3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

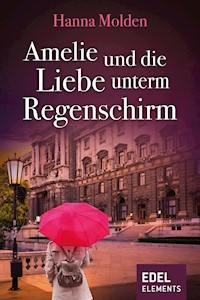

Amelie Lenz betreibt in Wien einen Laden für altes Spielzeug. Dank ihrer Stammkunden, wie etwa dem »Wirklichen« Hofrat Julius Hofeneder, der in seiner Wohnung die Leipziger Völkerschlacht mit Zinnsoldaten nachstellt, kann sie sich über Wasser halten. Da stößt sie eines Tages im strömenden Regen mit einem Unbekannten zusammen – und glaubt an den Wink des Schicksals. Zusammen mit ihrer »besten Freundin«, dem schwulen Bühnenbildner Uli Hahn, macht sie sich auf die Suche nach Mister X. Kein leichtes Unterfangen in der Millionenstadt. Doch nach heftigen Liebeswirrungen, findet sie endlich ihren Traummann. Allerdings da, wo sie ihn nicht vermutet hätte ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Kurzbeschreibung:

Amelie Lenz betreibt in Wien einen Laden für altes Spielzeug. Dank ihrer Stammkunden, wie etwa dem »Wirklichen« Hofrat Julius Hofeneder, der in seiner Wohnung die Leipziger Völkerschlacht mit Zinnsoldaten nachstellt, kann sie sich über Wasser halten. Da stößt sie eines Tages im strömenden Regen mit einem Unbekannten zusammen – und glaubt an den Wink des Schicksals. Zusammen mit ihrer »besten Freundin«, dem schwulen Bühnenbildner Uli Hahn, macht sie sich auf die Suche nach Mister X. Kein leichtes Unterfangen in der Millionenstadt. Doch nach heftigen Liebeswirrungen, findet sie endlich ihren Traummann. Allerdings da, wo sie ihn nicht vermutet hätte ...

Hanna Molden

Amelie und die Liebe unterm Regenschirm

Edel Elements

Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH

© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg

www.edel.com

Copyright © 2006 by Hanna Molden

Dieses Werk wurde vermittelt durch Michael Meller Literary Agency GmbH, München

Covergestaltung: Marie Wölk, Wolkenart

Konvertierung: Datagrafix

Alle Rechte vorbehalten. All rightsreserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.

ISBN: 978-3-96215-021-1

www.facebook.com/EdelElements/

www.edelelements.de/

1

Wettersturz!

Angesichts der milden Herbsttage hatte Amelie mit dem plötzlichen Einsetzen von Sturm und Regen nicht gerechnet. Es goss in Strömen. Nicht vertikal, sondern horizontal. Das Wasser trommelte an das große Fenster ihrer Wohnung, im Hof bildeten sich kleine Seen zwischen den Steinen, die Tauben hockten mit eingezogenen Hälsen in den Mauernischen und hatten das Gurren eingestellt.

Amelie verwünschte ihre Verabredung. Die Expertin für altes Spielzeug im weltberühmten Wiener Auktionshaus Dorotheum, Burgi Wechsler, hatte sie zu einem Gespräch gebeten, das Amelie aus geschäftlichen Überlegungen nicht verschieben wollte. Da das Dorotheum von Amelies Wohnhaus am schnellsten zu Fuß zu erreichen war, hieß das: laufen.

Auch das noch! Missmutig kramte sie aus dem Kasten, was sie als ihr »Kanalräumer-Outfit« bezeichnete: Jeans, Gummistiefel, die bis ans Knie reichten, eine Öljacke, die sie für gewöhnlich beim Segeln im Salzkammergut trug, und einen tunlichst tief in die Stirn zu ziehenden Regenhut. In ihren Rucksack steckte sie für alle Fälle noch den brandroten Knirps.

»Jessas Fräu’n Lenz, wo woin S’ denn hi’ bei den Sauweda«, rief ihr die Hausmeisterin Josefine Zadrazil aus der Hofeinfahrt nach. Statt einer Antwort wedelte Amelie mit beiden Händen einen Gruß und hüpfte über den Rinnstein auf die Gasse.

Schon das Überqueren der Baustelle auf der Lastenstraße gestaltete sich zu einem Abenteuer. Köcheltiefe Pfützen hatten sich gebildet, der Sturm hatte die hölzernen Absperrungen verweht und zu barrikadenartigen Hindernissen aufgetürmt. Laut schimpfend turnte Amelie darüber hinweg, erreichte die schützenden Arkaden neben dem Rathaus und atmete kurz durch. Als sie den Rathauspark ansteuerte schlug ihr der Regen wieder voll ins Gesicht. Der Park war menschenleer, Blätter wirbelten durch die Luft, abgerissene Äste lagen auf den Wegen. Amelie erreichte die Ringstraße an einer für das Überqueren derselben nicht vorgesehenen Stelle, blinzelte aus halb zugekniffenem Auge in die Richtung der heranrollenden Verkehrslawine und rechnete sich aus, dass sie es mit ein paar kühnen Sprüngen noch schaffen würde. Sie sprang. Eine heftige Bö lupfte ihren Regenhut, wirbelte ihn hoch und trieb ihn dem nahenden Autostrom unter die Räder.

»Mist«, schrie Amelie in den Wind und lief zum Volksgarten hinüber. Ihr schweres regennasses Haar hing ihr in die Augen und ließ Rinnsale ihren Nacken hinunterfließen. Im Schutz einer Seitenallee fischte sie den Knirps aus dem Rucksack und versuchte ihn im Laufen zu öffnen, doch es misslang. Während sie immer noch den Schirm manipulierte, rannte sie auf das Parktor am Ballhausplatz zu. Zwischen Bundeskanzleramt und Hofburg schien der Sturm von allen Seiten zu kommen, Regenfahnen vernebelten die Sicht, keine Menschenseele war zu sehen. »Trampel! Keine Sau geht bei so einem Wetter vor die Tür«, ging Amelie zähneknirschend mit sich ins Gericht. Sie visierte den Durchgang zum Inneren Burghof an und setzte über ein von nassem Herbstlaub verstopftes Kanalgitter.

In diesem Augenblick sprang der Knirps unerwartet auf. Amelie erinnerte sich später genau, dass es dieser Augenblick war, weil sie ihn und die folgenden Momente wieder und wieder nachvollziehen würde.

Wie ein Schild hielt sie den Schirm vors Gesicht und stemmte sich derart gegen den Sturm, dass ihr Körper eine schiefe Ebene bildete. Plötzlich kam eine der Böen von hinten, erfasste das heftig knatternde Schirmchen und drehte es um. In der nächsten Sekunde prallte Amelie mit voller Wucht gegen einen Menschen. Der Mensch umschlang sie mit beiden Armen, sagte »Hoppla« und hielt sie ein, zwei Atemzüge lang fest an seine Brust gedrückt. »Nicht behütet und schlecht beschirmt«, stellte er ruhig fest, und seine Stimme lachte.

Der Mensch war ein Mann. Seine Brust war breit, und sein Kopf befand sich offenbar ein gutes Stück über dem von Amelie. Sein Gesicht konnte sie nicht sehen, weil der Mann damit beschäftigt war, den umgedrehten Schirm von oben her in Form zu drücken. Sie sah bloß den triefenden Saum eines hellen Regenmantels, zwei durchweichte Hosenbeine und zwei Füße, die in höchst ungewöhnlichen schwarzen, grün umrandeten Galoschen steckten.

»So. Bis auf weiteres ist dieser Schirm wieder ein Schirm«, sagte der Mann, nachdem er den Schaden behoben hatte. Auf Amelies Dankesgestammel antwortete er, bereits im Weitergehen begriffen, aber wieder mit dieser lachenden Stimme: »Es war mir ein Vergnügen.«

In Sturm und Regen hektisch pirouettierend versuchte Amelie, sich und den Schirm in eine Position zu bringen, die es erlaubte, das Gesicht des Mannes zu sehen. Vergebens. Sie sah ihn nur mehr von hinten. Groß, kräftig, gebeugte Schultern, dunkles regennasses Haar, das bis in den Nacken reichte.

Weshalb sie im Café Bräunerhof statt wie geplant im Dorotheum gelandet war, hätte sie nicht zu sagen vermocht. Wie eine Somnambule musste sie nach dem Zusammenprall hier eingekehrt sein, Platz genommen und Tee bestellt haben, denn letzterer stand vor ihr und hatte längst zu dampfen aufgehört.

Langsam fand sie wieder zu sich. Ihre Zehen in den Gummistiefeln waren klamm, ihre Wangen glühten, und ihr Herz klopfte dumpf wie eine indianische Kriegstrommel. Ein Körpergefühl, das ihr bis dato unbekannt gewesen war. Von ihrem aufs Höchste erregten Gemüt erst gar nicht zu reden.

Es lag an dem Mann ohne Gesicht. Dem Zusammenprall mit ihm. Den wenigen Augenblicken überwältigenden Lebendigseins, die sie in seiner Gegenwart verspürt hatte.

Sie schloss die Augen und versuchte das Geschehene zurückzuholen: die Nässe in ihrem Gesicht, der Sturm, der an ihr zerrt, der Kampf mit dem verflixten Schirm, der unerwartete Zusammenstoß. Der breite Brustkorb, der sich anfühlt wie eine federnde Wand. Die beiden Arme die sich um sie schließen wie ein Wall. Nicht beengend. Beschützend, sichernd, wie ein Rettungsring. Der Geruch von feuchtem Textil und durchlüfteter Haut und frischem Rasierwasser. Und dann die Stimme. Gelassen trotz Sauwetter und schusselnder Weibsperson, die den Eigner der Stimme rammt. Als könnte ihn, den Eigner nichts erschüttern. Als hätte er alle Zeit der Welt. Eine Stimme, die lacht. Über sie, über Amelie, aber nicht spöttisch, sondern voll Wohlwollen. Eine erotische Stimme. Wie Seeufer und Julisonne und Liebe am Nachmittag.

Amelie öffnete die Augen, schüttelte heftig den Kopf und gab, weil in Gedanken versunken, zum dritten Mal Zucker in den erkalteten Tee. Die Galoschen fielen ihr ein. Seltsame Dinger. Kennt man nur mehr vom Hörensagen. Wer trägt denn heutzutage noch Galoschen. Auffallend jedenfalls, rabenschwarz, giftgrün eingerandelt.

Sie schloss die Augen von neuem und versuchte sich das Bild des entschwindenden Unbekannten zu vergegenwärtigen: die Rückenansicht. Der flatternde Regenmantel. Das lange, dunkle, nasse Haar. Als er das Bundeskanzleramt betritt, hebt der Wachbeamte grüßend die Hand an die Kappe, der Portier reißt einen Diener. Der Mann wendet dem Portier sein Gesicht zu, aber die Entfernung ist zu groß und die Sicht zu schlecht, als dass Amelie seine Züge ausmachen könnte.

Jäh entschlossen schob Amelie die Teetasse von sich und winkte dem Ober. Ich muss wissen, wie er aussieht, dachte sie, ich will ihn wiedersehen. In einem Haus wie dem Kanzleramt wird man doch herauskriegen können, wer er ist. Ich kann ihn fast beschreiben.

Plötzlich stutzte sie. Etwas war da noch an ihm gewesen, das ihr augenblicklich nicht einfallen wollte. Etwas, das wesentlich zur Erscheinung des Unbekannten gehörte. Noch einmal kniff sie die Augen zusammen, rief das Bild des sich entfernenden Mannes noch einmal ab, ließ beide Handflächen auf die kalte Marmortischplatte fallen, dass es klatschte, und sagte laut und triumphierend: »Jetzt weiß ich’s wieder: Er hinkt!«

Es lag an dem immer noch wolkenbruchartig niedergehenden Regen, dass sie nicht gleich zum Ballhausplatz ging, um nach dem Hinkenden mit den Galoschen zu forschen. Ein Versäumnis, das sie später bereuen sollte. Sie watete bloß um die Ecke ins Dorotheum, um Burgi Wechsler wie vereinbart zu treffen.

Die Spielzeugexpertin war eine kleine, blonde, hübsche Frau, deren Fachwissen vor allem in Bezug auf Puppen in einschlägigen Kreisen fast legendär war. Sie und Amelie standen seit etlichen Jahren beruflich in Verbindung und waren mit der Zeit Freundinnen geworden. Wäre Burgi nicht gewesen, hätte Amelie möglicherweise ihren Laden für altes Spielzeug niemals eröffnet. Ein Schritt, den Burgi übrigens nie restlos gutgeheißen hatte. Sie schätzte Amelie in erster Linie als Mensch, in zweiter Linie als Sachverständige, von der Geschäftsfrau Lenz hielt sie wenig. »Zu verträumt, zu verspielt, wenn die Familie nicht hinter ihr stünde, könnte sie sich den Laden nie leisten«, hatte sie einmal in Kollegenkreisen geäußert. Amelie hatte Wind von der Bemerkung bekommen und Burgi damit konfrontiert.

»Aber ja meine Liebe, ich stehe dazu, ich sage es dir auch ins Gesicht«, hatte Burgi ihr in aller Ruhe mitgeteilt. »Du führst dein Geschäft wie ein Hobby. Für deine Art von Spezialkunden bräuchtest du keinen Laden, PC und Telefon in deinem süßen Salettl würden genügen.« Die anschließende Diskussion über die Entbehrbarkeit von Läden für altes Spielzeug hatte der Freundschaft der beiden Frauen keinen Abbruch getan, im Gegenteil, sie hatte sie gefestigt.

»Zwei Simon-und-Halbig-Puppen! Eine schielende Handspielpuppe mit Stupsnase aus dem Böhmischen, cirka 1905, hinreißend, sage ich dir! Und – halt’ dich fest – eine Barockpuppe! Wahrscheinlich Spanien oder Portugal, ausgehendes 17. Jahrhundert.« Burgis Augen schillerten vor Erregung, als sie Amelie über die Schätze informierte, die sie für die Weihnachtsauktion des Dorotheums im Talon hatte. Amelie beglückwünschte sie, zeigte sich interessiert, gab sich locker, verhielt sich unauffällig. Aber während ihre linke Gehirnhälfte überlegte, für welche ihrer Kunden das Gebotene in Frage käme, tickte in der rechten stetig wie der Pulsschlag ein einziger Gedanke: Ich will den Galoschenmann wieder finden!

2

Am Wochenende hatte sich das Wetter wieder beruhigt, die Sonne war hervorgekommen und hatte den letzten Rest der Sintflut aufgetrocknet, die Tage wurden noch einmal warm, der Herbst begann noch einmal zu leuchten. »Sandalen und keine Strümpfe«, murmelte Amelie erfreut vor sich hin, als sie gegen neun Uhr dreißig aus dem Haus trat, um sich auf den Weg zu ihrem Laden zu machen.

Die Strecke war so kurz, dass Amelie sie nach Schritten zählte. Wie weit entfernt der Laden von ihrem Wohnhaus sei, hatte die Mutter wissen wollen, als Amelie ihr berichtete, dass sie das Passende gefunden habe. Ein paar Schritte bloß, hatte sie der Mutter versichert, sie werde sie zählen. Seither zählte sie. Nicht täglich, aber oft. Rund vierhundert Schritte, wenn sie ausgeruht, ohne Eile, bei trockenem Wetter da hinging. Bei Nässe, Schnee oder Glatteis war diese Anzahl nicht zu halten. Sie steigerte sich mitunter auf vierhundertdreißig und mehr, was an der Kopfsteinpflasterung in ihrem Viertel lag. Dann nämlich entfalteten die alten Granitbuckel ihre Tücken, denen man mit äußerster Vorsicht – trippelnd, schleifend oder stapfend – begegnen musste, wenn man sie heil hinter sich bringen wollte. Andererseits hatte es Amelie, wenn sie unter Zeitdruck stand und sprintete, auch schon mit dreihundertsiebzig geschafft.

Am Montag nach dem Wettersturz war das Kopfsteinpflaster knochentrocken. Beschwingt ging Amelie durch die kurze, stille, menschenleere Gasse. In ihr gab es kein einziges Geschäft. Und wer in ihr wohnte, war stockbürgerlich und frönte einem geregelten Tagesablauf, das heißt, war längst zur Arbeit oder zur Schule oder zum Einkauf gegangen oder rumorte haushaltsbeflissen in seinen vier Wänden. Wohlgefällig betrachtete Amelie die Fassaden der Biedermeierhäuser, die in den drei Jahren, in denen sie in der Gasse wohnte, fast durchwegs frisch verputzt worden waren. Sie umrundete die erste von drei zu umrundenden Ecken, hörte von fern die Tram durch die Josefstädterstraße rattern und passierte lächelnd die griechisch-blau gestrichene Eingangstür der Hemdenwäscherei. Ein einziges Mal bloß hatte sie deren Dienste in Anspruch genommen; Hermann, ihr Freund, war weggefahren und hatte ihr einen Binkel Schmutzwäsche hinterlassen, die zu waschen Amelie widerstrebte. Sie trug sie in den blauen Laden und bekam sie, feinsäuberlich in raschelndes Seidenpapier verpackt, retour. Um das Paket eine weiße Schleife mit blauem Aufdruck: Ihr Oberhemd gepflegt wie nie, wir danken sehr und grüßen Sie. Seither schenkte Amelie der Wäscherei mindestens einmal täglich ihr Lächeln.

Zweihundertneunzig Schritte, die zweite Ecke, Amelie bog in die belebte Josefstädterstraße ein. Sie grüßte in die Bäckerei und winkte dem Iraker zu, der nach Wien gekommen war, um hier Medizin zu studieren und nun den kombinierten Blumen- und Zeitungsstand an der Straßenbahnhaltestelle betrieb. Dann nahm sie die dritte Ecke und stand nach dreihundert und sechsundneunzig Schritten vor ihrem Laden.

Nie versäumte sie es, kurz innezuhalten und ihn wohlgefällig zu betrachten. Über der schmalen Auslage und dem gleichfalls schmalen Eingang das weiße, von einer schwarz-braun-rot gestrichenen Holzleiste eingerahmte Geschäftsschild: Altes Spielzeug – Amelie Lenz. In der Auslage ein kindsgroßer, verrupfter Teddybär, den sie August nannte. Ihn nahm sie jeden Morgen heraus, um die Auslage neu zu arrangieren, wobei die Wahl der Exponate nicht nur von merkantilen Überlegungen, sondern auch von Amelies Stimmungen diktiert wurde. Jeden Abend nach Geschäftsschluss räumte sie die Auslage leer und setzte August wieder hinein. Freilich nie ohne schmückende Beigabe. Mal band sie ihm eine Masche um den Hals, mal setzte sie ihm einen Hut auf den Kopf. Zu Beginn der großen Sommerferien hatte August einen bunten Ball zwischen seinen Tatzen gehalten und eine Sonnenbrille auf seiner Nase getragen. Zu Schulanfang hatte er in einer Schultasche gewühlt. Im Augenblick hielt er einen Strauß Herbstlaub vor seinem räudigen Bauch. »Schäbig, das Laub, was Neues muss her«, sagte Amelie halblaut und zückte den Schlüssel, um den Rollbalken vor der Eingangstür aufzuschließen.

»Unsinn«, hatte ihr Vater gefunden, als er aus Salzburg nach Wien gekommen war, um der Tochter bei der Übernahme und der Einrichtung des Ladens zu helfen. Amelies Vorgänger war ein Flickschuster gewesen. Er sei der Letzte im Bezirk mit Rollbalken, hatte er der neuen Pächterin glaubhaft versichert und Vater Lenz zugestimmt, als dieser die Vorrichtung als anachronistisch und unnütz kräfteverschleißend einstufte. Aber Amelie beharrte auf der Beibehaltung des Rollbalkens. Das Gerumpel beim Öffnen und beim Schließen sei akustisch stimulierend und die damit verbundene körperliche Anstrengung mache ihr Anfang und Ende ihres Tagewerks bewusst.

Amelie schob den Rollbalken hoch und streckte dabei ihren Körper durch. Sie öffnete die gläserne Eingangstür, was ein zwitscherndes Spielwerk auslöste, und betrat mit einem zufriedenen Seufzer ihr Geschäft. Ein einziger, großer, quadratischer Raum. Sämtliche dem Flickschuster dienlich gewesenen Trennwände hatte sie einreißen lassen, denn Amelie liebte große Räume, nur in solchen fühlte sie sich wohl, in kleinen empfand sie sich gefangen. Ringsum an den Wänden hüfthohe Kästen, darüber gläserne Regale, auf denen sie ihre Ware zur Ansicht aufgebaut hatte. Im Hintergrund eine Tür, die in einen von einer zausigen alten Linde beherrschten Hinterhof und weiter zu Amelies Lagerraum und WC führte. In der Mitte des Verkaufsraums stand ein wuchtiger Schreibtisch aus den Dreißigerjahren, den sie bei einer Auktion im Dorotheum erstanden hatte. Als Vormals Redaktionsschreibtisch der »Neuen Freien Presse« war er angeschrieben gewesen. Auf der ausladenden Schreibfläche stand eine lauschige Leselampe mit grünem Glasschirm und eine ultramoderne Halogenleuchte, die zum Einsatz kam, wenn Amelie Spielzeug restaurierte. Links vom Tisch: ein schwarzer Thonetstuhl für Besucher. Hinter dem Tisch: Amelies ergometrisch als letzter Schrei bei Gea erworbener Schreibtischsessel. Rechts vom Tisch: ein Kinderstühlchen aus Korbgeflecht.

Amelie holte August aus der Auslage, setzte ihn in das Stühlchen und überlegte, wer oder was heute ins Schaufenster sollte. Sie warf einen Blick auf die nahezu leeren Seiten ihres Vormerkkalenders. Montag, 11.30 Uhr: W.H.J. Hofeneder – das machte ein längeres Überlegen hinfällig, sie würde die für ihren Lieblingskunden bestimmte Kompanie des Wiener Hausregiments No. 4 Hoch- und Deutschmeister aufmarschieren lassen.

W.H.J. Hofeneder stand für Wirklicher Hofrat Julius Hofeneder. Amelie liebte diesen seltenen, nur für Beamte im österreichischen Landesdienst gebräuchlichen Titel. Sie sprach den alten Herrn zwar immer nur mit »Herr Hofrat« an, aber wenn sie über ihn sprach, unterließ sie es nie, sich den »Wirklichen Hofrat« auf der Zunge zergehen zu lassen.

Eigentlich war Hofeneder ein Kunde ihrer Eltern. Josef und Lizzi Lenz, Inhaber der Offizine Lenz, einer in Salzburg beheimateten Zinngießerei. Seit drei Generationen fertigten die Lenzens kleine Figürchen, bemalten sie von Hand und verkauften sie teuer. Christbaumanhänger; Szenen wie die Fronleichnamsprozession am Hallstättersee, die Landpartie der Familie K. oder Adam und Eva im Paradies. Und historiengetreu nachgebildete Zinnsoldaten. Ganze Regimenter. Die Zinnsoldaten waren beliebte Sammelobjekte und daher sichere Renner. Als Amelie ihr Spielzeuggeschäft eröffnete, hatte ihr der Vater vorgeschlagen, die Vertretung der Offizine Lenz für Wien zu übernehmen. Sie bereute nicht, das Angebot angenommen zu haben, einen beachtlichen Teil ihrer Fixkosten trugen die Produkte aus dem Elternhaus.

Mit Hingabe brachte Amelie die hundert Hoch- und Deutschmeisterchen auf dem verspiegelten Boden der Auslage in Formation. Dann bürstete sie die Herbstlaubreste aus Augusts Fell, wischte seine glitzernden Glasknopfaugen mit einem weichen Lappen blank, knipste die grüne Schreibtischlampe an, holte Der Meister und Margarita aus der Schreibtischlade und begann zu lesen. Als sie merkte, dass die Buchstaben vor ihren Augen tanzten und sie den Sinn der Worte nicht erfasste, ließ sie das Buch sinken.

›Hoppla. Nicht behütet und schlecht beschirmt. Bis auf weiteres ist dieser Schirm wieder ein Schirm. Es war mir ein Vergnügen.‹ Quasi aus dem Off hörte sie die lachende Stimme des Unbekannten. Seit sie in den Mann hineingerannt war, seit drei Tagen, hörte sie dies immer wieder. Sie überlegte, ob sie den Laden über Mittag zusperren sollte, um im Bundeskanzleramt nach dem Hinkenden zu fragen. Wer weiß, vielleicht meinte es der Zufall gut mit ihr und er hinkte auch heute über den Ballhausplatz. Sie würde sein Gesicht sehen ...

Die Tür zur Josefstadt stand offen, die Luft war lau, nichts und niemand störte die in ihre Gedanken verstrickte Amelie, bis zunächst der Briefträger um 11.15 Uhr erschien, ihre Post auf den Schreibtisch legte und ihr das Neueste aus dem Viertel berichtete. Das renovierte Restaurant oben an der Ecke werde noch in dieser Woche aufsperren, die Frau des Irakers sei mit einem vier Kilo schweren Buben niedergekommen, und die wunderbare Grünzeughandlung in der Langegasse, die beste der Stadt, habe Meraner Kurtrauben von einer Güte, die in ganz Wien ihresgleichen suche. Amelie und der Briefträger waren sich einig wie stets: Was für ein Vorzug es doch sei, just im achten Wiener Gemeindebezirk, der Josefstadt, zu siedeln. Ereignislos, friedlich, keine Morde, keine Überfälle, keine Einbrüche ...

Um exakt 11.30 Uhr betrat der Wirkliche Hofrat das Geschäft. »Küss die Hand, meine Gnädigste.« Er beugte sich über Amelies schmale Finger mit den kurzgeschnittenen Nägeln, ohne dieselben mit seinen Lippen zu berühren. Dann sah er ihr ins Gesicht. »Schön wie der junge Morgen.« Er sagte immer das Gleiche, aber so, als hätte er die Erkenntnis eben gewonnen, was seinen Worten das Floskelhafte nahm.

Amelie mochte den Wirklichen Hofrat und schenkte ihm ihr Lächeln, von dem sie wusste, dass es einen besonderen Zauber besaß, das sie jedoch nicht nach Belieben aufsetzen konnte, denn es kam nur auf Grund einer ehrlichen Empfindung zustande. Sie fand, dass Julius Hofeneder ein angenehmer Mensch und für seine siebzig ein immer noch attraktiver Mann war.

Warum der Hofrat nie geheiratet habe, hatte sie ihren Vater einmal gefragt. »Weil er sich das gar nicht leisten könnte«, hatte Josef Lenz scherzend geantwortet. »Der gibt, was er hat, für seine Zinnsoldaten aus.« Ein Vermögen stecke in Hofeneders Sammlung, die er im Übrigen testamentarisch dem Heeresgeschichtlichen Museum vermacht habe. Was im Hinblick auf die martialische Herkunft des Hofrats durchaus Sinn mache.

Schon der Urgroßvater des Zinnsoldaten-Narrs hatte die militärische Laufbahn eingeschlagen. Im Range eines Oberstleutnants hatte er unter dem genialen Strategen Graf Radetzky 1848 bei Custoza gekämpft und gesiegt und den alten Feldmarschall fortan wie einen Heiligen verehrt. Auch der Großvater des Wirklichen Hofrats war Offizier geworden. Er hatte sich bei der Okkupation von Bosnien und der Herzegowina derart ausgezeichnet, dass Seine Majestät geruhte, ihn in den Adelsstand zu erheben. Er und seine Nachkommen durften vor dem schlichten Hofeneder in Hinkunft das bekömmliche von tragen. Der frisch gebackene Ritter hatte von seinem Vater die Radetzky-Verehrung übernommen und sie seinerseits an Sohn beziehungsweise Enkel weitergegeben. Julius ritt als Kleinkind nicht wie andere Kleinkinder zu Hoppa hoppa Reiter, wenn er fällt, so schreit er, sondern ausschließlich zur gepfiffenen Melodie des Radetzky-Marsches auf den väterlichen beziehungsweise großväterlichen Knien. Wie von einem Hofeneder nicht anders zu erwarten, war auch Julius’ Vater in die Armee eingetreten, wechselte aber nach einer im Ersten Weltkrieg erlittenen schweren Verwundung in den niederösterreichischen Landesdienst. Eine Karriere, die Julius quasi in Erbpacht fortsetzte. Die Verehrung der Hofeneders für den volkstümlichen Feldmarschall Radetzky sei, so Amelies Vater, im Wirklichen Hofrat bereits genetisch fixiert gewesen.

»Reizend, meine Liebe, dass Sie meiner Kompanie die Ehre erwiesen haben.« Hofeneder deutete auf die Hoch- und Deutschmeister, die Amelie nun sorgfältig aus der Auslage nahm, einen um den anderen, um sie in eine eigene von der Offizine Lenz mitgelieferte Spanschachtel zu betten.

»Woran arbeiten Sie derzeit, Herr Hofrat?« Amelie wusste von ihrem Vater, dass Hofeneder in seiner geräumigen Altbauwohnung die bedeutenden Siege Radetzkys, beginnend mit den Schlachten von Marengo und Hohenlinden 1800 über die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 bis zu Custoza 1848 und Novara 1849, feldzugsplanmäßig nachgestellt hatte. Jahre hatte es ihn gekostet, und als Spiel hatte er es nie betrachtet, weshalb Amelies Frage keineswegs ironisch gemeint war.

»Ich schwanke noch«, antwortete der Wirkliche ernsthaft, »Radetzky scheint mir erschöpft. Ich denke an Königgrätz.«

»Ojegerl, das wird aber düster, da haben wir doch verloren«, meinte Amelie und zog ihre helle, immer noch kinderglatte Stirn kraus. Sie war in Geschichte nicht beschlagen und hätte in Bezug auf jede andere Schlacht den Mund gehalten, aber dass die k.u.k. Armee bei Königgrätz eine schauderhafte Niederlage hatte einstecken müssen, wusste in Österreich jedes Kind.

»Von Ihnen, Verehrteste, ließe ich mich jederzeit umstimmen.« Hofeneder suchte Amelies Augen, deren tiefes Violett ihn stets aufs Neue fesselte. »Kommen Sie doch endlich einmal bei mir vorbei, ich würde Ihnen von Herzen gern meine Schlachten zeigen. Sie haben es mir schon oft versprochen ...«

»... und nie gehalten, ich weiß, Herr Hofrat«, sagte Amelie und lächelte eine Entschuldigung. »Wenn mein Vater wieder nach Wien kommt und Sie aufsucht, werde ich ihn begleiten.« Sie überreichte ihm die mittlerweile in mehrere Lagen Seidenpapier verpackte Spanschachtel.

»Darf ich meine Schuld begleichen?« Der Hofrat tat den gewissen Griff in die Innentasche seines Sakkos.

»Bitte nicht«, wehrte Amelie ab, »ich schicke Ihnen die Rechnung zu.« Geld entgegenzunehmen war ihr stets peinlich – dumme Kuh, aber so bin ich halt – rechtfertigte sie diese für eine Geschäftsfrau ungewöhnliche Macke vor sich selbst. Überdies war ihr die Vorstellung, größere Summen oder Schecks in ihrer kleinen grünen Handkassa zu wissen, nicht ganz geheuer. Die Josefstadt mochte noch so friedlich sein – wer konnte wissen, ob die einsame Spielzeughändlerin nicht doch von einem Räuber belauert wurde.

Amelie sah dem Hofrat nach, der sich mit Handkuss verabschiedet hatte und eben mit seiner sorglich im Arm geborgenen Schachtel Zinnsoldaten um die Ecke verschwand. »Wir sind vom k.u.k. Infanterieregiment/Hoch- und Deutschmeister/Numero vier, aber stier« – summte sie den alten Wiener Gassenhauer vor sich hin. Sie starrte in die leere Auslage und setzte, von plötzlicher Unruhe gepackt, ohne zu überlegen, die kürzlich aus einem Nachlass erworbene und noch nicht restaurierte Puppenküche eher lieblos ins Fenster. Ist eh egal. Es tut sich ja eh nichts. Keine Kundschaft außer dem Hofrat, kein Anruf, kein Räuber ... und draußen geht nicht einmal der Wind, dachte sie bei sich.

Neben der Tür zum Hof hing ein schmaler Spiegel. Amelie trat davor und sah hinein, ohne sich zu betrachten. Mechanisch strich sie die dunklen Fransen aus der Stirn. Als sie die Hände wegnahm, schwang das Haar wieder zurück. Dreiunddreißig, bald werde ich dreiunddreißig und bin noch immer ohne Ziel. Sie dachte nicht darüber nach, was sie sich damit sagen wollte und wandte ihrem Spiegelbild den Rücken.

Ein Trupp Schulkinder bog, von der lauten Josefstädterstraße kommend, in die stille Gasse mit Amelies Spielzeuggeschäft ein. Die Kinder blieben regelmäßig vor der Auslage stehen, weil man ja nie wissen konnte, was an Augusts Stelle mittags im Schaufenster sein würde. Sie blieben auch heute stehen, pressten ihre Nasen und schmierigen Hände an die Scheibe, kommentierten die Puppenstube, aber ihr Interesse erlahmte schnell, sie trabten weiter.

»Fratzen«, murmelte Amelie, ging mit Glasreiniger und Putzlappen nach draußen, um die Scheibe zu reinigen und fragte sich, was mit ihr los war. Ihre Unrast wuchs. »Verheerend, wie ich mir auf die Nerven falle.« Sie ging ans Telefon und rief in Salzburg an. »Hallo, Mutter ...«

»Servus Kind, kannst du später anrufen, ich hab die Suppe am Herd, die kocht über.« Lizzi Lenz wartete die Antwort ihrer Tochter nicht ab und hängte ein.

Wer oder was jetzt? Bundeskanzleramt? Die Vorstellung, den Portier nach einem ihr völlig unbekannten Hinkenden zu fragen, erschien ihr plötzlich absurd. »Also gut, den Hermann halt«, seufzte Amelie und wählte die Büronummer ihres ständigen Liebhabers.

Sie und Hermann waren seit bald neun Jahren, was man in Wien »verbandelt« nennt.

»Doktor Söhnke ist zum Mittagessen verabredet und wird erst gegen vierzehn Uhr wieder da sein«, flötete die Sekretärin. Ob sie etwas bestellen könne. ›Mittagessen – und wird ständig fetter!‹, dachte Amelie und flötete ihrerseits, der Herr Doktor möge so nett sein und sie zurückrufen.

Sie selbst aß fast nie zu Mittag. Nicht der Linie wegen, das hatte sie nicht nötig, denn Amelie gehörte zu jenen glücklichen Wesen, die keine Gewichtsprobleme kannten. Mittelgroß, perfekt proportionierte Gliedmaßen, kein Gramm Fett. »Cellulitis kennt die Lenz nicht einmal vom Hörensagen«, hatten schon die Studienkolleginnen auf der Kunstschule in München neidvoll festgestellt.

Die warme Herbstsonne beschien die oberen Reihen der gegenüberliegenden Häuserfront. ›Man müsste etwas Verrücktes tun. Das Geschäft zusperren, in den Wienerwald fahren und durch das raschelnde Laub gehen. Oder im Prater übers Heustadlwasser rudern.‹

»Gehst du mit mir Schifferl fahren?«, bat sie, als Hermann zurückrief.

»Wann«, fragte er sachlich. Als sie »jetzt« sagte, schien er zunächst fassungslos, dann lehnte er besänftigend ab. »Aber Schatzi, ich kann doch hier nicht weg. Außerdem haben wir Montag, das heißt abends bei dir. Du wolltest Hühnchen für mich braten.«

»Sag nicht Schatzi zu mir«, schnauzte Amelie, »und Hühnchen brate ich nie, ich brate höchstens Hendln!« Sie hängte ein und ärgerte sich, dass sie die Fasson verloren hatte. Heftig drückte sie die Eingangstür ins Schloss, um den verführerisch lauen Tag auszusperren, so heftig, dass das melodische Zwitschern des Spielwerks sich zum Ratschen verknappte.

Kaum war die Türe zu, wurde sie langsam wieder aufgetan. Kundschaft! Die erste seit dem Hofrat, ›Gott segne Sie‹, dachte Amelie und lächelte der alten Dame entgegen.

»Nehmen Sie auch Spielzeug in Kommission?«, wollte die Dame wissen. Umständlich wickelte sie eine Puppe aus mehreren Tüchern.

Amelie verging das Lächeln. »Eigentlich nicht«, sagte sie, während sie das Porzellanköpfchen der Puppe nach einer Marke absuchte. »Keine Markenpuppe. Und sehen Sie, am Kopf ist ein Sprung, irgendwann geklebt ...«.

Das Gesicht der alten Dame legte sich in Abwärtsfalten. ›Wie ein trauriger Dackel‹, dachte Amelie und brachte es nicht über sich, die Frau ungetröstet wegzuschicken. »Lassen Sie sie halt da. Unverbindlich. Ich werde es versuchen.«

›Scheißtag. Dabei hat er so gut begonnen, warum ist er nicht geblieben, was er war?‹ Amelie versuchte es wieder mit Bulgakow, aber neuerlich vermochten weder der Meister noch Margarita sie so zu fesseln, dass sie ihr Unbehagen vergaß. Sie pfefferte das Buch in die Schreibtischlade, stand auf und ging zu dem gläsernen Regal, auf dem ihre Lieblinge wohnten: pickende Vögel, hüpfende Frösche, ein wackelndes Zebra. Ein Clown, der im Handstand vorwärts trippelte, ein anderer, der radelte. Ein Reiter auf einem Schaukelpferd, ein Äffchen mit einer Trommel, ein Püppchen mit gelbem Chinesenhut auf einem Schwan. Ein Kettenkarussell, eine Mondrakete, eine winzige Lokomotive... Mechanisches Blechspielzeug. Ihm galt Amelies eigentliche Sammelwut. Von gewissen Stücken würde sie sich um keinen Preis trennen. Sie nahm einen Kanarienvogel und einen Frosch in die linke Hand und versuchte mit der rechten beide aufzuziehen. Immer wieder stellte sie sich vor, wie es sein würde, wenn alle in ihrem Besitz befindlichen Figuren gleichzeitig aufgezogen und gleichzeitig losgelassen würden. Das Durcheinander, die vielen verschiedenen Geräusche... Trotz Scheißtag lächelte sie bei dem Gedanken. Also lächelte sie, als die Tür aufging und sie sich umdrehte. »Uli! Dass du wieder da bist! Jö bin ich froh!« Sie stürzte dem Eintretenden entgegen und fiel ihm um den Hals.

Der Umhalste war einige Wochen verreist gewesen. Er drückte sie an sich und wiegte sie in seinen Armen. »Ami, mein Liebling, da bin ich, und ich bleibe auch.« Dann schob er sie von sich, hielt sie an den Schultern und sah ihr in die Augen. »Bist du okay?«

Ihre beste Freundin nannte Amelie den Bühnenbildner Uli Hahn. Uli war schwul und lebte seit Jahren in einer festen Beziehung mit dem Theaterregisseur Ludwig Berger. Wenn Freunde oder Bekannte sich über das Paar mokierten, geriet Amelie in Rage. Sie kenne keine bessere Ehe, verteidigte sie die beiden hitzig.

Ulis und ihre Freundschaft hatte vor acht Jahren begonnen. Damals war Amelie in einem Altwarenladen beschäftigt gewesen und hatte Uli bei der Suche nach einer möglichst kitschigen, möglichst billigen, möglichst lebensgroßen Nackten unterstützt, die er für eine Bühnendekoration brauchte. Sie hatten in völliger Eintracht so lange gustiert und gelacht, bis sie gefunden hatten, was er suchte: ein scheußliches gipsernes Weib, das sie später scherzhaft die Muse ihrer Freundschaft nannten. Eine Freundschaft, die Uli, wenn man ihn darauf ansprach, als Liebe auf den ersten Blick bezeichnete.

»Ich bin okay.« Amelie machte sich von Uli los, trug Kanari und Frosch zum Regal zurück und rückte eine Weile an ihnen herum. Als sie sich dem Freund neuerlich zuwandte, blies sie die Luft aus und lachte. »Ja, doch, ich bin wieder okay. Erzähl mir was aus der weiten Welt.«

»Weder weit noch groß, mein Liebling«, grinste Uli. »Falls du es vergessen haben solltest – ich komme aus Zürich.«

Etliche Wochen war er mit Ludwig in der Schweiz gewesen. Ludwig hatte als Gastregisseur am Zürcher Schauspielhaus inszeniert, und Uli war für das Bühnenbild engagiert worden. In der Branche galten Berger & Hahn längst als erfolgreicher Package-Deal.

»Das Leben war teuer, das Essen fett, die Arbeit ein Tschoch, die Premiere rauschend, die Kritiken lausig.« Uli hatte sich auf Amelies Schreibtischsessel niedergelassen und hielt eine Zigarettenpackung in die Höhe. »Darf ich?« Amelie nickte. Versonnen sah sie dem Rauch nach, der von der Zigarette aufstieg, forschend betrachtete der Freund die Freundin, eine Weile schwiegen beide. »Also was ist los mit dir, wo drückt der Schuh?«, fragte Uli schließlich.

Amelie machte ein paar unentschlossene Schritte, dann hockte sie sich vor Uli auf die Schreibtischplatte und ließ die Beine baumeln. »Ich warte, Madame.«

Sie streckte ihm ein Bein entgegen, die labbrige schwarze Leinenhose rutschte zurück und gab den Blick auf eine schlanke Fessel und einen durch kein Hühnerauge verunzierten schmalen Fuß in einer breiten schwarzen Gesundheitssandale frei. »Der Schuh kann nicht drücken, weil er keiner ist.«

Uli haschte nach dem Fuß, hielt ihn fest und betrachtete Amelies Schuhwerk mit einer Grimasse. »Igitt, was Scheußlicheres hast du nicht gefunden?« Er ließ den Fuß fallen, die Ferse bumste gegen das Holz, Amelie begann wieder mit den Beinen zu baumeln.

»Du kennst doch mein Credo: Morgengymnastik, Müsli, Mummus.« Mummu leitete sich von dem Begriff Vermummung ab und war die von ihrem Vetter Lorenz geprägte Bezeichnung für Amelies hauptsächlich auf Bequemlichkeit ausgerichtete und daher schlotternde Garderobe.

Uli verzog sein hübsches Gesicht und mimte Ekel. »Grauenhaft. Eine Frau wie du...« Unvermittelt kam er auf seine Frage von vorhin zurück. »Also mein Täubchen, wenn’s der Schuh nicht ist, was ist es dann?«

Amelie hörte auf, mit den Beinen zu pendeln. Sie versuchte, Ulis helles Haar zu zausen, das sich seines perfekten Schnitts wegen nicht zausen ließ. Sie hopste von der Tischplatte und lupfte die Schultern.

»Gar nix ist. Ich habe einfach einen schlechten Tag.« Sie überlegte ein paar Augenblicke, ehe sie hinzufügte: »Ich bin rastlos und unzufrieden.« Uli schwieg. »Draußen ist es so schön, ich wollte raus aus dem Laden...Ich wollte mit Hermann Boot fahren, zum Heustadlwasser wollte ich...« Sie brach ab, weil sie sich anhörte wie ein weinerliches Kind.

»Und er fuhr natürlich nicht, der unsensible Tropf!«, fauchte Uli. Als Amelie schwieg, schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch. »Seit Jahren predige ich, dass dieser Cherusker zu dir passt wie die Faust aufs Auge.«

»Cherusker« hatte Uli den aus Nordrhein-Westfalen stammenden und in Wien hängen gebliebenen Hermann, bald nachdem er ihn kennen gelernt hatte, genannt. »Wieso Cherusker«, hatte sie verständnislos gefragt, und Uli hatte gegrinst. »Ami, du Banause! Hermann der Cherusker, Germanenfürst rund um das Jahr Null, Varusschlacht und so.« Beschämt hatte Amelie im Lexikon nachgelesen und Oberwasser gekriegt: Der als Hermann bekannte Schlachtenschläger habe in Wahrheit Armin geheißen. Wurscht, meinte Uli, auf Hermann Söhnke, den Mann von der Ruhr, passe Cherusker perfekt.

Noch immer sagte Amelie nichts. Sie verschränkte die Hände im Nacken, schloss die Augen und beugte den Kopf zurück. Ihr halblanges Haar breitete sich schwer über ihre Schulterblätter. Uli sah, wie das dunkle Braun im Fallen glänzte.

»Du verschwendest dich an den falschen Mann. Was würde eine andere Frau mit deinen Augen, deinem Haar und deinem Gesicht alles anstellen«, sagte er fast anklagend.

Die Erinnerung an die federnde Brust des Mannes mit den Galoschen überkam sie, sie hob den Kopf und seufzte. »Uli, mein Alter, hör auf mit dem Unsinn, ich bin eine Durchschnittsfrau mit einem Allerweltsgesicht.«

»Unsinn, sagst du?« Uli sprang auf, fasste sie an den Schultern, sah sich nach dem Spiegel um und schob sie davor. »Schau gefälligst hinein. Was siehst du?«

Amelie begegnete Ulis Augen in ihrer beider Spiegelbild. Sie musterte seine ebenmäßigen, ein wenig weichen Züge, ehe sie sich selbst betrachtete. Das helle, fleckenlose Oval ihres Gesichts. Die gerade mittelgroße Nase. Den schwungvollen Mund. Starke kühne Augenbrauen, die auch in ein Knabengesicht passen würden. Große gewölbte Lider, durch deren dünne Haut ganz leicht das Violett ihrer Augen schimmerte. Aufs Neue begegnete ihr Ulis Blick.

»Du hast eine Figur wie eine Ballettelevin, einen Hals wie ein Tulpenstängel und ein Gesicht wie Anne Bennent. Damit könntest du die Welt aus den Angeln heben.« Er schüttelte den Kopf und ließ sie los.

»Du und deine Bennent«, murmelte Amelie und verzog das Gesicht. Sie wusste von Ulis Bewunderung für die Schauspielerin und zog ihn gerne damit auf. »Phänomenale Bühnenpräsenz, glasklarer Intellekt, ich habe noch nie ein besseres Käthchen von Heilbronn gesehen ...«, äffte sie ihn nach.

»Haargenau. Und sie ist eine Schönheit«, trumpfte Uli auf. »Sie ist wie du, und du bist wie sie: eine Schönheit auf den zweiten Blick.«

Die Sonne hatte die gegenüberliegende Häuserfront verlassen. Mit ihr war Amelies Unrast verschwunden. Aber die Heiterkeit des Morgens stellte sich deshalb nicht wieder ein, und das Gespräch, das Uli mit der für ihn typischen Intensität führte, hatte sie seltsam müde gemacht. »Schönheit hin, Schönheit her, mein Aussehen hat mit meinem Verhältnis zu Hermann Nullkommajosef zu tun. Hermann legt auf Aussehen keinen Wert.«

»Eben, eben! Das ist ja die Tragödie!« – Uli schraubte seine Stimme höher, wodurch sie schriller wurde. »Er sollte dich anbeten. Nicht nur weil du bist, was du bist, sondern weil du bist, wie du bist. Den Boden, auf dem du wandelst, müsste er küssen, auf Händen müsste er dich tragen, wie eine Königin ...«

Amelie verzog das Gesicht. »Hör auf, mein Alter, du wirst theatralisch. Laienbühne. Schlechtes Stück.« Uli sah verletzt drein, augenblicklich lenkte sie ein. »Was hast du eigentlich gegen Hermann?«, fragte sie.

Mühelos ließ Uli sich ablenken. »Nichts habe ich gegen ihn, nicht das Geringste. Ich würde nicht mit ihm auf Urlaub fahren wollen, aber ich finde ihn nicht unnett. Bloß: Er ist nicht gut genug für dich.«

»Jetzt mach aber halblang«, schnaubte Amelie verärgert, Hermann war ihre Wahl, in ihm fühlte sie sich selbst angegriffen. »Immerhin ist er Doktor der Germanistik und Chef eines der wichtigen Archive der Stadt. Und wenn sein Roman fertig sein wird ...« Sie brach ab, ging zu dem Regal mit den alten Kinderbüchern und nahm eines zur Hand. »Ich hab heute außer dem Wirklichen Hofrat nicht eine einzige Kundschaft gehabt. Willst du mich nicht subventionieren, indem du mir das abkaufst? Eine alte Ausgabe vom Struwwelpeter. Als Mitbringsel für Ludwig.«

Verdutzt sah Uli sie an. »Was soll der Ludwig mit dem Struwwelpeter, glatzig, wie er ist?«

»Mensch, Uli, die Geschichte von den Tintenbuben! Kannst du dich an die Bilderbücher deiner Kindheit nicht mehr erinnern«, ereiferte sich Amelie. »Da kommt doch ein Ludwig drin vor!«

Als Uli sichtlich nichts dämmerte, begann Amelie zu rezitieren. » ›Es ging spazieren vor dem Tor ein kohlpechrabenschwarzer Mohr. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er einen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand ...‹ « Na? Uli begann zu schmunzeln, erfreut fuhr Amelie fort. »Du weißt doch, zum Schluss taucht der große Niklas mit dem Rauschebart den Ludwig und seine Freunde ins große Tintenfass, weil sie den Mohren verlacht haben. » ›Er packte gleich die Buben fest, beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West’, den Wilhelm und den Ludewig ...‹ «

»Der Ludewig ...« Uli grinste, trat zu Amelie, nahm ihr das Buch aus der Hand und wog es, als wollte er sein Gewicht prüfen. »Toller Bestseller, das.« Sein Gesicht wurde wieder grimmiger. »Der Söhnke muss erst noch einen schreiben.« Verärgert griff Amelie nach dem Struwwelpeter, doch Uli hielt ihn fest und fuhr unbarmherzig fort. »Seit zehn Jahren schreibt er an seinem Roman, der Cherusker. Vielleicht schreibt er noch weitere zehn Jahre dran. Bis dahin seid ihr beide, Gott behüte, verheiratet, habt zwei Kinder und ödet euch an. Er ist immer noch im selben Archiv, hat vielleicht ein Verhältnis mit seiner Sekretärin, weil die im Gegensatz zu dir weder bitter noch grau geworden ist und ihn toll findet ...«

»Hör doch endlich auf, warum musst du ihn mir noch madiger machen, als er eh schon ist!« Erschrocken schlug Amelie die Hand vor den Mund. Und Uli hakte nach.

»Siehst du, genau das meine ich.« Seine Stimme war wieder ruhig und sein bewegliches Gesicht ernst geworden. »Der Mann geht dir auf den Geist. Du bist unzufrieden, du willst raus aus der Fadesse.« Sanft nahm er ihr den Struwwelpeter aus der Hand. »Ami, mein Hühnchen, mach dieser lauen Liaison endlich den Garaus. Die Zeit bleibt nicht stehen, mach dich frei, jetzt oder nie. Glaub mir, du hast Tolleres verdient.«

Amelie strich über seinen Arm. »Uli, mein Hähnchen«, das Lächeln, das sie zustande brachte, geriet schief, »ich weiß, dass der Hermann nicht das Gelbe vom Ei ist und dass die Zeit rennt.« Sie widerstand der Versuchung, ihm vom Mann mit den Galoschen zu erzählen und fuhr fort: »wenn du mir sagst, wo ich was Tolleres finde...?«

Uli stand vor ihr, den Struwwelpeter wie ein Gebetbuch zwischen beiden Händen. »Erst mach Schluss, mein Mädel, dann geh’ ich mit dir auf Brautschau ...« Er verstummte, wusste sichtlich nicht mehr, was er noch sagen sollte. »Ich hab mein Pulver verschossen«, gestand er, »ich gehe jetzt heim zu Ludwig. Koffer auspacken. Du weißt ja, ich bin fürs Subalterne in unserem Haushalt zuständig.« Er blätterte im Struwwelpeter bis er fand, was er suchte – die Seite, auf der die tintenschwarzen Buben hinter dem weitaus helleren Mohren einhermarschieren, mitten drin der schieche Ludwig mit seinem Fähnchen – und lachte vergnügt wie ein Kind. »Pack’s mir bitte ein. Du hast Recht, es wird ihn freuen, den Ludewig.«

Als Uli gegangen war, blieb Amelie an der Eingangstür stehen, presste die Nase gegen das Glas und versuchte nachzudenken. »Schluss machen, Schluss machen«, sagte sie vor sich hin und horchte den lang gezogenen Zischlauten nach. Sie ging zu ihrem Schreibtisch, fuhr mit den Fingerkuppen über die Platte und ertastete die Maserung des Holzes. »Die Kette durchbrechen, alles andere ergibt sich.« Sie räusperte sich und sah auf die Uhr. »Viertel vor sechs. Heute kommt keiner mehr. Zusperren und Hendl kaufen«, befahl sie sich laut.

Als Amelie sich streckte, um den Rollbalken herunterzuziehen, fiel ihr Blick auf die Auslage. Sie hatte August vergessen. Schnell sperrte sie noch einmal auf, nahm die Puppenstube aus dem Fenster und hob den Bären aus seinem Stühlchen. »Was gebe ich denn dir heut mit für die Nacht?« Sie hielt den massigen Teddy vor sich hin und sah in seine runden goldbraunen Glasaugen. »Augustle, ich bin durcheinander, und mein Schädel brummt«, seufzte sie. Plötzlich begann sie zu kichern. Liebevoll setzte sie den Bären ins Schaufenster, holte den Brummkreisel, den sie kürzlich bei einer Auktion in Heidelberg ersteigert hatte, und positionierte ihn gefällig zwischen Augusts Vorderpfoten.

3

Das Huhn war missglückt. Die Haut war weder knusprig noch braun, sie war milchkaffeefarben und blieb wie ein alter Lappen am Gaumen kleben. Der Reis war gatschig. Und der Salat litt schon im Laden an Altersschwäche. Amelie hatte nach wenigen Bissen ihren Teller fortgeschoben. Hermann hingegen futterte mit Hingabe. Amelie sah ihm schweigend zu. Enorm, was der Mensch verdrücken kann, dachte sie und betrachtete ihn kritisch. Magen, Bauch und Hüften leicht schwellend, Schultern langsam sackend, Wangen tendenziell hängend. Haar fliehend, das Blau der Augen wässriger als früher, nur die Hände schön wie einst ...

Hermanns Hände waren das Erste gewesen, was sie an ihm gefesselt hatte. Einsam, schüchtern, aber zu einem neuen Anfang finster entschlossen hatte Amelie vor neun Jahren das Wiener Künstlercafé Hawelka betreten. Alle Tische waren besetzt gewesen. Rauchschwaden, Stimmengewirr, hier schien jeder jeden zu kennen. An einem einzigen Tischchen saß ein Einzelgänger. Groß, hager, hohlwangig, dichtes, helles, kühn gewelltes Haar. Der Einzelgänger schrieb mit einem altmodischen Füllfederhalter in ein schwarzes Buch. »Ist hier noch frei bitte?«, hatte Amelie gemurmelt und auf den Stuhl neben dem Einzelgänger gedeutet. Der Mann hatte aufgesehen. Intensiv blaue Augen, freundlicher Blick, »bitte sehr, gerne«, hatte er mit deutschem Akzent und tiefer, voller Stimme geantwortet. Irgendwie hatte Amelie sich in dieser Stimme geborgen gefühlt.

Im Kielwasser von Max Klinger, einem mittelmäßigen Maler, war sie eben erst von München nach Wien gezogen. Max war der zweite Mann in Amelies jungem Leben gewesen. Kaum in Wien, hatte er sie sitzen gelassen. Weidwund wie sie war, hatte Amelie sich dennoch entschlossen, in Wien zu bleiben. Der bewundernde Blick des Einzelgängers vom Hawelka tat ihr wohl. Hermann Söhnke, von der Ruhr an die Donau gekommen, um hier sein Studium der Germanistik zu be- und seinen historischen Roman aus der Zeit der Völkerwanderung zu vollenden. Junger Dichter. Von Romantik umwittert. Wunderschöne Hände ...

Er ist erst achtunddreißig und sieht schon jetzt pensionsreif aus, dachte Amelie, fand sich gleich darauf unnett, rief sich innerlich zur Ordnung und fragte den immer noch kauenden Hermann bemüht freundlich: »Bist du noch nicht satt?«

Statt einer Antwort deutete Hermann auf Amelies kaum berührten Teller. »Schmeckt großartig, Amelie. Falls du deines nicht zu Ende isst, tue ich es für dich.« Er lächelte sie an, sie lächelte nicht zurück. Hermann hatte die Angewohnheit, ihren Namen auf der ersten Silbe zu betonen. Im Gegensatz zu ihrer Familie und ihren Freunden, die sie Amelie nannten, sagte er beharrlich Amelie, wobei er auch noch das erste »e« verschluckte und sie derart zu einer »Amlie« machte. Früher hatte sie das nicht gestört, erst in letzter Zeit verursachte es ein Gefühl, das sie als »Knopf im Magen« bezeichnete.

Wortlos stand sie auf, ging in die Küche und begann das Geschirr zu waschen. Heftig rieb sie den Boden der Bratpfanne. Der »Knoten im Magen« löste sich. ›Du bist ein Sauviech, Amelie, er kann ja nix dafür, dass er dir auf die Nerven geht. Er ist lieb. Also reiß dich zusammen.‹

Hermann betrat die Küche, stellte die leer geputzten Teller auf die Tropftasse und strich über Amelies Nacken und Rücken. Sie gab sich Mühe, die Hand nicht abzuschütteln. »Setz dich draußen hin, bitte, ich bin gleich fertig«, sagte sie und seufzte erleichtert, als er ging.

Hermann hatte den Fernsehapparat angeschaltet. Sowie sie den Raum betrat, schaltete er ihn wieder ab. »Was ist, schlechtes Programm?«, fragte sie und spürte die innere Anspannung wiederkehren.

Genüsslich räkelte Hermann sich in dem einzigen Lehnstuhl, den es in Amelies Wohnung gab. »Ich dachte an ein Hauptabendprogramm da oben.« Er deutete mit dem Daumen auf den Hängeboden, der über eine Art Hühnerleiter zu erreichen war und Amelies Bettstatt barg. »’n Stündchen Liebe?«, schlug er vor, stand auf, trat auf sie zu und nahm sie in die Arme, als hätte sie ja gesagt.

Amelie schob ihn von sich. »Weshalb nicht zwei oder drei«, biss sie ihn an und fand sich abscheulich.

Hermann trug es mit Fassung, griff neuerlich nach ihr, zog sie an sich und rieb sein Kinn, das auf Amelies Scheitel zu liegen kam, sachte in ihrem Haar. »Weil ich Reich-Ranicki sehen will, Schatzi, und der geht in eineinhalb Stunden auf Sendung.«

Die Zärtlichkeit in seiner Stimme erreichte Amelie nicht. Sie machte sich so heftig von ihm los, dass der große, kompakte Mann ins Schwanken geriet.

»’n Stündchen Liebe und dann Reich-Ranicki«, äffte sie ihn nach. Als er die Hände nach ihr ausstreckte, wich sie weiter zurück. »Eine schwere Konkurrenz für eine Frau wie mich, der Reich-Ranicki. Und was kommt nach ihm? Sex and the City?«

Hermanns Augen waren vor Erstaunen rund geworden, tonlos klappte er den Mund auf und wieder zu. »Schnapp nicht nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen«, fuhr Amelie unbarmherzig fort. »Einmal muss es raus aus mir: Dein deutscher Ordnungssinn im Alltag und in der Lebensplanung hängt mir zum Hals heraus.«

Hermann fand noch immer keine Worte, er sah mittlerweile drein wie ein verletztes Kind. Und Amelie setzte noch eins drauf. »Liebe, wenn’s das Fernsehprogramm erlaubt. Gemeinsame Wohnung erst nach der Heirat. Heirat erst, wenn der Roman fertig ist. Kinder erst, wenn der Roman erschienen ist.« Ihre an sich sanfte Stimme war schrill geworden, und das Gesicht des eher phlegmatischen Hermann wurde langsam rot vor Wut. Er setzte zu einer Erwiderung an, aber Amelie gab ihm keine Chance.

»Nein, mein Bester, so kann es mit uns beiden nicht weitergehen. Ich bin zweiunddreißig plus, und du wirst demnächst achtunddreißig. Wir sind in unseren besten Jahren und führen ein Leben wie fallweise zueinander findende Frührentner. Ich will das nicht mehr. Ich will endlich was Neues, ich will Abenteuer erleben, will Wind um die Ohren ... ich will am Heustadlwasser Schifferl fahren ... ich ...«, sie stockte, holte ein paarmal Luft und begann trocken zu schluchzen.

Hermann sah sie fassungslos an, jäh verrauchte seine Wut, er suchte nach den passenden Worten und fand sie schon wieder nicht. »Nun ja, ich stelle fest, du bist ein wenig hysterisch. Unter diesen Umständen gehe ich besser.« Amelie nickte heftig. Während sie immer noch stoßweise Atem holte, ging sie zur Tür und hielt sie weit für ihn auf. »Rufe mich an, wenn es dir besser geht«, sagte er mit ruhiger, allzu gelassener Stimme und ging.

Sobald die Tür hinter Hermann zugefallen war, begann Amelie endlich nass zu weinen. Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Sie weinte nur kurz, wischte sich die Augen trocken, schnäuzte sich, sah sich in ihrer Wohnung um und lächelte wie die Abendsonne nach einem Sommergewitter. »Ich liebe dich«, sagte sie laut und meinte den Raum, in dem sie stand.

Er war weit und hoch und nur mit dem Notwendigsten möbliert. Wer ihn betrat, war von ihm bezaubert, und der Zauber lag in seinem Licht. Kühles, schattenloses, durch das nach Norden gerichtete Atelierfenster einfallendes Licht.

In Wahrheit war der Raum ein ganzes Haus. Besser gesagt eines dieser Gartenhäuser, die in Wien Salettl heißen. Ende des 19. Jahrhunderts war es im weitläufigen Hof eines Josefstädter Zinshauses errichtet worden und war – im Hinblick auf das eine ganze Wand umfassende Atelierfenster – wohl schon damals für einen Maler oder Bildhauer gedacht gewesen.

Zum ersten Mal hatte Amelie das Haus im Schlepptau von Max Klinger betreten. Es war kurz nach ihrer beider Ankunft in Wien gewesen. Eine Trennung lag bereits in der Luft, denn Klinger legte einen besorgniserregenden Freiheitsdrang an den Tag. Er wollte Amelie loswerden, ohne sie dabei allzu sehr zu verletzen. In diesem Zusammenhang dürfte er auf die Idee verfallen sein, sie einem Berufskollegen anzuhängen. Der Mann seiner Wahl war weit über vierzig und noch erfolgloser als Klinger. Aber er bewohnte das Salettl, das damals zwar eine Bruchbude war, die er möglichst bald verlassen wollte, in das sich Amelie jedoch auf den ersten Blick verliebte. Obwohl sie an dem Salettlbewohner selbst nicht das geringste Interesse hatte, besuchte sie ihn immer wieder, um den Zeitpunkt seines Auszugs nicht zu verpassen. In Verfolgung eines Ziels vermochte Amelie eine beachtliche Zähigkeit an den Tag zu legen. Zwei Jahre lauerte sie auf »ihr« Häuschen. Als der Maler endlich auszog, hatte sie längst die Übernahme des Objekts mit der Hausverwaltung abgesprochen.

Schliff und Pfiff hatte freilich erst Uli dem Salettl verliehen. Sein Entwurf integrierte Bad, WC, eine winzige Küche und eine Garderobe in die südseitig gelegene Pawlatschen, den biedermeierlichen Laubengang des Häuschens. Der Atelierraum selbst wurde bis auf die nackten vier Wände gestrippt und bekam einen hellen Holzboden verpasst. In seiner Mitte stand ein großer Allzwecktisch aus Glas und Chrom und vier Thonetstühle; rechts ein wandfüllender flämischer Prachtschrank, den Amelie von ihrer Großmutter geerbt hatte und der ihren gesamten Hausrat barg, links ein gewaltiger Lese-Liege-Lederstuhl und eine kombinierte Fernseh- und Musikanlage. Das war’s. Und die Hühnerleiter natürlich, die zu dem drei mal drei Meter großen Hängeboden führte, auf dem Amelie schlief.

Hermann hasste die Hühnerleiter und fand die Bettstatt exaltiert; er sehe nicht ein, weshalb er sich beim Beischlaf fühlen müsse wie ein Akrobat ohne Netz, da er das Gefühl nicht loskriege, dass jeder Liebes- zum Trapezakt werde. Amelie hingegen empfand die Leiter und das Hängebett als Tüpfel auf dem i ihrer ungewöhnlichen Behausung und zelebrierte jeden Auf- und Abstieg.

In einem ihrer überweiten Herrenpyjamas stand sie am Fuß der Leiter und betrachtete die efeuüberwucherte Feuermauer, die dem Atelierfenster gegenüberlag und deren Blattwerk im Mondlicht schimmerte. Dann erklomm sie langsam die Leiter, legte sich auf ihrem Futon zum Schlafen zurecht, vergegenwärtigte sich die lachende Stimme des regennassen Unbekannten und war überzeugt, dass sie von Hermann weder gut noch schlecht, sondern gar nicht träumen werde.

»Der Herr Dokta is scho fria gangen, gestern auf d’Nocht«, bemerkte die Frau Pepi, als Amelie am nächsten Morgen das Haus verließ. Es war das gute Recht der Frau Pepi derlei Bemerkungen zu machen, denn sie war die Hausmeisterin des Hauses, in dessen Hof Amelies Salettl stand. Wie alle anderen Mieter unterstand somit auch das »Fräu’n Lenz« ihrer territorialen Oberhoheit. Amelie hatte bloß insofern eine Sonderstellung, als sie die Einzige war, die die Frau Pepi Frau Pepi nennen durfte. Alle anderen mussten Frau Zadrazil zu ihr sagen. Josefine Zadrazil. Böhmisch bis ins Mark, obwohl ihre Familie in der dritten und die ihres Mannes in der vierten Generation in Wien ansässig waren.

Die Werteskala der Josefine Zadrazil war von bestechender Einfachheit. Es gab auf ihr nur gut und schlecht, dazwischen gab es nichts. Amelie etwa war gut. Die Zadrazil liebte sie besitzergreifend und warf sich zu ihrer Schutzpatronin auf. Hermann Söhnke hingegen war schlecht. An sich schlecht, weil sie als gewiegte Lauscherin einmal gehört hatte, wie er sie als reinstes Klischee einer Wiener Hausmeisterin bezeichnete. »Wos hot der gsagt, der Ruabnzuzler aus Tschermany? I bin a Klischee?«, hatte sie sich ereifert und den »Dokta« für alle Zeiten in die Kategorie »Schlecht« einsortiert. Überdies schlecht, weil er in den Augen der Frau Pepi schlecht für Amelie war. Keine Gelegenheit ließ sie ungenutzt verstreichen, diese ihre Meinung der Betroffenen kundzutun. »Der Marmeladinger, der passt do net zu Ihna, Fräu’n Lenz. Nemman S’ den Herrn Uli, des is ein netta Mensch«, hatte sie einmal angeregt und mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass Uli bereits vergeben sei. »A nette Frau?«, hatte sie wissen wollen, und nach kurzem Bedenken hatte Amelie die Wahrheit gebogen und die Frage mit »ja« beantwortet.

Der lauernde Unterton in der Stimme der Frau Pepi, als sie Hermanns baldigen Aufbruch am vorigen Abend erwähnte, war Amelie keineswegs entgangen. Sie tat, als hätte sie die Bemerkung nicht gehört, und sprach übers Wetter. »Was sagen Sie, Frau Pepi, wie warm es wieder geworden ist, ein richtiger Altweibersommer ist das.« Obwohl die Hausmeisterin Amelies Finte erkannte, ließ sie sich auf das stets dankbare, weil uferlose Thema Wetter ein. Auf ihren Besen gestützt stand sie breitbeinig in der Tür zur Gasse, und es gelang ihr, »die Fräu’n Lenz« gute sieben Minuten festzunageln, ehe es Letzterer glückte, in ihren Laden zu entkommen.

In ihrem Bemühen, den gestrigen Abend zu verdrängen, nur ja nicht über ihr Verhalten gegenüber Hermann nachdenken zu müssen, legte Amelie an diesem Morgen eine fast hektische Geschäftigkeit an den Tag. Ohne viel zu überlegen, ersetzte sie August und den Brummkreisel durch eine von etwa 1935 stammende Schildkröt-Mädchenpuppe in einem simplen weißen Baumwollkleid. Allzu armselig, fand sie. Und da sie nicht weiter mit Auslagendekoration befasst sein wollte, nahm sie den bunten Missonischal, den einzigen Farbklecks ihrer sonst einheitlich schwarzen Bekleidung, von den Schultern und ließ ihn auf das Spiegelglas des Auslagenbodens sinken. Schlangenartig legte sich das Textil um die Puppe. »Guter Effekt«, sagte Amelie laut und wandte sich dem Schreibtisch zu. Aus seinen tiefen Laden holte sie Kataloge und Kundenkarteien hervor, setzte sich vor dem Telefon zurecht und konzentrierte sich darauf, die Gesichter derer, die sie anrufen würde, vor sich zu sehen.

Amelies Klientel bestand in der Hauptsache aus Sammlern. Von der Laufkundschaft hätte sie nicht leben können. Und wenn sie mit den Begehrlichkeiten von Kindern gerechnet hätte, wäre sie längst verhungert. Denn für Kinder fiel Amelies Angebot im Allgemeinen in die Kategorie »alter Plunder«. Die erwachsene Laufkundschaft zog sich meist verschreckt zurück, sobald sie die Preise erfragt hatte. Sammler hingegen waren in gewisser Weise Süchtige und somit dem Lieferanten ihrer »Droge« ausgeliefert.

Zu Amelies Stammkundschaft zählten unter anderen: ein nahezu professioneller Sammler von Teddybären; eine junge Frau, die ein Vermögen für Puppen ausgab; eine musikalische Familie, die sich auf das Sammeln von Musikinstrumenten, auch solche für Kinder, spezialisiert hatte und sich neuerdings auch für Lärminstrumente wie Rasseln und Ratschen interessierte; ein Architekt, der auf Baukästen stand; und eine alte Kammerschauspielerin, die sich von der Bühne zurückgezogen hatte, ihre still gewordene Welt mit Marionetten bevölkerte und sich die Bretter, die die Welt bedeuten, mit Hilfe von kostbaren Papiertheatern neu erschuf.

Der Spätherbst war die entscheidende Jahreszeit für die bedeutenden Spielzeugauktionen. Kataloge von verschiedenen Auktionshäusern und Börsen lagen bereits vor. In den kommenden Wochen würde Amelie viel reisen müssen, davor wollte sie sich allerdings des Interesses ihrer Kunden an den vorhandenen Angeboten versichern. »Nicht schlecht, Frau Specht«, schnurrte sie, nachdem sie die Telefonate erfolgversprechend hinter sich gebracht hatte, »vom Ladenschwengel ins Spitzenfeld der Branche.«

Die zwei Jahre, die sie als ihre »Ladenschwengelzeit« bezeichnete, hatte Amelie in guter Erinnerung. An sich war sie ja nach Wien gekommen, um an der hiesigen Akademie Malerei zu studieren. Denn Max, der Maler, hatte ihr – durchaus zweckorientiert – eingeredet, dass sie ein überragendes Talent sei. Der flotte Klinger, der sich gerne Professor nennen ließ, unterrichtete Malerei an just jener Münchner Kunstgewerbeschule, die Amelie besuchte. Er, um den die schwülen Gedanken sämtlicher seiner Schülerinnen kreisten, hätte jede haben können. Aber ausgerechnet auf die zurückhaltende Amelie hatte er es abgesehen. Auf dem Umweg über »kostenlosen Privatunterricht für eine ausgesprochene Begabung« war Amelie schließlich da gelandet, wo er sie von Anfang an hatte haben wollen, nämlich in seinem Bett.

In Wien hatte sich bald herausgestellt, dass Amelies Zeichenmappe nicht einmal für die Zulassung zur praktischen Aufnahmeprüfung an die Akademie reichte. Hoffnung hin, Klinger weg – was nun? Unter das schützende Dach des Salzburger Elternhauses zu kriechen, ließ Amelies Stolz nicht zu. Also suchte sie einen Job und fand ihn als Verkäuferin in einer riesigen, Insidern wohl bekannten Altwarenhandlung in einem Wiener Außenbezirk. Eine beinharte Lehrzeit, die ihr viele Kontakte verschaffte. Unter anderem auch zu Burgi Wechsler, die Amelies Gespür für Spielzeug und ihren Sinn für Qualität erkannte und sie zunächst als Hilfskraft, später als Assistentin zu sich ins renommierte Dorotheum holte. Beobachten, lernen, beurteilen. Und selber sammeln. Nach vier Jahren konnte sich Amelie ohne Überheblichkeit als Expertin für altes Spielzeug bezeichnen und mit den dank ihrer eigenen Sammelwut angehäuften Stücken ihr Geschäft eröffnen.

Zufrieden mit sich und ihrer Umgebung wippte Amelie in ihrem ergometrischen Sitzmöbel sachte auf und nieder. Alles hier passt mir – der Raum, der Schreibtisch, August, der Rollbalken, meine Ware, meine Kunden ... alles passt zu mir, »nur Hermann nicht«, sagte sie laut. »Sagt Uli«, fügte sie rasch hinzu. Ob sie Hermann anrufen sollte? Gehören würde es sich schon. Gestern war sie wirklich ekelhaft gewesen. Eine Überreaktion ... worauf? Egal, Hermann hatte sie nicht verdient. Sie würde sich entschuldigen und ein ruhiges, klärendes Gespräch vorschlagen ...

Ihre Hand lag schon auf dem Hörer, als der Briefträger eintrat. Er schimpfte auf die Baustelle an der Lastenstraße. Ein Verkehrschaos auf Wochen, ja Monate sei vorprogrammiert. Lauter Minderbegabte im Rathaus. Keine Planung, keine straffe Organisation, »an Preußen täten’s brauchen, Frau Lenz«.

Preuße, brauchen, Hermann! Die Assoziation lag nahe. Wieder griff Amelie nach dem Hörer. Sie war dabei, Hermanns Nummer zu wählen, als Uli hereinstürmte. »Gnädige Frau, sind Sie bereit, sich mit mir zu betrinken?« Er grinste über das ganze Gesicht, ließ seine Handgelenke kreisen wie ein Zauberer vor Kunststückbeginn und holte zwei Fläschchen Sekt aus seinen Jackentaschen.

»Was ist los, bist du in der Schweiz zum Alkoholiker verkommen?« Amelie lächelte ihn liebevoll an, sein Charme erreichte immer ihr Herz.

»Nein, Madame, ich möchte mit Ihnen auf meinen Vertrag anstoßen«, flötete er betont tuntig und dann, wieder ganz Alltags-Uli, »hast du Gläser, oder sollen wir aus der Flasche trinken.«

Amelie sprang auf, beugte sich über den Schreibtisch und japste, »Ulitschek, hast du ihn? Den Vertrag für die Josefstadt?!« Als Uli breit grinsend nickte, schwang sie sich im Sitz über die Schreibtischplatte und fiel ihm um den Hals.

Seit Monaten war Uli in Verhandlungen mit dem Theater in der Josefstadt für eine Neuinszenierung von Nestroys Lumpazivagabundus gestanden. Amelie wusste wie viel es Uli bedeutete, einmal ohne Ludwig engagiert zu werden. Glücklich wie ein Kind schnatterte er vor sich hin. »Gestern beim Nachhausekommen habe ich die Nachricht vorgefunden, eben komme ich von der Vertragsunterzeichnung. Du weißt ja, Ludwig fährt nächste Woche nach Hamburg, beginnt mit Proben für diese Shakespeare-Collage. Da habe ich Zeit für mein Projekt. Und für dich, mein Liebling! Ich sage dir: Während der Proben wird hier bei dir Lager eins errichtet. Vielleicht sollten wir einen Eiskasten für den Proviant anschaffen, denn deine Art der asketischen Ernährung halte ich auf die Dauer nicht aus.«