8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fuego

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

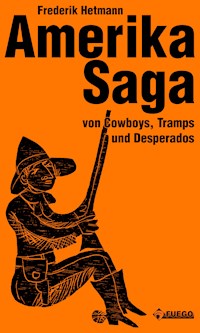

Ausgezeichnet als bestes Jugendbuch mit dem deutschen Jugendbuchpreis 1965 Frederik Hetmann hat mit viel Interesse und Liebe amerikanische Volksbücher, Sagen, Legenden, Märchen, Balladen und Lieder gesammelt, in der deutschen Sprache neu gestaltet und in vier Kapiteln - "Der Osten", "Der Westen", "Das Industriezeitalter" und "Der Süden" - zu einem faszinierenden Buch gegliedert. So entstand ein Werk neuen Stils, das Geschichte und Geschichten vermittelt. Dem Leser wird ein vielseitiges und unmittelbares Bild von der amerikanischen Pionierzeit dargeboten, das aufräumt mit Klischeevorstellungen vom "Wilden Westen". Alle Formen amerikanischen volkstümlichen Erzählens wurden herangezogen und zu einem geschlossenen farbigen Mosaik amerikanischer Geschichte zusammengeführt. In seinem sachlichen und literarischen Gehalt ist das Buch gleich wertvoll. Es führt hin zu seine Wurzeln der heutigen amerikanischen Short-Story und dem Blues unserer Tage. Die Gestaltung durch Günther Stiller entspricht dem besonderen Wert des Buches.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Frederik Hetmann

Amerika Saga

Von Cowboys, Tramps und Desperados

Mit Holzschnitten von Günther Stiller

FUEGO

- Über dieses Buch -

Ausgezeichnet als bestes Jugendbuch mit dem

deutschen Jugendbuchpreis 1965

Jurybegründung: Frederik Hetmann hat mit viel Interesse und Liebe amerikanische Volksbücher, Sagen, Legenden, Märchen, Balladen und Lieder gesammelt, in der deutschen Sprache neu gestaltet und in vier Kapiteln - »Der Osten«, »Der Westen«, »Das Industriezeitalter« und »Der Süden« - zu einem faszinierenden Buch gegliedert. So entstand ein Werk neuen Stils, das Geschichte und Geschichten vermittelt. Dem Leser wird ein vielseitiges und unmittelbares Bild von der amerikanischen Pionierzeit dargeboten, das aufräumt mit Klischeevorstellungen vom »Wilden Westen«. Alle Formen amerikanischen volkstümlichen Erzählens wurden herangezogen und zu einem geschlossenen farbigen Mosaik amerikanischer Geschichte zusammengeführt. In seinem sachlichen und literarischen Gehalt ist das Buch gleich wertvoll. Es führt hin zu seine Wurzeln der heutigen amerikanischen Short-Story und dem Blues unserer Tage. Die Gestaltung entspricht dem besonderen Wert des Buches.

Casey sprach:

Vorwort

Amerika, o Amerika!

Dieses Buch will Geschichte und Geschichten aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika erzählen: wie dieses Land, welches sich das Land der Freiheit nennt, entstand, wie es sich entwickelte, wie es träumte, lebte, arbeitete, wie es Geschichten erzählte, wie es Lieder sang, wie es ein Land wurde, in dem, stärker vielleicht als anderswo, die Menschen ihren Traum vom irdischen Glück, von einem menschenwürdigen Dasein und von einer gerechten Gesellschaft zu verwirklichen trachteten.

Die Absicht ist die eines Abenteuers. Unsere Fantasie soll durch die Geschichte, durch die Legenden, Sagen, Märchen, Balladen und Lieder dieses Landes streifen. Die Szenerie für dieses Abenteuer ist das große Viereck, das sich auf unseren heutigen Landkarten etwa durch die Städte Boston, New Orleans, San Francisco und Seattle markieren ließe.

Die Szenerie ist eine Landmasse, die in ihren Grenzen fast alle Landschaftsformen der Erde vereinigt, in der es Wüsten und fruchtbare Ebenen, große Wälder und Steppen, mächtige Ströme, hohe Gebirge, Salzseen, schroffe Felsküsten und palmenbestandene Sandstrände gibt. Eine Landmasse, die fast alle Wunder der Natur und all ihre Schätze birgt und auf der sich drei menschliche Rassen begegnen: Indianer, Schwarze und Weiße.

Die Szenerie ist ein weiter Raum, wo in den Jahren seiner Besiedlung ebenso wie noch heute Platz war für Helden, Feiglinge, Wohltäter und Bösewichte, für Idealisten und Realisten, für Träumer und Pioniere, für Abenteurer und Weise. Die Szenerie ist ein Staat, der unvollkommen blieb wie alle menschlichen Einrichtungen, dessen Bürger aber bis heute den Sinn für die Würde des Menschen und für seine Grundfreiheiten bewahrt haben, und die für die Vervollkommnung dieser Prinzipien und ihre Erhaltung im eigenen Land wie in allen anderen Ländern dieser Erde bereit sind, sich einzusetzen und zu kämpfen.

Die Geschichte und die Geschichten dieses Landes sind gemeinsam zu erzählen, denn eines kommt ohne das andere nicht aus, und beides hat seine Bedeutung und seine Richtigkeit. Weder die nüchterne Tatsache noch die Vorstellung der Fantasie allein enthält die ganze Wahrheit. Erst für den, der beide sieht, hört, bedenkt und prüft, wird der Blick frei auf das wahre Schicksal des Menschen, das Menschen immer wieder am meisten bewegt hat, noch dazu, wenn es sich unter so einzigartigen Umständen vollzieht.

Vielleicht vermag ein kurzer Bericht über die Entstehung dieses Buches am besten etwas über seine Absicht auszusagen. Als Kind und als Jugendlicher lebte ich in jenem Teil Deutschlands, der hinter dem Eisernen Vorhang lag. Für uns Schuljungen der Jahre 1945 bis 1948 war Amerika nicht nur ein Indianertraum, vielmehr verband sich dieses Wort in unserer Vorstellung mit den Gedanken an Reichtum und Überfluss, aber auch an politische Freiheit. Daraus aber formte sich in unserer Fantasie eine schimmernde Seifenblase. Amerika, o Amerika! Amerika war unser Land der Fantasie schlechthin. In gewissem Sinn hat mich meine Neugier dazu gebracht, diesem Traum von Amerika, dem Traum von der Neuen und ganz anderen Welt bis heute auf der Spur zu bleiben. Sechs Jahre lang sammelte ich amerikanische Volkslieder, Sagen, Legenden, Märchen. Ernüchterungen, aber auch erneutes Staunen waren das Ergebnis.

Wen die Fantasie einmal mit einem großen Traum infiziert hat, der wird allergisch gegen Träume, die in Konfektion hergestellt werden. Sooft ich einen Wildwestfilm sah, sagte ich mir, dass die Wahrheit erregender, fantastischer und zugleich auch erstaunlicher gewesen sein müsse, als es die Drehbuchschreiber von Hollywood uns vorgaukeln. So kam ich dazu, Gerichtsakten des Staates Texas zu studieren und die verschiedenen Versionen von Volksliedern in der Alten und in der Neuen Welt zu vergleichen und die Geschichten um den Schinderhannes Amerikas, Jesse James, an der Geschichte des amerikanischen Bürgerkrieges zu messen; und plötzlich war ich mittendrin in jener schimmernden Seifenblase, die für den Schuljungen unerreichbar fern über den Horizont geschwebt war. Ich betrachtete sie nun von innen, aber siehe da, sie schimmerte noch immer.

Sich dem Wesen eines Landes auf dem Umweg über die Gebilde seiner Fantasie nähern: So könnte man den Versuch umschreiben, den dieses Buch unternimmt. Dass wir dabei auf manches Bekannte, aus der eigenen Sagen- und Märchenwelt Vertraute stoßen werden, muss uns nicht wundem, denn im Reich der Fantasie bestand die Gemeinschaft zwischen Diesseits und Jenseits des Atlantik schon lange, ehe die Politiker den Zusammenhang zwischen Europa und Amerika in Bündnissen zu formulieren versuchten.

Frederik Hetmann

Der Osten

Eine Nation wird geboren

Von den ersten Siedlern bis zum Unabhängigkeitskrieg 1600 – 1800

Die Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika beginnt mit zwei Siedlungsunternehmen um das Jahr 1600. Jamestown in Virginia und Plymouth im heutigen Staate Massachusetts sind zwar nicht die ersten Siedlungen in der Neuen Welt Schon gibt es in Nordamerika Niederlassungen der Franzosen in Kanada; schon haben die Spanier in New Mexico Städte gegründet, und schon haben ebenfalls Spanier die Halbinsel Florida besiedelt. Aber nicht aus diesen Kolonien sollte sich die nordamerikanische Nation entwickeln, sondern aus den beiden unscheinbaren Kolonien Jamestown und Plymouth. Was war das Besondere an ihnen?

Die Männer, die am 13. Mai 1607 unter dem Befehl eines Christopher Newports in Hampton Roads landeten und die Siedlung Jamestown mit der Errichtung eines Forts, einer Kirche und einer Anzahl kleiner Hütten gründeten, waren Abenteurer, aber sie waren auch freie Männer. Zwar hatte sie die Handelsgesellschaft, die Virginia Company, über den Ozean geschickt, aber sie besaßen auch ein königliches Patent, das ihnen »alle Freiheiten, Gerechtsamkeiten und Privilegien eines Bürgers in England« garantierte.

Die ersten Jahre waren schwer. Einmal wollten die Männer die neue Siedlung schon wieder aufgeben, denn ihre Vorräte waren alle aufgezehrt. Sie wanderten zur Mündung des Flusses, an dem Jamestown lag, und sichteten dort das ersehnte Versorgungsschiff aus England. Da fassten sie wieder neuen Mut.

Nach sechs, sieben Jahren war das Schlimmste überstanden. Man baute Tabak an, der sich in England zu einem guten Preis verkaufen ließ. Das Verhältnis zu den Indianern wurde durch eine Eheschließung zwischen einer Häuptlingstochter und einem Anführer der Engländer freundlich gestaltet. Am 30. Juli 1619 trat in der Holzkirche von Jamestown die erste gesetzgebende Versammlung von Virginia zusammen. Zweiunddreißig Männer, Repräsentanten von elf verschiedenen Ansiedlungen, nahmen daran teil. Diese Männer tagten noch unter dem Vorsitz des Gouverneurs, der die Krone repräsentierte, aber sie legten auf ihren Beratungen den Grundstein für die Eigenverantwortlichkeit der Menschen in der Neuen Welt, die sich von da an mehr und mehr entwickelte. Und noch etwas hatte sich im Verhältnis der Menschen zueinander in dieser Siedlung am Rande der Wildnis geändert. Niemand genoss hier aufgrund seines Berufes oder seiner Herkunft besondere Vorrechte.

1619 schrieb ein gewisser John Pory einen Bericht über Virginia. Darin heißt es:

»Unser Kuhhirt hier geht am Sonntag ausstaffiert und ganz in glänzend bunte Seide gekleidet; und die Frau des Kohlenträgers aus Croydon trägt ihren Hut aus Biberfell mit einem artigen Hutband aus Perlen … ein jeder so, wie er es durch seiner Hände Arbeit verdient, sagen die Leute hier!«

Das war eine Verlockung, die über Jahrhunderte hin für Menschen in vielen europäischen Staaten nichts von ihrem Reiz verlieren sollte.

Die andere Siedlung lag nördlich von Virginia. Dort waren am 11. November 1620 die Pilgerväter mit ihrem Schiff Mayflower gelandet.

Sie waren eine englische Calvinisten-Gemeinde aus dem Dorfe Scrooby in Nottinghamshire, die die Kirchenoberhoheit des Königs von England ablehnte und deshalb hatte auswandern müssen. Es waren Menschen, die Religionsfreiheit suchten. Fast alle Männer waren Familienväter und brachten Frauen und Kinder mit.

Ihr Status in der neuen Welt war kompliziert. Der König Jakob von England hatte ihnen ein Privileg verweigert, sie aber wissen lassen, er werde ihre Siedlung dulden, solange aus dem Unternehmen keine Unruhe und kein Aufruhr erwachse. Daraufhin hatten sich die Calvinisten an die Virginia Company gewandt, um von ihr Land im Staate Virginia zu kaufen. Es wurden Verträge geschlossen, die aber nur für das Interessen- und Einflussgebiet dieser Handelsgesellschaft galten.

Als die Pilgerväter nach 64 Tagen Überfahrt endlich Land sichteten, befanden sie sich nicht in Virginia, sondern viel weiter nördlich. Dass sie blieben und hier siedelten, kann wahrscheinlich nur damit erklärt werden, dass sie sich vor einer weiteren Schiffsreise fürchteten. In einer Kajüte ihres Schiffes kamen sie zusammen und gaben ihrer Siedlung eine Verfassung, in der es heißt: »... um die erste Kolonie in den nördlichen Provinzen von Virginia zu gründen … verbinden wir uns zu einer verfassungsgebenden Versammlung, zu unserer besseren Einrichtung und zu unserem Schutz, und urkundlich verfügen wir und setzen ein und entwerfen solche gerechte und gleichmäßige Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, Konstitutionen und Ämter.«

Diese Urkunde wurde von 41 Männern unterschrieben, und ein gewisser John Carver wurde zum ersten Gouverneur der Kolonie gewählt.

Im ersten Winter starben zwar mehr als die Hälfte der Einwohner dieser Kolonie, aber der nächste Sommer brachte eine gute Ernte. Mit großer Zähigkeit und Entschlossenheit setzten sich die Siedler durch. Als die Indianer ihnen ein Bündel Pfeile in einer Schlangenhaut als Kriegsherausforderung schickten, füllten sie die Haut mit Gewehrkugeln und sandten sie so an den Indianerstamm zurück.

Von größter Bedeutung für das Gesicht des neuen Landes, das hier wuchs, war, dass in den beiden ersten Kolonien die Bürgerrechte, das Recht auf Selbstverwaltung und das Recht auf freie Religionsausübung als wichtige Errungenschaften für ein glückliches Zusammenleben von freien Menschen erkannt wurden.

Von 1620 an wuchsen die Kolonien rasch, und Siedler kamen nun nicht nur aus England, sondern auch aus anderen europäischen Staaten: italienische Glasbläser, Griechen aus Smyrna, Holländer, Schweden, Deutsche, Franzosen. Und sie alle brachten ihre Besonderheiten und ihr Brauchtum mit. Die Schweden beispielsweise führten das Blockhaus in der Neuen Welt ein, die Deutschen lehrten die anderen Siedler besondere Ackerbaumethoden, die Franzosen kannten sich im Weinbau aus.

Aber auch die Märchen, Lieder und Sagen all dieser Völker kamen mit den Einwanderern in die Neue Welt, vermischten sich dort untereinander, wie sich auch die nationalen Gruppen bald vermischten; auch wurde vieles in der neuen Umgebung und unter dem Eindruck der neuen Bilder anders weitererzählt.

1664 nahmen die Engländer das einzige nicht zu England gehörende Stück Land, nämlich die holländische Siedlung Neu-Amsterdam, kampflos in Besitz. Die englische Flagge wurde gehisst und die Stadt in New York umbenannt.

1776 gab es an der Küste des Atlantischen Ozeans auf einer Strecke von sechzehnhundert Kilometern zwischen Maine und Georgia 13 Kolonien, in denen unter der Flagge Englands etwa zwei Millionen Menschen lebten. Von Virginia und Plymouth hatten sich immer neue Niederlassungen nach Norden und nach Süden ausgebreitet.

Die Kolonien waren, je nach ihren Gründern, sehr verschieden. Pennsylvania war von William Penn als eine Provinz der Quäker proklamiert worden. Georgia war von einem Mann namens Oglethorpe als philanthropisches Experiment gegründet worden, um unverdient in Schuldhaft geratenen Engländern in der Neuen Welt die Chance zu geben, neu anzufangen. In Maryland hatte sich der katholische Adelige Lord Baltimore niedergelassen, ihm waren viele katholische Priester und Laien gefolgt.

Etwa um das Jahr 1750 kommt bei allen Gegensätzlichkeiten die Vorstellung unter den Kolonisten auf, dass sie Amerikaner seien und dass sie vom englischen Mutterland gewisse Vorstellungen trennten. Der Franzose Hector St. John de Crèvecœur, der damals zwanzig Jahre in New York gelebt hatte, umschreibt die Prinzipien dieses neuen Gefühls der Verbundenheit untereinander und der Verschiedenheit gegenüber England wie folgt:

»Wir besitzen keine Fürsten, für die wir uns placken, für die wir Not leiden und bluten. Hier sind die Menschen so frei, wie sie sein sollten. Was ist aber der Amerikaner, der neue Mensch? Er ist entweder ein Europäer oder der Nachfahr eines Europäers, daher rührt diese sonderbare Blutmischung, die man nirgends sonst finden wird: Ich könnte euch eine Familie zeigen, wo der Großvater ein Engländer war, der eine Holländerin zur Frau nahm,deren Sohn eine Französin heiratete und deren vier Söhne sich nun vier Frauen von verschiedener Nationalität genommen haben. Hier verschmelzen sich Individuen aller Nationen zu einer neuen Rasse, deren Anstrengungen und Nachkommen eines Tages große Veränderungen in der Welt hervorbringen werden. Der Amerikaner ist ein neuer Mensch, der gemäß neuen Prinzipien handelt; er muss also neue Ideen hegen und sich neue Meinungen bilden ...«

Was waren diese neuen Ideen? Zunächst einmal war man sich in allen Kolonien darüber einig, dass kein Mensch um seines Glaubens oder seiner Meinungen willen verfolgt werden dürfe. Auch Herkunft und Abstammung waren Privatsache, aus der niemand ein Vorrecht herleiten konnte, aus der aber auch niemand ein Nachteil erwachsen sollte. Damit waren zwei der wichtigsten demokratischen Grundrechte schon durch die natürliche Entwicklung im Bewusstsein aller Menschen verankert. Die frühe Gewöhnung an lokale Selbstverwaltung hatte durch Generationen ein demokratisches Bewusstsein entwickelt und einen Sinn für Unabhängigkeit und Selbstständigkeit bestärkt, der irgendwann einmal mit dem Mutterland in Konflikt geraten musste.

Dies vor allem auch deshalb, weil das Mutterland die Kolonien als Ausbeutungsobjekt betrachtete und weil die Amerikaner im englischen Parlament, das auch die Gesetze für die Kolonien machte, nicht vertreten waren. Die ersten Anzeichen für eine offene Auflehnung gegen England zeigten sich bei der Verfügung eines Stempelgesetzes, das alle Zeitungen, Flugschriften, Gewerbescheine, Handelsrechnungen und Aktenstücke mit einer Steuer, belegte. In verschiedenen Kolonien wurden die Steuermarken verbrannt und deren Verkäufer gezwungen, ihre Geschäfte aufzugeben. England musste das Stempelgesetz schließlich aufheben, erkannte aber sehr wohl, dass seine Autorität in den Kolonien damit beträchtlich ins Wanken geriet. Der Premierminister von England schlug deshalb vor, den Tee mit einer Nominalsteuer zu belegen, um das Prinzip des Besteuerungsrechts durch das Mutterland zu demonstrieren.

Am 6. Dezember 1773 warfen daraufhin als Indianer getarnte Patrioten die gesamte Ladung eines englischen Schiffes, das Teesäcke brachte, im Hafen von Boston über Bord. Im April 1775 kam es auf einer Gemeindewiese in Lexington im Staate Massachusetts zur ersten bewaffneten Auseinandersetzung. Amerikanische Minutemen, eine Gesellschaft von Kolonisten, die sich gelobt hatten, eine Minute nach Beginn der Revolution ins Feld zu ziehen, wurden von einem englischen Offizier aufgefordert, auseinanderzugehen. Sie bewachten eine Barrikade, und die englischen Liniensoldaten waren angerückt, um die Munitionsvorräte zu konfiszieren.

»Bleibt stehen, Leute! Schießt nicht, solange nicht auf euch geschossen wird! Aber wenn sie einen Krieg haben wollen, so soll er hier beginnen«, sagte der Anführer der Amerikaner. Dann gaben die Engländer die ersten Schüsse ab. Der Kampf um die Unabhängigkeit hatte begonnen. Er dauerte sieben Jahre. Nicht immer stand es günstig für die Amerikaner. Ihr Oberbefehlshaber George Washington wurde wie ein Fuchs durch das Gelände von New Jersey gejagt, er teilte mit seinen zerlumpten Soldaten den Frost und den Hunger – und er kapitulierte nie.

Im Juni 1776 stellte der Abgeordnete Henry Lee aus Virginia im Kontinental-Kongress, einer Art verfassunggebender Versammlung, den Antrag, »dass die vereinigten Kolonien von Rechts wegen freie unabhängige Staaten sein sollten«.Nach einer Debatte von einem Monat wurde der Antrag am 4. Juli 1776 angenommen und die Unabhängigkeitserklärung verkündet. Ihr Kernstück ist der zweite Paragraf, der die Grundsätze, das politische Glaubensbekenntnis, der neuen Nation enthält:

»Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich: Dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass Leben, Freiheit und das Streben nach Glück dazugehören, dass zur Wahrung dieser Rechte Regierungen eingesetzt sind unter den Menschen, die ihre gerechte Macht von der Zustimmung der Regierten erhalten; dass wann immer eine Regierungsform diesen Zwecken abträglich ist, es das Recht des Volkes sein soll, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, die die Regierten auf ebensolche Prinzipien gründen, und deren Macht dergestalt einzurichten, wie es ihnen am meisten Aussicht zu bieten scheint, ihnen ihr Glück und ihre Sicherheit zu schaffen.«

Mithilfe der französischen Flotte und französischer Waffen konnten die Kolonien den Krieg gegen England schließlich erfolgreich beenden. Am 19. Oktober 1781 ergab sich die letzte englische Armee in Yorktown in Virginia.

Nun gingen die Kolonisten daran, die Pfosten des Hauses der neuen Nation zu zimmern. Am 2 5. Mai 1787 trat in Philadelphia eine Versammlung von 55 Männern zusammen, um die Verfassung auszuarbeiten. Die Gegensätze waren groß. Die kleinen Staaten waren auf die großen Staaten eifersüchtig. Die Begüterten wollten ihren Besitz schützen. Die Armen wünschten billigen Kredit. Schließlich einigte man sich auf ein Regierungssystem, das auf dem Prinzip der Gewaltenteilung beruht: In den »zehn Zusätzen« zur ursprünglichen Verfassung wurden 1789 vom ersten amerikanischen Kongress die demokratischen Grundrechte im »Bill of Rights« zum Gesetz erhoben.

Der erste Präsident des jungen Staates wurde George Washington, ihm folgte John Adams. Stephen Vincent Benet charakterisiert ihn wie folgt: »Klein, anmaßend, kritisch, unabhängig, sarkastisch, ein Anwalt, der Sohn eines Farmers, der Urenkel eines arbeitslosen Zimmermanns, der aus England im Jahre 1636 emigriert war, äußerte John Adams überall offen seine Meinung. – Er war begabt, stachlig, bissig – und einer großen und selbstlosen Ergebenheit für sein Land fähig. Er, der Neuengländer, wirkte und kämpfte dafür, Washington, den Mann aus Virginia, zum Oberbefehlshaber der Armee zu machen, weil er glaubte, dass dies der beste Mann für dieses Amt sei. Dieser Mann von starren Grundsätzen stritt mit Thomas Jefferson aus Grundsatz, schrieb bittere und giftige Worte über Jefferson in sein Tagebuch – und versöhnte sich im Alter mit Grazie und Milde ... Dieser Anwalt, der nie ein Seemann war, schuf die amerikanische Flotte. Es fehlten ihm die leichten Talente, die einen Mann liebenswürdig machen. Aber er war einer der ersten politischen Denker Amerikas – und sein sarkastischer, kritischer, eigensinniger Geist lebt noch heute fort in New England.«

Auf John Adams folgte als dritter Präsident Thomas Jefferson, ein grauäugiger Mann mit rotem Haar, ein Schriftsteller, Philosoph und erfahrener Politiker, der Louisiana von Frankreich kaufte und so den USA den Besitz von New Orleans und die Herrschaft über das Flusssystem des Mississippi sicherte.

Aaron Burr, ein ehrgeiziger Politiker aus New York, war von Jefferson zu Beginn seiner zweiten Amtsperiode ausgeschaltet worden. Nach einem Streit mit' dem bekannten Politiker Alexander Hamilton forderte er diesen zum Duell und tötete ihn. Darauf tauchte er unter und versuchte eine Privatarmee mit der Absicht aufzustellen, im Süden der USA einen eigenen Staat zu gründen. Burrs Pläne wurden verraten und die Verschwörung noch rechtzeitig verhindert.

Die endgültige Festigung des jungen Staates erfolgte jedoch erst im zweiten Krieg gegen England, der 1812 wegen Handelsstreitigkeiten begann. In Wahrheit aber wollte diesen Kampf eine Gruppe von Bodenspekulanten, die beabsichtigte, Kanada zu annektieren.

Fast überall waren die Engländer siegreich. Sie nahmen schließlich sogar Washington ein und zündeten das Weiße Haus an. 1814 gelang es ihnen in einem Gefecht am Niagara, das für beide Seiten sehr verlustreich war, den Einmarsch der Amerikaner nach Kanada zu verhindern. Nur in der Schlacht von New Orleans schlug der erfahrene Indianerkämpfer Andrew Jackson eine starke englische Armee unter Edward Pakenham. Doch fand dieser Sieg schon nach Unterzeichnung des Friedensvertrages statt, der 1814 in Gent ausgehandelt worden war.

Dieser Krieg hatte das Zusammengehörigkeitsgefühl der Nation unerhört gestärkt und den Amerikanern großes Selbstvertrauen gegeben. Auch wurden sie von nun an von den europäischen Großmächten als beachtenswerte Kraft angesehen. Während sich all diese Ereignisse mehr oder minder im schon erschlossenen Osten und Südosten der USA abspielten, wanderte die Grenze im Westen unaufhaltsam weiter vorwärts. Um 1800 floss der Siederstrom vor allem in die Täler von Ohio und Mississippi. Kentucky und Tennessee wurden besiedelt, und 1820 waren Indiana und Illinois im Nordwesten und Alabama und Mississippi im Südwesten schon als Staaten in die Union aufgenommen. Für die Besiedlung spielten natürlich die Zufahrtswege eine große Rolle. Zunächst ging der Verkehr in Flößen und Booten über den Ohio und seine Nebenflüsse, die durch ein Kanalnetz erweitert wurden. Später wurde die Cumberland Road, die 1811 begonnen wurde, zur Hauptverkehrsader in den Westen. Sie führte von Cumberland in Maryland über die Berge nach Zanesville und Columbus in Ohio und Terre Haute in Indiana und wurde bis nach Vandalia in Illinois verlängert. Ebenfalls 1811 baute Nicholas Roosevelt das erste Dampfboot, das nun zwischen Pittsburgh und New Orleans verkehrte und allmählich die Flach- und Kielboote vertrieb. Im Süden und Südwesten aber lockten die großen Weideflächen von Texas und New Mexiko.

Texas gehörte zur mexikanischen Republik, die nach der Unabhängigkeitserklärung des Landes von Spanien entstanden war. 1821 gründete Stephen W. Austin die erste amerikanische Siedlung in Texas. Als der General Santa Ana in Mexiko eine despotische Militärdiktatur errichtete, rebellierten die amerikanischen Siedler und riefen den Freistaat Texas aus, der nach blutigen Kämpfen – unter anderem bei El Alamo, wo das Grenzeridol Colonel David Crockett fiel – sich schließlich auch behaupten konnte.

Mit der Aufnahme von Texas in die Union im Jahre 1844 endete der erste Abschnitt der amerikanischen Geschichte. Die nächsten hundert Jahre sollten nicht weniger stürmisch verlaufen wie die Zurückliegenden.

Woher Spuyten Duyvil seinen Namen hat

Eine Saga aus New York

Jenes Flussbett, das die äußerste Grenze von Manhattan Island bildet, ist hierzulande unter dem Namen »Spittin' Divvle«, bekannt. Die richtige Bezeichnung hingegen lautet eigentlich »Spuyten Duyvil« und leitet sich von einer Prahlrede her, die ein gewisser Anthony van Colaer zur Zeit der holländischen Kolonie tat.

Dieser furchterregende Ehrenmann, berühmt für seinen buschigen und wildgezwirbelten Schnurrbart, war Trompeter der Garnison von Neu-Amsterdam, das seine Leute gerade für vierundzwanzig Dollar gekauft hatten. Und so laut und schrill stieß er ins Horn, dass bei dem Kampf zwischen Holländern und Indianern in der der Pfirsichplantage an der Dey Street seine Trompetenstöße die Indianer mehr erschreckten als die Flintenschüsse seiner Kameraden. So fanden die Holländer, dass Manhattan wohl allein von Anthony und seiner Trompete bewacht werden könne, denn, so sagten sie sich, solange er zur Stelle war, müsse jedes heranrückende Regiment der Engländer durch den frenetischen Klang seiner Trompete in Taubheit versetzt werden.

Peter Stuyvesant, der Gouverneur von Neu-Amsterdam, bezeugte seine Vorliebe für den Trompeter damit, dass er ihn zum Esquire (also in den niedrigen Adelsstand) erheben ließ. Als der Gouverneur nun die Nachricht vom Heranrücken einer englischen Streitmacht erhielt, die seine unbefestigte Stadt einnehmen wollte, befahl er Anthony, eilig mit seiner Trompete in allen Dörfern am Hudson Kriegsalarm zu blasen. Der neu ernannte Edelmann nahm Hals über Kopf Abschied von den sechs oder acht Damen, die sich seiner Gunst erfreuten, und brach auf: die Trompete auf der einen Seite, eine steinerne Flasche von weit größerem Gewicht auf der anderen Seite

Es war ein stürmischer Abend, und als er am Ende der Insel ankam, lief er eine Weile wütend auf und ab, tat dann einen kräftigen Schluck aus seiner Steinflasche, um sich Mut zu machen, und schwor mit Nachdruck und Pathos, er werde über den Strom schwimmen … dem Teufel zum Trotz.

Er sprang ins Wasser und hatte die Hälfte der Strecke zurückgelegt, als der Leibhaftige, den man niemals herausfordern soll, in der Gestalt eines riesigen Fisches erschien, der kochendes Wasser ausspuckte und wild mit der Schwanzflosse um sich schlug. Der furchtbare Fisch packte Anthony beim Bein, aber zuvor konnte der Trompeter noch einmal sein Instrument an die Lippen setzen und gleichsam seinen letzten tiefen Seufzer in das Horn hauchen.

Lang und heulend klang der Ton über den Fluss und durch die Wälder. Dann wurde der arme Anthony von dem Seeungeheuer in die Tiefe gezogen. Ein paar Monate soll man noch das Leuchten seiner roten Nase gesehen haben, dann hatte ihn der Teufel für seinen Vorwitz endgültig in die Hölle auf dem Meeresboden verbannt.

Da er nun aber nicht die Männer aus den Dörfern am Hudson mit seiner Trompete herbeirufen konnte, wurden die Holländer in Amerika geschlagen. Die Engländer gewannen Neu-Amsterdam ohne Blutvergießen, und bald flatterte von jenen Türmen, von denen Anthony der untergehenden Sonne sein Trompetensignal nachgeschickt hatte, die Fahne mit dem Kreuz des heiligen Georg.

Die Geschichte von Peter Rugg

Eine Geistergeschichte aus New England

Ich, Jonathan Dunwell, reiste im Jahre 1820 von New York nach Boston. Ich nahm das Paketboot bis Providence, und als ich dort ankam, erfuhr ich, dass alle Plätze in der Kutsche nach Boston schon besetzt waren. Da ich es eilig hatte und nicht warten wollte, nahm ich das Angebot des Kutschers an, neben ihn auf dem Bock mitzufahren. Als wir etwa zwölf Meilen zurückgelegt hatten, legten die Pferde plötzlich ihre Ohren flach an den Kopf und der Kutscher fragte:

»Haben Sie einen Regenmantel mit?«

»Nein«, antwortete ich, »warum auch?«

»Sie werden ihn bald brauchen«, sagte der Kutscher, »haben sie nicht gesehen, wie die Pferde die Ohren anlegten?«

»Freilich«, antwortete ich, »aber ...?« – Ich verstand die Anspielung nicht, denn während wir sprachen, war auch nicht ein einziges Wölkchen am Himmel zu sehen, und die Sonne schien.

Kurz darauf entdeckte ich in der Ferne einen schwarzen Punkt, der schnell näherkam.

»Da, sehen Sie«, sagte der Kutscher, »das ist er ... der Windmacher. Er schleppt immer eine Wolke schottischen Nebels hinter sich her. Ich kenne das schon, bin ihm oft begegnet, und noch jedes Mal bin ich bis auf die Knochen nass geworden.«

In eben diesem Augenblick kam uns ein Wagen entgegen, der von einem schwarzen Pferd gezogen wurde. Auf dem Wagen saßen in einem breiten alten Stuhl ein Mann und ein Kind.

Offenbar hatte der Mann es sehr eilig, denn er trieb das Pferd mit der Peitsche an, und bald war das Fahrzeug hinter uns am Horizont verschwunden. Da aber hoben die Pferde wieder ihre Ohren und liefen ruhig und sicher.

»Wer ist dieser Mann?«, fragte ich den Kutscher, »er fährt ja, als ob der Teufel hinter ihm her sei.«.

»Niemand kennt ihn«, sagte der Kutscher, »aber ich habe ihn und das Kind oft gesehen. Wahrhaftig, mehr als hundertmal bin ich ihm schon begegnet, und immer hat er mich nach dem Weg nach Boston gefragt, selbst wenn er offensichtlich gerade aus Richtung Boston kam. Schließlich ist es mir zu dumm geworden. Ich spreche nicht mehr mit ihm. Deswegen hat er mich auch so sonderbar angeschaut.«

»Hält er denn nirgends an?«

»Immer nur, um nach dem Weg nach Boston zu fragen. Und es mag sein, wo es will, immer wird er hinzufügen, er habe es sehr eilig, denn er müsse noch vor Einbruch der Nacht in Boston sein.«

Die Kutsche fuhr nun den steilen Weg nach Walpole hinauf, und man konnte weit über das Land hinsehen. Immer noch war das Wetter schön, aber der Kutscher meinte:

»Schauen Sie einmal dort hinüber. Ja, in die Richtung, aus der er gekommen ist. Der Windmacher zieht die Stürme hinter sich her. Sie kommen ihm nie entgegen.«

Auf der Höhe angelangt, deutete der Kutscher nach Osten.

»Sehen Sie da die schwarze Wolke. Da braut sich der Sturm zusammen. Vielleicht kommen wir noch bis zu Polleys Rasthaus, ehe es Regen gibt.«

Die schwarze Wolke kam schnell näher, und als sie über uns stand, wurde sie größer und größer, und bald zuckten auch Blitze aus der Wolke hervor. Der Kutscher erklärte mir, wenn man genau hinsehen würde, könne man in jedem Blitz ganz deutlich den Mann auf dem Wagen mit dem schwarzen Pferd erkennen, aber ich hielt das für ein Hirngespinst. Den Blitzen folgten die ersten Regentropfen, und bis wir in Polleys Rasthaus waren, goss es in Strömen. Doch bald war das Gewitter vorüber, und die Regenwolken zogen in Richtung auf Providence ab;

Einige Minuten später fuhr ein gut gekleideter Mann in einem offenen Zweisitzer beim Rasthaus vor, und die anderen Passagiere der Kutsche fragten ihn sogleich, ob er auch dem Mann auf dem Wagen begegnet sei. Er war dem unheimlichen Gefährt begegnet, und der Mann mit dem Kind hatte ihn nach dem Weg nach Boston gefragt.

»Im Augenblick, als er wieder anfuhr«; erklärte der Mann in der Chaise, »war es, als sei sein Wagen gerade von einem Blitzschlag getroffen worden. Ich wollte ihm zu Hilfe eilen, aber sein Pferd machte nur einen gewaltigen Satz und preschte dann mit noch größerer Geschwindigkeit los.«

Während man sich noch unterhielt, kam ein Händler dazu, der mit einem Wagen voll Zinngeschirr umherreiste. Auch ihn fragten die Reisenden, ob er den Mann mit dem Kind und dem schwarzen Pferd getroffen habe.

»Ja«, sagte der Händler, in den letzten vierzehn Tagen sei er ihm in vier verschiedenen Staaten begegnet. Jedes Mal habe er sich nach dem Weg nach Boston erkundigt und immer sei dann ein Gewitterregen gekommen, der seine Waren fast vom Karren gespült habe. Das Sonderbarste aber sei, dass, lange ehe er den Mann mit dem Wagen getroffen habe, sein Pferd sich nicht mehr von der Stelle gerührt habe und zitternd mit angelegten Ohren mitten auf der Straße stehen geblieben sei. »Alles in allem«, sagte der Händler, »habe ich nicht die mindeste Lust, diesem Burschen noch einmal zu begegnen. Er und sein Gespann sind mir nicht recht geheuer.«

Das war alles, was ich über den Mann mit dem schwarzen Pferd in Erfahrung bringen konnte.

Drei Jahre später aber hielt ich mich in Hartford auf und wohnte im Bennet-Hotel. Da hörte ich einen Mann neben mir sagen:

»Da geht Peter Rugg mit seinem Kind. Der Arme ist ganz durchnässt und weiter fort von Boston als je zuvor.«

»Peter Rugg!«, sagte ich, »wer ist Peter Rugg?«

»Ja«, sagte der Mann neben mir, »wenn man das so genau wüsste. Er ist ein berühmter Reisender. Die Wirte aber sehen ihn nicht allzu gern, denn er hält nie an, um zu essen oder zu trinken. Ich frage mich, warum ihn die Regierung nicht als Postreiter beschäftigt.«

»Ha«, sagte ein anderer Mann, der dabeistand, »das hört sich gut an, aber wie lange würde wohl ein Brief nach Boston brauchen, wenn man ihn Peter Rugg mitgeben würde! Seit zwanzig Jahren ist er nach Boston unterwegs!«

»Aber«, so fragte ich wieder verwundert, »macht dieser Mann denn nirgends Rast? Spricht er nie mit jemandem? Ich bin ihm schon einmal vor drei Jahren in der Nähe von Providence begegnet und hörte schon damals allerlei seltsame Geschichten über ihn. Bitte mein Herr, sagen Sie mir, was sie von ihm wissen.«

»Sir«, antwortete der Mann, »wer über diesen Fall etwas weiß, der schweigt … aus Respekt. Ich kann Ihnen nur soviel sagen: Auf diesem Mann ruht ein Fluch des Himmels. Ich bedauere ihn.«

»Sie sprechen sehr verständnisvoll«, sagte ich, »aber wenn Sie ihn schon so lange kennen, so sagen Sie mir doch bitte wenigstens, ob sich sein Aussehen in all den Jahren verändert hat?«

»Nun ja. Er sieht verhungert aus, und sein Kind sieht fast älter aus als er selbst. Man könnte auch sagen, er sieht aus wie ein Stück Ewigkeit oder als ob es ihn sehr nach einem ruhigen Ort verlange, wo er sein müdes Haupt zur ruhe betten kann.«

»Und wie sieht sein Pferd aus?«

»Es ist besser in Schuss. Es wirkt lustiger und zeigt mehr Feuer und Lebhaftigkeit als vor zwanzig Jahren. Das letzte Mal, als ich mit Rugg sprach, fragte er mich, wie weit es nach Boston sei. Ich antwortete ihm, es seien genau hundert Meilen. ›Ach‹, antwortete er mir, ›warum lügen Sie? Es ist grausam, einen Reisenden hinter das Licht zu führen. Bitte sagen Sie mir den nächsten Weg nach Boston!‹

Ich wiederholte, es seien hundert Meilen. ›Wie kann das sein‹, sagte er? Ich habe gestern Abend gefragt, und da waren es nur fünfzig Meilen. Ich bin die ganze Nacht gereist, und nun sollen es hundert sein?« – ›Ja‹, sagte ich, ›Sie sind in die falsche Richtung gereist. Sie müssen umkehren.‹ – ›Ach‹, sagte er, ›immer umkehren. Boston fährt um wie der Wind. Mal liegt es hier und mal dort auf dem Kompass. Einer sagt mir, es liege im Osten, ein anderer sagt mir, es liege im Westen, und selbst die Wegweiser sind alle falsch.‹ – ›Aber wollen sie nicht rasten‹, fragte ich ihn, ›Sie müssen doch müde sein, und durchnässt sind sie auch!‹ – ›Ja‹, sagte er, ›seitdem ich von zu Hause fort bin, war immer schlechtes Wetter.‹ – ›Dann warten Sie doch, und ruhen Sie sich aus‹ – ›Ich kann nicht. Ich muss noch vor Einbruch der Nacht daheim sein. Ich bin sicher, Sie irren sich, wenn Sie sagen, es sind noch hundert Meilen.‹ Dann gab er seinem Pferd die Zügel und war im Augenblick verschwunden.«

»Ist Peter Rugg sein richtiger Name oder hat er ihn nur angenommen?«, fragte ich.

»Ich glaube, es ist sein richtiger Name. Warum sollte er seinen wahren Namen verleugnen? Wenn Sie ihn das nächste Mal sehen, können Sie ihn ja fragen.«

Und nun geschah das Allerunheimlichste. Ich drehte mich um, und was sah ich? Über die Straße fuhr ein Wagen, gezogen von einem schwarzen Pferd, und er wäre wohl eilig weitergefahren, hätte ich nicht mich ihm in den Weg gestellt und gesagt:

»Sir, darf ich Sie ansprechen! Ich glaube, Ihr Name ist Peter Rugg. Wir sind uns schon mehrere Male begegnet, und gerade habe ich mich mit einem anderen Herren über Sie unterhalten … und nun kommen Sie plötzlich selbst daher.«

»Mein Name ist Peter Rugg«, antwortete der Mann auf seinem Wagen geistesabwesend, »ich habe mich verirrt. Ich bin müde und meine Kleider sind durchnässt. Würden Sie die Freundlichkeit haben, mir zu sagen, wie ich auf dem schnellsten weg nach Boston komme?«

»Wohnen Sie in Boston? In welcher Straße, bitte?«

»In der Middle Street«

»Wie lange sind Sie schon aus Boston fort?«

»Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Jedenfalls ist es lange her.«

»Aber wie kommt es, dass Sie und das Kind ganz nasse Kleider haben? Es hat hier den ganzen Tag keinen Tropfen geregnet!«

»Aber flussaufwärts regnet es stark. Jetzt muss ich weiter. Wenn ich mich noch länger aufhalten lasse, komme ich heute nicht mehr nach Boston. Was würden Sie mir raten … soll ich die alte Straße fahren oder die Chaussee?«

»Nun, über die alte Straße sind es 117 Meilen, auf der Chaussee aber nur 97.«

»Das stimmt nicht. Ich weiß genau, es sind nur 40 Meilen von Newburyport nach Boston.«

»Aber wir sind hier nicht in Newburyport, sondern in Hartford.«

»Lügen Sie nicht. Dies hier ist Newburyport, und der Fluss, dem ich gefolgt bin, ist der Merrimac.«

»Keineswegs. Wir sind in Hartford, und der Fluss hier ist der Connecticut.«

Er sah mich ungläubig an und sagte dann:

»Nun verändert man auch noch den Lauf der Flüsse. Die Städte stehen schon längst nicht mehr, wo sie einst gestanden haben. Aber sehen Sie doch, im Süden ziehen Wolken auf. Wir werden heute Nacht Regen bekommen. Ach, dieser furchtbare Eid.«

Es hielt ihn nicht länger. Er trieb das schwarze Pferd an, und im Hui war er davon.

Es wird verständlich erscheinen, dass mich nun das Geheimnis des Peter Rugg nicht mehr losließ. Bei meinem nächsten Besuch in Boston beschloss ich, weitere Erkundigungen einzuziehen. Mrs. Croft, eine alte Dame, die in der Middle Street wohnt, erzählte mir:

»Im letzten Sommer hielt gegen Abend vor der Tür der verstorbenen Mrs. Rugg ein Wagen, der von einem schwarzen Pferd gezogen wurde. Auf dem Bock saß ein Fremder, der ein Kind bei sich hatte. Der Fremde fragte mich nach Mrs. Rugg, und ich sagte ihm, diese Dame sei vor zwanzig Jahren gestorben. Der Fremde entgegnete, das sei nicht möglich. Ich solle ihn nicht täuschen und Mrs. Rugg herausrufen. Ich versicherte ihm noch einmal, dass Mrs. Rugg nun an die neunzehn Jahre tot sei und in diesem Haus niemand außer mir selbst lebe. Der Fremde schwieg eine Weile, sah sich um und meinte dann, es habe sich in der Straße manches verändert, aber dies sei das Haus, das er suche. Dann fragte er mich, ob ein gewisser John Foy von See zurückgekommen sei. Das sei ein Verwandter, der vielleicht sagen könne, was aus Mrs. Rugg geworden sei. Ich fragte den Fremden, wo denn dieser Mr. Foy wohne, und er nannte mir den Namen einer Straße, die es überhaupt nicht gibt. Wir redeten dann noch eine Weile und immer wieder nannte der Fremde Namen von Straßen und Plätzen, die ich nie zuvor gehört hatte. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, wurde er ganz verwirrt, dachte einen Augenblick nach und sagte dann, er müsse sich wohl getäuscht haben. Dies sei gar nicht die Stadt Boston. Er murmelte dann noch etwas wie ›wieder keine Ruhe heute Nacht‹ und fuhr davon.«

Das war alles, was Mrs. Croft wusste, aber sie verwies mich an einen älteren Mann, der Mr. James Feit hieß. Er wohnte nur ein paar Häuser entfernt und war dafür bekannt, sich an alle Ereignisse, die in den letzten fünfzig Jahren in der Nachbarschaft passiert waren, genau erinnern zu können.

Mr. Feit erzählte mir, er habe Rugg in seiner Jugend gekannt, ja, und sein Verschwinden damals habe einiges Aufsehen erregt, aber schließlich sei es auch wiederum nicht so ungewöhnlich, dass Männer einfach weglaufen. Entweder, weil sie mit sich selbst nicht zu Rande kommen, oder aber, weil sie mit irgendeinem anderen Menschen nicht länger zusammenleben wollen, manchmal auch, weil sie Schulden haben. Aber Rugg habe ja sein Kind mitgenommen, sein eigenes Pferd und einen breiten Stuhl, auch könne nicht die Rede davon sein, dass er etwa von seinen Gläubigern bedrängt worden sei.

»Ja«, sagte Mr. Feit, »das. ist schon recht sonderbar. Aber wissen Sie, zu meinen Zeiten passierten noch ganz andere Dinge, ohne dass man je in der Zeitung ein Wort darüber gelesen hätte.«

»Mein Herr«, sagte ich erregt, »Peter Rugg lebt. Ich habe ihn selbst mit Pferd, Stuhl, Kind und Wagen gesehen. Deshalb bitte ich Sie, mir alles zu erzählen,was Sie wissen.«

»Nun, mein Freund«, sagte James Feit, »dass Peter Rugg noch lebt, will ich nicht leugnen, aber dass Sie Peter Rugg, mit seinem Kind zusammen gesehen haben, halte ich für ausgeschlossen, wenn Sie dabei an ein kleines Kind denken. Denn: Jenny Rugg, lassen Sie mich nachdenken ... nun, sie wird damals etwa zehn Jahre alt gewesen sein. Wenn sie heute noch lebte, wäre sie sechzig. Peter Rugg aber wäre dann neunzig. Er war zehn Jahre jünger als ich.«

Mehr wusste nun auch der gute Mr. Feit nicht zu sagen. Ich verabschiedete mich und lief zum Malborough-Hotel zurück, wo ich Quartier bezogen hatte.

Wenn Peter Rugg seit dreißig Jahren reiste, so überlegte ich mir, warum sollte er nicht bis zum Ende aller Zeiten reisen. Wenn die gegenwärtig lebende Generation wenig von ihm wusste, so sagte ich mir weiter, so würde schon die nächste Generation nichts mehr über ihn wissen. Was würde dann aus dem armen Peter und seinem Kind werden?

Am Abend erzählte ich im Freundeskreis mein Abenteuer in der Middle Street.

»Ha!«, sagte einer der Männer aus der Runde, »glauben Sie wirklich Peter Rugg gesehen zu haben? Ich habe meinen Großvater von diesem Mann erzählen hören.«

»Gut«, sagte ich, »dann lassen Sie uns die Geschichte, die Sie von Ihrem Großvater wissen, einmal hören, damit ich sie mit meinen eigenen Erlebnissen und Erkundigungen vergleichen kann.«

»Peter Rugg«, so begann er, »lebte, wenn man meinem Großvater glauben darf, in dieser Stadt in der Middle Street. Er war wohlhabend, hatte Frau und Kinder, und sein Lebenswandel war einwandfrei. Nur spielte ihm von Zeit zu Zeit sein aufbrausendes Temperament einen Streich. Dann fluchte er, schimpfte und hätte am liebsten Türen und Fenster zertrümmert. Ja man sagt sogar, dass ihm bei solchen Zornesausbrüchen die Haare zu Berge standen, so sehr konnte er sich erregen. Überkam ihn ein solcher Wutanfall, so hatte er vor nichts Respekt, er verhöhnte dann alles auf der Erde und im Himmel. Von dieser Eigenart abgesehen wär er ein guter und rechtschaffener Mann.

Es war spät im Herbst, als eines Tages Rugg mit seiner Tochter in einem Wagen über Land fuhr. Auf dem Rückweg wurde er von einem furchtbaren Sturm überrascht. Er hielt in West Cambridge an und suchte dort einen alten Freund, einen gewissen Mr. Cutter, auf, der ihn einlud, doch über Nacht da zu bleiben. Aber Rugg lehnte dieses Angebot ab. Mr. Cutter drängte ihn. Er sagte: ›Sehen Sie doch, wie es stürmt, es ist schon dunkel, Ihre Tochter wird sich fürchten, und das Unwetter wird immer schlimmer.‹ – ›Mag es noch schlimmer werden‹, sagte Rugg zornig, ›ich komme heim, trotz des Gewitters. Das wäre ja gelacht. Wollen doch sehen, ob mich das Wetter daran hindern kann. Entweder ich schaffe es auch bei diesem Gewitter, oder ich will nie mehr heimkommen.‹ Bei diesen Worten schlug er mit der Peitsche auf das Pferd ein und war im nächsten Augenblick in der Dunkelheit verschwunden. Aber er kam nicht zu Hause an, weder in dieser Nacht noch in der nächsten, noch wurde von ihm, als man ihn zu suchen begann, irgendeine Spur gefunden. Lange Zeit hörte seine Frau in stürmischen Nächten Peitschengeknall und das Rattern von Wagenrädern vor dem Fenster. Auch die Nachbarn hörten solche Geräusche, und so kam es dahin, dass sie nachts aufpassten und mit Laternen hinaus rannten. Und was sahen sie? Peter Rugg, neben sich das Kind, fuhr mit seinem Wagen in rasender Fahrt an seinem eigenen Haus vorbei und vergeblich versuchte er das Pferd vor dem Wagen zu zügeln! Am nächsten Tag zogen Freunde der Familie aus, um den verlorengegangenen Mann zu suchen. Sie fragten in allen Schänken und in allen Ställen der Stadt, fanden aber nirgends eine Spur. Mit der Zeit wurde Rugg mit seinem Kind, dem Stuhl und dem schwarzen Pferd vergessen. Erst als wieder Gerüchte aufkamen, man habe Rugg mit seinem Gefährt auf der Straße zwischen Suffield und Hartford gesehen, stellten seine Freunde weitere Nachforschungen an. Aber je mehr sie suchten, fragten und forschten, um so mehr verwirrte sich die ganze Geschichte. Einmal sollte Rugg in Connecticut gesehen worden sein, den nächsten Tag wieder in New Hampshire, wieder ein anderes Mal hatte in Rhode Island ein Mann mit einem Kind nach dem Weg nach Boston gefragt. Was aber die Angelegenheit endgültig in ein geheimnisvolles Licht tauchte, war der Vorfall bei Charlestown Bridge.

Der Zolleinnehmer berichtete, dass dort in sehr dunklen und stürmischen Nächten, in denen man die Hand vor den Augen nicht erkennen konnte, ein Gespann in rasender Fahrt, ohne anzuhalten, über die Brücke rollte. Das geschah so häufig, dass der Zolleinnehmer der Sache auf den Grund zu gehen beschloss. Er versteckte sich gegen Mitternacht hinter einem Pfeiler etwa in der Mitte der Brücke, und tatsächlich hörte er bald ein klapperndes Gefährt in großer Geschwindigkeit über die Brücke fahren. Als es heran war, sprang er aus seinem Versteck hervor und warf einen dreibeinigen Schemel nach dem Pferd, aber nichts geschah. Nur das Aufschlagen des Schemels auf das gegenüberliegende Brückengeländer war zu hören. Der Zolleinnehmer glaubt sicher sagen zu können, dass der Schemel durch den Körper des Pferdes hindurch geflogen ist. Ob Peter Rugg auf diesem Gefährt saß, vermochte der Zolleinnehmer nicht mit Sicherheit auszumachen, und immer, wenn ihn jemand fragte, winkte er bald ab und wollte nicht mehr davon reden. So aber bleibt Peter Rugg, sein Kind, sein Pferd und sein Wägen ein Geheimnis bis auf unsere Tage.«

Dies war es, was einer der Männer aus der Runde zu sagen wusste, und mehr habe auch ich über den geheimnisvollen Peter Rugg aus Boston nicht in Erfahrung bringen können.

Der Teufel und Tom Walker

Die folgende Geschichte erschien zuerst unter dem Titel »Tales of a Traveller«. Als Autorenname war bei dieser Publikation »Geoffrey Crayon, Gent« angegeben. 1849 jedoch taucht sie in den gesammelten Werken des ersten großen amerikanischen Dichters, Washington Irving, auf.

Wenige Meilen von Boston in Massachusetts liegt an der Küste des Ozeans eine fjordartige Meeresbucht, die sich viele Meilen landeinwärts hinzieht und schließlich in einem dichtbewaldeten Sumpf und Morast endet. An dem einen Ufer ist die Bucht mit schönen dunklen Bäumen bewachsen, das andere Ufer fällt steil ab, und auf den nackten Felsklippen stehen nur hier und da ein paar große alte Eichen. Unter einem dieser Bäume soll – so heißt es in alten Geschichten – der Pirat Captain Kid einen unermesslich großen Schatz versteckt haben.

Tatsächlich erscheint das Gelände als Schatzversteck sehr geeignet. Durch die Bucht konnte das Geld mit Booten von den Schiffen landeinwärts geschafft und bei Nacht heimlich an das schmale Sandufer am Fuße der Felsklippen gebracht werden. Die Erhebung ließ sich gut als Ausguck benutzen, und die Eichenbäume als markante Orientierungspunkte ermöglichten es, jederzeit den Ort wiederzufinden. Die alten Geschichten wissen auch zu berichten, dass der Teufel selbst seine Hand im Spiel hatte, als der Schatz versteckt wurde, und diesen dann in Verwahrung nahm, aber das ist, wie man weiß, bei großen Schätzen nichts Ungewöhnliches, zumal dann nicht, wenn sie ihr Besitzer auf unrechtmäßige Art erworben hat. Wie dem auch sei: Captain Kid kehrte nie zurück, um die Reichtümer, die er versteckt hatte, wiederzuholen. Er wurde in Boston gefangengenommen, nach England geschickt und dort als Seeräuber gehängt.

Um das Jahr 1727, als New England häufig von Erdbeben heimgesucht wurde und es manchem großen Sünder weich in den Knien wurde, lebte nahe diesem Ort ein hässlicher böser Mann mit Namen Tom Walker. Sein Weib war nicht viel besser als er selbst, und so rabenschwarz waren ihre Seelen, dass sie gar versuchten, sich gegenseitig zu betrügen. Was immer der Frau in die Hände fiel: Sie versteckte es. Gackerte eine Henne, schon war sie im Stall und suchte nach dem frisch gelegten Ei, um es an sich zu bringen. Ihr Mann war immer damit beschäftigt, ihre Verstecke aufzuspüren, und oft gab es über das, was doch ihr gemeinsames Eigentum hätte sein sollen, wilden Streit zwischen den beiden. Sie lebten in einem heruntergekommenen Haus, das einsam stand und aussah, als sei es von der Schwindsucht befallen. Die Bäume im Garten waren verkümmert, nie stieg Rauch aus dem Schornstein, nie wagte es ein des Weges ziehender Reisender, vor dieser Tür haltzumachen.

Das Gehöft und seine Bewohner hatten einen schlechten Ruf. Toms Weib war groß und dürr, von wildem Temperament. Sie sprach laut und hatte lange Arme. Oft konnte man ihre schrille Stimme weithin hören, wenn sie mit ihrem Mann stritt, dessen Gesicht deutliche Spuren von Tätlichkeiten zeigte. Eines Tages kam Tom Walker von einem Besuch bei einem weit entfernt wohnenden Bekannten zurück. Da er den Heimweg abkürzen wollte, hielt er sich nicht auf dem Pfad, sondern lief quer durch den Sumpf. Und wie es oft mit den Abkürzungen geht, es stellte sich bald heraus, dass er hier langsamer vorwärts kam als auf dem ausgetretenen Weg. Das Sumpfland war bewaldet mit düster ausschauenden Kiefern und Ulmen, von denen manche bis zu neunzig Fuß hoch waren. Ihr dichtes Blattwerk ließ kaum einen Schimmer des Tageslichts bis zum Boden dringen, und in ihren Zweigen nisteten Eulen. Oft stolperte Tom in Sumpflöcher, die mit Weiden und Moosen überwuchert waren. Dann musste er sich mühsam aus knöcheltiefem Schlamm hervorarbeiten. Es gab auch schwarze Sumpftümpel mit stehendem brackigem Wasser, in dem Kaulquappen, Ochsenfrösche und Wasserschlangen lebten. Hier und da dösten halbverfaulte Baumstümpfe wie schlafende Krokodile aus dem Zwielicht hervor.

Tom bahnte sich vorsichtig seinen Weg durch den Sumpfwald. Er sprang von Wurzelstock zu Wurzelstock oder balancierte wie eine Katze über umgestürzte Bäume. Ab und zu schrak er von dem grell-höhnischen Ruf der wilden Enten zusammen, die er von einem der fauligen Tümpel aufschreckte. Schließlich gelangte er auf ein Stück Land mit festem Untergrund, das wie eine Halbinsel in die Sümpfe hineinragte. Hier hatten in den Kämpfen mit den ersten Siedlern die Indianer ihr Lager gehabt und eine Art Fort errichtet, in dem sie bei Kriegszügen ihre Frauen und Kinder zurückließen. Von der alten Indianerfestung war nichts geblieben als ein paar Grundmauern, die im Laufe der Zeit in den Boden eingesunken und von Büschen überwuchert worden waren.

Schon spät, bei Abenddämmerung, kam Tom Walker an das alte Fort und beschloss, dort einen Augenblick auszuruhen. Jeder andere Mensch hätte wohl diesen düsteren Ort, über den unheimliche Geschichten umgingen, gemieden. Tom Walker aber war nicht der Mann, sich vor solchem Altweibergeschwätz zu fürchten. Er setzte sich auf einen umgestürzten Stamm, hörte auf den Schrei einer Baumkröte und lehnte sich vorn über auf seinen Spazierstock.

Da war es ihm, als stoße die Stockspitze gegen etwas Hartes. Er stocherte mit dem Stock in der Erde herum, und siehe da, ein gespaltener Schädel, in dem noch ein Tomahawk steckte, kam zum Vorschein.

»Ha«, sagte Tom Walker und stieß mit der Fußspitze an den Schädel, um so die Erde, die daran hing, abzuklopfen. – »Lass den Schädel in Ruhe«, sagte eine tiefe Stimme. Tom blickte auf, und da saß auf einem Baumstamm, ihm gegenüber, ein großer schwarzer Mann.

Tom wunderte sich, denn er hatte zuvor nicht das leiseste Geräusch gehört. Sein Erstaunen wuchs, als er bemerkte, dass der Mann, der weder ein Indianer noch ein Schwarzer sein konnte, von einem seltsam glühenden Licht umgeben war. Sein Gesicht war rußverschmiert. Er hatte langes schwarzes Haar, das nach allen Seiten hin von seinem Kopf abstand, und trug eine Axt über der Schulter. Eine Weile sah er Tom. mit rotglühenden Augen schweigend an. Dann sagte er:

»Was stocherst du hier auf meinem Grund herum, he!«

»Dein Grund«, antwortete Tom höhnisch, »nicht mehr dein Grund und Boden als meiner. Das Land gehört dem Diakon Peabody.« – »Diakon Peabody soll verdammt sein«, sagte der Fremde, »und eines Tages wird er zur Hölle fahren, wenn er sich nicht bald mehr um seine eigenen Sünden kümmert. Schau einmal dorthin, da kannst du sehen, wie es mit diesem Peabody steht.«

In der Richtung, in die der Fremde deutete, sah Tom einen großen kräftigen Baum, der an den Wurzeln schon so verfault war, dass ihn der nächste kräftige Wind fällen musste. Auf der Borke des Baumes aber stand zu lesen: Diakon Peabody, ein bedeutender Mann, der seinen Reichtum damit erwarb, dass er die Indianer betrog.

Und als sich Tom nun weiter umsah, entdeckte er, dass viele der großen Bäume, die hier standen, den Namen eines angesehenen Mannes trugen. Alle waren sie mehr oder minder krank oder angefault, und jener Stamm, auf dem Tom selbst saß, musste eben gerade gefällt worden sein. Auch er trug einen Namen. Crowningshield stand darauf. Und Tom erinnerte sich, dass so ein mächtiger und reicher Mann hieß, der gern mit seinem Reichtum prahlte, den er, wie man sich zuflüsterte, als Pirat erworben hatte.

»Dieser Stamm hier wird gleich verbrannt«, sagte der schwarze Mann in triumphierendem Ton, »du siehst, an Feuerholz für den Winter habe ich keinen Mangel.«

»Aber was für ein Recht hast du, hier auf Diakon Peabodys Grund und Boden Holz zu fällen?«, fragte Tom.

»Ich habe ein Vorzugsrecht«, antwortete der andere, »dieser Wald war mein Eigentum, lange bevor es je weiße Männer in dieser Gegend gab.«

»Ich bitte dich, sage mir dann, wer du bist«, fragte Tom.

»Ach, weißt du, ich habe verschiedene Namen. In manchen Gegenden bin ich ein wilder Jäger, in anderen ein Bergmann. Hier nennt man mich meist den schwarzen Waldgänger. Ich bin der, dem bei den Indianern dieser Ort geweiht war und dem zu Ehren sie ab und zu hier einen weißen Mann am Marterpfahl verbrannten. Seitdem die roten Männer von euch weißen Wilden ausgerottet worden sind, mache ich mir oft ein Vergnügen daraus, die Progrome gegen Quäker und Wiedertäufer anzuführen. Ich bin der Schutzherr der Sklavenhändler und der Großmeister der Hexen von Salem.«

»Woraus, wenn ich mich nicht gewaltig täusche, doch wohl folgert, dass man dich gemeinhin den Teufel heißt«, sagte Tom.

»Du hast recht. Ich stehe zu deinen Diensten«, antwortete der schwarze Mann.

So soll das Gespräch zwischen den beiden begonnen haben. Man könnte nun meinen, einem Menschen, der an einem solch wilden und einsamen Ort dem Teufel begegne, müsse vor Schreck das Blut in den Adern geronnen sein. Aber Tom war ein hartgesottener Bursche und zu lange lebte er schon mit einem zänkischen Weib zusammen, um sich noch vor dem Teufel zu fürchten.

Man erzählt, dass die beiden nach dieser Vorstellung noch ein langes und ernstes Gespräch miteinander führten, ehe Tom sich auf den Heimweg machte. Der schwarze Mann soll ihm dabei von den Schätzen des Captain Kid erzählt haben. Er gab zu verstehen, dass dessen Reichtümer sich in seiner Verwahrung befänden und nur durch ihn einem Menschen zugänglich gemacht werden könnten. Schließlich bot er an, all das Geld und Gold an einen Ort zu schaffen, wo es immer für Tom zur Hand sei. Natürlich stellte er auch Bedingungen. Doch wie sie lauteten, wurde nie bekannt, da sich Tom Walker über diesen Punkt des Gespräches immer ausschwieg. Doch müssen sie sehr hart gewesen sein, denn Walker, der gewöhnlich sehr hinter dem Geld her war, bat sich Bedenkzeit aus. Auch hatte er seine Zweifel: »Was für einen Beweis«, so fragte er, »gibt es dafür, dass du die Wahrheit sprichst?« – »Ich will dir ein Zeichen geben«, sagte der schwarze Mann und legte seinen Finger auf Toms Stirn. Dann wandte er sich rasch um und war im nächsten Augenblick im Gebüsch verschwunden. Als Tom zu Hause ankam, stellte er fest, dass das schwarze Zeichen auf seiner Stirn mit nichts abzuwaschen war. Es schien in die Haut hineingebrannt zu sein.

Das Erste aber, was ihm seine Frau erzählte, war, dass Absalom Crowningshield, der reiche Seeräuber, plötzlich gestorben sei. »Mag der Freibeuter in der Hölle schmoren«, dachte Tom bei sich, »ich habe jetzt wenigstens die Gewissheit, dass ich nicht nur geträumt habe. Es gibt den schwarzen Mann. Und auch mit dem Schatz mag es dann wohl seine Richtigkeit haben.«

Gewöhnlich hätte Tom ein Geheimnis wie das Wissen um einen verborgenen Schatz wohl für sich behalten, aber unter diesen besonderen Umständen fand er es doch besser, sein Weib ins Vertrauen zu ziehen. Das hatte aber nur zur Folge, dass ihre Habgier noch wuchs. Sie drängte ihren Mann, rasch das Angebot des Teufels anzunehmen und den Schatz an sich zu bringen.

Nun war Tom eigentlich gar nicht abgeneigt, für Geld seine Seele dem Teufel zu verkaufen. Als ihm aber seine Frau dazu riet, widersprach er, ganz einfach, weil der jahrelange Streit mit seinem Weib ihn dahin gebracht hatte, immer gerade das nicht zu tun, was sie von ihm verlangte. Natürlich schalt sie ihn nur wieder, aber das bewirkte nur, dass er noch eigensinniger auf seinem Willen beharrte.

Endlich entschloss sich das Weib, selbst mit dem Teufel ins Geschäft zu kommen. Sollte ihr der Schatz zufallen, so würde ihr Mann nichts davon erfahren. Auch sie kannte keine Furcht, und so ging sie am Abend eines Sommertages zu den Ruinen des alten Indianerforts. Viele Stunden blieb sie fort. Als sie zurückkam, war sie verschlossen und gab nur ausweichende Antworten. »Ja«, sagte sie, dem schwarzen Mann sei sie tatsächlich begegnet, doch hätten sie nicht handelseinig werden können. Sie müsse wohl noch einmal mit ihm reden, doch warum dieses zweite Gespräch nötig sei, wollte sie nicht sagen.

Am nächsten Abend lief sie wieder in die Sümpfe und trug in ihrer Schürze etwas Schweres mit. Tom.wartete und wartete. Sie kam nicht.zurück. Es wurde Mitternacht, es wurde Morgen und schließlich Mittag, und immer noch wartete er vergebens.

Mit der Zeit wurde Tom unruhig und fürchtete, es könne ihr etwas zugestoßen sein. Inzwischen hatte er auch herausgefunden, dass sie in der Schürze wohl die silberne Teekanne, die Löffel und überhaupt alles, was es im Haus an Wertgegenständen gab, mitgenommen haben musste. Noch ein Tag und noch eine Nacht vergingen. Die Frau kam nicht zurück. Mit anderen Worten, und um die lange Geschichte kurz zu machen, Tom Walkers Weib blieb verschwunden, und nie wieder hörte man etwas von ihr. Natürlich nahm Tom das Verschwinden seines Weibes nicht untätig hin. Er suchte den Sumpfwald nach ihr ab, aber er fand nichts als ihre Schürze, die an einer Zypresse hing. Als er aber nach dem Kleidungsstück greifen wollte, schwebte es wie ein Vogel ohne Körper davon.

Mit der Zeit fand sich Tom Walker mit dem Verlust seiner Frau und der Wertsachen ab. Ja er begann langsam so etwas wie Dankbarkeit für den schwarzen Mann aus dem Wald zu empfinden, der ihn von seiner zänkischen Alten erlöst hatte. Das; gab ihm schließlich den Wunsch ein, den Teufel doch wieder einmal zu treffen, aber was immer er auch tat, der schwarze Mann ließ sich nicht mehr sehen. Denn man muss wissen, auch der Teufel macht sich gern rar. Es ist nicht so leicht, ihn zu beschwören, und er weiß sehr genau, wann er seine Karten ausspielen muss, um ein Spiel zu gewinnen.

Endlich, als Tom schon jede Hoffnung aufgegeben hatte, den Schatz doch noch zu gewinnen, traf er den schwarzen Mann, der die Kleidung eines Holzfällers trug und ein Lied pfiff, auf einer. Waldlichtung. Er schien sich wenig um Tom zu scheren und wollte pfeifend weitergehen, und erst als Walker lange vergeblich auf ihn eingeredet hatte, ließ er sich dazu herab, stehen zu bleiben, um noch einmal über den Seeräuberschatz zu verhandeln. Über die eine Bedingung braucht hier kein Wort verloren zu werden, denn sie ist aus allen Verträgen, die der Teufel je einem menschlichen Wesen vorgeschlagen hat, nur zu wohl bekannt. Doch in diesem Fall bestand der Böse noch auf einer zweiten Klausel. Er forderte von Tom Walker, dass alles Geld und Gold wiederum in einem teuflischen Unternehmen angelegt werden müsse. Mit anderen Worten, er schlug Tom Walker vor, Sklavenhändler zu werden. Das lehnte Tom ab. Er war ein böser Mensch, ohne Zweifel, das war er. Aber selbst der Teufel konnte ihn nicht dazu verleiten, sich am Sklavenhandel zu beteiligen.

Als der Teufel merkte, dass Tom in diesem Punkt auf keinen Fall mit sich reden ließ, machte er einen anderen Vorschlag. Er verlangte, Tom solle seinen neu gewonnenen Reichtum im Geldleihgeschäft anlegen.

Hiergegen hatte Tom nichts einzuwenden, denn es war ein Geschäftszweig, in dem er sich schon immer zu arbeiten gewünscht hatte.

»Du wirst also nächsten Monat in Boston eine Geldleihe eröffnen«, sagte der schwarze Mann.

»Schon morgen, wenn du willst«, sagte Tom Walker.

»Du wirst das Geld mit zwei Prozent im Monat ausleihen.«

»Ich schlage vor, ich nehme vier Prozent.«

»Du wirst viele Kaufleute in den Bankrott treiben!«

»Ich werde sie dem Teufel in die Hölle schicken«, schrie Tom Walker eifrig.

»Du wirst mein Wucherer werden«, sagte der Schwarze freudig, »wann soll ich dir den Schatz geben?«

»Noch heute Nacht.«

»Abgemacht«, sagte der Teufel.

»Abgemacht«, sagte Tom Walker. Sie schüttelten sich die Hände und besiegelten den Vertrag. Schon ein paar Tage später saß Tom Walker hinter dem Schalter einer Geldverleihe in Boston. Sein Ruf verbreitete sich schnell. Er konnte immer Geld beschaffen. Und man wird sich erinnern, dass damals zur Amtszeit von Gouverneur Belcher das Bargeld knapp war. Es war die Zeit der Kredite, die nur auf dem Papier standen. Das Land war überschwemmt mit Schuldverschreibungen der Regierung. Die berühmte Bodenbank war soeben gegründet worden. Jedermann spekulierte. Die Leute verloren den Kopf über den gewagtesten Plänen mit neuen Siedlungen in der Wildnis. Überall wiesen Bodenspekulanten Landkarten vor, auf denen sagenhafte Bodenschätze verzeichnet standen.

Zu dieser Zeit und unter diesen Umständen wird es verständlich erscheinen, dass Tom Walkers Geschäft blühte. Die Kunden rannten ihm die Türen ein. Arme kamen, die Abenteuerlustigen kamen. Die hochspielenden Glücksritter, die Bodenspekulanten und die ruinierten Geschäftsleute blieben nicht aus. Sie alle liefen zu Tom Walker. Und scheinbar war er für alle der gute Helfer in der Not. Jedoch nur, um sie am Ende desto erbarmungsloser und grausamer auszubeuten oder sie ganz und gar zu vernichten.

Auf diese Art brachte er es zu großem Reichtum. Er baute sich ein großes Haus, schaffte sich schöne Karossen an und trieb großen Aufwand mit seiner Kleidung.

Als Tom alt und grau wurde; kamen ihm ganz andere Gedanken. Alles, was diese Welt zu bieten hatte, besaß er, aber wie würde er in jener anderen Welt einmal dastehen? Mit Bedauern dachte er an den Vertrag, den er einst im Sumpfwald mit dem schwarzen Mann geschlossen hatte, und er sann darauf, den Teufel um seinen Lohn zu betrügen. Plötzlich wurde er ein eifriger Kirchgänger. Er betete laut und viel, ja er setzte sich sogar dafür ein, dass Quäker und Wiedertäufer nicht verfolgt werden sollten. Trotz alledem konnte er die Angst nicht loswerden, dass der Böse doch eines Tages unbarmherzig von ihm die Schulden eintreiben werde, die auf jenem alten Vertrag verzeichnet standen. Der Teufel, so dachte er sich, solle ihn nicht unvorbereitet überraschen, und deshalb lag auf dem Tresen seiner Geldausleihe stets eine Foliobibel, in der er las, wenn er gerade einmal keinen Kunden bediente.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)