6,99 €

Mehr erfahren.

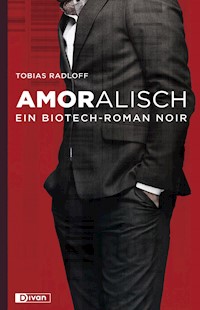

- Herausgeber: Parlez Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Philip Strasser, Privatdetektiv, ist am Ende. Früher hatte er einen guten Ruf, doch seit er sich vor Jahren hat bestechen lassen, bleibt seine Ein-Mann-Detektei verwaist. Um sich über Wasser zu halten, schnüffelt er im Auftrag des Pharmaunternehmers Mortensen dessen eigenen Mitarbeitern in der Firma Protagen hinterher. Ein unangenehmer Job. Eines Tages bittet ihn Nina Berger, Sekretärin eines Chefs der Protagen-Forschungsabteilung, um seine Hilfe: Ihr Vorgesetzter stalke sie, sie wisse nicht mehr ein noch aus. Strasser lehnt den Auftrag ab; er kann nicht für Protagen und gleichzeitig gegen einen von dessen führenden Mitarbeitern tätig sein. Wenige Tage später ist Nina Berger verschwunden. Philip Strasser bringt in Erfahrung, dass ihr Chef Einbecker heißt, und dieser Einbecker ist für ihn kein Unbekannter. Er ist dem Mann schon einmal begegnet, vor Jahren. Damals ging es um Pharmatests, bei denen mehrere Probanden zu Tode kamen. Einbecker in der Forschungsabteilung bei Protagen? Strasser hat eine Ahnung, dass mehr hinter dem Verschwinden der Sekretärin stecken könnte, und beginnt, verdeckt zu ermitteln. Nina Berger ist tot, sie hat sich mit Tabletten das Leben genommen. Das denken alle: die Polizei, die Kollegen bei Protagen. Strasser gibt sich mit der Selbstmord-Theorie nicht zufrieden und sieht sich weiter im Umfeld der Toten um. Aber wie beschattet man erfolgreich einen Wissenschaftler aus der Führungsriege der Firma, für die man immer noch arbeitet? Wie bringt man einen Dealer zum Reden und setzt sich gegen dessen Bodyguards zur Wehr? Die Ermittlungen führen ihn vom Sumpf der Drogenszene bis in die Chefetagen der Biotech-Branche, und jede Erkenntnis wirft neue Fragen auf. Vor allem eine Frage: Was hat es mit Protagens neu entwickelten Wirkstoff Amortisol wirklich auf sich?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Für Angelika und ihre Liebe zum Lesen, der ich meine Liebe zum Schreiben verdanke.

Ich bin in meinem Leben schon mit einigen Namen angeredet worden: Liebster, Papa, junger Mann. Gerne auch nur mit Strasser. In letzter Zeit hieß es dagegen meistens „Sie schon wieder" oder einfach „Arschloch".

Das war nicht meine Schuld.

Ich war immer noch der gleiche Typ wie früher. Etwas älter und vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber im Großen und Ganzen derselbe wie vor zwei Jahren, als die Klienten bei mir Schlange standen und ich mir aussuchen konnte, welche Fälle ich übernahm und welche nicht. Der Mann, der auf seiner Steuererklärung „verheiratet" angekreuzt hatte, und ich teilten uns den Perso.

Der einzige Unterschied war, dass mich neuerdings alle für einen korrupten Wichser hielten.

Dabei ging es in Wahrheit um etwas ganz anderes. Ich gehöre zu denen, die sich leicht ausnutzen lassen. Ich habe mir das nicht ausgesucht, ich bin einfach so. Wenn nun jemand wie ich auf den Trichter kommt, auch einmal Nein zu sagen, dann ist der Rest der Welt schnell verschnupft. Ich kann das sogar nachvollziehen: Wie viel praktischer muss es gewesen sein, als man mich noch um jeden Gefallen bitten konnte?

Ich gebe offen zu, dass ich nicht besonders gut darin bin, Nein zu sagen. Hin und wieder stelle ich mich dermaßen ungeschickt an, dass ich mich nachher über die Schimpfworte kaum beschweren kann. Nehmen wir zum Beispiel Nina Berger. Als sie mich an jenem Tag ansprach, war ich in Gedanken und in Eile, aber war ich deswegen absichtlich gemein zu ihr? Natürlich nicht. Hätte ich das Gespräch anders führen können? Keine Frage. Es war einfach Pech, dass wir uns nicht einig wurden. Keiner konnte ahnen, was passieren würde. Man kann niemandem einen Vorwurf machen, auch mir nicht.

Auch mir nicht.

Ich wüsste wirklich gerne, ob das stimmt.

Als sie an meinen Tisch trat und sagte, sie brauche meine Hilfe, war ich so in Gedanken vertieft, dass ich mich vor Schreck verschluckte. Ich hustete und fürchtete einen Augenblick lang, dass mir der Kaffee zu den Nasenlöchern wieder rauskäme. Das fehlte mir gerade noch, mich direkt vor meinem Termin in der Chefetage lächerlich zu machen.

„Helfen?", krächzte ich und japste nach Luft. „Ich?"

Sie nickte. „Sie sind doch Philip Strasser? Der Privatdetektiv?" Fast hätte ich Ja gesagt. Alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen.

Langsam bekam ich wieder Luft. Ich musterte die Frau. Sie war Ende zwanzig, trug einen kurzen Rock zu Cowboystiefeln und hatte eine Tennislehrerbräune, die ihr gut stand. Als mein Blick über ihre Beine glitt, fragte ich mich unwillkürlich, ob sie gut im Bett war.

„Kennen wir uns?", fragte ich nach einem letzten Räuspern.

„Nicht persönlich. Aber ich habe Sie neulich schon hier bei Protagen gesehen und Ihr Gesicht kam mir bekannt vor. Sie werden sich nicht an mich erinnern, aber Sie haben einmal eine Freundin von mir vertreten. Ich hatte sie begleitet, als moralischer Rückhalt, wenn Sie so wollen. Lisa Zastrow? Ex-Mann mit vorgetäuschter Arbeitsunfähigkeit? Nein?"

„Tut mir leid." Das konnte ja heiter werden.

Ich knibbelte an meinem Kaffeebecher herum. Meine Füße lagen immer noch auf dem freien Stuhl; ich war so damit beschäftigt gewesen, nicht zu ersticken, dass ich nicht daran gedacht hatte, sie herunterzunehmen. Ihr Blick folgte meinem, und sofort war mir die Sache noch peinlicher.

„Sind Sie sicher, dass Sie an den Richtigen geraten sind, Frau …?"

„Nina Berger", sagte sie in einem Tonfall, der mich ahnen ließ, dass sie ihren Namen bereits genannt hatte. „Darf ich mich setzen?"

Viel lieber hätte ich in Ruhe meinen Kaffee getrunken. Wenn wir alleine in der Coffee Lounge gewesen wären, hätte ich es vielleicht sogar fertiggebracht, sie abzuwimmeln. Aber zwei oder drei weitere Tische waren besetzt, und ich meinte, die Blicke der Laboranten und Programmierer wie Prickeln auf der Haut zu spüren. In Wahrheit achtete vermutlich kein Schwein auf Berger und mich, aber in meinem Inneren breitete sich trotzdem jene Unruhe aus, die immer dann aufkommt, wenn andere mich für einen schlechten Menschen halten könnten. Ich wehrte mich nach Kräften, doch die traurige Wahrheit lautet: Ich bin zu weich, um gemein zu sein. Nach ein paar Sekunden nahm ich die Füße herunter und wischte mit der Hand über die frei gewordene Sitzfläche. Gestatten, Philip Strasser, der Mann, der niemals eine Bank überfallen wird, weil er es nicht übers Herz bringt, dem Kassierer über den Mund zu fahren.

„Bitte, nehmen Sie Platz. Ich bin allerdings gleich verabredet."

„Es dauert nicht lange. Ich hätte es Ihnen gern erspart, Sie so zu überfallen, aber Sie haben nie auf die Nachrichten reagiert, die ich Ihnen auf die Mailbox gesprochen habe."

Weil ich meine Mailbox seit Monaten nicht mehr abgehört hatte. „Weil ich nicht mehr als Privatdetektiv arbeite."

Nina Berger stutzte. „Laut Ihrer Webseite sind Sie noch im Geschäft."

Sie hatte mich also per Google gestalkt. „Veraltet", sagte ich und zuckte die Achseln.

„Und was machen Sie dann hier bei Protagen?"

„Was war es noch, das Sie von mir wollten?"

Sie machte eine entschuldigende Geste. „Ich möchte, dass Sie für mich arbeiten. Es gibt da jemanden, der mich … Also, ein Verehrer, wenn Sie so wollen, aber er ist so hartnäckig, dass …" Ihre Worte verloren sich. Sie knetete unbewusst die Hände in ihrem Schoß.

„Das klingt nach einem Stalker", versuchte ich ihre Situation zu umreißen. „In dem Fall kann ich Ihnen tatsächlich helfen: Gehen Sie zur Polizei."

Sie warf allen Ernstes einen Blick in die Runde, bevor sie ein Stück näher rückte und mit gedämpfter Stimme sagte: „So einfach ist das nicht. Er ist mein Chef."

Warum glauben so viele Menschen, dass ein Straftatbestand davon abhängt, ob der andere in derselben Firma arbeitet?

Aber ich hatte nicht erst seit gestern mit Klienten zu tun, die allerlei seltsamen Vorstellungen von Recht und Unrecht anhingen, und so behielt ich mein Pokerface. „Aha."

„Die Sache ist die, dass ich ihm im Grunde gar nichts vorwerfen kann. Er ist höflich, bringt mir Tee an den Schreibtisch, möchte mich zum Essen ausführen … Stalking kann man das nicht nennen. Er ist vielleicht zu hartnäckig, aber mehr auch nicht."

„Haben Sie ihm gesagt, dass Sie nicht interessiert sind?"

„Ja. Nein. Ich dachte, er kommt irgendwann von selber drauf. Ganz schön dämlich, wie?" Sie lachte nervös und ich schmunzelte pflichtbewusst.

„Sagen Sie es ihm. Werden Sie deutlich."

Ihre Antwort war so leise, dass ich sie kaum verstand. „Ich kann nicht gut lügen."

Vor ein paar Jahren hatte ich einmal einen Studenten in meiner Detektei, sprich: in meinem Arbeitszimmer in der alten Wohnung. Er wollte mich beauftragen, den neuen Freund seiner kleinen Schwester zu durchleuchten. Auf die Frage nach dem Grund sagte er, der Kerl sei einfach nichts für sie. Ich fragte ihn, was er denn glaubte, auf was ich stoßen würde. Darauf druckste er eine ganze Weile herum und rückte erst mit einer Antwort heraus, als ich Anstalten machte, ihn hinauszukomplimentieren. Dann laberte er rum von wegen Drogengeschäften, die man dem Typ schon von Weitem ansehen könne.

Schön und gut, sagte ich, aber was war mit konkreten Anhaltspunkten?

Nein, die habe er leider nicht. Aber wenn ich nur lange genug suchte, würde ich schon irgendetwas finden.

Irgendetwas?

Genau, bekräftigte er. Irgendwas, mit dem er seine Schwester davon überzeugen konnte, dass ihr Romeo einen miesen Charakter hatte.

Versteht sich von selbst, dass ich den Penner achtkantig rauswarf. Durchs Treppenhaus rief ich ihm nach, dass er sich nie wieder bei mir blicken lassen sollte, und ob er nicht wüsste, dass ich auch bei ihm irgendwelchen Schmutz finden würde, wenn ich nur lange genug suchte. Niemand hat eine absolut weiße Weste.

Ich kann ein Lied davon singen.

Diese Episode ging mir durch den Kopf, während ich versuchte, Bergers Motive zu durchschauen. Hatte sie ernsthafte Probleme mit ihrem Boss, oder wollte sie nur, dass ich ihr eine schwierige Entscheidung abnahm, so wie der Student sie seiner Schwester hatte abnehmen wollen?

„Wenn Sie an ihm interessiert sind", erkundigte ich mich, „wofür brauchen Sie dann mich?"

Nina Berger sah mich verunsichert an. Ich hoffte, ich hatte nicht spöttisch geklungen. Nicht, dass sie den Spott nicht verdient hätte, aber ich bezweifelte, dass sie dafür in der richtigen Stimmung war.

„Ich weiß es nicht", antwortete sie. „Nicht genau. Oder doch: Manchmal, wenn er denkt, ich bemerke es nicht, dann sieht er mich mit diesem Blick an. Als wäre ich ein Stück Fleisch. Nein, das trifft es nicht. Eher als wäre ich eine Trophäe, und er flirtet nur deshalb mit mir, damit er mich in seine Vitrine stellen kann."

„Ich habe den Eindruck, dass Sie mit der Sache überfordert sind. Am besten wenden Sie sich an seinen Vorgesetzten", schlug ich vor. „Ich habe um einen Termin gebeten. Frau Breiling hat nicht einmal geantwortet." Berger verzog das Gesicht.

Ich hatte Lust, es ihr gleichzutun. Verena Breiling war die Geschäftsführerin von Protagen. Wenn Bergers Chef ihr direkter Untergebener war, dann redeten wir nicht von einem Arbeitsgruppenleiter. Und ich hatte keine Lust, in irgendwelche Machtspielchen verwickelt zu werden.

„Gut, dann holen Sie sich anderswo Hilfe."

„Deswegen wende ich mich ja an Sie", sagte Nina Berger überraschend heftig. Ein paar Köpfe drehten sich in unsere Richtung.

„Denken Sie, es fällt mir leicht, Ihnen mein Herz auszuschütten?" „Bitte nicht so laut", murmelte ich und zwang mich zu lächeln. Erwähnte ich schon, dass ich es hasse, im Mittelpunkt zu stehen? „Ich brauche jemanden, der meinem … Problem auf den Zahn fühlt. Finden Sie heraus, was er … was er mit mir …"

Das war ja klar gewesen. Finden Sie irgendwas heraus, Herr Strasser. Und was? Keine Ahnung, das ist Ihr Problem und nicht meins. Hauptsache, es ist schmutzige Wäsche und kostet nicht viel.

„Und wie stellen Sie sich das vor, Frau Berger? Soll ich sein Handy verwanzen? Den finsteren Plan für die Übernahme der Weltherrschaft fotografieren, den er in seiner Wohnung an die Wand gepinnt hat? Tut mir leid, aber es klingt nicht gerade so, als hätten Sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht, was Sie eigentlich von mir wollen."

In meinen Ohren hatte ich gar nicht so harsch geklungen. Aber Bergers Miene verfinsterte sich, und ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie mir im nächsten Moment eine gescheuert hätte.

„An wen soll ich mich denn wenden?", fragte sie mit bebender Stimme. „Nach allem, was ich über Sie gehört habe, sind Sie derjenige, der mir am ehesten helfen könnte. Bitte?"

„Frau Berger, ich kann mir recht gut vorstellen, was man Ihnen über mich erzählt hat, und es –"

„Dass Sie gute Arbeit leisten. Dass Sie sich für Ihre Klienten ins Zeug legen, anstatt nur aufs Geld zu schauen."

Ich mag es nicht, wenn man mir schmeichelt. Abgesehen davon wusste ich sehr genau, was man über mich sagte. Die meisten meiner Internetbewertungen gaben mir eine niedrige Punktzahl und strotzten vor Kraftausdrücken und schlechten Wünschen. Was arbeitete ich auch in einer Großstadt, die klein genug war, dass sich mein Ruf früher oder später herumsprach. Heute wäre ich in einer anonymen Metropole besser aufgehoben gewesen.

„Wenn Sie wirklich Nachforschungen zu meiner Person angestellt haben, dann wissen Sie auch, was man noch über mich schreibt. Wollen Sie sich jemandem wie mir wirklich anvertrauen?" „Jemandem, der käuflich ist?" Ich zuckte zusammen, als sie es aussprach. „Natürlich nicht. Aber ich glaube auch nicht alles, was ich lese. Wenn Sie mir ins Gesicht sagen, dass Sie nicht bestechlich sind, dann glaube ich Ihnen."

Ich sah zu Boden.

„Schade." Berger gab sich keine Mühe, ihre Enttäuschung zu verbergen. Natürlich nicht. Wieso hätte sie es mir auch leichter machen sollen?

„Tut mir leid", versuchte ich es noch, „ich hätte Ihnen wirklich gern geholfen."

Das war nicht völlig abseits der Wahrheit, doch für Nina Berger war es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Geräuschvoll schob sie ihren Stuhl zurück. „Verschonen Sie mich! Sie wollten mich von Anfang an loswerden und jetzt haben Sie es endlich geschafft. Es ist also doch etwas dran an dem, was man über Sie erzählt, Strasser: Sie sind ein Arschloch!"

Bevor sie ging, spuckte sie noch in meinen Kaffee.

Ich sah ihrem Rotz eine Weile beim Kreiseziehen zu. Es war ein ordentlicher Batzen; Berger hatte ihre Verachtung aus den Tiefen ihrer Nasenhöhlen hervorgeholt. Ohne es zu wissen, hatte sie mich damit an einer empfindlichen Stelle getroffen, denn der Kaffee war das Einzige, was ich an Protagen mochte.

Ich war nicht sicher, ob ich das Arschloch wirklich verdient hatte. Aber es spielte keine Rolle. Für jeden anderen hatte es unter Garantie so ausgesehen, als hätte sie jedes Recht gehabt, mich zu beschimpfen. Wie meine Sicht der Dinge war, interessierte wie immer keine Sau.

Und dann fragen sich die Leute, warum ich so oft schlechte Laune habe.

Ich gab dem Ekelzentrum in meinem Gehirn eine Minute, dann stand ich auf und holte mir einen neuen Kaffee. Etwas Gutes hatte meine öffentliche Ächtung immerhin: Ich musste nicht anstehen. Normalerweise dauerte es immer ein paar Minuten, bis ich hier in der Coffee Lounge einen heißen Becher in der Hand hielt.

Coffee Lounge. In der guten alten Zeit, den Neunzigern oder so, hätte man den Ort Kaffeeküche genannt. Aber dies war das dritte Jahrtausend, und wer heutzutage ein junges, cooles Unternehmen aufbauen wollte, durfte sich nicht mit Antiquitäten abgeben. Angeblich war die Coffee Lounge Mortensens Plan B gewesen; ursprünglich hatte er eine Starbucks-Filiale ins Haus holen wollen.

Die Lounge nahm die helle Galerie über der Lobby ein, war mit Tischen aus gebürstetem Stahl und Designersesseln bestückt. Es gab Getränke, Obst und Donuts auf Firmenkosten, mehrere große Bildschirme, zwei Playstations und überall Steckdosen. Oberflächlich betrachtet, war die Coffee Lounge eine tolle Sache. In Wahrheit war sie ein Fanal der menschlichen Dummheit – ein Trojanisches Pferd, in dessen Schatten sich die Angestellten versammelten, Latte Macchiato schlürften und angeregt plauderten, als sei all das hier eine liebevolle Gabe des Firmengründers an seine Belegschaft und nicht etwa eine nach soziologischen und anthropologischen Erkenntnissen gestaltete Arbeitsumgebung, die den Austausch über Gruppen- und Abteilungsgrenzen hinweg erleichtern sollte, weil vernetzte Mitarbeiter ihrer Firma mehr Profit verschaffen. Kaffee und Co. waren kostenlos, aber nicht umsonst: Sie waren der Dünger auf dem Acker der menschlichen Leistungsfähigkeit.

Aber nicht mit mir. Ich arbeite auf eigene Rechnung.

Ich nahm einen frischen Becher und stellte ihn in den Ausgabeschacht des Kaffeevollautomaten. Die riesige verchromte Maschine lag in der Preisklasse eines Cabriolets. Ich tippte aufs Display und wählte Long Black. Früher hätte man „Kaffee, schwarz" dazu gesagt, aber das musste den Marketingleuten zu gewöhnlich geklungen haben, um es in die Menüstruktur eines Fünzehntausend-Euro-Apparats aufzunehmen. Ich hatte lange Zeit schaumfreien Filterkaffee aus der alten Krups getrunken, die Hannah und ich zur Hochzeit bekommen hatten.

So ändern sich die Dinge: Kaffee heißt jetzt Long Black. Liebe ist ein Witz ohne Pointe. Und wer früher einer von den Guten war, erledigt heute die Drecksarbeit für eine Pharmafirma.

Als ich mich umdrehte, trabte meine Abholung heran. Ein knappes Nicken in meine ungefähre Richtung war Boris Hansens ganze Begrüßung. Er war für Protagens interne Sicherheit zuständig und machte keinen Hehl daraus, wie wenig spaßig er es fand, für mich den Laufburschen zu spielen.

„Sie erwartet Sie jetzt."

Die beiden ersten Male hatte er mir den Auftrag zugewiesen, aber heute wollte Breiling mich persönlich sehen. Auch nach längerem Nachdenken war mir nichts eingefallen, weshalb ich mir Sorgen hätte machen müssen. Nervös war ich trotzdem – aber das war kein Grund, Pansen nicht noch ein wenig auf den Sack zu gehen.

„Geben Sie mir eine Sekunde." Ich warf einen Blick hinüber zu der Theke, auf der Milch und Zucker standen.

Wenn Hansen ein aufmerksamer Beobachter gewesen wäre, hätte er gewusst, dass ich meinen Kaffee schwarz und ohne Zucker trinke. Aber er verzog nur das Gesicht und ließ mich gewähren. Ich pustete seelenruhig über meinen Becher und nippte vorsichtig daran. Ich verbrannte mir die Zunge, aber ich lächelte genießerisch, so als hätte ich tatsächlich etwas geschmeckt. Über den Becherrand hinweg behielt ich mein Gegenüber im Auge.

Hansen war wie ich Anfang dreißig, und damit hörten unsere Gemeinsamkeiten auch schon wieder auf. Er hatte die breiteren Schultern, während ich von der Statur her irgendwo zwischen schmal und schmächtig angesiedelt bin. Dafür bin ich größer und im Gegensatz zu ihm selbstbewusst genug zu zeigen, dass ich meine Jugend ohne Piercings oder Tätowierungen überstanden habe. Pansen trug mehrfarbige Tattoos auf beiden Armen, darüber ein Polohemd und einen akkurat gestutzten Vollbart. Ich hatte meinen guten Anzug angezogen und trug Fünftagebart sowie einen Haarschnitt, der nicht verhehlen konnte, dass mein neuer Friseur nicht halb so gut war wie der alte. Doch der war ursprünglich Hannahs Friseur gewesen, und seit der Trennung zog ich es vor, ihn nicht mehr mit scharfen Gegenständen in die Nähe meines Gesichts zu lassen.

Hansen sah auf seine nicht vorhandene Armbanduhr. Ich lächelte und nippte erneut. Seine Miene verfinsterte sich weiter. Ich war ganz kurz davor, den Bogen zu überspannen.

Er holte tief Luft. Im selben Moment sagte ich: „Verzeihung, aber wollten Sie mich nicht zu Frau Breiling begleiten?"

Pansens Muskeln arbeiteten, und die eingestochenen Superhelden auf seinen Unterarmen bewegten sich wie im Zeichentrick. Er machte einen Schritt auf mich zu. Heute schien mir aber auch jeder an den Kragen zu wollen. Ich machte mich bereit, ihm den Kaffee ins Gesicht zu schütten. Aber er wollte keine Schläge, bloß Beleidigungen austauschen.

„Sie sind ein Verlierer, Strasser. Ein selbstgerechter, selbstmitleidiger Verlierer. Aber obwohl ich Sie unerträglich finde –"

„Was nur fair ist", unterbrach ich ihn, „ich kann Sie nämlich auch nicht leiden."

„Genau das meine ich. Ich habe mir nicht ausgesucht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, und ich habe nicht die geringste Ahnung, warum Breiling Ihnen so viel Geld hinterherwirft. Trotzdem behandle ich Sie höflich und respektvoll. Glauben Sie wirklich, Sie haben es als Einziger nicht nötig, sich dem Rest der Welt gegenüber wie ein Mensch zu verhalten?"

„Ich glaube bloß, dass Frau Breiling sich fragen wird, wo wir bleiben, wenn wir noch lange hier herumstehen."

Pansen schien sich inständig zu wünschen, dass Blicke töten könnten. Natürlich hätte er in diesem Fall nicht vor mir gestanden, sondern längst sechs Fuß tief unter der Erde gelegen, dahingerafft von den tödlichen Strahlen aus meinen Augäpfeln. RIP -Ruhe irgendwo, Pansen.

„Benehmen Sie sich ruhig weiter wie die Axt im Walde, Strasser. Irgendwann kriegen Sie die Quittung. Und dann werde ich der Letzte sein, der Ihretwegen eine Träne vergießt."

Damit machte er sich auf den Weg. Er legte ein strammes Tempo vor, und ich musste beinahe rennen, um mit ihm Schritt zu halten. Leider vertrug sich das nur schlecht mit meinem randvollen Becher. Es dauerte nicht lange, bis meine Hand und mein Unterarm mit heißem Kaffee überströmt waren. Pansen drehte sich im Laufen zu mir um und grinste. Als ich das sah, verflog jeglicher Impuls, ihn um eine Pause oder gar um Entschuldigung zu bitten. Ich folgte ihm mit zusammengebissenen Zähnen. Dunkle Flecken auf den Fliesen markierten meinen Weg.

Breilings Assistent hatte Stöpsel in den Ohren und sein Kopf wippte im Takt der unhörbaren Musik. Er war mir auf Anhieb sympathisch. Als er Hansen und mich bemerkte, nickte er uns zu, ohne die Musik abzustellen, und deutete auf die Glastür zu seiner Rechten.

Verena Breilings Büro war hell und geräumig. An den Wänden hing moderne Malerei. Die Königin der Protageniter stand kerzengerade am Fenster und hatte das Handy am Ohr. Ihr Bauch wölbte sich deutlich über den Hosenbund. Ich tippte auf den fünften Monat und auf Rückenmuskeln aus Stahl.

Als wir eintraten, wedelte sie mit der Hand, dass wir uns setzen sollten. Ich stellte den mit Kaffeespuren verunzierten Becher ab und tat, wie mir geheißen. „Du, ich hab zu tun", sagte Breiling in ihr Telefon. „Ja. Ja, ich dich auch."

Sie legte das Handy weg und kam auf mich zu. Sie hatte hellblonde Haare, wache Augen und einen Händedruck, der das exakte Gegenteil von totem Fisch war. Ihr Parfum war dezent und roch vage vertraut. Vermutlich ein Klassiker.

„Hallo, Herr Strasser. Was ist Ihnen denn passiert?"

Ich folgte ihrem Blick zu den bräunlichen Kaffeerändern auf meinem Hemdsärmel. „Ach, das. Entweder war mein Becher zu voll oder ich habe mich auf dem Weg hierher zu sehr beeilt." Aus dem Augenwinkel sah ich Pansen feixen.

„Das wäre doch nicht nötig gewesen. Möchten Sie einen neuen?" Breiling deutete auf den kleinen Bruder des Coffee-Lounge-Mons-ters.

„Wenn Ihre Maschine Long Black macht, sehr gerne."

„Tadellos. Boris, wärst du so nett?"

Pansens Grinsen gefror.

„Danke, Boris, zu freundlich", wandte ich mich lächelnd an ihn. „Schwarz und schwarz. Aber das wissen Sie ja."

Während Hansen sich widerstrebend in Bewegung setzte, ließ Breiling sich auf dem Sofa nieder. Ich wählte den Sessel ihr gegenüber. „Wie geht es Ihnen?"

„Meinen Sie mich oder den Kleinen hier drin?" Sie strich sich lächelnd über den Bauch. „Es geht uns gut, sehr gut. Neulich haben wir erfahren, dass es ein Junge wird."

„Wirklich? Ich gratuliere!" Ich ließ mir nicht anmerken, dass ich diese Nachricht bereits letzte Woche in der Zeitung gelesen hatte. Reik Mortensen und Verena Breiling waren eines dieser Paare, bei denen Klatschspaltenredakteure feuchte Augen kriegen. Prominent waren sie schon jeder für sich, sie die Tochter des Großi ndustriellen Ernst Breiling, er das German Wunderkind der Medizin mit Abschluss in Stanford, Kalifornien. Ein Traumpaar eben, glamourös, erfolgreich, wohlhabend – und jetzt auch noch schwanger. Praktischerweise fiel von ihrer privaten Publicity stets etwas für die Firma ab. Ob es um ihre Liebesgeschichte ging, über die Hochzeit hier im Firmengebäude oder die jüngsten Ultraschallbilder, jedes Mal fanden die beiden eine neue Gelegenheit, ihre Firma, ach was: ihre Mission in die Zeitung zu bringen. Es war eine Work-Life-Balance wie aus dem PR-Lehrbuch.

Nicht dass Verena Breiling den Eindruck machte, ihr Glück wäre nur gespielt. Wie sie so vor mir saß, wirkte sie wie eine, die genau das hat, was sie sich wünscht. Aber letztendlich hieß das nichts weiter, als dass sie eine gute Schauspielerin war. Ich hätte jede Wette gehalten, dass ihre Ehe mit Mortensen bloß eine ausgeklügelte Marketingstrategie war: Ein überdurchschnittlich begabter Wissenschaftler verliebt sich in eine Frau, die zufällig das Kapital und das Know-how mitbringt, um sein Start-up in ein richtiges Unternehmen zu verwandeln? Und sie liebt ihn auch? Tut mir leid, aber ich weiß, wie der Hase läuft. Ich war auch mal glücklich. „Hier." Mit steinerner Miene stellte Hansen mir einen frischen Kaffee hin und setzte sich in respektvollem Abstand neben seine Chefin.

„Herr Strasser", begann sie, „ich habe Sie hierher gebeten, weil Protagen ein weiteres Mal Ihre Dienste in Anspruch nehmen möchte." In der Firma war das Du gebräuchlich. Breiling hatte es mir bei unserem ersten und bislang einzigen Gespräch angeboten, und ich hatte höflich abgelehnt.

„Ich nehme an, ich soll wieder einen potenziellen Mitarbeiter unter die Lupe nehmen?" Ich zückte mein Handy und startete die Notizen-App.

„Nein. Diesmal geht es um jemanden, der bereits für uns arbeitet", entgegnete Breiling. „Sein Name ist Malte Blank. Sie sind ihm eben im Vorzimmer begegnet. Wir haben Kenntnis davon erhalten, dass er interne Informationen an firmenfremde Dritte weitergegeben hat. Sie sollen ihm sein Fehlverhalten nachweisen."

Mit Bedauern tippte ich Malte Blank ein. Er hatte wie ein netter Kerl gewirkt. Aber auch ein Schweinehund kann ein freundliches Gesicht aufsetzen. Das hatte mir der alte Reitmeier beigebracht. „Wissen Sie, warum er das getan hat?", fragte ich.

Breiling zuckte die Achseln. „Nein, und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Entscheidend ist, dass Sie beweisen, dass er den Datendiebstahl begangen hat."

Ich tippte Motiv egal. „Warum verdächtigen Sie ihn?"

„Wir haben festgestellt, dass ein vertrauliches Dokument an jemanden außerhalb von Protagen weitergeleitet wurde. Weder ich noch mein Mann sind dafür verantwortlich, und außer uns beiden kommt niemand in Frage – mit Ausnahme von Malte."

„Von was für einem Dokument reden wir?"

„Von einem internen Dokument", warf Hansen ein.

Ich sah ihn ungerührt an. „Intern war es, bevor es nach außen drang."

„Trotzdem würden wir es vorziehen, den Inhalt des Dokuments mit möglichst wenigen Parteien zu teilen", warf Breiling ein. „Ich bin sicher, Sie verstehen das."

„Darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, ob ich es akzeptiere." Breiling legte den Kopf schief, und ich beeilte mich zu nicken. „Was ich tue, so lange Sie mir nichts vorenthalten, das ich wissen muss, um meine Arbeit zu erledigen."

„Natürlich. Wir stellen Ihnen alle Informationen zur Verfügung, die Sie haben müssen."

Schon klar, und was ich wissen musste und was nicht, entschied sie alleine. Ich notierte das Wort Dokument, daneben ein Fragezeichen.

„Blank hatte also Zugriff zu diesem Dokument?"

„Wie hätte er es sonst kopieren sollen?", warf Hansen ein.

„Sagen Sie es mir."

„Er hatte keinen offiziellen Zugang", stellte Breiling klar.

„Wie kam er dann an die Datei heran?", wandte ich mich wieder an sie.

„Sie befand sich im Anhang einer meiner E-Mails. Als mein Assistent hat er Zugriff auf mein Firmenkonto." Ich gab E-Mail Kopie ein. „Er hatte Zugriff, meinst du sicherlich", sagte Hansen.

Breiling schüttelte den Kopf. „Bislang habe ich alles beim Alten gelassen. Natürlich werde ich aus der Angelegenheit Konsequenzen ziehen. Aber wenn Malte jetzt Verdacht schöpft, verwischt er möglicherweise Spuren, bevor Herr Strasser sie finden kann." Wenigstens eine, die mitdachte. „An welche Spuren denken Sie?" Breiling sah mich unschuldig an. „Das wissen Sie am besten. Sie sind der Experte." Und außerdem wollte sie mit derart schmutzigen Fragen nichts zu tun haben.

„Wie haben Sie von dem Datendiebstahl erfahren? Hat jemand Kontakt zu Ihnen aufgenommen?"

Breiling verneinte. „Es war mehr oder weniger ein Zufall. Ich bemerkte, dass neben der betreffenden E-Mail das Weiterleitungssymbol angezeigt wurde, obwohl ich sicher war, dass ich sie an niemand anderen gesandt hatte. Also fragte ich bei Boris nach, ob er in den Mailserver-Logs nachsehen könnte."

Ich hob die Augenbrauen. „Sie haben ein gutes Auge für Details, Frau Breiling. Nicht jeder hätte das bemerkt."

Sie lächelte unverbindlich.

„Wann genau ist das Ganze passiert?", fragte ich weiter.

„Die E-Mail stammt von Mittwoch vergangener Woche. Gestern, am Montag, sind wir auf den Vorgang aufmerksam geworden." „Und Sie sind absolut sicher, dass niemand sonst Zugriff auf Ihre E-Mails hat? Könnte jemand Ihr Passwort gestohlen haben?"

Sie sah mich beinahe mitleidig an. „Das schließe ich aus. Wir legen hier viel Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Passwörtern und Zugangsberechtigungen."

„Verstehe. An welche Adresse hat Blank die Datei weitergeleitet?" „Was die technischen Details angeht, möchte ich Sie bitten, sich im Anschluss mit Boris zusammenzusetzen." Ich sah Hansen an, dass er sich genauso darauf freute wie ich.

„Und –"

Breiling hob die Hand. „Herr Strasser, alle weiteren Fragen kann Ihnen Boris beantworten. Bitte lassen Sie mich jedoch betonen, dass die Klärung dieses Sachverhalts für Protagen sehr wichtig ist. Entsprechend wichtig ist er auch für Sie. Um das zu unterstreichen, möchte ich Ihren Tagessatz um hundert Euro erhöhen und Ihnen darüber hinaus einen Bonus in Höhe von zehn Tageshonoraren anbieten, wenn Sie die notwendigen Beweise erbracht haben." Meine Mundwinkel wanderten ohne mein Zutun nach oben. Beim letzten Auftrag hatte ich fünfhundert Euro berechnet. Was sie mir gerade angeboten hatte, war mehr Geld, als ich je für einen Fall bekommen hatte. Ach was, mehr als für fünf Fälle.

„Sie kriegen die Beweise, verlassen Sie sich drauf!"

Sie lächelte, als ob sie nichts anderes erwartet hätte. „Gut. Dann brauche ich also nicht zu betonen, dass mein Mann und ich von Ihnen gute und loyale Arbeit erwarten."

Ihre Worte dämpften mein Hochgefühl. Breiling hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihr mein Ruf bekannt war. In unserem ersten Gespräch hatte sie beiläufig angemerkt, dass sie von mir erwartete, alle Aufträge zu Ende zu bringen, ohne Ausnahme, jeden einzelnen, und dass dieses Gespräch gar nicht erst stattgefunden hätte, wenn ich nicht ein entfernter Bekannter ihres Mannes gewesen wäre. Aber sie musste sich keine Sorgen machen. Angesichts dessen, was sie mir gerade angeboten hatte, würde ich alles tun, um den Fall erfolgreich abzuschließen. Oder zumindest eine Menge.

„Selbstverständlich, Frau Breiling."

„Gut. Bitte halten Sie Boris täglich über Ihre Fortschritte auf dem Laufenden. Viel Erfolg, Herr Strasser."

Nachdenklich verließ ich das Büro. Blank sah auf, als ich ins Vorzimmer trat. Die Kopfhörer lagen auf seinen Schultern und beschallten ihn mit leiser Trance-Musik.

„Brauchen Sie noch irgendetwas von mir?", fragte er.

Ich schüttelte stumm den Kopf. Falls ich ihn irgendwann unter falschem Namen anrief, sollte er meine Stimme nicht erkennen können.

Pansen trat hinter mir aus Breilings Büro und machte sich auf den Weg zu seinem. Ich folgte ihm und stellte auf halbem Weg fest, dass ich gerade den dritten Kaffeebecher hatte stehen lassen.

Pansen tat mir den Gefallen und machte die Besprechung kurz und schmerzlos. Er schaltete mir einen Zugang zu einem speziellen Bereich im Firmennetzwerk frei, in dem er alle Informationen zum Fall Malte Blank gebündelt hatte. Jetzt konnte ich auf Blanks Personalakte zugreifen, auf die Logdateien von Breilings E-Mailkonto und eine Handvoll Schaltflächen in Form von Kamera-und Computersymbolen, die Hansen lediglich mit „Das kriegen Sie alleine raus" kommentierte. Er zeigte mir noch, wie ich von meinem Laptop aus auf den Server zugreifen konnte, dann waren wir fertig.

Auf dem Weg durch die Lobby warf ich einen Blick nach oben zur Galerie. Die Coffee Lounge war wieder gut gefüllt. Ich dachte kurz über einen Long Black to go nach, entschied mich aber dagegen. Ich war nicht in der Stimmung, Nina Berger ein zweites Mal über den Weg zu laufen.

Ich war schon fast draußen, als ich noch einmal kehrtmachte und die paar Schritte zurück zum Empfang ging. „Sagen Sie, könnten Sie mir bitte die Durchwahl eines Mitarbeiters geben?"

„Gerne. Wen suchen Sie?", sagte die Rezeptionistin.

„Sein Name ist mir entfallen, aber ich erinnere mich daran, dass seine Assistentin Nina Berger heißt."

Sie konsultierte ihren Computer. Ich fragte mich, ob sie mich für einen Chauvinisten hielt, weil ich den Namen des Chefs vergessen und den der Sekretärin behalten hatte. „Nina Berger, sagten Sie?" „Genau."

„Sie arbeitet für den Leiter des Forschungsbereichs. Gabor Einbecker."

Einbecker.

Die Empfangsdame räusperte sich. „Ist alles in Ordnung?"

Ich blinzelte. „Wie? Ja, ich war nur … Danke."

„Sie kennen Herrn Einbecker?"

Ich nickte und schüttelte gleichzeitig den Kopf. „Nein, ich … Nur ganz flüchtig", murmelte ich.

Auf der Heimfahrt hing ich meinen Gedanken nach. Das Industriegebiet rauschte an meiner Windschutzscheibe vorbei, wurde von Einfamilienhäusern im Speckgürtel abgelöst und diese erst von hübschen, dann von hässlichen Mietskasernen. Vor der hässlichsten parkte ich, ging nach oben und machte mich an die Arbeit.

Im Grunde hatte ich zwei Möglichkeiten, den Fall erfolgreich abzuschließen. Die eine war, Malte Blank zu beschatten und ihn bei einem Treffen mit seinen Hintermännern in flagranti zu erwischen. Falls er Hintermänner hatte, hieß das, und falls er sie nicht vielmehr anonym und heimlich über das Internet kontaktierte. Die zweite Variante war daher wesentlich aussichtsreicher. Sie sah vor, dass Blank den Dateidiebstahl von sich aus zugab. Alles, was ich dafür brauchte, war ein wenig Erpressungsmaterial.

Als ersten Schritt sichtete ich, was ich von Hansen bekommen hatte. Ganz oben auf dem elektronischen Stapel lag Malte Blanks Personalakte. Besonders umfangreich war sie nicht: Er war fünfundzwanzig, hatte einen Bachelor in Irgendwas-mit-Medien und war Breiling von einem Geschäftsfreund ihres Vaters empfohlen worden. Er arbeitete seit vier Monaten für Protagen und machte seine Sache gut genug, dass seine Akte keinerlei Negativvermerke aufwies.

Als Nächstes widmete ich mich Breilings Logdateien und rekonstruierte den Ablauf des Datendiebstahls. Im Zentrum des Geschehens stand eine E-Mail von vergangener Woche. Betreff, Inhalt und die Absenderadresse waren aus meiner Kopie des Logs entfernt worden, ebenso wie der Name der Datei im Anhang. Dafür konnte ich erkennen, dass jemand die Nachricht an eine E-Mail-adresse weitergeleitet hatte, die aus zufällig zusammengewürfelten Buchstaben und Zahlen bestand. Anschließend hatte die Person die frisch erzeugte Kopie der versandten E-Mail in Brei-lings „Gesendet"-Ordner gelöscht, um ihre Spuren zu verwischen. Beide Vorgänge, das Weiterleiten wie das Löschen, waren jedoch automatisch protokolliert worden.

Die Zieladresse der weitergeleiteten E-Mail entpuppte sich als temporäres Postfach auf einer offen zugänglichen Internetseite. Jeder, der die Adresse kannte, hätte die Datei von überall auf der Welt an eine andere E-Mailadresse weiterleiten oder auf einen Datenträger kopieren können. Diese Spur war also tot.

Schließlich nahm ich die Icons der Firmensoftware unter die Lupe, die Pansen mir nicht weiter erklärt hatte. Das Kamerasymbol führte mich zu einem hochauflösenden Videobild. Die Linse war an der Wand über Malte Blanks Arbeitsplatz montiert, und laut Zeitstempel waren die Aufnahmen live. Nachdem ich Blank ein paar Minuten bei der Arbeit zugesehen hatte, war ich sicher, dass er von der Existenz der Kamera hinter sich keine Ahnung hatte.

Das zweite Icon gewährte mir Zugriff auf seinen Firmen-PC. Ich konnte seine E-Mails durchsehen, die gespeicherten Dateien, sogar den Verlauf seines Webbrowsers. Ich schaltete die Webcam ein. Jetzt konnte ich sein Gesicht sehen und ihm über das eingebaute Mikrofon beim Telefonieren zuhören.

Hinter dem dritten Icon verbarg sich der Administratorzugang zu Blanks Firmenhandy.

Ich verspürte einen Anflug von Skrupel. Schon öfter hatten meine Klienten mich mit persönlichen Daten versorgt: mit dem Terminkalender der Zielperson oder einer Handvoll heimlich ausgedruckter E-Mails. Was Hansen mir hingegen gegeben hatte, war nicht weniger als der totale Zugriff auf Malte Blanks elektronische Kommunikation. Nichts, was er auf seinem Handy und PC tat, blieb mir verborgen. Ich konnte alle Gespräche mithören, seine SMS lesen, noch während er sie tippte, und an seinem Schreibtisch konnte ich ihm zehn Stunden täglich über die Schulter sehen. Ich hatte nicht gewusst, dass das Protagen-System dazu in der Lage war, und ich hatte meine Zweifel, dass diese automatisierte Vollkontrolle legal war.

An dieser Stelle hätte ich den Rechner zuklappen und den Auftrag niederlegen können. Ich tat es nicht, und auch wenn ich schon einfachere Entscheidungen getroffen habe, brauchte ich für diese nicht besonders lange. Um ehrlich zu sein, es war nicht das erste Mal, dass ich mich in gewissen … Grauzonen des Rechts bewegte. Das soll nicht heißen, dass ich nicht streng darauf achte, immer im Rahmen des Legalen zu bleiben, oder, wenn das nicht geht, zumindest im Rahmen des moralisch Vertretbaren. Zum Beispiel hätte ich die Kamera über Blanks Arbeitsplatz nie selbst angebracht. Ich habe Prinzipien, egal, was die Leute sagen.

Wie auch immer, der Fall würde schwer zu knacken sein, und darum brauchte ich jede Information, die ich kriegen konnte. Was ich bisher über Blank hatte, half mir jedenfalls nicht weiter. Soweit ich beurteilen konnte, stand er mit keinem fremden Pharmaunternehmen in Kontakt, verabredete sich nicht zu konspirativen Treffen und machte auch sonst nicht den Eindruck, als ginge er kriminellen Machenschaften nach. Nicht einmal in Geldnöten schien er zu sein. Im Gegenteil, aus seinen Textnachrichten las ich heraus, dass er seinem Freund hin und wieder Geld lieh. Das Pikanteste, was ich über Malte herausfand, war die Tatsache, dass er kein besonders gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte und romantische Komödien mochte.

So kam ich nicht weiter. In einer Zeit, in der jeder peinliche Bilder auf Facebook gepostet hat, genügt es nicht mehr, die Zielperson online zu stalken, und so entschied ich mich, Malte Blank ganz klassisch zu beschatten.

Am Nachmittag wartete ich gegenüber vom Protagen-Parkplatz, bis sein Wagen vom Firmengelände rollte. Ich folgte ihm und war ein wenig enttäuscht, als er direkt zu sich nach Hause fuhr. Ich kann nicht sagen, wobei ich Blank gern beobachtet hätte, aber wenn ich mir den Bonus verdienen wollte – und das wollte ich -, musste er mir schon irgendetwas bieten. So saß ich nun gegenüber seinem Haus in meinem Wagen und stellte fest, dass der Kitzel des Beschattens noch genauso schnell verflog, wie ich in Erinnerung hatte.

Wenn ich ein Hacker gewesen wäre, hätte ich die Verschlüsselung von Blanks WLAN-Netzwerk knacken und seinen Privatcomputer durchsuchen können. Leider war ich keiner. Es hieß daher abwarten und geduldig sein.

Eine Weile konnte ich im Internet surfen und mich beschäftigen. Als es dunkel wurde, musste ich den Laptop zuklappen, damit mich der Lichtschein nicht verriet. Von da an konnte ich nichts weiter tun, als auf den flimmernden Widerschein des Fernsehers in Blanks Fenster zu starren und mich zu langweilen.

Nichts finde ich unerträglicher, als zu warten. Wenn es nichts gibt, mit dem ich mich ablenken kann. Wenn meine Gedanken zu wandern beginnen. Wenn sie in Ecken kriechen, in denen ich sie nicht haben will, die Ecken, um die ich normalerweise einen weiten Bogen mache, weil darin Skelette liegen, die Momente meines Lebens, auf die ich nicht stolz bin. Niederlagen. Peinlichkeiten. Hannah. Alles, was mich in meine Träume verfolgt, wenn ich es nicht so weit von mir schiebe, dass ich hoffen kann, es irgendwann zu vergessen.

Eine Hoffnung, die sich nie erfüllt hat.

Es muss gegen neun Uhr gewesen sein, als ich entschied, dass Blank heute nicht mehr vor die Tür gehen würde. Ich gab meinen Posten auf und fuhr zu einer Tankstelle, um zu pinkeln und etwas Ungesundes zu essen zu kaufen. Dann machte ich mich auf den Weg zu einer Adresse, die ich heute Nachmittag herausbekommen hatte, indem ich beim Kreisverkehrsamt angerufen und mich als Mitarbeiter einer Polizeidirektion mit Computerproblemen ausgegeben hatte. Am Telefon hatte ich schon immer gut lügen können.

Einbecker wohnte in einem großzügigen Haus nicht weit vom Stadtrand. Alle Fenster waren dunkel, die Einfahrt stand leer. Ich stellte den Motor ab und begann erneut zu warten. Doch diesmal hatte ich nicht mehr das Gefühl, meine Zeit zu verschwenden, jetzt tat ich etwas Sinnvolles. Zumindest fühlte es sich so an.

Er kam kurz nach 22 Uhr zurück, allein und gut gelaunt wie eine Katze, die an der Sahne geschleckt hat. Ich zückte die Kamera und schoss ein paar Fotos davon, wie er sein Mercedes Coupé parkte und zum Haus ging. Vor der Tür ließ er den Hausschlüssel fallen. Ich konnte ihn über sein Missgeschick lachen hören, so zufrieden war er. Ich hielt die Kamera auf ihn gerichtet und den Abzug gedrückt, bis die Tür hinter ihm ins Schloss fiel.

In der folgenden Stunde beobachtete ich das an- und ausgehende Licht in seinen Fenstern. Ich wusste, dass er verheiratet war und

Kinder hatte, aber es war kein zweites Auto zu sehen, keine Dekoration an den Fenstern, kein Anzeichen dafür, dass außer ihm noch jemand im Haus wohnte. Auf dem Kameradisplay zoomte ich in die Bilder hinein, die ich eben von ihm gemacht hatte. Ich konnte keinen Ehering an seinem Finger entdecken.

Kurz nach Mitternacht, lange nachdem alle Lichter ausgegangen waren, öffnete ich meine Fahrertür. Die Nacht war kalt und roch nach Nadelbäumen. In der Ferne rauschte die Umgehungsstraße. Mit klopfendem Herzen überquerte ich die Straße und betrat die gekieste Einfahrt. In der Jackentasche spürte ich kaltes Metall. Ich fühlte mich so lebendig wie lange nicht mehr. Es war gut, wieder auf der Jagd zu sein.

Neben Einbeckers Mercedes ging ich in die Hocke und presste die Magnetfläche des Metallkästchens von unten gegen das Karosserieblech, nahe dem rechten Hinterrad. Ich zog prüfend daran. Der Sender hielt und würde auch dann nicht abfallen, wenn der Mercedes über eine Bodenwelle fuhr. Ich huschte zurück auf die andere Straßenseite und glitt hinter mein Lenkrad. Alles in allem hatte ich keine dreißig Sekunden gebraucht.

Ich wartete noch einen Moment, ob sich etwas rührte. Nichts. Ich ließ den Wagen an, fuhr ein paar Straßen weiter und hielt mit laufendem Motor. Ich griff auf den Beifahrersitz und klappte den Laptop auf. Nachdem ich die Kennung des GPS-Senders eingegeben hatte, erschien ein kleiner weißer Punkt auf der Karte, auf einem Grundstück im Süden der Stadt. Genau an der Stelle, wo das Coupe in Einbeckers Einfahrt stand.

Zufrieden fuhr ich nach Hause, quälte mich eine halbe Stunde auf dem Laufband und fiel erschöpft ins Bett. Ich war schon fast eingeschlafen, als mir einfiel, dass ich kein einziges Mal daran gedacht hatte, auch Blanks Auto mit einem Peilsender zu versehen.

Jemanden zu observieren ist ein Vollzeitjob für mehrere Personen. Ich war alleine und hinter zwei Personen gleichzeitig her, also musste ich gewisse Abstriche machen.

Tagsüber saß ich zu Hause und beobachtete Malte Blank durch die Kamera über seinem Arbeitsplatz. Parallel dazu versuchte ich, mehr über ihn herauszufinden. Ich googelte seine E-Mailadressen und Forenpseudonyme, las mich durch seine Facebook-Einträge, und als ich dort auf den Namen seines Gymnasiums stieß, rief ich unter Blanks Namen im Sekretariat an und ließ mir eine Kopie seines Abi-Jahrbuchs zuschicken.

Mit jeder neuen Information lernte ich ihn besser kennen. Er war ein Kind aus gutem Hause. Sein Vater war Abteilungsleiter bei einer Bank und fuhr einen Lexus. Blank junior trug gerne Markenkleidung und hatte als Berufswunsch einmal „professioneller Skateboardfahrer" angegeben. Während seines Studiums hatte er ein Urlaubssemester eingelegt, um nach Südostasien zu reisen und „sich selbst zu finden", etwas, das ich auch gerne gemacht hätte, wenn ich es mir hätte leisten können.

Ich vermutete, dass Blank seine Selbstfindung vor allem mit Sex und Drogen vorangetrieben hatte. Offenbar mit Erfolg: Auf einer abgelegenen thailändischen Insel hatte er sich eingestanden, dass er schwul war. Als er das nach Hause schrieb, schäumte sein Vater und wollte ihn enterben. Daraufhin drohte Malte, nie wieder nach Deutschland zurückzukommen, und Blank senior nahm die Drohung zähneknirschend zurück. Seitdem vertrugen sich die beiden eher schlecht als recht; zu gut jedenfalls, als dass ich Blank damit hätte drohen können, seinem Vater irgendwelche Peinlichkeiten zu hinterbringen. Alles in allem machte Malte Blank auf mich den Eindruck eines Menschen, der keine Ahnung hat, welch fantastisches Blatt das Leben ihm ausgeteilt hatte.

Wenn er nach der Arbeit vom Protagen-Parkplatz fuhr, hängte ich mich in sicherer Entfernung an seinen Wagen. Er war kein großer Freund des Ausgehens; meist fuhr er direkt nach Hause und blieb den Rest des Abends dort. Ich wartete, und wenn ich sicher war, dass er sich nicht mehr aus dem Haus rühren würde, verfasste ich einen kurzen Bericht für Pansen.

Danach widmete ich mich Einbecker.

Wenn er das Protagen-Gelände verließ, fuhr er meist nicht direkt nach Hause, sondern machte einen Umweg über sein bevorzugtes Kneipenviertel. Ich war um diese Uhrzeit noch hinter Malte Blank her und konnte Einbecker nur anhand des Peilsenders im Auge behalten. Wenn ich mit Blank fertig war, parkte ich irgendwo in Sichtweite des Mercedes und strich auf einem Collegeblock die vergehenden Minuten ab. Zweimal sah ich Einbecker aus dem Montreal herauskommen, leicht schwankend, von Gelächter und Gläserklirren begleitet. Ich schoss ihn mit der Kamera ab, während ich darüber sinnierte, wie viel Stil seine Lieblingskneipe im Vergleich zu meiner hatte.

Von dem Lokal aus fuhr Einbecker nach Hause und blieb dort bis zum Morgen. Durch Nina Bergers Straße fuhr er kein einziges Mal. Er kam nicht einmal in die Nähe ihres Stadtteils. Wenn er irgendwann zwischen elf und eins das Licht ausmachte, behielt ich seine Villa noch ein paar Minuten im Auge. Dann beendete ich meinen Tag und fuhr mit dröhnendem Kopf nach Hause, um ein paar Stunden Schlaf zu kriegen, ehe ich am nächsten Morgen den Computer einschaltete, um weiter in Blanks Leben herumzustöbern.

Als ich Donnerstagnacht nach Hause kam, lag ein Päckchen vor meiner Tür. Darin fand ich ein Pfund gemahlenen Kaffee und ein Kärtchen mit der Aufschrift „Für jede Menge Long Black. R.M." Am nächsten Morgen frühstückte ich vor einem Livebild von Malte Blanks Rücken und trank dabei den besten Kaffee, den ich je in meinen eigenen vier Wänden genossen hatte.

Am selben Tag rief ich Isa an und sagte ihr für das Wochenende ab. Weil ich ihr schlecht den wahren Grund nennen konnte, legte ich mir eine Ausrede zurecht. Anfangs reagierte sie exakt so, wie ich erwartet hatte, aber als ich ihr von meinem schlimmen Nebenhöhleninfekt erzählte, verwandelte sich ihre Enttäuschung in Mitgefühl. Sie bot mir sogar an, ihre Videospiele vorbeizubringen, damit ich mich nicht langweile. Mit knapper Not konnte ich ihr den Plan ausreden.

Sie wünschte mir zum Abschied gute Besserung und reichte das Telefon an ihre Mutter weiter. Hannah war mir deutlich weniger wohlgesonnen. „Krank, sagst du? Oder hast du gerade deine eigene Tochter belogen?"

Ich drückte meine Nasenflügel mit den Fingern zusammen. „Ib bin wirklib krank", näselte ich so bekümmert wie möglich.

„Jeder lügt. Das ist dein eigener Spruch gewesen."

„Neib, der ibt von Reitbeier." Aber Hannah hatte schon aufgelegt. Blöde Kuh. Als ob ich nicht tatsächlich hätte krank sein können. Später am selben Tag verfolgte ich einen SMS-Wechsel zwischen Malte Blank und seinem Freund, in dem sie sich für den Wochenendeinkauf verabredeten. Ich fuhr ihnen nach und sah zum ersten Mal Blanks Freund aus der Ferne. Ich machte ein paar Fotos von ihm und stellte fest, dass er nicht schlecht aussah. Ich hatte jemanden mit weniger Ausstrahlung erwartet.

Damit Blank mich nicht zufällig wiedererkannte, folgte ich ihnen nicht in den Supermarkt, sondern nutzte die Gelegenheit und versah auch seinen Wagen mit einem GPS-Sender. Auf dem Firmengelände von Protagen wollte ich es nicht riskieren, und zu Hause hatte Blank einen Stellplatz in der Tiefgarage. Hier vor dem Supermarkt musste ich lediglich über den Parkplatz schlendern und an der richtigen Stelle so tun, als würde ich meinen Schuh neu binden. Von nun an wusste ich auch von Blanks Peugeot immer, wo er war. An diesem Abend stand der Mercedes nicht vor dem Montreal, sondern auf dem Parkplatz eines französischen Restaurants. Es war nur von Kerzenlicht erhellt und so schummrig, dass die Gesichter der Gäste von der anderen Straßenseite aus nicht zu erkennen waren. Ich stellte den Sitz zurück und wartete darauf, dass Einbecker seine Visage zeigte.