Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alles, was Ost ist

- Sprache: Deutsch

Autor : Michael Schulze In der neuen Heimat Leipzig, fühlt er sich nicht heimisch. Die Schule macht keinen Spaß und während seiner Abitur-Zeit wird er zunehmend mit Einschränkungen seiner persönlichen Freiheit traktiert. Auf einer Sportveranstaltung, lernt er seine erste große Liebe kennen und hat mit ihr eine wunderbare Zeit. Zu Hause wird er von einem Nachbarn als Gammler beschimpft, weil er seine Haare so lang trägt und laute Beatmusik hört. Anfang der Siebziger erlebt er die Flucht eines Freundes aus der Republik und hat große Sympathie für diesen Schritt. Nach dem Abitur geht er, weil sein Stiefvater es will, zur Armee und findet nach großen anfänglichen Schwierigkeiten, Gefallen an dem Beruf. Als Offizier arrangiert er sich mit der allein regierenden SED und macht in den folgenden Jahren auch deshalb Karriere. Anfang der 80er Jahre geht er zum Studium nach Moskau und lernt dort eine Russin kennen und lieben. Sie gehen zusammen nach Deutschland, aber das deutsch-sowjetische Vorzeigepaar scheitert schon wenige Monate später am Heimweh der Kiewerin. Kurz vor der Wende, wird er Zeuge, wie sich die Armeeführung, mit allen noch verfügbaren Mitteln gegen Veränderungen sperrt, dabei auch die Eskalation einer ohnehin schwierigen Situation, in eine Katastrophe riskiert. Auf einer Alarmfahrt mit dem Schützenpanzerwagen durch Berlin, träumt er, dass der ursprünglich zur Sicherung der Mauer geplante Einsatz seines Verbandes, in kriegerischen Ernst umschlägt. Im Verlauf dieses Alarms wird begonnen, existierende Pläne zur Einnahme West-Berlins umzusetzen und damit den drohenden Untergang der DDR, zu verhindern. Nur dem besonnen Eingreifen von zwei ranghohen Offiziers ist es zu verdanken, dass im letzten Augenblick, die bereits marschierenden Verbände der NVA, der Grenztruppen und des Ministeriums für Staatssicherheit, gestoppt werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 209

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Michael Schulze

Andreas M. – Der Junimann

Zu Befehl, ohne Verstand – meine Zeit bei der Volksarmee

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Der Inhalt

Erstes Kapitel: Die neue Heimat

Zweites Kapitel: Schule gegen Jugend

Drittes Kapitel: „Zu Befehl, ohne Verstand“ – meine Zeit bei der Volksarmee

Viertes Kapitel: Die Weltfestspiele der Jugend in Berlin

Fünftes Kapitel: Schwere Zeiten in der Kaserne

Impressum neobooks

Der Inhalt

Danke an meine Enkelkinder Shayla, Jeremy, Liam und Ella!

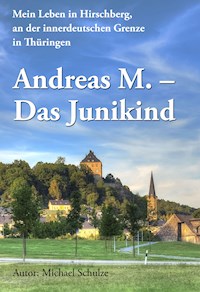

Das ist eine spannende Geschichte aus dem Leben eines jungen Menschen im Osten Deutschlands, der als Kind seine geliebte kleine Stadt Hirschberg verlassen und in die Großstadt Leipzig ziehen muss. In der neuen Heimat fühlt er sich nie richtig wohl. Die Schule macht ihm keinen Spaß und während seiner Abitur-Zeit wird er zunehmend mit Einschränkungen seiner persönlichen Freiheit traktiert.

Auf einer Sportveranstaltung in Leipzig, lernt er seine erste große Liebe kennen und hat mit ihr eine wunderbare Zeit. Zu Hause wird er von einem Nachbarn als Gammler beschimpft, weil er seine Haare so lang trägt und laute Beatmusik hört. Anfang der 70er Jahre erlebt er die Flucht eines Freundes aus der Republik und empfindet große Sympathie für diesen Schritt.

Nach dem Abitur geht er, weil sein Stiefvater es will, zur Armee und findet nach großen anfänglichen Schwierigkeiten, Gefallen an dem Beruf. Er heiratet und wird stolzer Vater von zwei Kindern. Das junge Glück hält aber nur kurze Zeit. Die anschließende Trennung verläuft friedlich und die Familie sieht sich später regelmäßig.

Als Offizier arrangiert er sich mit der allein regierenden SED und macht in den folgenden Jahren auch deshalb Karriere. Anfang der 80er Jahre geht er zum Studium nach Moskau und lernt dort eine Russin kennen und lieben. Sie gehen zusammen nach Deutschland, aber das deutsch-sowjetische Vorzeigepaar scheitert schon wenige Monate später am grenzenlosen Heimweh der Kiewerin.

Kurz vor der Wende, wird er Zeuge, wie sich die Armeeführung, mit allen noch verfügbaren Kräften gegen Veränderungen sperrt. Dabei riskiert sie auch die Eskalation, einer ohnehin schwierigen Situation, in eine Katastrophe. Auf einer Alarmfahrt mit dem Schützenpanzerwagen durch Berlin träumt er, dass der ursprünglich zur Sicherung der Mauer geplante Einsatz seines Verbandes, in kriegerischen Ernst umschlägt. Im Verlauf dieses Alarms wurde begonnen, existierende Pläne zur Einnahme West-Berlins umzusetzen und damit den drohenden Untergang der DDR, zu verhindern. Nur dem besonnen Eingreifen von zwei ranghohen Offizieren ist es zu verdanken, dass im letzten Augenblick die bereits marschierenden Verbände der NVA, der Grenztruppen und des Ministeriums für Staatssicherheit, gestoppt werden.

Wenige Wochen danach erlebt er den ersten Soldatenstreik in der Geschichte einer deutschen Armee in der Nähe von Berlin, sieht sich dabei den berechtigten Forderungen der Streikenden hilflos ausgeliefert und erlebt einige Tage später erste demokratische Reformen.

Erstes Kapitel: Die neue Heimat

Die neue Heimat

Der Rest der zweistündigen Fahrt nach Leipzig, war nicht so langweilig, wie ich befürchtet hatte. Rechts und links der schmalen Landstraßen gab es eine Menge zu beobachten und viele Dinge hatten wir ja zuvor noch nie gesehen. Kurz vor dem Erreichen unseres Ziels, verfuhr sich der Fahrer dann noch und wir irrten fast eine halbe Stunde im Süden dieser großen Stadt herum, bis wir das neue Heim endlich gefunden hatten.

Wir waren noch gar nicht richtig ausgestiegen, da hatte Mama schon den ersten Auftrag für mich parat und noch dazu einen, zu dem ich keine Lust hatte. Ich sollte, als großer Bruder, die verantwortungsvolle Rolle übernehmen, gemeinsam mit meiner kleinen Schwester einen Ausflug in die Umgebung der neuen Wohnung zu unternehmen und dabei gut auf Susanne aufzupassen. Das alles in einer uns völlig fremden Stadt. Inzwischen könnten Mama und ihre neuen Kollegen vom Konsum-Kaufhaus Schneider die drei Zimmer im ersten Stock einräumen. Sie erklärten uns, dass es sehr wichtig sei, ungestört auspacken zu können, damit die Sachen auch wohlbehalten im dritten Stock ankamen. Dabei würden wir nur im Weg stehen und könnten uns doch in dieser Zeit schon einmal hier umschauen. Gerne aber hätte ich geholfen oder wenigstens zugeschaut, wie die vielen Sachen ihren Platz fanden. Deshalb versuchte ich die Sache noch zu retten und fragte Mama: „Können wir denn nicht hier bleiben und helfen?“ Die Antwort folgte schon leicht genervt: „Nein, das Wetter ist doch so schön und Leipzig ist eine wunderbare Stadt, sie wird Euch bestimmt gefallen!“ Ich schüttelte jedoch weiter hartnäckig den Kopf und blieb bei meinem traurigen Gesicht. Da sprang sogar noch einer der neuen Kollegen für uns in die Bresche.

„Und wenn sie einmal im Weg stehen, dann gehen sie bestimmt direkt auf die Seite und …“ Aber Mama ließ ihn gar nicht richtig ausreden und blieb hart. Mit einem freundlichen Klaps auf den Rücken bekamen wir schließlich den Laufpass von ihr und die Diskussion war wieder einmal zu unseren Ungunsten beendet.Die ungeliebte erste Tour durch die große Stadt

Wir machten uns also auf den Weg. Meine Laune war allerdings an einem vorläufigen Tiefpunkt angelangt. Ich hatte wirklich keinen Bock auf diesen Spaziergang und auf die Stadt schon gar nicht.

Ganz im Gegensatz dazu war Susanne offensichtlich auf Mamas Seite oder hatte sich wenigstens schnell mit der neuen Situation abgefunden. Sie tippelte fröhlich, immer ein paar Schritte vor mir her. Dabei sprang sie, wie beim Himmel-und-Hölle Spiel, mit beiden Beinen in wechselnde Richtungen, mal nach links und mal nach rechts.

Bei nahezu jedem neuen Gebäude kam sie fast theatralisch ins Staunen und Wundern. Weil ein Baum so groß war oder der Zaun so lustig bemalt oder weil aus einem Schornstein dicker weißer Qualm in den Himmel quirlte. Damit wollte sie mir wohl zeigen, dass sie meine Meinung zu diesem Ausflug nicht teilte und die ganze Sache eigentlich ziemlich spannend fand. Auf diese Weise hatten wir schon die erste lange Straße hinter uns gebracht und kamen schließlich auf die Höhe eines ziemlich großen Betriebes. Auf dem Dach stand in weithin sichtbaren Leuchtbuchstaben das Wort Wollkämmerei und ich hatte keine blasse Ahnung, was das wohl war. Da ich keinen Fremden nerven wollte, nahm ich mir vor, Mama nach unserem Ausflug zu fragen, was die Leute eigentlich in einer Kämmerei mit der Wolle machen.

Wir bogen dann um mehr und mehr Ecken und betraten immer neue, unbekannte Straßen. Langsam wurde mir dabei mulmig im Bauch und ich dachte im Stillen, würden wir denn jetzt überhaupt noch zurückfinden? Als ich diese Bedenken vorsichtig mit Susanne teilen wollte, wehrte die aber sofort ab und erwiderte: „Das schaffen wir schon, wir sind doch nicht weit gelaufen.“ Sie hatte offensichtlich Freude an dem Spaziergang gefunden, noch keine Lust umzukehren und zerstreute einige meiner Bedenken auf die mir bekannte, freundliche Art, mit zwei Worten: „Na komm, Andreas.“ Darauf folgten dann das Verdrehen der großen, hellblauen Augen und das freundliche Wackeln mit den kleinen Zöpfchen. Dennoch fing ich sicherheitshalber an, mir die Namen der Straßen einzuprägen und legte an einen Laternenmast mein Taschentuch unter einen kleinen Stein, in der Hoffnung die Stelle im Fall der Fälle wiederzuerkennen.

Plötzlich weckte ein auffällig buntes Gebäude, am Ende eines kleinen Platzes, mein Interesse. Es war schon auf den ersten Blick ein verrücktes Haus und sah aus, als wäre es auf den Kopf gestellt. Teile des Daches endeten räumlich kurz über dem Gehweg. Kurioserweise qualmte die Esse aber zwischen zwei Fenstern am oberen Rand des dritten Stockwerkes. Als ich Susanne auf das Gebäude aufmerksam machen wollte, tat sie zunächst, als hätte sie Besseres zu tun und murmelte so etwas in ihren nicht vorhandenen Bart, wie: „Das ist doch nichts Besonderes, ein ganz normales Haus, mit einer niedlichen Tür, lustig bunten Fenstern und einem rauchenden Schornstein.“

Ich nahm sie daraufhin an die Hand und ging näher mit ihr heran. Jetzt erst sah sie das Haus richtig und starrte es ebenso ungläubig an wie ich. Sie drehte den Kopf in Richtung Erde und versuchte die gerade gewonnenen Eindrücke quasi höhenverkehrt zu korrigieren. „Was ist das?“, fragte sie und ich antwortete: „Keine Ahnung, vielleicht ist das ein Architektenhaus und der Erbauer will sich mit so einem Haus einen Namen machen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.“ Wir betrachteten das wundersame Gebilde noch einen Moment aus allen möglichen Positionen, aber auf eine richtig gute Erklärung, sind wir auch gemeinsam nicht gekommen.

Sichtlich unzufrieden mit dem Ausgang dieser Beobachtung und sicher auch schon etwas müde von dem Spaziergang, gab mir meine Schwester erste Signale für eine Umkehr. „Andreas“, sagte sie mehr als freundlich, „vielleicht reicht das ja wirklich erst einmal, was wir bisher entdeckt haben. Lass uns langsam auch mal an den Heimweg denken, ich bekomme Hunger und würde zu gerne auch einen Schluck trinken, was meinst Du?“ Der plötzliche Sinneswandel überraschte mich dann schon etwas, aber um Zustimmung betteln musste mich mein Schwesterchen nicht. Ich war im Gegenteil ehrlich erleichtert und froh über Susannes Wunsch. Ich würde jetzt zu einem Happen und einem Schluck Brause auch nicht „Nein“ sagen. Darüber hinaus wollte ich wenigstens das Ende unseres Einzuges in der neuen Wohnung noch miterleben. Aber als ganz so einfach stellte sich der Rückweg nicht heraus.

Nach den ersten beiden vermeintlichen Abkürzungen, die mir mein Bauchgefühl gezeigt hatte, erwies sich die Richtung als völlig falsch und die Verwirrung war entsprechend groß. Alle Häuser sahen gleich aus, die Wollkämmerei war nicht in Sicht und mein einziges Taschentuch weit und breit auch nicht. Susi sah mir offenkundig meine Ratlosigkeit an und war meilenweit davon entfernt, mir auch nur den kleinsten vernünftigen Tipp geben zu können. Mit anderen Worten, sie war sprachlos. Beim letzten Blickkontakt sah ich die Tränchen in ihren Augen und wusste sofort, wir verlassen uns ab jetzt ganz auf mich. Ich nahm ihre linke Hand in meine rechte Hand, meinen ganzen Mut zusammen und verdrängte die in mir aufkommende Quälgeisterstimmung. Wir waren ja schließlich nicht in einem überdimensionalen Irrgarten, sondern in der Nähe unserer neuen Wohnung. Das Ergebnis dieser Selbstfindung konnte sich dann durchaus sehen lassen. Sie war in der Vergangenheit in schwierigen Situationen eingeübt und fand bei mir in diesem Fall seinen konkreten Niederschlag in weiter und fester werdenden Schritten.

Noch kam mir nichts bekannt vor, aber wir waren nun gefühlt auf gutem Weg. Nach einigen Minuten tauchte vor uns ein Schornstein auf, den ich natürlich sofort ins Visier nahm. Susanne hatte meinen festen Blick bemerkt und sah den aufsteigenden Rauch jetzt auch. Schnell wischte sie mit der rechten Hand die Reste der Tränen aus den Augenwinkeln und lächelte mich schon wieder fast glücklich an. Die Frage, ob wir die Lindenallee nun finden würden, konnte ich jetzt mit ruhigem Gewissen positiv beantworten. Dann waren es auch wirklich nur noch einige Minuten Weg bis zum neuen Zuhause. Um drei Ecken gebogen und vier kurze Straßen entlang gelaufen, kamen wir dort an und sahen schließlich den Möbelwagen und die Leute von der Kaufhausbrigade. Mama bemerkte uns sofort und winkte uns beiden freundlich zu. Etwas erschöpft drückte sie uns kurz und fragte: „Wollt Ihr Euch die beiden Räume mal anschauen? Seid bitte vorsichtig, die Sachen liegen noch ziemlich kreuz und quer herum.“ Die Möbel und einige andere Dinge waren schon reingestellt und das neue Jugendzimmer und das ganze Heim, gefielen mir auf den ersten Blick sehr gut. Die Wohnung war frisch gemalert und alles schien viel heller als in unserer alten Wohnung. Allerdings fiel mir beim ersten Blick aus den Fenstern direkt auf, es gab den Wald gleich hinter dem Haus nicht und auf dem Hof standen nur eine Klopfstange und ein paar kleine Obstbäume, schade.

Es gab aber in den folgenden Monaten einen weiteren Grund, warum ich schon bald etwas wehmütig an die Zeit in Hirschberg zurückdachte. Der Fußball fehlte mir sehr und vor allem mein Trainer und Sportlehrer Sepp. Der hatte mir das Spielen ja eigentlich beigebracht. Zudem war ich, einige Tage vor der Abfahrt nach Leipzig, noch einmal hingefahren und hatte mich von ihm verabschiedet. In dem kurzen Gespräch war er natürlich sehr bemüht, den Umzug und die Trennung runter zu spielen und hatte mich gelobt für meine starken Fortschritte beim Fußball. Seine Empfehlung sich in Leipzig einen Verein zu suchen und neue Freunde zu finden, ging mir runter wie Öl. Und beim Tschüss-Sagen, hatte ich noch eine kleine Männerträne gesehen. Ich nahm mir auf jeden Fall fest vor, mit Mama zu reden und sie zu fragen, ob sie mir einen Verein suchen und richtige Fußballschuhe kaufen kann.Eine Schule ohne Herz

An einem der fußballfreien Sonnabende hatte Mama mich auf den Ort vorbereitet, an dem ich zukünftig lernen sollte. Bei dieser Gelegenheit durfte ich mir das Gebäude und den Schulhof anschauen. Es war ein in die Jahre gekommener großer Ziegelbau. Der hatte die gleichen Zeichen mit dem roten Kreuz auf dem Dach, wie in Hirschberg, allerdings fast noch stärker verwittert. Die Zäune waren gespenstisch hoch und aus Eisen, mit scharfen Spitzen an den Enden. Die wirkten sehr bedrohlich und gingen damit weit über die ihr zugedachte Funktion hinaus, den Schulhof vor Eindringlingen zu schützen.

Einige wenige und sehr große Bäume gaben dem Gelände um das eigentliche Schulgebäude ein Stück Natürlichkeit und Beschütztheit, ohne aus diesem Ensemble etwas halbwegs Schönes und Angenehmes zu machen. Ich hatte keine Ahnung, worin die frühere Nutzung der Schule bestanden haben könnte, aber vermutlich war es eine Kaserne, oder so etwas Ähnliches.

Beim Betreten des Inneren hatte man sofort das Gefühl, von den Gängen erdrückt zu werden. Dazu kam, dass die Flure mit ihren bräunlichen und dunkelgrün gestrichenen Wänden eine bedrohliche und einengende Atmosphäre bewirkten. Das spärliche Licht an der Decke machte es dem Auge schwer, selbst nach einer längeren Gewöhnungsphase, über mehr als ein paar Meter hinaus, sehen zu können. Die Schulmöbel sahen ziemlich mitgenommen aus. Auf vielen Bänken, Schreibbrettern und Klappstühlen hatten sich zahlreiche Schüler vor meiner Zeit in dem weichen Holz mit Kritzeleien verewigt. Der einzig freundliche Teil des Klassenzimmers waren die grüne, mit gemasertem Holz umrahmte Schiefertafel und die großen Fenster, mit vielen kleinen, ganz schwach gefärbten Scheiben.

Eigentlich sollte ich mich bei dieser Gelegenheit mit meiner neuen Schule anfreunden, aber das war bei dem, was ich vorfand und bei meinem Heimweh nach Hirschberg, schlicht unmöglich. Es war nichts dabei, was mir auch nur annähernd gefallen oder mich berührt hätte. Alles war meilenweit entfernt, von dem was ich aus der Stadt meiner Kindheit kannte. Und das hat sich dann auch in den folgenden Monaten nicht geändert.

An meinem ersten Schultag nach den Ferien brachte mich Mama extra zum Unterricht und versuchte mir auf dem Weg dorthin, die Schule und die sicherlich tollen Lehrer schmackhaft zu machen, aber das nützte nichts. Ich hatte einfach kein Ohr dafür. Sie blieb dann zwar noch auf einem ziemlich wackeligen Holzstuhl, einige Meter hinter der letzten Bankreihe sitzen und wollte mir damit wohl Rückhalt geben, umsonst. Als der Deutschlehrer mich der Klasse zu Beginn der Stunde vorstellte und mich bat, den Mädels und Jungs kurz zu sagen, wo ich herkomme und als was meine Eltern arbeiten, wurde ich nur tiefrot im Gesicht und brachte kein einziges Wort über meine Lippen. Herr Becker, so hieß der Erzieher, machte das dann für mich und gab Mama sofort danach ein kurzes Zeichen, jetzt den Raum zu verlassen. Sie erhob sich bewusst vorsichtig, um ja kein Geräusch zu machen, winkte mir mit einer Hand noch kurz zu und war weg. Ich blieb allein mit den vielen fremden Menschen und war dann wirklich sehr froh, als es kurz vor zwölf Uhr wieder klingelte und ich meine Sachen zusammenpacken und den Heimweg antreten konnte. Dieses ungute Gefühl schwang dann immer in meinen fast düsteren Gedanken mit. Die Leute blieben mir lange Zeit fremd und selbst unter den Mitschülern in der Klasse gab es nur wenige echte Kumpels, wie ich es aus Hirschberg kannte. Dort waren das eben nicht irgendwelche Jungs und Mädchen, sondern die Kinder von Leuten, die man kannte und zu denen man, bis auf ganz wenige Ausnahmen, eine positive Beziehung hatte.

Im Klassenbuch waren bei mir deshalb viele Fehltage eingetragen. Ich erfand alle möglichen Ausreden, um früher nach Hause gehen zu können. Mal waren es Kopfschmerzen, bei anderer Gelegenheit ist mir das Schulessen nicht bekommen und auch der auf dem Schulhof verstauchte Fuß kam bei den Ausreden mal vor. Mama hatte ich diese Dinge nicht in jedem Falle gebeichtet, sondern dann war eben eher Schluss, weil ein Lehrer krank geworden war oder Ähnliches. Aber entgangen war es ihr natürlich nicht, dass ich mit der neuen Heimat so meine Probleme hatte. Sie versuchte mir dann immer wieder Mut zu machen, nach dem Motto, das wird schon, aber ich bin dann nur selten mit Freude zur Schule gegangen und habe die guten Noten aus Hirschberg nie mehr erreicht.

Noch im ersten Jahr in Leipzig gab es auf dem Schulhof einen Zwischenfall, der mich noch lange beschäftigte. Mit Wolfgang, einem großen und kräftigen Burschen aus meiner Klasse, hatte ich mich in der ersten Zeit etwas angefreundet. Der liebte Musik, wie ich, und spielte sogar Gitarre. Er hatte mir beigebracht, wie man mit einer einfachen Schnur alle möglichen Zaubertricks machen konnte. Eines Tages war ich mit einer Bemme in der Hand auf dem Schulhof unterwegs und ein Bengel, den ich nicht weiter kannte, machte sich über mich lustig. Der wusste irgendwie von meiner Dorfvergangenheit und wollte mir noch dazu ein Feuerzeug wegnehmen, das ich mir wenige Tage zuvor eingetauscht hatte. Als ich mir das nicht gefallen ließ, nahm der mich so lange in den Schwitzkasten, bis ich keine Luft mehr bekam und zog mir dabei das Feuerzeug aus der Hosentasche. Nachdem ich mich mühselig losgerissen hatte, rannte ich zu Wolfgang. Der sollte den vermeintlich kleinen Burschen verwarnen, eine Wiederholung solcher Attacken verhindern und vor allen Dingen mein Feuerzeug zurückholen. Das Ergebnis war jedoch mehr als schockierend für mich. Als Wolfgang dem Burschen die Sache in diesem Sinne klar machen wollte, sprang der behände wie ein Tiger auf meinen deutlich größeren Freund zu und schleuderte dem unvermittelt links und rechts die Fäuste kräftig ins Gesicht. Der dabei entstandene Doppelknall schlug bei mir im Gehirn ein, wie ein Schuss und ging weiter durch Mark und Bein. Wir rannten beide sofort, wie vom Teufel gejagt, davon. Wolfgang hatte große Schwierigkeiten nicht laut loszuheulen und versteckte sich im Keller des Schulgebäudes. Ich hatte den Rest des Tages Angst und Probleme die Erkenntnisse aus diesem Vorfall in meinem Kopf zu sortieren. Vielleicht war es am Ende das Auseinanderdriften von Erwartung und nicht eingetretener Wirkung, von Größe und Kraft der Ungerechtigkeit, das mich so ratlos gemacht hatte. Und mein Freund tat mir leid. Das abhanden gekommene Feuerzeug habe ich schnell abgehakt und ehrlich gesagt, ich war froh, dass ich nicht an Wolfgangs Stelle versucht hatte, mir das Feuerzeug zurück zu holen. So etwas denkt ein guter Freund eigentlich nicht.Eine Flucht aus der Republik

Eine, auch in diesen Tagen nicht alltägliche, Geschichte hatte sich dann einige Zeit später ereignet. Ein beliebter Treffpunkt für eine Gruppe Gleichaltriger war die Kleingartensparte „Alte Scholle“, am Rande des neu gebauten Schwimmbades. Dort trafen sich, Jungs aus dem Viertel, fast jeden Nachmittag, wenn wichtige Hausaufgaben erledigt waren, rauchten heimlich und tauschten Sachen aus, die normalerweise nichts mit der Schule zu tun hatten.

Zu den bewunderten, etwas älteren Akteuren im Umfeld dieses kleinen Geheimbundes gehörte Jürgen, der damals schon über 18 war, und den ich sehr bewunderte. Er konnte meiner Meinung nach einfach alles. Er hatte gerade seine Lehre als Maurer abgeschlossen und arbeitete vor allem auf Baustellen in Berlin. Jürgen war nicht viel größer als die meisten von uns, aber kräftiger gebaut und hatte sehr kurz geschorene, dunkle Haare. Seine hellblauen Augen strahlten wie kleine Sterne, wenn er sich in unserer Nähe aufhielt und er war offensichtlich gern bei uns. Er kam meist in etwas verwaschenen, aber echten Levis-Jeans zu uns, trug ein gestreiftes Fleischerhemd und darüber eine hellblaue Strickjacke, die er aber immer als erste Handlung in eine Ecke warf. Jürgen machte nie viele Worte, lange rumquasseln war nicht seine Sache, das hatte er uns damals bei jeder Gelegenheit unter die Nase gerieben. Er war anerkannter Weise ein Mann der Tat und überraschte uns bei nahezu jedem Treffen mit einer anderen Sache. Vor allen Dingen seine ganz erstaunlichen Zaubertricks mit Geldstücken und die Fähigkeit Wasserpfeife zu rauchen, hatten uns schon nach kurzer Zeit zu ihm aufschauen lassen. Er war aber auch ein sehr guter Fußballer, hatte als Einziger ein Kofferradio und was noch beeindruckender war, tolle Fotos von den Beatles. Wir fühlten uns alle in seiner Anwesenheit wohl und auch sicher, weil er stark war und zum Beispiel ein Messer mit heraus klappbarer Klinge besaß. Das konnte er zielgenau auf mehrere Meter Entfernung in den Stamm eines der vielen umstehenden Obstbäume versenken. Nahezu unschlagbar war er darüber hinaus beim Apfelklauen. Dabei holte er fast immer die meisten Früchte und war für mich gefühlt DDR-Meister beim Klettern über den einen oder anderen Gartenzaun, zu den Nachbarn in der Kolonie.

Manches Mal tauchten auch Burschen bei uns auf, die nichts Gutes im Sinne hatten und nur auf Prügeleien aus waren. In solchen Situationen bewies Jürgen dann seine Kämpferqualitäten und ging sofort nach dem Eintreffen solcher Störenfriede auf die Leute scharf zu. Er verfiel in einen offensichtlich häufig trainierten Box-Ausfallschritt und machte ein grimmiges Gesicht dazu. Das reichte im Normalfall zur Abschreckung und die vermeintlich starken Typen, ergriffen die Flucht. Da das nicht wirklich oft passierte, gab es von unserem Beschützer auch keine Erklärungen. Er hatte auf eine Frage von mir, ob er Boxen richtig trainiert, nur abgewunken und gesagt, dass er sich das selbst beigebracht hätte. Am Ende war es für die kleine Truppe auch nicht so wichtig, wo er das gelernt, sondern dass er das drauf hatte. Die abschreckende Wirkung jedenfalls trat in vielen Fällen ein und wir waren stolz auf Jürgen.

Eines Tages erzählte er mir und dem harten Kern der Clique, unter strengster Verpflichtung zu Verschwiegenheit, dass er vorhabe, als Rentner verkleidet nach Westdeutschland abzuhauen. Wenn ihn einer verraten würde, käme er sicher in den Knast, und das wollte doch ganz bestimmt keiner von uns. Wir mussten das dann auch trotz eifrigen Kopfnickens schwören und zwar richtig. Wir hoben alle die rechte Hand und versprachen hoch und heilig, das auch wirklich keinem Menschen zu erzählen. Bei der Ankündigung dieser abenteuerlichen Reise ließ er nicht den geringsten Zweifel daran, dass die ganze Sache beschlossen und schon sehr weit sei. Seine Worte klangen dann auch ziemlich pathetisch, als er sagte: „Jungs, ich mache mich auf den Weg in den Westen und habe mir das wirklich gut überlegt.“ Dann nahm er die beiden Hände links und rechts an die Mundwinkel und flüsterte fast: „Die Flucht ist ziemlich gefährlich und Ihr müsst mir natürlich fest die Daumen drücken. Aber das Risiko nehme ich in Kauf, die Angelegenheit ist mir einfach sehr wichtig.“ Er sagte nicht genau, wann es losgehen würde, aber er kündigte an, dass wir uns dann vermutlich einige Zeit nicht mehr sehen würden. Diese Neuigkeit kam für uns nicht völlig überraschend. Jürgen hatte uns auch früher immer einmal vom Westen erzählt, wo das Leben seiner Meinung nach viel freier sei.

Er wollte sich seine Klamotten nicht ein Leben lang von einem Onkel aus Hamburg schenken lassen, sondern zu tollen Musik-Konzerten gehen und sich auch mal in einer Striptease-Bar von hübschen Mädels verwöhnen lassen.

Ich dachte, so weit ist das von meinen Sehnsüchten nicht entfernt, aber fliehen wäre mir zu gefährlich. Mama und Susanne wären sicher sehr traurig, wenn ich auf nimmer Wiedersehen verschwinden würde. Einen Vorteil hätte das Leben im Westen allerdings doch. Ich könnte mich auf die Suche nach meinem Vater machen, der vor vielen Jahren in den anderen Teil Deutschlands verschwunden war, und den ich zu gerne wiedersehen würde. Aber wollte der mich überhaupt noch sehen, nachdem er jetzt so lange Zeit kein Lebenszeichen gegeben hatte? Auf diese schwierige Frage hätte ich zu gerne eine Antwort gehabt, aber da war niemand weit und breit in Sicht, der mir dabei helfen konnte.

Das was Jürgen vorhatte, hieß zu dieser Zeit Republikflucht und wurde mit Gefängnisstrafen geahndet. Auch Mitwisser einer solchen staatsfeindlichen Aktion zu sein, war sicher nicht von Pappe. Aber das interessierte uns damals nicht, keiner wollte Jürgen an irgendein Messer liefern und ein bisschen hatten wir die reale Gefahr vielleicht auch unterschätzt. Niemand aus der kleinen Clique hatte ja auch nur eine Ahnung von dem, was die Stasi mit Republikflüchtigen zu dieser Zeit anstellte. Einzig, Jürgen könnte eine Vorstellung gehabt haben. In jedem Fall hat es niemand direkt verraten. Der Mann auf der Flucht zeigte uns dann noch den gefälschten Ausweis und die Krücken, mit denen er, als alter und gebrechlicher Mann getarnt, mit der Bahn nach München ausreisen wollte. Besonders beeindruckend war für mich die Perfektion, mit der er das offensichtlich umgesetzt hatte, sogar einen selbstklebenden Schnurbart zog er im Verlauf dieses Gesprächs aus seiner Jackentasche.