Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

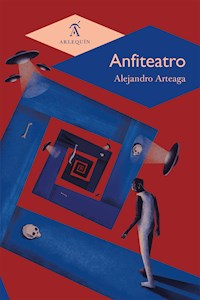

«Colaboramos en cualquier muerte al abrir una puerta o al caminar una calle. No es tan difícil de entender, ¿o sí?» Antoine Arnoux está obsesionado por encontrar cualquier pista que le ayude a resolver la muerte de Valerie Lefebvre, una crítica e historiadora de arte —que es también su expareja—. Lo que Antoine no sabe es que Valerie mantenía relaciones con artistas peculiares que buscaban más que simplemente escandalizar al público. Arnoux, un hombre que más bien se había entregado a la literatura, se encuentra inmerso en un mundo extrañamente familiar; después de todo, «el mundo es un texto ubicuo, un fractal de signos». Así, se enfrasca en una búsqueda recorriendo varias ciudades europeas y atendiendo las instrucciones de personas que parecen hablarle en código. ¿Quién fue? ¿Quién asesinó a Valerie? ¿Quién fijó su cuerpo, con clavos, a una tabla? De cierta forma, resolver por su cuenta la muerte de Valerie le ofrece una visión más íntima de lo que jamás pudo conocer mientras ella seguía viva. Cada descubrimiento, más extraño que el anterior, le muestra que es parte de algo mucho más incomprensible y que, lo quiera o no, está bajo la influencia de un mecanismo de enigmas. Obra ganadora del XIII Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2018, en la categoría de novela, convocado por el Gobierno del Estado de Guerrero a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal. Jurado: Mauricio Carrera y Raúl Anibal Sánchez.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIRECTORIO

Héctor Antonio Astudillo Flores

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero

Alejandra Frausto Guerrero

Secretaria de Cultura del Gobierno Federal

Rodolfo Mauricio Leyva Castrejón

Secretario de Cultura del Estado de Guerrero

Esther Hernández Torres

Directora General de Vinculación Cultural del Gobierno Federal

Tonantzin Arcadia Romero Hernández

Coordinadora de Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura de Guerrero

Éber Yaír Sánchez Montañez

Coordinador Administrativo de la Secretaría de Cultura de Guerrero

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2020.

Dirección editorial: Felipe Ponce • Elizabeth Alvarado

Obra ganadora del XIII Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2018, en la categoría de novela, convocado por el Gobierno del Estado de Guerrero a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal.

Jurado: Mauricio Carrera y Raúl Anibal Sánchez

©Alejandro Arteaga

D.R. © 2021 ArlequínEditorial y Servicios, S.A. de C.V.

Teotihuacan 345, Ciudad del Sol,

45050, Zapopan, Jalisco.

Tel. (52) 33 3657 3786 y 33 3657 5045

www.arlequin.mx

ISBN 978-607-8627-28-8

Se editó para publicación digital en junio de 2022.

Hecho en México

Para Fabiola Ruiz Reyes,

porque aquí debe estar tu nombre.

Un fantasma recorre Europa

ADOLF HITLER

Un error original acaso valga más que una verdad insignificante. La verdad siempre se encuentra; en cambio, la vida puede enterrarse para siempre

FIÓDOR DOSTOIEVSKI

I

—Valerie Lefebvre ha muerto —dijo la voz en el teléfono.

II

III

[BUZÓN DE VOZ]

¿Es usted Antoine Arnoux? Represento a la policía de la ciudad de Viena. Una disculpa, mi francés es casi escolar. Una lamentable noticia: Valerie Lefebvre ha muerto asesinada. Su esposo, Leopold Helden, fue aprehendido como probable autor del crimen. Le pido, si es posible, se comunique a este número para zanjar los asuntos legales: el reconocimiento del cuerpo y su disposición.

IV

Una muerte salvaje es un manto negro que lo cubre todo. En más de una ocasión, luego del crimen, maldije haber conocido a Valerie en ese pasillo universitario, en una época perfecta, mientras ella comenzaba sus estudios de historia del arte y yo de literatura, rodeados del más patético panorama y sus lacrimógenos detalles. Era como si todo se hubiera preparado durante años para un desenlace monstruoso. E incluso cuando me enteré de su muerte, sospeché que las obsesiones académicas de Valerie habían trazado el camino.

Las investigaciones de la policía austriaca apuntaban a Leopold Helden, pareja actual de Valerie, como probable autor del asesinato y puesta en escena. A base de endebles silogismos, los agentes concluyeron que Helden, en su calidad de artista conceptual y, por supuesto, en la naturaleza de su producción —grotescas esculturas fabricadas con partes de animales disecados, lienzos cubiertos con secreciones humanas, etcétera—, degolló y luego decapitó a Valerie, desmembró el cuerpo y, por último, en el éxtasis de una imaginaria aunque improbable cima plástica, armó y dispuso un retablo en su casa de las afueras de Viena para asombro, incluso, de él mismo. El móvil del asesinato: la construcción de una obra cumbre.

Pero cuál.

No juzgaba posible que Leopold, siendo como era —un hombre engreído pero cobarde, ambicioso pero incapaz—, asesinara a Valerie de esa forma y para los fines que la policía vienesa presumía. En todo caso, la puesta en escena pudo ser una obra maestra o la tibia pretensión de una gran obra; sin embargo, Helden definitivamente no era su autor. Aunque le guardaba un odio velado por haber contribuido, en cierta medida, a mi separación de Valerie, hallé rastros de verdad en su inocencia declarada.

Renuente siempre a aceptar las verdades categóricas de los extraños —y, sobre todo, de los amos de la justicia—, puse en marcha mi propia búsqueda. Admito que, en un principio, además de no asimilar la muerte de Valerie —con quien había vivido siete años durante mi ahora lejana juventud— y las condiciones en las que se dio, creí que lo mejor sería olvidarme de ese asunto y hacer mi vida; quedarme en casa, en la certidumbre de mis libros y mi soledad. Porque era tan sencillo y, al mismo tiempo, tan complicado envolverse en lo controlable en apariencia, en los libros, la escritura y los cafés, como en una frazada o un escudo, y aguardar la vuelta de tuerca que seguro no llegaría. De cualquier modo, hay cosas que uno comprende en un instante: ese crimen iba a perseguirme adonde fuera; aunque intentase esconderlo o evadirme, aparecería como un majestuoso quiste, como una tragedia perenne en mi escritura y en mi vida.

Y aquí está.

Asimismo —debo confesar sin rubor—, la presentida historia oculta de ese homicidio me causó una fascinación obscena. En lo más escalofriante de esa trama, supuse —y supuse bien— que debía hallarse un horror aún desconocido aunque estimulante. Y arropado por una pausa indeterminada en las clases que impartía en la universidad, concluí que era el momento de emprender algo distinto.

Luego de leer todas las notas de la prensa a mi disposición, los rastros, las descripciones del lugar, el hallazgo del cadáver y las tempranas pesquisas, y como según había aprendido mediante la literatura que tenía a la mano, resolví que debía hacerme de una estrategia, como todo buen detective.

En breve, una ocurrencia me iluminó.

Leopold Helden sostenía una amistad de hierro con el duque Vitold Óblanov —un excéntrico intelectual y coleccionista suizo—, y sospeché que Valerie, en el ánimo de sus investigaciones universitarias, lo habría conocido en su casa, en Berna. Ella siempre habló desmedidamente de ese hombre. Lo primero, decidí, antes de trasladarme a Viena, era hablar con el duque, hacerlo mi confidente. Un trabajo nada sencillo y que se complicaba con mi impericia. Solicité entonces el auxilio de mi viejo amigo Milan Stokovich, un escritor que reside —o residía— en la ciudad de Óblanov, para hacer más amable esa incursión.

V

—Soy un monstruo de cuerda —nos dijo el gigante.

El enano iba y venía por la sala trayendo un sinfín de platos colmados de semillas y aperitivos, una abundante gama de canapés y aguas de colores, hojaldres y refrigerios que, así fuésemos una docena de hombres, no alcanzaríamos a deglutir nunca. Teníamos a nuestra disposición un auténtico laboratorio como preámbulo del almuerzo que nos había ofrecido el duque. Sin embargo, las innúmeras posibilidades me dañaron el apetito que, desde horas antes, me agobiaba ya en los augustos portales de la Münsterplatz a la espera de mi colega Milan Stokovich.

Abriéndonos paso entre la bruma y la nieve que inundaban las calles, acudimos temprano a la residencia. Recorrimos la muralla periférica hasta que un sujeto enorme nos condujo frente a una amplia abertura en el muro que nunca habríamos descubierto solos. Esa blanca mañana de octubre, la nevada se mudó en llovizna y esa visita, en una auténtica caja de sorpresas.

—Soy un monstruo de cuerda —dijo de nuevo el gigante, quien seguía de pie a un lado de los sillones que bordeaban la suntuosa sala adonde fuimos convidados, cuales viejos tributarios de la nobleza, a esperar a nuestro anfitrión, el viejo y receloso duque Vitold Óblanov. Y el gigante, sin abandonar la ligera sonrisa que le arqueaba los labios, nos veía alternadamente a uno y a otro, vigilando, quizá, cualquier movimiento nuestro, un imperceptible guiño o el gesto que revelara la trampa.

Milan Stokovich me confió al oído que el gigante le recordaba apenas a un oficial de la inteligencia suiza, pero no podía asegurarlo.

Con solo echar una ojeada a las paredes del pasillo por el que nos condujo el gigante y a la sala de la comilona imposible, descubrí cuadros de gran valía. Seguro eran producto del tráfico ilícito, porque justo en la esquina del primer pasaje, vi La cena de Prometeo, de Giorgio Vasarelli, una obra desaparecida años atrás del Museo del Parlamento. Vi uno de los tantos planos de El Gran Vidrio, de Marcel Duchamp, en el refectorio. Vi un Klee, un Warhol, un Klimt, incluso un Magritte, todos extraviados hasta entonces y hasta ahora. Y, precisamente, veníamos en busca de una pieza de arte o algo parecido, hacia allá nos guiaba mi pesquisa ignorante.

En el espeso bigote, en los ojos hundidos y las ojeras, en los prominentes pómulos adiviné el origen turco del gigante. Por un momento, como en una espantosa prolepsis, creí ver cómo ese hombre, solo con sus manos, nos destrozaba a mí y a Stokovich, cual si fuésemos dos muñecos de paja, frente a los ojos del duque. Una sensación, sobra decirlo, nada agradable.

Y el enano en lo suyo: nos acercó todavía un tazón con pequeños trozos de carnes frías y pan de centeno, una jarra de té y una canasta de uvas. De pronto creí que el del enano era un acto para distraer a los visitantes, una sutil cortina de humo para que no descubriésemos un objeto o un ambiente extraño o lo que fuera. Mas esa reflexión no me convenció del todo y, en poco tiempo, concluí que pensar sistemáticamente en la posibilidad de dobles juegos, en el escamoteo a priori de la gente a mi alrededor, me comenzaba a dañar sin remedio alguna zona del cerebro. Yo no era un detective, vivía sin la templanza necesaria, con el siempre inútil delirio persecutorio.

Y me creí a punto del vómito cuando vi aparecer la espigada silueta del duque por la curva de la escalera. El gigante hizo una reverencia más cercana a la esclavitud que a la cortesía. El enano emitió un graznido —al parecer habitual— y, saltando, se escabulló tras un busto de bronce. El duque era un hombre de mediana edad, rubio, de facciones duras, pero de gestos refinados hasta el amaneramiento.

—Buenos días, caballeros. Acepte, por favor, monsieur Arnoux, mis condolencias por el amargo suceso reciente. Espero que mis asistentes hayan sido cordiales y obsequiosos con ustedes.

—No lo dude —dije—, hasta la saciedad.

El gigante soltó una carcajada y se cubrió la boca sin dejar de reír.

Sereno, el duque tomó un bastón del atril de armas antiguas que se alzaba a un lado de su sirviente. Un hermoso bastón con pomo de plata. El atril guardaba mosquetas, florines, mandobles y carabinas en perfecto estado, según nos presumió más tarde nuestro anfitrión.

—Por lo que me contó por teléfono —dijo Óblanov jugando con el bastón entre los dedos—, desean hallar una peculiar pieza de arte. Si lo consienten, luego del desayuno podremos hablar largo sobre ello. Supongo que también para ustedes los alimentos guardan cercanía con lo sagrado. Por aquí, si me hacen favor.

El comedor era un salón de altas paredes, adornado con antiguos cuadros de gran formato, lienzos que representaban a cada una de las ocho hamadríades y parecían pintados bajo la influencia de Caravaggio o de Gentileschi. Un largo ventanal mostraba en los cristales sin paño la lenta película de una nevada que se antojaba eterna.

Traté de reparar en cada detalle, por minúsculo que fuese: el trazado de la casa, los cuadros en las estancias y los salones, el discurso y las inflexiones del duque y su servidumbre… pues en los detalles —lo aprendí en Conan Doyle y en Chesterton; lo reafirmé en Hammett— se halla la clave para resolver cualquier situación. Mentalmente, todo puede ser resuelto si se aprende a observar: conocer el contenido de un libro desde otro, prevenir una catástrofe inminente, obtener la distancia de la Tierra a la Luna con un par de cifras.

Como era de esperarse, el desayuno no estuvo exento de abundancia y barroquismo. El duque devoró la mayoría de los platos que le fueron servidos. Stokovich y yo apenas picábamos uno y lo hacíamos a un lado. Aun así, quedamos satisfechos y algo asqueados por la cantidad de platillos que le vimos engullir a Óblanov.

Nos instalamos casi en abandono, luego de los alimentos, en una sala de juegos de mesa donde fumamos hachís y bebimos merlot. El enano y el gigante nos rondaban como rémoras, contribuían sin pausa al cortejo de su amo, celebraban sus palabras y lo procuraban en extremo.

—Deseo seguir la ruta que siguió Valerie —dije con premura en medio de algún intercambio sin importancia

El duque se quedó a la mitad de una palabra sin abandonar su gesto de suficiencia. Supuse que el tema no era de su agrado, que, de no ser por mi abrupta interrupción, lo aplazaría hasta reducirlo a unas cuantas frases o hasta que nuestra estancia se hiciera insoportable.

—¿Seguir su ruta? —dijo con sorna— ¿Adónde cree usted que se dirigía?

—No sé si buscaba exactamente una pieza de arte, un cuadro, una escultura, un objeto, a lo mejor los planos de una instalación, no sé, el guion de un performance, aún no lo tengo claro.

El gigante estiró su largo brazo y encendió la pipa de Stokovich. Óblanov se acomodó en su silla y llamó al enano.

—Poseo cientos de obras, monsieur Arnoux —tomó un par de pastillas que le acercó el pequeño hombre—. Llevo en esto mi vida entera —los sirvientes asintieron con gravedad—. Muchas personas recurren a mí, coleccionistas y curadores, privados y públicos. Además de poseer una importante colección, también conozco la ruta de compra en casi toda Europa y Estados Unidos. Soy consejero cultural en este país, no lo olvide. Ayudo a armar exposiciones y pequeños patrimonios. Todo mundo acude a mí para lo mismo. Intente ser más específico, recuerde que hay un hecho de sangre en el que están inmiscuidas dos personas que estimamos, y debemos ser cuidadosos.

—Si acudo con usted es por Valerie —repuse, tratando de serenarme—. Quizás sea una historia que me cuento, pero sé que desde antes de conocer a Leopold seguía el rastro de una pieza, de un hombre o de un grupo, realizaba una investigación sobre vanguardias crípticas, creo que eso lo sabe usted mejor que yo. Lo diré más claro: creo que su amigo Leopold Helden es inocente.

—¡Sin duda lo es! —me interrumpió el duque, incómodo.

El enano soltó una charola con gran estruendo y el gigante se puso en guardia. Un absurdo.

—Señor duque —terció por fin Stokovich, afable y conciliador—, no pretendemos molestarlo en sus asuntos, sino hallar la verdadera causa, al verdadero culpable de este crimen. La policía austriaca no le permitirá leer a monsieur Arnoux, suponemos, los apuntes de Valerie ni revisar sus efectos personales. Sabemos que ella continuó con la investigación luego de su compromiso y posterior boda con Helden, a quien, suponemos también, conoció aquí mismo. Nuestra visita obedece estrictamente a ello: averiguar, de primera mano, el rumbo que tomó la empresa de Valerie.

Óblanov se tomó un tiempo para desprenderse de su primera molestia. Se echó para atrás en su silla y exhaló largas bocanadas, jugando con el humo. El gigante volvió a su posición de descanso y vigilancia. En las ventanas, la nieve cercaba la vista del jardín y de las fuentes, la violenta blancura que se comía al mundo.

—Nunca había tenido un amigo en apuros de este tipo —habló por fin el duque, con pausa, tratando de que cada palabra cayera en su sitio—. No es lo común. Las condiciones son penosas, inclusive cuando se habla tangencialmente de ellas. Me exaspera percibir la ligereza en su manejo, ustedes sabrán perdonarme. Entiendo que no es nada sencillo darse a la tarea de averiguar el móvil de un crimen, en especial el de un ser querido. Yo he dejado la suerte de Leopold en manos de la policía y no le ha ido nada bien. No quiero tampoco ser involucrado en una situación tan vulgar. Óiganlo, señores: no permitiré que por ningún motivo sean maltratados el nombre de mi familia ni su abolengo defendido durante siglos.

Le sostuve la mirada y permanecí tranquilo, aguardando.

—Dicho lo anterior —continuó Óblanov—, como aviso y precaución para ustedes, y en especial para monsieur Arnoux, les confiaré un par de cosas. No se equivocan, Valerie vino a buscarme hace algún tiempo, aunque les aseguro que ella misma no sabía con exactitud el objeto de su obsesión. Indagaba sobre un grupo clandestino, un grupo que linda con lo criminal, un secreto a voces en el círculo subterráneo de arte europeo desde hace décadas, un grupo que, según ella misma me reveló, opera con vaya a saber qué intenciones en pequeñas células, en distintas ciudades de Europa. No sé, probablemente todo se trate de una fantasía de gente sin ocupaciones; sin embargo, ella quiso averiguarlo. Supongo que su primera fuente de información fue Leopold. Lo conoció aquí en casa, pero lo frecuentó en Viena. Casi estoy seguro de que él también era un entusiasta de esa leyenda y trataba de seguir al supuesto grupo aquel con propuestas que, imagino, nos hablan de mero fanatismo por parte de mi amigo, es decir, no condicionadas por ningún programa; y no importa, es un artista promisorio, de primera línea. Mucho de lo que diga puede meterme en problemas o meter en otros a Leopold, les ruego discreción. No necesito decírselo a usted, Arnoux, se habrá percatado ya. En esta casa guardo obras de alto valor, cuadros y esculturas que son buscadas por mucha gente. En el desván almaceno piezas de Leopold Helden. Se las mostraré para ilustrar lo que digo.

Subimos los tres pisos de la residencia hasta una última escalera en forma de caracol. Ingresamos a un altillo acondicionado como bodega, a media luz, e invadido en gran parte por una estructura metálica para almacenar los lienzos. Muchas de las obras que allí se alojaban no habrían entrado ni salido por la estrecha puerta. Me pareció curioso. Una parte considerable de las esculturas y los muebles estaban embalados. Antes de exponernos las piezas de Helden, el duque nos mostró, con cierta presunción infantil, algunos de sus más preciados tesoros: un pequeño Greco que representaba el estilizado cuerpo de un san Juan en Patmos, acosado por las visiones de los últimos días; una tabla de Masaccio casi desconocida; un primer estudio del Guernica; entre muchas otras. Íbamos de maravilla en maravilla, casi cómplices, justo cuando deslizó de su estante el primer Helden.

Stokovich guardó silencio de inmediato. Era un lienzo monocromo compuesto con patas de cientos de roedores auténticos —ratas, sobre todo—, acomodadas de tal modo que pareciesen a punto del ataque. Óblanov no disimuló una sonrisa al comprobar nuestro horror. Antes de que el duque lo depositara de nuevo en su lugar, me atreví a tocarlo.

Seguimos por un pasillo para ver dos piezas más: una caja de sorpresas y un díptico.

De la caja, saltó, movida por un resorte activado por el duque, la cabeza momificada y rota de un chimpancé. El impacto me hizo apartarme y tropezar con los pies de Stokovich. Estuve a punto de caer al suelo. Mis nervios poco ejercitados me obligaban a replegarme. Me hallaba fascinado y aún faltaba lo mejor.

El díptico era cruel y hermoso. En dos tablas de roble había sido clavado el cadáver de un perro aún con su cadena, un perro de pelaje color miel que brillaba con la luz. Clavos gigantes, de cabezas amplias y afiladas. Clavos en los ojos, en el cuello, en las patas y en el vientre. Se mostraba contrahecho, como si hubiese tratado de huir mientras lo fijaban a las tablas. En el borde inferior, un rótulo blanco:

¡Quieto, Boby!

No pude contenerme, me reí. Una sensación extraña, como de culpa o complicidad. Me vuelvo a reír por lo bajo ahora que lo escribo.

—No les preguntaré qué opinan de esta pequeña muestra —dijo el duque—. La justicia austriaca llegó a rápidas y absurdas conclusiones por obras como esta. A nadie dejan impávido, es obvio. Sin embargo, no todo el que clava un perro en una tabla matará necesariamente a una mujer para el mismo asunto.

—¿Encuentran comprador estas obras? —deslizó Stokovich, ajeno a las palabras, todavía extasiado, aunque tratando de volver en sí.

—Más de los que usted cree.

—¿Vio usted imágenes del retablo que armaron con los restos de Valerie? —pregunté.

Vi un gesto de enfado en el rostro de Óblanov.

—¿Va a ayudarme, señor duque? —dije casi como un ruego— ¿Me dará un nombre, una dirección?

Óblanov me miró unos segundos. Luego, con evidente molestia, dijo:

—Lo guiaré al mismo lugar que guie a Valerie. El resto del viaje es su responsabilidad y lo único que me interesa es que se aclare que Leopold no es un asesino. Busque en el centro de Viena el Café Herrenhof. Pregunte al dependiente, a cualquiera, por La puerta al centro del mundo. Si todo sale como deseamos, lo conducirán por un pasillo casi secreto hasta una sala donde podrá hablar con una mujer llamada Fabienne Rastier. Acuda rayando las siete de la tarde, no antes, no después. Hágame caso y obtendrá, si no lo que busca, una mejor vía para llegar a ello. Recuérdelo: La puerta al centro del mundo. Y, por favor, si no hay necesidad, no me busquen más.

El duque tapó de nuevo el díptico y bajamos. Antes de despedirnos cordialmente y sin ánimo de volver a encontrarnos, Óblanov le obsequió a Stokovich una pipa de raíz de coronilla, y a mí, de su atril de armas, una daga con empuñadura de marfil labrado. El gigante nos acompañó hasta las puertas de la residencia, sosteniendo un inmenso paraguas. Ya la nevada era una suave pero pertinaz llovizna. Stokovich no se contuvo y antes de salir vomitó encima de unos setos congelados. Yo no tardaría en imitarlo. El gigante no paraba de reír.

—Tú no eres un muñeco de cuerda —le dije mientras se cerraba el pesado portón.

VI

La mañana en que me introduje en compañía del médico al sótano del anfiteatro vienés para reconocer los restos de Valerie, me sentí atravesado por una angustia y el recelo último de mi expareja, como si fuera a entrevistarme con ella y no a enfrentarme con pedazos de carne congelada. Se me nubló la vista y solo veía al médico caminar frente a mí. Cuando llegamos al fondo de ese pasillo profusamente iluminado, junto a la plancha metálica donde se acomodaban unos bultos debajo de una bolsa blanca, mi angustia fue en aumento. Me hallaba a punto de gritar.

El destino fue benévolo.

Agradecí que el médico solo descubriera el amoratado rostro de Valerie y dejara el espanto de sus restos en la intimidad. Vi, luego de años, el lunar de su barbilla, la amplia curva de sus ojos cerrados, su cabello quebrado y revuelto y, justo en el límite de la bolsa, un breve asomo del corte en la garganta.

Eso bastó para configurar la imagen última que me acompañaría en adelante.

Condicionado por ese recuerdo, creí ver signos adversos por todos los rincones la tarde en que, por fin, luego de largos días de inseguridad, me decidí a tomar el consejo del duque y acudir, sin más, al Café Herrenhof, con la demanda poco clara de La puerta al centro del mundo y una hora puntual: las siete de la noche.

Una ráfaga de pájaros blancos, quizá palomas, atravesó con rabia el cielo plomizo de la ciudad. En mis manos había un polvo oscuro que confundí con pólvora de fuegos artificiales, un polvo adherido con violencia a mi piel y que me provocaba ardor. En la calle, cada rostro me pareció el mismo, me sentía extraviado entre maniquíes vestidos con pelucas y hábitos a modo.

Hasta entonces comprobé que las facturas se cobraban desde todos los flancos. La muerte y sus venas se colaban, psicóticas, en el perfil de los objetos y los seres a mi alrededor. A pesar de ello, lo lamento sinceramente, no supe leer los signos que se construían para mí. Pretendí reconocerlos, mas no supe interpretarlos. Nunca experimenté la superstición en carne propia hasta ese momento. Lo minúsculo se agigantaba a un paso que no podía prever. Me sentí acosado. ¿Era la culpa, el rencor, o solo la pesadumbre de una vida desperdiciada con indolencia? Lo desconozco y ahora no importa. La carga devino cruel pero soportable; lo aprendí, se puede sobrevivir con la amenaza pendiente sobre tu cabeza. Por tanto, me dispuse a caminar sin rumbo antes de que llegase la hora exacta y fuera ineludible enfilarme al lugar de esa cita no convenida.

Me pregunté si sería peligroso acudir a un sitio desconocido, un lugar al que era necesario introducirse con la monserga de una especie de clave, si es que La puerta al centro del mundo era realmente una puerta a lo intraterrestre o un simple juego de palabras nacido de la mafia austriaca. De cualquier manera, no conocía de armas ni de su uso. Fuera peligroso o no, resultaba accesorio preocuparme por ello. Por si se presentaba alguna contingencia, guardé la daga que me regaló el duque en un bolsillo interior de la chaqueta.

No me tomarían desprevenido.

Me establecí en Viena como quien se adhiere a un retiro monacal. Así fueron esos primeros días de encierro metódico, de reuniones judiciales, de salidas intrascendentes a alguna plaza con la intención de la escritura, de pasar de largo como un criminal frente al Café Herrenhof. Había dado un primer paso, asistir a casa del duque Óblanov con el apoyo incondicional de mi amigo Milan Stokovich —de quien dejé de tener noticias desde esos días sin que me provocara curiosidad— aunque de nuevo la duda me plantó en los libros como una salida falsa, hundirme en las palabras para evadirme de una incomodidad, de un acto de odio o de amor, según se quiera. ¿Qué hacía yo en Viena sino buscar una venganza lejos de lo prosaico o, quizá, los rasgos del amor? (Suena tan mal al escribirlo aquí, pero tal vez eso era).

En uno de los libros de aquellas noches leí una frase concluyente: «Los rastros de un crimen, salvo raras excepciones, se borran pronto». Ergo, si deseaba conocer el mundo al que se introdujo Valerie para morir, debía apresurarme o me quedaría sin nada.

Entré al Café Herrenhof minutos antes de la hora. Me acomodé en una mesa céntrica y saqué un pequeño libro. Las manos me temblaban de nervios. Se acercó un mesero espigado y enorme y le pedí la carta. Decidí guiarme por el reloj de encima del espejo sito tras de la barra. El café ya no era el de antaño, pero allí habían concurrido, según su historia, Hitler, Stalin, Trotsky y Kokoshka.

Aguardé lo suficiente y alcé la mano. El mesero volvió y le pedí que fuera discreto.

—Busco la puerta al centro del mundo —le dije en un susurro.

Automáticamente miró el reloj de la barra y dejó sobre mi mesa las vituallas que sostenía. Luego de asentir se perdió por una puerta del fondo. Me sorprendió el sudor de la frente goteándome en las manos y mi instinto me llevó a comprobar la daga en el bolsillo, a acariciarla con firmeza. Me sentí vulnerable y eché atrás la silla para dominar mejor el sitio. Solo se oía el barullo de los parroquianos. Traté de encender un cigarro con torpeza. Lo rompí: no hacía otra cosa sino exhibirme.

Después de largos minutos apareció el mesero. Se detuvo en el umbral y, con un movimiento de cabeza, me pidió que lo acompañara. Me levanté cauteloso, con la intención de pasar inadvertido, pero la intranquilidad no me lo permitió; trastabillé unos cuantos pasos, y si no hubiera sido por la ayuda de una muchacha al pie de la barra, habría caído estrepitosamente en la duela. Me dio vergüenza. Seguí al mozo hasta un patio interior; continuamos por un pasillo y una escalinata nos llevó a un pequeño salón cuyas paredes acumulaban decenas de trofeos de caza. En una esquina, la figura disecada de un tigre blanco en posición de ataque o defensa. Desde el cielorraso un águila imperial caía en barrena como avión que se desploma. Mientras recorría con la mirada el rostro de los distintos animales —sus cabezas o el medio cuerpo elegido para mostrar una actitud de falsa inocencia o evidente peligro—, el mesero abrió una estrecha puerta junto a un gabinete en el que no reparé al entrar. Esa puerta conducía de inmediato al vértigo de una escalera.

Bajé solo esa larga escala y, antes de alcanzar la catacumba, vi a los primeros hombres armados. Lamenté estúpidamente no haber escondido la daga bajo la manga; deploré, asimismo, haber entrado al café esa noche, haberme establecido en Viena. Los hombres, de refinadas maneras, me condujeron hasta el despacho-dormitorio como si estuviera preso.

Comenzó el frío.

Un ámbito luminoso se abrió ante mí.