9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Du verabscheust deinen Nachbarn? Du hast eine offene Rechnung mit deiner Exfrau? Du wünschst deinem Chef den Tod? Dann setze ihn auf unsere Liste und warte, ob die anderen User für ihn voten. Aber überlege es dir gut, denn manchmal werden Wünsche wahr … Es ist der erste gemeinsame Fall von Kommissar Daniel Buchholz und seiner Kollegin Nina Salomon, und er führt sie auf die Spur des geheimnisvollen Internetforums «Morituri». Dort können die Mitglieder Kandidaten aufstellen und dann für sie abstimmen. Dem Gewinner winkt der Tod. Aber das Internet ist unendlich, die Nutzer schwer zu fassen. Nur der Tod ist ausgesprochen real, und er ist näher, als Buchholz und Salomon glauben …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 493

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

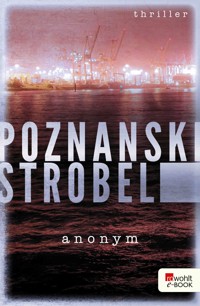

Ursula Poznanski • Arno Strobel

Anonym

Thriller

Über dieses Buch

Du verabscheust deinen Nachbarn? Du hast eine offene Rechnung mit deiner Exfrau? Du wünschst deinem Chef den Tod? Dann setze ihn auf unsere Liste und warte, ob die anderen User für ihn voten. Aber überlege es dir gut, denn manchmal werden Wünsche wahr …

Es ist der erste gemeinsame Fall von Kommissar Daniel Buchholz und seiner Kollegin Nina Salomon, und er führt sie auf die Spur des geheimnisvollen Internetforums «Morituri». Dort können die Mitglieder Kandidaten aufstellen und dann für sie abstimmen. Dem Gewinner winkt der Tod. Aber das Internet ist unendlich, die Nutzer schwer zu fassen. Nur der Tod ist ausgesprochen real, und er ist näher, als Buchholz und Salomon glauben …

Vita

Ursula Poznanski wurde 1968 in Wien geboren. Sie war als Journalistin für medizinische Zeitschriften tätig. Nach dem fulminanten Erfolg ihrer Jugendbücher «Erebos», «Saeculum», «Layers» landete sie bereits mit ihrem ersten Thriller «Fünf» auf den Bestsellerlisten. Bei Wunderlich folgten «Blinde Vögel» und «Stimmen» sowie zusammen mit Arno Strobel die Bestseller «Fremd», «Anonym», «Schatten» und «Invisible». Ursula Poznanski lebt mit Mann und Sohn in der Nähe von Wien.

Arno Strobel, 1962 in Saarlouis geboren, studierte Informationstechnologie und arbeitete lange bei einer großen deutschen Bank in Luxemburg, bis er sich an das Schreiben von Romanen wagte. Mit seinen Psychothrillern «Der Trakt», «Das Wesen», «Das Skript», «Der Sarg», «Das Dorf», «Die Flut» und «Tiefe Narbe» erklomm Strobel die Bestsellerlisten. Arno Strobel lebt mit seiner Familie in der Nähe von Trier.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2016

Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg

Umschlagabbildung Alexander Nolting/Getty Images

All Rights Reserved.

ISBN 978-3-644-22081-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Mord ist der Wollust nah

wie Rauch dem Feuer.

William Shakespeare

Prolog

Sie stoßen ihn in den Dreck und reißen ihm alles vom Leib. Ausrüstung, Uniform, die Unterwäsche. Sie schlagen und treten auf ihn ein. Er versucht, Gesicht und Genitalien zu schützen, indem er sich zusammenkrümmt und die Arme um den Kopf schlingt.

Es sind zwanzig oder dreißig Gestalten in wallenden Gewändern, manche von ihnen tragen darüber Patronengurte. Ansar Dine.

Sie haben ihn und seine beiden Kameraden in einem kleinen Kaff im Norden Malis, unweit von der Stadt Azawad, überwältigt, durch das sie bei einer Kontrollfahrt mit dem Jeep am späten Nachmittag gekommen waren. Serge und Ralf sind bei dem Überfall erschossen worden, ihn selbst haben sie mit Gewehrkolben niedergeknüppelt und zum Dorfrand geschleppt.

Mit lautem Geschrei fesseln sie ihm die Hände vor dem Körper, zerren ihn brutal zu einem der Häuser und drücken ihn mit dem Rücken zur Wand in die Hocke. Seine Unterarme liegen auf den nackten Oberschenkeln.

Einer von ihnen kommt auf ihn zu und zeigt ihm eine Handgranate. Er kennt das Modell. Eine amerikanische M67, Wirkungsradius fünfzehn Meter, im Umkreis von fünf Metern tödlich. Von den fanatischen Arschlöchern bei Überfällen erbeutet oder von Unterstützern auf dem Schwarzmarkt besorgt.

Der Mann spuckt ihm unverständliche Worte in der Sprache der Tuareg entgegen, zieht den Splint ab und wirft ihn achtlos auf den Boden. Er verpasst ihm einen schnellen und festen Stoß gegen die nackte Brust, der ihn nach hinten kippen lässt. Die Hauswand verhindert, dass er auf den Rücken fällt. Bevor er sich aus der schrägen Lage befreien kann, schiebt der Kerl die Handgranate zwischen die Hauswand und seine Schulterblätter. Er stöhnt auf. Das metallene Ei drückt hart gegen seine Wirbelsäule, der Sicherungsbügel schabt ihm die Haut ab.

Von irgendwoher dringen Schreie zu ihnen herüber. Hohe, hysterische Schreie. Die Männer werfen ihm noch einen letzten, verächtlichen Blick zu, dann wenden sie sich ab.

Er konzentriert sich darauf, den Druck seines Rückens gegen die Handgranate konstant zu halten. Wenn sie abrutscht und herunterfällt, wenn sie auch nur verkantet und der Sicherungsbügel nicht mehr eingedrückt bleibt, ist es vorbei. Genau drei Sekunden bis zur Detonation. Zu kurz, um sich aus dieser Position heraus in Sicherheit zu bringen.

Das Geschrei wird lauter. Zwei der Ansar-Dine-Kämpfer kommen aus einer kleinen Gasse und zerren eine Frau hinter sich her. Nein, es ist keine Frau. Er kann sie auf die Entfernung nicht genau erkennen, aber … sie ist höchstens fünfzehn Jahre alt. Sie trägt westliche Kleidung, das schwarze Haar hängt ihr wirr ins Gesicht.

Ein Stück von ihm entfernt bleiben die Männer stehen und stoßen sie in den Dreck. Sie krümmt sich zusammen, genau wie er zuvor. Die Männer brüllen eine Weile auf sie ein, dann zerren sie ihr die Kleidung vom Körper. Bevor sie jedoch die Hände vor dem Körper fesseln, stülpen sie ihr eine Burka über, die ein Dritter bringt. Erst dann wird sie auf die Füße und in seine Richtung gezerrt. Als sie ihn erreichen, hört er ihr Wimmern. Er erkennt die Panik in ihrer Stimme, die Angst vor dem Unausweichlichen.

Minuten später lehnt das Mädchen ein paar Meter neben ihm in der gleichen Position wie er mit dem Rücken gegen die Wand.

Die Kerle stehen zusammen, beobachten sie noch eine Weile. Dann wenden sie sich ab und verschwinden in einer Gasse. Nur zwei von ihnen bleiben und setzen sich im Schatten eines Hauses etwa fünfzig Meter entfernt in den Sand.

Er überlegt, wie lange das Mädchen wohl durchhalten wird. Zwei Stunden, vielleicht drei. Wenn sie einen starken Willen hat und körperlich fit ist.

Sie redet fast ununterbrochen in weinerlichem, flehendem Ton auf ihn ein. Sie spricht französisch, und doch versteht er kaum ein Wort. Er schaut zu ihr hinüber, sagt, sie soll den Mund halten und ihre Kraft sparen. Sie redet weiter. Weint weiter.

Seine Beine schlafen ein. Nach einer halben Stunde versinkt die Sonne. Es wird nur Minuten dauern, bis es dunkel wird. Die Dämmerung in diesem verdammten Land ist kurz.

Menschen tauchen auf, Einheimische. Sie bleiben stehen, senken ihren Blick aber sofort, als sie die beiden Bewaffneten entdecken, und verschwinden mit schnellen Schritten wieder.

Das Mädchen hält keine drei Stunden durch. Auch keine zwei.

Gleichzeitig mit der Detonation, die ihm fast die Sinne raubt, rasen stechende Schmerzen durch seinen ganzen Körper. Etwas spritzt ihm ins Gesicht. Warm, nass. Es kostet ihn fast unmenschliche Kraft und Konzentration, aber er schafft es, nicht umzufallen. Erst als er die Stimmen der Kämpfer hört, nimmt er seine Umgebung wieder wahr. In weitem Umkreis sind die glühenden, dampfenden Reste der Burka verteilt. Dazwischen ebenfalls dampfende, abgetrennte Gliedmaßen und zerfetzte Reste des jungen Körpers.

Das Bild verschwindet. Alles verschwindet.

Er öffnet die Augen, starrt an die Decke über sich. Es ist kein langsames Herübergleiten vom Traum in die Realität, sondern ein übergangsloser Wechsel vom Schlaf in den Wachzustand. Wie eine Lampe, die man anknipst.

Für einen kurzen Moment kehren seine Gedanken zu diesem Traum zurück, dieser hundertsten Wiederholung eines seiner Erlebnisse. In Afghanistan, im Kosovo, in Mali. Zwölf Stunden hatte es damals gedauert, bis ein Konvoi der regulären französischen Armee die Gruppe Ansar-Dine-Kämpfer vertreiben und ihn aus seiner Lage befreien konnte. Zwölf Stunden, in denen diese Wichser ihn abwechselnd beobachteten und darauf warteten, dass die Kraft ihn verließ und er eine falsche Bewegung machte. In denen er reglos dahockte, nackt, der Körper ein einziger Schmerz, das Gesicht mit trocknenden Teilen des zerfetzten Mädchens bedeckt. Nur von einem Gedanken beherrscht: ihnen diese Genugtuung nicht zu geben.

Er richtet sich auf, kehrt in die Gegenwart zurück. Der bevorstehende Tag wird seine ganze Konzentration erfordern.

Der Traum hinterlässt keinerlei emotionale Regung in ihm.

Damals wie heute herrscht in seinem Inneren absolute Leere. Sie ist nützlich, diese Leere. Damals wie heute.

1

Es ist kurz vor acht, als ich am Präsidium ankomme. Ich finde einen Parkplatz ganz außen, sodass die Gefahr von Macken im Lack oder gar Beulen durch fremde, forsch aufgerissene Türen immerhin halbiert ist. Nach Abstellen des Motors warte ich noch, bis die letzten Takte von John Miles’ «Music» verklungen sind, bevor ich aussteige. Lauwarmer Wind streicht über mein Gesicht, am Himmel ist kein Wölkchen zu erkennen. Alles deutet auf einen gelungenen Wochenstart hin.

Allerdings treffe ich am Eingang Helmut Vogelbusch, was mich dazu veranlasst, meinen Optimismus etwas zu relativieren. Vogelbusch ist ein Kollege Anfang fünfzig und eigentlich ein netter Kerl. Leider hat er das ausgeprägte Bedürfnis, nicht nur die Welt, sondern auch jeden ihrer Bewohner zum Guten zu verändern. Ob der das nun möchte oder nicht.

«Guten Morgen», begrüßt er mich freundlich, doch der demonstrative Blick über mein Hemd, das neue maßgeschneiderte Sakko und hinunter zu den rahmengenähten Schuhen lässt mich ahnen, dass ich so glimpflich nicht davonkommen werde. Helmut kauft seine Sachen ausschließlich in einem Shop für Fair-Trade-Kleidung und Bio-Mode. Jeder weiß das.

An diesem Morgen jedoch verkneift er sich eine Bemerkung zu meinem Outfit. Stattdessen richtet sich sein Blick an mir vorbei auf den Parkplatz. Ich ahne, was das bedeutet.

«Na, mit dem Auto da? Alleine?»

«Wie war dein Wochenende?» Ich versuche, seine Frage geflissentlich zu übergehen und mich in Smalltalk zu retten.

«Weißt du eigentlich, dass nur 25 Prozent aller Autos auf unseren Straßen für 90 Prozent des Schadstoffausstoßes verantwortlich sind?»

Wir betreten die Eingangshalle des Präsidiums.

«Ja, ich weiß, dass es …», setze ich an, doch Vogelbusch lässt sich weder beirren noch beschwichtigen.

«Ein so kleiner Teil an Fahrzeugen sorgt für 95 Prozent des Rußausstoßes, 93 Prozent der Kohlenmonoxid-Emissionen und 76 Prozent der organischen Schadstoffe wie etwa Benzol. Du fährst doch diese uralte englische Dreckschleuder, nicht wahr? Wie heißt das Ding noch mal?»

Ich seufze innerlich. «Es ist ein Jaguar E-Type und ja, er ist alt. Aber eine Dreckschleuder ist dieser Wagen trotzdem nicht.»

Doch, ist er, und das weiß ich auch. Aber bei diesem Auto den Spritverbrauch auch nur zu erwähnen, ist praktisch ein Sakrileg.

Wir erreichen den Aufzug. Warten. Vogelbusch sagt nichts mehr, doch die Art, wie er mich ansieht und dabei den Kopf schüttelt, dieser Blick zwischen Mitleid und Entsetzen … er irritiert mich mehr als jede verbale Belehrung.

Die Aufzugtür gibt die leere Kabine frei. Vogelbusch drückt den Knopf für die dritte Etage, wir starren vor uns auf den Boden und schweigen.

Oben angekommen, nicken wir uns zu. Ich wende mich ab und wähne mich schon in Sicherheit, als er mir ein «Informier dich doch einfach mal über deinen persönlichen CO₂-Abdruck» hinterherruft. Dann gehen wir in unsere jeweiligen Büros.

Ich verdränge Vogelbusch aus meinen Gedanken, schalte den Computer an, werfe einen Blick auf die Uhr. Viertel nach acht. In 15 Minuten beginnt das Montagmorgen-Meeting der Abteilung LKA 4, Kapitaldelikte.

Während die Systemmeldungen über den Monitor huschen, fällt mein Blick auf den leeren Schreibtisch gegenüber. Heute soll meine neue Partnerin anfangen. Ich weiß so gut wie nichts über sie und bin gespannt. Sie soll noch recht jung sein.

«Buchholz?»

Mein Blick fällt auf die offene Tür, in der gerade meine Chefin auftaucht. Magdalena Arendt, Erste Kriminalhauptkommissarin.

Es gehört zu ihren Eigenarten, noch im Flur den Namen desjenigen zu rufen, den sie Sekunden später heimsuchen wird. In ihrer Stimme schwingt stets etwas Vorwurfsvolles mit, ein Unterton, der selbst meinen Namen wie eine Anklage klingen ließ.

Dabei glaube ich zu wissen, dass sie mich mag. Oder zumindest die Art, wie ich meinen Job erledige.

«Sie kommen genau richtig. Wir haben einen Toten in der Peutestraße. Auf einem alten Fabrikgelände, auf der Seite des Hovekanals. Die Kollegen in Uniform sind schon da. Nehmen Sie jemanden von nebenan mit, ich komme nach. Auf geht’s.»

Das war’s dann mit dem guten Wochenstart. Ich stehe auf. «Irgendwelche Details?»

«Ja, der Hinweis auf die Leiche kam anonym per Telefon. Und zwar gleich mehrfach.»

«Mehrfach? Liegt der Tote an einer belebten Stelle?»

«Nein. Die Anrufer haben was von einem Forum im Internet gesagt, in dem ein Hinweis gepostet wurde.»

«Ein Forum.» Ich kann nicht glauben, was ich gerade gehört habe. «Sie meinen, jemand entdeckt eine Leiche, und statt uns zu informieren, postet er den Fundort in einem Internetforum?»

Arendt schüttelt den Kopf. «Es klang eher so, als würde sich jemand damit brüsten, den Mann getötet zu haben. Die Kollegen von der IT sind schon dran. Und jetzt los.»

Ich folge Arendt. Nebenan sitzt Christoph Janning am Schreibtisch, das trifft sich gut.

«Komm mit», sage ich. «Bei diesem herrlichen Wetter sollte man sowieso nicht im Büro hocken.»

Christoph fährt sicher und routiniert, aber wir müssen quer durch Hamburg und brauchen trotz Blaulichts und Sirene gute zwanzig Minuten bis zur Veddel.

An der Einfahrt zu dem ehemaligen Betriebsgelände steht ein Kollege. Er winkt uns durch und nickt mir mit steinerner Miene zu, als wir an ihm vorbeifahren.

Der längliche Backsteinbau wirkt düster, die dunklen, glaslosen Fensterlöcher tun ihr Übriges. Dahinter liegt grau und bleiern der Hovekanal.

Wir fahren über einen matschigen Weg auf zwei Männer und eine Frau in Uniform zu, die vor dem rot-weißen Absperrband postieren. Weiter hinten sehe ich Kollegen der Spurensicherung in weißen Papieroveralls. Einer von ihnen kniet ebenso wie der Rechtsmediziner neben dem auf dem Boden liegenden Körper, einem gewaltigen Fleischberg in dunklem Anzug. Wir steigen aus und zwängen uns ebenfalls in dünne, weiße Schutzoveralls. Dann schlüpfen wir unter dem Absperrband hindurch.

Der Tote liegt vor einer Reihe hoher Bambussträucher, hinter denen das Gelände zum Hovekanal hin steil abfällt. Neben einem losen Haufen Splitt sind Pflastersteine aufgestapelt. Große, dunkle Lachen aus getrocknetem Blut, durchsetzt mit schimmernden Scherben und undefinierbaren Bröckchen, sehen aus, als hätte jemand sie um die Leiche herum arrangiert.

Ich nicke Dr. Diewald zu, als er zu mir hochsieht. «Guten Morgen. Können Sie schon was sagen?»

«Moin.» Er deutet mit dem Kinn zum Kopf des Toten, dessen zerschnittene Lippen auseinanderklaffen und den Blick auf die Mundhöhle freigeben. Die untere Gesichtshälfte des Mannes ist komplett mit einer Schicht aus eingetrocknetem Blut überzogen.

«Sein Mund ist voller Glasscherben und -splitter. Sehr dünne Splitter, vielleicht von zertrümmerten Weingläsern. Genaueres kann ich erst nach der Obduktion sagen.»

Er betrachtet das schwammige Gesicht zwei, drei Sekunden lang. «Aber es sieht danach aus, als ob er eine gute Portion der Scherben geschluckt hätte. Die müssen Mundraum, Rachen und Speiseröhre schwer verletzt haben.»

Er deutet auf die Lachen neben dem Körper. «Wenn ich mir diese Schweinerei hier so ansehe … Offensichtlich hat er sich mehrfach übergeben. Er ist regelrecht ausgeblutet, erst nach innen, dann nach außen. Das ist ungewöhnlich. Selbst wenn die Scherben ihm Schnittwunden zugefügt haben … dieser Blutverlust ist unverhältnismäßig. Könnte sein, dass er Gerinnungshemmer genommen hat.»

Der Mann liegt auf seinen Armen, die unter dem Rücken verschränkt sind. Die Augen starren blicklos gegen den Himmel. Das vollkommen durchtränkte Hemd spannt sich über gewaltige Fettwülste an Brust und Hüfte, zwei Knöpfe sind abgeplatzt und lassen den dunkel verfärbten Stoff auseinanderklaffen wie eine breite Fleischwunde. Die Haut darunter ist ebenfalls blutverschmiert, nur an einer Stelle neben dem wulstig nach außen gestülpten Nabel schimmert sie käsig. Die Krawatte hängt seitlich über das Doppelkinn herab, die untere Hälfte liegt in einer eingetrockneten Lache.

«Wie bringt man jemanden dazu, Glasscherben zu schlucken?», frage ich. Der Rechtsmediziner zuckt mit den Schultern. «Keine Ahnung. Vielleicht hat man ihm die Nase zugehalten, und als er nach Luft geschnappt hat … rein damit. Auch das werden wir wohl bei der Obduktion erfahren.»

«Der Mann heißt Michael Kornmeier, Rechtsanwalt aus Eppendorf», erklärt der Kollege von der Spurensicherung neben mir. «Er hatte seine Brieftasche mit dem Ausweis in der Innentasche des Sakkos. Da stecken auch noch über dreihundert Euro drin.»

«Familie?»

«Wird gerade gecheckt.»

«Sind seine Hände unter dem Rücken gefesselt?»

«Ja, mit Kabelbinder.»

Ich nicke und wende mich wieder an den Rechtsmediziner.

«Können Sie mir schon was zum Todeszeitpunkt sagen?»

«Sie wissen, wie ungenau das immer ist, aber es wird in der Zeit zwischen Mitternacht und vier Uhr passiert sein.»

Ich betrachte den gewaltigen Körper und frage mich, ob die Art des Todes etwas mit seiner Fettleibigkeit zu tun hat.

Diewald erhebt sich und deutet auf den Toten. «Er muss höllische Schmerzen gehabt haben. Und es ging nicht schnell. Eine Scheißart zu sterben.»

Das Geräusch eines ankommenden Autos hinter mir lässt mich den Kopf wenden. Ein grauer 5er-BMW. Meine Chefin.

Erst als sie schon angehalten hat, erkenne ich eine Person auf dem Beifahrersitz. Beide Türen werden geöffnet, Arendt steigt aus und mit ihr eine junge Frau. Sie ist vielleicht Anfang dreißig und hat ihre kastanienbraunen Haare am Hinterkopf zu einem unordentlichen Knäuel zusammengesteckt. Ich gehe auf die beiden zu und betrachte die Frau genauer. Sie trägt eine enganliegende Jogginghose und ein mindestens ebenso enges Tanktop, auf dem sich an beiden Seiten große, ovale Schweißflecke abzeichnen. Ich schaudere. Die Füße stecken in schmutzigen Laufschuhen, und auch sonst wirkt sie nicht eben so, als wolle ich dicht neben ihr stehen. Sie lässt sich einen Overall geben und streift ihn mit ein paar schnellen Bewegungen über. Hoffentlich ist das nicht meine neue Partnerin. Arendt wirft einen kurzen Blick über meine Schulter zu dem Toten, bevor sie sich mir zuwendet. «Das ist Oberkommissarin …»

«Nina Salomon», fällt die Frau ihr ins Wort und streckt mir die Hand entgegen. Der Blick, mit dem sie mich dabei mustert, erinnert mich irgendwie an den des Kollegen Vogelbusch: vorwurfsvoll und ein wenig abschätzig.

Ich zwinge mich, meine Gedanken beiseitezuwischen, und ergreife ihre Hand. Ihr Händedruck ist ungewöhnlich fest für den einer Frau.

«Sie kommen gerade vom Sport?», frage ich und deute auf den Overall, der nun ihr Outfit komplett verdeckt.

«Ja.» Wieder dieser musternde Blick. «Und Sie? Vom Shoppen?»

Oha! Noch nicht richtig angekommen und schon frech werden. Das kann ja heiter werden. Heimlich wische ich mir die Hände an meinem Mantel ab.

«Schön, dass Sie sich auf Anhieb verstehen», sagt Arendt und deutet mit dem Kopf zu dem Toten. «Ich habe Frau Salomon auf dem Handy beim Joggen erwischt und sie direkt an ihrer Laufstrecke abgeholt, damit sie bei Ihrem ersten gemeinsamen Fall von Anfang an dabei ist. Also, was wissen wir bisher?»

Ich versuche, mich von dem Blick loszureißen, mit dem Nina Salomon mir selbstbewusst in die Augen sieht. Nein, nicht selbstbewusst. Dreist. Das ist der richtige Begriff für diese Art der …

«Buchholz?»

«Ähm … ja.» Ich wende mich meiner Chefin zu, ordne meine Gedanken und gebe ihr in knappen Sätzen einen ersten Bericht. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass mich Salomon kurz angrinst und dann an mir vorbei zu dem Toten geht.

«Ach, und es war kein Raubmord», beeile ich mich, fertig zu werden. «In seiner Brieftasche stecken über dreihundert Euro.»

Damit wende ich mich von Arendt ab und habe mit ein paar schnellen Schritten Salomon erreicht, die neben dem Toten in die Hocke gegangen ist. «Haben Sie mal Handschuhe für mich?», fragt sie einen der Kollegen.

Der Mann nickt eifrig und zieht ein Paar der dünnen Handschuhe aus seinem Overall. Ich bin versucht, sie zu fragen, was sie vorhat, halte mich aber erst einmal zurück. Als die Handschuhe sitzen, packt Salomon den Toten an der linken Schulter und dreht ihn mit verblüffender Leichtigkeit ein Stück zur Seite.

Ein paar Sekunden lang betrachtet sie die hinter dem Rücken gefesselten Hände, dann lässt sie den schweren Körper wieder zurücksinken.

«Ist Ihnen womöglich schon einmal der Gedanke gekommen, dass die Spurensicherung vielleicht noch nicht fertig ist und Sie gerade Spuren verwischen?», frage ich, irritiert über die Selbstverständlichkeit, mit der die junge Dame hier auftritt.

«Ja, deswegen habe ich danach gefragt, während Sie brav Bericht erstattet haben.»

«Hören Sie …», möchte ich aufbrausen, besinne mich aber und zwinge mich zur Ruhe. «Und was haben Sie mit dieser spektakulären Aktion jetzt erreicht? Sie haben festgestellt, dass die Hände des Opfers gefesselt sind. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Allerdings wäre es dazu notwendig gewesen, dass Sie nachfragen, bevor Sie überflüssigen Aktionismus an den Tag legen.»

«Vor allem habe ich festgestellt, dass der Mann ermordet worden ist.»

«Ach, tatsächlich?»

Sie erhebt sich und macht einen Schritt auf mich zu. Unsere Gesichter sind jetzt nur noch einen knappen Meter voneinander entfernt. Mit langsamen Bewegungen zieht sie sich die Handschuhe von den Fingern.

«Ja. Ich hatte in meiner alten Abteilung einen Fall, in dem ein Mann einen Mord vortäuschen wollte, weil seine Lebensversicherung bei Selbstmord nicht gezahlt hätte. Er hat sich selbst die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Wir sind darauf gekommen, weil er es durch die mangelnde Bewegungsfreiheit nicht geschafft hat, die Kabelbinder so eng zu ziehen, wie das ein anderer getan hätte.»

Sie wartet ein paar Sekunden, dann fügt sie hinzu: «Hier sitzen sie so fest, dass sie dem Mann ins Fleisch schneiden. Da war eindeutig jemand anderes am Werk. Aber Sie als erfahrener Kollege wussten das sicher längst. Beim nächsten Mal werde ich also Sie fragen, statt nachzuschauen.»

Sie wendet sich ab und geht auf den Rechtsmediziner zu, der ein paar Meter abseits steht und an seiner Kamera hantiert.

Nach zwei Schritten bleibt sie stehen und dreht sich zu mir um.

«Übrigens … Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»

2

Fünfeinhalb Kilometer, und es fühlt sich immer noch scheiße an. Puls 172, zeigt die Uhr an meinem Handgelenk, das heißt pro Minute hundertzweiundsiebzigmal stechendes Pochen hinter meinen Schläfen – wenn das kein Spaß ist.

Aber – selbst schuld.

Ich erhöhe mein Tempo, entweder es geht dann endlich besser, oder ich kotze eben in die Außenalster. Laufen hilft gegen Wut und gegen Kater, heißt es, beides könnte ich heute gut brauchen.

Aber offensichtlich mache ich etwas falsch. Die Kopfschmerzen durchlaufen gerade ein Upgrade von heftig auf höllisch, und dem Jogger, der mir lächelnd entgegenkommt, würde ich am liebsten das Grinsen aus dem Gesicht schlagen. Der dichte Berufsverkehr auf der vierspurigen Straße neben mir hebt meine Laune auch nicht unbedingt.

Wahrscheinlich wäre Taekwondo heute doch die bessere Wahl gewesen, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, mich nach einem Studio umzusehen. Es war schon schwierig genug, auf die Schnelle eine Wohnung zu finden.

Selbst schuld.

An allem. Auch an dieser letzten Nacht, die ich besser ohne Alkohol und ohne Mann verbracht hätte. Aber nein, plötzlich hält Nina es nicht mehr aus, allein unter ihren Umzugskisten, in der großen fremden Stadt. Also geht sie aus, trinkt fünf Tequila und nimmt sich einen Künstler mit nach Hause.

Ich sollte beim Laufen nicht lachen, das gibt dann auch noch Hustenanfälle.

Dumme Idee jedenfalls, die Sache mit Tom. Jetzt, bei Tageslicht betrachtet. Er macht nicht den Eindruck, als wäre er nur auf einen One-Night-Stand aus, er schmiedet schon vorsichtige Pläne.

Ich würde dich gern malen. Dein Gesicht, so, wie es jetzt aussieht, verträumt und wild zugleich.

Ich fühle, wie mein Magen rebelliert, und weiß nicht, ob die Erinnerung oder der Restalkohol dafür verantwortlich ist.

Ich dumme Kuh.

Kann sein, dass ich das mit der Wut besser in den Griff bekommen würde, wenn nicht zusätzlich noch die Hälfte meiner Gedanken Behringers Tonfall hätten. Selbst schuld. Selbst schuld, Salomon. Wenn Sie nicht begreifen, dass Sie Teil eines Teams sind, dann werden Sie eben kein Teil dieses Teams mehr sein. Ich erspare Ihnen das Disziplinarverfahren, aber Sie lassen sich besser versetzen.

Sechs Kilometer und weiße Blitze vor den Augen. Die Kopfschmerzen haben gewonnen. Ich laufe langsam aus, greife nach der Wasserflasche und hole die Tabletten aus meiner Gürteltasche. Zwei Thomapyrin, dann sollte ich mich in einer halben Stunde wieder wie ein Mensch fühlen. Und fähig sein, so zu tun, als würde ich mich freuen über die – wie hat Behringer es genannt? – neue Chance.

Tabletten in den Mund stecken, zweimal draufbeißen, dann wirken sie schneller. Nicht drauf achten, wie scheißbitter das schmeckt. Runterspülen.

Ich habe die Wasserflasche noch an den Lippen, als mein Handy klingelt. Eine Mobilnummer, aber keine, die ich eingespeichert habe.

«Salomon», melde ich mich knapp.

«Guten Morgen, Frau Salomon, hier spricht Arendt. Wir hatten schon gemailt, erinnern Sie sich?»

Allerdings. Magdalena Arendt, Erste Kriminalhauptkommissarin. Ich werfe einen Blick auf die Uhr – bin ich zu spät? Wir hatten halb zehn vereinbart …

Sie wartet meine Antwort nicht ab. «Wir werden uns leider nicht wie geplant in meinem Büro kennenlernen. Es gab heute Morgen einen Leichenfund, sehr wahrscheinlich ein Gewaltverbrechen, ich bin auf dem Weg dorthin. Wo sind Sie gerade? Zu Hause?»

Ich schlucke den Rest des bitteren Breis, der mir noch am Gaumen klebt. «An der Außenalster. Ich war gerade laufen.»

«Wo genau?»

Ich sehe mich um. So gut kenne ich Hamburg noch nicht. «Ziemlich nah am Zentrum. Nicht weit von mir ist diese Brücke …»

«Die Kennedybrücke», unterbricht sie mich. «Sehr gut, ich kann in etwa fünf bis sieben Minuten bei Ihnen sein. Warten Sie auf mich vor dem Atlantic, ja?»

Ich brauche ein paar Sekunden, bis ich begreife, dass sie das Hotel Atlantic meint. Noch bevor ich bestätigen kann, hat sie schon aufgelegt.

Wir treffen beinahe gleichzeitig ein. Ihr Nobelschlitten hält direkt neben mir, das Beifahrerfenster gleitet nach unten. «Sind Sie Nina Salomon?»

Ich nicke und steige ein.

Aschblonder Pagenkopf, teurer Hosenanzug, dezentes, fast maskulines Parfum. Sie wirft mir nur einen kurzen Blick zu, verliert aber kein Wort über mein fleckiges Tanktop, sondern kommt sofort zur Sache.

«Es tut mir leid, dass Sie jetzt keine Zeit haben, sich erst mal zu akklimatisieren und im Team zurechtzufinden», sagt sie, während sie sich wieder in den Verkehr einordnet. «Aber da Sie mit Buchholz arbeiten werden und er den neuen Fall übernimmt, dachte ich, es wäre gut, wenn Sie gleich mit einsteigen.»

«Sehe ich genauso.» Ich lehne mich im Sitz zurück. Gnädigerweise beginnen die Tabletten jetzt zu wirken. Arendt hat gute Chancen, mir sympathisch zu werden. Schnörkellos und effizient, das mag ich bei Kollegen.

Eine Weile sitzen wir schweigend nebeneinander, und gerade, als ich sie fragen will, ob sie mir schon etwas zu dem neuen Fall erzählen kann, ergreift sie wieder das Wort. «Ich habe den anderen nicht erzählt, warum Sie sich haben versetzen lassen. Es ist meiner Meinung nach nicht nötig, dass jeder das weiß. Aber ich erwarte, dass Sie sich bei uns an die Regeln halten.»

Ich sehe sie von der Seite an und zähle bis drei. «Das ist der Plan», murmele ich dann, froh darüber, meinen ersten Impuls unterdrückt zu haben. Ich bin mittlerweile so daran gewöhnt, sofort in Verteidigungsstellung zu gehen, dass ich bereits eine scharfe Entgegnung auf den Lippen hatte.

Wir erreichen unser Ziel knapp fünfzehn Minuten später. Ein aufgelassenes Industriegebäude, vor dem mehrere Autos parken. Ein Stück weiter links der vertraute Anblick von Menschen, die sich über etwas beugen. Über jemanden. Andere stehen zu zweit oder dritt daneben und unterhalten sich.

«Okay.» Arendt stellt den Motor ab und öffnet die Fahrertür. «Sehen wir uns das mal an.»

Wir steigen aus. «Aber zuerst werde ich Ihnen Buchholz vorstellen», verkündet sie und geht voran, auf zwei Männer zu, die uns den Blick auf die Stelle versperren, an der das Opfer liegen muss.

Beide tragen die weißen Einwegoveralls, die innerhalb der Absperrung Pflicht sind, haben aber die Kapuzen bereits abgestreift und die obersten Klettverschlüsse geöffnet. Der eine Mann – auffällig klein, schütteres Haar, breites Lächeln – nickt uns freundlich entgegen.

Der andere trägt unter dem Overall ein dunkles Sakko.

Ich schicke Stoßgebete zum Himmel, dass der Zwerg mein künftiger Partner ist, vor allem, weil der Zweite mich ansieht, als wäre ich gerade aus einer Jauchegrube gekrochen. Schnösel.

Arendt und ich steigen ebenfalls in die obligatorischen Overalls und tauchen unter dem Absperrband durch. Von hier aus gelingt es mir, einen ersten Blick auf den Toten zu erhaschen. Anzugträger, stark übergewichtig, hat viel Blut verloren. Er interessiert mich deutlich mehr als die zwei Männer, vor denen wir nun stehen. Ich werde das mit der Begrüßung kurz halten.

Arendt nickt dem Sakkoträger zu. Na klar, alles andere wäre auch zu schön gewesen. «Buchholz, das ist Oberkommissarin …» Sie zögert kurz, als wäre mein Name ihr entfallen.

«Nina Salomon», springe ich ein und strecke Buchholz meine Hand entgegen, die er sichtlich widerwillig ergreift. Bestimmt riecht sie jetzt stundenlang nach Dior Homme, er muss kürzlich darin gebadet haben. Mein Blick streift die polierten Maßschuhe, die er unter den halbdurchsichtigen Plastiküberziehern trägt. Meine Güte.

«Sie kommen gerade vom Sport?», fragt er.

Toll beobachtet. «Ja. Und Sie? Vom Shoppen?»

Er zuckt mit keiner Wimper. Schade. Hätte mir Spaß gemacht, sein Selbstbild schon von Beginn an wenig ins Wanken zu bringen.

«Schön, dass Sie sich auf Anhieb verstehen.» Arendt wirft mir einen warnenden Blick zu und Buchholz einen, den ich nicht deuten kann. «Ich habe die Frau Oberkommissarin auf dem Handy beim Sport erwischt und sie direkt an ihrer Laufstrecke abgeholt, damit sie bei Ihrem ersten gemeinsamen Fall direkt von Anfang an dabei ist. Also, was wissen wir bisher?»

Buchholz antwortet nicht gleich, sieht mich immer noch an. Ob er Haarspray verwendet? Gel ganz bestimmt. Außerdem, das entdecke ich jetzt erst, sind seine Fingernägel manikürt.

«Buchholz!», wiederholt Arendt, deutlich lauter diesmal.

«Tut mir leid.» Er räuspert sich. «Der Tote wurde heute Morgen kurz vor acht Uhr gefunden, eine Viertelstunde später waren die ersten Kollegen da. Die Todesursache scheint sehr ungewöhnlich zu sein, der Mann hat Glassplitter geschluckt, die ihm so schwere innere Verletzungen zugefügt haben, dass er verblutet ist. Dazu kann Dr. Diewald sicher noch mehr sagen.» Buchholz beobachtet mich aus den Augenwinkeln, als wäre er nicht sicher, ob das alles auch wirklich für meine Ohren bestimmt ist. Na gut. Ich mache mir ohnehin lieber selbst ein Bild.

Ich lasse ihn stehen und gehe auf den Toten zu, bedacht darauf, weder in Blut zu treten noch die nummerierten Aufsteller zu verschieben.

Er liegt auf dem Rücken und auf seinen Händen, die nicht zu sehen sind. Ein Bein ist leicht angewinkelt, er hat stark aus dem Mund geblutet.

«Nina Salomon, Oberkommissarin», stelle ich mich den Spurensicherern vor. «Kann ich? Oder sind Sie noch nicht so weit?»

Beide nicken. «Wir sind fast fertig», sagt der Kleinere von ihnen und rückt für mich ein Stück zur Seite. Ich gehe in die Hocke.

«Haben Sie mal Handschuhe für mich?»

Diesmal ist es der größere Kollege, der nickt und mir ein Paar hinüberreicht.

Neben mir sind eben die Maßschuhe aufgetaucht. Rahmengenäht, na klar. Ich tue, als hätte ich es nicht bemerkt, fasse den Toten an der Schulter und drehe ihn zur Seite.

Kabelbinder, so festgezurrt, dass sie tief in die fettgepolsterten Handgelenke schneiden. Aufgequollenes Fleisch rund um die Fesseln.

«Ist Ihnen gar nicht der Gedanke gekommen, dass die Spurensicherung vielleicht noch nicht fertig ist und Sie gerade Spuren verwischen?» Buchholz klingt jetzt ernsthaft erbost. Hält er mich für eine Anfängerin?

«Ja, deswegen habe ich danach gefragt, während Sie brav Bericht erstattet haben.»

Okay, das brav hätte ich mir sparen können. Andererseits ist es ganz gut, wenn wir die Fronten sofort klären. Ich werde ihn auch künftig nicht vor jedem Handgriff um Erlaubnis fragen.

«Hören Sie», beginnt er, bremst sich aber sofort wieder. Atmet durch. «Und was haben Sie mit dieser Aktion jetzt erreicht?», fährt er fort, betont ruhig. «Sie haben festgestellt, dass die Hände gefesselt sind. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Allerdings wäre es dazu notwendig gewesen, dass Sie nachfragen, bevor Sie überflüssigen Aktionismus an den Tag legen.»

Gekränkten männlichen Stolz habe ich noch nie besonders ernst nehmen können. Trotzdem verkneife ich mir die Antwort, die mir auf der Zunge liegt, und erkläre ihm meine Gründe. Schmiere ihm am Ende sogar noch ein wenig Honig ums Maul, wenn auch mit sarkastischem Unterton, aber damit wird Buchholz künftig ebenso klarkommen müssen wie ich mit seiner Duftwolke.

Wichtiger ist im Moment der Gerichtsmediziner, der eben dabei ist, die Fotos auf seiner Kamera zu sichten. Ich gehe zu ihm, vielleicht lässt er mich über seine Schulter schauen.

Diesmal geht Buchholz mir nicht nach. Wahrscheinlich hat er dran zu knabbern, dass diese erste Runde an mich geht.

Ein guter Zeitpunkt für ein Friedensangebot. Ich drehe mich noch einmal zu ihm um. «Übrigens – ich freue mich auf die Zusammenarbeit.» Was in diesem Moment nicht mal gelogen ist.

Trotzdem bereue ich den Satz schon wenig später, denn Arendt nimmt ihn zum Anlass, mir die Rückfahrt in ihrem Wagen zu verweigern, nachdem der Tote abtransportiert ist und alle sich auf den Weg ins Präsidium machen. Stattdessen winkt sie den sympathischen Kleinen mit dem schütteren Haar zu sich.

Mir nickt sie nur kurz zu. «Fahren Sie mit Buchholz», sagt sie.

Schweigend gehen wir zum Parkplatz. Jetzt, wo er den Overall abgelegt hat, habe ich Gelegenheit, Daniel Buchholz in seiner ganzen designergekleideten Herrlichkeit zu betrachten. Ich muss mich mit aller Kraft zusammenreißen, um keine unpassenden Bemerkungen abzusondern. Erst ein Mordopfer, dann ein Modeopfer, zum Beispiel.

Nein. Für den ersten Tag hat er schon genug Nina Salomon zu verdauen.

Wir haben schließlich Zeit.

3

Ich bemerke die Blicke natürlich, mit denen meine neue Kollegin mich auf dem Weg zum Dienstwagen mustert. Als wir das Fahrzeug erreicht haben, bleibe ich stehen. «Wenn Sie Fragen haben – nur keine Scheu. Ich beiße nicht.»

Jetzt bekommt ihr Blick etwas Provokantes. «Laufen Sie immer so rum?»

«Was meinen Sie mit so?»

«Na, so halt. Sie sehen aus, als hätten Sie nachher noch einen Termin auf der Bank oder so was.»

«Ah, verstehe.» Ich nicke mehrmals, was mir aus unerfindlichen Gründen dabei hilft, den Ärger über ihre Bemerkung zu unterdrücken.

«Nein, es ist kein Termin auf der Bank. Es hat eher etwas mit dem Bild zu tun, das man als Kriminalbeamter in der Öffentlichkeit abgibt.» Nach einem langen, demonstrativen Blick auf die großflächigen Schweißflecke auf ihrem Shirt steige ich ein und schnalle mich an, während Salomon sich neben mir auf den Sitz fallen lässt und die Tür zuknallt. Ich lenke den Wagen vom Gelände und biege in die Peutestraße ein.

«Was halten Sie von der Sache?» Ihr Ton ist nun sachlich.

«Ich denke, es ist noch zu früh für Spekulationen. Fest steht, dass es kein Raubmord war.»

«Haben Sie ernsthaft in Betracht gezogen, dass man ihn hat Glas fressen lassen, um ihn anschließend auszurauben?»

Ich schaue sie kurz an. Ihr Blick ist offen. «Nein, habe ich nicht. Aber es ist mir auch noch nicht möglich, Ihre Kombinationsgabe einzuschätzen.»

Erst zieht sie die Augenbrauen hoch, dann grinst sie. «Machen Sie sich um mich mal keine Sorgen.»

Immerhin kann sie auch einstecken, nicht nur austeilen. «Die Glasscherben sind nicht das einzig Ungewöhnliche. Es hat mehrere anonyme Hinweise per Telefon gegeben. Offenbar hat jemand den Fundort in einem Internetforum bekanntgemacht. Dadurch haben wir überhaupt erst etwas von dem Mord mitbekommen.»

Salomon zieht die Stirn kraus. «Welches Forum?»

«Weiß ich nicht. Das erfahren wir nachher.»

«Jemand, der die Leiche entdeckt hat?»

«Oder jemand, der mit der Tat zu tun hat. Die Spezialisten sind schon dran.»

«Hm … Stand auch was über die Glasscherben in diesem Forum?»

«Nicht dass ich wüsste. Wie gesagt, wir …»

«… werden nachher mehr dazu erfahren», fällt sie mir ins Wort. «Vielleicht hat das Übergewicht des Opfers etwas mit der Todesart zu tun? Auf verquere Art und Weise?»

«Ja, dieser Gedanke schoss mir auch durch den Kopf, als ich den Mann da liegen sah. Andererseits – warum sollte jemand so etwas tun? Wen könnte es gestört haben, dass der Mann dick war?»

Ich sehe aus den Augenwinkeln, dass sie sich mir zuwendet. «Er war mehr als einfach nur dick, er war adipös. Aber außer seiner Frau und seinem Arzt sollte das eigentlich niemanden interessieren.»

Ich nicke. «Da ist noch was: Der Rechtsmediziner sagte, dass der Mann offenbar Blutgerinnungsmittel genommen hat. Das sei der Hauptgrund dafür, dass er so stark geblutet hat. Er meinte, das Verschlucken der Splitter allein sei kein Garant dafür, dass er auch stirbt.»

«Hm …», macht Salomon. «Könnte heißen, dass der Täter ihn gar nicht zwingend umbringen wollte.»

«Ja. Oder dass er wusste, welche Medikamente er nimmt.»

Eine Weile sitzen wir schweigend nebeneinander.

«Übrigens.» Ich mache eine kurze Pause und sehe erneut zu ihr hinüber. «Was halten Sie davon, wenn wir kurz zu Ihnen fahren, damit Sie sich duschen und umziehen können?»

Sie winkt ab. «Das hat Zeit. Der Fall ist jetzt wichtiger, die Sache mit dem Forum interessiert mich brennend.» Glaubt die Frau Oberkommissarin vielleicht, mich nicht?

«Ja, aber so viel Zeit muss sein. Wenn es wichtige Erkenntnisse gibt, werden wir sie sofort erfahren. Ich fände es durchaus angebracht, wenn Sie diese …» Mir fällt kein passender Begriff ein. «… diese verschwitzten Sportsachen gegen vernünftige Kleidung austauschen würden, bevor Sie Ihre neue Dienststelle betreten.»

Sie stößt ein kurzes Lachen aus. «So, Sie fänden das also angebracht. Dann geben Sie mir doch bitte fachkundige Tipps. Was trägt man denn so auf meiner neuen Dienststelle, während man versucht, einen Mord aufzuklären? Das kleine Schwarze mit Seidenstrumpfhose oder lieber den hellen Hosenanzug mit weißem Blüschen und Pumps?»

Das kann ja heiter werden. «Für den Anfang würde es schon genügen, wenn Sie aufhörten, so schnippisch zu reagieren. Falls Sie – aus welchen Gründen auch immer – partout nicht in Ihre Wohnung wollen, kann ich Ihnen von mir aus auch mit einem Ersatzhemd von mir aushelfen. Das ist Ihnen zwar einige Nummern zu weit, aber zumindest ist es trocken und frisch.»

Wenn ihr der Zustand ihrer Wohnung ebenso wichtig ist wie der ihrer Kleidung, möchte ich sie lieber nicht betreten.

«Und wahrscheinlich ist es irgendein überteuertes Designerteil. Nein danke, dann lieber zu mir nach Hause.»

Sie nennt mir die Adresse in Ottensen.

Nach zwanzig Minuten biege ich in die Straße ein und finde tatsächlich eine Parklücke wenige Meter neben dem Haus, in dem Salomons Wohnung liegt.

Sie löst den Gurt und öffnet die Beifahrertür. «Ich hoffe, Sie sind einigermaßen fit. Vierter Stock, kein Lift.» Nachdem wir ausgestiegen sind, fügt sie hinzu: «Nicht dass Sie nachher womöglich einen Schweißfleck auf ihrem frisch gebügelten Hemd haben und wir auch noch zu Ihnen müssen.»

Ich schlucke hinunter, was ich in einem ersten Impuls entgegnen möchte, nehme mir aber vor, recht zeitnah ein paar ernste Worte mit meiner neuen Partnerin zu reden, wenn sie vorhaben sollte, weiter in diesem Ton mit mir zu sprechen.

Die Fassade des Hauses könnte zwar einen neuen Anstrich vertragen, spiegelt aber mit ihren aufwendigen Stuckornamenten trotzdem noch etwas vom Glanz der Gründerzeit wider.

Obwohl ich mir einbilde, körperlich fit zu sein, atme ich schwer, als wir endlich vor der Wohnungstür angekommen sind.

Salomon schüttelt den Kopf und steckt den Schlüssel ins Schloss. «Sie werden mir jetzt aber nicht kollabieren?»

«Keinesfalls», stoße ich aus und versuche, meiner Stimme einen festen Klang zu geben. Bevor ich hinzufügen kann, dass einige Treppen mehr nötig wären, bevor ich kollabiere, klingelt mein Handy.

«Marc hier.»

«Ja, was gibt’s?» Ich folge Salomon in die Diele der Wohnung. Sie schließt die Tür und sieht mich an, als erwarte sie, dass ich ihr noch während des Telefonates berichte, was Marc mir sagt.

«Du klingst ja völlig außer Atem. Bist du quer durch Hamburg gelaufen?»

«Nein. Warum rufst du an?»

«Wegen dieses Forums. Die haben nicht nur den Fundort der Leiche veröffentlicht. Es hat da sogar eine Ankündigung für den Mord gegeben.»

«Wie bitte?», rufe ich aus. Salomon sieht mich an, als würde sie mir am liebsten das Telefon aus der Hand reißen.

«Ja. Die IT-Spezialisten sind an der Seite dran und versuchen, an den Betreiber heranzukommen. Wird allerdings nicht einfach, die Domain ist in Tonga registriert. Du weißt ja, dass die keine Daten rausrücken. Die Adresse lautet www.morituri.to.»

«O Mann. Was gibt es doch für kranke Typen.»

«Ja. Aber vielleicht haben wir Glück, und die ITler kommen irgendwie an den Betreiber ran. Wer so dämlich ist, sich mit einem Mord zu brüsten, macht möglicherweise auch einen Fehler, der ihn auffliegen lässt.»

Mein Gefühl sagt mir gerade etwas anderes. «Wir werden sehen. Ich bin in einer halben Stunde im Präsidium. Mit unserer neuen Kollegin.»

«Wer war das?», fragt Salomon, kaum dass ich aufgelegt habe. «Was ist los?»

Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen, und berichte ihr, was ich gerade erfahren habe. «Haben Sie einen Computer hier?»

«Ja, mein Notebook, aber das nützt nichts. Ich habe noch keinen Internetzugang.»

«Dann beeilen Sie sich, damit wir ins Präsidium kommen.»

«Ich habe ja gleich gesagt, es gibt Wichtigeres, als …»

Ich winke ab. «Nun beeilen Sie sich bitte.»

«Jaja. Gehen Sie solange da rein, Sie werden schon irgendwas finden, worauf Sie sitzen können. Ich bin mit dem Auspacken noch nicht sehr weit gekommen.» Damit verschwindet sie hinter einer Tür.

Ich betrete das recht geräumige Wohnzimmer und schaue mich um. Überall stehen Umzugskisten, nur vereinzelt sind dazwischen schmale Gänge frei. Drei hohe Fenster an der gegenüberliegenden Wand fluten den Raum mit Licht. Links von mir warten zwei verpackte Regale darauf, aufgebaut zu werden. Ein Kabel hängt von der Mitte einer kunstvollen Stuck-Rosette herab und mündet nach etwa einem Meter in einer metallenen Fassung, in der eine nackte Glühbirne steckt.

Ich bücke mich zu einer der Kisten herab, klappe den Deckel auf, betrachte den Inhalt. Einige Bücher, zwei kleine Holzkästchen, ein Telefon mit einem Kabelknäuel daran. Nichts, was mir auch nur das Geringste über Nina Salomon verrät. Ich weiß nicht einmal, warum sie zu uns versetzt worden ist. Das einzige, was ich weiß, ist, dass sie nicht viel Wert auf ihr Äußeres legt und ein verdammt loses Mundwerk hat. Aber das werden wir …

«Wissen Sie, was Morituri bedeutet?», kommt es aus dem Flur. Sie muss die Badezimmertür geöffnet haben, denn ich kann sie deutlich verstehen.

«Ja, selbstverständlich.» Allein schon die Frage ist eine Frechheit. Eine von vielen.

«Die Todgeweihten. Klingt eigentlich nach einem Gamer-Forum.» Pause.

«Am liebsten würde ich mir diese Seite sofort ansehen.»

Ich fahre zusammen, denn Salomon steht hinter mir im Wohnzimmer. Ich habe nicht gehört, dass sie hereingekommen ist. Sie trägt einen Bademantel, die Haare hängen ihr nass auf die Schultern.

«Kennen Sie sich mit dem Darknet aus?»

Sie zuckt mit den Schultern. «Gut genug, um hier und da dort herumzustöbern.»

«Dienstlich, will ich doch hoffen.»

«Aber selbstverständlich, Herr Hauptkommissar», flötet sie und verdreht dabei die Augen.

Grundsätzlich kümmern sich die Kollegen der Cybercrime-Abteilung um das Darknet, aber auch wir kommen bei unseren Ermittlungen gelegentlich damit in Berührung und durchlaufen immer wieder entsprechende Schulungen.

Der normale Internetuser weiß meist gar nichts von der Existenz dieses Netzwerks, und das ist auch so gewollt. Wer hineinwill, muss von Teilnehmern mit einem Link eingeladen werden. Ein geschlossenes System. Sehr sicher. Und meist sehr illegal.

«Ich springe noch schnell in meine Klamotten. Bin in drei Minuten fertig, dann können wir los.»

Sie braucht vier Minuten, bis sie mit noch immer nassen Haaren zurückkommt und verkündet, wir könnten los. Sie trägt jetzt eine verwaschene, löchrige Jeans und dazu ein enges, dunkelblaues T-Shirt. Informell ist noch ein schwacher Ausdruck für diese Freizeitkluft. Auf den Rücken hat sie einen kleinen Lederrucksack geschnallt. Die Laufschuhe hat sie gegen andere Turnschuhe getauscht, die zumindest halbwegs sauber sind.

«Na, Herr Hauptkommissar? Zufrieden mit meinem Erster-Tag-auf-der-neuen-Dienststelle-Outfit?»

Ich winke ab.

«Fragen Sie nicht. Fahren wir.»

4

Tom ist nicht mehr in der Wohnung, als wir dort ankommen – endlich etwas, das glatt läuft an diesem Tag. Obwohl mich bei der Vorstellung, wie Buchholz dreingesehen hätte, wenn ihm aus dem Bad ein nackter Mann entgegengekommen wäre, doch ein wenig Bedauern erfasst. Ein nackter Mann mit einem Tattoo, das das rechte Schulterblatt bedeckt und das aussieht, als wären einer Blume Ninjasternzacken gewachsen. Badass, könnte man denken, bis man ihn ein bisschen näher kennt.

In Summe ist es natürlich gut, dass sie sich nicht über den Weg laufen, Buchholz macht mir das Leben auch ohne Einblick in meine Bettgeschichten sicher schon schwer genug. So, wie ich ihn einschätze, ist Sex für ihn mit deutlich zu vielen Körperflüssigkeiten verbunden, um eine Option zu sein. Wer weiß, dabei könnte man ja ins Schwitzen kommen.

Das alles verblasst zur Nebensächlichkeit, als das Präsidium anruft. Ich würde mich am liebsten sofort vor den Computer setzen und mir dieses Forum ansehen – Morituri, was für ein Hohn –, aber ich habe ja noch die Vorstellungsrunde vor mir. Händeschütteln mit den Ober- und Hauptkommissaren, lächeln, so tun, als würde ich mich freuen.

Als wir endlich wieder im Auto sitzen, gibt Buchholz immerhin Gas und ignoriert zwei rote Ampeln, was ihn mir ansatzweise sympathischer macht.

Morituri. Das Wort geht mir nicht aus dem Kopf, morituri te salutant, der Gruß der Gladiatoren in der römischen Arena. Wenn jemand eine Seite ins Netz stellt und darauf einen Mord ankündigt, legt er sich damit selbst die Schlinge um den Hals. Wahrscheinlich haben wir es also mit einem Narzissten zu tun, einem Größenwahnsinnigen. Die sind meist schnell gefasst, weil sie auf Bewunderung angewiesen sind und den Mund nicht halten können.

Eine Sache, die auch Buchholz offenbar schwerfällt. «Mir geht die Tötungsart nicht aus dem Kopf. Glasscherben schluckt man nicht freiwillig, kann es aber nur dann tun, wenn man nicht geknebelt ist. Theoretisch hätte das Opfer die ganze Umgebung zusammenschreien müssen.»

«Gibt es dort Wohnungen? Sah für mich nicht danach aus.»

«Nein, aber vielleicht hat jemand in einem der benachbarten Betriebe Nachtschicht gemacht. Die Gegend wird auch immer wieder von Pärchen frequentiert, die … ungestört sein wollen.»

Unwillkürlich muss ich grinsen. Ungestört. «Ja, das kann ich verstehen. Total romantische Ecke.»

Buchholz wirft mir einen schnellen Blick zu, während er gleichzeitig auf die Gegenfahrbahn schwenkt, an einem Auto vorbei, das in zweiter Spur parkt. «Ich habe Sie gar nicht für den romantischen Typ gehalten. Aber wie auch immer – es finden sich dort häufig Paare ein, die schnellen Sex haben wollen. Die Chance, dass jemand in der Nähe war und etwas mitbekommen hat, dürfen wir nicht außer Acht lassen.»

Da liegt Buchholz nicht falsch, nur hat, wer zum Vögeln ins Industriegebiet fährt, dafür einen Grund. Und zwar den, dass er nicht ertappt werden will. Das heißt, er wird den Mund halten, selbst wenn er etwas gehört hat.

«Anonyme Anrufer», murmle ich.

«Ganz richtig», bestätigt Buchholz. «Auf die müssen wir achten.»

Wir parken direkt vor dem sternförmigen Polizeigebäude, und Buchholz geht voran, in die Lobby, an deren hinteren Ende sich die Schleuse befindet. Die beiden uniformierten Kollegen, die am Empfang sitzen, nicken ihm zu.

«Das ist Nina Salomon», erklärt er. «Sie gehört ab heute zu unserem Team.»

Und sie hat es eilig, würde ich gern hinzufügen. Stattdessen lächle ich und höre die nächste halbe Stunde nicht mehr damit auf, während ich versuche, mir alle Namen zu merken. Inklusive der dazugehörigen Gesichter.

Der erste, der mir entgegenschießt, heißt Marc, mit Nachnamen Müller. Wir sind etwa im gleichen Alter, und mir gefallen die Jeans, die er trägt. Im Gegensatz zu Buchholz, der sich den Besenstiel immer noch nicht aus dem Arsch gezogen hat, ist er sofort per du mit mir, hat es dafür aber eilig. Er hängt am Computer und sichtet Morituri. Am liebsten würde ich mich ihm sofort anschließen, aber da ist auch noch ein Kollege namens Helmut, der meine Hand gar nicht mehr loslässt.

«Wieso hast du dich von Bremen versetzen lassen?», will er sofort wissen. Sein Ton soll wohl einfühlsam klingen, aber bei mir beißt er auf Granit.

«Weil Hamburg so schön ist», strahle ich ihn an. «Und die Kollegen so gar nicht neugierig.»

Jetzt lässt er meine Hand doch los. «Wenn du mit Buchholz in einem Zimmer bist, achte bitte darauf, dass er nicht zu lange lüftet. Wir heizen sonst nach draußen.»

Ich muss ihn völlig verständnislos angesehen haben, denn er schüttelt den Kopf, als hätte er es mit einem kleinen Kind zu tun. «Schlecht für die Umwelt. Für das Klima. Und teuer obendrein.»

Aha. «Wie lange darf Kollege Buchholz denn lüften?», frage ich. Mit meiner Aufmerksamkeit bin ich längst wieder bei Marc, der seinen Bildschirm fixiert, eine Hand konzentriert vor den Mund gelegt. «Sagen wir, bei einer Außentemperatur von zwölf Grad?»

«Zwei Minuten reichen völlig für einen Luftaustausch im Zimmer», antwortet Helmut wie aus der Pistole geschossen.

«Ich werde meinen Timer stellen», sage ich todernst, bevor Buchholz mich weiterzerrt. Ins Büro der Chefin.

Dort immerhin dauert es nicht lange. Arendt ist alles, was sie mir sagen wollte, bereits vorhin im Auto losgeworden und beschränkt sich jetzt darauf, mich im Team zu begrüßen. Mit Handschlag. Dass ich es eilig habe, an die Arbeit zu kommen, scheint ihr zu gefallen.

Marc rückt ein Stück zur Seite, als ich mir einen Stuhl vor seinen Computer stelle. www.morituri.to. Der Thread, durch den er sich gerade liest, heißt Ein würdiger Sieger.

Ich würde ihm am liebsten die Maus aus der Hand nehmen und noch einmal nach oben scrollen, zum Anfang. «Es geht um das Opfer?», mutmaße ich.

«Ja. Sie bezeichnen Kornmeier als Gewinner, das ist an Zynismus kaum noch zu überbieten.»

«Lässt sich irgendwo herauslesen, warum sie das tun?»

Marc zuckt mit den Schultern. «Bisher habe ich noch nichts dergleichen gefunden, aber ich bin auch erst eine halbe Stunde dran.»

Ich hätte den anderen Kandidaten bevorzugt, schreibt jemand namens Calvin4545. Den musikalischen Makler. Vielleicht hätte er gesungen :-))

«Was heißt anderer Kandidat? Welcher musikalische Makler?» Ich rücke noch ein Stück näher, Marc räuspert sich.

«Das versuche ich gerade herauszufinden.» Er klingt plötzlich reserviert, wahrscheinlich presche ich mal wieder zu schnell vor. Ist aber sein Problem, nicht meines.

«Kannst du mir den Thread öffnen, in dem der Mord als durchgeführt gemeldet wird?»

Er seufzt. «Ich bin schon weiter, tut mir leid, aber wenn ich hier fertig bin, gebe ich dir gern einen Überblick.»

Ja, sicher. Ich schiebe den Stuhl zurück und laufe aus dem Zimmer, finde Buchholz im Nebenraum, telefonierend.

«Auf welchen Rechnern hier ist TOR installiert?»

Er winkt mich fort, als wäre ich eine Fliege, die ihm lästig ist.

«TOR», wiederhole ich. «Der Browser. Habe ich ihn auf meinem Computer? Und den allgemeinen Zugang? Bekomme ich den von Ihnen?»

Er ignoriert mich. «In einer halben Stunde», sagt er in den Hörer. «Warten Sie bitte auf mich, falls es ein paar Minuten länger dauert.» Er legt auf und sieht mich endlich an. «Ich fahre jetzt in die Gerichtsmedizin, zur Leichenöffnung. Fragen Sie doch einfach Marc oder jemand anderen hier. Vielleicht ziehen Sie auch gleich jemanden von der Abteilung Cybercrime hinzu, das sollten wir ohnehin tun, wenn an dieser Morituri-Sache etwas dran ist. Die Zugangsdaten für Ihren Computer finden Sie in der schwarzen Mappe neben dem Bildschirm.» Damit steht er auf, nimmt seine Jacke vom Haken und geht. Beschwingt irgendwie, als wäre die Aussicht, bei der Obduktion eines übergewichtigen Anwalts dabei zu sein, einem gemeinsamen Nachmittag mit mir im Büro klar vorzuziehen.

In der schwarzen Mappe findet sich nicht nur mein Zugangscode für Computer und Intranet, sondern auch eine Telefonliste. Das LKA 54 ist die Abteilung Cybercrime, und meine Hand wandert bereits in Richtung Telefon, aber dann überlege ich es mir doch noch mal anders. Erst will ich wissen, wie weit ich auf eigene Faust komme, helfen lassen kann ich mir später immer noch.

TOR ist nicht installiert, das hatte ich vermutet. Kein Problem, es zu ändern, aber es kostet mich Zeit, während sich Marc im Nebenraum jede Menge Vorsprung herausrecherchiert.

Im Darknet gibt es keine Suchmaschinen, jedenfalls keine verlässlichen. Gefunden wird nur, wer gefunden werden will oder zu ungeschickt ist, sich entsprechend abzusichern. Ich schätze, dass Morituri weder im Hidden Wiki noch auf Torlinks aufscheinen wird.

Muss auch nicht sein, ich habe schließlich die Adresse. Die Seite öffnet sich unmittelbar, sie ist in Braun- und Rottönen gehalten, die Muster an den Rändern erinnern an Arkaden, sollen vielleicht die Bogengänge des Kolosseums darstellen. Ein bisschen Antike, ein bisschen Mystik, aber beides zurückhaltend. Das war vorhin schon mein Eindruck, als ich Marc über die Schulter gesehen habe.

Der Aufbau ist schnell zu durchschauen. Das Herzstück ist ein Forum, ohne große Struktur, ohne Rubriken. Einfach nur untereinandergereihte Beiträge, die sich nach Aktualität sortieren. Ganz oben festgepinnt ein Thread mit dem Titel Willkommen.

Ich klicke ihn an. Der Text ist kurz.

Wir alle müssen sterben, früher oder später. Für wen soll es, deiner Ansicht nach, früher sein?

Die Spielregeln sind einfach. Ihr trefft eure Wahl, ich bin der Arm, der das Schwert führt.

Unsere Arena ist Hamburg.

Die Kommentarfunktion ist ausgeschaltet, es gibt allerdings darunter ein Fenster für persönliche Nachrichten.

Ich klicke hinein und erhalte die Meldung, dass ich mich registrieren muss, um schreiben zu können.

Wenn ich einen Account hätte, könnte ich dann tatsächlich jemanden vorschlagen, der sterben soll?

Ich kehre zum Forum zurück, der Thread ganz oben trägt den Titel And the first winner is … dead; er hat stolze 253 Kommentare.

Trajan heißt der Verfasser des Beitrags, in kleinen kursiven Buchstaben steht «Admin» unter dem Namen.

Der Name des Gewinners – manche werden es erraten haben – lautet Michael Kornmeier. Man wird ihn bald finden, und zwar auf einem aufgelassenen Fabrikgelände am Hovekanal.

Er hat sich gewissermaßen zu Tode verschluckt. Kein schöner Anblick.

Das nächste Voting startet morgen um neun Uhr. Es werden vier Kandidaten zur Auswahl stehen.

Ich sehe mir die Uhrzeit an, um die das Posting online gestellt worden ist. Heute, 5 Uhr 29. Da gab es noch keinen Anruf, keine Meldung, nichts dergleichen.

Unter Trajans Text tobt ein Krieg zwischen «Seid ihr völlig wahnsinnig geworden?», «Wir wollen Bilder sehen!!!», «Ich hoffe wirklich, das ist bloß ein Fake», «Yeah! Kill, kill, kill!» und «Ich informiere jetzt die Polizei».

Das ist die Quintessenz der Postings, in unzähligen Varianten ausformuliert. Irgendjemand hat Michael Kornmeier sogar angerufen, ihn offenbar auch erreicht und findet all die gutgläubigen Idioten jetzt sehr lustig.

Weil er vermutlich nicht bedenkt, dass es den Namen mehr als einmal geben könnte.

Ich gehe ins Nebenzimmer, wo Marc nicht einmal aufsieht, als ich zur Tür hereinkomme. «Trajan – bist du auf den auch schon gestoßen?»

Er nickt, ohne den Bildschirm aus den Augen zu lassen. «Natürlich. Das nächste Voting startet morgen – das letzte finde ich aber nirgendwo.»

«Wahrscheinlich gelöscht», mutmaße ich. «Wer hat diese Seite eigentlich gemeldet?»

Er tastet nach einem Computerausdruck und hält ihn mir hin. «Dreiundzwanzig verschiedene Leute, bei gut zwei Dritteln müssen wir die Telefonnummern erst ausforschen. Wie sich jetzt herausgestellt hat, gab es bereits vor drei Tagen erste Hinweise auf die Seite, denen wurde aber nur halbherzig nachgegangen.»

Weil niemand sie ernst genommen hat, weil so vieles andere wichtiger war … «Von den Leuten der Abteilung Cybercrime?»

«So ist es. LKA 54.» Nun blickt er doch hoch, ein bisschen genervt. «War es das? Wenn du etwas herausgefunden hast, das mir entgangen ist, immer her damit, wenn nicht – würde ich hier gerne weitermachen. Infos austauschen können wir immer noch bei der Abendbesprechung.»

«Na wunderbar.» Die Kollegen der Abteilung «Meine Erkenntnisse gehören mir», kenne ich noch aus Bremen. Marc hätte sich dort vermutlich zu Hause gefühlt.

Ich kehre zurück an meinen Computer und arbeite mich weiter durch den Thread, der immer länger wird. Die Meldung über den Leichenfund ist noch nicht an die Öffentlichkeit gegeben worden, also mischt sich auch viel Ungläubigkeit in die Beiträge.

Was ist denn jetzt mit dem Typen am Hovekanal?

Alles nur Theater, ist auch besser so.

Es gibt immer noch Leute, die diesen Schwachsinn glauben, kaum zu glauben.

Ich schaue auf die Uhr. Keine Ahnung, wann Arendt der Presse Bescheid geben will, aber lang kann sie sich nicht mehr Zeit lassen. Die Öffentlichkeit wird üblicherweise knapp nach den Angehörigen informiert, zumindest im Groben.

Doch Trajan kommt ihr zuvor. Ein neuer Thread erscheint ganz oben auf der Liste, der Betreff lautet: Neugierig?

Nein, neugierig ist das falsche Wort, eher bis oben hin angefüllt mit bösen Ahnungen. Zu Recht.

Es ist ein Foto, aufgenommen vermutlich kurz nach Sonnenaufgang. Warmes Licht auf Kornmeiers verzerrten Zügen, seinen zerschnittenen Lippen und der Blutlache, in der er liegt. Jedes Detail gut sichtbar.

Ich greife zum Hörer, die Mappe ist noch bei der Telefonliste aufgeschlagen. LKA 54, Cybercrime. Ich wähle die erste Nummer, die mir ins Auge springt.

«Andressen», meldet sich eine tiefe Stimme am anderen Ende der Leitung.

«Hier Salomon, Mordkommission. Nein, Sie kennen mich noch nicht, das tut jetzt aber nichts zur Sache. Diese Morituri-Seite – ist Ihnen die ein Begriff?»

Kurzes Zögern. «Ja, natürlich, wir …»

«Bestens. Dann nehmen Sie den Dreck jetzt vom Netz. Sofort.»

5

Für die Fahrt ins Uniklinikum Eppendorf werde ich etwa zwanzig Minuten brauchen. Ich hätte Salomon natürlich mitnehmen können, damit sie die Rechtsmedizin kennenlernt. Aber es ist mir im Moment ganz recht, mich mit Dr. Diewald unterhalten zu können, ohne dass mir meine neue Kollegin bei jedem zweiten Satz ins Wort fällt. Wir müssen möglichst schnell allen Spuren nachgehen; diese Forumsgeschichte könnte sich als eine ganz heiße Sache herausstellen. Salomon scheint sich im Web gut auszukennen und ist im Moment am Computer wahrscheinlich nützlicher als mit mir zusammen in der Rechtsmedizin.

Die Ampel vor mir springt auf Gelb. Ich bremse hart ab und komme kurz davor zum Stehen. Ein Jogger in kurzen roten Shorts überquert vor mir die Straße. Seine sehnigen Beine deuten darauf hin, dass er regelmäßig längere Strecken läuft. Meine Gedanken nutzen den Jogger als Brücke zurück zu Salomon.

Ich mache mir doch selbst was vor, wenn ich mir einrede, ihre Computerkenntnisse seien der Grund dafür, dass ich sie nicht mitgenommen habe. Die Wahrheit ist, dass ich sie anstrengend finde und keine Lust auf ihre provokanten Bemerkungen habe, während ein Mordopfer seziert wird.

Wir werden miteinander auskommen müssen, und natürlich werden wir das auch schaffen. Aber im Moment reicht mir die Dosis Nina Salomon, die ich gerade hatte.

Ich betrete den Sezierraum. Die Tür schließt sich hinter mir, und ich bemühe mich, möglichst flach zu atmen, um meine Nase und auch meinen Magen an diesen einzigartigen Geruch zu gewöhnen.

Während der Ausbildung graute es mir am meisten vor dem Anblick einer geöffneten Leiche. Ein fataler Irrtum, wie ich bei meiner ersten Obduktion feststellen musste: Es war dieser unbeschreibliche Gestank, der meinen Mageninhalt krampfhaft nach oben steigen ließ.

Der klebrig-süßliche Geruch, der aus dem Inneren einer frischen Leiche aufsteigt, ist schon sehr markant, der Verwesungsgeruch eines schon mehrere Tage toten Körpers jedoch ist geradezu unerträglich und löst sofort Ekel und Brechreiz aus.

Rechtsanwalt Michael Kornmeier aus Eppendorf ist gottlob noch recht frisch, und so dauert es nicht lange, bis ich mich halbwegs akklimatisiert habe.

Kornmeiers gewaltiger, schwammiger Körper liegt nackt auf einem der beiden Seziertische. Der Brustkorb ist vom Hals bis fast zum Becken aufgeschnitten, die entstandene Öffnung wird von chromblitzenden Spreizern fixiert.

«Ah, da sind Sie ja.» Diewald kommt aus einem Nebenraum, bleibt am Tisch stehen und reibt sich die Hände. Seine dunklen, von silbernen Fäden durchzogenen Haare sind wie immer streng nach hinten gegelt.

«Mein Verdacht hat sich bestätigt. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen.» Er winkt mich lächelnd zu sich und freut sich offensichtlich, dass er mit seiner Vermutung recht hatte. Der Stolz auf sein Wissen. Als ich vor der Leiche stehe, ist der Geruch ungeheuer intensiv. An der Schnittstelle, direkt unter der Haut, sieht man eine dicke, gelbliche Schicht. Fett.

«Sehen Sie mal hier», sagt Diewald und zeigt mit der Spitze eines Kugelschreibers auf etwas in Kornmeiers Brustraum, das mich entfernt an einen dünnen Fahrradschlauch erinnert, dem man mit einer Rasierklinge etliche kleine Schnitte zugefügt hat.

«Die Verletzungen an der Speiseröhre sind ebenso wie die im Mund- und Rachenraum zwar nicht trivial, hätten aber im Normalfall nicht zu diesem enormen Blutverlust und damit zum Tod geführt, ganz wie ich es schon vermutet hatte. Ich habe NOAKs in seinem Blut gefunden. Das ist die Abkürzung für Neue Orale Antikoagulantien