Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

ANNO 1852 Blutrünstige Bestien und ein altes Schloss bewohnt von einem mysteriösen Großherzog. Professor Heribert Braun nimmt an einer Forschungsreise in die Tiefen des Westerwaldes teil in dessen finsteren Winkeln sein akademischer Verstand auf eine harte Probe gestellt wird. Kann er den mysteriösen Vorkommnissen auf den Grund gehen oder verliert er den Halt und stürzt in die Dunkelheit? Eine Reise, auf der alte Sagen und Legenden drohen, die Realität aus den Angerln zu heben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 177

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

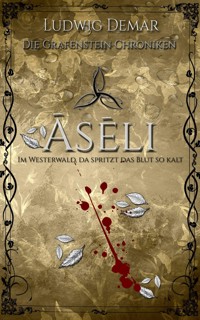

Ludwig Demar

Die Grafensteinchroniken

ĀSĒLI Im Westerwald, da spritzt das Blut so kalt

Alle Rechte sind vorbehalten Copyright © Ludwig Demar 2023 Verlag/Selfpuplisher: Ludwig Demar c/o AutorenServices.de Birkenallee 24 36037 Fulda

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen allein bei dem Autoren selbst. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße und unbefugte Nutzungen wie Nachdruck, Vervielfältigung oder Übertragung schaden den Autoren und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Text © Ludwig Demar 2023

Korrektorat/Lektorat: Nadja Losbohm – Instagram.com/nadlos_autorin

Umschlaggestaltung: Ludwig Demar

Bildmaterial Umschlag: Pixabay Sonstiges Bildmaterial: Pixabay

Dies ist eine fiktive Geschichte die alleine der Fantasie des Autoren entsprang. Alle Protagonisten dieses Buchs sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit zu realen Personen wäre rein zufällig.

Dieses Buch widme ich:

Frau U. Scherrer

Herr H.J. Leichum

Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihren Einsatz als Lehrer/- in!

1

„Es gibt immer etwas zu entdecken. Sie müssen lediglich Ihre Augen offen halten.“

Mit diesem Satz beendete Professor Heribert Braun die Vorlesung und entließ seine Studenten in die wohlverdienten Semesterferien. Es war sein Lieblingssatz, mit dem er stets den Unterricht schloss. Und dies war nicht nur irgendeine Floskel, die er herunterbetete, es war seine Lebensdevise.

Viele bedeutende Entdeckungen verbuchte er auf seinem Konto, und so einige Abenteuer hatte er bestanden. Sein Ruf eilte ihm voraus; weit und breit war er als angesehener Wissenschaftler und Entdecker bekannt. Bis zu dem Zeitpunkt, als man ihm einen Lehrstuhl für Altertumsforschung an einer der besten Universitäten im Land angeboten hatte. Wäre ihm damals bewusst gewesen, dass diese Anstellung das Ende seiner Abenteuer sein würde, hätte er dankend abgelehnt. Nun welkte sein Genie hinter den dicken Mauern der Lehranstalt vor sich hin. Keine Entdeckungen, keine Expeditionen ins Ungewisse, keinen Ruhm mehr.

Wie glücklich die Menschen waren, die den Tod fürchteten. Sie rangen niemals mit seinen Dämonen, durchlitten nicht die Qualen einer unbändigen Sehnsucht, die hinter Büchern und Lehrplänen gefangen lag. Sie sahen das Ende des Daseins nicht als eine reizvolle Reise ins Ungewisse, so wie er es tat.

Es verging kein Tag, an dem er diese geistig Armen nicht um ihre heile Welt beneidete. Das Glück lag nicht in der Intelligenz oder im Wissensdurst, nein ‒ es lag in der Unwissenheit und in der Schlichtheit. Glücklich waren nur diejenigen, die es vermochten, ihre Augen geschlossen zu halten. Vor der Welt und ihren Wundern, vor den Gefahren der eigenen Gelüste und vor dem Leuchten, das jeder Mensch in sich trägt, um ihm den Weg zu zeigen, der für ihn vorbestimmt ist.

Betrübt packte Professor Braun seine Tasche, schloss die Tür des Vorlesesaals ab und war dabei, sich auf den Weg in seine Wohnung zu begeben, als ihn eine liebliche Frauenstimme aufhielt.

„Ich grüße Sie, Professor Braun. Es ist mir eine große Ehre, Sie endlich persönlich kennenzulernen.“

Der fünfzigjährige Wissenschaftler drehte sich um und blickte über seine Brillengläser hinweg einer hinreißenden jungen Frau in die leuchtend braunen Augen. Sie konnte die Dreißig noch nicht überschritten haben, doch schien eine Reife aus ihr, nach der die meisten Menschen ewig streben würden. Sie trug einen geschnürten Redingote. Dieser taillierte Mantel bedeckte zwar ihren Körper bis zu den Knien, ließ jedoch auf eine elegante Weise Schlüsse auf ihre scheinbar makellose Figur zu. Ihre roten Haare schmeichelten ihrem zarten Gesicht, während sie den Professor ansah.

Neben dieser Schönheit fühlte er sich mit seinem Wohlstandsbauch und einem Antlitz, indem sich die Jahre der Zeit ablesen ließen wie von einem Baumstumpf, klein und unbedeutend.

„Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Mit wem habe ich das Vergnügen?“, entgegnete er und strich sich durch das schüttere Haar. Ein schüchterner Blick, den seine hinreißende Gesprächspartnerin gen Boden warf, brachte sein Herz auf eine Art zum Schlagen, die er längst vergessen hatte.

„Mein Name ist Dorothea Grafenstein, und ich bin auf der Suche nach dem fehlenden Mitglied meiner Forschungsgruppe.“

„Eine junge Dame, die Forschung betreibt … Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, Teuerste“, erwiderte Professor Braun entzückt und verbeugte sich vor ihr. „Wenn ich Ihnen behilflich sein kann, Ihr fehlendes Mitglied zu finden, stelle ich Ihnen gerne meine Zeit zur Verfügung.“

„Das freut mich zu hören. Um ehrlich zu sein, hoffte ich, dass Sie den freien Platz in meiner Gruppe besetzen würden“, sagte die junge Dame und blickte erneut verlegen zu Boden.

Jetzt schlug das Herz des alten Abenteurers sehnsüchtig im Takt der Vorfreude.

„Wie kommen Sie auf mich, meine Liebe?“, fragte er voller Neugier.

„Ich las jedes Wort, das Sie geschrieben haben. Ich verschlang förmlich sämtliche Berichte über Ihre Entdeckungen. Es wäre eine große Ehre für mich und eine unvorstellbare Bereicherung für meine Forschungen, wenn Sie mich begleiten würden.“

„Bitte übertreiben Sie nicht. Ich bin lediglich ein alter Mann“, wiegelte Professor Braun verschämt ab und rückte sich seine Brille zurecht.

„Keineswegs! Ihre Erfahrung wäre unbezahlbar! Außerdem müssten Sie sich um nichts kümmern außer um unsere Forschungen. Ich komme aus wohlhabendem Hause und verfüge über ausreichend finanzielle Mittel, um sie großzügig zu entlohnen, wenn Sie sich mir anschließen würden.“

Ein neues Abenteuer, das wäre jetzt genau das Richtige, dachte sich der Professor.

„Meine Teuerste, Sie haben mich gerettet.“

„Wie meinen Sie das?“, fragte Dorothea mit einer deutlichen Spur Freude in der Stimme.

„Ich stand kurz davor, im Alltag zu ersticken. Doch Sie brachten den Wind zurück in mein Leben. Ich werde Sie selbstverständlich begleiten.“

Ein umwerfendes Lächeln zierte das hübsche Gesicht der jungen Dame, und ihre Augen funkelten heller als die Sterne am Himmel.

„Vielen Dank! Es ist mir eine große Ehre und Freude! Sie können sich nicht vorstellen, was das für mich bedeutet!“

„Schon gut! Sie wollen doch nicht, dass ich erröte“, sagte Professor Braun.

„Verzeihen Sie mir. Ab sofort werde ich stets die Contenance wahren. Ich würde mich gerne morgen mit Ihnen im Café la lisière treffen, um Sie mit allen Einzelheiten vertraut zu machen und Ihnen unseren dritten Mann im Bunde vorzustellen.“

Jetzt fiel es Professor Braun wie Schuppen von den Augen. Er hatte dieser hinreißenden Dame zugesagt, ohne zu wissen, worum es ging. Aber das sollte zweitrangig für ihn sein. Hauptsache, er durfte wieder Forschen und Abenteuer bestehen.

„Ein französisches Café? Das spricht für Ihren vorzüglichen Geschmack, Teuerste. Gerne werde ich Sie dort treffen. Wäre Ihnen die Mittagszeit recht?“

„Das passt mir vortrefflich. Dann sehen wir uns am morgigen Tag. Ich freue mich!“, sagte Dorothea und deutete einen Knicks an.

„Die Freude liegt ganz auf meiner Seite“, erwiderte der Professor und verneigte sich leicht. „Darf ich Sie noch nach Hause geleiten? Es wird bereits dunkel“, bot er ihr an. Sie lehnte hingegen dankend ab, und so begaben sich beide getrennt auf den Heimweg.

Am nächsten Morgen wachte Heribert Braun das erste Mal seit vielen Jahren voller Elan auf. Es war der 1. Oktober 1852, für ihn war es die Stunde null. Eine neue Zeitrechnung begann, sein Leben hatte wieder einen Sinn. Voller Vorfreude probierte er seine alten Kleidungsstücke an, die er stets auf seinen Abenteuern getragen hatte. Der braune Anzug aus robustem Stoff war zwar etwas enger geworden, passte ihm jedoch nach wie vor. Nachdem er sich mühsam daraus befreit hatte, legte er ihn auf seine Schlafstätte, zog sich etwas Bequemes an und machte sich auf den Weg ins städtische Badehaus. Schließlich wollte er sein wiedergewonnenes Leben sauber und frisch duftend beginnen.

Als er nach einem kurzen Fußmarsch durch die leer gefegten Straßen seiner Heimatstadt dort ankam, zahlte er für eine private Kammer und entkleidete sich im Vorraum. Mit einem Handtuch um seine Hüften schritt er durch den niedrigen Baderaum zum Ofen.

Seine Gedanken schwirrten einzig um die bevorstehende Reise. Das Feuer knisterte beruhigend, während er heißes Wasser aus dem Kessel in die Wanne goss, um anschließend mit dem kalten Wasser aus einem Kübel die Wärme zu mäßigen. Entspannt ließ er sich in das wohltemperierte Bad sinken.

Um welche Art von Forschung wird es sich handeln?, fragte er sich, legte die Arme seitlich auf den Rand der kleinen Wanne, und ließ seinen Kopf nach hinten sacken. Tief sog er die warmen Dämpfe ein und blies sie mit einem lang gezogenen „Ah“ wieder aus. Doch mit dem Ausstoßen seines Atems verflog unerwartet die Wärme aus seinem Bad, als hätte er sie weggeblasen.

Wie von der Tarantel gestochen sprang Heribert aus dem eisigen Wasser und schrie entsetzt auf. Er stand jetzt nackt neben der Wanne, und in seinem Gemach herrschte finsterste Nacht. Ein schaurig kalter Luftzug pfiff ihm um die Ohren und schien leise verhallende Stimmen mit sich zu führen. Ehe er sich auf sie konzentrieren konnte, kehrte das Licht zu ihm zurück und das Knistern des Feuers erfüllte erneut den Raum. Verwirrt hielt er seine Finger in die Wanne und stellte fest, dass das Wasser seine angenehme Temperatur wiedererlangt hatte.

„Was ist hier gerade geschehen?“, fragte er sich leise. Trotz der Wärme, die ihn umschmeichelte, hielt seine Gänsehaut standhaft ihre Stellung. Verwirrt und neugierig zugleich trocknete er seinen Leib und kleidete sich an. Was auch immer gerade geschehen war, er würde es herausfinden. Sein Entdeckergeist war erwacht und voller Tatendrang.

Sofort begab er sich auf den Weg zum Café la lisière, das direkt am Rande des Waldes lag, der die Stadt schützend umschloss. Es war ein kleines Haus, beinahe eine Hütte, nichtsdestotrotz sehr elegant und ansprechend hergerichtet. Es dauerte lediglich den Bruchteil einer Sekunde, bis Heribert Fräulein Dorothea in dem Café entdeckte.

Ihr rötlich schimmerndes Haar war kunstvoll nach oben gesteckt und thronte anmutig auf ihrem Haupt. Neben ihr saß ein junger Mann, sicher nur wenige Jahre älter als sie. Er war rustikal gekleidet, hatte struppige, kurze dunkelblonde Haare und wirkte neben der entzückenden Dame wie ein Bauerntrampel. Und so benahm er sich auch.

Er spielte mit einer edlen Mokkatasse auf der weißen Tischdecke und schoss sie immer wieder von der einen Seite des kleinen runden Tisches auf die andere. Heribert hoffte, dass dies nicht das dritte Mitglied ihres Forscherteams war. Vielleicht war er ja ihr Forschungsobjekt. „Das Verhalten minderbemittelter Taugenichtse in einem zivilisierten Umfeld.“ Wie auch immer es war, er würde es bald herausfinden.

„Einen wunderschönen guten Tag, Teuerste. Ich konnte unser Wiedersehen kaum erwarten“, begrüßte Heribert die Dame am Tisch und ließ den unzivilisierten Lümmel neben ihr außer Acht. Er kannte diese Art von Mensch nur zu gut. Immer wieder hatte er auf vergangenen Reisen mit seinesgleichen zu tun gehabt. Wer sich in einem vornehmen Café und dazu noch vor einer hinreißenden Dame nicht benehmen konnte, der würde es auch sonst nirgends schaffen.

„Professor Braun! Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Nehmen Sie doch Platz“, begrüßte ihn Dorothea euphorisch. „Darf ich vorstellen, Francois Dupont, der dritte Mann in unserer Gruppe.“

O nein! Er ist tatsächlich Teil der Unternehmung! Wie kann eine offensichtlich kultivierte und gebildete Frau wie Fräulein Dorothea sich mit so einem primitiven Vagabunden abgeben?, dachte Heribert.

„Wollen Sie mich nicht begrüßen?“, fragte der Franzose in einem schroffen Tonfall und mit einem ausgeprägten französischen Akzent, womit er den Professor aus seinen Gedanken riss.

„Auch Ihnen einen guten Tag, der Herr“, antwortete der Professor abfällig. Für gewöhnlich war er nicht so unhöflich, doch dieser grobe Lümmel vor ihm war es nicht wert, mit ihm und schon gar nicht mit Fräulein Dorothea an einem Tisch zu sitzen. Daher rückte er sich seinen Stuhl so zurecht, dass er mit dem Rücken zu dem ungehobelten Franzosen saß.

„Wer glauben Sie eigentlich, wer Sie sind?“, stieß Francois erbost aus.

„Beruhige dich, es ist sicher nur ein Missverständnis“, versuchte Dorothea ihn zu beschwichtigen.

„Mon dieu! Ein Missverständnis?! Dieser dickliche Herr kommt hier rein, setzt sich mit seinen kleinen spitzen Ohren und seiner großen Knubbelnase zu uns an den Tisch und behandelt mich wie einen räudigen Hund!“

Heribert sprang sofort auf, und vor Empörung wäre ihm beinahe die Brille aus dem Gesicht gefallen. Einzig seine große Knubbelnase hielt sie davon ab. Der Franzose hatte einen ausgezeichneten Blick für Unzulänglichkeiten und eine scharfe Zunge.

„Was maßen Sie sich an, so mit mir zu reden?! Wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben?“, konterte Heribert in einem strengen Tonfall.

„Ich habe einen dicken Mann mit spitzen Ohren und dicker Nase vor mir!“, stichelte Francois und pikte dem Professor provozierend mit seinem Finger in den Bauch.

„Jetzt reicht es aber, Sie ungehobelter Banause! Ich muss Ihnen wohl Manieren beibringen!“

Bevor sein Gegenüber etwas dazu sagen konnte, fiel Dorothea ihnen ins Wort.

„Ich bitte Sie beide, beruhigen Sie sich! Das ist kein Verhalten für Herren von Welt.“

„Damit haben Sie wohl recht. Bis auf die Tatsache, dass dies kein Herr von Welt ist! Er ist ein Bauernlümmel, und ich werde keine Forschungen mit diesem Rüpel durchführen!“, protestierte Heribert.

„Und ich nicht mit diesem Kretin.“

Beide Kontrahenten wollten sogleich das Café verlassen, da vernahmen sie das Schluchzen von Fräulein Dorothea.

„Ich hatte mich so gefreut, die richtigen Männer gefunden zu haben, die mich begleiten würden. Doch jetzt ist alles aus, meine ganzen Träume sind im Zorn zerflossen.“ Einige Tränen tropften aus ihren traurigen Augen auf den Tisch. Heribert und Francois standen wie zwei Schuljungen vor ihr, die bei etwas Schlimmem erwischt worden waren.

„Sehen Sie, was Sie angerichtet haben!“, flüsterte Francois.

„Wieso ich? Das ist alles Ihre Schuld, Sie ungehobelter…“

Das Schluchzen von Dorothea wurde lauter und unterbrach sanft die Schuldzuweisungen der Herren. Mit zitternden Händen zog sie ihr Taschentuch aus ihrem Retikül und tupfte sich die Augenwinkel trocken. Beide Männer schmerzte es, die junge Dame so leiden zu sehen.

„Schon gut, schon gut. Beruhigen Sie sich wieder. Ich werde Sie begleiten, komme was wolle“, versicherte Heribert.

„Das Gleiche gilt für mich! Ich werde Sie nicht im Stich lassen“, schloss sich ihm Francois an.

Vorsichtig hob Dorothea den Kopf, und ihr tränenverschleierter Blick traf die beiden. „Ist das Ihr Ernst?“, fragte sie.

„Ihr habt mein Ehrenwort!“, stießen die Herren zeitgleich aus.

„Ich danke Ihnen!“, sagte die junge Dame und schniefte.

„Ich hole Ihnen einen frischen Mokka“, sagte Heribert.

„Ich komme mit. Ich weiß ja, wie Sie ihn gerne trinken. Danach wird es Ihnen besser gehen“, setzte Francois nach.

Die Herren verließen den Tisch, und Dorothea wischte sich mit ihrem bestickten Stofftaschentuch die restlichen Tränen aus dem Gesicht. Dabei konnte sie sich ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen, denn sie wusste genau, wie sie mit dem vermeintlich starken Geschlecht umzugehen hatte.

2

Als die Herren von Welt zurückkehrten, trug Francois die Tasse Mokka und Heribert einen Teller mit Gebäck.

„Verzeihen Sie uns“, bat der Professor, und beide stellten Dorothea ihre Versöhnungsgeschenke auf den kleinen runden Tisch.

Sie bedankte sich mit leiser Stimme, packte ihr Taschentuch ein und nahm einen Schluck des Heißgetränks. „Dann lassen Sie uns doch gleich zur Sache kommen“, schlug sie vor, ihre Stimme nun kräftiger. Ehe sich die Verwunderung der zwei Herren über die schnelle Genesung von Fräulein Dorothea legen konnte, fuhr sie fort. „Unsere Reise wird uns ins Mittelgebirge führen. Und zwar in den tiefsten Westerwald. Abseits von jeglicher Zivilisation soll es dort ein Dorf geben, in dem merkwürdige Dinge geschehen.“

„Welche Art von Dingen?“, fragte Heribert neugierig.

„Die Dorfbewohner fürchten die Nacht und berichten von menschenartigen blutsaugenden Bestien.“

„Das klingt …“, begann Francois und wurde prompt vom Professor unterbrochen.

„... für mich nach dem Fluch des Wiedergängers.“

Unter dem bohrenden Blick des Franzosen, der gar nicht erfreut darüber war, dass dieser feine Herr ihm seine Feststellung streitig machte, lauschte Heribert aufgeregt Dorotheas Antwort.

„Das dachte ich zuerst auch. Es scheint indessen eine ganz neue Form des Vampyrismus zu sein. Die beschriebenen Wesen können sich artikulieren und verfügen über eine hohe Intelligenz. Sie führen ihre Opfer geschickt in die Falle und besitzen übermenschliche Kräfte.“

„Wie verlässlich sind Ihre Quellen?“, wollte Heribert wissen.

„Das müssen wir erst noch herausfinden. Aber meinen Kontaktpersonen nach werden zumindest die grundlegenden Fakten der Wahrheit entsprechen.“

„Wenn das stimmt, Fräulein Dorothea, handelt es sich hier vielleicht um eine noch völlig unbekannte Spezies“, stieß Professor Braun überwältigt aus.

„So ist es“, stimmte sie ihm erfreut zu.

„Es klingt zudem nach einer sehr gefährlichen Reise, auf der wir alle unser Leben verlieren könnten, sollten die Berichte auf Tatsachen beruhen“, gab Francois zu bedenken.

„Das ist wahr, deshalb sind Sie ebenfalls Teil dieser Unternehmung, mein lieber Francois“, sagte Dorothea und bat dem Franzosen etwas von ihrem Gebäck an.

„Gut durchdacht, Fräulein Dorothea! Er wird stets vorausgehen und sich im Namen der Wissenschaft opfern, damit wir fliehen können, sollte es gefährlich werden“, sagte Heribert grinsend und lehnte sich gemütlich in seinem Stuhl zurück.

„Keineswegs!“, protestierte Dorothea „Francois war bis vor Kurzem Offizier der Lègion étrangère und half vor wenigen Jahren, den Guerilla-Widerstand in Algerien zu brechen. Sein Regiment war das Einzige, das ohne Verluste zurückkehrte.“

Heribert wurde blass um die Nase und setzte sich wieder auf. Dieser ungehobelte Lümmel war Offizier in der französischen Fremdenlegion? Mit Kriegserfahrung?

„Also ich …“, räusperte er sich, „ich meine, ich wusste ja nicht …“

„Keine Sorge! Ich werde Ihnen nichts tun. Es macht mir keinen Spaß, eine Fliege zu zerquetschen“, unterbrach Francois das Gestammel des Professors und grinste dabei über beide Ohren.

„Bitte vertragen Sie sich doch endlich. Wir haben eine lange Reise vor uns“, bat Fräulein Dorothea ihre Begleiter und erläuterte ihnen ihr Vorhaben. „Bereits morgen in der Früh werden wir mit der Eisenbahn unsere Reise beginnen. Wir werden etwa zwei Tage unterwegs sein, bis wir an eine kleine Haltestelle nahe dem Westerwald kommen. Ab dort werden wir mit einer Kutsche den Rest des Weges zurücklegen. Laut Kutscher wird es etwa einen Tag dauern, bis wir im Dorf ankommen. Da sie dort über keinerlei Verbindung zur Außenwelt verfügen, konnte ich telegraphisch keine Zimmer buchen. Das ist demnach das Erste, worum wir uns vor Ort kümmern müssen.“

Heribert war überrascht. Er hatte längst von der Eisenbahn gehört. Seit einigen Jahren wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, Schienen durch das gesamte Land zu legen. Gleichwohl hatte er niemals gedacht, dass er eines Tages mit ihr fahren würde.

„Wo werden wir nächtigen auf unserer Reise mit der Eisenbahn?“, fragte er.

„Wir werden häufiger umsteigen müssen, da keiner der Züge unser Ziel direkt anfährt. Am Abend habe ich bereits Fremdenzimmer gebucht, in denen wir uns waschen und nächtigen können.“

„Mademoiselle haben vorzüglich geplant“, lobte Francois Dorothea und erhob sich vom Tisch. „Ich denke, wir sollten uns nun verabschieden und für die lange Reise packen gehen.“

„Sie haben recht, mein Freund. Es steht uns ein unglaubliches Abenteuer bevor“, stimmte Fräulein Dorothea euphorisch zu und stand ebenfalls auf.

„Nun gut. Zu welcher Zeit sehen wir uns am morgigen Tage wieder?“, wollte Heribert wissen.

„Wir treffen uns an der neu erbauten Haltestelle am Stadtrand um zehn Minuten vor fünf in der Früh.“

Die Männer nickten zustimmend und begleiteten Dorothea nach draußen. Dann verabschiedeten sie sich von ihr und sahen ihr eine Weile hinterher. So anmutig und elegant, wie sie sich bewegte, war es schwer, ihr als Mann nicht fasziniert hinterherzuschauen.

„Im Westerwald bläst ein kalter Wind. Vergessen Sie nicht, Ohrenwärmer für ihre kleinen spitzen Ohren einzupacken“, sagte Francois schnippisch und ließ den Professor mit geballter Faust stehen.

Tage und Wochen mit diesem ungehobelten Soldaten? Das wird sicher das kräftezehrendste Abenteuer meines Lebens, dachte sich Heribert auf seinem Weg nach Hause.

Den Abend verbrachte er mit dem Packen seines Koffers. Da er nicht wusste, wie viel Stauraum ihnen für das Gepäck zur Verfügung stand, wählte er nur das Nötigste aus. Es fiel ihm leicht, da er es gewohnt war, sich zu beschränken.

Nach getaner Arbeit nahm er ein letztes Mal in seinem Sessel vor dem Kamin Platz und genehmigte sich ein Glas Rotwein. Das prasselnde Feuer erwärmte den Raum und spendete ein sanft flackerndes Licht, das die Schatten an den Wänden tanzen ließ.

Erschöpft nahm Heribert einen Schluck seines Weins und spie ihn unverzüglich wieder aus. Er hatte einen widerwärtig metallischen Geschmack, der sich breitflächig auf seiner Zunge niederließ.

„Pfui Teufel!“, fluchte er und stellte erbost das Weinglas zur Seite. Angeekelt wischte er sich mit einem Tuch über den Mund und sah voller Entsetzten, dass dieses mit Blut beschmiert war. Er rannte zum Spiegel, um zu sehen, wo er sich verletzt hatte. Doch seine Lippen waren heil; kein Kratzer verunstaltete sie. Er öffnete den Mund, und seine blutige Zunge wand sich unkontrollierbar an seinem Gaumen hin und her.

Vor Schreck trat er einige Schritte zurück und stieß dabei gegen den Fußschemel. Er wandte sich um und starrte auf sein Weinglas, das auf einem Tisch neben dem Kamin stand und zur Hälfte mit Blut gefüllt war. Nur mit größter Mühe schaffte er es, sich nicht zu übergeben. Die Flammen in der Feuerstelle erloschen, und eisig zog sich die Dunkelheit um Heribert. Beinahe wäre er in diesem schwarzen Sumpf erstickt. Benommen taumelte er zurück und fiel in seinen Sessel.

Als er die Augen öffnete, brannte das Feuer im Kamin und er hielt sein Weinglas fest in der Hand. Verwirrt schaute er sich um und schnupperte vorsichtig an seinem Getränk. Es war eindeutig Rotwein. Heribert war jedoch nicht mehr in der Lage, ihn zu trinken. Sich selbst fragend, ob er geträumt hatte, schlurfte er zum Spiegel. Es kostete ihn einiges an Überwindung, den Mund zu öffnen, doch er brauchte Gewissheit. Alles schien völlig normal, also wusch er sich sein Gesicht und begab sich zu Bett. Nach einer unruhigen Nacht verkündete ihm der Offizierswecker auf seinem Nachttisch unsanft den Beginn des neuen Tages.