Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein fürchterlicher Unfall auf der alten Grenzbrücke beendet Maiks Leben auf grausame Weise. Doch zu seiner Überraschung fährt sein Geist nicht in den Himmel oder die Hölle, sondern verweilt nach wie vor auf Erden. Als Seele begleitet er seinen Freund Robert, der ebenfalls in den Unfall verwickelt war und seitdem von grausamen Alpträumen und mysteriösen Vorfällen heimgesucht wird. Auf ihrer Suche nach Antworten finden sie nicht nur Gefährten, sondern geraten auch ins Visier einer bösartigen Macht, die im Begriff ist, die Menschheit zu vernichten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

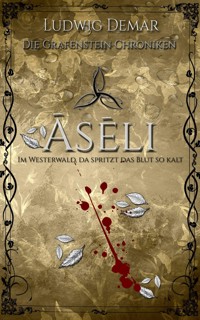

Ludwig Demar

Existo

Alle Rechte sind vorbehaltenCopyright © Ludwig Demar 2019

c/o AutorenServices.de

Birkenallee 24

36037 Fulda

Sämtliche Inhalte dieses Buches sind urheberrechtlich geschützt.

Text © Ludwig Demar 2019

Lektorat: www.lektorat-schnitzler.de

Bildmaterial: Shutterstock, Pixabay

Umschlaggestaltung: Ludwig Demar

Dies ist eine fiktive Geschichte und entsprang alleine der Fantasie des Autoren. Alle Protagonisten dieses Buches sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit zu realen Personen wäre rein zufällig.

Der Unfall

Im Krankenhaus

Endlich wieder zu Hause

Die nächste Stufe

Die Mission

Die Suche nach Antworten

Ein neuer Weg

Das Treffen

Das verborgene Wissen

Das Dream-Team

Der Kontakt

Leben und Tod

Der Plan

Die Botschaft

Eine unerwartete Wendung

Spurensuche

Zusammenführung

Der Wanderer

Eine Chance

Die Aufgabe

Ein neues Leben

Ein neues Zuhause

Neue Wege

Das Bündnis

Düstere Zeiten

Friduman

Zusammenhalt

Die Gefährten

Die Suche

Kriegstreiben

Licht und Schatten

Die Flammen des Krieges

Der Weg nach Selbwala

Das Ende vom Anfang

Danksagung

Ich widme dieses Buch meiner Frau Anna.Ohne ihre Liebe und Unterstützung wäre es nie vollendet worden.

Der Unfall

Kalt und feucht hatte sich die Luft an diesem Herbstabend auf das in die Jahre gekommene Auto gelegt. Maik und Robert warteten ungeduldig darauf, dass die beschlagenen Scheiben ihre Sicht freigaben. Sie hatten sich heute getroffen, um zum Kegeln zu fahren. Dies gehörte zu ihrem festen Wochenendritual, das sie bereits seit fünf Jahren zelebrierten.

Robert lernte Maik vor knapp fünfeinhalb Jahren in einer Diskothek kennen. Er hatte Ärger mit ein paar betrunkenen Rowdys bekommen, und obwohl Maik ihn damals nicht kannte, eilte er ihm als Einziger zu Hilfe. So war Maik nun mal: hilfsbereit und furchtlos. Seit diesem Zeitpunkt verband sie eine tiefe Freundschaft, die niemand zu trennen vermochte.

Die gemeinsamen Abende auf der Kegelbahn waren für beide stets der Höhepunkt der Woche. Doch heute schien etwas ihre Freude dämpfen zu wollen, denn es war den ganzen Tag über schon so trüb und unbehaglich gewesen. Davon ließen sich die beiden Freunde jedoch nicht den Abend verderben. Trotz der bedrückenden Atmosphäre blieben sie fest entschlossen und fuhren wie gewohnt los.

Nicht einmal fünf Minuten waren sie auf der Straße, als sich ein gewaltiges Unwetter über ihnen zusammenbraute. Der Himmel verdunkelte sich, Blitze schossen aus den Wolken und zu allem Überfluss zog ein dichter Nebel auf. Die Scheinwerfer an Maiks altem Ford waren nie besonders hell gewesen und erwiesen sich in diesem Unwetter als so gut wie nutzlos.

Er fluchte: „Diese Scheißkarre! Hätte ich doch hundert Euro draufgelegt und mir den Van geholt, dann müsste ich hier jetzt nicht mitten auf der Straße blinde Kuh spielen! Aber nein! Meine Frau wollte ja unbedingt diesen kleinen niedlichen Ford hier! Ich seh überhaupt nichts mehr! Verdammte Scheinwerfer!“

Robert, den nichts so schnell aus der Ruhe brachte, versuchte, Maik zu beruhigen.

„Komm, jetzt reg dich nicht auf, es ist ja nicht mehr weit bis zur nächsten Stadt! Dort suchen wir uns eine gemütliche Kneipe und warten, bis sich das Wetter etwas gelegt hat.“

Die Straße, auf der sie fuhren, war ungewöhnlich leer für diese Uhrzeit. Kein einziges Auto war zu sehen. Ob das an dem Unwetter lag?, fragten sie sich. Es war jedenfalls nicht mehr weit bis zur Stadt. Nur noch über die alte Grenzbrücke und dann waren es noch circa drei Kilometer, die zwischen ihnen und einem kalten Bier lagen. Trotz der schlechten Sicht beschleunigte Maik den Wagen, da er es nicht erwarten konnte, endlich von der Straße zu kommen. Der Nebel war bereits so dicht, dass man es kaum vermochte, weiter als zur Motorhaube zu sehen. Robert, dem ein ungutes Gefühl bei Maiks Fahrstil überkam, bat ihn, doch etwas langsamer zu fahren. Eigentlich war es Maik ja nicht recht, aber er hatte keine Lust mit Robert zu diskutieren. Also fuhren sie mit stark verringertem Tempo auf die Brücke, die im Schleier des Nebels völlig eingehüllt lag. Eine merkwürdige Stille breitete sich über diesen Teil der Strecke aus, nicht einmal der Motor des Autos war zu hören. Es erweckte den Eindruck, als würde der dichte Vorhang aus kondensiertem Wasser einem nicht nur die Sicht, sondern auch jegliches Geräusch verhüllen. Nervös starrte Robert in diesen weißen Deckmantel, der sie umschloss. Doch kaum auf der Brücke angekommen lichtete er sich in Sekundenbruchteilen. Plötzlich strahlten ihnen Rücklichter und Scheinwerfer aus allen Richtungen entgegen. Bevor sie begriffen, was da vor ihnen lag, krachten sie frontal auf das Heck eines kleinen Fiat, der sofort seitlich gegen eine Wand von verbeulten Autos rutschte. Sichtlich geschockt und verwirrt von dem Zusammenstoß öffnete Robert als Erstes die Tür und stieg auf die von Splittern und Autoteilen belagerte Fahrbahn. Er blickte sich um und sah, wie die gesamte Brücke von zerstörten Fahrzeugen blockiert wurde. Mindestens zehn Wracks lagen dort und warteten auf das nächste Auto, das kommen würde, um sich zu ihnen zu gesellen.

Als sich Robert umdrehte, um nach Maik zu sehen, fand er nur einen leeren Sitz und eine offene Tür vor. Er war nirgends zu sehen, und Robert machte sich Sorgen, als plötzlich wie aus dem Nichts ein Auto mit einem irrwitzigen Tempo auf ihn zugeschossen kam. Nur knapp schaffte er es, zur Seite zu springen, bevor es ihn erwischen konnte, um anschließend in Maiks alten Ford zu krachen. Der Aufprall war so heftig, dass sich das Auto dreimal überschlug und dann auf dem Dach eines ohnehin schon mitgenommenen BMW landete. Das Adrenalin pulsierte in seinen Adern, und sein Herz schien förmlich zu explodieren, als Robert zu dem Auto rannte. Man konnte kaum erkennen, was es mal gewesen sein mochte. Es hätte ein VW Golf sein können, aber viel war nicht mehr davon übrig geblieben. Robert ging zur Fahrertür und fragte, ob jemand verletzt sei. Doch niemand antwortete ihm, also befürchtete er das Schlimmste. Da das Auto quer auf dem Dach des BMW lag, stellte er sich auf die Motorhaube des einst so prachtvollen Wagens und schaute durch die schmale Öffnung, die vom Fenster übrig geblieben war, ins Innere. Dort fand er ein Bild des Schreckens vor:

Eine junge Familie ‒ Mutter, Vater und ein kleines Kind, höchstens vier Jahre alt ‒ lag leblos im Inneren. Der Mann, der noch hinterm Steuer saß, war mit dem Kopf zwischen Lenkrad und Armaturenbrett eingeklemmt. Sein Genick war gebrochen, aus seinem Mund floss etwas Blut, die Arme waren hinter dem Rücken verdreht und ein paar Finger zuckten leicht. Die Mutter, die auf der Beifahrerseite gesessen hatte, war wohl nicht angeschnallt gewesen, denn sie lag halb in der Windschutzscheibe, die sie beim Durchdringen skalpiert hatte. Ein riesiger Hautlappen, der sich bis hin zum Nacken zog und an dem ein Großteil der Haare hing, klebte an ihrer linken Gesichtshälfte. Aus der offenen Wunde ergoss sich ihr Blut in Strömen. Doch der grausigste Anblick bot sich Robert auf dem Rücksitz. Angeschnallt in einem Kindersitz hing ein kleiner Junge. Den Schrecken in einem Auge und einen Malstift im anderen. Er schien sich die Fahrzeit damit vertrieben zu haben, Bilder zu malen. Ein paar davon lagen im Innenraum verstreut, worauf Bäume und Wiesen zu sehen waren. Eines zeigte ein Haus, daneben drei lachende Menschen, Vater, Mutter, Kind, und eine große gelbe Sonne am Himmel, die freundlich lächelte. Unten stand mit bunten Buchstaben, mehr gemalt als geschrieben: Für Papa zum Geburtstag von Jonathan.

Dieser Anblick zog Robert durch Mark und Bein. Sein Magen fing an zu rebellieren und er musste sich übergeben. Er merkte, dass er hier nichts mehr tun konnte, und machte sich auf die Suche nach Maik.

Es war eigenartig. Trotz der vielen Autos auf der Brücke waren nirgends Leute zu sehen. Er fragte sich, ob sie die einzigen Überlebenden seien, und suchte sich einen Weg durch das Labyrinth von Blech und Unrat. Dabei ging es ihm so schlecht wie nie zuvor in seinem Leben. Der Anblick der Familie in dem Golf und der Geruch von Benzin und Tod, der in der Luft lag, setzten ihm schwer zu. Eigentlich wollte er nach Maik rufen, um ihn schneller zu finden, doch er befürchtete, wenn er den Mund öffnen würde, sich sofort übergeben zu müssen.

Der Nebel, der wieder dichter wurde, erschwerte ihm die Suche zusätzlich. Doch als er dem Ende der Brücke näher kam, hörte er plötzlich Stimmen. Einige weinten, andere fluchten oder versuchten vergeblich, ihre laut schreienden Kinder zu beruhigen. In der Hoffnung, dass auch Maik unter ihnen sein könnte, beschleunigte Robert seinen Schritt und eilte in Richtung der Stimmen. Kurz hinter der Brücke stand eine kleine Gruppe von Menschen unterschiedlichen Alters und aus allen Gesellschaftsschichten. Hier waren sie alle gleich. Ob reich oder arm, ob alt oder jung, sie saßen alle im selben Boot. Als Robert durch die Nebelwand ins Freie trat, drehten sie sich für einen kurzen Augenblick um und starrten ihn an. Er sah fürchterlich aus: Dreckige Kleidung, die Augen blutunterlaufen, was durch die blasse Gesichtsfarbe zusätzlich unterstrichen wurde; und nach wie vor hing ihm etwas Erbrochenes sowohl am Kinn als auch an seinem Pullover.

Er blickte in die Gruppe von Menschen, die allesamt nicht besser aussahen als er selbst. Angst und Sorge standen ihnen ins Gesicht geschrieben. Doch einer fehlte: Maik. Robert sah sich mehrmals um, doch sein Freund war nicht unter ihnen. Also beschloss er, wieder auf die Brücke zu gehen, um weiter nach ihm zu suchen. Die Leute kümmerte es nicht, dass der fremde Mann, der sie für einen Augenblick so gründlich studiert hatte, wieder auf die Todesbrücke zurückging. Sie hatten ihre eigenen Probleme, mit denen sie sich alsbald wieder beschäftigten.

*

Maik hatte sich bei dem Zusammenstoß den Kopf am Lenkrad gestoßen und litt unter kaum zu ertragenden Kopfschmerzen. Nachdem er aus dem Auto ausgestiegen war und den Schaden flüchtig begutachtet hatte, wollte er per Handy einen Pannendienst anrufen. Die Verbindung war jedoch dürftig, sodass er bei dem Versuch zu telefonieren nur abgehakte Wortfetzen zu hören bekam. Daher machte er sich auf dieser gottverlassenen Brücke auf die Suche nach besserem Empfang. Doch dies war keine leichte Aufgabe, denn durch den dichten Schleier, der noch immer über Teilen der Brücke hing, konnte Maik kaum etwas sehen; und als ob sich der Nebel einen Spaß daraus gemacht hätte, stieß er immer wieder gegen im Dunst liegende Autos und stolperte über Kleinteile, die geschickt getarnt am Boden lagen. Mit dem Handy in der Hand gen Himmel gestreckt quetschte er sich durch die Wracks und schmetterte Flüche vor sich her. Er hatte erst gar nicht bemerkt, dass er sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte, die sein Hemd rot färbte. Erst als ihm durch den hohen Blutverlust leicht schwindelig wurde, bemerkte er die Wunde und fluchte noch lauter.

„So eine Scheiße! Erst dieser gottverdammte Nebel und jetzt blute ich auch noch wie ein Schwein! Wieso muss so etwas ausgerechnet MIR passieren?!“

Maik konnte schnell zum Choleriker mutieren, wenn ihm etwas nicht passte, und diese Situation kotzte ihn an. Er fragte sich, wo Robert nur stecken mochte, und fing an, seinen Namen zu schreien. Doch eine Antwort bekam er nicht. Mittlerweile bereute Maik, dass er sich so weit von seinem Auto entfernt hatte, denn er wusste nicht mehr, ob sein kleiner, niedlicher Ford rechts oder links von ihm lag. Orientierungslos musste er sich für eine Richtung entscheiden. Nachdem er sich kurz gesammelt hatte, quetschte er sich durch die engen Lücken zwischen den Wracks hindurch. Als er vorhin von seinem Auto weggegangen war, hatte er nach wenigen Metern hinter sich ein Krachen und das Splittern von Glas gehört. Zu dem Zeitpunkt interessierte es ihn reichlich wenig. Er wollte nur den Pannenservice anrufen, damit er ihn von dieser Brücke herunterholte. Nun war er gespannt darauf zu sehen, was die Ursache für den Lärm gewesen war.

Mit blutverschmiertem Hemd und dem Handy in der Hand kämpfte er sich durch die Wracks in Richtung seines Wagens vor. Nach etwa zehn Minuten konnte er ihn sehen. Doch er lag auf der Seite und sah jetzt um einiges schlimmer aus als zu dem Zeitpunkt, als er ihn verlassen hatte. Dieser Anblick reichte aus, um wieder den Choleriker in ihm zu wecken.

„Was zum Teufel ist denn hier passiert?! Ich glaub das ja jetzt nicht! Da denkt man, es kann nicht mehr schlimmer kommen, und dann passiert SO EINE SCHEISSE! Und wo zum Teufel ist ROBERT?!“ Und wieder schrie er nach seinem verschwundenen Freund, doch nach wie vor bekam er keine Antwort zurück.

Es war nicht mehr weit bis zu seinem Auto. Dort wollte er sich hinsetzen und auf ihn warten. Er musste sich nur noch an ein paar Wagen vorbeiquetschen. Während er sich zwischen zwei, mit der Motorhaube entgegenstehenden Wracks hindurchzwängte, hörte er von der Seite jemanden rufen. Als er sich benommen umdrehte, stand dort tatsächlich Robert und blickte ihn an. Doch durch den hohen Blutverlust hatte er mittlerweile ein Rauschen auf den Ohren und konnte nicht verstehen, was dieser von ihm wollte.

*

Robert, der das herannahende Auto hörte, versuchte, Maik zu warnen, doch der glotzte ihn nur an, als würde er ihn nicht kennen. Als er zum Brückenanfang deutete und Maik sich umdrehte, war es bereits zu spät. Das Auto flog, wie schon der Golf vor ihm, regelrecht in die Unfallstelle hinein und krachte mit einem Mordstempo ins Heck des vorderen Wracks, zwischen denen Maik gerade stand. Letzteres schmetterte so gewaltig gegen seine Hüfte, dass es ihm beide Beine abtrennte, ehe es sich überschlug und auf seinen Rumpf knallte. Das Auto, was den Unfall verursacht hatte, überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls in Richtung Robert, der geduckt am Rand der Brücke Schutz suchte. Nachdem das schrottreife Fahrzeug endlich zum Liegen gekommen war, rannte Robert entsetzt zu Maik hinüber. Dabei sprang er über die ihm im Weg liegenden Fahrzeuge wie ein Hürdenläufer. Nichts hätte ihn in diesem Moment aufhalten können. Als er bei seinem Freund angekommen war, lag dieser mit dem Rücken auf der Motorhaube eines Autos, während ein weiteres ihn von oben begrub. Seine abgetrennten Beine lagen vor ihm auf dem Boden, doch blutete er kaum aus den Stümpfen, da das Fahrzeug, das auf ihm lag, die Blutzufuhr zum unteren Teil seines Körpers abquetschte. Schockiert von diesem Anblick eilte Robert zu Maiks Kopf, um zu sehen, ob er noch lebte. Seine Bauchdecke war von scharfen Kanten an der Karosserie des Wagens aufgerissen worden, sodass die inneren Organe durch die klaffende Wunde ins Freie quollen. Leber, Magen und Därme breiteten sich zu den Füßen aus. Diese Kakofonie von Organen und Blut seines besten Freundes vor sich am Boden zu sehen, setzte Robert schwer zu. Er befürchtete, jeden Augenblick in Ohnmacht zu fallen, und versuchte, sich zu beherrschen. Auf die Frage an Maik, ob er am Leben sei, erhoffte er sich keine Antwort mehr. Und er sollte recht behalten. Alles, was Maik noch von sich gab, waren röchelnde Geräusche und jede Menge Blut, das sich mit den Teilen der Autos auf der Straße vereinte. Völlig entkräftet und am Rande eines Nervenzusammenbruchs sackte Robert in sich zusammen und landete in der warmen Suppe, die mal das Innere seines besten Freundes gewesen war.

Im Krankenhaus

Als Robert wieder zu sich kam, war das Erste, was er erblickte, ein weißes, steriles Zimmer, das nicht viel größer war, um ein Bett mit Nachttisch und einen Stuhl hineinzustellen. Es dauerte nicht lange, bis er begriff, wo er war. Natürlich in einem Krankenhaus. Und so langsam überkamen ihn wieder die Erinnerungen von der Brücke und Maik, wie er röchelnd und zerquetscht zwischen den beiden Autos lag. Bei dem Gedanken an seinen Freund kamen Robert die Tränen. Es war hart, ihn sterben zu sehen und nichts dagegen unternehmen zu können. Seine Gedanken unterbrechend öffnete sich die Tür des zu klein geratenen Zimmers und eine Schwester um die vierzig stand vor seinem Bett. Es war ihm peinlich, dass er weinte, und er wischte sich die Tränen weg.

„Das wurde aber auch Zeit!“, sagte die Schwester. „Wir dachten schon, Sie würden gar nicht mehr aufwachen.“

„Wie lange war ich denn weg?“, fragte er neugierig.

„Fast zwei Wochen. So lange haben Sie sich auf unsere Kosten ein schönes Leben gemacht.“

Von der Taktlosigkeit und dem fehlenden Feingefühl der Schwester abgestoßen blickte er kommentarlos aus dem Fenster, das direkt neben dem Bett die Außenwelt ins Zimmer ließ.

„Aber das hat uns ja keine Mühe bereitet! Haben wir ja gerne getan für so einen gut aussehenden Mann wie Sie.“

Dass die Schwester ihn anlächelte und offenbar ihren Fauxpas wiedergutmachen wollte, bemerkte Robert nicht, denn er würdigte sie keines Blickes mehr.

„Okay, dann geh ich jetzt wieder. Mein Name ist übrigens Schwester Hildegard. Wenn Sie irgendwas brauchen, müssen Sie nur klingeln. Dann eile ich sofort herbei.“ Mit den Worten verließ sie das Zimmer.

Kurz darauf bekam Robert Besuch vom Stationsarzt, der ihm erklärte, dass er eine Kopfverletzung erlitten hatte und deshalb im Krankenhaus lag. Dies musste geschehen sein, als er ohnmächtig auf die Fahrbahn geknallt war. Nach einigen Untersuchungen und Fragen, versicherte er ihm, dass er keine bleibenden Schäden davongetragen hätte, und verschwand so schnell, wie er gekommen war.

Anschließend blieb Robert stundenlang im Bett liegen und starrte aus dem Fenster, bis er plötzlich gegen Abend eine Stimme vernahm. Es schien die von Maik zu sein, aber das war doch unmöglich!

Sie flüsterte: „Ey, Robert, jetzt guck doch nicht so traurig!“

Sicher, dass es sich nur um eine Einbildung handelte, achtete er nicht weiter darauf und legte sich schlafen. Es war komisch ‒ obwohl er angeblich fast zwei Wochen ohne Bewusstsein im Bett gelegen hatte, war er hundemüde. Diese Nacht schlief er sehr unruhig. Dauernd schreckte er auf, weil er meinte, eine Berührung gespürt zu haben. Und er hätte schwören können, dass jemand in der Ecke des Zimmers stand, der ihn beobachtete.

Am nächsten Morgen um sechs Uhr öffnete sich die Tür und Schwester Hildegard beendete die ruhelose Nacht mit ihrer schrillen Stimme. „Guten Morgen! Und wie haben wir geschlafen?“

„Wie Sie geschlafen haben, weiß ich nicht, aber ich habe schlecht geschlafen!“, gab er ihr forsch zur Antwort.

Etwas irritiert von der Anspielung fragte sie sich, ob er noch immer sauer wegen des gestrigen Fauxpas sei.

„Fehlt Ihnen irgendwas? Oder wieso haben Sie schlecht geschlafen?“

Er mochte die Schwester nicht. Natürlich fehlte ihm was! Nämlich sein bester Freund.

„War die Nachtschwester heute Nacht bei mir im Zimmer?“, fragte er, anstatt zu antworten.

Verdutzt von der Gegenfrage schaute sie in ihre Unterlagen und antwortete nur mit einem kurzen „Nein“. Dann sagte sie kurz angebunden: „Frühstück gibt es um acht und gegen halb zehn wird der Chefarzt nach Ihnen sehen“, schloss ihre Unterlagen, die sie in der Hand hielt, und verließ das Zimmer.

Für einen kurzen Augenblick dachte er sich, ob er nicht zu weit gegangen war. Sie machte ja schließlich nur ihren Job. Aber er hatte seine eigenen Probleme, und es war ihm egal, ob die Schwester ihn nicht leiden konnte. Dies beruhte dann zumindest auf Gegenseitigkeit.

Frühstück um acht und die dumme Pute weckt mich schon um sechs, dachte er empört. Und nun zwang ihn auch noch seine gefüllte Blase, aufzustehen. Nach zwei Wochen in der Waagerechten stellte der kurze Gang ins Badezimmer eine große Herausforderung dar. Nach wie vor müde und unsicher auf den Beinen machte er sich auf den Weg.

Das Bad glich dem Zimmer: Es war viel zu klein und nur dürftig ausgestattet, aber für seine Zwecke sollte es reichen. Nachdem er mit großer Erleichterung seine Blase entleert hatte, wusch er sich das Gesicht und putzte sich die Zähne. Er brauchte nie lange im Badezimmer, was ihm bei seinen Beziehungen immer einen großen Pluspunkt einbrachte. Doch irgendwie schaffte er es selten, eine Bindung länger als ein paar Monate einzugehen, deshalb wartete niemand zu Hause auf ihn. Der Einzige, den er jemals hatte, war Maik gewesen. Immer noch sauer über Schwester Hildegard, die ihn schon so früh aus dem Bett geholt hatte, trottete er aus dem Badezimmer und setzte sich auf den Bettrand. Auf dem Nachttisch lagen ein paar alte, abgegriffene und mit Eselsohren versehene Zeitschriften. Es handelte sich überwiegend um Magazine für Frauen mit Kochrezepten und Schönheitstipps. Aber sie mussten reichen, um die Zeit bis zum Frühstück zu überbrücken. Zu allem Überfluss waren schon alle Kreuzworträtsel ausgefüllt worden, sodass ihm nichts anderes übrig blieb, als sich die langweiligen Rezepte und die 100 % Erfolg versprechenden Schönheitstipps durchzulesen.

Während er sich das Rezept für eine Gulaschsuppe mit Tofu durchlas und innerlich fragte, wer so etwas essen würde, nahm er eine Bewegung hinter sich wahr. Doch als er sich umdrehte, blickte er ins Leere. Nicht einmal ein Schatten an der Wand war zu sehen. Es schien, als ob seine Sinne ihm böse Streiche spielten. Um sich selber zu beruhigen, redete er sich ein, dass es leichte Nachwirkungen des Traumas auf der Brücke seien und dass sie mit der Zeit wieder verschwinden würden. Trotz seiner These, die ihn beruhigen sollte, machte sich ein ungutes Gefühl in ihm breit. Er überblätterte das Tofu-Gulasch-Gericht und schaute sich eine Werbung von Ford an. Auf dem Bild war genau der gleiche Wagen abgebildet, wie Maik ihn gefahren hatte. So alt waren die Zeitschriften hier also schon. Die Überschrift pries den Wagen als sichersten seiner Klasse an. Doch Robert wusste es besser, während er auf das Auto starrte und über die Ereignisse auf der Brücke nachdachte. Während er sich fragte, ob er die Katastrophe hätte verhindern können, strich etwas an seinem Nacken entlang, was ihm die Härchen zu Berge stehen ließ. Als er mit der Hand danach griff und sich gleichzeitig umdrehte, um zu sehen, was ihn berührt hatte, schaute er wieder ins Leere und spürte zugleich, wie sich die Gänsehaut unter seinen Fingern ausbreitete. Zusammen mit einem kalten Schauer, der den Rücken hochkroch, legte sie sich schnell über seinen gesamten Körper. Blass und noch immer mit der Hand im Nacken stand er auf und drehte sich im Kreis, um jede Ecke im Zimmer genau zu untersuchen, ob es nicht doch jemand geschafft hatte, unbemerkt hineinzugelangen, um ihm einen Streich zu spielen. Und wie es der Zufall wollte, rauschte in diesem Moment die Schwester mit dem Frühstück ins Zimmer.

„Geht es Ihnen gut? Fehlt Ihnen etwas?“, fragte sie besorgt und stellte das Tablett mit dem Essen beiseite.

„Jemand ist hier und versucht, mich zu ärgern“, stieß Robert hervor.

Er sah die Schwester zwar an, aber er schien durch sie hindurch zu blicken, als ob er mit jemandem hinter ihr geredet hätte.

Dieser Blick und das wirre Gerede verschafften ihr nun auch eine Gänsehaut. Sie nahm Robert bei der Hand und setzte ihn aufs Bett. „Es ist niemand hier. Haben Sie keine Angst! Sie befinden sich in guten Händen.“

Die sanfte und beruhigende Stimme der Schwester bewirkte, dass sich Robert wieder sammeln konnte und er langsam klarer im Kopf wurde. In dem Moment schaute er sie das erste Mal bewusst an. Es war zum Glück nicht Schwester Hildegard. Diese Krankenschwester war um einiges jünger und sah freundlicher aus als die unsensible Alte mit ihren schlechten Witzen und dummen Fragen. Bevor er auf dem Namensschild ihren Namen lesen konnte, stellte sie sich schon selber vor.

„Ich bin Schwester Melanie. Ich bringe Ihnen das Frühstück.“ Sie war höchstens vierundzwanzig und hatte ein Lächeln, das selbst den wildesten Mann handzahm gemacht hätte.

„Es tut mir leid. Ich bin noch etwas gestresst. Ich hoffe, ich hab Sie nicht erschreckt“, rechtfertigte sich Robert.

„Nein, nein, kein Problem! Essen Sie erst mal was, danach geht es Ihnen bestimmt wieder besser.“ Sie stellte ihm das Tablett mit dem Frühstück auf den Nachttisch und bedeckte damit die noch aufgeschlagene Ford-Werbung. Dann legte sie noch einmal ihr entzückendes Lächeln auf und ging zur Tür hinaus.

Robert schämte sich beim Gedanken daran, wie er wohl ausgesehen haben musste, mit einer Hand im Nacken, während er sich wie ein Irrer im Kreis gedreht hatte. Aber es war nun mal geschehen, woran nichts mehr zu ändern war. Das Frühstück, das jetzt vor ihm auf dem Teller lag, fiel alles andere als üppig aus. Eine Scheibe Vollkornbrot, eine Scheibe Pumpernickel, ein kleines Päckchen Butter und etwas Wurst und Käse. Dazu ein Kännchen Kaffee, worin gerade so viel reinpasste, um eine Tasse damit zu füllen. Erst in eineinhalb Stunden würde der Chefarzt eintreffen, um nach ihm zu sehen. Da er aber keine Lust hatte, sich beim Warten weitere Tofurezepte und Kosmetiktipps durchzulesen, ließ er sich Zeit beim Essen, auch wenn es nicht sonderlich schmeckte. Um circa halb neun beendete er seine Mahlzeit. Gerade rechtzeitig, denn kurz darauf kam Schwester Hildegard, um das Tablett zu holen.

„Und? Hat es uns geschmeckt?“

Erschrocken und genervt von der Anwesenheit der Schwester antwortete er nur: „Wie es Ihnen geschmeckt hat, weiß ich nicht, aber ich habe schon besser gegessen.“ Mit diesen Worten wandte er sich abweisend zum Fenster hin und kehrte ihr den Rücken zu.

Sichtlich verärgert und ohne einen weiteren Kommentar schnappte sie sich das Tablett und stampfte beleidigt zur Tür hinaus. Er war froh, dass sie nichts mehr gesagt hatte. Er ertrug diese nervtötende Stimme einfach nicht. Stattdessen dachte er über Schwester Melanie nach, über ihre wohltuende Stimme und ihr hübsches Gesicht.

*

Es war bereits zwanzig Minuten vor zehn, und der Chefarzt war noch immer nicht aufgetaucht, um nach Robert zu sehen. Die Minuten zogen sich zu Stunden. Er hasste es zu warten ‒ doch was blieb ihm anderes übrig? Dann endlich um Viertel vor elf öffnete sich die Tür und ein etwa ein Meter neunzig großer Mann in den mittleren Jahren und mit krausem Haar betrat das Zimmer. An seiner Seite, wie sollte es anders sein, stand Schwester Hildegard! Der Mann sah müde aus. Sein etwas zu kurz geratener weißer Kittel flatterte beim Gehen hinter ihm her. Bevor Robert etwas sagen konnte, stellte der Mann sich vor. Die Art, wie er sprach, wirkte, als ob er die Zeilen auswendig gelernt hätte.

„Guten Morgen, ich bin Doktor Braun, der leitende Chefarzt hier, und …“

Noch bevor er seinen Satz zu beenden vermochte, fiel Robert ihm ins Wort: „Ich dachte, wir wären um halb zehn verabredet gewesen?“

Wenig beeindruckt von Roberts vorwurfsvoller Frage blickte er kurz zu Schwester Hildegard hinüber, die nur flüchtig mit den Augen rollte. Dann sah er wieder zum Patienten 246 und antwortete:

„Ja, wir haben viel zu tun, da kann es sich schon mal ein bisschen verzögern.“

Robert starrte ihn nur kommentarlos an.

„So, kommen wir mal zu Ihrem Gesundheitszustand. Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Oder sonstige Beschwerden?“

Der hastige Tonfall des Arztes gefiel Robert gar nicht, und nach kurzem Überlegen würdigte er der Frage nur einer knappen Antwort. „Nein, nicht dass ich wüsste.“

„Gut, wie es aussieht, sind Sie physisch auf dem Weg der Besserung. Doch wir werden Sie trotzdem noch eine Woche zur Beobachtung hierbehalten.“

Noch eine ganze Woche? Das gefiel Robert gar nicht. Er wollte so schnell wie möglich aus diesem Krankenhaus verschwinden.

„Aber da Sie ein schweres traumatisches Erlebnis hinter sich haben, wird sich zumindest in der Woche, in der Sie bei uns sind, ein Psychiater um Sie kümmern.“

Was? Ein Seelenklempner? Das hat mir gerade noch gefehlt!, dachte sich Robert und schaute wieder frustriert aus dem Fenster.

Doktor Braun und Schwester Hildegard tauschten leise ein paar Worte aus, ehe sie sich verabschiedeten.

So, also ein Psychiater soll sich um mich kümmern? Na wunderbar! Und wann kommt er das erste Mal? Diese Idioten! Egal, er wäre eh’ zu spät erschienen, so muss ich zumindest nicht auf ihn warten.

Der Rest des Tages verlief ruhig. Gegen zwölf Uhr servierte man ihm eine undefinierbare weiche Masse, die das Mittagessen darstellen sollte. In jeder Obdachlosenmission wäre das Essen besser gewesen. Nur mit gutem Willen und unter Protest seiner Geschmacksnerven würgte er das Zeug hinunter. Noch bis zum Abendessen rebellierte sein Magen gegen diese ungenießbare Pampe, die ihm vorgesetzt worden war. Mehrere Male musste er auf die Toilette laufen und ständig plagten ihn Magenschmerzen. Er verfluchte dieses Krankenhaus, besonders die Küche. Das Abendessen rührte er nicht an. Und ihm grauste es bei dem Gedanken, dass er noch die ganze Woche den Fraß ertragen musste. Allerdings schlief er in dieser Nacht recht gut. Keine Geräusche und Gestalten in der Ecke oder Berührungen. Er schlief tief und fest bis zum Morgen durch.

Um sechs Uhr öffnete sich die Zimmertür, aber diesmal kam Schwester Melanie herein, um ihn zu wecken. Schon früh am Morgen in dieses hübsche Gesicht zu blicken und ihre wohltuende Stimme zu hören ‒ was konnte er sich mehr wünschen? Sie informierte ihn, dass um zehn Uhr der Psychiater zu ihm kommen würde und dass es wie gewohnt um acht Uhr Frühstück gäbe.

Diesen Tag ging Robert mit etwas mehr Elan an. Er schlenderte gemütlich ins Badezimmer und gönnte sich erst einmal eine heiße Dusche. Geduscht, frisch rasiert und bereit, den Tag anzugehen, frühstückte er gemütlich und ging danach auf Erkundungstour.

Das Krankenhaus war nicht sonderlich groß, aber im Erdgeschoss gab es eine Cafeteria mit Zeitschriften und einem kleinen Fernseher in der Ecke. Dort hätte er am liebsten den ganzen Vormittag verbracht. Aber er hatte um zehn Uhr einen Termin. Auch wenn er sich sicher war, dass der Seelenklempner nicht pünktlich erscheinen würde, machte er sich rechtzeitig auf den Weg zurück ins Zimmer. Doch zu seiner großen Überraschung wartete der Psychiater schon auf ihn. Es war ein kleiner dicker Mann mit einer Halbglatze und einem Schnauzer.

„Ah, da sind Sie ja! Ich bin Doktor Smith, aber Sie können mich ruhig Steve nennen.“

Steve Smith? Was für ein blöder Name, dachte sich Robert.

„Ich bin hier, um ein bisschen mit Ihnen zu reden.“

„Worüber?“, wollte Robert wissen.

„Das überlasse ich Ihnen. Erzählen Sie mir, was Sie möchten; ich höre zu.“ Der Mann hatte eine unaufdringliche Art an sich, obwohl er darauf beharrte, sich zu unterhalten.

Also fing Robert an, über das Erste zu reden, was ihm einfiel.

„Ich mag Schwester Hildegard nicht!“

Verdutzt über den Anfang der Unterhaltung zögerte Steve kurz, aber erwiderte dann:

„Ja, sie hat mir schon erzählt, dass Sie sich nicht so gut verstehen. Ich muss sagen, dass sie manchmal ein bisschen schwierig im Umgang ist.“

„So, hat Sie das?“

Steve merkte, dass es nicht einfach war, zu Robert durchzudringen. Er blieb genau eine Stunde und in der Zeit lästerten beide eigentlich nur über Hildegard. Steve hatte zwar immer mal wieder versucht, die Geschehnisse auf der Brücke anzusprechen, doch Robert ignorierte dies stets. Er fühlte sich noch nicht bereit, darüber zu sprechen.

„So, ich muss jetzt weiter, aber es war schön, mit Ihnen zu reden. Ich komme morgen um die gleiche Uhrzeit wieder, okay?“

Robert mochte Steve. Mit ihm konnte man so herrlich lästern.

„Alles klar! Ich werde da sein.“

Steve reichte ihm die Hand und machte sich auf den Weg. Nun, da Robert keine Verpflichtungen mehr für den Tag hatte, stiefelte er wieder runter in die Cafeteria und schaute bis zum Abendessen fern. Er ließ mit voller Absicht das Mittagessen ausfallen. Dafür hatte er sich in der Cafeteria zwei Stücke Kuchen und etwas Kaffee gegönnt. Er wollte gar nicht sehen, welche Grausamkeit die Küche dieses Mal servierte. Das Essen vom Vortag reichte ihm völlig.

Wieder auf seinem Zimmer angekommen wurde es ihm schnell langweilig. Er fing an, über die Ereignisse auf der Brücke und Maik nachzudenken.

Hätte ich ihn nicht gerufen, um ihn zu warnen, wäre er weitergegangen und hätte dem herannahenden Auto noch ausweichen können, machte er sich immerzu Vorwürfe. Den ganzen Abend verlor er sich in seinen Gedanken und Schuldgefühlen. Der Rest der Woche im Krankenhaus verlief unerwartet gut. Jeden Morgen um zehn konnte er sich mit Steve unterhalten, obwohl er nie mit ihm über die Geschehnisse auf der Brücke sprach. Und dann zog er sich bis zum Abend in die Cafeteria zurück. Gelegentlich flirtete er mit Melanie und war unverschämt und garstig zu Hildegard, sodass mit der Zeit nur noch Erstere zu ihm kam.

An seinem letzten Tag im Krankenhaus war Robert richtig gut gelaunt. Die Ereignisse auf der Brücke verdrängte er erfolgreich und endlich konnte er raus aus diesem Haus der Langeweile und weit weg von Schwester Hildegard. Das Einzige, was er vermissen würde, war das angenehme Wesen von Schwester Melanie und die Gespräche mit Steve. Zu seiner großen Freude teilte dieser ihm bei ihrem letzten Termin mit, dass sie sich weiterhin einmal pro Woche treffen sollten, und zwar in seiner Praxis in der Stadt. Jeden Donnerstag um achtzehn Uhr waren sie von nun an verabredet. Steve reichte ihm eine Visitenkarte, auf der Telefonnummer und Anschrift der Praxis standen.

Nach ihrem Gespräch fing Robert an, sein bisschen Hab und Gut, was er im Krankenhaus in den Schränken verstaut hatte, zusammenzupacken. Im Anschluss wollte er wieder runter in die Cafeteria, um etwas fernzusehen und dem Mittagessen auszuweichen. Doch als er auf dem Weg war, das Zimmer zu verlassen, stand Dr. Braun in der Tür. Sein krauses Haar war struppig und sein Kittel schmutzbefleckt. Sein Anblick erinnerte mehr an einen Landstreicher als an einen Arzt.

„So, Herr Schröder, ich habe Ihre Entlassungspapiere fertig und Ihnen ein Taxi rufen lassen. In fünfzehn Minuten wartet es am Eingang auf Sie. Die nächsten zwei Wochen habe ich sie noch krankgeschrieben, ihre Firma erhält die Krankmeldung per Post.“

Robert war es nicht gewohnt, mit seinem Nachnamen angesprochen zu werden. Aber es freute ihn, dass er jetzt schon nach Hause durfte.

„Vielen Dank …“ Er wollte eigentlich noch mehr sagen, aber es fiel ihm nichts ein. Also blieb es dabei. Der Arzt hätte es ohnehin nicht mehr mitbekommen. Er war genau wie beim letzten Mal kurz angebunden und verschwand sofort wieder. Bevor sich Robert aus dem Staub machte, musste er noch einmal mit Schwester Melanie reden, weshalb er auf seinem Weg zum Taxi im Schwesternzimmer vorbeischaute. Dort saßen Melanie und Hildegard an einem kleinen Tisch, unterhielten sich und tranken einen Kaffee.

„Hallo, ich wollte mich nur bei Ihnen verabschieden, Schwester Melanie, und mich für die gute Betreuung bedanken.“

Mit ihrem wunderbaren Lächeln im Gesicht antwortete sie: „Vielen Dank! Das war doch selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“

„Danke. Ich Ihnen auch.“ Dann sah er zu Schwester Hildegard rüber, die ihn erwartungsvoll ansah und offensichtlich darauf wartete, dass sie ihre Lobeshymne oder zumindest eine Entschuldigung für sein abweisendes Verhalten ihr gegenüber bekommen würde. Doch es blieb bei einem kurzen Blick. Kommentarlos ging er wieder aus dem Schwesternzimmer hinaus und in Richtung des Taxis, das unten schon auf ihn warten musste.

Endlich wieder zu Hause

Die Fahrt dauerte nicht lange. Das Krankenhaus war nur zwei Orte von Roberts Apartment entfernt. Zu Hause angekommen wartete ein Stapel Post auf ihn. Er war zwar nur knapp drei Wochen weg gewesen, doch in dieser Zeit hatte er mehr Briefe bekommen als sonst in einem ganzen Monat. Die Luft in seinem Zweizimmerapartment war stickig und roch wie ein totes Tier in der Sommerhitze. Schnell fand er die Ursache für den Gestank: ein paar Bananen, Äpfel und Orangen, die er kurz vor seinem Unfall gekauft hatte. Nun lag ein pelziger Teppich aus Fäulnis, der von ihnen übrig geblieben war, auf dem Küchentisch. Robert öffnete alle Fenster und entsorgte das verrottete Obst.

„Oh Mann! Den Gestank hab ich noch Wochen in der Bude!“, schimpfte er und kratzte die letzten Reste Schimmel vom Tisch.

Nachdem er mit dem Obst fertig war, setzte er sich eine Kanne Kaffee auf und durchstöberte seine Post. Überwiegend Rechnungen und Werbung befanden sich in dem Stapel.

Kaufen Sie ihrer Liebsten einen Blumenstrauß, jeder Strauß für sagenhafte 4,99. Nur beim Blumenkönig.

Robert hatte zwar keine Freundin, aber einen Strauß für die Küche würde er sich holen.

Für 4,99 kann man nichts falsch machen, dachte er sich. Um dem beißenden Geruch zu entgehen, den das Obst über Wochen verbreitet hatte, machte er sich auf den Weg, um sich den Blumenstrauß zu kaufen.

Den Rest der Post kann ich auch noch aufmachen, wenn ich wieder zurück bin. Mit diesem Gedanken öffnete er die Tür und trat hinaus auf die Straße.

Es stand ihm ein langer Fußmarsch bevor. Der Blumenkönig befand sich am anderen Ende der Stadt, und da er für gewöhnlich seine Tage im Büro vor dem PC verbrachte, war er solche Fußmärsche nicht gewohnt. Zu allem Überfluss kam er auf seinem Weg an dem Friseursalon vorbei, in dem Maik sich immer die Haare hatte schneiden lassen. Und unvermittelt schwirrten ihm wieder Bilder von dem Abend auf der Brücke im Kopf herum, und er fragte sich, ob das jemals aufhören würde. Den Rest der Strecke war Robert wie in Trance. Seine Beine schienen von alleine zu gehen. In Gedanken fand er sich auf der Brücke wieder und bei seinem besten Freund, der zerquetscht zwischen zwei Autos lag. Erst vor dem Blumenladen kam er wieder zu sich. Betrübt ging er hinein, um sich einen schönen Strauß auszusuchen, der ihn aufheitern sollte.

Hinter der Theke stand ein älterer Herr, der aussah, als würde er jeden Moment das Zeitliche segnen. Nach einem kurzen Rundgang durch den Laden entschied sich Robert für einen gemischten Strauß aus Tulpen, Azaleen und Lilien. Das Bezahlen stellte sich als etwas schwierig heraus, da der alte Mann kaum ein Wort verstand und mit einem starken Akzent sprach. Das Genuschel des Alten zerrte Robert nach kurzer Zeit dermaßen an den Nerven, dass er ihm fünf Euro auf die Theke legte, ehe er kommentarlos verschwand. Der Rückweg kam ihm nicht so lange vor wie der Hinweg. Vielleicht lag es an dem schönen Blumenstrauß, der ihn von seinen Gedanken ablenkte. Wieder zu Hause angekommen füllte er eine Vase mit Wasser und stellte die Blumen wie geplant auf den Küchentisch. Der Gestank war bereits etwas verflogen. Robert begab sich wieder an seine Post, die im Großen und Ganzen nichts Besonderes enthielt. Während er die Briefe öffnete, schaute er sich immer wieder seinen Strauß an. Er mochte Blumen, und im Moment konnte er eine Aufheiterung gut gebrauchen, auch wenn es nur der Anblick von etwas Schönem war.

Als er gerade einen Brief mit unbekanntem Absender öffnete und nochmals zu den Blumen hinübersah, beobachtet er voller Entsetzen, wie sein schöner Strauß innerhalb weniger Sekunden verwelkte, wobei die Blumen ihre Köpfe verloren.

Der Anblick schockierte ihn so sehr, dass er aufschrie: