Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

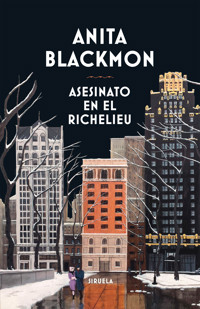

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

LLEGA ADELAIDE ADAMSUna miss Marple de Arkansas, irónica, artrítica y deslenguada. «Yo, Adelaide Adams, soltera, estaba tejiendo en el vestíbulo del Richelieu la mañana que todo comenzó. Aunque en aquel momento no era consciente de que estuviera empezando nada. No me considero una mujer timorata y sé que ocasionalmente algunos miembros poco serios de las jóvenes generaciones me han tildado de vieja arpía. No obstante, de haber sospechado el desenfrenado derramamiento de sangre en el que pronto nos veríamos inmersos habría salido de allí pitando sin mirar atrás a pesar de mi rodilla artrítica y mi exceso de peso. Sin embargo, aquella luminosa mañana del mes de abril no habría sido fácil encontrar un rincón de apariencia más apacible que el vestíbulo de nuestro pequeño hotel residencial. Porque lo único que tiene de grandilocuente el Richelieu es su nombre». Maestra indiscutible del Had-I-but-known, la narración de Blackmon asombra por su inquietante trama y por la sagacidad e ironía de su atípica detective. «Una detective atípica, que no dejará indiferente a nadie».The Atlantic Monthly

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Notas

Créditos

Para la más noble romana de todas, mi madre,

Eva Hutchinson Blackmon

Capítulo 1

Yo, Adelaide Adams, soltera, estaba tejiendo en el vestíbulo del Richelieu la mañana que todo comenzó. Aunque en aquel momento no era consciente de que estuviera empezando nada. No me considero una mujer timorata y sé que ocasionalmente algunos miembros poco serios de las jóvenes generaciones me han tildado de «vieja arpía». No obstante, de haber sospechado el desenfrenado derramamiento de sangre en el que pronto nos veríamos inmersos habría salido de allí pitando sin mirar atrás a pesar de mi rodilla artrítica y mi exceso de peso.

Sin embargo, aquella luminosa mañana del mes de abril no habría sido fácil encontrar un rincón de apariencia más apacible que el vestíbulo de nuestro pequeño hotel residencial. Lo único que tiene de grandilocuente el Richelieu es su nombre. Y por lo general proporciona alojamiento a personas tranquilas y respetables, huéspedes permanentes en su mayoría, muchos de los cuales (entre los cuales me encuentro) han ocupado la misma habitación o suite durante años.

Con una sola excepción, el personal del hotel (al igual que la clientela) es de larga duración. Tanto el ascensor como el mismo Clarence, el mulato que se encarga de manejarlo por las noches y también hace las veces de portero, son dos antiguos ejemplos. Laura, la doncella de color entrada en años que limpia las dos plantas superiores, ha estado en el Richelieu más tiempo que yo, y también Pinkney Dodge, el recepcionista del turno de noche. Sophie Scott, la propietaria, está cerca de los sesenta, aunque desde que se casó con un hombre con quince años menos que ella hace todo lo posible por parecer más joven; un experimento que a todas luces ha fracasado.

Debido a la conocida seriedad del establecimiento, hasta el mes de abril de este año la gente del pueblo había adquirido la jocosa costumbre de referirse al Richelieu como «la residencia de ancianos». Huelga decir que eso fue antes de que un hombre apareciera degollado de oreja a oreja y colgado por sus tirantes de la lámpara de araña de una de nuestras mejores suites.

Sin embargo, como ya he adelantado, esa mañana en particular nada parecía anunciar el reino de terror en el que estábamos a punto de precipitarnos. Se supone que los acontecimientos inminentes suelen proyectar su sombra de alguna manera sobre quienes los van a vivir. Sin embargo, la funda verde de mis gafas no me hizo presentir nada a pesar del fatídico papel que desempeñaría en los asesinatos. Del mismo modo que solo me di cuenta cuando ya era terriblemente tarde de la trágica importancia de la chorrera rosa de Polly Lawson o de las pestañas postizas de la señora Anthony.

Ahora puede parecer inevitable, pero mientras estaba allí sentada tejiendo a croché la manta afgana que tenía intención de donar al orfanato de mi iglesia, nada me advirtió que terminaría sirviendo de mortaja para una mujer que moriría a mis pies de la forma más espantosa. Y tampoco en esos momentos ningún poder sobre la tierra habría podido convencerme de que una aciaga noche acabaría balanceándome colgada de uno de los aleros del tejado del Hotel Richelieu, sin mi vestido y mis rizos postizos, en plena persecución del autor de tres asesinatos.

En la segunda planta del Richelieu hay un amplio salón, una deprimente estancia con monótonos muebles de oscura madera de nogal y alfombra de un color verde bilioso. Por eso los huéspedes prefieren sentarse en el vestíbulo, orientado al único bulevar de nuestra pequeña ciudad sureña, siempre iluminado y alegre gracias a una gran cristalera que abarca prácticamente toda la fachada delantera. La tienda está a la izquierda del vestíbulo, caminando desde del ascensor, y la cafetería está a la derecha. Ante el mostrador de recepción hay dos grandes divanes colocados uno frente al otro, flanqueados por sillones, y también una radio. La escalera desciende por el lado derecho del ascensor, y a la izquierda de este hay una cabina telefónica.

En la parte trasera del vestíbulo hay una puerta por la que se accede a un largo pasillo que media entre la cocina y el salón de belleza. Este dispone de su propia salida a la calle. El pasillo termina en la entrada para empleados, a la que se accede desde el callejón. En el centro de la amplia cristalera del vestíbulo hay una puerta giratoria, la entrada principal del hotel. Se podría decir que el vestíbulo es el corazón del Richelieu. Al menos para quien se sienta allí casi a diario, como he hecho yo durante años en mi sillón favorito junto a la radio, resulta fácil tomarle el pulso a cuanto está sucediendo en el edificio.

Para algunas personas mostrar interés por el comportamiento de sus semejantes es solo una muestra de ociosa (y morbosa) curiosidad. En más de una ocasión se han referido a mí como «esa solterona entrometida», basándose únicamente en mi interés por estudiar de cerca la comedia humana. En cualquier caso, en el Hotel Richelieu suceden pocas cosas de las que no me entere tarde o temprano, y tengo muy buena memoria, especialmente para los detalles. Pocas cosas pasan desapercibidas para mi vista y mis oídos, y no olvido nada, aunque pueda despistarme de vez en cuando.

En realidad, todo comenzó cuando extravié la funda verde de mis gafas. Rara vez la saco de mi habitación a menos que esté de viaje, pues las gafas son lo último que me quito por las noches y lo primero que me pongo cada la mañana. Recordaba claramente haberlas dejado la noche anterior, como de costumbre, en el cajón de mi mesita cuando estaba a punto de apagar la luz. Recordaba haberlas sacado de la funda esa mañana nada más lavarme la cara. Y tenía la vaga sensación de haber vuelto a dejar la funda como siempre en su cajón. Y sin embargo, allí estaba, entre los cojines del primer diván del vestíbulo.

El desastrado hombrecillo del discreto traje gris se dirigió a mí señalándola.

—¿No es suya, señorita Adams? —me preguntó.

Mientras lo decía se agachó, la sacó de entre los cojines y me la enseñó.

—Sí, señor Reid —respondí, sorprendida—. Lo es.

A estas alturas de mi vida me quedan pocas cosas de las que vanagloriarme, pero una de ellas es sin duda mi memoria, por lo que no solo me sentí confusa, sino también irritada, pues no recordaba haber sacado la funda de la habitación y mucho menos haberla llevado hasta el vestíbulo. Por eso hasta pasado un rato no se me ocurrió preguntarme cómo era posible que un huésped temporal del hotel, y muy reciente además, no solo conociera mi nombre, sino que además hubiera podido reconocer un objeto de mi propiedad que rara vez (o nunca) salía de mi habitación.

Lo normal habría sido que supiera yo más de él que él de mí. Si bien los huéspedes permanentes de la casa tienen escasa relación con los que entran y salen del hotel por un día o una semana, yo tengo por costumbre echar un vistazo cada mañana al registro de recepción mientras espero a que abran la cafetería. Por esa razón sabía que aquel hombrecillo menudo e insignificante de pusilánimes ojos azules y anodino pelo castaño había llegado hacía seis días y había firmado el libro con mano temblorosa como James Reid, de Nueva Orleans.

—No entiendo cómo ha podido llegar la funda hasta aquí —empecé a decir con voz enojada—, habría jurado que…

En ese momento me interrumpió una exclamación de la joven Adair.

—¡Madre! Se te ha vuelto a caer el bolso y… por quinta vez, diría yo. Se ha desperdigado todo.

Si no me falla la memoria, en ese momento solo estábamos los cuatro en el vestíbulo, sin contar a Letty Jones, que trabaja en la recepción durante el día. Hacía una preciosa mañana primaveral y todo el mundo había salido a disfrutar del aire fresco. Recuerdo haber pensado que era una pena que con un tiempo tan bueno una muchacha así de bonita estuviera encerrada entre cuatro paredes con dos mujeres de mediana edad, una con problemas de articulaciones y la otra, aparentemente, medio inválida.

Lo cierto es que hasta entonces apenas había tenido trato con las Adair. Llevaban en el hotel algo más de un mes por aquel entonces, y las integrantes de la vieja guardia, como nos autodenominamos, no tenemos por costumbre levantar la barrera con facilidad. Sometemos a los recién llegados a un riguroso escrutinio antes de admitirlos en nuestro círculo, si es que llegamos a hacerlo alguna vez. Los que llevamos años viviendo en el Richelieu hemos aprendido por las malas a no dar demasiadas confianzas al primero que aparece para ocupar una habitación durante algunas semanas o incluso meses. He conocido a gente que se tomaba terriblemente mal los desaires con que se encontraban sus amistosas invitaciones. Recuerdo a una joven que dijo que era más fácil entrar en el reino de los cielos que ser admitida entre los elegidos del Hotel Richelieu.

Siendo justa, he de admitir que las Adair nunca habían importunado a nadie. Si acaso evitaban a la gente. Y desde el primer momento me parecieron una triste pareja. Aunque la muchacha, como todos los jóvenes modernos, solía adoptar una pose desafiante siempre que estaban en público, yo estaba convencida de que era mucho menos autosuficiente de lo que aparentaba. En cuanto a su atractivo, no había ninguna duda. Tenía el pelo castaño brillante, ojos marrón claro y una piel realmente bonita, y no abusaba del maquillaje, un detalle sin duda encomiable a su favor.

También tenía una barbilla firme y elegante y voz agradable y sosegada. Para alguien como yo, educada en la creencia de que una dama ha de ser por encima de todo lo demás una persona refinada, la muchacha supuso un cambio agradable después de todas las chiquillas pintarrajeadas, escandalosas y malhabladas que una se encuentra hoy día por doquier con sus cigarrillos, sus medias arrugadas y sus voces frívolas y estridentes, por no hablar de su absoluta falta de respeto por los mayores.

Esa misma mañana había comparado favorablemente a Kathleen Adair con la joven Polly Lawson, mientras esta atravesaba a toda prisa el vestíbulo de camino a alguna cita. A pesar de ser una muchacha de buena familia, tanto por parte de su padre como de su madre, de un tiempo a esta parte el comportamiento de Polly se había vuelto cada vez más inaceptable. Si de mí dependiera le habría dado un buen meneo. Solo eran las diez, pero ya había empezado su ronda diaria de whiskies con soda. No era de extrañar que su tía, Mary Lawson, empezara a parecer su verdadera madre desde que Polly había ido a vivir con ella. Yo había decidido decirle a Mary a la primera oportunidad un par de cosas que en mi opinión debería saber acerca de su sobrina, aunque sabía por experiencia que generalmente nadie te agradece esa clase de cosas.

De cualquier manera, Polly me había hecho mirar con buenos ojos a la joven Adair. Si fumaba o bebía lo hacía en la intimidad de su habitación. Y tampoco cruzaba las piernas en público ni miraba con descaro a hombres jóvenes o viejos. Yo misma la había visto poner en su lugar a más de uno que había intentado ganarse su confianza. Tampoco se podía ignorar la evidente devoción que la muchacha sentía por su madre, que me parecía una mujer sin carácter, de voz lastimera, manos frágiles y torpes y una actitud de aparente desconcierto hacia todo en general.

A mi modo no ver no había excusa para que ningún adulto se mostrara tan desamparado, pero su hija cuidaba de ella como si fuera su único polluelo. No obstante, si la joven perdía la paciencia alguna vez, al menos no lo demostraba. Ni siquiera ahora que, por cuarta o quinta vez esa mañana, la señora Adair había dejado caer al suelo su bolso la chica la recriminó por ello, e incluso se rio al agacharse para recoger su contenido desperdigado sobre las baldosas.

—Querida —dijo—, creo que voy a comprar una cadena para amarrártelo a la muñeca.

Las manos pálidas y delgadas de la señora Adair temblaron ligeramente.

—Espero que no se haya roto el espejo. ¡Ay, señor! No creo que pudiera soportar otros siete años de mala suerte.

—El espejo está bien —se apresuró a decir la muchacha, poniéndose de pie.

Se guardó rápidamente algo brillante en el bolsillo de su falda de lana marrón y me miró con una expresión extraña y casi desesperada. Yo no dije nada, pero volví a pensar que la madre debía ser una mujer de veras inepta para no ver el fragmento de cristal roto junto a su pie. Y al parecer no lo había visto, pues su cara pálida y menuda se iluminó aliviada.

—Lo sé, es una tontería ser supersticiosa —dijo, intentando sonreír—. Pero los espejos rotos siempre traen problemas, graves problemas.

Para mi sorpresa la muchacha se estremeció. La vieja Laura, la camarera de habitaciones negra, palidece cada vez que un gato negro se cruza en su camino. Clarence, el empleado del ascensor del turno de noche, está convencido de que si un murciélago entra en casa alguien morirá durante las doce horas siguientes. Yo misma tengo mis prejuicios a la hora de dejar un sombrero sobre la cama, y la menuda y anémica madre de Kathleen Adair tenía toda la pinta de vivir cargada de inhibiciones y supersticiones pasadas de moda. La chica, por otra parte, pertenecía a una generación que se burla de esa clase de cosas.

Debí quedarme mirándola con fijeza, pues su cuello se sonrojó bajo la blusa de encaje y me miró con hostilidad entrecerrando los ojos castaños.

—Un espejo roto no significa nada —dijo bruscamente, aunque le temblaba la voz.

Yo me encogí de hombros. De nuevo, la muchacha me pareció mucho más vulnerable de lo que deseaba aparentar. Era evidente que ella poseía la inteligencia en la familia. Probablemente su madre había sido bonita, aunque me costaba creer que hubiera sido una mujer práctica en algún momento de su vida. No me interesan lo más mínimo las flores marchitas ni las rubias venidas a menos, por muy patéticas que resulten. Algo de lo que pensaba debió reflejarse en mi cara, pues por segunda vez la joven Adair me lanzó una mirada hostil.

—No todo el mundo puede ser fuerte y decidido —dijo acaloradamente— ni tener miedo a nada. Algunas personas nacen indefensas, pero no por eso hemos de quererlas menos.

Me miraba con el ceño casi fruncido, y por un momento me recordó a alguien. Fue tan repentino que no conseguí situar el parecido. Entonces sonrió arrepentida y el provocativo parecido desapareció, y con él el curioso calambre en mi corazón.

—Lo siento —dijo—, no pretendía despotricar.

—¿Dónde ha ido el hombre que encontró la funda de sus gafas, señorita Adams? —preguntó la señora Adair con su voz suave y dubitativa—. Era una funda para gafas, ¿verdad? ¿Y la llamó señorita Adams?

Hasta ese momento no me había dado cuenta de que el insignificante hombrecillo del traje gris había desaparecido de escena tan discretamente como había entrado. No fui capaz de recordar el momento exacto en que se había unido a nosotras, y tampoco tenía ni idea de cuándo se había marchado.

—Sí —respondí, demasiado cordialmente—, soy la señorita Adams y es una funda para gafas, aunque al parecer tiene poderes que yo no sospechaba. No sabía que podía subir y bajar las escaleras por su cuenta.

La muchacha me sonrió sin un solo indicio de su anterior antagonismo.

—Quizá le sucede a usted lo mismo que a mi madre, que es capaz de perder sus gafas sin levantarse de la silla.

—No soy distraída —respondí muy seria—. Al contrario, me enorgullezco de no olvidar nunca nada, al menos no durante mucho tiempo.

—¿De veras? —murmuró Kathleen Adair.

Yo la miré fijamente. Me pareció detectar una nota de cinismo en su voz, aunque no pude verle la cara. De nuevo estaba ocupada con su madre, recogiendo su chal, sus sales aromáticas, una revista y el resto de la parafernalia que al parecer llevaba siempre consigo.

—Si quieres acostarte antes de comer, querida, será mejor que subamos, ¿no te parece? —murmuró la muchacha con ternura.

—Sí, sí. Por supuesto, cariño.

La señora Adair se levantó y caminó hacia el ascensor aferrándose al brazo de su hija. De nuevo pensé que era una crueldad que una joven malgastara su vida atada de esa manera a una madre dependiente. Y no lo era menos porque en este caso la joven pareciera amar apasionadamente a su madre entrada en años y la madre adorara claramente a la hija. He visto demasiadas vidas jóvenes sacrificadas en el altar de la devoción como para no apiadarme de las víctimas.

Me parecía que aquella chica en particular merecía un destino mejor. Mis gustos y antipatías suelen ser rotundos, y no niego que por algún inexplicable motivo Kathleen Adair había empezado a gustarme. Recuerdo haber pensado, aunque por regla general no me permito caer en la autocompasión, que habría sido maravilloso tener una hija como ella.

Desafortunadamente, en aquel momento se escucharon los suaves crujidos del ascensor que bajaba en respuesta a la llamada de Kathleen Adair. Y, mientras ella ayudaba a entrar a su madre, un hombre bajito de pelo castaño claro salió de repente de la cabina telefónica situada a continuación del mostrador de recepción y entró en el ascensor con las Adair. La puerta se cerró impidiéndome ver más y el elevador ascendió con su rechinar de cables mientras yo lo miraba tratando de contener un escalofrío.

No lo comprendí inmediatamente y casi dudé de mis sentidos, pero sabía lo que había visto. Y no fui capaz de borrarlo de mi mente, ni entonces ni después. Kathleen Adair, esa muchacha de dulce apariencia, se había interpuesto entre su madre y el señor James Reid como una bestia salvaje a punto de abalanzarse sobre su presa para despedazarla miembro a miembro; y mientras él observaba a la joven con expresión del todo ausente, los ojos de ella le habían fulminado como si quisiera apuñalarlo con la mirada.

Capítulo 2

La cafetería del Richelieu abre para el almuerzo a las doce en punto del mediodía. Generalmente, soy la primera en entrar. No me gusta la comida recalentada y tampoco estoy tan ocupada como para llegar tarde a comer. Y en esa ocasión me irritó ligeramente descubrir que había una nueva camarera ocupándose de mi mesa favorita frente a la puerta del vestíbulo.

No eran frecuentes los cambios entre los empleados del hotel propiamente dicho, pero por desgracia no podía decirse lo mismo en lo tocante al personal del comedor durante el último año. Era una de las cosas que más me molestaban del nuevo marido de Sophie Scott. Él había sido el responsable de despedir a la mayoría de los venerables camareros de color que durante años habían atendido las mesas de la cafetería. Según Cyril era más moderno tener a jóvenes blancas y atractivas. En su momento me había parecido una idea estúpida y se lo había dicho a Sophie, pero, como todas las mujeres, cuando perdía la cabeza la perdía por completo, de modo que Cyril Fancher se había salido con la suya.

Yo debía estar con el ceño fruncido perdida en mis pensamientos, porque la muchacha que vino a anotar mi pedido me miró con preocupación. Era casi una chiquilla, de boca pequeña y mirada tímida, de una belleza distraída, y según pude comprobar nada más verla carecía por completo de experiencia para desempeñar aquel trabajo. Ese era el problema del plan de Cyril Fancher, sus atractivas camareras nunca duraban. Cada vez que una había aprendido lo suficiente para desempeñar dignamente su trabajo se marchaba, por lo general para casarse o para probar suerte en Hollywood… O eso se decía.

En cualquier caso, no era culpa de la muchacha que Sophie Scott fuera idiota, de modo que le sonreí para tranquilizarla.

—¿Cómo te llamas, chiquilla? —le pregunté.

Ella respiró hondo de repente. Creo que hasta ese momento había tenido miedo de que fuera a comérmela viva.

—Annie —respondió—. Gracias, señora.

—Es un cambio agradable después de todas las Gwendolines, Franchelles e Imogenes que hemos tenido —comenté secamente.

Ella se sonrojó.

—Así se llamaba mi madre. —Dudó un segundo y siguió hablando con la barbilla temblorosa—. Murió el año pasado.

Me acerqué a ella y le di unas palmaditas en la mano, bastante torpemente, me temo.

—Vaya, cuánto lo siento —dije, tratando de consolarla.

Tratarla con simpatía fue lo peor que pude haber hecho, pues pareció venirse abajo por completo. Una lágrima corrió por su mejilla y después otra.

—También perdí a mi padre el otro día —susurró.

Yo sé lo que es quedarse sola en el mundo y sentí mucha pena por aquella pobre y joven criatura, pero no me resulta fácil expresar con palabras mis más tiernas emociones. No me cuesta alzar la voz, pero cuando hay que arrullar a alguien se me hace un nudo en la garganta. Creo que estaba dándole palmaditas en el hombro y haciendo ruiditos incoherentes, como una vieja gallina con faringitis, cuando Cyril Fancher vino pavoneándose hacia nosotros con su flaca cara de zorro muy enfadada.

—¿Qué sucede aquí? —preguntó en tono imperioso—. Jovencita, la contratamos para servir mesas, no para llorar en el hombro de los clientes.

La muchacha le miró aterrada y se escabulló hacia la cocina.

—No hacía falta que le dieras un susto de muerte —comenté con tono brusco.

Él me miró como si deseara atreverse a decirme exactamente lo que estaba pensando y yo me encogí de hombros. El nuevo marido de Sophie Scott y yo nunca nos habíamos apreciado demasiado, pero él sabía que no le convenía dejarse llevar. Yo ocupo una de las suites más caras de la casa, saldo mis cuentas sin falta cada primero de mes y, puesto que en otro tiempo mi familia fue importante y respetada, aporto cierto caché al Richelieu que no le conviene perder.

—Solo intentaba impedir que la molestara, señorita Adams —respondió con aspereza—. Lo primero que debe aprender una buena camarera es que los clientes no son su paño de lágrimas. Le aseguro que no volverá a suceder.

Se dirigió rápidamente a la cocina, sin duda para soltarle una reprimenda a la pobre chiquilla, mirando de cuando en cuando sobre su atildada espalda, siempre erguida como el palo de una escoba. Tenía quince años menos que Sophie, aunque no era un hombre joven. Rondaría los cuarenta y cinco. Era moreno, delgado y no exento de cierto atractivo, pero sobre todo discreto. Esa había sido mi principal objeción la primera vez que apareció. Hablaba mucho sobre cómo había vivido, lo que había hecho y esa clase de cosas. Pero solo al perderle de vista se daba una cuenta de la poca información real que se podía desgranar de toda la cháchara de Cyril Fancher.

Resultaba extremadamente difícil ubicarlo por lo poco que contaba. Había nacido y crecido en algún lugar del este. Había estado implicado en alguna clase de negocio relacionado con la venta de bonos y acciones. Había estado casado y su mujer había muerto años atrás. Había llegado al sur por cuestiones de salud. No estaba muy claro cuál era su problema, aunque solía hablar de asma y sinusitis. Se propuso casarse con Sophie desde el principio y yo no detecté el menor titubeo en su manera de cortejarla. Acometió la tarea como un vendedor decidido en una campaña relámpago.

En mi opinión nada en ese hombre, ni siquiera su nombre, resultaba creíble. Le advertí a Sophie que era un redomado tramposo, y por supuesto ella se lo contó. Le dije, entre otras cosas, que solo se casaba con ella para conseguir una cama blanda donde acostarse el resto de su vida. Fui un poco más allá y le dije claramente a Sophie que, por muy buena que fuera en los negocios, ya estaba gorda, canosa y rondando los sesenta. Creo que incluso llegué a decirle que ningún hombre la miraría de no ser porque tenía dinero.

Naturalmente, el señor Cyril Fancher no me tenía demasiada estima y la misma Sophie se había mostrado distante conmigo desde su boda. Supongo que cada vez que me miraba recordaba todas las cosas que yo le había dicho por su propio bien. Aprovechaba cualquier oportunidad para contarme lo feliz que Cyril la hacía e insistía en decir que no había conocido la felicidad hasta que él apareció en su vida.

Mi respuesta solía consistir en un bufido, lo que no contribuía a mejorar las cosas. Yo había conocido al primer marido de Sophie, el hombre que había construido el Richelieu, y un solo pelo del tupé de Tom Scott valía más que toda la cabellera de hombres como Cyril Fancher. Yo estaba segura de que Tom se revolvía en su tumba cada vez que Sophie miraba los románticos ojos marrones de Cyril, murmurando «Mi queridísimo amor».

La joven Annie regresó de la cocina con mi almuerzo en una bandeja. Era a todas luces torpe y resultaba evidente que aún estaba conteniendo las lágrimas, pero ella no dijo nada y yo tampoco. Hacerlo habría suscitado una nueva reprimenda por parte de Cyril Fancher y yo no tenía intención de empeorar los problemas de la chiquilla. Las jóvenes bonitas que tratan de ganarse la vida como camareras ya suelen tener bastantes. No me sorprendía que cambiaran constantemente de un empleo a otro, aunque a mi modo de ver, por lo general, solo les servía para escapar de la sartén cayendo en el fuego.

Los huéspedes entraban sin prisa en el comedor. Siempre había menos gente a la hora de comer que durante las cenas. Mary Lawson me saludó al pasar con expresión preocupada, pero no se detuvo a charlar como de costumbre. Yo apreté los labios. Mary era una de mis favoritas desde hacía tiempo, una viuda todavía atractiva al final de la treintena que, a juzgar por las apariencias, vivía holgadamente.

Creí saber por qué Mary se tomaba tantas molestias para evitarme. No quería hablar conmigo sobre su joven sobrina ni sobre nadie más. Había pedido su comida antes de que entrara Polly caminando a saltitos y cogiera su silla con una mano que distaba mucho de parecer firme, algo ahogada y hablando a toda prisa para disimular que tenía la boca seca y los ojos ligeramente inyectados en sangre.

—Lo siento muchísimo —chilló—. Quería llegar puntual. Pero se me ha ido el santo al cielo.

Mary suspiró y vi cómo miraba un segundo a Howard Warren para volver a apartar la vista enseguida. Howard miraba fijamente hacia delante. Si había visto entrar a Polly no hizo nada para demostrarlo, y ella tampoco pareció fijarse en él, aunque hubo un tiempo, cuando Polly y su tía se instalaron en el Richelieu, en que ella y Howard estaban casi siempre juntos.

Y lo cierto es que solo se separaban durante las horas de apertura del banco y por las noches. Howard había heredado de su madre un jugoso paquete de acciones del banco First National. En cuanto se graduó en Harvard, con honores, he de añadir, empezó a trabajar en el First National. Es un joven pulcro y educado, rubio y muy digno de confianza. Con tan solo veinticinco años iba camino de convertirse en uno de los pilares de la comunidad.

Yo al menos no culpaba a Howard por haber roto con Polly Lawson durante los últimos tres meses, y estoy segura de que tampoco lo haría Mary, aunque, como es natural, estaba terriblemente decepcionada. Sin ser exactamente un mojigato, Howard era la clase de hombre que jamás se implicaría en serio con una muchacha que prácticamente de la noche a la mañana había empezado a beber y fumar en exceso y a comportarse de la manera más alocada.

—Hacía una mañana preciosa para jugar al golf —seguía diciendo Polly sin dar tregua a Mary— y Steve es tan fascinante…

—¿Steve? —repitió Mary con voz tensa.

—Stephen Lansing —respondió Polly alzando la voz para que la oyera Howard, me atrevería a decir.

—Pero, Polly… —protestó Mary, palideciendo.

Polly dejó escapar una risita.

—No te asustes de ese modo, querida.

Mary estaba conmocionada. También yo, dicho sea de paso, y vi cómo Howard apretaba el puño sobre la mesa.

—No sabía que hubieras conocido al señor, eh…, Lansing —dijo Mary, lenta, casi dolorosamente.

Polly volvió a reírse, en un tono burlón que por alguna razón me resultó especialmente ofensivo.

—No hemos sido debidamente presentados —dijo con frivolidad—. Me temo que el señor, eh…, Lansing me abordó en el vestíbulo. Se le dan muy bien esas cosas.

—Eso he oído —respondió Mary, que parecía algo mareada.

Eso habíamos oído todos y lo habíamos visto con nuestros propios ojos. A pesar de su reciente e intolerable comportamiento, lo cierto es que esperaba más de Polly. Después de todo era de muy buena familia. En cualquier caso, en vez de avergonzarse ahí estaba alardeando de algo imperdonable, al menos a mi modo de ver, y me bastó ver un instante la impenetrable expresión de Howard para saber que él pensaba igual que yo.

Haría ya unas tres semanas que el señor Lansing se alojaba intermitentemente en el hotel, y desde el primer día que había puesto un pie en el Richelieu se había convertido en una fuente de problemas. Era vendedor de una conocida marca de cosméticos de Chicago. Viajaba en su propio coche, un flamante modelo de color rojo que resplandecía con sus cromados y atronaba como un avión.

Tenía doce cilindros, toda clase de accesorios último modelo y un diseño aerodinámico. También el señor Stephen Lansing era bastante aerodinámico, todo hay que decirlo; muy alto, de hombros extraordinariamente anchos y cintura y caderas asombrosamente estrechas. Tenía el pelo negro azabache y dientes muy blancos que enseñaba a la menor oportunidad desplegando una impúdica sonrisa. Sus ojos grises eran insolentes, perezosos y provocativos al mismo tiempo. Como dirían hoy en día, si no me equivoco, era todo un castigador.

En cualquier caso, el señor Stephen Lansing era sin la menor duda lo que comúnmente se conoce como un mujeriego. Le bastaba atravesar el vestíbulo para que todas las hembras le siguieran con la mirada, un hecho que tampoco pasaba inadvertido para el caballero, plenamente consciente de su capacidad para alterar el pulso femenino. Y ese parecía ser el principal producto de su catálogo de ventas. Cuando no estaba de visita en alguno de los numerosos pueblos pequeños de los alrededores promocionando sus cosméticos, volvía a su cuartel general en el Richelieu y se dedicaba a burlarse de todas las mujeres que se le ponían a tiro.

Al parecer, su especialidad consistía en abordarlas con algún pretexto y volverlas locas durante un par de días antes de dejarlas tiradas con la misma rapidez para ir en busca de su siguiente conquista. Nosotras, las de la vieja guardia, solíamos entretenernos considerablemente observando al señor Lansing y sus frenéticos flirteos, por no calificarlos de un modo más peyorativo. Huelga decir que ninguna de nosotras le había dirigido nunca la palabra. Y en aquellos momentos yo aún esperaba no tener que hacerlo jamás. Si alguien me hubiera dicho que horas o días después me encontraría en los sótanos del Richelieu en la más absoluta oscuridad colgada de su cuello… En cualquier caso, eso vendrá después.

Mientras el joven caballero siguiera restringiendo su campo de acción a las forasteras no tendríamos nada que lamentar. En un hotel siempre hay mujeres que no son tan decentes como deberían, y nuestro grupo se limita a ignorarlas cuando se topa con alguna. Podemos discutir sobre lo que les sucede, pero rara vez compartimos algún momento del día con ellas.

Es posible que una mujer de reputación dudosa viva en el hotel durante todo un año sin recibir más que una impávida mirada por parte de huéspedes fijas como yo. Aunque por lo general esas personas pierden las ganas de interactuar mucho antes. Formamos un círculo demasiado cerrado para cualquiera que pretenda acercarse. He visto a más de una acobardarse y echar a correr al recibir nuestro tratamiento silencioso.

Ninguna de nosotras se preocupó demasiado cuando Stephen Lansing salió con Lottie Mosby, la muy bobalicona. No era su primera indiscreción y todo el mundo sabía que su marido se convertía en un bruto cada vez que probaba el alcohol, algo que de un tiempo a esta parte hacía con frecuencia. Tampoco hubo objeciones tras el brevísimo romance de Stephen Lansing con Maude Crain, una morena fogosa y delgada que se vanagloriaba de ser la sirena del hotel. Todas nos alegramos al ver que por una vez recibía su merecido.

Pero Polly Lawson era harina de otro costal. Polly pertenecía a nuestro selecto grupo. Era, por mediación de Mary, una de las nuestras. Que Polly Lawson se dejara seducir de esa manera por un joven resultón que en esos momentos se creía el jeque del Richelieu era poco menos que alta traición, y ninguna de nosotras se podía permitir pasarlo por alto.

No me extrañaba que Mary tuviera tan mal aspecto. Yo misma me había mareado ligeramente al enterarme. Sentía cierta debilidad por Polly, con su liso cabello pelirrojo, su dulce boca de expresión decidida y sus alegres ojos azules moteados de verde. Sabía que era algo atrevida, pero había llegado a convencerme de que no había nada de malo en su juventud y su carácter jovial. Sin embargo, ahora me veía obligada a revisar mi opinión al respecto, y me dolía. Howard Warren también parecía dolido cuando se levantó de la mesa sin haber tocado el postre.

Había estado desesperadamente enamorado de Polly, de eso yo estaba segura. Y sospechaba que seguía estándolo, aunque sin duda era de los que habrían preferido cortarse la mano derecha antes que reconocerlo. No la miró ni una sola vez mientras caminaba a grandes zancadas hacia la puerta, pero la estridente risa burlona de la joven le persiguió hasta el vestíbulo, pues pude ver su angustiada expresión antes de que saliera de la cafetería. Me entraron ganas de darle un buen meneo a la chiquilla. Y supongo que fue bastante evidente cuando la miré, pues sus labios se torcieron en una mueca bobalicona y de repente volvió a reírse. Aunque antes había tenido ocasión ver sus ojos y en ellos no había la menor sombra de burla, estaban llenos de lágrimas.

Una exclamación ahogada en la mesa de al lado llamó entonces mi atención y me volví hacia ella levantando las cejas. Lottie Mosby siempre comía a solas, pues su marido trabajaba como dependiente en una gran tienda de artículos deportivos del centro de la ciudad. Nunca me había caído bien ninguno de los Mosby. Eran ordinarios. No se me ocurre otra palabra para describirlos.

De los dos, no obstante, prefería a la mujer, aunque era una joven coqueta aficionada a las novelas románticas, los vestidos llamativos y los perfumes vulgares. Por lo menos no echaba a perder su limitada inteligencia empinando el codo. En ese momento casi sentí lástima por ella. Su rostro menudo y excesivamente maquillado se contorsionó de repente y frunció los labios como si estuviera a punto de llorar. Al seguir su mirada vi que el señor Stephen Lansing entraba en ese momento en la cafetería junto a Hilda Anthony.

He dicho que las mujeres de reputación dudosa no suelen alojarse durante mucho tiempo en el Richelieu. Pero esta criatura, la Anthony, era la excepción que confirma la regla. Sé de buena tinta que cierta vez llegó a decir que atravesar el vestíbulo del hotel pasando delante de la «brigada de costura» (con lo cual sin duda se refería a mí y a mis íntimas amigas) era como exponerse a una lapidación. Y sin embargo, aquí seguía. Al parecer, los desaires de índole social le resbalaban como la lluvia en un paraguas.

Había llegado originalmente a la ciudad con motivo de un divorcio, atraída por nuestra nueva ley estatal que exige solo tres meses de residencia para conceder la separación legal. Venía de Nueva York, donde había sido una exitosa cazafortunas, y no hacía nada por ocultar las jugosas pensiones que ya había sacado a sus tres maridos. A pesar de todos sus defectos era espantosamente franca. No negaba que ya había cumplido los treinta, que se teñía el pelo de rubio ni que su mayor fortuna era sin duda la espléndida figura que Dios le había dado.

Era una aventurera empedernida, algo que todos pudimos ver desde el principio y que ella nunca trató de ocultar. Yo misma la oí decir una noche abiertamente en pleno vestíbulo que su principal objetivo era llenarse la cartera sin importar lo más mínimo cómo tuviera que conseguirlo. El único misterio acerca de Hilda Anthony era por qué había decidido quedarse después de haber conseguido el divorcio.

En nuestra pequeña y conservadora ciudad no había playboys forrados a los que pudiera desplumar. Después de los peces gordos que ya había pescado, los hombres que podía conocer en el Richelieu debían ser mera calderilla para ella. Tampoco hacía nada para engatusarlos, lo que a mi modo de ver resultaba incluso más sorprendente. Era como un bucanero que se había detenido de repente con un pie en el aire sin motivo alguno. Una o dos de mis amigas mejor pensadas habían sugerido que quizá había tomado conciencia de sus errores y trataba de reformarse. Pero no había ningún indicio de arrepentimiento en Hilda Anthony y yo tampoco creía que ese leopardo en particular fuera a perder jamás sus manchas.

Lo cierto es que me recordó asombrosamente a un leopardo mientras Stephen Lansing le ofrecía una silla aquel día, o una ágil y hermosa tigresa de sedoso pelaje y maliciosos ojos amarillos.

—Es usted demasiado amable—ronroneó, alzando la vista para mirarle a través de sus largas pestañas postizas negras.

—Es un placer poder serlo con usted —murmuró él, zalamero.

En ese momento me pareció que eran tal para cual. Y pensé que también él se parecía un poco a algún animal depredador. Sentí un escalofrío al imaginar a la pequeña y frívola Polly Lawson entre sus garras, aunque me tranquilizó recordar que hasta en tres ocasiones le había visto insinuarse a Kathleen Adair sin que ella le hiciera el menor caso.

Miré el espejo de la pared junto a mi mesa. Las Adair siempre se sentaban detrás de mí, pero podía ver su reflejo. La madre estaba jugueteando con su pudin de limón. Ella siempre comía sin apetito. Al igual que Howard Warren, la muchacha había dejado su postre intacto. Estaba mirando a Stephen Lansing a través de sus largas pestañas y vi claramente el anhelo en su mirada, como si se sintiera atraída por él contra su voluntad, como si no pudiera evitar mirarle. Cuando él se acercó a Hilda Anthony y sonrió contemplando sus ojos amarillos, Kathleen contuvo el aliento y durante un instante su boca se contrajo en un puchero exactamente igual que le había sucedido a Lottie Mosby.

No soy capaz de recordar cuándo me había sentido tan indignada. Miré al hombre sentado en el otro extremo del comedor. Supongo que estaba sedienta de sangre. La joven Adair era demasiado buena para que un vulgar donjuán le rompiera el corazón, pensé irritada. Para mi indignación el joven vio que le estaba mirando, levantó su copa y con una impúdica sonrisa brindó por mí en silencio antes de vaciarla de un trago.

—¡Pero será…! ¡Mocoso insolente! —exclamé entre dientes.

Desde el otro lado del comedor Stephen Lansing me guiñó el ojo.

Capítulo 3

Mis más íntimas amigas en el hotel son tres viudas a las que conozco desde hace muchos años. Las cuatro jugamos casi todas las tardes al bridge, una de las escasas distracciones al alcance de las mujeres solteras y entradas en años como nosotras. Aunque no apruebo las apuestas, solemos jugar por un cuarto de dólar, solo para darle un poco de emoción a la partida, como he explicado a los parroquianos de mi iglesia.

Recuerdo que ese día nos tocaba jugar en la habitación de Grace Jernigan. De hecho, al salir de la cafetería después de comer la vi quejándose a Pinkney Dodge, el recepcionista nocturno, porque no le habían devuelto su tapete de juego después de que lo prestara para la partida de bingo del salón.

—No tenía intención de regalárselo al hotel, ¿sabe? —dijo Grace, de mal humor.

—Sí, señora Jernigan.

—¿Se encargará de buscarlo ahora mismo?

—Sí, señora Jernigan.

Él me vio pasar e hizo una mueca de disgusto. Supongo que después de veinte años cualquiera se cansaría de las continuas exigencias de huéspedes enfadados, aunque lo cierto es que a casi nadie se le ocurría pensar a esas alturas que Pinkney fuera capaz de experimentar sus propias emociones. Simplemente, era alguien que estaba por las noches detrás del mostrador para transferir las llamadas telefónicas desde la centralita y darte la llave de la habitación. Nunca le vi tratar de imponer su personalidad a los clientes, en el caso de que la tuviera (lo que parecía bastante improbable). Su apodo, Pinky, era una variación natural de Pinkney, pero se adaptaba muy bien a su mirada algo pusilánime y su pelo rosado. En muchos sentidos Pinkney recordaba a un conejo blanco más que a ninguna otra cosa, incluso en el ligero y constante temblor de su largo labio superior.

—¿Cómo está tu madre, Pinky? —le pregunté, como de costumbre.

—Igual. Gracias, señorita Adelaide —respondió él, como siempre.

Yo me encogí de hombros. He oído decir en más de una ocasión que el mejor método para vivir eternamente es coger alguna enfermedad incurable y cuidar bien de ella. Por lo que yo sabía, la madre de Pinkney Dodge llevaba veinte años ingresada en un sanatorio a las afueras de la ciudad sin esperanzas de vivir ni uno más. No me lo contó él, pues nunca habla de sus asuntos personales, pero en alguna parte he oído que Pinkney acababa de licenciarse en la escuela de derecho cuando murió su padre.

De ser así, nunca había tenido la oportunidad de ejercer. Supongo que con una madre moribunda a su cargo tuvo que buscarse un trabajo lo antes posible para ganar dinero. Es muy probable que pensara que dicha situación no iba a durar. Y sin embargo, ahí seguía en el Richelieu, ocupando una pequeña habitación encajada bajo el tejado, en la parte trasera del hotel, con comida gratis y un salario que le alcanzaría para pagar las facturas del sanatorio y poco más.

Me había detenido ante el mostrador para preguntarle si tenía correo cuando Polly Lawson salió del ascensor a toda prisa empujando al viejo juez Beecher, que se quedó mirándola sin saber qué decir.

—Lo siento —dijo Polly, sin dejar de caminar hacia la puerta.

—¿Adónde vas, Polly? —le preguntó Mary Lawson, que estaba de pie en el vestíbulo tamborileando con los dedos en el respaldo de una silla.

—Salgo —respondió Polly, sin más.

Vi a Mary mirar hacia el deportivo rojo y blanco del señor Stephen Lansing, que estaba convenientemente estacionado ante la entrada del hotel, junto a la señal de «Prohibido aparcar», y después me miró de repente a mí. Yo me encogí de hombros y Mary llamó a Polly en un tono de voz más agudo del que solía emplear, con las mejillas teñidas de un intenso color rojo de repente.

—Has olvidado tu chorrera —dijo Mary.

Polly se rio.

—¿Te refieres a ese chisme rosa para el cuello?

—Tu vestido parece incompleto sin ella —respondió Mary con severidad—. No puedes salir a medias, Polly.

—Pues tendré que hacerlo —declaró Polly con una sonrisa burlona—. El trapito rosa no aparecía, tía Mary. Y lo busqué por todas partes.

—¡Qué disparate! —exclamó Mary—. Yo misma lo vi sobre la cómoda antes de comer.

—Pues ahora no estaba, cielín —gritó Polly, y atravesó la puerta giratoria igual que un derviche.

—Estas jovencitas son unas inconscientes —murmuró Mary mirándome, mientras nos dirigíamos al ascensor.

Yo apreté los labios y ella volvió a sonrojarse.

—Puede que me equivoque —comentó, a la defensiva—. Es posible que la chorrera acabara entre el resto de la ropa para la lavandería o… no sé.

Yo seguía sin decir nada y Mary se rio, con expresión cansada, me pareció.

—Después de todo —dijo—, esas cosas no tienen alas.

Mary tiene una suite de dos habitaciones como la mía en la cuarta planta, pero la suya tiene vistas al bulevar, mientras que yo tengo la de la esquina al final del pasillo trasero. La vieja Laura, cargada con la aspiradora, la mopa para el polvo y el cubo de fregar, salía de la habitación de Mary cuando nos acercamos. Las dos tuvimos que detenernos mientras la anciana de color se apartaba con toda su parafernalia para dejarnos pasar. Así fue como las dos vimos al mismo tiempo algo de color rosa con volantes tirado a los pies de una de las dos camas gemelas de la habitación de Mary.

—No —murmuré secamente—, esas cosas no tienen alas.

Los labios de Mary temblaron y yo extendí la mano para coger la suya.

—¿Por qué no envías a la muchacha a algún otro sitio durante una temporada? —pregunté—. Dale una oportunidad para conocer un nuevo ambiente. Un campamento de verano para chicas o un crucero, no sé.

Mary tenía los dedos fríos y me miró con tal desesperación que me asusté y dejé caer mi bolso.

—¿Y cómo voy a pagarlo? —preguntó ella.

Yo me quedé mirándola.

—¡No creo que estés muy apurada económicamente, Mary! —exclamé con incredulidad.

Ella me soltó la mano como si se hubiera quemado de repente.