6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

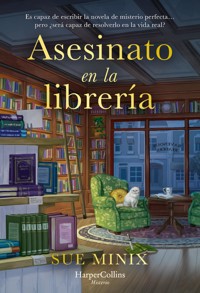

Te presentamos a Jen Dawson, escritora de misterio, amante del café y detective aficionada. Jen regresa a su pequeña ciudad natal, Riddleton, con un best seller a sus espaldas y un grave caso de bloqueo creativo. Incapaz de escribir un solo capítulo de su nueva novela, Jen espera con impaciencia que le llegue la inspiración instalada en la librería local, viendo pasar a los viandantes a través de los ventanales y charlando con su amiga Aletha, dueña de la librería y suministradora incansable de café. Pero Aletha muere repentinamente en circunstancias misteriosas y Jen tiene que resolver un asesinato en la vida real. Las cosas se ponen serias cuando las pruebas la sitúan en la escena del crimen y la lectura del testamento la nombra nueva propietaria de la librería... ¿Podrá resolver el caso y limpiar su nombre antes de que el asesino vuelva a atacar? Perfecta para los fans de Agatha Christie, Richard Osman y S. J. Bennet, Asesinato en la librería de Sue Minix es una novela llena de ingenio, humor y una adorable ambientación que te enganchará desde la primera página.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 470

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

Asesinato en la librería

Título original: Murder at the Bookstore

© Sue Minix 2023

© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK (Avon)

© De la traducción del inglés, Isabel Murillo

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK (Avon).

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: © HarperCollinsPublishers Ltd 2023

Ilustración de cubierta: © Kelley McMorris/Shannon Associates

I.S.B.N.: 9788419883520

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Capítulo uno

Capítulo dos

Capítulo tres

Capítulo cuatro

Capítulo cinco

Capítulo seis

Capítulo siete

Capítulo ocho

Capítulo nueve

Capítulo diez

Capítulo once

Capítulo doce

Capítulo trece

Capítulo catorce

Capítulo quince

Capítulo dieciséis

Capítulo diecisiete

Capítulo dieciocho

Capítulo diecinueve

Capítulo veinte

Capítulo veintiuno

Capítulo veintidós

Capítulo veintitrés

Capítulo veinticuatro

Capítulo veinticinco

Capítulo veintiséis

Capítulo veintisiete

Capítulo veintiocho

Capítulo veintinueve

Capítulo treinta

Epílogo

Agradecimientos

Para aquel que nunca me abandonó y nunca perdió la fe

CAPÍTULO UNO

Observar a la gente es una actividad necesaria para todo escritor. Y por eso miraba a través del cristal del escaparate de la librería y estudiaba a los transeúntes. Sus movimientos, sus interacciones. La expresión de sus caras. ¿Son personajes en potencia? ¿Víctimas, quizá? Mejor aún, ¿asesinos?

Fuera como fuese, el caso es que después de dos horas pegada a la silla, empecé a retorcerme como un parvulito con necesidad de echarse la siesta. El hormigueo, consecuencia de la inmovilidad, era un castigo cruel e inhumano, un sacrificio apropiado para los dioses de la escritura. Lástima que hoy no consiguiera apaciguarlos ni con eso. Tampoco ayer, de hecho.

Las letras de la pantalla del portátil se fundieron entre sí, se separaron a continuación y volvieron a fundirse. El cursor parpadeaba al final de la última palabra, burlándose de mí. Las escurridizas palabras se esfumaban de mi empantanado cerebro con la rapidez de un fuego fatuo.

El reloj de péndulo dio las doce cuando los gemelos Davenport fijaron su mirada en las extremidades retorcidas y en la cabeza inclinada en un extraño ángulo de su padre, que yacía bocabajo sobre la alfombra oriental del salón.

Todo el mundo se había enamorado de los gemelos en Problema doble, y ahora no me quedaba otro remedio que idear una secuela de aquel bombazo. Escribir una primera novela de éxito no tenía ningún sentido si luego eras incapaz de escribir una segunda. Pero a diferencia de lo que me sucedía con este, aquel primer libro se había escrito solo. En cuanto mis dedos rozaban el teclado, un volcán de palabras entraba en erupción. Los puntos de inflexión y los giros inesperados de la trama fluían como lava por la ladera de una montaña. Los personajes se arremolinaban en el aire como cenizas y se asentaban en proporciones perfectas. Todo lo cual tuvo como consecuencia la aparición en mi vida de un agente y un contrato para un segundo libro que ahora se negaba a dejarse escribir.

¿Y ahora qué? ¿Cómo iba a reaccionar cada uno de mis detectives adolescentes? Dana, fuerte y reservada, y Daniel, ingenioso y siempre el alma de la fiesta, viajaban a menudo en direcciones emocionales opuestas. Sería una conmoción para los dos, eso estaba claro. ¿Pero reaccionaría Dana con rabia y Daniel con lágrimas? Quizá. Sería decantarse en exceso por los estereotipos. ¿Y si Daniel corría a pedir ayuda mientras Dana comprobaba las pulsaciones? No, porque Victor ya tenía la mirada perdida de la muerte. De acuerdo, llamar a la policía, nada de comprobar las pulsaciones. Hecho. ¿Y después qué?

—¡Jennifer Marie Dawson!

Volví la cabeza hacia la voz. La piel oscura e impecable de Aletha resaltaba una sonrisa blanca y perfecta.

—¿Qué pasa? Dios, vaya susto me has dado. Y que sepas que si un día te dije mi segundo nombre fue porque me lo preguntaste, no para que lo utilizaras, Aletha Looo-eeez Cunningham.

Con una exhibición de coordinación que yo no había experimentado ni siquiera en sueños, tomó asiento delante de mí con la elegancia de una bailarina y depositó sobre la mesa una taza de cartón desechable de café.

—Aquí tienes otra ronda. Con leche, dos azucarillos, tal y como a ti te gusta.

Me llevé la taza a los labios, y me vino a la cabeza la imagen que siempre me hacía sonreír. Aletha en un sillón orejero con un gatito atigrado en el regazo y un ejemplar deMatar un ruiseñor abierto en las manos. «Lectores Voraces» en letras de nube flotaba por encima de su cabeza, y abajo:

—Gracias, eres mi salvavidas.

El vapor me hizo cosquillas en la nariz y el pequeño sorbo que di me calentó el cuerpo al instante. Perfecto.

Aletha señaló mi ordenador.

—¿Qué tal va?

—No va. Mi cerebro está afectado por una parálisis.

—Oh, por favor, Jen, no digas eso. Si solo tienes veintiocho años.

—Puede, pero son años de perro.

Moví las cejas, junto con un puro imaginario.

—¿Qué se supone que es eso?

Me quedé boquiabierta.

—No me digas que no conoces a los Hermanos Marx.

Aletha dio un sorbo a su café.

—¿Son una de esas bandas de chicos?

—Son actores de comedia de los años treinta. Siempre que daban alguna de sus películas en TCM, Gary me obligaba a verla con él.

Aletha arrugó la nariz.

—Qué mal suena eso. Soy diez años mayor que tú y no he oído hablar nunca de ellos. Tu padrastro era malvado.

—No era tan malo como imaginas. Simplemente, un poco mafiosillo. Con el paso de los años, empecé a cogerles cariño a esas películas. Además, el tiempo positivo que pasábamos juntos hacía que mereciese la pena.

Sus ojos castaños siempre en atención recorrieron la tienda y volvieron a fijarse en mí.

—¿No has avanzado nada?

—Qué quieres que te diga. Tres frases enteras. Podría incluso ser un récord.

—Mmm…, tres frases en dos horas. Sí, podría serlo.

Le saqué la lengua, me levanté y estiré los brazos por encima de mi cabeza. La suave música clásica que salía de los altavoces instalados cerca del techo fluyó sobre mí. Russell Jeffcoat —simpático e inteligente, con un toque de oscuridad— rellenó la cafetera comunitaria. El aroma a café recién hecho resultaba tan tentador como sus ojos de color caoba. Mis dedos ansiaban acariciar su pelo castaño ondulado. Aparté la vista.

Una mujer de unos cuarenta, ataviada con un vestido amplio de color rosa con estampado de orquídeas, hojeaba un libro en la sección de Escritura.

«Lárgate. ¡Corre antes de que te engulla como un agujero negro!».

Aletha le había puesto Lectores Voraces a su librería con la esperanza de que en Riddleton hubiera alguno. Había revestido las paredes con estanterías rústicas de color cereza, lo cual hacía que el establecimiento pareciese la biblioteca privada de una mansión. Placas talladas en madera identificaban los géneros en orden alfabético, desde «Arte» hasta «Viajes», pasando por «Escritura». Una idea estupenda, aunque tal vez debería haber prescindido de la sección de Escritura. Solo un sádico animaría a alguien a someterse a ese tipo de tortura. Y Aletha no tenía nada que ver con un sádico.

En la zona central de la tienda, Aletha había dispuesto mesas, rodeadas por sillones tapizados con capitoné, y desde allí se accedía a una zona de cafetería en la parte posterior, abastecida con infusiones normales, cortesía de la casa, junto con una variedad de capuchinos y expresos a precios de gente normal. Me comí con los ojos la bandeja de pastelitos con galletas de chocolate, magdalenas y croissants, gentileza de Bob’s Bakery, la pastelería situada justo enfrente. No, hoy no. Solo a modo de recompensa si había avances. En la parte delantera de la tienda, más mesas, un confortable sofá y un par de sillones orejeros tapizados con una discreta tela a rayas marrones y doradas tentaban a la clientela a entrar y disfrutar de una larga y relajada lectura.

—Me encanta este lugar. —Recuperada la circulación sanguínea, mi trasero se reencontró con el asiento acolchado—. Le has dado un toque personal, no tiene nada que ver con una de esas cadenas de tiendas. —Hice girar sobre la mesa mi pluma de la escasa suerte, grabada con mis iniciales—. Tienes un don especial para crear una atmósfera y no me imagino escribir en otro lugar que no sea este. Excepto tal vez en casa, en pijama.

—Gracias, Jen. Confío en que algún día haya más gente que piense igual que tú.

La mujer que había estado pululando por la sección de Escritura pasó, con las manos vacías, a la de Novela Romántica.

Aletha la siguió con la mirada.

—Siempre fue mi sueño. En el barrio no había ni siquiera biblioteca. Con solo que un niño se enganchara a la lectura, ya lo consideraría un éxito. La Hora del Cuento empieza a atraer la atención. Esta mañana hemos tenido cuatro niños. El récord hasta la fecha.

—Tres más que el día que te sustituí. —Miré hacia la sección infantil. Mesas de tamaño pequeño y zonas para actividades, junto con centenares de títulos seleccionados para satisfacer los distintos niveles de lectura, creaban un refugio para que la imaginación fluyera libremente. Y todo ello bajo la mirada protectora de un par de jirafas del tamaño de una persona que sujetaban un cartel con la frase «Niños Voraces» pintado en la pared con los colores del arcoíris. Si de pequeña hubiera tenido un lugar como este adonde poder ir, a estas alturas ya habría terminado mi décimo libro—. Y vendrán más en cuanto empiece a correr la voz. La gente de las ciudades pequeñas a veces es un poco extraña. Necesitan un tiempo de calentamiento para apuntarse a las novedades, pero en cuanto lo hacen, ya no puedes librarte de ellos. Es uno de los motivos por los que me fui.

Aletha se relajó en su sillón. Sus dedos jugaron con la gargantilla de perlas que llevaba al cuello.

—Quizá, pero solo hace seis meses que volviste. Las cosas pueden haber cambiado durante los diez años que viviste en Blackburn. A veces me pregunto si he cometido un error.

—No creo.

—Lo dices solo porque eres mi amiga. Elegí esta ciudad porque pensaba que aquí, en el quinto pino, la gente valoraría una de las ventajas de la vida urbana, pero sin las molestias de la gran ciudad. Tal vez fue una locura creer que la gente de por aquí seguía amando los libros. —Envolvió la taza de café entre ambas manos—. Al haberme criado pobre, la lectura me dio una vía de escape. Una esperanza para un futuro mejor. Y debo darle las gracias a mi madre por ello. De pequeña, leíamos juntas todas las noches —dijo con ojos brillantes.

—No ha sido una locura, ni mucho menos. —Extendí el brazo por encima de la mesa para darle unos golpecitos cariñosos en la mano—. El negocio funcionará. Solo tienes que darle tiempo.

Aletha esbozó una media sonrisa y examinó su manicura impecable.

—No sé muy bien de cuánto tiempo dispongo. Es posible que el negocio no nos dé para llegar hasta el pago del año próximo.

«El pago del año próximo».

—A mí no me importaría en absoluto ganar un concurso de escritura donde pagaran lo que te pagaron en ese.

Lo bastante como para poder abrir una librería y mantenerla durante cinco años, hasta que fuera autosuficiente. Bebí un buen trago de café. Con un poco de suerte, la cafeína viajaría directa hasta mi cerebro.

—En realidad, el concurso Tu vida no era un concurso de escritura. No del tipo en el que tú participarías. Era un concurso de no ficción.

Descansé los antebrazos a ambos lados del portátil y aparté el libro que me acompañaba, un manual titulado Cómo escribir algo que la gente quiera leer.

—La selección se basa en lo que quieres hacer con el dinero que ganas. Jamás lo habría ganado si hubiesen juzgado mis dotes para la escritura. —Le dio un delicado sorbo al café—. Esa gente me cambió la vida. Años de gestionar negocios de los demás y ahora aquí estoy, haciendo por fin lo que siempre quise hacer. Algo que de ninguna manera habría sucedido sin ese concurso.

—Tal vez, pero no quieras renunciar a tu sueño tan rápidamente. Si lograste convencer a los jueces del concurso de lo mucho que esto significaba para ti, también lograrás convencer a Riddleton. —Le ofrecía una sonrisa torcida—. Bien que me has conquistado a mí, ¿no?

Impulsó la barbilla en dirección a mi ordenador.

—Buen consejo. Y quizá tú deberías oírte también a ti misma de vez en cuando. Cuento con que la firma de tu libro atraiga manadas de lectores.

—Lo siento, pero no es que tenga una cantidad enorme de amistades o parientes. Ni dinero para sobornar a nadie.

—La sesión de firmas de Problema dobleatrajo a mucha gente.

—Cierto. Gané diez dólares con esas ventas. Y pagué la comida, ¿lo recuerdas? Bueno, la mía. —Esbocé mi mejor sonrisa.

Aletha me guiñó un ojo, se levantó, y su falda gris le envolvió las rodillas.

—Tienes más amigos de lo que piensas.

Lo dudaba mucho. Pero no podía ponerme ahora a pensar en eso. Tenía delante de mí un libro que necesitaba escribir.

Mi último intento de plasmar la reacción de Daniel a la muerte de su padre acababa de caer presa de la tecla suprimir de mi ordenador cuando sonó la campanilla de la puerta. Eric O’Malley se materializó, resplandeciente en su uniforme azul marino de la policía de Riddleton. Saludó a Aletha, se dirigió tranquilamente a la cafetera y se sirvió una taza.

Eric, un par de años mayor que yo, era pelirrojo, y sus claras mejillas estaban cubiertas de pecas. Parecía un niño de primaria. Si le quitaras el chaleco antibalas reglamentario, que le otorgaba cierta corpulencia, se parecería a Opie Taylor, el niño de The Andy Griffith Show, la serie de los años sesenta, disfrazado con el uniforme de su tío policía, Barney Fife. Porque se hacía complicado creer que el pequeño Opie hubiera llegado a policía. Sin embargo, Eric se había graduado en la academia de policía, por lo que o bien la academia funcionaba como una escuela Montessori, o bien Eric había escondido estupendamente su fortaleza.

No había vuelto a confiar en las fuerzas del orden desde que los investigadores de la Administración Federal de Aviación determinaron que el accidente aéreo de mi padre se debió a un «error del piloto». Mi madre siempre decía que Jack Dawson habría sido capaz de hacer volar un abejorro si sus alas hubieran sido lo bastante grandes como para poder transportarlo. Que era imposible que hubiera cometido un error. Tenía que haber pasado otra cosa y yo, algún día, lo averiguaría.

Pero Eric era un buen tío. Nos habíamos hecho amigos el día que me paró porque el silenciador de mi coche rugía como un alce macho en época de apareamiento. No me multó, sino que simplemente me hizo una advertencia. Incluso me ayudó a solucionar el problema al día siguiente. «Pon cinta americana, funcionará», me dijo cuando se presentó inesperadamente en la puerta de mi casa con un rollo grande de cinta de color gris.

Contuve la respiración y me encogí en la silla, parapetándome detrás de mi ordenador, para evitar una repetición de nuestra última conversación: quince minutos de Eric decidido a convencerme de que ir a correr solucionaría mi problema de bloqueo como escritora. Aunque fuera solo por una vez, me encantaría conocer a un hombre que no diera por sentado que sabía lo que yo necesitaba.

Eric bebió su café y clavó su mirada en mí. Sin duda alguna, sus cálculos incluían cómo retenerme, sin tener que utilizar una táser, mientras me calzaba las zapatillas deportivas.

Sentí un cosquilleo en la nuca. Intenté concentrarme en mi trabajo, mientras escuchaba de fondo la voz melodiosa de Russell —suave, intensa y reconfortante como la miel—, que estaba charlando con alguien.

¿Quién era la persona que estaba en el mostrador? Desde donde estaba yo sentada no podía verla. Tampoco es que fuera asunto mío. Mi relación con Russell hasta la fecha había consistido en unas pocas conversaciones casuales, un choque de manos cuando ambos habíamos ido a coger la cafetera al mismo tiempo y un montón de miradas disimuladas por mi parte.

Cuando Eric depositó su taza vacía en la papelera que había junto a la puerta, dijo adiós con la mano y reanudó sus labores de patrulla, mis pulmones se pusieron de nuevo en funcionamiento. Me sequé mentalmente el sudor de la frente. ¡Uf! Conversación esquivada por hoy.

Volví a concentrarme en Russell, pero la grácil figura de Aletha se interpuso entre nosotros.

—Está coladito por ti.

—¿Qué?

Aletha movió la cabeza en dirección a la puerta.

—Ya me has oído.

Arrugué la nariz.

—¿Eric? ¡Qué va! Solo somos amigos.

Aletha arqueó una ceja.

—Además, lo único que quiere es que vaya a correr con él. Con su grupo, de hecho. Dice que me ayudaría a escribir.

Eric me había invitado a sumarme a los Corredores de Riddleton, tres amigos que se estaban entrenando para participar el año siguiente en la carrera de diez kilómetros de la ciudad. Incluso se veía capaz de ganar. Algo que seguramente solo conseguiría si sus colegas de la policía paraban por exceso de velocidad a todos los que fueran por delante de él en la carrera.

—¿Y?

—Y no voy a ir. No soy corredora.

La última vez que fui a correr tenía demasiada cafeína en un estómago vacío. Mis piernas tardaron dos días en recuperarse. Además, Eric quería salir a correr a las ocho de la mañana de los sábados. Tal vez si me persiguiera un psicópata. Tal vez así, sí que me pondría a trotar.

Los ojos de Aletha se iluminaron.

—Tu falta de interés no tendrá quizá que ver con un chico que ronda la cafetera y que ambas conocemos, ¿verdad?

Russell pasó un croissant de jamón y queso a una rubia veinteañera cuya melena brillante caía hasta la cintura. Su sonrisa le llegaba hasta unas pestañas que se veían a kilómetros de distancia mientras ella reía como una tonta por lo que fuera que él acababa de decir.

—Quizá. —Hice un mohín. Si alguien me presionara para hacerlo, describiría a Russell como un encantador de serpientes ingenioso, ajeno al efecto que ejercía sobre la gente de su alrededor. Su atractivo físico (más de estibador que de camarero) y su sonrisa pícara me recordaban todo lo que me había perdido desde que Scott, mi exnovio, me abandonó para irse a trabajar a París. La soledad podría parecer una sensación extraña en alguien como yo, que se había pasado prácticamente toda la vida sola o deseando estarlo—. Pero ¿para qué tomarse la molestia? No está interesado.

—¿Estás segura? Además, a lo mejor, si salieras con él, se daría por vencido conmigo.

Levanté las cejas.

—¿Qué quieres decir?

—Olvídalo. Seguro que no son más que imaginaciones mías. —Aletha cogió la pluma que había dejado yo en la mesa—. A lo mejor le regalo una así a mi marido para Navidad. ¿Dónde la compraste?

—Me la regaló Scott cuando publiqué Problema doble. Para que me trajera suerte con el segundo libro.

No me sorprendería que mi exnovio me hubiese regalado un amuleto de la suerte defectuoso. Porque, para el caso, podría haberme comprado una caja de cereales de desayuno de la marca Lucky Charms. Al menos con el malvavisco habría disfrutado un poco.

Aletha me devolvió la pluma.

—¿Te importa si le hago una foto? A lo mejor la encuentro por Internet.

—Ningún problema. Adelante.

Coloqué la pluma en el centro de la mesa.

Aletha le hizo una foto con el móvil. La campanilla de la entrada volvió a sonar. Era un hombre de pelo canoso que llegaba de la mano de una niña con coletas, de seis o siete años.

Cuando Aletha se agachó para hablar con la niña, sujeté la pluma en la cubierta de Cómo escribir algo que la gente quiera leer. El cursor de la pantalla del ordenador me llamó a reemprender el trabajo.

¿Qué podría decir Daniel? A lo mejor la que debería de empezar a hablar tendría que ser Dana. Funcionaría mejor.

El reloj de péndulo dio las doce cuando los gemelos Davenport fijaron su mirada en las extremidades retorcidas y en la cabeza inclinada en un extraño ángulo de su padre, que yacía bocabajo sobre la alfombra oriental del salón.

—¡Oh, Dios mío, Daniel, es papá! ¿Qué le ha pasado?

Uf. Seleccionar, suprimir. Hora de dejarlo en reposo.

«Ponedme en la lista de estrellas efímeras con un solo éxito».

Descansé la barbilla sobre la mano y miré el exterior a través del cristal del escaparate. Los viernes por la tarde nunca había mucha gente por las calles. Riddleton —el secreto mejor guardado de la costa de Lake Dester— se había convertido en una ciudad dormitorio debido a que cada vez había más jóvenes que se mudaban de la ciudad al campo. Irónicamente, esos jóvenes que se habían criado aquí, y que luego se habían marchado a estudiar a la universidad y jurado que no volverían nunca, habían empezado a volver a medida que habían tenido hijos. Pero, independientemente de lo grande que acabara haciéndose aquella antigua parada de diligencias en medio de la nada, la mentalidad cerrada y pueblerina de aquel lugar seguía asfixiándome. Tenía que volver a la gran ciudad, donde podría volar sin tener que preocuparme de las opiniones negativas de los demás.

Aunque el lugar tampoco es que estuviera tan mal. La mentalidad pueblerina incluía también la creencia de que una persona necesitada era responsabilidad de todo el mundo. De modo que, aunque el hecho de que la gente estuviera al corriente de todo lo que me pasaba en la vida ponía en riesgo mi cordura, siempre que necesitaba cualquier cosa, la ayuda estaba al alcance de mi mano. Y si estaba tan al alcance de mi mano, era porque podían escuchar todos los chismes.

Guardé el portátil en el maletín y recogí las tazas vacías repartidas por la mesa. El equivalente a vasos de chupito en un bar para perdedores. Mi objetivo habitual era de una página escrita por taza. ¿Pero hoy? Había sido más bien una palabra por taza.

Le dije adiós a Aletha, tiré la basura y emergí al infierno conocido como el otoño de Carolina del Sur con el maletín colgado en bandolera al hombro, un pesado recordatorio de otro día perdido.

Un grito a mi espalda me llevó a detenerme delante de la comisaría, el edificio contiguo a la librería.

—¡Jen! ¡Espera!

Me giré mientras mis pulmones hacían horas extras para aspirar el aire cargado de humedad.

Russell se acercó corriendo hacia mí con un libro. Sus bíceps se tensaban contra las mangas de su polo, atrayendo mi atención.

—Te has dejado esto.

Mi libro, Cómo escribir algo que la gente quiera leer.

«Lo mejor de lo mejor para causar buena impresión, Jen».

—Gracias, me lo he olvidado.

Su sonrisa ladeada resplandeció bajo el sol.

—No pasa nada.

El calor me subió a las mejillas. ¿Por qué me transformaba en una niña de doce años cada vez que él aparecía? Con una respuesta atorada en la garganta, me limité a asentir y a continuar mi camino de vuelta a casa. La acera estaba tan caliente que pensé que acabaría fundiendo las suelas de mis zapatillas. Un día perfecto para disfrutar del lago. O para pasear por los centros comerciales de Blackburn o Sutton, las dos ciudades más cercanas a Riddleton, para estudiar personajes. Y comprar cosas caras que en realidad no necesitaba para nada.

Recorrí a toda velocidad las tres manzanas y subí por la escalera hasta la segunda planta de mi edificio. Había dejado mi apartamento en tal estado que me recordó las imágenes de las secuelas del huracán Hugo. Dejé caer el maletín en el sofá y tiré con desgana aquel libro inútil sobre la mesita de centro. El libro rebotó sobre el desorden de la mesa y cayó al suelo. Al abrirse, se desprendió de su interior un papel.

Reúnete conmigo en Antonio’s esta noche a las 08:15.

Russell

Vaya. Al final resultará que tengo motivos para seguir por aquí.

CAPÍTULO DOS

El trozo de papel tembló entre mis dedos. ¿Me estaba pidiendo Russell una cita? Se me quedó la boca seca. ¿Por qué no lo había hecho en persona? ¿Resultaba que era una persona extremadamente tímida? ¡Pero si flirteaba con cualquier mujer menor de sesenta años! Y con algunas mayores incluso, si llevaban bien la edad. ¿Sería aquella fachada afable y caballerosa solo de cara a la galería? A ver si resultaba que, en el fondo, teníamos más en común de lo que me imaginaba.

Las imágenes de mi llegada al restaurante, de una cena perfecta con una conversación aguda y que echaba chispas, y luego de Russell desapareciendo por completo del mapa desfilaron ante mis ojos en rápida sucesión. Una película muda en mi cabeza. Y con eso bastó. No quería que una distracción atractiva e ingeniosa me apartase de la escritura. Sí, le diría eso. No tenía por qué decirle que cada vez que compartía un espacio con él, el terror me envolvía el corazón.

De hecho, no tenía por qué decirle nada. La nota podría haber caído de camino a casa. O podría no haberla visto.

«No, no voy».

Con la nota arrugada, hice canasta en la papelera al primer intento. Problema solucionado. Ningún hombre volvería a hacerme el daño que me hizo Scott, jamás.

Aunque era imposible olvidar la sonrisa descarada de Russell cuando me entregó el libro. Aquellas arruguitas en las comisuras de los ojos, el modo en que reflejaban la luz. La pelota que se me formaba en la boca del estómago cuando lo veía hablando con otra mujer.

«¿A quién pretendo engañar?». Pues claro que acudiría a la cita.

O no.

Dejé caer los hombros, me pesaban los párpados. Una siesta me iría muy bien. Mi cerebro sobrecargado necesitaba un descanso.

Me tumbé en el sofá y mis pensamientos flotaron como plumas arrastradas por la brisa. Di vueltas y más vueltas, con demasiado calor o demasiado frío, pero fui capaz de caer en un sopor irregular repleto de sueños. Mis ojos se abrieron de par en par en medio de una bronca con mi madre, pero sus palabras se evaporaron en la luz del atardecer de mediados de septiembre que bañaba mi sala de estar. Lo cual era bueno. En sueños, mi madre nunca me decía nada que valiera la pena.

Las seis y media. Hora de prepararme para la cita. Por lo visto, había decidido acudir. Una sencilla cena con alguien nuevo tal vez serviría para reconectarme con el mundo social, lo cual me ayudaría a revivir. Y reviviría también mi trabajo.

Aunque también podría darse el caso de que Russell rompiera mi corazón en mil pedazos.

En la ducha, dejé correr el agua caliente por mi espalda para acabar con tanta insensatez. Una relación con Russell sería algo propio de una kamikaze emocional. Se trataba de compartir una cena, no de planificar nuestra boda. ¿Qué tenía yo que perder? Aparte de mi lugar favorito donde escribir.

Tonterías. Jamás renunciaría a aquel refugio ni a mi amistad con Aletha por el simple hecho de que la cita con Russell saliera mal. Tal vez podría convencer a Aletha de que lo despidiera. Después de que acabara de reírse a carcajadas de la idea, claro.

Después de cepillarme los dientes, me peleé con mi pelo, negro y lacio, que se negó a cooperar. Incluso mis remolinos tenían remolinos. Parecía Alf. Mi reflejo en el espejo —ojos azules, nariz fina, mejillas sonrosadas— se quedó mirándome durante tres segundos. Todo un récord personal. El doctor Margolis, mi psiquiatra, insistía en que me mirara a los ojos para reconocer y validar a la persona que vivía dentro de mí. Mi madre me había dicho que contemplarse de esa manera era pura vanidad y que solo había que mirarse al espejo lo justo y necesario. Veintiocho años de adoctrinamiento me habían llevado hasta aquí. «Gracias, mamá».

Muy bien, ¿y la ropa, qué? Russell iría vestido con el pantalón de algodón y el polo que llevaba en el trabajo excepto que, puesto que la tienda cerraba a las ocho, le diera tiempo a cambiarse. Pero la invitación parecía haber sido algo improvisado. ¿Tendría en la tienda ropa para cambiarse? Seguramente no. Algo informal, por lo tanto. ¿Para una cita en un buen restaurante? No, él esperaría más de mí. De todos modos, me había visto en vaqueros o pantalón corto y camiseta la mayoría de los días y aun así me había invitado a salir. Tal vez daba por sentado que yo siempre vestía con estilo informal. O tal vez no.

Ya basta. Tenía que estar a la altura. La velada exigía un vestido negro. Al que le sumaría tacones y un bolso negro de piel, donde cabía poco más que las llaves de casa, y así tendría el conjunto completo. Ojalá pudiera recomponerme igual de bien por dentro.

Necesité tres intentos para cerrar la puerta a mis espaldas. Mi corazón galopaba acelerado en un pecho constreñido.

«Olvídate de esto».

Me vino entonces a la cabeza un mantra que me había enseñado el doctor Margolis: «Inspira hondo, suelta lentamente el aire».

La entrada de oxígeno me sosegó los nervios. Y con varias inspiraciones profundas más, conseguí llegar al portal y estar preparada para recorrer a pie, en aquel ambiente húmedo que finalmente empezaba a enfriarse, las tres manzanas que me separaban de Antonio’s.

La ferretería, la panadería y la farmacia ya habían cerrado, razón por la cual Main Street estaba casi desierta. Solo el supermercado Piggly Wiggly y Antonio’s mostraban indicios de vida. El resto de los establecimientos estaban a oscuras, excepto Lectores Voraces, que los viernes permanecía abierto hasta tarde y acababa de cerrar.

A pesar de estar andando sola por la calle y ser de noche, no tenía ningún miedo. Mi experiencia como escritora de novelas de misterio me había enseñado que la gente tenía capacidad para hacer prácticamente cualquier cosa, pero la tasa de criminalidad de Riddleton se situaba casi en cero, animada tan solo por adolescentes aburridos que cometían de vez en cuando actos de vandalismo o algún que otro ladrón de tiendas. Cuando los ingenieros construyeron la presa para la creación de Lake Dester, la población creció mucho menos de lo esperado y Riddleton siguió siendo una pequeña ciudad relativamente dormida. Además, Blackburn y Sutton estaban lo bastante lejos como para no exportar hacia aquí la mayor parte de sus problemas.

Aunque hubo una excepción. Hace tres años, un tipo golpeó a su vecino con un bate de béisbol porque el perro del pobre hombre había hecho sus necesidades en su jardín. Solucionaron el tema sin la intervención de los tribunales, con un apretón de manos y el acuerdo de que el hombre del bate se haría cargo de los gastos médicos. El perro, sin embargo, acabó condenado a cadena perpetua dentro de un jardín con nuevo vallado y sin posibilidad de conseguir la libertad condicional.

Cuando llegué al restaurante, vi que Russell, que salía entonces de la librería, sujetaba la puerta para que pudiera entrar en ella un hombre alto y delgado. Russell lo saludó con un gesto, hundió las manos en los bolsillos de su pantalón y echó a andar hacia mí.

El corazón se me aceleró como un loco y presioné el casi bolso hasta casi abollarlo.

La sonrisa arrogante que esbozó en cuanto pisó la acera vino a demostrarme que sabía lo deseable que parecía.

Me examinó de la cabeza a los pies.

—Te has puesto muy guapa.

—Gracias. Bonita chaqueta.

Se había puesto una americana de color marrón chocolate encima del polo de Lectores Voraces. Se sacudió del hombro una pelusilla imaginaria.

—¿Este vejestorio? La tengo de toda la vida.

—Seguro.

Acabábamos de mantener la conversación oficialmente más larga hasta la fecha. ¿Y ahora qué?

Después de un momento de silencio, dijo él:

—Veo que has encontrado mi nota.

—¿Qué nota?

Sonrió, y mi corazón empezó a dar saltos mortales. Podría sobrevivir a la noche, seguro. Señalé hacia la calle.

—¿Era Tim el que ha entrado en la librería?

Russell miró por encima del hombro.

—Sí, lo que no deja de ser sorprendente.

—Cierto. Solo he coincidido con él dos veces, y ninguna de ellas en la librería. No pasa muy a menudo por allí, que yo sepa. Supongo que no es lo suyo. —Recorrimos los escasos metros que nos separaban de la puerta—. ¿Te ha contado ya lo de la fiesta sorpresa?

—¿Qué fiesta sorpresa?

¡Ups!

—Piensa celebrar una fiesta el mes que viene con motivo del cumpleaños de Aletha. Supongo que esperará a que tengamos todos los detalles organizados antes de empezar a invitar a la gente. Parece un buen tipo. Sé que quiere mucho a Aletha, eso queda fuera de toda duda.

Russell me abrió la puerta.

—Parece un buen tipo. Aunque un poco cansino. Solo sabe hablar de su velero.

Pasamos al comedor de Antonio’s y el aroma a pan recién horneado me transportó a la panadería a la que me llevaba a menudo mi padre antes de morir. A la última vez que disfruté de una cookie de chocolate blanco y chocolate negro. Tragué el nudo que se me había formado en la garganta y me sumergí en el suave murmullo de las parejas, las familias y del nonagésimo cumpleaños de Nana, según indicaba una pancarta colgada en el fondo de la sala.

Con música italiana de fondo, se acercó a nosotros la recepcionista, vestida con chaleco negro con el anagrama de Antonio’s bordado en rojo. Bajo el resplandor romántico de unas lámparas de techo estilo Tiffany, nos acompañó hasta una mesa para dos. Me alegré de haber elegido mi vestido negro.

Dejé el bolso sobre un mantel de verdad —nada que ver con los manteles a cuadros blancos y rojos de plástico del local de Tony Scavuto—, y tomamos asiento. Un jarroncito de cristal con bocas de dragón recién cortadas descansaba entre nosotros, flanqueado por dos vasos de agua. No había cenado en un restaurante con clase desde que Scott y yo celebráramos el quinto aniversario de nuestra primera cita, justo un mes antes de que él aceptara aquel trabajo en París.

La recepcionista nos entregó la carta, encuadernada en piel, y se marchó en busca del vino que Russell había pedido. La carta temblaba en mis manos, de modo que la apoyé en la mesa.

Una mujer, cuyo vestido ceñido de lentejuelas era mil veces más apropiado para Montecarlo que para Riddleton, se acercó a nuestra mesa.

—Hola, Jen. Tu libro me encantó, de verdad.

El calor me subió a las mejillas. ¿Me acostumbraría algún día a estas situaciones?

—Gracias.

—Me muero de ganas de leer el siguiente. Los gemelos son maravillosos. ¿Cuándo crees que estará listo?

«Entre la semana que viene y jamás».

—Estoy en ello. Son procesos que llevan su tiempo.

—Sí, me lo imagino. Pero date prisa, ¿vale?

Me mostró todas y cada una de sus treinta y dos resplandecientes piezas dentales y se marchó.

Sonreí a Russell y apreté los dientes para que la tensión no se tradujera en una mueca extraña. ¿Qué me había dicho? Oh, sí, algo relacionado con Tim y su velero. Abrí la boca y la mandíbula me crujió.

—Entiendo, entonces, que lo de la vela no te interesa.

—No es eso. Sino que Tim está obsesionado con el tema. Una tarde, se pasó una hora explicándome las propiedades de un nuevo tejido que se ve que ha salido para fabricar cabos, lo bien que cede cuando se humedece, que no es sintético… Me entraron ganas de colgarme. Y él ni siquiera se dio cuenta de las caras que yo iba poniendo. —Russell bebió un poco de agua—. Como mínimo, tendría que haberme concedido una medalla al mérito como premio por haber aguantado todo su discurso.

—Supongo que sí. —Debía de haber sido una escena espantosa si Russell, que disfrutaba charlando con todo el mundo, se quejaba. La noche que yo había cenado con la pareja, Tim se había mostrado muy atento y cariñoso con Aletha, apoyándola en todo lo relacionado con la librería y procurando que nunca se le quedara vacía la copa de vino. Luego, el día que habíamos estado hablando en la zona de cafetería sobre la fiesta de Aletha, se había centrado totalmente en la idea de hacerla feliz. Pero era evidente que Russell y Tim no compartían intereses—. ¿Y qué te parecerían dos medallas? ¿Una por seguridad naval y otra por aprender a atar cabos?

Su sonrisa hizo que sus ojos titilaran a la luz de la lámpara.

—¡Totalmente de acuerdo! ¿Sabías que Tim insistió en utilizar parte del dinero del premio de Aletha para comprar el velero y la casa? En teoría, todo el dinero debía invertirse en la librería. Y un día que le pregunté a Aletha si le gustaba navegar, sus ojos se pusieron redondos como los de un cachorrito de pequinés. Decidí cambiar de tema antes de que se le salieran por completo de las órbitas.

Aletha guardaba bien sus secretos. Imaginé que era fácil deducir que Russell no acompañaría a Tim al baile de graduación de este año, de haberse dado ese caso. Y que Tim tampoco invitaría nunca a Russell a navegar con él. Entendía que Russell quisiese mostrarse protector con Aletha. Pero ¿quién de nosotros dos estaría equivocado con respecto a Tim?

—Nunca me ha comentado nada al respecto —dije.

Un camarero nos sirvió el vino y pedimos: espaguetis con pollo a la parmesana para mí y linguini con salsa de almejas para él. Bebí un poquito de moscatel blanco, un vino que no había probado nunca. Una elección excelente. Lo suficientemente dulce, pero sin ser un vino de supermercado. Levanté la copa y brindé en silencio por mi nuevo vino favorito. El alcohol disminuyó el temblor de mis manos, que pasó de 6,8 a 4,3 en la escala de Richter.

Russell bebió de su copa.

—Aletha me contó que, bajo el punto de vista de Tim, el concurso giraba en torno a los deseos, y que por eso también él quería ver su deseo cumplido. Me dijo que había intentado hacerle entender que el premio de ciento cincuenta mil dólares anuales tenía que destinarse al negocio en su totalidad. Pero que él se había puesto a hacer pucheros como un niño de tres años y que al final había claudicado. Que habían dado una entrada tanto para la casa como para el barco, calculando que les quedara la cantidad necesaria para poner en marcha la tienda.

Bebí un poco más de vino. Al parecer, Aletha no era tan sincera conmigo como yo lo era con ella.

—Es una lástima. Aletha nunca me ha comentado ni una palabra de esto.

—A mí me lo contó un día que se derrumbó, después de que tuvieran una pelea importante. De lo contrario, tampoco lo sabría. —Sonrió—. Aunque viéndolo por el lado positivo, si Tim no se hubiese comprado ese velero, yo no tendría mis dos medallas al mérito.

—Cierto. Y si le das tanta importancia a las medallas, ¿será porque fuisteboy scout?

Frunció los labios.

—No. Mi padre no creía en esas cosas. Además, por culpa de su carrera como alto ejecutivo, vivimos en muchos lugares distintos.

Scott también había vivido en muchos lugares por ser hijo de militar. Y, en consecuencia, el compromiso no era lo suyo. Una lección que había tenido que aprender a las duras. El siguiente trago de vino ya no me supo tan dulce.

—¿Y cómo es que has venido a parar aquí?

Dobló de nuevo la servilleta en su regazo y apretó la mandíbula.

—Necesitaba alejarme de mi padre. Vivir mi vida sin que él intentara controlar todos y cada uno de sus aspectos.

Russell volvió a llenarme la copa de vino y bebí otro trago, que me dio un mazazo en la garganta. Esperaba que empezasen a traer pronto la comida. Decidí cambiar y beber un poco de agua, cogí el vaso por el borde y a punto estuve de derramar el contenido.

Russell me estudió por encima del borde de su copa. Tal vez calculando la dificultad de tener que arrastrarme borracha hasta su coche. Pobre chico, en los últimos meses había engordado un poquito.

Por suerte, el camarero hizo acto de presencia con las ensaladas y el pan.

Untamos el pan con mantequilla, aliñamos la ensalada con la vinagreta, y comimos en silencio hasta que Russell se quedó mirándome cuando se llevaba a la boca el tenedor con el último trozo de lechuga.

—He estado hablando yo todo el rato. Hablemos ahora un poco de ti.

«Mejor que no».

—No hay mucho que contar.

—Empezaré con una pregunta fácil. ¿Cómo es que te hiciste escritora?

El agua me bajó por el conducto equivocado y empecé a toser. Una tos seca y desgarradora.

El camarero trajo entonces los platos, pero los retuvo hasta que recuperé el control.

Me ardían las mejillas, también las orejas. Me pasó por la cabeza la posibilidad de escabullirme por debajo de la mesa. Bebí un poco más de agua y le indiqué con un gesto al camarero que ya podía servirnos.

El camarero dejó los platos en la mesa.

—¿Estás bien?

—Sí, gracias.

Apostaría lo que fuese a que Russell no querría volver a verme nunca más, y sería comprensible. Me sorprendía que aún no se hubiera levantado para marcharse. Scott lo habría hecho hacia el final de nuestra relación, cuando siempre estaba tan irritable. Se había dado por vencido con nosotros meses antes de irse. Fue todo un detalle que al menos me lo dijese.

—Me alegro —dijo el camarero—. Porque no me acordaba ni de un solo detalle de ese cartel con los pasos de la maniobra de Heimlich que tenemos colgado en la cocina.

La risa inducida por el alcohol hizo que me dolieran las costillas y mi respiración acabó transformándose en hipo. Russell se quedó mirándome un momento, pero enseguida se sumó a mis carcajadas hasta que las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. La gente que ocupaba las mesas a nuestro alrededor, incluyendo el jefe de policía, Tobias Vick, y su esposa Anne-Marie, rieron también, aun sin saber por qué. «Confiemos en que no llamen a los de la bata blanca para que se me lleven de aquí». Incluso parte del personal de cocina asomó la cabeza por las puertas batientes para ver a qué venía tanto escándalo.

La alegría se disipó de la misma forma que había empezado: mesa por mesa. Miré el plato y deseé que el calor de mi rostro se esfumara. Russell se recostó en su asiento, se cruzó de brazos y sus labios carnosos esbozaron una media sonrisa.

¿Y ahora qué hago? ¿Inventar alguna excusa barata? ¿Hacer como si no hubiera pasado nada? Tal vez funcionara.

—Pues bien, ¿de qué estábamos hablando?

—Creo que estábamos hablando de ti.

No era la respuesta que me esperaba. Scott habría dicho cualquier cosa desagradable sobre mi conducta. Quizá una relación con Russell podría funcionar mejor, a saber. Aunque tampoco es que estuviera preparada para siquiera pensar en eso, por el momento.

Bebí un gigantesco trago de vino y le hablé sobre la muerte de mi padre y el posterior matrimonio de mi madre. Después, le comenté por encima los años con Gary, mi padrastro, explicación que Russell interrumpió con comentarios y preguntas que esquivé como el atleta que corre con la mirada fija en la meta. Ya habría tiempo más adelante para todo eso.

Comimos, bebimos y reímos. Pasaron dos horas que me parecieron solo quince minutos. Bebí muchísimo vino, y Russell bebió a la par que yo, copa tras copa. Pero a diferencia de lo que me estaba pasando a mí, el vino no parecía tener en él efectos nocivos. Las lámparas Tiffany giraban por encima de mi cabeza y ordené a mi estómago revuelto que mantuviese el control. Funcionó, por el momento. Aunque era imposible saber qué nos depararían cinco minutos más.

Mientras el restaurante se vaciaba, los ayudantes de camarero empezaron a colocar las sillas sobre las mesas. Russell pagó la cuenta y emergimos al frescor de la noche iluminada por la luz de la luna. Insistió en acompañarme a casa y eché a andar acomodando el brazo en su codo. Se inclinó entonces para besarme. Me aparté y lo alejé de mí de un empujón.

Russell se tambaleó, pero logró mantener el equilibrio. Se ruborizó.

—Lo siento. Es demasiado pronto. Yo solo…

—No pasa nada, lo siento. No sé qué me ha pasado.

Lo cual no era cierto. El daño que Scott me había causado tenía bastante que ver con ello.

Russell se pasó la mano por el pelo ondulado.

—Es culpa mía.

—No, de verdad. No debería haberte empujado.

Me volví para evitar su mirada. Por encima del hombro de Russell, vi que las luces de Lectores Voraces seguían encendidas. Dentro, Aletha y Tim estaban sentados en una mesa próxima al escaparate. La tienda había cerrado hacía ya horas; ¿por qué seguirían aún allí?

Russell se volvió para ver qué había captado mi atención. Aletha fruncía el entrecejo y apuntaba con un dedo a Tim. Cuando él fue a cogerle la mano, ella la apartó con brusquedad, se levantó tumbando la silla y se metió en su despacho. Por lo visto, la que estaba equivocada con respecto a Tim era yo.

CAPÍTULO TRES

Mi vejiga me despertó a las seis de la mañana; era sábado y tenía la lengua pegada al paladar. Lo cual no era nada en comparación con la tempestad que bullía en mi cabeza. ¿Cuánto habría bebido anoche? Lo bastante como para que me fallara la memoria. La sensación de una bola caliente en el estómago me sugería que lo mejor que podía hacer era apostar por la amnesia. La última vez que había bebido tanto fue en una fiesta universitaria y había acabado echándome por encima una jarra de cerveza, con lo que gané un concurso de camisetas mojadas en el que no había participado nadie más. O eso me habían contado. Me llevó meses superar la vergüenza.

Caminé a tientas hasta el cuarto de baño con una caja de paracetamol en una mano y un tubo de dentífrico en la otra. Fragmentos de la cena con Russell empezaron a emerger a la superficie. Destellos de Tim, Scott, Aletha, y muchísimo vino. ¿Y risas? Aletha había discutido con Tim. ¿Por qué motivo? ¿Debería preguntárselo? No, jamás me lo diría.

El resto flotaba fuera de mi alcance, adherido al lodazal en el que estaba sumergido mi cerebro. Vacilaba entre la necesidad de saber qué había hecho y el alivio de no tener ni idea de ello. Por el momento, el alivio superaba por la mínima a la necesidad.

Engullí varios analgésicos con una botella de agua, lo cual sirvió para situar el dolor de cabeza en niveles tolerables. Cargué la cafetera y encendí el ordenador para iniciar otra ronda de la ruleta de la escritura, por mucho que las probabilidades de sacar un número ganador se situaran cerca del uno entre un millón. Decidí que trabajar un poco en mi novela policiaca me ayudaría a distraerme del misterio de lo que había hecho o dejado de hacer la noche anterior.

Cuando los gemelos Davenport reaparecieron en pantalla, el optimismo se había convertido en mi palabra del día. Mi bloqueo como escritora acabaría derrumbándose bajo mi poderoso mazo mental. Tenía que ser así. Porque si no rompía pronto con aquella situación, mi viejo patrón se reafirmaría. Había llegado demasiado lejos como para ahora desanimarme y rendirme.

El reloj de péndulo dio las doce cuando los gemelos Davenport fijaron su mirada en las extremidades retorcidas y en la cabeza inclinada en un extraño ángulo de su padre, que yacía bocabajo sobre la alfombra oriental del salón.

Mis dedos se cernieron sobre el teclado, preparados, a la espera de que la genialidad hiciera su aparición. Y dos minutos más tarde… seguían esperando. Pensamientos aleatorios flotaban por mi cabeza como burbujas de jabón que chocaban entre sí, estallaban y dejaban de existir, creando un ciclo interminable. ¿Por qué habría firmado aquel contrato estúpido? Este segundo libro acabaría siendo un billete solo de ida al loquero.

¿Qué era aquel ruido en la cocina? ¿Un ratón? Qué va, era el dispensador de hielo de la nevera.

«Concéntrate».

Cinco minutos más…

¿Cómo llegué a casa anoche? ¿Andando? ¿Me acompañó Russell en coche? ¿Entró en casa? ¿Hicimos…? No, de haber hecho algo ya me habría acordado. ¿O no?

Cafeína.

La espera para el café fue como esperar en la cola para ir al baño con la vejiga llena de refresco tamaño gigante. Me serví el café hirviendo en la taza con el lema «La creatividad empieza con un café» y volví a mi mesa para dedicarme un rato más a la contemplación de la pantalla.

¿Dónde habría dejado mi pluma? Seguro que eso lo solucionaría todo.

La busqué por la mesa de trabajo, por la mesita de centro, por el suelo y en el maletín. Sin éxito. La pluma había desaparecido. Igual que el tío que me la regaló.

Olvídalo. Tampoco es que hubiera ayudado mucho.

Ponte a trabajar.

¿Era una mosca eso que andaba revoloteando por la ventana? No, era un mosquito. En el piso de abajo se había instalado un vecino nuevo. Luego iría a presentarme. Brittany había dicho que era banquero, o abogado, o algo por el estilo.

«¡CONCÉNTRATE!».

Una hora y tres tazas de café más tarde, miré furiosa la pantalla mientras mi pierna derecha no paraba de moverse. Era evidente que la creatividad no empezaba con un café. Al menos, hoy. Había llegado la hora de reconocer la derrota. Eran casi las siete y media y cualquier avance que hubiera hecho tenía que ver con mi dolor de cabeza, que, después de otra botella de agua, casi había desaparecido. Pero ¿qué hacer con aquel exceso de energía?

Podría ponerme a limpiar el apartamento.

«No. Eso no va a pasar».

Empecé a deambular de la sala de estar al dormitorio, viajes de ida y vuelta. Las respiraciones profundas forzaron la entrada de oxígeno en mi cerebro y mi niebla mental se diluyó hasta quedarse en neblina.

Más respiraciones profundas…

¿Y si Eric tuviera razón con lo de hacer deporte?

De ninguna manera. Yo no corría. Y no correría jamás. Era patosa a más no poder. A buen seguro me caería y me rompería algo. O le haría daño a alguien al caerme. Plantearme esa posibilidad era de locos.

«¿Más de locos que pasarme la mañana entera mirando una pantalla de ordenador?».

Sí, bueno…, quizá. ¡Por el amor de Dios!

Necesitaría llevar encima una jeringuilla inyectable de epinefrina para cuando me diera la alergia al deporte al aire libre. Lo que era evidente, de todos modos, era que mi plan de trabajo no funcionaba.

Aunque, ¡qué demonios! Peor no podía ir, ¿o sí?

A las ocho menos cuarto, mis pies me arrastraron escaleras abajo para recorrer dos manzanas e ir a ver a Eric, junto con el resto de su secta. Creo que había perdido la puta cabeza.

Una pareja estaba mirando el escaparate de Bob’s Bakery, establecimiento famoso por sus croissants de huevo y queso y sus dónuts sobrecargados. Eran las únicas dos personas presentes en Main Street mientras el sol fundía la neblina de la mañana. La temperatura era tolerable, pero la humedad le sumaba varios grados y el sudor empezó a cubrirme la frente. Se apoderó de mí el impulso de girar a la izquierda. De ir hacia Russell.

Russell. Sus ojos entrecerrados.

¡Dios! ¡Pero si lo había empujado! Había intentado besarme y yo lo había apartado de un empujón. La mejor primera cita de toda mi vida, y ahora quizá también la última.

¿Cuándo aprendería? Tal vez mi alergia a las relaciones fuera peor que mi alergia al deporte al aire libre.

«Concéntrate en otra cosa».

El estómago me dio un vuelco cuando pasé por delante de las casas con tejado a dos aguas de la década de los cuarenta que flanqueaban Park Street. Había pasado la infancia en un barrio similar, en el lado opuesto de la ciudad.

Alejé de mi cabeza aquel recuerdo. Había huido de allí y nunca volvería.

A un centenar de metros de Second Street había un arco de hierro forjado. Riddleton Park. Dos personas hacían ejercicios de calentamiento junto a una valla.

Última oportunidad de dar media vuelta.

Eric me saludó con la mano.

—¡Hola, Jen! No esperaba verte por aquí.

Demasiado tarde.

Su holgado pantalón corto de color verde y su camiseta roja de tirantes de los Riddleton Jackrabbits colgaban de su cuerpo de palillo. A lo mejor algún día conseguiría llenar esas prendas.

Eric señaló al hombre bajo y regordete que estaba a su lado, vestido con pantalón de chándal gris y una sudadera del mismo color que le iba tan larga que podría servirle de vestido de noche.

—¿Conoces a Angus?

—Te he visto por la cafetería de la librería. —Le tendí la mano—. Jen Dawson.

En vez de estrecharme la mano, simplemente la sostuvo entre la suya, caliente y húmeda.

—Nuestra escritora residente. Me gustó tanto su libro que me lo leí tres veces.

E inclinó la cabeza a modo de saludo.

Me ruboricé. Por un segundo casi esperé que me besara la mano. O el anillo. Por suerte, no llevaba ninguno.

—Angus Halliburton, propietario del Dandy Diner, a su servicio, señora.

Noté el burbujeo de una risilla, pero la seriedad de su mirada me obligó a morderme el labio e intentar devolver el saludo con una pequeña reverencia, que se vio frustrada cuando mi pie se tropezó con la pantorrilla opuesta. La pierna me flaqueó. Traté de agarrarme a su sudadera para mantener el equilibrio, fallé y acabé dándome contra la barriga de Angus, que se dobló de dolor y me hizo caer sin querer sobre el banco de piedra que había al lado. El aire salió de mis pulmones con un gruñido del que se habría sentido orgulloso el cerdito Porky y sentí una fuerte punzada de dolor en las costillas. «De lo más elegante, Jen».

Eric corrió para ayudarme a incorporarme. Un caballero en pantalón corto de gimnasia. Cogí aire con cautela y me masajeé el costado.

Sir Eric se quedó mirándome.

—¿Estás bien?

Hice un gesto de asentimiento, desesperada por evitar su cara de preocupación.

—Lo siento, soy una torpe. Muy típico de mí.

Angus se enderezó, rio entre dientes y el rojo desapareció de su cara.

—Me alegro de que hayas venido. ¿Qué te ha hecho cambiar de idea?

—Pensé que no tenía nada que perder excepto mi dignidad, y de eso ya me he encargado, de modo que puedo tacharlo de la lista. Pero que haya venido no significa que vaya a quedarme.

Eric esbozó su sonrisa de Opie.

—Claro que te quedarás, ya lo verás. Te va a encantar.

«Tanto como una visita al dentista».

—Me conformo simplemente con sobrevivir a la experiencia.

Angus se echó a reír.

—Yo pensaba lo mismo cuando empecé. —Dio unos golpecitos a su generosa barriga—. Y mírame ahora. ¿No te recuerdo a Usain Bolt?

Me recordaba más a un tentetieso que a un velocista olímpico. Tiré con nerviosismo del cuello de mi camiseta negra.

—¿Qué demonios llevas en los pies? —dijo Eric, llegando al galope para salvarme del aprieto. Una vez más.

Bajé la vista hacia mis queridas y gastadas Nikes.

—¿Qué