5,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch ist eine Einladung zu einem Dialog auf Augenhöhe, denn was ist ein Text anderes als ein Gespräch zwischen dem Autor und dem Leser?

Das E-Book Auf eine Zigarre mit Eugen Wenzel wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

Philosophie, Religion, Lebenssinn, Kunst, Humor, Sexualität, Gewalt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

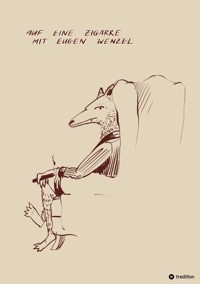

AUF EINE ZIGARRE MIT EUGEN WENZEL

Anthologie mit Texten verschiedener Gattungen

Mit Illustrationen von Maria Semibratova

© 2022 Eugen Wenzel (Text)

© 2022 Maria Semibratova (Abbildungen & Umschlag)

ISBN Softcover: 978-3-347-72869-1

ISBN E-Book: 978-3-347-72870-7

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung »Impressumservice«, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Gott zu Ehren und Gott zum Preis

Inhalt

AUF EINE ZIGARRE MIT EUGEN WENZEL

Vorrede – Wes Geistes Kind dies ist (7)

1. Variationen (25)

2. Sancte Michael archangele, defende nos! (93)

3. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf (119)

4. Die letzte Reise der Josephine Franklin (149)

5. Der Spaziergang nach Sils Maria (161)

6. Die Ringe von Stalingrad (177)

7. Christus fährt Nietzsche nach Maloja hinüber (187)

8. Der Auferstandene (195)

9. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst (211)

10. Frohe Weihnachten! (219)

11. Das Klagelied des Zacharias (235)

12. Maria, Maria, Maria / Mary, Mary, Mary (241)

13. Wir Heimatlosen (297)

14. Hommage à Kleist (315)

Wes Geistes Kind dies ist – Vorrede –

Liebe Leser!

Ich danke Ihnen für die Ehre, die Sie mir erweisen, indem Sie mein Buch lesen, und für das unschätzbare Geschenk, welches Sie mir damit machen. Sie schenken mir ein wenig von Ihrer Zeit, die etwas ganz Wertvolles darstellt, da unser Anteil an ihr äußerst knapp bemessen ist und keiner von uns sie zurückzudrehen vermag. Exakt hier liegt die Ursache für unseren Ärger, der uns häufig überkommt, wenn wir bei einer Sache, für die wir uns entschieden haben, auf einmal feststellen, dass wir unsere Zeit schlecht investiert haben. Daher hoffe ich aufrichtig, dass die Lektüre des Buches Sie nicht reuen wird. Wenn Sie am Ende sagen können: »Es war keine vertane Zeit, es hat mich berührt, mich zum Denken angeregt und mir neue Perspektiven aufgezeigt«, so bin ich vollauf zufrieden. Mehr kann ein Autor von seinem Publikum nicht erwarten, mehr darf er von ihm nicht erhoffen, denn alles, was er wirkt, wirkt er einig dank Gott. All die Bewunderung, all die Verehrung, die dem Künstler vom Publikum entgegengebracht wird, gebührt in Wahrheit Gott und ihm allein. Diese Sichtweise, die das Herzstück meines schriftstellerischen Selbstverständnisses bildet, resultiert aus meinen Erfahrungen während des Schreibens: In diesen Momenten waltet in mir eine so überwältigende und allem Irdischen enthobene Kraft, dass sie kaum menschlichen Ursprungs sein kann. Solche Augenblicke sind heilig und es gibt nur Weniges im Leben, was in dieser Hinsicht den Vergleich mit ihnen aushält, weshalb es auch eine große Gunst ist, die nicht vielen zuteil wird, sie erleben zu dürfen. Mit anderen Worten formuliert, ist für mich der künstlerische Schöpfungsprozess ein unumstößlicher Beweis der Existenz Gottes, der den aufgeschlossenen Künstler Demut lehrt im Angesicht seines Schöpfers.

Um Missverständnissen vorzubeugen, sei unbedingt angemerkt, dass ich diese Sicht der Dinge niemandem aufnötigen möchte und sie einzig deshalb hier Eingang gefunden hat, um Ihnen einen besseren Blick hinter die Kulissen meines Buches bieten zu können. Ein anderer Punkt, der aus demselben Grunde nicht unerwähnt bleiben darf, ist der durchaus abwegige, sich jedoch viel zu schnell aufdrängende Schluss, die Aussage über das Wirken einer göttlichen Kraft während des Schreibens impliziere, dass meine Texte Beispiele seien für gedankliche und stilistische Vollendung. Bis zu dieser ist es ein weiter Weg und allein mit der göttlichen Kraft ist es nicht getan: Es gehören große Anstrengungen und viel Arbeit dazu, sie auch nur in Ansätzen zu erlangen, und die in diesem Band versammelten Texte sind kleine, bescheidene Schritte in diese Richtung.

Mein Buch ist daher eine Einladung an Sie, meine Versuche nachzuvollziehen, der göttlichen Kraft in Gedanken und Worten Gestalt zu verleihen, das heißt meine schriftstellerische Entwicklung nachzuverfolgen, die ich zwischen 2017 und 2022 zurückgelegt habe, denn in diesem Zeitraum sind die hier abgedruckten Texte entstanden. Zugleich will das Buch auf gar keinen Fall belehren. Der Wille zum Lehren sollte aller Kunst fremd bleiben, wofür vor allem spricht:

(i) Kein Mensch besitzt die dazu nötigen geistigen Fähigkeiten, um auf den Grund der Wahrheit zu stoßen. Remarque bringt dies auf eine überaus amüsante Art und Weise zum Ausdruck, wenn er im Schwarzen Obelisken schreibt: In der Buchhandlung gehe ich

zu den Regalen mit den Werken über Religion und Philosophie. Sie sind Arthur Bauers Stolz. Er hat hier so ziemlich alles, was die Menschheit in ein paar tausend Jahren über den Sinn des Lebens zusammengedacht hat. Es müsste also möglich sein, für ein paar hunderttausend Mark ausreichend darüber informiert zu werden – eigentlich bereits für weniger, sagen wir für zwanzig- bis dreißigtausend Mark; denn wenn der Sinn des Lebens erkennbar wäre, sollte schon ein einziges Buch dazu genügen. Aber wo ist es? Ich blicke die Reihen hinauf und hinab. Die Abteilung ist sehr umfangreich, und das macht mich plötzlich stutzig. Es scheint mit der Wahrheit und dem Sinn des Lebens so zu sein, wie mit den Haarwässern – jede Firma preist ihres als das allein selig machende an – aber [mein Freund] Georg Kroll, der sie alle probiert hat, hat trotzdem einen kahlen Kopf behalten, und er hätte es von Anfang an wissen sollen. Wenn es ein Haarwasser gäbe, das wirklich Haar wachsen ließe, gäbe es nur das eine, und die anderen wären längst pleite.

Archimedes hat nicht den festen Punkt im Universum gefunden, von dem aus er die gesamte Welt aus den Angeln hätte heben können, und wenn uns Menschen Wahrheiten propagieren, so unterschlagen sie Nietzsches Einsicht (oder sind sich dessen nicht bewusst), dass Wahrheiten Illusionen seien, von denen man vergessen habe, dass sie welche seien. Es ist hier nicht verkehrt, sich auch eins seiner anderen Dikta in Erinnerung zu rufen, nämlich jenes, dass es überall dort, wo sich der Mensch im Besitz der Wahrheit wähne, nur allzu leicht zur Ausbildung der Tyrannei komme. Nicht zuletzt sei in diesem Zusammenhang angemerkt, dass es wenig überzeugend ist zu denken, der Künstler könne zur Wahrheit aufgrund der heißen Küsse irgendwelcher Musen oder dank der göttlichen Inspiration gelangen, denn Einfälle – und mögen sie noch so genial sein – sind noch lange keine Wahrheiten. Wie will die Kunst also angesichts der Unerkennbarkeit der Wahrheit belehrend wirken, ohne sich selbst damit ad absurdum zu führen und tyrannisch zu werden?

(ii) Angenommen den Fall, der Mensch wäre dazu in der Lage, die Wahrheit zu schauen, so wären seine sprachlichen Mittel dennoch zu limitiert, eine für sie viel zu komplexe Wirklichkeit adäquat zu erfassen. Bei seinen Versuchen, sich zu ihr zu äußern, um es einmal mit Hofmannsthal zu formulieren, müssen seine »abstrakten Worte« daher stets bereits »im Munde wie modrige Pilze« zerfallen, woraus für den Künstler einzig eine demütige Haltung und der Verzicht darauf, belehren zu wollen, abgeleitet werden können.

(iii) Im Pegasus im Joche artikuliert Schiller den Gedanken, dass dieses Pferd, das antike griechische Sinnbild für die Dichtkunst, nicht dazu bestimmt sei, für irgendwelche Zwecke eingespannt zu werden. Die Poesie, würde ihm Heine hier zustimmen, ist kein »Schlachtpferd der Partheywuth«, sondern ist frei – frei wie ihr Schöpfer: der Mensch. Gott hat den Menschen frei geschaffen, denn anderenfalls könnte dieser niemals erwachsen werden. Ein Mensch, der seine Freiheit aufgibt, wird folglich wieder zum Kind, schlimmer noch: »Die Freiheit einzubüßen ist so, als verlöre man die Gesundheit« (Wassilij Grossman), als stürbe der Mensch vor der ihm bestimmten Zeit, was Gottes Plan widerspricht, da er dem Menschen offensichtlich mit der Absicht, dass dieser lebe, den Lebensodem eingehaucht hat. Aus diesem Grunde erlaubt sich Gott auch nicht den geringsten Eingriff in die menschliche Freiheit, nicht einmal in Stalingrad, nicht in Auschwitz und nicht in Hiroshima, womit gesagt wäre, dass das Böse nicht von Gott kommt, sondern ausschließlich vom falschen Gebrauch der Freiheit.

Das Böse ist aber dennoch gottgewollt, denn es erzeugt Leid, ohne welches es keine Erkenntnis geben kann, die sich in die falsche und die wahre ausdifferenziert. Die richtige offenbart das Wichtigste im Leben: aus tiefster Seele zu glauben, dass Gott existiert, an Gott als den Inbegriff der absoluten Freiheit, da er durch nichts begrenzt wird, weder durch den Raum noch durch die Zeit, weder durch die Moral noch durch die Logik etcetera. Dadurch kann das Wichtigste auch dahingehend definiert werden, es bestehe in dem festen Glauben, Gott habe den Menschen zur Freiheit bestimmt, damit er Geist von seinem Geiste werde. Dies kann auch daraus geschlussfolgert werden, dass – mit Erich Fromm – echte Liebe einzig zum freien Menschen möglich sei. Gott hätte dem Menschen kein Leben eingehaucht, wenn er ihn nicht liebte. Aus diesem Grunde kann es nicht sein Wille sein, dass der Mensch ein kindisches und sklavisches Dasein führt. Hier liegt die Ursache dafür, dass Gott sich stets in Schweigen hüllt und sich niemals zeigt, denn täte er dies, würde der Mensch kaum anders können, als wie ein Magnet von ihm angezogen zu werden, was wenig auf Freiwilligkeit schließen lässt. Gott möchte, dass der Mensch freiwillig seinen Weg zu ihm findet, was es auch ausschließt, dass Gott ein Richter sei, denn ein solches Gottesbild führt meistens zur offenen oder verdeckten Angst vor dem Jüngsten Gericht und vor der Hölle. Ist der Mensch aber erst so weit gelangt, glaubt er nicht länger gänzlich aus freiem Entschluss an seinen Schöpfer, sondern vorrangig aus purer Angst und Verzweiflung. Ein Glaube, der erzwungen ist, ist wenig wert, woraus resultiert, dass erst die Freiheit den Dingen ihren Wert verleiht. Doch was heißt es genau, seinen Weg zu Gott zu finden? Die Antwort folgt aus dem bereits Dargelegten: Frei zu sein, sich entsprechend zu verhalten und allen Menschen ihre Freiheit überall dort zu lassen, wo sie das Freisein der anderen nicht behindert, heißt gottgefällig zu leben.

Auf die Kunst übertragen, bedeutet dies, dass sie sich überall dort, wo sie den Menschen in seinem freien Denken behindert, wo sie ihn also zu belehren trachtet, von dem Pfad abweicht, welcher ihr von Gott vorherbestimmt worden ist. »Die Kunst ist die Tochter der Freiheit« (Schiller), ganz anders als die Moral, ihre Stiefschwester, die sie nicht liebt, weil sie sich stets ihren Ketten entzieht. Aber auch die Kunst liebt nicht die Moral, weil diese sie an die Kette zu legen sucht und sie damit, an Grossmans oben zitierte Worte sei hier erinnert, krank machen und töten möchte. Ich will hiermit keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass Moral per se etwas Schlechtes sei, sondern lediglich aussagen, dass sie in der Kunst nichts zu suchen hat. Die Kunst ist frei und es wäre daher auch, um es philosophisch auf den Punkt zu bringen, eine Contradictio in adiecto, ein Widerspruch in sich, wollte sie der Forderung Folge leisten, in ihren Werken auf der inhaltlichen Ebene den Triumph der Freiheit darzustellen. Vielmehr verherrlicht sie die Freiheit dadurch, dass sie von ihrem angeborenen, unveräußerlichen Recht ausgiebig Gebrauch macht, zu schalten und zu walten, wie es ihr beliebt. Hierzu noch einmal Heine:

Nur der eignen Lust gehorchend,

galoppirend oder fliegend,

tummelt sich im Fabelreiche

mein geliebter Pegasus.

Der Charakter des Reiters oder präziser formuliert: die Ritterlichkeit des Künstlers wird folglich vor allem anhand dessen ersichtlich, inwieweit er dazu bereit ist, für die Freiheit der Kunst zu streiten.

Die in den letzten Absätzen zur Sprache gebrachten Ansichten scheinen vollauf der Aussage zu widersprechen, dem Menschen sei es nicht möglich, bis zur Wahrheit vorzudringen. Dieser Umstand schafft einigen Klärungsbedarf und ich möchte darauf mit einer Reflexion bezüglich der Figur des Barons von Münchhausen reagieren. De facto ist er kein Lügner, denn er spricht, gleich Christus, in Bildern und Gleichnissen. Ein Beispiel: Während seiner Reise nach Russland ist er einmal gezwungen, unter freiem Himmel zu nächtigen. Bevor er sich hinlegt, bindet er sein Pferd an etwas, das aus dem Schnee hervorragt, um am nächsten Morgen festzustellen, dass dieses Etwas die Spitze des Wetterhahns eines Kirchturms ist und der in der Nacht geschmolzene Schnee so hoch gewesen ist, dass er ein ganzes Dorf komplett zugedeckt hat. Damit gelangt aber der Gedanke zum Ausdruck, dass die Realität buchstäblich über Nacht eine vollkommen andere zu werden vermag. Ein weiteres Exempel ist die Szene, wo er einem Bären so lange die Pfoten festhält, bis dieser verhungert, womit versinnbildlicht wird, dass ein willensstarker Mensch nicht stark wie, sondern noch viel stärker ist als ein Bär.

Besonders erwähnenswert ist im hier gegebenen Kontext jedoch vor allem die Geschichte, in welcher Münchhausen sich samt seinem Pferd aus einem Sumpf zieht, indem er sich, das Tier fest zwischen seinen Schenkeln geklemmt, am Schopf packt und in die Höhe hebt. Dieses Bild ist die Metapher des Lebens par excellence: Der Mensch versinkt über beide Ohren im Chaos, es gibt nichts, woran er sich festhalten könnte, denn alle absoluten Werte und Wahrheiten sind – mit Nietzsche – Erdichtungen, was zu erkennen die Offenbarung der Sinnlosigkeit des Daseins, den Sturz in den Nihilismus bedeutet, in Münchhausens Falle: das Versinken im Sumpf. Daher muss er, um zu überleben, um sich herauszuziehen, sich neue Werte erschaffen, stets im Wissen darüber, dass sie gleich den alten Wahrheiten nirgends in einem festen Fundament verankert sind, und tatsächlich vermag es der Mensch, im Bewusstsein der Relativität seiner Wahrheiten glücklich zu leben, wenn er geistig stark genug dazu ist. Das plastische Äquivalent dieser Denkfigur ist Münchhausens physikalisch unmögliches Herausziehen des eigenen Körpers aus dem Sumpf ohne Hilfe von außen.

Die Ihnen, liebe Leser, in diesem Text präsentierten Äußerungen über Gott, die Freiheit und die Kunst sind Wahrheiten, die lediglich für mich ihre Gültigkeit besitzen, die ich mir erschaffen habe, um mich persönlich am Schopf zu packen und so gut es geht im Leben halten zu können. Mag jeder sich seinen eigenen Gott denken und dass ich Sie hier mit meinen Ansichten bekanntmache, hat einzig den Grund (womit ich eine meiner obigen Formulierungen paraphrasiere), Ihnen zu zeigen, wes Geistes Kind dieses Buch ist: Es ist keine Einladung zu einer Predigt oder gar zu einer Schulstunde – Gott behüte, Mensch bewahre –, sondern zu einem Dialog auf Augenhöhe, denn was ist ein Text anderes als ein Gespräch zwischen dem Autor und dem Leser, auch wenn jener schon längst nicht mehr lebt? In seinen Werken, in seinen Unterhaltungen mit den Rezipienten lebt er sein ewiges Leben und äußert sich umso klarer und deutlicher, je aufmerksamer und geduldiger der Leser den Text zu lesen und deswegen die Antworten des Schriftstellers auf seine Fragen herauszuhören versteht; Antworten, die den Wert eines Textes umso größer werden lassen, je mehr sie zu eigenständigen Gedanken anregen. Zu freiem Denken und zur freien Entfaltung von Gefühlen zu animieren, darin liegt der höchste Zweck der Kunst.

Gefühle, Gedanken und Gespräche benötigen Zeit und da die Zigarre ein Sinnbild für den Menschen darstellt, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und sich großzügig Zeit für jemanden oder etwas nimmt, ist mein Buch auch eine Einladung auf eine Zigarre – oder auf dasjenige, was bei Ihnen, liebe Leser, dieselbe Wirkung wie eine Zigarre zeitigt, was Ihnen also dabei hilft, zu entschleunigen und die Zeit zu vergessen. Zigarren sind temporäre Befreiungen vom Zeitdruck, vom alltäglichen Hamsterrad aus Sorgen und Pflichten, in welchem der Mensch zur Maschine verkommt. Beim Rauchen einer Zigarre wird die Zeit zum Raum – gleich dem Rauch löst sie sich förmlich in ihm auf: Sie gelangt zum Stilltand und der Mensch nimmt nicht mehr die Zeit, sondern nur noch den Raum um sich herum wahr, was überaus begünstigend wirkt, wenn er sich Gefühlen, Gedanken und Gesprächen öffnen möchte. Diese entfalten sich nämlich, ohne dass dabei auf die Zeit achtgegeben wird, das heißt im zeitfreien Raum, weshalb alles umso störender wirken muss, je stärker es an das Vorhandensein der Zeit erinnert.

Die Zeit erschafft Erinnerungen, bedingt aber auch das Vergessen. Als ich an die Einrichtung dieser Anthologie ging, musste ich beim erneuten Lesen der eigenen Texte feststellen, wie fremd ich mir selbst seit ihrer Entstehung geworden bin. Ich bin es nicht mehr, der zu mir durch die Texte redet, und ich selbst muss teilweise raten, was sie eigentlich aussagen wollen. Es ist die alte heraklitische Einsicht, dass alles in einem ewigen Fluss sei, die sich dahinter verbirgt: Ich schaue in den Spiegel und sehe, wie ich mit jeder Sekunde ein anderer werde. Wie fremd ist mir der Mensch, der mich aus den Fotoalben anschaut und welcher ich einst gewesen sein soll. Ich kenne ihn nicht, ich kann ihn nicht verstehen – ich kann mich selbst nicht verstehen. Am wenigsten kennt und versteht der Mensch vermutlich sich selbst. Wie der benjaminsche Engel von einem Sturm von der Menschheitsgeschichte fortgeweht wird (und deshalb vergeblich die Welt retten möchte), so wird auch der Künstler vom Wind der Zeit zusehends in immer weitere Fernen von seinem Werk hinfortgetragen. Es ist die Bestimmung des Autors, seinem Text fremd zu werden, was alles andere als schlecht ist, denn das Gegenteil würde bedeuten, dass er sich geistig nicht weiterentwickelt. Wenn ich heute die hier versammelten Texte noch einmal schreiben müsste, würde ich sie ganz anders schreiben als damals, was sie in ihrer jetzigen Form jedoch in keiner Weise herabsetzt. Wenn ich Sie herzlichst auf eine Zigarre einladen, so ist es also eine Einladung zu einem Gespräch mit einem anderen Ich als demjenigen, welches diese Zeilen an Sie richtet.

Dieser Sachverhalt dürfte bereits ein hinreichender Grund dafür sein, dem lebenden Autor weniger Aufmerksamkeit zu schenken und dafür den Text mehr für sich selbst sprechen zu lassen. Nietzsche bemerkt überaus scharfsinnig, wenn er dichtet:

Leg’ ich mich aus, so leg’ ich mich hinein:

ich kann nicht selbst mein Interprete sein,

womit er weniger auf das Vergessen und das Fremdwerden anspielt, als vielmehr auf den (unbewussten) Willen des Menschen, in seiner Erinnerung Vergangenes an die Bedürfnisse der Gegenwart anzupassen und es dadurch zu verfälschen, was nicht als Widerlegung des von mir soeben Hervorgebrachten zu werten ist, sondern als dessen Ergänzung und Erweiterung. Indem der Autor seinen Text im Nachhinein interpretiert, dringt er nicht zur Wahrheit vor, sondern legt über die bereits vorhandenen Interpretationsschichten eine weitere. Dies vermag ohne Zweifel ebenfalls durchaus ansprechend zu sein und eine der interessantesten Arten der Eigeninterpretation, die einem Schriftsteller zur Verfügung stehen, ist meines Erachtens die eigenhändige Übersetzung eines Textes in eine andere Sprache, da in einem solchen Falle die Eigenheiten der Zielsprache oft ganz andere Akzente setzen und für markante Nuancierungen sorgen, die neue (und machmal vollkommen überraschende) Perspektiven ins Spiel bringen. Eine solche Erfahrung durfte ich machen, als sich mir vor einiger Zeit unerwartet die Möglichkeit bot, mit Hilfe eines muttersprachlichen Englischlehrers die märchenhafte Erzählung Maria, Maria, Maria ins Englische zu übertragen. Da ich Ihnen den Genuss des Vergleichs nicht vorenthalten wollte, finden sich beide Fassungen unter den nachfolgenden Texten.

Unter ihnen befindet sich auch die Erzählung Wir Heimatlosen, die durch die schwarzen Balken in den ersten zwei Absätzen absichtlich entstellt worden ist. Die Erklärung zu diesem Sachverhalt gründet in der Frage: Wie viel darf der Dichter sagen oder: Wie viel vermag die Leserschaft zu verkraften, ohne dass der Künstler in Folge davon Schaden leidet? Mephisto ist diesbezüglich ganz direkt mit seiner auf die menschliche Gesellschaft ausdehnbaren Äußerung:

Das Beste, was du wissen kannst,

darfst du den Buben doch nicht sagen,

und Goethe, der Verfasser dieser Verse, soll zu Eckermann geäußert haben, die Deutschen würden ihm seinen Faust nicht verzeihen, weshalb er auch die Anordnung getroffen hat, die letzte Version dieses Werk erst nach seinem Tode der Öffentlichkeit zugänglich werden zu lassen. Wir kommen nicht umhin zu konstatieren, dass keine Gesellschaft frei von verdeckter Zensur ist. Nicht selten findet sie bereits im Kopf des Schriftstellers statt. Doch sobald der Autor etwas weglässt, was er eigentlich sagen wollte, ist das letztendlich Ausgesagte nicht mehr genau das, was in seiner Absicht gelegen hat. Seine Wahrheit wird verfälscht und der Dialog mit dem Leser gerät dadurch, dass er nicht länger ganz offen geführt wird, in eine schiefe Lage: Dem Leser fehlen entscheidende Informationen, um exakt die Antworten zu erhalten, die ihm der Autor in Wirklichkeit geben möchte. Aufgrund eines wie auch immer motivierten verborgenen oder offenen äußeren oder inneren Zwangs verzichten wir auf einen Teil der Wahrheit und beschneiden die Kunst in ihrer Freiheit. Dies lediglich in Worten auszudrücken schien mir nicht wirkkräftig genug zu sein. Daher die schwarzen Balken: Sie stechen förmlich ins Auge – die durch sie entstellte äußere Gestalt und gänzlich zerstörten syntaktischen und semantischen Strukturen des Textes lassen auf eine mehr als eindringliche Art und Weise die Vergewaltigung der Literatur und der Freiheit ersichtlich werden, die die Zensur bedeutet.

Zuletzt sei noch angemerkt, dass in diesem Band nicht alle meine literarischen Versuche der oben genannten Jahre versammelt sind. Selbstredend sind aufgrund seines Umfangs mein 2019 erschienener Roman Schwanengesang. Gottes grausamer Spaß und meine gleichfalls einzeln publizierten Szenen aus DDR-Gefängnissen (2022) nicht unter ihnen. Eigentlich war auch die Novelle Variationen, die 2017 den Auftakt zu meiner schriftstellerischen Laufbahn bildete, für diese Publikation nicht vorgesehen. Jedoch war der Verlag, bei dem sie ursprünglich im Programm gewesen ist, nach einiger Zeit nicht länger dazu bereit, sie in seinem Sortiment zu behalten. Ich lasse diesen Punkt unkommentiert und überlasse es Ihnen, sich selbst auf der Basis Ihrer Leseeindrücke ein Urteil darüber zu bilden.

Der Worte sind genug gewechselt,

laßt mich auch endlich Taten sehn,

bleibt mir an dieser Stelle mit dem Theaterdirektor aus Goethes Faust zu sagen und Ihnen, liebe Leser, schöne Stunden mit dem Buch in Ihren Händen zu wünschen.

Ihr Eugen Wenzel

AUF EINE ZIGARRE MIT EUGEN WENZEL

Name:

Wolfgang W.

Adresse:

AmWalde 41a

D-38685 Wolfshagen

Geburtsdatum:

anno Tobak

Im Notfall benachrichtigen Sie bitte:

Maria R. (Adresses.o.)

Variationen

novelle

Die kleinste Abweichung verändert den Lauf der gesamten Welt, variiert nach Belieben ihre vielfältigen Themen, gibt Lebensläufen ganz andere Wendungen. Wie lächerlich ist der Mensch, der da noch glaubt, der Herr seines Schicksals zu sein.

In memoriam Karl Weber, meinen geliebten und verehrten Großvater und Freund

I

Mein Tod ereilte mich im traditionsreichen Karlsbad, wohin ich unmittelbar vor diesem einschneidenden Ereignis gereist war, um in Ruhe wieder etwas Nietzsche und Camus zu lesen, dem ganzen Wahnsinn der Welt ein Stück weit zu entfliehen und mich von dem einen oder anderen körperlichen und geistigen Rückschlag der letzten Jahre zu erholen. Untergekommen war ich aufgrund einer Reihe von unglaublichen Zufällen in dem berühmten Grandhotel Pupp, wo vor mir schon solche Notabilitäten wie Goethe und Schiller, Wagner und Chopin, Marx und Freud, Malkovich und De Niro, Peter der Große und Gagarin, Kafka und Gogol, Bach und Brahms, Travolta und Freeman u.v.a. gastiert und Daniel Craig und Gérard Depardieu sogar gedreht hatten. Einem jeden von ihnen ist jeweils eine von den kleinen Metallplaketten gewidmet, die zwischen den Pflastersteinen der kreisförmigen Auffahrt des Hotels in den Boden eigelassen sind.

Manches Plättchen trägt noch keinen Namen und ist gänzlich leer, was mich eines Abends im Anschluss an einen ausgedehnten und gedankenreichen Spaziergang dazu veranlasste, mit verneigtem Haupt mehrmals im Kreise zu gehen und wehmütig der Frage nachzuhängen, ob eines Tages vielleicht auch mein Name eine dieser Plaketten zieren würde, über die tagtäglich unzählige Mercedesse, Bugattis und andere Luxuskarossen rollen, mit Menschen darin, von denen viele die Namen derer, die sie überrollen, höchstens als nettes Schmuckwerk zu schätzen wissen. Muss es einen da noch wundern, dass sie ihrerseits niemandem im Gedächtnis bleiben? Verfliegt die Erinnerung an solche Zeitgenossen nicht ebenso schnell wie der Geruch ihrer teuren Parfüms, und wird sich nicht die Welt zu allen Zeiten an einen Bizet, Picasso oder Schostakowitsch erinnern, jedoch kaum an einen selbstgefälligen Millionär? Wie hat es doch Heine einmal zu seinem steinreichen Oheim gesagt: Onkel, das Beste an dir ist mein Name.

Viele wohlhabende Menschen vergessen zu schnell, dass selbst eine Putzfrau sich alle zehn Jahre ohne große finanzielle Schwierigkeiten einen anständigen neuen Mercedes muss leisten können. Doch sie kann es nicht, sie kann es sich nicht einmal leisten, regelmäßig in den billigsten Billigurlaub zu fahren und ihren Kindern halbwegs normale Zukunftsperspektiven zu bieten. Der Grund bleibt immer derselbe: Weil ansonsten diejenigen, die sie tagein tagaus bedient, es sich nicht mehr in einem solchen Ausmaße leisten könnten, bedient zu werden, wie es heutzutage geschieht. Und dabei trägt so mancher von ihnen sogar ein Kreuz, natürlich aus Gold, aber kaum einer von ihnen hat jemals ernsthaft über die Worte Christi nachgedacht, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe als ein Reicher ins Paradies gelange, denn nichts in dieser Welt lässt sich so leicht rechtfertigen wie der Egoismus. Daher redete ich nicht mit ihnen, sondern beobachtete sie nur, ging viel durch die Stadt und die freie Natur spazieren, las meine Bücher und ließ meine Gedanken schweifen.

Aus demselben Grunde will ich auch nicht über sie schreiben, über diese Möchtegern-Aristokraten, die entweder auf ihr Geld oder auf ihre Abstammung oder auf beides stolz sind, wenn sie beides haben. Wann werden sie endlich begreifen, dass echte Aristokratie nichts mit Geld und noch weniger mit Blut zu tun hat, sondern allein mit dem Großmut des Herzens, der Bescheidenheit des Charakters und dem Weitblick des Verstandes?

Einen einzigen Hotelgast hatte ich »getroffen«, der tatsächlich interessant war, und von diesem will ich jetzt erzählen.

II

Zum ersten Mal begegneten wir uns, als ich eines Abends im Foyer saß und wie immer las. Vertieft in meine Lektüre, merkte ich nicht, wie er hereinkam, in einigem Abstand in einem geräumigen Sessel Platz nahm und zu rauchen anfing. Es beschäftigte mich der faszinierende Gedanke Nietzsches, dass allein das Leiden und der Zwang den Menschen über sich hinauswachsen lassen und alles Bemerkenswerte, die tiefe Erkenntnis und das wirklich Große in dieser Welt, sich einzig ihnen zu verdanken haben. Haben nicht beispielsweise die Dichter, so Nietzsche, es im Sprachlichen nur deswegen zur Stärke und Freiheit gebracht, weil sie sich immer wieder dem metrischen Zwang und der Tyrannei von Reim und Rhythmus unterworfen haben? Oder gründet nicht z.B. die übermenschliche Größe Christi, so war mein eigener weiterführender Einfall, einzig und allein in seiner Passion? Auf jeden Fall ist es deswegen aus der Perspektive Nietzsches völliger Schwachsinn, das Leiden abschaffen zu wollen. Es zu beseitigen würde bedeuten, sich der Möglichkeit auf echte Entwicklung zu berauben.

Als mich dieser Gedankenansatz irgendwann endlich losgelassen und ich mit einem etwas verlorenen Blick aufgeschaut hatte, bemerkte ich sogleich den rauchenden Mann in dem gegenüber stehenden Sessel. Mit etwas Phantasie hätte man sofort sagen können, dass er mir recht ähnlich sah, bloß um einige Jahre älter, müder und verbrauchter. Der Verfall war jedoch noch nicht so weit vorangeschritten, dass man seine frühere Fitness gar nicht mehr hätte erahnen können. Er musste in seiner Blütezeit eine stattliche Gestalt gewesen sein und viel Ausstrahlung und Charme besessen haben. Jetzt hatte er stattdessen schütter werdendes Haar, allmählich einfallende Schultern und einen deutlich sichtbaren Bauchansatz, der ihm und interessanterweise auch mir am meisten an seinem Erscheinungsbild zu missfallen schien.

Während ich ihn so betrachtete, begegneten sich unsere Blicke. Seine Augen wirkten auf mich im höchsten Maße beunruhigend, denn sie waren gebrochen. Ich schaute in sie hinein, als blickte ich in das Nichts, und wäre wohl noch länger darin versunken, wenn er nicht kurz genickt und ich automatisch zurückgenickt hätte. Just in diesem Moment kamen seine Frau und seine drei Kinder aus dem Speisesaal und machten sich mit Gesten und Worten bemerkbar, woraufhin sich der Mann müde erhob, im Aufstehen seine Zigarette im Aschenbecher ausdrückte, mir erneut zunickte und langsam seiner Familie zum Aufzug folgte.

In den darauffolgenden Tagen begegneten sich unsere Blicke immer wieder und jedes Mal blickte ich in eine endlose Leere, die mich anzog und zugleich auch abstieß. Wir traten nie in Kontakt zueinander und es blieb stets beim höflichen Hin-und-her-Nicken, was alles zusammen mein Interesse an diesem Menschen nur steigerte. Mich faszinierte das Nichts in seinen Augen und obwohl ich nichts von ihm wusste, fühlte ich mich ihm irgendwie geistig verwandt, über Raum und Zeit hinweg mit ihm verbunden und gleichzeitig durch eine endlose Kluft von ihm getrennt. Da ich von Natur aus sehr kontaktscheu bin und weil er es wahrscheinlich ebenfalls war, änderte auch folgendes Ereignis vom Morgen des Gründonnerstags nichts an der Situation.

Ich saß gerade am Frühstückstisch und war beim Nachdenken über das Sein und das Nichts auf einige Gedanken gekommen, die ich für wert hielt, festgehalten zu werden. Ich holte mein Notizheftchen hervor, das ich stets bei mir führe, und fing damit an, mir Notizen zu machen. Das Schreiben vereinnahmte mich dermaßen, dass ich die Veränderungen um mich herum nicht wirklich wahrnahm. Meine Umwelt fing erst wieder an zu existieren, als ein paar Kinder, die sich, während ich geschrieben hatte, zwei Tische weiter und von mir gänzlich unbemerkt hingesetzt hatten, unerträglich laut wurden und mich dadurch gewaltsam von meinen Gedanken fortrissen. Wie kann ein Mann Großes leisten, wenn er Kinder zu Gegnern hat, musste ich mich plötzlich selbst fragen.

Die Ablenkung brachte mich dazu zu erkennen, dass die zwei Jungen und das Mädchen zu dem Mann gehörten, der mich auf meine Gedanken überhaupt erst gebracht hatte und der, inmitten von seinem Nachwuchs sitzend, von ihm ähnlich gestresst zu sein schien wie ich, obwohl er sie und seine Frau offensichtlich liebte. Letztere versuchte sie nicht zu beruhigen, denn ihre gesamte Aufmerksamkeit galt vollkommen unerwartet meiner Person.

In dem Augenblick, als sie erkannte, dass ich nicht mehr in meine Arbeit vertieft war, stand sie über alle Maßen erfreut und ruckartig auf, kam direkt auf mich zu und versuchte mich in gebrochenem Englisch zu fragen, ob ich zufällig an einem Buch über das Hotel arbeiten würde. Da ich inzwischen wusste, woher sie kamen, antwortete ich in ihrer Sprache, dass dem nicht so sei und ich mir lediglich ein paar Gedanken notierte. Offenbar enttäuscht über meine Antwort, gleichzeitig aber auch froh darüber, ihre eigene Sprache zu hören und sich nicht mehr mit einer fremden abmühen zu müssen, bedankte sie sich bei mir, wünschte mir einen angenehmen Tag, wandte sich um und ging, um sogleich wiederzukommen und mich zu fragen, ob ich ein Foto von ihr und ihrer Familie machen könnte.

Ich, der ich das Fotografieren wie die Pest hasse, konnte nicht nein sagen und nahm mich der Sache sogar mit Freuden an, da ich darin eine gute Möglichkeit erkannte, endlich mit dem Vater ein Gespräch anfangen zu können. Doch nichts dergleichen passierte. Als die Fotos bereits nach dem dritten Anlauf im Kasten waren und sie die Frau halbwegs zufriedengestellt hatten, kam von dem Mann einzig ein formales und höfliches Danke. Instinktiv ahnend, dass sich jetzt kein Gespräch entfalten würde, verabschiedete ich mich und brach zu meinem täglichen Spaziergang auf, innerlich mit zweierlei Dingen beschäftigt: Zum einen mit dem Eindruck, dass der Vater auf den Fotos zu weit entfernt von seiner Familie zu stehen schien, und zum anderen mit dem auffälligen Verhalten der Mutter.