Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: edition ost

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

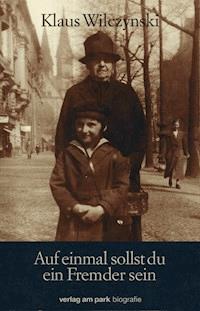

Eine pralle Familiengeschichte aus dem Berlin der 20er und 30er Jahre. Klaus Wilczynski, Sohn eines jüdischen Zahnarztes, beschreibt Kindheit und Schulzeit in der Metropole - mit einem Urpreußen als Großvater, mit Schülerstreichen und Familienknatsch, mit Berichten von Naziaufmärschen und über stramme Nazilehrer, von ersten Übergriffen und Parolen "Kauft nicht bei Juden!"... Das Buch endet 1937, als die Mutter ihren 17jährigen Sohn in Bremen auf ein Schiff bingt, das nach Großbritannien fährt. Wilczynski wird dort interniert und 1940 nach Australien deportiert, wo er sich den dortigen Streitkräften anschließt, um gegen die japanischen Faschisten zu kämpfen. 1947 erst kehrt er nach Deutschland zurück und wird Journalist. Die Erinnerungen an die ersten 17 Lebensjahre lesen sich spannend und vergnüglich, ohne den politischen Hintergrund auszublenden, und verraten den schreibenden Vollprofi.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 361

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

ISBN eBook 978-3-89793-311-8

© 2013 verlag am park

Alle Nachdrucke sowie Verwertung in Film, Funk und Fernsehen und auf jeder Art von Bild-, Wort- und Tonträgern sind honorar- und genehmigungspflichtig.

Alle Rechte vorbehalten.

Die Bücher des Verlags am Park werden

von der Eulenspiegel Verlagsgruppe vertrieben

www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de

Klaus Wilczynski

Auf einmal sollst du ein Fremder sein

Eine Berliner Familiengeschichte

verlag am park

Ratternd und ruckelnd fädelte sich der britische Militärzug aus Hannover in das notdürftig wiederhergestellte Gleisnetz von Berlin ein. Der ganz hinten am Ende des Zuges hin- und hertänzelnde D-Zugwagen war einigen wenigen, geradezu privilegierten deutschen Reisenden vorbehalten. Welch ein Luxus in jenen heißen Sommertagen des zweiten Nachkriegsjahres 1947, in einem Zug von einer Zone in die andere reisen zu dürfen, in dem man bequem sitzen konnte, statt draußen an den Türen zu hängen, auf einem Puffer zu reiten oder sich stehend in einer Masse übellauniger Menschen zusammenpressen zu lassen. Und welch ein unschätzbares Privileg, die Grenze zwischen der britischen und der sowjetischen Besatzungszone in Marienborn als Deutscher ohne peinliche Kontrollen durch Rotarmisten passieren zu können.

In jenem Zug saß, mit sieben anderen Deutschen ähnlichen Schicksals, ein gewisser Klaus Wilczynski, 26 Jahre jung, schlank, energiegeladen, entschlossen, an dem großen Experiment mitzutun, daß seine vor zehn Jahren von ihm verlassene Heimat in ein humaneres, gerechteres und demokratisches Land verwandeln sollte. Nach zehn Jahren Emigration in England und Australien, nach Dienst in einer alliierten Armee wieder daheim! Berlin, die alten Winkel und Straßen, die Sportplätze, Seen und Wälder einer trotz allem auch glücklichen Kindheit – und die Mutter natürlich, die Nazis und Bomben überlebt hatte, in tiefer Illegalität, am nördlichen Stadtrand – bald, sehr bald schon, sollte es ein Wiedersehen geben.

Wenige Minuten vor Mitternacht war der Zug aus der Ruine des Hannoveraner Hauptbahnhofs abgefahren. Schwärzer hätte die Nacht nicht sein können. Kaum ein Licht in den vom Krieg gezeichneten Orten und Landstrichen, schemenhaft huschten Wälder und gespenstisch tote Gehöfte vorbei. Ich war trotz aller Aufregung bald eingedöst, hatte sogar das Abenteuer Zonengrenze verschlafen und wußte nun nicht einmal, ob der kontrollfreie Militärzug überhaupt angehalten hatte. Jetzt schien schon die Sonne, lange hatte die Bahn für die kurze, noch immer eingleisige Strecke zwischen Hannover und der gewesenen Reichshauptstadt gebraucht. Der Grunewald mit seinen Rasierpinsel-Kiefern sah noch dürrer aus als damals. Auf dem sich neben den Gleisen hinziehenden Betonband der Avus fuhren nur ein paar Militärfahrzeuge, ansonsten herrschte gähnende Leere. Der Funkturm stand noch. Zum letzten Mal hatte ich mit meiner ostpreußischen Cousine Cläre dort oben gestanden, das mag wohl im Frühjahr 1937 gewesen sein. Einige hundert Meter weiter stadteinwärts, wo sich die Gleise zu verzweigen begannen und der Zug wie eine Zicke über klapprige Weichen und hoffnungslos ausgefahrene Schienen sprang, bekam ich, der Heimkehrer, eine erste Ahnung davon, was ich von der in meinen Erinnerungen zwar nie sehr schönen, aber heilen, vitalen und auf ihre Art reizvollen Heimatstadt noch vorfinden würde. Ich hatte Berichte über die Bombennächte gelesen, Bilder und Filme gesehen. Ich hatte Briefe von vor mir nach Deutschland zurückgekehrten Freunde gelesen, illusionslos sah ich dem Wiedersehen mit meinem Berlin entgegen. Was ich nun vorfand, übertraf die schlimmsten Erwartungen – und der Krieg in Europa war doch mittlerweile schon über zwei Jahre vorbei.

Diese Meter um Meter trostloser werdende Ansammlung hohler Häuser und noch bewohnter, frontwandamputierter Gebäude, die Geröllhaufen und der Dreck, durch die sich nahezu tote, graue Straßen zogen, sollte Charlottenburg sein? Das propere, recht wohlhabende Charlottenburg, mit den gepflegten Bürgerhäusern aus der Jahrhundertwende, dem Grün, den Cafés, dem lebhaften Treiben! Mein Gott, dachte ich, je näher der Zug dem Bahnhof kam und je dichter das wurde, was man wohl einmal Bebauung genannt hatte, wie mag das erst im Zentrum und in den von Hinterhauswaben durchzogenen Arbeitervierteln aussehen?

Röchelnd kam der Zug auf dem Militärbahnsteig des Bahnhofs Charlottenburg zum Stehen, der wie ein schlecht zusammengeflickter Lumpenteppich aussah. Ringsum schaute es nicht besser aus. Drüben, auf der Kudammseite, wo mein Großvater Adolf Leichtentritt mit seiner Tochter Anna, der Schwester meiner Mutter gewohnt hatte, standen Ruinen. Einzelne intakte Häuser wirkten geradezu grotesk. Auf der anderen Bahnhofsseite der Stuttgarter Platz. Ein Karree toter Fassaden mit halbzerfallenen Hausskeletten. Am Bahnhofsausgang warteten zwei, drei heruntergekommene »Tempo«-Dreiradwagen auf eine Fuhre. Taxiersatz. Eines der Gefährte mußte ich mir nehmen, um zum vereinbarten Treffpunkt zu gelangen. So hatte ich es mit meiner Mutter brieflich vereinbart, falls sie mich nicht von der Bahn abholen könnte. In jenen Tagen ging mit vereinbarten Treffzeiten meist etwas schief. Machmal sogar sehr schief. Ich war auf der Fahrt vom holländischen Kanalhafen Hoek van Holland nach Berlin zwei Tage in Hannover hängengeblieben.

Also Abschied von den Reisegefährten und ab zum Treff in Schöneberg. Außerhalb des von rotbemützter britischer Militärpolizei abgesperrten alliierten Teil des Bahnhofs wimmelte es von lichtscheuen Gestalten und Schiebern. Das Gepäck bloß nicht aus der Hand geben, keine Tasche, keinen Koffer auch nur eine Sekunde aus den Augen lassen, sonst war alles futsch. Die Herrschaften, die sich aufdringlich anboten, mir beim Tragen zu helfen, ließ ich kalt abblitzen. Ich schleppte, beladen wie ein Kamel, meine Habseligkeiten zu den klapprigen »Tempo«-Wagen. Ein wenig mulmig war mir schon. Würde der Fahrer mich ans vereinbarte Ziel bringen oder den verlockend reich beladenen Fahrgast unterwegs ausrauben?

Mit dem Zaubermittel Zigaretten ließ sich alles bewerkstelligen – und Zigaretten, gute englische »Players«, hatte ich stangenweise mitgebracht. In England kaum der Rede wert, waren sie in Deutschland pures Gold. Für das Angebot von drei Päckchen erklärte sich der Mann an der Spitze der mageren Warteschlange sofort – ein bißchen zu sofort – bereit, die Fahrt auszuführen. Drei Päckchen! Das war hoffnungslos überbezahlt, aber wie sollte das ein Grünhorn auf dem Naturalienmarkt des Nachkriegsberlin wie ich das schon wissen? Gepäck auf die Ladefläche gehievt, vorn in das enge Kabuff neben dem Fahrer eingestiegen – nach mehrfachen, herzzerreißende Klagelaute produzierenden Startversuchen sprang der Winzling von einem Motor an und tuckerte wacker in Richtung Schöneberg, wo ich im Jahre des Herren 1920, im Dezember, in einer Klinik in der Nollendorfstraße das Licht der Welt erblickt hatte.

Der Mann hinter dem abgegriffenen Lenkrad zählte nicht zu den Gesprächigen. Dies, und die bedrückende Kulisse leerer Fensterhöhlen sowie rußgeschwärzter, zernarbter Hauswände ließen in mir, so absurd es mir selbst vorkam, eher Gedanken an einen Leichenzug aufkommen als an eine freudige Fahrt zu einem langersehnten Wiedersehen. Die mit deutscher Pingeligkeit sauber gestapelten Abrißziegel, eigenartige Denkmale auf abgeräumten Trümmerstätten, verstärkten noch die Unwirklichkeit eines toten und zerschlagenen, aber dennoch lebenden und schon wieder sichtlich zu Kräften gekommenen urbanen Organismus. Am Viktoria-Luise-Platz klaffte die Bauchdecke der U-Bahn weit offen und die sonst verborgenen Eingeweide des Schachts gaben sich pietätlos den Blicken des Vorbeifahrenden preis. Aber die Züge verkehrten wieder. Ich fühlte mich in meiner Stadt sehr fremd.

Um das hohe, vierstöckige Haus mit den Schnörkeln und nacktbusigen Karyatiden, auf deren Häuptern die pompöse Eingangspforte thronte, hatten Bomben und Granaten offenbar einen Bogen gemacht. Wie ein erheblicher Teil der Straße, unweit des Bayerischen Viertels, stand es fast noch so unversehrt protzig und geschmacklos da, wie es ein Bauherr, mit dicker goldener Uhrkette vorm Bauch, einst zu Kaisers Zeiten, für neureiche Kleinbürger hingestellt hatte. Hier also versahen Herr und Frau Taege, die der Mutter in der Illegalität immer wieder mit Lebensmittelkarten ausgeholfen und einen Teil unseres Hausrats für die Zeit nach der Barbarei sicher vor den staatlichen Dieben verwahrt hatten, ihre Portiersstelle. Der vereinbarte Treffpunkt war erreicht.

Eine steile, ungemein vornehm wirkende Marmortreppe führte zum Hochparterre. An ihrem Fuß befand sich die Tür zur Portierswohnung. Ich stellte mein Gepäck ab und zog den blankgeputzten Messingring der Klingel. In der Tür öffnete sich eine Klappe, dahinter zeigte sich ein gutmütiges, schnurrbärtiges Männergesicht, und noch ehe ich meinen Namen sagen konnte, sprang die Tür auf, der Mann trat heraus, packte mich bei der Hand, schüttelte sie, als habe er einen guten alten Freund wiedergetroffen und sagte freudig: »Sie sind doch bestimmt der verlorene Sohn. Da sind Sie ja endlich, Ihre Mutter wartet schon so ungeduldig auf Sie. Herzlich Willkommen zu Hause in Berlin. Kommen Sie rein, ich werde Ihre Mutter sofort anrufen.«

In der kleinen Wohnung empfing mich Frau Taege mit ebensolcher Herzlichkeit. Sie kramte aus einem Versteck im Küchenspind eine Büchse echten Bohnenkaffees hervor, eine Kostbarkeit damals, und so sehr ich mich auch sträubte, bestand sie darauf, eine Tasse davon für mich aufzubrühen. Während ich wartete und den Kaffee genoß, überlegte ich, was diese mir wildfremden Menschen bewog, mich wie einen Sohn zu begrüßen, was sie veranlaßt hatte, ihnen nur flüchtig bekannten Juden, und noch dazu »einer Politischen«, beim Überleben zu helfen, wofür sie, wäre es herausgekommen, unweigerlich den Weg vors sogenannte Volksgericht oder ins Konzentrationslager angetreten hätten.

Nach etwa einer Stunde klingelte es abermals bei den Taeges. Vor zehn Jahren und drei Monaten hatte ich meine Mutter zum letzten Mal gesehen, nun stand sie mit meinem Stiefvater leibhaftig vor mir. Den kannte ich noch nicht. Sie heiratete ihn, als ich schon in der Emigration war, hatte sich mit ihm durchgeschlagen, alle Verfolgungen und Bombenangriffe überstanden. Dem Tod, im schwarzen Gewand der SS, sprangen sie gemeinsam von der Schippe. Wenig verändert kam mir meine Mutter nach all den Jahren vor. Älter geworden – gewiß –, aber noch immer die kurzgeschnittenen, sicher jetzt nachgefärbten, braunen Haare mit dem leichten Stich ins rötliche, das Gesicht noch erstaunlich jung, es war ihr kaum anzusehen, wieviel Schweres sie durchgemacht hatte. Ihre Augen strahlten.

Ich schaute sie an, sie mich, keiner sagte etwas. Mit einem Mal brach es aus ihr heraus. »Klaus«, rief sie langgedehnt und fiel mir um den Hals. Sachte füllten sich ihre Augen mit Tränen. Unbeholfen erwiderte ich die Umarmung, zu viel Zeit war vergangen, seit ich sie verlassen mußte. Das Wiedersehen berührte mich schon tief, aber es widerstrebte mir, meine Bewegtheit zu zeigen und ich wußte auch nicht recht, was ich sagen sollte. In solchen Situationen hatte ich stets Schwierigkeiten, und so rettete ich mich aus der Peinlichkeit, indem ich meine Mutter mit einer Flut von Fragen überschüttete, ihr ohne Luft zu holen, von der Reise, den letzten Wochen in England und Episoden aus meiner Soldatenzeit in Australien erzählte. Sie hörte fast andächtig zu, betrachtete mich wieder und immer wieder mit stolzen Blicken, die zu sagen schienen, das ist er also, mein Sohn, welche Mutter könnte einen besseren haben. »Du lieber Himmel«, entrang es sich ihr schließlich, »du bist ja ein richtiger Mann geworden.«

Mir erschien dieser hilflose Ausbruch von Gefühlen der Freude, Erleichterung und innerer Aufgewühltheit ungemein albern. Es erschloß sich mir nicht, daß sie an den Tag anzuknüpfen versuchte, an dem sie mich in Bremerhaven zum letzten Mal gesehen hatte, daß sie Jahre der Furcht, des Bangens um mich, Jahre täglicher Angst um das eigene Leben und das ihres Partners, Jahre der ständigen Flucht, zu überbrücken versuchte. Ungerecht schnoddrig warf ich ihr an den Kopf, ich sei doch wohl kein Kind mehr. »Glaubst du, nach zehn Jahren sehe ich immer noch so aus, wie mit sechzehn? Du hast keinen Jungen mehr vor dir. Ich bin ein erwachsener Mensch, daran mußt du dich gewöhnen. Und eine Frau, die demnächst nachkommt, habe ich auch mitgebracht.«

Sie lächelte traurig. »Ja, das habe ich befürchtet.«

»Du wirst dich daran gewöhnen müssen«, entgegnete ich.

Der neuerworbene Stiefvater Ernst, ein gutaussehender, wohlgewachsener Mann, mit vollem, schlohweißem Haar, stand die ganze Zeit stumm dabei. Erst jetzt ging er auf mich zu, schüttelte mir die Hand, sagte so etwas wie »Willkommen mein Junge. Du weißt ja gar nicht, wie sich deine Mutter nach dir gesehnt hat.« Er war freundlich, durchaus sympathisch, dennoch hatten wir beide das Gefühl, daß wir uns wohl ziemlich fremd bleiben würden und das beste aus einer unabänderlichen Realität machen müßten. Irgendwo stimmte die Chemie zwischen uns nicht.

Erstaunlich schnell wurde aus dem Wiedersehen zwischen Mutter und Sohn, dem gegenseitigen Abtasten, geradezu banale Normalität. Wie bei einem Kaffeekränzchen saßen wir plaudernd mit den Taeges in deren enger Portierswohnung um den gedeckten Tisch, bis dann der Stiefvater meinte, es sei nun an der Zeit, in die Wohnung in der Kaiserallee zu fahren, in der ich vorläufig wohnen sollte. Die Bleibe war meiner Mutter und ihrem Mann mit allem Mobiliar darin erst kürzlich von den Amerikanern zuerkannt worden, sie hatte einem untergetauchten hohen SS-Bonzen gehört. Da meine Mutter ihren Umzug aus dem Randgebiet noch vorbereiten mußte, hatte ich das Quartier bis dahin für mich allein. Schon am nächsten Tag wollte ich mich von dort aufmachen, Berlin, die Stätten meiner Kindheit und Jugend, wiederzuentdecken.

Der Ofen hing unversehrt in der Luft

Es war spät geworden, als Mutter und Stiefvater sich von der Kaiserallee auf den beschwerlichen Weg zurück in den Vorort begaben, wo lange bevor im Zentrum Berlins die letzten Durchhaltefanatiker mit erhobenen Händen aus ihren Rattenlöchern krochen, Soldaten der sehnlich erwarteten Roten Armee sie Ende April 1945 von der Illegalität und ständiger Todesangst befreiten. Ich hatte an diesem, meinem ersten Abend in Berlin, eine Geschichte gehört, die nur von Tod, Sterben, Furcht, Niedertracht, Mißtrauen, aber auch von Mut, Kameradschaft, Hoffnung und unbändigem Lebenswillen handelte. Das Gehörte reichte aus für zwei, ja drei Leben. Es war eine so unglaubliche, schreckliche Lebensgeschichte von Menschen, die ja nichts weiter als leben wollten und sich das Recht dazu erkämpften, während ringsum fast alle, die ihnen lieb und nah waren, sterben mußten, daß sie mich nachts nicht losließ. Noch müde von der langen Reise, gerädert von den schweren Gedanken, die mir den Schlaf raubten, begab ich mich am nächsten Morgen zur S-Bahnstation.

Ich fuhr auf dem Ring Richtung Westkreuz, wo ich in die Stadtbahn nach Zoo umstieg. Der Bahnhof Wilmersdorf war noch (oder wieder) erstaunlich intakt. Was man von dem Zug nicht sagen konnte. Ramponiert sahen die Wagen aus, die Farben verblichen. Platten aus undefinierbarem Material füllten die Fensterlöcher aus. Nur in der Mitte eingefügte, kleine viereckige Stücke Glas gaben den Blick nach draußen frei. Das Abteil war knüppeldick voll, und es stank erbärmlich nach ungewaschenen, ungesunden Leibern. Viele Männer trugen noch immer die häßlichen Wehrmachtsmützen, deren Form so ekelhaft an die Kopfbedeckungen der braunen SA und an Ein-Lied-drei-vier, auf der Heide blüht … erinnerten. Die Kleidung der Leute war abgetragen, ärmlich, jeder Zweite hatte einen Rucksack auf dem Rücken. Mit einem Mal roch es, als hätte jemand Lumpen angezündet. Es war ein unbeschreiblicher, scheußlicher Geruch, der Nase, Augen und Schleimhäute reizte. Er kam aus einer Ecke. Von dort zogen dicke, blauschwarze Wolken in den Wagen. »Brennt da hinten was?«, ich tippte dem Mann neben mir, der mir mit seinem Rucksack voller Kartoffeln unentwegt gegen die Rippen stieß, auf die Schulter.

Der Kartoffelschlepper drehte sich um und schaute mich mitleidig an. »Na Mensch, Sie sind wohl nich’ von hier, wa?«

»Wieso, habe ich was Falsches gesagt?«

»Wollen Sie mich uff’n Arm nehmen, oder was? Da hat sich eener seinen Siedlerstolz anjesteckt, det is nüscht weiter.« Und auf meinen fragenden Blick fügte der Mann gereizt hinzu: »Na Siedlerstolz, als ob Se nicht wüßten, was det is! Der roocht’n Pfeifchen mit sein’ selbstjezogenen Tabak.«

Womit ich frischgebackener Heimkehrer Bekanntschaft mit einem unverzichtbaren, heißbegehrten Requisit der ersten Nachkriegsjahre gemacht hatte.

Vom Bahnhof Zoo war es nicht weit bis zu meiner letzten Berliner Wohnung. Traurig sah die Hardenbergstraße aus. In der pseudoromanischen Ruine des »UfA-Palasts« hatten sich Goldschieber und ähnliches Gelumpe eingenistet. Ausgebrannt das »Capitol« gegenüber der Gedächtniskirche, die Kirche selbst hohles, geschwärztes Gemäuer und ein halb weggebrochener Turm, die Ecke vom »Romanischen Café« ließ nur noch erahnen, daß sie einmal zu den berühmtesten von Berlin gezählt hatte. Deprimiert bog ich in die Rankestraße ein. Das Eck vom Stoffhaus »Michels« hatten Flammen verwüstet, die Häuser bestanden nur noch aus Wänden, die sich gegenseitig zu stützen schienen. Der Milchladen, das Lokal »Schwennicke«, der Spielzeugladen, der Gemüsehändler, die Eisenwarenhandlung, das kleine Kurzwarengeschäft – alles weg, vom Kriege verweht. Ja, und das war sie, die Nummer 6. Nein, sie war es nicht, das war sie einmal gewesen – vor zehn Jahren und einem Krieg. Von der mit Stuck verzierten Vorderwand existierte nicht einmal mehr ein Haufen aufgestapelter alter Ziegel, wie sie sonst überall herumstanden. Nackt und häßlich lag die Rückwand weit offen. Durch pures Beharrungsvermögen hingen einige Fußböden zwischen den wackligen, bröckelnden Seitenwänden. Wenige angenagte Zwischenwände mit halb abgefetzten Tapeten ließen erahnen, daß es in diesen Gemäuerresten einmal Zimmer und Leben gegeben haben mußte. Und dort ganz oben, im gewesenen vierten Stock rechts, hing unter freiem Himmel an einem Stück übriggebliebener Wand unversehrt der Anthrazitofen aus unserem Wohnzimmer, unser schöner gußeiserner Ofen, dessen Glut uns an kalten Winterabenden so vertraulich rot und warm durch das Fensterchen in der Tür angelacht hatte.

Ich machte kehrt und schlug, in Gedanken versunken, mechanisch den Weg zur U-Bahn ein, den ich als Junge so oft gegangen war. Hier kannte ich jeden Stein, nur hatte die Furie des Krieges wenige davon wiedererkennbar zurückgelassen. Der Zug – wenigstens schon teilweise wieder richtig verglast – brachte mich eine Station weiter zum Bahnhof Knie. Nördlich davon, jenseits der Gotzkowskybrücke, schon auf der Moabiter Seite der Spree, befand sich die allererste Wohnung, in die meine überglückliche Mutter Lucy in einem hochbeinigen Ungetüm von Kinderwagen ihren einige Tage zuvor geborenen, mageren Säugling Klaus aus der Schöneberger Klinik karrte. Ob das Haus noch stand?

Schön war die Gegend nie gewesen. Unfreundliche, graue Mietskasernen, Industrie, kaum Grün. Wie heruntergekommen und pockennarbig sie jetzt aussah, registrierte ich kaum noch. Ich hatte mich schon an die Hinterlassenschaft der Bomben und Straßenkämpfe gewöhnt. Wie schnell das doch ging. So legte ich die fünfzehn Minuten Weg ohne nennenswerte Empfindungen oder Gedanken zurück. Das Haus fand ich zum eigenen Erstaunen auf Anhieb, des beschädigten Emailleschilds mit der Hausnummer 26 hätte es nicht bedurft. Und es stand noch, fast unversehrt und schmutziggrau. Rechts der Eingangstür der ehemalige Spielzeugladen des freundlichen Herrn Voss, links der Fischladen, in dem jetzt längst kein Fisch mehr verkauft wurde, und direkt darüber im ersten Stock die elterliche Wohnung. Sogar der Balkon schien unbeschädigt.

Da stand ich nun, der Rückkehrer, in mich versunken, vor diesem unscheinbaren, ganz gewöhnlichen Berliner Mietshaus und schaute, und mit einem Mal wurden in mir Erinnerungen wach an eine ferne, unwiderruflich untergegangene Zeit. Erst vage, dann immer deutlicher tauchten Bilder der Kindheit aus dem Dunkel der Jahre und des Vergessens auf.

Es war einmal …

Vaters Söhnchen, Vaters Sorgen

Da war dieser unfreundliche, muffige Korridor in der Moabiter Wohnung. Unendlich lang und finster kam er mir, einem zweieinhalbjährigen Knirps, vor. An zwei Haken hing Vaters Fahrrad an der Wand, mit dem er täglich in seine Zahnarztpraxis im feinen Westen fuhr. Ein uraltes, hohes Gestell auf Rädern mit einer gewaltigen Karbidlampe, die seltsam roch, wenn der Vater sie nach langem Bemühen zum Brennen brachte. Dr. Ernst Wilczynski mußte sparen. Aus dem Krieg zurückgekehrt, baute er sich eine eigene Praxis auf. Gerade noch vor der Jahreswende 1920/21 wurde der Sohn Klaus geboren, der eigentlich – wie die Heirat mit Lucy, geborene Leichtentritt – schon früher geplant gewesen war. Aber da brach der Krieg aus und Vater mußte ins Feld. Dann kam die Stadt, in der beide lebten, durch den Versailler Vertrag an Polen, sie gingen nach Berlin und rappelten sich dort allmählich hoch. Es lief ganz gut an, doch kaum, daß sie aus dem Ärgsten heraus waren, begann die Inflation. Geld, wenn man die Menge nahm, verdiente der Zahnarzt Ernst Wilczynski genug. Nur waren die Bündel von Scheinen, die er heimbrachte, nichts wert. Am Donnerstag dem 3. Mai 1923 zahlten die Banken für einen Dollar schon 31.700 Mark, eine Woche zuvor waren es noch 21.100 gewesen. Aber in Dollars bezahlten die Patienten und die Kassen nicht, nur mit Reichsmark, und für die gab es am nächsten Morgen kaum noch etwas zu kaufen. 950 Mark mußte Mutter am Montag den 21. Mai für ein Brot hinblättern, 92 Mark für eine Schrippe. Eine Woche darauf reichte auch das nicht mehr, das Brot kostete 4.500 Reichsmark.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!