Auf immer gezeichnet E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Osburg Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Der Krieg hat kein weibliches Gesicht«. So hat die weißrussische Nobelpreisträgerin für Literatur, Swetlana Alexijewitsch, ihr Buch über Frauen betitelt, die im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee kämpften. Tatsächlich ist das, was wir als »Krieg« bezeichnen, das Töten und Getötetwerden, seit alters hauptsächlich Männersache gewesen. Zynisch könnte man sagen: Mit dem Tod auf dem Schlachtfeld war der Krieg für die Männer beendet. Für die überlebenden Frauen jedoch begann eine jahrzehntelange Belastung durch die Folgen. Wie unterschiedlich sie sein können, und wie verschieden in ihren Auswirkungen, das zeigt dieser Band mit Beiträgen zu 12 Großkonflikten des zwanzigsten Jahrhunderts. Am Anfang steht der Spanische Bürgerkrieg. Ein weiterer Schwerpunkt ist Deutschland. Barbara Halstenberg hat die Erinnerungen deutscher Frauen an den Zweiten Weltkrieg aufgezeichnet: Bombenkrieg, Hunger, Vertreibung und Vergewaltigungen. Aber auch die Zähigkeit, der Erfindungsgeist und der Lebenswille, mit deren Hilfe die Frauen sich und ihre Kinder durch alle Schwierigkeiten brachten. Aus der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg folgt die bisher noch unveröffentlichte autobiografische Erzählung des Schriftstellers Arno Surminski, der erzählt, wie ein Kind die Vertreibung der letzten Deutschen aus Ostpreußen erlebte. Hiroshima, Korea, die Tschechoslowakei, Äthiopien, Kambodscha, Ruanda und Afghanistan sind weitere Schauplätze dieser Schicksalsreise, die in bewegenden Beiträgen internationaler Journalisten, Schriftsteller und Wissenschaftler ihren Niederschlag gefunden hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 388

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

AUF IMMER GEZEICHNET

Frauen in Kriegen und Katastrophen

Herausgegeben von Ernst von Waldenfels

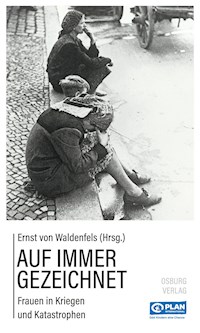

Frontispiz:

Afghanisches Mädchen spielt in Kabulauf verrostenden Überbleibseln des Krieges.

Erste Auflage 2022

© Osburg Verlag Hamburg 2022

www.osburgverlag.de

Alle Rechte vorbehalten,

insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Lektorat: Bernd Henninger, Heidelberg

Korrektorat: Mandy Kirchner, Weida

Umschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, Hamburg

Satz: Hans-Jürgen Paasch, Oeste

ISBN 978-3-95510-279-1

eISBN 978-3-95510-289-0

Ich widme dieses Buch allen Mädchen und Frauen auf dieser Welt, die durch Kriege, Katastrophen, Klimawandel und Pandemien immer besonders schwer betroffen sind.

Ich denke dabei an meine Großmutter, meine Mutter und meine Schwiegermutter sowie meine Schwester.

Ich entschuldige mich im Namen von vielen aufrechten Männern für das, was Frauen angetan wurde und wird.

Wir müssen weiterkämpfen gegen die vielen Formen der psychischen und physischen Erniedrigung, Gewalt, Mobbing und Missbrauch.

Werner Bauch

Inhalt

Zum Geleit

Werner Bauch

Vorwort

Ernst von Waldenfels

I. Der Spanische Bürgerkrieg und der Zweite Weltkrieg

Der Spanische Bürgerkrieg (1936–39)

»Ich möchte bei meinem Vater liegen«

Ascensión Mendieta

»Ich bin Teil des historischen Gedächtnisses«

Francisca Adame

»Kein Brot, kein Licht«

Wie Frauen unter dem Franco-Regime in Würde zu überleben suchten

Lucía Prieto Borrego

Deutschland

»Deutsche Frauen im Zweiten Weltkrieg aus der Sicht ihrer Kinder«

Barbara Halstenberg

»Dezember Fünfundvierzig«

Arno Surminski

Japan

»Hiroshima, vierzig Jahre später«

John Hersey

II. Der Kalte Krieg

Korea

»Die noch nicht gestorbene Ehefrau«

Im-ha Lee

Prager Frühling 1968

»Kein Weg zurück«

Libuse Badewitz

Vietnamkrieg (1955–1973)

»Ferne Sterne«

Lê Minh Khuê

Der äthiopische Bürgerkrieg 1974 bis 1991

»Trauern ist konterrevolutionär«

Mary Anne Weaver

Die Schreckensherrschaft der Roten Khmer – Kambodscha 1975–1978

»Minnie Maus und Gewehrfeuer«

Loung Ung

III. Neuere Konflikte

Völkermord in Ruanda (1994)

»Eine vierfache Unmenschlichkeit«

Esther Mujawayo und Souâd Belhaddad

Kolumbien

»Angekommen bei der FARC – Ich werde Guerillera«

Cornelia von Schelling

Afghanistan

»Ein Mädchen? Wirf es weg!«

Asta Scheib mit Roya aus Afghanistan

Die Autorinnen und Autoren

Quellennachweis

Bildnachweis

Zum Geleit

Am Anfang dieses Buches stand ein Abschied. Mein Abschied, um genau zu sein. Denn nach 25 Jahren endet am 5. März 2022 meine Zeit als Vorstandsvorsitzender von Plan International Deutschland e. V.

Gegründet wurde dieses Kinderhilfswerk, damals noch unter anderem Namen, mitten im Spanischen Bürgerkrieg. Während der Belagerung von Santander im Jahr 1937 – vor 85 Jahren – begegnete John Langdon-Davies, Korrespondent der Londoner Tageszeitung »News Chronicle«, einem fünfjährigen Jungen mit einem Zettel um den Hals: »Dies ist José. Ich bin sein Vater. Wenn Santander fällt, wird man mich erschießen. Wer immer meinen Sohn findet, den bitte ich, um meinetwillen für ihn zu sorgen.« Langdon-Davies kümmerte sich um den Jungen und rief seine Landsleute auf, Patenschaften für Kinder zu übernehmen. Das war die Geburtsstunde von Plan International. In der Folgezeit kümmerte sich die Organisation um viele dieser Kriegswaisen.

Dieses Kinderhilfswerk liegt mir sehr am Herzen. Und in gewisser Weise verliefen unsere Leben, unser Werdegang, lange Zeit parallel. Denn schon bald nach dem Krieg begann auch seine Geschichte in Deutschland. Trotz der unvorstellbaren Verbrechen, die von Deutschland, von Deutschen verübt wurden, entschied sich die Organisation großherzig, auch hierzulande Waisenkindern zu helfen. Ich hätte eines dieser Kinder sein können. 1947, also 10 Jahre nach der Gründung des Kinderhilfswerks Plan, kam ich in Etzen bei Lüneburg zur Welt. Eigene Erinnerungen an die unermesslichen Martyrien des Zweiten Weltkriegs habe ich daher nicht. Alles was ich gehört habe, kenne ich also »nur« aus den Erzählungen naher Verwandter und Bekannter.

Mein Vater leitete bei Kriegsende einen Betrieb bei Dreetz in der Nähe von Berlin. Dort gab es leer stehende Werkswohnungen, und viele ausgebombte Hamburger Familienmitglieder fanden dort ein Dach über dem Kopf. Zeitweise sollen in Dreetz bis zu 28 Verwandte gelebt haben. Nun galt das Recht der Sieger. Polnische Soldaten stellten in einer Nacht drei Männer meiner Familie an die Wand und vergewaltigten drei Frauen, darunter meine Mutter. Meine Großmutter kam nur davon, weil sie sich noch schnell als Hexe verkleidet hatte. Zwei der Brüder meines Vaters starben. Mein Vater überlebte wie durch ein Wunder mit drei Kopfschüssen. Eine Kugel, die noch im Hinterkopf stecken geblieben war, entfernte der »Haarschneider« mit einfachen, leicht erhitzten Werkzeugen. Er überlebte, litt aber zeit seines Lebens unter Kopfschmerzen. Wie die Frauen und Mütter die Folgen dieses Krieges verarbeitet haben, wird mir immer ein Rätsel bleiben.

Etwas zivilisierter ging es später in Dreetz unter der russischen Besatzungsmacht zu. Sie befahl meinem Vater, das Werk, in dem er arbeitete, zu demontieren und zum Aufbau in Sibirien vorzubereiten. Ein befehlshabender russischer Oberst, mit dem sich mein Vater in dieser Zeit ein wenig angefreundet hatte, gab meinem Vater eines Tages den entscheidenden Tipp: »Demontage beendet, du morgen Montage Sibirien!!«

In Windeseile verbreitete sich in der Familie die Nachricht: Wir müssen so schnell wie möglich, nur nachts unterwegs und ohne großes Gepäck, in den Westen. Meine Mutter bestand darauf, wenigstens ihre Nähmaschine mitzunehmen. Sie schaffte es, sie unbeschädigt und unentdeckt in den Westen zu bringen. Meine Schwester und mein Bruder, aber auch Cousinen und Cousins, die diese Nachtwanderungen persönlich mitgemacht haben, berichteten mir später davon: Die Angst wanderte jede Sekunde mit. Wie ein roter Faden zog sich durch alle diese Erzählungen, dass es auch bei dieser gefährlichen Flucht in die Freiheit die Frauen waren, die die Ruhe bewahrten und Zuversicht ausstrahlten. Schon um der Kinder willen. Schließlich kam die Familie nach etwa 200 km Wegstrecke bei einem Bauern in Amelinghausen bei Lüneburg an, damals in der britischen Zone. Angst wich dem Gefühl der Sicherheit, dafür kamen Hunger und Existenznöte. Durch die berühmten Trümmerfrauen, die die Städte wiederaufbauten, und Männer, die ihre Kriegserlebnisse durch Arbeit verdrängten, gelang der Wiederaufbau im Westen Deutschlands ziemlich schnell. Wie schnell Herz, Seele und Verstand das Erlebte verarbeiteten, kann ich nicht sagen. Offen gesprochen wurde darüber in der Familie nie.

Aber wir alle waren für immer gezeichnet vom Krieg. In meiner Jugend konnte ich diese Wirklichkeit zunächst verdrängen. Doch dann musste ich erfahren, dass ich dem Krieg nicht entkommen konnte, vor allem nicht als Deutscher. Die Schuld, die wir auf uns geladen hatten, hat uns gebrandmarkt, auch die Generationen, denen die oft zitierte Gnade der späten Geburt zuteil wurde. Ich lernte meine erste große Liebe beim Zelten auf Ameland in den Niederlanden kennen. Ich war unsterblich verliebt und sollte meine Angebetete, nachdem wir uns drei Tage heimlich getroffen hatten, im Ferienhaus der Eltern abholen. Ich klingelte, und ihr Vater öffnete mir. Seine Erlebnisse mit Deutschen müssen so schrecklich gewesen sein, dass er mir die Tür vor der Nase zuschlug und mitsamt seiner Familie auf der Stelle die Insel verließ. Ich habe dieses Mädchen nie wiedergesehen. Mobiltelefone oder soziale Medien gab es damals ja noch nicht. Ähnliches ist mir in Frankreich und Spanien passiert.

Die großherzige Reaktion der Menschen, die Plan International in den Nachkriegsjahren leiteten, ist eben nicht selbstverständlich. Bis 1961 blieb Plan in vielen Regionen Deutschlands und Österreichs als Kinderhilfsorganisation aktiv. Tausende deutsche Flüchtlingskinder und ihre Mütter wurden mit Nahrung, Kleidung und Medikamenten versorgt.

Es war schon ein besonderer Zufall, dass mich ausgerechnet ein niederländischer Berufskollege – wir arbeiteten gemeinsam für ein amerikanisches PR-Unternehmen – 1988 in New York auf Plan International aufmerksam machte. Und unsere Lebensläufe wieder zusammenbrachte. Diese Organisation wolle nun auch in Deutschland Geld für die Chancen der Kinder weltweit sammeln. Mit meinem väterlichen Freund, dem inzwischen verstorbenen Rudolf Stilcken, entwarf ich an einem Abend im Anglo-German Club in Hamburg eine Skizze für den Aufbau von Plan International in Deutschland inklusive den Schirmherren der ersten Stunde, Walter Scheel und Helmut Schmidt.

Ein Werber und ein PR-Mann. Zwei Norddeutsche. Als Gründungsvorsitzender bestimmte Rudolf Stilcken bis 1997 die Entwicklung von Plan in Deutschland. Dann hatte ich die Ehre, diese Organisation bis zum 5. März 2022 mitzugestalten. Wir haben inzwischen weit über 2 Milliarden Euro für die Entwicklung von Kindern in unseren Partnerländern zur Verfügung gestellt, insbesondere für die Mädchen. Allen, die dabei mitgeholfen haben, möchte ich an dieser Stelle noch einmal sehr, sehr herzlich Danke sagen.

Wie eingangs gesagt, ist mein Abschied als Vorstandsvorsitzender, der keinen Abschied von Plan International bedeutet, ein Anlass zum Nachdenken gewesen. Ehrlich gesagt hat dieser Prozess schon früher begonnen. Und erst heute verstehe ich, glaube ich, warum ich so begeistert war von einem ganz bestimmten Augenblick: der Anerkennung des Weltmädchentages durch die Vereinten Nationen im Jahre 2011. Die Idee entstand hier in Hamburg und wurde begründet durch die großartige Schauspielerin Senta Berger und die damalige Geschäftsführerin Marianne Raven bei einer Reise in unser Partnerland Nepal.

Und als Senta Berger und der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz dann 2018 gemeinsam den Grundstein für das Haus der Patenschaften von Plan in Hamburg-Barmbek legten, wurde mir erst wieder bewusst, dass dieses Gebäude etwa 500 Meter Luftlinie von dem Haus entfernt liegt, in dem meine Großmutter mit Familie 1943 ausgebombt wurde. In der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1943 wurde bei der »Operation Gomorrha« von britischen und amerikanischen Bombern halb Hamburg zerstört. Das Haus meiner Großmutter in Barmbek versank in Schutt und Asche. Die Familie überlebt wie durch ein Wunder im Keller.

Wie Schuppen fiel es mir von den Augen. Aus den Erzählungen meiner Großmutter, meiner Mutter, meiner Schwester und meiner Cousinen über ihre Kriegs-und Nachkriegserfahrungen hat sich schon seit meiner Kindheit bei mir die Überzeugung verankert, dass starke und gleichberechtigte Frauen in verantwortungsvollen Positionen von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diesen Wahnsinn der Männer vielleicht verhindert hätten. Diese Überzeugung war sicher auch der rote Faden für mein späteres Handeln und die Entstehung dieses Buches. Die vorliegenden Texte zeigen aber auch, dass mit der Einbindung der Frauen nicht alle Probleme verschwinden werden. Frauen können, genau wie die Männer, Opfer und Täterinnen sein – manchmal auch beides zugleich.

Das Gebäude in Barmbek ist heute ein Symbol des Friedens, mit Botschaften aus über 70 Ländern in einem Stadtteil, der 1943 in den Bombennächten zu 85 Prozent nahezu völlig zerstört wurde. Es beherbergt auch das Exzellenzzentrum »Leiten«, das weltweit die gesellschaftliche und politische Teilhabe von Mädchen und jungen Frauen fördert. Starke Mädchen und Frauen machen Gesellschaften erfolgreicher, friedvoller, gesünder und widerstandsfähiger. Das haben viele Jahre der Forschung inzwischen gezeigt. Diese Arbeit ist dringend nötig. Kriege und Konflikte drohen wieder zuzunehmen und ganze Generationen für immer zu zeichnen.

Diese Zeichnungen suchen die Autorinnen und Autoren dieses Buches in verschiedenen Regionen und Zeitläuften. Sie geben Mädchen und Frauen eine Stimme, oder, wo das nicht oder nicht mehr möglich ist, versuchen sie zumindest, ihre Geschichten zu erzählen. Die Aufzeichnungen beginnen mit dem Spanischen Bürgerkrieg, wie beschrieben die Geburtsstunde als Plan International, sie gehen über viele Länder, in denen Plan wirkt und arbeitet, nach Kolumbien, wo Plan viel zum Friedensvertrag von 2016 beigetragen hat. Sie enden mit den Leiden der Frauen und Mädchen in Afghanistan, die gerade in jüngster Zeit einmal mehr Unvorstellbares ertragen müssen und wo Plan Australien derzeit versucht, das Leid ein wenig zu mildern.

Kindern und Jugendlichen, insbesondere Mädchen, eine Stimme zu geben, ist auch die Philosophie von Plan International. Im Sinne der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, der Agenda 2030, die für die ganze Welt gilt, wird Plan International in den nächsten 30 Jahren hoffentlich auch in Deutschland selbst – wie schon damals nach dem Krieg – ein relevanter, zupackender und strategischer Partner sein. Die Zukunft beginnt heute und die Herausforderungen liegen auf der Hand. Müssen wir uns nicht auch in Deutschland auf Naturkatastrophen, wie 2021 in NRW, in Rheinland-Pfalz oder Bayern vorbereiten? Was tun wir da für Frauen, Mädchen und andere benachteiligte Gruppen? Ist es hinnehmbar, dass Mädchen und Frauen in Deutschland beim Cyber-Mobbing wesentlich stärker betroffen sind als Jungen und Männer? Ist es nachvollziehbar, dass sich Mädchen und Frauen in Lima genauso unsicher fühlen wie in Hamburg oder Berlin? Ich denke, Sie kennen meine Antwort: Nein! Spätestens wenn Sie die Beiträge in diesem Buch lesen, wissen Sie, warum.

Abschließend möchte ich noch einen großen Dank an den Herausgeber Herrn von Waldenfels und an den Osburg Verlag richten, die dieses Buch erst möglich gemacht und meine Ideen mit Leben erfüllt haben. Und ich möchte Plan International Dank sagen für 25 Jahre voller spannender, trauriger und hoffnungsvoller Momente, die ich bei der Arbeit für das Kinderhilfswerk und vor allem im Kontakt mit den Menschen vor Ort erleben durfte. Ganz am Schluss dieser Danksagung fehlen aber noch die wichtigsten Menschen: die starken Frauen in meinem Leben. Sie haben dieses Buch inspiriert. Vielen Dank!

Werner Bauch

Vorwort

»Der Krieg hat kein weibliches Gesicht.« So hat die weißrussische Nobelpreisträgerin für Literatur, Swetlana Alexijewitsch, ihr Buch über Frauen betitelt, die im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee kämpften. Tatsächlich ist das, was wir als »Krieg« bezeichnen, das Töten und Getötetwerden, von alters her hauptsächlich Männersache gewesen. Schon im griechischen Altertum wurden nach Eroberung einer feindlichen Stadt alle Männer und männlichen Jugendlichen getötet, die Frauen und Kinder jedoch als Sklaven verkauft.

Allerdings hat die Entwicklung von Distanzwaffen die Bedeutung von Körperkraft auf dem Schlachtfeld so stark verringert, dass nunmehr auch Frauen als Soldaten eingesetzt werden. Zwei ganz gegensätzliche Beispiele dazu haben wir in diesem Band: zum einen die Guerillera Sandra Arango, die sich als 15-Jährige in Kolumbien der Rebellenarmee FARC anschloss, und zum anderen die vietnamesische Schriftstellerin Lê Minh Khuê, die in ihrer Jugend mithalf, den Ho-Tschi-Minh-Pfad im Bombenhagel der Amerikaner frei zu halten. In der autobiografischen Geschichte »Ferne Sterne« erzählt sie, wie aus einem naiven Mädchen eine junge Frau wird, die klaglos drei Jahre lang in Erdhöhlen lebt.

Doch Frauen als aktive Teilnehmer im Krieg sind trotz allen technischen Fortschritts eine Ausnahme geblieben. Wenn man sich mit den – je nach Zählung – mehr als hundert oder sogar mehr als hundertfünfzig Kriegen beschäftigt, die es seit den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts gegeben hat, so sind immer noch weit die Mehrheit aller Getöteten Männer. Zynisch könnte man sagen: Mit dem Tod auf dem Schlachtfeld war der Krieg für die Männer beendet. Für die überlebenden Frauen jedoch begann eine jahrzehntelange Belastung durch die Folgen. Wie unterschiedlich diese sein können und wie verschieden in ihren Auswirkungen, das zeigt dieser Band mit Beispielen aus einem Dutzend Großkonflikten des zwanzigsten Jahrhunderts.

Dieses Buch will dabei keine auch nur annähernd vollständige Beschreibung der Auswirkungen kriegerischer Konflikte auf Frauen bieten. Es sind eher Schlaglichter ganz unterschiedlicher Natur.

Am Anfang steht der Spanische Bürgerkrieg. Hier sind besonders die Frauen die Verlierer gewesen, die noch jahrzehntelang an den Folgen zu tragen hatten. Francisca Adame kommt zu Wort, die Tochter eines von den Siegern zum Tode Verurteilten, die in solcher Armut aufwuchs, dass sie erst mit 65 lesen und schreiben lernte; sowie Ascensión Mendieta, die ihr Leben lang nach dem Schicksal ihres Vaters forschte, der – wie viele andere – von den Siegern in einem anonymen Grab verscharrt wurde. Die Historikerin Lucía Prieto Borrego schließlich schildert den harten Überlebenskampf der Frauen im verwüsteten Nachkriegsspanien.

Der nächste Beitrag stammt von Barbara Halstenberg, die die Schicksale deutscher Frauen im Zweiten Weltkrieg aufgezeichnet hat. Es sind Kriegserfahrungen, die für die Erfahrungen von Frauen in all den Massenkriegen stehen können, die sich seitdem in aller Welt ereignet haben: Bombenkrieg, Hunger, Vertreibung und Vergewaltigungen. Aber auch die Zähigkeit, der Erfindungsgeist und der Lebenswille, mit denen die Frauen sich und ihre Kinder durch alle Schwierigkeiten brachten.

Von der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg handelt der bisher noch unveröffentlichte autobiografische Text des Schriftstellers Arno Surminski, der erzählt, wie ein Kind die Vertreibung der letzten Deutschen aus Ostpreußen erlebte und sich dabei in einem Zug nur mit Frauen und Kindern wiederfand.

Beendet wurde der Zweite Weltkrieg mit dem Sieg über Japan und dem ersten Atombombenabwurf der Geschichte. Vierzig Jahre danach kehrte John Hersey, ein amerikanischer Schriftsteller, der 1946 einen Aufsehen erregenden Bericht über zwei der Überlebenden, Toshiko Sasaki und Hatsuyo Nakamura, geschrieben hatte, nach Hiroshima zurück, um zu sehen, wie ihr weiteres Leben verlaufen war.

Der Koreakrieg mit seinen Millionen von Opfern gehört bereits der Epoche des Kalten Krieges an. Jahrzehnte später beschäftigte sich die koreanische Historikerin Im-ha Lee mit dem kollektiven Schicksal der weiblichen Überlebenden dieses Konfliktes. Ihr 2004 erschienenes Buch trägt den programmatischen Titel: »Frauen, erstanden aus dem Krieg«. Für diesen Band wurde das Kapitel »Die nicht gestorbene Ehefrau« ausgewählt, das vom schwierigen Leben der Kriegerwitwen handelt. Nicht nur mussten sie sich und ihre Kinder im zerstörten Nachkriegskorea mühsam über Wasser halten; sie hatten auch unter den Vorurteilen einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft zu leiden, in der reine Frauenhaushalte als »unmoralisch« angesehen wurden.

Auch zum Kalten Krieg gehört der autobiografische Bericht der tschechischen Schriftstellerin Libuse Badewitz. In Deutschland vom Einmarsch der Roten Armee in Prag überrascht, beschließen sie und ihr Mann, in Köln zu bleiben. Ohne Sprachkenntnisse und ohne jegliche staatliche Unterstützung für Flüchtlinge, die wir heute für selbstverständlich halten, beginnt ein harter Kampf ums Überleben in der fremden Großstadt. Dazu kommt die Sorge um die Angehörigen in Prag, mit denen erst nach Monaten wieder ein Kontakt möglich wird.

Ganz anders die oben bereits kurz erwähnte autobiografische Geschichte der Vietnamesin Lê Minh Khuê, die davon erzählt, wie sich ein naives Schulmädchen zur Instandhaltung des wichtigsten Nachschubwegs der Nationalen Befreiungsarmee meldet und im Bombenhagel der amerikanischen Air Force erwachsen wird.

Es folgt eine Reportage aus Afrika. Sie erzählt vom Schicksal der weiblichen Angehörigen des Hofstaats des 1974 gestürzten Kaisers von Äthiopien, Haile Selassie. Einige von ihnen wurden mehr als zehn Jahre im Zentralgefängnis von Addis Abeba unter unmenschlichen Umständen gefangen gehalten. Ohne es zu wissen, absolvierten sie dort, wo ihre Männer verscharrt waren, ihren täglichen Rundgang.

Von den psychischen Nachwirkungen von Kriegen auf Mädchen und Frauen berichten die nächsten beiden Beiträge. Der erste stammt von der Kambodschanerin Loung Ung und erzählt davon, wie sie in Amerika, wohin sie sich mit ihren Bruder gerettet hat, plötzlich von Erinnerungen an die durchlittenen Schrecken eingeholt wird.

Den zweiten Beitrag hat Esther Mujawayo, eine Überlebende des Völkermords an den Tutsi in Ruanda, verfasst. Hier erzählt die Autorin, eine ausgebildete Psychologin, von ihrer Arbeit als Traumatherapeutin in ihrem Heimatland.

Sandra Arango ist die Protagonistin des Beitrags aus Kolumbien, deren Schicksal die Journalistin Cornelia von Schelling im Frauengefängnis von Bogotá aufgezeichnet hat. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich der regierungsfeindlichen Guerilla FARC anschließt, doch dann schwanger wird und gegen die Regeln der Kampforganisation ihr Kind behält.

Abgeschlossen wird der Band von Roya, einer Afghanin, die zwar während der sowjetischen Besatzung studieren kann, doch dann, nach dem Abzug der Sowjets und dem folgenden Sieg der Taliban, als gebildete und selbstständige Frau von den neuen Herren nicht mehr geduldet wird. Obendrein wendet sich ihr Ehemann den Siegern zu und fordert von seiner Frau die völlige Unterwerfung. Nach einer langen Odyssee kann sie sich mit ihren drei Kindern schließlich nach München retten, wo sie heute lebt.

Ernst von Waldenfels

I. Der Spanische Bürgerkrieg und der Zweite Weltkrieg

Spanische Flüchtlinge im grenznahen Bagnères-de-Luchon, 1938.

Der Spanische Bürgerkrieg (1936–39)

Der Spanische Bürgerkrieg spielte sich im Wesentlichen zwischen dem von Deutschland und Italien unterstützten konservativen General Franco auf der einen und den von der Sowjetunion unterstützten linken Kräften auf der anderen Seite ab. Dabei kam es auf beiden Seiten zu einer Vielzahl von Massakern an der Zivilbevölkerung, die es bis heute unmöglich machen, die genaue Zahl von Opfern zu ermitteln. Je nach Quelle schwankt sie zwischen 200 000 und 500 000 Menschen. Dazu kommen bis zu 150 000 Gegner Francos, die nach dem Sieg seiner Truppen hingerichtet und anonym in Massengräbern verscharrt wurden. In der weit überwiegenden Zahl waren dies Männer, deren weibliche Angehörige sich oft jahrzehntelang vergeblich um die sterblichen Überreste bemühten. Im Folgenden ein Interview mit der damals 91 Jahre alten Ascensión Mendieta, welches die spanische Historikerin Encarnación Barranquero Texeira 2016 aufzeichnete. Diesem kurzen Text folgen zwei weitere. Im ersten berichtet die Dichterin Francisca Adame aus ihrem schweren Leben als Angehörige von Verlierern des Bürgerkriegs, gefolgt von einem ihrer Gedichte; im zweiten berichtet die spanische Historikerin Lucía Prieto Borrego vom harten Überlebenskampf der Frauen im Nachkriegsspanien.

»Ich möchte bei meinem Vater liegen«

Ascensión Mendieta

»Mein Name ist Ascensión Mendieta Ibarra. Ich bin am 29. November 1925 in Sacedón, Guadalajara, geboren. Wir waren sieben Geschwister, kamen alle im gleichen Dorf zur Welt. Mein Vater wurde am 16. November 1939 umgebracht. Sie hatten ihn aus unserem Haus geholt, ins Gefängnis von Sacedón gebracht und von dort in die Haftanstalt von Guadalajara. Wir haben ihn nie wiedergesehen.

In der Familie meiner Mutter waren alle sehr konservativ eingestellt und mochten meinen Vater nicht, weil er Sozialist war. Mein Vater, Timoteo Mendieta, war Präsident der Arbeitervereinigung (Unión General de Trabajadores), der Gewerkschaft der Sozialisten von Sacedón. Er war Metzger und hatte zu allen im Dorf ein sehr gutes Verhältnis. Er führte eine kleine Fleischerei am Marktplatz, doch so, wie es eben den Leuten mit sozialistischen Vorstellungen erging, kamen immer weniger Leute zu ihm in den Laden, und er musste sein Geschäft aufgeben. Er nahm einen Job als Maurer an, arbeitete auch mal auf den Feldern, eben alles, was er kriegen konnte. Als der Krieg begann, tat er nichts Böses. Doch trotzdem verschleppten sie ihn in ein anderes Dorf, nach Guadalajara. Als der Krieg zu Ende ging, glaubte er, nach Hause zurückkehren zu können. Aber ein Dorfbewohner und ein Militärangehöriger nahmen ihn fest.

Meine Mutter wollte ihn besuchen, doch er wünschte nicht, dass sie ihn so sah, und bat sie stattdessen um Fotos von uns, seinen Kindern. Ich war zu jener Zeit 10 oder 12 Jahre alt. Als der Krieg zu Ende war, verkündete Franco, dass er niemanden fürchte, dessen Hände nicht mit Blut beschmiert seien, und dass dies ein ehrenvoller Friede sei. Vier Tage nach Kriegsende brachten sie meinen Vater weg, und ein paar Tage später kam er ins Gefängnis nach Guadalajara. Von dort holten sie ihn ab, um ihn zu töten. Es gab eine Gerichtsverhandlung und sein Urteil lautete: Todesstrafe wegen Unterstützung der Aufständischen.

Als sie meinen Vater abgeholt hatten, fuhren wir nach Madrid, ins Dorf Puente de Vallecas, wo meine Großmutter, die Mutter meines Vaters lebte, in einem kleinen Zimmer, dazu die sieben Geschwister sowie meine Mutter und ein Onkel: zehn Personen in einem einzigen Zimmer! Eine Schwester meiner Mutter lebte in Sacedón, und sie bekam ein Telegramm, in dem hieß, sie solle sofort von Madrid aus ins Dorf kommen, ohne dass man ihr einen Grund dafür nannte. Meine Mutter verließ uns am folgenden Tag, denn da hatten sie meinen Vater schon getötet und in die Grube geworfen. Meine Mutter hatte keine Möglichkeit gehabt, ihn noch einmal zu sehen. Und sie konnte auch die Fotos von uns Kindern nicht zurückholen, die er in seiner Brotbüchse aufbewahrt hatte. Sie konnte nichts tun. Meine Mutter ging weg mit dem großen Schmerz im Herzen, dass sie absolut nichts hatte für ihn tun können. Überall waren wir Außenseiter, man zeigte uns die kalte Schulter.

Wir gingen zur Sozialstation (von Falangisten organisiert), um etwas zu essen zu bekommen – etwas Brot, eine Dose Milch. Mit einem Topf in der Hand stellten wir uns jeden Tag in die lange Schlange. Zu jener Zeit hatten wir niemanden, mit dem wir reden konnten, denn sie nannten uns nur »die Roten« und sagten, »wenn die getötet werden, dann haben sie auch was verbrochen«, und so fort. Meine Mutter ging in die Dörfer, um Bestellungen anzunehmen und sich auf den Schwarzmärkten umzusehen (es war ein illegaler Markt außerhalb der Rationierungsmaßnahmen entstanden): aus Sacedón, Córcoles, Tabladillo und anderen Dörfern brachte sie dann etwas Öl oder Eier oder auch mal Schuhe mit, je nachdem, was die Leute bei ihr bestellt hatten. Die Polizisten der Guardia Civil nahmen sie einmal fest und steckten sie für drei Monate ins Gefängnis, weil sie mit zwei Broten und ein wenig Mehl geschnappt worden war, man nahm ihr alles ab und sie kam in Haft. Zudem erhielt sie eine Geldstrafe von 3000 Peseten. Meine Mutter verbrachte ihre Haft in dem Gefängnis, in dem auch mein Vater gesessen hatte. Ihm hatten sie auch das Geld der Landgüter seiner Familie abgenommen. Meine Mutter handelte dann mit Stoffen oder was sie sonst so bekam und machte sich täglich auf den Weg von Dorf zu Dorf.

Solange wir klein waren, verdiente sie auf diese Weise ihren Lebensunterhalt. Meine Schwester heiratete sehr jung, und ich begann mit 14 zu arbeiten. Ich verdiente zwei Peseten am Tag. Nach fünf Jahren erhöhten sie meinen Lohn um 20 Cent. Als sich einer meiner Brüder in Vallecas niederließ und eine Metzgerei aufmachte, verdiente er endlich so viel, dass meine Mutter ihre Schwarzmarktgeschäfte aufgeben konnte. Ich heiratete 1949 und bekam zwei Kinder.

Doch in all diesen schweren Jahren war mein Vater stets in unseren Gedanken. Meine Schwester Paz und ich gingen regelmäßig zusammen zum Friedhof und anschließend zum Friedhofsbüro. Dort stand der Name meines Vaters in einem Registerbuch, doch es gab keine Angaben, wer überhaupt einmal ausgegraben werden würde. An einem Feiertag, an Allerheiligen, dem 1. November, fragten wir im Büro nach, ob die Toten irgendwann einmal herausgeholt würden, und der Beamte antwortete: ›Die? Die doch nicht, niemals!‹«

In Argentinien ließ die dortige Militärjunta ab 1976 Zehntausende Regimegegner spurlos verschwinden. Nach 1983 und dem Ende der Diktatur wuchs der juristische Druck der Angehörigen, bis sich die Militärs schließlich gezwungen sahen, Auskunft zu geben. Diese Entwicklung wurde in Spanien aufmerksam verfolgt, wo gleichfalls viele Tausend Angehörige endlich Gewissheit haben wollten. Schließlich reiste Ascensión Mendieta nach Südamerika, wo ein argentinisches Gericht ihren Anspruch bestätigte, endlich die Gebeine ihres Vaters ausfindig zu machen und ordentlich zu begraben. Ihre Reise war Teil einer internationalen Kampagne von Menschenrechtsaktivisten, die die spanische Regierung schließlich so unter Druck setzte, dass sie einer Öffnung der Massengräber zustimmte, um die Ermordeten zu identifizieren.

»Seit dem Jahre 1977 wäre es ihre Pflicht gewesen, die Ermordeten aus den Massengräbern hervorzuholen, doch es geschah nicht. Sie wussten, dass sie es hätten tun müssen. Ich weiß nicht, ob sie nicht wollten oder ob sie vermeiden wollten, dass die Leute über diese Gräueltaten Bescheid wüssten. Nirgendwo hat man über jene gesprochen, die Franco ermordet hat.

Mein Wunsch ist es, meinen Vater in einer kleinen Nische des Friedhofes hier zu begraben, und wenn ich bald sterbe, möchte ich, dass sie mich zu ihm legen. Dies ist mein großer Wunsch, dass ich bei meinem Vater liege, und dass ich mit ihm zusammen verrotte und zumindest sagen kann, ›Papa, jetzt sind wir zusammen‹. Eine große Hoffnung, die ich da hege, eine große Illusion. Doch ich werde sie mit viel Freude verfolgen, denn dann werden wir mehr erreicht haben als sie [gemeint sind die Franco-Anhänger]. Wir mussten in ein anderes Land dafür gehen, aber nicht nur um meinen eigenen Vater herauszuholen, sondern alle, die in diesen Massengräbern lagen – und die sie schon längst hätten herausholen müssen.«

Nach langer Suche konnte am 9. Mai 2017 der Leichnam von Timoteo Mendieta sowie weiterer 22 Ermordeter gefunden werden. Ascensión bekam die Überreste ihres Vaters nach einem fast achtzig Jahre währenden Kampf zurück. Sie brachte die Überreste auf den Zivilfriedhof in Madrid und konnte sie endlich unter Tränen begraben. Ascensión Mendieta starb im Jahre 2019 und wurde bei ihrem Vater beerdigt.

»Ich bin Teil des historischen Gedächtnisses«

Francisca Adame

Die Dichterin Francisca Adame, eine Angehörige der Besiegten des Bürgerkriegs, blickt im Interview schlaglichtartig auf ihr schweres Leben zurück.

Die Flucht

Am Ende des Bürgerkriegs flohen die Unterlegenen in die Hafenstädte Spaniens, wo sie hofften, durch sowjetische Schiffe vor der Rache der Sieger in Sicherheit zu sein. Eine in den meisten Fällen vergebliche Hoffnung. (Anmerkung des Herausgebers)

»Meine Mutter hatte 10 Kinder. Im April 1939 war das jüngste noch gar nicht auf der Welt. Die beiden ältesten waren Republikaner: einer war Hauptfeldwebel, der andere Oberleutnant, und beide flohen mit meinem Vater nach Alicante. Als wir uns auf die Flucht begaben, war meine Mutter schwanger. Mein kleiner Bruder wurde in La Herrería geboren, starb jedoch kurz nach der Geburt – wir konnten ihm noch nicht einmal genügend Vitamine und Mineralstoffe geben. Wir machten uns genau in dem Moment auf den Weg, als in Ciudad Real die ersten Schüsse fielen. Mein Vater hatte versprochen, uns einen Lastwagen zu schicken, doch der kam nie an. Militärangehörige, die in Autos an uns vorbeifuhren, sagten, wir sollten sofort verschwinden, sofort, egal wie. Zu Fuß flohen wir dann nach Miguelturra (in der Nähe von Ciudad Real), wo ein Verwandter meines Vaters uns in seinem Haus aufnahm.«

In der Nacht endete der Krieg

»Das Haus war voll mit Flüchtlingen. Wir blieben alle zusammen drinnen im Haus, niemand wagte sich hervor. Wir aßen Linsen mit irgendwelchen Krabbeltieren. In jener Nacht endete der Krieg. Wir hörten, wie die Soldaten die Straße entlangmarschierten und riefen: ›Raus mit den Flüchtlingen.‹ Meine große Schwester war sehr hübsch, und als wir hörten, dass die »moros« die schönen Frauen in ihre Gewalt brachten, steckte meine Mutter sie ins Bett und befahl ihr zu sagen, sie wäre krank, wenn jemand hereinkäme. Ich hingegen, mager und wenig attraktiv, konnte hinaus auf die Straße.«

Zug für Flüchtlinge verboten

»Wir stiegen in einen offenen Güterwaggon ein. Der Zug hielt in Manzanares, dort stiegen wir aus. Man sagte uns, wir müssten uns zu einer Kaserne begeben, um Essen zu bekommen. Dort gab man uns weiße Bohnen und meine Mutter machte eine Kerze an, um das Essen zu erwärmen. Sofort kam jedoch ein Soldat herbei, der dem Topf einen Fußtritt versetzte und das Feuer löschte. Viele Züge fuhren vorbei, mit Plakaten, auf denen stand ›Keine Flüchtlinge‹. Im Morgengrauen endlich konnten wir in einen Zug einsteigen, der uns nach Córdoba brachte, und von dort ging es zunächst weiter nach Posadas, wo meine Großeltern väterlicherseits lebten, und später dann nach La Herrería, zu den Eltern meiner Mutter.«

Hunger und Stille

»Als wir in La Herrería ankamen, empfing uns eine merkwürdige Stille. Den Frauen hatte man, bevor der Krieg zu Ende ging, die Köpfe geschoren. Niemand sprach. Meine Mutter hatte ihr ganzes Leben lang nicht laut gesprochen. Als sie heiratete und mit ihrem Mann von Kaserne zu Kaserne zog, hörte man von ihr immer nur ›still, mein Kind – still, mein Kind‹. Die Leute in unserem Umfeld kümmerten sich gut um uns. Mein Vater hatte allen Nachbarn rundherum geschrieben und um Hilfe gebeten. Und sie halfen uns, wo sie nur konnten: eine Nachbarin gab uns ein wenig Milch, eine andere mal eine Kartoffel … Wir hatten ständig großen Hunger, und ich musste lernen, auf dem Feld zu arbeiten. Der Hunger war so groß, dass ich mehr als einmal von den Feldern Rauke mitnahm, Kräuter, die wie Radieschen schmecken. Ich kochte die Blätter und briet sie mit Knoblauch – wenn es welchen gab – in Öl – wenn wir etwas hatten. Wir aßen auch Spinat und Johannisbrotmehl. Wir litten sehr häufig Hunger. Die Großmutter, die Arme, sagte noch im Sterben: ›Ich habe Hunger, ich habe Hunger.‹«

Suppenküche

»Sie sagten uns, dass es in Fuente Palmera eine Suppenküche für Witwen und Waisen gebe, geleitet von Frauen der Falange. Wenn man jedoch von La Herrería nach Fuente Palmera zu Fuß hin- und zurückging, kam man hungrig wieder zu Hause an. Meine Mutter schlug vor, dass nur eine von uns mit dem Topf losging, um ihn mit weißen Bohnen oder Linsen füllen zu lassen, die wir dann später gemeinsam zu Hause aßen. Und sie entschied auch, dass sie selbst gehen müsse, denn wenn wir es täten, würden wir sicher auf dem Rückweg alles aufessen und mit leerem Topf wieder zu Hause ankommen.«

Wo sind unsere Männer?

»Während wir diese qualvolle Zeit hinter uns brachten, bekamen wir keinerlei Nachricht von unseren Männern, weder von meinem Vater noch von meinen beiden Brüdern. Bevor sie sich auf den Weg nach Alicante machten, wo sie von russischen Schiffen aufgenommen und weggebracht werden sollten, sagte mein Vater zu uns: ›Weint nicht, mich nehmen sie nicht mit, denn ich habe eine Pistole mit fünf Patronen und da werde ich mir vorher eine in den Kopf jagen.‹ Die Schiffe kamen nie an, und Erzählungen meiner Brüder zufolge wurde die Nacht im Hafen für alle zu einem grauenhaften Erlebnis. Die Nationalisten befahlen den Befehlshabern auszusteigen, und danach töteten sie den einen oder anderen. Sie sagten einfach: ›Du herkommen, du weg.‹ Dem Kleinsten von ihnen, Antonio, der als Fähnrich Nachrichtenbote war, sagten sie, er solle abhauen, nicht fragen, einfach verschwinden …«

Noch ein Roter

»Vom Pflichtanwalt, den wir für meinen Vater engagieren wollten, hörten wir nur: ›Noch ein Roter …‹, und er machte uns klar, dass er meinen Vater auf gar keinen Fall verteidigen wolle. Wir schauten uns nach einem anderen um und fragten einen der Leutnants der Artillerie, die zu jener Zeit auch als Verteidiger eingesetzt wurden. Er war uns gegenüber sehr freundlich und las sich die Anklageschrift in Ruhe durch. Dann rief er uns zu sich: ›Ich bin kein Rechtsanwalt und auf solche Fälle nicht richtig vorbereitet. Ich möchte nicht den Tod eines Familienvaters auf dem Gewissen haben.‹ Er schickte uns weiter zum nächsten Anwalt.«

Fast eine Informantin

»Vier Monate lang habe ich für die Gefangenen dies und das erledigt. Ich kam mir fast vor wie eine geheime Informantin. Wenn ich Essen ins Gefängnis brachte, flüsterten mir die anderen Gefangenen etwas zu: ›Dein Vater sagt, der Soundso bittet dich, seine schmutzige Wäsche zu waschen, weil er niemand anderes hat.‹ ›Dein Vater sagt, dass du mit dem Soundso in Kontakt treten sollst.‹ Und so ging es fort, und ich brachte die Nachrichten zu den Familien und die Antworten zurück. Sie gaben mir auch schmutzige Kleidung, die ich ins Frauengefängnis trug, wo die Frau oder Freundin dann alles wusch. Eines Tages baten mich sogar zwei Häftlinge, die draußen auf dem Feld arbeiteten, dass ich ihre Feldflaschen, die sie in der Nähe eines Baumes vergraben hatten, mit Wein füllen solle.«

Bedienung

»Meine Tante verkaufte Bananen von Tür zu Tür. Auf diese Weise lernte sie eine Dame kennen, die eine Bedienung brauchte, und so wurde ich dorthin geschickt. Ich musste eine Haube und eine weiße Schürze tragen, was mich immer wieder zum Weinen brachte. Ich weinte auch, als ich die Leute an den Tischen bedienen musste. Schon lange hatte ich großen Hunger gelitten, und so aß ich alles auf, was ich kriegen konnte. Um 15 Uhr kamen die Armen, um sich die Reste der Mahlzeiten abzuholen, doch häufig gab es nichts mehr für sie, weil ich selbst alle Reste aufgegessen hatte.«

Unterstützer-Netzwerk

»Die Gefangenen stellten in Haft diese und jene Produkte her und schenkten mir ihre Werke. Meine Tante wollte aber nicht, dass ich die Sachen behielte und übergab sie meiner Mutter, die wiederum alles an die Nachbarn verschenkte, die uns mit Nahrungsmitteln versorgt hatten. Meine Mutter gab dann jedem von uns Kindern ein Brötchen und sagte, dass wir am nächsten Tag unseren Papa besuchen würden. Deswegen teilte ich mir mit meinem Bruder eines der zwei Brötchen, um meinem Vater und Manolito das andere mitzubringen.«

Los Merinales

»Vier Monate nach dem ersten Gerichtsurteil wurde die Todesstrafe für meinen Vater in eine 30-jährige Haftstrafe umgewandelt. Er wurde ins Gefängnis von Sevilla verlegt und von dort ins Internierungslager Los Merinales (Dos Hermanas, Sevilla). Als später das Urteil über meinen Bruder gefällt wurde, landete auch er in Los Merinales. Mein Vater arbeitete dort als Koch, Manuel im Büro. Sie arbeiteten hart, um ihre Strafe zu verkürzen. Jedes Jahr, das sie arbeiteten, verkürzte ihre Haft um drei Jahre. Mein anderer Bruder, Antonio, arbeitete auch dort, wurde dafür aber bezahlt. Meine Mutter zog ebenfalls nach Sevilla, genauer gesagt nach Bellavista, um in der Nähe ihres Mannes und ihrer Söhne zu sein. Meine Schwester ging im Lager ein und aus, um Nachrichten und Meldungen hin- und herzutragen, offiziell allerdings gab sie an, als Geschirrwäscherin tätig zu sein. Ihre Jugendzeit war zerstört, junge Leute hatten keine Chance. Ich persönlich besuchte meinen Vater nur, um ihm meine Kinder vorzustellen. Zu jener Zeit hatte ich nämlich geheiratet.«

Meine Ideen und Hoffnungen weitertragen

»Niemals habe ich zugelassen, dass meine Ideen und Hoffnungen in Vergessenheit gerieten. Immer wenn ein Pfarrer oder ein Lehrer in unser Dorf kam, fühlte ich mich gut aufgehoben und verstanden. Meinen Kindern erzählte ich nur hinter dem Rücken ihres Vaters, was ich erlebte. Zum Glück waren sie immer alle auf meiner Seite.

Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, auch wenn so viel Zeit ins Land gegangen ist. Wenn nach einer Veranstaltung mal ein junger Mensch zu mir kommt und mir sagt, wie gut ihm mein Vortrag gefallen habe, dann ist es für mich, als ob mir jemand eine Blumenkrone aufs Haupt setzt.«

Viele gute Menschen

»Ich kann nur immer wieder betonen, dass es viele gute Menschen gab in jener Zeit, die sehr gerne ihre Hilfe anboten. Als die Wärter zum Beispiel meinen Bruder Manuel vom Gerichtssaal ins Gefängnis bringen sollten, wollte meine Großmutter, die taub war, ihn unbedingt vor seinem Haftantritt noch einmal sehen, mir blieb aber eigentlich gar keine Zeit, sie auf die Schnelle noch zu holen. Da sprach mich einer der Wachleute an, und bot an, ich solle einfach losgehen und sie mitbringen – sie würden solange auf uns warten.«

Lesen und schreiben

»Ich konnte bis ins hohe Alter kaum schreiben. Ich lernte es erst mit 65 richtig. Als ich einmal meine ältere Schwester einen Brief an meinen Bruder schreiben sah, fasste ich den Entschluss, es doch noch zu versuchen. Mein Bruder sagte, wenn ich wirklich dranbliebe, würde er mir meine Briefe korrigiert zurückschicken. In unserem Dorf gab es nur eine einzige Frau, die schreiben konnte. Daher übernahm ich, in meiner ganz persönlichen Art, die Aufgabe, für die Frauen im Dorf Briefe zu schreiben, die sie an ihre Männer und Söhne im Gefängnis und später auch ins Exil nach Deutschland schicken wollten. Meinen Mann bat ich, die Adressen gut lesbar auf den Umschlag zu schreiben, denn es war sehr wichtig, dass die Briefe ihr Ziel erreichten. Wenn die Frauen dann Antwortbriefe zurückbekamen, baten sie mich, sie ihnen vorzulesen. Allerdings fiel mir auch das schwer, und oftmals musste ich die Sätze einfach erfinden: ›Geliebte Carmen, mir geht es gut und ich spare viel …‹ – So kam es, dass alle Antwortbriefe ziemlich gleich klangen.«

Leben und Poesie

»Über jede der Geschichten meines Lebens habe ich ein Gedicht geschrieben. Das erste entstand, als ich in der Volkshochschule einen Kurs absolvierte. Unsere Aufgabe war es, im Rahmen eines Wettbewerbs, eine Zeichnung über Andalusien anzufertigen. Ich zeichnete ein Ehepaar mit vielen kleinen Kindern und schrieb darunter, ›wegen Mangel an Informationen gibt es nun diesen Haufen hier‹. Daraufhin drängte man mich, an einem Poesie-Wettbewerb teilzunehmen. An diesem Wettbewerb nahm auch Paco, der Pfarrer, teil. Deswegen war ich davon überzeugt, dass ich keine Chance hätte. Doch ich gewann den Wettbewerb und – begann zu schreiben!«

Im Folgenden das Gedicht, mit dem Francisca Adame den Wettbewerb gewann:

Besser spät als nie

Francisca Adame

Más vale tarde que nunca,

Besser spät als nie

esto es una gran verdad,

dies ist eine große Wahrheit

pero escuchemos la voz

doch hören wir auf die

Stimmen

de los que estuvieron

derer, die einmal waren,

y ya no están.

und die jetzt nicht mehr sind.

Cuando recuerdo esta historia,

Wenn ich mich an diese

Geschichte erinnere,

se me parte el corazón.

zerreißt es mir das Herz.

Estación, Los Merinales,

Bahnhof, Los Merinales,

campo de concentración,

Internierungslager,

colonias penitenciarias,

Strafkolonien,

esa era la dirección.

dahin ging die Reise.

Allí, tenían a mi hermano,

Dort war mein Bruder

también estaba mi padre.

und auch mein Vater.

Allí había muchos hombres,

Dort waren viele Männer,

unidos por los alambres.

vereint durch Stacheldraht.

A la sombra de un eucalipto,

Im Schatten eines

Eukalyptusbaumes,

en una alameda grande,

eine große Allee entlang,

allí llevé yo a mis hijos,

dorthin trug ich meine Kinder,

para que los viera mi padre.

damit mein Vater sie sah.

Estaban redimiendo causa.

Es war wie eine Erlösung.

¿Qué delito cometieron?

Welches Verbrechen haben sie

begangen?

si solo querían la igualdad

wenn sie doch nur für die

Gleichheit

de los hombres y los pueblos.

der Menschen und der Völker

kämpften.

Esto no es una poesía,

Dies ist kein Gedicht,

es una ofrenda de honor,

es ist eine Ehrenbezeugung,

para todos los que estuvieron

für all diejenigen,

en campos de concentración.

die in den Internierungslagern

saßen.

»Kein Brot, kein Licht«

Wie Frauen unter dem Franco-Regime in Würde zu überleben suchten Lucía Prieto Borrego

Das Alltagsleben der spanischen Frauen zu Beginn des Franco-Regimes war geprägt durch die Rationierung lebenswichtiger Güter. Die Rationierungsmaßnahmen sollten der Gefahr der Lebensmittelknappheit entgegenwirken, die Befriedigung der Grundbedürfnisse sichern und den Konsum regulieren. Allerdings zeigten die entstehende Schattenwirtschaft und der rege Schwarzmarkt, der sich trotz Kontrollen und Sanktionen nicht eindämmen ließ, schnell die Unwirksamkeit dieses Instruments.

Die Rationierung

Aus den Pressemitteilungen der großen Städte ließ sich deutlich ablesen, wie das eingeschränkte Nahrungsmittelangebot selbst ein Mindestmaß an Lebensqualität für einen Großteil der Bevölkerung unmöglich machte. Der an wissenschaftlichen Standards gemessene Ernährungszustand Mitte der 1950er-Jahre zeigte verheerende Ausmaße: bei 15 Prozent der Spanier war die Kalorienzufuhr viel zu gering, die Fettaufnahme zu hoch und ein Großteil der Bevölkerung litt an einer Unterversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen.

Brot und Öl waren seit jeher Grundlage einer Ernährung, die sich durch einen äußerst begrenzten Fleischkonsum auszeichnete. Fleisch kam nur in Ausnahmefällen, beispielsweise an Festtagen, auf den Tisch. Tierische Eiweiße wurden durch Eier, Fette wie z. B. Speck und Wurst oder auch durch billigere Lebensmittel wie Kabeljau geliefert. Allerdings war diese elementare und sehr einseitige Ernährung, die zudem vom Jahreszyklus abhing und der es an grundlegenden Nährstoffen fehlte, für einen Großteil der Bevölkerung im Franco-Regime gar nicht zugänglich und die Zutaten für ihre Zubereitung waren nur auf dem Schwarzmarkt zu bekommen.

Kein Brot, kein Öl, kein Kaffee

Brot wurde auf äußerst winzige Mengen rationiert: die Zuteilungen schwankten zwischen 150 und 200 Gramm. Dies hatte zur Folge, dass die strikten Vorschriften im Verarbeitungsprozess und in der Verteilung an vielen Kettengliedern untergraben wurde, sowohl von den Fabrikanten, die ihr Weizenmehl am Rande der offiziell erlaubten Kontingente produzierten, als auch von den Bäckern, die Brot unterschiedlicher Qualität herstellten und es an den Hintertüren ihrer Backstuben verkauften.

Die Frauen machten sich zu den Brotfabriken oder Geschäften auf, die Brot unter der Hand verkauften, oder zu den Mühlen, die nachts Mehl produzierten. Auf der Suche nach Brot legten die Frauen von einem Dorf zum anderen lange Wege zurück. Oder sie beauftragten ihre Kinder in den Städten, sich in die langen Schlangen vor den Bäckereien einzureihen, um die letzten Rationen zu ergattern – auch wenn es sich dabei häufig um verbranntes oder hartes Brot handelte.

Der Mangel an Speiseöl führte ebenso wie die Brotknappheit dazu, dass die Menschen ihre Lebensgewohnheiten und ihre gewohnte Ernährung umstellen mussten.

Die lächerlichen Rationen von 1/8 Liter Öl pro Person zwangen die Frauen dazu, sich auf einfachste Mahlzeiten zu beschränken, oder Gerichte zu kochen, die sich ganz ohne Öl zubereiten ließen. Dazu gehörten zum Beispiel kleinere Fischgerichte. In den Küstendörfern, in denen viele Menschen arbeitslos und hungrig waren, warfen die Männer für eine Handvoll Fische ihre Schleppnetze aus, denn nur dieses Essen konnten sie sich leisten. Die Frauen kochten die Fische ohne Mehl und ohne Öl – selten einmal mit ein paar Tropfen – ganz langsam in der Pfanne, sodass sie am Ende zwar nicht den gewohnten, gebratenen Fisch hatten, dafür aber eine Art Tortilla. Der Mangel an Öl führte auch dazu, dass der Fisch gesalzen oder einige Tage lang in Essig eingelegt wurde, bevor er auf den Tisch kam. Die Leute waren auf kreative, ungewöhnliche Zubereitungsmethoden angewiesen. Die Landbevölkerung von Andalusien zum Beispiel, die inmitten von Olivenhainen lebte, nutzte Steine, um die Oliven zu zermalmen. Dazu füllten sie die Oliven in kleine Stoffsäckchen oder auch in Strümpfe, mischten den Olivensaft mit heißem Wasser, kochten alles auf und isolierten winzige Mengen – nicht raffiniertes Öl als kleiner Ersatz für den Mangel an Bratöl.

Kaffee war eines der knappsten Produkte der Nachkriegszeit und auch das teuerste. Da fast alle verfügbaren Mengen Kaffee an Hotels, Bars und Restaurants ausgegeben wurden, kam nur sehr wenig davon in den Geschäften an. Zu Hause in den Familien wurde Kaffee folglich durch Getränke weitaus schlechterer Qualität ersetzt, deren Geschmack noch heute unvorstellbar erscheint. So zum Beispiel der sogenannte Malzkaffee, Zichorienkaffee oder Gerstenkaffee. Das waren klare, bittere Flüssigkeiten, denen die Frauen Kohle hinzufügten, um die ersehnte Kaffeefarbe zu erhalten. In ihrer Not, diesen Aufgüssen auf irgendeine Art und Weise ein wenig Geschmack oder Stärkung zu geben, bettelten sie in Bars und Restaurants um die Kaffeerückstände. Es gab immer Kellner, die für wenig Geld den Kaffeesatz verkauften, und Frauen, die daraus ihr Gebräu kochten.

Zucker war gleichermaßen Mangelware und so pilgerten die Frauen zu den Fabriken, um die nicht raffinierten Zuckerreste zu erbitten oder um Melasse zu kaufen, einen der am häufigsten verwendeten Ersatzstoffe.

Es kam nicht selten vor, dass die spanischen Frauen auf heute undenkbare Praktiken zurückgriffen, um einer Mahlzeit Geschmack zu verleihen oder sie ein wenig gehaltvoller zu gestalten: An den Tagen, an denen es keinen Fisch gab, pflegten sie zum Beispiel der Fischsuppe Steinchen vom Strand beizumischen; in den Metzgereien fragten sie nach der Brühe, die vom Aufkochen der Blutwurst übrig geblieben war; oder sie fügten den nur selten verfügbaren Hülsenfrüchten Produkte hinzu, die, in den Zeiten ohne solchen Hunger, als Tierfutter verwendet worden waren: Platterbsen, Johannisbrot und Eicheln.

Die Versorgungsknappheit zeigte sich auch dadurch, dass alltägliche Produkte wie Seife nicht erhältlich waren. Die häusliche Herstellung dieser fehlenden Produkte wurde Teil der weiblichen Überlebenskultur: Seife stellten sie zum Beispiel auf Basis einer Mischung aus Frittieröl und Natronlauge her, und eine Art hausgemachtes Bleichmittel auf Aschebasis oder die Verwendung von Schlamm ermöglichten das Geschirrspülen.

Krankheiten und Parasiten

Die fehlende Hygiene und die unzureichende Ernährung führten natürlich zu einem Anstieg infektiöser Krankheiten. Während Spanien den Verlust von klugen Köpfen aus der Wissenschaft zu beklagen hatte – zum Beispiel durch die Abwanderung von Ärzten nach Mexiko, die ihre Ergebnisse zur Serumforschung gegen Typhus und Tetanus dorthin mitnahmen –, forderten genau diese Krankheiten zusammen mit der Tuberkulose viele Opfer im eigenen Land.

Für die Aufrechterhaltung von Hygiene und Würde in ihren Familien und in ihrem Intimleben war der Einfallsreichtum der Frauen von entscheidender Bedeutung.

Auch Parasiten stellten eine permanente Bedrohung da, selbst in den sozialen Schichten, die sich eines bestimmten Grades von Wohlstand erfreuten. Die Frauen bekämpften die Parasiten, indem sie dem Essen Kürbiskerne beifügten, und benutzten Öl oder Benzin zum Haarewaschen. Parasiten von Kindern oder Kranken fernzuhalten, verlangte eine unablässige Kontrolle der Haare.