2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

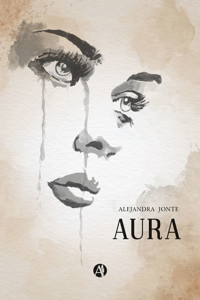

En los años en que se libraron la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil española, momentos cruciales de la historia universal, toma vida Aura con sus maravillosas analogías. La novela Aura nace en un contexto histórico universal donde un conglomerado de argumentos llevará a la protagonista a la resiliencia que involucra emociones, sentimientos, lo que conllevará a la escritora a tomar aglutinantes decisiones. El hambre a crecer y prosperar llevó a Aura desde la pluma de Alejandra Jonte a la aventura. Es una novela para leer con atención e interés, con una trama y estructura romántica que revela y argumenta el carácter de la protagonista. Debatible entre la narrativa del costumbrismo y el histórico, magistralmente narrada y ambientada en algún lugar de la República Argentina, la novela es atrapante y sorpresiva por el impecable pulso estilístico de la autora. Aplaudible por la agudeza con la cual cita la historia universal y la línea del tiempo situándola en la historia social de la población donde se ambienta el desarrollo de los hechos. El dramatismo, la perseverancia de la protagonista y de algunos de sus personajes te adentran e invitan a la superación social y a la reinvención constante bajo aducciones ideológicas, políticas, geopolítica, sociales, culturales, dogmáticas. Desamor, engaño, migraciones… vanguardias. Como bien lo dice la autora en sus letras cuando cita: Fue en un lugar donde "siempre pensaba en las rocas sin haber visto una alguna vez"… en esa lejanía desdibujada de paisajes, allí nacieron los sueños de Aura llenos de esperanza y convicción.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

ALEJANDRA JONTE

Aura

Jonte, Alejandra Aura / Alejandra Jonte. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-3650-1

1. Novelas. I. Título. CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de Contenidos

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO IX

CAPÍTULO X

CAPÍTULO XI

CAPÍTULO XII

CAPÍTULO XIII

CAPÍTULO XIV

CAPÍTULO XV

CAPÍTULO XVII

CAPITULO XVIII

CAPITULO IX

Agradecimientos

A mi mamá

San Andrés de Giles

Llevaba días imaginando cómo sería el momento en que por fin reuniera suficiente coraje. Si sentiría calor o un frío glacial le llegaría desde sus entrañas, le entumecería los pies al punto de transformarlos en rocas que le impidieran partir. Siempre pensaba en rocas, sin haber visto una alguna vez.

“Esas cosas tiene la pampa”, pensó Aura tratando de restar dramatismo a su imaginación. Ni rocas, ni olas, ni laderas que subir. Solo un lejano horizonte con algún que otro árbol que daba noción a las distancias, y sembradíos y vacas y caballos que siempre eran de otros.

La madrugada de su partida se presentó brumosa y la supo ideal, dramática, sin sombras, lo suficientemente espesa como para que nadie pudiese advertir su marcha.

Antes de abandonar la casa, tomó, sigilosa, la maleta en la que había guardado su ropa y, antes de cerrarla, escondió un pequeño trozo de adobe de esa habitación que nunca más sería suya. Se puso el abrigo, se miró por última vez en el reflejo de un vidrio y, en puntas de pie, llegó a la puerta.

Y juró que, la próxima puerta que tras de sí dejara, no sería de chapa y que el trayecto hasta la calle no sería, jamás, un desparejo sendero de ladrillos con excremento de gallinas.

CAPÍTULO I

En la cena previa a su partida, Aura logró rescatar dos trozos de pan. Su hermano José Manuel no había regresado aquella noche, por lo que las raciones alcanzarían algo más de dignidad.

«Una boca menos», dijo Clara, su madre, que solía sufrir de oportunos problemas digestivos cuando la olla no lograba llenarse.

«Quién sabe cuándo lo vuelva a ver», pensó Aura, mientras tomaba para sí el pan de José Manuel y lo escondía en el bolsillo de su delantal, asegurándose de tener algo para llevarse a la boca al día siguiente.

Como todo junio, aquel fue igual de húmedo y frío que todos los que recordaba. Pensó en sus hermanos y en su madre, y que algunos de ellos se jugarían a la suerte sus dos mantas. Sonrió pensando los inesperados beneficios de su partida.

Solo su madre le preocupaba: una mujer aún entera pese a los golpes, pero de grandes silencios, que jamás hablaba de su vida en España, ni de su familia, ni de cuándo ni cómo conoció al padre de sus hijos. Su porte, la forma de expresarse y sus modales hacían suponer que su vida en las pampas no formaba parte del destino que otros creyeran suyo.

Aura sabía que, a pesar de todas sus diferencias, la entendería cuando leyera la carta que guardaba hacía días y que logró terminar entre lágrimas. Pensaba, mientras buscaba las palabras justas para la despedida, que era ella quien había sembrado esa necesidad de partir.

«Si no os gusta, allí tenéis la puerta», frase que repetía habitualmente y, a pesar de sonar a reproche, dejaba planteado un desafío.

Creía Aura que su fascinación por ellas tendría su origen en aquellas palabras, asociando desde siempre las puertas con la posibilidad de algo mejor.

Una semana antes de marcharse, había averiguado los horarios del tren Central Buenos Aires y que no era necesario sacar en forma previa el boleto.

El tren había llegado al pueblo el día 24 de mayo de 1889, siendo en realidad, en sus inicios, un tranvía de cuatro ruedas con capacidad para veinte personas sentadas, tirado por seis magníficos caballos zainos que trotaban sobre los dos senderos paralelos a las vías. Con la tracción a vapor, la actividad ferroviaria cambió de manera radical. El pueblo era como todas las estaciones a lo largo de la pampa húmeda y fértil, un punto de confluencia de la producción agropecuaria. Varias líneas férreas atravesaban el partido, traficando la riqueza producida por los gringos.

En la madrugada de la partida, Aura soltó su pelo, aunque ello le hiciera batallar constantemente con sus ondas, pero la sensación de libertad que le generaba bien valía la lucha. Caminó sin pausa por calles desiertas, sin nunca mirar hacia atrás. Aferrada a su maleta, como si con ella se le fuera la vida, ingresó a la estación del tren. Se acercó hasta la pequeña ventanilla para comprar el boleto, en tanto la sala de espera vacía le supo, en aquel momento, demasiado grande para aquel pueblo. Había allí dos largos bancos de madera apoyados en las paredes, de las que colgaban tres láminas que contaban, con imágenes, las bondades del ferrocarril.

Ese martes solo abordaron el convoy junto con Aura tres hombres de edad incierta; uno de ellos, tal vez viajante, con una gran maleta.

A nadie en la estación le llamó la atención que una joven, un tanto misteriosa, tomase el tren sola. Quizás porque Aura Ruiz era poco conocida o tal vez porque el señor Felipe Gonzalo llevaba poco tiempo como jefe de la estación, de lo contrario hubiera sido objeto de algún interrogatorio o murmuración, tan común en los pueblos en donde todo se quiere saber y, si no se sabe, algo se inventa.

Quince minutos antes de la hora de partida, resonaron las primeras campanadas que alertaban sobre la cercanía del convoy, mientras lo que quedaba de corazón en Aura se agitaba con idéntica intensidad.

Temblorosa, se levantó y, lentamente, se acercó a la puerta que conectaba la sala de espera con el andén.

«Esta también será una puerta que recordar», pensó, y lamentó no ser creyente para pedir protección a la Virgen del Buen Viaje.

La locomotora llegó abriéndose paso entre la niebla, dotando al momento de una mágica teatralidad.

Aura subió al segundo vagón y se ubicó en su asiento: 43, ventanilla. Miró hacia sus lados y se sintió a salvo.

CAPÍTULO II

En el vaivén adormecedor del tren, Aura sentía que, en cada metro que la locomotora le restaba a la pampa, se justificaban todas y cada una de las razones de su partida. Ya no podía vivir con esa sensación de asfixia permanente: Rodolfo Lagos estaba en el aire.

Rodolfo Lagos resultaba ser el prototipo de hombre de su época. Lo había visto por primera vez el día de la fiesta aniversario de la fábrica Manufactura Argentina de Alfombras SRL que se había instalado en la cuidad a finales de la década del 30, a la que había transformado para siempre.

La fábrica de alfombras, como la llamaban los lugareños, se caracterizó por ser el primer establecimiento fabril de la ciudad: lo más sorprendente era que la mano de obra utilizada mayormente era de mujeres. Muchas familias vieron en esa empresa el fin de sus penurias y la certeza de un ingreso fijo impensable para la época. Luego, con los años, sabrían esas mujeres en carne propia el gran costo de todo aquel esfuerzo que nunca tendría ni el merecido reconocimiento ni justa retribución, y que las bendiciones mensuales que les impartía el cura párroco tampoco le asegurarían la posibilidad de justicia divina. Y menos para los Ruiz que sostenían que la religión era el opio de los pueblos, y para Aura en particular, por ser la causa de sus primeras desgracias. Pertenecer a una humilde familia de inmigrantes, con manifiestas ideas socialistas en aquellos años, fueron causales suficientes para estigmatizarlos.

Pero los hombres de sotanas negras se las ingeniaban para aparecer en todos los momentos de la vida, provocando una adhesión que nunca llegaría. En la escuela, para hacerla rezar arrodillada en el áspero piso del patio, sometiéndola a un dios que nada le daba y que solo dejaba expuesta su pobreza en las suelas de sus zapatos. Y en los gallineros de don Pascual Escudero, de donde se llevaban siempre los mejores pollos y los huevos de doble yema.

Poco y nada sirvieron a Aura sus destacadas calificaciones. Mereciendo el honor de llevar la bandera de la patria, no la consideraron digna de portarla por “no ser hija de Dios”. Su silenciosa inteligencia fue otra de sus condenas. Niña con inquietudes, de buenas entendederas y sin temor al Todopoderoso era solo comparable a una hereje de la Edad Oscura.

Y así fue como Aura Ruiz soportó que Nelly Bosco fuera la elegida para llevar la bandera de ceremonia, a fuerza de escapularios y de promesas de descuentos a docentes y directivos de la escuela en la tienda de su padre.

Por ello agradeció finalizar el sexto grado. Se habían tornado insoportables las diferencias e injusticias a las que la escuela y los compañeros de clase la sometían, a ella y a sus hermanos. La soledad en los recreos, no ser invitada a saltar en la soga y a jugar a la escondida, o la burla permanente por comer todos los días lo mismo: una rodaja de pan con dos fetas de jamón y una naranja, que su madre les entregaba envueltos en un raído, pero impoluto lienzo, la asechaban. Estoicamente, además, los hermanos Ruiz fueron soportando, a lo largo de la vida escolar, castigos corporales implementados a modo de correctivo. El peor era permanecer de rodillas durante veinte minutos en un cajoncito con granos de maíz. El uso del puntero y la palmeta sobre los educandos también era la forma de sanción inmediata y preferida por aquellos docentes de íntegra moral y devotos de la Virgen de Luján. Puntazos en los dedos y en las piernas marcaban el ritmo de las clases diarias, pero también en las orejas y en la boca. Sus hermanos mayores eran abonados a esos correctivos, muchas veces injustamente aplicados. Ya lo afirmaba el refrán: «Hazte fama y échate a dormir».

José Manuel, el mayor y más rebelde de los hermanos, vio concretada la maldición que le echara a su maestra, la señorita Tobal, de misa y comunión diaria. Al día siguiente de una gran golpiza y de haberle apretado los dedos con la puerta del aula, la docente murió.

Y como si el martirio escolar fuera insuficiente, se sumó la muerte prematura y absurda de su padre al caerse de un techo sobre el cual estaba trabajando. Sus patrones se limitaron a acompañar en el sentimiento a la familia, pagar un cajón con el que le dieron sepultura y a entregar a su madre unos pocos pesos que solo alcanzaron para parar la olla un par de semanas. Esa muerte fue la estocada final para Aura, la que la obligó a colgar para siempre su desgastado guardapolvo blanco.

Aura sepultó su niñez junto a su padre una soleada tarde de agosto. Aún llorando su ausencia, debió comenzar a trabajar en un criadero de pollos y gallinas. Primero recogió huevos y, tras suplicar a su patrón Pascual Escudero, empezó a empacarlos para su venta. Regresaba a su casa cada tarde en silencio, con algunas plumas pegadas en las alpargatas y con un olor a mierda de gallina que no lograba combatir. Había intentado todo: frotaba sus manos con hojas de menta o desgranaba flores de lavanda; con ruda no, no soportaba su olor.

La Plumosa, rústico establecimiento avícola, quedaba un tanto lejos de la casa de Aura: al otro lado del arroyo, al que llegaba tras cruzar de punta a punta el pueblo. Las primeras seis cuadras, calcadas a la suya, estaban compuestas por pequeños lotes de terreno destinados principalmente a quintas de verduras, separadas unas de otras con árboles de granadas y nísperos. A nadie parecía importarle la ausencia de veredas, como tampoco que la zona se volviera imposible caminar en días de lluvia. Pero al llegar a la esquina en donde vivía la familia Paz, todo se transformaba: comenzaban las primeras veredas, el alumbrado público y casas con altas y lustrosas puertas de madera con manitos llamadoras, con sus largos zaguanes, imaginándoselo como propio al de los Quiroga. Adoraba sus mayólicas azules con arabescos dorados.

La Plumosa se presentaba velada ante Aura, cada mañana, detrás de cuatro álamos deslucidos. El establecimiento avícola no era más que una quinta con unos cuantos gallineros conectados entre sí por un extraño sistema por el cual Pascual Escudero pretendía alimentar a las gallinas, pero nunca lo había podido lograr. Todo lo que tuviese plumas era fuente de veneración para don Escudero. Además de pollos y gallinas, también criaba patos, pavos y, sobre todo, faisanes para consumo y orgullo personal, lo que le permitía cada fin de año jactarse de engalanar su mesa navideña con un plato digno de un rey.

Pero si algo tenían esos hediondos gallineros, era la vista inmejorable del camino ancho que comunicaba al pueblo con la nueva carretera nacional. Y fue allí en donde Aura, entre huevos y picotazos de alguna gallina ofuscada, se atrevió a imaginar otra vida, jurándose que no habría aves ni cacareos.

El tiempo, como aliado, fue transcurriendo en una anodina sucesión de días, con sus horas e instantes, transformando a Aura en una joven con la suficiente capacidad para alejarse de las aves de corral.

CAPÍTULO III

—¡Aura! —La voz chillona de Mabel llegaba desde la calle—. ¡Rápido! ¡Tengo una gran noticia!

Mabel no solo era una vecina, sino la única amiga que había logrado tener Aura a lo largo de los años. Desde el fallecimiento de su padre, Julián Ruiz, su madre se había encargado de abortar toda vida social, pero al vivir las muchachas a tan poca distancia, fue imposible frenar esa amistad. Era habitual entre las amigas encontrarse a charlar un rato y reír con las ocurrencias de Mabel y con alguna historia del pueblo, porque era bien sabido que a esta le encantaba el «lleva y trae». Sin embargo, la tarde en que a los gritos reclamó su presencia, Aura supuso que tal vez la novedad de Mabel realmente era muy buena, y no uno de los chismes a los que siempre los rodeaba de suspenso.

—Más te vale que de verdad se trate de una gran noticia: mis hermanos volvieron a las andadas y hoy mi madre está que se la lleva el diablo —contestó Aura manteniendo a su amiga lo más lejos posible de la casa, ya que su madre tenía la costumbre de escuchar detrás de las puertas o ventanas.

—¿Y cuándo no, Aura? Bueno, lo importante es que me enteré de que están tomando chicas para la fábrica de alfombras, y no solo eso: te cuento que ya me anoté, pero, y aquí viene la gran noticia: ¡también te anoté a vos! Así que, amiga, mañana, despedite de las gallinas y ponete tu mejor vestido, que te paso a buscar a las ocho.

Y sin mayor esfuerzo, Aura logró, junto con Mabel, ser admitida en la fábrica de alfombras, debido a que no se requería poseer conocimientos ni experiencia previa para realizar las tareas en el sector Bobinados: solo constricción al trabajo y ganas de aprender.

La fabricación de alfombras la maravilló desde el mismo instante en el que ingresó al recinto de los telares, y ese mundo útil de mil colores la inundó por completo. Los telares ocupaban casi todo el salón en varias hileras, con sus estructuras de madera y ovillos de lana de variados colores y tamaño que colgaban de sus travesaños. En tanto, en uno de los laterales del salón, un grupo de mujeres ovillaba la lana a mano y, apartado de todos, se hallaba la señora Oviedo quien, gallarda en su silla, realizaba sobre un tablero con témperas y lápices diversos diseños en papel milimetrado, el que luego sería interpretado por las tejedoras.

Era todo un espectáculo ver en acción a las tejedoras, recreando técnicas milenarias en la fabricación de alfombras, que consistía en ir anudando y recordando el hilo de lana sobre una urdimbre de hilo de algodón. La cantidad de nudos por metro cuadrado determinaba la calidad de la alfombra, llegando a tener 160.000 en dicha superficie.

El ritmo era constante y tensionante, con movimientos precisos, como si estuviesen ejecutando una pieza musical sobre un arpa. Sus dedos, por momentos, lograban una velocidad tal que hacía realidad el dicho «los dedos son más rápidos que la vista».

La obra final demandaba muchos meses de labor personal e intransferible, ya que cada alfombra debía ser realizada por el mismo grupo de tejedoras.

Cada telar podía contar con tres tejedoras: una de ellas, sentada al borde del banco, cumplía la función de «cantora», que leía el color de lana a utilizar y la cantidad de nudos a realizar; la que se sentaba en el medio los hacía, y la que estaba sobre el otro extremo del banco se encargaba de ajustarlos. Para la realización de algunas alfombras en particular, solo podía intervenir una tejedora, cuando el dibujo requería una habilidad especial. La intensidad del nudo y pasada de la lana resultaban la prolongación de sus huellas dactilares. Una de las alfombras más emblemáticas realizada en la fábrica fue tejida durante ocho años, siendo su destino el Vaticano.

La fábrica vendía excelencia, y ellas eran las artífices de ello.

Todas compartían el miedo al error en la lectura del patrón, ya que podría retrasar la labor durante meses, máxime si se tenía en cuenta que por día avanzan ¡unos 3 cm! Los días de humedad atentaban con la tranquilidad de las mujeres debido a que incidían en el manejo de los hilos, los que, sumado a la vigilancia espartana de la supervisora, transformaban a algunos días de trabajo en olvidables.

La labor que desarrolló Aura se circunscribía al armado de ovillos esféricos u ovales, de diversos colores, cuyo tamaño y peso variaba de 200 gramos a 2,5 kilogramos: todo, según el diseño y los colores que cada alfombra requería. Algunos días llegaba a ovillar de 8 a 10 kilos.

La mayoría de los hombres, en tanto, desplegaba su labor en otro establecimiento, en donde se realizaban las tareas más arduas: el urdido era hecho por ellos, debido a que tenían que levantar pesadas piezas: preparaban la malla metálica con hilos de algodón torsionado (para que fuera más fuerte y resistiera los tirones del tejido), que era la base donde trabajaba la tejedora. También se encargaban de los primeros recortes. En tanto el lavado de las alfombras con productos especiales y, sobre todo, con agua fresca y cristalina que barrían con las impurezas recogidas en el proceso de creación, se llevaba a cabo en el primer piso de la sede central, sobre calle San Martín, en donde se encontraban los telares.

La efervescencia de los primeros tiempos pronto se fue diluyendo en las extenuantes jornadas laborales que dejaban la espalda dolorida y calambres en las manos. Pero ese cansancio físico lograba mitigarse con las mil y una historias que solo decenas de mujeres juntas pueden generar. Y Mabel, como era de suponer, siempre se encontraba envuelta en alguna.

Las matinés en el Club Victoria, los bailes en el Club Almafuerte y las tan esperadas romerías españolas eran las principales causantes de peleas y competencias entre las operarias: allí se tejían amoríos y traiciones, se robaban novios, ilusiones y hasta maridos. Los concursos de belleza, tan en boga por aquellos tiempos, eran el pico máximo de aquellas contiendas de egos y afán de notoriedad. Era suficiente ser candidata al reinado para convertirse automáticamente en blanco de desprecios y de una que otra trastada laboral. Lograr ser reina de algún club aseguraba a la coronada, bailes y uno que otro beso, con promesas de más, con los mejores muchachos de la ciudad. Debían aquellas aprovechar la oportunidad efímera de su belleza para proyectar su futuro: los meses y la aparición de nuevas beldades se encargarían de secar los laureles y pasar prontamente al olvido.

Los amores y desengaños nacidos en las pistas de bailes eran arrastrados en la fábrica, resolviéndose en grescas que, a fuerza de tirones de pelo, cachetadas y hasta puntazos con tijeras, se dirimían en las pausas de labor. No era extraño en absoluto que la policía interviniera en alguna contienda de mujeres con olor a hombre.

Inolvidable y trágico fue el final del amor del cantante de tango del pueblo con una operaria: al no soportar el dolor de su abandono, y tras plasmar sus sentimientos en la letra del que fuera un tango memorable de la época, encontró en las vías del tren la única opción posible para mitigar el desamor. Cruel destino de aquel joven que terminó manchando con sangre su propio juramento: «yo de paciencia hago alarde y, aunque me griten cobarde, yo siempre la esperaré».

El día del quinto aniversario de la fábrica de alfombras fue apoteósico, el gran suceso del que se hablaría durante meses. Así lo había titulado el periódico local. Además de las autoridades municipales, el obispo de la Diócesis de Mercedes, Monseñor Anunciado Serafini, se encontraban presentes autoridades nacionales, provinciales y municipales, entre ellos el doctor Héctor J. Cámpora, gran amigo y colaborador del coronel Perón y futuro presidente de la Nación (aunque para ello debía correr mucha agua bajo el puente).

Nada de la magnificencia de la ceremonia ni del ágape para autoridades y personal tuvo mayor importancia que la perturbadora presencia de Rodolfo Lagos, flamante gerente general del establecimiento y nuevo convecino. Poco y nada se sabía sobre él.

Desde su llegada, se había convertido en el blanco de habladurías en zaguanes y almacenes… y el trofeo de caza de las señoritas de la sociedad. Tampoco él había hecho nada para evitarlo, ya que parecía disfrutar aquel tratamiento que le profesaban cual «estrella de cine».

La fascinación por los foráneos merecería un estudio sociológico en los pueblos del interior: desde Cristóbal Colón, al forastero todo se le cree y se le compra.

—Y al final, resultaron espejitos de colores tus palabras, Rodolfo —le había dicho Aura en su último encuentro, partida en dos por el dolor del desengaño.

Rodolfo Lagos fue presentado a los operarios en la fiesta aniversario luego de las palabras alusivas, las bendiciones del obispo y el brindis de rigor. Con voz potente y segura, dirigió su primer discurso a la masa trabajadora, resaltando en su arenga que «con su esfuerzo y dedicación al trabajo harán realidad un futuro mejor». Lo que no aclaró fue el futuro mejor para quién. Pero aquel día todo era felicidad.

Y fue Rodolfo quien reparó en Aura (en realidad, era imposible que pasara desapercibida). Habían dispuesto al personal femenino de tal manera que las más jóvenes y agraciadas ocupasen los lugares más cercanos al escenario, lo que generó más de una queja y peleas: la imagen comenzaba a ser un valor en sí misma. Nené Olmos y Mirita Plaza estaban confinadas detrás de las columnas, como era de esperar. Aura estaba allí, absorta ante tanta opulencia y promesas de una vida mejor: su particular belleza le valió ser seleccionada junto con Zulema Díaz para entregar las flores en representación de los empleados a las autoridades presentes. La elección de Aura fue toda una sorpresa entre sus compañeras: era una joven de pocas palabras que se limitaba a realizar la labor diaria y que sonreía con timidez ante los comentarios subidos de tono de sus compañeras. Hasta aquella elección, nunca había representado para ellas competencia alguna, dado que no tenía una vida social donde desplegar los encantos que los demás veían en ella.

Resultaba una rara avis