6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Der Roman Aussortiert: Kind 351 beschreibt nach einer wahren Begebenheit die Geschichte eines Mannes, der seine Kindheit und Jugend in einem katholischen Kinderheim verbracht hat und nun – als Erwachsener – von dieser Vergangenheit eingeholt wird. Der Roman erzählt einen Teil unbekannter deutscher Geschichte – verbunden mit einem emotionalen Beziehungsdrama.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 180

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Inhalt:

Der Roman Aussortiert: Kind 351 beschreibt nach einer wahren Begebenheit die Geschichte eines Mannes, der seine Kindheit und Jugend in einem katholischen Kinderheim verbracht hat und nun – als Erwachsener – von dieser Vergangenheit eingeholt wird. Der Roman erzählt einen Teil unbekannter deutscher Geschichte – verbunden mit einem emotionalen Beziehungsdrama.

Die Autorin:

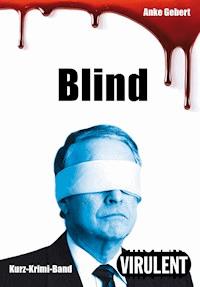

Anke Gebert studierte u. a. am „Deutschen Institut für Literatur“ in Leipzig. Sie arbeitete in verschiedenen Berufen, bevor sie in Hamburg an der Master School Film ein Drehbuch-Studium absolvierte.

Seit einigen Jahren ist sie freie Autorin von Romanen, erzählenden Sachbüchern und Drehbüchern und gibt Seminare für fiktives und autobiografisches Schreiben. Für ihre Arbeiten erhielt sie diverse Preise.

www.ankegebert.de

© 2025 Anke Gebert

www.ankegebert.de

(Zweite, überarbeitete und aktualisierte Auflage.)

Die Geschichte liegt als gleichnamiges Theaterstück im Per H. Lauke Verlag vor.)

Covergrafik mit KI erstellt

Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

In Erinnerung an Bernd K. Und in Hochachtung gegenüber all denen, die sich wie er zur Wehr setzen.

„Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich.“

Friedrich Nietzsche

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Widmung

Vorwort

1995

1961

1995

1965

1995

1995

Nachwort

AUSSORTIERT: KIND 351

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Widmung

Epigraph

Vorwort

Nachwort

AUSSORTIERT: KIND 351

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

Vorwort

Das Buch in Ihren Händen erzählt eine wahre Geschichte.

Mitte der 1990er-Jahre begegnete ich Bernd K. Er erzählte mir von seinem Leben: 1960, als kleiner Junge, wurde er in ein katholisches Heim eingewiesen und wuchs dort bis Mitte der 70er-Jahre auf. Was er dort erlebt hatte, machte mich sprachlos und inspirierte mich zu diesem Buch. Denn Bernd K. konnte nie vergessen. Obwohl er nach der Heimzeit seine Schulausbildung nachholte, als Handwerker arbeitete und eine Familie gründete, bestimmte diese Zeit sein gesamtes Leben – und seinen Tod.

Bis zu unserer Begegnung hatte Bernd K. noch nie über seine Kindheit und Jugend im Heim gesprochen. Niemand hatte davon gewusst. Er verheimlichte nicht nur das Grauen, die er dort erlebt hatte, sondern auch, dass er überhaupt im Heim, erst recht in einer katholischen Erziehungsanstalt, gewesen war.

Wie viele Opfer, denen in solchen Einrichtungen Schreckliches widerfahren war, brach er sein Schweigen erst mit fast 40 Jahren. Damals sollte er tatsächlich für seine Mutter – eine Frau, die er nie kennengelernt und die ihn im Kinderheim abgegeben hatte – finanziell aufkommen. Dagegen wehrte er sich mit aller Kraft.

Ich war die erste Person, der er seine Geschichte anvertraute. Das war in einer Zeit, in der noch nichts über die Zustände in vielen dieser Heime – in Deutschland gab es sie bis in die 1970er-Jahre – öffentlich bekannt war. Oder (noch) niemand etwas darüber wissen wollte. Es sollte noch Jahre dauern, bis sich das änderte.

Tief beeindruckt von Bernd K.s Geschichte, schrieb ich diese auf. Vor allem auch, weil er kein einzelnes

Opfer war. Er war eines von tausenden Kindern, denen großes Leid angetan, deren Seele gebrochen worden war. Tagtäglich.

Zunächst entstand ein Drehbuch. Es gewann mehrere Preise, wurde aber nicht verfilmt. Zu düster. Zu unglaubwürdig, so der Konsens der Entscheidungsträger. So etwas in Deutschland? Das kann es doch nicht gegeben haben!

Doch. Das hat es gegeben. In einem erschreckenden Ausmaß sogar.

Als Anfang des neuen Jahrtausends die ersten Opfer kirchlicher Einrichtungen ihr Schweigen öffentlich brachen, dauerte es noch eine Weile, bis Behörden und Medien endlich reagierten. Doch dann brach es wie eine Welle über die Öffentlichkeit herein: das Leid, die Qualen, der Missbrauch unzähliger Kinder in kirchlicher Obhut. Und wie tief viele Menschen bis heute unter den Folgen leiden. Unglaublich, dass es so lange brauchte, bis man ihnen Gehör verlieh und ihnen glaubte.

Es ist mir ein Anliegen, die unfassbare Geschichte des Bernd K. festzuhalten und zu verbreiten. Mit ihm ist mir ein Mensch begegnet, der versuchte, sich aus all dem Schrecklichen zu befreien und innere Rettung zu finden. Ein Mann, der niemals haderte und der sich gegen Ungerechtigkeit wehrte. Ob im Kinderheim oder später vor Gericht, um nicht für die fremde Frau, die nichts als ihn geboren hatte, aufkommen zu müssen.

Ich widme diesen Roman Bernd K. und allen Menschen, die sich so wie er zur Wehr setzen, all den Menschen, die niemals aufgeben. Und ich widme ihn denen, die wie Bernd trotz allem niemals die Fähigkeit zu lieben verlieren. Bernd hat seine Familie über alles geliebt.

Beim Erzählen folge ich Bernd K.s Leben. Den Namen habe ich geändert, und dieses Buch ist ein Roman, keine exakte Biografie. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen außerhalb von Bernd K.s Leben sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Anke Gebert, Hamburg 2025

„… Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus: ‚Knupper, knupper, kneischen, wer knuppert an meinem Häuschen?‘ Die Kinder antworteten: ‚Der Wind, der Wind, das himmlische Kind‘ … Da ging auf einmal die Tür auf, und eine steinalte Frau, die sich auf Krücken stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach: ‚Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierhergebracht? Kommt nur herein, bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid.‘ … Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertür ein. Er mochte schreien, wie er wollte, es half ihm nichts …“

(Zitat aus Hänsel und Gretel der Brüder Grimm)

1995

In dieser Stunde fühlt er sich, als wäre dieser Malersaal sein eigener Saal, sein Zuhause. Seit mehr als zwanzig Jahren arbeitet er hier, war morgens gekommen und abends gegangen, so wie die anderen Kollegen auch. Dann, eines Tages, als man ihn gebeten hatte, nach Feierabend noch eines der Bühnenbilder fertigzustellen, hatte er dieses unbeschreibliche Gefühl erlebt: Wie es ist, wenn er, nur er, in diesem großen Raum arbeitet. Wie es sein könnte, wenn er nicht einer unter den vielen anderen wäre. Den größten Genuss bereitete ihm bereits damals die Stille, die im Malersaal herrschte, wenn er hier allein war. Und so richtet Frank sich seit damals so häufig wie möglich diese Stunden nach Feierabend ein. Dazu hat er sich nach und nach dank hervorragender Arbeit unentbehrlich gemacht. Er weiß, dass ihn die freiwilligen Überstunden bei den Kollegen nicht unbedingt beliebt machen. Überstunden, die keiner von ihm verlangt, weil sie nicht bezahlt werden und Frank sie in der Regel auch nicht abbummelt. Sein Chef, der jedoch, Intendant des Opernhauses, weiß Franks freiwillige Dienste sehr zu schätzen. Wenn es in der Bühnenbildabteilung etwas Wichtiges zu tun gibt, wendet er sich an ihn – an Frank Wolff.

Heute war es wieder so: Die Arbeiten an der Bühnendekoration für Hänsel und Gretel waren in Verzug. Um sicherzustellen, dass sie bis zur Premiere fertig werden würden, hat Frank sich sofort bereit erklärt, länger zu arbeiten. Dass Frank dies macht, um sich selbst einen Gefallen zu tun, ahnt niemand.

Zu dieser Stunde, um 19 Uhr, ist niemand mehr im Raum. Kein Kollege würde hereinplatzen und etwas von Frank wollen. Er ist endlich ganz für sich. Kein Laut dringt herein, es riecht nach Farbe und Terpentin, die Neonröhren werfen ein grelles Licht auf das riesige Hexenhaus, das als Bühnenbild dienen wird. Frank muss keine Rolle mehr spielen. Muss nicht so tun, als sei er mit seinen Kollegen verbündet, nur weil er einer der Bühnenmaler ist. Er muss nicht mehr vor seinem Malersaal-Chef auf der Hut sein, nur weil dieser der Abteilungsleiter ist.

Wenn Frank bei der Arbeit innehält, ist es im Raum so still, dass es in seinen Ohren zu rauschen beginnt. Er könnte sich einreden, dass er Herrscher über diesen Saal ist. Er bräuchte nur die Tür zum Flur zu öffnen, dann könnte er zurück in einen sehr lebendigen Opernbetrieb treten. In den meisten Abteilungen wird jetzt, am Abend, gearbeitet, weil die laufende Vorstellung vorbereitet und, wie man es nennt, gefahren werden muss. Die Kollegen vom Malersaal gehören zu den wenigen, die normale Dienstzeiten mit regelmäßigen Feierabenden und freien Wochenenden haben.

Frank kniet sich hin, um den unteren Teil der Tür zum Knusperhaus zu streichen. Dabei durchfährt ihn ein starker Schmerz im Bein. Er stöhnt auf. Sieht sich erschrocken um. Niemand da. Das wievielte Knusperhaus ist es eigentlich, das Frank malt? Wie viele Hänsel-und-Gretel-Inszenierungen hat er an diesem Haus schon miterlebt? Von der ganz klassischen, als wären die Kulissen den altmodischen Illustrationen des Brüder Grimm-Märchens abgeschaut worden, bis zur heutigen, wieder einmal einer modernen, in der im Märchenwald auch graue Mülltonnen stehen, weil Bühnenbildner und Regisseure das so wollen. Frank hat längst aufgehört, sich darüber zu mokieren, inzwischen amüsiert er sich eher über die Opernmacher, die offenbar nicht wissen, dass es das alles bereits in den 80er-Jahren schon mehr als einmal gegeben hat. Ihm sind diejenigen Inszenierungen, die vermutlich auch im Sinne des Komponisten Engelbert Humperdinck wären, die liebsten. Frank hat zahllose verschiedene Opernaufführungen hier erlebt, doch Hänsel und Gretel bedeutet ihm am meisten.

Es ist das Märchen, das ihm nahegeht. So wie nichts anderes. So wie eine ganz bestimmte Geschichte. Eine, an die er sich geschworen hat nie mehr zu denken. Für die vielen Kinder, die zur Weihnachtszeit in die Oper kommen, sollte Hänsel und Gretel etwas Besonderes sein. Deshalb gestaltet Frank heimlich ein paar Teile des Bühnenbildes um. Ein paar Kleinigkeiten, die das Ganze liebevoller wirken lassen. In eine Lebkuchenplatte des Hauses malt er winzige lustige Tiere hinein, in eine andere eine kleine Familie an einem Tisch. Der Bühnenbildner wird keine dieser Änderungen bemerken oder sie sich selbst auf die Fahne schreiben, ist Frank überzeugt.

Seit beinahe einer Stunde kniet Frank in derselben Stellung. Belastet das Knie, das schon seit Jahren demoliert ist. Er weiß, dass er es eigentlich schonen sollte. Sein Rücken schmerzt ebenfalls. Keiner seiner Kollegen weiß, dass Frank Wolff zu vierzig Prozent schwerbehindert ist. Frank würde es am liebsten selbst nicht wissen. Er stellt den Pinsel in einen Eimer mit Terpentin. Langsam und unter leisem Stöhnen richtet er sich auf, blinzelt, sieht auf die fast vollständig bemalte Holzfront des Knusperhäuschens, nickt zufrieden vor sich, sieht dann auf die Uhr und denkt, dass es eigentlich Zeit ist, nach Hause zu gehen. Als er sich umdreht, steht der Intendant der Oper in der Tür. Frank zuckt zusammen und fragt sich, wie lang sein Chef ihn wohl schon beobachtet.

Klaus Böhm kommt schmunzelnd auf ihn zu. „Wenn wir dich nicht hätten!“

Frank überlegt angestrengt, wie sehr er sich in den letzten Minuten hatte gehenlassen und ob man ihm dabei seine Schmerzen angemerkt haben könnte. „Nützt ja nichts. Unser Bühnenbild muss doch fertig werden, Chef“, sagt er, bückt sich und nimmt den Pinsel aus dem Eimer heraus, um seine Arbeit fortzusetzen, so, als hätte er nichts anderes vorgehabt.

Böhm betrachtet die fertigen Knusperhäuschen-Elemente. „Gut, wirklich gut, Frank! Wenn wir Leute wie dich nicht hätten …“

Das sagt Böhm immer. Zu oft, denkt Frank, zu durchschaubar, und Böhm fährt fort: „Heutzutage macht doch normalerweise keiner mehr einen Handschlag zu viel. Du kannst dir nicht vorstellen, mit welchen Typen ich mich gerade beim Ausbau meines Ferienhauses herumschlagen muss. Einer wie du, einer, der richtig anpacken kann, ist da nicht dabei.“

„Wenn Sie wollen, kann ich mal zu Ihrem Haus rausfahren und ein bisschen mit anfassen“, schlägt Frank vor, ohne seinen Chef anzuschauen. Er sieht nur Böhms Schuhe. Schwarz und glänzend poliert.

„Ich habe nicht gewagt, dich zu fragen. Könntest du vielleicht schon am Wochenende?“, freut Klaus Böhm sich.

Frank schüttelt den Kopf. „Nein, da …“

„Du bekommst selbstverständlich eine Mark mehr pro Stunde als die ganzen Pfuscher. Die Wände in meinem Haus sollen mit Spachteltechnik bearbeitet werden. Du könntest denen mal zeigen, wie man das richtig macht. Zehn Mark pro Stunde, okay?“

„Zwölf “, entgegnet Frank und hebt jetzt den Kopf.

Böhms kantiges Gesicht zeigt ein Lächeln, er streckt ihm die Hand hin. „Elf“.

Frank schlägt ein. „Okay, Chef.“

Die Männer nicken sich zu, lächeln. Der Intendant wirft sich ein Ende seines langen, roten Wollschals über die Schulter und greift sich beim Hinausgehen einen noch verschlossenen Eimer Farbe.

Frank sieht ihm nach. Als er wieder allein im Malersaal ist, reibt er sich das schmerzende Knie.

*

Im Treppenhaus des riesigen Neubaus stehen ein paar Nachbarn vor der Fahrstuhltür, und als Frank näherkommt, hört er es: Erbost unterhalten sie sich darüber, dass sich erneut ein Sprayer mit undefinierbaren schwarzen Schriftzeichen an der Wand verewigt hat und dass der Fahrstuhl wieder einmal außer Betrieb ist. Doch auch wenn er funktioniert, steigt Frank die Treppen in den sechsten Stock grundsätzlich zu Fuß hinauf. Er hält es in diesem engen, geschlossenen Fahrstuhlkasten einfach nicht gut aus. Das weiß jedoch niemand, jeder glaubt, Frank nähme die Treppen, um körperlich fit zu bleiben. Ein älterer Nachbar, den er nur vom Guten-Tag-Sagen kennt, ruft ihm hinterher, wie gut es für ihn wäre, dass Frank sich nie an den Luxus des Fahrstuhlfahrens gewöhnt hätte, und dass endlich mal jemand etwas gegen diese verdammten Sprayer unternehmen müsste.

Frank nimmt immer zwei Stufen auf einmal. Es interessierte ihn noch nie, wie es im Hausflur oder gar vor dem Haus aussieht. Ihm ist nur wichtig, was sich hinter seiner eigenen Wohnungstür abspielt. Das Einzige, was für ihn wirklich zählt, ist sein Zuhause, ist seine Familie. Leise schließt er auf, um seine Frau und seinen Sohn zu überraschen. Einen Moment lang genießt er das Gefühl von Glück, als er sein Reich betritt, das ihn von dem heruntergekommenen Treppenhaus und den langweiligen Nachbarn trennt. Das ihn von der Welt da draußen trennt. Keiner der Bewohner des Neubaublocks war jemals in Frank Wolffs Wohnung gewesen und hatte somit keine Gelegenheit gehabt, die großen Materialcollagen anzusehen, die die Wände in Flur und Wohnzimmer schmücken. Frank fertigt sie nach Feierabend an, wenn er mal nicht irgendwelchen Nebenjobs nachgeht. Diese braucht er, um seiner Familie möglichst sämtliche materiellen Bedürfnisse zu erfüllen. Den Wolffs soll es an nichts fehlen. Er kauft seiner Frau jedes neue Haushaltsgerät. Und sein Sohn soll seinen Schulfreunden in Spielsachen in nichts nachstehen.

Als hätte Marcel gespürt, dass sein Vater nach Hause gekommen ist, reißt er die Tür des Kinderzimmers auf. „Papa!“

Frank denkt, dass Augenblicke wie dieser diejenigen sind, für die es sich lohnt zu leben, für die es sich lohnt, sehr viel zu arbeiten. Verschmitzt nimmt er ein Päckchen aus der Jackentasche und versteckt es hinter seinen Rücken. „Ich habe eine Überraschung für dich! Rate mal, in welcher Hand.“

Marcel zeigt lachend auf die linke Hand seines Vaters. Falsch. Franks Ehefrau Anne erscheint in der Küchentür und schüttelt vorwurfsvoll den Kopf, als Marcel ein kleines Paket Legosteine aus dem Geschenkpapier wickelt, zum Dank seinen Vater umarmt und wieder im Kinderzimmer verschwindet.

„Musste das sein?“, fragt Anne.

Frank geht auf sie zu und küsst sie lächelnd auf die Wange. „Ja, das musste sein. Und das hier auch …“ Er zieht aus seiner Jackentasche ein weiteres winziges Päckchen hervor und reicht es Anne.

Sie legt es wortlos auf die Anrichte und kehrt in die Küche zurück. „Du mit deinen Geschenken“, ruft sie über die Schulter. „Die ganze Bude quillt schon über. Es ist doch nicht Weihnachten!“

Frank folgt Anne.

„Bei uns soll jeden Tag Weihnachten sein! Dafür schufte ich jeden Tag. Damit wir es schön haben. Jeden Tag Weihnachten – verstehst du?“

Anne deckt den Küchentisch fürs Abendessen. Ohne dass er es selbst wahrnimmt, perfektioniert Frank Annes Anordnung der Gedecke: Er richtet Messer und Gabeln gerade aus, stellt die Tassen rechts oben im Abstand von genau einer Handbreite neben die Teller. Dann holt er das Geschenkpäckchen und legt es neben Annes Gedeck. „Stell dir vor“, sagt er währenddessen, „mein Oberchef hat mich gefragt, ob ich ihm beim Ausbau seines Ferienhauses helfe. Der hat dort offenbar nur lauter Kanaillen beschäftigt, die pfuschen.“

Trotzig legt Anne ein Messer, das Frank soeben geradegerückt hatte, wieder schief hin. „Du bist am Wochenende also mal wieder nicht zu Hause.“

„Was soll ich denn machen?“ Er legt das Messer wieder gerade hin. „Der Böhm, der ist vor mir fast auf Knien gerutscht. Da konnte ich ihm meine Hilfe doch nicht abschlagen. Und das Geld, das können wir auch gut gebrauchen.“ Frank will Anne küssen, doch sie entzieht sich seiner Annäherung.

„Ich möchte auch wieder arbeiten gehen. Etwas dazu verdienen“, sagt sie.

„Du weißt genau, dass du das nicht brauchst! Ich versorge dich. Und den Kleinen. Oder mache ich dir das etwa nicht gut genug?“

„Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest: Der Kleine ist schon lang nicht mehr klein. Und ich, ich halte es den ganzen Tag lang in der Wohnung nicht mehr aus. Ich muss raus!“ Anne wird laut.

„Ich will das nicht! Ich will, dass du hier bist und für unser Zuhause sorgst“, widerspricht Frank und ruft in Richtung Kinderzimmer: „Marcel! Abendbrot ist fertig!“

Der Junge kommt, Anne schneidet mit harten Bewegungen und versteinertem Gesicht Brot auf. Sie essen schweigend. Nur Marcel erzählt fröhlich von den neuen Legosteinen.

Als sie spätabends auf dem Sofa sitzen und Marcel schon schläft, öffnet Anne endlich das Geschenkpäckchen und holt die feingliedrige Goldkette hervor. Sie presst kurz die Lippen aufeinander. „Danke“, sagt sie, doch sie klingt nicht freudig. „Meine Mutter hat heute angerufen. Eine Stunde lang musste ich mit ihr reden. Es war mal wieder furchtbar.“

Frank legt Anne die Kette um, berührt dabei ihr helles Haar. Es ist so wunderbar seidig. „Und was wollte sie?“

„Was weiß ich? Übers Wetter reden. Und mir Vorwürfe machen. Die alte Leier: Andere Töchter besuchen ihre Eltern viel öfter als ich sie oder laden ihre Mütter zu sich ein. Über Weihnachten wollte sie natürlich auch schon wieder sprechen.“

Frank rückt dichter an Anne heran und legt einen Arm um ihren Rücken. „Vielleicht solltest du dich tatsächlich ein bisschen mehr um sie kümmern. Freu dich einfach ein wenig darüber, dass du eine Mutter hast. Und dass sie dich sehen will.“

Anne greift an die neue Kette, als läge sie zu eng um ihren Hals. „Das sagst du doch nur, weil du keine Mutter hast! Aber nur weil du Waise bist, muss ich meine Mutter nicht kritiklos hinnehmen.“ Sie steht auf und nimmt vom Telefontisch einen Brief. „Heute ist Post für dich gekommen.“

Frank zündet sich eine Zigarette an. „Was steht drin?“

„Ich mache doch deine Briefe nicht auf. So wie du meine.“ Sie legt den Brief vor ihn hin. Bleibt stehen.

Frank inhaliert tief und genüsslich und blickt zu Anne hoch. „Du kannst all meine Post lesen, ich habe keine Geheimnisse vor dir.“ Er blickt auf den Absender des Briefes. „Vom Sozialamt.“ Er zieht an der Zigarette, öffnet den Brief.

Sehr geehrter Herr Wolff,

gemäß unserer Unterlagen ist die beim Einwohnermeldeamt Osnabrück registrierte Bürgerin Frau Ursula Kieckbusch, geborene Wolff, Ihre leibliche Mutter. Frau Kieckbusch bezieht seit dem 1. April 1993 Beihilfen zum Lebensunterhalt.

Nach unseren Informationen sind Sie erwerbstätig und verfügen über ein geregeltes Einkommen. Das Bundessozialhilfegesetz verpflichtet Sie als Sohn, für Ihre Mutter finanziell aufzukommen. Bitte überweisen Sie die unten aufgeführten Beträge rückwirkend zu, 1.4.1993 innerhalb von 14 Tagen auf das folgende Konto …

„Und? Was will das Amt?“, fragt Anne.

Als könne er damit das Gelesene auslöschen, zerreißt Frank den Brief in Fetzen.

„Nichts will das Sozialamt Osnabrück von mir! Gar nichts. Falsch adressiert. Die meinen einen anderen. Vermutlich gibt’s Frank Wolffs wie Sand am Meer.“