9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

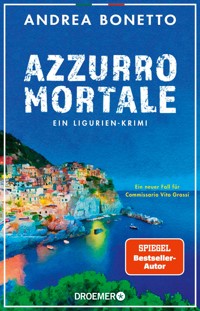

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Commissario Grassi

- Sprache: Deutsch

Eine Wasserleiche und Familienbesuch aus Rom: Im italienischen Urlaubskrimi »Azzurro mortale« ermittelt Commissario Vito Grassi und sein Powerfrauen-Team zum 2. Mal imatemraubend schönen Ligurien. Raue Klippen, malerische Dörfer und das karibisch anmutende Blau des ligurischen Meeres: Commissario Vito Grassi hat sich in seinem idyllisch gelegenen Rustico in Levanto eingelebt und freut sich über den Besuch seiner Frau und seines Sohnes aus Rom. Seine resolute Mitbewohnerin Toni ist allerdings wenig begeistert darüber, dass sie deswegen vorübergehend zu ihrer Mutter ziehen soll. Während Grassi mehr oder weniger erfolgreich versucht, sein Privatleben zu managen, wird im beschaulichen Corniglia - dem kleinsten Dorf der Cinque Terre - eine Leiche angeschwemmt. Identität, Fundort und die Todesursache "Trockenes Ertrinken" geben der Polizei Rätsel auf. Grassi ist überzeugt, dass der junge Mann ermordet wurde. Über eine anonyme Zeugin können er und seine schlagfertige junge Partnerin Marta Ricci eine überraschende Verbindung des Toten zum Einsturz der Morandi-Brücke herstellen. Als Grassi knapp einen weiteren Mord verhindert und dabei selbst in Lebensgefahr gerät, wird ihm klar, dass er mit seinen Ermittlungen einem größeren Feind in die Quere gekommen ist. Mit Vito Grassi hat der Autor Andrea Bonetto für seinen Italien-Krimi einen einfühlsamen wie eigenwilligen Commissario erschaffen. Geistreich und mit viel Humor ermittelt er an der schönsten Küste Italiens – perfekte Urlaubslektüre für Fans von Krimis mit Humor und für Leser*innen von Donna Leon, Pierre Martin oder Jean-Luc-Bannalec. »Eine höchst kurzweilige Verbrecherjagd in der ligurischen Provinz. Auf die versprochene Fortsetzung mit Commissario Grassi und seinem Team darf man sich freuen.« Westfalenpost über Abschied auf Italienisch Ihren ersten Fall lösen Commissario Vito Grassi und sein Powerfrauen-Team im Urlaubskrimi »Abschied auf Italienisch«, dem ersten Teil der Krimi-Reihe »Ein Fall für Commissario Grassi«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Andrea Bonetto

Azzurro mortale

Ein Ligurien-KrimiEin neuer Fall für Commissario Vito Grassi

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Rund 400 Stufen muss Commissario Vito Grassi erklimmen, nur um oben in Corniglia festzustellen, dass er weitere 400 Stufen zum Fundort der Leiche in der Marina absteigen muss. Denn dieser kleinste Ort der weltbekannten Cinque Terre an der schroffen ligurischen Küste liegt nicht auf Meereshöhe. 800 Stufen für eine Wasserleiche – und das in der Mittagshitze an einem Urlaubstag!

In der Marina erwarten Grassi nicht nur seine Kollegin Marta Ricci, sondern auch Gerichtsmediziner Dottore Penza, der sich pfeifend in einen Taucheranzug zwängt, um die Leiche zu bergen – einen jungen Mann, in Weiß gekleidet und auffällig tätowiert. Niemand scheint den Toten zu kennen oder zu vermissen. Und die Umstände seines Todes bleiben auch nach der Obduktion undurchsichtig. Doch dann meldet sich eine anonyme Zeugin, die den Toten nahe der Morandi-Brücke nur Minuten vor deren katastrophalem Einsturz in Genua gesehen haben will. Während Commissario Grassi noch versucht, die Wogen in seinem Privatleben wegen des missglückten Urlaubs zu glätten, gerät er in Monterosso in eine haarsträubende Schießerei. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen? Als Ricci eine entscheidende Entdeckung macht, kommt Bewegung in diesen rätselhaften Fall, der immer größere Kreise zieht und nicht nur für die Polizisten lebensbedrohlich wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Für meinen Vater

Montag

Grassi geht von Bord

Achthundert Stufen für eine Leiche

Trauerspiel

Baustellen und Nichtschwimmer

Notwendiges Verhalten zur Gefahrenabwehr

Dienstag

È complicato

Heimat auf dem Handy

In Zeiten emotionaler Not

Sonnenbrille, Musik, Zigaretten & Kugeln

Zweiter Nachtisch

Arm in Arm

Mittwoch

Sì sì, bene, sì sì

Wohlstand mehren, Arbeit schaffen

Im strömenden Regen ohne Verdeck mit einer Flasche Wein

Donnerstag

Was man heute Werte nennt

Alle auf Position

Unwiederbringliches für Unersetzbares

Django erwacht

Krümel und Klümpchen

Freitag

Totti, Tancredi, Völler und Geister

Drachentöter

Zelle mit getrennten Betten

Panikraum

Samstag

Herzrhythmusstörungen

Urlaubspläne

Anmerkungen des Autors

Dank an

Für meinen Vater

Montag

Grassi geht von Bord

Wie gut sie aussah, wenn ihr glattes, nackenlanges schwarzes Haar vom Wind zerzaust ihr Gesicht umspielte. Er konnte ihre Augen hinter den Gläsern der dunklen Sonnenbrille nicht erkennen und wusste doch, welcher Ausdruck darin lag, als Chiara ihn jetzt ansah, die Hände in die Hüften gestemmt: genervte Ungeduld, nur leicht geglättet von einem Anflug von Sorge um ihn. Sie legte sich eine Hand an den Mund, um ihm etwas zuzurufen, das er nicht verstand, weil der Wind die Worte zerfetzte. Sicher war es so etwas wie: »Jetzt stell dich nicht so an, Vito! Andiamo!«

Er sah sich um. Tatsächlich schien er der Letzte an Bord zu sein. Hinter ihm stand nur noch ein bulliger Mann in weißem »5 Terre«-T-Shirt und mit sehr dunkler Sonnenbrille, der ihm jetzt eine große haarige Hand auf die Schulter legte und ihn mit Nachdruck an den Rand des tanzenden Bootes schieben wollte. Aber Grassi wehrte sich. Er hielt sich mit beiden Händen an der Reling fest. Ihm war schwindelig und speiübel. Er hatte keinen Blick für die Schönheit der Umgebung, für die bunten Boote in der fast kreisrunden kleinen Bucht unterhalb der Chiesa di Santa Margherita di Antiochia. Grassi versuchte, die Kirchturmuhr zu fixieren, doch er musste die Augen schließen, weil es wieder rapide abwärts ging und sein Magen gleichzeitig Achterbahn nach oben fuhr.

Der Bug des Bootes, von dem aus der wackelige Stahlsteg zur Kaimauer von Vernazza, einer der Ortschaften der Cinque Terre, führte, hob und senkte sich heftig. Immer dann, wenn der Kapitän versuchte, die Position in dem schäumenden Wasser ungefähr vier Meter von der Mauer entfernt zu halten, heulte der Motor auf. Die schmale Brücke rutschte knirschend – Stahl auf Stahl – vor und zurück, schien immer dann nur noch um Haaresbreite an der Bootskante zu hängen, wenn das Boot von einer an die Mauer anbrandenden Welle plötzlich und heftig gehoben wurde und der Steg wie eine steile Rutsche vor Grassis Augen verschwand. Nur um im nächsten Augenblick, wenn der Bug tief in die Wellen tauchte, zum prekären Klettersteig zu werden. Der Commissario hatte Angst, in dem Moment in den brodelnden Grund katapultiert zu werden, in dem er auch nur einen Fuß auf diese wackelige Konstruktion setzte. In seinen Augen war es unverantwortlich, unter diesen Verhältnissen überhaupt die fünf Ortschaften anzufahren.

Andererseits hatte nicht einmal die kleine Rentnergruppe, die mit Chiara, seinem Sohn Alessandro und ihm in La Spezia an Bord gegangen war, Schwierigkeiten beim Ausstieg gehabt, sondern war fröhlich schnatternd übers Wasser gegangen.

Sein zwanzigjähriger Sohn Alessandro stand groß und breitschultrig und mit verschränkten Armen neben seiner Mutter und schien sich innerlich zu winden. Von Kindheit an war es ihm peinlich, wenn sein Vater in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit auf sich zog, ob freiwillig oder unfreiwillig. Als die kleine Rentnergruppe bei den Fahrgästen stehen blieb, die ungeduldig auf der Kaimauer darauf warteten, das Boot besteigen zu können, und sich gegenseitig amüsiert auf das Schauspiel des letzten renitenten Touristen aufmerksam machten, gab sich Alessandro einen Ruck. Er schob sich vorbei an dem gestikulierenden Marinaio, der auf der Kaimauer den Steg sicherte, war mit ein paar großen Schritten auf dem Boot und packte Grassi, der sich widerstandslos vom Boot führen ließ wie ein geschlagener Boxer aus dem Ring. Als Vater und Sohn wieder festen Boden unter den Füßen hatten, gab es vereinzelt höhnischen Applaus von den wartenden Touristen.

»Wirklich sehr witzig«, murmelte der Commissario.

An diesem strahlend blauen Montag Mitte Juli waren sie in La Spezia auf das erste Ausflugsboot gestiegen, das die Route über die fünf weltberühmten Dörfer bis Levanto fuhr. Chiara hatte darauf spekuliert, dass Touristen nach dem Wochenende ausschlafen wollten, und damit zumindest teilweise recht behalten. Jedenfalls war das Boot weniger voll, als Grassi in dieser Jahreszeit befürchtet hatte. Es war ihm leidlich gut gegangen, bis sie die Landzunge von Porto Venere passierten, den Golfo dei Poeti verließen und das offene Meer erreichten. Von nun an ging es bergab mit ihm. Und während Chiara und Alessandro entzückt mit gezückten Handys an Deck standen und Fotos der sich spektakulär an dem steilen Felsufer festkrallenden Dörfer Riomaggiore und Manarola schossen, saß Grassi auf einer Bank im Schiffsinneren und behielt schwitzend und konzentriert den Horizont im Auge, weil er gelesen hatte, dass das gegen Seekrankheit helfen sollte. Es half ihm allerdings nicht, und hinter Corniglia bettelte er geradezu darum, in Vernazza an Land gehen zu dürfen. Und dann traute er sich nicht einmal.

Kaum vier Monate zuvor war Commissario Vito Grassi mit seinem Roadster voller Schallplatten, einer Tasche mit zwei Paar Schuhen, wenigen Hemden und Leinenjacketts und einem Kopf voll wirrer Gedanken in Levanto eingetroffen. Weniger mit dem Bedauern, sein Leben und seine Familie in Rom zurückzulassen, als mit dem Wunsch, etwas zu finden, das die ungewohnte innere Leere nach dem Tod seines Vaters füllen konnte. Vorgefunden hatte er zwei Mordfälle, eine ungebetene Mitbewohnerin, die sich als Lebensretterin erwies, und ein Team kompetenter Kolleginnen, die ihm von Anfang an nichts hatten durchgehen lassen. Die Lösung der beiden Fälle hatte ihn den geliebten Roadster und fast den Kopf gekostet, aber ihm auch Respekt verschafft bei seiner selbstbewussten Partnerin Ispettore Ricci und seiner strengen Chefin, der Quästorin von La Spezia, Lilia Feltrinelli.

Nun war zum ersten Mal zumindest ein Teil seiner Familie für ein paar Tage zu Besuch gekommen. Seine Tochter Lucy studierte in Berlin und hatte Besseres vor. Seit sie im Frühjahr einen Fahrradunfall gehabt und ein junger Mann sich als barmherziger Samariter entpuppt hatte, hörten sie erstaunlich wenig von ihr. Grassi versuchte, sich keine Sorgen um sie zu machen. Schließlich hatte sie bei ihrer Abreise vor etwas weniger als einem Jahr ermahnend zu ihm gesagt: »Papà: Wenn du nichts von mir hörst, dann ist alles in Ordnung.« Für Grassi keine Beruhigung, sondern ein unauflösbarer Widerspruch: Woher sollte er wissen, dass alles in Ordnung war, wenn er nichts von ihr hörte?

Weil ihm kein anderes Fahrzeug zur Verfügung gestanden hatte, holte Grassi die beiden am Samstag mit der Ape vom Bahnhof in Levanto ab. Erst als er seine Frau Chiara erwartungsvoll lächelnd aus dem Zug steigen sah, fragte sich Vito Grassi, warum er sie nicht mehr vermisst hatte in der vergangenen Zeit. So sehr freute er sich, sie zu sehen, dass er beinahe seinen Sohn Alessandro übersehen hätte, obwohl der mit seinen fast zwei Metern lichter Höhe nun wirklich kaum zu übersehen war. Chiara quetschte sich neben ihn ins Führerhäuschen des dreirädrigen Vehikels, einen Arm aus dem Fenster und einen Arm um seinen Nacken gelegt, um etwas mehr Platz zu haben. Körper an Körper spürte Grassi ihre Wärme, lachte mit ihr, wenn das kleine Gefährt im Kriechgang durch die Schlaglöcher der grauenvollen steilen Zufahrtsstraße zum Haus holperte und Alessandro auf der Ladefläche hilflos kreischend hin und her geworfen wurde.

Vito Grassis Mitbewohnerin Toni, mit der er sich nach seiner Ankunft schnell angefeindet und in den hektischen Tagen der Mörderjagd im März bald angefreundet hatte, war nur widerwillig für die Tage des Besuchs zu ihrer Mutter in die winzige Wohnung in Corniglia gezogen. Das Wetter sei doch warm und trocken und sie habe kein Problem damit, auf einer Isomatte auf der Terrasse oder im Olivenhain zu schlafen. Sie konnte erstaunlich unsensibel sein, dachte Grassi. Natürlich war ihre Anwesenheit keine Platzfrage.

Anfangs hatte er Chiara von dieser Freundin seines Vaters erzählt, die sich um den Olivenhain kümmerte. Auch dass er und Toni manchmal gemeinsam kochten – meistens kochte sie, und er war der Handlanger – und an manchen Abenden über seinen Vater Emilio sprachen, mit dem sie zuletzt so viel mehr Zeit verbracht hatte als er. Gleichzeitig hatte er immer so getan, als gäbe es eigentlich gar nichts zu erzählen. Jedenfalls nichts, was Chiara hätte misstrauisch machen können.

Unerwähnt gelassen hatte er den Wein, den sie bei den langen nächtlichen Gesprächen über Emilio getrunken, und die Tränen, die sie dabei vergossen hatten. Nicht gesagt hatte er Chiara, dass er sich nicht daran erinnern konnte, wann er zuletzt bei einem Menschen eine solche Vertrautheit gespürt hatte, die zugleich immer noch ein bisschen mysteriös war. Nicht erzählt hatte er davon, dass er und Toni nach einem solchen weinseligen Gespräch zusammen auf dem Sofa eingeschlafen waren und er tief in der Nacht aufgewacht war. Toni schlummerte mit offenem Mund in ihrer Sofaecke. Ihre Füße in den dicken Stricksocken hatte sie im Schlaf unter seinen Hintern geschoben, sie zuckten im Traum. Grassi war so erschrocken von dieser ungewollten intimen Berührung, dass er aufgesprungen und ein paar Sekunden schwer atmend vor dem Sofa gestanden war. Dann, weil sein üblicher Schlafplatz schließlich besetzt war, hatte er sich zögernd ins Schlafzimmer zurückgezogen und den Wecker seines Handys auf halb sechs Uhr gestellt, damit er auf jeden Fall auf und aus dem Haus war, bevor Toni erwachte. Sie hatten nie ein Wort über diese Nacht verloren.

Und schon gar nicht erzählt hatte er Chiara von einem anderen Morgen zwei Wochen zuvor, als er schlaftrunken und etwas nach seiner üblichen Zeit vom Sofa aufgestanden und ins Bad geschlurft war, nur um plötzlich einer splitternackten Toni gegenüberzustehen. Sie stand seitlich zu ihm im grellen Licht des Badezimmerspiegels und hatte die Arme über den Kopf gehoben, um sich die nassen Haare mit einem weißen Handtuch trocken zu reiben. Als sie ihn bemerkte, bedeckte sie sich nicht, sondern drehte sich einfach zu ihm um, betrachtete ihn mit diesem Blick, der – wie Grassi manchmal dachte – Wildschweine töten konnte, legte ihm eine Hand auf die Brust und gab ihm einen Schubs, sodass er rückwärts in den Flur stolperte. Dann hatte sie die Badezimmertür mit einem Knall wieder zugeschlagen. Seit dem kleinen Vorfall, der natürlich einmal hatte passieren müssen, wenn man sich ein Bad teilte, kämpfte Grassi hin und wieder damit, das Bild der nackten Toni aus seinem Kopf zu vertreiben. Es gelang ihm bisher ganz gut.

Und als Chiara vor dem Haus ihre braunen Beine aus der Ape faltete, sich die Sonnenbrille in die glatten schwarzen Haare schob, die Hände in die Hüften stemmte und sich strahlend umsah, gab es in seinem Kopf keine Toni mehr.

Alessandro sprang von der Ladefläche, kam in drohender Boxerhaltung auf seinen Vater zu und traf ihn zweimal hintereinander mit schnellen, kurzen Jabs auf den Oberarm.

»Aua! Madonna!«

»Sehe gar nicht ein, warum nur ich blaue Flecken haben sollte.« Alessandro rieb sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hüfte, aber an seiner aufgedrehten Art konnte Grassi erkennen, dass ihm die abenteuerliche Fahrt auf der Ladefläche der Ape Spaß gemacht hatte. Alessandro griff nach dem Koffer seiner Mutter und seiner Tasche. »Das hat Nonno selbst gebaut?«, staunte er beim Anblick des zweistöckigen Hauses aus Naturstein, das sich an den Hang schmiegte. Das Gelände um das Haus herum war steinig und grün zugleich, auf dem trockenen Boden der Macchia wuchsen wilde immergrüne Olivenbäume. Es war noch früh am Tag, aber schon sehr warm. In der würzig nach Wacholder, Rosmarin und Myrte duf-tenden Luft hing das durch Mark und Bein gehende Zirpen unzähliger Grillen.

»Sì. Er hat fast fünf Jahre dafür gebraucht.«

»Aber warum hier am Arsch der Welt? Warum nicht unten im Ort näher am Strand?«

»Man kann hier nicht neu bauen, wie und wo man will, Alessandro. Dein Nonno hat die Ruine eines Rusticos samt Grundstück gekauft und auf dem Grundriss ein neues Haus gebaut. Keinen Meter breiter oder länger. Und es ist doch schön hier, oder?«

»Sì, sehr schön«, sagte Chiara. Er sah sie für einen Moment die Augen schließen und tief durchatmen. »Ist das dein Olivenhain?« Sie deutete auf die angrenzenden Baumreihen.

Mein Olivenhain, dachte Grassi. So hatte er ihn noch nie betrachtet. Toni kümmerte sich darum, hatte die Bäume im Frühjahr zugeschnitten, hatte die Jahre zuvor die Netze unter den Bäumen gespannt und geerntet, die Früchte gepresst, das Öl gefiltert und abgefüllt. Nein, es war nicht sein Olivenhain, sondern ihrer.

»Ja«, sagte Vito. »Der Hain gehört zum Haus.«

»Viel Arbeit«, sagte Chiara fachmännisch nickend. Als Inhaberin einer gut gehenden Landschaftsgärtnerei in Rom kannte sie sich mit Olivenbäumen aus. »Aber die macht dann wohl diese Toni, oder?«

»Welche Toni?«, mischte Alessandro sich ein.

»Kommt sie mal her?«, fragte Chiara und wandte sich zum Haus, ohne eine Antwort abzuwarten.

»Welche Toni?«, fragte Alessandro noch mal.

»Eine Freundin von Nonno, die hier mit ihm gewohnt hat«, sagte Grassi.

Chiara drehte sich im Gehen einmal um die eigene Achse. »Ich würde sie jedenfalls gern mal kennenlernen.«

»Nonno hatte eine Freundin?«, fragte Alessandro und zog anerkennend die Augenbrauen hoch.

»Was? Nein, nicht diese Art von Freundin«, erwiderte Grassi. Die Situation stresste ihn. »Und nein, sie wohnt nicht mehr hier«, sagte er fast trotzig und dachte den Gedanken zu Ende, zumindest nicht, solange ihr beide hier seid. Als er Chiara das erste Mal von seiner überraschenden Mitbewohnerin am Telefon erzählt hatte, hatte er scherzhaft und etwas peinlich berührt zu ihr gemeint, es gäbe »keinen Grund, eifersüchtig zu werden«. Aber Chiara hatte ihn nur daran erinnert, dass sie nie eifersüchtig war. Ihre Selbstsicherheit ärgerte Grassi auf schwer erklärbare Weise.

Er ging mit ausholenden Schritten an seiner Familie vorbei über das seit Monaten sonnenverbrannte braune Gras des Vorplatzes auf das Haus zu und trat durch die Terrassentür in den großen Raum im Erdgeschoss, das Wohnzimmer und offene Küche beherbergte. Er nahm seinem Sohn Chiaras Tasche ab und brachte sie ins Schlafzimmer. Das Doppelbett war frisch bezogen. Er hatte sauber gemacht. Im Sonnenlicht, das durch die Fenster schien, tanzte noch aufgewirbelter Staub.

Chiara trat von hinten an ihn heran und umarmte ihn fest. »Dir geht es gut hier, oder?«

Die Berührung ließ ihn eine Sekunde lang steif werden, dann entspannte er sich, befreite sich ein wenig aus ihrem Griff, um sich in ihren Armen umdrehen zu können und die Umarmung zu erwidern. »Ja«, sagte er. »Mir geht es gut.«

»Hast du nicht manchmal wieder Lust auf Rom? Unsere Spaziergänge am Tiber? Straccetti di manzo unten bei Tommaso?« Sie lächelte aufmunternd.

»Doch.« Grassi wusste nicht recht, was er sagen sollte. »Aber hier ist es auch schön, und ich freue mich, dass ihr ein paar Tage hier seid.«

Sie schob ihn etwas von sich weg und sah ihm direkt in die Augen. »Und ich will in den paar Tagen ganz viel sehen und unternehmen. Morgen schauen wir uns Levanto an und gehen an den Strand …«

»… trinken ein paar Aperol Spritz in der Piper Bar …«

»… und am Montag machen wir eine Bootsfahrt entlang der Cinque Terre. Ist alles schon organisiert.«

»Und heute Abend gehen wir zu Piero in die Bar«, sagte er vorfreudig.

Sie umarmte ihn wieder. »Gut, dass du dir ein paar Tage freinehmen konntest, Vito.«

Tatsächlich war die Lage gerade ziemlich ruhig, und die Arbeit bestand aus viel Routine. Aber für Routine brauchte man mehr Disziplin, als Grassi aufzubringen vermochte. Deshalb machte sie ihn gleichzeitig nervös und träge. Dazu die Hitze, die sich seit Wochen unbarmherzig über das ganze Land gelegt hatte. Hatte er Lust, zusammen mit vielen anderen Menschen auf ein Boot zu steigen? Nein. Tat er es Chiara zuliebe? Ganz bestimmt.

Er sagte: »Wenn das Verbrechen Urlaub macht, freut sich der Commissario.«

Achthundert Stufen für eine Leiche

Nach Essen war ihm nicht zumute, aber er hatte sich für Chiara und Alessandro brav in die kurze Schlange der Touristen vor der Focacceria in der Gasse hinter dem Hafen angestellt, während die beiden sich ein Plätzchen auf dem Mäuerchen am Strand unterhalb der Kirche suchten. Das junge amerikanische Pärchen mit Trekkingsandalen, Knieschonern und Multifunktionsgürteln, in denen sich Wasserflaschen wie Artilleriegeschosse aneinanderreihten, ließ sich etwas ausführlicher die Zutatenliste des Focacciateigs erläutern. Zwar sprachen die jungen flinken Frauen hinter dem Tresen perfekt Englisch, aber die Amerikaner bestanden darauf, ihr gut gemeintes Italienisch anzuwenden. Die Klärung der Frage, ob die Focaccia glutenfrei sei, zog sich deshalb etwas in die Länge.

Grassi balancierte gerade zwei Focacce mit Pesto über den Strand, als er das Handy in seiner Hosentasche vibrieren spürte. Er beschleunigte seine Schritte, erreichte Alessandro und Chiara, drückte ihnen ungeduldig das Essen und zwei Flaschen Wasser in die Hand und zog mit spitzen, fettigen Fingern sein Telefon hervor. Seine Partnerin Marta Ricci hatte schon aufgelegt, aber ihrem Anrufversuch sofort eine Nachricht folgen lassen: »Wo sind Sie?« Fünf weitere Nachrichten von ihr waren in den letzten zwanzig Minuten aufgelaufen. Entweder er hatte auf dem Boot keinen Empfang gehabt, oder er war zu sehr damit beschäftigt gewesen, sich nicht zu übergeben.

Der Commissario drückte auf Rückruf. »Hallo, Ricci? Ich hatte doch gesagt, dass ich Besuch bekomme. Wir sind gerade am Strand.«

»Ich erwische Sie doch hoffentlich nicht in Badehosen, Commissario? Das wäre mir sehr unangenehm.«

»Sie werden mich nie in Badehosen erwischen, Ricci, das kann ich Ihnen versprechen.«

»Grazie. Ich glaube, mir würde schon der Anblick von Dottore Penza in Badehosen reichen. Na ja, ich hoffe, er trägt einen Neoprenanzug bei der Bergung. Aber egal. Ich hatte ganz vergessen, dass Sie Urlaub genommen haben. Also entschuldigen Sie die Störung.«

»Jetzt, wo Sie mich schon mal dranhaben, können Sie mir auch sagen, worum es geht. Von was für einer Bergung sprechen Sie, Ispettore?«

»Penza will die Leiche persönlich aus der Marina ziehen.«

»Eine Leiche?«, fragte Grassi ungeduldig. Er mochte es nicht, wenn er jemandem alles aus der Nase ziehen musste.

Chiara hatte erst zweimal in ihre Focaccia gebissen, aber kaum hatte sie Grassi »Eine Leiche?« in sein Telefon rufen hören, da packte sie die Reste ihres Essens zurück in die fettige Papiertüte. Sie kannte ihren Mann lange und gut genug, um zu wissen, wann es ernst wurde.

»Sie haben frei, Commissario, also vergessen Sie’s. Ich übernehme.«

»Was für eine Leiche?«

Ricci seufzte. »Die Meldung ist vor knapp einer Stunde reingekommen. Im Meer vor Corniglia treibt eine Leiche. Die Polizia Locale ist vor Ort, und wir sind auch schon unterwegs.«

»Wahrscheinlich ein ertrunkener Tourist. Warum müssen wir uns darum kümmern?«

»Weil die Polizia di Stato angerufen wurde. Eine gewisse …«, Ricci stockte und schien etwas abzulesen, »… Maria Solinas hat die Leiche entdeckt, aber angerufen hat ihre Tochter. Erst bei der Polizia Locale in Vernazza, die fühlten sich jedoch nicht zuständig, und dann bei uns …«

»Sagen Sie den Namen noch mal.«

»Vernazza. Eines der fünf Dörfer der Cinque Terre. Sagen Sie bloß, das kennen Sie nicht.«

»Natürlich kenne ich Vernazza. Ich stehe gerade in Vernazza, wenn Sie’s genau wissen wollen. Ich meine den Namen der Frau, die die Leiche entdeckt hat.«

»Solinas, Maria. Kennen Sie sie?«

»Allerdings.« Maria war Tonis Mutter. Sie wohnte in Corniglia. »Und ihre Tochter Toni Solinas hat angerufen?«

»Ja, genau. Woher … Ach herrje!«, rief Ricci. »Ich habe gar nicht geschaltet. Ist das etwa Ihre Toni, Commissario?«

»Ich habe keine Toni, Ispettore. Merken Sie sich das«, raunte Grassi von Chiara abgewandt ins Telefon.

»Ich meine doch nur …«

»Ich weiß, was Sie meinen«, unterbrach er sie.

Bei seinem ersten Fall im März hatte Toni den Commissario zu einer verstümmelten Leiche im Gebüsch hinter seinem Olivenhain geführt, um es so wirken zu lassen, als hätte Grassi den Fund zuerst gemacht. Und nun meldete ihre Mutter einen Leichenfund? Lag das Auffinden von Toten bei den Solinas in der Familie? Schon im März war Toni zum mehr oder weniger unfreiwilligen Ermittlungsgegenstand geworden und gar nicht erfreut darüber gewesen. Denn seit sie als junger Mensch eine traumatische Erfahrung mit Polizeigewalt gemacht hatte, in die Mühlen der Justiz geraten und sogar eine Zeit lang auf der Flucht vor ihr gewesen war, wohnte ihrem Wesen ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber dem Staat im Allgemeinen und der Polizei im Besonderen inne.

»Bene, ich bin schon unterwegs«, sagte der Commissario.

»Nein, Sie bleiben, wo Sie sind.«

Grassi ignorierte den Einspruch. »Ich nehme den Regionalzug, das ist nur eine Station.« Die Ortschaften der Cinque Terre verteilten sich über einen zwanzig Kilometer langen Küstenstreifen der ligurischen Riviera. Sie waren zwar über Straßen erreichbar, aber die waren schmal, steil und kurvig und kosteten viel Zeit. Schneller ging es mit dem Regionalzug der Trenitalia, der aufgrund der Topografie fast ausschließlich durch Tunnel fahren musste. So kam es, dass die gut sechs Kilometer lange Autofahrt zwischen den benachbarten Dörfern Vernazza und Corniglia fast eine halbe Stunde brauchte, der Zug jedoch nur drei Minuten.

Dann fiel dem Commissario ein, dass man vom Bahnhof in Corniglia aus erst gut einhundert Höhenmeter zum Dorf hochlaufen musste, um von dort auf der anderen Seite der Ortschaft die Marina zu erreichen. »Bitte schicken Sie jemanden zum Bahnhof von Corniglia, um mich abzuholen.«

»Okay, Sie sind der Chef.«

Grassi beendete das Gespräch, wandte sich mit ausgebreiteten Armen an Chiara und Alessandro und sagte bedauernd: »Ragazzi, es tut mir wirklich leid, aber ich muss euch alleine lassen und mich um einen Fall kümmern.«

»Schon gut, Vito«, sagte Chiara.

Alessandro war geradezu begeistert, Zeuge einer beginnenden Ermittlung zu werden. Zwischen den riesigen Bissen, die er auf dem Weg zum Bahnhof von seiner Focaccia abriss, stellte er Spekulationen über Beschaffenheit und Herkunft der Leiche an. »Okay, also möglich ist natürlich Selbstmord«, sagte er. »Aber die italienische Selbstmordrate liegt sogar noch weit unter der von der Schweiz und Brasilien. Und dann auch noch hier auf dem Land? Unwahrscheinlich.« Grassi sah schmunzelnd zu seinem Sohn auf. Der studierte Politik in Pavia und kannte sich mit solchen Statistiken aus. »Außerdem gehen nur die wenigsten, die sich das Leben nehmen wollen, tatsächlich ins Wasser. Oder vielleicht ist das so ein Fall, wo jemand mit dem Auto stur seinem Navi gefolgt ist, bis die Straße zu Ende war und er über die Kaimauer den Abflug gemacht hat. In dem Fall läge noch ein Auto im Wasser. Oder das Opfer könnte von einem Kreuzfahrtschiff gefallen sein, è possibile. Jemand hat sich in der Captain’s Bar ein paar Gin Tonic zu viel gegönnt und sich auf dem Weg in seine Kabine ein bisschen weit rausgelehnt, um den Mond zu betrachten. Menschen, die über Bord gehen, geraten allerdings oft in den Sog der Schiffsschraube, wenn das passiert, kann man nicht mehr viel …«

»Okay, Alessandro«, unterbrach ihn Grassi lachend, blieb stehen und drehte sich zu ihm um. »Wenn ich deine Fantasie hätte, müsste ich gar nicht mehr ermitteln. Das ist alles superspannend, aber total sinnlos.«

Sie standen mitten auf der »Via Roma« genannten Gasse in Vernazza, die über gut dreihundert Meter den Strand mit dem kleinen Bahnhof verband. Immer mehr Touristen drängten sich durch die schmale Hauptgasse des Ortes vom Bahnhof kommend zum Meer hinunter. Grassi war es unangenehm, im Weg zu stehen, also trat er an einer Stelle, an der die Gasse breiter wurde, an den Rand. In einer Mauernische stand ein alter Trinkwasserbrunnen. Grassi merkte erst jetzt, wie durstig er war. Während seiner Seekrankheit hatte er nichts zu sich nehmen können, und nun fühlte er sich dehydriert. Er trank drei große Schlucke kaltes Wasser aus der hohlen Hand, schüttelte sie und sagte: »Ihr beide fahrt jetzt am besten mit dem Zug nach Levanto zurück, ich muss in die entgegengesetzte Richtung nach Corniglia.« Er war in Gedanken nun schon ganz bei der Wasserleiche.

»Nein, Commissario, das werden wir nicht«, sagte Chiara.

»Chiara, sieh doch ein, dass ich euch nicht zu einem möglichen Tatort mitnehmen kann.« Und zudem gilt es zu verhindern, dass Chiara in Corniglia Toni begegnet, dachte er bei sich.

»Warum nicht?«, fragte Alessandro. »Du leitest doch die Ermittlungen, und du bestimmst, wer dabei ist.«

»Ich will gar nicht zu deinem Tatort, Vito. Aber wir haben eine Tageskarte für die Boote entlang der Cinque Terre bis Levanto, und da steige ich bestimmt nicht in einen Zug, von dem aus ich nur Tunnelwände sehen kann. Gib mir bitte den Schlüssel.« Sie streckte ihm eine Hand entgegen.

»Das Haus ist nicht abgeschlossen.«

Sie verdrehte die Augen hinter den Sonnenbrillengläsern. »Ich meine für die Ape, die am Bahnhof von Levanto steht. Ich laufe doch nicht zum Haus hoch.«

»Kannst du die fahren?«

»Ich kann Roller fahren«, sagte Alessandro schnell. »Eine Ape ist auch nur ein Motorroller mit einem Rad mehr.«

Grassi kramte den kleinen Schlüssel aus der Seitentasche seines Leinenjacketts und reichte ihn ihr. »Findest du den Weg zum Haus?«

Natürlich würde sie ihn finden. Chiara gab ihm noch einen schmatzenden Kuss auf die Wange, dann nahm sie Alessandro am Arm und zog ihn mit sich in Richtung Hafen. Grassi winkte und rief ihnen ein »Buona giornata!« hinterher.

Er hatte Glück, dass der Regionalzug der Trenitalia in Richtung La Spezia gerade einfuhr, als er den Bahnsteig betrat. Kaum fünf Minuten später rollte er in Corniglia aus dem Tunnel, und der Commissario trat zusammen mit einigen Touristen ins grelle Sonnenlicht. Ricci hatte versprochen, dass die Kollegen ihn am Bahnhof abholen würden, aber da stand kein Polizeiwagen, sondern nur ein beleibter, weißhaariger, bärtiger alter Mann neben einem klapprigen japanischen Motorroller, dessen ursprüngliche Farbe man nicht mehr erkennen konnte. Hinter Grassi brandeten unaufhörlich weiß schäumende Brecher an die Ufermauer. Es war einer dieser Tage, an dem die Surfergemeinde von Levanto sicher ihre Freude hatte. Kein Wunder, dachte Grassi, dass ihm auf dem Boot schlecht geworden war. Im Südosten sah man den nächsten Ort Manarola wie eine bunte Festung auf der felsigen Landzunge thronen.

Der Commissario blickte auf den kleinen Ort Corniglia hoch über ihm auf dem Felsen und seufzte. Er hatte keine Zeit zu verlieren und musste wohl oder übel in der wachsenden Mittagshitze zu Fuß da hochkraxeln. Er zog sein Jackett aus, warf es sich über die Schulter und machte sich mit den anderen Touristen auf den Weg entlang der Gleise bis zum Beginn der gewundenen langen Steintreppe.

Das kleinste der fünf jahrhundertealten Dörfer an der schroffen ligurischen Küste lag als einziges nicht auf Meereshöhe, sondern ungefähr einhundert Meter darüber auf einem vorspringenden Felsen. Das versprach spektakuläre Aussichten auf die Küste, hatte aber seinen Preis für Reisende. Da der Bahnhof von Corniglia südöstlich dieser Landzunge einerseits direkt am Wasser lag und andererseits die einzige Marina zu klein für Ausflugsboote war, musste man gut zu Fuß sein, um in den Ort zu gelangen. Der Commissario war körperlich in keiner schlechten Verfassung, fühlte sich aber schnell unwohl in seiner Haut, wenn er ins Schwitzen kam. Was sich nicht vermeiden ließ, denn er musste sich beeilen.

Fröhliche und unternehmungslustige Stimmen umgaben ihn. Noch wusste niemand von dem Toten in der ligurischen Idylle. Der Commissario fragte sich kurz, ob die grausige Nachricht die Menschen eher abstoßen oder anziehen würde. Würden sie umdrehen oder versuchen, einen Blick auf die Wasserleiche zu erhaschen? Neugierde war menschlich, unmenschlich war nur die Gnadenlosigkeit, mit der immer mehr Menschen glaubten, ihr Recht auf das schamlose Filmen mit dem Handy verteidigen zu müssen. Der Tod fasziniert, dachte er, sein eigener Sohn hatte das gerade wieder gezeigt. Auch der Commissario konnte nicht leugnen, dass bei allem Schrecken, den sein Beruf mit sich brachte, da auch immer noch ein fast kindliches Staunen darüber in ihm war, was Menschen einander antaten.

Grassi ließ sich überholen, verschnaufte für einen Moment und blickte zurück auf das Meer. Die Sonne stand noch nicht ganz im Zenit, und ein angenehmer Wind kühlte seine feuchte Haut. Er krempelte die Hemdsärmel hoch. Wenn er die Augen schloss, war das Meer unglaublich laut. Abstrakte Muster tanzten auf der Leinwand seiner Augenlider. Er strich sich die grauen Haare aus dem Gesicht. Sein Handy brummte.

»Sind Sie schon auf dem Weg?«, fragte Ricci am anderen Ende der Leitung.

»Ich bin schon den halben Weg die Treppe nach Corniglia rauf«, erwiderte der Commissario. »Und ich könnte bereits mit Maria Solinas sprechen, wenn Sie, wie versprochen, einen Kollegen zum Bahnhof geschickt hätten, um mich abzuholen.« Er nahm zügig die nächsten roten Backsteinstufen in Angriff.

»Ich habe nichts von Kollegen gesagt, Commissario. Mario habe ich geschickt. Haben Sie ihn denn nicht gesehen?«

»Keine Ahnung, wen Sie meinen.«

»Ein älterer Signore mit weißem Bart und Vespa.«

Grassi erinnerte sich. »Madonna, wie soll ich das wissen? Grazie mille!«

»Egal. Sie sind ja schon fast oben. Und Bewegung tut Ihnen sicher gut.« Das Grinsen in Riccis Stimme war nicht zu überhören.

»Ich will sehen, wie Sie mit Ihren klobigen Tretern und bei diesen Temperaturen hier hochklettern, Ricci.« Grassi lachte auf, aber Ricci reagierte nicht.

»Die Kollegen und ich sind jedenfalls auch gleich da. Wie wollen Sie vorgehen?«

»Ein Beamter soll zur Marina runter. Nicht dass uns die Leiche wieder wegschwimmt. Ich spreche mit der Zeugin. Sie warten auf Penza und sein Team und halten die Touristen in Schach. Bis gleich.«

Er legte auf und überlegte. Tonis Mutter wohnte zwischen lauter Touristenapartments in einer winzigen Wohnung hinter einer grünen Tür an der engen Gasse, die zum Rand der Klippe und über Hunderte unebene Stufen hinunter zur Marina führte. Das waren weitere vierhundert Stufen abwärts, die Grassi gern vermieden hätte. Vierhundert Stufen rauf und vierhundert runter: achthundert Stufen für eine Leiche.

Klang wie der Titel eines Noir-Krimis aus den Vierzigern.

Trotz der Umstände freute er sich darauf, Toni zu sehen.

Je höher Grassi kletterte, desto spürbarer wurde der Wind, der von Süden her über die Klippe strich und ihn auf eine halbwegs erträgliche Temperatur herunterkühlte. Trotzdem fühlte er sich nicht wohl in seiner klebrigen Haut, als er endlich den Treppenabsatz erreichte, der in die Via della Stazione mündete. Er betrat die Straße in dem Moment, als wie zum Hohn ein übergewichtiger Mann mit weißem Rauschebart auf seinem Motorroller von rechts die Straße vom Bahnhof hinaufgeknattert kam.

Mario hielt mit grausam quietschenden Bremsen neben dem Commissario und blickte ihn aus kleinen, freundlichen Augen an. Ansonsten bestand sein Gesicht nur aus faltiger Haut um eine knubbelige Nase und weißen Barthaaren, die so dicht waren, dass Grassi darin eine vielfältige Fauna vermutete. Die weißen Haare auf Marios Oberlippe waren nikotingelb verfärbt. »Scusi, dass ich Sie eben nicht erkannt habe, Commissario«, brummelte er. »Marta hat eben mit mir geschimpft. Möchten Sie das letzte Stück noch mitfahren?«

Grassi betrachtete das wenig vertrauenerweckende Gefährt, das schon unter dem Gewicht des Alten in die Knie zu gehen schien. Ein Teil der ausgeblichenen Plastikverkleidung baumelte im böigen Wind. Niemals würde dieses Ding einer technischen Prüfung standhalten. Er winkte ab. »Nein danke. Sind ja nur noch ein paar Meter.« Mit großen Schritten strebte er der Piazza am Ende der Via della Stazione entgegen.

Hier herrschte mildes Chaos. Am Eingang der Via Fieschi standen zwei Polizeiwagen: ein weißer Seat der Polizia Locale und ein dunkelblauer Fiat der Carabinieri. Zwei Beamte in Uniform standen mit verschränkten Armen neben ihren Autos und versperrten einer stetig größer werdenden Gruppe von Touristen den Weg in den alten Ortskern. Die Polizisten wurden von zwei Seiten bearbeitet, denn im Rücken der Beamten standen gestikulierend eine blonde Frau, die Grassi als die Inhaberin eines kleinen Lebensmittelgeschäfts im Ort erkannte, und Fabio, der Wirt einer Enoteca in der Via Fieschi, in der Grassi schon einmal gut gegessen hatte. Ein weiterer Polizist saß in einem der Wagen und redete aufgeregt in das Funkgerät. Es war offensichtlich, dass den Beamten so etwas wie ein Einsatzplan fehlte. Ratlos aussehende Menschen in Trekkingsandalen und mit an Rucksäcken baumelnden Wasserflaschen standen in Grüppchen, diskutierten und wischten hektisch auf ihren Smartphones herum. Sie blockierten fast den ganzen kleinen Platz und damit auch die einzige Busstation, die von der Via Provinciale 51 aus bedient wurde. Nur zwei junge Männer, die rauchend an einem grauen Kombi lehnten, schienen sich nicht für den Grund der Aufregung zu interessieren.

Der Commissario kannte keinen der Kollegen. Er schob sich durch die herumstehenden Touristen und hielt dem Uniformierten im Wagen seinen Dienstausweis entgegen. »Vito Grassi von der Polizia di Stato in La Spezia. Ist es nicht ein bisschen übertrieben, den ganzen Ort lahmzulegen?«

»Anweisung von Capitano Bruzzone«, erwiderte der Carabiniere, der sich aus dem Auto lehnte. »Aber ich habe ihn gerade dran, wollen Sie ihn sprechen, Commissario?«

Grassi nahm ihm das Funkgerät aus der Hand. »Capitano? Hier ist Grassi. Ja, ich hatte mir eigentlich ein paar Tage freigenommen, aber jetzt bin ich hier und … Das spielt keine Rolle, Bruzzone, wir wissen noch nicht, was passiert ist, und im Moment bin ich hier der ranghöchste Beamte, also übernehme ich … Das Spiel hatten wir doch schon mal, und Sie werden sich sicher erinnern, wie es das letzte Mal ausgegangen ist … Ja, habe ich allerdings. Wir sperren ab Beginn der Treppe zur Marina, das reicht vollkommen, ansonsten haben wir hier ganz schnell ein Riesenchaos … Sie wollen was?« Grassi schüttelte entnervt den Kopf. »Jaja, tun Sie, was Sie nicht lassen können, Bruzzone.« Er legte auf.

Capitano Bruzzone war sein ranggleicher Kollege bei den Carabinieri, aber eigentlich ein Gegenspieler. Der eitle Militärkopf hatte alles Mögliche unternommen, um Grassi bei seinem letzten Fall in die Parade zu fahren. Die italienische Exekutive war so organisiert, dass sich mindestens fünf verschiedene Polizeieinheiten, die unterschiedlichen Ministerien unterstellt waren, bei Ermittlungen gegenseitig Konkurrenz machten, und das war Wasser auf die Mühlen von Ehrgeizlingen wie Bruzzone. Grassi wollte, dass er sich raushielt.

»Ich übernehme hier, Agente«, sagte er zu dem Carabiniere, der ihn fragend ansah. »Ist Ihr Kollege schon an der Marina unten?«

»Ja, wir haben uns aufgeteilt. Agente Vascotto schickt die Menschen an der Marina weg und bleibt dort, bis Verstärkung kommt. Was sollen wir machen?«

»Fahrt die Wagen weg, und macht die Via Fieschi frei. Sie bleiben hier, und Sie beide«, er wandte sich an die Beamten der Polizia Locale aus Vernazza, »gehen in Richtung Marina, nehmen die Leute in Empfang, die von unten kommen, und sichern den Zugang.«

Jemand tippte ihm auf die Schulter. Er drehte sich um und sah sich einem Mann von vielleicht Mitte fünfzig mit randloser Brille im kurzärmeligen karierten Hemd gegenüber. Hinter ihm standen ein Dutzend weitere Herrschaften im selben Alter, manche hielten Walking-Stöcke in der Hand. »Sei tu al comando qui?«, fragte der Mann höflich in etwas steifem, aber korrektem Schulitalienisch. »Wenn Sie hier das Sagen haben, können Sie uns vielleicht helfen: Wir sind heute Morgen aus Riomaggiore hergewandert und … Also, wir haben hier in einem Restaurant reserviert, und einige von uns müssten auch mal dringend aufs Klo, wenn Sie erlauben.«

»Sì, certo«, sagte Grassi. Und da hatte sich von hinten auch schon der Wirt Fabio genähert, fragte den Herrn, ob er »Signor Niemann« sei, und forderte die Gruppe freundlich auf, ihm zu folgen. Kaum hatten die Polizisten ihre Wagen weggefahren, löste sich der Stau auf der Piazza auf. Zurück blieb der bärtige Mario, der es sich auf einer Bank vor dem kleinen Supermercato bequem gemacht hatte, sich eine Zigarette drehte und für jeden vorbeischlendernden Dorfbewohner ein freundliches Wort hatte.

Im Windschatten des Menschenstroms ließ sich Grassi bis zur Piazza in der Mitte des Ortes treiben. Bars und Restaurants hatten im Schatten zweier Platanen Tische aufgestellt, die sich nun schnell füllten. Manche hatten es sich unterhalb der Residenza Solferino auf der Treppe zur Terrazza bequem gemacht und warteten mit gespannten Mienen auf kommende Ereignisse, die sich gut auf Instagram machen würden.

Er trat durch einen hohen, schmalen Torbogen gegenüber dem Kriegerdenkmal. Am Ende der Treppe bog er nach links und ging in der Häuserschlucht abwärts. Kurze Zeit später stand er vor der grün getünchten Tür von Maria Solinas’ Wohnung. Immer mehr Wohnungen in den kaum mehr als einhundert Häusern in Corniglia wurden zumindest zeitweise als lukrative Ferienunterkünfte für Touristen aus aller Welt genutzt. Über und unter Maria gab es deshalb ein ständiges Kommen und Gehen. Kurz nach Tonis Geburt war die sardische Familie Solinas, zermürbt von der Arbeitslosigkeit nach der Ölkrise und der wachsenden Gewalt durch separatistische Terrorakte, von der Insel aufs Festland übergesiedelt. Der Vater hatte Arbeit im Hafen von La Spezia gefunden und war täglich mit dem neuen Regionalzug in die Stadt gefahren, bis er eines Tages beschlossen hatte, nicht mehr wiederzukommen. Toni hatte nach eigenen Angaben keine Erinnerung an ihn. Der Tourismus in der strukturarmen Cinque Terre begann in den Siebzigern erste zarte Blüten zu treiben, und Wohnen war damals noch billig. So schaffte es Maria mit Kochen im Sommer, Arbeiten auf den Weinterrassen im Herbst und Putzen im Winter und Frühling, sich und ihre kleine Tochter durchzubringen und nach einigen Jahren sogar die kleine Wohnung zu kaufen, in der sie immer noch lebte. Und in der Toni sie mindestens einmal die Woche besuchte.

Marias Tür war nie verschlossen. Grassi klopfte und drückte die Tür auf. Am Ende eines langen, dunklen Flurs saßen Toni und ihre Mutter am Tisch im Wohnzimmer. Die sonst so lebensfrohe Maria sah blass und bedrückt aus. Sie ordnete gerade ihren grauen Dutt neu. »Vito«, sagte sie erfreut und wollte aufstehen, aber Grassi drückte sie sanft zurück auf ihren Stuhl. »Bleib sitzen, Maria«, sagte er. »Ciao, Toni.« Er zog sich einen freien Stuhl heran und sah die beiden Frauen nacheinander an.

»Der nächste rätselhafte Tote in deiner Amtszeit, und schon wieder sind wir mittendrin«, sagte Toni kopfschüttelnd. »Verrückt, oder?«

»No, ihr seid nicht mittendrin«, erwiderte Grassi. »Maria, wenn du mir nur erzählst, wie das war, als du den Toten entdeckt hast, dann hast du deine Schuldigkeit getan.«

Toni war aufgestanden und in die Küche gegangen. Sie kam mit zwei Flaschen und einem Glas zurück, mischte die beiden Flüssigkeiten, und Maria nahm dankbar das volle Glas entgegen. Ihre Spezialmischung aus Frangelico-Likör und Vecchia Romagna. Marias Cocktail trank auch Grassi gern, wenn er zu Besuch war. Normalerweise genehmigte Maria ihn sich allerdings erst nach fünf Uhr, davor gab es nur Caffè und Rotwein. An diesem Tag war die Regel anscheinend wegen besonderer Umstände außer Kraft gesetzt. Likör und Brandy waren in dem kleinen Lebensmittelladen in Corniglia nicht zu bekommen, also besorgte Grassi regelmäßig Flaschen in La Spezia, die Toni dann ihrer Mutter brachte. Maria trank nach Grassis Meinung ein bisschen viel, obwohl sie nie betrunken wirkte. Aber er enthielt sich jeglichen Kommentars, zumal die alte Dame schon achtundsiebzig war, topfit und sicher von niemandem Ratschläge für eine gesunde Lebensweise brauchte.

Grassi wartete, bis Maria zwei Schlucke genommen hatte. »Bringen wir’s hinter uns?«

Maria seufzte. »Ich wollte Shanti nur etwas von meiner frischen Farinata in die Marina bringen, und wir haben uns ein bisschen unterhalten wie immer, und dann habe ich sie gesehen.«

Grassi liebte Marias Farinata, und bei dem Gedanken an den knusprigen ligurischen Fladen aus Kichererbsenmehl lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Er hatte vorhin in Vernazza vorgehabt, sich die Focaccia mit Chiara zu teilen, doch dann war es anders gekommen. Er unterdrückte den Gedanken an Essen und fragte stattdessen: »Wer ist Shanti?«

Die Antwort kam von Toni. »Shanti passt seit vielen Jahren auf die Marina auf. Das ist sein Hinduname. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt. Er ist so eine Art Lebenskünstler, Rastafari und inoffizieller Hafenmeister.«

»Ich wusste gar nicht, dass Rastafaris auch Hindus sein können«, sagte Grassi mit gerunzelter Stirn.

»Jeder kann alles sein, Vito. Und warum auch nicht, wenn’s keinem wehtut.«

»Vielleicht weil Hindus keinen Reggae mögen?«, murmelte Grassi. »Und weiter?«

»Im Sommer wohnt Shanti in einer Hütte unten an der Marina, überprüft die Boote, bereitet die vor, deren Besitzer angekündigt haben, dass sie rausfahren wollen, richtet eventuelle Sturmschäden, ein Mann für alle Fälle eben.«

»Und kann jederzeit in aller Ruhe einen Joint durchziehen«, sagte Grassi.

»Rastafari gleich Drogenkonsum? Du hast auch gar keine Vorurteile, oder?«

»Ich meine ja nur: Wenn er den ganzen Morgen in der Marina rumgewerkelt hat, ohne eine Leiche zu bemerken, war er vielleicht ein bisschen benebelt.« Er wandte sich wieder an Maria. »Wann war das?«

»Die Farinata war ungefähr um neun fertig. Ich habe sie etwas abkühlen lassen und dann ein Stück für Shanti eingepackt. Ich habe keine Uhr. Vielleicht um zehn?«

»Hast du die Leiche gleich gesehen?«

»Nicht sofort. Ich habe mich mit Shanti unterhalten, während er gegessen hat. Er hatte nicht viel zu tun, weil bei dem Seegang niemand rauswollte.«

Grassi nickte. »Und dann hast du die Leiche entdeckt?«

»Ich habe etwas Weißes im Becken schwimmen sehen. Shanti meinte, das wäre vielleicht Plastikmüll. Aber das sah anders aus. Irgendwie träge. Und dann habe ich erkannt, dass es Beine hatte. Shanti ist am Ufer über die Felsen näher zu der Stelle geklettert und sofort zurückgekommen. Er war ganz verwirrt.«

»Shanti hat die Leiche nicht angefasst?«

Wieder schüttelte sie den Kopf. »Nein. Das wäre auch gar nicht gegangen, so nah konnte man ihr nicht kommen. Die Wellen haben sie immer wieder gegen die Felsen gedrückt und im nächsten Moment erneut rausgezogen. Wie in einer Waschmaschine. Und die ganze Zeit schlenkerten die Gliedmaßen so herum …« Sie schloss die Augen. »Es sah furchtbar aus.«

Grassi und Toni warfen sich einen Blick zu. »Gut, Maria. Das ist genug. Du ruhst dich am besten ein bisschen aus.«

»Oder guck was im Fernsehen«, warf Toni ein, »um auf andere Gedanken zu kommen.« Sie legte einen Arm um die Schulter ihrer Mutter. »Was meinst du? Und dann essen wir was von deiner Farinata.«

Maria nickte. »Willst du nicht auch noch ein Stück, Vito?«, fragte sie fürsorglich.

Er legte ihr eine Hand auf den Arm. »Ein andermal sehr gern, Maria, aber jetzt muss ich los.«

In diesem Moment klopfte es an die Wohnungstür, und Ricci tauchte auf. Im Büro klopft sie nie an, dachte der Commissario.

»Hier sind Sie, Commissario!« Sie wandte sich an Maria und Toni und drückte ihr Bedauern über die Umstände aus. »Penza und sein Team sind schon vorgegangen. Wir sollten auch los«, sagte sie mahnend zu Grassi. Wie immer war sie auf ihre spezielle Weise wie aus dem Ei gepellt. Über die helle Stirn fiel ein kohlrabenschwarzer Pony, aber ab der Mitte des Kopfes hatte sie ihren Haarschopf zu einem schlohweiß gefärbten, strengen Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Ihre Lippen waren knallrot geschminkt, und ihre Augen leuchteten azurblau. Die neuen Kontaktlinsen trug sie erst seit ein paar Tagen. Grassi hatte sich eben an die grünen Linsen gewöhnt, da hatte seine Partnerin mal eben wieder einen subtilen, aber unübersehbaren Imagewechsel vorgenommen. Der Commissario musste sich kurz schütteln. »Ich bin so weit.«

»Wenn ich nur mal kurz Ihre Toilette benutzen dürfte«, sagte Ricci mit entschuldigendem Augenaufschlag zu Maria und verschwand für eine Minute.

Am Ende der schmalen Gasse etwa fünfzig Meter weiter öffnete sich der Blick aufs Meer, und es begann eine steile gewundene Treppe nach unten. Die Höhenmeter, die Grassi beim Aufstieg vom Bahnhof gemacht hatte, ging er jetzt wieder hinunter. Die Stufen, die zu lang waren, um mit jedem Schritt eine nehmen zu können, und die unebenen Steine, aus denen sie gehauen waren, ließen die beiden Polizisten in unrhythmische Trippelschritte verfallen, die zumindest beim Commissario immer wieder zu Stolperern führten, weshalb er das Geländer aus Sicherheitsgründen nicht losließ. Dass Ricci keinerlei Schwierigkeiten mit dem Untergrund zu haben schien, obwohl sie die Art unpraktischer schwarzer Lederboots trug, die zu dicke Sohlen und zu viele Schnallen hatten, wirkte provozierend auf ihn. Sie drehte sich im Laufen sogar zu ihm um, ohne zu straucheln.

Sie erreichten den untersten Absatz. Bis zum Wasser waren es zwar noch ein paar Stufen, aber von hier hatte man schon einen guten Blick über das ungefähr achtzig Meter breite natürliche Becken, das die Marina bildete. Zur Meerseite war sie offen. Nur eine etwa zwanzig Meter lange, ins Wasser ragende Betonplattform bot etwas Schutz, aber auch sie wurde immer wieder von heranrollenden Brechern überflutet. Das Wasser im Hafenbecken schäumte. Auf der Betonplattform standen drei Gestalten in Taucheranzügen und ein hagerer, braun gebrannter älterer Mann in bunter, langer Badehose, dem taudicke blonde Rastalocken bis zum Hintern reichten. Zwei weitere Taucher waren schon im Wasser und hatten anscheinend große Mühe, ein motorisiertes Schlauchboot so an der Innenseite des Kais zu stabilisieren, dass die wartenden Taucher einsteigen konnten. Immer wieder schwappte Wasser ins Boot. Die Situation sah nicht ungefährlich aus. Er würde sich dieser Mauer jedenfalls nicht nähern, dachte der Commissario.

»Wo ist die Leiche?«, fragte Grassi und sah dann eine Kollegin der Carabinieri am entfernten Ende des Hafenbeckens stehen.

Der ältere Mann kam zu ihm geschlendert. »Ciao, sind Sie der Chef hier?«

»Esattamente. Ich bin Commissario Grassi, und Sie sind Shanti, oder?«

Zur Begrüßung faltete der Rasta die Hände vor der Brust und deutete eine Verbeugung an. Dann sagte er: »Die Kreise der Hölle, Mann, die Kreise der Hölle.«

»Was meinen Sie?«

»Dass wir mitten im Leben vom Tod umfangen sind. Ich mache gerade den Morgengruß, und dann liegt da eine Leiche im Wasser.«

»Ich dachte, Maria hat die Leiche entdeckt, als sie Ihnen das Frühstück gebracht hat?«