Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ЭКСМО

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Russisch

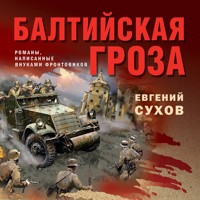

Лето 1944 года. Ставка планирует второй этап Белорусской наступательной операции. Одна из ее задач — взять в клещи группу армий «Север» и пробиться к Балтике. Успех операции зависит от точных данных разведки. В опасный рейд по немецким тылам отправляется отряд капитана Григория Галузы. Под его началом — самые опытные бойцы, несколько бронемашин и пленные немцы в качестве водителей. Все идет удачно до тех пор, пока отряд неожиданно не сталкивается с усиленным караулом противника. Галуза понимает, что в этот момент решается судьба всей операции. И тогда он отдает приказ, поразивший своей смелостью не только испуганных гитлеровцев, но и видавших виды боевых товарищей капитана… Исключительные по своей правде романы о Великой Отечественной. Грохот далеких разрывов, запах пороха, лязг гусениц — страшные приметы войны заново оживают на страницах книг, написанных внуками тех, кто в далеком 1945-м дошел до Берлина.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 382

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Евгений Сухов Балтийская гроза

© Сухов Е., 2025

© ООО «Издательство „Эксмо“», 2025

Часть первая Операция «Гренадер»

Глава 1 9 июля 1944 года. Цель – выход к морю

Витебск освободили две недели назад в результате Белорусской наступательной операции «Багратион»[1]. Город все еще лежал в руинах, хотя многочисленные пожарища, которыми он встретил Красную Армию, были потушены, только на окраинах кое-где прорывался шаткий огонек – дымились головешки, уничтожая то немногое, что еще оставалось. В городе невозможно было встретить гражданских – гитлеровцы увели в Германию практически все местное население. Повезло лишь единицам, сумевшим скрыться в схронах и спрятаться в подвалах. А так – всецело военный город: с вереницей громыхающей техники, громкими командами командиров, колоннами уставших солдат, грезящих об отдыхе и густой наваристой похлебке.

Пехотинцы, прибывшие в Витебск первыми, по всему городу тотчас разбили палатки – некое временное пристанище, другие залатали в стенах домов пробоины от артиллерийских снарядов, убрали в помещениях расколоченный кирпич и приспособили их для жилья, а кое-кто, не особо мудрствуя, протянул брезент между деревьями и под этим шатким навесом расположился на ночлег.

Солдаты расчищали небольшие территории от каменных обломков и прочего мусора и понемногу налаживали нехитрый прифронтовой армейский быт: между развалинами обретались полевые кухни; организовали и бани: обычно в автозак с герметичным кузовом вмонтировали печь и бак с водой. В свободное время занимались личными делами: кто подшивал оторвавшуюся пуговицу, кто писал весточку домой. Работали банно-прачечные батальоны, успевавшие стирать ежедневно до полусотни тонн солдатской одежды и белья. Служили в них в основном девушки. Встречались, конечно, и мужики, но большей частью покалеченные и контуженные, не желавшие расставаться с армией. Сапожные мастерские, действовавшие при фронтах в каждой дивизии, тоже не пустовали, были загружены работой по горло. Спрятавшись от палящего солнца под каким-нибудь козырьком, а то и вовсе устроившись подле уцелевшей стены, дивизионные сапожники шили, кроили, резали и латали обувку, получая поощрение от начальства и материальное вознаграждение от бойцов. Крепкая обувь на фронте ценилась – без подошвы не очень-то и повоюешь.

Глянув в окно автомобиля, Яков Григорьевич Крейзер[2] обратил внимание на танкиста, взобравшегося на почерневший корпус подбитой немецкой тяжелой самоходно-артиллерийской установки «Фердинанд». Он наматывал на голые стопы портянки невыносимо белого цвета. Оставалось только гадать, где он раздобыл столь диковинную тряпицу, когда повсюду копоть, грязь, развороченная до самого нутра землица. По всей видимости, для танкиста это был какой-то своеобразный ритуал. Возможно, что уже на следующий день портянки поменяют белоснежный цвет на темно-серый, а то и вовсе станут черными от грязи и копоти, но сейчас он испытывал настоящее упоение, сродни счастью. Каждый боец свою малую победу отмечает по-особенному.

– Танкист! Видно, после боя где-то белоснежную скатерку раздобыл да на портянки ее порезал. Всему танковому экипажу хватит.

– Они все немного пижоны, – задорно произнес двадцатипятилетний водитель, угадав, о чем размышляет генерал-лейтенант.

Солдаты понемногу расчищали дороги, на многих улицах теперь без особого труда могли разъехаться грузовики. На широком перекрестке, стоя на небольшой круглой тумбе, несла службу задорная регулировщица в звании старшины. Увидев подъезжающую «эмку» с командующим, она показала белым флажком, что легковому автомобилю следует ехать в объезд.

Действительно, далеко впереди просматривались блоки обвалившегося дома, перекрывающие дорогу, а на тротуарах и во дворах работали саперы. Среди них были даже гражданские – обычные пацаны, каждому из которых не более шестнадцати лет. Но саперное дело они знали исправно – разминировали осторожно и умело, даже с каким-то ребячьим задором. Обезвреженные мины со смехом складывали в большую кучу, словно это не мины, а бесполезный хлам…

Трудно было поверить, что Витебск еще можно восстановить или хотя бы придать ему зачатки гражданской жизни. Но уже в первые часы освобождения от немцев в нем назначили военного коменданта и администрацию, которые активно взялись за воскрешение города. Проезжая по улице Лобазной, Яков Григорьевич увидел на фасаде дома, крепко подраненного осколками, большой четырехугольный белый щит, в центре которого был нарисован красный крест. Это был хирургический эвакогоспиталь, развернутый в составе госпитальной базы фронта. К госпиталю подъехали два грузовых автомобиля, и из зеленого кузова бойцы бережно выгружали на носилках тяжелораненых.

У четырехгранного черного рупора, закрепленного на углу уцелевшего дома, собралась плотная толпа из военнослужащих с редкими гражданскими. Приостановив на время работу, люди слушали последние сводки «Совинформбюро». Сообщения с фронта и бодрый голос Левитана радовали, внушали надежду на лучшее; и лица у слушателей были просветленными. Как же эти собравшиеся не похожи на тех, кого приходилось наблюдать в первые месяцы войны, – суровые, мрачные, унылые, в глазах безысходность. Сегодняшнее настроение вполне объяснимо: за прошедшие три года ситуация на фронте кардинально изменилась, – теперь советские войска давили немцев и уже почти подошли к границам Германии.

Якову Григорьевичу приходилось бывать в Витебске еще до войны. Первое знакомство с городом началось с вокзала – трехэтажного добротного вытянутого здания из красного кирпича с высокими панорамными окнами. На первом этаже вокзала помещались залы для пассажиров, почтовое отделение и телеграф. На втором и третьем обретались служебные помещения и жилые комнаты. Но сейчас на этом месте были только руины, подле которых проходили уже восстановленные железнодорожные пути. Вместо платформ – расчищенная от обломков узкая, вытянутая полоса. Немного поодаль – два длинных каменных ангара для ремонта поездов, крепко покалеченных взрывами. Оставалось большой загадкой, как им удалось уцелеть во время бомбардировок и при плотном артобстреле.

Ангары уже вовсю эксплуатировались: из одного торчал покореженный и помятый вагон, а из другого выглядывала почерневшая голова локомотива, и мастеровые в перепачканных солидолом гимнастерках, вооружившись разводными ключами и молотками, колдовали подле громоздких колес.

Пыхнув черным угольным смрадом, на второй путь подъехал военный эшелон, из которого расторопно повыпрыгивали солдатики в новом обмундировании, чтобы в спешке выкурить на свежем воздухе заготовленные цигарки.

Сигареты с папиросами на войне – невероятная роскошь, доступная разве что старшим офицерам, а потому курили махорку или даже самосад, выращенный на дедовском огороде. Среднеазиатский табак выдавали солдатам в качестве пайка в небольших бумажных пачках. Но и здесь была своя градация на качество – наиболее душистой махоркой считался «Укртютюн», затем предпочтение отдавалось «Крымтабаку». Чтобы спасти табак от влаги, его пересыпали в кисеты. Для солдата перекурить – это не только потребность подымить, это своеобразная церемония, когда не нужно куда-то спешить, когда можно отдохнуть от затянувшегося перегона, переговорить с такими же, как ты сам, новобранцами; поделиться небольшим опытом службы, послушать, о чем говорят другие.

Место остановки военного поезда перекрыто вешками, через которые была протянута красная лента, за ней, не давая возможности пересечь запретную зону, находилась охрана вокзала, усиленная группой автоматчиков, – вокзал являлся режимным объектом. Фронт находился неподалеку, а потому нельзя исключать появление вражеского десанта.

Пассажиры, сгрудившись на первом пути, ожидали подхода своего поезда. Видно, ожидание затягивалось, собравшиеся откровенно скучали, и множество узлов, что были прихвачены с собой в дорогу, использовались в качестве лежаков и сидений; громко капризничали уставшие дети.

Миновав вокзал, «эмка» подъехала к двухэтажному приземистому зданию, какие предприимчивые купцы выстраивали для гостиниц и прочих доходных домов. В нем располагался штаб 1-го Прибалтийского фронта. Дом выглядел целехоньким; на фасаде сохранились даже барельефы с лепными нишами. Каменные атланты продолжали подпирать тяжелый выступающий каменный карниз.

Козырнув у входа вооруженному караулу, генерал-лейтенант Крейзер вошел в просторное помещение штаба и поднялся на второй этаж, где находился кабинет командующего 1-м Прибалтийским фронтом генерала армии Баграмяна[3].

Во время оккупации Витебска в здании помещалась немецкая комендатура. От прежних владельцев мало что осталось, разве что массивные шкафы с готическим курсивом на металлических пластинках. А вот в узком дворике среди кострища валялись прогоревшие штандарты и лоскуты от немецкой формы; в обломках зданий ржавело еще не собранное покореженное оружие; под каменной аркой торчал поломанный немецкий пулемет «косторез»[4], невесть каким образом уцелевший. Ожесточенные сражения продолжали напоминать о себе рваным немецким тряпьем да поломанным стрелковым оружием, затерявшимся в развалинах и попрятавшимся в засыпанных взрывами воронках.

Штаб 1-го Прибалтийского фронта был переполнен. По его гулким коридорам громко вышагивали офицеры; из комнат раздавались оживленные разговоры, а в дальнем углу боевито стучали клавиши печатной машинки.

В приемной, исполняя обязанности секретаря, сидел грузный лейтенант в возрасте и старательно подшивал толстой иглой кипу документов.

– Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! – поздоровался он, заметив в дверях Якова Григорьевича. – Командующий фронтом ждет вас.

51-я армия под командованием генерал-лейтенанта Якова Крейзера за прошедший год успела повоевать на различных фронтах. В августе сорок третьего – в составе Южного фронта (в октябре переименованного в 4-й Украинский), где она особо отличилась при освобождении Донбасса и Крыма. В мае сорок четвертого ее перебросили в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, и вот уже десятый день находилась в подчинении 1-го Прибалтийского фронта, которым командовал генерал армии Иван Христофорович Баграмян.

Крейзер был знаком с ним еще до войны. Тогда он даже не предполагал, что придется воевать под его началом, но довелось уже в самом начале войны…

В июле сорок первого года Киевский особый военный округ был преобразован в Юго-Западный фронт, и Иван Христофорович занимал должность начальника оперативного отдела штаба, совмещая назначение с должностью заместителя начальника штаба фронта, а Яков Григорьевич был поставлен командующим 3-й армией Брянского фронта, которую вскоре передали в состав Юго-Западного фронта.

В последующие фронтовые годы они не единожды встречались по службе, но столь плотной совместной работы, как в начале войны, более не было. И вот теперь судьба вновь свела их. Возможно, что такое назначение являлось личной инициативой Баграмяна, который не упускал из вида деятельного и толкового командарма. И когда 51-я армия оказалась в резерве Ставки, он запросил ее в состав 1-го Прибалтийского фронта в качестве существенного довеска к предстоящему наступлению на Курляндию.

Как бы там ни было, но предстоящей встрече с Иваном Христофоровичем генерал-лейтенант был искренне рад. В последний раз они виделись в прошлом году, что для войны значительный срок, за минувшее время оба пережили немало событий. Вот опять они вместе, и опять он под началом Баграмяна, вот только в этот раз в качестве командарма.

Распахнув дверь, Крейзер вошел в небольшую комнату и, увидев сидящего за столом Баграмяна, колдовавшего над оперативной картой, негромко поздоровался:

– Здравия желаю, товарищ генерал армии!

Командующий фронтом вышел из-за стола. Крепкий, коренастый, с располагающей улыбкой, он мгновенно вызывал доверие у каждого собеседника.

– А я уже начал волноваться, Яков Григорьевич, – крепко стиснул он ладонь Крейзера. – Как добрались? Присаживайтесь, не стесняйтесь, – показал он на стул, стоявший напротив стола, а сам расположился на прежнем месте, негромко шаркнув ножками кресла.

– Спасибо. Без приключений. На шоссе, конечно, заторы, но сейчас везде так. Да и с мостами не все в порядке. Где-то они разрушены, а где-то их восстанавливают, пришлось добираться объездными путями.

– Инженерно-саперные батальоны делают все, что могут, но ситуация действительно непростая, – произнес Баграмян с мягким армянским акцентом. – Немцы отступают, взрывают мосты, калечат дороги. Мост через Витьбу[5] разрушен. Инженеры стараются, делают все возможное. Думаю, что дня через три они его восстановят. Нужно бы, конечно, еще через Лучесу[6] движение наладить. Но все это, видно, придется оставить на потом. Сейчас не до того… Всю технику, в том числе строительную, гоним на запад. Наступательная операция развивается. Перешли ко второму этапу стратегической Белорусской наступательной операции – к Шауляйской операции. В первой половине операции вы не участвовали, но вот во второй нужно постараться. Очень на вас рассчитываю!

– Сделаю все, что в моих силах, товарищ генерал армии.

– Задача нашего фронта такая… Мы наступаем в направлении на северо-запад, идем к Двинску и далее по направлению к Каунасу и Свенцянам. Нам нужно занять выгодное охватывающее положение по отношению к группе армий «Север»[7]. То есть, по-другому, мы берем ее в крепкие клещи. Общий план таков… Мы должны пробиться на Балтику и отсечь группу армий «Север» от остальных вооруженных сил вермахта. Именно для этой цели из резерва Ставки нашему фронту было передано четыре армии, в том числе ваша, 51-я. Конечно, мы бы хотели продолжать наступление без перерыва, чтобы не дать немцам возможности отдышаться и перегруппироваться, подтянуть технику, усилить свои позиции. Но подтягивание к нашему фронту тыловых частей и дополнительных резервов для предстоящего наступления вынуждают нас сделать кратковременную паузу. Тут еще одно… 39-я армия находится на марше после разгрома немцев в Витебском котле… Там немцам здорово досталось! Ваша армия тоже только что совершила затяжной марш. Так что некоторое время придется переждать. С расположением никаких проблем не возникло?

– Все в порядке, Иван Христофорович. Армия после марша расположилась за городом. С тылами тоже все в порядке, подтянулись! Бойцы обуты, накормлены, и сейчас подразделения проходят боевое слаживание.

– Это хорошо… По донесениям разведки нам известно, что немцы ожидают продвижения наших войск на Двинск и перебросили в этот район значительную часть сил из группы армий «Центр». Сейчас Курляндская группа усиливается новым танковым корпусом, переброшенным из Румынии в Восточную Пруссию. А также в ее состав уже вошла дивизия «Великая Германия»[8]. Также по данным разведки мы знаем, что под Двинском имеется пять свежих дивизий, пришедших из тыловой зоны, а еще бригада штурмовых орудий, саперные штрафные и охранные части. И все они умеют хорошо воевать…. Так что какого-то превосходства в живой силе и технике мы иметь не будем. А тут еще немецкая авиация разбомбила склады с оружием, и наша авиация испытывает значительные затруднения с горючим. Именно поэтому она вынуждена снизить свою активность. В связи со всеми этими трудностями наступление наших войск заметно ослабло… Главная задача 1-го Прибалтийского фронта – выйти к морю! Ваша армия, Яков Григорьевич, выступает после 20 июля. Достигаете линии фронта, а там, буквально с марша, ввязываетесь в бой, освобождаете Паневежис и продолжаете двигаться к Шауляю. Разумеется, после тщательной разведки – немцы умеют преподносить сюрпризы… При дальнейшем продвижении вам очень поспособствует 3-й гвардейский механизированный корпус. И двигайтесь дальше на Елгаву! Задача непростая, по нашим данным, на подступах к городу сосредоточены танковые части первого армейского корпуса СС. А как мы знаем, воевать немецкие танкисты умеют добротно. После того как город будет взят, двигайтесь дальше. Но нам нужны надежные разведданные. У вас найдутся подходящие люди для глубинной разведки?

– Найдутся, товарищ генерал армии.

– 3-й гвардейский механизированный корпус, как наиболее подвижная группа фронта, практически под прямым углом направляется с запада на север. – Подняв со стола остро заточенный простой карандаш, Иван Христофорович прочертил на карте две линии. – Цель – выход к морю… Вы будете дополнять друг друга и усиливать тылы. А теперь давайте выпьем чаю. Не откажетесь? Я ведь большой любитель краснодарского чая, а тут как-то мне китайский подарили. Попробовал. Очень даже ничего! И к чаю кое-что найдется.

– С удовольствием, Иван Христофорович, – охотно откликнулся Яков Григорьевич, потирая руки.

– Григорий! – позвал Баграмян ординарца. На зов в комнату вошел паренек лет восемнадцати. – Организуй-ка нам чайку, как ты умеешь. Ну и к чаю что-нибудь принеси.

– Сделаю, товарищ генерал, – ответил ординарец, расплывшись в широкой улыбке, и вышел за дверь.

Глава 2 Начало июля 1944 года. Переезд в «Вольфшанце»

В середине марта сорок третьего, воспользовавшись затишьем на фронте, Адольф Гитлер принял решение поехать в Оберзальцберг. В Генеральном штабе новость встретили позитивно – офицеры надеялись, что в обществе Евы Браун, к которой фюрер был очень привязан, его уныние уйдет и улучшится общее состояние.

Но уже после взятия Киева советскими войсками в ноябре сорок третьего командующие армиями убеждали Адольфа Гитлера быть поближе к Восточному фронту, на котором военные действия развивались для Германии не самым лучшим образом. Однако рейхсканцлер не спешил переносить ставку из «Бергхофа» [9] в «Вольфшанце»[10]. Тому были свои веские причины.

Первая из них: он любил альпийскую ставку, расположенную вблизи от границы с Австрией. Величественная природа с острыми горными пиками напоминала ему родные места в Браунау-ам-Инн[11]. Была бы его воля, так он и вовсе никуда бы оттуда не съезжал. Адольф Гитлер всегда говорил о том, что чувствует себя хорошо только здесь.

Вторая причина заключалась в том, что с «Бергхофом» Гитлера связывало немало сентиментальных воспоминаний из его политического прошлого, именно с этих мест он начинал свою политическую карьеру.

Впервые он посетил Оберзальцберг[12] в 1923 году, незадолго до «Пивного путча», когда решил проведать в пансионате своего товарища по партии Дитриха Эккарта[13], и влюбился в эти места сразу и бесповоротно. Покидая Оберзальцберг, Адольф дал себе твердое слово купить здесь в ближайшем будущем какое-нибудь скромное жилище.

Двумя годами позже в небольшой хижине на территории пансионата Гитлер продиктовал вторую часть «Майн кампф» Рудольфу Гессу[14], с которым отбывал наказание в тюрьме Ландсберг[15]. Еще через пять лет, получив немалый гонорар за книгу, Гитлер за 40 000 золотых марок купил жилище под названием «Дом Вахенфельд»[16]. А в 1933 году, сделавшись рейхсканцлером, он назвал его «Бергхоф» (Горный дом). Адольф Гитлер невероятно гордился своим приобретением, проводя в нем больше времени, нежели в Берлине.

Вскоре число строений близ Бергхофа значительно разрослось. Сюда вслед за фюрером стали переезжать высшие чины Рейха, и административная жизнь Германии понемногу сместилась на одиночный выступ горы Кельштайн, на высоту 1834 м, где был построен «Чайный домик» и куда можно было добраться лишь по крутой горной дороге, давшей неофициальное название всему комплексу «Орлиное гнездо».

По-настоящему возведение резиденции началось спустя два года, в 1936 году, когда Гитлер поручил начальнику Партийной канцелярии Мартину Борману[17] строительный надзор как в Оберзальцберге, так и в самом Бергхофе. Для начала потребовалось снести частные постройки, каковых на горе было возведено немало, не имевших никакого отношения к высшей власти в Германии, с чем Мартин Борман справился блестяще. Поначалу дома выкупались за приемлемую цену, вскоре плату за недвижимость решено было значительно понизить. Случалось, что владелец жилища отказывался расставаться с фамильным имением, тогда ему предлагали переселиться в концентрационный лагерь Дахау[18]. Собственник вынужден был согласиться, а строение приобреталось буквально за гроши.

Большинство выкупленных домов, не представлявших даже малой материальной и исторической ценности, незамедлительно сровняли с землей, а вместо них на склонах и горных площадках возвели административные и государственные здания, откуда руководством рейха велось управление страной.

Здесь же, на территории «Бергхофа», были возведены каменные казармы для элитных подразделений СС, а также гостиницы для высокопоставленных посетителей, в которых проживали и личные секретари фюрера. Немного в стороне были построены здания для обслуживающего персонала и роскошные особняки для самых влиятельных лиц государства, желавших находиться поближе к рейхсканцлеру.

Строительство комплекса «Бергхофа» было завершено к дню рождения фюрера – Мартин Борман умел делать прекрасные подарки!

Гитлер высказывал немало доводов и контраргументов, почему он не желает переезжать в Пруссию, где находилась отлично оборудованная ставка. Из его уст они звучали вполне убедительно. Но первой главной причиной своего нежелания перебираться в «Вольфшанце» рейхсфюрер называл незавершенность строительства ставки, что неизменно скажется на качестве принимаемых решений, и отсутствие должного комфорта, к каковому он привык в Бергхофе. Второе основание: ему очень не нравился влажный климат Пруссии (Адольф Гитлер предпочитал разреженный горный воздух, способствующий оздоровлению). Третий аргумент состоял в том, что его личный блиндаж не был до конца достроен и система безопасности оставалась недостаточно защищенной.

Доводы представителей Генерального штаба, что именно в «Вольфшанце» рейхсканцлер отдал приказ провести операцию «Барбаросса»[19], что именно в этой ставке он руководил боевыми действиями на Восточном фронте, принесших ему наиболее значимые победы, не возымели на него действия (в общей сложности фюрер провел в «Вольфшанце» около двух лет). Гитлер посчитал их второстепенными, не имевшими отношения к делу.

Немалую роль в переезде Гитлера в Восточную резиденцию сыграли начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Адольф Хойзингер[20] и начальник управления сухопутных войск генерал-лейтенант Рудольф Шмундт[21], которые в один голос утверждали, что на Восточном фронте угрожающее положение и из «Бергхофа» невозможно руководить военными операциями и назрела острая ситуация для переноса ставки в Восточную Пруссию. Рейхсканцлер как мог противился настойчивым уговорам и наконец заявил, что из Бергхофа переедет только тогда, когда будет оборудован его личный блиндаж.

К следующей встрече с Адольфом Гитлером генерал-лейтенант Хойзингер подготовился весьма основательно, даже взял с собой объемный фотоальбом, куда были вклеены снимки блиндажа для гостей, который послужит временным прибежищем фюрера, пока не будет достроен его личный блиндаж. После того как рейхсканцлер пролистал весь альбом, внимательно всматриваясь в фотографии, где гостевой блиндаж предстал как настоящая египетская пирамида, в виде лабиринта из множества коридоров, переходов, жилых и служебных помещений, достаточно укрепленных как сверху, так и по сторонам, он дал свое согласие на переезд в Восточную Пруссию.

Ева Браун, узнав о намерении Гитлера покинуть Западную резиденцию, впала в глубокое уныние и даже попыталась уговорить его остаться. Гитлер, прекрасно осознавая, как ей тяжело дается расставание с ним (даже самое кратковременное), попытался утешить:

– Малютка, ты не должна терзать себя, наша разлука не продлится долго. Я скоро вновь буду здесь. Рядом с тобой.

Существовала еще одна причина, по которой Ева Браун не желала покидать Оберзальцберг, – она буквально сроднилась с Западной резиденцией, в которой вот уже почти десять лет проживали ее многочисленные подруги и родственники. В окружении близких людей Ева чувствовала себя в Оберхофе настоящей хозяйкой и прекрасно осознавала, что в «Вольфшанце» все будет совсем иначе.

– Мой фюрер, я буду ждать тебя с нетерпением.

Гитлер выглядел слегка взволнованным (он всегда был таким перед предстоящей дорогой), и, глядя на фюрера, Еве Браун думалось, что он действительно верит в то, что говорит.

Еще через два дня рейхсканцлер, а с ним и вся ставка отправились на военный аэродром под Зальцбергом, откуда вылетели в Восточную Пруссию.

Глава 3 9 июля 1944 года. Совещание в ставке

Климат Восточной Пруссии, с ее небывалой мучительной жарой, действовал на фюрера угнетающе. Едва самолет приземлился на аэродроме подле небольшой деревушки Виламово, как Адольф Гитлер пожаловался, что он сильно устает в такую душную погоду и вообще дождливый климат ему не подходит.

До ставки «Вольфшанце» фюрер в сопровождении ближнего круга добирался по железной дороге через Мазурские озера[22] и мимо болот, в самую сердцевину дремучего леса Герлиц.

За пять месяцев его отсутствия в этих местах резиденция «Вольфшанце» значительно преобразилась и разрослась. Ее было просто не узнать! Рядом со старыми блиндажами, перекрытыми многометровым железобетонным забором, выросли новые, успешно соперничавшие по высоте с соседними сопками. Восемьдесят построенных блиндажей раскинулись на площади 250 гектаров, окруженные несколькими кольцами заграждений из колючей проволоки, широкими минными полями, замаскированными наблюдательными вышками, многочисленными пулеметными и зенитными позициями.

Временно расположившись в блиндаже для гостей, фюрер решил взглянуть на своей личный блиндаж, посмотреть, как проходят строительные работы.

Укрепление блиндажа было уже завершено, и рабочие в авральном режиме занимались внутренней отделкой. Личный блиндаж фюрера представлял собой грандиозное сооружение, вмещавшее в себя несколько этажей, длинных коридоров, по обе стороны которых располагались десятки жилых комнат, помещения для личной охраны фюрера и его ординарцев; имелась личная столовая фюрера; зал для совещаний; комнаты отдыха для секретарш, а также спальня для самого фюрера, куда были проведены трубки для бесперебойного снабжения помещения кислородом, подаваемым из специальной землянки, расположенной за пределами блиндажа.

Проведенными работами фюрер остался доволен, однако сделал ряд распоряжений, касающихся его личной безопасности, без которых въезд в блиндаж, по его заверениям, будет невозможным. В первую очередь полагалось защитить вход в блиндаж массивной бетонной стеной, а на случай появления русского десанта установить между блиндажом и стеной пулеметы. На поверхности блиндажа следовало установить замаскированные пулеметные гнезда, чтобы контролировали подступы к блиндажу, а перед гостевым блиндажом, где пока временно расположился фюрер, вырыть рвы, протянуть колючую проволоку и установить крупнокалиберные пулеметы.

Фюрер не стал откладывать запланированное ранее совещание и велел немедленно собраться. В последние полгода он выглядел скверно: из крепкого и уверенного в себе мужчины Гитлер превращался в дряхлеющего старика, чего не могли не отметить прибывшие генералы. Фюрер занял свое привычное место во главе стола. Его левая рука, заметно подрагивавшая, висела плетью, а правой, ссохшейся, заметно потерявшей силы, он водил по карте, разложенной на длинном столе.

Первым докладчиком был представитель генерального штаба Адольф Хойзингер, обрисовавший в удручающих тонах обстановку на центральном участке Восточного фронта. Генерал-лейтенант уверенно сыпал цифрами воинских частей, называл численность подразделений, смело озвучивал количество погибших и выбывших по ранению. Значительный кусок в докладе уделил успехам военной разведки, благодаря которым оперативные карты пополнились новыми данными. Говорил о проблемах боевых дивизий, выведенных на пополнение за линию фронта, о проблемах в запасных частях и об их готовности защищать фюрера и Германию. Рассказывал о замыслах русских военачальников, называя каждого по именам и фамилиям, давал им короткие и хлесткие характеристики, и у каждого из присутствующих невольно возникало ощущение, что всех их он знал лично.

Умный, цепкий, не умевший скрывать правды, Хейзенгер рубил ею наотмашь, не давая фюреру разогнуться. Глядя на него, прямого, бравого, бескомпромиссного, с горделивой осанкой кадрового военного, верилось, что он родился в семье потомственного прусского военачальника, чьи предки сделали себе карьеру в противостоянии с русскими генералами. Уже крепко подзабылось, что должность начальника генштаба сухопутных войск он занял всего месяц назад после болезни генерал-полковника Курта Цейтцлера[23].

Генерал-лейтенант Хойзингер родился в семье школьного учителя и о карьере военного задумался только в Первую мировую войну, в восемнадцатилетнем возрасте, когда его произвели в фанен-юнкеры и как кандидата в офицеры определили в 96-й пехотный полк.

– Наиболее сложные дела обстоят в местах расположения группы армий «Центр»[24], – мужественно продолжал Хойзингер, не опасаясь встретиться с фюрером взглядом. – В настоящее время русские продолжают вести наступательную операцию в Белоруссии. Ими уже освобождены города Борисов и Смолевичи, а также районный центр Логойск. Думаю, что на очереди – Минск! Сейчас город обороняют одна танковая и три пехотные дивизии, три полка СС, а еще отдельные части отступающих немецких подразделений, во многом разрозненных. Эти подразделения занимают позиции восточнее Минска. Группа армий «Центр» противостоит передовым частям 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника Черняховского[25] и генерала армии Рокоссовского[26], наступающим на Минск с юго-востока. Если не дать нашим войскам отойти, возникнет серьезная опасность того, что они могут попасть в котел и будут разгромлены наступающими армиями русских. Сложная ситуация создается на рубеже реки Березины, где нашим дивизиям противостоят войска 2-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника Петрова[27]. Невзирая на сосредоточение крупных сил на всех этих участках, переброску дивизий с других участков фронта и контратаки наших войск, задержать наступление русских войск в районе группы армий «Центр» нам не удастся – Березина будет форсироваться широким фронтом. Передовые части русских стремительно продвигаются на Вильнюс и Гродно, в более южные направления, – остро заточенный карандаш генерал-лейтенанта легко скользил по оперативной карте, – также направляются на Барановичи и Брест-Литовск.

Приподняв голову, рейхсканцлер посмотрел на генерал-лейтенанта. Теперь левая рука Гитлера тряслась сильнее обычного.

– Вы хотите сказать, что не существует силы, которая могла бы остановить русских? Хойзингер, мне ли объяснять вам, участнику Первой мировой войны, ушедшему на фронт добровольцем, награжденному за смелость и мужество Железными крестами обеих степеней, начальнику отдела генерального штаба сухопутных войск Германии, что такое доблесть немецкого солдата! Мы, немцы, умеем мобилизоваться в самые трудные минуты для нашей страны, а главное – мы всегда бьемся до конца! Через день-другой мы вновь двинемся на восток!

Генерал-лейтенант Хойзингер слегка распрямился и немигающим взором смотрел на фюрера.

– Нам вряд ли удастся задержать русских раньше, чем они достигнут границ Восточной Пруссии.

– Вот как вы рассуждаете… Вот уже тысячу лет враг не переступал границ Германии, не произойдет этого и сейчас! Быть может, в самое трудное для нее время… Немцы всегда воевали на чужих территориях. По всей Германии мы создадим города-крепости, которые не допустят продвижения варварских колонн на запад! Это будет наша новая тактика. Прежде, отступая от городов, мы забирали с собой всех наших солдат. Здесь же гарнизон крепостей будет биться до самого конца, без права на какое-либо отступление. Города-крепости будут оставаться в тылу русских и наносить им удары в спину! Мы должны победить! Или мы все погибнем… Сама тысячелетняя история Германии сделала так, чтобы враг не сумел взять наши города. В них все сделано для того, чтобы отразить нашествия врагов. Каждое каменное строение станет фортом, каждый глубокий подвал будет складом для оружия и боеприпасов, каждая улочка станет для русских непреодолимой преградой. Каждое окно в немецком доме будет противопехотной или противотанковой точкой. Каждый немецкий город станет для русских армий могилой! Каждый город-крепость будет воевать даже в полном окружении и станет оттягивать на себя русские армии. Гарнизоны городов-крепостей должны продержаться как можно дольше. Все крепости расположены на важных магистральных путях продвижения русских войск. Чтобы идти вперед, им потребуются тысячи грузовиков и десятки эшелонов с боеприпасами, топливом, продовольствием. Наши города ослабят этот поток, а то и совсем его перекроют. Проводить доставку боеприпасов по другим дорогам русским станет невозможно или значительно затруднительно. Это приведет к потере времени и ресурсов. На узких дорогах возникнут заторы и неразбериха, и в итоге наступление русских заглохнет. И если бог будет на нашей стороне, мы пойдем в наступление и ударим русским армиям в спину из городов-крепостей. Русским никогда не взять Кюстрин, Броды, Позен, Кенигсберг, Львов… Если защитникам крепостей суждено умереть, значит, так тому и быть… Только таким образом наши герои сумеют выполнить до конца свой воинский долг и сорвут наступательный прорыв русских армий. Враг застрянет в наших городах на долгие месяцы! Я буду лично назначать комендантов в города-крепости, и это будут лучшие офицеры рейха! А за это время, выигранное у врагов, мы сумеем восстановить нашу оборонную промышленность, наладим производство снарядов, артиллерии, танков! Сумеем создать чудо-оружие!

Адольф Гитлер неприязненно смотрел на оперативную карту, на которой толстые красные стрелы во множестве приближались к границам Восточной Пруссии, свидетельствуя о том, что передовые соединения русских наступают широким фронтом. Именно здесь держала оборону группа армий «Центр».

Этой группой командовал фельдмаршал Эрнст Буш[28], получивший высокое звание более года назад за успешные оборонительные операции и удержание фронта между Старой Руссой и Осташковом в районе Демянского плацдарма, где он проявил себя как искусный стратег. Более года ему удалось удерживать Демянский выступ в расчете на окружение русских войск, вышедших из Демянска и Ржева. Все-таки из Демянского плацдарма пришлось отступить, но отход проводился организованно за реку Ловать на заранее подготовленные позиции, что сорвало первоначальные замыслы русских в операции «Полярная звезда»[29], а именно удалось остановить дальнейшее наступление Северо-Западного фронта русских и не допустить наступления в тыл группы армий «Север». Потеряв значительное количество техники, боеприпасов и живой силы, они вынуждены были остановиться на правом берегу реки Ловать. Так что Эрнст Буш вполне заслуженно был переведен в генерал-фельдмаршалы.

– В октябре прошлого года, приняв командование группой армий «Центр» Восточного фронта, Буш в Оршанском наступлении русских сумел четырежды – с октября по декабрь – успешно сорвать это наступление. А в Витебскую наступательную операцию не позволил русским армиям прорвать немецкую оборону. Почему же сейчас генерал-фельдмаршал не проявляет оперативной сообразительности, не может предвидеть замыслы противника и удивить своим полководческим талантом? Куда же кануло все его умение? Создается впечатление, что сейчас группой «Центр» командует совершенно несведущий генерал, который только и делает, что отдает русским один город за другим. Генерал-фельдмаршал Буш сделался неповоротливым, медленно реагировал на действия русских, что в конце концов приводило к военным неудачам. Даже свой штаб он перенес в Германию.

– Сейчас на нашем фронте зияют огромные бреши. Их нужно срочно закрыть, можно перебросить часть соединений с соседних фронтов, – предложил генерал-лейтенант Хойзингер.

– Что вы имеете в виду? – резко спросил фюрер.

– Например, группу армий «Центр» очень могла бы усилить группа армий «Север» в Курляндии. Сейчас там не менее четырехсот тысяч солдат и офицеров. Но существует большой риск, что курляндская группировка может попасть в котел. Уже сейчас в ходе Шауляйской операции[30] противник предпринимает попытку блокировать группу армий «Север» и нацелен на захват Шауляя и Елгавы.

– Курляндскую группировку трогать не следует! – громко возразил фюрер. – Они должны оставаться на территории России. У русских просто не хватит сил взять в котел столь мощные и хорошо вооруженные армии. А нам они еще пригодятся для массированного танкового удара вглубь России. Лучше сместить этого неповоротливого Буша с должности командующего, а вместо него назначить генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя[31]. Он прекрасно зарекомендовал себя как специалист по оборонной войне. Сейчас для нас важно сбить наступательный порыв русских армий, и у него это получится лучше, чем у кого бы то ни было!.. А сейчас я бы хотел уйти. Я пришел на совещание сразу после приземления самолета. Морелль[32] советует мне как следует выспаться.

Гитлер поднялся и, на прощание вскинув правую руку, покинул зал совещания.

Глава 4 12 июля 1944 года «Я могу быть полезен»

Немцы сдавались в плен и в первые дни войны, когда Красная Армия отступала. Перебегали на русские позиции и позднее, когда их войска стояли под Москвой. Но в то сложное время это были единичные случаи, которые можно было пересчитать по пальцам.

Полгода назад враг стал сдаваться в плен целыми подразделениями, чему в немалой степени способствовало наступление Красной Армии по всем фронтам и агитационная работа немецких перебежчиков. Антифашисты выдвигались с рупорами вплотную к немецким позициям и, вооружившись громкоговорителями, рассказывали правду о происходящем на других участках фронта, о трудной жизни в тылу немецких граждан, призывали соотечественников сложить оружие, убеждали, что это единственная возможность остаться в живых.

Нередко антифашисты (немецкие солдаты, перешедшие на советскую сторону) подкрепляли свои высказывания зачитыванием выдержек из солдатских писем, оказавшихся в распоряжении военной контрразведки во время отступления немцев, в которых они уже не скрывали своих пораженческих настроений и во всех неудачах винили высшее военное командование и политику государства. Озвучивались весьма весомые аргументы, которые заставляли серьезно задуматься. Во время агитационной работы назывались даже достоверные номера военных подразделений, фамилии и имена офицеров, упоминавшихся в письмах, многих из которых их сослуживцы знали лично.

Агитаторов-антифашистов немцы воспринимали как худшее из зол и обрушивали на места их возможной локации тонны чугуна, железа и взрывчатого вещества, заготовленного против наступающих русских. Убыль среди немецких антифашистов оставалась высокой, что не могло остановить следующих, желавших убедить соотечественников сложить оружие, поберечь свою жизнь и строить сообща новую Германию без Гитлера и его приспешников.

Неделю назад в небольшом белорусском городке Молодечно за час до общего наступления пехотинцами 855-го стрелкового полка были взяты в плен четверо немцев. Сдались они не в густом Полесье, а на переднем крае, где могли быть убиты одной из противоборствующих сторон – немцами или русскими, – а то и вовсе случайными пулями, плотным роем летевшими навстречу друг другу.

Подняв безоружные руки перед штурмовавшей высотку группой красноармейцев, они громко, словно по команде, закричали: «Гитлер капут!» Расстреливать их не стали. Командир отделения отправил молодого бойца сопроводить пленных до расположения. Двумя часами позже перебежчиков доставили в штаб дивизии, где оперуполномоченный военной контрразведки СМЕРШ капитан Поздняков провел первичный допрос. Немцы представляли значительный интерес. Один из перебежчиков, будучи фельдфебелем[33] связи, много знал и утверждал, что из Курляндии в помощь группе «Север» движется бригада тяжелых танков. А это уже серьезно. Значительное механизированное пополнение способно переломить исход тактического сражения. Материалы допроса пленных немцев были переданы начальнику управления контрразведки 1-го Прибалтийского фронта генерал-майору Ханникову Николаю Георгиевич[34].

Военная контрразведка вновь провела подробнейший допрос с перебежчиков, оперуполномоченные в многочисленных допросах пытались выявить противоречия, но их показания выглядели аккуратными, выверенными и оставались точными даже в деталях. Ничего такого, за что можно было бы зацепиться и заподозрить в некой хитроумной игре абвера[35]. Сговорились между собой перейти на сторону русских, и когда подвернулся подходящий момент, использовали его.

Немцы оказались из 598-го полка связи группы армий «Центр». Трое из них были водителями бронемашин, а вот четвертый, фельдфебель Франц, – связист. Все четверо – выходцы из Восточной Пруссии, что не могло их не сближать. Вроде бы все лежало на поверхности, все прозрачно, никакой червоточины, что могла бы насторожить. И все-таки что-то было не так.

Генерал-майор Ханников не исключал, что переход немцев мог быть некой многоуровневой комбинацией военной разведки Третьего рейха. Хотя Гитлер уже перестал доверять абверу после просчетов и ошибок, совершенных его сотрудниками и агентами, но военная разведка нацистской Германии по-прежнему оставалась эффективной и приносила немало вреда фронту.

У рейхсканцлера Гитлера были серьезные основания скептически относиться к информации, полученной из ведомства адмирала Вильгельма Канариса[36]. Ведь именно он внушил всему военно-политическому руководству Германии некий иллюзорный образ Красной Армии, рассказывая о том, что она слаба и не имеет никакого потенциала для мобилизации ее в военное время. Вторая главная ошибка военной разведки и контрразведки Германии, руководимой адмиралом Канарисом, заключалась в том, что она не сумела правдиво донести до политического и военного руководства рейха о возможности Советского Союза в кратчайшие сроки развернуть массовое военное производство в восточной части СССР. Также недостоверно определила военно-экономический, морально-политический и духовный потенциал народов СССР. Разведка ошиблась и в своих прогнозах, утверждая, что Советский Союз рассыплется, подобно карточному домику, при первых сокрушительных ударах вермахта.

Вице-адмирал Канарис за допущенные ошибки был снят со своей должности и уже месяц как был уволен в запас. Однако профессиональные разведчики никуда не подевались: в своем большинстве они влились в состав Главного управления имперской безопасности[37] и теперь подчинялись Генриху Гиммлеру[38]. Это не означало, что без своего прежнего руководителя Вильгельма Канариса, которого не без основания называли Хитрый Лис, они стали менее изобретательными и не могли придумать изощренную комбинацию, за которой пряталось нечто большее. Не исключено, что их сдача – это какое-то звено в большой игре военной разведки.

Чтобы упредить возможный сговор между перебежчиками, их держали по отдельности в витебской комендатуре. В очередной раз допрашивая каждого из них, Николай Георгиевич старался выявить какие-то двусмысленности в их рассказах или расхождения: задавал неожиданные вопросы, которые должны были поставить их в тупик или хотя бы сбить с толку; расспрашивал об их командирах; выпытывал о частях, стоявших по соседству; интересовался семьей, расспрашивал биографии. Однако ничего сомнительного обнаружить не удалось. Ответ каждого из пленных выглядел правдивым и дополнял то, о чем было уже доподлинно известно. Походило на то, что к своей сдаче в плен они подошли обдуманно, и в их поступке было нечто большее, чем естественное желание уцелеть в кровавой бойне. Присутствовал какой-то смысл, идея, чего раньше у немцев не отмечалось. Они действительно понимали, что Гитлер – зло для немецкого народа, и, заглядывая в будущее, думали о том, как переустроить Германию.

В этот день Николай Ханников допрашивал четвертого немца – связиста из штаба полка фельдфебеля Кристиана Хофера. Внешне он значительно отличался от остальных. Был выше ростом, широк в плечах, белобрысый и с большими конопушками на аккуратном носу с маленькой горбинкой. В нем ощущалась порода, какая встречается единожды на десять тысяч солдат. Типичный русоголовый прусак, каких на фронтах войны генерал-майор Ханников повидал немало. Раньше таких парней было много в подразделениях СС. Сейчас столь яркие экземпляры человеческой породы встречались нечасто, можно сказать, очень редко – они перешли в разряд реликтов. А все потому, что большая их часть полегла в первые два года войны. Странно было видеть столь типичного прусака через три года непрерывных боев, да еще в советском плену.

Повернувшись к переводчику, крупному рыхловатому капитану, на котором мешковато сидела новенькая гимнастерка, Ханников произнес:

– Спросите у него, как его звать?

Капитан перевел и, выслушав ответ, сообщил:

– Кристиан Хофер.

– Кто его отец? Есть ли у него еще братья и сестры?

Капитан живо перевел.

Последовал незамедлительный ответ от фельдфебеля. Выслушав сказанное, капитан снова перевел:

– Утверждает, что его отец – мельник. Он тоже антифашист и ненавидит режим Гитлера. Есть родной брат, зовут Густав. Полгода назад брата посадили за политические убеждения в тюрьму Баутцена[39].

Некоторое время генерал-майор Ханников внимательно смотрел на перебежчика, словно хотел отметить перемены, произошедшие в нем за последние время. Не обнаружив таковых, равнодушно спросил:

– Что он знает о новых частях, прибывающих в группу армий «Центр»?

Переводчик поправил коротким указательным пальцем с пожелтевшим ногтем очки, сползающие на кончик носа, и перевел сказанное на немецкий язык. Внимательно выслушав ответ пленного, он повернулся к Ханникову:

– Утверждает, что ему как военнослужащему связи известно, что должны прибыть части моторизованного корпуса, а также два полка пехотной дивизии. Через неделю они займут позиции в районе города Елгавы[40].

В связи с новыми полученными данными Генеральный штаб фронта обязан был произвести уточнение на оперативных картах. До Елгавы следовало добраться раньше, чем туда войдут усиленные немецкие части. В противном случае не избежать серьезного сопротивления.

– Он готов помочь своим соотечественникам прозреть и поработать агитатором на фронте против Гитлера?

Капитан понимающе кивнул и задал вопрос пленному.

Всего-то непродолжительная заминка, которой можно было бы пренебречь, не будь это сказано во время допроса. В дознании учитывается даже наименьшая векторная составляющая.

– Если моя работа хотя бы на сотую долю секунды сократит войну, то я согласен, – с некоторым вызовом посмотрел на Ханникова фельдфебель.

Биография Николая Георгиевича была богата на события. Отслужив на царском флоте матросом на канонерской лодке «К-15», он продолжил службу в Рабоче-крестьянском Красном флоте в качестве рядового летучего отряда Николаевского флотского экипажа. Вступив в партию большевиков, Ханников был направлен в отделение военной контрразведки города Зерново, расположенного в Орловской губернии. Перед самой войной он получил должность бригадного комиссара, а на третий месяц войны за пресечение элементов паники и организацию обороны в районе Новгорода Николаю Георгиевичу было присвоено звание старшего майора государственной безопасности.

Немногим более полугода назад он получил новое назначение, за которым должно было последовать повышение в звании. По секрету ему сообщили, что документы на генерал-лейтенанта лежат на столе у товарища Сталина, дожидаясь его подписи. Не самое подходящее время, чтобы совершать какую-то оплошность. Следовало все обдумать. Мелочей в таком деле не бывает.

– Вы сдались в городе Молодечно, так?

Немец, услышав перевод, едва кивнул.

Ханникова удивляла безмятежность, с которой держался перебежчик, хотя в ней не было ничего наигранного. У фельдфебеля были железные нервы! Обычно военнопленные ведут себя иначе – одни раскисают, другие впадают в ступор, третьи сутулятся и избегают взглядов, чтобы выглядеть менее значимо. Фельдфебель же, напротив, словно хотел удивить своим немалым ростом – распрямился еще более, подбородок поднял повыше, макушкой едва ли не касался потолка. А вдруг его абвер подготовил к допросу? Ведь не могли же они не знать, что его могут допрашивать в военной контрразведке. А может, это просто устойчивая психика? Столь твердокаменные экземпляры, конечно же, встречаются, правда, крайне редко.

– Мне известно, что немцы вывезли из Молодечно в Германию семьдесят пять процентов белорусов, а всеми пахотными землями и домами завладели немцы, приехавшие из Саксонии и Пруссии. По данным нашей разведки, в одном Молодечно планировалось поселить семьи тысяч немецких колонистов! И так должно было произойти на всех оккупированных землях, – сказал Ханников.

– Это еще одна причина, почему я не люблю национал-социализм, – выслушав перевод, убежденно произнес Кристиан. – Могу только добавить, что на окраине Молодечно был организован концентрационный лагерь для советских военнопленных, почти все они были истреблены.

– В этом лагере содержали также и гражданских лиц, – заметил генерал-майор. – По нашим данным, за все время существования этого лагеря погибло более тридцати трех тысяч человек.

Непроницаемая маска на лице Кристиана Хофера чуть дрогнула, изобразив нечто похожее на сочувствие.

– Мне известно, что там было убито много евреев, – негромко ответил немец.

– А еще и довоенных активистов и оставшихся в городе коммунистов, – добавил Николай Георгиевич. – Их расстреливали методично, строго по графику, с перерывами на обед, с немецкой педантичностью. У вас есть друзья? – вдруг спросил он.

– Конечно. Без друзей на войне трудно.

– И кто же ваш друг?

– Лейтенант Брауберг из сорок восьмого пехотного полка. Мы знаем друг друга с детства. Вы хотите отправить меня в лагерь для военнопленных? – спросил фельдфебель. – Я могу быть вам полезен.

Именно так и хотел поступить генерал-майор Ханников, но после состоявшегося разговора крепко призадумался.

– Мы подумаем, как вы можете быть нам полезны. Уведите его, – приказал он конвоиру.

Глава 5 15 июля 1944 года. Подходящая кандидатура

Первое, что сделал командующий 51-й армией генерал-лейтенант Крейзер, прибыв в штаб армии (всего-то типовое двухэтажное деревянное здание, стоявшее на окраине поселка), так это вызвал к себе подполковника Сергея Стародубцева[41], командира Молодечненской мехбригады, представлявшей собой фронтовой авангард, действовавший в составе гвардейского механизированного корпуса. Его мехбригада первой ворвалась в город Молодечно, за что получила звание гвардейской. Прорвавшись через линию обороны немцев, танки, накручивая на свои гусеницы колючую проволоку и вражескую пехоту, катком прошлись по неприступным дотам и, не ослабевая натиска, принялись молотить прямой наводкой по артиллерийским батареям. Одного удальства и мастерства в боевых делах не всегда достаточно, важна еще матушка-удача, а она их никогда не оставляла. Чем ожесточеннее и дерзновеннее были танковые атаки, тем меньше потерь было в бригаде.

Родился Сергей Васильевич Стародубцев в Екатеринославе[42], успел повоевать в Гражданскую, а позже окончил Харьковскую школу червоных старшин. Дальше была Военная академия механизации и моторизации РККА имени И.В. Сталина, затем был Польский поход, а еще через два года началась Великая Отечественная война, которую он встречал в августе на Ленинградском фронте в должности командира 5-го тяжелого танкового полка 34-й армии. Прибыв на Старую Руссу, где резко ухудшилась обстановка, его полк тотчас вступил в бой с немцами и контратаковал в течение трех последующих дней. После тяжелых боев в августе сорок первого Старую Руссу пришлось оставить. Позже на своей броне Стародубцев насчитал более ста попаданий от снарядов, но его командирский тяжелый танк КВ-1 сумел выдержать все удары, а самому Стародубцеву в первом же бою удалось подбить шесть немецких средних танков.

Но этот эпизод войны он считал не самым удачным в своей военной биографии, потому что из девяносто четырех танков, прибывших в Старую Руссу, уцелело лишь девять.

Генерал-лейтенант Крейзер занимал в двухэтажном здании небольшую комнату. Его не смущал на противоположной стене наспех заделанный проем, окно, заколоченное картоном, вырванный с корнем паркет. Для работы и ночлега в комнате было все необходимое – стол с тремя стульями и кровать с панцирной сеткой, заправленная байковым одеялом.

– Разрешите, товарищ генерал-лейтенант, – произнес вошедший подполковник Стародубцев.

– Проходите, Сергей Васильевич, – благожелательно откликнулся командарм. – Садитесь!

Разместившись за столом, генерал-лейтенант аккуратно разложил карту и заговорил:

– Сейчас немцы против нас применяют новую тактику – это хорошо укрепленные города с эшелонированной обороной. Гитлер называет их города-крепости, у которых есть четкий приказ «Ни шагу назад!». Они должны умереть в своих крепостях, но не пропустить на запад советские войска. Так что впереди нас ожидают серьезные сражения. Битва будет за каждую улицу, за каждый дом, за каждый двор, к такому нужно быть готовым. Но задача командиров не только вымести из Европы всю эту фашистскую нечисть, но и сохранить жизнь нашим бойцам и командирам. В связи с этим на тебя возложена большая задача… – Генерал-лейтенант сделал короткую паузу, посмотрел в зачерствевшее лицо Стародубцева и прежним неторопливым голосом продолжил: – Задача разведки вашей мехбригады состоит в том, чтобы отыскать в немецком тылу наиболее безопасный путь, по которому в дальнейшем двинется наша армия.

– Как далеко должна зайти разведгруппа?

– Мы думаем, если разведчики пройдут сорок километров вглубь вражеской территории, это будет хорошим результатом. Если продвинутся дальше… каждый получит орден! Мы предполагаем, что разведгруппа должна передвигаться на бронетехнике, в том числе на трофейной. Задача не из легких, но других на войне, как вы не хуже меня знаете, не бывает. Кто, по-вашему, может справиться с такой задачей?

– Гвардии капитан Григорий Галуза[43], – без колебаний ответил подполковник.

Крейзер одобрительно кивнул:

– Личность он в армии известная, я бы даже сказал, геройская. Ничего не имею против, именно о нем я и подумал. Вижу, что мы думаем одинаково. Расскажите мне немного о нем. Как давно в армии, где учился?

– В армии с тридцать восьмого года, с самого начала призыва. Участвовал в освободительном походе советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. Был участником советско-финской войны тридцать девятого и сорокового годов. Перед войной окончил офицерские курсы «Выстрел», где кроме тактики стрелкового дела, методики тактической и огневой подготовки изучал еще и военную разведку. На фронте с первого дня войны. Сначала командовал взводом разведки, сейчас уже ротой.

– Послужной список подходящий.

– Более лучшей кандидатуры, чем капитан Галуза, нам не найти, товарищ командующий армией. За время войны мне довелось поработать со многими разведчиками, но все они отличаются от Галузы. Хотя те тоже были хороши… Это сложно объяснить, но я бы сказал, что у Григория Галузы выработался какой-то свой стиль – смесь невероятной дерзости и наглости с каким-то щегольством! Даже по внешнему виду он настоящий аристократ, всегда ухожен, гладко выбрит, и стрижка у него какая-то неуставная, обязательно с чубом! Можно было бы, конечно, и внушение ему сделать по этому поводу, но как-то язык не поворачивается, когда понимаешь, из какого ада он вчера пришел и в какое чистилище завтра отправится. Я ведь давно знаю этого парня… Не было ни одного задания, которое бы он провалил. Григорий из тех разведчиков, кому удается выполнить буквально все! Даже то, что считается совершенно невозможным!