Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ЭКСМО

- Kategorie: Krimi

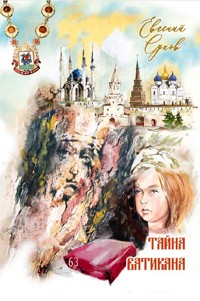

- Serie: Скитания Чудотворной

- Sprache: Russisch

В основе повествования лежат история создания иконы Божией Матери, написанной почти полторы тысячи лет назад, в VII веке, и события, связанные с ее судьбой. Автор, используя нелинейный временной принцип изложения, основанный на свидетельствах современников и многочисленных трудах исследователей нашего времени, останавливается на ключевых персонажах и фактах, достоверно подтверждающих сложный путь «хождения» иконы от одного владельца к другому, из одного государства в другое, пока, наконец, она не оказывается в Ватикане, в личных покоях Папы римского. Исторические события разворачиваются в богато сплетенном повествовании: от византийских императоров до средневековых рыцарей, от уединенных монастырей до величественных соборов. Икона проходит через руки как святых, так и грешников, оставляя неизгладимый след на всех, кто с ней сталкивается. В книге рассказывается о многих исторических деятелях, чья судьба была связана с жизненным путем Казанской иконы Божьей матери.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Оглавление

Евгений Сухов

Тайна Ватикана

ЧАСТЬ 1 КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ

ГЛАВА 1. Год 697-й. Византия. Константинополь удивительная икона

Старая разлапистая липа, расщепленная в бурю молнией, перекрыла оживленную дорогу, заставив проезжающие арбы съезжать на размытую ливнем обочину, прямиком в глубокий ров. Из покореженного высокого пня острыми желтоватыми стрелами торчали занозистые щепы. Дерево было мертво, но зеленая пушистая крона, еще не осознавая очевидного, продолжала жить как прежде: шумливо шевелила большими корявыми ветками, и листья, слегка тронутые увяданием, трепетно отзывались на малейшее дуновение ветерка. Молния расколола липу на два неровных куска, оставив в месте удара огромную почерневшую кривую дыру, как если бы вырвала из недр обожженной древесины сердце.

Каждому, кто прежде видел могучую липу, казалось, что она способна прожить не одну тысячу лет, что не существует силы, способной опрокинуть ее на землю. Но вдруг из ниоткуда объявилась безумная природная стихия, словно спичку, переломила толстый ствол и небрежно швырнула громадину на десяток метров от места, где дерево простояло не один век.

При падении великана каждое волокно крепкой сердцевины упорно сопротивлялось насилию, громко взывало о помощи, ломалось и выстреливало. По всей округе разнесся оглушительный треск — это были последние крики сопротивляющегося дерева. А когда исполину стало понятно, что ему не совладать с накатившей стихией, он свалился, заглушив хрустом ломающихся ветвей громовые раскаты.

Падение столь мощного дерева не было случайным и, по мнению Константинопольского патриарха Каллиника I, выглядело предупреждением о грядущих темных событиях, что вскоре подтвердилось всецело: Венеция вступала в смутные времена, в которые одна династия сменяла другую; Омейядский халифат вторгся в африканскую провинцию Римской империи и вскоре захватил Карфаген, а в самом Константинополе началась бубонная чума, уничтожившая половину жителей города. Лишь решительные действия басилевса[1] Леонтия, сумевшего провести чистку порта Неорион и уничтожившего рынок животных, считавшихся главными источниками эпидемии, позволили погасить очаги инфекции и не дать чуме распространиться по всей Державе ромеев[2].

На этом печальные события не завершились: византийская армия под предводительством Иоанна Патриция, посланная басилевсом Леонтием отбить у арабов Карфаген, неожиданно потерпела поражение и под натиском отрядов омейядов вынужденно отступила на остров Крит. Опасаясь гнева императора, на совещании офицеры убивают командующего армией и провозглашают басилевсом Византии командира передового полка Тиберия Апсимару, который, вняв призыву воинства, тотчас двинулся во главе войска на Константинополь. Столицу Византии удалось взять после шестидневной осады, и на следующий день Тиберий собственноручно разрезал басилевсу нос[3], что означало позорное низложение, и под улюлюканье собравшихся горожан отправил низложенного и посрамленного императора в монастырь. Через неделю в соборе Святой Софии патриарх Константинопольский Каллиник I короновал Тиберия Апсимару и торжественно нарек его Тиберием III, византийским басилевсом.

События — важные и не очень — проносились чередой, а могучая липа продолжала загораживать дорогу. Листья огромной кроны успели пожухнуть и пооблететь, сучья местами пообломались, но дерево по-прежнему оставалось крепким, как и в минуты своего падения, — тлен опасливо обходил великана стороной.

Неподалеку от поваленного дерева находилась обитель, где отбывал заключение низложенный басилевс Римской империи Леонтий. Всякий горожанин, проходивший мимо поваленного исполина, невольно бросал взгляд на монастырь с узкими окнами, окруженный высокими каменными стенами, за которыми томился некогда всесильный правитель великого государства. Убитое дерево и потерявшего власть басилевса связывала какая-то мистически пугающая связь неизвестной природы. Торопливо перекрестившись, прохожие спешили дальше.

Стараясь не зацепиться одеждами за ветки поваленного дерева, растопыренные, как длинные, крючковатые пальцы, иконописец Актеон вместе со своим учеником Лукианом обходили могучий ствол, забираясь глубоко в колючие заросли придорожных акаций.

Пройдет немало лет, прежде чем местные жители наконец распилят дерево и растащат его на дрова. От дерева останется разве что несколько сухих веток, которые будут затоптаны в грязь прохожими. Точно так же поступают грифы, когда видят погибшее могучее животное, — они оставляют после своего пира разве что клочья свалявшейся шерсти. Но сейчас поваленную липу не тревожили из какого-то суеверного страха. Должно пройти некоторое время, чтобы привыкнуть к падению титана.

Приостановившись, Актеон вновь бросил взгляд на упавшую липу, чтобы полюбоваться ее сказочной мощью. Такие деревья ломает ураган, когда сердцевина подточена временем. Внешне они могут выглядеть могучими, несгибаемыми, но в действительности почти мертвы и живут до первой сильной бури. У этого ствола сердцевина была крепка, как кремень, и бела, как итальянский мрамор во дворцах императоров. В древесине не было ни щербинки, но вместе с тем дерево уже давно было безжизненно.

В каждом действии присутствует какой-то глубинный смысл, но все же оставалось загадкой, для какой цели налетевшим ураганом было поломано настоящее чудо природы. Быть может, его древесина предназначена для чего-то большего, чем быть сожженной в топках крестьянских лачуг.

Вывороченное нутро дерева, почерневшее от удара молнии, напоминало какой-то смутный образ. Всмотревшись, богомаз Актеон едва не ахнул от своей догадки.

— Лукиан, подойди сюда, — подозвал иконописец юношу и, когда тот приблизился, сказал: — Посмотри, что молния начертила!

Некоторое время подмастерье разглядывал темные замысловатые узоры, нарисованные Божьим пламенем и напоминавшие ему мафорий, покрывавший голову Богородицы. Из-под него — узкий край головной повязки, кайму из трех полос. Вот только ее лик был очерчен нечетко и скрывался в потемках глубоких покровов, сложенных в плавные неровные складки. Отчетливо были видны только глаза, пристально взиравшие откуда-то из самой глубины дерева. Лукиан готов был поклясться, что разглядел даже зеленую радужку глаз, но очи вдруг так же неожиданно пропали, как и возникли.

Понизив голос, Лукиан сообщил:

— Мастер, так это же Божья Матерь.

Богомаз удовлетворенно кивнул:

— Значит, мне не показалось, а то я подумал, что на старости лет стал понемногу сходить с ума. Вот что сделай, Лукиан… Вырежи из ствола доску для иконы. Поближе к тому месту, где молния прошлась. Это нам знак Божий дан, не можем мы пройти мимо.

— Сделаю, мастер, — произнес Лукиан, продолжая разглядывать черный налет на белом полотне дерева.

По коже мелкой дрожью пробежал суеверный страх и застыл где-то у самого горла кусочком раскаленного металла. Сил, чтобы поддержать разговор с мастером, у него не осталось, а иконописец, слегка нагнувшись, продолжал рассматривать обожженное молнией дерево.

— Если бы мне кто-то рассказал о таком, так ни за что бы не поверил, — удивленно проговорил старый Актеон.

Следы огня причудливым образом переплетались между собой, накладывались, принимали полутона, вдруг густели до черноты или, наоборот, представлялись неровными тенями, светлели и походили на складки одежды и усиливали начерченный образ.

Пораженный увиденным, Лукиан замер. Из черноты на него взирали материнские понимающие глаза. Окончательно он пришел в себя в тот момент, когда очи вдруг растворились, остался лишь пустой темный омофор.

— Ты уже вырос, Лукиан, — продолжал Актеон, — хватит тебе хитоны разрисовывать. Ты созрел для того, чтобы лики святых писать. Как выпилишь доску, помолишься сутки, постоишь с неделю на посту своей души, очистишь ее от всякой скверны, чтоб ни одно сомнение не нарушило добрых помыслов, так и приступишь к работе. А уж если с чем-то не справишься, то я тебе помогу.

— Я справлюсь, учитель, — прохрипел Лукиан, продолжая смотреть в глубину складок омофора. Но видение более не появлялось.

Последующие несколько дней Лукиан выпиливал из дерева обгоревший кусок, часть которого должна была стать иконописной. Когда ему это удалось, он расчистил обгорелые места и неожиданно для себя обнаружил, что под углем дерево значительно крепче, чем в других местах, оно как будто бы закалилось из-за действия огня и теперь мало уступало по твердости кварцу. Выпиливая доску, он буквально вгрызался пилой в волокна древесины, ломая металлические зубья.

Помолившись и выдержав недельный пост, Лукиан обтесал доску рубанком до идеальной глади, затем сделал в ней ковчег — небольшое углубление, где должен разместиться образ Богородицы. Покрыл поверхность доски золотым фоном (символ чистого света в идеальном мире) и, перемешав истолченную глазурь с воском, приступил к работе.

Далее следовало нарисовать мафорий, который должен быть непременно красным — цвета мученичества и перенесенных страданий. Добавив толченую киноварь в воск, он принялся расписывать на доске святой образ, прижигая краски горячим железом.

Через месяц с небольшим работа была готова. В центре — прописанная до мельчайших деталей, державшая Иисуса на руках Богородица излучала золотистое сияние. За ней, в различимой дымке, совершенно схематично, был нарисован горный пейзаж с отдельно стоящими деревьями. А вокруг центральной фигуры, немного в сторонке, грубыми резкими мазками, подчеркивающими незначительность, изображены верующие, облаченные в синее.

Лукиану и раньше приходилось участвовать в написании икон — чаще всего ему доверяли святых второго и третьего порядка, а апостолов, Богородицу, Иисуса писал всегда только богомаз Актеон, осознавая, что лучше него такую работу никто не исполнит.

Значит, в этот раз его что-то подвигло доверить написать Богородицу Лукиану, пусть лучшему, но все-таки ученику.

Еще месяц Лукиан правил икону, что-то совершенствовал в одежде Богородицы, старательно прописывал святой лик — сделал глаза более выразительными, легкой вуалью наложил на лицо тень, а когда понял, что следующее прикосновение к иконе может испортить задуманный образ, решил показать сотворенное мастеру.

Актеон уже тридцать лет проживал при церкви Апостолов, в небольшой мрачной келье с одним оконцем на оливковую рощу, которую делил с таким же иконописцем, как и он сам. Трудился много — разрабатывал иконографию Богородицы разных изводов: в окружении апостолов; с младенцем и без него; писал Божью Матерь в полный рост, а также в деисусном чине. Обучал подмастерьев растирать краски, смешивать их с воском, подсказывал, как лучше наносить краски, правильно подбирать дерево для иконы. На подготовку иконописца уходило несколько лет. Старших подмастерьев, прошедших большую часть ступеней по длинной лестнице ученичества, он допускал расписывать одежды. Лики святых, а также их руки всегда писал сам, считая такую работу важнейшей в создании образов.

То, что Лукиан был допущен к написанию икон — то есть перепрыгнул сразу через несколько ступеней ученичества, — было, скорее, исключением, нежели правилом. Бог поцеловал юношу в самое темечко, наделив недюжинным талантом. Он разительно отличался от своих сверстников не только отношением к делу (несмотря на малый возраст был серьезен, вдумчив, мог часами рассматривать сцены из Библии, запечатленные на стенах, изучал технику написания икон; для него не существовало мелочей, даже краски он растирал не так, как иные, а потщательнее да подольше; даже кисть держал уверенно и цепко, как признанный мастер), но и внешне — был рыжий от кончиков ногтей до корней волос, казалось, что у него даже мысли и те рыжие.

Уже в двенадцатилетнем возрасте Лукиан показал, на что способен. Однажды, оставшись в церкви в одиночестве, он подправил глаза святым, сделав их более красноречивыми, а очи младенца Христа, которые иконописцы писали коричневыми цветами, сделал голубыми, значительно усилив их выразительность и придав всему его облику большую святость.

Поначалу мальца хотели наказать за кощунство ударами палок на монастырском дворе, но когда осознали, насколько в лучшую сторону изменились иконы, доверили ему расписывать хитоны.

И вот теперь, едва перешагнув пятнадцатилетний возраст, Лукиан приступил к самостоятельной работе.

Иконы богомазы писали в большом деревянном пристрое, крепко притулившемся к церкви. В нем пахло расплавленным воском, стружкой и свежими красками. Каждый из мастеров имел свой закуток, в котором исполнял заказы — писал святых или событие, взятое из Священного Писания, нередко случаи из реальной истории Церкви; реставрировал состарившиеся иконы. Незавершенные работы накрывали холстами или тряпицами, тем самым давая понять сотоварищам, что работа еще не завершена, а значит, не подлежит просмотру и оценке.

Каждый из иконописцев строго соблюдал неписаное правило, опасаясь спугнуть посетившую товарища нежную и боязливую птаху под названием вдохновение.

Липовая доска, на которой писал икону пятнадцатилетний отрок Лукиан, находилась в самом углу помещения, под небольшим окном, через которое нарождавшийся образ скупо опускался мягкий дневной свет. Лукиан пропадал в мастерской целыми днями: вечерами писал под огарком свечи, когда полыхающий огонек крошечным ангелом бегал по липовой доске, как если бы указывал истинный путь. И когда в мастерской догорала последняя свеча, он, аккуратно покрыв изображение темной тряпицей, возвращался в небольшую каменную каморку, холодную и мрачную, как старый склеп, с узким топчаном, стоявшим вдоль стены.

Иконописец Актеон подошел к мольберту, на котором стояло полотно, завешенное темной, перепачканной в краске материей. Некоторое время он боролся с искушением, а потом, поддавшись дьявольскому соблазну, осторожно взялся за краешек сукна, сбросил его с доски и невольно ахнул от увиденного. Перед ним предстала завершенная работа: Богородица с младенцем Иисусом на руках. Перешагнув полувековой рубеж, тридцать лет из которых он писал образы святых, Актеон осознал, что никогда прежде не встречал столь совершенного творения. Божья Матерь с сыном, запечатленные на доске Лукиана, выглядели живыми, наполненными любовью, отобразить которую удается не всегда даже самым талантливым богомазам. И совсем невероятным выглядело то, что ее сумел запечатлеть отрок, впервые взявшийся за написание образа. Не иначе как его рукой водил сам Бог, а если это не так, тогда откуда у Богородицы столь проникновенный взгляд, как если бы она смотрела из глубины веков, канувших в небытие. Вне всякого сомнения, это была икона, каковую никто прежде не создавал.

Время текло незаметно. Через единственное оконце сначала пробился утренний робкий сумрак, погрузив окружающее пространство в дымку, а вскоре предметы стали приобретать все более четкие очертания, и в мастерскую как-то разом шагнуло утро, залив ее солнечным светом.

Сколько именно Актеон простоял перед иконой, вспомнить не мог. Лишь услышал легкие приближающиеся шаги. Обернувшись, старый богомаз увидел подошедшего послушника, который каких-то несколько недель назад стал его учеником и по указанию мастера занимался самой черной работой: подносил кисти, растирал краски, после рабочего дня прибирал в мастерской, при надобности его отправляли на базар за ягодами, и лишь в редкие дни ему доверялось писать хитоны. Теперь же это был великий мастер, каких не знали прежние времена.

— Отец Актеон, почему вы плачете? — встревоженно спросил Лукиан, глядя в сморщенное лицо монаха. — Вас кто-то обидел?

— У меня для этого есть две веские причины. После того, что я увидел, я не смогу больше взяться за кисть, мне никогда так не написать. Я всегда считал себя даровитым иконописцем, теперь, глядя на сотворенное тобой, я понимаю, насколько жалко мое мастерство по сравнению с твоим гением. А вторая причина — это счастье: в моей мастерской родился такой несравненный мастер… Сегодня я представлю тебя епископу, а уж он благословит на самостоятельную работу. Уже завтра ты сможешь свидетельствовать об истине от лица Церкви. Прости меня, — неожиданно поклонился Актеон ученику.

— За что? — невольно подивился Лукиан.

— За то, что не открыл тебе главные секреты мастерства. А ты вон как… Сам до всего додумался!

— Ас иконой как быть?

— Такой иконе место в соборе Святой Софии.

ГЛАВА 2. 726 год УМАР — ГОСПОДИН ПРАВОВЕРНЫХ

Пошел девятый год правления басилевса Византии Льва III Исавра, в прошлом командира воинского соединения из Малой Азии по имени Конон.

Выдвинутый за воинскую доблесть на командные высоты, Конон сравнительно быстро обрел популярность среди солдат, а вскоре о нем заговорила вся армия. Однако происхождение его было неизвестно: одни считали, что он потомок исаврийского народа, обитавшего в Малой Азии, другие полагали, что он армянин, проживавший в малолетстве в небольшом провинциальном городке Византии, третьи и вовсе думали, что он сириец, и охотно ссылались на его великолепное знание арабского языка.

Целеустремленный, наделенный недюжинной волей, Конон сносил все преграды, встававшие на его пути, и неуклонно поднимался наверх. Даже недоброжелатели признавали, что он обладает талантом полководца, умеет воздействовать на людей и подчинять их своей воле, ради него они были готовы идти на смерть.

Особенно таланты Конона проявились на войне с арабами, досаждавшими Константинополю последние десятилетия. Их многочисленные племена, сумевшие захватить Сирию, вторгались в Малую Азию и грозили обрушить свою мощь на центральные и северные территории государства. Не существовало силы, которая могла бы вернуть их в прежние границы. Армия арабов, расползаясь, как саранча по пшеничному полю, поедала все новые территории и, похоже, останавливаться на достигнутом не собиралась. Когда арабам удалось отторгнуть от Византии едва ли не всю Малую Азию, возникла серьезная угроза, что арабская тьма ударит с юга и с моря и окончательно разобьет государство.

Именно в это тяжелое для Византии время басилевс Анастасий II разглядел в честолюбивом командире гвардейского полка человека, способного удержать орды арабов, двигавшиеся к границам империи. После недолгого раздумья, не пожелав прислушаться к осторожным советам ближайших вельмож, басилевс даровал Конону титул патрикия и назначил его правителем одной из областей в Малой Азии на границе с Арабским халифатом.

Такое назначение оказалось удачным, Конону удалость значительно потеснить арабов и освободить несколько областей, после чего он заслужил небывалую популярность в армии. Еще через два года, заручившись поддержкой старших офицеров, честолюбивый Конон объявил себя басилевсом, взял при помощи своих врагов Константинополь и взошел на престол Державы ромеев под именем Лев III Исавр. Немногим позже он прикажет доставить живым Анастасия II, поднявшего против него вооруженный мятеж, и после недолгой беседы распорядится казнить его на главной площади Константинополя при скоплении большого числа горожан.

Последние два года Константинополь осаждало воинство Арабского халифата, возглавляемое сыном халифа Сулеймана. Лагерь арабов, вставший на многие мили вокруг стен, демонстрировал свою готовность к дальнейшим боевым действиям. Однако неожиданная смерть Сулеймана в военном лагере под Дабиком вселила в ромеев надежду, что вскоре войско отступит. Однако шла неделя за неделей, а ожидаемого не происходило — вражеский лагерь сворачиваться не собирался.

Лазутчики, побывавшие во вражеском стане, рассказали, что к власти пришел новый халиф. Выбор пал на Умара Абалазиса, благочестивого племянника Сулеймана. Опасаясь, что он откажется от престола, халиф в завещании передал ему всю полноту власти, справедливо рассчитывая, что тот не посмеет оспорить последнюю волю покойного. Но Умар посмел… Будучи человеком образованным и ученым, но служившим в армии халифа простым солдатом и никогда не готовившим себя к верховной власти, он немедленно отказался. Присутствующие вельможи решили провести совещание, после которого вынесли единодушный вердикт — Умар Абалазис должен быть халифом и незамедлительно поклялись в верности новому господину.

Умар был богат, красив, скромен, славился своей неприхотливостью в быту. Первое, что он сделал, возглавив огромнейшее государство, — покинул роскошный дворец халифа, утопавший в зелени и богатстве, и переехал в скромное жилище. Рассчитал огромную армию слуг, раздал всю свою парчовую одежду бедным, оставив себе всего-то пару одеяний, и все свое состояние передал в казну халифата.

Управляя своей обширной страной, халиф мало думал о войне — она шла без него, и многочисленные полки, подгоняемые славой и наживой, вторглись в Северный Китай, на Кавказ и овладели Испанией. Его империя вобрала в себя десятки стран и сотни народов, раскинулась на трех континентах и неизменно продолжала расширяться. А сам Умар, практикующий ученый, больше проводил время в обществе богословов и размышлял о Судном дне и спасении души; боролся за чистоту ислама и охотно делил с гостями скупую трапезу, состоящую из хлеба, чечевицы и чеснока.

РАСПОЛОЖИВШИСЬ В БОЛЬШОМ ДВОРЦЕ, который до него занимали прежние императоры Византии, Лев III думал о том, что новый правитель Арабского халифата совершенно не походил на прежнего халифа, любившего роскошь. Умар — именно тот человек, с которым можно договориться о мире. Вызвав к себе писаря, Лев III Исавр продиктовал ему письмо:

«Здравствуй, брат мой халиф Умар ибн Абдул-Азиз.

Почему мы все время ссоримся? Почему наши страны воюют друг с другом? Разве нам не хватает куска хлеба для наших подданных? Нам нужно жить как добрым, соседям. Настал тот день, когда нам следует сесть за один стол как добрым друзьям и разрешить все наши противоречия.

Предлагаю встретиться, брат мой Умар, где-нибудь на границе наших государств и обсудить все наши дела.

Божией милостью, басилевс Державы ромеев Лев III».

Сняв с безымянного пальца перстень, Лев Исавр обмакнул его в чернила и поставил на письме имперскую печать, после чего вызвал спафария[4] Прокопия, служившего при дворце, и, протянув ему грамоту, перевязанную зеленой лентой, наказал:

— Передашь мое послание халифу Умару ибн Абдул-Азизу лично в руки. С тобой поедет отряд в триста конников из моей гвардии.

Самое большее, на что Прокопий мог рассчитывать, так это однажды стать командиром небольшого подразделения в легкой коннице, если бы не случай, позволивший ему получить чин стратига.

Это случилось сразу после воцарения Анастасия II на престоле. Анастасий, помня военные заслуги Льва Исавра, командовавшего войсками в Анатолии, наградил его титулом патрикия, назначив одновременно правителем Малой Азии. Когда Лев Исавр прибыл на место службы во дворец, прямо на дворцовых мраморных лестницах на него было совершено покушение, и если бы не вмешательство Прокопия, проезжавшего мимо со своим небольшим отрядом, то Исавр был бы убит.

Став басилевсом, Лев III не позабыл, кому обязан своим спасением, и пожаловал Прокопию придворный титул спафария. А вскоре басилевс стал поручать ему особо ответственные дела: в дипломатических миссиях в Болгарии, в переговорах с Арабским халифатом.

— Слушаюсь, басилевс римлян.

ДОРОГА ДО ДАМАСКА ЗАНЯЛА НЕДЕЛЮ

На второй день пути посольство Прокопия попытался атаковать большой конный отряд арабов. Но узнав, что византийский посол везет халифу Умару послание, командир дал им в сопровождение своего человека, который без особых сложностей проводил их в Дамаск, столицу Арабского халифата. Расположившись на постой в одном из гостиных дворов, посол Прокопий тотчас направился в роскошный дворец халифа, в котором ему уже приходилось бывать ранее. Каково же было его удивление, когда ему объяснили, что халиф в нем более не проживает, свой дворец он продал, а вырученные за него деньги передал в казну государства. Сам же разместился в небольшом доме на окраине города, где его соседями были не вельможи из курайшитского рода омейядов, а простые ремесленники и разносчики воды. Поначалу византийский посол посчитал, что это всего лишь розыгрыш, но один из приближенных халифа велел слуге показать уважаемому гостю новое жилище Умара.

Опустившись на колени, как того требовал обычай, посол передал правителю Арабского халифата письмо. Прочитав послание, Умар ибн Абдул-Азиз добродушно улыбнулся послу, продолжавшему выстаивать на коленях, и проговорил:

— Ты привез мне добрую весть, посол. Поднимись!

Не смея взглянуть в глаза великому халифу, посол поднялся с колен и отвечал:

— Что мне передать басилевсу ромеев?

— Мой письменный ответ ты получишь завтра. Мне надо как следует все обдумать… Но могу сказать тебе сейчас вот что… Мы соседи и должны проживать в мире, но нам следует соблюдать условия, которые мы провозгласили ранее, — не нарушать границ и быть честными друг перед другом. Я готов встретиться с басилевсом Римской империи, моим братом Львом… Обещаю, что ничто не омрачит нашей предстоящей встречи. Я буду с ним столь же откровенен, как и в своих беседах с Аллахом.

— Великий халиф, в народе тебя называют Праведный. Я в который раз убеждаюсь в том, что народ всегда прав.

— Людям свойственно преувеличивать, я всего лишь раб Аллаха.

Оставшись в одиночестве, халиф Умар принялся писать ответ:

«Дорогой брат мой, басилевс Римской империи Лев III. Рад был получить от тебя доброе послание. Мне бы хотелось устранить недоразумение, возникшее между нашими странами. Готов обсудить с тобой наши соседские дела при личной встрече.

Брат твой, халиф правоверных Умар ибн Абдул-Азиз».

Скрепив написанное печатью халифата, свернул письмо в свиток и перевязал красной лентой.

В кабинет вошел советник Абдул-авваль, принадлежащий к курайшитам, правящему клану Мекки, хранителям Каабы, из которых происходит пророк Мухаммед. Только случай помешал ему стать халифом, и он занял скромную должность советника, но на судьбу не сетовал и довольствовался малым, следуя своему имени — «раб Первого».

— Господин правоверных, я очень беспокоюсь за тебя.

— Рассказывай, Абдул-авваль, что тебя тревожит?

— Я бы не стал верить ни одному слову басилевса. Каждое его слово — это кусок лжи! С нашей помощью он взошел на византийский престол, обещал быть нам другом, но обманул. Он уговорил Умара ибн Хубайру совместно действовать против Феодосия III. Поддавшись на уговоры Льва Исавра и на обещание, что когда тот станет императором, то Константинополь будет платить халифату дань, он согласился помочь ему… Наши войска, поддерживаемые судами из Египта и Сирии, переправились через Дарданеллы и блокировали Константинополь с суши. А наш флот установил морскую блокаду. Но, оказывается, Лев Исавр вел двойную игру: кроме нас, он договаривался еще и с нашими врагами, с константинопольскими вельможами, о своем восшествии на византийский престол. Обещал им, что как только он войдет в город, так тотчас откажется от всех обязательств перед нами. И отказался! Как же в таком случае поверить ему еще раз?

И это была не вся правда о Льве Исавре. Во время похода на Константинополь, в одном из боев, он захватил в плен сына басилевса Феодосия III, чем вынудил его отречься от престола. Спасая жизнь единственного наследника, тот отрекся от престола вместе с сыном, которого оскопили и постригли в монахи. А Феодосий III отправился на покой в небольшой монастырь в городе Эфесе, где тихо доживал свой век.

— Человеку, обманувшему однажды, очень трудно поверить, — согласился халиф Умар. — Но я попробую…

— Во время вашей встречи мы можем устроить ему ловушку, и Лев Исавр сполна расплатится за свою ложь! — яростно сверкнул карими глазами Абдул-авваль.

— Ты слышал, как меня называют в народе?

— Народ называет тебя Праведный, повелитель правоверных, — слегка поклонился советник, — и это справедливо.

— Как же в таком случае я могу поступить бесчестно? Пусть даже с врагом? Что в таком случае скажут обо мне правоверные?

— «Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца»[5]. Басилевс ромеев не единожды поступал с нами бесчестно, мы просто вернем свой долг, — мягко возразил Абдул-авваль.

— Я дал слово его послу, что с басилевсом ничего не случится, и не нарушу его.

— Но он может сам приготовить для тебя ловушку, повелитель правоверных.

— Без воли Аллаха с нашей головы не упадет даже волос, — немного подумав, отвечал омейядский халиф. — Я поручаю тебе подготовить встречу с басилевсом, мне есть что обсудить со Львом III.

— Где ты хотел бы встретиться с Исавром, господин правоверных?

— Хочу, чтобы встреча состоялась в городе Эфесе. Пусть командующие армий объявят всем своим соединениям, что во время наших переговоров в сторону ромейских войск не должна вылететь ни одна стрела!

Советник Абдул-авваль лишь слегка поджал в разочаровании тонкие губы: халиф Умар — или святой, или неисправимый романтик.

В двадцать шесть лет Умар ибн Абдул-Азиз халифом Сулейманом был назначен наместником трех главных городов халифата: Медины, Мекки и Тайфы, где проявил себя как незаурядный правитель — проложил новые дороги, вырыл колодцы, провел каналы. За короткий срок Умар успел сделать куда больше, чем иные правители не сумели осуществить и за десять лет.

Оставив должность, он служил простым солдатом в войске своего дяди, и окружавшие его воины даже не подозревали, что Умар из знатнейшего рода: вместе они шли в атаку, вместе рисковали жизнью, поровну делили лепешки и отдыхали в одном шатре. Он не нуждался ни во власти, ни в роскоши, именно поэтому Сулейман не сказал Умару, что упомянул его в завещании, опасаясь, что тот может отказаться от чести стать во главе Арабского халифата.

Взгляд советника скользнул по стулу, на котором прежде, будучи совсем молодым человеком, Умар в веселом застолье проводил время с бесшабашными друзьями-поэтами, вел разговоры о красивых женщинах, спорил о кулинарных изысках и наслаждался радостями земной жизни. Но сделавшись правителем великой страны, показал себя мудрейшим руководителем и ввел новшества, которые охотно поддержали мусульманские богословы: в мечетях велел устанавливать михрабы[6]; распорядился собирать и записывать хадисы[7]; поощрял изучение Священного Корана. Человек необычайно умный, просвещенный, обладавший обширными знаниями, он вникал в каждое дело, стараясь добраться до сути. Умар всегда смотрел дальше, чем остальные, и видел то, чего другие, страдающие духовной близорукостью, просто не могли разглядеть.

— Хорошо, господин правоверных. Пусть так и будет, — низко поклонился Абдул-авваль. — Всякий раз я поражаюсь твоей бесконечной прозорливости и мудрости.

ГЛАВА 3. «АЛЛАХ ПРИКАЗАЛ ВЕРНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Басилевс Римской империи Лев III Исавр дважды перечитал короткое послание от халифа Умара ибн Абдул-Азиза, предлагавшего встретиться в городе Эфесе, имевшем богатую тысячелетнюю историю. Каких-то сто лет назад город входил в пятерку важнейших центров Византии. Но свою известность он приобрел благодаря культу греческой богини Артемиды, которой был посвящен огромный храм, ставший одним из чудес античного мира. С приходом христианства культ Артемиды значительно потускнел. Мрамор, из которого был возведен храм, пошел на строительство собора Святой Софии, а оставшиеся глыбы местные жители растащили на строительство своих жилищ.

Сильное землетрясение, случившееся сто лет назад, значительно разрушило город, в котором в первую очередь пострадали жилые кварталы, что способствовало его дальнейшему угасанию.

Гавань, в водах которой прежде было тесно от прибывающих кораблей, вдруг неожиданно стала мелеть, приводя город в окончательное запустение. Эфес стали массово покидать жители, и вскоре он практически обезлюдел. Следующие сокрушительные удары город получал от арабов, совершавших грабительские рейды со стороны моря.

Эфес последние шестьдесят лет, некогда лишь одним своим названием вызывавший уважение, превращался в деревушку, где свидетелями былого могущества оставались руины величественных античных храмов. Последние три правителя Римской империи мало что делали для восстановления города и считали его пограничной территорией между христианским миром и мусульманами.

И вот сейчас правитель Арабского халифата Умар Праведный неожиданно для всех предложил встретиться в Эфесе, в запустелом городе с великим прошлым.

«А что, если это лишь только хитроумная западня, для того чтобы выманить меня из Константинополя, потом пленить и вынудить на какие-то существенные уступки? — басилевс Лев Исавр отложил письмо в сторону. — Многочисленные корабли арабов стоят в Мраморном море и контролируют пролив Дарданеллы, а сам Константинополь по-прежнему находится в осаде. Взятие столицы ромеев — всего-то вопрос времени. Но как же тогда прозвание Умара — Праведный, которым нарекли его в халифате? Никогда прежде он не совершал подлых поступков даже по отношению к врагам. Халиф Умар не станет обманывать… А может, попробовать переиграть его? Атаковать большими силами! В этом случае придется погибнуть самому… Отряды ромеев, что стоят на границе, слишком слабы, чтобы противостоять полчищам арабов. А может, все гораздо проще… Халиф Умар сделал добрый жест в сторону басилевса-христианина, предложив ему встретиться именно в Эфесе, который помнит величие Рима. А еще вблизи именно от этого места находился дом Богородицы, где она прожила свои последние годы. Умар, несмотря на молодость, мудр, как седовласый старец, и, когда ему предстоит уйти в вечность, о его правлении будут слагать легенды».

Взяв листок пергамента из стопки, что лежала на углу стола, он обмакнул тростниковую палочку в чернильницу из слоновой кости и вывел первые слова приветствия:

«Здравствуй, брат мой халиф Умар ибн Абдул-Азиз. — Чернила, сделанные из сока чернильных орешков, смешанные с сульфатом меди, аккуратно легли на разглаженный пергамент желто-каштановым цветом. — Благодарен тебе, что ты принял мое предложение о встрече. Твоя мудрость не знает границ. Город Эфес — самое благоприятное место для предстоящего разговора. Именно там провела свои последние дни Богородица. Оно намолено многими поколениями паломников, я и сам не однажды приезжал в него простым пилигримом. Святое место будет способствовать принятию правильного решения. Буду рад увидеть тебя, брат мой, и поговорить обо всем, что так нас с тобой волнует и тревожит».

Божией милостью, басилевс Державы ромеев Лев III».

Сняв с пальца золотой крупный перстень со своим изображением, басилевс прижал им свою подпись, перевязал свиток ленточкой и поманил к себе пальцем спафария Прокопия, в смиренном ожидании застывшего у дверей.

— Это мое письмо халифу Умару. Возьми с собой отряд легкой конницы и как можно быстрее доставь его в Дамаск. В подарок халифу возьми трех белых скакунов. Знаю, что он ценит породистых жеребцов куда больше, чем самые изысканные драгоценные камни, — призадумавшись, уверенно добавил: — Впрочем, сокровища тоже не помешают, они способствуют взаимному пониманию. Я распоряжусь, чтобы из казны тебе выделили драгоценные камни и золото в подарок халифу… А это тебе письмо халифа, которое он написал мне… Оно послужит тебе пропуском всюду, где бы ты ни находился. — Посол с почтением принял обе грамоты. — Как только получишь ответ, отправь его немедленно с гонцом.

— Слушаюсь, басилевс римлян.

ХАЛИФ УМАР ИБН АБДУЛ-АЗИЗ, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ДВОРЦА, ПЕРЕЕХАЛ В НЕБОЛЬШОЙ ДОМ с узкой низенькой дверью и небольшими окнами, вырубленными в середине стен, — в дом, сложенный из тесаных каменных плит, неподалеку от Малых ворот, за которыми находилось захоронение двух жен пророка Мухаммеда. За крышами налепленных на склоне хибар, недалеко от скудного жилища, возвышался Большой дворец, окруженный фруктовым садом с высокими платанами, в тени которых по широким аллеям расхаживали горделивые павлины.

Немного поодаль, наползая друг на друга, соприкасаясь стенами и дворовыми постройками, собранные в узкие улицы стояли лачуги простых горожан. Поначалу столь неожиданное соседство с могущественным халифом-чудаком их несказанно смущало, а потом, попривыкнув, они приветствовали его издалека как доброго соседа.

Снаружи дома и в его тесном дворике халифа Умара охраняло четверо немолодых стражников, вооруженных мечами. Недоверчивые, с пытливыми взглядами, они всматривались в каждого проходящего — для них, привыкших стеречь роскошные дворцы, поступок великого халифа был непонятен. Как можно отказаться от богатств, дарованных судьбой? С некоторым изумлением они посматривали на Фатиму — жену великого халифа, которая, ополоснув постиранную одежду Умара, развешивала ее во дворе между домом и каменным сараем. Парчовая одежда халифа, некогда стоившая целое состояние, теперь уже изрядно обветшавшая, с двумя заплатками на коленях (от усердной молитвы) и одной на правом локте (две недели назад он случайно зацепился за торчавший из стены сарая камень), никак не вязалась с его величием.

По бодрому духу халифа было заметно, что лишения, которые он по собственной воле выбрал для себя и своей многочисленной семьи, его нимало не беспокоят. Умар продолжал работать на благо государства как талантливый руководитель: принимал послов, вел религиозные беседы с богословами, занимался важнейшими военными делами, общался с многочисленными советниками, смещал проштрафившихся сановников и назначал на высокие посты достойных, находил время и для встреч с поэтами, к которым был по-особенному привязан, вот только в этот раз обсуждались не достоинства женщин, а Судный день, что настанет для всякого смертного.

За то непродолжительное время, что правители не виделись, халиф Умар сильно изменился внешне. Несмотря на жизнерадостность, он предстал исхудавшим и почерневшим от солнца человеком в опрятной, но старой одежде, мало чем отличавшимся внешне от своих соседей по улице. Если не знать, что власть Умара простиралась на тысячи миль во все стороны, то его можно было бы легко принять за простолюдина.

Под навесом, прячась от знойного солнца, халиф Умар принимал вельмож из казначейства, выговаривая:

— Нужно отчеканить новые деньги взамен старым, на них должно быть написано: «Аллах приказал верность и справедливость».

— Мы уже думали над этим, повелитель правоверных, — отвечал казначей, невысокого роста, склонный к полноте мужчина лет сорока.

— И еще… Мне от отца осталось сорок тысяч динаров. Такую сумму мне не истратить даже за несколько жизней. Я передам эти деньги в казну мусульман.

— Повелитель правоверных, мне известно, что вы справедливейший из всех людей, но позвольте вам возразить, ведь вы тем самым лишаете наследства своих детей. Как же им жить дальше, если с вами, не приведи того Аллах, что-то случится?

Недолгая пауза, после которой халиф уверенно заговорил:

— Мои дети благоразумные, уверен, что они поймут меня правильно. Жить в роскоши здесь — это значит жариться на углях в Судный день. Они не желают такой участи ни для своего отца, ни для себя.

Согнувшись в низком поклоне, казначей вынужден был согласиться:

— Хорошо, мой повелитель, вашими устами говорит сам Аллах.

Переговорив с казначеем о финансовых делах государства, халиф отпустил его. Фатима уже развесила одежду, которая, подвластная ветру, раздувалась на веревках, подобно большим пузырям. Зной понемногу спадал. С реки Барады потянуло приятной прохладой.

— Повелитель верующих, — вышел вперед посол Державы ромеев Прокопий, — меня к тебе отправил император Лев III. В знак уверений в своей дружбе он передает тебе в дар трех арабских скакунов, которые быстрее ветра, и украшения, что подчеркнут красоту твоей обожаемой жены и твоих дочерей. — Сделав знак рукой, посол велел подойти слугам, которые тотчас ввели в тесный двор халифа трех белых арабских скакунов с длинными изогнутыми шеями и тонкими ногами. Торопливо, сгибаясь под тяжестью груза, вошли еще четверо слуг и внесли сундук с драгоценностями. Остановившись перед халифом, они торжественно открыли крышку сундука. Его нутро, заполненное до самого верха изделиями из драгоценных камней и золота, весело заискрилось на солнце многоцветьем.

Халиф благодарно кивнул, взглянув на драгоценности, они ему не принадлежали, все пойдет в сокровищницу халифата. Большие пространства государства требуют значительных издержек. Красивые губы халифа тронула теплая улыбка, когда он посмотрел на красавцев жеребцов. Его доброта распространялась не только на людей, но и на животных: два дня назад специальным указом Умар запретил использовать заостренные палки для битья зверей; возбранил нагружать верблюдов более чем на пятьсот фунтов; отныне не разрешалось точить нож перед животным, которого хотят зарезать.

— Подарок хорош… Мне будет жаль отпускать таких красавцев на скачки. Да и здесь, в моем доме, жеребцам не место. — Не принять подарок — значит оскорбить басилевса, чего допустить халиф не смел. — Я буду катать на этих жеребцах всех ребятишек в округе. Когда им еще доведется такая радость. — Халиф шагнул к сундуку. Блеск камней радовал взор. — Такими украшениями можно осчастливить половину женщин Дамаска, — поманив к себе вельможу, распорядился: — Мы не можем остаться в долгу перед басилевсом. Приготовь пять верблюдов и загрузи их парчой и шелками.

— Сделаю, повелитель правоверных, — поклонился вельможа.

— Что еще сказал мой брат басилевс?

— Он с радостью принял твое предложение о месте встречи и готов встретиться в Эфесе в любой удобный для тебя час.

— Тогда назначим наши переговоры на мухаррам[8].

Хорошо, повелитель правоверных, я сообщу об этом своему басилевсу.

ГЛАВА 4. 21 июля 2000 года КРЕСТНЫЙ ХОД

Налив в стакан минеральной воды, глава администрации Казани Камиль Исхаков осушил его несколькими глотками. Сон, приснившийся под самое утро, не отпускал. А ведь поначалу, выходя из дома, думал, что сновидение в череде неотложных городских дел как-то сотрется из памяти, уйдет в сторону. Но случилось прямо противоположное: с каждым пробитым часом пережитый сон становился все более красочным, обрастал деталями, не замеченными поначалу, и представлялся едва ли не явью. Расскажешь кому-нибудь об этом, так не поверят. Лучше уж помолчать. Впрочем, есть один человек, с которым можно будет поговорить о пережитом…

Высоко в небе утробно загрохотало. Облака наливались смоляной чернотой и в неспешном танце кружились над Волгой и городом. За окном как-то разом почернело. Скоро должно прорвать, и на город обрушится ливень.

Камиль Исхаков подошел к окну. На тротуарах, невзирая на предстоящую непогоду, собирался народ: 21 июля — день Казанской иконы Божьей Матери. Планировался крестный ход верующих, и он состоится даже в том случае, если случится проливной дождь.

К зданию горсовета верующие стекались отовсюду: подъезжали к Кремлевской улице на общественном транспорте, шли пешком по булыжной мостовой с улицы Баумана, взбирались по лестничным пролетам с Миславского. Несмотря на рабочий день за каких-то пятнадцать минут перед помпезным желтым зданием с белыми колоннами собралось внушительное собрание. Некоторые верующие приходили со своими иконами, крестами. Несколько человек уже развернули плакаты, на которых крупными буквами было написано: «Исхаков, верни верующим Казанскую икону Божьей Матери», «Как долго нам ждать», «Восстановите верующим храм». Мероприятие не принимало форму активного протеста: верующие молча стояли с плакатами перед горсоветом и терпеливо выстаивали продолжительное время.

В зеленом платке с большими красными цветами, завязанном крупным узлом под круглым морщинистым подбородком, — Камиль Исхаков узнал пожилую женщину, одну из главных активисток крестного хода, живо общавшуюся с двумя молоденькими девушками. Звали эту женщину Серафима. Имя старинное. Церковное. Знакомое с детства. Так звали соседку, проживавшую в соседнем доме. Помнится, каждую Пасху тетя Серафима угощала крашеными яйцами. Другой его соседкой была Сарвара апа столь же преклонного возраста, как и Серафима. Обе женщины были закадычными подругами, а бодрости в них было столько, как если бы они не расставались с молодостью. Казалось, что они никогда не задумывались о смерти. Возможно, что так оно и было в действительности. Сейчас уже не спросишь… Прожили обе долго, вот только счастливо ли? Покидали старушки белый свет очень неохотно, когда им обеим было крепко за девяносто, намного пережив мужей, подруг и даже собственных детей. Ушли как-то разом, будто бы сговорившись. Вот только похоронили их на разных кладбищах: тетю Серафиму на православном Арском, а Сарвару апy на Татмазарках — старом мусульманском. Наверняка в вышине, где сейчас хороводят облака, они найдут способ, чтобы быть вместе и никогда больше не расставаться. Их давно нет, а вот пирожки с зеленым луком и вареными яйцами, которыми они угощали в детстве, запомнились на всю жизнь. Вот как оно бывает…

— Камиль Шамильевич, — вошел референт, — я хотел напомнить, вы сегодня участвуете в комиссии по тысячелетию Казани.

— Помню… Такое я забыть не могу, — повернулся Исхаков. — Какие-то новости касательно совещания имеются?

— Только что сообщили: представители из Москвы все-таки прибудут, из Российской академии.

— Очень хорошо… Будет, что нам обсуждать. Работу мы провели грандиозную. У нас немало аргументов и доказательств, что Казань — город с тысячелетней историей.

Референт неслышно прикрыл дверь.

Серафима продолжала говорить среди собравшихся перед зданием горсовета; на этот раз ее собеседником был невысокий крепкий мужчина, тоже из казанских православных активистов. Кряжистый, плечистый, с широкой русой бородой, выглядевший весьма представительно.

Верующие представляли собой организованную стоическую силу, прекрасно осознавали свои действия и знали, чего им следует требовать от властей. Обычно крестный ход начинался молчаливым протестом с плакатами, так будет и на этот раз.

Подкараулив как-то Исхакова в холле горсовета, Серафима сказала:

— Вы знаете, я много о вас слышала, вы хороший человек. Постройте нам храм и верните в Казань икону Божьей Матери.

— Как же я вам верну эту икону, если я даже не знаю, где она находится. А потом с чего вы взяли, что она цела? Ее ведь еще до революции украл какой-то ненормальный. Разрубил ее на куски и сжег!

Если вы отказываетесь это сделать, так мы придем к зданию горсовета завтра и послезавтра… Мы будем приходить каждый день, до тех самых пор, пока не будет принято верное решение. А потом, икона не сгорела, я это чувствую, — убежденно проговорила женщина. — Такая икона просто не может сгореть. Этой иконе молились мои бабушка с дедушкой, мои матушка с батюшкой, и я хочу, чтобы мои внуки и правнуки приходили к ней и тоже молились.

— Обещаю вам, я сделаю все возможное, чтобы разыскать икону и вернуть ее в Казань.

— Дай Бог вам здоровья, а мы будем молиться, чтобы у вас все получилось.

Вблизи Серафима выглядела даже моложе своих лет: кожа на лице оставалась гладкой, на щеках легкий румянец, а по-девичьи озорные глаза позволяли скинуть ей по крайней мере еще лет двадцать.

— Если у меня получится вернуть икону, то я вам сообщу об этом лично.

В небе громыхнула канонада. Из туч, сделавшихся чернильными, заколотил густой тяжелый дождь, стремившийся расколотить мостовую на куски. Собравшиеся будто бы пытались бросить вызов небу, не спешили расходиться, — развернув плакаты под окнами горсовета, продолжали выстаивать в твердой уверенности, что написанное прочитают те, кому следует. Небо, пребывая в скверном настроении, все более серчало, и длинные струи дождя частыми стрелами резали пространство, били по спинам и лицам собравшихся. Потоки воды со шлепками разбивались о серый асфальт, собирались в огромные лужа.

Громоотвод, торчавший на жестяной крыше тонким черным кривым пальцем, мужественно принимал на себя сложенные в зигзаги разряды молний.

Постояв еще некоторое время, очевидно, осознав, что тягаться с непогодой бессмысленно, активисты свернули плакаты и спрятались небольшими группами под козырьки подъездов. Никто не уходил, все терпеливо пережидали непогоду. А когда ожидание затянулось, невзирая на дождь, подтянулись к Спасской башне Кремля.

Некоторое время верующие стояли, сгрудившись, получая от дождя несправедливые побои. Среди собравшихся Камиль Исхаков рассмотрел трех священнослужителей из Петропавловского собора. Пренебрегая обрушившимся ливнем, священники о чем-то переговаривались, а потом один из них вытащил из сумки икону и, прижав ее к груди, неторопливым шагом направился по булыжной мостовой, увлекая за собой собравшихся. Крестный ход вытянулся в длинную людскую ленту, плавно изогнувшуюся, и медленно зашагал под стены Кремля.

До начала совещания оставалось около часа. Нужно успеть.

Дождь иссяк, оставив после себя мокрый асфальт и ручьи, сбегающие в водостоки. Воздух был сырой. Непогода грозила затянуться. Порывистый ветер пьяно бился во все стороны, норовил надавать подзатыльников. Распахнув дверцу автомобиля, Камиль Исхаков нырнул в кожаное нагретое нутро автомобиля.

— Куда едем, Камиль Шамильевич? — бодро спросил водитель. — На совещание или в академию?

— У меня еще есть немного времени… Знаешь что, давай заедем на Подлужную[9] к Макарию. Дорогу не забыл?

— Не забыл, — подтвердил водитель.

Отец Макарий проживал в небольшом деревянном пристрое, притулившемся боком к пятиэтажному зданию из красного кирпича. На улицу из горницы смотрело два небольших окошка, закрывавшихся зелеными ставнями. Выросшие сыновья успели обзавестись своими семьями и проживали за тысячи километров от родного дома: старший после службы на флоте осел во Владивостоке, а младший, оказавшись романтиком, окончил геологический факультет и работал где-то на прииске в Заполярье. Сам Макарий, проживший во флигеле едва ли не всю сознательную жизнь, покидать родной угол не собирался. Благо церковь Ярославских чудотворцев недалеко, — удивляя паству, отец Макарий добирался до церкви на велосипеде, и лишь глубокой зимой, когда досаждал мороз и выпавший снег становился непреодолимым, он запирал своего двухколесного коня в сарай и шел до службы пешком.

Съехали с горы, покатили по гладкой дороге вдоль Казанки.

Останови здесь, — показал Камиль Исхаков на деревянный пристрой.

Автомобиль прижался к обочине. Мягко хлопнула дверца. Председатель горсовета поймал удивленные взгляды проходивших: «Неужели это Исхаков?» Камиль Шамильевич поднялся на крыльцо по серым истертым ступеням и позвонил в такую же серую облупившуюся дверь, сделанную из толстых сосновых досок, побитую временем и непогодой. Вызывающе броско красным выступающим пятном из грубо струганного косяка торчала кнопка звонка, напоминая глаз какого-то доисторического чудовища, сурово посматривающего на каждого входящего.

Узкие ступеньки на крыльце охотно отозвались на тяжесть — издали протяжный звук переполошенной птицы, предупреждавшей о появлении нежданного гостя. Похоже, что звонок в этом доме излишен.

Надавив на красную кнопку, провалившуюся куда-то в сердцевину косяка, Исхаков услышал, как где-то в глубине квартиры радостно раздалась переливчатая соловьиная трель.

После недолгого ожидания дверь открыл отец Макарий (в миру просто Макар), одетый во все домашнее: ступни спрятались в стоптанные тапочки без задников; крепкое сухощавое тело укрывала просторная длинная фланелевая рубашка, застегнутая навыпуск. В его внешности не было ничего такого, что могло бы указывать на духовный сан. Обыкновенный жилистый дядька, каковых в городе многие тысячи. Но Камиль Исхаков знал: стоит только Макару облачиться в рясу, преобразится не только его внешний вид — предстанет совсем другой человек — духовный.

— Проходи, Камиль, — широко распахнул дверь хозяин квартиры перед гостем.