9,99 €

Mehr erfahren.

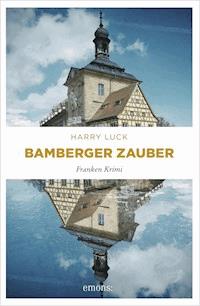

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Horst Müller und Paulina Kowalska

- Sprache: Deutsch

Kurz vor Beginn des Festivals "Bamberg zaubert" wird ein bekannter Puppenspieler tot in der Regnitz gefunden. Die Ermittlungen von Kommissar Horst Müller und seiner Kollegin Paulina Kowalska führen hinter die Kulissen von Magie und Zauberei und offenbaren Neid und Missgunst in der regionalen Kleinkunstszene. Und wieder einmal muss "der fränkische Derrick" tief hineintauchen in die Abgründe der idyllischen Stadt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Harry Luck wurde 1972 in Remscheid geboren und lernte dort bei der Lokalzeitung das journalistische Handwerk. In München studierte er Politikwissenschaften und arbeitete als Korrespondent und Redakteur für Radio, Nachrichtenagenturen und Online-Medien. Seit 2012 lebt er mit seiner Familie in Bamberg, wo er die Öffentlichkeitsarbeit des Erzbistums verantwortet.www.harry-luck.dewww.facebook.com/luck.harry

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2017 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: jock+scott/photocase.de Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Carlos Westerkamp eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-212-0 Franken Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Wärst du ein Zauberer, dann gäb’s nur Sonnenschein.

Wärst du ein Zauberer, wär niemand mehr gemein.

Wärst du ein Zauberer, dann würden alle Menschen Freunde sein.

Herman van Veen

Ist nicht der größte Zauberer auch nur ein Trickbetrüger?

Die Fantastischen Vier

EINS

Mühelos näherte ich mich auf der Residenzstraße mit meinem E-Bike dem Gipfel des Dombergs. Links blickte ich auf die wenig beschaulichen Rückseiten und in die Hinterhöfe der Häuser der Sandstraße. Rechts oben erinnerte eine Gedenktafel an einen der wenigen ungeklärten Todesfälle in der Bamberger Polizeistatistik. Denn genau hier stürzte am 1.Juni 1815 um dreizehn Uhr Louis-Alexandre Berthier, seines Zeichens Napoleons Marschall, aus dem Kaiserappartement im obersten Stockwerk der Neuen Residenz in den Tod. Angeblich hatte er aus dem Fenster die herannahenden russischen Truppen beobachtet. Berichte, er sei von sechs maskierten Männern aus dem Fenster geworfen worden, konnten nie gerichtsfest bewiesen werden, weshalb der Fall bis heute als ungeklärt gelten muss. Durch seinen Tod musste Berthier jedenfalls die legendäre Schlacht von Waterloo nicht mehr miterleben, die Napoleon etwa zwei Wochen später weit von Bamberg entfernt verlor.

Auch wenn Monsieur Berthier in weiser Voraussicht Selbstmord begangen haben sollte, wäre ich heute als Kriminalhauptkommissar im Kommissariat1 der KPI Bamberg für den Fall zuständig. Eine ständige Mordkommission, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, gab es in Bamberg nicht. »Verbrechen gegen das Leben« waren mein Metier.

Jedes Mal wenn ich an dieser denkwürdigen Stelle vorbeifuhr, nahm ich mir vor, nachzulesen, warum Napoleons Marschall sich überhaupt im schönen Bamberg aufgehalten hatte– um den Recherchevorsatz gleich wieder zu vergessen, wenn ich den Domplatz erreicht hatte. Sicherlich war das fränkische Städtchen auch vor zweihundert Jahren schon bezaubernd, aber für einen aus Paris stammenden Militär brauchte es wohl einen außergewöhnlicheren Anlass, hierherzukommen. Der Bamberger Fenstersturz hatte es jedenfalls nicht so prominent in die Geschichtsbücher gebracht wie der Zweite Prager Fenstersturz, der immerhin den Dreißigjährigen Krieg auslöste.

Mein Sakko hatte ich zusammengefaltet auf dem Gepäckträger verstaut. Seit zwei Wochen war kein Tag vergangen, an dem das Quecksilber unter der Dreißig-Grad-Marke geblieben war. Meteorologen hatten den heißesten Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vorausgesagt. Mit meinem emissionsfreien Fortbewegungsmittel leistete ich meinen bescheidenen Beitrag gegen den Klimawandel, der in den Medien schon im Frühjahr für die sich häufenden Wetterextreme verantwortlich gemacht wurde, nachdem weite Teile des Landkreises nach Dauerregen überflutet worden waren.

Noch bevor ich den Domplatz erreichte, entdeckte ich eine riesige Menschenmenge, wie sie hier sonst nur zur Fronleichnamsprozession, dem Heinrichsfest oder irgendwelchen Open-Air-Konzerten zu sehen war. Es gab kein Durchkommen, sodass ich von meinem elektrischen Fahrrad, genauer gesagt: meinem Pedelec, abstieg und es Richtung Alte Hofhaltung schob.

Ein Raunen ging durch die Menge. Mit teilweise offenen Mündern starrten die Leute nach oben auf die Domtürme. Ich schätzte die Zahl der Menschen auf über zweihundert. Ihre Reaktion wäre vermutlich nicht anders gewesen, wenn ihnen dort oben der heilige Heinrich im Kaisermantel samt Gattin Kunigunde höchstpersönlich erschienen wäre.

Mit einem Stofftaschentuch tupfte ich den Schweiß von meiner Stirn. Mein Blick wanderte von der Marienpforte des Doms zu den im Sonnenlicht grün schimmernden Spitzen der beiden Türme. Dann sah ich den Grund für das große Staunen. Ich rieb mir die Augen, um eine Halluzination auszuschließen.

Leider konnte ich mit meinem Handy keine Fotos aufnehmen. Das heißt, vielleicht war es technisch möglich. Aber ich benutzte das Neunziger-Jahre-Nokia nur dazu, wofür Handys ursprünglich erfunden worden waren: zum Telefonieren und für den gelegentlichen Empfang von Kurzmitteilungen. In diesem Fall hätte ich jedoch tatsächlich gerne fotografisch festgehalten, was ich beobachtete. Denn das war weder mit den Regeln der Schwerkraft noch mit allen anderen mir bekannten physikalischen Gesetzen zu erklären: Zwischen den beiden Türmen hoch über dem Ostchor schwebte ein Mensch. Soweit ich erkennen konnte, handelte es sich um einen Mann in einem schwarzen Anzug mit einem roten Emblem und einem weißen Hemd. Wie ein Priester beim Segen hielt er beide Arme ausgestreckt. Eine moderne Gottesdienstform mit fliegendem Pfarrer hielt ich auf dem eher konservativen Domberg jedoch für genauso unwahrscheinlich wie eine Heiligenerscheinung.

»Aaaah« und »Ooooh« riefen die Zuschauer, einige applaudierten, sofern sie ihre Hände frei hatten und nicht mit ihren Smartphones Beweisfotos oder Videos für Facebook und Twitter machten, weil sie ihren eigenen Augen nicht trauten. Einige Japaner oder Chinesen hielten ihre Telefone mit langen Selfie-Sticks in die Höhe. Unter den Personen, die besonders fleißig auf den Auslöser drückten, erkannte ich Theo Sieber, den Lokalreporter des »Fränkischen Tags«. Wie der Reporter mit dem roten Haarkranz zu seinem Spitznamen Null Null Sieber gekommen war, war mir bis heute schleierhaft. Möglicherweise war der Grund, dass sich seine vermeintlich exklusiven Enthüllungsgeschichten gelegentlich als Nullnummern entpuppten. Mit dem Doppelnull-Agenten James Bond hatte er nämlich so ziemlich gar nichts gemein. Außerdem brachte das journalistische Schwergewicht Sieber vermutlich die Kilos von Roger Moore, Sean Connery und Daniel Craig zusammen auf die Waage.

»Was geht denn hier vor sich?«, fragte ich den Reporter, der so umfangreich war wie die Wochenendausgabe seines Blattes. »Handelt es sich etwa um eine polizeilich nicht genehmigte Demonstration?«

»Ach, der Herr Oberinspektor gibt sich auch die Ehre? Immer im Dienst?« Sieber streckte mir die schwitzende Hand entgegen, die eher die Bezeichnung Pranke verdient hätte. Sein Händedruck grenzte wie immer an den Tatbestand der versuchten Körperverletzung. Den im bayerischen Polizeidienst schon vor Jahrzehnten abgeschafften Dienstgrad Oberinspektor verlieh Sieber mir immer wieder wegen meiner unverhohlenen Vorliebe für den legendären TV-Oberinspektor Derrick, den ich rückblickend dafür verantwortlich mache, dass ich schon als Kind den Wunsch hegte, in den Polizeidienst einzutreten. Allerdings ließ Derrick sich immer von seinem Harry durch die Münchner Prachtstraßen fahren, ein Fahrrad wäre für ihn wohl undenkbar gewesen.

»Sehr cooles Einsatzfahrzeug übrigens, dieses E-Bike. Aber wo ist das Blaulicht?«, sagte Sieber. »Oder sind Sie privat hier? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie ein Freund der Illusionskunst sind.«

»Pedelec, kein E-Bike«, korrigierte ich und ersparte mir die Belehrung, dass die meisten Zweiräder, die als E-Bikes angeboten wurden, in Wahrheit Pedelecs und damit nicht zulassungspflichtig waren, weil die Elektrounterstützung nur zugeschaltet wurde, wenn der Fahrer auch in die Pedale trat.

»Wissen Sie eigentlich, Herr Oberinspektor, dass Sie sich mit Ihrem Fahrzeug in Lebensgefahr begeben? Jeder zehnte tote Radfahrer im Straßenverkehr ist ein E-Bike-Nutzer. Und achtzig Prozent davon sind Senioren. In Ihrem Alter sollte man vorsichtig sein. Steht heute in der Zeitung.«

Man sollte nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, dachte ich und sagte: »Oberinspektor ist falsch, E-Bike ist falsch. Und der Hinweis, ich wäre ein Senior, ist mindestens eine Unverschämtheit, wenn nicht Beamtenbeleidigung. Drei Fehler in einem Satz, Sie sollten Journalist werden.«

Seit Monaten plagte mich der inzwischen unmittelbar und unausweichlich bevorstehende fünfzigste Geburtstag. Ich wollte daher nicht auch noch von diesem Schreiberling an den Eintritt in die zweite Jahrhunderthälfte erinnert werden.

»Jetzt erzählen Sie mir mal lieber, was hier los ist. Mein Verstand sagt mir trotz fortgeschrittenem Alter, dass hier nicht wirklich ein Mann zwischen den Domtürmen schwebt.«

Nun entdeckte ich auch die Kameras von TVOberfranken und dem Bayerischen Rundfunk, die das Spektakel aufzeichneten oder vielleicht sogar live auf die Mattscheiben ausstrahlten.

»Das ist Abraham Kadabra«, flüsterte Sieber andächtig und deutete auf den fliegenden Spaßvogel. Er sprach dessen Namen aus, als handele es sich um Bill Clinton oder Paul McCartney.

»Hat der Vater von den Schlümpfen sich den Bart abrasiert und eine neue Karriere als Pausenclown begonnen?«, entgegnete ich. »Und was ist das überhaupt für ein blödsinniger Name?«

»Das ist Abraham Kadabra, der weltberühmte Illusionist aus London. Er ist in diesem Jahr der Stargast bei ›Bamberg zaubert‹. Ist natürlich sein Künstlername. Sein richtiger Name ist David Devant.«

»Aha. Aber das Zauberfestival fängt doch erst am Wochenende an. Warum jetzt schon dieser Hokuspokus?«

»Dies ist eine Preview-Show, zu der das Stadtmarketing eingeladen hat. Vor allem die Fernsehsender sollen im Vorfeld groß berichten. Kadabra hat diesen Trick erstmals über The Shard aufgeführt.«

»The was?«

»The Shard ist ein Wolkenkratzer in London, mit dreihundertzehn Metern Höhe war er bis zum Brexit das größte Bauwerk in der Europäischen Union. Das YouTube-Video machte vor einigen Jahren weltweit Furore. Jetzt führt er den Trick erstmals außerhalb Großbritanniens auf. Das ist sensationell! Und morgen der Aufmacher imFT.«

»Mit seinen sechsundsiebzig Metern Höhe ist der Bamberger Dom da ja vergleichsweise ein Bungalow. Aber ich muss zugeben: beeindruckend.«

»Er hat noch mehr Tricks mit nach Bamberg gebracht. Das hat Kulturdezernent Sonnenberg eben auf einer Freiluft-Pressekonferenz auf dem Domplatz angekündigt. Wie drückte er sich noch aus? ›Mit den Auftritten von Abraham Kadabra wird das lokale Festival ›Bamberg zaubert‹ zu seinem achtzehnten Geburtstag volljährig und bekommt eine überregionale Relevanz. Der Hauptsponsor hat ein sechsstelliges Budget bereitgestellt.‹«

»Hauptsponsor? Heißt das, die Künstler erhalten jetzt auch Gagen? Das war doch in den vergangenen Jahren nicht der Fall, oder?«

»Bisher gab es nur eine Aufwandsentschädigung und die Einnahmen aus dem Hut. Aber dieses Jahr konnten internationale Superstars verpflichtet werden, allen voran Abraham Kadabra oder der Gewinner von ›The next Uri Geller‹. Deshalb heißt das Festival in diesem Jahr erstmals offiziell auch ›Branco zaubert‹.«

Damit hatte sich meine Frage nach dem Hauptsponsor erübrigt.

»›Branco zaubert‹? So ein Schmarrn. Reicht es nicht, dass schon unsere Basketballer sich nach dem Sponsorenwechsel umbenennen mussten und ihre Heimspiele neuerdings in der Branco-Arena ausgetragen werden?«

Sieber lachte. »Wenn unsere Kathedrale irgendwann mal saniert werden muss, halte ich es für möglich, dass aus dem Bamberger Dom der Branco-Dom wird. Warum ist man bei der Instandsetzung der Michaelskirche nur nicht auf diese großartige Idee gekommen?«

»Gott bewahre!« Ich seufzte und glaubte, das Logo des Baukonzerns auf dem schwarzen Anzug des schwebenden Magiers zu erkennen. »Und wie lange bleibt der Knabe noch da oben in der Luft?«

Sieber musste mir die Antwort schuldig bleiben. Denn in diesem Moment ertönte der werksmäßig eingestellte Standard-Klingelton meines Mobiltelefons.

»Hauptkommissar Horst Müller«, meldete ich mich. Am anderen Ende der Leitung war meine Kollegin Kriminalmeisterin Paulina Kowalska, die mir mit wenigen Worten von einem Einsatz an der Erba-Brücke berichtete. Ich ließ mir nichts anmerken, um Null Null Sieber nicht gleich auf die Spur zu bringen.

»So!«, leitete ich anschließend so belanglos wie möglich die Verabschiedung ein. »Ich muss dann mal los.«

»Man sieht sich.«

»Tschüssikowski.«

* * *

An der Erba-Brücke, die in Gaustadt über die Regnitz auf das Gelände einer früheren Baumwollspinnerei führt, wo 2012 die Landesgartenschau stattfand, war die Zufahrt auf die Halbinsel mit rot-weißem Flatterband gesperrt. Auf dem Radweg standen zwei Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, daneben ein Fahrzeug der Wasserwacht. Ich stellte mein elektrisches Fahrrad ab und ging auf Paulina zu, die am Brückengeländer mit einem älteren weißhaarigen Bartträger und mehreren uniformierten Kollegen wartete.

»Das ist Herr Hauptkommissar Müller«, stellte meine Kollegin mich vor, wobei sie mich mit einem eindeutigen Blick auf meine Beine an die Fahrradklammern erinnerte, die womöglich meine Autorität als Amtsperson schmälerten. Ich entfernte die Klammern flugs und ließ sie in meinen Hosentaschen verschwinden, während Paulina mir Herrn Jobst Jensen vorstellte, dessen Erscheinung mich frappierend an Käpt’n Iglo aus dem Werbefernsehen erinnerte. Seine weißen Haare, die knallrote Gesichtsfarbe und die stechend blauen Augen bildeten das Farbschema der Trikolore. Schweißtropfen standen auf seiner Stirn. An seinem weißen Hemd waren die obersten drei Knöpfe geöffnet, weiße Brusthaare quollen unter einem goldenen Kettchen mit einem Anker hervor. Ich schätzte Jensen auf Anfang sechzig.

»Herr Jensen ist für das Wasserwerk zuständig«, erläuterte Paulina.

»Moin, ich bin hier der Schleusenwärter.« Dass Ostfriesen und andere Küstenbewohner rund um die Uhr »Moin« sagten, wusste ich von einem Urlaub an der Nordseeküste vor vielen Jahren. Jensen hustete laut. »Ich hole den ganzen Unrat aus dem Wasser, der hier hängen bleibt.« Er deutete unter die Brücke, wo ein riesiges stählernes Sieb im Wasser montiert war. Dann zeigte er auf einen roten Container, der mit Holzbrettern, kaputten Kinderwagen, alten Autoreifen und anderem Schrott bis zum Rand gefüllt war.

»Es ist erstaunlich, wie viele Bamberger sich wohl lieber die Mühe machen, ihren Plunder in den Fluss zu werfen, anstatt sich ordnungsgemäß beim Sperrmüll anzumelden«, sagte ich leise. »Aber deshalb haben Sie nicht die Kripo gerufen, stimmt’s?«

»Stimmt«, antwortete Paulina für ihn. »Herr Jensen hat einen rechten Arm in der Schleuse gefunden. Einen Männerarm.«

»Einen rechten Arm?«, murmelte ich. »Das ist gut.«

Ich blickte in zwei entsetzte Gesichter und räusperte mich. »Ich meine, das ist natürlich schlecht für den Besitzer des Armes, der den Verlust bislang nicht angezeigt hat. Deshalb ist davon auszugehen, dass auch noch weitere Körperteile hier im Umlauf sind und irgendwann auftauchen werden. Im wahrsten Sinne des Wortes.«

»Horst, Sie sind unmöglich!«, ermahnte mich Paulina.

»Ach, Sie verwenden das Hanseatische Sie?«, sagte Jensen. »Sehr sympathisch.«

Tatsächlich hatten Paulina und ich uns kurz nach Beginn unserer Zusammenarbeit im K1 der Bamberger Kriminalpolizeiinspektion diese Form der Anrede angewöhnt und damit in einem der zahlreichen Punkte, in denen wir grundverschiedene Ansichten hatten, einen gangbaren Kompromiss gefunden. Ich gehörte nicht zu den Jeden-Duzern, die durch die Abschaffung des »Sie« Hierarchien zu überwinden und eine konformistische Gesellschaft zu schaffen glaubten. Paulina und ich redeten uns daher mit »Sie« und dem Vornamen an. Für uns war das genau die richtige Dosierung von kollegialer Nähe und beruflicher Distanz. Von den zwanzig Jahren Altersunterschied mal ganz zu schweigen.

Die penetrante Duzerei war übrigens auch einer der zahlreichen Gründe, die mich daran hinderten, jemals freiwillig einen Fuß in ein IKEA-Einrichtungshaus zu setzen. Aber dazu gab es zum Glück auch keinen Anlass, schließlich war ich seit über zehn Jahren geschieden und musste keiner Frau an meiner Seite durch unsinnige und überflüssige Möbelhausbesuche meine Zuneigung beweisen. Dass mir samstägliche IKEA-Ausflüge erspart blieben, die regelmäßig mit dem Erwerb von pfundweise abgepackten Teelichtern oder einem Dutzend Gläsern Preiselbeeren endeten, gehörte für mich zu den drei triftigsten Gründen, Junggeselle zu bleiben.

»Sie sind aus Hamburg?«, fragte ich Herrn Jensen.

»Jo«, antwortete er. »Aber ich bin schon seit vierzig Jahren in Bamberg. Habe als Kapitän zwölf Jahre lang auf der ›Christl‹ und der ›Stadt Bamberg‹ die Touristen über die Regnitz geschippert. Doch seit zehn Jahren bin ich Frührentner. Die Lunge.« Demonstrativ machte er ein gutturales Geräusch, das wie ein Mix aus Husten, Erbrechen und Ersticken klang. »Seitdem mach ich den Schleusenmann und winke den Schiffen zu. Zwei Tote hatte ich schon hier in der Schleuse. Den letzten erst im vorigen Herbst, tragischer Fall. Es war ein Bräutigam, der bei seinem Junggesellenabschied wohl zu tief ins Glas geschaut hat und am Kranen zum letzten Mal gesehen wurde. Aber jetzt sagen Sie, Herr Kommissar, warum ist es gut, dass ich einen Arm gefunden habe?«

»Ist doch ganz klar: Bei einem Fuß hätten wir keine Fingerabdrücke. Noch einfacher wäre die Identifizierung nur, wenn Sie auf einen Kopf gestoßen wären. Aber den finden wir auch noch. Wo ist der Arm, Paulina?«

»Unterwegs in die Rechtsmedizin nach Erlangen. Professor Reißer wird sich freuen.« Dann wandte sich Paulina an einen der uniformierten Kollegen: »Geben Sie mir bitte das sichergestellte Beweismittel.« Der junge Beamte, der unzulässigerweise und offenbar witterungsbedingt seine Dienstmütze nicht trug, reichte Paulina einen kleinen Plastikbeutel, in dem sich eine sehr wertvoll aussehende Armbanduhr aus Edelstahl befand.

»Eine Omega«, sagte Paulina. »Vermutlich so teuer wie ein Gebrauchtwagen. Davon dürfte es hoffentlich nicht allzu viele Besitzer geben. Und wenn uns das nicht weiterhilft, dann vielleicht eine Tätowierung am Handgelenk.«

»Nun gut, dann haben wir vermutlich einen ungeklärten Todesfall«, stellte ich fest.

ZWEI

In unserem Büro im dritten Stock der KPI in der Schildstraße tippte ich einen ersten Bericht in den Computer und versah den Vorgang ordnungsgemäß mit einem Aktenzeichen. Anders als es viele Krimis weismachen wollen, ist die Polizei eine Behörde und keine Abenteuersafari. Und Polizeibeamte sind Sachbearbeiter statt Actionhelden.

Ein abgetrennter Arm in der Regnitz, in der Haie und andere gefräßige Seeungeheuer eher selten gesichtet wurden, stellte für uns tatsächlich eine außerordentliche Herausforderung dar. Aus der Regnitz wurden gelegentlich Waller von über zwei Metern Größe geangelt, die in der Zeitung dann als »Flussmonster« bezeichnet wurden. Diese Raubfische, die am Zusammenfluss von Main und Regnitz gute Lebensbedingungen vorfanden, fraßen aber eher Enten und keine Menschen. Um auch den übrigen Körper möglichst rasch zu finden, hatten wir die Wasserwacht, die am anderen Ufer der Erba-Insel stationiert war, sowie die Feuerwehr und eine Hundertschaft der in Bamberg ansässigen Bereitschaftspolizei um Hilfe gebeten.

»Eine passende Vermisstenanzeige liegt bislang nicht vor«, sagte Paulina. »Weder beim Präsidium Oberfranken noch beim LKA.« Aus den Lautsprechern ihres Computers ertönte unerträgliches Popmusik-Gedudel.

»Und die Fingerabdrücke?«, fragte ich mit ausreichender Lautstärke, um ihren Geräuschteppich zu übertönen, und schaute dabei über den Bildschirmrand zu meiner Kollegin.

»Leider negativ. Der Mann mit dem appen Arm ist bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten.«

»Das macht auch wenig Hoffnung für den DNA-Abgleich«, seufzte ich, stand auf und ging zur Rowenta-Filterkaffeemaschine, um mir eine Tasse einzugießen. »Vielleicht bringt uns die Uhr weiter? Haben Sie im Internet schon was rausgefunden?«

Paulina beherrschte die Recherche im Netz perfekt, was mir erlaubte, meine Zurückhaltung allem Virtuellen gegenüber zu pflegen und zu nähren wie ein lieb gewonnenes Haustier. Wenn ich ein Auto besessen hätte, hätte ich auf eine elektronische Zentralverriegelung verzichtet, aus Angst, jemand könnte sich in meinen Schlüssel einhacken und mich in meinem Wagen einsperren oder ferngesteuert entführen. Ein Kollege berichtete, dass er den Autoschlüssel verloren hatte und daraufhin sein Wagen vom BMW-Kundenservice in München per Fernsteuerung geöffnet wurde. Das fand ich mehr als gruselig.

»Diese Omega-Uhr könnte tatsächlich eine heiße Spur sein. Es handelt sich um eine limitierte Ausgabe mit Seriennummer. Wenn sie nicht gestohlen oder gefälscht ist, sollte der Käufer registriert sein. Jetzt müssen wir nur noch einen autorisierten Händler finden. Ich bin dran, Horst. Was plätschert da eigentlich so unter Ihrem Schreibtisch?«

»Eine Schüssel mit kaltem Wasser, in die ich meine Füße stelle. Sonst ist diese Hitze ja nicht zu ertragen.«

»Bullenhitze«, lachte sie. »Und dann trinken Sie auch noch heißen Kaffee?«

»Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass man gegen Hitze kühle Getränke zu sich nehmen soll. Das kostet den Körper nur noch mehr Energie. Wir sollten mal eine Petition zur Installation einer Klimaanlage starten.«

»Gute Idee«, stimmte Paulina zu.

»Können Sie Ihr Gedudel mal etwas leiser drehen? Ich möchte gerne den Fernseher einschalten.« Ich deutete auf das Röhrengerät neben der Rowenta. »Gleich kommen die Nachrichten auf TVOberfranken. Da war heute was los auf dem Domplatz. Ich war dort, als Sie mich angerufen haben.«

»Ach, Abraham Kadabra? Der große Magier? Ich habe davon auf Radio Bamberg gehört. Krass, dass der in der Stadt ist. Einige seiner Tricks habe ich auf YouTube gesehen. Ein echt cooler Typ.«

Paulina schaltete ihre Musik aus. Ich ging zum Fernsehgerät und drückte den Einschaltknopf. Es gab zwar auch eine Fernbedienung, doch die war schon vor Monaten irgendwo in Paulinas Sammelsurium verschwunden. Nicht nur, dass ihre Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch dem Schlachtfeld von Waterloo glich: Ihre Schubladen funktionierten wie Schwarze Löcher, in denen sich alles zu dematerialisieren schien, bis auf den Plunder, den sie auf ihrer Seite unseres Büros anhäufte. Dabei war mir oft rätselhaft, bei welchen Dingen es sich um nicht weggeräumten Müll und bei welchen es sich um sogenannte Deko-Elemente handelte. Der Sinn für Ordnung war wieder so eine Sache, bei der Paulina und ich niemals auf einen Nenner kommen würden.

Auf dem Bildschirm erschien das Gesicht von Bernie Hancock, einem alternden Deutsch-Amerikaner mit fränkischem Akzent und blondem Lockenkopf, der die Nachmittagssendungen auf TVO moderierte.

»Oh, GfA auf Sendung?« Paulina lachte.

»GfA?« Ich schaute sie fragend an, während ich mich wieder an meinen Schreibtisch setzte.

»Gottschalk für Arme. Der schafft es ja nicht einmal im Regionalfernsehen in die Primetime.«

»…kündigten die Veranstalter heute auf dem Bamberger Domplatz ein hochkarätiges Programm mit internationalen Spitzenstars an«, war Hancocks Stimme zu hören, während die Kamera von den Domspitzen zu Kulturdezernent Knuth von Sonnenberg schwenkte. »Als Höhepunkt wurde ein einmaliger Auftritt des britischen Magiers Abraham Kadabra angekündigt. Er wird am Samstag übers Wasser gehen. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir sprechen jetzt mit dem Bamberger Kulturdezernenten, der uns live zugeschaltet ist. Herr von Sonnenberg, erklären Sie uns: Warum wird aus dem Festival ›Bamberg zaubert‹ in diesem Jahr ›Branco zaubert‹?«

»Mit der BrancoAG ist es uns gelungen, zum achtzehnten Geburtstag des traditionsreichen Festivals einen Sponsor zu finden, der einmal mehr deutlich macht: Bamberg ist nicht Provinz, Bamberg ist nicht nur Weltkulturerbe, Bamberg ist Weltkultur und Weltklasse.«

Sonnenberg trug eine auffällige Künstlermähne und einen wilden Vollbart. Auf seiner Nase saß eine blau getönte Brille mit bunter Plastikfassung.

»Was für ein dummes Gelaber«, lästerte Paulina und tippte unbeeindruckt auf ihrer Computertastatur.

»Damit können wir dem Publikum neben den zahlreichen Darbietungen aus Varieté und Kleinkunst erstmals auch hochkarätige Superstars präsentieren, die sie sonst nur in Paris, New York oder Las Vegas zu sehen bekommen«, sprach Sonnenberg weiter. »Und das nach wie vor bei freiem Eintritt.«

»Glauben Sie nicht, dass die Zuschauer sich an den Namen des Festivals gewöhnt haben und auch künftig von ›Bamberg zaubert‹ sprechen werden?«, fragte Hancock.

»Wir haben uns an die Münchner Allianz-Arena gewöhnt, und das Hamburger Volksparkstadion hat seit 2001 viermal seinen Namen gewechselt, hieß zwischenzeitlich AOL-, HSH-Nordbank- und Imtech-Arena. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Bamberger an die Worte ›Branco zaubert‹ ebenso gewöhnen werden wie daran, dass das Stadionbad nun offiziell Bambados-Freibad heißt.«

»Der amerikanische Mutterkonzern der BrancoAG, die Brandenstein International Company, ist nicht unumstritten. Ihr Gründer Arthur Brandenstein soll ein maßgeblicher Finanzier des Wahlkampfs des neuen US-Präsidenten gewesen sein, außerdem gehört zur Holding ein Unternehmen, das die Sicherheitszäune auf Guantanamo gebaut haben soll.«

Es war deutlich zu sehen, wie Sonnenberg die Gesichtszüge entglitten. »Das sind doch alles Gerüchte! Die BrancoAG mit Sitz in Nürnberg ist an der Münchner Börse gelistet und unterliegt dem deutschen Recht und Gesetz. Das Unternehmen hat allein an seinen Standorten in Bayern in der Bau- und Immobilienbranche über fünftausend Arbeitsplätze geschaffen. In Bamberg hat die BrancoAG mit der Erschließung des Konversionsgeländes eins der innovativsten Bauprojekte–«

»Kritiker werfen Ihnen vor, kein traditionsreiches fränkisches Unternehmen ausgewählt zu haben, wenn schon ein Sponsor gefunden werden musste«, unterbrach ihn der Moderator. »Und dass Bruno Xylander, der Vorstandschef der deutschen Konzerntochter, zur Sandkerwa mit seinem Amphibienfahrzeug durch die Regnitz kutschierte, brachte ihm nicht nur ein Bußgeld, sondern auch sehr hämische Schlagzeilen ein.«

»Diese Fragen waren nicht abgesprochen. Wir wollten über Abraham Kadabra und das Programm von ›Bamb-‹, äh, ›Branco zaubert‹ sprechen.«

»Vielen Dank für dieses Gespräch«, beendete der sichtlich irritierte Hancock das verunglückte Live-Interview. »Die Diskussion wird weitergehen. Wir kommen nun zum nächsten Thema. Die Rosenberg-Festspiele in Kronach feiern in diesem Jahr…«

Ich schaltete den Fernseher aus, setzte mich wieder an den Schreibtisch und leerte meine Kaffeetasse. Dann nahm ich meine Brille ab, hielt den Kaffeelöffel zwischen die Augenbrauen und zog ihn bis zur Nasenspitze, wo er wie von Geisterhand gehalten hängen blieb. Um dem Trick etwas mehr Dramatik zu verleihen und Paulinas Aufmerksamkeit zu erregen, streckte ich meine Arme aus und rief: »Abrakadabra! Hokuspokus, tataaaa!«

Paulina blickte von ihrem Computer auf und schien ihren Augen nicht zu trauen. »Was machen Sie da, Horst?«

»Müller zaubert«, sagte ich. »Und das bei freiem Eintritt. Ganz ohne Sponsor.«

* * *

Eine Stunde später standen wir vor dem Geschäft »Uhren und Optik Scarfone« am Grünen Markt direkt vor dem Gabelmoo. Der Inhaber, Salino Scarfone, betrieb den Laden in dritter Generation und war der lebende Beweis dafür, dass italienische Geschäftsleute nicht nur Pizzerien und Eisdielen unterhielten. Ich selbst war seit vielen Jahren Stammkunde bei Scarfone. Allerdings verdiente er an mir nicht viel, weil sich meine Sehschärfe schon vor Jahrzehnten bei minus drei Komma fünf Dioptrien eingependelt hatte und ich auch keinen Anlass sah, mein zeitlos unauffälliges Kassengestell auszutauschen. Ein- bis zweimal im Jahr kam ich zu Scarfone, um entweder die verbogene Brille richten oder sie reinigen zu lassen oder die Batterie in meiner Tchibo-Armbanduhr auszutauschen.

»Oh, die Polizei im Haus. Das ist hoffentlich kein schlechtes Zeichen!«, sagte er, als wir das voll klimatisierte Ladenlokal betraten, das sich bei diesem Wetter ähnlich erfrischend anfühlte wie der Aldi an der Tiefkühltheke. Der Italiener mit den schwarzen Haaren und grau melierten Schläfen hatte an meiner Begleitung sofort erkannt, dass unser Besuch dienstlich war.

»Brauche ich ein Alibi?«, fragte er akzentfrei. Seine Herkunft war nur an seinem südländischen Teint und dem maßgeschneiderten dunkelblauen Nadelstreifenanzug zu erkennen. Scarfone legte auch bei tropischen Außentemperaturen das Sakko nie ab. Am Handgelenk deuteten die goldenen Manschettenknöpfe darauf hin, dass er niemals ein Kurzarmhemd unter dem Jackett tragen würde. Und auch sein Geschäft war ähnlich stilvoll eingerichtet, Chrom und Glas beherrschten das Ambiente, der Boden war mit einem weinroten Teppich bedeckt.

Etwas zu lange für einen Gentleman blieb sein Blick an Paulinas Dekolleté hängen. Sie trug ein ausgeschnittenes weißes T-Shirt, das wie eine zweite Haut auf ihrem Oberkörper lag. Ich hatte mir längst abgewöhnt, sie um eine für den Polizeidienst angemessene Kleidung zu bitten, was sich auch auf die für meinen Geschmack meist zehn Zentimeter zu kurzen Röcke bezog.

»Keine Sorge, Herr Scarfone«, beruhigte ich ihn. »Wir brauchen Ihren Rat als Experte.«

Paulina legte den Klarsichtbeutel mit der silberfarbenen Uhr auf den Verkaufstresen. Sofort trat ein Strahlen in Scarfones Gesicht. Die Uhr schien ihn noch mehr zu begeistern als das Aussehen meiner Kollegin.

»Das ist eine Omega Speedmaster Professional Moonwatch«, sagte er in einem Ton, als spräche er von der Blauen Mauritius. »Nennen Sie mir einen Preis. Ich zahle ihn.«

»Diese Uhr steht nicht zum Verkauf«, sagte ich mit ruhiger Stimme. »Es handelt sich um ein Asservat, ein Beweisstück, wir suchen den Besitzer. Es ist ein seltenes Modell?«

»Das kann man so sagen. Es handelt sich um eine limitierte Sonderedition. Sie kam 1957 erstmals auf den Markt und wurde von der Nasa für weltraumtauglich erklärt. Während der Apollo-11-Mission trug Buzz Aldrin als zweiter Mensch auf dem Mond eine solche Uhr am Handgelenk. 1970 rettete die Genauigkeit einer Speedmaster die Apollo-13-Mission vor der Katastrophe. Exemplare aus diesem Schicksalsjahr sind für Sammler von unermesslichem Wert. Sie wurde in einer Auflage von nur zweihundert Stück ausschließlich über den autorisierten Fachhandel verkauft.«

»Das heißt?«, hakte Paulina nach.

»Sollte die Uhr jemandem aus der Gegend gehören, dann kann er sie nur bei mir gekauft haben. Oder besser gesagt: bei meinem Großvater Gaetano Scarfone. Die Uhr hat eine Seriennummer. Der Käufer müsste in den Büchern registriert sein.«

»Das wäre phantastisch«, sagte ich und hoffte auf einen Volltreffer. »Sind die Bücher hier?«

»Sie sind im Keller, ich kann nachschauen. Wenn Sie sich ein wenig gedulden? Trinken Sie einen Espresso, wenn Sie möchten!« Er deutete auf einen Selbstbedienungs-Kaffeevollautomaten. »Oder suchen Sie sich eine neue Brille aus. Ein moderneres Modell würde Ihnen gut stehen, Herr Kommissar! Oder eine Ray-Ban für die Dame?«

»Vielen Dank, sehr freundlich«, antwortete ich, und Scarfone verschwand im hinteren Teil des Ladens. Paulina ging zur Kaffeemaschine und drückte die Espresso-Taste, was ein ohrenbetäubendes Geräusch des Mahlwerks auslöste, so wie ich es auch von Paulinas Maschine in unserem Büro kannte, die uns seit einigen Jahren Gesellschaft leistete, sofern sie nicht in Reparatur oder zur Inspektion war.

»Ich erspare mir die Frage, ob Sie auch einen möchten.«

Ich nickte zustimmend. Sie wusste nur zu gut, dass ich ein Anti-Espressionist war und nur Filterkaffee trank. Mit Bärenmarke.

»Aber eine coole Ray-Ban wäre doch mal was für Sie, Horst. Ist auch gut für die Augen, UV-Strahlung und so, Sie wissen schon. Gibt’s auch mit Sehstärke.«

»Nein danke, kein Bedarf. Ich habe dafür so was.« Ich zog aus der Innentasche meines Sakkos einen Sonnenbrillen-Klipser, den ich über meine Brillengläser stecken konnte. Das war vielleicht nicht cool, aber effektiv. »Da ich in diesem Leben wohl keine Fluglizenz mehr erwerben werde, brauche ich auch keine Pilotenbrille, wie sie Nicolas Sarkozy, Atze Schröder oder die Zuhälter auf der Reeperbahn tragen.« Ich wollte nicht zu den Leuten gehören, die ihre unspektakulären Gesichtszüge mit einem möglichst markanten Brillenmodell aufwerten mussten, auch wenn selbst der Sehhilfendiscounter Fielmann auf der anderen Straßenseite inzwischen solche Nerd-Brillen im Angebot hatte, wie sie früher nur kurzsichtige Streber trugen, die sich für Akustikkoppler und Mantelstromfilter interessierten. Inzwischen sah man die schwarze Hornbrille sogar beim amtierenden Bundespräsidenten.

»Ob dieser Mr.Ban eigentlich selbst immer Sonnenbrille trug?«, sagte Paulina.

»Der Uno-Generalsekretär?«, fragte ich. »Ban Ki-moon?«

»Nein. Ich meine Ray Ban. Das muss ja wohl der Gründer von der Sonnenbrillenfabrik gewesen sein. Heute ist er sicher Multimillionär.«

Ich lachte und konnte mal wieder mit meinem Allgemeinwissen glänzen. »Ray ban heißt auf Englisch nichts anderes als Strahlenschutz. Der Markenname wurde in den dreißiger Jahren von der amerikanischen Firma Bausch& Lomb erfunden. Die stellen heute Kontaktlinsen und Augentropfen her. Die Marke wurde schließlich an eine italienische Firma verkauft.«

»Sie sind mit Ihrem Kreuzworträtselwissen echt ein wandelndes Lexikon, Horst«, sagte Paulina und lachte anerkennend. »Und wie sieht’s mit einer feschen Gleitsichtbrille aus? Ich meine, in Ihrem Alter ist die Lesebrille doch längst fällig.«

»Also bitte!«, versuchte ich so empört wie möglich zu klingen.

»Schon gut, schon gut. Aber dann erklären Sie mir wenigstens diesen bescheuerten Löffeltrick!«

»Würde ich gerne. Aber da gibt es nicht viel zu erklären.«

»Hä? Ach so, es ist Zauberei. Alles klar, Herr Kommissar!«

»Nein, natürlich nicht. Aber es geht einfach. Da ist kein Trick dabei. Probieren Sie es selbst!«

Ich nahm den Löffel von Paulinas Espresso und machte es noch einmal vor. Mit der richtigen Bewegung blieb er an meiner Nasenspitze hängen. Im Spiegel zwischen den Brillenregalen konnte ich sehen, dass ich so wirklich unseriös aussah. Ich erinnere mich noch gut, wie meine Tochter Andrea mir diesen Trick vor langer Zeit vorführte, nachdem sie ihn von einer Mitschülerin aus der Grundschule gelernt hatte, die einer ethnischen Minderheit angehörte. Damals hätte man noch ohne zu zucken von einer Zigeunerfamilie gesprochen.

»Geben Sie mal den Löffel ab!«, sagte Paulina und griff an meine Nase. Sie probierte, es mir nachzumachen. Doch auch beim dritten Versuch fiel der Löffel auf ihren kurzen Jeansrock.

»Gibt es ein Problem? Kann ich Ihnen helfen, Signorina?«, fragte Scarfone, der in diesem Moment mit einem verstaubten schwarzen Leitz-Ordner und einer Aftershave-Wolke den Verkaufsraum betrat.

»Oh, nein. Alles in Ordnung«, sagte Paulina, und der Löffel fiel ihr vor Schreck auf den Boden, während ihr Gesicht rot anlief.

»Sie gestatten?« Scarfone ging vor ihr in die Knie, als wolle er einen Heiratsantrag machen, hob den Löffel auf, ließ ihn wie von Zauberhand in seiner Sakkotasche verschwinden und legte einen frischen auf ihre Untertasse.

»Haben Sie die Unterlagen gefunden?«, wechselte Paulina elegant das Thema.

»Selbstverständlich. In einem ordentlichen Haushalt… Sie wissen schon.«

»Meine Rede«, sagte ich augenzwinkernd, was Paulina geflissentlich ignorierte.

»Diese Uhr wurde am 24.Oktober 1974 von Paul-Joachim Hollfelder gekauft. Zum Preis von eintausendneunhundertneunundneunzig Mark. Wollen Sie den Kaufbeleg sehen?«

»Paul-Joachim Hollfelder?«, wiederholte ich leise. »Hollfelder sagt mir etwas.«

Paulina zückte ihr Smartphone. »Mit oder ohne Bindestrich?«

»Mit«, sagte Scarfone, und Paulina tippte den Namen in die Suchmaschine ihres Handys.

»Der oberste Treffer ist ein Wikipedia-Eintrag«, sagte sie. »Paul-Joachim Hollfelder, geboren am 1.März 1915, gestorben am 1.August 1990, war ein deutscher Kleinkünstler und Puppenspieler, der die traditionsreiche Puppenbühne ›Fränkischer Kasperl‹ gegründet hat.«

»Gestorben 1990«, wiederholte ich. »Dann kann er nicht unser mutmaßliches Todesopfer sein. Zumal er schon über hundert Jahre alt wäre.«

»Uhren dieser Art werden gewöhnlich als Wertanlage gekauft und in der Familie weitervererbt«, erläuterte Scarfone.

»Wie viel wäre die Uhr heute wert?«, fragte ich.

Scarfone runzelte die Stirn. »Ich schätze, dass sie in einwandfreiem Zustand eine fünfstellige Summe erzielen würde. Es sieht aber so aus, als wäre sie ein wenig feucht geworden.«

»Keine schlechte Rendite«, bemerkte ich und bildete mir kurz ein, dass Scarfone mitleidig auf meine Tchibo-Uhr blickte.

»Gibt es den Fränkischen Kasperl nicht immer noch?«, fragte ich. Ich meinte mich zu erinnern, entsprechende Plakate immer wieder mal gesehen zu haben.

»Ja, als Kind habe ich seine Auftritte oft genossen«, sagte Paulina und wischte auf dem Handy den Text nach oben. »Hier steht: ›Nachdem Josef Hollfelder 2000 bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist, wird die Puppenbühne heute in der dritten Generation von den Gebrüdern Rolf und Moritz Hollfelder geführt.‹ Hier ist auch ein Link zur Homepage. Augenblick…«

»Noch einen Espresso, Signorina?«, fragte Scarfone, der augenscheinlich anfing, sich überflüssig zu fühlen. Paulina schüttelte stumm den Kopf.

»Im Impressum der Homepage ist Rolf Hollfelder aufgeführt. Mit Adresse in Bamberg: Fränkischer Kasperl GbR, Erlichstraße6. Erlich ohne h. Ist das ein Schreibfehler?«

DREI

»Hier baut die BrancoAG eine Wohnanlage mit vierundneunzig Einheiten zwischen sechzig und hundertvierzig Quadratmetern«, stand auf dem etwa vier mal vier Meter großen Schild am Rande des riesigen Brachgeländes, wo früher die Glaskontorfabrik gestanden hatte. Offiziell wurde das Gelände nur noch Ulanenpark genannt. Das klang weniger nach Industriebrache.

»Die sind ja wirklich aktiv«, sagte ich zu Paulina und deutete auf das rote Firmenlogo. Auf der anderen Straßenseite fanden wir mit der Hausnummer6 ein schmales Reihenhaus, das aussah, als wäre es in eine Baulücke hineingequetscht worden. »Hollfelder«, war auf einem Klingelschild unter einem weißen Kunststoffbriefkasten zu lesen. Ich drückte zweimal. Wenige Augenblicke später öffnete sich die Tür. Vor uns stand ein Mann von Mitte dreißig mit schwarzen Haaren, Seitenscheitel und einer schwarzen Plastikbrille, die sein blasses Gesicht noch bleicher wirken ließ. Er trug Jeans und ein weißes Lacoste-Polohemd, das bis zum obersten Knopf geschlossen war, seine Füße steckten in braunen Filzpantoffeln.

»Grüß Gott?«, sagte er in einem fragenden Tonfall.

Ich zückte sogleich meinen Dienstausweis. »Müller, Kriminalpolizei. Meine Kollegin und ich suchen Herrn Hollfelder. Sind Sie das?«

»Ja. Worum geht’s?«

»Rolf Hollfelder? Oder Moritz?«, fragte Paulina, die auch ihren Ausweis zeigte.

»Ich bin Rolf Hollfelder. Mein Bruder wohnt nicht hier.«

»Dürfen wir reinkommen?«, fragte ich.

Hollfelder trat zur Seite und ließ uns hinein. Wir betraten ein typisches Reihenmittelhaus mit einem winzigen Flur und einem großen dunklen Wohn- und Essbereich, in den Tageslicht nur durch die Terrassentüren am hinteren Ende fiel. Weil an den Seitenwänden Fenster fehlten, war ausreichend Platz für eine wuchtige Schrankwand aus Eichenholz, die dezent gemusterten beigefarbenen Tapeten kamen gut zur Geltung.

»Nehmen Sie Platz!« Hollfelder deutete auf eine lederne Sitzgruppe. In der Mitte des Raumes stand ein kniehoher rechteckiger Glastisch, auf dem weder ein Fettfleck noch ein Staubkörnchen zu sehen waren.

Dies war normalerweise der Moment, in dem Zeugen, die wir besuchten, uns Kaffee, Wasser oder je nach Tageszeit andere Getränke anboten. Hollfelder jedoch setzte sich auf die kurze Seite des Ecksofas und blickte uns auffordernd an mit den Worten: »Was ist nun mit meinem Bruder?«

Ich holte den Plastikbeutel mit der Omega hervor und legte ihn auf den Glastisch.

»Kennen Sie diese Uhr?«

Hollfelder nahm die Tüte in die Hand und hielt sie ins Licht, während er seine Brille auf die Stirn hochschob. Dann nickte er. »Sieht aus wie die Uhr unseres Großvaters.«

»Der lebt aber nicht mehr«, stellte Paulina fest.

»Mein Bruder Moritz hat sie nach dem Tod unserer Eltern geerbt. Woher haben Sie die Uhr? Ist Moritz etwas passiert?«

»Wissen Sie, wo sich Ihr Bruder momentan aufhält?«, wollte ich wissen.

»Nein, ich habe seit einer Woche nichts mehr von ihm gehört. Unser Kontakt ist nicht sehr eng und beschränkt sich auf das Geschäftliche.«

»Aber Sie betreiben gemeinsam die bekannte Puppenbühne Fränkischer Kasperl?«, fragte Paulina.

»Die Puppenbühne ist formal eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Auf dem Papier sind wir gleichberechtigte Inhaber, das ist richtig. So hat es unser Vater im Testament festgehalten.« Etwas leiser fügte er hinzu: »Das hatte er aber nicht im Angesicht des Todes geschrieben.«

»Was heißt das?«, fragte ich.

»Ach, nichts.« Er machte eine abwehrende Handbewegung. »Unsere Eltern sind in Kaprun ums Leben gekommen.«

»Kaprun?«, fragte Paulina. »Klingt wie eine Schlacht im Ersten Weltkrieg. Ist aber sicher etwas anderes.«

»Die Seilbahnkatastrophe«, sagte ich und erinnerte mich an die Fernsehbilder der brennenden Gondel in einem Tunnel. »In einem österreichischen Skigebiet.«

»Richtig«, sagte Hollfelder. »Sie gehörten zu den hundertfünfundfünfzig Opfern des Seilbahnbrands am Kitzsteinhorn im November 2000. Es war der letzte Tag ihres Skiurlaubs, den sie um drei Tage verlängert hatten. Sie waren bis ins Alter aktive Wintersportler.«

Reflexartig wollte ich mein Beileid ausdrücken, aber das war nach siebzehn Jahren vielleicht nicht mehr angemessen. Ich sagte stattdessen: »Eine tragische Sache.«

Völlig unpassend ertönte eine Kuckucksuhr über uns. Paulina zuckte vor Schreck zusammen.

»Ein Mitbringsel aus Triberg im Schwarzwald. Ich mache am liebsten Ferien in Deutschland.«

»Sie müssen sich nicht rechtfertigen«, sagte ich. »Ich bin auch kein Freund von Fernreisen, wo man All-inclusive-Armbändchen trägt, von deutschen Animateuren bespaßt wird und die Hotelanlage nicht verlässt. Wann haben Sie Ihren Bruder zum letzten Mal gesehen?«