12,99 €

Mehr erfahren.

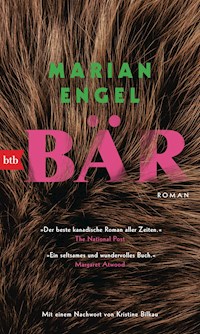

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Lou ist eine schüchterne, fleißige Bibliothekarin. Sie lebt eine maulwurfartige Existenz, begraben zwischen vergilbten Karten und Manuskripten in ihrem staubigen Kellerbüro. Da sie nichts und niemanden hat, zu dem sie nach Hause gehen kann, gibt sie sich dem leidenschaftslosen Sex mit dem Direktor des Instituts auf ihrem Schreibtisch hin. Den Sommer soll sie auf einer abgelegenen Flussinsel im Norden Kanadas verbringen, um den Nachlass von Oberst Jocelyn Cary zu katalogisieren. Dass sie nicht allein in der Einsamkeit der kleinen, wuchernden Insel lebt, sondern sich auch um einen halbzahmen Bären kümmern muss, hat ihr vorher niemand erzählt. Als der Sommer über der Flussinsel blüht und Lou die Stadt von sich abschüttelt, verfliegt der erste Schreck über dieses hungrige, undurchschaubare Wesen mit seinem dicken Pelz und seiner rauen Zunge, und Lou erforscht die Grenzen ihrer Lust...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Buch

Lou ist eine schüchterne, fleißige Bibliothekarin. Sie lebt eine maulwurfartige Existenz, begraben zwischen vergilbten Karten und Manuskripten in ihrem staubigen Kellerbüro. Da sie nichts und niemanden hat, zu dem sie nach Hause gehen kann, gibt sie sich dem leidenschaftslosen Sex mit dem Direktor des Instituts auf ihrem Schreibtisch hin. Den Sommer soll sie auf einer abgelegenen Flussinsel im Norden Kanadas verbringen, um den Nachlass von Oberst Jocelyn Cary zu katalogisieren. Dass sie nicht allein in der Einsamkeit der kleinen, wuchernden Insel lebt, sondern sich auch um einen halbzahmen Bären kümmern muss, hat ihr vorher niemand erzählt. Als der Sommer über der Flussinsel blüht und Lou die Stadt von sich abschüttelt, verfliegt der erste Schreck über dieses hungrige, undurchschaubare Wesen mit seinem dicken Pelz und seiner rauen Zunge, und Lou erforscht die Grenzen ihrer Lust.

Zur Autorin

MARIAN ENGEL (1933-1985) wurde in Toronto, Kanada, geboren. Sie studierte Französisch in Aix-en Provence und arbeitete als Übersetzerin in England. Für ihr Werk wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Toronto Book Award. »Bär« ist ihr bekanntester Roman, den sie 1976 veröffentlichte und für den sie mit dem Governor General’s Award, dem wichtigsten literarischen Preis Kanadas, ausgezeichnet wurde. Marian Engel war 1973 Gründungsmitglied und erste Vorsitzende der Writers’ Union of Canada.

Marian Engel

BÄR

Aus dem Englischen von Gabriele Brößke

Die Originalausgabe erschien 1976 unter dem Titel »Bear« bei McClelland & Stewart, Toronto.

Die Autorin dankt dem Canada Council und dem Arts Council of Ontario, die die Arbeit an diesem Buch finanziell unterstützten. Weiter dankt die Autorin Dr. Robert Brandeis, Bibliothekar am Huron College, London, Ontario, für seine Hilfe bei bibliografischen Arbeiten.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© 2022 btb Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Antje Kunstmann Verlags, München

Copyright der Originalausgabe © 1976 by Marian Engel

Copyright Nachwort © 2022 by btb Verlag

Umschlaggestaltung: Semper Smile, München

Umschlagmotiv: © Shutterstock/Vera Larina

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-28493-0V001www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Für John Rich, der weiß, wie Tiere denken.

Kunst werden die Dinge der Wirklichkeit durch Liebe, die sie miteinander verbindet und auf eine höhere Ebene der Realität hebt; und in der Landschaft drückt sich diese allumfassende Liebe im Licht aus.

Kenneth Clark, »Landschaft und Kunst«

I

Im Winter lebte sie wie ein Maulwurf, tief vergraben in ihren Papieren, und wühlte zwischen Karten und Manuskripten. Sie wohnte nicht weit von ihrem Büro und erledigte ihre Einkäufe auf dem Weg zum Institut, eilte hastig, ohne Zeit zu verlieren, durch den Schlauch des Winters von Zufluchtsort zu Zufluchtsort. Sie mochte die kalte Luft auf ihrer Haut nicht.

Ihr Zimmer im Keller des Instituts lag dicht bei den Heizungsrohren und war schützend gesäumt von Büchern, hölzernen Aktenschränken und uralten, vergilbten, gerahmten Fotografien von Menschen und Orten, die man dort nicht erwartet hätte. General Booth und die Heimatstadt von irgendjemandes Großmutter, Frankreich aus der Luft im Jahr 1915, Gruppenbilder von Sportlern und Frontsoldaten; Dinge, die Leute ihr brachten, weil sie nichts zurückwies, weil es ihr Beruf war, alles aufzubewahren.

»Schmeißen Sie nichts weg«, sagten die Leute. »Schaffen Sie alles zum Historischen Institut. Möglich, dass die es gebrauchen können. Er ist vielleicht doch bedeutender gewesen, als wir dachten, auch wenn er ein Säufer war.« Dank jener Freigebigkeit hatte sie also bekommen: eine Weihnachtskarte aus dem Schützengraben mit einem aufgeklebten Zelluloidstiefel; ein Gedicht an die Stadt Chingacousy auf Pergament und mit einer Haarlocke verziert; eine signierte Fotografie des Gründers einer Samenhandelsgesellschaft, die längst von einem Konkurrenten geschluckt worden war. Belanglose Kleinigkeiten, die ihr halfen, sich daran zu erinnern, dass es vor langer Zeit eine Außenwelt gegeben hatte, dass das Heute mehr war als nur ein Gestern mit seinem Papier, das vergilbte, und seiner Tinte, die braun wurde, und seinen Landkarten, die fast zerfielen, wenn man sie auseinanderfaltete.

Doch wenn das Wetter umschlug und die Sonne sogar durch ihre Kellerfenster sickerte, wenn in den Sonnenstrahlen der Frühlingsstaub wirbelte und die alten Blechaschenbecher anfingen, nach einem Winter voller Nikotin und Besinnlichkeit zu stinken, wurden die Risse in ihrer trägen kleinen Welt selbst für sie sichtbar, denn obwohl sie alte, schäbige Dinge liebte, Dinge, die schon einmal geliebt und erlitten worden waren, Gegenstände mit Vergangenheit, schämte sie sich doch, wenn sie sah, dass ihre Arme bleich wie Nacktschnecken und ihre Fingerspitzen von uralter Tinte gemasert waren, dass der Reliktenkram, mit dem sie ihre Pinnwände pflasterte, verknittert und wertlos war und dass sie ihre Augen nicht mehr auf das Licht einstellen konnte, denn die Vorstellung von einem lebenswerten Leben, die vor sehr langer Zeit ihrer Seele aufgeprägt worden war, unterschied sich beträchtlich von allem diesem, und sie litt unter dem Gegensatz.

Doch in diesem Jahr sollte sie dem beschämenden Moment der Erkenntnis entrinnen. Der Maulwurf würde nicht zugeben müssen, dass er eigentlich eine Antilope hätte werden wollen. Der Direktor fand sie zwischen ihren Aktenordnern und aufgerollten Landkarten, und während er feierlich unter einer Reihe von Familienporträts stand, die dem Institut mit der Begründung geschenkt worden waren, es wäre ketzerisch, sie – wie es damals Mode war – ins Badezimmer zu hängen, verkündete er, dass die Sache mit dem Cary-Nachlass nun endlich zu Gunsten des Instituts entschieden worden sei.

Er sah sie an, sie sah ihn an – es war geschehen. Endlich einmal hatte man ihnen etwas wirklich Wertvolles hinterlassen, anstelle der ewigen Anwesenheitstestate für die Sonntagsschule, alten Auswanderungspapieren, Briefumschlägen mit Sonntagsfotos von unbekannten Farmern und verblichenen Liebesbriefen.

»Du gehst am besten gleich packen«, sagte er, »und fährst rauf und machst dich an die Arbeit. Die Abwechslung wird dir guttun.«

Vier Jahre zuvor hatten sie aus dem Brief einer Anwaltskanzlei in Ottawa erfahren, dass der Reinnachlass aus dem Besitz von Colonel Jocelyn Cary – Cary Island mit dem Landsitz Pennarth und allem, was sich in den dazugehörigen Gebäuden befand, eingeschlossen – dem Institut zufallen würde. Die Anwälte fügten hinzu, dass sich nach ihrem Wissen in Pennarth eine umfangreiche Bibliothek befinde mit wichtigem Material über die Anfänge der Besiedlung jener Region.

Lou und der Direktor durchforschten ihre Unterlagen nach Hinweisen auf Cary und schickten wissenschaftliche Mitarbeiter hinüber ins Provinzarchiv. Sie förderten eine Aktennotiz in der archaischen Handschrift von Lous Vorgängerin, Miss Bliss, zu Tage, den Besuch einer gewissen Colonel Jocelyn Cary im Jahre 1944 betreffend, in dessen Verlauf die Erbschaft zur Sprache gekommen war. Der damalige Direktor war zu der Zeit in Übersee; das Institut verödete. Nichts war unternommen worden, dem Angebot nachzugehen, und als Lou die Phase des Erwachsenwerdens hinter sich hatte und anfing, am Institut zu arbeiten, war Miss Bliss längst dem Alkohol verfallen und hatte ihre Akten mit vielen unmöglichen Vorschlägen gespickt.

»Trotzdem«, sagte der Direktor vorsichtig, »sollten wir uns nicht zu viel erhoffen. So etwas ist noch nie vorgekommen.«

Die Angehörigen gingen natürlich vor Gericht. Sie hatten entdeckt, dass Cary Island kein isolierter Außenposten in einem einsamen Fluss mehr war; dank Autos, Motorbooten und langen Ferien, Schneefahrzeugen und Bargeld hatte es sich in eine Immobilie verwandelt.

Während der Direktor versuchte, auf Kosten der Provinzregierung juristischen Beistand zu organisieren (denn das Institut war nach und nach vom Staat übernommen worden), wühlte Lou in der Bibliothek und plagte sich mit den Akten herum; während der Arbeit betete sie ständig zu Gott, dass bei der Sucherei genug herauskommen möge, um ihrem Thema Konturen zu verleihen. Sie war zu der Erkenntnis gelangt, dass sich die kanadische Überlieferung insgesamt großer Diskretion befleißigte. Alle Hinweise darauf, dass ein Vorfahr irgendetwas anderes getan hatte als beten oder arbeiten, waren in der Regel getilgt. So wurden Familien im Nachhinein auf bequeme Weise respektabel, aber das Ganze war, wie sie und der Direktor oft beklagten, das Ende jeglicher soliden Geschichtsforschung. Wenn Cary genug Geld und genug Energie gehabt hatte, so weit im Norden ein Haus zu bauen und es mit Büchern zu füllen, musste er ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Ihre Aufgabe war es herauszufinden, wie außergewöhnlich, und in der Zwischenzeit konnte sie nur zu allen Göttern, Musen und Parlamentsmitgliedern beten, die sich der Angelegenheiten des Instituts annahmen, dass bei alledem genug herauskommen würde, um das verschwommene Negativ der Geschichte jener Region zu entwickeln.

Jene Colonel Cary, die sie beerbten, hatte eine Liste der Verdienste ihres Vorfahren hinterlassen. Daraus ging hervor, dass der alte Colonel, geboren im Jahr des Ausbruchs der Französischen Revolution als Sohn einer angesehenen, aber nicht adeligen Dorseter Familie, in jungen Jahren Soldat wurde und während der Napoleonischen Kriege in Portugal und Sizilien diente. Im Alter von zwanzig Jahren heiratete er eine Miss Arnold, deren Vater Adjutant bei den in Messina stationierten Truppen war. Er hatte den Aufstieg aus dem Mannschaftsstand der Artillerie geschafft, hatte mit seiner Frau eine ganze Reihe Kinder gezeugt, hatte mit Auszeichnung eine ganze Reihe Schlachten in der Poebene absolviert und war nach Beendigung der Kriege mit seiner Familie nach England zurückgekehrt – ohne Beschäftigung.

Die Richtigkeit dieser Informationen wurde durch Verweise auf Besitz- und Ernennungsurkunden, militärische Empfehlungsschreiben und ehrenvolle Erwähnungen bestätigt.

Die Idee, auf einer Insel zu leben, hatte sich im Colonel während seines Militärdienstes festgesetzt, schrieb die Enkelin. In der Familie ging die Sage, dass er an einem heißen Sommertag während seiner Stationierung auf Malta die Augen schloss, einen Atlas der Neuen Welt aufschlug und mit einer Nadel genau Cary Island traf.

Lou stellte sich ihn vor, wie er auf einer Munitionskiste saß, von Sommerruhr geplagt und nach kühlem Wasser lechzend. Eine Nadel war da nicht nötig. Nachdem er in England vergeblich Arbeit gesucht hatte, verkaufte er alles, was er dort besaß, und zog 1826 mit seiner Familie nach Toronto, damals York.

So weit, so gut. Er stand im Register. Cary. Colonel John William. Shuter Street, Nummer 22. Gentleman.

Doch erst 1834 erhielt er das Privileg (»Ihro Bittsteller thut unterthänigst kund …«), Cary Island zu besiedeln, nachdem er zugesagt hatte, eine Sägemühle zu bauen und für den Handel in der Region ein Segelschiff zur Verfügung zu stellen.

»Meine Großmutter«, schrieb die Enkelin, »weigerte sich allerdings, noch weiter in die Wildnis zu ziehen und sich den Unbilden des Nordens auszusetzen. Sie hatte ein südländisches Temperament, wenn sie nicht sogar südländischer Abstammung war. Der Colonel sah sich gezwungen, sie mit ihren Töchtern und den jüngeren Söhnen in York zurückzulassen. Er ging mit seinem zweiten Sohn Rupert in den Norden (ich glaube, der Älteste, Thomas Bedford Cary, war von schwacher Konstitution, denn er wurde bereits 1841 auf dem Nekropolis-Friedhof beigesetzt) und verbrachte den Rest seines Lebens in größter Einfachheit auf der Insel.«

Von offizieller Seite fanden sich nur sehr wenige Erwähnungen Carys. Vermerkt waren seine Bittschrift betreffend die Ansiedlung auf Cary Island und später die vollständige Erwerbung der Insel, finanziert durch den Verkauf seines Offizierspatents. Mrs Henriette Cary lebte weiterhin an guten Adressen in York, auch als es längst Toronto hieß, wie man den Melderegistern der Stadt entnehmen konnte. 1836 wurde der Colonel zum Gouverneur des Nördlichen Distrikts ernannt.

Und 1869, im Alter von neunzig Jahren, in Salut Ste. Marie mit militärischen Ehren beigesetzt.

Es waren die Jahre auf Cary Island, die Lou jetzt recherchieren und erhellen sollte. Denn das Institut hatte das Verfahren kostenpflichtig gewonnen, und sie war beauftragt worden, den Besitz in diesem Sommer zu inspizieren. Die Anwälte und die Verwalter des Besitzes rieten allerdings zu warten, bis das Wetter so war, dass sie sich in Pennarth, wo es nie eine Zentralheizung gegeben hatte, wohl fühlen würde.

2

Am 15. Mai belud sie ihren Wagen mit Aktenordnern, Papier, Karteikarten, Notizbüchern und einer Schreibmaschine. Sie hatte ihre alten Campingsachen ausgegraben – mottenzerfressene Filzjacken, Wanderstiefel, einen Schlafsack aus Jugendzeiten. Der Direktor bot ihr die Hand zum Abschied, zog sie jedoch angesichts des Geruchs nach Mottenkugeln wieder zurück.

»Der Mann, an den du dich wenden musst, heißt Homer Campbell. Bei Fishers Falls fährst du ab vom Highway 17 und dann über die Landstraße bis zu einem Ort namens Brady. Dort biegst du an der Kreuzung links ab und fährst am Flussufer entlang, bis du zu Campbells Marina kommst. Homer gibt dir ein Boot, er wird dich zur Insel bringen. Gestern habe ich mit ihm gesprochen. Er sagt, er habe einen neuen Propangastank installiert und das Haus für dich putzen lassen.«

Die Straße führte nach Norden. Sie folgte ihr. Fast am höchsten Punkt des Höhenzuges kam sie an einen Rubikon. Als sie ihn überquerte, begann sie, sich frei zu fühlen. Gen Norden ins Hochland brauste sie, ihr Kopf war leicht.

Aus der Inventarliste der Anwälte für das Haus und die Nebengebäude ging hervor, dass sie an zusätzlicher Ausstattung nicht viel brauchen würde. Das Haus war keine Blockhütte. Es hatte sechs Zimmer, von denen eines eine Bibliothek war. Es gab viele Sofas, viele Tische, viele Stühle. Sie sah die ausgestreckten Beine der Anwälte vor sich, während sie die Liste aufgesetzt hatten. Sie spürte, dass alles sehr gemütlich werden würde.

Das Land vibrierte vor frischem Grün. Als sie die Bucht überquerte, fröstelte sie auf dem Deck der Autofähre, mit deren Hilfe die Stücke des zerbrochenen Kalksteinbogens aus Inseln miteinander verbunden blieben. Möwen schwebten durch die Luft, und in der Ferne tutete ein Nebelhorn. Sie passierten eine große Insel, auf der zu wohnen sie sich ihr Leben lang gewünscht hatte, und eine kleine, auf die man sie als Kind einmal mitgenommen hatte und von der die Indianer sagten, sie sei verhext. Sie erinnerte sich, wie sie mit einem großen Segelschiff hinausfuhren, landeten und entdeckten, dass sämtliche Pfade von Giftsumach überwuchert und in Dunkel getaucht waren, von Pflanzen, so groß wie sie selbst. Ihre Eltern hielten Ausschau nach Fransenenzian und Sumpfherzblatt. Während sie suchten, stand sie wie gebannt vor der leer gesaugten Hülle der größten Libelle der Welt, die an einem Hüttenfenster in einem Spinnennetz hing.

Kleine Inseln trieben unschuldig auf den Wellen, von Glockentonnen in den Schlaf gesungen.

Um diese Jahreszeit waren nicht viele Passagiere an Bord: einige Jäger, ein paar Indianer in magentaroten Filzjacken, ein altes Paar, das Seite an Seite oben auf der Kajütentreppe saß und las. Eine französisch sprechende Familie in neuer, pastellfarbener Sportkleidung. Die traditionelle Vorstellung, dass alles, was man draußen anzog, schlampig und schmutzig und mindestens vierzig Jahre alt sein musste, schien für niemanden mehr zu gelten, außer für sie. Sie dachte an einen Bekannten, der gesagt hatte, es sei unmöglich geworden, eine Frau zu finden, die nach sich selbst roch.

Es begann schon zu dämmern, als sie den Landesteg der Fähre anliefen. Sie entsann sich deutlich, schon einmal hier gewesen zu sein. Sie erinnerte sich an einen Strand, an einen silbernen See, daran, dass etwas Trauriges geschah. Ja, etwas, das geschehen war, als sie sehr klein war, ein Verlust. Es erschien ihr sonderbar, dass sie niemals in diesen Teil der Welt zurückgekehrt war.

Während sie darauf wartete, dass ihr Wagen von der Fähre gefahren wurde, beobachtete sie, wie die Indianer in einen neuen weißen Kastenwagen stiegen. Da die Fahrt mit der Fähre wie immer sehr viel Zeit gekostet hatte, war es zu spät, um Campbells Marina vor Anbruch der Dunkelheit zu erreichen. Sie nahm ein Zimmer in einem Motel an einem verlassenen Strand und verbrachte den Abend damit, am Wasser entlangzuschlendern und den Vögeln zu lauschen.

»Ich habe das seltsame Gefühl«, schrieb sie auf eine Postkarte an den Direktor, »wiedergeboren zu sein.«

Als sie am nächsten Morgen von der Insel abfuhr, spürte sie, wie beim Anblick der kahlen Bergfelsen von Algoma ihr Herz einen Satz machte. Wo bin ich gewesen?, fragte sie sich. Ist ein Leben, das sich plötzlich als Abwesenheit entpuppt, überhaupt ein Leben?

Eine Zeitlang hatten sich die Dinge schlecht für sie entwickelt. Sie hätte kein spezielles Problem benennen können; es schien eher so, als wäre das Leben im Allgemeinen gegen sie. Hartnäckig bestanden die Dinge darauf, sich immer wieder grau zu färben. Obwohl sie zunächst geschwelgt hatte in der belesenen Abgeschiedenheit ihres Berufes, in dem Schutz gegen die Gemeinheiten der Welt, die er bot, spürte sie nun, nach fünf Jahren, dass er sie unverhältnismäßig alt gemacht hatte, dass sie genauso alt war wie die vergilbten Papiere, mit deren Auseinanderfalten sie ihre Tage verbrachte. Wenn sie zuweilen den Blick von der Vergangenheit abwandte und die Gegenwart betrachtete, verschwamm diese vor ihren Augen und war so wenig greifbar wie eine Fata Morgana. Obwohl sie mit dem Direktor darüber gesprochen hatte, der ihren Gemütszustand als Überarbeitung abtat, mochte sie sich nicht damit zufriedengeben, dass sie das eine Leben, das ihr gegeben war, auf diese Weise leben sollte.

Es war spät, als sie bei Campbells Marina parkte. Sie ging in den aus Zementblöcken gebauten Laden und fragte nach Homer Campbell. Der Mann hinterm Ladentisch mit dem runden Gesicht gab sich zu erkennen.

»Sie müssen die Dame vom Institut sein, von der Mr Dickson mir geschrieben hat«, sagte er. »Sie waren aber wirklich schnell. Wir können noch heute Abend rüberfahren.« Er rief seinen Sohn und begann sofort, ihren Wagen auszuladen. Als sie wegen der Schreibmaschine ein wenig nervös wurde, warf er ihr einen mitleidigen Blick zu.

Er war mittleren Alters und ein fröhlicher Mensch. Sein Sohn Sim hatte fahle Augen, fahles Haar, ein Geist, ein Albino, der schweigend Kisten mit Vorräten, die für sie bereitstanden, in ein zweites Motorboot lud. Homer sprach schnalzend und schnurrend zu seinem Sohn, wie man zu einem Tier sprechen würde. Der Sohn hatte große Füße, war schüchtern, zurückhaltend: vierzehn, fünfzehn Jahre, schätzte sie.

Sie kam sich unbeholfen vor, als sie in dem Motorboot Platz nahm: Sie schien nicht mehr zu wissen, wie man sich bückte. Homer versuchte, ihr zu zeigen, wie der Motor funktionierte, aber sie schien alles nur aus weiter Ferne wahrzunehmen.

Sie hatte die Flusskarten studiert. Sie wusste, dass Cary Island einige Meilen flussaufwärts von der schilfigen Flussmündung lag, in die sie nun eindrangen. Nach der Karte zu schließen, war die Stelle denkbar günstig, aber sie wusste bereits, dass der Colonel nicht bedacht hatte, dass der Fluss trotz seiner weiten Mündung weiter aufwärts zu einem Bach verflachte, sodass Carys versandetes Refugium isolierter lag, als ein Kartograf vermutet hätte. Aus seiner Sägemühle war, wie sie gelesen hatte, deshalb nichts geworden, weil der elegante, englisch anmutende Fluss gerade genug Wasser lieferte, um an einem Tag pro Woche das Rad zu drehen.

Homer sprach sehr laut mit ihr, um das Dröhnen des Motors zu übertönen. Er schien ein redseliger Mann zu sein. Sie interessierte sich mehr für die magischen Formen um sie herum, für die Art, wie felsige Schroffheit rasch in Sand und Birken überging, wie Inseln, nicht größer als Sandbänke, von verrammelten, alten grünen Häuschen gekrönt wurden, die zu dieser Jahreszeit verlassen und verwahrlost aussahen. In diesem Land, dachte sie, ist das Leben im Winter vollkommen anders als das im Sommer.

Sie glitten über den eisigen Fluss, mit Sim in einem silberglänzenden Aluminiumboot im Schlepp.

»Sie sind nicht allzu weit vom Schuss«, brüllte Homer. »Trotzdem sollten Sie darauf achten, dass Sie immer genügend Benzin im Tank haben, falls Sie Hilfe brauchen. In dieser Jahreszeit werden Sie mit Stürmen keine Probleme haben, aber bei Ihnen könnte der Blitz einschlagen, oder Sie könnten sich eine Halsentzündung holen oder so was. Joe King lebt da drüben, wenn er im Winter seine Fallen auslegt; und seine Tante, Mrs Leroy, sie ist eine alte Indianerin, die wohnt drüben auf Neebish bei ihrer Nichte, Sie werden also keinen unerwarteten Besuch kriegen.

Es gibt einen Holzofen und einen Gasofen und ein paar Kamine. Außerdem hatten die noch so eine transportable Ofenheizung, die haben Joe und ich rausgeschafft, das Ding war verdammt gefährlich. Joe hat Ihnen den Holzschuppen aufgefüllt, die alte Dame hat das Haus für Sie ausgefegt, Sie werden sich bestimmt wie zu Hause fühlen. Sie erkennen sie bestimmt, falls sie mal vorbeikommen sollte. Sie ist steinalt und hat keine Zähne mehr.«

Das Boot war alt und aus Zedernholz, aber der Außenbordmotor war neu. Homer versicherte ihr, dass es nicht mehr so stark lecken würde, wenn es eine Weile im Wasser gelegen hätte. Im Bootshaus gab es ein Kanu; er wisse nicht, in welchem Zustand es sei. Er habe das Boot mit einem seiner eigenen leichten Motoren ausgerüstet, denn er sei davon ausgegangen, dass sie keine Lust hätte, das große Zwanzig-PS-Monstrum zum Haus hochzuschleppen, wenn sich das Wetter verschlechterte. Am wichtigsten sei es, den Motor immer sauber und trocken zu lagern und dafür zu sorgen, dass stets Benzin im Tank war.

Ein mächtiges Nebelhorn ertönte. Ganz gegen ihre Natur zuckte sie zusammen. Homer lachte. »Klingt wie eine Kuh, die einem direkt ins Ohr trompetet, stimmt’s? Die Fahrrinne für die großen Schiffe ist bloß vier, fünf Meilen von Ihrem Haus entfernt. Es wird ein gutes Jahr. Der Fluss ist schon früh eisfrei.«

Dieses stille, niedrige Eiland also war Cary Island. Riedgras am Ufer, dahinter unbekannte Steine und Bäume. »Da ist die Spitze. In einer Minute werden wir sie passieren.« Etwas Zärtliches lag in Homers Stimme, er schien den Ort zu lieben. Er schaute sie an, dann sah er wieder weg.

Als sie die Flussbiegung hinter sich hatten, wies er hinüber zum Land, und sie sah das Haus, das weiß vor dem dunklen Himmel aufragte. Sie holte tief Luft und wartete; dann, als sie nahe am Steg waren, sah sie, dass sie recht gehabt hatte mit ihrer Vermutung: Das Haus war ein klassisches Fowler-Oktagon.

»Toll«, sagte sie.

»Nicht schlecht, stimmt’s?«

»Es ist in den Führern nicht erwähnt. Es gibt ein Verzeichnis von solchen Häusern.«

»Tja, wir hier oben sind ziemlich zurückhaltend. Wer nicht in einem Boot rumdüst, weiß von dieser Stelle nichts; und von uns erfährt niemand was. Wir schicken die ganzen Touristen flussabwärts, da können sie das Haus begaffen, wo Longfellow angeblich dieses Indianergedicht geschrieben hat, drüben am Hauptarm des Flusses. Aber diesen Ort hat man irgendwie vergessen, und wir hier aus der Gegend finden das ganz gut so. Ist ’ne Wucht, stimmt’s? Warten Sie ab, bis Sie irgendwann mal an einem Julimorgen allein hier raufkommen. Das ist das Größte. Nimm die Leine kürzer, Sim.«

Sie legten an einem schmalen Steg an, und ehe sie richtig auf ihren zwei Beinen stand, hatten Sim und Homer das Boot schon halb entladen.