Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

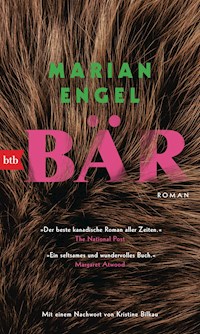

Publicada en 1976 y adorada por Robertson Davies, Margaret Atwood o Alice Munro, Oso es una novela delicadísima y calculadamente transgresora, una auténtica parábola de la vuelta a la naturaleza. La joven e introvertida Lou abandona su trabajo como bibliotecaria cuando se le encarga hacer inventario de los libros de una mansión victoriana situada en una remota isla canadiense, propiedad de un enigmático coronel, ya fallecido. Ansiosa por reconstruir la curiosa historia de la casa, pronto descubre que la isla tiene otro habitante: un oso. Cuando se da cuenta de que este es el único que puede proporcionarle algo de compañía, surgirá entre ellos una extraña relación. Una relación íntima, inquietante y nada ambigua. Gradualmente, Lou se va convenciendo de que el oso es el compañero perfecto, que colma todas sus expectativas. En todos los sentidos. Será entonces cuando emprenda un camino de autodescubrimiento. A pesar del impacto que causó su publicación, Oso se alzó con el Governor General's Literary Award en 1976 y está considerada una de las mejores (y más controvertidas) novelas de la literatura canadiense.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Oso

Marian Engel

Traducción del inglés a cargo de

Magdalena Palmer

Para John Rich,

que sabe cómo piensan los animales

Los hechos se vuelven arte mediante el amor,

que los unifica y encumbra a un plano

más elevado de la realidad; en el paisaje,

este amor que todo lo abarca

está expresado por la luz.

Kenneth Clark

El arte del paisaje

<1

En invierno vivía como un topo, enterrada en las profundidades de su despacho, escarbando entre mapas y manuscritos. Se alojaba cerca del trabajo y hacía la compra de camino al instituto, correteando apresurada de un refugio a otro por el túnel del invierno, sin perder el tiempo. No le gustaba sentir el aire frío en la piel.

Su despacho estaba en el sótano del instituto, cerca de la caldera, protegido por un mural de libros, archivadores de madera y fotografías enmarcadas, marrones y muy viejas, de temas insólitos: el general Booth y una abuela anónima, la ciudad, una vista aérea de Francia en 1915, grupos de atletas y zapadores; cosas que la gente le llevaba porque no quería tirarlas y porque sabía que conservarlas era su trabajo.

—No tires esas cosas —decía la gente—. Llévalas al Instituto Histórico, puede que les interesen. Quizá fuera alguien más importante de lo que creíamos, aunque bebiera.

Y así, gracias a la generosidad de los demás, ella había recuperado una felicitación navideña de las trincheras con una bota de celuloide, un poema dedicado al municipio de Chinguacousy escrito en pergamino y adornado con un mechón de cabello o la fotografía autografiada del fundador de una empresa de semillas absorbida por la competencia hacía ya mucho tiempo. Nimiedades que servían para recordarle que antaño había existido el mundo exterior y que el presente era mucho más que el ayer y sus papeles amarillentos, su tinta parda y esos mapas que se desintegraban al desplegarlos.

Sin embargo, cuando mejoraba el tiempo y conseguía filtrarse algo de sol por las ventanas del sótano, cuando flotaba polvo primaveral en los rayos de luz y los viejos ceniceros de estaño empezaban a apestar a un invierno de nicotina y contemplación, los defectos de su gris mundo privado se hacían evidentes hasta para ella, pues, por mucho que adorase las cosas viejas y gastadas —cosas ya amadas y sufridas, objetos con un pasado—, al verse los brazos pálidos como babosas y las huellas dactilares con manchas de tinta viejísimas, al comprobar que los comunicados del tablón de anuncios estaban arrugados y obsoletos, al descubrir que sus ojos ya no enfocaban ante tanta luz, siempre se avergonzaba, pues la imagen de la Buena Vida que tiempo atrás había grabado en su alma era muy distinta de esta, y el contraste le hacía sufrir.

Este año, no obstante, escaparía de ese vergonzoso momento de la verdad. El topo no se vería obligado a admitir que tendría que haber sido antílope. Cuando el director la encontró entre sus archivos y mapas enrollados, se plantó solemne bajo una hilera de retratos de familia donados a la institución con la excusa de que sería impío colgarlos en el baño (como estaba de moda por aquel entonces) y le anunció que el pleito por la propiedad Cary se había resuelto, por fin, a favor del instituto.

Él la miró, ella lo miró: había ocurrido. Por una vez, en lugar de certificados de asistencia a catequesis, viejos documentos de emigración, sobres con fotografías dominicales o marchitas cartas de amor de granjeros desconocidos, les habían legado algo de valor.

—Será mejor que hagas las maletas, Lou, y te encargues del asunto. El cambio te hará bien —dijo el director.

Cuatro años atrás habían recibido la carta de un bufete de abogados de Ottawa. En ella les comunicaban que un tal «Coronel Jocelyn Cary» declaraba que su patrimonio liquidado, que incluía la isla de Cary, la propiedad conocida como Pennarth y el contenido de sus edificios, había sido legado al instituto. Los abogados añadían que Pennarth tenía una gran biblioteca con documentación relevante sobre los primeros asentamientos en la zona.

Lou y el director habían buscado referencias sobre Cary en sus archivos y también enviaron investigadores al Archivo Provincial. Desempolvaron un documento con la arcaica caligrafía de la señorita Bliss, la predecesora de Lou, en el que se daba cuenta de la visita de Jocelyn Cary en 1944 durante la cual se propuso la donación. A la sazón, el director estaba en el extranjero; el instituto pasaba por horas bajas. No se hizo nada por concretar la oferta y, para cuando Lou dejó de crecer y empezó a trabajar en el instituto, hacía tiempo que la señorita Bliss se había dado a la bebida y recargaba sus archivos con comentarios de lo más increíbles.

—Bueno —dijo el director con cautela—, será mejor que no nos hagamos ilusiones. Jamás nos había pasado nada igual.

Los familiares habían impugnado el testamento, por supuesto. Todos sabían que la isla de Cary ya no era un mero enclave aislado en un río solitario; los automóviles, las lanchas motoras, las motos de nieve y el dinero la habían transformado en una propiedad inmobiliaria.

Mientras el director se encargaba de agenciarse ayuda legal del Gobierno Provincial (que se había hecho gradualmente con el control del instituto), Lou revolvió y escarbó en bibliotecas y archivos, suplicando mientras trabajaba que la investigación revelase lo suficiente para investir a su sujeto de una personalidad propia. Había descubierto que la tradición canadiense era, por lo general, mojigata en este sentido. Cualquier prueba de que un antepasado hubiese hecho algo más que rezar y trabajar solía destruirse. Este hábito lograba que las familias se volvieran convenientemente respetables en retrospectiva, pero —como el director y ella lamentaban a menudo— resultaba desastroso para la Historia. Si uno de los Cary había tenido bastante dinero y energía para construir una casa en el remoto Norte y llenarla de libros, es que había sido alguien fuera de lo común. Dependía de Lou averiguar cuán fuera de lo común y, entretanto, rogar a los dioses, las musas o los parlamentarios que supervisaban los asuntos del instituto que saliesen a la luz datos suficientes para revelar el negativo de la historia de aquella región.

El coronel Cary artífice de la donación había incluido un resumen con las hazañas de dicho antepasado. Parecía que el viejo coronel, nacido en el año en que estalló la Revolución francesa en una respetable aunque plebeya familia de Dorset, se había alistado como soldado a edad temprana y había servido en Portugal y en Sicilia durante las guerras napoleónicas. A los veinte años se casó con una tal señorita Arnold, cuyo padre era ordenanza de las tropas destinadas en Mesina. Ascendió en las filas de la artillería, engendró con su esposa un buen número de hijos y sirvió con honores en varias campañas en el valle del Po antes de volver a Inglaterra al final de las guerras, con su prole pero sin empleo a la vista.

Toda aquella información se había verificado mediante referencias a diversos registros de la propiedad, nombramientos, recomendaciones y menciones militares.

Durante el servicio militar, apuntaba su descendiente, el coronel había empezado a encapricharse con la idea de vivir en una isla. La leyenda familiar contaba que un caluroso verano, mientras servía en Malta, el coronel abrió un atlas del Nuevo Mundo, cerró los ojos y eligió la isla de Cary con un alfiler.

Lou se lo imaginó en una letrina militar, aquejado de disentería estival y soñando con un vaso de agua fresca. El alfiler sobraba. Tras una infructuosa búsqueda de empleo en Inglaterra, vendió las propiedades que le quedaban allí y, en 1826, se mudó con su familia a Toronto, en aquel entonces York.

Correcto. Estaba en los registros. Cary. Coronel John William. Shutter Street, número 22. Caballero.

No fue hasta 1834 cuando obtuvo permiso (El peticionario solicita humildemente…) para establecerse en la isla de Cary, tras haber prometido construir allí un aserradero y aportar un barco de vela para el comercio de la región.

«Sin embargo, mi abuela —había escrito su descendiente— se negó a internarse en las remotas tierras vírgenes y a enfrentarse a las inclemencias del Norte. Era de temperamento meridional, aunque no lo fuera por linaje. El coronel se vio obligado a dejarla en York con sus hijas y los hijos menores. Se marchó al Norte con el segundo de sus hijos, Rupert (creo que el primogénito, Thomas Bedford Cary, estaba delicado de salud, pues lo enterraron en 1842 en el cementerio Necrópolis), y vivió austeramente en la isla durante el resto de su vida.»

Las referencias oficiales a Cary eran escasas. Su solicitud de asentamiento en la isla y su posterior adquisición, financiada con la venta de su grado de coronel, constaban en los registros. Según los directorios de la ciudad, la señora Henrietta Cary siguió viviendo en respetables direcciones de York mucho después de que la ciudad se rebautizara como Toronto. El coronel fue nombrado juez de paz del distrito del Norte en 1836.

Y se le despidió en un funeral militar en Sault Ste. Marie en 1869, a la edad de noventa años.

Eran los años transcurridos en la isla de Cary los que Lou se disponía a investigar y descubrir. Ya que el instituto había ganado el juicio con costas incluidas, la enviarían a inspeccionar la propiedad ese mismo verano. Solo era cuestión, como recomendaron los abogados y los que cuidaban la propiedad, de esperar a que el buen tiempo facilitase su estancia en Pennarth, que nunca había tenido calefacción central.

2

El 15 de mayo Lou cargó carpetas, papel, fichas, cuadernos y una máquina de escribir en su coche. Había desenterrado su viejo equipo de acampada: chaquetones de lana a cuadros, botas de montaña y un saco de dormir juvenil. El director le estrechó la mano como despedida y retrocedió por el olor a naftalina.

—Tu hombre se llama Homer Campbell. Sales de la autopista 17 en Fisher’s Falls y continúas por la nacional 6 hasta un pueblo llamado Brady. Doblas a la izquierda en el cruce y sigues el río hasta llegar al puerto deportivo de Campbell. Homer te prestará una barca y te llevará a la isla. Hablé ayer mismo con él. Dice que ha instalado un nuevo depósito de propano y que ha hecho que alguien limpie la casa.

La carretera se dirigía al norte. Lou la siguió. Tras cruzar un Rubicón en la divisoria de aguas empezó a sentirse libre. Aceleró eufórica, rumbo a las tierras altas.

El inventario de la casa y de los anexos facilitado por los abogados indicaba que no necesitaba llevar muchas cosas. La casa no era una cabaña. Tenía seis habitaciones, entre las que se incluía la biblioteca. Había muchos sofás, muchas mesas, muchas sillas. Mientras pasaba revista al inventario, fue imaginándose aquellos muebles de patas amplias y separadas. Presentía que todo sería confortable.

La tierra era un frenesí de verde reciente. Al cruzar la bahía en la cubierta del transbordador que comunicaba el arco fragmentado de islas calizas, se estremeció. Las gaviotas sobrevolaban en círculos la embarcación y a lo lejos sonó una sirena. Pasó ante una isla grande donde había querido vivir toda su vida y ante una pequeña, que los indios suponían hechizada, donde la habían llevado de niña. Recordaba que había llegado en un gran barco y que al bajar a tierra encontró todos los senderos cubiertos de hiedras venenosas tan altas como ella. Sus padres buscaban gencianas azules y hepáticas blancas. Entretanto, Lou se quedó fascinada por el esqueleto de la libélula más grande del mundo; estaba atrapada en una telaraña, en la ventana de una cabaña, y la habían succionado hasta secarla.

Las islitas flotaban inocentes entre las olas, mecidas por las boyas.

En esa época del año no solía haber muchos pasajeros a bordo: unos pocos cazadores, una pareja de indios con chaquetas de esquí color magenta, una pareja de ancianos que leía en lo alto de la escalera de cubierta y una familia francófona con ropa deportiva nueva en tonos pastel. La tradición de que todo lo destinado a la vida al aire libre debía estar manchado, lleno de pelusa y tener al menos cuarenta años de antigüedad parecía obsoleta, salvo para ella. Pensó en un conocido suyo que afirmaba que hoy en día era imposible encontrar una mujer que oliese a sí misma…

Ya anochecía cuando atracaron en el muelle. Conservaba nítidos recuerdos de su estancia allí. Recordaba una playa, un lago plateado y que había pasado algo triste. Sí, algo había pasado cuando era pequeña, alguna muerte. Le extrañó no haber regresado nunca a aquella parte del mundo.

Mientras esperaba para desembarcar el coche, vio que los indios subían a una furgoneta blanca.

Era demasiado tarde para llegar al puerto deportivo antes de que oscureciese; el trayecto en transbordador había llevado su tiempo, como era de esperar. Reservó una habitación en el motel de una playa desierta y se dedicó a deambular por la orilla hasta el anochecer, escuchando los pájaros.

«Tengo la extraña sensación de haber vuelto a nacer», escribió en una postal al director.

A la mañana siguiente, mientras cruzaba la isla en coche, el corazón le dio un vuelco al ver las montañas peladas de Algoma. ¿Dónde he estado?, se preguntó. ¿En una vida que ahora podría considerarse una ausencia de vida?

Durante un tiempo las cosas le habían ido mal. No podía mencionar ningún problema en concreto; más bien era como si la vida, en general, la tuviese tomada con ella. Todo se empeñaba en volverse gris. Aunque al principio se había divertido en la reclusión erudita del trabajo, en la protección que le daba frente a las vulgaridades del mundo, después de cinco años sentía que su empleo la había envejecido desproporcionadamente, que ahora era tan vieja como los papeles amarillentos que se pasaba los días desplegando. Si muy de vez en cuando alzaba la vista del pasado y miraba el presente, este se esfumaba ante sus ojos, tan inaprensible como un espejismo. Pese a haberlo comentado con el director, que rebajó aquel estado mental a simple gaje del oficio, seguía sin satisfacerle que fuera así como debía vivirse la única vida que se le había brindado.

Ya era tarde cuando aparcó junto al puerto. Entró en la tienda, una construcción de cemento, y preguntó por Homer Campbell. El tendero de cara redonda admitió que era él.

—Debes de ser la dama del instituto, el señor Dickson me ha escrito al respecto. Has llegado pronto. Podemos salir esta noche.

Llamó a su hijo y juntos empezaron a descargar el coche de inmediato. Cuando Lou se inquietó un poco por la máquina de escribir, él la fulminó con una mirada compasiva.

Homer Campbell era un hombre alegre de mediana edad. Su hijo Sim, de cabello y ojos pálidos, un fantasma, un albino, cargó silenciosamente una segunda barca con cajas de provisiones que ya le habían preparado. Homer se dirigía a su hijo con silbidos y cloqueos, como haría con un animal. El hijo tenía los pies grandes, era tímido y pasivo; quince o dieciséis años como mucho, concluyó Lou.

Se notó extraña al sentarse en la embarcación; era como si ya no fuera capaz de doblarse. Homer intentó enseñarle a arrancar el motor, pero ella se sentía muy lejos de todo aquello.

Había estudiado las cartas náuticas. Sabía que la isla de Cary estaba varios kilómetros río arriba de esa desembocadura llena de juncos que ahora empezaban a remontar. Parecía un lugar accesible sobre el mapa, pero Lou ya sabía que el coronel no había tenido en cuenta que, pese a su amplia desembocadura, el río iba apagándose corriente arriba, por lo que su pantanoso refugio estaba más aislado de lo que un cartógrafo hubiera supuesto a primera vista. Lou había leído que el aserradero de Cary fracasó porque el río, elegante y de aspecto inglés, solo suministraba suficiente agua para que el molino girase un día a la semana.

El estruendo del motor hacía que Homer le hablara a gritos. Era un hombre locuaz. Lou estaba más interesada en las formas mágicas que la rodeaban, en cómo las rocas escarpadas se transformaban rápidamente en arena y abedules, en las islas no mayores que un banco de arena, coronadas por viejas casitas verdes clausuradas que parecían perdidas y abandonadas en esa época del año. En este país tenemos vidas invernales y vidas estivales de naturalezas totalmente distintas, pensó.

Se deslizaron a través de la fría corriente, con Sim siguiéndoles en una barca plateada.

—Aunque no estás muy aislada, será mejor que guardes combustible en el depósito de la barca, por si necesitas ayuda. No creo que las tormentas te den problemas en esta época del año, pero podría caerte un rayo o podrías tener dolor de garganta, o algo así. Joe King solo vive ahí en invierno, cuando coloca sus trampas, y su tía, la señora Leroy, una vieja india, está en Neebish con su sobrina, así que no recibirás visitas inesperadas.

»Hay una estufa de leña y otra de gas y un par de chimeneas. Tenían un calentador que Joe y yo retiramos, era peligroso del carajo. Joe ha llenado el leñero y la vieja ha barrido la casa. Ya verás, estarás calentita y a gusto. Si la anciana vuelve, la reconocerás. Es tan vieja como las colinas y no tiene dientes.

La barca era una vieja fueraborda de cedro, pero el motor estaba nuevo. Homer le aseguró que perdería menos combustible cuando le hubiera dado un poco más de uso. Había una canoa en la caseta de los botes, pero desconocía su estado. Había puesto un motor ligero en la barca porque suponía que ella no querría cargar el grande de veinte caballos hasta la casa cuando hiciese mal tiempo. Lo principal era mantenerlo limpio y seco, y el bidón de combustible siempre lleno.

Se oyó una sirena formidable. Lou dio un respingo, muy a su pesar. Homer se echó a reír.

—Parece que una vaca te acabase de mugir en el oído, ¿eh? El canal de navegación está solo a unos siete u ocho kilómetros en la otra orilla de la isla. Tendremos un buen año. El río ha abierto temprano.

De modo que esa ribera callada y sinuosa era la isla de Cary. Juncia en la orilla, detrás piedras y árboles anónimos.

—Allí está el cabo. Llegaremos enseguida.

Notó algo parecido al afecto en la voz de Homer, como si le tuviera cariño al lugar. Miró a Lou y después apartó la vista.

Nada más doblar el meandro del río, Homer señaló hacia un punto y ella vio la casa, que se alzaba blanca contra el cielo oscuro. Contuvo la respiración y esperó. Después, ya cerca del embarcadero, comprobó que su primera impresión era cierta: la casa era un clásico octógono de Fowler.

—Increíble —dijo ella.

—No está mal, ¿eh?

—No se menciona en los libros. Hay un catálogo de casas así.