16,99 €

Mehr erfahren.

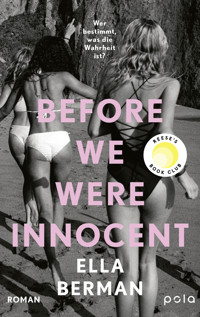

- Herausgeber: pola

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wenn du zwischen Wahrheit und Freundschaft wählen musst

Bess ist überrascht, als ihre Freundin Joni plötzlich vor ihrer Tür steht. Seit sie vor zehn Jahren von jeglicher Mittäterschaft am Tod ihrer Freundin Evangeline freigesprochen wurden, haben sie sich nicht mehr gesehen. Nun bitte Joni Bess um einen Gefallen. Sie braucht ein Alibi. Bess hat keine andere Wahl, als Ja zu sagen. Denn sie ist Joni noch etwas schuldig. Und sie beginnt sich zu fragen, ob damals wirklich alles so war, wie sie immer glaubte ...

Ein Coming-of-Age-Roman über tiefe, komplexe Freundschaften und wie sie unser Leben prägen

»Dieser packende Roman liest sich wie ein True-Crime-Fall.« REESE WITHERSPOON

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 532

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmung12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061DANKSAGUNGÜber dieses Buch

Vor zehn Jahren wurden die besten Freundinnen Bess und Joni von jeglicher Mittäterschaft am Tod ihrer Freundin Evangeline freigesprochen. Obwohl sie für unschuldig befunden wurden, stürzten sich die Medien auf sie, und seitdem haben sie einander nicht mehr gesehen. Nun steht Joni vor Bess’ Tür und bittet sie um einen Gefallen. Sie braucht ein Alibi. Bess hat keine andere Wahl, als Ja zu sagen. Denn sie ist Joni noch etwas schuldig. Und sie beginnt sich zu fragen, ob damals wirklich alles so war, wie sie immer glaubte …

Über die Autorin

Ella Berman wuchs in London und Los Angeles auf und arbeitete bei Sony Music, bevor sie das Modelabel London Loves LA gründete. Sie lebt mit ihrem Ehemann James und ihrem Hund Rocky in London.

ELLA BERMAN

BEFORE WE WERE INNOCENT

Wer bestimmt, was die Wahrheit ist?

ROMAN

Übersetzung aus dem Englischen vonElina Baumbach

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

pola-Verlag

Titel der englischen Originalausgabe:

»Before We Were Innocent«

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2023 by Ella Berman

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2025 by

Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland

Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.

Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.

Textredaktion: Caroline Draeger, Langenhagen

Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung einer Gestaltung von © Colleen Reinhart

Umschlagmotive: © Aaron Smith/Gallery Stock; Ersler Dmitry/Shutterstock

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7596-0013-4

luebbe.de

lesejury.de

Meinen eigenen stürmischen Freundschaften gewidmet – einige blieben bestehen, andere gingen verloren. Ich denke oft an euch alle.

1

2018

Als es an der Tür klopft, weiß ich sofort, dass sie es ist. Selbst nach zehn Jahren und ohne Vorwarnung weiß ich es irgendwie immer noch.

Im Laufe der Jahre habe ich begonnen, an Joni nur noch als Foto zu denken: eine beruhigend zweidimensionale Aufnahme ihres goldbraunen Arms, der um meine Schultern gelegt ist, ihr wissender Blick und wölfisches Grinsen, das Gesicht gebräunt, ihr Ausdruck unergründlich – im falschen Licht vielleicht auch unbekümmert. Jetzt, wo sie direkt vor mir steht, erinnere ich mich an die Zügellosigkeit unserer Freundschaft. Ihre klamme Haut, wenn wir nebeneinander schliefen; unsere Oberschenkel bedeckt von denselben feinen Härchen; die Narbe über ihrer linken Schläfe; das dickflüssige Blut, das oft und unvermittelt aus ihrer Nase tropfte, was meistens dann passierte, wenn sie sich von ihrer schlechtesten Seite zeigte, als wollte ihr Körper uns unbedingt daran erinnern, dass sie auch nur ein Mensch war.

Jonis kurzes Haar ist nass, zurückgekämmt, und ihre Lippen wirken in dem flackernden Verandalicht geschwollen. Mir fällt wieder ein, dass sie immer auf ihrer Unterlippe kaute, wenn sie sich verletzlich fühlte – etwas, das ich ihr gegenüber nie erwähnte, weil ich diesen seltenen Einblick nicht verlieren wollte. Jetzt kann ich erkennen, dass sie sich an manchen Stellen die Lippen blutig gebissen hat.

Joni versucht gar nicht erst, ihren Schock über mein Aussehen zu verbergen, und ich stehe reglos vor ihr, während sie mich begutachtet: Mein stumpfes Haar, das mir bis zur Taille reicht; ein verblichenes T-Shirt, zu kurzen Schlafanzughosen aus Flanell; meine blasse Haut, die in den letzten fünf Jahren weniger Sonne abbekommen hat als früher in einem Sommer. Ich habe Jonis Wandlung vom rauflustigen, charismatischen Teenie zur überkandidelten Medienpersönlichkeit im Internet verfolgt, aber sie sieht mich heute zum ersten Mal als Erwachsene und nicht mehr als die Teenagerin, deren Erscheinungsbild sich wahrscheinlich genauso unauslöschlich in ihr Gedächtnis eingebrannt hat wie in mein eigenes (eine Hand auf der ausgestellten Hüfte, die herausgestreckte rosa Zunge zwischen den mit MAC Rapturous bemalten Lippen).

»Meine Güte, Bess«, sagt sie schließlich. »Du bist ein bisschen zu jung, um dich in der Wüste zur Ruhe zu setzen, oder?«

Jonis Begrüßung hätte zwar viel schlimmer ausfallen können, aber ich merke trotzdem, dass ich mich auf einmal mit ihren Augen sehe. Ich frage mich, ob sie die erdrückende Eintönigkeit des Lebens am Salton Sea jetzt schon spüren kann. Es ist Einöde oder Paradies, je nachdem, was einen hierher verschlagen hat.

»Ich brauche deine Hilfe«, sagt Joni dann.

Ich denke an den Geist zwischen uns. Wie wir zu dritt schweißverklebt und sonnenverbrannt, unsere Körper gelöst von billigem Bier, unter einem Dach aus Palmwedeln zu unserem Lieblingssong tanzten; oder wir lagen bäuchlings nebeneinander auf unserem Hotelbett, die schmutzigen Füße in die Höhe gereckt, während Joni und ich darum wetteiferten, wer Evangeline als Erste zum Lachen bringen konnte. Dann, unweigerlich, Evs Nacken in diesem unnatürlichen Winkel unter dem dünnsten Mond, den ich je gesehen habe. Zehn Sommer, die mir wie zehn Sekunden und zehn Leben zugleich vorkommen.

Als Joni einen Schritt auf mich zu macht, weiche ich zurück, aber sie tut so, als habe sie es nicht bemerkt, genauso wie ich vorgebe, ihre zitternde Hand nicht zu bemerken, die mit dem Knopf ihres weißen Leinenhemds spielt. Ich denke an das letzte Mal, das wir uns gesehen haben, und an die grausamen Dinge, die wir beide gesagt haben, obwohl wir wussten, dass wir sie nie wieder ungeschehen machen könnten. Ich denke an alles, was ich verloren habe, während Joni aus der gemeinsamen Zeit Kapital schlug, als sei es ihr gutes Recht. Ich denke an das Ende jenes Sommers und spüre die Scham in mir hochsteigen. Es gibt tausend Gründe, warum ich Joni Le Bon heute Abend nicht ins Haus lassen sollte, und trotzdem trete ich zur Seite.

»Komm rein«, sage ich.

2

2018

Ich gehe mit Joni in die Küche, wobei wir dem Saguaro-Kaktus ausweichen müssen, der in der Mitte meines Hauses wie eine Rakete aus dem Boden schießt, dass die Fliesen um ihn herum Risse bekommen und einsinken. Ich blicke nach unten und stelle beschämt fest, dass ich die Hausschuhe mit Hasenohren trage, die mir mein Ex-Freund Ivan zum Geburtstag geschenkt hat. Ich frage mich, ob ich es schaffe, sie auszuziehen, bevor Joni sie sieht.

»Dir ist bewusst, dass da ein bemerkenswert phallischer Kaktus mitten in deinem Haus steht, oder?«, fragt sie und wirkt gleich etwas entspannter.

»Das ist mir nicht entgangen«, erwidere ich und öffne den Kühlschrank. »Möchtest du ein Wasser?«

Joni runzelt die Stirn. »Wein wäre mir lieber.«

Ich durchstöbere den Schrank unter der Spüle und finde eine Flasche kalifornischen Chardonnay, die Ivan gekauft haben muss, bevor er beschloss, dass ich nicht mehr zu retten bin. Es kann kein besonders guter Wein sein, wenn er ihn hiergelassen hat, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass er alle Halogenglühbirnen herausgeschraubt und mitgenommen hat, als er ging.

Ich schenke zwei Gläser Wein ein und beobachte Joni dabei, wie sie sich umsieht: die heruntergelassenen, schiefergrauen Jalousien, die absplitternden Wandpaneele aus Holz und die zusammengewürfelten Möbel, der schlichte Druck mit Sonnenblumen, der an der Wand über dem Fernseher hängt (ein so nichtssagendes Bild, dass mein Bruder mich fragte, ob ich es zusammen mit dem Rahmen gekauft hätte). Ich bilde mir ein, so etwas wie Billigung aus Jonis Miene zu lesen, und ich weiß auch wieso: Mein Haus ist das genaue Gegenteil der Prachtbauten in Calabasas, in denen wir beide aufgewachsen sind. Dort dominierten spitze Winkel und glänzende Oberflächen, sodass man die ganze Zeit sein eigenes Spiegelbild vor Augen hatte, und warum auch nicht, wo man doch Tausende von Dollar dafür ausgegeben hatte, das eigene Gesicht nicht nur zu konservieren, sondern zu optimieren?

»Du lebst allein hier«, stellt Joni fest.

»Überrascht dich das?« Ich lehne mich gegen den Küchenschrank und warte darauf, dass sie mir sagt, was sie von mir will. Vor neun Jahren habe ich von dem Erbe meiner Großmutter dieses Häuschen in den San Jacinto Mountains gekauft, wobei gerade die Abgeschiedenheit auschlaggebend war. Ich wollte nicht, dass Leute aus meiner Vergangenheit eines Tages einfach vor der Tür stehen, weil sie »gerade in der Gegend« sind.

»Bist du Selbstversorger?«, fragt sie. »Erzeugst du Strom aus Kompost oder so?«

»Joni.«

»Ich will es nur verstehen.«

»Wieso bist du hier?«

Joni nickt und nimmt einen Schluck Wein. »Es ist wegen meiner Verlobten«, sagt sie. »Willa.«

»Deine Verlobte«, wiederhole ich, obwohl ich bereits weiß, dass es sich bei Willa um Willa Bailey handelt, eine mehr oder weniger berühmte Influencerin und Aktivistin. Das weiß ich von Jonis Instagram-Account, dem ich mit einem anonymen Burner-Account folge: @pizzancacti23. Ich sehe Willas Gesicht so deutlich vor mir wie das jeder anderen beliebigen Celebrity: ein breites, entspanntes Lächeln und dicke, ausdrucksstarke Augenbrauen, die sich am äußeren Rand nach unten ziehen, wenn sie spricht, ähnlich wie bei dem Stofftierhund Sad Sam, den ich als Teenager immer in meinem Bett versteckte. Natürlich würde ich Joni nie die Genugtuung gönnen und ihr davon erzählen.

»Ärger im Paradies?«, frage ich.

»So könnte man es auch ausdrücken«, erwidert Joni bedächtig, was mich aus dem Konzept bringt. Ist Joni jetzt etwa vorsichtig geworden? Sucht sie mittlerweile sorgfältig nach den richtigen Worten, anstatt sie wie Pfeile durch die Gegend zu schießen?

Ich sehe, wie sie sich fest auf die Unterlippe beißt.

»Vor ein paar Wochen hat Willa herausgefunden, dass ich mit jemand anderem geschlafen habe«, sagt sie nach einer langen Pause. »Und obwohl ich ihr versichert habe, dass es nur ein One-Night-Stand war, ist es nicht ganz so einfach …«

»Du betrügst sie immer noch«, sage ich.

»Das habe ich nicht gesagt«, zischt Joni, bevor sie sich wieder fängt und mich verstohlen anlächelt.

»Vielleicht habe ich mir eine Hintertür offen gehalten, die ich besser hätte schließen sollen«, sagt sie, und ich weiß nicht, warum es mich so überrascht, dass sie sich nicht geändert hat.

»Jedenfalls hat Willa heute Abend ein Foto gefunden, das diese Person – Zoey – mir geschickt hat, und mir war klar, dass ich die Sache beenden muss. Also bin ich zu Zoey gefahren und habe Schluss gemacht. Diesmal endgültig.«

Ich starre sie an und bin mir immer noch nicht sicher, was sie eigentlich von mir will. Die Joni von früher stand unweigerlich zu ihren Entscheidungen. Ich würde mich schon sehr wundern, wenn sie jetzt von mir hören wollte, dass sie auch nur ein Mensch ist und dazu noch ein guter und dass Willa es wahrscheinlich nicht anders verdient hat. Und das trotz all des Lobes und der Machermentalität und der Bewunderung, die in den Jahren, seit wir befreundet waren, vom Gegenteil zeugen.

»Die Sache ist die: Willa glaubt, dass ich direkt hierhergekommen bin«, sagt Joni. »Um ihr etwas Zeit für sich zu geben.«

»Und warum sollte sie das glauben?«

»Weil Willa jedes Mal, wenn ich mit Zoey zusammen war, dachte, ich wäre bei dir gewesen«, gesteht Joni. »Ich habe ihr gesagt, dass wir etwas für Evangelines zehnten Todestag planen. Eine Feier ihres Lebens – auch weil wir es ja nicht zu ihrer Beerdigung geschafft haben.«

Ich schlucke und wünschte, ich hätte nicht gefragt, denn wie meint sie das: Wie könnten wir überhaupt Evs Leben feiern? Die einzigen Leute, die wir einladen könnten, wären andere Geister aus der Vergangenheit: Menschen, über die Evangeline längst hinausgewachsen wäre und deren Existenz sie vergessen hätte, wenn sie ihren neunzehnten Geburtstag überlebt hätte; Menschen, die sie nie wirklich kannten, nicht so wie wir.

»Bess, wenn Willa herausfindet, dass ich sie angelogen habe, wird das böse enden.«

»Es wird böse enden«, wiederhole ich. »Weil …?«

»Weil der wichtigste Monat meiner Karriere bevorsteht«, sagt Joni. »Weil alles, auf das ich je hingearbeitet habe, jetzt in der Veröffentlichung meines Buches gipfelt, und für jemanden, der seine Karriere auf schonungsloser Ehrlichkeit und Authentizität aufgebaut hat, wirft diese heimliche Affäre nicht gerade ein gutes Licht auf mich.«

Alles, auf das ich je hingearbeitet habe. Es ist schon komisch, dass dieses Buch, dieser Höhepunkt von Jonis Karriere ausgerechnet auf den Sommer fällt, in dem sich der Vorfall, der sie berühmt und berüchtigt gemacht hat, zum zehnten Mal jährt. Ich kämpfe gegen den Ärger an, der in mir hochsteigt. Selbsthilfe ist ihre Masche, nur dass Joni es nie so nennt. In ihren Posts geht es immer um Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum – als ob es nie zu spät wäre, der eigenen enttäuschenden Persönlichkeit einen neuen Anstrich zu verpassen.

»Aber nicht, weil du Willa liebst«, sage ich. »Was ist es? Langweilt sie dich einfach nur?«

Joni wirft mir einen bösen Blick zu.

»Bess, ich möchte jetzt nicht auf die Einzelheiten meiner Beziehung eingehen. Ich bitte dich einfach nur um Hilfe.«

Einen Augenblick lang bleibt mir die Luft weg. Hat Joni es also geschafft, sich in so kurzer Zeit ein Leben aufzubauen, für das sie wieder einmal bereit ist zu lügen, um es zu schützen?

»Du hast mir immer noch nicht gesagt, womit ich dir helfen soll«, sage ich dann, obwohl ich es schon weiß.

»Falls jemand fragt: Ich habe mein Haus gegen sechs Uhr verlassen und bin um neun Uhr abends hier angekommen«, antwortet Joni langsam, während sie sich in der Küche umsieht und ihr Blick schließlich an der schmutzigen Pfanne mit bleichen Spaghettiresten darin hängenbleibt, die immer noch auf meiner Herdplatte steht. »Du hast Nudeln gemacht, und dann haben wir bei einer Flasche Wein in der Küche gesessen und uns über damals unterhalten. Das sind drei Stunden, Bess. Was für einen Unterschied macht das für dich?«

Mir fällt eine ganze Reihe von Gründen ein, die ich Joni nennen könnte, weshalb ich ihr die Bitte abschlagen sollte. Ich könnte ihr sagen, wie entsetzt ich bin, dass sie mich überhaupt darum bittet, und dass, nach zehn Jahren und nach allem, was wir hinter uns haben, ausgerechnet ich diejenige sein soll, die sie dazu auserkoren hat, für sie zu lügen. Ich könnte sie daran erinnern, wie sehr sie mich hintergangen hat, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, wie sehr wir uns damals gegenseitig verletzen wollten und wie wunderbar uns das gelungen ist. Ich könnte ihr von meinem jetzigen Leben erzählen: Wie vorsichtig ich bei allem bin, um so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen und all die Dinge zu vergessen, die wir getan haben oder auch nicht; dass ich mir eine neue Identität aufgebaut habe, die auf Taten statt auf Gefühlen beruht, und dass Jonis plötzliches Auftauchen und ihre Bitte alles wieder durcheinanderbringen werden, weil ich in meinem Leben für niemanden Platz gelassen habe und am allerwenigsten für sie.

»Warum hast du das getan?«, frage ich leise, und Jonis Augen blitzen vor Wut.

»Du hörst mir nicht zu«, sagt sie so langsam, als würde ich mich absichtlich dumm stellen. »Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ausgerechnet du an mir zweifelst.«

Ich schlucke den Kloß in meinem Hals hinunter.

Das Problem ist, dass Joni mich schon immer zu gut kannte. Und genau deswegen ist sie zurück.

3

2018

Am nächsten Morgen wirkt Joni gefasst und souverän. Sie hat geduscht und macht sich mit geübten Handgriffen an der imposanten Kaffeemaschine zu schaffen, die mir meine Eltern unbedingt schenken wollten. Ihre Augenbrauen sind in Form gebürstet, ihr Lächeln ist undurchdringlich. Ich stehe am Esstisch, und als sie mir eine Schale Müsli hinstellt, versuche ich mich zu freuen, dass jemand Frühstück für mich macht – selbst wenn es nur trockener Weizenschrot ist, von jemandem, der mich während meines gesamten Erwachsenendaseins nicht sehen wollte.

»Ist alles wieder okay?«, frage ich.

»Okay?«

»Mit Willa«, sage ich und sehe sie neugierig an.

»Ach.« Joni streicht sich eine Haarsträhne hinters Ohr. »Ich weiß nicht. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen.«

Ich beobachte sie weiter. »Du kannst meins nehmen, wenn du willst.«

Joni winkt ab und kramt im Kühlschrank.

»Ich habe noch Vollmilch im Schrank unter der Spüle«, sage ich. »Falls es das ist, was du suchst.«

Joni zuckt zusammen und schließt den Kühlschrank. »Sorry, dass ich dich um Hilfe bitte, nach allem, was passiert ist«, sagt sie und sieht mich mit großen Augen an.

Ihr Ausdruck ist so seltsam, so untypisch für Joni, dass ich sie instinktiv aus zusammengekniffenen Augen ansehe.

»Wie geht es dir sonst so?«, frage ich. »Abgesehen von der Sache hier.«

»Was für eine furchtbar triviale Frage«, erwidert Joni, während sie das Haltbarkeitsdatum auf einer Flasche Advil studiert, bevor sie sie in den Mülleimer wirft. »Dir ist klar, dass ich dich seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen habe, oder?«

Und wessen Schuld ist das?, denke ich.

»Na gut«, sage ich. »Wie geht es deiner Mutter?«

»Wenn du etwas von ihr hörst, sag mir Bescheid«, antwortet Joni prompt. »Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie in Dubai ist. Das Internet konnte sie immer noch nicht überzeugen.«

Während sie spricht, setze ich mich in den niedrigen Campingstuhl, der für meine Eltern bereitsteht, wenn sie mir auf einer ihrer Weltreisen einen ihrer seltenen Besuche abstatten. Die Stimmung ist dabei in der Regel angespannt, und wir alle vermeiden es, unser Leben vor 2008 zu erwähnen, es sei denn, mein Bruder Steven ist mit von der Partie. Er ist Softwareentwickler, hat aber das Taktgefühl und Selbstvertrauen eines südkalifornischen Immobilienmaklers und scheint nie zu bemerken, wenn meinen Eltern das Blut aus dem Gesicht weicht oder ich so lange krampfhaft gelächelt habe, dass meine Lippen aufspringen. Ausnahmslos jedes Mal, wenn sie wieder fahren, lassen sie mir einen Haufen unnötigen Schnickschnack da, den ich ausnahmslos jedes Mal wieder zurückschicke.

Ich klappe meinen Laptop auf und melde mich auf der Beschwerdeseite der Dating-App 5oulm8s an, für die ich als Moderatorin arbeite. Es ist 6:05 Uhr – eine Stunde bevor ich normalerweise anfange, aber ich will Joni klarmachen, dass ich nicht meinen kompletten Tagesablauf für sie über den Haufen werfe, nur weil sie vor sage und schreibe sechs Stunden wieder in mein Leben getreten ist. Ich kann genauso gut jetzt schon damit anfangen, mich durch die abstoßenden Kommentare des Abschaums der Online-Community zu wühlen – private Konversationen auf einer Dating-App, die für ihre One-Night-Stand-Mentalität berüchtigt ist.

»Ist das deine Arbeitsuniform?«, fragt Joni. Ich blicke an mir herunter auf meine ausgebeulten, grauen Leggings und den grünen oversized 5oulm8s-Kapuzenpulli, den ich bekommen habe, als ich vor fast acht Jahren Teil des Teams wurde.

»Ich trage das hier und arbeite, also: ja …«

»Ich meine deinen ganzen Vibe«, sagt Joni. »Ist das Absicht?«

»Ich arbeite von zu Hause aus«, fahre ich sie an. »Und du hast gestern Abend auch nicht gerade wie Gisele ausgesehen.«

Joni sieht mich mit einem Grinsen an, das so breit und selbstsicher ist wie an dem Tag, als ich sie kennenlernte. Ich bin ein klein wenig erleichtert, dass die Joni, die ich früher kannte, immer noch irgendwo da drinnen ist, unter all der straff gespannten Haut und den Life-Coach-Motivationssprüchen. Doch kurz darauf frage ich mich, ob sie sich dasselbe wie damals erhofft, ob sie versuchen wird, die alte Bess hervorzulocken, die, der ich beigebracht habe, nachzugeben und brav zu sein und nichts zu erwarten.

»Wir waren immer so neidisch auf deine Haare«, sagt Joni und gibt mir damit zu verstehen, dass im Moment niemand auf irgendetwas an mir neidisch sein würde. Sie fasst mir an den Kopf und lässt eine Haarsträhne durch ihre Finger gleiten, die gespaltenen Spitzen beinahe durchsichtig im Morgenlicht.

»Das sind bloß tote Zellen, Joni«, sage ich.

Joni hebt daraufhin leicht die Augenbrauen, als wäre noch jemand anders hier, dem sie so ihre Unzufriedenheit über meine Antwort kundtun könnte. »Hast du in letzter Zeit mal mit Theo gesprochen?«, fragt sie beiläufig.

»Seit Jahren nicht mehr«, erwidere ich.

Joni nickt, als hätte sie diese Antwort erwartet, und ich frage mich, wieso sie die Frage überhaupt gestellt hat.

»Wie ist Zoey eigentlich so?«, wechsle ich das Thema.

»Touché«, sagt Joni, und es fühlt sich an, als stünde es jetzt unentschieden – Auge um Auge, sodass wir vielleicht aufhören können, uns gegenseitig nach den Punkten abzutasten, die immer noch wund sind.

»Joni, so spannend es auch war, dich zu sehen, ich muss jetzt wirklich arbeiten.«

»Was machst du eigentlich?«

»Ich bin Moderatorin bei 5oulm8s, der Dating-App.«

Ich wappne mich dafür, dass Joni den drastischen Unterschied zwischen meinem jetzigen Job und meinem Kindheitstraum, nach New York zu ziehen und die nächste Patti Smith zu werden, zur Sprache bringt, aber sie streicht sich nur mit dem Handrücken über die Lippen.

»Soulmates«, wiederholt sie. »Ich sage meinen Anhängern immer, dass sie nicht zu viel auf Konzepte wie Seelenverwandtschaft oder Schicksal geben sollen. Solche Begriffe gibt es einzig zu dem Zweck, dich gefangen zu halten, damit du so viel Dankbarkeit empfindest, dass du nie irgendwas hinterfragst.«

»Hm«, erwidere ich nur, weil ich an die Videos von Jonis unzähligen Followern denken muss, die zu ihren Vorträgen kommen: Frauen, die riesige Ballsäle und Zelte in Orten wie Palos Verdes und Great Neck füllen und Umhängetaschen mit der Aufschrift Le Bon Babes tragen; Frauen, die dabei sind, den Mut aufzubringen, ihre Ehemänner zu verlassen, um sich endlich das zu nehmen, was sie verdienen, und die mit der unbefangenen Hingabe der kürzlich Bekehrten Jonis griffige Slogans inbrünstig skandieren. Das Ganze erinnert sehr an eine Sekte. Joni hat einen der beliebtesten wöchentlichen Podcasts des Landes, auf dem sie anonyme Anrufer durch eine Krise coacht, einen YouTube-Kanal, auf dem sie sich mit anderen weiblichen Medienstars über ihre Tricks und Kniffe für emotionale Belastbarkeit austauscht, und ein zusätzliches Nebeneinkommen als Keynote Speaker. Außerdem ist sie ein gern gesehener Gast der Nachmittagstalkshows, wo sie Ratschläge zur Überwindung von Lebenskrisen gibt. Nach nationalen Tragödien kann sie sich vor Arbeit kaum retten. Sie hat unermüdlich daran gearbeitet, um das, was uns zugestoßen ist, zu ihrem Vorteil zu nutzen, und ihr Erfolg ist ein weiterer Beweis für ihr Dogma: der Gedanke, dass einem allein durch Entschlossenheit und schieres Durchhaltevermögen das eigene Glück nahezu sicher ist.

»Wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann weil sie sich jeden Morgen gleich beim Aufwachen bewusst für mich entscheidet«, fährt Joni fort. »Nicht wegen irgendeines lächerlichen Märchens, von wegen es sei Schicksal gewesen, dass wir uns gefunden haben. Denn das würde bedeuten, dass es nicht nur persönliches Versagen wäre, wenn wir uns auseinanderleben, sondern dass auch das Schicksal nicht unfehlbar ist.«

»From Blocked to Unlocked«, zitiere ich den Titel ihres Buches, hauptsächlich, um sie zum Schweigen zu bringen. »Wählen Sie Ihren Weg zum Glück.«

Joni wirft mir einen kurzen Blick zu, und ein kleines Lächeln erscheint auf ihrem Gesicht.

»Du verfolgst also meine Karriere«, sagt sie.

»Du bist kaum zu übersehen«, erwidere ich. »Ist das ein fester Platz bei TheMorning Hour oder zerrt man dich nur nach nationalen Krisen ins Rampenlicht, um da kernige Plattitüden und deinen exzessiven Optimismus zu verbreiten?«

»Mach dich ruhig lustig, aber diese kernigen Plattitüden haben meine Hypothek abbezahlt«, entgegnet Joni. »Oder eigentlich waren es die nationalen Krisen.«

»Hast du dich je untersuchen lassen, um herauszufinden, ob du eine Psychopathin bist?«, frage ich.

»Ich habe mal meine Therapeutin gefragt.«

»Und was hat sie gesagt?«

»Sie meinte, ich sei wahrscheinlich keine Psychopathin. Aber vielleicht hat sie auch gesagt: möglicherweise.«

»Ein ganz schön großer Unterschied«, sage ich.

Joni grinst mich an.

»Okay, Joni. Ich muss mich jetzt wirklich an die Arbeit machen.«

»Ich habe dich seit Jahren nicht gesehen, und du kannst nicht mal mit mir frühstücken?«

»Leider habe ich nicht dieselbe Quelle an Motivationssprüchen zur Verfügung wie du«, antworte ich und merke, wie leicht wir wieder in unseren alten, eingespielten Rhythmus zurückfinden. Es war nie ein Problem für uns, viel zu reden, ohne dabei wirklich etwas zu sagen. »Also musste ich mir einen richtigen Job suchen.«

Joni schweigt einen Moment. »Ich weiß, es ist seltsam, dass ich nach so langer Zeit hier auftauche, aber meinst du nicht, es hat etwas zu bedeuten, dass ich nach all den Jahren zuerst zu dir gekommen bin?«

»Vielleicht sind deine neuen Freunde einfach schlechtere Lügner als ich«, entgegne ich.

»Ich bin zu dir gekommen, weil es niemanden auf der Welt gibt, dem ich mehr vertraue«, sagt Joni leise.

Ich schlucke, aber ich fixiere weiter angestrengt meinen Laptop, auch wenn mein Herz bei ihren Worten einen Satz tut. Ein Flashback, beruhige ich mich – mein früheres Ich, das immer noch verzweifelt von der sechzehnjährigen Joni gebraucht werden will, weil sie so bewundernswert schlagfertig ist und einen neongrünen iPod Nano mit eingravierten Initialen hat.

»So kann sich dieser ganze Scheiß vielleicht doch noch zum Guten wenden«, fährt sie fort.

Ich sehe sie fragend an.

»Du«, sagt sie und setzt ihre riesige Gucci-Sonnenbrille auf. »Du und ich.«

Ich sehe zu, wie sie durchs Zimmer zur Tür geht – unberechenbar wie immer. An der Haustür dreht sie sich um und mustert mich ein letztes Mal.

»Es geht ja nur um ein paar Stunden. Tust du mir den Gefallen, Bess?«

Während ich ihr zuhöre, meine ich, einen Blick auf die Joni erhaschen zu können, von der ich einst glaubte, dass sie hinter diesem überzogenen Selbstbewusstsein steckt: meine loyale, verletzliche Freundin, die immer sofort in die Offensive ging, aber nur, um uns zu verteidigen. Die Joni, die alles für mich getan hätte und die das einmal auf die schlimmstmögliche Art und Weise bewiesen hat.

Und nach kurzem Zögern nicke ich.

4

2018

Nachdem Joni gegangen ist, stürze ich mich in die Arbeit und prüfe die ersten Beschwerden, ohne mich lange damit aufzuhalten. Ich habe dabei immer nur drei Reaktionsmöglichkeiten zur Auswahl: ignorieren, blockieren oder verwarnen. Es gibt eine klar umrissene Liste von Situationen und Verhaltensweisen, die ein sofortiges Blockieren rechtfertigen (ungefragtes Verschicken von Nacktbildern, Transphobie oder Hassrede, Erschleichen von Geld und Phishing im Allgemeinen), und diese Fälle sind sozusagen der Jackpot, da sie kaum Zeit in Anspruch nehmen oder Interpretationsspielraum zulassen. Bei Beschwerden, die zu einer Verwarnung führen, handelt es sich in der Regel um komplexere Fälle, die auf verschiedene Weise interpretiert werden können, was etwas länger dauern kann. Ich überfliege eine Beschwerde: Eine Nutzerin beschuldigt einen Nutzer, sie an ihrem vereinbarten Treffpunkt versetzt zu haben. Ich überfliege die Nachrichten, die letzte ist der Austausch ihrer Telefonnummern vor einigen Tagen. Da die Nutzer in diesem Fall nicht mehr innerhalb der App miteinander kommuniziert haben, kann ich nur eine Maßnahme ergreifen: Ich klicke auf Ignorieren und mache mich an die nächste Beschwerde. Ich arbeite mich durch die nächsten Fälle und blockiere einen Nutzer, der fünftausend Meilen entfernt ist, weil er einen Schwall frauenfeindlicher Äußerungen von sich gegeben hat. So etwas hätte mir früher noch Probleme bereitet, aber mittlerweile bin ich einfach nur noch dankbar, weil sich so ein Fall schnell abarbeiten lässt. Blockieren. Dann ein weiteres Schwanzfoto (dieser hier – rot mit feuchter Spitze – wirkt irgendwie streitlustig), das geschickt wurde, nachdem eine Nutzerin ein paar Stunden lang nicht antwortete. Blockieren.

Als ich bei 5oulm8s anfing, brütete ich Stunden über jedem einzelnen Fall und suchte nach der absoluten Wahrheit, als ob irgendwas je eindeutig wäre. Jede Entscheidung schien mir unglaublich wichtig. Was, wenn ich jemanden sperrte, der es nicht verdient hatte? Oder noch schlimmer: Was wäre, wenn ich eine Beschwerde über einen Straftäter ignorierte, der dann jemanden verletzte? Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mir ein dickeres Fell zulegte und mir klar wurde, dass ich pro gelöstem Fall und nicht pro Stunde bezahlt werde. Jetzt gehe ich jede Beschwerde im Eiltempo durch und treffe meine Entscheidungen so schnell und instinktiv, wie ich es in meinem Privatleben machen würde. Auf mein Bauchgefühl zu hören, scheint zu funktionieren – ich bin nicht nur die verlässlichste Moderatorin, die für die App arbeitet, sondern auch die, die am längsten dabei ist. Das Ironische an der ganzen Sache ist, dass ausgerechnet ich diejenige bin, die so schnell und unüberlegt urteilt. Das ist mir natürlich nicht entgangen.

Danke, Team! Alle aktiven Beschwerden wurden behoben!

Leichte Panik macht sich in mir breit, als ich die Nachricht in dem Pop-up lese, obwohl ich weiß, dass sich innerhalb einer Stunde wieder massenhaft Beschwerden ansammeln werden. Viele User nutzen die App in ihrer Mittagspause (gerne um Arbeitskollegen aus dem Weg zu gehen), und außerdem wacht bald die andere Seite der Welt auf und wird ihre nächtlichen Interaktionen bei Tageslicht mit anderen Augen sehen und revidieren wollen. Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück und starre die Glühbirne über mir an.

Tust du mir den Gefallen, Bess?

Ich nehme etwas Bargeld aus der Schublade unter dem Fernseher und verlasse das Haus. Die Wüste erstreckt sich endlos in alle Richtungen, und ich muss daran denken, wie abschreckend die Gegend wirkte, als ich zum ersten Mal herkam, um mir hier ein Haus zu kaufen. Ich kannte niemanden, und ich wusste auch nicht, für wie lange ich mir diese Sühne auferlegen wollte. Als ich die Entscheidung getroffen hatte, mein altes Leben hinter mir zu lassen, malte ich mir aus, wie ich es mir jeden Abend allein mit einem Glas Wein auf der Veranda gemütlich mache und im schwindenden Abendlicht lese. Einen Gedichtband von Maggie Smith oder etwas von Plath, je nachdem, wie optimistisch ich mich fühle und wie sehr ich zu einem Klischee werden will. Ich stellte mir ein Leben in Kargheit und Abgeschiedenheit vor, aber trotzdem hollywoodreif, ohne zermürbenden Alltag, in dem man zu spät bemerkt, dass man den dritten Tag in Folge vergessen hat, Klopapier zu kaufen. Ich stellte mir vor, schamlos bis abends durchschlafen zu können, ohne dass es irgendjemanden interessierte, oder bei eingeschaltetem Licht jeden Abend auf dem Sofa vor dem Fernseher einzuschlafen.

Ich fahre mit heruntergelassenen Fenstern, und der Fahrtwind kühlt meine von der brennenden Sonne geplagte Haut. An der einzigen Ampel im Ort muss ich abbremsen, und ein Mann mit einem großen, hechelnden Hund auf dem Arm überquert vor mir die Straße. Wir nicken uns zu, und sein faltiges Gesicht verzieht sich zu einem kurzen Lächeln, doch die hinter Schlupflidern versteckten Augen wirken traurig. Ich fahre weiter und überlege, ob er womöglich einsam war und ich ihn hätte fragen sollen, ob es ihm gut geht.

Das Zentrum besteht aus einem Spirituosenladen, einer Taqueria, die fast immer geschlossen hat, und einer Tankstelle. Drei sonnenverbrannte Männer stehen vor dem Spirituosenladen, trinken billiges Dosenbier und mustern gierig jeden, der vorbeikommt. Der Jüngste – ohne Hemd, dafür mit Sonnenbrand – grinst mich lasziv an, als ich näher komme, und obwohl ich ihm nur allzu gerne trotzig in die Augen sehen und direkt auf ihn zugehen möchte, bis er einen Schritt zur Seite machen muss, zwinge ich mich dazu, die Straße zu überqueren. Ich habe mir angewöhnt, mich kleiner zu machen, nicht mehr so unbekümmert zu sein, wie ich es früher war.

Der Tankwart Ryan lächelt, als ich den hell erleuchteten Laden betrete. Ryan ist groß und immer gut gelaunt, und als ich hierher zog, erzählte er mir, dass er nur im Familienbetrieb arbeite, um Geld dafür zu verdienen, den Ort und seine Geschwister ganz weit hinter sich zu lassen. Das war vor neun Jahren, und mittlerweile bin ich mir beinahe sicher, dass der Familienbetrieb – diese Tankstelle – als Tarnung für Drogengeschäfte dient, denn jedes Mal, wenn ich abends vorbeifahre, sehe ich einen ständigen Strom anonymer Gesichter zur Hintertür herausschlüpfen.

Ich will schon zum Gemüseregal gehen, doch Ryan verzieht das Gesicht, und als ich einen Blick auf das Gemüse werfe, kann ich sehen, dass die Orangen mit Schimmel überzogen und die Tomaten in der Hitze bereits verfault sind. Also entscheide ich mich stattdessen für einige Päckchen Instantnudeln und gehe zur Kasse.

»Wie läuft’s?«, fragt Ryan und wischt sich mit dem Handrücken über den Haarflaum über der Oberlippe.

»Wie immer«, erwidere ich, und er lacht.

»Mit dir ist es immer wie immer«, sagt er, und ich lächle ihn an, als wollte ich sagen: »Wie immer« ist alles, was ich mir je gewünscht habe.

Sobald das Wasser kocht, gebe ich die Nudeln in den Topf und sehe zu, wie sie langsam weich werden. Ich stehe am Herd und Jonis Stimme geht mir nicht aus dem Kopf: völlig anders als ihre samtene Podcast-Stimme, die so schmeichelnd selbstgefällig ist, als wäre sie die Einzige, die den Schlüssel zum wahren Glück kennen würde.

Tust du mir den Gefallen, Bess?

Ich nehme einen Bissen Nudeln und schalte dann einen lokalen Musiksender ein, um Jonis Stimme aus meinen Gedanken zu vertreiben. Ich habe die letzten zehn Jahre damit verbracht zu vergessen, was passiert ist, und jetzt tritt sie wieder in mein Leben, als hätten wir uns gestern zum letzten Mal gesehen. Das Problem an der Sache ist nur: Unsere gemeinsame Vergangenheit ist so kompliziert, dass ein einfacher Gefallen sicher nicht das Ende vom Lied sein wird.

Ich logge mich beim Moderatoren-Interface von 5oulm8s ein. Es gibt 3.827 neue Beschwerden, seit ich mich abgemeldet habe. Als ich anfing, bei der App zu arbeiten, fand ich es problematisch, dass es keine Möglichkeit gibt, mit der Person, die die Beschwerde einreicht (oder dem User, über den man sich beschwert) in Kontakt zu treten, kein Dialogfenster, in dem ich meine Entscheidung rechtfertigen, Schuld zuweisen oder Ratschläge erteilen könnte. Mittlerweile ist es ein Trost für mich, denn wie auch immer die Beschwerde aussieht, egal, wie verworren oder abscheulich die Geschichte dahinter ist, ich habe immer nur drei Möglichkeiten: ignorieren, blockieren oder verwarnen.

5

2008

Die Reise war ein Geschenk von Evangelines Eltern zu ihrem Highschool-Abschluss an sie, beziehungsweise an uns alle. Ein zehnwöchiger Aufenthalt in dem Haus der Familie Aetose auf Tinos, einer griechischen Insel der Kykladen, wobei sie für alle Kosten aufkamen, einschließlich Flügen in der ersten Klasse.

Als ich meinen Eltern davon erzählte, waren sie entsetzt; als wäre das Ganze nur ein weiteres Beispiel dafür, wie der Lebensstil der Leute in Calabasas mich und meinen zwei Jahre jüngeren Bruder Steven verderben würde. Seit wir von England nach Kalifornien gezogen waren, hatten meine Eltern unsere Wünsche und Entscheidungen (ich wollte Cheerleader werden, Steven wollte entweder ein deutsches Auto oder gar keins) häufig mit »Das geht zu weit« kommentiert, als wäre es nicht ihre Schuld, dass wir überhaupt dort waren. Was sie eigentlich meinten, war, dass es zu weit ging, wie wir ihre eigenen Überzeugungen auf den Prüfstand stellten – Überzeugungen, von denen sie einst geglaubt hatten, sie auch uns vermitteln zu können. Doch am Ende gaben sie fast immer klein bei. Unsere Prioritäten waren vielleicht verschoben, aber unsere Eltern waren immerhin diejenigen, die uns zu Fremden in dieser neuen Welt gemacht hatten.

Ich war fünfzehn, als wir nach Calabasas zogen – eine seltsame, disneyeske Enklave, die aus makellosen Gated Communities und unglaublich begehrenswerten öffentlichen Schulen besteht. Unsere Familie verließ die Vororte von Sussex, nachdem meine Mutter die Leitung der Wirtschaftsfakultät an der Pepperdine University übernommen hatte. Ich erinnere mich noch an ihr verwirrtes Gesicht, als sie uns die Villa zeigte, die die Universität für uns angemietet hatte, und an den Moment, in dem ich begriff, dass es kilometerweit im Umkreis nur weitere eingezäunte Auffahrten wie unsere gab, die zu absurd riesigen Häusern führten. In sterilen Vorgärten standen überall identische Marmorbrunnen, und in den Häusern lebten Teenager, die Luxusautos mit personalisierten Kennzeichen fuhren. »Die öffentliche Schule hier ist wirklich gut«, wiederholte meine Mutter jedes Mal, wenn wir einen weiteren blankgeputzten Raum in unserem neuen Haus betraten. Dieser Satz wurde sofort zu unserem Familienmantra, das wir immer dann aufsagten, wenn wir mit den für uns unverständlichen Allüren der Angelenos konfrontiert wurden. »Die öffentliche Schule ist wirklich gut«, sagte ich, als wir während unseres ersten Weihnachtsessens in einem Restaurant, kaum dass wir unsere Essstäbchen in die Nudeln gegraben hatten, gebeten wurden, den Tisch zu wechseln, da wir »beim Dreh einer Szene für eine bald berüchtigte Reality-TV-Show« im Bild saßen.

Wir lebten uns ein und begriffen, dass alles, was wir über die Welt und unsere Mitmenschen zu wissen glaubten, hier keine Gültigkeit mehr hatte. Und so beschlossen mein Bruder und ich – anstatt wie meine Eltern perplex im strahlenden Sonnenschein herumzustolpern, als wüssten sie noch immer nicht, wie sie dort gelandet waren –, unsere Vergangenheit auszulöschen, ein neues Kapitel aufzuschlagen und in diese neue Kultur einzutauchen.

Anfangs war es anstrengend, sich anzupassen. Wir beobachteten unsere neuen Klassenkameraden genau. Alle schienen automatisch zu wissen, wann man sich von dem für uns ungewohnten, allgegenwärtigen Überfluss beeindruckt oder gelangweilt zeigen musste. Es war für sie ganz offensichtlich, was man zu einem Get-together oder zu einer Party trug, und dass der Unterschied zwischen den beiden zuweilen ein Soundsystem in Festivalqualität oder ein dreißigtausend Dollar teurer Bogen aus echten, gebatikten Rosen sein konnte. Ich war meinen Klassenkameradinnen oft ein wenig hinterher und verstand die in der Popkultur verwurzelten Anspielungen genauso wenig wie die Filmzitate und Songtexte, die scheinbar alle tief in den Gehirnen dieser Südkalifornier eingebrannt waren. All diese Dinge erinnerten mich immer wieder daran, wie sehr ich mich von ihnen unterschied, und all diese Kleinigkeiten, von denen ich keine Ahnung hatte, liefen irgendwie auf etwas unendlich Wichtigeres hinaus. Ich spürte, wie ich mich zurückzog und zur Beobachterin wurde und die Feinheiten dieser merkwürdigen Subkultur zu studieren begann.

Und dann traf ich Joni. Wir waren im selben Biologiekurs, und sie war mir sofort aufgefallen, weil sie beliebt, ja vielleicht sogar ein bisschen gefürchtet war. Und das, obwohl sie die inoffizielle Uniform der Calabasas High nicht trug, die ich so schnell übernommen hatte, als gehöre sie zum Lehrplan: tiefsitzende Jeans, enges Top, eine übergroße Sonnenbrille und so viele Halsketten, wie die eigenen Eltern gewillt waren, uns zu kaufen. Joni dagegen trug eine Vintage-Lederjacke mit Fransen, die man bei Regen schon aus ein paar Metern Entfernung riechen konnte, dazu Baggypants und eine Auswahl an selbst gekürzten, verblichenen T-Shirts, alle mit Sprüchen wie O’CONNELLFAMILYREUNION ’98 oder CAMPRAMAHINTHEROCKIES. Ihr gestuftes Haar umspielte ihr kantiges Kinn, und sie hatte dunkelbraune Augen und hohe Wangenknochen. Wenn sie sprach, blitzte ihr Zungenpiercing metallisch auf.

Von Anfang an hörte ich Gerüchte über Jonis Temperament: ein Schulverweis, weil sie ein Mädchen so schlimm gekratzt hatte, dass eine Narbe auf ihrer Wange zurückblieb; der Ausschluss aus der Fußballmannschaft, nachdem sie den Rekord für die meisten Fouls in einem einzigen Spiel gebrochen hatte; der Junge, dem sie in der vierten Klasse auf seiner eigenen Geburtstagsfeier angeblich die Nase gebrochen hatte, weil er es gewagt hatte, über ihre Bowlingschuhe zu lachen. Ich wusste nicht, ob all diese Geschichten der Wahrheit entsprachen, aber ich hörte immer ein bisschen genauer hin, wenn ihr Name fiel.

Das erste Mal sprach ich mit Joni während der Cheerleader-Auswahl. Ich hatte sie und Evangeline bereits am Spielfeldrand stehen sehen. Sie trug ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift WILLFIGHTFORBEER in verschwommenen, orangefarbenen Buchstaben auf der Brust, und ich konnte ihren Blick spüren, während ich auf dem Spielfeld stand. Irgendwann streifte etwas meine nackte Schulter, und als ich nach unten blickte, sah ich einen Tampon zu meinen Füßen liegen. Ich schaute zu Joni, und sie hob die Augenbrauen, als wolle sie sagen: »Ernsthaft?« Ich schenkte meine Aufmerksamkeit wieder der Schülerin aus der Oberstufe, die uns mit leiser Stimme gewissenhaft darüber belehrte, wie sich das, was wir im Cheerleader-Team lernten, im richtigen Leben bezahlt machen würde. Doch ich hatte schon begonnen, alles mit Jonis vernichtendem Blick zu betrachten – eine Angewohnheit, die ich bald nicht mehr ablegen konnte. Sofort schämte ich mich dafür, dass ich überhaupt auf dem Spielfeld stand, und versuchte, in die Rolle der perfekten Version meiner selbst zu schlüpfen, zu der ich niemals werden würde. Wie all die anderen Mädchen suchte ich verzweifelt nach einer anderen Identität, einer anderen Kategorie, in die wir uns einordnen konnten – Tochter, Hundeliebhaberin, Cheerleaderin.

Als das Mädchen zu Ende gesprochen hatte, überlegte ich, ob ich dem Strom der Mädchen folgen und mich ebenfalls in die Liste der Cheerleader-Anwärterinnen eintragen sollte. Die Teamleaderin bemerkte mein Zögern. »Jetzt mach schon, Bitch«, sagte sie enthusiastisch, und innerhalb weniger Sekunden fasste ich den Entschluss, in den winzigen, rosa Hotpants, um die ich meine Mutter erst drei Tage zuvor angefleht hatte, vom Feld zu rennen.

»Vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit, was?«, fragte Joni grinsend, als ich ihr den Tampon zurückgab. »Hast du nichts zu Mittag gegessen, oder was?«

»Muss das Meth gewesen sein, das ich zum Frühstück geraucht habe«, erwiderte ich und überraschte mich selbst mit der Antwort. Offenbar hatte auch Joni nicht mit sowas gerechnet, denn sie lachte laut heraus. Danach stellte sie mir Evangeline vor, die ich bisher nur als eine Person wahrgenommen hatte, die erstaunlich tiefsinnige Kommentare zu Büchern abgab, von denen ich zu dem Zeitpunkt noch annahm, dass sie in unserem Englischkurs schon völlig ausgeweidet worden waren. Außerdem war sie geradezu verblüffend hübsch, wenn man sich die Mühe machte, sie länger anzusehen, was ich aufgrund ihrer sonst etwas faden Art beinahe nicht getan hätte.

Wir drei fuhren schließlich in Evangelines Auto – ein kirschroter Mercedes G-Klasse – zum Strand. Während die Sonne unbarmherzig auf uns herunterschien und dreiste Möwen immer tiefer über uns kreisten, erfuhr ich, dass Ev und Joni seit der siebten Klasse beste Freundinnen waren. Ev war von ihrer protzigen Privatschule in Chatsworth zu unserer jetzigen Schule gewechselt, weil sie gemobbt worden war. Zuerst konnte ich nicht so recht verstehen, wie sie sich angefreundet hatten – Joni war wild und aufbrausend, jede ihrer Bemerkungen unberechenbar und spitz wie ein Stachel, Evangeline dagegen war wesentlich ruhiger. Sie hatte ein zerstreutes Lächeln und wirkte beinahe kindlich mit ihren bunten, gehäkelten Crop-Tops und ihrem langen, dunkelbraunen Haar. Sie entpuppte sich als eines der begehrtesten Mädchen unserer Highschool, und ich dachte zunächst, sie sei der Typ Mädchen, in den sich Jungs verlieben wollten, weil ihre Güte ein gutes Licht auf sie warf, aber das stimmte nicht ganz. Sie war wesentlich komplizierter.

An jenem ersten Nachmittag schüchterte mich Jonis Selbstvertrauen noch ein, und ich beneidete Evangeline darum, dass sie sich nicht wie der Rest von uns gezwungen sah, sich in alles einzumischen und ihre Meinung herauszuschreien, in der Hoffnung, sich darüber zu definieren. Doch mit der Zeit verstand ich, dass ihre Beziehung so funktionierte: Sie glichen sich gegenseitig aus. Evangeline urteilte nie, wenn Joni und ich tranken oder kifften, bis wir uns vor Lachen in die Hose machten, oder wenn wir unsere sexuellen Eskapaden aufbauschten, um uns zum Lachen zu bringen; wir dagegen nahmen Ev in Schutz, wo es nur ging, und machten uns nie so sehr über sie lustig, wie sie es mit ihren ganzen Schwächen und der fast mutwilligen Naivität manchmal verdient gehabt hätte.

Im Laufe des nächsten Jahres wurden wir zu so engen Freundinnen, wie ich es mir nie hätte träumen lassen. Was nicht heißt, dass ich mich nicht anstrengen musste. Ganz im Gegenteil: Ich fühlte mich widersinnigerweise unter Druck gesetzt, mit ihnen Schritt zu halten und mich gleichzeitig ihrer längeren und tieferen Freundschaft zu beugen, während ich mich bemühte, mir einen Platz als eine Art natürliche Verbindung zwischen ihnen zu schaffen. Obwohl mir klar war, dass die beiden mich ausgewählt hatten, war ich mir nie ganz sicher warum; deshalb versuchte ich oft, das zu kompensieren, indem ich es mit Geschichten über mein früheres Leben in England absolut übertrieb. Ich dachte, ich könne sie damit beeindrucken, doch stattdessen zog Joni nur fragend eine Augenbraue hoch, während Ev so freundlich war, das Thema zu wechseln.

Wie anstrengend es auch sein mochte, meine Bemühungen, mich den beiden anzupassen, waren wesentlich weniger beängstigend als die Aussicht darauf, mich in eine ständig wechselnde Schülerschaft zu integrieren, und so hatten wir am Ende des darauffolgenden Sommers ein Fundament für unsere Freundschaft geschaffen, das auf unseren persönlichen kulturellen Berührungspunkten beruhte: Dank Jonis Zweisprachigkeit streuten wir übertrieben gekünstelt französische Wörter in unsere Sätze ein (Merci, mon ange, flötete ich jedes Mal wenn Joni mir die Bong reichte); wir diskutierten wie besessen jede Szene in Evs Lieblingsbuch Valley of the Dolls; und wir verkleideten uns zu Halloween als die Heathers, nachdem ich eine Nacht damit verbracht hatte, eine PowerPoint-Präsentation darüber zu erstellen, warum Heathers unbestreitbar kultiger war als ihre langjährige, an Verlorene Jugend angelehnte Kostümtradition. Ich gab nicht allzu viel auf die Gerüchte über Jonis latente Gewalttätigkeit, denn abgesehen davon, dass sie mich hin und wieder schubste oder mich an den Haaren zog, wenn sie meine Aufmerksamkeit wollte, hatte ich noch nie selbst gesehen, wie Joni handgreiflich wurde.

Schon bald wurde meine Familie zu einer unangenehmen Erinnerung daran, wie sehr ich mich verändert hatte, und ich wurde vorsichtig, wenn ich in ihrer Nähe war. Ich befürchtete, ich könnte mich womöglich in einem entspannten Moment in mein altes, unzumutbares Ich zurückverwandeln und aus dieser menschlichen Hülle schlüpfen, die ich mir mit nichts als reiner Willenskraft erschaffen hatte. Meine Eltern beäugten mich interessiert – wie eine Fremde, die sie in ihr Haus gelassen hatten. Ich nahm mir vor, eines Tages als ich selbst zu ihnen zurückzukehren, vielleicht nach dem College oder einfach, wenn sich alles nicht mehr ganz so heikel anfühlte. Ich schwor mir, dass ich wieder brav sein würde.

Nach Evangelines Tod bat ich meine Eltern, nicht nach Griechenland zu kommen. Ihnen erneut dabei zuzusehen, wie sie in einer fremden Umgebung herumstolperten, hätte mir den Rest gegeben. Ich ging davon aus, dass es nicht allzu lange dauern würde, bis ich nach Kalifornien zurückkehren könnte, und aus irgendeinem Grund hörten sie auf mich. Als sie dann schließlich doch nach Griechenland kamen, war es zu spät – Fremde hatten Joni und mich bereits auf Tonbandaufnahmen reduziert, die aus Bruchstücken unseres schlimmsten Verhaltens zusammengesetzt waren. Wir waren zu Karikaturen geworden – nicht nur unserer selbst, sondern auch des wahr gewordenen Albtraums aller Eltern. Wir waren skrupellos. Wir waren sexsüchtig. Wir waren Mörderinnen. Und für meine Eltern war ich wieder zu einer Fremden geworden.

Wir alle nahmen an, dass der Verlust von Evangeline das Schwierigste an der ganzen Sache sein würde. Aber wir lagen alle falsch.

6

2018

Donnerstagabend ruft Joni an, um mir zu sagen, dass Willa gegangen ist.

Ich zucke zusammen bei Jonis Wortwahl und der Flut von Erinnerungen, die mich dabei überkommt. »Gegangen«, wiederhole ich. Evangeline ist von uns gegangen. Zu früh gegangen, an einen besseren Ort gegangen, und all die anderen schalen Euphemismen, die ich in dem albtraumhaften Jahr nach dem Tod unserer besten Freundin zähneknirschend ertragen musste.

»Nicht von uns gegangen«, korrigiert Joni, und in ihrer Stimme schwingt kaum verhohlener Ärger mit. »Sie ist nicht mehr hier.«

»Okay«, sage ich und muss schlucken. »Wo ist sie?«

»Ich weiß es nicht«, erwidert Joni. »Ich kann sie nicht erreichen.«

Ich erstarre, das Telefon ans Ohr gepresst. »Joni …«

»Sie will nur Aufmerksamkeit, Bess. Diese verdammten Zillennials kommen nicht damit klar, wenn sie nicht ständig der Mittelpunkt des Universums sind. In einer Woche ist sie wieder da, dafür leg ich meine Hand ins Feuer.«

»Woher willst du das wissen?«, frage ich und muss mich anstrengen, ruhig zu bleiben.

»Weil meine liebe Verlobte das schon mal mit mir gemacht hat – schon mehrere Male. Immer, wenn wir gestritten haben.«

»Warum erzählst du mir das dann überhaupt?«

»Ich erzähle es dir, weil mittlerweile auch Willas Eltern Bescheid wissen, und natürlich sind sie nur zu gerne bereit, mir die Schuld an dem ganzen Drama zu geben. Seit Willa ihr Studium an der USC abgebrochen hat, um sich auf ihren Aktivismus zu konzentrieren, sind sie nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Was sie leider nicht verstehen, ist, dass Willa in Wahrheit gegen ihr eigenes Elternhaus protestiert, das aus Hummersalat, Schwesternschaften und Skiurlauben in Verbier besteht, was mit mir herzlich wenig zu tun hat. Ich gehe dreimal die Woche ins Nobu zum Essen, und der Unterhalt meines Hauses kostet fast zwölfhundert Dollar pro Monat, Herrgott. Ich bin wohl kaum ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit.«

Ich schweige und wappne mich für die nächste Hiobsbotschaft.

»Und deswegen«, sagt Joni schließlich, »könnte es sein, dass du noch ein wenig länger an unserer Notlüge festhalten musst.«

»Ich soll also Willas Eltern für dich anlügen?«, frage ich.

»Es würde mir das Leben um einiges erleichtern, wenn du bei unserer ursprünglichen Story bleibst«, antwortet Joni. »Das ist mal wieder typisch für sie, verdammt. Du hast keine Ahnung. Ich stehe kurz vor dem wichtigsten Monat meiner Karriere, und Willa zieht so ’nen Scheiß ab.«

Ich wickle mich fest in meine Strickjacke, während mich ein leises Grauen beschleicht – ein Gefühl, das mir nur allzu vertraut ist.

»Joni«, sage ich langsam. »Ich weiß nicht, was ich davon halten soll … dich zu decken. Du weißt doch gar nicht, wo Willa hin ist …«

Es folgt ein längeres Schweigen. Joni muss wohl erst mal über meine Worte nachdenken, und ich erwäge, sie zu fragen, ob sie vor drei Tagen, als sie bei mir vor der Tür stand, schon geahnt hat, dass Willa sich mal wieder verdünnisieren würde. Doch ich finde irgendwie nicht die richtigen Worte, um ihr diesen Vorwurf zu machen. Ich frage mich, was wohl passieren müsste, damit Joni mir unsere Vergangenheit unter die Nase reibt. Sind ihre Narben wirklich verheilt oder wird das Opfer, das sie gebracht hat, für immer präsent sein und knapp unter der Oberfläche vor sich hin brodeln?

»Verstehst du nicht? Willas Eltern, die Medien und all diese Arschlöcher, die neidisch auf meinen Erfolg sind, weil ich eine Frau bin, und eine lesbische noch dazu, werden dieses … mein moralisches Dilemma dazu benutzen, alles zu zerstören, was ich mir aufgebaut habe«, sagt Joni wütend. »Ich hätte gedacht, dass gerade du weißt, wie es sich anfühlt, eine Fehlbesetzung zu sein.«

Fehlbesetzung, denke ich. Wie ein inkompetenter Schauspieler, der auf der Bühne über die eigenen Füße stolpert. So, wie ich das Ganze sehe, waren wir keine Fehlbesetzung; vielmehr hatte man uns entlarvt.

»Das macht die Sache natürlich nicht leichter, aber ich bin noch auf dich angewiesen – höchstens eine Woche«, sagt Joni. »Nur so lange, bis Willa ihren Standpunkt klargemacht hat.«

»Und der wäre?«

»Dass sie die Kontrolle hat.«

Ich stutze, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Aspekt in Jonis Leben gibt, über den nicht sie die Kontrolle hat; dieser Gedanke beunruhigt mich mehr als alles, was sie bisher gesagt hat.

»Und Zoey?«, frage ich. »Weiß sie Bescheid?«

»Zoey ist mein Problem«, schnauzt Joni.

»Hast du Willas Verschwinden eigentlich der Polizei gemeldet?«

»Hast du mir überhaupt zugehört?«, entgegnet Joni, und in ihrer Stimme schwingt etwas mit, das ich nicht identifizieren kann. »Wenn das hier an die Öffentlichkeit gerät, wird das eine Riesenstory, und zwar nur, weil ich bin, wer ich bin. Das ist das Letzte, was ich momentan brauchen kann – und außerdem ist es genau das, was Willa sich wünscht.«

Joni sagt zwar, »Wer ich bin«, aber wir wissen beide, dass sie eigentlich meint: »Wer wir sind«. Mein Magen zieht sich zusammen, und ich denke nicht mehr an Willa, sondern an die Fotografen, die jeden unserer Schritte verfolgten, als wir aus Griechenland zurückkamen und in Los Angeles landeten. Ich muss an die um uns herumscharwenzelnden Reporter denken, die so taten, als wären sie auf unserer Seite, bis sie sich angeblich gezwungen sahen, unser seltsames Verhalten nach Evangelines Tod zu erwähnen; an die endlosen Zeitungsartikel, die nicht nur diese eine Nacht, sondern unser ganzes, lächerliches Teenagerdasein beleuchteten. Es gab Tausende von unüberlegten SMS und E-Mails, abfällige Zitate aus unserem Jahrbuch zusammen mit überspitzten Berichten unserer Klassenkameraden über ganz alltägliche Begebenheiten, die sie in einem neuen, düsteren Licht erschienen ließen. Da waren die unheimlichen Hilfsangebote von einem ganz bestimmten Schlag Unbekannter im Internet; die grausamen und vernichtenden Kommentare online von all den gesichtslosen Fremden; und am allerschlimmsten war die fast unmerkliche Veränderung im Blick meiner Eltern, als hätte man sie in meiner Abwesenheit zerbrochen und so sorgfältig wieder zusammengesetzt, dass ich allein dazu verflucht war, es zu bemerken und einzusehen, dass es meine Schuld war und nichts je wieder so sein würde wie vorher.

»Glaub mir, Bess«, sagt Joni. »Alles wird gut.«

Ich höre ein paar Tage nichts von Joni, was mich mehr irritiert, als mir lieb ist. Natürlich weiß ich, dass sie das mit Absicht macht. Joni wird sich denken können, dass mir mein Leben jetzt nur noch leerer erscheint, nachdem sie so plötzlich wieder darin aufgetaucht ist; genauso wie sie sich denken kann, dass ich nun dauernd das Handy nach Nachrichten über Willa checke, noch bevor ich mich auch nur bei der Arbeit einlogge. Vor allem aber wird Joni wissen, dass ich mir nicht mehr so sicher bin, ob die Vorhersehbarkeit eines Lebens ohne sie immer noch einem Leben mit ihr vorzuziehen ist, selbst in Anbetracht des Chaos, das sie mit sich bringt. Das ist das Einzige, was mich davon abhält, die Nummer anzurufen, die ich neben meinem Kühlschrank auf der Bedienungsanleitung des Geschirrspülers gefunden habe – hingekritzelt in Jonis vertrauter Handschrift mit ihren pompös geschwungenen, französischen Siebenen, ein Anblick, der mir die Kehle zuschnürt.

Abends im Bett sehe ich mir ein altes YouTube-Video von Joni auf dem Handy an, wie sie auf der Bühne eines anonymen Konferenzsaals im Zentrum von San Diego steht und vor einem beachtlichen Publikum einen Vortrag hält. Das Video wurde vor ein paar Jahren aufgenommen, noch bevor Joni ihr Markenzeichen – cremefarbene Hosenanzüge – für sich entdeckte. Sie trägt eine Hose und Jackett aus grünem Samt und lässt den Blick langsam über die Menge schweifen, als wolle sie Blickkontakt mit jedem einzelnen Zuhörer herstellen, bevor sie auch nur ein Wort sagt.

»Ihr alle wisst, was passiert ist, als ich achtzehn war«, beginnt Joni, und ihre Stimme ist wie mit Honig überzogen, süßer, als ich sie jemals reden gehört habe. »Ihr habt damals über mich gelesen. Wahrscheinlich habt ihr mich verurteilt. Vielleicht habt ihr mich sogar gehasst. Aber das ist nicht der Grund, warum ihr heute hier seid.«

Joni zieht das Publikum in ihren Bann, als sei sie der auferstandene Messias.

»Ihr seid hier wegen dem, was danach passierte. Ihr seid hier, weil ihr miterlebt habt, wie ich das Schlimmste, was mir je passiert ist – die Ungerechtigkeit, die Schande, die Trauer – genommen habe und etwas ganz Wunderbares, etwas Atemberaubendes daraus gemacht habe. Und ihr könnt kaum glauben, dass dieselbe Person, die ihr vor all den Jahren zum ersten Mal gesehen habt, all dies wirklich vollbracht hat.«

Joni hält inne, ihre Augen schimmern im Scheinwerferlicht. »Aber ich bin nichts Besonderes.«

Die Leute saugen schweigend jedes ihrer Worte auf, als empfingen sie eine göttliche Offenbarung.

»Ich bin genau wie ihr.«

Joni lässt die Worte nachwirken, bevor sie sich langsam und in nahezu perfekter Haltung in Bewegung setzt und auf der Bühne auf und ab geht.

»Der einzige Unterschied zwischen uns ist eine einfache Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich getroffen habe, als ich erkannte, welche Erwartungen die Gesellschaft an mein Verhalten stellt, und vor allem, wer ich ihrer Meinung nach sein sollte. Also habe ich mich dafür entschieden, stattdessen die Person zu werden, die ich sein wollte. Ich habe mich geweigert, mich auch nur eine Sekunde länger von meiner Vergangenheit definieren zu lassen oder von den Menschen in meinem Leben – egal, ob Fremde im Internet oder meine eigene Mutter. Und jetzt stehe ich hier vor euch und bitte euch, dieselbe Entscheidung zu treffen. Die Menschen in eurem Leben werden euch demütigen, euch an eure alten Gewohnheiten fesseln und an eure Probleme, weil ihr so für sie berechenbarer seid. Sie wollen, dass ihr weiterhin wie ferngesteuert durchs Leben geht, als ewige Opfer eurer Traumata, weil ihr so leichter zu kontrollieren seid. Aber ich sage euch: Wir haben so viel mehr verdient als das. Sagt es mit mir zusammen: Wir haben mehr verdient!«

Ich klicke auf Pause, und das Video bleibt bei einer Nahaufnahme von Jonis Gesicht stehen, auf dem sich die Begeisterung über ihren eigenen Hype abzeichnet. Ich frage mich, ob die Wut, die früher ein so großer Teil von ihr war, noch irgendwo in ihr schlummert. Jetzt weiß ich wieder, warum ich aufgehört habe, ihre Videos anzuschauen, und ihre Karriere stattdessen auf Instagram verfolge: damit ich ihre großspurigen Sprüche und Ansichten wenigstens mit meiner Stimme lesen und sie mit gebührender Skepsis quittieren kann, um die Tatsache zu überspielen, dass ich tatsächlich in meinem Leben immer noch die unbeteiligte Zuschauerin bin. Joni hatte so schnell die Rolle der Hüterin unserer gemeinsamen Vergangenheit übernommen, dass ich nie dagegen angekommen bin.

Danach suche ich auf Instagram nach Willas Account. Ich überfliege ihre Stories, obwohl ich nicht erwarte, einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort zu entdecken, und es gibt – untypischerweise – auch keine neuen Posts. Bis vor einer Woche postete Willa noch täglich und zu den verschiedensten Themen: Klimawandel, die Rechte von Transsexuellen oder auch Steuerhinterziehung von Unternehmen. In ihrer Rolle als Markenbotschafterin für eine Make-up-Linie für Millennials und eine Getränkefirma, die ethisch gewonnenes Mineralwasser verkauft, postete sie außerdem Sponsored Content. Die letzten zwei Posts sind fröhlich. Bunte Fotos von Willas dreiundzwanzigstem Geburtstag, aufgenommen von berühmten Modefotograf:innen und natürlich mit dem Hintergedanken, sie in den sozialen Netzwerken teilen und liken lassen zu können. Zu sehen sind Joni, die Willa grinsend eine fünfstöckige Torte in Regenbogenfarben mit einer Wunderkerze obendrauf überreicht, und Willa, die engelsgleich in einem weißen Kleid eines ihrer Geschenke – die signierte Erstausgabe eines Gedichtbandes von Nikki Giovanni – in ihr sonnenbeschienenes Bücherregal stellt, wobei der glitzernde Verlobungsring an ihrem Finger am allermeisten ins Auge sticht. Fotos, gemacht mit dem Ziel, die Betrachter dazu zu bringen, die eigenen Entscheidungen zu bereuen, die zu dem aktuell belanglos traurigen Dasein geführt haben.

Danach google ich Willas Namen. Als nichts Neues dabei herauskommt, bin ich irgendwie beruhigt zu wissen, dass auch sonst niemand sich Sorgen um sie macht.

7

2018

Ich rechne mit Joni, als es am folgenden Nachmittag an der Tür klopft, aber stattdessen stehen mir zwei Detectives vom Los Angeles County Sheriff’s Department gegenüber. Ich blinzele einen Moment lang im grellen Sonnenlicht, bevor ich es schaffe, ein Lächeln aufzusetzen. Das Ganze ist ein Schock, wenn auch nicht völlig überraschend, und so bitte ich die beiden Fremden einigermaßen gefasst herein und biete ihnen bei vierzig Grad Hitze eine Tasse Kaffee an.

Die beiden Detectives, ein Mann und eine Frau, die in ihren beigen Uniformen sichtlich schwitzen, lehnen höflich ab und nehmen auf dem Sofa Platz, auf dem eine Woche zuvor noch Joni geschlafen hat; sie stellen sich mir als Detectives Frost und Jenkins vor. Ich setze mich ihnen gegenüber auf den Campingstuhl, und der Schweiß läuft mir in Strömen über den Rücken.

»Elizabeth Winter, hm«, sagt Detective Frost ganz in Gedanken versunken. Ich bin mir sicher, dass sie meinen Namen erkannt haben muss, denn sonst würde ganz bestimmt niemand auf die Idee kommen, mich in meinem jetzigen Zustand mit dem trotzigen, schamlos wirkenden Mädchen aus jenem Sommer in Verbindung zu bringen. Ich spüre, wie sich mein Herzschlag beschleunigt, und trotzdem halte ich unbeirrt an meiner aufgesetzten Freundlichkeit fest – als hätte ich keine Erfahrung mit Gesprächen wie diesem, mit Fragen, die oberflächlich gesehen unschuldig erscheinen, aber bei näherer Betrachtung so verfänglich sind, dass man leicht über die eigenen Antworten stolpern kann.

»Bess«, sage ich. »Ich war schon immer einfach Bess.«

»Kennen Sie Willa Bailey?«, fragt Jenkins in einem spröden Tonfall, der wenig preisgibt. Er hat dünne Lippen und ein bedenklich hervorstehendes Muttermal am Kinn. Ich schüttle den Kopf, nein, ich kenne sie nicht.

»Worum geht es eigentlich?«, frage ich.

»Willas Eltern haben uns berichtet, dass sie sich seit einer Woche nicht mehr bei ihnen gemeldet hat«, sagt er und fügt hinzu: »Sie haben uns versichert, dass das nicht normal ist«, als wolle er seinen Besuch bei mir rechtfertigen.

Joni muss gewusst haben, dass die Polizei involviert ist, und die Tatsache, dass sie mich nicht vorgewarnt hat, spricht Bände. Sie glaubt, dass sie sich meiner Loyalität sicher sein kann, einfach weil sie wieder in meinem Leben aufgetaucht ist und mich mit dem strahlenden Leuchten ihrer Anwesenheit beehrt. Es kostet mich beträchtliche Anstrengung, ihrer Anziehungskraft zu widerstehen, selbst wenn sie nicht in meiner Nähe ist, und mir wird beinahe schlecht davon.

»Seit einer Woche?«, wiederhole ich. »Und da melden Sie sich erst jetzt?«

»Es scheint ein Missverständnis zwischen ihrer Verlobten und ihrer Familie gegeben zu haben«, sagt Frost. »Sie waren sich nicht einig darüber, wo sie in dieser Woche gewesen sein sollten.«

Ich tue so, als wäre ich von einer lockeren Plastikschraube im Bein meines Campingstuhls fasziniert.

»Es tut mir leid, ich kenne Willa nicht persönlich«, sage ich und schüttle langsam den Kopf. »Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen.«

»Und wie lange kennen Sie Frau Le Bon schon?«

Ich halte inne und tue so, als würde ich zählen. »Dreizehn Jahre im September.«