18,99 €

Mehr erfahren.

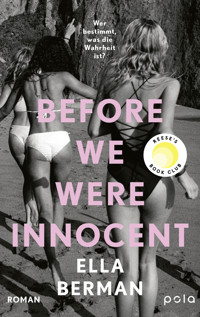

- Herausgeber: pola

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Teenie-Star Grace Turner war auf der Höhe ihrer Karriere. Aber ausgerechnet am Vorabend ihrer ersten Golden Globe-Nominierung verschwand sie. Jetzt, ein Jahr später, ist sie wieder da. Und sie will ihr Leben zurück. Doch dann bittet man sie, dem Mann, der acht Jahre lang jeden ihrer Schritte kontrollierte, den Preis für sein Lebenswerk zu überreichen. Sie begreift, dass sie nicht länger vor dem Geheimnis, das sie damals zerstörte, davonlaufen kann. Und sie ist die Einzige, die nichts zu verlieren hat ...

Das Comeback erzählt von Macht und ihren Strukturen und davon, dass wir auch in einer vermeintlichen Position der Schwäche immer die Wahl haben, uns zur Wehr zu setzen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 550

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumEinführungVorher1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Danach51525354555657585960EPILOGIch danke …ANMERKUNG DER AUTORINÜber dieses Buch

Teenie-Star Grace Turner war auf der Höhe ihrer Karriere. Aber ausgerechnet am Vorabend ihrer ersten Golden Globe-Nominierung verschwand sie. Jetzt, ein Jahr später, ist sie wieder da. Und sie will ihr Leben zurück. Doch dann bittet man sie, dem Mann, der acht Jahre lang jeden ihrer Schritte kontrollierte, den Preis für sein Lebenswerk zu überreichen. Sie begreift, dass sie nicht länger vor dem Geheimnis, das sie damals zerstörte, davonlaufen kann. Und sie ist die Einzige, die nichts zu verlieren hat …

Das Comeback erzählt von Macht und ihren Strukturen und davon, dass wir auch in einer vermeintlichen Position der Schwäche immer die Wahl haben, uns zur Wehr zu setzen.

Über die Autorin

Ella Berman wuchs in London und Los Angeles auf und arbeitete bei Sony Music, bevor sie das Modelabel London Loves LA gründete. Sie lebt mit ihrem Ehemann James und ihrem Hund Rocky in London. Das Comeback ist ihr erster Roman.

Übersetzung aus dem Englischen vonElina Baumbach

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Titel der englischsprachigen Originalausgabe:

»The Comeback«

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2024 by

Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln

Vervielfältigungen dieses Werkes für dasText- und Data-Mining bleiben vorbehalten.

Textredaktion: Susanne George, Bergisch Gladbach

Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de nach einem Design von © Colleen Reinhart

Umschlagmotiv: © Allan Jenkins/Trevillion Images

Cover Design: © Colleen Reinhart

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7596-0003-5

luebbe.de

lesejury.de

Was mir von dem Unfall in Erinnerung geblieben ist: seine Stimme, die in krassem Gegensatz zu allem anderen an ihm ein sanftes Flüstern ist. Seine Hand auf meinem Bein, kurz bevor ich das Lenkrad herumreiße. Irgendein vertrautes Gefühl, das sich kribbelnd durch meinen Körper zieht, zu komplex, um es zu beschreiben. Der Vollmond, der seit langer Zeit zum ersten Mal wieder klar am Himmel steht. Als ich ihn schließlich ansehe, lacht er, weil er nicht glauben kann, dass ich es wirklich machen werde. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war es genau das, was mich dazu gebracht hat, es zu tun. Ein kleiner Ruck am Lenkrad und dann dieser perfekte Moment dazwischen: kurz nachdem wir von der Straße abkommen, aber noch bevor wir in die Tiefe stürzen. Tom Pettys Stimme, während wir stürzen und immer weiter stürzen, hinunter bis auf den Grund der Erde. Etwas reißt auf, gellend und scharfkantig, und dann nichts als Stille.

Vorher

1

Sechs Wochen vorher

Ich werde im CVS-Drogeriemarkt wiedererkannt, als ich gerade Diätpillen für meine Mutter kaufen will – die einzige Marke, die sie nicht um den Verstand bringt.

»Sie sind doch Grace Turner, oder?«

Die Frau scheint stolz darauf, mich erkannt zu haben, und eine tiefe Röte breitet sich von ihrem Hals über ihre Wangen aus. Ihre Begleiterin ist klein, drahtig und hat schmale Augen, und ich weiß jetzt schon, dass sie der Typ Frau ist, der mich am liebsten nach meinem Ausweis fragen würde – als ob ich noch irgendetwas zu beweisen hätte.

»Grace Hyde«, korrigiere ich sie höflich und schenke ihr mein bescheidenstes Lächeln, bevor ich mich wieder der überwältigenden Auswahl an Diätprodukten zuwende. Auf der Packung der Tabletten, die meine Mutter nimmt, steht ein Cartoon-Frosch auf einer Waage.

»Wohnen Sie jetzt hier in der Gegend?«, fragt die größere Frau mit unverhohlener Neugier. Sie hat jetzt schon Angst davor, sich nicht an jedes einzelne Detail unserer Begegnung erinnern zu können, wenn sie später ihren Freundinnen davon erzählt.

»Ich besuche meine Eltern.« Vielleicht stehe ich ja vorm falschen Regal.

»Wie hieß noch mal Ihr letzter Film?« Die Frage kommt natürlich von der Kleinen. Sie sieht mich finster an, und ich fange an, sie sympathisch zu finden. Man trifft heutzutage nicht mehr so leicht auf Frauen, die glauben, die Welt sei ihnen irgendwas schuldig.

Ihre Freundin, die schon die ganze Zeit ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagert, als ob sie pinkeln müsste, meldet sich zu Wort. »Ihr letzter Film war Lights of Berlin. Sie waren für einen Golden Globe nominiert, aber da waren Sie schon verschwunden.«

»Volle Punktzahl«, erwidere ich und ringe mir ein Lächeln ab, bevor ich mich wieder dem Regal zuwende und eine absolut oscarreife Vorstellung hinlege: ein ehemaliger Kinderstar im Drogeriemarkt, der brav Gesundheitsprodukte für die Mutter einkauft.

»Haben Ihre Eltern Sie zu Hause gebraucht?« Die Frau legt mir die Hand auf die Schulter, und ich gebe mein Bestes, nicht zusammenzuzucken. »Tut mir leid. Ich frage nur, weil Sie … Sie eines Tages einfach verschwunden sind. War das, weil Ihre Eltern Sie brauchten?«

Ihre Erleichterung ist spürbar, jedes ihrer Worte ist davon durchtränkt. Und darum geht es. Denn nicht nur hat mich diese Frau trotz meiner schlecht blondierten Haare, der fünf Kilo zu viel und der Jogginghose von Target wiedererkannt, nicht nur habe ich mit meiner bloßen Anwesenheit in demselben beschissenen Laden in derselben beschissenen Stadt wie sie ihre Existenz anerkannt, ich habe ihr auch nach einem Jahr des Wartens den Glauben an etwas zurückgegeben, das sie selbst vielleicht nie in Worte wird fassen können. Diese Frau wird diesen Gang mit Diätprodukten heute mit der Überzeugung verlassen, dass die Menschen von Natur aus gut sind und, was noch wichtiger ist, dass die Menschen von Natur aus berechenbar sind. Dass niemand auf der Welt ohne erkennbaren Grund eines Tages sein perfektes Leben einfach so hinter sich lassen würde. Und all das ausgerechnet an einem Montagnachmittag in Anaheim.

»Würden Sie vielleicht den Satz aus Lights of Berlin sagen?«, fragt sie schüchtern, und ihr schiefes Lächeln erinnert mich plötzlich an meinen Vater.

Ich starre auf den Boden. Es wäre ein Leichtes, den Satz zu sagen, aber die Worte bleiben mir im Hals stecken.

»Sie haben da Nudelsauce auf dem T-Shirt«, sagt die Kleine.

2

Ich nehme einen Umweg nach Hause, entlang identischer Straßen, gesäumt von Palmen und Vorstadthäusern im Stil der fünfziger Jahre. Meine Eltern leben seit beinahe acht Jahren hier, aber ich kann immer noch nicht glauben, dass so ein Ort außerhalb nostalgischer Teenagerfilme und albtraumhaften Spießbürgertums überhaupt existiert. Es ist die Art von Stadt, in der man sich niemals verlaufen kann, egal wie sehr man sich anstrengt, und deshalb lande ich auch wie immer vor dem adretten blassrosa Bungalow meiner Eltern. Eine Holzveranda schmückt die Vorderseite, und ein türkisfarbener Pool schimmert im Garten dahinter, genau wie bei jedem anderen Haus in der Straße.

Als ich die Haustür öffne, schlägt mir der Geruch von brutzelndem Fett entgegen. Mein Dad brät Eier mit Schinken zum Abendessen, dazu gibt’s ein paar kümmerliche Brokkoliröschen, um meinem früheren Lebensstil Respekt zu zollen. Seitdem ich wieder zu Hause bin, weiß ich, wie schlecht die Essgewohnheiten meiner Eltern tatsächlich sind und auf wie viele verschiedene Arten man Kartoffeln braten kann. Als ich nach Anaheim zurückkam, war ich Veganerin, aber während ich an meinem ersten Abend hier meinem Vater dabei zusah, wie er gewissenhaft einen Salat mit Ranch-Dressing und Speckwürfeln für mich zubereitete, wurde mir klar, dass ich nicht lange Veganerin bleiben würde.

Meine Mutter sitzt auf dem Sofa und sieht fern. Ein leichtes Lächeln umspielt ihre Lippen, und ohne hinzusehen weiß ich, dass entweder die Kardashians oder die Real Housewives von wo auch immer laufen. Früher, als wir noch in England wohnten, war sie ein mehr oder weniger erfolgreiches Model, doch jetzt ist sie einfach nur noch dünn und ständig müde, auch wenn sie das Haus mittlerweile kaum noch verlässt. Sie lebt stattdessen für ihre Reality-Shows und spricht von den Frauen darin, als wären sie ihre Freundinnen. Ich setze zu einer Entschuldigung an, da ich ihre Diätpillen nicht finden konnte, aber sie schüttelt nur leicht den Kopf, was ich als Zeichen dafür deute, dass sie keine Energie hat, darüber zu reden. Seit Kurzem hat sie sich angewöhnt, mit ihrer Energie zu haushalten und sie auf keinen Fall auf etwas zu verschwenden, das ihr missfällt oder Stress verursacht. Sie mag zwar penibelst auf ihren Energieverbrauch achten, aber die Kardashians sieht sie sich trotzdem jeden Tag stundenlang an.

Ich setze mich im Schneidersitz neben sie und achte darauf, die rosa Decke, die sie sich über den Schoß gebreitet hat, nicht in Unordnung zu bringen. Dad reicht uns beiden je ein Tablett mit einem darunter befestigten Kissen, sodass wir auf dem Sofa vor dem Fernseher essen können. Auf Moms Tablett ist ein Aquarell mit Mohnblumen gedruckt, auf meinem ein Bild von schlafenden Cockerspanieln. Dad setzt sich in den mit grünem Cord bezogenen Sessel neben Mom, und ich weiß jetzt schon, dass er sie während des Abendessens mit einem zärtlichen Gesichtsausdruck beobachten wird, was sie jedes Mal ärgert, wenn sie ihn dabei ertappt. Schwäche hat uns beide schon immer abgestoßen, was angesichts meines derzeitigen Zustands einer gewissen Ironie nicht entbehrt.

Ich fange mit dem Brokkoli an, und während ich mich langsam vom Kopf bis zum Stiel vorarbeite, wünschte ich, ich hätte nicht so getan, als wäre Salz eine Erfindung des Teufels. Der Brokkoli ist bis zur Ungenießbarkeit zerkocht. Ich ertränke ihn in Ketchup, bis er einigermaßen erträglich ist, und mache mich dann über den Schinken her. Die Kardashians legen eine Werbepause ein, und meine Mutter schaltet den Fernseher stumm. Das ist ihre Art, das System auszutricksen – sie würde niemals einen Mopp kaufen, nur weil es ihr irgendein frisch beförderter Werbechef ans Herz legt.

Ich beobachte sie dabei, wie sie mit einem Stück Schinken auf ihrem Teller spielt. Wir alle wissen, dass sie nicht mehr als ein Drittel davon essen wird, aber Dad zuliebe inszeniert sie diese Farce unbeirrt weiter.

»Und? Wie war euer Tag?«, fragt Dad, wobei er eine Schnittwunde an seinem Daumen begutachtet.

»Wunderbar«, antworte ich, und Mom lacht leise.

»Ganz ausgezeichnet«, sagt sie, bevor sie die Lautstärke wieder aufdreht. Ich schaue aus dem Fenster und beobachte Mr. Porter, den Nachbarn meiner Eltern, der seine Einfahrt mit Thanksgiving-Dekorationen schmückt; wie jedes Jahr wird er sie bald durch eine aufwendig gestaltete Weihnachtskrippe ersetzen. Ich weiß jetzt schon, dass er noch vor Ende des Jahres mindestens dreimal mit seinem Auto gegen beides fahren und allen anderen dafür die Schuld geben wird. In Momenten wie diesen kann ich beinahe verstehen, wieso meine Eltern nie aus Anaheim weggezogen sind. Die Unausweichlichkeit von alldem hier hat etwas Tröstliches an sich.

Beinahe ein Jahr ist es her, dass ich bei meinen Eltern vor der Tür stand, über der Schulter eine armeegrüne Reisetasche mit all den Dingen, ohne die ich, wie ich dachte, nicht leben könne und die mittlerweile fast alle verloren gegangen sind. Ich war nach sechs Monaten, an die ich mich nur noch bruchstückhaft erinnere, seit sieben Stunden nüchtern, und an dem Gesichtsausdruck meiner Eltern konnte ich erkennen, wie schlimm es um mich stand, noch bevor ich in den Spiegel blickte.

Ungeachtet dessen, was ich den beiden Frauen im Drogeriemarkt erzählt hatte, war ich, seitdem ich vierzehn war, nicht mehr wirklich Grace Hyde gewesen, und so musste ich mich anstrengen, um meine Rückkehr für meine Eltern so reibungslos wie möglich zu gestalten. Ich studierte ausführlich ihren Alltag, bevor ich mich in ihren Zeitplan einfügte – und begab mich nur zum Frühstück und zum Abendessen in ihre Nähe, niemals dazwischen. Sogar meinen undefinierbaren Akzent passte ich wieder an den ihren an, nahm meine Vokale an denselben Stellen zurück wie sie, um sie daran zu erinnern, wer ich gewesen war, bevor wir hierherzogen. Auch ich habe gelernt, am Altar der Fertiggerichte und Reality-Shows zu beten und dabei so zu tun, als wären wir wie jede andere Familie tief verwurzelt in den Vorstädten Südkaliforniens.

Tagsüber, wenn Dad bei der Arbeit ist und Mom ihre Nägel lackiert oder QVC schaut, spaziere ich durch Anaheim und lande in der Regel immer in demselben gepflegten Park, in dessen Mitte ein Springbrunnen aus rosa Marmor steht. Wenn ich hier aus dem Haus gehe, werde ich nur selten angesprochen, und wenn ich doch einmal um ein Foto gebeten werde, dann lehne ich höflich ab. Leute in Kleinstädten sind anders – sie stellen weniger Ansprüche an einen. Ich dachte, es würde schwer sein zu verschwinden, aber wie sich herausstellt, ist es das Einfachste auf der Welt. Ganz gleich wer man ist, sobald man das San Fernando Valley hinter sich lässt, ist man vergessen.

Was meine Familie betrifft, so stellt sie keine Fragen. Die diesjährigen Preisverleihungen der Filmindustrie standen vor der Tür und waren schon wieder vorbei, doch wir alle taten so, als hätte es meine achtjährige Karriere nie gegeben. Vielleicht respektieren sie meine Privatsphäre, oder vielleicht kümmert es sie einfach nicht, weshalb ich hier bin. Vielleicht habe ich ihre Aufmerksamkeit verloren, als ich wegzog, oder als ich das erste Mal Weihnachten nicht zu Hause war oder all die Male danach. Wenn ich ehrlich bin, muss ich mir eingestehen, dass ich jetzt nur zurückgekommen bin, weil ich wusste, dass es so sein würde: Genauso wie ich es nicht schaffe, um etwas zu bitten, weiß meine Familie nicht, wie sie es mir geben könnte.

3

Ich fühle mich relativ gut, als ich aufwache; draußen ist es so frisch wie schon lange nicht mehr. Als ich zu einem Spaziergang aufbrechen will, hält Mom mich auf.

»Hast du Lust, mit mir eine kleine Tour zu machen?«, fragt sie.

Verwirrt stehe ich im Flur, denn ich wohne jetzt seit dreihundertsechzig Tagen wieder zu Hause, und sie hat mir noch nie diese Frage gestellt. Meine Eltern fahren einmal in der Woche zum Einkaufen, und ich übernehme den Gang in die Drogerie, um die Sachen zu besorgen, die meine Mutter auch nach dreißig Jahren Ehe nicht vor den Augen meines Vaters kaufen will: ihre Diätpillen, Slipeinlagen und meine Tampons. Jeden zweiten Sonntag gehen wir zum Mittagessen in die Cheesecake Factory, und mein Vater bestellt drei Arnold Palmers und extra Brot, noch bevor wir uns gesetzt haben. Meine Eltern teilen sich die Fisch-Tacos, und ich nehme entweder das Hähnchen in Orangensauce oder die Spaghetti Carbonara. Gelegentlich gehen meine Eltern zu einer Party bei einem ihrer Nachbarn, und hinterher tut meine Mutter so, als hätte sie drei Stunden Waterboarding über sich ergehen lassen müssen, statt sich einfach nur über die besten Schulen in der Gegend zu unterhalten oder darüber, wie man die Bauordnung in Anaheim umgehen kann, um eine Sauna in seinem Gartenhaus zu installieren. Wir machen keine kleinen Touren zusammen. Es ist schon komisch, wie leicht es ist, zum Gewohnheitstier zu werden, selbst wenn die Gewohnheiten nicht die eigenen sind.

»Musst du irgendwas besorgen?« Ich versuche, nicht allzu misstrauisch zu klingen.

»Wenn du schon was vorhast, dann sag es einfach«, erwidert meine Mutter gereizt.

Ich schüttle den Kopf. »Nein, nein. Natürlich nicht«, sage ich, während sie nach ihrem marineblauen Steppmantel greift und in ein Paar alte UGG-Boots schlüpft. Die Sohlen sind auf der Innenseite abgelaufen, sodass ihre Knöchel ein wenig einknicken. Ich schaue weg und konzentriere mich stattdessen darauf, den Reißverschluss meiner Jacke zu schließen.

Als wir vor ihrem Auto stehen, drückt sie mir die Schlüssel in die Hand. Ich kann mich nicht daran erinnern, meine Mutter jemals in meinem Leben irgendwo hingefahren zu haben. Ich setze aus der Einfahrt zurück, dann schalte ich das Radio ein, das sie sofort leiser stellt.

Ich werfe ihr einen Blick zu, sie runzelt die Stirn.

»Augen auf die Straße, Grace, und nicht so schnell. Denk dran, ein Stoppschild nach dem anderen. Wer bitte hat dir das Autofahren beigebracht?«

Ich versuche, mich daran zu erinnern, wer mir das Fahren beigebracht hat, aber die Erinnerung ist irgendwo zwischen den verschwommenen Gesichtern und Orten verloren gegangen, die meine letzten Teenagerjahre ausmachen. Es war weder sie noch Dad, darauf will sie hinaus. Vor dem nächsten Stoppschild bremse ich extrafrüh ab, um sie glücklich zu machen.

»Nächste Woche ist es dann schon ein Jahr, dass du bei uns wohnst.« Meine Mutter kramt in ihrer Tasche, während sie redet.

»Sieht ganz danach aus«, erwidere ich und fahre langsam am nächsten Stoppschild vorbei.

»In zwei Wochen kommt ja auch deine Schwester zu Thanksgiving.«

»Auch das ist mir klar«, sage ich, obwohl ich es ganz vergessen hatte.

Meine Schwester Esme ist in einem Internat in Nordkalifornien und kommt viermal im Jahr nach Hause, und wir sind gezwungen, für die Dauer ihres Aufenthalts so zu tun, als wären wir eine halbwegs funktionale Familie: allabendliche Ausflüge in verschiedene Restaurantketten, die zur Pizza eine Beilage harmloser Vorhersehbarkeit servieren. All unsere Äußerungen müssen fröhlich und konstruktiv sein, und ich muss mich bemühen, nicht neidisch zu werden, wenn meine Mutter Esme zuliebe ihre Gleichgültigkeit gegenüber uns allen verbirgt. Sobald meine Schwester wieder weg ist, flaut ihr Interesse augenblicklich ab.

»Besteht denn die Gefahr, dass du bis dahin weißt, was du mit deinem Leben anfangen willst?«

»Ich habe mir eine Auszeit genommen, Mom«, antworte ich. »Und wer würde sonst deine Hormone aus der Apotheke holen, wenn ich nicht hier wäre? Esme hat keinen Führerschein.«

Bei meinem Ton runzelt sie die Stirn, wie ich mit einem kurzen Seitenblick sehe. Ich frage mich, ob das hier ihre Idee war – mich in einen geschlossenen Raum zu locken, um mich über meine Zukunftspläne auszufragen.

»Ich dachte, ihr habt mich gerne zu Hause.«

»Das hat überhaupt nichts mit uns zu tun«, erwidert sie. »Das hatte es nie.«

Das war das Ass, das sie im Ärmel hatte: Ich war diejenige, die sie verlassen hat, und dem habe ich nichts entgegenzusetzen.

»Du weißt schon, dass es nicht gut ist, wieder zu Hause zu wohnen, wenn man erwachsen ist, oder? Das nennt man Entwicklungsstillstand. Cynthia hat mir davon erzählt.«

»Mrs. Porter hat mit dir über Entwicklungsstillstand gesprochen?« Ich bin einigermaßen überrascht, denn ich hatte immer angenommen, Mrs. Porter sei so gut wie senil. Ich sehe sie immer in einem dicken Bademantel, bedruckt mit fluffigen gelben Enten, die Pflanzen in ihrer Einfahrt gießen.

»Dir ist klar, dass selbst ein paar der Kardashians immer noch zu Hause wohnen, oder? Wenigstens bin ich schon einmal ausgezogen.«

»Das stimmt nicht. Kim und Kanye sind nur bei Kris eingezogen, weil sie ihr Haus renoviert haben. Und selbst die jüngeren Mädchen wohnen nicht mehr dort. Kylie hat ein Haus in Calabasas gekauft und es für drei Millionen wieder verkauft. Außerdem ist sie jetzt Mutter!«

»Das ist einfach nur traurig, Mom. Du weißt viel zu gut Bescheid. Du solltest nicht einmal wissen, wo Calabasas ist.«

»Hier müssen wir nach links«, sagt meine Mutter, ohne darauf einzugehen.

Ich biege links ab und sage mir, dass ich nach drei Häuserblocks wieder links abbiegen kann. Dem Rasternetz sei Dank. Ich bremse ab, um eine alte Frau mit einem Rollator über die Straße zu lassen. Mom schnalzt ungeduldig mit der Zunge, und ich muss ein Grinsen unterdrücken.

»Grace, du hast ein Haus in Venice und mit deinem letzten Film 3,2 Millionen Dollar verdient. Du kannst mir nicht ernsthaft erzählen, dass du hier glücklich bist.«

»Woher willst du das wissen?«

»Google«, entgegnet sie.

»Super, dann weißt du ja auch, dass ich für das Haus auch Steuern und Maklergebühren zahlen muss«, sage ich und reibe mir die Augen. »Und ihr seid von London nach Anaheim gezogen, in ein pinkfarbenes Haus, und du willst mir erzählen, ihr seid glücklich hier?«

»Wir sind älter als du. Glücklich zu sein ist nicht mehr wichtig«, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen, und ich wünschte, sie hätte das nicht gesagt, denn der Satz schlägt irgendwo tief in meinem Inneren Wurzeln. Ich mache das Fenster auf, und ausnahmsweise ist es so kalt in Südkalifornien, dass ich meinen Atem sehen kann.

»Na gut, Little Miss Sunshine. Versuchen wir es mal so. Nenn mir nur einen Moment, in dem du glücklich warst, seitdem du wieder hier bist. Und ich meine wirklich glücklich. Wenn du das kannst und es auch noch glaubhaft klingt, dann lass ich dich in Ruhe.«

Ich halte an einer Ampel und sehe sie an. Das Haar meiner Mutter ist immer noch rot, aber dünner geworden, und vereinzelt blitzen graue Strähnen am Ansatz hervor. Ihre Schönheit wirkt mittlerweile leicht verzerrt, als ob ihre Züge mit dem Alter zu groß für ihr Gesicht geworden wären.

»Letzte Woche, als wir bei Costco einkaufen waren und es diese Megapackung der scharfen Sauce gab, die wir so gerne essen, da war ich glücklich.«

Meine Mutter sieht mich an, als sei ich verrückt geworden, und ich zucke mit den Schultern.

»Kannst du hier reinfahren?«, fragt sie und zeigt auf den Parkplatz eines Bioladens, in dem ich noch nie war. Ich tue ihr den Gefallen.

»Ich brauche nur eine Minute«, sagt sie. Ich sehe ihr hinterher, als sie den Laden betritt. Während ich warte, starre ich auf die Schaufensterauslage, in der mindestens zwölf Abzüge desselben Fotos in verschiedenen Größen zu sehen sind. Es zeigt einen Mann mit einer Metallhantel in der Hand, der in einer tiefen Hocke sitzt und dessen Stiernacken von geschwollenen Adern überzogen ist. Nicht unbedingt die vorteilhafteste Pose.

Mom öffnet die Autotür und steigt wieder ein.

»Meine Tabletten haben sie hier nicht«, sagt sie.

»Okay«, erwidere ich, weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll. Meine Eltern mögen keine Veränderung. Mir kommt es vor, als hätten sie beschlossen, dass der Umzug von England hierher die letzte Umstellung in ihrem Leben sein würde, und so haben sie sich einfach zurückgelehnt und warten nun darauf, alt zu werden und zu sterben. Man könnte fast vergessen, dass beide noch nicht einmal fünfzig sind.

Ich lege ihr die Hand auf den Arm. Sie zieht ihn instinktiv zurück, und mir wird klar, dass ich mich nicht erinnern kann, wann wir das letzte Mal bewusst Körperkontakt hatten. Wahrscheinlich bevor ich nach L. A. gezogen bin.

»Wohin soll’s gehen? Nach Hause?«, frage ich.

Sie nickt und stellt im Radio einen Country-Sender ein.

»Dir ist bewusst, dass diese Pillen nichts anderes als Speed sind?«, frage ich nach einer kurzen Pause. »Die sind nicht gut für dich.«

»Bist du sicher, dass du in der Position bist, mir einen Vortrag über Drogen zu halten, Grace?«

»Keine Ahnung. Warum lässt du nicht noch ein paar Mahlzeiten aus, und dann unterhalten wir uns«, antworte ich reflexartig.

Sie zuckt zurück, als hätte ich sie gebissen.

Ich starre auf die Straße und denke den Rest der Fahrt an all die Dinge, die ich stattdessen hätte sagen können.

4

Der Tag, an dem sich meine Rückkehr nach Anaheim jährt, kommt und geht, ohne dass meine Mutter etwas dazu sagt, und ich frage mich, ob sie unser Gespräch über meine Zukunft vergessen hat. Es ist eher untypisch für sie, so schnell von etwas abzulassen, aber sie hat die letzten paar Tage in einem neurotischen Zustand verbracht, weil sie alles für den Besuch meiner Schwester vorbereiten musste: Sie hat die zehn Jahre alten Familienporträts, die die grünen Wände unseres Flurs schmücken, mit militärischer Präzision abgestaubt und das Zimmer meiner Schwester bereits zweimal gründlich geputzt, obwohl Esme erst in einer Woche kommt.

Ich für meinen Teil habe währenddessen in Gegenwart meiner Mutter wie verrückt gelächelt, um ihr zu beweisen, wie glücklich ich bin. Wie sich herausstellt, ist es ziemlich anstrengend, ständig glücklich zu sein. Keine Ahnung, wie die Mormonen das aushalten. Sonst gehe ich meinen Eltern so gut wie möglich aus dem Weg und lasse sogar das morgendliche Kaffeeritual ausfallen, obwohl das bedeutet, dass ich für meinen Kaffee vier Straßen weiter bis zum nächsten Starbucks laufen muss.

Eines Morgens werde ich von ungewöhnlich lautem Haustürknallen geweckt und höre, wie im Flur vor meiner Schlafzimmertür etwas abgestellt wird. Während ich mich noch im Bett räkele, höre ich gedämpft Stimmen durch den Spalt unter der Tür dringen und etwas, das sich wie ein Schluchzen anhört. Es ist noch früh, und wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich wieder einschlafen, aber ich bin einigermaßen interessiert daran, was da vor sich geht, denn es entspricht nicht der üblichen Morgenroutine meiner Eltern.

Ich stehe auf und gehe in meiner grauen Jogginghose und einem alten Winnie-Pooh-T-Shirt auf den Flur, wobei ich über einen großen lila Koffer stolpere. Meine Eltern sitzen im Wohnzimmer am Esstisch, den wir sonst nur benutzen, wenn sich ausnahmsweise einmal Besuch zu uns verirrt. Ein Strauß gelber Tulpen steckt in einer Vase, und die rosa Glitzertasse, die in Esmes Abwesenheit niemand anfassen darf, steht auf dem Tisch vor einem leeren Stuhl.

»Seit wann trinkst du Kaffee?«, frage ich meine Schwester, als sie aus der Küche ins Wohnzimmer kommt. Ihr schwarzes Haar ist im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, und ihre Haut ist seit unserer letzten Begegnung noch schlechter geworden – stellenweise, vermutlich da, wo sie an ihren Pickeln herumgedrückt hat, irgendwie weich und roh. Wir umarmen uns kurz, aber wie immer passen wir nicht richtig zusammen, und ihre Schulter bohrt sich in meinen Hals. Ich nehme mir einen Stuhl und setze mich ihr gegenüber an den Tisch. Einen Moment lang schweigen wir uns alle an.

»Worüber sprechen wir?«, frage ich.

Mein Vater zupft an einem Stück trockener Haut auf seinem Handrücken, und meine Mutter sieht mich stirnrunzelnd an. Irgendetwas stimmt nicht. Ich war schon immer sehr empfänglich für Stimmungen, auch wenn ich mich dann nicht immer entsprechend verhalte.

Nach einer kurzen Pause, in der klar wird, dass meine Eltern mir nicht antworten werden, sagt Esme: »Ich bin bis zum Ende des Jahres suspendiert worden.« Sie versucht, gelangweilt zu klingen, und meine Mutter zuckt leicht zusammen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sehr es ihr gegen den Strich geht, dass ich hier bin, um den Niedergang der zweiten Tochter mitzuerleben.

»Wieso?«, frage ich. Die Suspendierung interessiert mich aus mehreren Gründen, nicht zuletzt deswegen, weil sie meines begrenzten Wissens über Esme als Teenager nach völlig undenkbar ist. Meine Schwester, schon immer ein nachdenkliches Kind, ist zu einem ernsthaften Teenager herangewachsen, der sowohl dank der grenzenlosen Liebe meiner Eltern als auch durch den Sonderstatus, den sie in ihrem Eliteinternat genießt, von allem abgeschirmt wird. Selbst ihre blasse Haut scheint zu verletzlich zu sein für die unbarmherzige südkalifornische Sonne hier, als wäre sie bisher von allem Rauen verschont geblieben.

Meine Schwester kommt äußerlich gesehen nach meinem Vater, was jemand, der meinem Vater nie begegnet ist, als Kompliment verstehen könnte. Während meiner Kindheit, bevor ich begriff, wie die Welt funktioniert, wie manche Dinge eher Fluch als Segen sein können, fühlte ich mich immer schuldig, wenn Leute mir Nettigkeiten über meine Haare oder meine perfekten weißen Zähne sagten, während Esme für ihre Mathenoten oder ihr Klavierspiel gelobt wurde. Ich bildete mir ein, dass das hieß, ich sei irgendwie besser, und dass meine Eltern sie nur mehr liebten, um ihre Schlichtheit zu kompensieren. Dabei war Esme in Wirklichkeit wohl einfach freundlicher als ich, leichter zu fassen und weniger aufmerksamkeitsheischend. Wenn ich zu viel darüber nachdachte, wurde ich manchmal eifersüchtig auf sie, aber ich vermute, dass es ihr mit mir genauso ging.

Esme streckt sich und zuckt gleichzeitig mit den Schultern, eine Bewegung, die mich so sehr an mich selbst erinnert, dass ich innehalte.

»Ich will nicht darüber reden«, sagt sie, wobei ihr Akzent ausgeprägter ist denn je. Ich versuche, in dieser sechzehnjährigen Amerikanerin die Schwester zu finden, die mir einmal so vertraut war, doch es scheint aussichtslos. Ich weiß noch, wie Esme, als sie klein war, alles zerlegte, was ihr irgendwie wichtig war. Sie nahm ihre heiß geliebte American-Girl-Puppe auseinander oder das Transformers-Spielzeugauto, das sie zum sechsten Geburtstag bekommen hatte, nur damit sie, sollten sie einmal wirklich kaputtgehen, wusste, wie man sie reparierte. Und so war in unserem Haus in England der Boden ständig mit einsamen Gliedmaßen und einzelnen Gummirädern übersät, doch sie stellte ihre Logik nie infrage.

Meine Mutter neben mir seufzt hilflos, und sie tut mir leid, auch wenn sie höchstwahrscheinlich bereits überlegt, wie sie mir die Schuld für das Ganze in die Schuhe schieben kann. Was ihr nicht allzu schwerfallen wird, weil wir England einzig und allein meinetwegen verlassen haben.

»Was ist passiert? Schlechte Noten?«, frage ich in dem Versuch, die Stimmung aufzulockern. Schon als sie noch ein Kind war, gab es keinen Zweifel daran, dass Esme schlauer war als Mom, Dad und ich zusammen.

Esme schüttelt den Kopf.

»Hast du endlich diese hässliche Schuluniform verbrannt?«

Esme sieht mich stirnrunzelnd an, und ich bemerke zu spät, dass sie unter ihrem Wollpullover immer noch den grünen Faltenrock trägt. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass meine Schwester diesen besonderen Blick hat, so als könne sie bis tief ins Innere der Menschen schauen.

»Alkohol?«, frage ich. »Drogen?«

»Ich bin nicht du«, murmelt Esme, gerade laut genug, dass es alle hören können.

»Na ja, ich wage zu bezweifeln, dass es wegen Sex war«, sage ich etwas gekränkt, da sie meinen Konsum vor unseren Eltern erwähnt, auch wenn mir im gleichen Atemzug klar ist, dass ich es verdient habe.

»Grace!«, sagt meine Mutter und kommt Esmes Tränen zuvor, indem sie nach ihrer Hand greift. Ich schiebe meinen Stuhl zurück, stehe auf und gehe in die Küche, während ich überlege, ob ich mich schon entschuldigen soll. Wann ist es für mich so schwierig geworden, eine zivilisierte Unterhaltung mit anderen Menschen zu führen? Ich schenke mir den Rest Kaffee aus der Kanne ein, den Teil mit dem schlammigen Kaffeesatz, der einem immer in den Zähnen hängen bleibt, und spiele mit dem Gedanken, einfach wieder ins Bett zu gehen.

Ich sehe mir gerade alte Fotos an, als Mom an meine Tür klopft. Ohne abzuwarten, kommt sie herein. Es ist das erste Mal, dass sie mein Zimmer betritt, seitdem ich wieder hier bin.

Zögernd steht sie neben dem Bett, also mache ich Platz, und sie setzt sich ans Fußende. Sie lehnt sich gegen die lila Glitzerwand und legt die Hände in den Schoß. Allein das fühlt sich schon viel zu vertraut an. Ich winde mich unter der Decke und wünschte, ich würde nicht wie ein Pflegefall im Bett liegen.

»Wer ist das?«, fragt sie und blickt mit zusammengekniffenen Augen auf die Fotos auf meinem Bett.

»Das da ist Anna.« Ich zeige auf ein hübsches dunkelhaariges Mädchen, das neben mir steht und ein Peace-Zeichen in Richtung Kamera macht.

»Ach, genau, du hattest Ballettunterricht mit ihr. Ich erinnere mich an ihre Mutter. Sie hatten einen Fernseher, der fast größer war als ihr Haus«, sagt sie und legt das Foto wieder auf den Stapel. Früher wollte sie damit sagen, dass solche Leute geschmacklos und unkultiviert waren. Aber sie vergisst den 62-Zoll-Fernseher, der unten über dem elektrischen Kamin hängt. Sie verlagert ihr Gewicht, und ich kann ihre spitzen Knochen sehen, die sich unter dem Baumwollhemd abzeichnen.

»Esme hat es dieses Jahr nicht leicht gehabt«, sagt sie.

»Sie war kaum zu Hause«, erwidere ich. »Woher soll ich das wissen?«

»Das musst ausgerechnet du sagen«, sagt meine Mutter, und ich erkenne zu spät, dass ich ihr direkt in die Falle gegangen bin. Denn natürlich bin ich der Grund dafür, dass sie ans andere Ende der Welt gezogen sind, nur um dann von mir verlassen zu werden. Und sie haben keine andere Möglichkeit gesehen, mich dafür zu bestrafen, als ihre Welt immer mehr zu verkleinern, bis es für mich keinen Platz mehr darin gab.

»Hab schon verstanden. Ich geh mich nachher bei ihr entschuldigen«, sage ich nach einer kurzen Pause, nur für den Fall, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Gespräch mit ihr in andere Bahnen lenken kann.

Meine Mutter zuckt mit den Schultern, als hätte ich nicht verstanden, worum es geht.

»Ich habe das ernst gemeint, was ich neulich gesagt habe. Du kannst dich nicht für immer hier verstecken.«

»Mom, müssen wir das schon wieder durchkauen? Ich bin kein kleines Kind mehr.«

»Sagt das Mädchen im Disney-Schlafanzug, das seine Schwester zum Weinen bringt«, entgegnet meine Mutter. »Dir hat es nie an etwas gefehlt, darum bist du so, wie du bist.«

Man kann über meine Mutter sagen, was man will, aber sie lässt sich keine Gelegenheit für einen Seitenhieb entgehen.

»Ich habe den Großteil meiner Teenagerjahre allein an Filmsets verbracht, also erzähl mir bloß nicht, mir hätte es nie an etwas gefehlt.« Ich versuche ruhig zu bleiben, aber da ist etwas in meinem Tonfall, das ich nicht ganz unter Kontrolle habe. Mit ihr zu streiten ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Die unbedeutendste Kleinigkeit war früher Anlass zum Streit, wobei es uns beiden relativ egal war, was die andere sagte. Bis es dann irgendwann nicht mehr so war. Wir sagen viel, was nichts bedeutet, aber es ist ein bisschen wie bei einem dieser Münzschieber in einer Spielhalle: Jede Beleidigung schiebt uns ein wenig näher an den Rand des Abgrunds, bis es schließlich zu spät ist.

»Wenn du was zu sagen hast, dann sag es einfach«, sagt Mom und sieht mich mit schmalen Augen an, aber ich weiche ihrem Blick aus und ignoriere das Adrenalin, das jetzt durch meinen Körper pulsiert. Sie schüttelt den Kopf. »Du hast alles gehabt.«

»Und trotzdem würde ich jederzeit mit dir tauschen«, erwidere ich, und wir sind uns beide sofort bewusst, was ich da gerade gesagt habe: wie klein ihr Leben ist, da sie sich an meines anpassen musste, und wie viel mehr sie geopfert hätte, um nur einen Bruchteil meines Erfolges zu haben.

»Du warst schon immer egoistisch, Grace. Schön zu sehen, dass du dich nicht geändert hast.«

»Ich erwarte wirklich keine Vorzugsbehandlung von dir, aber ich dachte, dass du wenigstens so tun könntest, als würdest du mich mögen«, flüstere ich. »Ich hab doch gesagt, ich werde mich entschuldigen.«

Wir sitzen einen Augenblick einfach nur da, bevor sie aufsteht. Es sieht so aus, als würde sie gehen, doch mit der Hand auf der Türklinke hält sie noch einmal inne und sieht mich mit festem Blick an.

»Willst du die Wahrheit wissen, Grace?«

Ich zucke mit den Schultern, denn sie wird es mir so oder so sagen.

»Ich glaube nicht, dass es deiner Schwester im Moment guttut, mit dir zusammen zu sein.«

Ich stehe auf und wäre plötzlich am liebsten ganz weit weg.

»Ach herrje, keine Ahnung, wie es so weit kommen konnte«, sage ich und lasse das Polaroid, das ich in der Hand halte, aufs Bett fallen. Das Foto wurde in Disneyland aufgenommen, kurz bevor sich unser Leben für immer veränderte. Ich war damals zwölf. Dad und ich stehen zu beiden Seiten eines lebensgroßen Pluto und grinsen in die Kamera. Meine Schwester hält meinen Vater an der Hand und lugt schüchtern hinter ihm hervor. Mom steht neben mir, sie hat den Arm um meine Schultern gelegt und paillettenbesetzte Micky-Maus-Ohren auf dem Kopf. Ich frage mich, ob ihre Abneigung mir gegenüber schleichend kam, sodass sie es selbst kaum merkte, oder ob sie wie eine Flutwelle plötzlich über ihr hereinbrach.

»Ist dir eigentlich bewusst, dass du mich nie gefragt hast, wieso ich zurückgekommen bin?« Ich dränge mich an ihr vorbei, gehe aus dem Zimmer und durch die Vordertür ihres rosa Hauses hinaus und die Verandastufen hinunter, bis ich unter dem endlos blauen Himmel stehe. Dann renne ich los, vorbei an kilometerlangen Reihen von Bungalows mit ihren Stuckverzierungen, ihren Geländewagen und wehenden amerikanischen Flaggen in der Einfahrt.

5

Als ich dreizehn war, kam ein Casting-Chef an meine Schule in London, um ein neues Gesicht für die Besetzung eines Dreiteilers über ein Trio von jugendlichen Auftragskillern an einer internationalen Spionageschule zu finden. Wir alle meldeten uns zum Vorsprechen für die Rolle. Die anderen Mädchen bereiteten sich kichernd den ganzen Vormittag darauf vor und stritten sich darüber, wer von ihnen es am meisten verdient hatte. Ich ignorierte sie genauso, wie ich den prüfenden Blick des Casting-Chefs ignorierte, und gab stattdessen vor, in meine zerfledderte Ausgabe von Der Fänger im Roggen vertieft zu sein, weil ich fand, dass mich das interessant erscheinen ließ. Ich hatte langes, glänzendes rotbraunes Haar, ein blaues und ein grünes Auge und Grübchen, was zusammengenommen bedeutete, dass ich bereits beliebt war. Ich konnte es mir also leisten, überheblich zu sein. Wie sich herausstellte, sind Grübchen nicht nur an einer staatlichen Schule in London von Bedeutung, sondern überall.

In den ersten dreizehn Jahren meines Lebens waren in unserer Erdgeschosswohnung in Islington ständig zahlreiche Freunde meiner Eltern anzutreffen, wobei jeder eingeladen wurde, den meine Mutter auch nur halbwegs interessant fand. Die Erwachsenen tranken viel und diskutierten lautstark über alles Mögliche, von Princess Diana bis hin zum Marxismus, und obwohl mein Vater über seinen eigenen bodenständigen Arbeiterklassencharme verfügte, verstand ich schon damals, dass meine Mutter der Grund war, weshalb die Leute immer wieder kamen. Sie konnte ausgesprochen witzig sein – eine Mischung aus messerscharfer Beobachtung und gelegentlich erstaunlicher Abgebrühtheit –, und sie war wunderschön, mit dichtem kastanienbraunem Haar und Augen von der Farbe eines Swimmingpools, über dem eine dünne Eisschicht liegt.

Als ich älter wurde, sagten die Leute, ich sei ihre Doppelgängerin, nicht nur, weil ich ihr ähnlich sah, sondern auch, weil ich mich bemühte, ihr Lachen, ihre Intonation und den Klang ihrer Stimme zu imitieren. Alle sollten sehen, dass wir nicht nur gleich waren, sondern auch besser waren als alle anderen. Als meine Schwester geboren wurde, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass sie, die mit ihrer Blässe und Ernsthaftigkeit eigentlich keine Bedrohung für mich darstellen sollte, von meiner Mutter abgöttisch geliebt wurde. Wie sich herausstellte, hatten sich meine Eltern schon seit einer ganzen Weile ein zweites Kind gewünscht, und Esme war der Hauptgewinn.

Als es in der Mittagspause Zeit für das Vorsprechen war, stand ich neben den anderen Mädchen auf der Bühne unserer Schulaula, schämte mich dafür, dass wir alle so gleich aussahen, und tarnte meine Scham als Langeweile. Die anderen Mädchen wippten vor Aufregung auf den Zehenspitzen und sprachen mit kippenden Stimmen, als sie ihren Text vortrugen, wobei sie versuchten, sich von ihren Freundinnen, die in der Aula saßen, ihnen wie verrückt winkten und Grimassen schnitten, nicht zum Lachen bringen zu lassen.

Als ich an der Reihe war, war mein Kopf völlig leer. Natürlich hatte ich nicht geprobt und war einfach davon ausgegangen, ich würde meinen Text wie geschmiert vortragen, von der Bühne gehen und vielleicht den Mittelfinger in Richtung Auditorium strecken, um die anderen Mädchen zum Lachen zu bringen. Stattdessen stand ich auf der Bühne, versuchte mir nicht in die Hose zu machen – selbst ich hätte mich nie von so etwas erholt – und stellte fest, dass ich diese Rolle unbedingt, ohne jeden Zweifel haben wollte. Diese Tatsache genau in dem Moment zu realisieren, in dem ich dafür sorgte, dass es nie passieren würde, ließ mich in Tränen ausbrechen. Alle anderen erstarrten, denn ich war zu alt, um so hemmungslos zu weinen. Schließlich brachte ich heftig schluchzend und kaum verständlich meine Zeilen heraus. Am selben Abend noch riefen die Produzenten meine Eltern an und fragten, ob ich für Probeaufnahmen nach L. A. fliegen könne. Von diesem Moment an sahen mich meine Eltern mit anderen Augen, und zum ersten Mal seit der Geburt meiner Schwester wusste ich wieder, wie ich ihre Aufmerksamkeit auf mich ziehen konnte.

Wenn ich daran zurückdenke, schäme ich mich dafür, wie sehr ich das alles wollte.

6

Als Disney mir eine Eintrittskarte auf Lebenszeit schenkte, weil ich einen Film mit ihnen gedreht hatte, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sie je zu benutzen – geschweige denn ein ganzes Jahr einmal pro Woche, so wie jetzt, seitdem ich wieder in Anaheim bin. Jede Woche spaziere ich vom Haus meiner Eltern zu dem Hotel, in dem wir übernachteten, als wir das erste Mal nach Kalifornien kamen, noch bevor wir überhaupt daran dachten, hierherzuziehen. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber manchmal geht es mir einfach besser, wenn ich an einem Ort sein kann, der allein dafür konzipiert wurde, die Leute an etwas glauben zu lassen. Ich gebe ungern zu, dass Disneyland mich schlicht an unbeschwertere Zeiten erinnert, deshalb schiebe ich meine regelmäßigen Besuche auf das Büfett und die Micky-Maus-Waffeln.

Außerdem ist dies der einzige Ort, an dem ich an einem Donnerstagvormittag ungeniert in Schlafanzug und Turnschuhen aufkreuzen kann. Nachdem man mir einen kleinen Tisch in der Nähe der Küche zugewiesen hat, stelle ich mich am Büfett an. Ich lade mir das Übliche auf mein Tablett: drei Micky-Maus-Waffeln, zwei Schnitze Honigmelone und eine Tasse schwarzen Kaffee, der wie immer so sehr nach Asche schmecken wird, dass ich versucht bin, nach einer darin schwimmenden Zigarettenkippe zu suchen. Ich setze mich wieder an meinen blank gewienerten Tisch und beobachte die Kinder, die um mich herum dank eines ahornsirupbedingten Zuckerhochs Krawall machen. Sie stehen brüllend auf Stühlen, stürmen zwischen den Tischen hindurch, stoßen dabei Gläser und Flaschen um und vibrieren förmlich vor Adrenalin. Während ich ihnen zusehe, kann ich mich vage daran erinnern, wie es ist zu wissen, dass man glücklich ist, genau in dem Moment, in dem man es fühlt, und nicht erst hinterher.

Ich habe zwei meiner Waffeln gegessen, als Dornröschen das Restaurant betritt. Sie bleibt kurz am Eingang stehen, lässt den Blick durch den Raum schweifen und setzt sich schließlich auf den Platz mir gegenüber. Das überrascht mich, denn ich komme seit einem Jahr hierher, immer mit Sonnenbrille und Baseballkappe, und bisher hat mich nie jemand angesprochen oder wiedererkannt.

»Geht’s dir gut, Süße?«, fragt Dornröschen mit piepsiger Stimme. Sie hat einen leichten Südstaatenakzent. Ich versuche, nicht auf die bröckelige Foundation zu starren, die ihr im Mundwinkel klebt.

»Alles in Ordnung, danke.« Ich lächle sie höflich an und widme mich meiner letzten Waffel, in der Hoffnung, dass sie sich an einen anderen Tisch setzen wird. Ein vorpubertärer Junge am Nachbartisch blickt sie eindringlich an.

»Wow, du bist ja Britin.« Sie blinzelt angestrengt unter dem Gewicht ihrer falschen Wimpern. »Ich hab dich hier schon mal gesehen. Ich mag deine Filme.«

»Oh, danke. Ich mag deinen … Film auch«, erwidere ich, unsicher, wie der Verhaltenskodex für Erwachsene in Disneyland wohl aussieht und ob es sie beleidigen könnte, wenn ich ihr ihre Rolle nicht abnehme.

»Nett von dir, dass du lügst«, sagt sie, und ich frage mich, ob ihr Job es mit sich bringt, sich über so etwas Gedanken zu machen. Mein letzter Film war ein Biopic über eine Prostituierte, die sieben ihrer ehemaligen Kunden ermordete, und es würde mir wohl selbst heute noch sehr nahegehen, wenn jemand diese Frau kritisieren würde. Es überrascht mich immer wieder, wie bereitwillig wir jemandem verzeihen, wenn wir glauben, die Person zu verstehen.

»Wenn meine einzigen Freunde ein Haufen Ungeziefer und drei senile Schlampen wären, würde ich denjenigen, der mich aufweckt, umbringen«, sagt Dornröschen und zupft an ihrer Perücke herum. Der Haaransatz unter dem synthetischen gesponnenen Gold ist dunkel.

»Es juckt«, erklärt sie. »Willst du ein Foto mit mir?«

»Ich habe keine Kamera.«

»Aber du hast ein Handy. Jeder hat ein Handy«, sagt Dornröschen und sieht mich misstrauisch an.

»Ich habe keines.« Ich klopfe auf meine Hosentaschen und nicke in Richtung des Jungen am Nachbartisch, der uns mittlerweile mit unverhohlenem Interesse beobachtet. Sein Micky-Maus-Sandwich mit Erdnussbutter und Marmelade schwebt vergessen vor seinem geöffneten Mund. »Der Junge da hätte vielleicht gerne eins.«

»Glaub ich kaum. Die Kinder wollen alle nur noch Elsa und Anna. Ich kriege dafür die widerlichen Väter ab.«

»Tut mir leid zu hören.« Ich schiebe meine Sonnenbrille auf dem Nasenrücken nach oben. Dornröschen spielt mit den Zuckerpäckchen und bringt sie in ihrem Behälter durcheinander, sodass der Süßstoff jetzt zwischen braunem Zucker und Stevia steckt. Sie macht keinerlei Anstalten, aufzustehen und zu gehen.

»Hör mal, ich will nicht unhöflich sein, aber ich bin wirklich nur wegen der Waffeln hier.« Ich deute auf meinen Teller.

»Na gut, kein Grund, gleich zickig zu werden.« Ihre Stimme klingt jetzt tiefer und rau. Sie schiebt ihren Stuhl zurück und steht auf.

»Der Hotelmanager hat mich gebeten, mit dir zu reden, weil du immer so traurig aussiehst, und dass du, na ja, die anderen Gäste verschreckst. Die da oben haben schon Meetings wegen dir abgehalten, um zu besprechen, was sie mit dir machen sollen.«

Sie wartet auf eine Antwort von mir, und als diese nicht kommt, streckt sie mir ihren Mittelfinger entgegen und geht. Der Junge am Nachbartisch starrt ihr mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen hinterher.

Ich komme mit einem zweieinhalb Meter hohen Weihnachtsbaum nach Hause zurück, den ich hinter mir her schleife. Eigentlich ist es Anfang November noch zu früh dafür. Aber die Begegnung mit Dornröschen hat mich aufgemuntert, und wenn ich es schaffe, den richtigen Ton zu treffen, wird die Geschichte vielleicht sogar meine Mutter lustig finden. Nach unserem Streit fühle ich beinahe so etwas wie Euphorie – als ob sich endlich die dicke Luft aufgelöst hat, die zwischen uns steht, seitdem ich wieder in Anaheim bin. Vielleicht kann ich ihr sogar ein bisschen mehr von meinem wahren Ich zeigen, hin und wieder die Maske fallen lassen. Das war schon immer so: Nachdem wir uns von unserer schlechtesten Seite gezeigt haben, zeigen wir uns gleich darauf von unserer besten. Wenn alles so läuft wie immer, werden wir uns nicht entschuldigen und die Angelegenheit nicht mehr erwähnen müssen.

Als ich sechzehn war, sagte mir meine Mutter bei einem besonders schlimmen Streit, dass sie mit Zwillingen schwanger gewesen war, aber ich meinen Zwilling im Mutterleib tötete und allein zur Welt kam. Ich habe meinen Tutor am Filmset danach gefragt, und er erklärte mir, dass der andere Fötus wohl eines natürlichen Todes starb und ich wahrscheinlich das Embryonalgewebe in mich aufnahm, da es im Mutterleib eben nur begrenzt Platz und Entsorgungsmöglichkeiten gibt. Dieses Phänomen ist als Vanishing Twin Syndrom – verschwundener Zwilling – bekannt, aber laut meiner Mutter habe ich, noch bevor ich geboren wurde, zu viel Platz eingenommen. Ich habe sonst nie jemandem davon erzählt, nicht weil ich traumatisiert wäre oder so etwas, sondern weil ich weiß, wie sich das anhören muss. Es wäre einfach nicht fair, jemanden anhand eines einzigen, furchtbaren Moments zu definieren, geschweige denn die eigene Mutter.

Ich nicke Donna, der anderen Nachbarin meiner Eltern, zu, die gerade von Kopf bis Fuß in Samt gekleidet das Haus verlässt, und zerre den Baum über die Veranda durch die Vordertür ins Haus, wobei ich eine Spur von Tannennadeln zurücklasse. Mein Vater steht in der Küchentür, die Hände in die Taschen seiner Cordhose gesteckt. Ich lehne den Baum gegen die Wand. Er sieht mich einen Moment lang an, als wäre ihm nicht ganz wohl bei der Sache. Meine Mutter lässt nicht lange auf sich warten, und ich kann sehen, dass sie geweint hat. Ich atme tief durch und versuche den Ärger, der in mir hochkommt, zu unterdrücken.

»Wisst ihr schon, dass Donna einen neuen Hund hat?«, frage ich und versuche, einen möglichst heiteren Gesichtsausdruck aufzusetzen, um zu signalisieren, dass ich ihr verziehen habe. »Ich glaube, sie hat ihn aus einer Tötungsstation gerettet, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sie ihn auch nur vor ihrer Tochter gerettet. Die mit dem Drogenproblem. Und vielleicht kommt es mir ja nur so vor, aber hat sie irgendwas an ihren Lippen machen lassen?«

Meine Eltern verschwinden in der Küche, während Esme und ich den Weihnachtsbaum schmücken. Jeder Zweig wird mit grell glitzernden Kugeln behängt, eine hässlicher als die andere. Dad hat die Kiste mit Weihnachtsschmuck auf dem Dachboden gefunden, und als er damit vor uns stand, musste ich mich anstrengen, nicht an das erste Weihnachten zu denken, das ich nicht zu Hause verbrachte – oder an all die anderen danach. Ich würde gerne sagen können, dass es nicht das erste Mal war, aber das wäre wahrscheinlich gelogen. Während wir den Baum schmücken, summe ich Weihnachtslieder, um den Streit meiner Eltern auszublenden. Esme weigert sich noch immer, mit mir zu reden. Es erinnert mich an früher, als wir jünger waren und unsere Eltern sich noch laut und hitzig anschrien, anstatt sich in eisigem Tonfall anzuzischen. Damals kletterte Esme immer zu mir ins Bett, setzte sich mit dem Gesicht zur Wand und legte ihre Stirn dagegen, während unsere Eltern darüber stritten, dass meine Mutter zwölf Pfund für eine Feuchtigkeitscreme ausgegeben hatte oder mit ihren Freundinnen abends tanzen ging, wo doch die Nebenkosten noch nicht bezahlt waren. Ich dachte mir Geschichten und Lieder über eine Meerjungfrau namens Patrice aus, die gegen Piraten kämpfte, um Esme abzulenken. Sie war damals noch klein und erst acht, als ich wegging. Zu jener Zeit dachte ich, sie würde ganz allein mir gehören.

Ich werfe ihr verstohlene Blicke zu, während wir dekorieren, und kann kaum glauben, dass dieser ernste dunkelhaarige Teenager mir genauso fremd ist wie der Nachbar meiner Eltern. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen und eine kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen, die sie vermutlich entweder liebt oder verabscheut.

Das Ergebnis des Streits in der Küche ist ein Abendessen aus Tiefkühl-Kartoffelpuffer, aufgewärmten Hot Dogs und dazu einem Haufen zerkochtem Spinat. Esme wirft einen kurzen Blick auf ihren Teller und verkündet, sie müsse in ihr Zimmer und sich hinlegen. Sie ist normalerweise der Inbegriff von Höflichkeit, dieses Verhalten ist gänzlich untypisch für sie. Einen Moment lang starrt mein Vater meine Mutter hilflos an, doch schließlich lassen sie es ihr durchgehen, und ich sehe, wie es anfängt, wie sich ein Mensch von denen entfernt, die ihn doch so sehr lieben, dass es wehtut.

Ich setze mich zu Mom aufs Sofa, um eine Folge Real Housewives anzusehen. Dad reicht mir versehentlich das Tablett mit den Mohnblumen darauf, und Mom und ich tauschen schweigend, bevor wir zu essen beginnen. Ich fange mit dem Spinat an und arbeite mich zu den Hot Dogs vor, denn die Puffer sind natürlich das Beste und werden als Letztes gegessen. Ich mag Puffer wirklich gerne. Wie kommt Mom nur darauf zu behaupten, ich sei nicht glücklich?

»Grace …« Dad beginnt zu reden, als gerade etwas Entscheidendes passiert, und ich werfe ihm einen ungeduldigen Blick zu. Mom stellt den Fernseher stumm.

»Ich weiß, dass deine Mutter vorhin mit dir gesprochen hat, und ich wollte nur sagen, dass ich sie zu hundertzehn Prozent unterstütze. Was auch immer sie gesagt hat, ich stimme ihr vollkommen zu.« Er sieht aus, als würde es ihm körperliche Schmerzen bereiten, sich in diese Sache einzumischen. Allerdings ist das immer noch nicht gut genug für meine Mutter, denn sie gibt einen unzufriedenen Laut von sich.

»Toll, ich auch. Dann ziehen wir ja alle an einem Strang«, gebe ich zurück. Meine Mutter hält den Blick erwartungsvoll auf meinen Vater gerichtet. Ich schaue stirnrunzelnd zum Fernseher, aber keiner der beiden stellt den Ton wieder an, obwohl die Folge nach einer Werbepause wieder weitergeht. Wie in einem stummen Kräftemessen harren wir alle für ein paar Minuten wie eingefroren aus. Ich könnte ewig so weitermachen, aber ich will wissen, wie die Folge endet.

»Was ist der Maßstab?«, frage ich schließlich. Mein Vater sieht mich verwirrt an, während meine Mutter nur den Kopf schüttelt, denn sie weiß, was kommt.

»Du hast gesagt hundertzehn Prozent, aber ich habe keine Ahnung, was der Maßstab dafür ist. So funktioniert das nicht. Wie wäre es mit fünfhundert Prozent? Du könntest sie sogar zu einer Million Prozent unterstützen, wenn du dich wirklich anstrengen würdest.« Ich meine, Esme in ihrem Zimmer am Ende des Flurs losprusten zu hören, aber vielleicht bilde ich mir das ein.

»Grace!«, schnauzt meine Mutter. Ich lasse mich ins Sofa zurückfallen.

»Ich will euch nur ungern daran erinnern, dass ich euch dieses Haus gekauft habe. Also ist es eigentlich mein Zuhause«, erwidere ich und hasse mich mit jeden Wort mehr, das aus meinem Mund kommt. »Ihr könnt natürlich so lange bleiben, wie ihr wollt«, füge ich gnädig hinzu.

»Grace, bitte«, sagt Dad, und ich fühle mich schrecklich, denn er sieht so aus, als würde er gleich weinen. Manchmal wünschte ich, er könnte seine Gefühle genauso gut unterdrücken wie wir anderen auch.

»Das ist doch absurd«, sagt Mom und lässt in einer Geste der Fassungslosigkeit die Hände in den Schoß fallen. »Du kannst doch nicht so tun, als hätte es dein Leben in L. A. nie gegeben. Als würde es nicht mehr existieren …«

»Mom«, unterbreche ich sie und zähle in Gedanken bis fünf. »Können wir über etwas anderes reden?«

Ich gehe zum Fernseher und schalte den Ton wieder ein. Eine der Real Housewives ist ganz aufgelöst, weil ihre Freundin meint, sie habe ein Alkoholproblem. Ich lasse mich von ihrer Stimme berieseln, während mein Puls sich wieder einigermaßen normalisiert. Vielleicht ist es das, was Menschen außerhalb von L. A. oder New York tun, um zu meditieren.

»Ich habe heute übrigens etwas über die Independent Film Awards gehört«, sagt meine Mutter einen Augenblick später. Ich starre weiter auf den Fernseher, auch wenn sich mein Herzschlag wieder beschleunigt.

»Und wo in Anaheim hast du bitte davon gehört?«

»Das sagt man doch nur so, Grace. Ich habe es auf Facebook gelesen. Jedenfalls soll es eine Ehrung für Able Yorke geben. Ihm wird ein Preis für sein Lebenswerk verliehen, für sein Engagement in der Filmbranche. Ich dachte nur, das würde dich interessieren.«

Ich schlucke schwer, aber ich wende den Blick nicht vom Fernseher ab. »Nicht wirklich«, entgegne ich, sammle unsere Teller ein und bringe sie in die Küche.

Ich sehe mir mit meinen Eltern noch den Rest der Folge an, bevor ich mich entschuldige und aufstehe, aber ich weiß, dass meine Mutter denkt, sie habe gewonnen. Sie hat an mein aufgeblasenes Celebrity-Ego appelliert, weil sie denkt, dass ich der Anziehungskraft einer Preisverleihung niemals widerstehen könnte. Ich würde es mir doch nie entgehen lassen mitzuerleben, wie Able für sein Werk, das ohne mich gar nicht existieren würde, ausgezeichnet wird. Die ganze Zeit über, die ich vorgab, wieder Grace Hyde sein zu wollen, wussten wir alle, dass letzten Endes mein Alter Ego gewinnen würde.

Ich versuche, nicht an seine papyrusartige Haut zu denken oder an den Kupfergeruch seiner Hände, aber verzerrte Bilder wabern hinter meinen geschlossenen Augen, bis sie sich wie in einer Zeitrafferaufnahme zusammenschließen. Ich öffne das Geheimfach meines alten Schmuckkästchens und hole das orangefarbene Röhrchen mit den Tabletten heraus, die ich nicht mehr angerührt habe, seit ich aus Los Angeles weggegangen bin. Ich streiche mit dem Daumen über das glatte Etikett: Oxycodon. Einer anderen Version meiner selbst verschrieben – die, die man als Häuflein Elend auf dem Badezimmerboden findet. Ich schüttle zwei Tabletten auf meine feuchte Handfläche und schlucke sie ohne Wasser herunter. Wenig später nehme ich noch eine, denn sie wirken nicht schnell genug, um die Scham zu unterdrücken, die tief in meinem Inneren wütet. Ich kann mich unmöglich dem stellen, was als Nächstes kommt: zwanghaft bis ins kleinste Detail aufzulisten, wie ich wen in meinem Leben bereits enttäuscht habe.

Ich setze mich an meine Zimmertür gelehnt auf den Boden und warte darauf, dass die Taubheit mich übermannt, dass die Gegenwart die Vergangenheit ersetzt, während ich mir nur des gesegnet Greifbaren bewusst bin: des rauen Materials des Teppichs unter meinen Fingerspitzen, des Summens des Geschirrspülers in der Küche, der Lachkonserve aus dem Fernseher am Ende des Flurs. Gerade als meine Muskeln sich entspannen und mein Puls sich wieder verlangsamt, höre ich, wie meine Schwester in ihrem Zimmer nach meiner Mutter ruft. Ich schleiche mich in das Bad neben meinem Zimmer, stecke mir den Plastikstiel meiner Zahnbürste in den Hals und kotze angestrengt in das fleckige Waschbecken, während mir heiße Tränen über das Gesicht laufen. Danach rolle ich mich auf der Badematte zusammen und lege meine Wange auf den kühlen Linoleumboden. Vielleicht hatte Mom recht, als sie sagte, ich sei nicht glücklich. Was sie allerdings nicht weiß, ist, dass ich seit meinem sechzehnten Lebensjahr nicht einmal im Traum daran denke, glücklich sein zu wollen. Ich versuche nur, irgendwie am Leben zu bleiben.

7

Das erste Mal seit Monaten bekomme ich nachts kein Auge zu. Schlaf ist zu etwas Schlüpfrigem geworden, zu etwas fast Unerreichbarem, und ich weiß, dass jetzt alles wieder von vorne beginnt. Able hat sich in dieses Haus geschlichen, und bald schon werde ich sein Gesicht neben meinem im Badezimmerspiegel sehen und die Silhouette seines Profils auf einer Scheibe verbranntem Toast. Meine Mutter mag diejenige gewesen sein, die seinen Namen erwähnt hat, aber ich bin die, die immer wieder die Tür für ihn offen lässt. Hier sollte niemals Platz für ihn sein, aber nun, da es so ist, rollt dieses Gefühl über mich hinweg wie eine Flutwelle.

Wenn ich bleibe, weiß ich jetzt schon, wie es weitergeht. Mit etwas, das schlimmer ist als das Abstumpfen, das ständige Verbiegen und Nachgeben, um mich einem Ort anzupassen, an den ich schon lange nicht mehr gehöre. Denn ich werde nachtragend und bitter werden, und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis ich den Wodka wieder mit meinen Tabletten mische und den Blackouts hinterherjage, nur um für eine Minute zu vergessen, wer ich bin. Meine Eltern werden nicht länger ignorieren können, was aus mir geworden ist, genauso wenig wie meine Schwester. Mir wird klar, dass ich seit meiner Rückkehr nur geduldet wurde und sie darauf warten, dass ich sie nicht mehr ertrage und wieder gehe. Sosehr ich es möchte, ich kann es ihnen nicht einmal verübeln.

Draußen wird es langsam hell. Ich packe meine Sachen zusammen, lege Kleidung und Bücher in meinen kleinen Koffer, ohne sie auch nur anzusehen. Ich hatte wenig Gepäck, als ich ankam, und ich werde mit noch weniger nach L. A. zurückkehren.

Auf dem Weg nach draußen werfe ich einen Blick in das Schlafzimmer meiner Eltern. Sie sehen älter aus, wenn sie schlafen: Sie liegen auf dem Rücken, und ihre Mundwinkel hängen nach unten. Ich spüre ein Ziehen tief in meiner Brust, schließe leise die Tür und schleiche zur Haustür.

»Wolltest du gehen, ohne dich zu verabschieden?«

Mom steht auf einmal hinter mir im Flur und stützt sich mit einer Hand an der Wand ab. In der Hinsicht ist sie wie ich, ein Schatten ihrer selbst, bis sie ihren Kaffee hatte.

Ich zucke mit den Schultern, den Schlüssel, den sie mir gegeben hat, in der Hand, bereit aufzuschließen. »Ich komme bald mal zu Besuch.«

»Du wirst Thanksgiving verpassen«, stellt sie fest.

»Wir feiern Thanksgiving doch kaum«, erwidere ich mit einem leichten Lächeln.

»Kommst du wenigstens an Weihnachten?«

»Weiß ich noch nicht«, antworte ich.

Mom fährt sich mit der Hand durch ihr feines Haar, und ich frage mich zum ersten Mal, ob es nicht vielleicht auch für sie schwer ist. Ich denke daran, wie ich sie vergötterte, bevor wir hierhergezogen sind, und in diesem Moment würde ich am liebsten alles ungeschehen machen. Ich möchte es ihr sagen, und wenn ich nur die Worte fände, wäre es wahrscheinlich das Ehrlichste, was ich je gesagt habe.

»Ich wollte einfach eine Weile normal sein«, sage ich leise.

Der Ansatz eines Lächelns.

»Du könntest nie normal sein, Grace, das weißt du nur noch nicht.«

Ich sage nichts und wende mich zum Gehen.

»Willst du dich nicht von Esme verabschieden?«

Vor meinem geistigen Auge sehe ich Esme als kleines Kind, aber ich schüttle den Kopf. Ich war schon immer gut darin zu gehen, es kommt mir seltsam vor, dass sie das bereits vergessen hat.

»Grace?«, sagt Mom, als ich die Stufen der Veranda hinuntergehe, doch ihre nächsten Worte werden von einem vorbeifahrenden Auto übertönt.

»Was hast du gesagt?«, frage ich, und plötzlich schnürt mir etwas die Kehle zu, sodass ich kaum noch Luft bekomme.

»Ich habe gesagt, pass auf der 710 auf, da ist immer viel Verkehr«, wiederholt sie etwas lauter.

Ich nicke wortlos, und sie schließt die Haustür.

8

Nach meinem Vorsprechen wurden Vorbereitungen getroffen, damit ich in den Sommerferien für die Probeaufnahmen nach L. A. fliegen konnte. Meine Eltern ließen Esme bei Freunden, und zum ersten Mal seit ihrer Geburt stiegen wir ohne sie in ein Flugzeug. Während des Starts hielt ich die Hand meiner Mutter, und obwohl mir bewusst war, dass unser Aufstieg in die Wolken eine platte Metapher für meine Gefühle war – selbst mein langweiliger Englischlehrer hätte das rot angestrichen –, kam es mir doch mehr und mehr so vor, als wären all die anderen Passagiere nichts anderes als Statisten. Meine Eltern verbrachten den Großteil des Flugs schlafend, während ich mir einen bodenlos schlechten Vampirfilm ansah, den man mir zu Hause verboten hatte, und ich fragte mich, ob ich mich je wieder geerdet genug fühlen würde, um schlafen zu können.