Begegnungen mit Wittgenstein E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ludwig Hänsel zählte zu den wenigen Freunden Ludwig Wittgensteins, denen dieser bis zu seinem Tode verbunden blieb. Seit der Zeit der gemeinsamen Kriegsgefangenschaft bei Monte Cassino pflegten die beiden Männer einen intensiven geistigen Austausch, den Hänsel in seinen Tagebüchern detailliert festgehalten hat. Die leidenschaftlichen Gespräche über religiöse und philosophische Probleme - u.a. über das Manuskript des Tractatus logico-philosophicus - machen trotz oft heftiger Dispute Hänsels Bedeutung als mitfühlender Freund und Berater deutlich, auf dessen Meinung Wittgenstein Wert legte. Darüber hinaus stellt die lebhafte Beschreibung der Gefangenschaft und der Jahre danach ein wertvolles Dokument europäischer Zeit- und Kulturgeschichte dar. Ludwig Wittgenstein, geboren 1889 in Wien, von 1939 bis 1947 Professor für Philosophie in Cambridge, wo er 1951 starb. Er gilt als einer der zentralen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Ludwig Hänsel (1886-1959) war Mittelschullehrer für Deutsch und Französisch in Wien und verfasste mehrere Bücher und Aufsätze zu Fragen der Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Religion und Literatur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 522

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ilse Somavilla (Hrsg.)

Begegnungen mit Wittgenstein –Ludwig Hänsels Tagebücher1918/1919 und 1921/1922

© 2012HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-7099-7746-0

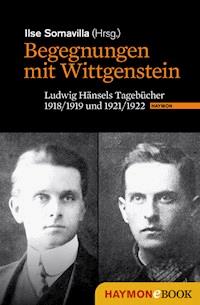

Layout und Buchgestaltung: Roland Kubanda/Haymon Verlag, nach Entwurfen von Karin BernerUmschlaggestaltung: hoeretzeder grafische gestaltung, Scheffau/TirolCover: Ludwig Hansel (um 1915), Ludwig Wittgenstein (um 1920)Bildnachweis Cover: Ingrid Hänsel, Wien

Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.

Inhalt

Vorwort

TAGEBÜCHER

Heft 1: Tagebuch vom 5.12.1918–21.1.1919

Heft 2: Tagebuch vom 22.1.1919–2.7.1919

Heft 3: Tagebuch vom 11.7.1919–18.8.1919

Heft 4: Tagebuch vom 19.9.1921–10.3.1922

KOMMENTAR

Heft 1

Heft 2

Heft 3

Heft 4

„Traurig wie die Töne seiner Klarinette …“ Ilse Somavilla

Literaturverzeichnis

Editorische Notiz

Dank

Vorwort

Ludwig Hänsel zählte zu den wenigen Freunden Wittgensteins, denen dieser bis zu seinem Tode verbunden blieb. Die beiden lernten einander im Februar 1919 während der Zeit der gemeinsamen Kriegsgefangenschaft bei Monte Cassino kennen und die nun vorliegenden Tagebücher Hänsels berichten darüber: über die erste Begegnung, die miteinander geführten Gespräche über philosophische, literarische und religiöse Themen, die teils gemeinsamen Ansichten, oft aber auch heftigen Kontroversen. Aus diesen, von Hänsel schriftlich festgehaltenen Diskussionen sind Wittgensteins Einschätzung von Werken Augustinus’, Tolstois, Dosto jewskis und anderer zu erfahren, verbunden mit seiner Auffassung von Philosophie, Ethik und Religion. Es war Hänsel, der Wittgenstein in manche Werke der Weltliteratur einführte, die dieser damals noch nicht gelesen hatte und über die er in der Folge mit Hänsel diskutierte. So wird auch bestätigt, dass Wittgenstein sich mit Kants Kritik der reinen Vernunft – aller Wahrscheinlichkeit nach auf Anregung von Hänsel – auseinandergesetzt hat. Wittgenstein wiederum machte Hänsel mit seinen Gedanken der Logisch-Philosophischen Abhandlung vertraut, von der er das zu der Zeit noch nicht publizierte Manuskript mit sich führte, an dem er während des Ersten Weltkriegs gearbeitet hatte.

Wittgenstein befand sich damals vor einer entscheidenden Wende in seinem Leben – einer Wende, die zu einem Umdenken und Neubeginn führen sollte, dies nicht nur in persönlicher, sondern auch in philosophischer Hinsicht. Wie vielen bekannt, führte diese Periode der „Veränderung“ zu seinem Entschluss, anstelle einer Laufbahn innerhalb der akademischen Philosophie ein einfaches, arbeits ames Leben zu führen. Bei seinen Überlegungen, ob er ins Kloster gehen oder als Volksschullehrer arbeiten sollte, nahm Hänsel regen Anteil und berichtet in seinen Tagebüchern darüber.

Als Wittgenstein sich zum Beruf eines Volksschullehrers auf dem Lande entschloss und nach der Rückkehr nach Wien dort die Lehrerbildungsanstalt besuchte, fand die Freundschaft mit dem ebenfalls in Wien lebenden Hänsel eine Fortsetzung. Die beiden besuchten einander regelmäßig, auch als Wittgenstein nach der abgeschlossenen Ausbildung zum Lehrer für mehrere Jahre in kleinen Dörfern in Niederösterreich südlich von Wien unterrichtete. Zeitweise wohnte Wittgenstein sogar bei der Familie Hänsel in der Kriehubergasse. Darüber schreibt Hänsel im vierten, sich von 1921 bis 1922 erstreckenden Tagebuch.

Aufgrund seines hohen geistigen Wissens und seiner außerordentlichen Belesenheit vermitteln Hänsels Tagebücher interessante Einblicke in umfassende Gebiete der Kultur: Er diskutiert Werke von Dichtern und Philosophen, die in Zusammenhang mit Wittgenstein bisher noch nie erwähnt worden sind. Dazu kommen noch die aus der Wittgenstein-Forschung bereits bekannten und zum Teil oben erwähnten Persönlichkeiten wie Augustinus, Kant, Schopenhauer, Tolstoi, Dostojewski, Weininger, Frege, Russell u.a.

Darüber hinaus sind Hänsels Aufzeichnungen als Zeitzeugnis der sozialen, kulturellen und politischen Lage Österreichs während und nach dem Ersten Weltkrieg von historischer Bedeutung.

Von den bisher vorhandenen Berichten von Zeitzeugen, auf die in der Wittgenstein-Rezeption zunehmend als wichtige Quellen zum Verständnis des Zusammenhangs zwischen Leben und Werk des Philosophen zurückgegriffen wird, sind die Erinnerungen von Paul Engelmann1 und Maurice O’Connor Drury2, sowie weitere kürzere Berichte von Freunden und Bekannten Wittgensteins zu nennen. Aus der für Wittgenstein bedeutsamen Zeitspanne nach dem Ersten Weltkrieg – während der Gefangenschaft bei Monte Cassino – sind als Quellen bisher jedoch nur einzelne Briefe Wittgensteins an Paul Engelmann und an Ludwig von Ficker bekannt sowie ein Aufsatz von Franz Parak, der lediglich 13 Seiten umfasst. Hänsels Tagebücher schließen daher eine für die Wittgenstein-Forschung wichtige Lücke. Dies gilt auch für philosophische Probleme, über Logik und Mathematik in Zusammenhang mit dem Manuskript der Logisch-Philosophischen Abhandlung, sowie für ethische und religiöse Fragen. Darin liegt auch die überragende Bedeutung gegenüber dem 1994 erschienenen Briefwechsel zwischen Hänsel und Wittgenstein, in dem philosophische Aspekte oft nur angedeutet, aber nicht näher diskutiert werden. Allerdings zeigen die Briefe bereits, wie wichtig Hänsels Freundschaft für Wittgenstein war, und enthüllen den hohen ethischen Anspruch des Philosophen, der ja im Hinblick auf seine Philosophie entscheidend ist.

Wie aus den nun vorliegenden Tagebüchern hervorgeht, waren es philosophische und persönliche, vor allem ethische und religiöse Probleme, die Hänsel und Wittgenstein miteinander besprachen. Dabei handelte es sich um Fragen, mit denen sich Wittgenstein während der Kriegsjahre bei der Abfassung der Logisch-philosophischen Abhandlung bzw. des Tractatus auseinandersetzte, sowie um solche, die später in seinem Vortrag über Ethik und in seinen Gesprächen mit dem Wiener Kreis erörtert wurden. Dass es dabei zu Meinungsverschiedenheiten kam, die bis zu Streitigkeiten führten, ist bei Wittgenstein kein Einzelfall, sondern aus mehreren Berichten über seine kollegialen oder freundschaftlichen Kontakte bekannt. Hänsels detaillierte Aufzeichnungen geben jedoch auch Prozesse der gegenseitigen Annäherung – das Überdenken der eigenen Ansichten und die Bereitschaft zu deren Änderung – wieder.

Die Konfrontation dieser zwei verschiedenen Geister, die sich u.a. in der gänzlich unterschiedlichen Lebensweise und Lebensaufgabe, insbesondere auch in Wittgensteins Hang zur Mystik und zum tolstojanischen Christentum gegenüber Hänsels Katholizismus zeigt, macht das Spannende in dieser Freundschaft aus. Wittgenstein, so Peter Dal-Bianco, hätte seinen Großvater angeregt, seine festen Überzeugungen als strenggläubiger Katholik neu zu überlegen und wie Hänsel selbst schreibt, habe er durch Wittgenstein an Klarheit gewonnen und eine Hebung des Gesichtspunktes erfahren. Ebenso aber scheint er seinem Freund in wesentlichen Dingen Impulse gegeben zu haben, sowie in schwierigen Lebenssituationen und Entscheidungen als verständnisvoller Berater zur Seite gestanden zu sein.

Ludwig Hänsel: Geb. 8.12.1886, Hallein (Salzburg); gest. 8.9.1959, Wien. Nach der Matura am Gymnasium in Salzburg studierte er in Graz Germanistik, Romanistik und Philosophie und besuchte auch Vorlesungen über Geschichte, Kunstgeschichte und Indogermanistik. 1910 schloss er sein Studium als Dr. phil. ab und leistete anschließend seinen Militärdienst als Einjährig Freiwilliger in Bozen und in Trient. Ende 1910 legte er die Lehramtsprüfungen aus Deutsch und Französisch ab und begann ab Herbst 1911 als Supplement an verschiedenen Wiener Gymnasien. 1913 wurde er zum wirklichen Lehrer an der Staats-Realschule Wien X ernannt. 1913 heiratete er Anna Sandner. 1914–1918 leistete er seinen Kriegsdienst. Vom 18. Nov. 1918 bis zum 20. Aug. 1920 war er in Kriegsgefangenschaft im Lager Cassino.

Von 1920 bis 1929 wirkte er als Professor an der Realschule Wien X, von 1929– 1936 als provisorischer Direktor am Privat Mädchen-Realgymnasium des Schulvereins für Beamtentöchter, Wien VIII, von 1936–1938 als Direktor an der Bundeserziehungsanstalt für Mädchen, Wien III.

Vom 14.3.1938 bis 10.9.1939 wurde Hänsel aus politischen Gründen beurlaubt, dann als Oberstudiendirektor in Verwendung eines Studienrates am Realgymnasium für Jungen, Wien XVII, wieder eingestellt. 1941–1945 wurde er als Oberleutnant, Hauptmann und Major d.R. bei der Luftwaffe in Wiener Neustadt und Wien eingesetzt, ab Herbst 1944 bei einer Fallschirmdivision in Italien, wo er 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet. Ab Herbst 1946 bis Ende 1951 war er wieder als Direktor an der Realschule in Wien X tätig. 1950 wurde ihm der Titel Hofrat verliehen. Nach seiner Pensionierung Ende 1951 übernahm er einen Lehrauftrag an der Universität Wien mit dem Titel Besondere Unterrichtslehre, Philosophie.

Ludwig Hänsel war Mitglied von zahlreichen Organisationen und Vereinen, u. a. der Wiener Katholischen Akademie, der Wiener Philosophischen Gesellschaft, des Pädagogischen Rats der Mittelschullehrer Österreichs, des Österr. Neuphilologen-Verbands, der Vereinigung christlicher Mittelschullehrer; er war Vizepräsident der Österr. UNESCO-Kommission, Leiter des Österreichischen Komitees für Geschichtsunterricht und des Österreichischen Komitees für Philosophie und Geistesgeschichte, längere Zeit Obmann des Wiener-Goethevereins, Vorstandsmitglied der Goethegesellschaft in Weimar und Vorsitzender der Ferdinand-EbnerGesellschaft.

Seit 1920 hielt Hänsel zahlreiche Vorträge in Wien, Innsbruck, Salzburg (Salzburger Hochschulwochen), Linz, Gmunden, Mödling, Baden, Bruck a.d. Mur, Graz, Klagenfurt. 1952 nahm er in Paris an der Generalversammlung der UNESCO und am Pädagogischen Kongress Erziehung und seelische Gesundheit teil, 1955 in Venedig am Kongress Erziehung zur internationalen Gesinnung (Sens international), veranstaltet vom Bureau international catholique de l’Enfance, 1956 in Paris an der UNESCO-Expertentagung Asiatische Kulturen in den westlichen Schulen.

Gemeinsam mit Michael Pfliegler gab Hänsel Schriften von Ferdinand Ebner heraus und schrieb mehrere Bücher (u.a. Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Denkern und Dichtern der Neuzeit, 1957) sowie an die 200 Artikel und Rezensionen.

Nach seinem Kriegsdienst als Fähnrich, Leutnant und Oberleutnant in Russisch Polen, Galizien und Italien während des Ersten Weltkriegs, kam Ludwig Hänsel in der Nacht auf den 18. Nov. 1918 in das Gefangenenlager bei Cassino: „ausgeladen aus den Viehwägen, Marsch gesetzt, bei strömendem Regen in den freien Massenbaracken des großen Lagers untergebracht. Auf guten Feldbetten, zwei reine Leintücher, zwei Decken“ (vgl. Ludwig Hänsel: „Gefangenenlager bei Cassino“, in: Der Plenny 10, Folge 5/6, Mai/Juni 1933, S. 52–54).

Im Lager befanden sich laut Hänsels Bericht 1700 Offiziere, anfangs auch noch einige höhere Stabsoffiziere. Am 20. August 1919 begann die Abfahrt nach Hause; am 26. August 1919 war die Ankunft in Wien.

Ludwig Wittgenstein: Geb. 26.4.1889, Wien; gest. 29.4.1951, Cambridge. Jüngstes der acht Kinder von Karl und Leopoldine Wittgenstein geb. Kallmus. Nach anfänglichem Privatunterricht zu Hause in der Alleegasse besuchte Ludwig von 1903 bis 1906 die k.u.k. Staatsoberrealschule in Linz. Anschließend studierte er an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg und im Frühjahr 1908 am College of Technology in Manchester, England. Es kam zu Drachenflugexperimenten und Freundschaft mit William Eccles. Ab 1908/1909 Research Student im Laboratorium der ingenieurwissenschaftlichen Abteilung. 1911 Reise nach Jena zu Frege, im Herbst Gasthörer in Cambridge, wo es am 18.10. zu einem ersten Treffen mit Bertrand Russell kam. Ab 1912 wohnte Wittgenstein als „Undergraduate“ im Trinity College in Cambridge, schloss Freundschaft mit George Edward Moore, später mit John Maynard Keynes und William Ernest Johnson. Freundschaft mit David Pinsent, gemeinsame Reise nach Island. Im Herbst 1913 wiederum gemeinsame Reise nach Norwegen, kurz danach brach Wittgenstein allein zu einem längeren Aufenthalt nach Norwegen auf, wo er – bis auf kurze Unterbrechungen zu Weihnachten nach Wien – fast ein Jahr lang blieb. Er verfasste dort seine Aufzeichnungen über Logik, wovon er G.E. Moore (der ihn im Frühjahr 1914 besuchte) diktierte. Im Juli war Wittgenstein wieder in Wien und meldete sich bei Kriegsausbruch als Freiwilliger, da er infolge eines Leistenbruchs vom Militärdienst freigestellt worden wäre. Am 7.8. Assentierung in Wien, am 9.8. in Krakau, Dienst auf dem Wachschiff „Goplana“ auf der Weichsel. Gegen Ende des Jahres 1914 zum Militärbeamten ohne Sterne befördert, am 5.5.16 zu den Aufklärern, am 1.6. zum Vormeister befördert. Vom 24.6. bis 6.7. Teilnahme an der Schlacht bei Kolomea in der Bukowina. Danach in den Karpathen auf Rückzug, 3 Tage Bahnfahrt in neue Stellung. Ende August nach Wien, Treffen mit Loos. Am 1.9.1916 Beförderung zum Korporal, nach 1.9. an der Artillerie-Offiziersschule in Olmütz. Freundschaft mit Paul Engelmann. Am 6.10. Silberne Tapferkeitsmedaille 2. Klasse (Kriegsakt), am 19.10. Bronzene Tapferkeitsmedaille (Kriegsakt). Am 1.12. zum Fähnrich i.d. Reserve ernannt. Am 19.1.1917 zurück zum Regiment. Im Juli 1917 bei Gefechten bei Bania-Rosulna, Starunia, Kolomea, Kniaze; im August bei Hlinitza, Czernowitz. Am 25.8. Silberne Tapferkeitsmedaille 1. Klasse (Kriegsakt). Der Rang „Fähnrich i.d. Reserve“ wird auf 1.10.1917 datiert. Am 1.2.1918 zum Leutnant i.d. Reserve ernannt (zugeteilt dem Feldartillerieregiment Nr. 105, dem früheren Feldhaubitzregiment Nr. 5). Im Februar 1918 in einem Fliegerkurs, bei der Fliegerkompagnie Nr. 30. Vom 10.3. bis 10.5. Stellungskrieg an der Südfront bei Asiago, Gebirgsartillerieregiment Nr. 11. Im Mai in Trient, danach bei der Juni-Schlacht bei Asiago. Im Sommer Urlaub in Österreich, wo er im Hause seines Onkels Paul Wittgenstein in Hallein die „Logisch-Philosophische Abhandlung“ zu Ende schreibt. Anfang Oktober wieder im Feld. Am 22.9. erhält er die Militärverdienstmedaille am Band mit Schwertern. Seine philosophische Arbeit wird vom Verlag Jahoda abgelehnt. Am 3.11.1918 Gefangennahme bei Trient (Stationen: Verona, Como, Bellagio). Im Jänner 1919 kommt Wittgenstein in das Gefangenenlager Cassino.

1Wittgenstein-Engelmann. Briefe, Begegnungen, Erinnerungen. Hg. von Ilse Somavilla unter Mitarbeit von Brian McGuinness. Innsbruck: Haymon, 2006.

2„Some Notes on Conversations with Wittgenstein“. In: Ludwig Wittgenstein. Personal Recollections. Ed. by Rush Rhees. Totowa, NJ: Rowman & Littlefield, 1981.

HEFT 1

Tagebuch vom 5.12.1918–21.1.1919

Und zum Beginn des neuen Heftes:

„Wer nicht von dreitausend Jahren

Sich weiß Rechenschaft zu geben,

Bleib’ im Dunkeln unerfahren,

Mag’ von Tag zu Tage leben.“

Goethe WÖD.

Tagebuch 5.12.18–21.1.19

5.12.18. Monte Cassino. Eile am Morgen, um Brot, Schinken und Feigen. Langes Warten am Tor. Aufruf. Ich melde für Oblt. Pezak, der mir die Gelegenheit abgetreten. Morgenduft. Die Augen durstig überall. Halb 9h etwa weg. Die Kakteen und die Steinhütten, die sich von den Steinmauern der Berge der Wege, nicht unterscheiden. Durch Cassino. Kleine Gäßchen, Schmutz, Neugierde, lachende Weiber. Braune (südliche) Bäuerinnen. An der Schule vorbei. Der stolze Jubel der Buben über uns (in Doppelreihen). Ein paar Lyzeistinnen ziehen die Augen auf sich. Die Weiber dick und klein. Schön die Kinder und viele alte Weiber schön unter den Runzeln. Den Berg hinauf. Am ospedale civico vorbei (klein, vereinsamt) Hinten schaut eine gelassene Nonne heraus, eine neugierige halb hinter dem Pfosten. Aufwärts auf der steileren, alten Straße, steinig. Mit dem Feldkuraten zumeist. Mit Feigen den Magen voll. Kant im Kopf und die Augen voll Freude. Ölbäume und Eichen (mit kleineren Blättern weiter oben) 2 Stunden Weg. Vor dem Kloster der schmutzige lachende Bruder bei den schwarzgrauen Schweinen. (Sein Typus aus Salzburg vertraut). Freundlich von den Herren gegrüßt, an ihnen vorbei in den 3teiligen Hof. Bewunderung der Arkaden, deren Durchblicke Architekturphantasien der Renaissance Malerei in Erinnerung bringen. Freiluftarchitektur. Die breite Treppe führt zu einem neuen, abgeschlossenen, kleineren Hof mit gleichzeitig naturalistischen und pathetischen Kolossalstatuen der Klosterförderer. Von der prunkvollen Kirche mit der Goldbemalung der Gewölberippen und Bogenornamente mit der kostbaren Marmorbuntheit der Wände, den vielen in ihrer gleichmäßigen Verzükkung nüchternen Altarbilder voll schwarzer Mönchskutten, auch der Marmoraltar, die prunkvollen Grabmäler, die bunten Gewölbefresken, konnte wenig zusagen. Schreiend, zerreißend. Umso tiefer ergriffen in der Krypta von den wundervoll stillen lilientragenden Engeln hinabbegleitet. Der Altar mit den kostbaren, aber ernsten Gestalten Benedikts und seiner Zwillingsschwester. Die strenge Geste mit der die Hand auf der Regula ruht. Der geheimnisvoll fest und gerade ausschauende Blick. Schauern erregend. Derselbe Blick in Scholastikas reinem Frauengesicht. Die Feinheit, Sicherheit, Einfachheit der Freskenerzählung. Viel Wort, viele Sprüche. Alles erfüllt vom selben Gedanken, alles den Geist auf dieselbe Gesinnung zusammenziehend. Während die Kirche oben den Geist auseinander zog. Intensität gegen Extensität. Tiefe gegen Mannigfaltigkeit. Mystische Versenkung in Gott unten, oben Gottesdienst mit allen Mitteln des Weltprunkes. Oben hinter dem Altar die kunstvoll und mit unermüdlicher Abwechslung geschnitzten Chorstühle, die bei allem inneren Leben im Ganzen einen geschlossenen gleichförmigen Charakter haben (die vielen Variationen der liegenden oder tragenden Putten an den Seitenlehnen) Während ich dann in der Pforte, Bilder und Bücher aussuche, versäume ich das Refektorium, komme auch zur (deutschen) Führung in der Bibliothek zu spät, im Turme hinten an. Die vielen Beuronerfresken in den einzelnen Räumen neben und übereinander ergreifen nicht alle gleicherweise. Für zu große Flächen Gefahr der Leere. Auch für zu große Gegenstände. Ähnlich wie bei Thoma. Auch die Gefahr, daß die Farben zu blaß bleiben, die Anordnung zu schematisch wird. Am besten wirken die kleineren Bilderzyklen (Bau des Klosters gegen die teuflischen Widerstände) Nazarenererinnerungen. Doch überall zu schnell vorbei. Weiter Ausblick von der Terrasse über den Arkaden. Bewirtung mit Wein und Brot. Geht ohne Sturm. Wie die ganze Besichtigung mit ruhigem Anstand. Namen vergrößern die Zusammenhänge, entheben aus der Einsamkeit. Monte Cairo heißt der Berg, der vom Lager aus die Sonnenröte zuerst aufnimmt. Fluß Liris schlängelt sich weithin durchs Tal. Neue Bergformen. Straßenrichtungen (Neapel, Rom) Um 2h Aufbruch. Die ländliche Tarantella der bunten Weiber neben ihrer Holzarbeit. Tanzleidenschaft und Sicherheit gerade der Alten. Eine schenkt schließlich Sirva-Bäumchen mit den roten eßbaren Beeren. Wieder durch die Gässchen Cassinos und die lebhafte, schmutzige, primitive Gesellschaft (die Schusterwerkstätte in der Wand nische) sind neugierig, kaum schadenfroh. Ein Weib, da wir die steile, steinige Gasse mit unseren Nagelschuhen, fallbereit herabstolpern, ruft uns zu: zu Weihnachten seid Ihr zu Hause. – Zur Logik zu spät, da wir vor dem Lager neugekommener Russen wegen umkehren müssen (die 8 Pinien vor den duftigen Bergen der Ferne) und in weitem Bogen zum anderen Eingang wandern müssen. Begeistertes Erzählen daheim. Viel Geld ist aufgegangen.

6.12. Stürmische Versammlung der Bibliotheksmitglieder (Die abgehenden alten Prigi wollen möglichst viele Bücher mitnehmen) Meine Streit- und Redelust trägt ihr gutes Teil zur Erhitzung bei. Vertagung mit großem Endlärm (weil auf meiner Seite ein Nicht-Mitglied gestimmt hatte) – Darob die Logikstunde versäumt. – Die Nikolo Unterhaltung im düsteren Menagesaal höre ich mir kurze Zeit an. Übervoll. Begeisterung bei jedem Walzerklang trotz der Schwäche des Orchesters. Liedertafelquartette. Eintönig. Rauch. – Sternennacht. Gedanken an daheim. Arme N.

7.12. Nebel. Wieder am Bekenntnis weiter. Logik zum erstenmale in der Bar. 24 (neben der Kantine. Violinspiel) Abends mit halbem Einklang in Kulpe-Messer gegen Kants Apriorität. Über die Wand herüber die schnarrenden Spitzen gegen meine „logischen“ Versuche, die Bibliothek groß zu erhalten.

8.12. Sonntag. Überzogen. Nach der griech. Messe (Verbeugungen zur Erde, mehr Läuten) der Logikstunde wegen nur halbe kathol. Messe. Johannesevang. durchtränkt von den immer wiederkehrenden Sätzen des Eingangsthemas: Licht der Welt, Verhältnis zum Vater, im Eigentum nicht erkannt, Umwandlung der Gläubigen durch die Taufe im Geiste, den Trank des Lebens, die Speise des Leibes, das Gericht der Ungläubigen. Hineinkommen, symphonisch allmählich eintretend immer deutlicher werdend, Andeutungen des Schlusses: von dem Tempelvergleich über die Nikodemusrede von der Erhöhung am Kreuze und die Andeutungen von dem Verlassen für eine kleine Weile (wiederholt!) zur Parabel vom guten Hirten und den letzten Reden. Überall auf und absteigend die Antithese von Zeichen und Geist, Gesetz und Gnade, Sabbath und Sendung. Bedenken: Wer nur das Ev. Johannis lesen würde, müßte Jesus für einen Galiläer halten: Ne[mo] propheta Und bes.: „Bist Du auch ein Galiläer? Forsche und siehe aus Gal. steht kein Prophet auf“ (7.52) Und bes. 7.42: „Spricht nicht die Schrift, von dem Samen Davids u. aus dem Flecken Bethlehem, da David war, sollte Christus kommen?“ Fast als ob Joh. auch gegen diesen Buchstabenglauben die Wirklichkeit des Geistes setzen wollte. Die Kindheitsberichte des Matthäus würden dann zu späteren Ergänzungen um die Sendung des Galiläers mit der Prophezeiung von Bethlehem in Einklang zu bringen. – Die Geschichte vom 12 jährigen Knaben hat an sich Ähnlichkeit mit den Legenden des Thomas-Evangeliums. (Das verletzende Auftreten gegen die Eltern, die Weisheit des Kindes) – Doch bin ich nicht kompetent. Was weiß ich außer einigen Schlagworten vom Stand der Quellenkritik? – Das andere Bedenken: Die immer wiederholte Betonung der Sendung, des Auftrages vom Vater, des Abhängigkeits verhältnisses von ihm. Keine Gleichsetzung. – Logikstunde im Saal CD an der Tafel, wenig selbständig die Sphärendarstellung der Begriffe, abgelenkt auch durch die Vorbesprechung, die die alten Herren zur Fortsetzung der Bibliotheksabstimmungen hielten. Aber nachm. die Bibl. Vollversammlung verlief gedämpft und versöhnlich. – Der ganze Sonntag ohne Ruhe und Erhebung.

9.12. Täglich früh mit Jungwirth ein Kapitel aus der Regula S. Benedicti. Nachm. Logikstunde: Ergänzung des Laokoonproblems durch die Begrifflichkeit der Sprache. Vorm. beim Lit. Vortrag Jungwirths. Anschaulich und bestimmt im Urteil. Gute Wiederholung für mich. Abends mit Lt. Krammelhofer über Begriff und Sprache unter den Sternen auf und ab.

10.12. Auf einen Skandal wegen der Brot und Feigenausgabe (ich war schon Sonntag weg) haben die bisher. Funktionäre abgedankt. Neuwahl während der Essenszeiten. Nachm. Tischältestenversammlung zur Übergabe. Wünsche und Anträge des Dr Steif werden zu Protokoll genommen. Änderungen (ungünstige im ital. Zuschub) werden mitgeteilt. Der alte Präses (Obst) geht ohne Klang aus der Vers. Abends bis 1/2 12h im Bibl. Lokal Auswahl der 135 Bücher, die den nach Vietri sul mare abgehenden Offizieren und den abgehenden Stabsoffz. mitzugeben beschlossen worden war. Erst bei voller Kommission. Das unsachliche wichtige Gerede Dr Steifs. Schließlich mit dem ruhigen Dr Eisenstein […] allein die Belletristik (die anderen mußten um 9h in ihre Bar. zurückkehren)

11.12. Vorm. ohne etwas zu fördern. Bibliotheksgeschäftchen. Sicherung und Sichtung der Bücher. Baden. Jungw. wird ins wieder offene Nachbarlager zum Vortrag hinüber gezogen. Nach dem Essen Schlaf. Feigen überviel (von Pollaks gestriger Zuwendung – unehrlich viel) von meiner letzten Lire. Versuche um Vorschuß waren erfolglos. In der Logik von den „letzten“ Gegenständen. Unsicherheit der Eigenschaft gegenüber. – Nachts geht der Transport weg.

12.12. Vorm. Umzug in das Lärm Zimmer 13. Langes Zuwarten. Achtgeben, daß keines der Möbelstücke wegkomme. Betteleien beim überlaufenen Adjutanten (Dr Lauterbach, lang, jung: rötl. Vollbart, freundlich). […] Nachm. in der Logik grober Überblick über den Wandel der Vorherrschaft unter den Kategorien, aber mit Freude an der Zusammenfassung.

13.12. Der einleitende Kant-Vortrag von Dr Steif. Seine Unklarheit über die Grundtermini: apriori und analytisch. – Geld- und Feigennot, über die mir in den vergangenen Tagen Pollak gegen meine letzten Centesimi hinübergeholfen hat. Abends Beginn der Kant-Notizen. Vormittag Abschluß der Kant-Erinnerungen im Bekenntnis. Schöne Tage. Täglich ein Abschnitt aus der Regula mit Jungwirth. Das harte Latein, der ernste gerade Sinn.

14.12. Nach dem Essen, nach Jungwirths Vorlesung (Einleitung zu der Luther Auswahl-Göschen) in der Sonne. Stichworte für die morgige erste Kantstunde. Die Erweiterung der Relationsgruppen gegen Höfler wieder zurückgezogen. Stotternde Logikstunde, der wieder einmal Hptm. Dr Weyer, vom anderen Lager zuhört. – Leichtes Kopfweh. Unlust. Zersplitterung.

15.12. Sonntag. Schöner, warmer, bewegter, erregter, lustvoller Tag. Trotz der Vorbereitung für Kant, die ich zuerst umständlicher im Sinne hatte. vorm. frei.

Evangelium Johannis während der Messe. Der Donnerschlag am Palmsonntag (wie nie gelesen) Ebenso die Griechen: Den Versuch der 2 Apostel, auf sie Jesus aufmerksam zu machen, überhört er (wie sonst auch im Joh. Ev. bei Nikodemus und im Abendmahlsgespräch) reagiert er gar nicht oder ganz von anderer Seite her (am Frager vorbeiredend) – Sapphische Strophen an den Monte Cairo in der warmen Nachmittagssonne, zw. den Baracken, wohin die Stühle (die wir jetzt besitzen) zu tragen, wir den Alten einsichtsvoll nachmachen. Die erste Kantstunde mit der abweisenden und bekennenden persönlichen Einleitung (Von Jungw. als „stilistisches Meisterstück“ meiner „Härte“ gelobt) – schon aber finde ich, daß mich jeder Zulauf, den ich abgewiesen hatte, freut und ich brauche Nachdenken, um die Ehrlichkeit meines Ernstes zu retten. Großes Schweigen, große Aufmerksamkeit. Selber stark mitlebend – schwitzend. […] – Lange ohne Schlaf. Nachwirken der Erregung. Ich hätte also ganz gut bei dem Hptm. Angermüller Nachtwache halten können (Lungen- und Rippenfellentzündung im Abflauen) – er wollte mich schonen und hat den jüngeren Oblt. Patzl genommen.

16.12. Sonne heute wie jeden Tag. Gelungene Logikstunde (Beginn der Kausalrelation). Nach dem Essen bei Hptm. Angermüller. Er ist mir gegenüber etwas befangen, war er doch einmal ein „Kleiner“ im Salzburger Gymn. unter mir „Größerem“ trotz seiner Länge – wenn er davon weiß – Ich lese ihm aus den Eskimoschilderungen von Amundsen vor – die Reiseschilderer können wohl der humoristischen Betonung ihrer Leibesbedürfnisse bes. in schwieriger Lage nicht entbehren. Und würde es mir besser gehen, wenn ich unser Kochen in Capella beschriebe? Und sahen wir es anders, als wir daran waren? Die komische Auffassung ist die Entschuldigung für die Wichtigkeit des Hungerstillens. – Als Prokop (der kleine, immer lachende liebe Oblt, das übermütige Kind) kommt, kocht er mir mit des Hptmanns kunstreichem Kessel und reichlichem Vorrat einen starken Schwarzen und dazu esse ich Marmelade – ohne übrigens allzu hungrig zu sein. Der Feigenzubuße habe ich trotz des Geldmangels noch keinen Tag entbehrt. Irgendwoher kam Jungwirth und damit ich doch wieder zu Geld. (Papiergelder für seine Vorträge und Venetianische Noten, die mein Gewissen ein bißchen kitzeln) – Abends trotz des übervollen Magens in den Notizen zu Kants zweiter Vorrede weiter. Mondnächte

17.12. Wegen der angesagten aber ausgebliebenen Inspizierung (durch einen ital. General) muß alles, auch die Langschläfer, früh aus den Baracken. Vorm. und nachm. in der Phphiegschichte von Messer über Descartes, Locke und Berkeley. (zur Orientierung über die primär. Qualitäten) bis ich von dem vielen knapp gefaßten Gedankengewirre Kopfweh hatte. Nach dem pompösen Sokrates Vortrag des Dr Steif eine mißglückte Logikstunde über die Relationen und die Kausalität (gehemmt durch das Aufhorchen des gemütlichen Mathematikers Oblt. Perner nebenan) – Abends vor seinen Leuten (Einundzwanzigern hauptsächlich Lt. Krammelhofer über das Deutsche Recht (german. Zeit). – Wolkiger Tag.

18.12. Kurze Gewitter mit Donner. Und wieder Sonne. – Geld, aber nur Vorschuß, der auf Dienergeld und Schulden an Jungwirth aufgeht. Vorkäufe für Weihnachten. Biskuit, das ich nun aber wirklich nicht vor dem hl. Abend vernaschen will (wenigstens die noch ganzen Stücke nicht). – Geärgert darüber, daß meiner Einladung zu Locke nicht alle Kant-Teilnehmer gefolgt sind. Mißtrauen gegen Dr Steif. Wie sollte er aber freundlich gegen mich gesinnt sein, der ihn verspottet und (um seines unbegriffenen Anhanges willen doch) beneidet? (also haßt?) Die Locke-Vorlesung hat mich dann aber selbst nicht befriedigt. (Wie rasch beansprucht man, wenn man einmal Anteil gefunden hat, selbst für das noch Anteil, das man kurz vorher selbstverständlich als interesselos angesehen hat Logik u.s.w.)

19.12. Nebelreißen. Schmutz, Nässe. Auch Jungwirth hat es zum erstenmal zuwege gebracht, nicht „in die Logik“ zu kommen. Verletzt mich, trotz der Einsicht, daß er seine Zeit für die Vorbereitung seiner (guten) Literaturvorträge braucht, zumal er sie zweimal (für beide Lager) – wenigstens in der letzten Zeit – hielt.

20.12. In den schlaflosen Morgenstunden (endlich einmal wieder) Nachwirkungen der Logikstunde über die Kausalität und die Inkommensurabilität der Wirklichkeit (Anlaß gestern die Mathematikstunde: von den irrationalen Zahlen verbunden mit dem Logikgegenstand: kontinuierl. u. diskontin. Reihen. Auf dem Regen, der in der Nacht stoß- und sturmweise auf das klingende Ziegeldach trommelte und die Föhnluft des Morgens, die den Nebel zeitweilig über die beschneite Cairo spitze hob, folgt ein sonniger Mittag. Friedlicher Streit mit Jungw. über die Auffassung des Schäferwesens im Don Quixote. – Gegen Abend wieder wolkig düster. Des Generals wegen entfallen (zu meiner Freude) die Vorträge. Die Bettensorten müssen schon wieder besonders gerichtet werden. Aber die Gagerückstände von Capella stehen in Aussicht. Daraufhin die Feigen sofort aufgegessen. (Daudet, L’immortel)

21.12. Kalt. Der Mte Cairo wieder und tiefer herab beschneit. Wieder (schon am Morgen) Inspizierungsbereitschaft. Nachm. ein ital. Oberst, der nach eigenen Dekken fragt, die wir verläugnen. Zählung der Offz. vor der Bar. Die Logikstunde entfällt. Viel Zeit für Daudet. L’Immortel. Enttäuschung. Zu beißende Satire, grobe Technik, nicht allzufeine Psychologie. Mein Geschmack ist augenscheinlich empfindlicher geworden, seit 1913 – Sappho – in der mich zwar der Mangel an Aufbau bes. Abschluß der Handlung, sonst aber nichts deutlich befremdet hatte. Unter anderem liegen Maupassant, Bel Ami und die Madame Bovary dazwischen, auch A. France – alle feinfühliger. Das alte Requisit des buckligen und sinnlichen Fälschers. G. Freytag in der Handschrift (ohne Sinnlichkeit, bürgerlicher) Der Zwerg in Notre Dame. Und neu: Wolffson im Tunnel Kellermanns. – Jungwirths unterhaltsame und bezeichnende Geschichten von seinen Präzeptorstunden bei der Baronin Skribensky. Nur bezeichnend, daß er die gewünschte Rolle des Alleswissers zu spielen verstand, die ein älterer Herr mit seinem „Das weiß ich nicht“ immer unterbrechen hatte müssen.

22.12. Sonntag ohne Messe. Der Rücken der Kapelle scheint nicht geöffnet worden zu sein. Überdies sehr beschäftigt. Auszahlung des Gagerestes. Einkäufe für den Hl. Abend. Überreichlich. Bewegung im Lager, die wie feierliche Festesspannung sich ansieht. – L’Immortel. Pessimismus und Satire der Pariser Gesellschaft in der Zeit nach 1870 in Frankreich. Maupassant u. Flaubert. Zola aber auch noch Balzac (Empire) 2 Nachm. Kant: durch die zahlreiche Zuhörerschaft versöhnt; (Empfindlichkeit der letzten Tage). In der Interpretation das Gefühl, nicht so über dies Problem hinausgekommen zu sein, wie ich seit den Notizen aus den Montecassinotagen (4 kleine Zettel) geglaubt hatte, steigert sich nachher, da ich im Zimmer Krammelhofer daraus vorlese.

23.12. Angst um die Decken, die von dem Maresciallo bedroht werden. Nachm. muß in der Baracke verwartet werden. Üble Gerüchte von den Baracken, wo er bereits gewütet hat. (Die gestern abgegangenen Polen hatten bei der Revision, wie man sagt, weit mehr Decken gehabt, als sie dem Oberst gegenüber angegeben hatten.) Lt. Eyer nimmt eine von mir in seine visitierte Bar hinüber. Er selbst hat seine verloren. Haßt wehrlos. Die öffentlichen Siegerreden, Wilson als civis pomanns, in der Académie in der Sorbonne bekommen vom Immortel her ihre Färbung. Trotzdem eine ästhet. Freude an der feierlichen Rede des längst geistig Erledigten, an der Idealisierung der Phrase. Schon damals bei der feierlichen Übergabe der Flotte. Sie denken und reden, hassen und prahlen nicht anders als die alten Wikinger oder Griechen. – Weihnachtskarten und Telegramm an N. –

24.12. Weihnachten. Vormittag in die Bar. gesperrt. Die Visitierung des Maresciallo ist aber unerwartet gelinde und rasch, wir hätten nichts verstecken brauchen. Weihnachtsaufregung überall. Die Capella-Gage gibt Geld zu reichlichem Einkaufen. Unsere beiden Weihnachtskisten auf der Kommode. L’immortel zu Ende. Da unser Plan mit Krammelhofer, eines der Singspiele Goethes zu lesen, an den Geschäften Jungwirths zu schanden wird. Mit stiller Freude und feiner Wehmut nachm. auf der Matratze unter dem Weihnachtsbild. Kommunion am Neujahrstag mit dem Kuraten vereinbart. – Ohne Feige und Leckerei den ganzen Tag. Auch die Küche hält das Fastengebot. Am Abend aber gibt es neben dem Weihnachtsteller „Paradegrenadiermarsch“ (mit mehr Fleischstücken als gewöhnlich). Im Warten darauf (wie sonst an den Weihnachtsabenden gibt es Wartezeit) 1. Akt von Claudine von Villa-Bella von Jungwirth vorgelesen, aber von dem jüd. industriellen Kleeblatt unserer Bude nicht goutiert. Nachher mit Jungw. in der Nacht auf und abgehend von kathol. u. protest. Gottesdienst. Verteidigung von Opfer und Beichte. Er ist von übertrieb. Kinderreligiosität zur Ablösung von der Beichte und zur Freude am prot. Lied gekommen. – Das reichl. Abendessen, der ungewohnte (mühsam erraffte Wein) die rasch und gemischt verschlungenen Eßbarkeiten hätten mich bald überwältigt (Ärger über die Maßlosigkeit) Allmählich erholt – Kakao im alten Zimmer 16. Sardinen angeboten von Gersthofer, dem warmen Freundchen des Paul von Boschan (Gummi Industrieller, kurzsichtig, naiv-gescheit) Diesem gegenüber trotz des Friedenstages das glatt herausgerutschte Spottwort: Gescheite Fragen einer Lyzealschülerin. Unermüdlicher Gesang (Lt Patzl) nebenan. Gebrülle überall. Allmählich Beruhigung. Jungwirth gegenüber unter der Lampe. Lukas- und Johannes Evangelium und Psalmen. Die beiden andern schlafen bereits. Gegen 12h ins Bett.

25.12. Christtag Später auf. Messe vor dem Gitter. Feldmesse auf dem Platz und Chorgesang verboten. Leckereien überviel vor- und nachmittag. Mit Jungw. Sardinen zum Frühschoppen. – Nachmittagsschlaf. Von Boschan aufgeweckt, der sich die ital. Zeitung von mir übersetzen lassen will, was ich mit viel freundlichem Spott besorge. Verse, die ich nachts fertig bringe auf den Monte Cairo (Karst). Nach dem Kunstschmus des Dr Steif. Trödlerwissen, Preise, Kaufkniffe, Verteidigung der Sammlermoral. Über die Nazerener Unpassendes, zum Ärger Jungwirths, dadurch hat die Abneigung Berechtigung zur Entrüstung bekommen. Ich bin schon fast zum gehässigen Gegner meines „Kollegen“ geworden. L’immortel. Paul Astier, der die Liebe zu seinen Streberzwecken benutzt: vergröberter Typus des franz. Liebeshelden Julian Sorel (in Rouge et Noir. Disciple, Bel Ami noch bevor [sie] struggle for life genannt werden. Auch das Paar Frauen steht (von weitem) in Parallele mit dem Frauenpaar bei Stendhal (naiv und überlegen) Die Herkunft der Motive und der Komposition augenscheinlich Nebensache. Offenes Geständnis: „Matrone von Ephesus“ mit vollständigem Auskosten der alten Komik auf den Père Lachaise. Woher die neu geweckte Liebe der alternden Amouröse Maria Antonia (der Duchesse) gerade als sie sich dafür rächen will, daß ihr die Matrone von Ephesus ihren Prinzen weggeschnappt? – Merkwürdig konservative Ausfälle des Satirikers. Im gewöhnlichen Sinn: alte, biedere Bauernsitte – Gläubigkeit. Astier-Re’hu, der genarrte Gelehrte (mit seiner gefälschten Autographensammlung) bei aller Lächerlichkeit in ergreifendes Schicksal gestellt, und durch die naive Rechtlichkeit bei aller Akademie-streberei die Umgebung überragend. Der Landedelmann (de Frey-det) verfällt dem Strebern nach dem grünen Frack. Védrine der geniale Bildhauer und gemütsheitere Familienvater zieht von allem Ehrgeiz frei als Causeur durch die Gesellschafts- Stadt- und Landbilder. – Paris die vielgeschilderte, in allen Winkeln und Schattierungen literarisierte Stadt. –

26.12. Feiertag, Faul- und Freßtag fortgesetzt. Mit übermütiger Betonung dem Staunen des naiven Boschan gegenüber. Regen vor- und nachm. Verse auf den Monte Cairo unnachgibig neben allem anderen zu Ende geführt. Kastanienbraten am Abend unter Blitz, Donner und Regen mit den drei geselligen (anspruchslosen) Juden: der eine, Dr Klöß seit einigen Tagen krank, in der Nacht fiebernd.

27.12. Beginn besseren Wetters. Kopfweh wohl von der Überanstrengung des Magens. Wird tagsüber gut. Arbeitstag der alten Art. Nachm. Locke. Abends Dr Steif über Miniaturen und Moral des Kunsthandels. Dazu auch den naiv-klugen Boschan gelockt. Mit ihm zu dritt nachher über das Trödelgewäsch von der Heiligkeit der Kunst und der Sch-schönheit der Kaiserin Elisabeth.

28.12. Monte Cairo am Morgen wieder sichtbar mit schneeiger Spitze. Blau, Sonne und wechselnde Wolken am Tag. Vorm. wieder zum Bekenntnis zurückgefunden und im Bekenntnis zum Bekenntnis, mich daraus verloren zu haben. Knittelverse auf Krammelhofers poetische Angriffe gegen die Philistrosität unserer Poeterei. – Nachm. Hume über die Kausalvorstellungen, seinem Positivismus nicht gewachsen. Rainer Maria Rilke aufgeschlagen: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Vermutlich Autobiographisches wenigstens der Gefühlsentwicklung. Aber auch der Lebensumstände (literar. Richtung: Kunstschriftsteller, Drama (?) und Verse). Die Komposition der Gefühlseindrücke, Impressionismus als Verselbständigung des Details. Bündel von abgelösten, verschwimmenden Vorstellungen und futurist. Rekomposition (der Major bei der [GeisterErscheinung] mit dem traumhaft verwunderten Auge eines Kindes gesehen (das Schloß des Großvaters). Lebensekel des 28 jährigen in unoriginaler Satire darunter. Banal, wo Gedankliches formuliert wird. Auch dort gegen die festen Begriffe wie in der Anschauung gegen das Körperliche, das die Eigenschaften zu herrisch beisammenhält und die Aufmerksamkeit zu sehr auf seine unanschauliche Wirklichkeit hin zwingt von den Eigenschaften der Vorstellung ablenkend. Vorliebe daher für die Mondnacht, die alles in die Ferne rückt – wie auf Seide gemalt. Daher Fähigkeit und Liebe Gebärden der Details überraschend zu fassen und zu vergleichen (über die Assoziationsbrücke von Eindrucksgefühlen gleicher Art – statt Anschauungen gleicher Art) – Erinnerungen an Hofmannstals schwerere Draperien. Julfest. im […] Hptm. Dr Weyer […] mit Lt Klaars Freude am geselligen Fest.

29.12. Sonntag. Dichter Frühnebel. Reiner Nachm. Wieder in der Nachm. Sonne. Vorbereitung für die gelungene Kantstunde (Die analyt. u. synthet. Urteile auch in der Form getrennt: Attributive u. Relative Urteile). Weniger Zuhörer, ohne sichtbare Gekränktheit als willkommene Verengerung begrüßt. Malte Laurids Brigge: Der Niedergang des feinfühligen Aristokratendekadenten in die Ausgestoßenen von Paris. Gesteigert durch das Voraussehende Grauen und Vorfühlen. Ekelpoesie: Eiter und Schleim (Verhaeren – Ovid – Grünewald) Huysmans Baudelaire Muster für Dekomposition: Erinnerung an das Schloß des Großvaters: zerstückelte Räume und Gänge – unverbunden, Turmzimmer – Balkone „Es ist als wäre das Bild dieses Hauses aus unendlicher Höhe in mich hineingestürzt und auf meinem Grunde zerschlagen“ (32) Loslösung der Eindrücke von den Dingen. Positivismus der poet. Anschauung – Entsubstanzialisierung der Wirklichkeit – Gefühls- Empfindungsbündel – während doch eigentlich die Tätigkeit der Anschauung und Erkenntnis nach Kant in der Komposition und Substanzialisierung besteht und nach Fiedler (gestern im Süd-Deutschen Monatsheft gelesen) die poetische und künstlerische Tätigkeit die Komposition, Gestaltung Verwirklichg des Empfindungsmateriales in Sprache, Farbe oder Raum bedeutet.

Beispiel der Rekomposition S 51. Der Major bei der geisterhaften Erscheinung Christinens im Schloß: „… Dann auf einmal war dieses Gesicht fort, und sein grauer Kopf lag auf dem Tische und seine Arme lagen wie in Stücken darüber und darunter und irgendwo kam eine welke, fleckige Hand hervor und bebte“ (Schiele – Kokoschka)

Bekenntnis „Die Zeit der anderen Auslegg wird anbrechen, und es wird kein Wort auf dem anderen bleiben, und jeder Sinn wird wie Wolken sich auflösen und wie Wasser niedergehen. Bei aller Furcht bin ich schließlich doch wie einer, der vor etwas Großem steht, und ich erinnere mich, daß es früher oft ähnlich in mir war, eh’ ich zu schreiben begann. Aber diesmal werde ich geschrieben werden. Ich bin der Eindruck, der sich verwandeln wird …“ Zwei Zitate: [66f] Mécontent de tous et mé content de moi … Seigneur mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers … und darauf eine Verworfenheitsklage (Jeremias ?)

– Kunstabend des Dr Steif. Gegenvortrag des Krammelhofer über Keramik mit schmeichelnd-eifersüchtigen „Ergänzungen“ des Trödlers. Freude an des Prinzen Hohenlohe unbeirrter Verachtung – Warum gehässig, statt fernzubleiben? Weil ich […] das Feld nicht räumen will. (Ohne ihn aus dem Feld räumen zu können)

30.12.Rich. Dehmel, Blinde Liebe. Ein Lesetag neben der üblichen Beschäftigg Das lüsterne Märchen von der zu Unsichtbarkeit verzauberten Prinzessin des ehetreuen Landesvaters, die erst mit dirnenhafter Hingabe (an den ihretwegen zum Tode verurteilten Leutnant) Sichtbarkeit, Vergebung und den geliebten Mann bekommt. Manche anmutige Stelle, mancher poetisch feine Klang. Aber auch manches Seelische übersprungen. Rührend Unschuldiges selbst noch in der lüsternen Schlußwendung. Aber auch versöhnlich Philiströses im Ganzen, der geneigten Leserin zuliebe (das bleibt, wenn es auch selbst wieder ironisiert wird) – Nichts gefunden, was mir Verknüpfung mit dem bisher bekannten Dehmel erlaubt hätte.

O.J. Bierbaum, Die Haare der hl. Fringilla. Kurze Novellen, meist gut exponiert aber plump gelöst. „Der Mohr“ in der tschech. Prov. Stadt wird mir vertieft durch meine Kraus-Erinnerung. Der Liebesleidenschaft der Russin, ihrem Verlangen nach freier Liebe („Sinaide oder die freie Liebe in Zürich“) gibt die Schlußpointe – Einführung Frank Wedekinds – psycholog. und aktuelles Interesse.

„Aschermittwoch“ und „Nach dem Balle“ sind lustige und melancholische Katerstimmungen (eines Dandys Ankleideszene und eines Kunstliebhabers Gespräch mit den sprechenden Schmuckstücken seines Studierzimmers vor dem Ausziehen). Liebe und Schönheit.

R.M. Rilke. Brigge. Der langausgedehnten Salpétrière-Szene („und es fiel mir ein, daß dies also der Platz sei, der für mich bestimmt gewesen war“ 86 – die vielen Elendsbilder vorher hatte er immer als Vordeutungen der eigen. Zukunft genommen – bescheiden und nur für den Leser im Tod von Venedig) Die Krankheit erinnert ihn an die Angstzustände der Kindheit (88, 92) Wieder eine Pariser Straßenszene, der Bewegungsnarr, der sich solange bezwingt 93–103 – Rührung vor der Genovefa des Puvis de Chav. Ergriffen von Baudelaire. [89] Fieberklagen, Grauen des Unwirklichen, Muttersehnsucht – Beethovens Taubheit (hymnisch) – Straßenbild (die stumm den Spatzen Futter hinhalten) – Ibsen im unverhohlenen Nietzscheton. Pathethik gegen den Ruhm als Anfang: „Und Deine Worte führen sie mit sich in den Käfigen ihres Dunkels. und zeigen sie auf den Plätzen und reizen sie ein wenig von ihrer Sicherheit aus. Alle Deine schrecklichen Raubtiere.“ – Ibsens Drang „aufzuzeigen“ Die winzigen seelischen „Übergänge“ ins Theatralische vergrößert, versichtbart, bis die mit Greifbarem überladene Bühne um des Unfaßlichen willen „überschüttet“ wurde. „Da konntest du nicht mehr. Die Beiden [Hände], die [du] zusammengebogen hattest, schnellten auseinander.“

121. – Muttererinnerungen. Wieder Gespenster sehen: Ingeborg (vom Hund gewittert) kommt tot den Frauen zum Tee im Garten entgegen), die griffelsuchende Hand auf dem Teppich – Fieberkrankheit – Verhältnis zu Mama er am liebsten als Sophie (verstorbene Schwester) verkleidet – Die Fieberwelt und die unbegreifliche Verständlichkeit der Welt wie sie die anderen nahmen „Wenn ich das jetzt überdenke, kann ich mich wundern, daß ich aus der Welt dieser Fieber doch immer wieder ganz zurückkam und mich hineinfand in das überaus gemeinsame Leben, wo jeder im Gefühl unterstützt sein wollte, bei Bekannten zu sein, und wo man sich so vorsichtig im Verständlichen vertrug. Da wurde etwas erwartet, und es kam oder es kam nicht, ein 3. war ausgeschlossen. Da gab es Dinge, die traurig waren, ein für allemal, es gab angenehme Dinge und eine ganze Menge nebensächlicher. Wurde aber einem Freude bereitet, so war es eine Freude, und er hatte sich danach zu benehmen …“

Das Maskierungsabenteuer, das mit einer Ohnmacht endet – Der Prediger Jespersen, höfliche Religiosität des Vaters (erinnert an den Vater der Frau Marie Grubbe – der Familienname wird neben der mütterlichen Brahe-Linie genannt, auch Holck: erinnert an die militär. Traditionen Rilkes) – Wieder zurück auf Urnekloster. Nächtliche Suche nach dem Bilde Christianes (der Wandelnden) Zusammentreffen mit Erik (erinnert an den kleinen Franz des Hanno Buddenbroock – Im allgemeinen Erinnerungen auch an Hermann Bang. Hoffnungslose Geschlechter) „Freundschaft“ mit Erik. – Die harte Großmutter väterlicherseits. – Liebe zu Abelone (einer Freundin Mamans). Die Phantasie der sechs Teppiche – der Damen à la Licorne „solch ein leises Leben langsamer, nie ganz aufgeklärter Gebärden“.

Die Komposition auch der Jugenderinnerungen, die zusammen zufassen, zu beherrschen, Malte zu schwach ist, die sich erst im Leser allmählich rekomponieren sollen.

31.12. Silvester, als Feiertag betrachtet. Kein Vortrag (von Jungwirth und mir).

Rilke, Malte L. Brigge. „Zweites Bändchen“.

Das Unglück der entflohenen Mädchen, die ihr Leben nicht mehr mit der Familie teilen konnten. Das rührende freiwillige Gegenstück seiner eigenen gezwungenen Entwurzelung (später das Symbol des Büchsendeckels, der nicht mehr zur Büchse gehören will). Mädchen: „Sie haben schon angefangen sich um zu sehen, zu suchen; sie, deren Stärke immer darin bestanden hat, gefunden zu werden“ (S. 5) „… weil sie müde sind. Sie haben Jahrhunderte lang die ganze Liebe geleistet, sie haben immer den vollen Dialog gespielt, beide Teile“ (Erinnerungen an N. Wehmut, Reue, Sehnsucht, Glück). – Maltes und Mamas Spiel mit den Spitzen: Die Liebe, das stumme Opfer: „Die sind gewiß in den Himmel gekommen, die das gemacht haben“ … „In den Himmel? Ich glaube, die sind ganz und gar da drin. Wenn man das so sieht: das kann gut eine ewige Seligkeit sein. Man weiß ja so wenig darüber“. (Die Liebeskraft hier und die Kraft zur Lust bei Kraus und beides im Weibe!)

Die Schlittenfahrt zu den Schwestern Schuhlins. Mamans und Maltes Glauben an das „Haus“, das sie auf der Fahrt sahen. Der Schrecken vor Brandgeruch (Erinnerungen an Selma Lagerlöf. Schlitten, Gesellschaft. Woher ist die feine, zerbrechliche, kindlich weise Maman mir so bekannt? Wenn N. von der Tante erzählt? Aus einem Buch?) – Die Geburtstage: Gejerstam, Leonore Griebel eine Klage über das Feingefühl, das nötig ist um die andern ihre Plumpheiten nicht spüren zu lassen. Unbegrenztes Mit-leid hier wie den Pariseropfern gegenüber. Abelone als Sekretärin des Großvaters, der noch „erzählen“ konnte. Die Unerreichbarkeit des Zieles: „Und werden sie es überhaupt sehen, was ich da sage?“ – Wie vorhin von den Frauen. Erzählen, beschreiben ist nur Annähern und Aussparen. Das Individuelle ist unfaßbar. Und nur das Individuelle ist das, worauf es ankommt, alles Allgemeine ist unwirklich. Die Verzweiflung des Individualismus. – Der Tod des Vaters in der Stadt, der Herzstich. „Nein, nein, vorstellen kann man sich nichts auf der Welt, nicht das Geringste. Es ist alles aus so viel einzigen Einzelheiten zusammengesetzt, die sich nicht absehen lassen. Im Einbilden geht man über sie weg und merkt nicht, daß sie fehlen, schnell wie man ist. Die Wirklichkeiten aber sind langsam und unbeschreiblich ausführlich“ [187] (Wie Malte in vielen Dingen. Nähe des Naturalismus. Huysmans – seelischer Naturalismus. Barrès: Déracinés und ähnliche Gedanken stellen Problemverwandtschaften her – preziöse Gefühlszergliederung, Zartgefühl für Hunde und Hilflose – aber Rilke weniger programmatisch, hilfloser, individueller) – Die Todesfurcht des Vaters (die Abschrift vom Tode Christians 4. in seiner Brieftasche) – Eigene Todesfurcht – der Tod Felix Arvers, der der Nonne noch das Wort „Korridor“ richtig stellt: „Er war ein Dichter und haßte das Ungefähre; oder vielleicht war es ihm nur um die Wahrheit zu tun; oder es störte ihn, als letzten Eindruck mitzunehmen, daß die Welt so nachlässig weiterginge: Das wird nicht mehr zu entscheiden sein. Nur soll man nicht glauben, daß es Pedanterie war, sonst träfe derselbe Vorwurf den heiligen Jean de Dieu, der in seinem Sterben aufsprang und gerade noch zurechtkam, im Garten den eben Erhängten abzuschneiden, von dem auf wunderbare Art Kunde in die verschlossene Spannung seiner Agonie gedrungen war. Auch ihm war es nur um die Wahrheit zu tun.“ –

Die Nachbarn. Mitleid und Hineindenken nehmen von ihm Besitz. Der russ. Beamte, der die Sekunden seiner Lebenszeit sammeln möchte und nicht mehr ausgeht, weil er die Zeit, weil er schließlich die Erde sich bewegen fühlt (Strindberg) als Heilmittel gegen die Bewegung dient ihm der gleichmäßige Rhythmus hergeleierter Gedichte. (Eine lange Geschichte). Der Nachbar mit dem rollenden Blechdeckel. Phantasierendes Mitgefühl. Traumsicherheit, daß das stille Kommen der Mutter den Nachbar befreit – Der Büchsendeckel, der nicht auf der Büchse bleiben will als Symbol, als Folge der Entwurzelung der Menschen, die „höchst ungern und schlecht auf ihren Beschäftigungen sitzen“ [215] (76), von denen die Dinge die Zerstreutheit und das Abwechslungsbedürfnis lernen (die „ungefähre Unzucht der Zerstreuung“) [217] Halb Andersen, halb Vischer, Tücke des Objekts.

Der Heilige, gegen den sich die Dinge verbinden, unterliegt, sobald der „hinsieht“. Wie der Heilige, so jeder „Einsame“. Malte, der Einsame von Kind auf. Gefährlichster Feind: der Ruhm. – Aus dem grünen Buch [219]: Nachleben und Durchleben gelesener Geschichten. Beide gehen am Ruhm zugrunde. Tod des falschen Zaren, das Auffinden der Leiche Karls des Kühnen. „Nie ein richtiger Leser“, d.h. immer zu viel, zu tief erlebt, nicht wie der Durchschnittsleser darüber hinwegzulesen vermocht. Nie kam die Überlegenheit, der Leichtsinn der Erwachsenen. „In demselben Maße aber, als ich ihre Wirklichkeit begriff, gingen mir auch für die unendliche Realität meines Kindseins die Augen auf. Ich wußte, daß es nicht aufhören würde, so wenig wie das andere erst begann. Ich sagte mir, daß es natürlich jedem freistand, Abschnitte zu machen, aber sie waren erfunden. Und es erwies sich, daß ich zu ungeschickt war, mir welche auszudenken. Sooft ich es versuchte, gab mir das Leben zu verstehen, daß es nichts von ihnen wußte. Bestand ich aber darauf, daß meine Kindheit vorüber sei, so war in demselben Augenblick auch alles Kommende fort, und mir blieb nur genau so viel, wie ein Bleisoldat unter sich hat, um stehen zu können.“ [234f] (Entwurzelter der Heimat, der Familie, des Standes, der Kindheit. Kind geblieben. „Kind“ d.h. interesseloses, offenes, tiefer erlebendes, allem hingegebenes, leidendes und mitleidendes, das Grauen des Lebens erschauendes Wesen). Die kurze Lesewut und die Versöhnung mit Abelone beim Abstreifen der Johannisbeeren. (Jakobsen?) Sie will von dem Briefwechsel Bettinas die Antworten Goethes nicht hören. Bettinas Liebe als elementare Macht, an der Goethe „die Grenze seiner Größe“ fand. „Alle haben diese Antworten gelesen und glauben ihnen, weil der Dichter ihnen deutlicher ist als die Natur. Aber vielleicht wird es sich einmal zeigen, daß hier die Grenze seiner Größe war. Diese Liebende ward ihm auferlegt, und er hat sie nicht bestanden … demütigen hätte er sich müssen vor ihr in seinem ganzen Staat und schreiben, was sie diktiert, mit beiden Händen, wie Johannes auf Patmos, knieend.“ (109f.) [241] (Rilkes Ehrfurcht vor der Liebe. Seine Übersetzungen: Portugiesische Briefe, Sonette Brownings – Meinerseits Erinnerung an das Buch Suleika: die Betonung des Greisenglückes. Mehr ein Glück, daß es diese Liebe gab, als Glück in dieser Liebe. Eitelkeit) „Immer übertrifft die Liebende den Geliebten, weil das Leben größer ist als das Schicksal [„das Schicksal liebt es, Muster und Figuren zu erfinden. Seine Schwierigkeit beruht im Komplizierten. Das Leben selbst aber ist schwer aus Einfachheit“]. „Ihre Hingabe will unermeßlich sein: dies ist ihr Glück. Das namenlose Leid ihrer Liebe aber ist immer dieses gewesen: daß von ihr verlangt wird, diese Hingabe zu beschränken“ (111.) [242] Wiederkehr des Themas der Frauenliebe (positivere Formulierung: – sie bestreitet von Natur aus beide Teile des Dialoges – wieder ist die Portugiesin erwähnt) – Der Zeitungsverkäufer, der mit dem neuen Hut ihm plötzlich Gottesgewißheit gibt [246] (Nicht rein verstanden; Erinnerung an Barrès stärker) – das Gefühl den Ausgeschlossenen gegenüber wandelt sich in Zugehörigkeitsgefühl – nicht mehr das Grauen vor der sicheren Annäherung, sondern Abbitte wegen des noch vorhandenen Abstandes: „Sie liebhaben“, [249] die armseligen Prostituierten. Jesus taucht auf, er nur „ertrüge sie, der noch das Auferstehen in allen Gliedern hat; aber ihm liegt nichts an ihnen [!] Nur die Liebenden verführen ihn, nicht die, die warten mit einem kleinen Talent zur Geliebten wie mit einer kalten Lampe.“ (Von Gott früher einmal frivole Worte. Von der Frivolität der Mystik im „Mönchischen Leben“.) Hier Gott als das Kostbare aus sich selbst, aufgespart und vor Beschäftigung nicht mehr erkannt.

Der Sylvesterabend nicht so schön, wie unvermutet der Weihnachtsabend geworden war. Weil er zu vorbereitet war, kam es nicht nach Wunsch. Ich wollte eine Repetition der Stimmung. Vorlesen der Ode alla vergine. Und es kam nicht so. Die „Repliken“ wurden ins Versheft eingetragen. Die Hexameter von den Sandalen mit ihrer Selbstanklage nicht befriedigend, bleiben in der Zwiefalt stecken.

1. Jänner 1919. Feiertag, Frühschoppen, Eintragen der Verse. Karten nach Hause. Im Brigge von der Hingabe der Frauen. Gedanken wieder an N. Bis 12h wach am Tagebuch.

2. Jänner. Verspätet auf. Sonne. Brigge zu Ende. In der Logikstunde von der Teleologie und dem Absoluten.

Malte Laurids Brigge. Ehrfurcht vor den Ausgestoßenen. „Vielleicht meinst Du mein Gott, daß ich alles lassen soll und sie lieben“ (119 [249] von der Jesus Stelle) Das Beispiel des „Äußersten“ in königlicher Erscheinung König Karl VI von Frankreich in seinem Aussatz und seiner Hingabe und Gerührtheit von den Dingen. Die Grauenhaftigkeit der Zeit und des Blutes. Morde und Mysterium. Das einsame Kartenspiel, er selbst wie ein Kartenkönig in der Hand Gottes. Die Mysterienspiele. „Denn dieses Jahrhundert hatte in der Tat Himmel und Hölle irdisch gemacht: es lebte aus den Kräften beider, um sich zu überstehen“ (132) [258] – Gegenstück zeitl. verbunden Papst Johann[es] 22. in Avignon. Furcht vor Mord. Aberglaube – Angelus. Die häretische Predigt des Papstes. Widerruf. – Drittes Bild der zu rein in die Seligkeit hinübergesprungene Sohn des Grafen von Ligny. – Begreifen der Zeit aus einem Kindererleben, der unheimlich große Mann mit dem feindl. Gesicht und der erhobenen Faust „Damals erlebte ich, was ich jetzt begreife: jene schwere, massive, verzweifelte Zeit“ (139 [264] „Wer konnte stark sein und sich des Mordes enthalten?“ (141) [265] „Alle versuchten das Teil und das Gegenteil, alle hoben sich auf, Handlung war keine“ (143) [267] (Vom größten Gegensatz her – die Gleichheit mit der Gegenwart. Verbindung: die Ausgestoßenen) Des Königs Rührung bei den Passionsspielen. „Außen ist vieles anders geworden. Ich weiß nicht wie. Aber innen und vor Dir, mein Gott, innen vor Dir, Zuschauer: sind wir nicht ohne Handlung?“ (145) [269] – Das antike Theater zu Orange. Absage an das moderne, dem die geschlossene gleichbleibende Szene fehlt (also für das Relieftheater) „Was soll ich vor einer Szene, in der diese Wand (die Ikonwand der russischen Kirchen) abgetragen wurde, weil man nicht mehr die Kraft hat, durch ihre Härte die Handlung durchzupressen, die gasförmige, die in vollen schweren Öltropfen austritt“ (147f.) [270f.] – Die Duse (?) paradox ausgelegt als die Tragische, die sich hinter ihren Gestalten verbergen will. – [Also vorher das Ehedrama Ibsen, Mysterien, antikes Theater-Duse]

„Laßt uns doch aufrichtig sein, wir haben kein Theater, sowenig wir einen Gott haben (!): Dazu gehört Gemeinsamkeit“ 148. [271] Vgl. von den entlaufenen Mädchen: „Der Weg ist irgendwie enger geworden: Familien können nicht mehr zu Gott“ (3) – So zurück zu den Frauen und der Liebe. Wieder aufgenommen: Lieben und Geliebtwerden. Wird zum Hauptgedanken, in der Parabel vom verlorenen Sohn (André Gide) zum Selbstideal. Halb Wunsch und halb Erinnerung, halb Bekenntnis und halb Entschluß. „Schlecht leben die Geliebten und in Gefahr. Ach daß sie sich überstünden und Liebende würden. Um die Liebenden ist lauter Sicherheit“ (151. [273] Nietzsche-Ton) „Sie klagen um einen: aber … es ist die Klage um einen Ewigen. Sie stürzen sich dem Verlorenen nach, aber schon mit den ersten Schritten überholen sie ihn, und vor ihnen ist nur noch Gott“ (151f.) Aufzählung der Liebenden. – Unbegreiflichkeit „daß wir das übersehen: das Jahr und die Liebe“. [276] (Lyrische Weltanschauung) 2 Beispiele von Liebenden. – Höchstes Beispiel Sappho, geträumt von einem „älteren Mann“ und Umdeutung der lesbischen Liebe in Sehnsucht. „wenn sie den zeitlichen Zweck des Geschlechtes durchbrach mit seiner unendlichen Absicht.“ (161) [281] – Erinnerung an Abelone in Venedig (Ausfall gegen das Stadtbild der Touristen), als in der Gesellschaft das Mädchen von der ungesagten Liebe sang – Wieder: bewahre die Sehnsucht vor der Erfüllung, das Lieben vor dem Geliebtwerden! – Die Liebenden und Gott als das letzte, das einzige, weil unendliche, unerreichbare Ziel. Christus als Gefahr „diese Erleichterung Gottes“ (Mechthild, Theresa von Avila, Rosa von Lima) „Ach der für die Schwachen ein Helfer war, ist diesen Starken ein Unrecht; wo sie schon nichts mehr erwarteten, als den unendlichen Weg, da tritt sie noch einmal im spannenden Vorhimmel ein Gestalteter an und verwöhnt sie mit Unterkunft und verwirrt sie mit Mannheit.“ (172) [289] Abelones zögernde Haltung. – Die Geschichte des Verlorenen Sohnes als die Flucht vor dem Geliebtwerden daheim und in der Welt, um sein Lieben rein geben zu können. Wandlung zur endlosen Gottesliebe, zur „harten Arbeit, sich ihm zu nähern“ um wenigstens zu erreichen sa patience de supporter une âme. [298]

Vorsatz auch seine Kindheit nachzuholen. Hofft Strafe. Findet zum größten Schreck wieder Liebe, Verzeihung. Aber ist beruhigt, als er sich nicht verstanden fühlt. Die Gebärde, mit der er die Liebe abwehren wollte, wurde für Reue genommen. Die Liebe galt nicht ihm. „Was wußten sie, wer er war. Er war jetzt furchtbar schwer zu lieben, und er fühlte, daß nur Einer dazu imstande sei. Der aber wollte noch nicht.“ [Gott] [300] Malte, der am Mangel der Liebe litt in Paris, wie er am Mißverständnis daheim gelitten hatte, macht sichs zum Ideal nicht geliebt zu werden, unverstanden zu sein, verlorener Sohn zu sein (obwohl er am innigsten mit der Heimat verwachsen ist, am meisten unter der Uniformität des Stadtlebens leidet, am meisten die Aussätzigen fürchtet, am meisten von Maman und Abelone träumt) Freilich lag auch diese Gefühlsrichtung vorbereitet, der Abscheu vor den Geburtstagen – den unverständigen Liebesüberhäufungen. Und das unbegrenzte (weibliche) Bedürfnis zu lieben – alle Leidenden, sich einzufühlen in jeden Aussatz. – Gespenster – Angst und Furchtzustände, Abscheu vor den Ausgeschlossenen überwunden durch die Bereitwilligkeit der Liebe. Adelung des Aussatzes durch das Mittelalter und durch die Liebe. Durch den König Karl und durch den verlorenen Sohn. Die Frauen als Führerinnen.

3.1. Wieder im 1. Band des Brigge geblättert. Der vom 2. her Sinn bekommt. Die „Veränderung“, die mystische Wandlung vorbereitet. Die Pariser Eindrücke Elends eindrücke. Das, was die anderen nicht sehen. Das Bewußtsein, es zu sehen, gibt ihm den Beruf zu den Aufzeichnungen „Dieses Nichts fängt an zu denken“. Die sieben Möglichkeiten „daß man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat“ … „daß die ganze Weltgeschichte mißverstanden worden ist … weil man immer von ihren Massen gesprochen hat … statt von dem Einen zu sagen, um den sie herumstanden, weil er fremd war und starb“ (Die Einsamen: Genoveva, Beethoven, Ibsen und die Einsamen des Mittelalters im 2. Band wie die Einsamen von Paris im 1. Bd.) … „daß alle diese Menschen eine Vergangenheit, die nie gewesen ist, ganz genau kennen“ … „daß man von den Mädchen nichts weiß, die doch leben“ (Anfang des 2. Bdes) „daß man «die Frauen» sagt, «die Kinder», «die Knaben» und nicht ahnt (bei aller Bildung nicht ahnt) daß Menschen doch längst keine Mehrzahl mehr haben, sondern nur unzählige Einzahlen“ … „daß es Leute gibt, welche Gott sagen und meinen, es wäre etwas Gemeinsames.“

So muß dieser „junge belanglose Ausländer Brigge [28 Jahre] … sich hinsetzen und schreiben“ müssen. – Gleich zu Beginn. Gefühl der inneren Wandlung. Gefühl, daß er allen Bekannten fremd werden muß (S. 4. [9] Er lernt sehen [Was er dann vom verlor. Sohn berichtet und von den Heiligen Liebenden] Erster Höhe- Tiefenpunkt. Gefühl der Verworfenheit mit dem französ. und dem bibl. Zitat. – Die Verwandlung hat sich vollzogen (nach den Straßenerlebnissen) Genovefa schaut über Paris. Den Versuchungen dieser Stadt erlegen, d.i. Veränderung, „wenn nicht in meinem Charakter, so doch in meiner Weltanschauung, jedenfalls in meinem Leben“ „Veränderte Welt“, „Alles zu neu“ Baudelaire Une Charogne: [89f] „Es war seine Aufgabe, in diesem Schrecklichen, scheinbar nur Widerwärtigen Pariser [Elend] das Seiende zu sehen, das unter allem Seienden gilt. Auswahl und Ablehnung gibt es nicht. Hältst Du es für einen Zufall, daß Flaubert seinen Saint-Julienl’Hospitalier geschrieben hat? Es kommt mir vor, als wäre das das Entscheidende: ob einer es über sich bringt, sich zu dem Aussätzigen zu legen und ihn zu erwärmen mit der Herzwärme der Liebesnächte, das kann nicht anders als gut ausgehen.“

Der 2. Bd. bringt Verwandte Saint Juliens. (Das Mittelalter Flauberts-Huysmans und Claudels – die französ. Färbung Rilkes)

Und paradox verbunden mit dieser Aussätzigenliebe der Einsamkeitsstolz:

„Mein Gott wenn etwas davon sich teilen ließ. Aber wäre es dann, wäre es dann? Nein es ist nur um den Preis des Alleinseins“

(II 30)

Das Programm der 7 Möglichkeiten klingt etwas hohl, die Geste erscheint als zu groß trotz der Tiefe des mystischen Liebesgedankens, mit dem sie sich schließlich erfüllt. Dieser Gedanke selbst hat in seiner Zugespitztheit weiteste Wirklichkeitsferne. Die Liebe nur im Gegensatz zum Geliebtwerden gesehen. Die Parabel vom verlorenen Sohn, der entlaufenen Tochter, die ist die Parabel vom verzärtelten Kind. Der höchste Egoismus der Liebe, die als Hingebung sich auflösen müßte, aber durch die Flucht vor dem Geliebtwerden, durch die Einsamkeit sich erhält, da die Liebe doch Zweisamkeit sein sollte. Eliminieren der Liebe (der Relation) aus der Relativität. – Damit ist diejenige Form der Liebe gefunden, die vereinbar ist mit der mimosenhaften Scheu vor der Berühr’g, vor der Gemeinsamkeit, die ihn beherrscht, diejenige Form gefunden, in der Malte das „Entscheidende“ möglich wäre, „sich zu den Aussätzigen zu legen“. Die Vereinigung extremsten Individualismuses mit entschlossenster Hingabe. – Die Mutter allein hatte zuweilen dazwischen gestanden, dort wo jetzt dies Ideal der Ungeliebtheit steht; zwischen dem Aussatz, dem Grauen der Wirklichkeit und der Einsamkeit: „Du aber kommst und hältst das Ungeheure hinter Dir und bist ganz vor ihm; nicht wie ein Vorhang, den es da oder da aufschlagen kann. Nein, als hättest Du es überholt auf den Ruf hin, der Dich bedurfte“ (I 110) [93] Vorausnahme der Kindheitserinner’g (I 141) Maman vom Ball zur Beruhigung heimgeholt. Und wieder aufgenommen II 73 Beruhigung des Nachbarn mit dem Büchsendeckel „Lieber Gott, dachte ich mir, seine Mutter ist da – … Nun begriff ich das leise Gehen draußen auf dem Gang … So ein Wesen, vor dem die Türen ganz anders nachgeben als vor uns. Auch diese Mutter: große Liebende.“

Das schwierigste Bild: I 6 [11] Die Frau „sie war ganz in sich hinein gefallen, vornüber in ihre Hände“ – im Nachdenken – „Die Frau erschrak und hob sich aus sich ab, zu schnell, zu heftig, so daß das Gesicht in den zwei Händen blieb. Ich konnte es darin liegen sehen, seine hohle Form. Es kostete mich unbeschreibliche Anstrengung, bei diesen Händen zu bleiben und nicht zu schauen, was sich aus ihnen abgerissen hatte. Mir graute, ein Gesicht von innen zu sehen, aber ich fürchtete mich doch noch viel mehr vor dem bloßen wunden Kopf ohne Gesicht.“ Fortführung ins gezwungen Anschauliche eines abstrakten Gedankens: Von den Gesichtern, die die Menschen tragen, wechseln, austragen, abbrauchen, durchlöchern „und da kommt dann nach und nach die Unterlage heraus, das Nichtgesicht, und sie gehen damit herum“ Beispiel dann diese Frau –

Das Lied in Venedig: II – 69f. [287 f.]

„Du, der ichs nicht sage, daß ich bei Nacht

weinend liege,

deren Wesen mich müde macht

wie eine Wiege,

Du, die mir nicht sagt, wenn sie wacht

meinetwillen:

wie wenn wir diese Pracht

ohne zu stillen

in uns ertrügen?

Sieh Dir die Liebenden an,

wenn erst das Bekennen begann,

wie bald sie lügen.

Du machst mich allein. Dich einzig kann ich vertauschen.

Eine Weile bist Du’s, dann wieder ist es das Rauschen,

oder es ist ein Duft ohne Rest.

Ach, in den Armen hab ich sie alle verloren,

Du nur, Du wirst immer wieder geboren:

weil ich niemals Dich anhielt, halt ich Dich fest.“

4.1. Noch einmal Brigge. (Absicht einer engeren Besprechung darüber.) Der Verismus der äußeren Form. Wirkliche Aufzeichnungen – wie sie einem solchen Menschen kamen – in Reihenfolge, Auffassung, Sprache (weil die Person dem Autor nahe steht) und doch überlegtes, langsames Ein- und Vordringen der mystischen Idee. Scheu vor dem Lehrhaften, begünstigt durch den fragmentarischen Charakter der Aufzeichnungen. Preziöse Scheu vor der Deutlichkeit. –

Knabengeschichten (Strauß – Buddenbr. – Ebner-Eschenb. – David – Hermann Bang – Herm. Hesse – Goethe – Kügelgen) zugleich Dekadenz des Mannes Buddenbrooks – kommt zu Schopenhauer Tod in Venedig – Herm. Bang (Frauen) – Huysmans En rade –)

Unterhaltungsabend der „Gruppe“ der Deutschen Österreichs. Hptm. Halms und des einarmigen Hptm. v. Gerber angewachsener politischer Verein. Bewunderung der Ungebeugtheit. Kampfbereitschaft (mit Grauen) fängt wieder an. Der Verzicht auf die Macht schämt sich vor dem Willen zur Macht. Wo ist in der Macht die Grenze von Recht und Raub? Die Politik kennt nur verlogene Grenzüberschreitungen. – Witze, Gesänge – die nicht Deutschen aus dem Saal gewiesen, was bald einen Krawall verursacht hätte. – Neben Prinz Hohenlohe, der von dem Besuch des Bez. Hptm von Cassino erzählt. Sonst wird Dr Steif ausgerichtet. – W. Raabe, Der Weg nach Hause (Der Schwede [am Bodensee])

5.1. Sonntag, regnerisch. Nicht ganz herausgehobene Gedanken in der Kantstunde. Nachher mit Lt. Krammelhofer im leichten Regen zw. den Baracken auf und ab. Nebeneinander von intellektualist. Gleichgültigkeit gegen Gott als „Begriff“ und gefühlsmäßigem Anlehnungsbedürfnis in schwächeren Stunden. – Seine Klagen über Unproduktivität – Produktivität und Erotik