Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

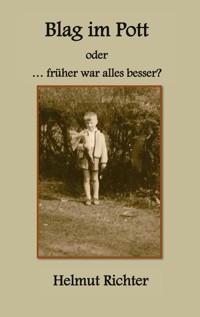

"Früher war alles besser!" Diesen Satz liest oder hört man als Angehöriger der Nachkriegsgenerationen nahezu täglich. War das wirklich so oder wird die Vergangenheit mit zunehmendem Lebensalter nostalgisch verklärt? In diesem kleinen Buch soll anhand der subjektiven Erlebnisse, Beobachtungen und Erfahrungen eines Ruhrgebietskindes der 1950-er und 1960-er Jahre in einer kleinen Zeitreise dieser Frage nachgegangen wer-den. Wie war es früher "hier im Pott" und wie ist es heute? Weil jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, sind die Leserinnen und Leser des Buches eingeladen, die Frage aus auch ihrer individuellen Sicht für sich selbst zu beantworten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Buch

„Früher war alles besser!“ Diesen Satz liest oder hört man als Angehöriger der Nachkriegsgenerationen nahezu täglich. War das wirklich so oder wird die Vergangenheit mit zunehmendem Lebensalter nostalgisch verklärt?

In diesem kleinen Buch soll anhand der subjektiven Erlebnisse, Beobachtungen und Erfahrungen eines Ruhrgebietskindes der 1950-er und 1960-er Jahre in einer kleinen Zeitreise dieser Frage nachgegangen werden. Wie war es früher „hier im Pott“ und wie ist es heute?

Weil jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, sind die Leserinnen und Leser des Buches eingeladen, die Frage aus auch ihrer individuellen Sicht für sich selbst zu beantworten.

Autor

Helmut Richter (*1955) absolvierte mit 15 Jahren nach seinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Anschließend besuchte er ein Sterkrader Gymnasium, legte sein Abitur ab und studierte Gitarre am Robert-Schumann-Institut in Düsseldorf sowie Maschinenbau, Erziehungswissenschaften und Physik an der Universität Duisburg. 1982 Prüfung zum Musikerzieher, 1983 erstes Staatsexamen in Maschinenbau und Physik. Später zusätzliche Studien in Psychologie und Neurobiologie.

Promotion zum Dr. phil. (Berufspädagogik). Zahlreiche CD-und Rundfunkaufnahmen, Buchveröffentlichungen und Veröffentlichungen eigener Kompositionen. Bundesgeschäftsführer der European Guitar Teachers Association. Bis zur Pensionierung 2021 Schulleiter eines Berufskollegs in Duisburg-Rheinhausen.

Blage, Substantiv, f, Nebenform: Blag.

Aussprache [ˈblaːɡə]

Bedeutungen: Umgangssprachlich, nordwestdeutsch, abwertend: nerviges, ungezogenes Kind. Das Wort ist seit dem 20. Jahrhundert belegt. Kluge verweist auf niederländisch blaag → nl, ohne zu behaupten, dass es sich um eine Entlehnung handelt. Die weitere Herkunft des Wortes ist unklar. DWDS datiert das Wort ins 19. Jahrhundert

Synonym: Gör.

Oberbegriff: Kind.

Ruhrpott, Substantiv, m.

Aussprache: [ˈʁuːɐ̯ ˌpɔt]

Bedeutungen: umgangssprachlich: Ballungsraum in Nordrhein-Westfalen, der Kernbereich liegt zwischen Duisburg und Dortmund begrenzt durch Rhein, Lippe und Ruhr mit etwa 5,3 Millionen Einwohnern

Herkunft: Determinativkompositum aus dem Namen Ruhr und dem Substantiv Pott

Synonyme: Kohlenpott, Revier, Ruhrgebiet

Kurzformen: Pott

(Vgl.: www. de.wiktionary.org/wiki)

Inhalt

Vorwort

Der Start ins Umfeld

Kindergarten, Luft und Sonne

Das Leben in Haus und Nachbarschaft

Freizeitgestaltung – Der erste Fernseher

Innere und äußere Sicherheit

Der Schule erster Teil – Grundschule

Der Schule zweiter Teil

Urlaubsreisen, Ferien, Essen gehen

Kunst und Kultur

Feste feiern wie sie fallen

Resumee: Was war denn besser?

Anhang

Vorwort

Eigentlich hatte ich vor, ein kleines Buch über eine Kindheit und die frühen Jugendjahre eines Jungen in einer typischen Ruhrgebietsumgebung der 1960er bis 1970er Jahren zu schreiben. Aber schon nach den ersten Seiten wurde mir klar, dass ich nicht über eine Kindheit, sondern nur über meine Kindheit und meine frühen Jugendjahre schreiben kann. Sicherlich steht einiges von dem, was ich ge-lebt und er-lebt habe stellvertretend für das, was viele meiner Altersgenossen ebenfalls erlebt haben. Aber eben bei Weitem nicht alles. Deshalb ist es – trotz aller Bemühungen um eine möglichst große Allgemeingültigkeit – ein letztlich persönliches Buch geworden.

Insgesamt habe ich versucht, mich selbst und spezifisch familiäre Dinge ähnlich einer Autobiographie nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen, aber naturgemäß stehen einige meiner Erlebnisse in einem sozialen Kontext, sei’s Familie, Kindergarten, Schule oder Freundschaften – die nun einmal fest mit meinem Lebenslauf verbunden sind. Das Buch sollte auch kein Heimatbuch oder gar ein wissenschaftliches Buch oder so etwas Ähnliches werden, ganz im Gegenteil – ich beschränke mich auf den persönlichen Gesichts- und Erlebniskreis eines Kindes in Oberhausen in den 1959er und 60er Jahren. Vielleicht bin ich an der einen oder anderen Stelle ungerecht oder ungenau oder liege vielleicht sogar falsch1 – ich beschreibe nur, was ich erlebt oder gesehen habe.

In erster Linie geht es mir in den nachfolgenden Geschichten um eines: Vielfach hört und liest man, dass früher2 alles besser war und dass Menschen meines Alters sich nostalgisch nach den „guten alten Zeiten“ zurücksehnen. Es gibt sogar einige Lieder und Gedichte, die genau das thematisieren, beispielsweise:

Schön ist die Jugend

Bei frohen Zeiten,

Schön ist die Jugend,

Sie kommt nicht mehr.

So hört ich oft schon

Von alten Leuten

Und seht, von denen weiß ich‘s her.

Drum sag ich‘s noch einmal,

Schön sind die Jugendjahr,

Schön ist die Jugend,

Sie kommt nicht mehr!3

Der Eindruck der „guten alten Zeit“ wird durch einen in zahlreichen Versuchen verifizierten psychologischen Effekt verursacht, den uns unser Gehirn beschert: Gute, positive Ereignisse werden wesentlich lieber erinnert als negative Erlebnisse, die schlicht vergessen, ausgeblendet oder verdrängt werden.4 Daraus entsteht der Eindruck, dass es in früheren Zeiten besser war. Aber war es wirklich so? Um das zu relativieren, schließe ich jedes der 10 Kapitel mit einer Beschreibung der tatsächlichen damaligen Verhältnisse ab und vergleiche sie mit den heutigen Gegebenheiten. Ähnlich wie bei einem Wettbewerb vergebe ich an die Vergangenheit und die Gegenwart Punkte – insgesamt 10 pro „Kategorie“ bzw. Lebensbereich.

Naturgemäß ist die Sicht auf die Dinge individuell unterschiedlich, deshalb lade ich Sie ein, auf der letzten Seite des Buches Punkte aus Ihrer Sicht zu verteilen. Vielleicht kommen Sie zu einem vollkommen anderen Ergebnis als ich, je nachdem, in welchem Umfeld und mit welcher Perspektive auf das Leben Sie aufgewachsen sind. Gerade das ist doch das Schöne am Leben, dass die eigene Biographie für jeden von uns einen Tick anders ist als bei anderen Menschen.

Zugleich möchte ich in aller gebotener Demut zeigen, dass sich die Welt (zumindest in Deutschland) nicht zuletzt durch das Wirken „meiner“ Generation in vielen Bereichen des täglichen Lebens sehr zum Besseren gewandelt hat, angefangen beim Umweltschutz über Lebensqualität, Wohlstand und Besitz bis hin zur größeren Toleranz gegenüber individuellen Lebensweisen.

Eine heile Welt gab es nie außer vielleicht in den Köpfen der Kinder, die sich losgelöst von der Gegenwart im Spiel verlieren können. Ich weiß sehr wohl, dass wir als Gesellschaft noch einen weiten Weg vor uns haben; aber im Vergleich zu dem, was meine Generation von unseren Vorfahren übernommen hat, ist dieser Weg auf keinen Fall „steiler“ oder schwieriger. Es war eben nicht alles besser, sondern wir (meine Generation) haben vieles besser gemacht, als es vorher war.

Außer in einem wichtigen, dem vielleicht wichtigsten Bereich des Lebens: im Bereich der sozialen und der zwischenmenschlichen Beziehungen. Hier scheint es früher tatsächlich besser gewesen zu sein. Eigentlich ist dies genau der Bereich, in dem wir alle ohne großen Aufwand aktiv werden können, um Verbesserungen herbeizuführen und damit die Lebenszufriedenheit, aber auch die „gefühlte Lebenszeit“ zu steigern.

Im letzten Kapitel versuche ich deshalb, Wege aufzuzeigen, wie wir uns alle in einer Umwelt, die uns vergleichsweise viel mehr zu bieten hat als noch vor 50 Jahren, die aber auch wesentlich komplizierter ist als die „gute alte Zeit“, wieder ein wenig an die „Schöne Jugendzeit“ annähern könnten – oder, in Anlehnung an den Liedtext:

Schön war die Jugend!

Ein Stück davon bewahr‘ ich mir.

Viel Spaß beim Lesen meiner kleinen Reise durch die Zeit!

1 Natürlich habe ich alle dargestellten Fakten – soweit dies heute noch möglich ist– überprüft.

2 Während der Drucklegung dieses Buches entflammte nach einer Buchveröffentlichung von Thomas Gottschalk eine heftig kontrovers geführte Diskussion zum diesem Thema in den Medien.

3 Sogar Heintje (Simons) hat das Lied gesungen, als er selbst noch ein Kind war!

4 Laut Psychologe Rüdiger Pohl („Das autobiografische Gedächtnis. Die Psychologie unserer Lebensgeschichte“) erinnern wir uns oft falsch, und oft geht es in eine positive Richtung. Unsere Erinnerung ist nämlich wesentlich, wenn es um unser Selbstkonzept geht. Ungefähr 20 Jahre lang dauert es lt. Pohl, bis ein Mensch sich so ein stabiles Selbst aufgebaut hat. Dieses Selbstkonzept fußt auf Erinnerungen an Ereignisse, die uns bewegt oder überrascht haben, und die uns besonders wichtig sind. Aber meistens sortiert unser Gedächtnis rigoros aus, abstrahiert und verallgemeinert. (Nach: www.zeit.de vom 1. Juni 2018)

Der Start ins Umfeld

1955.

Der 2. Weltkrieg war 10 Jahre vorbei und die 1949 gegründete Bundesrepublik Deutschland feierte ihr sechsjähriges Bestehen. Die gröbsten Aufräumarbeiten nach den Verwüstungen des Krieges waren erledigt und allmählich begann die deutsche Wirtschaft zu florieren. Das Land stand an der Schwelle des Wirtschaftswunders, das die kommenden Jahre prägen sollte. Konrad Adenauer, der damalige Bundeskanzler, hatte nach zähen Verhandlungen mit der sowjetischen Regierung die Freilassung der letzten Kriegsgefangenen erreicht; im selben Jahr wurde auch die Bundeswehr als Nachfolgerin der Wehrmacht eingeführt. Der Gewinn der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 1954 war der erste wirkliche Höhepunkt im Nachkriegsdeutschland.

Deutschland begann, wieder „wer“ zu sein.

Geboren wurde ich als Kind von Eltern evangelischen Glaubens im – natürlich – evangelischen Krankenhaus in Oberhausen-Sterkrade. Es wäre undenkbar gewesen, außer in einem absoluten Notfall, als „Evangele“ in ein katholisches Krankenhaus zu gehen – umgekehrt natürlich genauso: Ein „Kathole“ in einem evangelischen Krankenhaus war ebenso unmöglich. Im evangelischen Krankenhaus führten die Diakonissen ein strenges Regiment. Sie waren an ihren schwarzen Kitteln und den weißen Hauben gut zu erkennen.

Natürlich kann ich mich nicht an „Nissen“ erinnern, denn das Erinnerungsvermögen eines Menschen beginnt erst etwa mit dem dritten Lebensjahr; die Zeit davor liegt für den Einzelnen im Dunkeln, obwohl – wie man heute weiß – genau in diesem Zeitraum einige wichtige Weichen für die persönliche Entwicklung gestellt werden. Wenn Menschen meinen, dass sie sich an Erlebnisse in noch jüngeren Jahren erinnern können, dann liegt es daran, dass sie ihnen von den Eltern oder Geschwistern nachher erzählt worden sind, es sind also sozusagen Erlebnisse aus zweiter Hand.

Zurück zu den Diakonissen: Ich hatte aber in etwas höherem Alter das zweifelhafte Vergnügen, einige der gestrengen Damen im Krankenhaus kennenzulernen. Dazu später mehr. Aber meine Geburt haben sie offensichtlich ganz gut hinbekommen.

Die ersten zehn Monate meines Lebens verbrachte ich mit meinen Eltern und meinem acht Jahre älteren Bruder in einer Zwei-Zimmer-Dachwohnung in der „Schwarzen Heide“, einem Teil vom Biefang, der wiederum ein Stadtteil von Sterkrade ist; und Sterkrade ist seit 1929 Teil der Großstadt Oberhausen. (So wirklich haben viele Sterkrader die Eingemeindung nach Oberhausen bis heute nicht verdaut, aber das ist ein anderes Thema).

Mein Vater arbeitete damals als kaufmännischer Angestellter bei der Gutehoffnungshütte (GHH), die ihren Stammsitz in Oberhausen hatte. Er war einer von den über 9.000 Mitarbeitern, die dort beim größten Anbieter von Arbeitsplätzen in der Stadt ihr Geld verdienten. Die Arbeitswoche hatte damals 48 Stunden, d. h. es wurde auch samstags gearbeitet. Der Urlaubsanspruch lag im Jahr 1950 noch bei zehn Tagen, also zwei Wochen im Jahr.

Meine Mutter war geborene Berlinerin, die nach der Hochzeit mit meinem Vater nach Oberhausen „in die Provinz“ gezogen war. Als sie meinen Vater heiratete, dachte sie im fernen Berlin, dass die Bewohner des Rheinlandes täglich fröhlich trinkend und singend auf den Weinbergen sitzen würden. Man kann sich unschwer die Enttäuschung vorstellen, als sie die Oberhausener Realität erlebte. Sie hatte vor der Eheschließung als technische Zeichnerin bei Siemens in Berlin gearbeitet, musste aber – so war es damals üblich – mit der Verheiratung ihre berufliche Tätigkeit aufgeben. „Die Frau gehört in den Haushalt“, so war die allgemeine Einstellung bei den Männern, die damals noch alles zu bestimmen hatten. Im Volksmund hieß das „KKK“, also Küche, Kinder, Kirche – so wurde die soziale Rolle von Frauen damals schlagkräftig beschrieben und als gehorsame Ehefrau hatte man sich darin zu fügen.

Noch vor meinem ersten Geburtstag bezogen meine Eltern eine Neubauwohnung am Stemmersberg in Sterkrade. Der Stemmersberg ist nichts anderes als eine leichte Welle in der Sterkrader Ebene, vielleicht 10 bis 15 Meter höher als das umgebende Flachland. Der benachbarte Tackenberg ist etwas höher, aber nicht viel. Benannt ist der Stemmersberg nach der Bauernschaft Stemmer, die dort seit langer Zeit existierte.

Die Gutehoffnungshütte hatte dort um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert herum Häuser für die Arbeiterschaft errichtet: die Siedlung Stemmersberg, die heute (in restaurierter Form) unter Denkmalschutz steht.

Die Stemmerstraße war (und ist) ziemlich genau 250 m lang, wesentlich kürzer als ein Kreuzfahrschiff der heutigen Zeit. Am unteren Ende zweigt sie von der Teutoburger Straße ab, die als Hauptverkehrsader zur Nachbarstadt Bottrop hinführt, am oberen Ende kreuzt sie die Westerwaldstraße, die ihrerseits gleich zwei Landmarkfunktionen erfüllt: Einerseits bildet sie die Grenze zwischen Sterkrade und Osterfeld, andererseits auch die Grenze zwischen den ehemaligen Bezirken Rheinland auf der Sterkrader- und Westfalen auf der Osterfelder Seite. Die Bebauung der Stemmerstraße besteht hauptsächlich aus zwei- bis dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern, die größtenteils im Rahmen des Wiederaufbaus entstanden.

Trotz der relativen Kürze bot die Stemmerstraße ein reichhaltiges Angebot an Geschäften: Zwei Lebensmittelgeschäfte („Kaufhaus Schmitz“ und „Keuschen“, wo man am Monatsende bei Geldknappheit „anschreiben“ lassen konnte), zwei Kneipen mit Kegelbahn und „Tanzangeboten“ an Wochenenden, eine Bäckerei, eine Metzgerei, und „umme Ecke“ einen Friseur und ein Tapetengeschäft, einen „Milchbauern“ und zwei „Buden“ (also Trinkhallen, wie sie typisch sind für das Ruhrgebiet).

Die Innenstadt Sterkrade (heute nennt sich das „City“) mit dem damaligen Verwaltungsgebäude der GHH und dem Tor 1 hin zu den Werkshallen liegen in etwa anderthalb Kilometer Entfernung; somit konnte mein Vater seinen Arbeitsplatz bequem zu Fuß erreichen.

Sparsam, wie mein Vater nun einmal war (und das ist noch sehr, sehr höflich formuliert) hatte er in dem Sechsfamilienhaus, in dem er eine neue Bleibe für die Familie gefunden hatte, eine Wohnung in der ersten Etage ausgewählt. Warum? Er hatte es mir einmal stolz erklärt: Bedingt durch die im Winter beheizte Wohnung im Erdgeschoss bekam unsere Wohnung keine Kälte von unten und im Sommer wurde die größte Hitze durch die Wohnung im Obergeschoss abgehalten. Zudem war das Haus einseitig an ein anderes, größeres Haus angebaut, sodass auch von dieser Seite keine winterliche Kälte zu erwarten war und auf der anderen Seite lag der Hausflur, der ebenso als Kältepuffer diente. Durch diese „Sandwich-Lage“ der Wohnung wurden Heizkosten gespart!

Die Wohnung selbst hatte eine Größe von 64 Quadratmeter: Links des schmalen Flures der Wohnung lag die fast quadratische Küche mit ca. 10 m2und einem Kaltwasseranschluss, daneben das kleine Bad mit 6 m2, geradeaus das Elternschlafzimmer (16 m2), zur Straßenseite hin (im Wohnungsflur auf der rechten Seite) das Wohnzimmer mit 20 m2sowie das Kinderzimmer mit ungefähr 12 m2. Hinzu kamen eine kleine Abstellkammer sowie ein kleiner Keller („Kohlenkeller“). Angeboten wurden solche Wohnungen als „3,5-Raum, KDB“. Das Kinderzimmer teilte ich mir mit meinem Bruder, auch dazu später mehr.