Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung

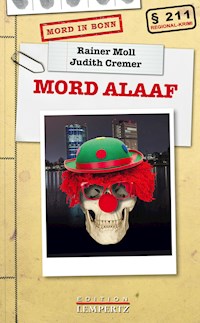

- Kategorie: Krimi

- Serie: Regional-Krimi

- Sprache: Deutsch

Weiberfastnacht! Während draußen das jecke Feiern beginnt, liegt der Prinz drinnen tot in seiner Wohnung. Selbstmord? Mord? Eines steht fest: Für ausgiebige Trauer bleibt weder der Witwe noch dem restlichen Karnevalsverein die Zeit. Zunächst muss der große Karnevals-Eklat zumindest bis zum Aschermittwoch hinausgezögert werden. Und was sind das für mysteriöse Rätsel, die der Prinz offenbar als letztes Vermächtnis seinem Verein hinterlassen hat? Eine makabre Schnitzeljagd durch die Irrungen und Wirrungen des Bönnschen Karnevals nimmt ihren Lauf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Blaues Blutim Karneval

vonJudith CremerundRainer Moll

Die Autoren

Rainer Mollist durch zahlreiche in Bonn und Köln bekannte Comedy-Lesungen, unter anderem „Kunst gegen Bares“ und „Escht Kabarett“, bekannt geworden und hat sich über seine bisherigen, nicht in Prosa veröffentlichten Werke bereits als „Reimer Rainer Moll“ einen Namen gemacht. Obwohl er gebürtiger Endenicher Jeck ist, hat er Wurzeln in Köln geschlagen und ist dort Pressesprecher des Klubs Kölner Karnevalisten. Ein Kenner der Kölner Szene.

Judith Cremerist schriftstellerisch nach außen bislang nur für den Bonner General-Anzeiger in Erscheinung getreten. Als Juristin schrieb sie dafür zuletzt Gerichtsreportagen, was aber einige Jahre zurückliegt, weil ihre Juristerei wenig Raum für Kreatives ließ. Dafür ist sie seit rund 20 Jahren Mitglied im Reitercorps der Beueler Stadtsoldaten und war in der Session 2003/2004 Bonna. Und damit ist sie ebenfalls Kennerin der Karnevals-Szene.

Blaues Blutim Karneval

vonJudith CremerundRainer Moll

Impressum

Math. Lempertz GmbHHauptstraße 35453639 KönigswinterTel.: 02223 / 90 00 36Fax: 02223 / 90 00 [email protected]

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus zu vervielfältigen oder auf Datenträger aufzuzeichnen.

1. Auflage – November 2014© 2014 Mathias Lempertz GmbH

Text: Judith Cremer, Rainer Moll

Umschlaggestaltung, Satz: Ralph HandmannLektorat: Philipp Gierenstein, Laura LiebeskindTitelbild: fotolia

ISBN Print: 978-3-945152-90-4 ISBN E-Book: 978-3-945152-96-6

Inhalt

Prolog

Zweisam einsam

Uniformierte Rettung

Rheinland in Not

Das Vermächtnis

Der Depp

Der verschollene Prinz

Stefan in Not

Unter dem Ornat

Kai im Glück

Späte Rache

Hans – verzweifelt gesucht

Der Doc und die Leiche

Helauluja

Der Verdacht

Im verbotenen Keller

Wirre Gedanken

Patient verladen

Farbenfluch(t)

Prinzenreim

Die Beichte

Nur geträumt?

Petersberg

Klub, Kontakte, Karneval

Beichten geht durch den Magen

Die Bergpredigt fällt aus

Höchste Eisenbahn

Späte Sucht

Lange Wege

Zwei Welten treffen aufeinander

Poppelsdorfer Schloss

Bäckermeister Yüksel

Der Metzger ihres Vertrauens

Prinzenblut im Kupferstich

Eine Leiche geht auf Reisen

Stolzes Unterfranken

Kupferbrezel

Hallo, Herr Nachbar

Tour de Billets

Achterbahn

Hummergeil

Matula in Not

Die Schlossherren

Bei Stefan ist die Luft raus

Der Doc bei de Schmier

Ab nach Haus

Oma Erika

Böses Erwachen

Willis Traum – leerer Kühlraum

Ein bisschen viel Kai

Wer einmal trinkt, dem glaubt man nicht

Echte Fründe stonn zesamme

Der Groschen fällt in Pfennigen

Eine Brezel vor dem Scheidebecher

Tantiemenklärung

Mord und Ruhm

Frank gefordert

Kein Zweifel: Eifel

Liebe ist stärker als der Tod

Rettung durch den Zaun gebrochen

Fleisch und Blut

Im Gesprächskreis

Ein Alptraum ohne Ende

Blick zurück – ganz ohne Zorn

Epilog

Glossar

Protagonisten in der Reihenfolge des Auftretens:

Josi: Josephine Dahm, Ehefrau bzw. Witwe des unter merkwürdigen Umständen verstorbenen Hans Dahm.

Hans (der Erste) Dahm: Der unter merkwürdigen Umständen verstorbene Ehemann von Josi, ehemaliger Bonner Prinz, Liedermacher und umtriebiger Geschäftsmann.

Willi Schudeck: Ein eher schlicht strukturierter rheinischer Karnevalist in Uniform von eher unbedeutendem Rang.

Kai Dahm: Sohn von Josi und Hans I., so denkt man. Schwachsinnig, hässlich und wirr. Nur in Reimen sprechender Unsympath.

Karl Heinz Tibold: Kommandant des ungenannt bleiben wollenden, wenn nicht sogar erfundenen Traditionscorps aus dem Rheinland; seines Zeichens Schrotthändler und finanzieller Unterstützer des Corps, Freund von Hans I., mit dem Spitznamen „der Abwaschbare“ oder gerne auch „Schrottibo“ genannt, wie Schrott Tibold Bonn.

Stefan Emmerich: Seit gefühlten 50 Jahren Adjutant des Kommandanten Karl Heinz, und seit weiteren gefühlten 100 Jahren hoch dekoriertes Mitglied im Corps.

Marius Demeter: Corpsdoktor und Arzt im richtigen Leben. Leibarzt des amtierenden Prinzen (Hans II.), das „Nesthäkchen“ der Runde und der „Moralist“.

Jupp: Brezelverkäufer

Frank Gragowski: Als Vollassi getarnter Heavy Metal-Fan mit sozialem Engagement und nicht zuletzt daher bester Freund von Kai, dem Sohn des Verstorbenen, Hans I., und dessen Witwe, Josi.

Hans (der Zweite): Amtierender Bonner Karnevalsprinz

Honi soit qui mal y pense

Oder länger in Amtsdeutsch:

Die Handlung und die handelnden Personen dieses Buches sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.

Prolog

„Tu mir diesen letzten Gefallen, David. Ich weiß, wir waren uns in den letzten Jahren spinnefeind. Darum tue ich an dir zuerst Buße, für das, was ich dir angetan habe. Meine Zeit ist gekommen. So oder so. Ich gebe dir die Genugtuung, die du seit Jahren suchst. Unter allen, die ich kenne, gibt es nur dich, dem mein Tod eine Genugtuung wäre. Und so sollst du ihn als späte Rache miterleben. Zeige nur ein wenig Mitgefühl für die Meinen und veranlasse das Nötige, um ihnen zu helfen.“

Das waren seine letzten Worte, bevor er herniedersank. Alles andere war gesagt.

Zweisam einsam

Als sie nach Hause kam, sah sie ihn am gewohnten Platz: gleich neben dem Barhocker an der Heizung liegend. Fast wie immer an Weiberfastnacht, wenn er zu ausgiebig gefeiert hatte und nach ausgiebigem Feiern reichlich onduliert heimkam. Wie immer hing er da ab mit dem Prinzenorden um den Hals. Unwillkürlich musste sie lachen. Es wurde ein bitteres Lachen, als sie ihn da mit den Resten seiner Würde um den Hals erblickte. So hatte er sich das jedenfalls eingebildet. Denn in Wahrheit waren diese Äußerlichkeiten doch nichts als eine banale Würdigung, die nun wirklich jeder erhielt, der lange genug in Uniform hinter einer Fahne oder einem Trömmelchen hergerannt war. Außer „Würdigungen“ dieser Art hatte er nichts mehr, was an seine Würde von früher auch nur erinnert hätte. Es war schon fast komisch. Oder war es tragisch, wie sie das Leben im Laufe der Jahre mehr und mehr auseinandergespült hatte?

Früher kamen sie nicht nur zu Hause im Bett zusammen, sondern gingen danach zu zweit los, tranken zusammen, ohne sich erst zusammentrinken zu müssen, und gingen irgendwann gemeinsam angeschlagen, aber glücklich gen Heimat. Auch, als sie sich bereits etliche Jahre kannten, hatten sie an dieser Tradition zunächst noch festgehalten. Wann und wie sie diese Gewohnheit abgestellt hatten, wusste sie nicht mehr. Sie glaubte nicht wirklich, dass das von selbst geschehen war. Sie war zumindest so unsentimental, zu wissen, dass ihre ursprüngliche Leidenschaft füreinander nicht einfach so daher kam, ohne dass man etwas dafür tat. Von allein gehen gute alte Gewohnheiten nicht einfach auf Wanderschaft. Das erzählte sie zumindest ihren Bekannten, die den Verlust ihrer eigenen ehelichen Romantik beklagten. Dass sie immer noch ein Traumpaar waren, war nichts anderes als die Version für die Öffentlichkeit. Schließlich war der Export ehelicher Verbundenheit in die örtliche Szene Teil ihres Erfolgsrezeptes als Paar. Und zugegeben, dieses Konzept ging nach wie vor auf.

Aber ganz für sich, in diesen ruhigen Minuten, als langsam das Brummen der Karnevalslieder in ihrem Kopf nachließ und die kölschen Töne wieder Platz für andere Gedanken machten, sah sie sich in unerwarteter Härte mit sich selbst und ihrer Beziehung konfrontiert. Mit dem, was sie vorgegeben hatten, dem, was sie tatsächlich lebten. Und dem, wie es einmal gewesen war. Ja, so wie man auch im Karneval in einem Moment himmelhoch jauchzend und im nächsten zu Tode betrübt sein konnte. Die kölsche Siel un dat kölsche Bloot in Ihr. Da fiert mer mit de Höhner, hät e Jeföhl für Kölle, schwof met de Fööß un een Leed späder heeß et nur noch „Wat wor dat fröher schön doch en Colonia! Die joode aale Zick. Wor die net super?“ Und obwohl sie wusste, woher diese plötzliche Gemütsschwankung kam und dass sie gleich wieder ihren Kopf verlieren und ihrem Mann in all ihrer zwar abgenutzten, aber dennoch gewohnten Liebe und Vertrautheit sentimental um den Hals fallen würde, kam sie nicht umhin, sich zumindest für diesen kurzen Moment, in dem sie noch da stand und ihn mit seinem albernen Prinzenorden um den Hals betrachtete, der Vergangenheit hinzugeben.

In den ersten Jahren, als sie sich gerade erst kennengelernt hatten, war das alles noch anders gewesen. An Weiberfastnacht war es gewesen, einem Tag wie heute. Und schon fast absurd war es ihnen vorgekommen, dass ausgerechnet sie die Liebe ihres Lebens just an diesem Tag glaubten gefunden zu haben, an dem die meisten anderen sich zumindest übergangsweise davon zu befreien suchten. Eine andere Beziehung war darüber schnell gestorben. Ihre andere Beziehung. Dieser Tag wurde auch nach dem Kennenlernen noch über Jahre in Ehren gehalten. Sie zelebrierten ihn gemeinsam, nach einem strengen Ritual. Ganz wie damals. Bereits beim ersten Kuss im Zeughaus hatten sie beide gewusst, dass das nicht irgendein erster Kuss gewesen war, sondern der EINE. Neben der körperlichen Leidenschaft, die sie füreinander hegten, sprach er sie aber auch noch auf andere Weise an. Im wahrsten Sinne des Wortes: Er trug ihr Liebesgedichte vor, die schönsten, die sie je gehört hatte. Immer spontan, immer gereimt, wie er es auch auf der Bühne – natürlich mit weniger intimem Inhalt – als poesierender Prinz getan hatte, als sie noch bewundernd aus dem Publikum zu ihm aufgeschaut hatte. Wie sie später erfahren hatte, war es für ihre spätere Beziehung sehr wohl vorteilhaft gewesen, ihn zunächst nur auf und nicht auch hinter der Bühne erlebt zu haben. So hatte sich ihr erstes Bild von ihm nur im positiven Sinne gezeichnet, ähnlich wie bei einem richtigen Star, den man als charmant, gutaussehend, souverän und vor allem sympathisch wahrnahm, bevor man seine Launen außerhalb der Öffentlichkeit kennen lernte. Man hatte sie später vor ihm gewarnt. Denn im Umgang mit seiner Equipe musste er sich – vornehm gesprochen – als recht egozentrisch erwiesen haben.

Aber mit ihr war er immer anders. Auch wenn er sonst ein egoistischer Fatzke sein mochte, bei ihr nie. Das machte es ihr manchmal schwer. Wenn sie zufällig Zeuge dieser düsteren Seite an ihm im Umgang mit anderen werden musste, fürchtete sie sich insgeheim immer ein wenig. Unfreiwillig stellte sie sich vor, was geschehen würde, wenn sie sich einmal gegen ihn stellte. Aber auch diese etwas dunkle Seite von ihm hatte sie stets fasziniert. Nur nett sein war schließlich auch keine Alternative. Außerdem konnten sie beide mindestens ebenso leidenschaftlich küssen wie feiern. Und das verband sie. Über Jahre. Ihre Zweisamkeit hinderte sie nicht an Verbindungen zu anderen, nur mit einer Ausnahme: Ihrem Kennenlern-Ritual. Da durfte niemand stören. Andere Familien hatten andere Rituale. Die einen aßen stets sonntagsabends das gleiche Menü vom Schnellimbiss bei der Lindenstraße, die nächsten bestanden auf dem morgendlichen Sonntagsspaziergang, wieder andere pflückten gemeinsam die jährliche Apfelernte und kochten nachher zusammen einen Lebensvorrat an Apfelmus. Sie hielten es eben anders. Kaffee, Kölsch, Strüßche, Bützje und dann der Revival-Sex. Genauso, wie sie es damals beim ersten Mal getan hatten, gleich nach dem Rathaussturm, gleich eine Straße weiter in der Wohnung einer Bekannten. Okay, bei der Wahl der Location waren sie über die Jahre nicht authentisch geblieben. Leider stand da ja kein Hotel. Und heute würde es albern rüberkommen, bei Fremden zu klingeln, um Einlass in das ehemalige Schlafgemach von Jutta zu erbitten. Immer noch stellten sie sich an jenen Tagen die Frage, ob Jutta eine Ahnung davon hatte, was damals in ihrem Wasserbett gelaufen war. Wie sie „Müllemer Böötche“ trällernd Schiffe versenken gespielt hatten.

Aber auf jeden Fall bewahrten sie sich diese Zeit für sich. In den ersten Jahren glaubten sie auch, dabei nichts zu verpassen. Schließlich hatten sie zum Glück ein eigenes Zuhause und kannten den Sturm auf das Rathaus nun mehr als genug. Sie hatten ihn zu oft mitgemacht, so dass sie diesen besonderen Tag zu Gunsten eines besonders gewordenen Ereignisses auch mal ein wenig später anfangen lassen konnten. Und was das Beste an jener Begehensweise dieser besonderen Begehrensweise war: Beide hatten anschließend für anderes den Kopf frei. Herrlich erleichtert, beschwingt und frei von Altlasten gingen sie dann hinein in den Tag, um den wahren Karneval zu feiern. Also Biertrinken, quatschen, feiern, tanzen. Leider war mit den Jahren der wachsenden gesellschaftlichen Verpflichtungen ihre liebgewonnene Tradition ein wenig ins Hintertreffen geraten. Ihre beidseitige Umtriebigkeit hatte vor allem zu einem geführt, nämlich zu einer Art zweisamen Einsamkeit. Wenn sie früher zusammen gegangen und zusammen wiedergekommen waren, so gingen sie heute allenfalls noch zusammen und trafen später irgendwann wieder aufeinander.

Nur heute war etwas anders, als sie ihn jetzt näher betrachtete. Die sonst in Vereinsfarben gehaltene Röte seines Gesichts war verschwunden und einer, um im Bild zu bleiben, Art von Spitzenhöschenblässe gewichen. Nur der leichte Blauschimmer passte nicht ganz zur Vereinsehre und schon gar nicht zur Uniformordnung. Auch der Prinzenorden war für ihren Geschmack etwas zu eng um den Hals. Sie schluckte. Sie hatte seine Affinität zu diesen Dingern schon immer gehasst, klapperte er doch stets wie eine Almkuh, wenn er das Haus verließ, weil er ja mehrere davon um den Hals zu tragen hatte, für den Fall, einem Repräsentanten der verleihenden Gesellschaft zu begegnen. Sie hatte aber stets akzeptiert, dass er daran hing. Bis heute. Denn, und das erkannte sie jetzt erst: Er hing nicht nur in gesellschaftlichem Sinne daran, sondern hatte sich daran erhängt.

Oh, nein! Das konnte nicht, durfte nicht wahr sein! Sie schloss die Augen und hob schützend die Hände davor, als würde Wegschauen die Situation erträglicher machen. Bei schlimmen Filmszenen hatte sie immer ihrem Sohn die Hände vor die Augen gehalten. Aber so oft sie auch die Augen wieder öffnete und schloss, die Finger spreizte, um einen kleinen Blick auf ihn zu erhaschen, es wurde nicht besser. Er blieb immer noch reglos an der Heizung vor ihr hängen. Sie reagierte instinktiv, hatte sie doch schon tausendfach Besoffenen durch das beherzte Durchtrennen so mancher Krawatte wieder Luft zum Atmen verschafft. Jahrelange Corpserfahrung schult eben. Sie holte eine Schere, durchtrennte die Ordensschnur, schlug ihn, schüttelte ihn, schrie ihn an. Doch ihrer völlig irrwitzigen Hoffnung zum Trotz erntete sie keine Reaktion. Kein Hüsteln, Röcheln, Keuchen. Von ihr aus hätte er sich auch übergeben können, Hauptsache ein Lebenszeichen. Stattdessen sackte er ohne den mit der Heizung verbindenden Orden nur leblos einige Zentimeter tiefer zu Boden.

Josi blickte auf ihn wie jemand, der gerade einen Hund auf der Landstraße überfahren hat, neben ihm kauert und hofft, dass er wieder aufwacht. Wie eine Frau, an deren Tür die Kripo und ein Seelsorger klopfen, und die dennoch hofft, sie könnten sich nur in der Tür geirrt haben.

Sie konnte sich später nicht erinnern, wie lange sie auf diese Weise ungläubig vor ihm gekauert hatte. Dann aber rückte sie mehr instinktiv als bewusst liebevoll Hans’ Päffchen gerade, richtete seine Locken, zupfte das eine oder andere Haar von seiner Uniform – rotes Haar, wie sie beiläufig feststellte. Dann drehte sie beherzt die richtige Seite des Ordens wieder nach vorn. Dass es ausgerechnet ihrem Mann passiert sein sollte, den Orden in seinem letzten Kampf mit dem Heizkörper umzudrehen, so dass nur die goldene, aber schmucklose Rückseite zu sehen war statt der strassverzierten Oberseite mit dem Konterfei des Prinzen, ließ ihren Atem ein zweites Mal stocken. Das bitte nicht am Ende seines letzten Auftritts! Schließlich sollte ihr Mann – nicht einmal im Tode – bereits an Weiberfastnacht die Aschermittwochstrauer umhängen haben.

Josi fasste sich wieder. Nachdem sie Hans wieder ansatzweise in die rechte Verfassung gebracht und seine äußere Erscheinung den Vereinsstatuten angepasst hatte, blickte sie um sich. Hätte sie es bloß gelassen, auf den Küchentisch zu schauen, dachte sie sich im Nachhinein. Aber sie hatte es eben nicht gelassen. Da, gleich neben dem Leichnam lag der Pajass des Prinzen. Des amtierenden Prinzen. Der war ein Unikat. Unverwechselbar. Wie zum Teufel war der hierhergekommen? Und neben diesem Zepter, der Insignie der Macht, was lag da? Ein Zettel auf dem Küchentisch. Sie griff danach und las.

Ihre Hand ging reflexartig zur Brusttasche und ihren Kippen. Doch bevor sie sich die Zigarette anzündete, musste sie erst noch etwas erledigen. Sie ging zum Telefon und wählte Willis Nummer.

„Willi? Ich bin’s, Josi.“ Laute Umgebungsgeräusche drangen an ihr Ohr. Ein Wunder, dass sie ihn überhaupt erreicht hatte. „Niemals geht man so ganz“, glaubte sie im Hintergrund zu hören. Oder drehte sie jetzt schon durch? Sie hörte Willi im Stakkato Fragen stellen. Schlechte Verbindung.

„Ja ja, bin schon zu Hause … Nein, leider wieder nüchtern. War keine Absicht … Ja, der hat auch nach Hause gefunden.“ Er hat sogar eine noch weitere Reise angetreten, dachte sie insgeheim. „Darum geht es ja eben, Willi. Wie? Du hast ihn eben noch verabschiedet? Ach, der Jupp hat ihn nach Hause gebracht?!“ Der nächste Schreck fuhr ihr in die Glieder. „Jupp!?“ Komisch, den hatte sie eben auch noch gesehen, dachte Josi. Irgendwo am Ortseingang hatte er gestanden und sie mit einem seltsamen Lächeln gegrüßt. Sonst war er doch immer in der Innenstadt auf Verkaufstour.

„Ja, kann ich mir denken, dass der voll war wie ein Treteimer“, setzte sie das Gespräch fort. „Nein, ich weiß noch nicht, ob ich zum Fischessen komme. Ist mir egal, ob ich mich anmelden muss. Ich denke doch heute noch nicht ans Fischessen…“

Als wäre das alles nicht schon schlimm genug! Ihre Kehle war trocken. Der Genuss des letzten Kölschs schien auf einmal Jahre zurückzuliegen. Und das nächste würde, das ließ die Situation jetzt schon erahnen, noch lange auf sich warten lassen.

„Josi, biss de noch draan? Küss de nu zom Fischesse, Liebelein?“, tönte es aus dem Hörer, wie immer von Willi gewohnt sehr rheinisch, aber endlich verständlich. Offensichtlich hatte Willi ihrem Anruf die nötige Wichtigkeit beigemessen und endlich das Zeughaus verlassen, um in netzfreundlicher Umgebung weiterzureden.

„Fischessen?“, wiederholte sie, nachdem sie wieder vollen Empfang hatten. Ihr schwante so langsam, dass dies hier der Anfang eines einsamen, lebenslangen Fischessens werden könnte. Das kam für sie der Todesstrafe gleich. Neben dem Geschmack von halbverdautem Kölsch kam ihr jetzt auch noch der Geschmack vom Aschermittwochshering die Kehle hochgeschwommen, nicht ohne einen Würgereiz zu hinterlassen. Sie musste Klartext reden. „Willi, nein. Lass die Fische im Wasser. Ich brauch deine Hilfe. Ruf die Infanterie, am besten gleich auch die Kavallerie, vergiss den Corpsdoktor nicht. Holland in Not. Alarmstufe Rot!“ Willi schien ihre Angst und Panik zu erkennen. Ob es am Klang ihrer Stimme lag, oder ob Willi tatsächlich so etwas wie gesunden Menschenverstand hatte? Ihr Notruf war aber angekommen. Und so hatte sie mit diesem Anruf eine Naturgewalt in Bewegung gesetzt. Eine Naturgewalt, die nur das Rheinland kennt: Den geballten rheinischen Frohsinn auf dem weißen Pferd in Rettungsmission.

Uniformierte Rettung

Willi stand wie vom Donner gerührt da. Der kalte Angstschweiß lief ihm den Nacken hinunter. Etwas Schlimmes musste geschehen sein. Schlagartig war er nach dem Telefonat wieder nüchtern geworden. „Holland in Not“ hatte einiges zu bedeuten. Es war ein Code, den sie mal ausgemacht hatten, er, Hans und die anderen. Dass auch Josi ihn kannte! Er hörte auf, sich zu wundern und wurde stattdessen aktiv. Der ängstliche Unterton in ihrer Stimme war ihm nicht verborgen geblieben. Dafür kannte er sie zu gut. Er wusste zwar, dass diese unfreiwillige Unterbrechung seines gewohnten Karnevalsrhythmus ihn teuer zu stehen kommen würde: Schließlich hatte er seit den Morgenstunden stets gegen den Alkoholabbau angekämpft, um den mühsam während der letzten Tage angetrunkenen Zustand nicht zu gefährden und durch stete, aber kontrollierte Kölschzufuhr seinen Promillegehalt nicht unter 2,0 Promille absinken zu lassen. Und jetzt, da er Pause machen musste, drohte er wegen urplötzlicher Unterhopfung in eine Art Schockstarre zu verfallen. Schier unendliche Mengen an Geld umsonst in Kölsch investiert! Dennoch tat er, worum Josi ihn gebeten hatte und rief den internen Kreis zusammen, der den gleichen Gedanken gehabt haben mochte, aber ebenso wie er einem Pflichtgefühl nachging.

Alle waren schlecht gelaunt und genervt, als sie etwa 90 Minuten später mit einem unguten Gefühl im Bauch vor Hans’ und Josis Haustür standen. Und das wurde nicht gerade besser, als ihnen Kai, Hans’ und Josis Sohn, die Tür öffnete.

Kai empfing sie mit seinem gewohnt starren, debilen Blick aus seinen fast durchsichtig glasig-blauen, unheimlichen Augen. Schlimmer könnte er selbst nach 3,0 Promille nicht schauen, dachte Willi. Das Traurige an diesem Anblick ließ Willi erneut rund 20 Glas Kölsch quitt machen. Nicht, weil er Mitleid mit Kai gehabt hätte. Kais Augen übertrafen mit ihrer Boshaftigkeit und ihrem Wahnsinn problemlos die des Klaus Kinski. Dank dieser Optik hätte er eine vielversprechende Karriere auf Pützchens Markt auf der Geisterbahn oder als Rausschmeißer im Bayernzelt machen können. Neben diesen Augen war das auffälligste an ihm sein rotes, borstiges Haar. Zumindest auf dem Kopf. Ansonsten hatte er für einen Mann von Mitte zwanzig einen erstaunlich minderbemittelt ausgeprägten Bartwuchs.

Kais Scheußlichkeit allein schreckte Willi aber nicht. Auch mit hässlichen Menschen konnte man schließlich ein gepflegtes Bier trinken. Was ihn unangenehm berührte, war, dass sich ganz weit hinter diesem wirren Blick auch ein Hauch der Schönheit und Wärme der Augen seiner Mutter verbarg. Nur lachten diese Augen nicht. Sie lachten nie. Wie jedes Mal, wenn er Kai sah, durchzuckte es ihn und er versuchte, ihn nach Möglichkeit nicht genauer anzuschauen. Er fragte sich unwillkürlich, ob ein gemeinsamer Sohn von ihm und Josi das gleiche Schicksal zu tragen gehabt hätte. Hätte ihr Sohn so ausgesehen? Oder war er es sogar? Lastete auf ihm vielleicht der böse Fluch der Untreue, die er und seine Mutter zweifellos begangen hatten? Verflucht von Mutter Naturs boshaftester Seite? Da kam sie wieder hoch in ihm, seine Kindheit in der Eifel. Konservativ, konservativer, Eifel, Corps. Tolle Karriere. Er fühlte den Todeshauch seiner Großmutter über sich ziehen. Sie hatte stets prophezeit: Wer die Gefahr liebt, kommt darin um. Und für seine Großmutter war auch Leidenschaft nichts anderes gewesen als Teufelswerk und Gefahr. Einen Bastard zu zeugen war in der Eifel mit Höchststrafe bedacht. So ein Kind war gezeichnet vom Teufelsmal. Das hatte er verinnerlicht. Ganz gleich, was ihm der Verstand sagte oder die moderne Welt an Lösungen in Sachen „Patchwork“ und freier Liebe bereithielt, er fühlte sich immer als Sünder, wenn er Kai ansah.

Noch bevor er seinen düsteren Ahnungen, über die er noch nie gesprochen hatte, weiter freien Lauf lassen konnte, begrüßte Kai sie. Sein Ton war ebenso klirrend kalt wie seine Augen. So verhuscht er sonst auch war, in einer Sache war er von erstaunlicher Klarheit: In seiner Sprache. Egal, welche Boshaftigkeiten er von sich gab, es geschah immer in Reimform. So auch diesmal:

„Der Himmel rot, Vater tot.Blauer Fleck, Leben weg.Ich gereizt, Vater verheizt.Die Hölle wartet.“

Mussten sie jetzt die Folgen eines Blutrausches vernichten? Oder was war der Grund ihres Besuchs hier? Willi schüttelte sich. Aber auch die anderen Teilnehmer dieser Rettungsschwadron in Uniform standen angesichts dieser mehr als unheimlichen Begrüßung zunächst stockstill da. Mit einem Grummeln im Bauch traten sie dennoch ein. Ein Feldzug ist schließlich nicht immer ein Vergnügen. Die Pflicht rief.

Als erster trat Karl Heinz ein. Er führte das gut kölschmäßig parat jemaate Volk an: Oberstleutnant im Generalstab, Karl Heinz Tibold, auch genannt „der Abwaschbare“. Dieser geheime Spitzname kam nicht von ungefähr, sondern, weil er es geschafft hatte, aus jedem Skandal der vergangenen 30 Jahre stets unbescholten herauszukommen. Gut, einige andere Köpfe hatte man der Guillotine der Presse oder der Staatsanwaltschaft opfern müssen. Aber er hatte seinen Kopf vor dem scharfen Schwert der Gerechtigkeit immer retten können. Intern wusste man jedoch immer, dass auch er Dreck am Stecken hatte. Es konnte gar nicht sein, dass er von all dem, was unter seiner Führung gelaufen war, nichts gewusst hatte. Er blieb aber immer, wenn es darum ging, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, im Hintergrund und keiner hatte ihm je etwas nachweisen können. Eine glückliche Fügung, dass im Verein, ganz anders als in Politik und Verwaltung, das meiste ohne Schriftlichkeit an der Theke ausgemacht wurde. Zwischen dem zwölften und dem zwanzigsten Kölsch. Und so geisterte Karl Heinz durch die Skandale wie ein Phantom durch die Oper und schaffte es, stets sauber genug zu bleiben, dass er sich im Amt halten konnte. Aber natürlich war es keine Weißheit, sondern eine Wahrheit, dass nichts sauber zu machen war, ohne etwas andres dreckig zu machen. Und so war er für seine Mitstreiter eben nicht der unantastbare „Reine“, sondern der „Abwaschbare“.

Sein Beruf war Schrotthändler, seine Berufung der Karneval. Den Betrieb hatte er von seinem Vater übernommen, als dieser überraschend und viel zu früh verstorben war. Sein Traum war das damals nicht gewesen, hatte er doch mit ansehnlichem Erfolg Architektur studiert. Dennoch hatte er das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten seiner Branche gemacht. Liebevoll hatte er ihm den Namen „Schrottibo – Schrott-Tibold-Bonn“ gegeben.

Karl Heinz war rangmäßig der Höchste dieser Runde. (Seinem persönlichen Empfinden nach natürlich nicht nur in dieser Runde.) Was ihn zumindest optisch im besonderem Maße ausmachte, war, dass ihn das seltene Glück getroffen hatte, sich im Laufe der Jahre mehr und mehr dem Vereinsmaskottchen, dem Knöles, angepasst zu haben. Als er vor gefühlten 100 Jahren in die Kommandantur eingetreten war, hatte es das Vereinsmaskottchen längst gegeben. Es war nicht neu, dass sich Pärchen im Laufe der Jahre einander mehr und mehr ähnelten. Wie man es aber schaffte, zum Zwilling einer gezeichneten Figur zu werden, die seit Jahren unverändert geblieben war, ohne Schminke und ähnliche Hilfsmittel, war sicherlich ein vom Karneval hervorgerufenes Naturphänomen und konnte nur damit erklärt werden, dass die totale Verschmelzung von Verein und eigener Identität letztere zurückstecken hieß. Aber vielleicht war es auch eine Art optischer Täuschung, weil man beide, Knöles und Kommandant, immer nur zusammen sah.

Ihm folgte um den gebotenen halben Schritt Abstand sein Adjutant, wie immer fast noch akkurater als der Präsident – selbst an Weiberfastnacht noch voll im Lack und ein Vorbild rheinisch-preußischer Heiterkeit: Stefan Emmerich. Diese beiden trennten sich nie, um nicht zu sagen, der eine hing wie ein Schatten an dem anderen. Das war natürlich kein Selbstzweck. Stefan, ebenfalls seit Jahrzehnten als Adjutant am Start, kannte in Bonn jeden und jede. Er wusste alles: Wer noch einen Orden bekommen sollte, seinen bereits hatte oder sein Recht darauf verwirkt hatte. Aus welchen Gründen auch immer: Weil er die Kommandantengattin blöd angemacht hatte oder – was noch schlimmer war – versucht hatte, den Orden gewinnbringend bei eBay zu versteigern. Stefan verfügte über ein beträchtliches Feingefühl, wenn es darum ging, die eine oder andere Dame, die man für die Partnerin des vermeintlich ordenswürdigen und verdienten Karnevalisten halten konnte, nicht sofort mit dem Damenorden des Corps auszuzeichnen. Denn im Gegensatz zu vielen hatte er ein Gespür für die dringend abzuschätzende Frage, ob es sich bei dem weiblichen Gegenüber gerade um die Eine handelte, oder man es gar mit einer Interimslösung zu tun hatte. Nicht auszudenken, jeder dieser weiblichen Karnevalsferienvertretungen würde der Damenorden übergeben! Dann könnte man sie doch gleich im Zug werfen. Natürlich nicht die Damen, sondern die Orden! Aber Stefan hatte auch andere Qualitäten, insbesondere, wenn es galt, sich geschickt auf einem Foto für die Presse zu positionieren. Auch das musste gekonnt sein. Will heißen: Gerade so viel Raum einzunehmen, dass kein anderer mehr neben ihm und dem Kommandanten auf das Foto passte, aber doch so bescheiden dabei zu wirken, dass man nicht allzu offensichtlich als pressegeil dastünde.

Der Dritte im Gefolge war Dr. Marius Demeter, Leibarzt des Prinzen und der Garde, seines Zeichens Corpsdoktor. Und zur Abwechslung nicht nur im Karneval Meister seines Faches als Orthopäde. Gut, auch er hatte seine Schwächen: Egal, wohin der Patient zeigte, wenn er angab: „He deit et wieh un do deit et wieh“, kontrollierte Marius trotz seiner eigentlichen ärztlichen Fachrichtung immer zunächst den kieferorthopädischen Status seiner Patienten. Außerdem unterzog er sie immer gerne einer Art chinesischer Zungendiagnostik. Man musste ja auch als Mediziner über den Tellerrand schauen. Er traute sich aber nicht, das offiziell abzurechnen, weil er dieser Form der Diagnose als Schulmediziner doch nicht so ganz vertrauen wollte. Nur, der Glaube starb ja bekanntermaßen zuletzt. Und wenn er sich darüber wider Erwarten einmal als Wunderheiler profilieren sollte, was schadete es schon? Die Wenigsten machten sich Gedanken darüber, welch fatale Folgen selbst das schlecht sitzende Gebiss eines 90-Jährigen für dessen Körperhaltung haben konnte. Schlimm – auch für das formgerechte Anpassen von Einlegesohlen. Auch, wenn Marius dafür oftmals müde belächelt wurde, war er ein guter Arzt, der es genoss, an den Karnevalszügen als Corpsdoktor teilzunehmen. Er gehörte damit zu den wenigen seiner Kameraden, die im Karneval nicht mehr darstellten als im normalen Leben. Er war gerne Arzt, Arzt aus Leidenschaft. Marius war in allem ein wahrer Überzeugungstäter, ein unauffälliger, aber leidenschaftlicher Mensch. Und wegen seiner gleich getakteten Leidenschaften gehörte er zu den wenigen Privilegierten, die im Karneval keine fremde Rolle annehmen mussten. Er wollte seine eigene Identität nur ein wenig auf die Schippe nehmen.

Und esu stunte se all do, Willi und der Rest des harten Kerns, Josis letzte Hoffnung in der Zeit der Not.

Etwa zur gleichen Zeit befand sich Brezel-Jupp auf dem Highway to hell: von Bonn nach Remagen, wo er wohnte, die B9 entlang. Jeder dachte, er würde in Bonn am Friedensplatz in einer kleinen Wohnung leben. Oben an der Ecke im Turm. Steuergünstig. Auf Staatskosten also. Aber wenn keiner zuschaute, stieg er in seinen Audi A 6. Okay, es war kein Porsche, aber doch mehr Auto, als man einem Brezelverkäufer zugetraut hätte. Den parkte er stets etwas außerhalb auf einen Park and Ride-Platz, damit nur ja keiner seiner Kunden ihn in diesem Auto sehen konnte. Wer würde schon Brezeln bei ihm kaufen, mitleidig und gönnerhaft lächelnd, für überzogene 2,50 Euro das Stück, in dem Wissen, wie gut er daran verdiente? Das Geheimnis seines unbekannten Reichtums lag natürlich nicht allein in seinem Verkaufsgeschick. Er hatte schon sparen müssen und sich in seiner Lebensführung ein wenig zurückgehalten. Seit damals. Er hatte immer für alles und jedes Fixpreise ausgemacht. Vorher verhandelt. Das hatte er schon in seiner Zeit als Musikstudent gelernt, als er noch nebenher Taxi gefahren war und man den Taxameter noch anhalten konnte und nebenbei – vor allem vorbei an Arbeitgeber und Steuer – die eine oder andere Tour hatte machen können. Auf genau diese Art regelte er sein Leben. Und sparte, wo es eben ging. Beim Taxi ebenso wie bei seinen kommerziellen Liebschaften und den anderen Dingen, die ihm das Leben leichter und lebenswerter machten. Er wollte eben nicht auch noch im Alter nur kleine Brötchen backen und hatte sich für das Leben „jetzt“ einiges auf die Seite legen können. Er kannte genug andere Schicksale. Und er dankte Gott insgeheim dafür, dass sein Lebensinstinkt ausgeprägter war als bei vielen anderen. Andere, denen er jetzt half. „Highway to hell“ schallte es in seinem Kopf. War er jetzt schon da? Der Hans? War Hans im Hades angekommen? War er tatsächlich tot? Er konnte es nur hoffen. Dass er noch lebend an seinem Elend klebte, wollte Jupp sich auch für ihn nicht wünschen. Er hatte das Seinige dafür getan. Genug getan. Etwas gelassen. Von schlechtem Gewissen geplagt sagte Jupp sich, dass Hans ihn schließlich tausendmal betrogen hatte.

Rheinland in Not

„Josi, Geheimcode angekommen. Herzchen, wat iss loss? Liebelein? Wie luurs du denn?“, polterte es aus Willi, dem aufgebrachtesten dieser illustren Truppe heraus. Als sie endlich im Wohnzimmer angekommen waren, in dem Josi auf dem Sofa kauerte, wollte er sie gerade in seiner rheinisch-herzlichen Art in die Arme nehmen. Ihre nächsten Worte ließen ihn aber innehalten.

„Vorbei, vorbei. Am Aschermittwoch ist alles vorbei…“, sagte sie leise, mit einem Anflug von Panik in der Stimme. Sie klang beinahe so irre wie Kai.

„Das ist nicht wirklich neu, dass es am Aschermittwoch vorbei ist. Mit dieser traurigen Wahrheit leben wir – selbst die ohne Uniform – seit Jahren und schaffen es doch immer wieder, uns damit abzufinden. Auch, wenn es schwer ist.“ Marius sah ihr ins Gesicht und wusste, dass er genau daneben getroffen hatte. Das Kölsch hatte auch seine Empathie ein wenig schwinden lassen. Dennoch fuhr er unbeholfen fort, als könnte er mit Sachlichkeit das komische Gefühl in seinem Bauch beruhigen: „Und, wenn ich mir diesen Kommentar erlauben darf, ich bin da auch ganz dankbar drum. Schließlich verdiene ich nicht an Leberzirrhosen, sondern an kaputten Knochen. Wenn sich alle tot trinken, bevor sie zu mir kommen, bekomme ich auch meine Probleme. Was glaubst du, was bei mir los wäre, würden die das ganze Jahre nichts anderes machen? Es gibt eben Dinge, mit denen muss man sich abfinden. Wie mit dem bösen Mittwoch mit „A“ am Anfang. Oder willst du, Stefan, etwa das ganze Jahr den Adjutanten spielen und Uniform tragen?“ Marius hatte ein so schlechtes Gefühl, dass er lieber Nebenkriegsschauplätze eröffnen als sich der akuten Schlacht stellen wollte. Stefan stieg erwartungsgemäß darauf ein, war aber eigentlich nicht auf eine solche Frage vorbereitet und stotterte nur wenig pressetauglich: „Naja, wenn du mich so fragst. Ich hätte da so eine Idee mit einem Dispens für … Und die Uniform kleidet ja schon gut. Wenn ich da an meine Arbeitskleidung denke …“ „Stefan, das ist ja jetzt wohl nicht dein Ernst!“, unterbrach ihn der Doc. An Stefans plötzlicher Verlegenheit erkannte er, dass dieser sich darüber tatsächlich schon Gedanken gemacht hatte. Er ließ es dabei bewenden und stellte sich nun widerwillig dem befürchteten Gespräch mit Josi. Nach ihrem Aussehen konnte kaum etwas Positives auf sie warten. „Lassen wir das. Egal, welchen Kummer du wegen des drohenden Aschermittwochs hast, jedenfalls ist das kein Grund, uns schon an Weiberfastnacht aus allem rauszureißen. Also, was ist hier los?“

„Ich wäre nicht ich, würde ich euch wegen einer unbedeutenden Kleinigkeit vom Feiern abhalten.“ Sie fuhr sich mit der Hand über die Haare und fuhr dann ungewohnt nüchtern fort: „Hans ist tot, liegt oben. Hat sich an der Heizung da drüben erhängt. Damit kann man ja erstmal leben. Also, ich zumindest, ihr wohl auch, er nur eben weniger. Aber lassen wir das. Er hat etwas hinterlassen. Also, schriftlich.“

Während Josi sich offenbar gefasst hatte, fuhr jetzt den Umstehenden der Schock in die Glieder. Der Doc war es, der als erster wieder Worte fand: „Bitte noch mal langsam, Josi. Was hast du gesagt? Hans ist tot?! Bist du sicher?“

Sie funkelte ihn wütend an. Hastig stammelte er: „Entschuldigung, wollte eigentlich sagen: Das kann doch nicht wahr sein! Wir haben doch eben noch zusammen …“ Aber als er ihren traurigen, aber festen Blick sah, begriff er, dass er sich nicht verhört hatte. „Können wir wirklich nichts mehr für ihn tun? Vielleicht …“

„Nein, Marius. Er ist tot. Hans ist wirklich tot. Und zwing mich bitte nicht, das noch mal auszusprechen, nur weil du es nicht wahrhaben willst. Lasst uns weitermachen. Es gibt da noch ein paar andere Kleinigkeiten, über die wir sprechen müssen.“