Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

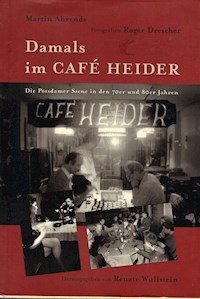

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Politische Essays und Feuilletons aus vierzig Jahren, die vor allem in der ZEIT, aber auch in anderen überregionalen Zeitungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk veröffentlicht wurden. In den vergangenen vierzig Jahren habe ich in Essays und Feuilletons immer wieder auf ethische Aspekte der zweigeteilten Erfahrungen Bezug genommen. Hab mich gefragt, wie es hier und drüben gelang, ein guter Mensch zu sein und seine Würde zu wahren. Wie es gelang, sich zu emanzipieren und zu entwickeln. Wie bezog man sich hier und drüben auf die gemeinsame deutsche Vergangenheit und Zukunft? Wie griff die Teilung in Lebensläufe ein, in Familien? Wie in die Sprache? Wie in die Arbeitswelt, wie in die Künstle? Ich glaube, dass wir aus unseren Niederlagen gelernt haben, wir Deutschen. Ich bin in diesen Lernprozess hineingeboren und damit aufgewachsen, hatte daran teil, ob ich wollte oder nicht. Die aktiven Varianten waren mir lieber als die passiven. Lieber als die Pflicht-Lehrstunden zu den Beschlüssen der allwissenden Partei waren mir meine Proben aufs Exempel. Auf diese Deutsche Demokratische Republik und auf das, was sich dort von selbst verbot.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 544

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

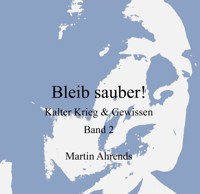

Bleib sauber!

Kalter Krieg & Gewissen

Essays und Feuilletons aus 40 Jahren

Bd.2 1990 – 1999

Bd.1 1985 – 1989

Bd.3 2000 – 2024

Ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, auf einer Zeitbombe zu sitzen und kaum etwas zu ihrer Entschärfung beitragen zu können. Ein Lebensgefühl, das Ost- und Westdeutsche im Kalten Krieg gemein hatten. Eine Grundstimmung, die das Gewissen untergrub und die Zuständigkeit für dieses Deutschland, seine jüngste Geschichte und seine Zukunft. „Lass uns dir zum Guten dienen…“ – die in den späten DDR-Jahren verbotenen Zeilen der Nationalhymne erzählen vom Gegenteil, von hoffnungsvollem Engagement. Ich hab diese Hoffnung erst nach dem Mauerfall selbst erfahren.

Vorwort

Meine Mutter hat mir von ihrem beleibten Berliner Nachbarn erzählt, der sich beim Bombenalarm, bevor es in den Keller ging, noch rasch seine besten Vorräte einverleibte, um die es ihm leid gewesen wäre, wenn er sie nicht mehr hätte essen können. So hatte meine Mutter zu leben gelernt, so von der Hand in den Mund, so von Heut auf Morgen. Und so lernte ich es ihr nach, obwohl ich nach dem Krieg aufwuchs, in diesen kalten Nachkrieg hinein. Mit der Klasse sind wir zu den ‚Waffenbrüdern’ gefahren, die haben uns stolz ihre Arsenale gezeigt, diese Protzkeulen von Interkontinentalraketen. Meinen Schulkameraden leuchteten die Augen, sie haben gewetteifert, wer all die protzigen Zahlen kannte von Reichweite und atomarer Sprengkraft, gemessen in TNT. Trinitrotolulol. Danach hatten wir diesen explosiven Dreck im Kopf und ich hielt es für möglich, dass so ein Protzding gegnerischer Provenienz in unserem Vorgarten landet. Ich kannte ja die zerbombten Städte noch aus eigener Anschauung. Ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, auf einer Zeitbombe zu sitzen und kaum etwas zu ihrer Entschärfung beitragen zu können. Ein Lebensgefühl, das Ost- und Westdeutsche im Kalten Krieg gemein hatten. Die Friedensbewegungen wuchsen in beiden Deutschlands auf mehr oder weniger behinderte Weise, konnten aber wenig ausrichten. Man fand sich ab, lebte auf Abruf. Vorläufig. Gewissermaßen unernst. Wozu Verantwortung für das Kommende übernehmen, wenn morgen sowieso alles vorbei sein kann? Das war so eine Grundstimmung des Kalten Krieges, die das Gewissen untergrub und die Zuständigkeit für dieses Deutschland, seine jüngste Geschichte und seine Zukunft.

„Lass uns dir zum Guten dienen…“ – die in den späten DDR-Jahren verbotenen Zeilen der Nationalhymne erzählen vom Gegenteil, von hoffnungsvollem Engagement. Ich hab diese Hoffnung nach dem Mauerfall auch an mir selbst erfahren. Ohne Honorierung bekam ich einen Schreibtisch in der Redaktion der Wochenzeitung des Neuen Forums „DIE ANDERE“ in der Französischen Straße, schrieb auch für die neue Ost-West-Wochenzeitung „Freitag“. 1991 bekam ich meinen ersten Romanvertrag mit KiWi und schrieb am „Märkischen Radfahrer“, der dann im Herbst 1992 erschien. Es gab ermutigende Rezensionen, man traute mir zu, östlichen wie westlichen Lesern verständlich zu sein. Im Tagesspiegel und der Süddeutschen Zeitung wurde mein Roman-Erstling in täglichen Fortsetzungen veröffentlicht. Zweimal wurde ich nach Klagenfurt geladen. Doch auch nach dem Achtungserfolg als Schriftsteller trug eine in Zeitung oder Rundfunk publizierte Seite das etwa Zehnfache einer im Buch gedruckten Seite ein (und das Hundertfache an Lesern), weshalb ersteres die einzig mögliche Form für mich blieb, mit der großen Familie vom Schreiben zu leben.

Die frühen 90er Jahre waren sehr ermutigend, ich bekam eine Honorarpauschale der ZEIT und Verträge für einen zweiten (Aufbau Verlag) und dritten (KiWi) Roman. Nach deren Untergang fühlte ich mich umso mehr in meiner Fundamentalkritik an der erstarrten, brüchigen DDR bestätigt. Gewiss hab ich mich wie ein „Sieger der Geschichte“ benommen, war hochnäsig, was auch einigen dieser Texte anzumerken ist. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall.

1995 war mein zweiter Roman bei Aufbau erschienen, der Literaturbetrieb hatte mir den Dampfersprung von Klagenfurt offenbar verziehen, ich bekam das Jahresstipendium des Deutschen Literaturfonds, außerdem noch drei weitere, es gab eine kollektive Lesereise zu den Goetheinstituten von Rumänien und Moldawien, ich hatte nicht nur den Rücken frei, sondern Rückenwind und glaubte nun vor allem anderen ein Schriftsteller zu sein. In diesem Jahr meldete unser Vermieter Eigenbedarf an. Da wir für die große Familie nichts zu mieten fanden, entschlossen wir uns, ein Haus zu bauen.

Dass mich die Wirrnisse dieses Hausbaus zehn Jahre kosten würden, in denen ans Romanschreiben nicht zu denken war, Jahre, die ich hinbrachte, um u.a. mit Kursen für Kreatives Schreiben von Rostock bis Rosenheim, von Paderborn bis Dresden zu reisen und so den Bau zu finanzieren, dass sich zehn Jahre später niemand mehr an mich als Autor erinnern würde, weder in den Verlagen und Redaktionen, noch in den Gremien des Literaturbetriebes: Das hab ich in diesem wunderbaren Jahr 1995 nicht vorhersehen können, einem Jahr voller Zuversicht, Selbstgewissheit. Selbstherrlichkeit wohl auch. Denn ich kam als frisch gelernter Westler zurück in den Osten, der mich 1984 als asoziales Element ausgespuckt hatte, kam zurück als jemand, der glaubte, „es geschafft zu haben“.

Meine publizistische Produktion ließ also in den Neunzigern deutlich nach, weil ich zuerst als Romanautor, dann zunehmend als Bauherr gefordert war. Ein Hörspiel entstand („Szenen aus dem Grenzgebiet“) und eine Erzählung („Verlorenwasser“). Auch der Essay „Grenzgang“, der hier enthalten ist. Rezensionen, Reportagen, Glossen, Essays nun nicht mehr nur für die ZEIT, auch für den Freitag, die Wochenpost, FAZ, Spiegel, Text & Kritik… Der unzeitige Küchenjunge, „Der flotte Osten“, „Das Schlupfloch nach innen“ und „Anschwellender Nachhall“ lassen trotz zunehmender persönlicher Bedrängnisse so etwas wie eine Entwicklung erkennen. Der thematische Fokus ist weit gefasst, es geht viel um die neue Fremdheit zwischen Ost und West, um Haltungen zu dem neuen „Wir“.

„Bleib sauber!“ – das war ein gängiger Gruß in der DDR. Man hielt auf sich und auf einander, wenn man sich zutraute, innerlich sauber zu bleiben in einem Land, wo die Verlockungen staatlicher Korruption sehr nahe lagen. Um den Zugang zu erleichtern hab ich fett gesetzt, was mir wichtig schien.

Werder, März 2025

1990

Die zugemutete Freiheit

Nun ist die lang ersehnte Freiheit da. Doch viele Menschen in der DDR sind nicht nur froh darüber, wenn sie ihr bisheriges Leben im Licht der neuen Möglichkeiten sehen.

M. ist kein enttäuschter Sozialist, aber er ist bewusst in der DDR geblieben, weil er dort gebraucht wurde: als jemand, der eine offene Tür hatte für „Erniedrigte und Beleidigte“. Ich kenne allein vier junge Leute, die wegen versuchter Republikflucht gesessen hatten, um deren Resozialisierung er und seine Frau sich über Jahre gekümmert haben. M. war eine DDR-typische Institution, ein schlichter Privatmann, der Verantwortung dort übernahm, wo staatliche Institutionen versagten. In einem inkompetenten Staat wuchs ihm Kompetenz zu. Nun ist die Mauer nichts Großes und Schweres mehr, sondern ein historischer Fauxpas – nun steht er mit vierzig Jahren da wie einer, der statt eines Berges einen Ameisenhaufen erklommen hat.

Im Gespräch mit S. taucht eine andere Metapher auf. Die Mauer, sagt sie, ist doch keine Gartenpforte, die man nach Belieben auf- und zumachen kann. Als sie in der Nacht nach der Öffnung das Hupkonzert vom Grenzübergang Drewitz hörte, habe sie sich die Bettdecke über die Ohren gezogen. „Ein Grund zum Feiern? Klar, wie jemand feiert, den man zu Unrecht verurteilt hat und der nach 28 Jahren aus dem Knast entlassen wird. Lebenslänglich heißt das im Juristendeutsch. Achtundzwanzig Jahre lang ein Als-ob-Leben gelebt zu haben, um dann plötzlich gewahr zu werden, dass es bloß ein Justizirrtum war – das ist nicht zumutbar.“

Dass sie ihr Leben darangesetzt haben, in einen historischen Wurmfortsatz zu kriechen, wissen sie natürlich, sie wussten es immer, durften es aber nicht wahrhaben. Die Gespräche waren längst von so Grundsätzlichem abgekommen und kreisten in einer bestimmten satirisch-melancholischen Weise um die Tagesereignisse. Die große Uneigentlichkeit war zum satirischen Grundton geworden und wurde nicht mehr als solche bemerkt. Es hatte „Seelengeld“ gekostet, sich hinter der Mauer zurechtzufinden, und plötzlich soll die ganze Investition umsonst gewesen sein. Das psychische Korsett, das sie sich mühsam gebastelt haben, wird nicht mehr gebraucht und fällt auseinander. Nun suchen sie die eben noch unverzichtbaren Korsettstäbe zusammen und sagen dauernd: Aber... Wir haben hier was durchgemacht, das war doch kein Witz!

Man hatte seinen Sinn im alltäglichen Widerstand, im Gegenan gefunden, auch dieser Sinn wird nun hinfällig. Man kann noch ein paarmal zur Demo gehen. Aber eigentlich müsste man tun, worauf zu warten man in all den Jahren schon verlernt hat: Man müsste sich anschicken, Verantwortung zu übernehmen. Tja, wie ging denn das überhaupt, wie macht man das doch gleich?

W. verteidigt jetzt sogar seinen Trabant, was einfach lächerlich ist. Er behauptet, dass der Trabi von irgendwelchen Umweltgiften weniger ausstößt als die meisten Westautos. Ich widerspreche ihm nicht, weil er ein Autoschlosser ist und weil ich keine Ahnung habe. Mit fällt nur auf, dass er die „Pappe“ noch nie so vehement verteidigt hat.

Dieses Aber gegen die Wiedervereinigung, ihre Deutung als Vereinnahmung hat etwas Irrationales, etwas, das gefühlt wird, aber entweder noch nicht oder überhaupt nicht logisch zu begründen ist. Es ist das Gefühl von Stolz auf eine bestimmte Leistung; im Falle von W. also wohl nicht auf die Leistung dieses Pkw, sondern eher schon auf die Leistung, sich über Jahre mit dem Gefährt herumgeplagt zu haben: Das darf nicht „umsonst gewesen sein“.

Stolz ist man jetzt auf Leistungen, die einem Westmenschen schwer zu erklären sind, schon weil man selbst bisher kaum ein Bewusstsein davon hatte. Leistungen, die jedenfalls nicht an einer äußerlich sichtbaren Geordnetheit und Wohlständigkeit des Landes, des öffentlichen Lebens ablesbar sind. Es ist die psychische Leistung, sich unter der Bedingung einer äußeren Unordnung eine innere Ordnung aufgebaut zu haben. Es ist die psychische Leistung, sich mit Leuten, die es nicht nötig hatten, geduldig auseinanderzusetzen, ohne sich den Mund zu verbrennen: Wenn man mit den Lehrern über die eigenen Kinder reden muss, mit der BGL über eine Ferienplatz, wenn man mit der KWV über die Sanierung der Wohnung verhandelt, wenn man in den diversen Schulungszirkeln versucht, seine Ansichten immerhin nicht zu verraten, et cetera. Es ist die psychische Leistung, den Mund zu halten, wo man eigentlich reden müsste.

Auf das selbstorganisierte Leben unter der Kruste des offiziellen öffentlichen sind die DDRler mit Recht stolz. Die DDR bot ihnen weniger Möglichkeiten, etwas aus sich zu machen, und überließ sie mehr sich selbst, als der produktivere Westen es sich je leisten könnte. Sie sehen nun, dass sie sich gründlich umbauen müssen, wenn das westliche Leistungsprinzip bei ihnen Einzug hält. Was sie aber so verstockt macht gegenüber jovialen Wiedervereinigungsgesten, das ist das mitleidige Lächeln, das der Westler für ihr selbstorganisiertes Dasein hat. R. zeigt mir stolz seinen Vorbau mit Bleiverglasung und Mahagonitäfelung; diesen Anbau über Jahre hin „organisiert“ zu haben, das war für ihn bisher ein Grund, stolz zu sein. Und es ist ein Grund, weshalb er nicht mit mir in einen westlichen Baumarkt gehen will: „Da werd’ ich bloß traurig.“

Trauer um vergebliche Jahre, vergebliche Selbsttäuschungen, um ein Leben, dessen Eigentümlichkeiten offenbar keine Perspektive haben.

DDR-Stolz, das ist auch der Stolz derer, die über Jahrzehnte hin zu dulden, zu warten und sich abzufinden gelernt haben. Die etwas durchgemacht haben, das nun aussieht wie ein Laufrad in einem Hamsterkäfig, das nun aussieht, als wäre es ganz und gar sinnlos, überflüssig und umsonst gewesen. Damit können sie nicht leben.

Natürlich haben sie sich selbst getäuscht, es blieb ihnen nichts anderes übrig, wollten sie im Lande bleiben und ohne Magengeschwüre auskommen. Nun ist die kollektive Verdrängung in kollektives Erwachen umgeschlagen, die verdrängten Inhalte kommen so unverarbeitet, so roh und unreif hoch, wie sie da in den Hinterhirnen geschlummert haben: Man weiß über die eigene Lage herzlich wenig.

Die Befürworter und die Gegner der Wiedervereinigung haben kaum Argumente, aber um so mehr Emotionen, um aufeinander loszugehen: Enttäuschung, Rachegefühle, Selbsthass, Scham (nur lauter und edel ist nicht, was da jetzt aufbricht in die strahlende Zukunft).

Sie sind sich durchaus ihrer Verantwortung für die Reorganisation des gesellschaftlichen Lebens bewusst. Was ihnen fehlt, das sind finanzielle Mittel, das sind funktionierende Institutionen und das sind Ideen, die Zeit hatten zu reifen. In der Zeit des großen Wartens hat man keine Pläne geschmiedet, unrealisierbare Pläne kosten unnötige Hoffnungsenergie. Nun plötzlich ist alles offen, wo man doch gerade gelernt hatte, in die winzigen Öffnungen und Spielräume zu kriechen. Wo man stolz war auf Minimalschritte zu mehr persönlicher Freiheit. Diese Freiheit, die das zusammengekrachte Staatswesen hinterlässt, hat hinter allem Volksfest-Jubel auch etwas Beschämendes. (Die ZEIT vom 26. Januar 1990)

Wendehals und Stasi-Laus – Demo-Sprüche aus der DDR

Mit unserem Egon bei der nächsten Wahl 105 %!

Statt Volvo - Schwedische Gardinen!

Wir wollen raus!

Wir bleiben hier!

Freiheit lässt sich nicht simulieren.

Die uns jahrelang betrogen, kommen uns mit Dialogen!

Das Volk braucht die SED wie der Fisch das Fahrrad.

Lieber Kohl als gar kein Gemüse.

Entsesselt die Ärsche!

Ruinen schaffen ohne Waffen - vierzig Jahre DDR.

Es geht nicht mehr um Bananen, jetzt gehts um die Wurst.

Nicht abspeisen lassen, selber kochen!

Mit der SEDPDS sitzen wir in der letzten Reihe.

Heute schon gewendet, Schabowski?

Vorschlag für den Ersten Mai: Die Führung zieht am Volk vorbei.

Schnitzler in der Muppet-Show, Kermit ins Politbüro.

Wie SCHALKhaft ist doch das ZK.

Lieber eine Wanze im Bett als eine in der Steckdose.

Die DDR, der dreiste Rest, verzichtet aufs beKRENZte Nest.

Mit dem Fahrrad durch Europa, aber nicht als alter Opa.

Sägt die Bonzen ab, schützt die Bäume.

Kein Artenschutz für Wendehälse!

Zensoren auf die Traktoren!

Die DDR ist die Summe dessen, was vermeidbar gewesen wäre.

Stell dir vor, es' ist Sozialismus und keiner will weg.

In seinem Vorwort skizziert Ewald Lang Beobachtungen von jenen Ereignissen, die wir als friedliche Revolution in der DDR zu bezeichnen uns gewöhnt haben. „Da ist ein bärtiger Mittvierziger, der mit Ich habe Hoffnung vorn und Ich habe Angst auf dem Rücken den Umstehenden eine aktuelle Interpretation von ‚Wende’ vortanzt. Da werden von Balkons Transparente runtergelassen, beklatscht und wieder hochgezogen, meint: Die Welt ist eine Bühne, und wir haben Demokratie auf dem Spielplan. Auf der Treppe zur Volkskammer parodieren Bürger die huldvollen Gesten der alten Führung gemäß dem Vorschlag für den 1. Mai: Die Führung zieht am Volk vorbei. Da mischt sich das Outfit der Rock-Kultur mit dem soften Alternativ-Look, da werden Hacksätze gebrüllt und vertonte Sprüche variiert, Trägermelodie: ‚Ja, mir san mit'm Radl da’. Da vereinen sich die Protestrituale der Bürgerrechtler (Sit-ins, Menschenketten und ‚we shall overcome’) mit den Friedenszeichen der Jungen Gemeinde (brennende Kerzen allüberall! Mahnwachen und ‚Dona nobis pacem’). Da sieht man sie wieder, die obligaten Sichtelemente der verordneten Aufmärsche von gestern, die zu Devotionalien erstarrten Herrscherporträts - aber nun verwandelt in Steckbriefe. Und oft werden Wort und Bild sinnreich montiert. Schönstes Beispiel: Das Signet des SED-Parteiabzeichens, der symbolische Händedruck der Vereinigung von 1946, wird durch den Zusatz: Tschüss! umfunktioniert zur Abschiedsgeste.“ Diese Sprüche, diese Szenen haben eine merkwürdige Ironie. Sie haben eine parodistische Leichtigkeit, die auf den ersten Blick unangemessen erscheinen kann. Schließlich handelt es sich um etwas, das allenthalben „Revolution“ genannt wird, um einen politischen Umsturz - gleichviel, ob dessen Anlässe nun außen- oder innenpolitischer Art waren.

Allerdings, diese Revolution kam reichlich spät, sie kam als ihr eigener Nachzügler. Ihr kämpferischer Elan wirkte etwas altbacken, die ernsten Parolen wirkten merkwürdig antiquiert. Die Parodie war der richtige Tonfall, in den Demosprüchen offenbarte sich, was das öffentliche Reden schon lange war: ein Witz.

Ernst zu nehmen sind also gerade die Formulierungen einer Heiterkeit, die längst über den Dingen steht und die einem tiefen Fatalismus nahekommt. Ernst zu nehmen als ein Zeichen der inneren Verfassung ist gerade diese Selbstironie der ironische, gelassene Umgang mit den verhassten Zwängen. Es wird offenbar, was unter den DDR-Bedingungen des öffentlichen Redens in Jahrzehnten gewachsen ist - in den Parteizeitungen ebenso wie in den oppositionellen Teezirkeln: dies innere Abwinken. Und wenn sich doch einmal ereifert wurde, wirkte das unfreiwillig komisch. Darüber war man hinaus. Alle Gedanken waren tausendmal vergeblich gedacht und ausgesprochen und längst an sich selbst ermüdet. Die Witze waren längst schon das Beste an der internen Selbstverständigung. Mit raffinierten Blödeleien behalf man sich bei den Festen im Freundeskreis über drückende Ohnmachtsstimmung hinweg. Es konnte schon geschehen, dass die Albernheit in Bitterkeit umschlug. Beides, Bitterkeit und kühle Heiterkeit sind bei den Demos skurril vermischt, zumindest, solange es die Demos derer waren, die auf der Höhe ihrer Zeit lebten. Da geht jemand mit Anfang vierzig aus dem Elternhaus, wird endlich ins Leben entlassen - soll er da Pathos schmettern, sich gebärden wie ein Achtzehnjähriger? Damit hätte er sich lächerlich gemacht, nicht aber, wenn er mit jener melancholischen Ironie auszieht, mit diesem sarkastisch-traurigen Lächeln, das in den besten Demosprüchen steckt.

Wir sind das Volk - was für eine lächerliche Binsenweisheit. Ja, wer denn sonst? Woher kommt es, wenn solche Binsenweisheiten zu Formulierungen der Emanzipation werden? Es kommt daher, dass das Volk stets ein anderes sein sollte, als es war. Die Regierung rechnete mit Neuen Menschen, nicht mit den wirklichen. Die DDR emanzipiert sich vom aufgepfropften Selbstbild, jeder einzelne vom zugemuteten besseren Selbst des sozialistischen Staatsbürgers. Abgenabelt wird sich da vom Phantombild, eine neue Selbstbestimmung ist aber noch nicht gefunden: prompt spukt noch einmal herum, was längst in der Mottenkiste war: das Volk.

Ein Vakuum ist entstanden, es heißt Volk, nicht deutsches, nicht DDR-Volk, es heißt: Volk, das man nicht mehr sein will, „unsere Bevölkerung“, „unsere Menschen“, „Wegbereiter des Kommunismus“, „jubelnde Massen“, „um die Planerfüllung kämpfende Werktätige“. Eine typische Abnabelung und eine bloße Negation. Ein mutig-albernes Ende. Der Anfang, steht noch aus (wenn man die vom Westen so genannte „Bergungsaktion“ nicht als solchen verstehen will). (Über das Buch „Wendehals und Stasi-Laus“, Demo-Sprüche aus der DDR, Herausgegeben und zusammengestellt von Ewald Lang, München, 1990 im „Sonntag“)

Fremde Leute

"Angst vor Deutschland", liest man jetzt immer. Vor einem Land muss man keine Angst haben, das liegt bloß da auf der Landkarte und denkt sich nichts Arges. Wovor also Angst? Vor den Deutschen? Aber das sind ja wir, wir selbst. Wer hat denn Angst vor uns? Unsere Nachbarn? Kaum. Die sind nur das Alibi: unserer Angst vor uns selbst.

Bisher standen wir unter dem Schutz der Alliierten; haben sie uns vor uns selbst geschützt? Musste man das? Fürchten wir zu Recht das "Sieg-Heil!", das aus volks-mündigem Munde wieder hervorbrechen könnte? Sind wir so unberechenbar? Ist dieser Kriegs- und Nachkriegszeit so wenig zu trauen: als Erfahrung? Kennen wir uns so schlecht? Sind wir uns so fremd? Oder mögen wir uns bloß nicht: als Deutsche?

Und unsere Kinder? Privat - das geht. Aber öffentlich? Fremde Kinder, die Kinder der anderen Deutschen - wie soll man sie mögen, wenn sie diesem ungeliebten Volk eine Zukunft geben? Indianerkinder: süß! Oder schwarze: zum Knuddeln! Aber die da auf dem Spielplatz? Haben wir Freude an ihrem Anblick? So im Vorübergehen und selbstverständlich? Wenn uns ein Liebespaar begegnet: Freude? Wenn wir einen Menschen sehen, der offenbar mit sich und der Welt zufrieden ist: Freude? Oder nur fremde Leute, niemand in der Nähe? Natürlich: die Gattin, der Gatte. Der nette Herr von der Allianz, die Bäckersfrau: die sind mal wirklich nett. Kann man auch verlangen von ihnen.

Nun sind wir souverän. Gemacht worden. Nun sollen wir zu uns zurückfinden - wo ist das? Uns ins Gesicht sehen und sagen: wir? Nicht: die alten Nazis, nicht: die alten Achtundsechziger, nicht: die neuen Erfolgsorientierten, niemand anderes mehr als: wir? Sind wir das: die fremden Leute auf der Straße? Die Benz-Fahrer auf der linken Spur? Die Stasi-Männer im Türspalt? Die disparaten Grüppchen des Westens, die nichts miteinander zu tun haben wollen? Die Herde der Ost-Entlassenen? Wir?

Was sind das für Gefühle, wenn wir uns zufällig im Ausland begegnen, glücklich entronnen: schon wieder so ein verdammter Deutscher!? "Ich mag die Deutschen nicht besonders" - was für ein trauriger Satz von einem Deutschen. Weil es natürlich traurig ist, das Land mit denen zu bewohnen, die man nicht mag.

In den Straßen der großen Städte können wir uns aus dem Weg gehen: fremde Leute. In den Kaffees, in der Bahn, sogar im engen Flugzeug: kein Wort, kein Blick, die Ellbogen angepresst. Ein Volk liest Zeitung und schweigt sich aus.

Aber im Wald, beim Spaziergang: Wie soll man da ausweichen, wenn einem fremde Leute begegnen? Da wird es auffällig, weil es so einsam ist und so still im Wald. Vor allem aber: Weil es grad so schön ist und das Herz so leicht. Bis eben noch, bis dieser fremde Deutsche hinter der Wegbiegung auftauchte, dem man irgendwie begegnen muss.

Also reißt man sich zusammen: Guten Tag. Sachlich, ohne Blick. Geschafft! Aber die Leere hinterher und die Gewissheit, etwas verpasst zu haben. (in einem Periodikum der evangelischen Akademie Loccum 1990)

Hinterrücks – Aufzeichnungen nach einem Gespräch mit Gabriele Eckart

Im Herbst 87 war die Generalprobe zum Schriftstellerkongress im Berliner Roten Rathaus. Als ich damals von einem halbjährigen Aufenthalt aus den USA zurückkam, war ich doch neugierig, ist nun Glasnost in der DDR oder nicht, und um das rauszukriegen, ging ich zu der Versammlung. Zwei junge Leute haben da zu kritisieren versucht, dass der Vorstand des Verbandes doch gar nicht arbeitet, sich nur Privilegien zuschanzt - das wurde natürlich vom Vorstand niedergewalzt. Dann sollten noch drei Delegierte zum Kongress gewählt werden, und so eine naive Kollegin kam auf die Idee, mich vorzuschlagen. Da stürzte ein junger Mann, den ich nicht kannte, ans Mikrophon und brüllte: "Die hat doch im RIAS alle DDR-Autoren aufgerufen, einen Ausreiseantrag zu stellen." Was nicht stimmte. Ich selbst hatte 1985 meinen Ausreiseantrag zurückgezogen. Dennoch klatschten viele im Saal und im Präsidium frenetischen Beifall, einige Kollegen drehten sich um, zeigten auf mich und machten blöde Bemerkungen. Ich bin dann aus dem Saal gegangen. In der folgenden Nacht kam ein anonymer Anruf, ich solle doch endlich abhauen.

Ich war ohne die alte Schutzhaut aus Amerika zurückgekommen und hab alles viel deutlicher wahrgenommen als A-Normalität. Es waren einige Lesungen geplant in staatlichen Buchhandlungen: die wurden plötzlich abgesagt aus den verschiedensten Gründen. In einer erzgebirgischen Kleinstadt hat mir eine Buchhändlerin folgendes erzählt: Sie rief beim Schriftstellerverband an, dass sie mein Buch "Seidelstein" gelesen habe und mich zu einer Lesung laden wolle. Man sagte ihr nicht, dass ich "verboten" sei, aber man gab in der Intonation zu verstehen, dass eine Lesung unerwünscht sei: Wir geben die Adresse nicht raus. Auch von meinem Verlag bekam sie keine andere Auskunft: Nein, ich hätte kein Telefon, nein, meine Adresse könne man nicht herausgeben.

Dieser Kontakt kam dann aber doch zustande, ich las dort, und die Leute fragten mich, wie ich das durchstehen wollte in der Isolation, ohne gesellschaftliche Anerkennung. Und ich haute noch auf den Putz und tat groß: Ach, das wär nicht so schlimm, ich könne ja in den Kirchen lesen und bekäme so viele kluge Leserbriefe. Die würde ich im Westen nicht bekommen, da käme ich mir überflüssig vor. Hier hätte ich eine Aufgabe. Aber ich redete und redete und glaubte mir das selbst nicht mehr.

Ich hatte mir ja dieselben Fragen gestellt in der Nacht nach dieser Versammlung des Berliner Schriftstellerverbandes. Seit der Zeit hatte ich auch wieder wie vor der Amerika-Reise Herzbeschwerden und Schlafstörungen. Und so bin ich dann endlich weggegangen. Obwohl ich schon seit vier Jahren, seit der Geschichte mit dem Havelobst-Buch wusste, dass ich weggehen musste; ich wollte es nur noch nicht wahrhaben.

Als Wiedergutmachung für meine Sünden, als Bewährung an der Basis sozusagen, wurde mir 1979 der offizielle FDJ-Auftrag erteilt, als Kulturfunktionär die Lehrlinge im FDJ-Jugendobjekt "Havelobst" zu betreuen und über das "Havelobst" ein Buch zu schreiben. Sie wollten mich vermutlich aus Berlin herausschaffen, das offenbar einen "negativen Einfluss" auf mich hatte: Ich hatte Kontakt zu sogenannten Dissidenten, arbeitete als Straßenkehrer, was - nach dem Philosophiestudium - natürlich als Provokation angesehen wurde. Ich sollte fort von dieser Insel des Bösen - die vielen Intellektuellen und Westberlin so nahe und die vielen Westbesucher. Sie wollten mir eine Chance geben, meine "Fehler" wiedergutzumachen, und ich bekam im FDJ-Zentralrat diese rote Mappe mit meinem FDJ-Auftrag feierlich überreicht. Ich war neugierig auf die Praxis sozialistischer Ökonomie, neugierig auf die Kulturarbeit mit tausend Lehrlingen, die ich da zu betreuen hatte.

Es wurde ein sehr kritisches Buch. Als ich es 1981 beim Verlag "Neues Leben" abgab, wurde es an Egon Krenz weitergereicht. Der lud mich zu einem Gespräch ein und fragte zuerst, ob die Leute nüchtern waren, mit denen ich da Interviews gemacht hatte. Krenz bedankte sich: Nun wisse er endlich, was er aus all den schöngefärbten Berichten, die ihn auf dem Dienstweg erreichten, nicht habe ersehen können. Mein Buch sei für ihn wertvoll, aber die Öffentlichkeit ginge es nichts an. Er versprach, die in meinem Buch benannten Missstände zu beseitigen, was bis heute nicht geschehen ist.

Gegen die Unterdrückung meines Buches habe ich mich bei Kurt Hager beschwert. Es sah dann zunächst so aus, als könne das Buch, erheblich gekürzt, im Buchverlag "Der Morgen" erscheinen. Es ging dort auch in den Druck, wurde dann aber selbst dort verboten. Der "Feind" habe gelobt, was als Vorabdruck in "Sinn und Form" erschienen sei - unter solchen Vorwänden wurde die Fertigstellung verhindert. Nun durfte ich eine Weile nichts mehr publizieren, auch keine Lesungen mehr machen (außer bei der Kirche). Später wurden dann doch wieder zwei Bücher veröffentlicht, ein Gedichtband und die Novelle "Seidelstein". Das eine wurde nirgendwo angekündigt, das andere durfte nicht rezensiert werden. Kritiker schickten mir ihre Rezensionen mit der bedauerlichen Mitteilung, dass niemand sie drucken dürfe. Die Bücher kamen also still und leise, aber das ist in der DDR kein Problem. Das brauchen nur ein paar Pfarrer von der Kanzel zu erzählen, dass es da ein Buch gäbe, das nicht angekündigt sei. Allein die Tatsache der Nichtankündigung ist die beste Werbung, das spricht sich blitzschnell herum, und das Buch ist in drei Tagen ausverkauft. So was hat mich also nicht belastet, im Gegenteil. Belastet haben mich andere Dinge.

Nachdem ich das Havelobst-Manuskript "So sehe ick die Sache" in meinem damaligen Verlag abgegeben hatte, begannen die Schikanen. Es wurde verbreitet, dass ich die Interviewten vorher betrunken gemacht hätte. Und tausend Schweinereien über mich. Ich wurde verfolgt nach Lesungen in der Kirche, in meiner Abwesenheit wurde die Wohnung durchwühlt. Die Hausdurchsuchungen hatten demonstrativen Charakter. Daraufhin hatte ich spontan schon einen Ausreiseantrag gestellt. Aus Angst. Man hatte mir sagen lassen: Wir wollen Sie loshaben, aber wenn wir Ihnen jetzt die Ausreise gewähren, dann reden sie im Westen gegen uns. Wenn Sie den Ausreiseantrag zurückziehen, dann kriegen sie irgendwann mal den Reisepass und können damit abhauen. Das war zwar nicht der Grund, weshalb ich den Antrag zurückgezogen hab, aber ich hab's getan. Der Grund war, dass ich mich inzwischen in der kirchlichen Friedensbewegung nützlich gemacht hatte. Ich hatte wieder Mut: Man kann doch den Staat nicht den Dummen überlassen! Ich wollte ihn ändern, wieder einmal. Obwohl ich da schon wusste, dass man in diesem Staat nichts ändern kann, hat mir doch diese Gemeinschaft in der Kirche sehr wohlgetan. Die Kirche war sozusagen mein künstlicher Beatmungsapparat, das hat drei, vier Jahre funktioniert. Es hat mein Überleben gesichert. Aber wie lange kann man sich aufs Überleben beschränken? Nachdem ich 1987 aus Amerika zurückkam, konnte mich auch keine DDR-Kirche mehr trösten. Die Freiheit war wärmer gewesen, und ich hatte in Amerika keine Herzprobleme und keine Schlafstörungen.

Als ich von meiner ersten Amerika-Reise zurückflog in die DDR, spürte ich plötzlich im Gespräch mit meinem amerikanischen Sitznachbarn, wie ich unweigerlich ängstlich, schüchtern, kleinlaut wurde. Ich fühlte mich mit dem Näherkommen der DDR schon wieder als Untertan – so was muss man erlebt haben, um überhaupt zu ahnen, was einem da geschieht.

Im Jahre 1978 sollte im Verlag "Neues Leben" mein erster Gedichtband herauskommen. Das war ein Buch. mit dem es inhaltlich überhaupt keine Probleme gegeben hatte. Das war meine frühe, euphorische Lyrik, die ich zum größten Teil in einer Zeit geschrieben hatte, als der Staat für mich noch ein Gott war und ich noch ganz gläubig gegenüber dem Sozialismus. Um die Zeit herum, als das Buch erscheinen sollte, kam das erste Mal die Staatssicherheit zu mir, das war Ende 1977: Nun solle doch mein erstes Buch erscheinen, ich würde viele Schriftsteller kennenlernen und könnte ihnen also sehr nützlich sein. Die nennen das nicht Anwerbung, sie wollen nur ab und zu mit mir einen Kaffee trinken und sich über die anderen Schriftsteller, die man so kennt, unterhalten. Und wenn man selbst nichts erzählen will, dann erzählen sie einem was, das soll man dann verbreiten. Ich hatte das abgelehnt. Aber sie sagten: Das geht nicht, und: Die anderen Schriftsteller benehmen sich uns gegenüber auch nicht so, und: Sie kommen schon zur Vernunft. Sie brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, wir kommen wieder. Sie klingelten dann noch ein paar Mal, sie boten auch sehr viel (das möchte ich jetzt nicht erzählen). Als ich immer ablehnte, sagten sie schließlich: Glauben Sie denn, Sie können in diesem Staat eine Schriftstellerkarriere machen ohne uns? Wir können das alles verhindern. Ich antwortete, wenn ich Polizeispitzel wäre, könnte ich nicht mehr schreiben. Und sie: Ich würde schon sehen, was passiert, wenn man sich mit ihnen nicht gut stellt. Damit zogen sie ab. Ich war ja völlig ahnungslos, ich hielt die Staatssicherheit für eine Art Mafia ohne großen Einfluss.

Aber drei Tage später bestellte mich der Cheflektor des Verlages "Neues Leben" in sein Büro und teilte mir mit, das Buch könne aus technischen Gründen nicht erscheinen. Und wehe, ich spreche darüber. Und wehe, ich sage, wenn mich jemand fragt, etwas anderes als "aus technischen Gründen". Und ich war tatsächlich so naiv, das zu glauben. Ich war ganz verwirrt, weil ich gehört hatte, das Buch sei schon gedruckt. Ich kam damals nicht auf die Idee, dass die Staatssicherheit das DDR-Verlagswesen in dieser Weise beherrscht.

Ein halbes Jahr später klingelt's bei mir, ein Mädchen steht vor der Tür mit einem fertigen Exemplar meines Buches und will ein Autogramm; zu einem Zeitpunkt, als das Buch offiziell aus technischen Gründen nicht erscheinen konnte. Ihr Freund sei Lagerverwalter, und in seinem Lager wären ein paar tausend Exemplare, er habe ihr eins mitgebracht, weil sie gern Gedichte liest. Mit diesem Exemplar bin ich schreiend überall hingelaufen; ein sehr einflussreicher Schriftsteller hat dann interveniert und es konnte ein Jahr später ausgeliefert werden.

Die größte Angst hatte ich davor, dass es die Staatssicherheit eines Tages tatsächlich schaffen würde, mich rumzukriegen. Meine Angst davor, dass es ihnen gelingen würde, mich zum Spitzel zu machen, war größer als meine Angst vor ihrer Rache, wenn ich ihre Versuche, mich anzuwerben, ausplaudere. In dieser Angst hab' ich allen meine diesbezüglichen Erlebnisse erzählt. Auch von den Überfällen nachts im Hausflur, vor meiner Wohnungstür. Ich wurde nicht zusammengeschlagen, ich kriegte ein paar Schellen und wurde auf die Treppenstufen geworfen. Eine kleine Abreibung nur, aber sie reicht völlig aus: Man kriegt Verfolgungswahn. Seit diesem Ereignis, das war Ende 1984 und Anfang 1985, hatte ich Verfolgungswahn. In der DDR stritt ich das ab, weil natürlich genau dieses Gerücht in die Welt gesetzt wurde: Die spinnt, die hat einen Tick.

Ein Alptraum in dieser Zeit wiederholte sich häufig. Ich muss vorwegschicken, dass die Staatssicherheit in meiner Abwesenheit in meiner Wohnung auch mein Tagebuch las und womöglich abfotografierte. Ich schrieb seit meinem 16. Lebensjahr Tagebücher; in einer Stunde der Panik hatte ich einen Großteil dieser Tagebücher verbrannt. Aber eines besaß ich noch, das ich immer bei mir trug. In diesem Alptraum nun liege ich im Berliner Friedrichshain auf einer Wiese, habe die Tasche mit meinem Tagebuch unter meinem Kopf. Plötzlich wache ich auf, und vier Herren umstehen mich. Sie wollen die Tasche sehen mit dem Tagebuch. Ich packe die Tasche und renne los, komme an die Spree und springe mit dem Tagebuch ins Wasser. Unter Wasser reiße ich die Seiten heraus und schwenke sie im Wasser, damit die Tinte sich löst. Zwei Männer kommen geschwommen und erwischen einige Seiten, aber ich bin beruhigt, weil nun gewiss nichts mehr darauf zu lesen ist. Ich schwimme zum Ufer und laufe durch Berlin. Plötzlich fällt mir ein, dass ein längerer Abschnitt mit Kugelschreiber geschrieben war, und ich versuche panisch zu rekonstruieren, was auf diesen Seiten gestanden hat. Der Traum wiederholte sich immer wieder.

Ich war sehr unvorsichtig, schrieb auch politische Gespräche in mein Tagebuch und wollte natürlich niemanden dadurch belasten. Wenn man so ein Tagebuch führt, die Vornamen und das Datum über die notierten Gespräche setzt, dann ist es so, als arbeite man für sie, obwohl man sich selbst einreden kann, dass es nicht so ist.

Zuletzt konnte ich aus diesen Gründen nicht mehr Tagebuch schreiben. Als Folge war ich unausgeglichen. Tagebuchschreiben gehört für mich zur alltäglichen Hygiene. Da reagiere ich mich ab und finde ein Gleichgewicht in mir selbst.

Sie hatten mich so weit gekriegt, dass ich mich ständig bedroht fühlte. Mir haben sie die Angst angesehen, das reizt natürlich solche Leute erst richtig. Ich konnte nur noch über diesen Psychoterror nachdenken, ich war völlig darauf fixiert, und kam doch mit dem Denken nicht voran, das heißt, das Nachdenken half mir nicht, davon loszukommen, im Gegenteil. Ich konnte mich für nichts anderes mehr interessieren. Über die Jahre wurde ich immer dumpfer. Wie eine Maschine dachte ich immer im Kreis herum. Aber Orwell hat das alles schon viel besser beschrieben. Ich merkte, wie ich langsam verblöde vor Angst.

In Westdeutschland ist die DDR noch so nahe, dass ich hier kein neues Leben beginnen kann. Man bleibt fixiert auf diese Themen: Totalitärer Staat und Psychoterror, Verfolgung. Meine Gesprächspartner sagen: Man kann sich mit Dir über nichts anderes unterhalten. Wenn wir ein anderes Thema aufwerfen: Du hörst überhaupt nicht zu! Ich merke, dass ich aus dieser Fixierung auch hier nicht herauskomme.

Meine Unsicherheit hier im Westen hat auch noch einen anderen Grund: In der DDR wird man zu so einer Art "Windflüchter", wie die Kiefern auf Hiddensee. Vom Widerstand wächst man schief, ist aber nicht umzuschmeißen. Wenn der Sturm plötzlich fehlt, hat diese Eigenart keinen Sinn mehr: man ist ein lächerlicher Krüppel. Obendrein von den biographischen Wurzeln abgeschnitten, bei aller DDR-Fixierung machte ich keine frische DDR-Erfahrung mehr: Das war in den ersten Monaten hier ein eigenartiger Zustand. Deshalb wollte ich weiter weg, um alles loslassen zu können. Und bei meinem zweiten Amerika-Aufenthalt von Januar bis Mai 1988 wurde alles wieder locker und flüssig in mir, die Einbildungskraft setzte wieder ein. Ich wurde wieder neugierig.

In der DDR habe ich ja außer dieser Kirchen-Internität und dem, was draußen war, die unsichtbare Staatssicherheit, gar keine Erlebnisse mehr gehabt. Das war meine kleine Welt, eine kafkaeske Erfahrungswelt: Kirche und Staatssicherheit. Und plötzlich in Amerika wurde mir die Welt wieder bunt. Ich konnte wieder etwas aufnehmen... Deshalb habe ich mich dort zum Studium immatrikulieren lassen. um ein paar Jahre in Amerika zu leben. Vielleicht kann ich später in der Bundesrepublik leben, wenn ich innerlich genesen bin.

Ich will über Amerika schreiben. Natürlich fließt da auch DDR-Erfahrung ein. Aber ich kann am besten die DDR-Erfahrungen abarbeiten, wenn ich mich nur nebenher damit beschäftige, ich muss über etwas anderes schreiben und das so nebenher anklingen lassen, nur dann finde ich die Sprache dafür. Wenn ich versuche, direkt über die DDR zu schreiben - ich hab's versucht, der Text heißt „Das Ausreisesyndrom" - rege ich mich beim Schreiben so auf, dass der Text stilistisch misslingt. Ich muss kühl sein, an etwas anderes denken, etwas anderes schreiben, dann kann ich mal einen DDR-Zipfel lüften in meinem Kopf, mal mit einem Auge einen Blick auf die DDR werfen. So gelingt es mir, dies und das zu formulieren. Ich darf mich nicht hinreißen lassen, sonst kommt etwas Furchtbares dabei heraus. Vielleicht auch ein Grund, weshalb viele ausgereiste Schriftsteller hier eine Schreibkrise haben. Die DDR-Erfahrung ist ein Blatt, das man zu nahe vor den Augen hat; man kann es nicht lesen. Es braucht ein paar Jahre, bis man es lesen kann. Wenn man zu lange wartet, kann man freilich auch nichts mehr lesen.

Viele Jahre habe ich das Unbehagen unterdrückt. ich habe mir verboten drüber nachzudenken, warum ich mich nicht wohlfühle in der DDR. Das muss man jetzt nachträglich biographisch aufdröseln: Wie kam das, Schritt für Schritt, bis zum Wunsch, das Land endgültig zu verlassen. Wenn man das für sich selbst ehrlich analysiert, dann ist es auch für den Leser interessant.

Ich denke natürlich immer noch an DDR-Leser. Leser in der Bundesrepublik sind für mich kaum interessant, die wissen das alles schon oder glauben es zu wissen. Das sind für mich Ausländer. Wenn ich über Amerika schreibe, will ich den Leuten in der DDR etwas über Amerika erzählen. Das wird schon irgendwie reingetragen. Und dort wird jedes Buch so oft gelesen, als hätte es eine Riesenauflage.

Ein älterer Schriftstellerkollege fragte mich nach meiner Rückkehr aus Amerika in die DDR, weshalb ich denn um Gottes willen nicht dageblieben sei und ich antwortete, dass ich dabei sein wolle, wenn auch in der DDR etwas aufbrechen würde. Da hat der gelacht: Das dauere noch zehn Jahre. Und dann wären meine ärgsten Feinde plötzlich meine besten Freunde, die es angeblich immer schon gut mit mir gemeint hätten. (Émile, Zeitschrift für Erziehungskultur Nr. 1/1990)

Männerbund Stasi

Die Stasi konnte sich verstehen als die eigentliche revolutionäre Garde, keine Hilfstruppe, sondern eine Eliteeinheit, von der Sieg oder Niederlage des DDR-Sozialismus abhing. Der Lohn waren rare Güter wie Telefon, Auto, Wohnung, aber auch ein Studienplatz, ein guter Posten im Berufsleben - all dies konnte die Stasi rasch und sicher verschaffen - und außer ihr eben niemand. Sie hatte alles in ihrer Hand, was das Land zu bieten hatte, konnte verweigern oder zuteilwerden lassen, was stete Mangelware war, einschließlich exklusiver Reisen, Einkaufs- und Urlaubsmöglichkeiten. Sie hatte alle Mittel, zu erpressen und zu bestechen und für den Notfall die Drohung mit dem Stasi-Knast bei der Hand. Dabei unterlag sie keinerlei öffentlicher Kontrolle und keinen zivilen Rechtsnormen.Das hatte durchaus auch erotische Komponenten. Wer bei der Stasi war, hatte seine besonderen Möglichkeiten, mit dem anderen Geschlecht umzuspringen. Einer jungen Zeichen-Lehrerin wird unter dem Vorwand, sie plane, die DDR zu verlassen, von der Volkspolizei der Ausweis abgenommen. Wenig später kommt ein Herr in ihre Wohnung, erzählt, er habe eine Siebdruckerei (Vorsicht vor Leuten, die etwas drucken dürfen!) und bietet ihr Aufträge für Druckvorlagen an. Er gibt sich großzügig, lässt einen hohen Vorschuss da, lädt sie später zum Essen ein. Man schläft miteinander. Man fährt dann öfter zusammen in die Interhotels (Vorsicht vor Leuten, die hier unkontrolliert ein und ausgehen!), zufällig sind gerade "BRD-Bürger" dort zu Gast, mit denen sich zu unterhalten der großzügige Herr der immer noch ahnungslosen Lehrerin nahelegt. Sie erwacht erst, als er sie nach Leipzig gebracht hat, um sie einer zwielichtigen "Dame" vorzustellen, die sie einkleiden und ihr ein Zimmer besorgen soll, wo sie ausgesuchte Messegäste empfangen kann.Jetzt erst stellt sie ihm Fragen und erfährt, dass sie sich als "geeignet" erwiesen habe und ihren Ausweis natürlich umgehend zurückbekommen könne, wenn... Die junge Frau flieht in ihre Wohnung und wird dort täglich von Besuchen nun auch weniger netter Herren, von Anrufen (Vorsicht vor Leuten, die einem ein Telefon besorgen können!) und allerart mysteriösen Zwischenfällen heimgesucht. Eines Tages ist die Wohnung verwüstet, die Wände sind mit obszönen Sprüchen und Zeichnungen bedeckt. Natürlich findet die Polizei keine Spuren. Bald darauf hält man ihr Akt-Fotos vor, die ihr Freund gemacht hat, und die bei dem Einbruch verschwunden sind: Sie habe die Absicht gehabt, die Fotos zu verkaufen, leugnen wäre zwecklos ... Sie verlässt ihre Wohnung, um unterzutauchen, um sich als Tramperin mit wechselnder "Bleibe" den zudringlichen Herren zu entziehen. Wenig später ist sie reif für die Psychiatrie.Eine junge Genossin hat eben ihr Philosophiestudium beendet und einen Band mit Gedichten bei einem knallroten DDR-Verlag untergebracht; diese Gedichte zeugen, wie sie selbst später sagt, von ihrer einstigen naiven Sozialismus-Gläubigkeit.Kurz vor dem Erscheinungstermin des Bandes kommen zwei Herren zu ihr, die sich als Mitarbeiter der Staatssicherheit vorstellen und mit ihr über ihre beruflichen und politischen Perspektiven reden wollen. Sie schlagen ihr vor - da sie ja nun als Dichterin Zugang zu Künstlerkreisen habe -, gelegentlich mit ihr "Kaffee zu trinken" und über dies und das zu plaudern, was von Interesse für die Behörden sei. Sie rechnen so fest mit ihrer Zusage, dass sie noch dreimal kommen und sich abschlägigen Bescheid holen, bevor sie aufgeben - nicht ohne eine Drohung zu hinterlassen: "Sie glauben doch nicht, dass Sie hier ohne uns etwas werden können." Die Dichterin nimmt's als albernen Wutanfall beleidigter Beamter, womit sie das Kapitel für abgeschlossen hält.Nun ruft der Verlagsdirektor an, ihr Buch könne aus technischen Gründen nicht erscheinen; sie glaubt's. Viel später erfährt sie, dass die längst gedruckten Bände im Verlagskeller verschimmeln. Von nun an beginnt ihr schöner Glaube zu bröckeln. Bis man ihr schließlich auf dem Treppenflur auflauern und sie ohrfeigen wird, auf dass sie endlich begreife: Man will sie als Dichterin nicht haben, man will sie nun überhaupt nicht mehr haben, nachdem sie ein Buch mit Tonbandprotokollen im Westen veröffentlicht hat. Man lässt sie plötzlich reisen; sie flieht nach Amerika ("In der Bundesrepublik bin ich nicht weit genug weg!") und alpträumt von Ost-Berliner Treppenfluren.

Eine Krankenschwester heiratet den Sohn des Rektors jener „juristischen Hochschule“ Golm, die eigentlich die Hochschule der Stasi ist, sie genießt Privilegien, die sie nicht als solche erkennt. Als sie sich scheiden lässt, bedient sich ihr Ex-Mann, der wie sein Vater für das MfS arbeitet, geheimdienstlicher Mittel, um sich an ihr zu rächen. Fortan ist ihre Welt voller tückischer Überraschungen, deren Ursachen sie nicht klären, deren Urheber sie nicht nachweisen kann, wenn sie in Panik davon erzählt, wirkt sie unglaubwürdig, zumal die Stasi das Gerücht streut, sie sei eine der Ihren. Zuletzt traut sie niemandem mehr, auch ihren eigenen Kindern nicht. (Vgl. meine Erzählung „Verlorenwasser“.) Drei authentische Geschichten von Stasi-Opfern der eher alltäglichen Art; es gibt andere. Immerhin illustrieren die Bespiele ein wichtiges Charakteristikum der ehemaligen Behörde: Sie ist ein Brennpunkt der Virilität in einer sonst eher entmannten Gesellschaft. Hier können sich all jene männlichen Antriebe austoben, die in der sozialistischen Planwirtschaft sonst brachliegen würden. Hier, und nur hier kann Mann etwas unternehmen, hier gibt es wirkliche Strapazen, wirkliches Grauen, das entgolten wird durch handgreifliche Macht über Menschen. Die Stasi gibt der Männerseele solcherart Nahrung wie es zu anderer Zeit und andernorts allerart Geheimbünde leisten mit der Ehre und Privilegierung einer Mitgliedschaft, der Rache gegen Verräter, der heilige Verschwiegenheit, der Schicksalsgemeinschaft, wehrhafte, ehrhafte Männlichkeit im Dienst der Sicherheit. Eine Lebensdimension, die im eher kleinkarierten sozialistischen Alltag die große Ausnahme war, eine Art Krieg im Frieden, obendrein ohne das Risiko, dabei draufzugehen. Selbst Schicksal spielen für andere, die den Tentakeln der Geheim-Macht zum Spielzeug werden, aber auch: ein Schicksal erleiden, sich mit Schuld plagen, mit Skrupeln, den eigenen Abgründen gründlich zu begegnen. Auch dies Privilegien der Geheimbündler.Wo schon nicht im Hellen, Produktiven, so ließ sich bei der Behörde doch im Dunkeln, Destruktiven dem Leben einiges abgewinnen, da war dann auch Masochismus im Spiel, Lust an der eigenen Schlechtigkeit, deren Gebot es ist, das Liebste zu verraten, zu zerstören, zu vertreiben. Die Behörde zog Männer an, deren ungelebte produktive Energien zu einer traurig-komischen Schlechtigkeit verkommen waren.Der junge Mann aus der DDR, der am 12. November 1987 die Frankfurter Oper anzündete, und über dessen Motiv das Gericht und die Presse lange und vergeblich rätselten (er selbst gab vor Gericht immer wieder zum Besten, ihm sei die eigene Tat völlig rätselhaft), vertraute mir eine beinahe unglaubliche Stasi-Story an.Ich besuchte Michael W. wenige Tage nach seiner Verurteilung zu sieben Jahren Haft in der Vollzugsanstalt Schwalmstadt. Hier erzählte er mir, dass er genau dies - eine langjährige Haftstrafe - mit der Brandstiftung bezweckt habe, um seinen gegnerischen Verfolgern zu entkommen. Er sei von der Stasi beauftragt, eine militärische Untergrundorganisation mit aufzubauen, eine Terrorgruppe, die der Bundesrepublik empfindliche Schläge versetzen könne. Dafür habe er Tamilen angeheuert, die ihrer Nationalitätenkonflikte wegen unverdächtig seien, einen so "naheliegenden" Auftraggeber zu haben.Den ersten Kontakt habe er im Ostberliner Gefängnis Rummelsburg geknüpft, als Mitgefangener getarnt. In den Tamilen Bibu habe er sich verliebt, der aber habe ihn "verraten". Er habe ihn "hinrichten" müssen. Vor Bibus Rächern sei er in den sicheren Knast geflohen.Weshalb nicht zurück in die DDR? Michael W. verweist auf ein ehernes Prinzip: Nie die Spur ins eigene Nest legen. Vielleicht wollten ihn seine Genossen nicht zurückhaben. Gleichviel, was an dieser - mit vielen glaubhaften Details ausgeschmückten - Geschichte wahr und was erfunden ist: W.s Erzählungen und seine Briefe aus dem Strafvollzug geben ein Paradebeispiel jener unheilvollen Verquickungen männerbündlerischer, sexualneurotischer Phantasien, die bei manchem Stasi-Mann im Spiel waren. Gemeint ist zum Beispiel die Art, wie W. von jenem geheimnisvollen Alten erzählt, der sein Lehrer war. Bei ihm lernte er Wagner lieben, hier keimten seine homosexuellen Neigungen, hier wurde er in die höheren Weihen des "Systems" eingeführt, von dem er einem imaginären Freund aus dem Gefängnis schreibt: "Ja, mein lieber Spatz, ich habe etwas aufgebaut, in das man ohne meine Genehmigung nie eindringen kann. Es ist etwas, das man nicht lahmlegen, unterbinden oder gar abbrechen kann; es ist ein System, das sich durch unendlich viele Sicherungen schützt, die auf den leisesten Verdacht von Feigheit, Faulheit, Betrug und Lüge reagieren und bei Bedarf jedes menschliche Hindernis aus dem Weg räumen." Gemeint ist eine bestimmte männertypische Mentalität, zu der auch die folgende, von W. erzählte Geschichte passt: Einmal, als er längst bei der "Truppe" gewesen sei, habe es ein anderer gewagt, ihm sein Mädchen zum Tanz zu entführen, woraufhin er mit den "Jungs" angerückt sei, um den Nebenbuhler zu entkleiden und ihn nackt und gefesselt auf den Bahnhofsplatz zu setzen... Stasi-Männer waren von Staatswegen legitimiert, ihre sexuellen und Macht-Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Im Dienst der Arbeiterklasse. (EMMA vom 1. Juli 1990, ähnliche Fassung unter dem Titel „Stasi-Stories oder: Von der Lust das Liebste zu zerstören – über Missionen und Männerfantasien im realsozialistischen Sicherheitsministerium“ in der Frankfurter Rundschau vom 17. März 1990)

Wer frei ist von Schuld, werfe den ersten Stein – Betrachtung zum Honecker-Prozess

Inzwischen stehen außer Erich Honecker viele Spitzenfunktionäre unter Anklage. Bestechung, persönliche Bereicherung, Amtsmissbrauch, Hochverrat... Was macht mich so traurig, wenn ich diese Meldungen höre? Sollte man nicht froh sein, dass endlich Gerechtigkeit waltet? Dass die Schuldigen bestraft, die Unschuldigen rehabilitiert werden? Hinterm S-Bahn-Fenster das Plakat "PDS - Partei der Schuldigen". Ach, wenn es so einfach wäre mit der Schuld und Unschuld! Wenn so klar zu unterscheiden wäre zwischen Regierenden und Regierten: Wir sind die Unschuldigen, Ihr seid die Schuldigen...

Der siebenundsiebzigjährige Honecker, nach überstandener Krebsoperation vor den Toren des Rummelsburger Untersuchungsgefängnisses: Rächt sich da ein Volk, das zu viel gebuckelt hat, mit einem Fußtritt hinterrücks? Solange wir alle Schuld den Oberen lassen, solange wir "Unteren" uns von aller Schuld reinwaschen, bleiben wir auch die "Unteren", die es noch nicht weiter gebracht haben, als auf eine neue, bessere Regierung zu warten.

Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Wenn der Satz stimmt: Womit haben wir diese jahrzehntelange SED-Herrschaft verdient? Zum Beispiel damit, dass wir zuvor einen Hitler haben an die Macht kommen lassen, der ganz Europa germanisieren wollte. Die DDR ist doch vor allen Dingen dies: Das Ergebnis eines verlorenen Krieges. Der Stalinismus als Strafe für den Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion - so käme Sinn in die DDR-Geschichte, in vierzig Jahre, die manchem als verlorene Zeit erscheinen. Wir hatten zu büßen und haben gebüßt. Dass unsere Buße im Heim für ein schwererziehbares Volk nach vierzig Jahren ein Ende findet, das ist vielleicht in der Ordnung. Was nicht in der Ordnung ist, das sind unsere kleinlichen Schuldzuweisungen an die alte Heimleitung.

Freilich hätte man die Bußzeit besser nutzen können. Unsere Heimleiter waren keine begnadeten Pädagogen. Durch neuerliche Entmündigung bringt man kein Volk weiter, das eben durch politische Unreife schuldig wurde. Aber bitte: Wir haben die Chance, es besser zu lernen; aber doch nur, wenn wir den Teil Verantwortlichkeit annehmen, der uns zukommt. Gab es denn gar keine demokratischen Institutionen hierzulande? Gab es gar keine Möglichkeit, seine Meinung zu äußern und mitzutun? Oder ist die Stasi vielleicht auch daran so rund und fett geworden: An dem hohen Gebrauchswert des Satzes "Wir können ja doch nichts tun"? Haben nur die Oberen geklaut und sich Häuser auf Staatskosten gebaut? Haben nur sie ihr Amt vernachlässigt und ihre beruflichen Pflichten missachtet? Oder war die Haltung "Privat geht vor Katastrophe" allgemein verbreitet, hat man vielleicht im ganzen Land und seit Jahren Dienst nach Vorschrift geschoben? War der moralische Verfall wirklich nur in Wandlitz zu Hause?

Schuld anzunehmen ist unbequem, aber nützlich. Wir können es uns nicht leisten, sie von uns zu weisen. Wenn etwas anders werden soll in der DDR, so richtig und gründlich anders, dann sind natürlich wir es, die anders werden müssen. Der Siebenundsiebzigjährige und seine Genossen, sie können getrost bleiben, wie sie sind. Sie sind gerichtet von der Geschichte, die wir aber noch bestehen müssen; und anders als bisher.

Natürlich sind sie schuld an allem Möglichen, nur dürfen wir ihnen, im eigenen Interesse, die Schuld nicht allein überlassen. Unser Duckmäusertum, unsere politische Bequemlichkeit, unsere Ausreden auf die betonierten Verhältnisse - ohne uns hätte es diese düsteren Jahre nicht gegeben. Freilich auch die Gegenkräfte nicht, die Kräfte zum Guten, zum Wieder-Stehen, wie es Stephan Krawzcyk sang. Aber davon ist nun überall die Rede, das muss hier nicht wiederholt werden.

Wenn jemand den Finger ausstreckt zur Anklage, weisen die anderen Finger der Hand auf ihn selbst. Lassen wir den alten Herren vom Politbüro ihren unverdient friedlichen Lebensabend, seien wir großzügiger mit ihnen, als sie es mit uns waren. Diese Schuld-Aufrechnerei hat etwas Pubertäres, und vielleicht sind wir ja in einer Art Pubertät. Werden wir also erwachsen, und ersparen wir uns die Kindereien eines Volkes, das noch immer auf die "bösen Väter" starrt, als wären sie noch so übermächtig wie einst. (DIE ANDERE Nr. 3/90)

Ach, ihr süßen Wessis! – Zu den Anwürfen gegen Christa Wolf

Man schießt sich auf Christa Wolf ein, ich halte dagegen. Frank Schirrmacher in der FAZ, Ulrich Greiner in der ZEIT unternehmen den Versuch, Christa Wolf mit ihrer jüngst erschienenen Erzählung „Was bleibt“ zu erledigen. „Machtgeschützte Verlogenheit. Mangel an Aufrichtigkeit“ lesen wir da; die Anwürfe, die Marcel Reich-Ranicki schon vor zwei Jahren gegen Frau Wolf vorbrachte, scheinen inzwischen bei seinen Nachfahren angekommen zu sein. Zutreffender sind sie damit nicht geworden.

Christa Wolf ist ein großes Thema, sie zu „erledigen“, trägt Prestige ein. Hier genügt es nicht zu sagen: „Was sie schreibt, gefällt mir nicht, ich mag es nicht, es interessiert mich nicht“. Oder gar: „Davon verstehe ich nichts“. Da wird weit ausgeholt zum großen Schlag, man glaubt sich sicher nach der Wende, weil die „Staatsdichter“ plötzlich im Schatten stehen, im Verdacht des Opportunismus, der nun auf all und jeden fällt, der drüben überdauert hat. Was sie vordem nicht wagten - nun ist ihnen die Stunde günstig, nun gab es da eine Revolution, in deren Lichte alles, was ihr vorausging, auf seine vorrevolutionäre Effizienz hin überprüft werden darf. Ach, Ihr guten Wessis.

Die sogenannte DDR-Revolution war weniger eine innenpolitische als eine außenpolitische Angelegenheit. Bevor Herr Gorbatschow mit der Friedenspalme winkte, konnte sich nichts rühren im Lande, und ob man da ein paar Aufrichtige mehr oder weniger rausschmiss, darauf kam es wirklich nicht an. Die DDR ist ein Produkt des letzten Krieges, und der war ja wohl auch eine außenpolitische Angelegenheit. Pardon, ich muss daran erinnern, weil es vom Westen aus bequem ist, sich die DDR als ein Land vorzustellen, dessen Bürger bisher nur zu feig und zu unlustig waren, um auf die Straße zu gehen.

Was also war zu machen in diesen vierzig DDR-Jahren, unter diesen historischen Gegebenheiten des Nachkriegs? „Sie hätte ja leicht Unterkunft im Westen finden können“ (Ulrich Greiner). „Dieses Buch“, schreibt Herr Schirrmacher, „hätte vor zehn, vor fünf Jahren der Staatssicherheit wohl Schaden zufügen können.“ Seid ihr wirklich so naiv? Glaubt ihr wirklich, dass irgendein Buch, zumal ein im Westen gedrucktes, irgendeiner DDR-Behörde, zumal der Stasi, irgendwelchen Schaden hätte zufügen können? Wäre diese ruhmreiche Revolution denn eher gekommen, wenn Frau Wolf und mit ihr ein Dutzend prominenter Dableiber sich offen als Oppositionelle zu erkennen gegeben hätten? Der einzige Effekt wäre gewesen, dass sie nun im Westen säßen: mit dem reinen Gewissen derer, die immer aufrichtig waren. Konform, opportunistisch kann Christa Wolf nur demjenigen erscheinen, der vom DDR-Innenleben keine Ahnung hat. Dass er davon keine Ahnung hat, ist dem Wessi wiederum nicht vorzuwerfen. Die DDR war ihm ja all die Jahre, wie übrigens die anderen Ostblockstaaten auch – ein langweiliges, düsteres Land, mit dessen Bewohnern nicht viel los zu sein schien. Vaclav Havel hat diese trügerische Wahrnehmung als etwas beschrieben, dessen Ursache im Wahrgenommenen liegt: die mähliche Abtötung des gesellschaftlichen Lebens durch den immer effektiveren totalitären Zugriff, das „totalitäre Nichtigwerden“ des lebendigen Geschehens, also der Geschichtlichkeit, habe zur Folge, dass die Strangulation von außen nicht als solche wahrgenommen werden kann. Das Nichtgeschehen kann nur von innen erfahren werden: als Verhinderung alle dessen, was eigentlich geschehen könnte, sollte und müsste. Dies Nichtigwerden, schreibt Havel, sei wie Radioaktivität, man sehe es nicht, doch es hinterlasse auf Dauer nachhaltige Spuren. Der Kampf des Ereignisses und der Geschichte gegen ihr Nichtigwerden ist auch ein Ereignis und ist auch Geschichte, schreibt Havel, nur: „Wir können noch keine Aussage darüber machen, weil die traditionellen Erzählformen hier versagen.“ Sollte es sich da vielleicht doch um eine große schriftstellerische Aufgabe handeln, die allen Mut, alle Kunst erheischt?

Christa Wolf ist nicht vor ihrer Aufgabe als Schriftstellerin in die Knie gegangen. Sie ist dieser Aufgabe im Gegenteil auf grandiose Weise gerecht geworden: indem sie nämlich sehr genau überliefert hat, was solch eine Wartezeit aus den Menschen macht, die sie durchleben und: Was die Menschen aus ihr machen. Sie hat dies auch weitgehend publizieren können (was die berüchtigte Gratwanderung einschließt). Sie war ihrem Publikum verfügbar, einem Publikum, das bei ihr lernen konnte, sich der gesellschaftlichen Situation, in der man in der DDR lebte, zu stellen, anstatt sie zu verdrängen. Sich ihr stellen konnte in diesem Falle nur heißen: sie zu erleiden und eine Haltung dazu zu gewinnen; man lebte ja sonst nicht schlecht unter der Käseglocke. Frau Wolf hat nicht das System geschützt, sondern seine Bedrückungen bis zur Grenze des Erträglichen geschildert. Für DDR-Insassen eine der ganz wenigen Quellen, die eigene Identität zu begreifen, dem Warte-Leben einen Sinn abzugewinnen, in dem man es als historische Konsequenz annahm, anstatt es von sich zu weisen als ungerechte persönliche Bestrafung. Wollte man als DDRler aus der dumpfen Zeit mehr lernen als Resignation, als das Saufen, als Flucht-Techniken aller Art, wollte man dazu eine menschliche Haltung gewinnen, so waren Schriftsteller wie Frau Wolf unersetzlich. Die Wartezeit ging ja davon nicht zu Ende, dass man sie ein Unrecht nannte und ablehnte.

Kommt ihre Stasi-Geschichte zu spät? Ist sie komisch, weil vergleichsweise harmlos? Ach, ihr süßen Wessis, was wisst ihr denn von der Stasi? Was euch jetzt an Sensationsberichten aufgetischt wird: Das wisst ihr von der Stasi. Und weil ihr schon mehrere von der Sorte gelesen habt, und weil die von Frau Wolf gar nicht richtig sensationell ist, lacht ihr sie aus: zu spät, zu spät. – „Das Unglück will es, dass wir inzwischen sehr viel über die Stasi wissen...“ (U. Greiner). Ein Unglück für ihn, dass er die Sonnenfinsternis erst entdeckt, als sie schon vorüber ist. Kein Unglück für Christa Wolfs DDR-Leser. Sie hat ihnen eine präzise Schilderung des allgemeinen Phänomens Stasi überliefert. - Und früher hätte sie dies eben nicht veröffentlichen können, das widersprach ihren wohlbegründeten Prinzipien des Dableibens und Veröffentlichens. Eben weil dies keine Sensationsstory ist, hat sie solche Allgemeingültigkeit. Es ist der Alltag des sich Überwacht-Fühlens, der da geschildert wird, das flächendeckende Lebensgefühl der DDRler.

Schlechte Literatur? Die Düsternis, die Reduktionen, der schwere Atem - die realen Deformationen sind in diese Literatur eingegangen, sie ist von ihnen nicht verschont geblieben, weil sie sich aussetzte, anstatt sich abzusetzen. Diese Literatur ist nicht so originell, unterhaltend, „gekonnt“, wie man sie hier „gerne lesen“ würde. Sie erfüllt nicht die Maßstäbe der westlichen Feuilletons, sie ist vor allem nicht „leicht“ genug.

Sie ist bloß wahr. Und wahr bis an den Rand des Möglichen. Aufgerissen die Augen, bis sie tränen. Ausgehalten, wahrgenommen die Einschnürung bis zur Erstarrung, die in die Sprache hineinreicht; so etwas versteht ein DDRler eben leichter, tut mir leid. Da würde sich niemand lustig machen über den Satz: „Ich weine“. Über den Satz: „Ich habe Angst“. Freilich wirkt das weibisch und larmoyant, wenn man so noch nicht geweint hat, wenn man diese Angst nicht kennt. Man könnte also darüber schweigen, weil man von etwas reden müsste, das man nicht versteht.

Aber man redet. Will man nicht wahrhaben, dass es diese andere deutsche Erfahrung überhaupt gibt? Oder wirft man den Zonis den Fehdehandschuh hin, auf dass man sich endlich näherkomme im Streit, nachdem die Grenzen der falschen Rücksichtnahme gefallen sind? Wohlan denn, streiten wir weiter. (im „Sonntag“ vom 1. Juli 1990, unter dem Titel „Wahr bis an den Rand des Möglichen“ in DIE ANDERE Nr. 24/90, in der Badischen Zeitung vom 21. Juni 1990, in dem Buch „Es geht nicht um Christa Wolf“ – Der Literaturstreit im vereinigten Deutschland, S. Fischer, Frankfurt 1995)

Steine spucken – ein Vortrag beim belgischen Germanisten- und Deutschlehrerverband in Antwerpen

Anlässlich des Studientages "(BR) ... D ... (DR)", der am Mittwoch, dem 9. Mai 1990, in Antwerpen an der U.I.A. stattfand, erschien ein vorzüglich zusammengestelltes Arbeitsdossier. Leider fehlte der - meiner Meinung nach - besonders interessante Vortrag von Martin Ahrends. Martin Ahrends war so nett, uns den Originaltext seines Vortrages zur Publikation im Rundbrief zur Verfügung zu stellen. In diesem Vortrag erklärt er nicht nur, was er unter "Befreiung" versteht, sondern spricht auch - in einer herrlichen Prosa - über seine eigenen Erfahrungen in der DDR, vor seiner Ausreise in die BRD.

Kurzbiographie: 1951 in Berlin-West geboren, 1957 mit den Eltern ins Berliner Randgebiet (DDR) verzogen. Nach dem Abitur in Berlin-Ost Musik, Philosophie und Theaterregie studiert. Tätigkeit in Berlin-Ost als Redakteur einer Zeitschrift für E-Musik, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem namhaften Opernhaus, als freier Theater- und Musikkritiker. Verschiedene Versuche, das allgemeine Schweigen zu brechen im Versuch, das eigene Schweigen zu brechen. Was privat und im kleinen Kreis allemal möglich war. Versuche, das eigene Schweigen nicht mehr als Privatsache zu betrachten, sondern als öffentliches Übel und also dies Schweigen öffentlich zu brechen (Versuche, eine Demonstration zu organisieren, ein verbotenes Buch publik zu machen, einen unerwünschten Gesprächspartner zu einem öffentlichen Gespräch zu laden). Einvernahmen durch die Staatssicherheit, Einschüchterungsversuche, Durchsicht meiner Texte durch Sicherheitsbeamte. Arbeitsverbot in sämtlichen volkseigenen Betrieben. 1981: Ausreiseantrag, Tätigkeit als Ofensetzergehilfe bei einem privaten Handwerksbetrieb, als Friedhofsgärtner und Lehrer im Dienst der evangelischen Kirche. 1984: Ausreise in die Bundesrepublik. Seither der paradoxe und vergebliche Versuch, DDR-Selbstverständigung im Westen zu betreiben. Diverse Aufsätze und Erzählungen in DIE ZEIT und im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, vier Bücher, von denen mir keines am Herzen lag, zwei mir am Herzen liegende Bücher, die niemand drucken wollte. Die DDR-Larmoyanz ist dem West-Zynismus gewichen. Ich bin kein Zoni und werde wohl nie ein Wessi werden. Verheiratet, fünf Kinder, wohnhaft in der Nähe von Hamburg.

Vortrag: Manchmal werde ich gefragt, ob ich nicht gern dabei gewesen wäre. Die riesigen Demonstrationszüge, die frechen Sprechchöre und Spruchbänder. Das Gefühl: Endlich im Recht sein, endlich reden, endlich aufrecht gehen; zugegeben, im ersten Moment und aus der Fernseh-Ferne hab ich sie darum beneidet. Aber dann hab ich mir vorgestellt, in so einem Massenaufzug mitzugehen und konnte nichts Erhebendes dabei finden. Die eigene Stimme findet man in den Sprechchören nicht. Und den eigenen Weg zu gehen lernt man nicht im Demonstrationszug. Ich habe etwas gegen Massenaufzüge, und ich misstraue auch ihrer befreienden Wirkung. Befreien kann man sich nur selbst, man kann sich nicht befreien lassen. Auch nicht durch eine sogenannte Wende. Freiheit ist ein langer Weg, nichts, das an einem bestimmten Novembertag kommen könnte. Wenn die Befreiung nicht längst stattgefunden hatte, konnte keine politische Wende sie herbeizaubern. Wenn man nicht längst begonnen hatte, geradeaus zu denken und zu reden, dann halfen auch die besten Demo-Sprüche nichts.

Wir wollen endlich Taten sehen, sonst sagen wir 'Auf Wiedersehen'.

SED und Stasi lacht, Volk durch Visa besoffen gemacht.

Pressefreiheit ist nicht die Freiheit der Presse zu lügen.

Hier ein Vorschlag, der sich lohnt: Egon und Erich auf den Mond.

Unser Volk braucht die SED wie der Fisch das Fahrrad.

Wer die Wahl fälscht, hat die Qual.

Nach 40 Jahren Wüstenwanderung glauben wir nicht mehr den alten Propheten.

Böcke auf dem Gärtnerposten werden uns die Zukunft kosten.

Stellt Euch vor, es ist Sozialismus, und keiner geht hin.

Auf die Dauer ohne Mauer.

Ohne Visa von Berlin bis Pisa.

Visafrei bis Hawaii.

Kein Artenschutz für Wendehälse.