Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Politische Essays und Feuilletons aus vierzig Jahren, die vor allem in der ZEIT, aber auch in anderen überregionalen Zeitungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk veröffentlicht wurden. In den vergangenen vierzig Jahren habe ich in Essays und Feuilletons immer wieder auf ethische Aspekte der zweigeteilten Erfahrungen Bezug genommen. Hab mich gefragt, wie es hier und drüben gelang, ein guter Mensch zu sein und seine Würde zu wahren. Wie es gelang, sich zu emanzipieren und zu entwickeln. Wie bezog man sich hier und drüben auf die gemeinsame deutsche Vergangenheit und Zukunft? Wie griff die Teilung in Lebensläufe ein, in Familien? Wie in die Sprache? Wie in die Arbeitswelt, wie in die Künstle? Ich glaube, dass wir aus unseren Niederlagen gelernt haben, wir Deutschen. Ich bin in diesen Lernprozess hineingeboren und damit aufgewachsen, hatte daran teil, ob ich wollte oder nicht. Die aktiven Varianten waren mir lieber als die passiven. Lieber als die Pflicht-Lehrstunden zu den Beschlüssen der allwissenden Partei waren mir meine Proben aufs Exempel. Auf diese Deutsche Demokratische Republik und auf das, was sich dort von selbst verbot.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

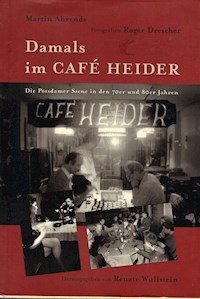

Bleib sauber!

Kalter Krieg & Gewissen

Essays und Feuilletons aus 40 Jahren

Bd.1 1985 - 1989

Bd.2 1990 – 1999

Bd.3 2000 - 2024

Mit der deutschen Teilung hatten wir unser selbstverschuldetes Unglück im Land, mit ihr blieb es uns über die Wohlstandsjahre erhalten. „Bleib sauber!“ – das war ein gängiger Gruß in der DDR. Man hielt auf sich und auf einander, wenn man sich zutraute, innerlich sauber zu bleiben in einem Land, wo die Verlockungen staatlicher Korruption allzu nahe lagen. Die ethischen Konsequenzen aus westlichem und östlichem Lebensstil beschäftigen mich bis heute. Für diese Blickrichtung steht die Formel „Kalter Krieg und Gewissen“.

Vorwort

„… Und das Liebste mags uns scheinen, so wie andern Völkern ihrs.“ In Brechts Kinderhymne von 1950 ist ein zu Recht kompliziertes Verhältnis beschrieben. Das der Deutschen zu sich selbst, zu ihrem Land und ihrer Geschichte. Es mag uns scheinen, dass es uns das Liebste sei: So behutsam, so präzise setzt Brecht seine Schritte zu diesem heiklen Verhältnis hin, das so grundstürzend zerrüttet ist als nationale Überhebung. Fast hätten wir die ganze Welt in den Abgrund gerissen, wenn wir Zeit genug für die Atombombe gehabt hätten. Wir. Die Hybris ist donnernd zerschellt. Aber deshalb hören wir nicht auf, Deutsche zu sein in Deutschland. Unsere Geschichte ist unentrinnbar, auch wenn wir nicht dazugehören wollen.

Ich bin da hineingeboren. In meinem Geburtsjahr gab es diese Anrufung Deutschlands noch und der Deutschen, bei Brecht, Thomas Mann und vielen anderen. Ich konnte sie auf mich beziehen als einen, den zwar keine Schuld trifft am „Untergang“, der aber in einen schwer deutbaren Nachhall aufwächst. Wo es nun Anmut brauche, Mühe, Leidenschaft, Verstand, um etwas erblühen zu lassen, das dereinst mal als gutes Deutschland gelten könne. Anstelle der Härte, Zähigkeit, der Todesverachtung, des Hasses, der Selbstverleugnung in Gewissheit eines Auserwähltseins als völkische, rassische Elite.

Es gab etwas, woran ich mich halten konnte. Die Ironie von Strawinski, wenn Vater mit seinem Korrepetitor die Sonate von 1932 probierte. Musik aus dem Davor, die immer noch galt. Wenn die Mutter mir Bechstein-Märchen las. Das von Wacholderbaum, darin Schlimmstmögliches geschieht. Und das doch einen Weg weist, draus hervorzugehen, ohne es zu verleugnen und ohne daran zu Grunde zu gehen. Man geht zum Grunde, wird auf Gründe gebracht, indem man gestraft wird. Und soll an der Strafe nicht enden, sondern mit ihr weiterleben. Wie dieser Vogel mit dem Mühlrad auffliegt, als wärs ein Halm zum Nestbau. Dieses Märchen weiß so vieles. Dieser Vogel. Aber nicht, um damit zu erschlagen oder davon zu schweigen, sondern um es auszusingen, so gekonnt, dass jedermann gebannt stehenbleibt, um zu hören. Das kann Kunst. Auch der Schuster lässt seine Arbeit ruhen und kommt ins blendende Licht. Nicht er hat Schuld auf sich geladen, aber auch von ihm ist die Rede. Deshalb genießt auch er des Vogels Sang, der schön ist von einer Wahrhaftigkeit, die den einen erbauen und den anderen niederschmettern kann. Allen sichtbar fällt der Mühlstein dahin, wo die Schuld ist, auf dass alle daraus lernen können und sich von Schuld erlösen.

Ich glaube, dass wir aus unseren Niederlagen gelernt haben, wir Deutschen. Ich bin in diesen Lernprozess hineingeboren und damit aufgewachsen, hatte daran teil, ob ich wollte oder nicht. Die aktiven Varianten waren mir lieber als die passiven. Lieber als die Pflicht-Lehrstunden zu den Beschlüssen der allwissenden Partei waren mir meine Proben aufs Exempel. Auf diese Deutsche Demokratische Republik und auf das, was sich dort von selbst verbot. Meine Experimente hätten auch in eine extrem passive Lernvariante münden können. - Der Knast blieb mir erspart.

Was geschieht den Nachkommen derer, die so schuldig wurden?

In den Jahren des Kalten Krieges gab es eine doppelte Geschichte in zwei politischen Systemen. Das ist nicht weniger, sondern mehr. In den vergangenen vierzig Jahren habe ich in Essays und Feuilletons immer wieder auf ethische Aspekte dieser zweigeteilten Erfahrungen Bezug genommen. Hab mich gefragt, wie es hier und drüben gelang, ein guter Mensch zu sein und seine Würde zu wahren. Wie es gelang, sich zu emanzipieren und zu entwickeln. Wie bezog man sich hier und drüben auf die gemeinsame deutsche Vergangenheit und Zukunft? Wie griff die Teilung in Lebensläufe ein, in Familien? Wie in die Sprache? Wie in die Arbeitswelt, wie in die Künste?

Als jemand, der in Westberlin geboren wurde, in der DDR aufwuchs, vor dem Mauerfall von Potsdam nach Hamburg übersiedeln konnte und nach dem Mauerfall nach Potsdam heimkehrte, stand ich oft zwischen den Fronten des Kalten Krieges und konnte mit meinen Zwischen-Front-Berichten über Jahre hin die wachsende Familie ernähren.

Beim Wiederlesen der Texte, die zwischen 1985 – 1989 veröffentlicht sind, bin ich überrascht, wie bald ich im Westen etwas vermisste. Natürlich die Familie, die Freunde von drüben. Aber dann auch das stille Land, die andere Zeit, die dort verging und vor einem lag. Nun war ich vom hektischen Westen umspült und wusste nicht, wohin ich ihm entkommen sollte, weil er immer anwesend blieb, auch an den Sonntagen und in den Ferien. Eine neue Anspannung, die ich manchmal produktiv machen konnte, Texte schreiben, die Erfolg hatten. Die meistens aber unproduktiv zu sein schien: Eine Hektik um ihrer selbst willen, als Lebensstil, der keinen Sinn in sich birgt, der vielmehr über eine tiefe Sinnleere hinwegtragen soll.

Als ich 1988 von KiWi den Auftrag zu Interviews mit DDR-Übersiedlern bekam, war mir das zunächst nur eine gut bezahlte Brotarbeit, dann aber erkannte ich in diesen Statements ähnliche Muster und war nicht mehr so allein mit meinem Fremdeln im Westen.

Erst nach der Ausreise konnte ich sehen, dass mir die DDR mit ihrem Großprojekt Sinn gegeben hatte in einer Weise, die ich im Westen nicht finden konnte. Auch nachdem ich dieses Projekt für gescheitert hielt, war es noch wichtig als Gegenstand des Nachdenkens. Was ich im Osten nie hätte veröffentlichen können, hätte dort mehr Sinn gehabt als all meine Veröffentlichungen im Westen hatten. Erst im Westen fragte ich mich: Mein Leben – was ist das jetzt? Gut durchkommen, überleben auf wohlständigem Standard? Wo ist die Gelegenheit, ein sinnvolles Projekt mit anderen zu teilen?

Da stand dann, was ich nie vorhergesehen hatte – so etwas wie Verrat im Raum, auch Selbstverrat an dem, der ich im Osten geworden war. Im Westen war ich Familienvater und Brotschreiber, hatte damit alle Hände voll zu tun. Großfamilie – auch ein lohnendes Projekt. Aber dass mir so etwas wie ein nicht kapitalistisches Projekt fehlen würde und viel verrückter: Dass ich glaubte, nun diesem Projekt in Ostdeutschland zu fehlen, denen, die gleich mir darin befangen waren – das hätte ich nie für möglich gehalten. Ein ökologischer Sozialismus schien mir im Osten in Reichweite, aber unmöglich, im Westen möglich, aber außer Reichweite.

Das waren eher Ahnungen als Erkenntnisse während der ersten Jahre in Hamburg, die ich auch in ihrer Unklarheit in der ZEIT veröffentlichen konnte. Ein Beispiel dieser nur scheinbar rückwärtsgewandten Überlegungen stellt der Essay „Das große Warten…“ vom November 1989 dar. (Er wurde von der new german critik nachgedruckt und in der Schweizer Weltwoche.) Ein anderes Beispiel ist das Pamphlet „Ihr verbrauchten Verbraucher!“, das hier nicht enthalten ist, weil noch antiquarisch im Handel.

„Bleib sauber!“ – das war ein gängiger Gruß in der DDR. Man hielt auf sich und auf einander, wenn man sich zutraute, innerlich sauber zu bleiben in einem Land, wo die Verlockungen staatlicher Korruption sehr nahe lagen. Die ethischen Konsequenzen aus westlichem und östlichem Lebensstil beschäftigen mich bis heute. Für diese Blickrichtung steht die Formel „Kalter Krieg und Gewissen“.

Aber auch für Persönliches, eigene Schuld. Bei der Ausreise 1984 hab ich meine herzlieben Kinder (11 und 12 Jahre alt) aus der geschiedenen ersten Ehe im Osten bei ihrer Mutter zurückgelassen. Ich sah damals keine andere Möglichkeit, beruflich wieder Fuß zu fassen, nachdem ich politisch in Ungnade gefallen war. Da hab ich (weg)sehenden Auges gegen mein Gewissen gehandelt. Hätte es wohl aber auch, wenn ich in der DDR geblieben wäre, in meinen besten Jahren auf dem Abstellgeleis. Und wie sollte ich mich zu meinem staatsnahen Vater stellen? Durfte ich ihn verurteilen für seine Anpassung an Verhältnisse, die nicht zu ändern waren? War es nicht arrogant, weltfremd, an diesen Staat den Maßstab einer demokratischen Republik anzulegen? Bürgerliche Maßstäbe? Die galten auch für meine Eltern, eigentlich. Allerdings hatten sie sich einen elegisch-eleganten Zynismus zugezogen. Für sie war die Nachkriegsordnung nicht so ganz ernst zu nehmen. Für mich schon.

In allem, was ich in den Jahren nach der Übersiedlung schrieb, hab ich nach Gründen gesucht, die mein Weggehen rechtfertigten. Und hab sie zum Beispiel bei dem Rumänen Manea gefunden. Hab vom Abgeschiedensein erzählt und vom Befremden in der westlichen Welt, die uns ja sehr freundlich aufgenommen hatte. Hab bei Kunze und Biermann danach gesucht, wie sie im Westen ankommen mit neuen Themen. Das wollte ich ja auch: Ablassen von der Ost-West-Fixierung. Konnte es aber nicht.

Die Spaltung erleichterte Schuldzuweisungen nach drüben, auf die jeweils andere Seite der innerdeutschen Grenze. Die beiden Deutschländer dienten einander als Mülldeponien für alle Schuld aus jüngster Vergangenheit. Vom Westen aus sah man hinter der Mauer die neue Diktatur in der Kontinuität der alten, im Osten tat man so, als müsse man einen Schutzwall bauen gegen die ewig gestrige Ordnung im Westen, einen antifaschistischen solchen. Mit der deutschen Teilung hatten wir unser selbstverschuldetes Unglück im Land, mit ihr blieb es uns über die Wohlstandsjahre erhalten. Irgendwie, irgendwo musste das ja bei uns ankommen: das Unglück, die Verzweiflung. In Form einer Verzweiung, Verzweigung ist die Geschichte über den Fall der Wand hinaus deutbar.

Dauerhaft beschäftigt hat mich das ALLES nicht nur, weil ich damit Geld verdienen musste, sondern eben auch, weil ich mich nie am Ziel wähnte, angekommen auf dem Grund der Ergründungen meines Lebens im gespaltenen und wieder vereinigten Deutschland. In der „Normalität“ des ostdeutschen Nachkriegsdeutschlands wollte ich genauer wissen, was es damit auf sich hat. Was ich damit auf den Schultern hab und wozu. Ich hab in Ostberlin Philosophie studiert und konnte nun immerhin begründet fremdeln. Mein Fremdeln wurde zur Verweigerung der mit einer Loyalitätsbekundung verbundenen Aufstiegschancen. Wurde zu spielerischen Provokationen zuerst, dann zu ernsthafteren Versuchen, diese demokratische Republik beim Wort zu nehmen, was mich schließlich ins Abseits eines generellen Arbeitsverbots führte und als Konsequenz daraus bis zum Ausreiseantrag.

1984, im Jahr unserer Ausreise, hat es uns eher zufällig nach HH verschlagen, unsere Studienabschlüsse wurden nicht anerkannt. Wie bringt man als ungelernter 33Jähriger eine Familie durch? Ich versuchte es mit Musik- und Theaterkritiken. Meine ersten Geschichten konnte ich im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt unterbringen. Im Mai 1985 hat das ZEIT-Feuilleton meinen Essay „Die Macht der Angst“ gedruckt, im Sommer 1986 haben sie mich als „Jungredakteur“ auf 18 Monate befristet eingestellt, nun konnte ich in allen Ressorts unterbringen, was mir wichtig war: In Essays, Rezensionen, Glossen konnte ich öffentlich über die DDR nachdenken. Aber die, für die es gedacht war, die es vielleicht anging, konnten es nicht lesen.

Zwei Bücher erschienen im Sommer 1989 („Allseitig gefestigt – Stichwörter zum Sprachgebrauch der DDR“ und „Mein Leben, Teil Zwei – Interviews mit DDR-Übersiedlern“), letzteres machte Furore, ein Auszug wurde im Spiegel vorab veröffentlicht („Irgendwie sind wir alle DDR-geschädigt“), daraufhin gab es mehrere Fernsehauftritte. Ich erinnere mich an einen flackernden Vorschein der Ereignisse vom Herbst 1989, der WDR lud mich am 7. Oktober, dem 40. „Republikgeburtstag“ - Gorbi war in Berlin, viele Demonstranten auf dem Alex riefen nach ihm – zum ARD-„Brennpunkt“ nach Köln ein, wo ich davon stammelte, dass ich jetzt gern in Berlin dabei wäre. Dann überschlugen sich die Ereignisse, ich war für die ZEIT so etwas wie der „Ossi vom Dienst“, bekam überall viel Platz. Eine Serie im Ressort Modernes Leben brachte unter dem Titel „Kaderwelsch“ eine Neufassung ausgewählter Begriffe aus meinem DDR-Wörterbuch. Ich durfte nun auch hin und wieder im Politik-Ressort gastieren, bekam einen Pauschalhonorarvertrag und machte mich auf nach Berlin, wo sich das abspielte, worüber ich nicht nur schreiben, was ich auch mitgestalten wollte. Ohne Honorierung bekam ich einen Schreibtisch in der Redaktion der Wochenzeitung des Neuen Forums „DIE ANDERE“ in der Französischen Straße, schrieb auch für die neue Ost-West-Wochenzeitung „Freitag“. 1991 bekam ich meinen ersten Romanvertrag mit KiWi und schrieb am „Märkischen Radfahrer“, der dann im Herbst 1992 erschien. Es gab ermutigende Rezensionen, man traute mir zu, östlichen wie westlichen Lesern verständlich zu sein. Der Tagesspiegel und die Süddeutsche Zeitung veröffentlichten meinen Roman in täglichen Fortsetzungen. Doch auch nach dem Achtungserfolg als Schriftsteller trug eine in Zeitung oder Rundfunk publizierte Seite das etwa Zehnfache einer im Buch gedruckten Seite ein (und das Hundertfache an Lesern), weshalb ersteres die einzig mögliche Form für mich blieb, vom Schreiben zu leben.

Diese Texte sind in ihrer nicht-journalistischen Ambition vielleicht eine Mischform, etwas, das in journalistischen Medien druck- oder sendbar und doch selten nur für den Tag geschrieben ist. Hier sind fast alle meiner publizistischen Texte zum Kalten Krieg aufgenommen, in ungefährer Chronologie. Ich hab sie leicht bearbeitet, was mir heute wichtig schien, fett gesetzt.

Werder im November 2024

1985

Das grüne Couvert

Es war so, dass man darüber weder nachdenken musste noch Worte verlieren, es war gut. Großmama hatte ein Häuschen direkt am Grunewald und wir konnten sie jederzeit besuchen, Mutter und ich. Eine gute Stunde war's mit dem Rad, es ging auch mit Bahn und Bus, je nach Wetterlage. Am Grenzübergang mussten wir absteigen und die Räder durch einen kleinen Engpass schieben, Mutter zeigte ihren Personalausweis hoch, "danke", sagte der Posten, meist in sächsischer Mundart. Und das war's. Hinter dem kleinen Engpass führte dieselbe Straße weiter, kaum von Autos befahren, prima für Radler.

Für mich war das eine durchgehende Straße, wo sich jemand einen Jux macht mit Postenhäuschen und Uniformen, nie wäre mir eingefallen, dass dieser Jux großer weltpolitischer Ernst und die Straße eigentlich nur ein Schlupfloch in einem viel längeren Zaun war. Von den sich kreuzenden Koordinaten sah ich nur die, auf der wir uns bewegten mit den Rädern; wie sollte ich die andre wichtig nehmen, da sie nichts über uns vermochte, als uns absteigen und ein paar Meter schieben zu lassen.

Aber dann machten sie Ernst mit der schneidenden Linie, todernst. Nach ein paar Monaten begriffen wir, Mutter und ich, dass diese Grenze, die es auf einmal war, auf unabsehbare Dauer geschlossen bleiben würde. Unabsehbare Dauer aber ist mit einem Menschenleben unvereinbar. Unabsehbar lange kann man nicht hoffen und harren.

Die Großmama, die wir immer besuchen konnten, vergaßen wir, so gut es ging, und es ging schlecht, denn wir hatten ein schlechtes Gewissen dabei. Erschwerend kam hinzu. dass sich eine andre Großmama ins Vergessen mischte und für die alte genommen sein wollte, eine, die lange Briefe an die Mutter schrieb.

Und eines Tages kam das erste Päckchen. Für einen Moment war ich außer mir vor Freude: Da war einmal etwas Handgreifliches von Großmama, etwas, das vor kurzem noch zu ihr gehört hatte, wir lösten triumphierend die Knoten. So undurchdringlich war Grenze ja gar nicht! Und ich erinnere mich noch genau der Enttäuschung, als ich den Boden des Kartons entdeckte, und das Erwartete war nicht dabei gewesen. Irgendetwas stimmte nicht mit diesen Sachen, sie logen plump, etwas von Großmama zu sein und waren doch nur Kekse, Schokoladen, Puddings und Zitronencremespeisen. Ein Ersatz.

Ich erinnere mich auch, wie Mutter grinste, um mich in Hochstimmung zu bringen. Um einander nicht zu enttäuschen, haben wir uns Freude vorgespielt. Warum auch nicht, Enttäuschung wäre ja undankbar gewesen. Und dann musste ein Dankbrief geschrieben werden. Wir dachten nicht viel darüber nach, was drinstehen sollte, wir verließen uns darauf, dass Dankesbriefe üblich sind, wenn man etwas geschickt bekommt. Irgendwie ahnte ich wohl, dass dies Päckchenschicken etwas anderes war als das zwischen uns Gewohnte, und es wäre mir schon recht gewesen, keine Päckchen mehr zu bekommen und nicht dafür danken zu müssen. Aber ich gewöhnte mich an die regelmäßigen Sendungen und ans regelmäßige Aufzählen, wie lecker dies, ungeheuer brauchbar jenes sei. Je kälter mich die Sachen ließen, desto größere Dankeseuphorie entfachte ich in den Briefen. Ich fürchtete, die Absenderin könne sonst erkennen, dass alle ihre guten Gefühle für uns als bunt bedruckte Pappschachteln angekommen waren.

Nach einem Weilchen begann ich, mir dies und das zu wünschen, wenn schon denn schon. Jedes Surrogat macht süchtig, weil es nicht hält, was es verspricht. Ich kann mich gut entsinnen, wie ich Nüsse und Apfelsinen und Schokolade in mich hineinstopfte und mich dafür schämte.

Manchmal sah ich sie vor mir, die andere Großmama: Sie war geschäftiger, energischer und ernster, sie lief fortwährend in die Ladenstraße, um für mich einzukaufen, sie packte eifrig und packte wieder um, wickelte ein und schnürte zu und wickelte nochmals ein. Unsere richtige Großmama hatte nie Pakete gepackt und war nur ungern einkaufen gewesen. Am liebsten hatten wir lange Spaziergänge gemacht durch den Grunewald oder sie hatte mir vorgelesen.

Irgendwann tauchten Zahlen auf in meinen Briefen: 1000 Dank, vielen 1000 Dank. Und wenn ich so abgemessen dankte, zischte wohl ein Quäntchen Bosheit ab und ich hatte mich wieder zu schämen. "Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll", das war keine Floskel. Ich wusste es wirklich nicht. Immer tiefer geriet ich in Dankesschuld gegen die neue Großmama. Dann schrieb sie, ich solle mit den Dankesbriefen aufhören, aber ich wollte die Sachen nicht so einfach an Stelle dessen treten lassen, wofür man nicht zu danken braucht. - Bis endlich mein Widerstand gegen die Ersatzlösung erlahmte und ich mich nicht mehr so prompt, dann immer seltener, bald gar nicht mehr bedankte. Ich hatte es aufgegeben, meine Großmama, die ich jederzeit besuchen konnte, mit den Geschenksendungen in Verbindung zu bringen, ich hatte aufgehört, den Postverkehr zwischen uns als Notbehelf zu betrachten. Großmama war tot, es gab nur noch das gleichnamige Versandhaus.

Nach Jahren hieß es plötzlich, die Westberliner könnten uns besuchen. Wir trafen uns in einer fremden Berliner Wohnung, Großmama, Mutter und ich, und ich weiß noch, dass ich trotz Regens die meiste Zeit unten auf der Straße stand, mit einem mir unbekannten Interesse Autos und Straßenbahnen beobachtete und inständig hoffte, dass alles bald vorüber sei.

Später traf ich die gute alte Frau, als die ich sie neu kennen gelernt hatte, ziemlich regelmäßig am Grenzbahnhof Friedrichstraße. Ich studierte Philosophie, und sie brachte mutig die verbotenen Bücher mit. Sie hatte Freude an mir, und ich war froh darüber. Doch dann, als meine Tochter geboren war, fragte sie, ob ich Geld brauchen könne, man habe ihre Pensionsberechtigung anerkannt. Nein, Großmama, dich trifft keine Schuld, nur mich Hornochsen, der ich natürlich zugab, dass ich's brauchte als studierender Familienvater, und der ich natürlich zu unreif war, um mich derart beschenken zu lassen, ohne in ärgsten Selbstzweifel zu fallen.

Weißt du noch, ich pfiff irgendein Brahms-Thema durch den hallenden Grenzbahnhof, und du wusstest, dass ich es bin, Minuten bevor wir uns sahen. Wir umarmten uns, und ich führte dich Stufe um Stufe die Treppe rauf zur Mitropa, wir ließen es uns wohl sein, und irgendwann schobst du mir unter dem Tisch - wegen der fremden Augen und wohl auch, um es herunterzuspielen - dieses unscheinbare grüne Couvert zu, möglichst beiläufig, möglichst nebensächlich: meinen West-Hunderter. Er wurde für mich zur Hauptsache unserer Begegnungen. Eingetauscht war es das Doppelte meines monatlichen Stipendiums: geschenkt, ohne Verdienst. Das fremde Geld log lauthals zu meinen Gunsten und machte mich vor mir selber schlechter als ich war. Mit übertriebener Höflichkeit und erheuchelten Erfolgsberichten versuchte ich mich als teurer Enkel verdient zu machen. Ich kam wohl manchmal ins Stottern, wenn du nachfragtest. Dann fragtest du nicht mehr, und wir schwiegen. Wenn wir uns endlich trennten am "Tränenpalast" war ich durchgeschwitzt und die Erschöpfung gab mir irgendwie das Gefühl, den Hunderter doch verdient zu haben.

Ich habe einen Ausreiseantrag gestellt, um dieser verdammten Westabhängigkeit zu entkommen: in den Westen. Nein, ich renne nicht vor mir selbst davon, nur vor meiner Rolle als zu beschenkender Ost-Enkel. Was ich als erstes tun werde, wenn ich rüberkomme? Ich schicke meinen Potsdamer Freunden ein dickes fettes Westpaket!

Liebe West-Verwandte und -Bekannte. Glaubt uns nicht das Getue um eure Sternchennudeln. Stürzt euch nicht jammernd in Unkosten, um dann gönnerhaft aufzutreten. Wir haben keine Ahnung, was Euch das alles kostet. Sagt es uns, erzählt von euren Nöten, sagt uns, dass dies zu teuer, jenes unnütz ist, schlagt uns Wünsche ab. Kommt mit leeren Händen, bringt nur Euch mit. Bis dieser Zwang nicht mehr zwischen uns steht: zu schenken und beschenkt zu werden. Wir sind uns gar nicht so fremd, wie es scheint. Deutschland-Ost und -West sind nur zwei Varianten einer Ausflucht. Zwei Varianten, unserer Katastrophe zu entfliehen. In das politische hier, das wirtschaftliche Wunder dort. (Unter dem Titel „Päckchen von drüben“ im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt Nr. 8/85)

Ablasshandel

In einer Fernsehdiskussion wurden junge Leute befragt, ob sie sich verantwortlich fühlten für den im Dritten Reich begangenen Völkermord. Nein, antworteten einige ohne langes Zögern und verwiesen auf ihr Geburtsdatum. Die mit „Ja“ antworteten, taten sich mit der Begründung weit schwerer: eigentlich konnten sie ihr „Ja“ gar nicht begründen. Eitle Attitüde, Anmaßung? So sah es nicht aus. Sie hatten so schöne erwachsene Gesichter.

Ich bin erst vor einem Jahr aus der DDR gekommen, ich weiß zu wenig von den Beweggründen junger Bundesdeutscher, um mehr als Vermutungen über ihr „Ja“ anstellen zu können. Aber ich kann zu erklären versuchen, wie ich in der DDR, zu demselben Bekenntnis kam, vielleicht sind Ähnlichkeiten nicht rein zufällig.

Eine öffentliche Diskussion über die Frage, ob man als DDR-Bürger Verantwortung fürs Dritte Reich zu übernehmen bereit ist oder nicht, ist in der DDR undenkbar. Die Frage ist staatlicherseits bereits endgültig geklärt. Die DDR sieht sich weder rechtlich noch moralisch in der Nachfolge dieses Reiches; ein „neues Blatt der Weltgeschichte“ ward aufgeschlagen, mag es darunter rumoren, das Buch der Geschichte ist in festen Händen. Der neue Staat erklärt seine deutschen Landeskinder zu „neuen sozialistischen Menschen“ mit einer „neuen sozialistischen Moral und Lebensweise“, sofern sie zu ihm halten. Eine Art Ablasshandel mit deutschen Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlen.

Ich wuchs auf in historischen Illusionen, angefangen bei der Gewalt des Datums, da aus Verlierern Sieger der Geschichte wurden, bis zum Bild von Nazideutschland als einer modernen Hölle, einer abstrakten, märchenhaften Vorstellung von einem Nirgendwo-Land, da Unbegreifliches geschah. In der Schule wurde die Darstellung des sozialistischen Lebens als eines reinen, behüteten, kindlich unschuldigen Daseins stets als Antwort auf die finstre, barbarische „Nacht des Faschismus“ verstanden. Wir ahnten wohl, dass die neue Welt so clean nicht war, doch hüteten wir uns vor auch nur innerem Widerspruch, der uns automatisch in die Nähe der „Nazibestien“ gerückt hätte, bei deren Erwähnung auch meine Eltern nur betreten schwiegen. Mythisch unfassbar blieb uns der Schrecken dieser Unzeit.

Unsere Heimat wollte partout als Jungfrau gelten. Diese gewollte Virginität mutete ein wenig irre an, so wie jemand, der zu Schweres erlebt hat und wieder kindisch wird, die „Irren im Garten“ in Rilkes Gedicht, die sich dem „zarten frühen Gras“ zuwenden. Ein Lied, das ich oft bei Schulfeiern vortrug, beschrieb „unsere Heimat“ als eine Art Reservat unberührter Natur. Ich mochte das Lied, doch ich spürte auch, dass darin etwas fehlte, und es war so kurzatmig emphatisch, dass man meinen konnte, der Schreiber habe gewusst, dass etwas fehle, und davon weggeschaut. Ein Wegschaulied wie manches andre, das wir sangen.

Wir wuchsen in eine anti-faschistische Gegenwelt hinein, ohne ihr Gegenteil zu kennen. Ängstlich behütet von denen, die das Dach überm Kopf hatten einstürzen sehen, gepäppelt von denen, die hatten Hunger leiden müssen, vor Entscheidungen bewahrt von jenen, die ihr Volk sich hatten falsch entscheiden sehen. Eine Art Kindergarten oder Heim für gefallene Mädchen, das uns zitternd unbeweglich umschloss: Wir sollten es besser haben, Objekte einer fremden, unverdauten Erfahrung.

Das Gefühl der Unechtheit unserer neuen Jungfer Welt verstärkte sich in der Schule dadurch, dass sich diejenigen unserer Lehrer, die es hätten sein können, hartnäckig ihrer Rolle als gesellschaftliches Vorbild entzogen. Sie wollten mit der Schule, die sie vertraten, auch wohl mit der Welt, in die wir hineinwuchsen, nicht unbedingt identifiziert werden. Es gibt ein gutes Wort für solch kulissenhaftes Verhalten: Sie standen nicht dahinter. Die andrerseits dahinterstanden, waren kaum achtenswert. Woran sollte man sich halten?

Weder an der Uni noch später im Beruf hab ich dann in leitenden Positionen Menschen getroffen, die ich wirklich hätte achten können. Sie taten ihre Arbeit entweder mit der verbissenen Miene des Berufsrevolutionärs, bezogen ihren Lebensernst aus der hektischen Atmosphäre des permanenten Ausnahmezustandes, der es verlangte, operativ und konsequent parteilich zu entscheiden. Oder sie hatten sich aufgegeben und waren im Kern selbstmitleidige arme Würstchen.

Auch an der Uni, wo ich Philosophie studierte, wartete ich immer auf irgendeinen alten vergessenen Bibliothekar, der mir mal reinen Wein einschenkte über die Heruntergekommenheit der hohen Wissenschaft, die wohl zu spüren war, doch nirgends zu greifen. Dieser Alte hätte schon aus der Weimarer Zeit stammen müssen, denn die Heruntergekommenheit hatte Tradition. Wir waren tief darin versackt, und kaum einer merkte es noch. Es schien, als sei die Wahrheit einfach ausgestorben, es herrschte eine beängstigende Beliebigkeit in allem. Ich fürchtete, mich zu vergeuden an eine Gesellschaft, die sich nicht ernst nimmt.

Da gibt es freilich noch die Kirche, eine Insel, wo man, von der allgemeinen Verwahrlosung abgeschirmt, das eigne Gewissen ins Trockene bringen und seine Tage als anständiger Mensch hinbringen kann. „Überwintern“ nannte es ein Studentenpfarrer. Aber so selbstgenügsam war ich nicht. Ich wollte mich nicht freiwillig hinter noch eine Grenze begeben.

Ich entsinne mich der heftigen Debatte mit meiner Chefin, als ich zu einem theologischen Seminar fahren wollte, um über marxistische Ethik zu reden. Etwas völlig Normales und ein völliges Unding. Ich beharrte auf der einen, sie auf der anderen Eigentlichkeit. Ich verbiete es Ihnen, sagte sie. Das können Sie nicht, sagte ich und hoffte, ihr einen Zipfel Toleranz abgepresst zu haben. Doch als sie unverrichteter Dinge ging, sagte sie, dass sie es gar nicht nötig habe, mit mir „solchen Blödsinn“ zu diskutieren, dafür wären andere zuständig.

Die waren’s dann auch fürderhin. Manches Gespräch, das ich vielleicht mit ihr hätte führen sollen, führte ich mit Leuten, die dafür bezahlt werden, dass sie nichts verstehen, sich aber alles merken. Mit der Zeit verliert man so die Lust am Reden, denn Gespräche sind das nicht.

Ich war bewusst arglos im Gespräch, das ich in der S-Bahn mit einem Reisenden angefangen hatte über das verbotene Buch, das ich gerade las. Ich war mir bewusst, etwas Verbotenes zu tun, wollte diese Art ungeschriebener Verbote aber nicht gelten lassen. Es war ja kein Privatschmöker, den ich da las, das ging alle an, und jemand Fremdes sollte es sein, ein Zipfel Öffentlichkeit, den ich da zu fassen meinte. Die melancholischen Teezirkel hatte ich satt, wo man sich so prima aufeinander verlassen konnte, ewig im eigenen Saft. Ich las eine Geschichte bei einer Geburtstagsgesellschaft und war mir des Risikos bewusst, weil ich nicht alle Anwesenden kannte. Aber es hätte mich gewürgt, auf Nummer sicher zu gehen und auch in diesem kleinen Kreis nicht zu lesen. Die Stasi wusste von meinen kleinen öffentlichen Unternehmungen, wie ich in späteren Verhören erfuhr. Als Studentenvertreter hab ich 1981 bei offizieller Stelle um einen polnischen Gesprächspartner nachgesucht, der uns Studenten Aufschluss geben sollte über die spannenden politischen Entwicklungen in seinem Land. In einem Disziplinarverfahren wurde mir „politische Instinktlosigkeit“ vorgeworfen. Als NVA-Reservist hab ich im Politseminar den „Sinn des Soldatseins“ in Zweifel gezogen, und man drohte mir die Versetzung in eine Strafeinheit an. Aber sonst geschah eben nichts! All meine zaghaften Versuche, mit meinen Landsleuten ins öffentliche Gespräch zu kommen (öffentliche Fragen kann man nicht privat klären), interessierten letztlich nur die Sicherheitskräfte: Mit uns können Sie über all ihre Bauchschmerzen reden; aber bitte nur mit uns!

Ein seltsames Land, wo das öffentliche Gespräch eine Unmöglichkeit ist, es sei denn unter Gleichgesinnten, wo aber die Institutionen öffentlicher Kommunikation dennoch weiterbestehen. Es sieht nach einer Schule, einer Universität, nach einer Zeitung, einem Theater aus, ist aber nichts von alledem. Der eigentliche Grund ihres Daseins ist zu einem Unding geworden: kollektive Selbstverständigung. Wer sich in einer verkehrten Welt einrichtet, wird selbst verkehrt, sagt Christa Wolf. Ich sehe diese Verkehrung im Bild eines hochummauerten Gartens, darin Bäume stehen, wie es scheint, die aber, sieht man näher hin, an dünnen Fäden schweben und nur deshalb so stillhalten wie angewurzelt, weil sich kein Lüftchen regt. Baumeln an den Fäden eines fremdbestimmen staatlichen Konstrukts.

Irgendwann sah ich in einem alten Film einen Judentransport in einem Viehwagen, darauf dieses Zeichen, das ich so gut kannte: DR für „Deutsche Reichsbahn“! Vielleicht war ich dieselben Gleise oft gefahren von Berlin über Oranienburg zur Ostsee und hatte nicht geahnt, wo ich eigentlich lebe.

Ich lebe nicht im Land der reinen Lehre oder des weißen Riesen. Ich lebe im schmutzigen, blutbesudelten Land meiner Väter. Einmal erzählte mir meine Großmutter von ihren Erlebnissen mit ihrem Nachbarn, einem jüdischen Mathematikprofessor. So, wie sie die Alltagsbegegnungen schilderte, muss es ein wundervoller Mensch gewesen sein. Wann war denn das, fragte ich. Achtunddreißig, antwortete sie. Und das war mir unbegreiflich: Wie dieser Mann damals so im Vollbesitz seiner menschlichen Qualitäten leben konnte, so ohne Angst und Misstrauen, die uns, im Frieden ungefährdet Lebende, so plagten. Vielleicht waren seine Verhältnisse doch noch berechenbarer, durchschaubarer als die unseren. Im selben Jahr verließ er Deutschland und seine barbarischen Verhältnisse, die vielleicht eher als die unseren wissen ließen, woran man ist. Was Großmutter mir erzählte, machte mich neidisch – dass sie als Nachbarn ohne Scheu einander so nahe kamen, als Erwachsene.

Ich begann, gegen die diffusen Ängste in mir anzugehen. In einem Seminar am Regie-Institut trug ich schwitzend und mit zitternder Stimme ein paar Stellen aus Brechts Arbeitsjournal vor, einem Buch, das in der DDR verlegt war. Wieder war ich mir bewusst, ein Tabu zu brechen, weil ich es nicht im Stillen gelesen und verstanden hatte, sondern öffentlich (wir waren neun) vortrug. Eines der Notate lautete: „26. 3. 47 ... im deutschen fall wäre es lohnend, einmal ernsthaft die sozialistischen elemente aufzuspüren, die der nationalsozialismus pervertiert zum operieren brachte, nicht anders ist sein erfolg bei den massen zu erklären.“ 1947 offenbar ein ganz normaler Gedanke. Als ich es in den Achtzigern vorlas, brannte die Luft.

Angst und Misstrauen der herrschenden Kommunisten gegenüber ihrem Volk und der Deutschen gegenüber sich selbst. Ich selbst wucherte zu von Angst und Misstrauen, und doch war nirgends ein triftiger Grund zu sehn. Da wehte etwas von jenseits, aus der Vergangenheit hinein in unseren zitternden Garten. Der alte S. lebt hinter einem eins-achtzig Meter hohen Maschendraht. Tags im Zwinger, nachts frei im Garten, bewacht ihn ein scharfer Schäferhund. Genosse S. sitzt mit griesgrämigem Gesicht hinterm Fenster und beobachtet die Leute, die vorübergehen. Unermüdlich warnt er die SED-Kreisleitung vor einzelnen Bürgern seiner Gemeinde, eines friedlichen, im Wald versteckten Villenörtchens. S. ist wachsam. S. war Leibwächter von Walter Ulbricht. S. hat in Spanien gekämpft. S. hat einige Jahre im KZ gesessen. Niemand spricht mit S., kaum, dass man ihn grüßt. Man hasst ihn, heimlich. Den Genossen S. hat die Angst zerstört, er ist bis heute kenntlich als Opfer des Faschismus. Er hätte Anspruch auf Mitleid, doch er hat Macht. Die zitternd erstarrte Macht der Angst. Genosse S. liebt Kinder und möchte, dass sie immer Kinder bleiben, um nicht so furchtbar erwachsen zu werden wie er selbst.

Ernst, Verantwortung, Erwachsensein – wir sahen uns darum betrogen im Land der angstzerfressenen Greise, in deutscher Anti- und Nach-Zeit, im zementierten Provisorium eines politischen Wunderlands. Eine Strafe wofür? Die Antwort liegt jenseits der „deutschen Zeitenwende“. Entmündigung ist die falsche Sühne für ein Volk, das eben durch politische Unreife schuldig wurde. Mir blieb als Weg, erwachsen zu werden, nur die Rückforderung der eigenen Aktie am staatlichen Sühnemonopol und der Versuch, mehr daraus zu machen.

Ich kann in diesem künstlichen Anti-Deutschland keine Wurzeln schlagen, das sich ans Morgen klammert und so über das Gestern nicht hinauskommt. Was immer meine Heimat sei, ich will es lieben können. Nicht als Landschaft mit zartem, frühem Gras über unruhigen Gräbern, sondern als Lebensort von Menschen, die ich achten kann, weil sie sich selbst achten. Ich muss dieses peinliche Deutscher-Sein ganz auf mich nehmen, um es vielleicht einmal ablegen zu können. („Die Macht der Angst“ in DIE ZEIT vom 31. Mai 1985)

1986

Zelt

He, du Krieger mit den traurigen Augen einer Tiefseescholle! Ich habe keine Fronten gewechselt! Ich bin nicht auf deiner Seite. Ich habe die DDR verlassen, weil ich dort noch weniger zwischen den Fronten leben kann als hier. Und du? Willst mich hinabziehen und in deine Geheimpläne einbauen. Dazu tauge ich nicht, du wirst es sehen. Du forderst mich auf, Auskunft zu geben über die militärische Einheit der NVA, in der ich drei Monate gedient hab. Ja, ich will dir erzählen von meinem Dienst als ungedienter Soldat der Reserve, und wenn du dann nicht lachen kannst, ist dir wirklich nicht mehr zu helfen. Also bin ich angereist in euer Nobelwohnheim für Informanten. Ihr habt mich eindringlich gewarnt, meine Identität und meinen Aufenthalt niemandem anzuvertrauen und keinen Kontakt aufzunehmen mit den anderen Informanten. Und doch hab ich gegen euer Verbot verstoßen; ich hab mich mit Virgil angefreundet, dem Rumänen von dem ich nichts Sicheres weiß als sein Lachen. Leichtfertig? Leichtfertiger ist es, Argwohn zu verbreiten, wie ihr es tut, allgemeinen Argwohn, der alle Fremden einschließt. Aber das gehört wohl zum Indianerspiel dazu.

Wie wichtig man plötzlich genommen wird! Wie wichtig man sich nehmen kann als militärischen Geheimnisträger, ach, der verbissene, scheue Blick, die Verschlossenheit der jungen Männer dort. Wahrscheinlich braucht ihr das zu sehr, ihr Männer, diesen höchsten Ernst, dies Euch-wichtig-nehmen, als dass ihr auf das alberne Kriegsspiel jemals verzichten könntet. Alles zu lernen seid ihr bereit, nur nicht das eine: Dass der Feind kein Feind ist. Denn dann wird es langweilig. Ach, man müsste sein Zelt im Niemandsland aufschlagen, laut und fröhlich singend zwei Mal am Tag das Lager und die Fahne wechseln, dass nicht dies unheimliche Schweigen wächst zwischen den Grenzen, dass man so oft Verräter heißt, bis der Begriff verblasst. Was willst du wissen? Zwölf, ja, zwölf auf jeder Stube. Ich hatte einen Freund im Nachbarzimmer, und wenn wir uns besuchten, gab es immer misstrauische Blicke: Was will denn der hier! Der Fremdling aus dem Nebenzimmer! Als sie mich drüben angenommen hatten, fingen sie an, über die Meinigen herzuziehen, im Glauben, nun sei ich einer der Ihren, genauso, wie die Meinigen her zogen über sie… Was denn, das interessiert dich nicht? Was interessiert dich dann?

Ich sitze dir gegenüber in einem Geheimzimmer mit Landkarten, auch du bist geheim, ich weiß deinen Namen nicht, und irgendwo läuft sicher ein Band mit. Ich kenn' das. Aber ich sag' dir nicht, woher, um dich nicht zu kränken. Also, was willst du wissen: Die Lage der Gebäude? Gut. Doch bevor ich dir die schwarzen Rechtecke, die Pappdächer unserer Unterkünfte, aufs Papier male, muss ich dir erzählen, wer da wohnt unter den Dächern. So von oben gesehen ist das für dich nur ein feindliches militärisches Objekt, gut genug, eine Bombe draufzuwerfen. Aber ich bin nicht hier, dir Abwurfstellen zu verraten, das musst du wissen! Ich will dir deinen Argwohn nehmen, deine Angst vor uns armen Würstchen, die wir da zwölf lange Wochen höchst unfreiwillig unter diesen Dächern hausten, die Tage zählten, nach Hause schrieben und uns, blöd, wie wir waren, zu deinen Feinden machen ließen. (Auszug aus: „Schwimmer in Luft und Wasser“, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 16. Juni 1986)

Die Mauer, die uns hässlich macht

Mit einem sonderbaren Vergnügen nehme ich meinen grünen Passt an mich. Er muss ihn mir zurückgeben, der solang mein Wächter war dort, wo er noch immer Wächter ist, ich aber nicht mehr ihm ausgeliefert. Wieder und wieder muss er ihn mir aushändigen und mich frei gegeben, so oft ich will. Noch ist es Triumph, aber kurz hinter der Grenze kommt unweigerlich Heimweh auf, wenn ich als Neuwestler durch die DDR fahre. Die ehrlich gealterten kleinen Dörfer am Wegrand. Zu greifen neben der Trasse das Gras, die schmalen Birken, alles führt zu euch hin. Alles ruft nach mir. Ich aber fahre mitten hindurch, ich fahre vorüber, als wäre ich harthörig. Abweichen darf ich nicht von der Durchfahrt-Strecke, sie ist mit einer unsichtbaren Mauer bewehrt.

Auf dem Parkstreifen stehen drei jungen Leute neben einem „Wartburg“. Sie winken. Ich stoppe und renne ihnen entgegen: Einen Reifen braucht Ihr? Aber ja! Nein, ist schon in Ordnung, ich weiß doch, wie es hier mit Reifen steht! Ich bin ja erst seit knapp einem Jahr… Eben noch haben sie mir gedankt, überschwänglich, jetzt müssen sie sich fassen, starren an mich an, das Zwitterwesen aus Ostmensch und Westmensch, eine Spezies, die einem selten begegnet. Eben waren sie noch ganz mit meinem Ersatzrad beschäftigt, jetzt bin ich es, der sie interessiert. Das jauchzende Habens-Glück fällt ab von den Gesichtern: „Ausgereist? Wie ist denn das Leben da?“ - „Wie das Leben ist? Wahrscheinlich so gut und so schlecht wie hier bei uns. Bei euch. Etwas bequemer vielleicht und etwas schwieriger. Aber genau entgegengesetzt der Art, wie es hier bequemer und schwieriger ist als drüben. Was dort komfortabler ist, ist hier erschwinglicher. Ist man dort genötigt, mehr zu tun, als man eigentlich will, mehr zu scheinen als man eigentlich kann, ist man hier genötigt weniger zu tun als man will, weniger zu scheinen als man gern möchte. Aber warum möchte man auch, frag ich euch.“ Sie grinsen verlegen - so ungenau wollten sie’s gar nicht wissen. Verwirrt beginnen sie, den Reifen zu montieren, den Westreifen, der merkwürdigerweise an den „Wartburg“ passt und da nicht mehr tut als die anderen drei.

Dann gleite ich Stunde um Stunde ins Märkische ein auf dem Weg von Hamburg nach Berlin. In meine verschwitzte Kinozelle hinterm Lenkrad kommen die ersten Sandhügel geschwommen. Warmes Nachmittagslicht liegt in den Kiefernkronen, und der Sand, wo er hervortritt zwischen Moos und Heide, ist so gelb wie die Sonne selbst. Kommt heran, kommt näher, ihr Bilder von einst, ich bin so durstig. Immer havelländischer wird’s, Obstplantagen hinter halbverwitterten Holzzäunen, sumpfige Wiesen und kleine Feldsteinkirchlein, ganze Sommer lang haben wir uns hier herumgetrieben, zeitlos wie Kinder. Mit gestutzten Flügeln waren wir uns umso näher.

Der Abend am Ufer von Töplitz, der so traurig begann und so ausgelassen in der unbewachten Kirschplantage endete. Dieser windstille, zeitstille Augustnachmittag mit dir auf der Jolle. Das Gewitter am Sandberg, die schweren ersten Tropfen im heißen Staub, die Haut voller Kiefernnadeln, Kienäpfel im Sand unter den nackten Sohlen und die dampfende Himbeerhecke nach dem Guss, die uns die Beine zerschliss. Nichts von der Enge war dort, nichts, alles Gerüchte für Leute, die sich fürchten wollen. Wir hatten an uns und dieser havelländischen Welt genug. Wie selbstbewusst waren wir in unserer konsequenten Erfolglosigkeit, in unserer Ablehnung dieser anderen Welt aus Fahnen und Aufzügen, Appellen und großen Sprüchen. Sie erreichte uns nicht, die wir uns für einander aufsparten und unsere Talente, anstatt sie auszubilden und zu verkaufen, nur spielerisch erprobten, um niemanden sonst als uns damit zu erfreuen.

Ein blauer Moskwitsch taucht vor mir auf, so einer, wie ihn mein Vater fährt. Der Hut! Vaters Hut im Heckfenster! Soll ich jetzt hupen? Soll ich neben dir her fahren? Und was dann? Was ist so ein flüchtiger Gruß, wenn man nicht stoppen kann, müssten wir einander nicht noch fremder sein danach? Würdest du es riskieren, mit mir an der nächsten Raststätte abzubiegen? Und wenn nicht, wie solltest du’s mir verständlich machen im Nebeneinanderher auf der Autobahn, wo ich’s auch mit guten Worten kaum verstünde. Abfahrt Phöben/Werder. Komm, Vater, lass uns herunterfahren, die Autos verstecken wir, wir wandern über den Phöbener Sandberg und reden endlich mal wieder. Schreiben und telefonieren soll ich ja nicht, weil dein Westkontakt zum verlorenen Sohn als abgebrochen gelten muss. In den Hanggärten sind die Kirschen reif. Da oben haben wir einen Blick bis Werner hin und bis nach Ketzin flussab, einen klaren, weiten Blick, der uns schweigen heißt oder ehrlich sein. Lass uns die alten Gespräche noch einmal führen und du wirst sehen, dass wir einander näher sind, seit ich wegging. Die Mauer mache hässlich, was an Gutem hinter ihr wachse, so hatte ich meine Absage begründet. Ohnmächtig der grauen Lüge ausgesetzt, glaubte ich alles, was ich tat, von ihr verfälscht. Jetzt habe ich die Mauer hinter mir, jetzt ist sie so übermächtig nicht mehr, nun kann ich achten, was mir schimpflich schien: Dein Ausharren, wo es so schwer ist, sich nicht benutzen zu lassen, grad wenn man gebraucht wird wie du.

Das unbewegliche Ding aus Beton hatte ich angestarrt und geglaubt, schon alles zu wissen von der Übermacht der Verhältnisse. Aber erst Verhalten macht Verhältnisse. Der Beton, die starre Absolutheit im eigenen Urteil: Hier geht nichts mehr, meine Mauer im Kopf, mein abstraktes Hier und Dort, mein Erstarren. Ich wollte nicht wegsehen von der grauen Starre, weil ich es für gefährlich hielt, wegzusehen. Weil sie sonst übermächtig würde hinter meinem Rücken. Aber grad durch mein Hinstarren wurde sie übermächtig in mir.

Wo bin ich? Kein West-Auto mehr. Allerdings war ich einige Zeit nicht bei der Sache, bin mit den vorgeschriebenen 100 durch diesen alten Film geglitten, dem Vater nach oder wem auch immer. Umkehren kann ich hier nicht. Schon ist es mir zu viel DDR-Internität so abseits der sicheren Transit-Trasse. Und doch, als ich den Zernsee überquere: Dieser Geruch von Havelwasser und Wiesen, dieser Geruch ist schon alles, was Zuhause nur sein kann, denn er erzählt von euch.

Ich münde wieder in den Transitstrom, der hier von Helmstedt kommt. Was kann denen dies anderes bedeuten als eine langweilige Durchfahrt, wo mich alles anspringt, greifbar unerreichbar wie im Traum. Ein bisschen Häme können sie der Durchfahrt abgewinnen bestenfalls, ein leichtes Abführmittel für ihre Überlegenheitsnotdurft; überwirklich ist die Landschaft mir, gedoppelt sind durch Erinnerungen alle Bilder, wo ich in immer vertrautere Gefilde komme. An der Inter-Tankstelle darf ich die verbotene Welt betreten, steh wie mit einer Tarnkappe an dieser Zapfsäule für West-Sprit. Der Tankwart glaubt mir den Westmenschen und schickt sich an, mit rührend ungelenker Eleganz den Tankdeckel zu öffnen. Zu hastig, mein Lieber, so gewollt westlich. Was hast du dir da abgeschaut, wie man einen bundesdeutschen Tankdeckel öffnet? Wo ist eine ehrliche Muffigkeit geblieben? Eine angenehme Weiterfahrt wünschst du mir? Mich fröstelt, wie du das sagst. Erkennst du mich nicht? Wir sind einander oft begegnet hier, tausendundein Jahr ist das her. In diesem Bilderbuchsommer stand ich hier mit meiner 150er, und hinterm Wald in meiner Rettungsschwimmerbude lag der aufgeschlagene „Zauberberg“. Das Nichtstun war mir ehrlicher als die sogenannte Öffentlichkeitsarbeit. Ohne das Gefühl, etwas Wichtiges zu verpassen, glotzte ich wochenlang aufs Wasser und las von dieser Madame Chauchat, deren betörende Laszivität ich nun überall wiederzuerkennen glaubte in meiner ins Östliche entrückten Welt. Nein, du kannst mich nicht erkennen, auch wenn du mich noch kenntest. Ich zahle West, die Sorte Geld, die deine Erinnerung an mich endgültig Lügen straft.

In der Raststätte trinke ich einen Kaffee. Zu verlockend ist es, so wach durch einen Traum zu gehen. Drüben die Intershops Baracke, die hat für mich ihren demütigenden den Anblick verloren, auch den Reiz der Verführung. Dafür glaube ich jetzt unterscheiden zu können, wer den provisorischen Tempel mit eigenem und wer ihn mit geschenktem Geld betritt, wer einen Aufpreis an Demütigung zahlt für seine gefüllte Plastiktüte.

Am Grenzübergang Dreilinden ziehen sie mich aus der Schlange. Ich habe zu warten bei einer dieser mysteriösen Baracken, die keinen offensichtlichen Zweck erfüllen. Sie haben meinen grünen Pass, sie wollen mir Bange machen. Sie eskortieren mich wegen Abweichens von der Transitstrecke über die Babelsberger Abfahrt, der ich als DDRler stets folgen musste, so sehr er musste, das ich mir irgendwann einbildete, einmal, ein einziges Mal weiterzufahren, sei das größte Glück. Diese ominöse letzte Abfahrt, die ich seit der Ausreise nicht mehr hinunter fahren darf, so sehr nicht mehr darf, dass ich anfange, von Autobahnfahrten zu träumen. Sie eskortieren mich durch Babelsberg hindurch. Ich hänge aus dem Fenster, eine größere Freude konnten sie mir nicht machen. Es ist Abend geworden, und da liegt mein altes Potsdam wirklich vor mir, wie ich es verlassen hatte, mein gutes, dummes Potsdam mit der exotischen Insel, diesem erheblichen Rest königlicher Eleganz, dem Park von Sanssouci. Da ist nichts von der alten Angst, denn sie müssen mich wieder gehen lassen, sie verschaffen mir das reine Vergnügen, nun doch noch einmal hierher zu kommen, besuchsweise. Jetzt, mit diesem grünen Pass, bin ich gerne hier, denn ich brauche euch ich nicht mehr zu fürchten.

Sie eskortieren mich ins Polizeigefängnis, in die einst angstbesetzte, nun in die gute alte Bauhofstraße. In meiner Zelle schalte ich das Licht aus und sehe den schweren schwarzen Wolken zu, die sich heran wälzen über den mit Stacheldraht verschanzten Innenhof. Ein paar Windstöße, ferner Donner, dann prasseln dicke Tropfen aufs Fensterblech, unten im Hof die Posten ducken sich zusammen, sie stehen unter in der Toreinfahrt, alles ist nun wieder, was es wirklich ist. Die Wolken keine bemalte Käseglocke mehr, die Posten da unten sind wieder die armen Jungs in Uniform, nicht die grünen Krallen eines unsichtbaren Drachens, die sie waren, wo mir alles zur Metapher wurde. Wo der herunter geschluckte Protest romantische Blasen schlug. Wo das Unausgesprochene in alles eindrang, was ich sah und hörte, es mit Bedeutung überlud, es entstellte zu Beispiel und Beweis.

Es gießt. Ich schwimme in Gedanken die paar hundert Meter zu dir, zu euch, die ihr, wer weiß, jetzt auch im dunklen Zimmer am Tisch sitzt und in die alte Platane schaut vor eurem Fenster. Wir hatten uns eingefunden im Erwachsenenkindergarten. Bis mir die Buddelkasten-Gemeinschaft langweilig und der nicht ausgetragene pubertäre Hader mit Vater Staat ebenso lächerlich wurde wie unsere heroische Verweigerung. Ich wusste nicht mehr, wem ich mich da zum Opfer brachte. Und jetzt? Wenn ich die paar hundert Meter zu euch hinüberschwimmen könnte? Ist nicht auch Weisheit darin, dass man uns Ausgereisten Abstinenz verordnet, damit wir Zeit haben, uns an den kälteren Wind zu gewöhnen und das wärmere Nest zu vergessen? So sehr ich mir wünsche, jetzt bei euch am Tisch zu sitzen, ist mir auch bang davor. Denn so ein Weggang ist eine Entscheidung, die die DDR-internen Lebensgrundlagen in Frage stellt, so auch euch, die ihr damit lebt. Ihr sagt: Vor sich selbst kann man nicht davonlaufen. Aber: Hat das gar nichts miteinander zu tun, wo man ist und wer man ist? Haben wir nicht die Verhältnisse nachgeahmt, aus denen wir uns heraushalten wollten, als wir miteinander Mutter und Kind spielten, als wir uns aufgaben für einander? Ja, ich floh auch vor euch, vor dem Sog des alles verschlingenden Mitleids, das ihr für mich, das ich für euch, dass ein jeder für sich selbst entwickelt hatte.