10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

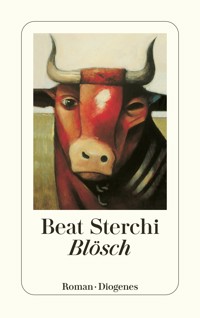

Der spanische Landarbeiter Ambrosio kommt als Gastarbeiter zur Schweizer Bauernfamilie Knuchel nach Innerwald. Hier will er einen Sommer lang arbeiten. Hier wird er von den Dorfbewohnern argwöhnisch beäugt. Und hier schließt er Freundschaft mit der prächtigen Leitkuh Blösch. Beat Sterchi ist ein präziser Beobachter und zeichnet, ohne zu urteilen, in seinem 1983 erschienenen Debütroman ein erschütterndes Bild der modernen Landwirtschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 627

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Beat Sterchi

Blösch

Roman

Diogenes

… kam in ihren Ställen aber einmal

ein ganz und gar ungeschecktes

Kalb zur Welt, so gaben sie ihm für

sein strohrotes Fell den Namen

»Blösch«

1

Viele Jahre danach, als er sich eben zum letzten Mal auf die Fußspitzen gestellt hatte, um seine Karte für immer in den Schlitz Nr. 164 des Stempelkartenfächerkastens am Eingang zum Städtischen Schlachthof zurückzuschieben, da erinnerte sich Ambrosio an jenen fernen Sonntag seiner Ankunft im wohlhabenden Land.

Nach einer sowohl anstrengenden als auch umständlichen Reise vom heimatlichen Süden durch wüstenähnliche Ebenen, über Pässe und durch Tunnels, in den nur mit ein paar unaussprechbaren Namen auf einem amtlichen Formular lockenden Norden, stand er plötzlich, ausgeladen und zurückgelassen wie ein Stück Gepäck, mitten in Innerwald, mitten in diesem Dorf, das er sich seit Monaten krampfhaft, aber vergebens vorzustellen versucht hatte. Endlich war er da! Endlich hatte sich verwirklicht, was er sich und seiner Familie gewünscht hatte. Bald würde er arbeiten, verdienen; die erste Geldüberweisung war nur noch eine Frage der Zeit: er, Ambrosio, er hatte erreicht, was so vielen verwehrt blieb, und doch wurde er, kaum angekommen, von dem Verlangen ergriffen, dem noch sichtbaren Bus nachzueilen, dem Fahrer Halt! Halt! zuzurufen, sich gleich wieder zurückführen zu lassen, zurück durch die Tunnels, zurück über die Berge, nur zurück ans Licht seines eigenen Dorfes in Coruña.

Aber der Postbus hatte nicht gewartet, er war weg, hatte sich wie ein gelber Theatervorhang vor Ambrosio weggeschoben und ihn einem neugierigen Publikum ausgeliefert.

Ein Dutzend Innerwaldner, die beim Hantieren von Kesseln und Kannen vor der Genossenschaftskäserei noch eben Pferde und Hundegespanne herumkommandiert, gelacht, geprahlt hatten, verstummten, hielten in ihrer Arbeit inne und starrten auf den fremden Mann, der, ausgestellt wie ein Fisch am Haken, unsicher wie ein Entlassener vor dem Gefängnistor, mitten auf ihrem Dorfplatz stand.

Nichts regte sich: Ein Film war steckengeblieben; der Ton war ausgefallen, nur das Wasser im Dorfbrunnen plätscherte weiter.

Ambrosio stand da und konnte sich nicht rühren, er konnte auch keine Zigarette drehen: Wie gelähmt sah er sich sich selbst gegenüber. Alles an ihm hatte auf einmal eine drohende Eigenart angenommen. Er fühlte seine millimeterkurz geschnittenen Haare rund um die Glatze auf seinem Kopf, fühlte, daß seine Haare schwarz waren. Er roch seinen eigenen Schweiß, sein Hemd war schmutzig und durchnäßt, zu gern hätte er sich seine knorrigen Beine, die dünn in nur knielangen Hosen staken, verhüllt. Er schaute auf sein verbeultes Kistenköfferchen hinunter, hob seinen Blick auf die Leute, senkte ihn wieder: Von einer Sekunde zur anderen hatte er die Einsamkeit kennengelernt. Zum ersten Mal in seinem Leben wußte er, daß er klein, fremd und anders war.

Erst als sich ein Freibergerhengst aus seinem Lederzeug schütteln wollte und dazu laut wieherte, kam wieder Leben in den Sonntagabend. Der Motor eines Traktors wurde angeworfen; die Innerwaldner lachten und prahlten wieder; die Käserarme griffen weiter nach den Milchkannen und schütteten die weiße Flut zentnerweise in Waagkessel und Abkühlbecken; die an ihre Karren gespannten Sennenhunde führten aus sicherer Distanz kläffend die Rivalitätskämpfe fort, und eine Mähre hufscharrte auf dem Kopfsteinpflaster, daß es Funken sprühte.

Ambrosio war froh über die wiederaufkommende Geschäftigkeit auf dem Dorfplatz, und er wäre noch lange einfach in dessen Mitte stehengeblieben, hätte ihn nicht eine auf ihn zutrottende Schar Kühe zu einer Entscheidung gezwungen. Die Tiere wurden von zwei Knaben zum Dorfbrunnen getrieben, der sich gegenüber der Käserei, vor dem Gasthof OCHSEN befand. An der Spitze der Herde kam mit dem Gehabe einer Bürgermeisterin eine mächtige Kuh daher, die wohl friedlich, aber doch nicht so aussah, als wäre sie gewillt, wegen des kleinen Spaniers zwei Kuhschritte von ihrem gewohnten Trott abzuweichen.

Ambrosio packte sein Köfferchen und ging, mit der freien Hand in Hemd- und Hosentaschen nach den Papieren suchend, auf die Käserei zu, wo er einem Bubengesicht seine Aufenthaltsbewilligung sowie ein anderes, fremdenpolizeiliches Schreiben unter die Nase hielt. Er sah sich aber umringt von zusammengepreßten Lippen in stummen Gesichtern. Die auf ihn gerichteten Augen prüften ihn, Stirnen legten sich in Falten, die Köpfe wackelten verneinend, wandten sich dem Käser zu. Ohne das Abwägen der Milch zu unterbrechen, fragte dieser, was der kurzbehoste Kauz von ihnen wolle?

»Ich glaube fast, das ist dem Knuchel sein Spanier. Hier schau, da sind die Papiere«, sagte ein Bauer und übergab dem Käser das abgegriffene Bündel.

»So, so! Es mußte also sein. Wie zum Mistzetten gemacht sieht er nicht aus. Täusche ich mich, oder mangelt es ihm an Brustumfang?« Der Käser, der auf der Rampe stehend über allen thronte, pumpte dabei seine eigene Brustkiste zum Platzen voll. »Auf dem Knuchelhof gibt es wohl in der Kinderstube mehr zu tun als im Kuhstall«, spottete er weiter. »Aber hör zu! Dem Knuchel sein Junger kommt immer als einer der ersten mit der Milch. Verstehst du? Der ist schon lange wieder weg.«

Ambrosio schüttelte den Kopf.

»Kannst nicht Deutsch?« wurde belustigt gefragt, worauf einige Innerwaldner herzhaft lachten. Auch der Käser machte noch einige Witze, hörte aber damit auf, als er bemerkte, daß Ambrosio, der spürte, über wen gelacht wurde, darin aber keine Boshaftigkeit vermutete, selbst mitlachte, sich sogar getraute, mitten unter den Innerwaldnern endlich die ersehnte Zigarette zu drehen.

»Mosimann! Du kommst doch beim Knuchelhof vorbei. Nimm den Kleinen da mit!«

Es nachtete bereits, als Ambrosio die Dorfstraße hinunterging. Er folgte einem Handkarren, an dem ein trotziger Junge bremste, während ein schwarz-rot-weißer Sennenhund in heißem Futterdrang mit aller Kraft daran zog. Auch Ambrosio war hungrig. Gern hätte er ein paar Schlucke von der Suppe heruntergeschlürft, die süßlich aus der Kanne auf dem Karren dampfte. Er ahnte nicht, daß es nur Schotte, ein für die Schweinemast verwendeter Abfall vom Käsen, war.

Von Innerwald bekam Ambrosio wenig zu sehen. Die Dorfstraße war spärlich beleuchtet, vor den Höfen brannte nur wenig Licht. Ambrosio hörte aber Holzschuhtritte, für Tierohren bestimmte Rufe und Kommandos; er hörte blechernes Milchgeschirr, das an Brunnen gewaschen wurde und glockenähnlich läutete; er hörte Besenstriche, Wagengerassel, Hühnergegacker und Schweinegekreisch, denn die Innerwaldner gingen in den Ställen noch den letzten Arbeiten des Tages und in den Scheunen den ersten Vorbereitungen für die morgendliche Fütterung nach.

Noch gut zu erkennen waren die Umrisse der Bauernhäuser: jedes Dach hoch und ausladend, als müßte es allein die halbe Welt vor einem bissigen Himmel schützen; jedes Dach ein Kirchendach. Gleichzeitig wunderte sich Ambrosio über den überall am Straßenrand aufgeschichteten Kuhmist. Wahre Türme von Misthaufen standen vor den Häusern und verbreiteten ihren Duft.

Außerhalb des Dorfes lächelte der Junge Ambrosio an, forderte ihn auf, sein Köfferchen auf den Milchkarren zu stellen.

»Noch fünf Minuten«, sagte er und spreizte Ambrosio eine Hand entgegen.

Da Ambrosio nur Sandalen an den Füßen hatte, ging er auf der Grasnarbe in der Mitte des Kiesweges, der in drei Schleifen an eingezäunten Weiden, an Obstgärten vorbei den Hang hinunter und in einer weiten Kurve um eine Böschung in ein Tannenwäldchen führte.

Auf der anderen Seite des kleinen Saumwaldes zeigte der Junge auf eine Ansammlung von schattenhaften Gebäuden.

»Dort unten, dort sind sie, die Knuchels«, sagte er, winkte und verschwand mit Hund und Wagen in der Nacht.

Bevor Ambrosio über den schmalen Seitenweg auf den Hof zuging, der wie ein weiteres Dorf zwischen zwei abfallenden Hügelrücken eingebettet lag, drehte er sich noch eine Zigarette.

Während er ein paar hastige Züge tat, bemerkte er die Sterne am Himmel.

Der Knuchelbauer hatte die im wohlhabenden Land nicht unübliche Gewohnheit, seine Kühe auch an Sonntagen nicht länger warten, nicht länger als während der Woche in ihrer Milch stehen zu lassen. Beizeiten war er von seinem Gang über Land und von einem Kaffee Bäzi im OCHSEN wieder heimgekehrt und hatte zu berichten gewußt, daß von dem seit langem erwarteten Spanier zwar weder auf der Post noch sonstwo eine Nachricht eingetroffen sei, daß sich dagegen das Dorfgerede schon heftig um den Ausbleibenden kümmere. Nicht alle seien dafür; der Käser schon gar nicht. Wegen des unsauberen Italieners beim Bodenbauer solle gut Käsen schwerer geworden sein. Die Innerwaldnermilch sei längst nicht mehr, was sie einmal war. Und jetzt müsse doch noch so ein Spanier dahertschalpen! Man solle dann nur sehen, das schlage dem Knuchelbauer auf das Milchgeld und der ganzen Genossenschaft auf die Ehre.

Die Knuchelbäuerin hatte darauf den Kopf geschüttelt, ein halbes »Heikermänt« verschluckt und sich wieder den Geraniensprößlingen auf der Laube zugewandt.

Der Bauer war noch kurz neben ihr stehengeblieben. Mit den Händen tief in den Sonntagshosen hatte er über die Felder hinaus, dann auf den Pflanzblätz geschaut, hatte seiner Frau die dort herrschende Ordnung und der Großmutter die Hühner gerühmt, nur, da er seine Ungeduld einmal mehr nicht ganz verbergen konnte, um mit einem »so wei mer däich« zum Umziehen ins Haus zu gehen. Drinnen hatte er die bräveren Hosen sorgfältig in Falten gelegt und an einem Holzbügel hinter die Stüblitür gehängt, war in frische Überkleider und in trockene Stiefel geschlüpft und war zusammen mit seinem Sohn Ruedi zum Misten und Melken im Kuhstall verschwunden.

Die Kühe ihrerseits hatten sich früher als sonst aus ihrem Dämmerzustand gerüttelt, hatten sich gegenseitig freudiger als üblich wach gemuht, hatten den nun schon bis ins Frühjahr hinein andauernden Stallstupor bald vergessen.

Nicht daß die Knuchelhofkühe etwa ein härteres Leben hatten als andere Innerwaldner Rindviecher. Im Gegenteil. Da ihr Bauer keinen noch so elegant daherredenden Vertreter von Melkmaschinen und Selbsttränkungsanlagen näher als drei Kartoffelwürfe an den Knuchelhof herankommen ließ, kamen die Kühe zweimal täglich in den Genuß der eutermassierenden Handmelkung und nach jeder Milchlassung zu einem Wässerungsgang. War für Kühe auf technologiefreundlicheren Höfen die Bewegungsfreiheit während des Winters auf jenen Schritt vorwärts in den Futterbarren hinein und jenen Schritt wieder zurück auf das bis hinten gemistete Läger reduziert, so konnten sich die glücklichen Kuhseelen auf dem Knuchelhof beim Tränken doch regelmäßig an einem Mindestmaß an uneingeschränkter Körperbetätigung erfreuen. Dank der Gänge zum Hofbrunnen mußten nicht sämtliche zur Aufrechterhaltung der Herdenhierarchie notwendigen gegenseitigen Zurechtweisungen und unvermeidlichen Zweikämpfe entweder auf die Weidezeit verschoben oder kurzerhand ins Rassenunterbewußtsein verdrängt werden. Täglich zweimal konnte Blösch, die erste Dame im Stall, ihrer Vormachtstellung Ausdruck geben, konnte mit gut gezielten Hornstößen und Hufschlägen zu ehrgeizig gewordene Jungkühe maßregeln. Besonders Mutterschaft führte oft zu überdimensioniertem Stolz, verführte zu überhöhten Ansprüchen, aber Mütter waren sie alle, und nur weil eine Kuh in der Nacht zum ersten Mal mit einem im Stroh blökenden Kalb niedergekommen war, verzichtete Blösch noch lange nicht auf ihr Vorrecht, als erste den Stall zu verlassen, als erste ihr Flotzmaul ins Brunnenwasser einzutauchen, mindestens ein oder zwei Dutzend Liter speichelfrei vorweg zu pumpen und auch als erste wieder ins Stroh zu gehen. Status mußte sein. Doch je unnachgiebiger Blösch den Zug zum Brunnen täglich von oben herab mit ländlich rauhen Mitteln feldweibelte, und je eifriger die schwächeren Tiere der Kuhhierarchie im Knuchelstall ihre Achtung bezeugten, indem sie sich mit ballerinenhafter Eitelkeit von Rangordnung zu Rangordnung, von Privileg zu Privileg schleckten und scharwenzelten, um so erträglicher waren ihnen allen die langen Stallstunden. Während sie sich Bolus um Bolus das vorgekaute Heu aus ihren Pansen hochrülpsten und gelangweilt darauf rummahlten, konnten sie in ihren dicken Schädeln auf Rache sinnen und weitere Pläne für nie fruchtbare, aber doch unterhaltsame Stallaufstände schmieden.

Da Blösch gerade hochträchtig war und noch am selben Abend möglicherweise kalben konnte, schien ihre Vorherrschaft unanfechtbarer denn je.

Und so war auch der Bauer nach dem Betreten des Stalles mit Ruedi bei ihr stehengeblieben. »Die brävste Kuh auf dem Berg«, hatte der Vater, »wenn sie nur nicht wieder ein Munikalb wirft«, hatte der Sohn gesagt.

Blösch hatte gemuht.

Auch die anderen elf Kühe waren erregt gewesen, sie wußten, daß sich der Bauer sonntags ihrer besonders freute, daß er an jedem siebenten Tag gesprächiger und tastlustiger war. Misten und Melken wurde dann immer wieder unterbrochen. Noch bevor sich Knuchel die Hände mit zwei Schichten Melkfett beschmierte und mit den ledrigen Schwielen endlich an die prallen Zitzen griff, wurden etliche gerade Rücken gerühmt, noch wachsende Stockmasse gelobt, wurden lahmende Lenden getätschelt und nur langsam verkrustende Schürf- oder Gabelstichwunden getrocknet und gepudert. Sonntags hatte Doktor Knuchel Sprechstunde. Der einen wurde eine Klaue gesalbt und der anderen aus einer grünen, verstaubten Flasche Kartoffelschnaps auf einen Wespenstich am Auge geträufelt. War ein noch pubertierendes Rind, waren neugeborene oder zu mästende Kälber im Stall, so wurden Bauchnäbel desinfiziert, zum Jöcheln benutzte Hornzwingen neu gerichtet, an schnell wachsenden Tieren Maulkratten und Halsriemen um ein Loch gelokkert. Es blieb auch Zeit, die Trächtigen hinter den Ohren zu kraulen, und der Knuchelbauer versäumte es nie, den Brünstigen baldige Zuneigung von seiten Gotthelfs, des tüchtigen Zuchtgenossenschaftsstieres im Dorf, zu versprechen.

Diesen Aufmerksamkeiten konnten die Tiere nicht gleichgültig begegnen. Alle zwölf reckten und streckten ihre rot-weiße Fleckhaut straff, stellten ihre Euter und schlugen mit den Schwänzen um ihre Hinterteile, daß es dem Knuchelbauer warm ums Herz wurde und er jeder Kuh noch eine zusätzliche Gabel frisches Stroh unter den Leib schieben mußte.

Knuchel und Sohn hatten darauf die auf Zugluft empfindlich reagierenden Euter ihrer Spitzentiere hinter der wieder verschlossenen Stalltür mit handwarmem Wasser abgewaschen, sie hatten mit einigen Griffen die Zitzen angerüstet und dann den ganzen Stall durchgemolken.

Der Ertrag war ergiebig ausgefallen. Eine Kuh, die junge Flora, hatte sich sogar zu einem Rekord hinreißen lassen: Morgen- und Abendleistung zusammengerechnet, hatte ihr Knuchel zum ersten Mal über 25 Liter Milch aus den Euterzisternen gepumpt.

Flora hatte kein riesiges, nutzlos bis zum Boden herumschlampendes Euter, unter das man keinen Kessel schieben konnte; ein fein-festes Euterchen hatte sie, an dessen tadellosen Zitzen sich Knuchel erst kreuzweise, dann vorne noch überraschend lange gleichstrichig die Fingergelenke wund gemolken hatte. Mit dem letzten mobilisierbaren Säftlein im Bauch hatte sich die Jungkuh gegen das Versiegen gewehrt. Das Rückgrat hatte sie gewölbt, und statt auf dem während der Melkung zwar ungesetzmäßig, doch in gutem Glauben zur Beruhigung in den Futtertrog gegebenen Kraftfutter rumzukauen, hatte sie schwer und tief geatmet.

Als Knuchel endlich von ihr gelassen hatte, war er sitzen geblieben, fast wie benommen hatte er dagesessen. Noch halb unter dem Bauch der Kuh und nicht mehr so ganz sicher auf dem einbeinigen, an seinen Hintern geschnallten Melkstuhl, hatte er auf den überschäumenden Kübel zwischen seinen Knien gestarrt. Knuchel hatte sich das Käppi in den Nacken geschoben, hatte sich mit den Unterarmen das Gemisch aus Kopfschweiß und Fellstaub von seiner Stirne gewischt und hatte gebrummt: »Es mangelte uns weiß Gott an einem Melker. Wenn dieser Spanier nur bald kommen wollte.«

Besorgt war er gewesen. Sehr besorgt. Schon mehrmals hatte er an seinen Handgelenken doktern müssen, war wiederholt in Bäder auf dem Berg und hinter dem Berg gefahren, nach Schwarzenburg, auf den Gurnigel, sogar bis Weißenburg. Nichts haßte er mehr, als mit dick besalbten Sehnenentzündungen untätig im Stall zu stehen und zuzuhören, wie die Milch ohne sein Zutun in die Kübel zischte. Nur ungern hatte er jeweils die Bäuerin aus der Küche in den Stall geholt, denn im stillen dachte er doch immer, eine Frau habe unter einer Kuh nichts zu suchen. Während solcher leidvollen Tage war sein einziger Trost die Tatsache gewesen, daß die Federwaage beim Fenster über der Stallbank Gewichte anzeigte, die weit unter dem nur ihm bekannten Durchschnitt lagen. Er versuchte aber die Minderleistungen zu vertuschen, erwähnte, wenn am Ende des Monats eher wenig Milchgeld gutgeschrieben worden war, gar sauflustige Mastkälber, kränkelnde Schweine, denen er mit Milch nachgeholfen haben wollte, und auch seiner Meinung nach viel zu zahlreiche und viel zu freche Katzen, denen er waschbeckenweise Milch um Nasen, Ohren und Schleckschnauzen gestrichen zu haben vorgab.

Das Schreckensbild des Melkmaschinenvertreters war trotzdem jedesmal aufgetaucht. Das Gespenst einer unerwünschten Lösung, die ihm tagsüber die Ruhe und nachts den Schlaf raubte. Längst wagten Frau und Sohn nichts mehr davon zu sagen, doch noch immer schob ihm die Großmutter Prospekte, Erfahrungsberichte von melkmaschinenbegeisterten Landwirten, dazu freundliche, unverbindlich verfaßte Einladungen zu Ausstellungen, zu stallgerechten Vorführungen mit der Morgenpost neben die Kaffeetasse. Aber schon der Gedanke an die tuckernden, kalt saugenden Apparate schmerzte ihn. Er mißtraute dem Glanz der Chromstahlkübel, der Flexibilität der durchsichtigen Plastikschläuche; er konnte sich seine Kühe einfach nicht als eine Art Ausgangspunkt für ein Netz von Röhren, Pumpen, Ventilen vorstellen. Er wollte seine Milch sehen, hören, fühlen, nicht einem System anvertrauen, über das er keine Kontrolle mehr hatte, von dem er nicht einmal genau wußte, wie und wohin genau es weiterführen würde.

Daß der Spanier doch noch rechtzeitig vor der nächsten Sehnenentzündung eintreffen möge, hatte sich Knuchei deshalb um so inbrünstiger gewünscht. Denn der nächste Rückfall würde nicht lange auf sich warten lassen, wo doch Ruedi wieder zur Schule gehen mußte und der ganze Stall wegen der Grünfütterung um die Wette zu laktieren begann. Nicht nur Flora, auch die Spiegel, auch Tiger, Stine, Fleck und Bäbe hatten sich selbst zu übertrumpfen versucht. Alle hatten flott produziert und auch kuhfreudig hingehalten: Einmal mehr hatten sie in zielgerichteter Eintracht der trocken stehenden Blösch, die sich noch nicht wehren konnte, unmißverständlich gezeigt, was für großstirniges Simmentaler Fleckvieh sie waren. Die erste und die letzte, alle verzeichneten überdurchschnittliche Leistungen. An die 200 Liter hatten Knuchel und Sohn aus dem Stall getragen, und ihr Stolz war sogar auf »Prinz«, den Sennenhund, übergegangen, der noch übermütiger als üblich, mit lechzender Zunge die drei bis zum Rand gefüllten Aluminiumkannen auf dem Milchkarren neben Ruedi her den Abhang zum Dorf hinaufgezogen hatte.

»Ob wohl einer mehr bringt?« hatte Knuchel gefragt.

»Der Käser wird sich etwas denken«, hatte die Bäuerin erwidert, die auch vor den Hof hinausgetreten war.

Ambrosio scharrte die angerauchte Zigarette in den Wegstaub, trat dabei gegen einen Kieselstein und steuerte, möge da kommen was wolle, Sterne hin oder her, auf den Knuchelhof zu.

»Pues ya estamos aquí, caramba«, dachte er, und als er mit dem Koffer etwas unsicher die Böschung hinunterschwankte, spürte er, wie sich seine Sinne zuspitzten, wie ihn eine Fülle von Eindrücken überwältigte. Keiner Einzelheit konnte er sich entziehen. Mächtig war auch hier der Miststock, der unter der Belagerung von Fliegen- und Mückenschwärmen vor sich hin gärte. Doch nicht nur dessen Geruch, alles, die Ausmaße und die Proportionen der schattenhaft in die Nacht ragenden Scheunen und Schuppen, der Bäume und Sträucher, die Konturen des Geländes, die darüberliegende Ruhe, alles prägte sich ihm in im einzelnen kaum beachteten Farben und Formen, in Melodien und Schattierungen ein. Noch Monate danach konnte er sich ganz genau erinnern, wie der erste, wie der zweite, wie der dritte Apfelbaum am Wegrand nach harzigen Knospen gerochen hatte, auch welches blaugraue Glitzern von den Zaunpfählen ausgegangen war. Das aus einem Stall dringende Schweinegrunzen klang fett und übersättigt, das waren schlachtreife Kastraten, die sich um die bequemsten Liegeplätze stritten. Ambrosio roch die Brutglucken, die hinter gekalkten Hühnerhauswänden in ihren Legenestern beschäftigt waren. Da roch es nach gedämpften Kartoffeln, nach gekochter Erde an den Schalen; nach Katzen und nach frisch gespaltenem Zedernholz roch es. Ambrosio hörte auch das von Großtierlungen hervorgestoßene Schnauben und Stöhnen, das Rasseln von Stallketten, das sehr tief gezogene Ausmuhen eines hochträchtigen Tieres. »Daß die keinen Hund haben«, dachte er noch und wurde auch schon von einem hechelnden Fellbündel überrannt. »Caramba!« Kaum hatte er den Hof betreten, lag er schon rücklings im Staub am Boden unter einem Sennenhund, der mit einer Waschlappenzunge versuchte, ihm den Schnurrbart aus dem Gesicht zu lecken. »Caramba! Vaya perrazo! Si es como una vaca.« Ambrosio wehrte sich verzweifelt, doch erst ein scharfes »Hee Prinz!« brachte den Hund zur Besinnung. Der Knuchelbauer war unter die Küchentür getreten.

Ambrosio rappelte sich auf, klopfte sich den Staub von Hemd und Hose, stopfte das aufgesprungene Holzköfferchen wieder zu und suchte einmal mehr nach den Formularen in den Taschen.

Ambrosios Empfang in der Küche war herzlich. Die drei jüngsten Knuchelkinder staunten den Spanier, der ihnen gegenüber an den schon abgeräumten Tisch genötigt wurde, aus schüchternen Augen an und kriegten von der Bäuerin eine Extraschale Knuchelmilch unter die offenen Mäuler gestellt. »Das ist Ambrosio«, sagte sie. »Und das ist unser Stini, das der Hans, und das ist unsere Theres.«

Der fette Brocken Siedfleisch wurde noch einmal aus der Tiefe des Suppentopfes geholt, und die Großmutter tischte ihn Ambrosio daumendick geschnitten mitsamt tellergroßen Brotscheiben auf. Der Bauer hatte die Flasche mit dem übriggebliebenen Sonntagsweißen gebracht und prostete Ambrosio zu. Gleichzeitig begann er mit der Betrachtung der Südländerhände, die unruhig auf dem Küchentisch hin und her rutschten.

Es waren knorrige, trockenhäutige Hände. Werkzeugcharakter konnte ihnen der Knuchelbauer nicht absprechen. Diese Zangenfinger haben schon oft zugegriffen, ohne sich zu schonen, schon manch eine harte und, ohne sich zu schämen, auch schmutzige Arbeit verrichtet. Hornhäutige Schwielen, gestraffte Sehnen, vernarbte Wunden, kalkstarke und fest eingebettete Nägel waren dran, an diesen Händen. Aber haben sie gemolken? Das ist die Frage! Kennen sie die Launen der Euter? Verbirgt sich unter dem rauhen Äußern auch wirklich die zum Kuhmelken unerläßliche innere Zärtlichkeit? Was, wenn diese Hände nur an verklemmten Ziegenärschen rumgeboxt, was, wenn diese Hände bis dahin lediglich ein paar lumpige Geißenliter für den Hausgebrauch zwischen mageren Hinterstorzen hinaus in halbrostiges Küchengeschirr gerupft haben? Die Knuchelkühe waren kein knöchernes Kleinvieh, das sich seine sieben trockenen Kräutchen am Kirchhof und um Grabsteine zusammensuchen mußte. Auf dem Knuchelhof dachte niemand, er hätte jetzt gemolken, wenn so eine im freien Sprung gezeugte Saanenziege dreimal geizig hinten hinaus tröpfelte und dann noch meinte, was sie jetzt weiß Wunder geleistet habe. Hätte er gewußt wie, der Knuchelbauer würde Ambrosio zu ein paar Probestrichen vom Küchentisch weg in den Stall hinauskomplimentiert haben.

Ambrosio fühlte sich auch längst unangenehm belagert, er wagte deshalb kaum, seinem Hunger entsprechend zuzugreifen. Am liebsten wäre er mit ein paar Scheiben Brot in die Nacht hinausgegangen, er sagte jedoch nur: »Sí! Sí! Ambrosio! Sí! Sí! España. Sí!« Die forschenden Blicke, die Fragen, der Wein vor ihm, der Hund unter dem Tisch, der Fliegenfängerklebestreifen über dem Tisch, der starrende Bauer, alles bedrängte ihn immer stärker, schloß sich enger, immer enger um ihn, wie ein Schraubstock, der langsam zugedreht wird. Alles preßte ihm das Blut unter die heiß werdende Gesichtshaut.

Man sei ja froh, daß er endlich gekommen sei, sagte der Bauer, die Begutachtung der Hände nur halb unterbrechend. Man habe beinahe schon befürchtet, es hätte sich etwas Dummes ergeben. Aber jetzt sei Ambrosio ja da, und das sei ja gut so, denn im Stall sei wahrhaftig not am dritten Melker, ungebremst ließen nämlich die Kühe allesamt ihre Milch runter, und dazu wolle Blösch, die brävste Kuh im Stall, noch kalbern, wenn alles gut gehe, bei Gott, noch fast in dieser Nacht, er werde ihm schon ein Zeichen geben, wenn sich etwas tue im Stall draußen, darauf könne er sich verlassen, dann könne er gleich selber sehen, wie das so eine Sache sei mit den Kühen auf dem Langen Berg. Aber auf dem Felde gebe es auch noch gar manches zu erledigen, er solle nicht etwa denken, daß sie im Hintertreffen seien, gar nicht, aber trotzdem, man habe wohl Traktor und Maschinen, mehr als mancher im Dorfe oben, nur gerade im Stall habe man sich bis jetzt gegen das allzu Moderne wehren können, aber an Arbeit mangle es auf einem richtigen Hof halt doch nie, besonders da noch dieses Jahr die Weide unbedingt neu eingezäunt werden müsse, und zwar nicht etwa wieder mit Tannigem, nein, diesen Winter hätten er und der Sohn für Nußbaumschwiren gesorgt. Man habe auch angefangen, Grünes zu füttern, nicht daß sie schon den Heuboden mit dem feineren Besen wischen müßten, um noch eine Krüpfe voll Heu zusammenzukriegen, bei weitem nicht, aber so ein Schübel Klee springe halt sofort in die Milch, da könne man sagen, was man wolle, aber er, Ambrosio, werde ja dann schon selber sehen.

In ihrer ganzen hochgegurteten Leiblichkeit, bis zum Einschneiden geschnürt das quellende Fleisch, stieg die Knuchelbäuerin wenig später vor Ambrosio her die Treppe hoch. Es war eine Frau wie ein Baum, die ihn hier auf die Laube führte. Sie war zweimal so schwer wie er, doch weder dick noch plump. Was sich ihm hier unter den Röcken versteckte, war arbeitsfähig, paßte zu Hof und Mann, gedieh dank der weißen Schürze zu stattlicher Anmut. Und wie sie aussah, bewegte sie sich, und wie sie sich bewegte, so sprach sie auch.

»Herrenzimmer ist unser Gaden wäger keins, aber unsere Stube ist ja auch noch da, und gar so unkommod ist die Küche dann auch nicht. Nein, behüt’is, da braucht sich keiner wie eine Maus im Gaden zu verkriechen. Das wäre mir noch!«

Ambrosio hing an ihren Gesten, las aus Tonfall und Rhythmus ihrer Stimme.

»So, hier wäre das Stübli. Vor bald einem Monat haben wir es zurechtgemacht. Die Helgen haben wir extra für unseren Spanier an die Wand gehängt. Also, Gott wiuche.«

Als sich die Schritte der Bäuerin über die Laube und über die Außentreppe hinunter entfernten, besah sich Ambrosio den mansardenähnlichen Raum.

Rauh-hölzig gezimmert und in riechbarer Nähe von Futterboden und Heubühne lag er zuoberst, wie ein Taubenschlag unter dem Knuchelhofdach. In der Mitte, schwer wie ein Altar und mit einem dicken, rot-weißen Duvet, stand das Bett. Daneben ein Schrank, in einer anderen Ecke ein Stuhl, und in einem Kästchen, das mit Blumen bemalt war, ein Nachttopf. An den Wänden hingen mehrere als Titelbilder einer Zeitschrift erschienene Albert-Anker-Reproduktionen.

Den Koffer noch immer an der Hand, bestaunte Ambrosio den gewaltigen Schlafaltar. Ihm graute vor dem ersten Arbeitsmorgen; wer auf solchen Liegestätten schlief, der kannte körperliche Müdigkeit nicht nur vom Hörensagen; wer für seine Glieder solche Ruhelager baute, der kannte das Glück der weichen Kissen nach einem langen Tag voller knochenharter Arbeit.

Er stellte sein Köfferchen auf den Stuhl, holte sein Familienporträt hervor, lächelte seiner Frau und den Kindern zu, stellte das gerahmte Foto auf das Kästchen und rollte sich eine Zigarette, die er aber nicht mehr rauchte, da er, von aufgestauter Müdigkeit überwältigt, auf das Bett kletterte und einschlief.

Träumend setzte Ambrosio seine Reise ins Innere des wohlhabenden Landes fort, doch schon hallten auf der Laube Schritte, es knarrte in der Dunkelheit, die Gadentür öffnete sich, und ein mondbeschienener Knuchel sagte:

»Es ist wegen der Leitkuh im Stall, ja, wegen der Blösch. Komm doch difig runter, zieh die Hosen an. Sie stößt gewiß schon die Klauen raus.«

Leise vor sich hin fluchend folgte Ambrosio dem Bauer die Treppe hinunter in den Kuhstall.

Die Knuchelkühe waren alle auf den Beinen. Sie reihten sich Rücken an Rücken und starrten ohne zu kauen in den geschlossenen Futterbarren. Nur Blösch lag auf dem Leitkuhplatz neben der Stalltür im Stroh. Sie war losgekettet und drückte mit schweren Stößen den Kopf eines Kalbs aus ihrem Leib hervor. Ab und zu unterbrach sie ihre Anstrengung eine Atempause lang, doch gleich darauf ließ sie um so kräftigere Stöße folgen, Stöße, die ihr wie Wellen durch den ganzen Leib, vom Hals über den Bauch, über die Lenden liefen und die das mit Milch angeschwollene Euter so unsanft zwischen die ausgestreckten Hintergliedmaßen zwängten, daß es, dem Überdruck nachgebend, etliche gelbliche Spritzer fahren ließ. Unter dem eckig abstehenden Schwanz drängte sich der schleimfeuchte Kälberschädel immer weiter ans Licht. Ruckweise kamen die Schnauze, die Augen, die Hornhöcker hervor, darauf verschwanden Kopf und Vorderbeine wieder fest aneinandergeschmiegt in der Kuh, nur um bei der nächsten Anwallung tiefer und tiefer in den Schorrgraben gestoßen zu werden.

Noch schien der Kopf unberührt von Leben; schlaff und gleichzeitig sperrig kam das Kalb in die Quere des Stalles zur Welt. Aber auf einmal hob es zu röcheln an, entschleimte deziliterweise seine Atemwege, begann, noch bevor der Leib nachrutschte, allein als Kopf und Hals und Vorderbeine im Stroh rumzukrabbeln, tastete erst blind nach festem Halt, wand sich nach links, wand sich nach rechts, bis plötzlich dunkle Augen in dem Weiß-rot der Kopfhaut glänzten, auch schon panikerfüllt nach dem noch nicht geborenen Teil des Körpers schielten.

Und dann kam der Nabel.

»Schon wieder ein Munikalb. Da soll doch helfen, wer will«, sagte der Knuchelbauer vor sich hin. Und zu Ambrosio:

»Weit und breit auf dem Langen Berg die brävste Kuh, aber den Ranzen hat sie weiß Gott bis hinten hinaus voller Stierengringe! Einen Rücken wie Dachbalken, ein Euter wie ein bodenloses Faß, Fett in der Milch, als würden wir hier morgens und abends OVOMALTINE füttern, und es soll mir einer ein gefälligeres Blöschfell zeigen. Gibt es auf dem ganzen Berg nicht! Auch keine schöneren Hörner. Das hat doch der Teufel gesehen! Warum muß die jetzt Jahr für Jahr Munikälber werfen?«

Er klopfte an der Stallbank die Pfeife aus und verschwand.

Ambrosio trat zu Blösch, die sich ihrem lebendiger werdenden halben Kalb zuwandte, und tätschelte sie auf den Hals. Ganz nahe kamen sich Kuh und Kalbskopf, schnupperten sich an mit geblähten und rotztropfenden Nüstern, dann, mit einer letzten, gemeinsamen Anstrengung, brach die Nabelschnur, und der Hinterteil des Fötusses rutschte als Kälberbündel ins Stroh hinaus, röchelte und stöhnte, blähte den Brustkasten: Aus Kopf und Fuß, aus Hinter- und Vorderteil war eine Kreatur, ein steif im Stroh liegendes Kalb geworden.

Blösch ließ sich wenig anmerken. Ein paar Atemzüge lang ruhte sie aus, erhob sich endlich, was für die anderen Knuchelkühe das Signal zum Sich-Hinlegen war, und begann das Neugeborene zu trocknen. Sie schleckte mit weit herausgreifender Zunge Blut und Schleim und Überreste der Gebärmutter vom Fell des Kalbes, stieß es dabei an, stupste es in die Lenden und an den Hals, bis das kaum zehn Minuten alte Tier auf Hinterfüßen und Knien wackelte. Dünn waren die Beine, zerbrechlich. Das Kalb verlor auch gleich wieder das Gleichgewicht, kam aber erneut hoch, wie ein Boxer rappelte es sich, kaum gestürzt, immer neu und immer sicherer auf die Wackelbeine. Noch zitterte es am ganzen Leib, stürzte auch schon wieder zurück ins Stroh.

Ambrosio setzte sich auf die Stallbank: Das Kalb stand und blieb stehen. Noch schwankte es, noch reckte es, um das Gleichgewicht zu halten, den Hals, und doch war hier in ganz wenigen Minuten ein Kuhleben aus dem anderen gekrochen und hatte seine 50 bis 60 kg Fleisch und Blut auf eigene Beine gestellt.

Rot-weiß geschniegelt und geschnagelt stand das Kalb im Knuchelstall, als hätte es schon immer dagestanden, im Gegensatz zu Ambrosio schien es sich auch wenig darüber zu wundern: Es war da. Hierher gehörte es. Und jetzt wollte es an die Milch!

Am Tag nach Ambrosios Ankunft im wohlhabenden Land war auf dem Knuchelhof schon frühmorgens der Teufel los. Die hölzerne Außentreppe holperte und polterte es rauf und runter, über die Laube hin und her, rumorte auf dem Heuboden und im Futtergang, und wieder auf der Laube: überall Höllenkrach!

Knuchel fluchte, schwitzte in die Morgenluft, eigenfüßig stampfte er eine wilde Wut in eigenen Grund und Boden, trommelte gegen Stallwände und gegen Scheunentüren eigene Fäuste wund und warf hinter dem Speicher ein Dutzend eigene Tannenscheiter über den Stacheldrahtzaun in die Hofweide hinab. Blindlings riß er das Holz von der Beige und schleuderte es von sich.

»Der Teufel hat es gesehen, der Teufel soll es holen!« Fußtritte krachten gegen die Hundehütte, gegen das Hühnerhaus.

In den Fenstern gingen die Lichter an. Verstört fuhr der Knuchelhaushalt aus den Federn. Hühner, Hahn und Hund, Kühe und Schweine krähten, muhten, gackerten, schrien, bellten; Schlafzimmertüren wurden aufgerissen und wieder zugeschlagen, protestierende Stimmen, hastige Schritte schallten durchs Haus. Die drei kleinen Knuchelkinder vor sich herschiebend, trat die Bäuerin vor die Küchentür und stützte herausfordernd die Arme in die Hüften. Die Kinder krallten sich fest in ihrem Rock und Schürzentuch, starrten, die Augen reibend, auf den Vater, der nur zaghaft von seinem Tobgang abzulassen begann, der noch immer vor den Ställen hin und her ging, als wollte er sich dort selbst durch die dicken Eichenplanken hindurch in die Jauchegrube darunter stampfen. »Weg ist er! Einfach weg! Aus dem Haus und davon!«

»So ein Zetermordio. Man könnte auch meinen«, sagte die Bäuerin.

»Und mitten in der Nacht«, sagte die Großmutter. »Ich habe bei Gott gedacht, es wolle brennen. Das hat doch keine Gattig, vom Dorf her hat es noch nicht einmal fünf geschlagen, und du rennst durchs Haus wie ein sturmer Güggel.«

»Wenn er weg ist! Einfach wieder weg!«

»Hättest du eine Melkmaschine angeschafft, das wäre gescheiter gewesen. Aber eben, ich bin nur eine alte Frau, auf mich hört man nicht«, sagte die Großmutter.

»Jä my Türi, ich kann der Sache kaum recht trauen.« Die Bäuerin löste sich von ihren Kindern und fragte, eine Hand schon am Handlauf des Treppengeländers: »Bist du auch im Gaden oben gewesen? Ist von seiner Ruschtig nichts mehr da? Jä sag doch, Hans?«

»Jetzt beim Donner«, antwortete der Bauer, »so glaubt mir doch, weg ist er. Die Bettstatt ist leer, drunter wird er kaum liegen.«

»Ruschtig? My Türi«, sagte die Großmutter hinter der die Außentreppe hochsteigenden Bäuerin her. »Dem sein Bündel ist schnell geschnürt, was könnte in so einem Lumpenköfferchen, wie der eins hatte, schon auszupacken sein. Nein, Hans, glaube mir, das ist gut so, sei du froh, daß er wieder weg ist, und gerade der kräftigste war er auch nicht, aber was kratzest du dich auch wieder am Hals, mach noch, bis du wieder blutest.«

Knuchel gab keine Antwort mehr.

Erst sehr spät hatte er sich zur Bäuerin in die hintere Stube gelegt, ohne Schlaf zu finden. Als er nach der Kalberung aus dem Stall getreten war, hatte es gar ungewohnt stark in seiner Brust herum gewurmt und gewürgt und gebittert, ja, er hatte, als er nachher noch unter den Obstbäumen in der Hofstatt der ganzen Sache nachgrübelte, sogar an Atemnot gelitten. Die Sache hatte ihm die Kehle zugeschnürt und die Sehnen an seinen Melkerhänden zum Zittern gebracht. Er hatte in der Nacht draußen an den Stämmen und an den Ästen seiner Apfelbäume rumgefingert, hatte so lange an der Rinde geklaubt und gekratzt, bis es schmerzte. Einen Nagel, einen seiner starken Fingernägel, hatte er sich aus dem Nagelbett gebrochen.

In Sachen Blösch ging einfach nicht alles mit rechten Dingen zu, davon war er längst überzeugt, und er hatte zuerst der Kuh, dann seiner Frau und schließlich sich selbst die heftigsten Vorwürfe gemacht. Gar leichtsinnig hatte man die hoffärtige Leitkuh verhätschelt. Hatte man nicht versucht, ihr jeden Kuhwunsch von den Glotzaugen abzulesen? Das hatte man jetzt vom ewigen »Blösch hier und Blösch da«, das war jetzt der Lohn für das ewige Tätschelen und Chüderlen und Vehdoktern wegen jedem halbpatzigen Wespenstich. Sogar eine neue Glocke hatte vor der letzten Weidezeit noch herbeigeschleppt werden müssen: für sie höchstkuhpersönlich angemessen, gegossen, verziert, »Blösch« gezeichnet. Und jetzt purzelt ein Munikalb nach dem anderen in den Schorrgraben hinaus. Mehrmals hatte Knuchel ins Gras gespuckt, hatte versucht zu urinieren. Wem sollte diese Donnerskuh denn ein anständiges Kuhkalb verwehren wollen? War sie schon zu nobel, um ihresgleichen neben sich auf dem Läger zu dulden? Fürchtet die sich vor der Rivalität ihrer eigenen Töchter? Eine verhexte Ehrenkuh, ein niederträchtiges Heldentier, genau, das ist sie! Hoch prämiert, der Stolz jeder Zuchtschau, gemäß der »Bauernzeitung« sogar eine unentbehrliche Stütze des hohen Leistungsdurchschnitts der Rasse und trotzdem den Ranzen voller nichtsnutziger Stierengringe. Aber fortan sollte wieder vermehrt der ganze Stall, die erste und die letzte, die brävste und die strübste Knuchelkuh zum Zuge kommen, jetzt wird die Futterrechnung wieder mit allen gemacht. Die Hofdame von Blösch mußte von ihrem hohen Roß runter gezwungen, kuhdemokratische Gerechtigkeit im Knuchelstall wieder groß geschrieben werden.

Mit diesen Vorsätzen war der Bauer durchs feuchte Gras aus der Hofstatt zurückgekommen und zu Bett gegangen. Der kurzen Nacht und auch der munikalbernden Blösch zum Trotz wollte er möglichst früh auf das Land hinausfahren: Taufrisch sollte die Grasig eingeholt und in die Krippen gegabelt werden, und als er dazu seinen Spanier aus dem Gaden holen wollte, mehrmals knuchelhart gegen die Tür geknöchelt, darauf im Gaden nur das leerstehende Bett vorgefunden hatte, da war ihm das Wurmen und Würgen und Bittern wieder von tief unten im Magen durch die Brust hinauf in den Hals und weiter hochrutschend schließlich wie ein übler Rausch in den Kopf gestiegen.

»So hör doch jetzt endlich auf zu kratzen!« beharrte die Großmutter.

»Glück hatte er in seinem Lumpenköfferchen wäger keins. Die Donnersblöschkuh hat wieder ein Munikalb rausgedrückt!« Knuchel fuhr sich noch einmal über die Bartstoppeln.

»Eben, eben! Da siehst du nur, fremde Leute, wildfremde Ausländer auf den Hof nehmen, das kommt davon, aber auf mich hört man nicht.« Als wollte sie sich gegen einen unsichtbaren Mückenschwarm wehren, hob die Großmutter ihre Hände beschwörend auf die Höhe ihres Kopfes.

»Jetzt macht doch Schluß mit eurem Gestürm!« meldete sich da die Bäuerin von der Laube herab. »Man könnte auch meinen, dabei ist alles noch im Gaden, und Frau und Kind hat er auch, hier seht selbst! Hier ist das Familienfoto von unserem Spanier!« Sie hielt die gerahmte Aufnahme über das Laubengeländer hinaus.

»Eh du also!« Erschrocken wandte sich die Großmutter der Bäuerin zu. »Es wird nicht sein! Eh du also!«

Auch der Bauer reckte den Kopf, hörte auf, seine Bartstoppeln zu kratzen: »Wo steckt er denn? Wo ist er? Was ist mit ihm? Ich kann der Sache nicht so recht trauen. Der hat doch nicht etwa …« Knuchel unterbrach sich. Ein Schloß klickte. Die Knuchelkinder, die mit alles verfolgenden Augen still an der Hauswand gestanden hatten, kicherten, hielten sich die Nachthemdzipfel vor die Gesichter: Langsam öffnete sich der obere Flügel der zweiteiligen Stalltür.

»Eh beim Donner, da ist er ja!«

»Buenos días«, sagte Ambrosio, und noch einmal, ein wenig leiser, »buenos días«, und ein drittes Mal, kaum hörbar, fast nur die Lippen bewegend, »buenos días«.

»So, im Stall bist du gewesen. Auf der Stallbank eingeschlafen, he?« Der Anflug eines Lächelns kam über Knuchels erhitztes Gesicht. Er atmete auf. »Daß ich den Stall vergessen habe! Bei Gott suchte ich dich gerade dort nicht. Henusode, so wollen wir jetzt fahren. Komm! Vor dem Schopf ist angespannt. Heute wollen wir Grünes füttern. Das gibt Milch.«

Ohne recht zu wissen, wie ihm geschah, saß Ambrosio in seinen knielangen Hosen, in Sandalen und Unterhemd neben dem Knuchelbauer auf dem Traktor, der Motor sprang an, Ambrosio hielt sich fest am harten Notsitz über dem hohen Rad, und das Gespann ratterte auf das Land hinaus.

»So däräwäg, aha so! Däräwäg. Die ganze Nacht allein im Stall. Das hat man jetzt davon.« Die Arme wieder beschwörend gegen einen unsichtbaren Feind erhoben, träppelte die Großmutter zum Hühnerhof hinunter, klaubte noch im Gehen aus der Tiefe der Schürzentasche eine Handvoll Körner hervor und warf sie durchs Drahtgitter vor die Hühner.

»Komm, Bibi, komm!« sagte sie. »Ja, so ist es, komm, Bibi, ja, die ganze Nacht allein im Stall, komm, Bibi, komm!«

Die Knuchelfelder lagen unter graublauem Dunst. Sie atmeten, glühten dumpf. Nebelschwaden zogen darüber hinauf gegen die Anhöhen des Langen Berges. Kieselsteine stoben unter den Traktorreifen weg, kollerten in die Äcker. In den Fahrrinnen des Feldweges wurde der Graswagen hin und her geschleudert. Gabeln und Rechen polterten auf der Ladebrücke.

»So, hier wären wir!« Knuchel riß den Bremshebel hoch und sprang vom Traktor.

Ambrosio tastete nach einem Halt, zog seine Hand zurück.

Der ganze hintere Traktor war mit einer Schicht Wagenschmiere überzogen. Unter der staubschwarzen Oberfläche kam sie gelblichgrün hervor.

Und gleich machte er ein paar unsichere Schritte darauf, hatte ihn endlich unter den Füßen, den Knuchelboden, fühlte auch schon die zähe Schwere, die von ihm ausging, an ihm haftete, lehmig und grün. Solch feucht-fettes Grün. Grün. Grün. Wie angestrichen. Wie Wachs. Zierparkgrün. Grün war auch die feuchte Luft, die Ambrosio kühl in die Lungen glitt. Bald sollte er diesen Boden überall, an seinem ganzen Leib, mit jeder Pore spüren: unter den Fingernägeln, in den Haaren, in den Ohren! Nicht mehr loskommen sollte er von ihm, sollte sich davon ernähren, sollte darin wühlen, ihn auf- und zukratzen.

Ambrosio trat von einem Bein auf das andere. Das Gras kitzelte ihn.

»Ich mähe jetzt, und du nimmst den Rechen. Zweimal längs über die ganze Matte, und dann laden wir auf.« Knuchel hatte mit beiden Händen Grasbüschel ausgerupft, hatte sie unters Auge genommen und mit einem »potz Donner« über sich in die Luft geworfen. »Das fressen sie gern. Schau nur, wie schnell es verschwindet, wirst sehen, potz Donner noch einmal!« Knuchel steckte sich einen Grashalm zwischen die Lippen, koppelte den Wagen los und schwang sich zurück auf den Traktor. Der Grasmäher neigte sich hydraulisch gesteuert in die Horizontale, Knuchel sagte noch einmal »potz Donner«, schaltete, gab Gas und führte die Messer ins Gras.

Nur mühsam ließ sich das Gras zu zwei langen Haufen zusammenrechen. Die Stoppeln stachen Ambrosio in die Füße. Der Rechen war riesig. Immer wieder verhakte er sich im Boden. Ambrosio strampelte und wütete, stemmte sich mit ganzem Gewicht dagegen. Er schwitzte. Noch schwerer und sperriger als der Rechen lag die vierzinkige Grasgabel in Ambrosios Händen. Wie an einem mittelalterlichen Kriegsgerät hielt er sich fest an dem zwei Meter langen Stiel, stach sich beinahe in den eigenen Fuß. Seine Hände schmerzten. Und auf der anderen Seite des Wagens lud Knuchel anstrengungslos seinen Haufen auf. Ambrosio wollte mithalten, kam außer Atem, und als das Fuder endlich geladen war, ließ er sich erschöpft obendrauf fallen.

Auf dem Knuchelhof mußte das Gras wieder runter von der Ladebrücke, mußte mit gezielten Gabelstichen in den Futtergang geworfen und von dort in die Krippen verteilt werden.

»Gib dann der Donnersblösch kein Gäbelchen Grünes mehr als den anderen auch, verstanden!« befahl der Bauer.

Ambrosio verstand nicht.

Während er mit Blasen an den Händen Gabel um Gabel Gras vor die Kuhmäuler hißte, bemerkte er jedoch wohl, daß Blösch ihren Kopf nicht mit den anderen Kühen durch den geöffneten Futterbarren gesteckt hatte; nicht einmal erhoben hatte sie sich.

Blösch lag im Stroh. Gelangweilt betrachtete sie ihr Kalb, die neben ihr gierig fressende Spiegel, dann die geweißelte Wand. Sie, die sonst von pathologischem Futterneid getrieben, keinem zweizentrigen Guschti einen Schübel Klee kampflos überlassen konnte, sie, die es punkto Gefräßigkeit mit den größten Schlemmerkühen der Welt hätte aufnehmen können, sie ignorierte den Duft des ersten Grases im Knuchelstall. Die in Eintracht fressenden Rivalinnen ließen sie kalt. Alles prallte von der breiten, weißen Kuhstirn ab. Nichts interessierte sie: weder Knuchel noch Kalb noch Futter. Nicht einmal die Katzen, die ihre Pfoten in den Schorrgraben stemmten und die wie Messerchen blitzenden Zähne in die noch nicht ganz abgeschiedene, fetzenhaft unter dem Schwanz heraushängende Nachgeburt verkrallten, daran zupften, zerrten und knabberten, nicht einmal die durchbrachen Blöschs apathische Ruhe.

»So soll sie«, sagte Knuchel, »soll sie doch ihren holzbockigen Stierengring hängen lassen. Morgen früh zwängt sie ihn sowieso wieder als erste in den Futterbarren. Ich kenne sie doch, bei Gott, ich kenne die Donnerskuh. Schleckig ist sie, schleckiger als jede andere, und gieriger als Widlilismers Frau! Und jetzt will sie noch anfangen zu theatern, ha, und dann wieder an der Kette reißen wie eine Verrückte, gegen das Holz hornen, nicht aufhören tut sie, bis man den Barrenschieber in die Hände nimmt. Und wenn geöffnet ist, fährt sie gleich mit dem halben Gring ins Heu, und raus mit der Zunge, runter unter das Futter, bis sie sich fast selbst erwürgt. Hör dann, wie das chroset und tätscht, wenn die frißt. Aber diese Donnersblöschkuh hat mich jetzt lange genug geärgert, soll sie einen anderen zum Löl halten. Dieser roten Dame wollen wir’s jetzt zeigen. Da kannst du sicher sein.«

Die Vorbereitungen für die Melkung wurden getroffen, ohne daß Knuchel in die unmittelbare Nähe der hungerstreikenden Blösch geriet, auch für ihr Kalb hatte er kein gutes Wort übrig, hinderte sogar Ambrosio daran, länger als unbedingt notwendig bei diesen beiden Tieren zu verweilen.

»Der brauchst du wäger nicht noch zu chüderlen, laß die nur täupelen.« Nicht einen Blick warf Knuchel auf den Nabel des Kalbes, nicht einen prüfenden Griff tat er ihm ins Fell. Die Netzhaut wurde nicht auf Vitaminmangel, Rachen und Mundhöhle nicht auf eine Schleimverstopfung untersucht. Knuchels Aufmerksamkeit galt dem anderen Kuhvolk im Stall. Da wurde getätschelt, gekrault, links und rechts gut zugesprochen, auch gewitzelt und gekuhhänselt. Ambrosio folgte dem Bauern in jede Ecke, nickte, berührte schon ab und zu ein Fell.

»Ja, schau ihn dir nur an! Da hätten wir ihn jetzt, den Spanier, unsern Melker. Möchtest ihm wohl eine Vorderklaue hinstrekken?« meinte der Bauer zu der munteren Bäbe, die Ambrosio am Arm leckte.

Noch war es düster im Stall. Spärlich war das Licht, das zwei Glühbirnen über die zwölf Kuhleiber hinwegwarfen. Ein Geranke von Spinnennetzen hing wie ein Schleier an Decke und Wänden. Dunkel war auch die Ecke, aus der Knuchel nacheinander Kotschippe, Mistgabel, Streugabel, Stallbesen hervorholte. Demonstrativ hantierte der Bauer das Stallwerkzeug um eine oder zwei Kühe herum und reichte es mit einem unausgesprochenen »so, mach’s nach« im Gesicht an Ambrosio weiter.

Knuchels Gesten waren unmißverständlich. Ambrosio merkte sich Griffe und Kniffe, staunte, dachte: Caray, si éste se mueve por cinco.

Der Bauer stallwerkte bedächtig, doch mit Eleganz; da krümmte sich kein Finger ohne Nutzen, nichts bewegte sich planlos, ruhig und riesig stand er da und handhabte Kotschippe, Mistgabel, Streugabel, Stallbesen, als wären es natürliche Verlängerungen seiner Arme und nicht viel zu großes Herkuleszeug, nicht wahre Undinger von Geräten, wie es davon in ganz Coruña keine gibt.

»Hooo! Hüüü!« rief Ambrosio den Kühen zu. Wie Knuchel hob und senkte er seine Stimme, drängte sich mit diesen beiden ersten Wörtern in einer neuen Sprache zwischen die Leiber. Er stemmte sich gegen ihre Hinterteile, preßte sie an den Flanken zur Seite und trat trotz der Sandalen an den nackten Füßen hin, wo er hintreten mußte, wo es auch war, in Gülle, Dreck, ins stechende Stroh, dachte nur an die Dreizackgabel, die es, neben und zwischen den Beinen durch, zu führen galt. Er hob und schob den Mist, streifte keine Klaue, zettete das Stroh, kriegte feuchte Schweifschläge ins Gesicht, doch was er leistete, war von Blösch bis zu Bäbe kuhgerechte Stallarbeit.

»Es wird eine Sache sein wie hier, in Spanien«, sagte Knuchel. »Ihr habt es dort wohl nicht viel anders, he? Gut gemistet ist halb gemolken! Oder etwa nicht?« Er verfolgte, was Ambrosio unter den Tieren weg mit der Schippe vom Läger schabte, verfolgte den braungrünen Fluß, hielt bei Stauungen den eigenen Stiefel in den Schorrgraben, schob und schob, spielerisch, die Hände in den Hosentaschen, schob, bis es träge und fett in die Jauchegrube plumpste. Dieser kleine Donnersspanier kann wohl, weiß Gott, noch richtig melken, ging es ihm durch den Kopf. Schon lachte er innerlich, und als Ambrosio ein paar Büschel frischen Strohs zuviel auf der Mistgabel hatte, da rupfte Knuchel die gelben Halme aus dem Haufen von der Mistbänne und warf sie zurück auf das Läger. »Nur den Mist! Nur den Mist!« lachte er. »Oh ja, auf den Miststock bringen wir nur den Mist. Und aufzuladen brauchst du dann wäger auch nicht so hoch. Führ du die Bänne lieber einmal mehr aus dem Stall. Eh ja, pressieren tut es nicht, so nimm dir Zeit, gekippt ist so eine Karre gar schnell. Aber komm, mach! Wir wollen anfangen mit Anrüsten!«

Knuchel mußte endlich wissen, wie es stand um des Spaniers Griff. Kann er oder kann er nicht? Das war die Frage. Es zuckte in den knorrigen Melkergelenken an seinen Händen. Sein Unterkiefer drängte zur Seite, verzerrte Muskeln an Hals und Wangen. Er kratzte sich wieder an wunder Haut. Sollte sich denn der Dorfkäser dauernd ungestraft in anderer Leute Angelegenheiten mischen? Wie hat doch der Unflat diesen willigen Spanier schon vor seiner Ankunft wie einen Feglumpen über jeden ungewaschenen Küchenboden im Dorf oben gezogen, ja, beim Donner, noch durchs letzte Bschüttloch! Dieser Käserfritz! Kein gutes Haar ließ er an dem Mann. Und kannte er ihn? Überhaupt nicht. Und geht es ihn etwas an? Und hat das Vieh etwa nichts dazu zu sagen? Jetzt wollen wir doch sehen, wie die Kühe zu der Sache stehen.

Draußen vor dem Stall sah sich Ambrosio den Miststock an. Es war ein Fuhre um Fuhre aufgetragener braunschwarzer Berg. Zwei Seiten schmiegten sich in die Rundung der Auffahrt und an die Außenwand des Kuhstalls. Die anderen zwei Seiten waren in ihrer ganzen zweieinhalb-metrigen Höhe mit einem mäanderähnlichen Zopfmuster verziert. In mühsamer Gabelarbeit hatten Knuchel und Ruedi wöchendich einmal die faßbaren Strähnen und Büschel im Miststroh zusammengerafft und, ähnlich wie der Korber die Weiden, miteinander vefflochten. Das gab dem Haufen Form, auch den nötigen Halt und hielt den ganzen Mist außenrum wie innendrin feucht und frisch.

Vaya montón de mierda, dachte Ambrosio. Es roch und kroch ihm unter die Haut, wie Salbe in die Nase. Die Fliegenschwärme summten. Der Karren war überladen. Als Rampe diente ein Tannenbrett. Es wackelte unter Ambrosios Füßen. Unten rann schwarzglänzende Gülle in die Auffangrinne. In einer Lache erkannte Ambrosio seine eigenen verzerrten Gesichtszüge. Das Brett war glitschrig. Ambrosio kämpfte, kämpfte gegen einen Sturz in den Dreck. Die Fuhre wurde schwerer an seinen Armen, er blieb stecken. Mücken schwirrten ihm um die Beine, flogen ihm in die Augen. Er zwinkerte, hatte keine Hand frei, um sich zu wehren. Caramba! Mit einem letzten Stoß gab er der Karre genug Schwung, stemmte sie hoch, die Ladung kam ins Rutschen. Schwer und träge legte sich Mist zu Mist. Caramba! Wären seine Hände sauber gewesen, hätte sich Ambrosio trotz Getier und Gestank eine Zigarette gedreht. Zuoberst auf dem Knuchelmist hätte er seinen Rücken gestreckt und den Tabakrauch von ganz tief unten gegen den Himmel geblasen. Statt dessen zog er den gekippten Karren zurück auf das Brett und führte ihn hinter sich her vom Miststock herunter.

Der Knuchelbauer wartete. Er streckte Ambrosio eine doppelpfündige STEINFELS-Seife vor die Brust und zeigte auf den Hofbrunnen. Es war ein rauher Klumpen Seife, der Ambrosio wie ein Ziegelstein in den Händen lag. Esto es para lavarse las manos? Der kantige Klotz. Die Kotkrusten waren angetrocknet. Ambrosio rieb wie wild, seifte ein, spülte, seifte wieder ein, spülte gründlicher. Der Dreck war widerspenstig. Am Fuß des Brunnentroges kratzte er sich eine Handvoll Sand zusammen, rieb diesen in Poren und Hautritzen; er führte die Borsten einer herumliegenden Bürste unter die Fingernägel. »Damit nicht!« Knuchel trat herbei und packte die Bürste. »Die ist für das Milchgeschirr, für Bränten, Kannen und Kübel. Komm du jetzt.«

Er lachte. »Deine Talpen sind jetzt schon sauber genug, sauberer als die von der Hebamme. Du hast es weiß Gott wie der Vehdoktor. Der will auch nie aufhören, im Brunnentrog herumzuschwadern. Und Seife braucht der! Gewiß jedesmal ein halbes Pfund. Aber du, du brauchst ja nicht zu operieren, nur melken mußt du.« Knuchel lachte und griff nach einem Melkkübel. »Nur melken, nicht operieren, nur melken, ha ha ha!«

Und dann saß Ambrosio unter einer Knuchelkuh.

Mit der gumpigen Bössy hatte der Bauer vorgemolken, hatte gezeigt, was auf dem Langen Berg dabei gang und gäbe war. »So exakt wie wir hier melkt sonst auf der ganzen Welt niemand«, hatte er gesagt.

Bössy war eine Kuh im besten Alter, gutmütig und, wenn auch tief und kurz gewachsen, voll und fett in allen Griffen. Aber Geduld besaß sie weniger als ein durstiges Kalb. Beim ersten Klirren und Läuten des Milchgeschirrs am Hofbrunnen konnte sie vor Aufregung ihre Milch nicht mehr zurückhalten. Während ihre Kumpaninnen zu muhen begannen oder dem geräuschvollen Hin-und-her-Halsen an den Ketten erlagen, fing Bössys Euter beim leisesten blechernen Klang an zu tröpfeln. Oft nur zaghaft, manchmal jedoch schamlos freizügig. Besonders in den ersten Monaten ihrer Laktationszeit wechselte sie kaum noch einmal das Standbein, bevor sie dem Überdruck zwischen ihren Hinterbeinen nachgab. Darüber freuten sich jedoch nur die Katzen. Die saßen Sommer und Winter eine halbe Stunde vor der Melkzeit im Stallgang, um beim ersten Geschepper wie auf ein Kommando über den Schorrgraben hinweg unter Bössy in Stellung zu springen. Der Bauer dagegen sah die weißen Rinnsale nur ungern lange in den Katzenmäulern verschwinden und melkte Bössy immer zuerst.

Ambrosio hatte gut aufgepaßt.

Er hatte sich gemerkt, wie der Bauer die ersten Strahlen Milch aus jedem Viertel im Euter nicht in die Melchter, auch nicht in die Streue melkte, sondern gemäß Artikel 64, Absatz 5 der VERORDNUNG ÜBER DEN VERKEHR MIT LEBENSMITTELN UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDEN jeden Strahl gesondert in einer schwarzen Schale aufgefangen und auf seine Beschaffenheit hin geprüft hatte. Es hatte weder griesige oder flockige Ausscheidungen noch sonst eine Unregelmäßigkeit zu vermerken gegeben, und der Bauer hatte, in den Kübel zielend, eindringlicher zu drücken und zu ziehen begonnen. Die Knuchelhände hatten sich mit einer widersprüchlichen Geschmeidigkeit unter Bössy auf und ab bewegt. Klotzig, aber nicht ungelenk waren sie sofort in einen stabilen Rhythmus gefallen, den sie auch ohne Unterbruch bis über das Ausmelken hinaus einzuhalten vermocht hatten. Die ovale Melchter zwischen den Knuchelknien hatte sich dabei bis zum Rand mit Milch und Schaum angefüllt.

Und dann war es an Ambrosio gewesen, seine Kunst zu beweisen.

Tief hatte er in die Melkfettbüchse gegriffen, hatte sich vorher noch mehrmals umständlich die Hemdsärmel bis auf die Schultern hinaufgeschoben, hatte sich geräuspert und nach heimatlicher Manier, daß es fließen möge, aus trockenem Hals gespuckt. Im engsten Loch des Lederriemens hatte er sich den einbeinigen Melkstuhl umgeschnallt und war hinter die Kühe auf das Läger getreten. Wie Berge, die er zu versetzen hatte, waren die stockigen Gestelle der Kuhhinterteile vor ihm aufgebaut. Er mußte sie auseinanderdrängen, mußte eine Bresche schlagen bis hin zum vollen Flora-Euter, mußte die herumflitzenden Schwänze packen, festhalten am Stiel und über die buschigen Enden die Gummischnüre stülpen, und die blinden Brocken aus Fell und Knochen wollten nicht weichen, keinen Millimeter, wie er auch kuhkommandierte, wie er auch links und rechts an die Flanken boxte, hinten waren die Tiere x-beinig verstrebt, die Klauen wie verwurzelt fest am Boden, und vorne, vorne an den langen Hälsen in den dicken Köpfen, kümmerte man sich wenig um den Fremden, der nicht einmal auf den Zehenspitzen anständig über eine Kuhkuppe hinwegzugucken vermochte.

Die am Vortage zu leistungssteigerndem Ehrgeiz erwachte Flora machte mit ihrer Nachbarin Meye gemeinsame Sache. Sie rieben sich so inbrünstig aneinander, daß auch Knuchel Ambrosio keinen Zugang zu Floras Euter verschaffen konnte. »Was machen die jetzt wieder für ein Theater!« ärgerte er sich. »Ihr seid jetzt dumme Kühe. Man könnte meinen, tun die weiß Gott, als ob es das erste Mal wäre. Komm! Nimm halt zuerst die Meye an die Reihe!«

Und dann melkte Ambrosio.

Beim Anrüsten hatte Meye zwar mißtrauisch gemuht, war zur Seite gewichen und hatte mit einem angezogenen Hinterbein die Melchter unter ihrem Bauch wegzustoßen versucht. Ambrosio hatte ihr die Stirn in die Flanke gedrückt, hatte sie weit oben unter dem Bauch am Voreuter massiert. Der Hormonfluß war in Gang gekommen, Meye hatte sich kaum mehr gewehrt, hatte die Milch heruntergelassen und sich schon beim ersten Spritzer willig wie eine Musterkuh breit und tief über die Melchter gestellt.

Knuchels Hals streckte sich. Seine Unterlippe rutschte über die Oberlippe hoch. Er lutschte. »Schau du jetzt die Meye! Zuerst weiß sie nicht, wie blöd sie tun will, und dann … die Donnersmeye!« sagte er.

Das Euter von Meye war leicht rechteckig, Voreuter und Hintereuter waren zuchtgerecht abgestuft, die Viertel waren drüsig, gleichmäßig gewölbt, bläulich und markant traten gesunde Adern hervor, an den Zitzen gab es keine Narben, keine infektionsanfälligen Ritzen, auch waren alle vier gleichgerichtet, milchdicht und mit schön abgerundeten Schließmuskeln versehen. Das ganze saß hoch zwischen den Hinterbeinen und war in der Breite gerade richtig für einen ungehinderten Gang. Nur einen Mangel hatte das sonst ideale Euter: An einem der Striche sprossen unerwünschte Haare. Wie Fäden umkräuselten sie die rosagelbe Haut. Wegen dieser »Donnerslocken«, wie Knuchel sie nannte, hatte sich Meye geweigert, ihre Kälber zu säugen, da deren Mäuler in ihrer unstillbaren Milchgier keine Rücksicht kannten. Sie sogen und zerrten an den Haaren, bis es Meye unerträglich geworden war. Ambrosio wußte gleich, was los war. Er faßte den betroffenen Strich noch sanfter an als die anderen und preßte die Milch nicht ziehend, sondern durch abwechselndes Zusammendrücken aller Finger heraus. Es fiel ihm leicht, behutsam zu arbeiten. Seine Hände waren vom Knuchelstallwerkzeug zerschunden und mit Blasen behaftet. Von den kuhwarmen Zitzen erhoffte er sich ein wenig Linderung der Schmerzen.

Knuchel bückte sich. Seine Unterlippe lutschte vergnügt an der Oberlippe. Er hörte die Milchbläschen in Meyes Drüsengewebe platzen; als wenn er selbst mölke, seinen eigenen Kopf an ihrem Bauch hätte, hörte er die Milch durch die Kanälchen und Ventile des aktivierten Euters rauschen, er hörte, wie sie sich in den Zisternen über den Zitzen staute, er hörte das pulsierende Blut drücken, und er mochte den Klang der ersten Strahlen. Mit metallenem Trommeln spritzten sie auf den Boden der Melchter. Er lauschte dem fetter werdenden Zischen im sich füllenden Gefäß. »Das ist Musik, oder nicht?« flüsterte er unter Meye durch Ambrosio zu. »Das ist Musik.« Um die Kuh nicht abklingen zu lassen, massierte er ihr den Schwanzansatz. Wenn nur der Käser hier wäre, der Plagöricheib, hier könnte er vielleicht noch etwas lernen, dachte er. Aber genau. Und die Großmutter auch. Das wäre mir noch. Melkmaschinen. Melkmaschinen. Man könnte auch meinen. Was der Mann da bietet, ist mir gewiß lieber. Ja, jetzt sollten sie kommen, die Herren Vertreter, wollten sie doch jetzt anschwirren mit ihren Krawatten und mit ihren Ledermappen. Aber eben, wenn es etwas zu sehen gibt, kommt keiner. Kein Schwanz. Nicht mal der von der Bauernzentrale. Nähme mich weiß Gott wunder, ob sie nicht wieder etwas Geschriebenes hervorziehen würden, irgend so einen Fackel mit Zahlen aus Amerika haben die ja immer noch übrig. Fähige Melker gebe es heute weit und breit keine mehr, ja bei Gott, hier sieht man es! Gaffen könnten sie jetzt, genau, bis ihnen die Stielaugen in den Mist rollen, nein, der Spanier ist in Ordnung, den kann man ungeniert an die brävsten Euter lassen, der macht nichts kaputt, der hat es in den Händen, der hat, was man brauchen kann, das sieht man auf den ersten Blick, viel besser als einen Milchsauger, viel besser konnte er Ambrosio gebrauchen! Und Strom verbraucht er auch keinen.

Für Knuchels Geschmack wirkten Ambrosios Hände an den Zitzen etwas schmal, beim genauen Hinsehen dazu noch mager. Er meinte sogar, die Bäuerin hätte mehr Fleisch an den Fingern. Was er aber damit anstellt, das darf sich sehen lassen. Nur an der Montur fehlt es ihm, anständige Hosen braucht er, eine Kutte, Stiefel und etwas auf den Kopf, Riemlischuhe sind nichts für den Knuchelstall.

Schief erhob sich Ambrosio. Der Melkstuhlriemen war leicht verrutscht. Die Melchter war platschvoll. Der Bauer zog den Kopf ein, verkürzte Hals und Nacken. Die Meyenmilch hing schwer an Ambrosio. Er schwankte. Caramba, mira que lo tienen todo enorme. Eine Kanne stand auf dem Hundekarren vor der Stalltür. Mit dem ausgestreckten rechten Arm hielt Ambrosio das Gleichgewicht. Er trug die Milch am Bauern vorbei und leerte sie durchs Sieb in die Kanne. Eine Schaumkrone blieb zurück. »Was meinst du dazu, willst du es noch einmal probieren?« fragte Knuchel. »He ja, mit der Flora. Kosten täte es nichts, es ginge wäger nur um das Probieren. Sag, was meinst du?«

Ambrosio versuchte es.

Bevor er überhaupt einen Fuß hinter sie auf das Läger gesetzt hatte, trat ihm Flora aus dem Weg und ließ ihm genügend Platz, um sich zu setzen. Den Schweif hielt sie unbeweglich zwischen den Knien, senkte am anderen Ende den Kopf; das Kettengerassel verstummte, das Muhen wurde von einem ruhigen, gleichmäßigen Atmen abgelöst. Ambrosio festigte den Halt seiner Füße im Stroh, richtete die Melchter aus, stemmte seine Stirn in die Flanke, griff zu und … Flora war ihm ganz Euter.

»Jetzt beim Donner!« Knuchel verlor die Kontrolle über seine Unterlippe. Die Oberlippe war verschwunden. Auch Flora läßt den Fremden einfach so ran, macht keine Tänze mehr. Er holte sich Stuhl und Melchter, schob sich sein Käppi tiefer ins Gesicht und setzte sich unter die Bäbe, die ganz hinten im Stall neben Fleck besonders ungeduldig in ihrer Milch stand.

Vierhändig wurde die Montagmorgenmelkung im angeschlagenen Takt durchgezogen. Tempoeinbuße war keine zu verzeichnen. Die Milch floß, der Bauer lachte, eine Kuh nach der anderen ergab sich erleichtert dem Wiederkäuen, Prinz wurde unruhig an der Kette. Als Ruedi den Stall betrat und auch noch mithelfen wollte, da war längst der letzte weiße Tropfen aus dem Schwammgewebe der elf Blöschkumpaninnen gepreßt. Man war schon beim Abketten.

Nach dem Tränkungsgang rührte der Knuchelbauer in den Kannen auf dem Karren. »He ja, man muß sie melken, wenn sie Milch geben«, sagte er. »Aber jetzt wollen wir zu Tisch, ich rieche die Rösti. Nachher gehen wir mit dem Spanier auf die Genossenschaft. Der braucht anständige Hosen, eine Kutte, Stiefel und etwas auf den Kopf.«

Am Knuchelküchentürenholz schabten schwere Pfoten, eine Kralle drängte sich in den Spalt über der Schwelle, und auf das Kratzen folgte ein Jaulen.

»So, dann wollen wir gehen mit der Milch, unser Prinz kann kaum mehr warten.« Der Bauer fuhr sich mit dem Ärmel über die Lippen und erhob sich als erster vom Tisch.