6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

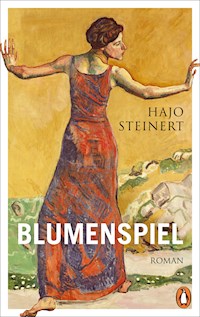

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von Cöln am Rhein zum Monte Verità – ein langer Weg zum kurzen Glück

Mit einem Strohhut auf dem Kopf und seinem Hammer im Rucksack verlässt der junge Kunstschmied Heinrich 1908 das heimatliche Bergische Land. In Cöln am Rhein, so hat er gehört, werden tüchtige Männer gesucht. Doch die Stadt, in der es kreischt und kracht, hupt und dröhnt, schüchtert ihn ein. Trotz der Warnung seiner Vermieterin Else lässt er sich durch Straßen und Gassen treiben, von einer Kneipe zur anderen. Alles ändert sich, als er die wunderschöne, flatterhafte und doch selbstbewusste Näherin Hedwig kennenlernt. Heinrich träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Doch Hedwig hat andere Pläne. Sie hat von einem Berg gehört, auf dem es sich so frei leben ließe wie sonst nirgendwo. Am Ende nimmt sie den stillen Heinrich mit nach Ascona und hoch auf den Monte Verità. Was dort passiert, verändert alles.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Mit einem Strohhut auf dem Kopf und seinem Hammer im Rucksack verlässt der junge Kunstschmied Heinrich 1908 das heimatliche Bergische Land. In Cöln am Rhein, so hat er gehört, werden tüchtige Männer gesucht. Doch die Stadt, in der es kreischt und kracht, hupt und dröhnt, schüchtert ihn ein. Trotz der Warnung seiner Vermieterin Else lässt er sich durch Straßen und Gassen treiben, von einer Kneipe zur anderen. Alles ändert sich, als er die wunderschöne, flatterhafte und doch selbstbewusste Näherin Hedwig kennenlernt. Heinrich träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Doch Hedwig hat andere Pläne. Sie hat von einem Berg gehört, auf dem es sich so frei leben ließe wie sonst nirgendwo. Am Ende nimmt sie den stillen Heinrich mit nach Ascona und hoch auf den Monte Verità. Was dort passiert, verändert alles.

Hajo Steinert, geboren 1952, arbeitete von 1986 bis 2016 in der Literatur-Redaktion des Deutschlandfunks. Buchveröffentlichungen und Herausgaben erstrecken sich über die Themengebiete Deutsche Literatur, Lyrik, Fotografie und Kulturgeschichte des Fußballs. 2015 erschien sein Roman »Der Liebesidiot« im Knaus Verlag. Hajo Steinert lebt in Köln.

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook

HAJOSTEINERT

BLUMENSPIEL

Roman

Für Nate und Bine, Friedrich und Marie

Und so verließen sie die Städte, die Träumer und Künstler, Faulenzer und Vagabunden, Prediger und Poeten, einzeln, zu zweit und in kleinen Gruppen, angetrieben von der Sehnsucht nach einem Leben unter blauem Himmel, in luftigen Höhen, auf blühenden Wiesen, frei sollte alles sein, vor allem die Liebe.

Sie brachen auf, alles Laute und Grobe hinter sich zu lassen. Sie verweigerten sich dem Tempo und Lärm des angebrochenen Jahrhunderts, in dem Motoren und Schienen, Geschäfte und Maschinen den Ton angeben. Es hieß auch, immer mehr Kanonen würden gebaut, Uniformen hingen einsatzbereit in den Spinden. Damit wollten sie nichts zu tun haben. Sie wollten unter sich sein, in Frieden gelassen werden, sich abschotten gegen den Rest der Welt, und wenn es nicht anders ging, sie verändern. Sie suchten das Paradies und fanden einen See, ein Dorf und einen Berg.

ERSTERTEIL

Cöln am Rhein, 1908

1

Noch vor Sonnenaufgang wanderte er los, über Feldwege, an blühenden Wiesen, Weiden und Waldrändern vorbei, über die Landstraße, fast nur bergab. Gelegentlich hielt ein Fuhrwerk und nahm ihn ein Stück des Weges mit. Wohin er denn wolle mit seinem Gepäck. Als er den Kutschern sein Ziel nannte, schauten sie ihn ungläubig an und schüttelten den Kopf. Wer in diese Stadt ziehe, der komme nicht mehr lebend zurück.

Das Nötigste an Kleidung war in seinem Koffer verstaut, in seinem Rucksack eine Feldflasche mit Wasser, sein Hammer, Soldatenmesser, Zeichenblock, seine Farbstifte, die Bibel, das Hochzeitsfoto seiner Eltern, ein Umschlag mit Geld und eine geschmiedete, blattgoldüberzogene Rose. Einen Strohhut auf dem Kopf, Schweißperlen auf der Stirn, das Hemd am Rücken durchnässt, die Haut an der linken Ferse ein Stück aufgerissen, kam er noch am selben Tag mit schweren Beinen und Schmerzen in Cöln am Rhein an. Es war schon fast dunkel.

Gesehen hatte er ihn schon von Weitem. Ihm war, als bohrten sich seine beiden Spitzen in die Wolken hinein. Er kannte ihn nur vom Hörensagen. Sein Vater, seine Mutter und der Schankwirt in Engelskirchen hatten häufig von ihm gesprochen. Wie hoch er in Wirklichkeit war, hatte er sich nicht vorstellen können. Als er endlich vor ihm stand, fasste er ihn an, hielt sich an ihm fest, trat einige Meter zurück und schaute steil an ihm hoch. Ihm wurde schwindlig. Er griff sich an die Stirn, sank auf die Knie vor Erschöpfung. Eines Tages, hatte sein Vater gesagt, fiele der Cölner Dom um, er stehe auf Sand, die ganze Stadt sei dem Untergang geweiht. Passanten halfen Heinrich wieder auf die Beine, setzten ihm den Strohhut auf den Kopf, gingen weiter und drehten sich nicht nach ihm um. Er stand da, wusste nicht vor, nicht zurück.

Ein Zweispänner rasselte an ihm vorbei, ein Automobil röhrte über das Pflaster, ein Kutscher ließ seine Peitsche knallen, eine Straßenbahn quietschte um die Kurve, kam direkt auf ihn zu, an der Oberleitung sprühten die Funken. Er duckte sich, hielt sich die Ohren zu und lief weg. Nach wenigen Metern blieb er stehen, drehte sich um, der Koffer stand noch da, wo er ihn zurückgelassen hatte. Woher sollte er wissen, dass die Elektrische nicht auf ihn, sondern er auf sie achten musste?

Er traute sich nicht, jemanden zu fragen, mit welcher Linie, in welche Richtung er fahren müsse, um hinzukommen, wo er erwartet wurde. Klettenberg? Zoo-Flora? Nippes? Chlodwig-Platz? Ein Mann in Uniform – Pickelhaube auf dem Kopf, der Schnurrbart gezwirbelt, die Backen wie aufgeblasen – stellte sich vor ihm auf, schob eine Trillerpfeife zwischen seine Lippen und blies hinein. Der schrille Ton ließ Heinrich zusammenzucken. Und als wäre es damit nicht genug, herrschte die Pickelhaube ihn mit schneidender Stimme an. Er solle sich verdammt noch mal rühren, stehen bleiben sei hier lebensgefährlich. Dann, etwas leiser in der Stimme die Frage, was er denn da schon die ganze Zeit in der Hand festhalte, ob er ihm etwas verheimliche.

Gehorsam streckte Heinrich ihm einen abgegriffenen Zettel entgegen. Außer einer Adresse und einem Gruß stand darauf nichts. Mit dem Daumen wies der Schutzmann Heinrich den Weg. »Linie 5, zwanzig Pfennige, einfache Fahrt«, rief er noch hinterher, »sechs Stationen bis zum Ubier-Ring.« Dann steckte er wieder seine Trillerpfeife in den Mund. Es war dieses Mal kein lang gezogener Pfiff, kein befehlshaberischer Ton, sondern nur ein kurzes, helles, fast freundliches Piepen. An Blumenrabatten vorbei ging Heinrich geradeaus weiter, Richtung Rheinufer, zur Straßenbahnhaltestelle, wo einige Männer und Frauen, ohne miteinander zu sprechen, in einer Reihe standen und warteten, bis eine Elektrische quietschend heranfuhr.

Heinrich schaute zu, wie die Wartenden, einer nach dem anderen, in die Bahn stiegen, die rumpelnd davonfuhr. Heinrich blieb draußen stehen. Als sich die nächste Bahn eine halbe Stunde später näherte und sich schon wieder eine Warteschlange gebildet hatte, rückte er nach, ließ aber allen anderen den Vortritt. Niemand sollte beobachten, wie er sich beim Einsteigen anstellte. Keinen wollte er beim Hochschieben des Koffers inkommodieren. So musste er, weil im Inneren kein Platz für ihn war, außen, auf einem Trittbrett stehend, die Fahrkarte lösen und am Rhein entlang in den Süden der Stadt fahren. Seine linke Hand umklammerte eine kalte Eisenstange, den Koffer hatte er zwischen seine Beine geklemmt, direkt neben ihm stand der Fahrer. Es war die erste Straßenbahnfahrt seines Lebens.

Bald schaute er nicht mehr nur ängstlich nach unten zu seinem Koffer, er reckte sich nach den Dampfern auf dem Fluss. Als wären sie aneinandergekettet, lagen sie dicht an dicht am Ufer an. Er hatte noch nie echte Schiffe gesehen. In der Agger, dem schmalen Fluss seiner Kindheit, waren es Papierboote, denen er am Ufer, einen Stock in der Hand, nachgelaufen war, bis sie versanken.

Eine junge Frau stieg an der nächsten Haltestelle zu, schob sich hastig an ihm vorbei. Fast wäre sie auf seinen Fuß getreten. Er wollte sich nach ihr umdrehen. Dabei drückte sein Rucksack gegen ihre Schulter. Ihren Hut mit imposantem Blumenaufbau hielt sie fest, Heinrich blickte betreten zur Seite, dachte für eine Sekunde daran, seinen Strohhut zu ziehen und sich zu entschuldigen, tat dann aber doch so, als wäre ihm keinerlei Missgeschick unterlaufen. Auch die Frau verhielt sich so, als wäre nichts geschehen. Aber vielleicht hatte sie ihn überhaupt nicht bemerkt. Heinrich war erleichtert, als sie, ohne ihn mit Blicken zu strafen, nach nur zwei oder drei Haltestellen wieder ausstieg.

Am Ubier-Ring war er an der Reihe. Er versuchte, trotz seines schweren Gepäcks, so zügig auszusteigen, wie es die Frau vor ihm tat. Wegen seiner schmerzenden Ferse musste er immer langsamer gehen. Als er schließlich vor dem gesuchten Straßenschild stand, zog er seinen linken Schuh aus und steckte ihn in den Rucksack.

Seine zukünftige Zimmerwirtin hatte angeboten, ihn am Bahnhof abzuholen. Doch Heinrich hatte ihr ein Telegramm geschrieben, das sei nicht nötig, er werde den Weg schon alleine finden. Dass er zu Fuß von Engelskirchen nach Cöln gehen wollte, weil er Angst vor einer Fahrt mit der Eisenbahn hatte, teilte er ihr nicht mit.

Das Haus mit der Nummer 7 in der Teutoburger Straße stand in einer Reihe mit anderen Neubauten in gleichem Stil. Die Fassaden waren mit eingemeißelten Fratzen, Löwenköpfen, Frauengesichtern, Girlanden und Häuptern lockenmähniger Heroen verziert. Auf der vierten Etage ragte ein kleiner Balkon hervor, mit schmiedeeisernem Geländer. Linker Hand am Hauseingang ein Klingelschild, darauf die unterschiedlichsten Namen. Für jede Wohnung gab es einen eigenen Klingelknopf. Neben dem obersten stand nicht nur »Else Römer«, sondern auch, und das in Buchstaben von gleicher Größe, »Heinrich Karthaus« eingraviert. Offensichtlich sollte er sich in Cöln schnell zu Hause fühlen. Aber wer würde hier schon klingeln und zu ihm hochkommen wollen? Niemand kannte ihn in dieser Stadt. Trotzdem war er stolz. Sein Name auf einem Klingelschild! Nur der Theodor zwischen Heinrich und Karthaus fehlte. Zu Hause hatte es weder ein Klingelschild noch eine Klingel gegeben. Man wusste im Dorf, wer wo wohnte. Dort wurde an die Haustüre geklopft. Den Türklopfer hatte er selbst geschmiedet. Das Skelett seines Elternhauses bestand aus schwarzen, recht- und spitzwinklig verstrebten Holzbalken. Es war flach und schon sehr alt.

Heinrich klingelte. Er war sich unschlüssig, ob seine Zimmerwirtin herunterkommen und ihn abholen würde. Als zwei Jungen sich an ihm vorbeidrängelten, gab er sich einen Ruck und folgte ihnen einfach durch die Haustür. Sie nahmen drei Stufen auf einmal im Sturm durch das Treppenhaus, er duckte sich, blieb im Flur stehen und schaute sich um. Eine Lampe hing an drei Eisenketten von der hohen Decke herunter. Sie war aus Milchglas und hatte die Form einer übergroßen Salatschüssel. Die Wände im Hausflur waren bis auf Brusthöhe blaugrün gekachelt. Der Knauf auf der untersten Strebe des Treppengeländers hatte die Form einer Pickelhaube. Die Streben am Geländer waren gedrechselt.

Beim Hochgehen ließ Heinrich seine Finger über den blanken Handlauf gleiten. Auch er war aus dunkler Eiche. Sollte sich hier einer, mit den Füßen voran, bäuchlings auf den Handlauf legen, käme seine Rutschfahrt an der Pickelhaube zu einem schmerzhaften Ende. Die Stufen waren aus Stein, nicht aus Holz. Niemand im Haus würde von seinem Aufstieg etwas mitbekommen, kein Knarren würde ihn verraten, keiner würde sehen, dass er, Heinrich Theodor Karthaus, in den vierten Stock eines Hauses in Cöln am Rhein hinaufschritt, in sein neues Zuhause. Auf jedem Stockwerk blieb er stehen, stellte seinen Koffer kurz ab und atmete durch.

Die Wohnung lag im vierten Stock unter dem Dachboden. Else Römer erwartete ihn schon vor der Tür, stellte ihren Kopf ein wenig schief, betrachtete ihn mit einem Willkommenslächeln, streckte ihm beide Hände entgegen und bat ihn herein. »Was ist mit Ihrem linken Schuh?« – »Er steckt in meinem Rucksack.« – »Was ist passiert?« – »An meiner Ferse ist die Haut ab.« – »Wie konnte das geschehen?« – »Ich weiß auch nicht, der Weg war sehr lang.« – »Sind Sie etwa zu Fuß vom Bahnhof gekommen?« – »Nein, mit der Straßenbahn.«

Elses braunes Haar war an den Seiten eingerollt. Über ihrer hochgeschlossenen weißen Bluse, an der eine jadegrüne Brosche steckte, und ihrem dunkelroten, großzügig Falten werfenden Rock trug sie eine grau-schwarze, längs gestreifte Trägerschürze. Die Zimmerwirtin führte ihn durch die Wohnung. Ihr Rock war so lang, dass er beim Gehen über den Boden wischte. Die Wohnung bestand aus zwei Kammern, einer Wohnküche und einem Lokus. Eine Kloschüssel aus Porzellan mit Wasserspülung und Waschbecken mitten in der Wohnung – so etwas war in Engelskirchen undenkbar.

Daheim hatte es nur ein Plumpsklo aus Holz gegeben. Es stand in einem Verschlag draußen neben der Schmiede. Heinrich hatte die Ruhe auf dem Donnerbalken immer genossen. Manches Mal hatte er sich dorthin zurückgezogen, auch wenn er nicht musste, um sich in eine Fotokarte zu vertiefen, auf der eine nackte Frau, an einen Baumstamm gelehnt, einen Apfel in die Höhe hält. Es konnte nur sein Vater gewesen sein, der die Fotokarte unter der losen Diele im Klohäuschen versteckt hatte. Immer, bevor Heinrich den verschwiegenen Ort wieder verließ, legte er sie millimetergenau auf ihren angestammten Platz zurück. Das Bild dieser nackten Eva landete in seiner Bibel, die Bibel in seinem Rucksack, als er Engelskirchen den Rücken kehrte.

»Stellen Sie Ihr Gepäck schon mal in Ihre Kammer, erste Tür links.« Else Römer hatte eine beruhigend warme Stimme. Heinrich stellte seinen Koffer und den Rucksack hinein und folgte ihr. Sie führte ihn alsdann in die Wohnküche und ließ ihn einen Blick auch in ihre Kammer werfen. Überall Blumen, auf dem Plumeau, auf den Kissen, auf der Tapete. Vor dem Fenster stand eine Nähmaschine, sie sah aus wie die seiner Mutter. »Nun zeigen Sie mal Ihren Fuß.« Sie bat ihn, seinen linken Fuß auf den Stuhl zu stellen, vorsichtig zog er sich den Strumpf selber aus, sie legte ihm einen Wundschnellverband an.

Allein zurück in seiner Kammer wagte er nicht, ans Fenster zu treten. Er fürchtete sich vor dem Blick in die Tiefe. In Engelskirchen hatte das Leben auf ebener Erde stattgefunden. Auf der Kommode standen eine Waschschüssel und eine Kanne, beides aus weißer Emaille mit blauem Rand. In einer Untertasse lag ein Stück Seife, daneben ein Waschlappen und ein zusammengefaltetes Handtuch. Er tauchte seine Hände in die gefüllte Waschschüssel, trank einen Schluck, kühlte seine Unterarme, wusch sich Hals und Gesicht, zog ein frisches Hemd an und verließ seine Kammer mit seinem Soldatenmesser. Mit leeren Händen wollte er Else Römer nicht gegenübertreten. Die Tür zur Wohnküche stand offen, das Abendbrot noch auf dem Tisch. Else Römer setzte sich ihm gegenüber.

»Tee oder Bier?« Heinrich entschied sich für Bier. Sein Soldatenmesser legte er neben den Teller. »Das brauchen Sie hier nicht, Heinrich.« Sie schmierte ihm mit ihrem Besteck zwei Doppeldecker, einen mit Leber-, einen mit Blutwurst. Die Zimmerwirtin stellte ihm keine Fragen zum Reiseverlauf, es entging ihr nicht, wie erschöpft er war. Als er in eine saure Gurke biss und sich sein Gesicht zu einer Grimasse verzog, musste sie lachen. »Frühstück gibt es um halb sieben. Um halb acht muss ich zur Schule.« Er möge sich ausschlafen, um zu Kräften zu kommen. Sie habe ihm eine Sprungfedermatratze auflegen lassen, »neuestes Fabrikat«, er werde darauf schlafen »wie ein Bär«.

Heinrich entschuldigte sich, er sei hundemüde. Dass er zwar nicht zu Fuß vom Bahnhof, aber den ganzen Weg von Engelskirchen nach Cöln per pedes gekommen war, behielt er für sich. Sie wünschte ihm eine gute Nacht und ließ ihn allein. Er stellte sich vor das Dienstbotenbett, drückte eine Faust in die Sprungfedermatratze und spürte, dass er hier tatsächlich so gut schlafen würde wie ein Bär. Ein Bär unter Blumen. Sein Plumeau und das Kopfkissen waren genau wie Else Römers Bettwäsche gemustert.

Am Kopfende neben dem Bett stand ein Nachtschränkchen mit Marmorimitatplatte. Heinrich drehte mehrfach hintereinander am Lichtschalter. Das Klacken gefiel ihm. Die halbkugelförmige Deckenlampe mit einer mittig abstehenden Spitze sah aus wie eine verkehrt herum aufgesetzte Pickelhaube. Schon wieder eine, dachte er, nach dem Knauf am Treppengeländer war es schon das zweite Mal, dass er an den Schutzmann am Bahnhof denken musste. Die Zimmerdecke war ockerfarben gestrichen. Die Grundfarbe der Tapete war von einem erdigen Braun. Auf ihr blühten Blümchen in allen Farben. Einen Fuß weit unter das Bett geschoben stand ein Nachttopf, über dem Bett, an die Wand genagelt, hing der blutende Jesus mit Dornenkrone am Kreuz. Vor dem Fenster ein Tisch, groß genug für einen Zeichenblock, davor ein Patentstuhl. An der Wand zwei schmiedeeiserne Kleiderhaken. In der Ecke thronte ein brandneuer Kohleofen, das Ofenrohr glänzte silbrig.

Heinrich packte seine sieben Sachen aus, legte dies und das in die Kommode, hängte Jacke und Strohhut an die Haken, die Schuhe stellte er neben die Tür, seine verschwitzte Wäsche landete, weil er nicht wusste, wohin sonst damit, in seinem leer geräumten Rucksack. Den verschnürten Umschlag mit dem Geld vom Verkauf der Schmiede und des Fachwerkhauses verstaute er in der Schublade seines Nachtschränkchens, verdeckte ihn mit der Bibel, prüfte, ob seine Fotokarte noch in ihr steckte und beschwerte alles mit seinem Hammer.

Die Hochzeitsfotografie seiner Eltern stellte er auf die Marmorimitatplatte. Den Wecker verbannte er in die Kommode. Kein Ticken sollte ihn am Einschlafen hindern. Aufziehen würde er ihn heute nicht. Nichts sollte ihn in der Frühe herausklingeln. Kein Vater würde ihn hier wachrütteln. Er zog seinen Schlafanzug an, legte sich hin, faltete die Hände über dem Brustkorb und dachte an seine Mutter. Sie hatte ihm von den Häusern in der Stadt erzählt, sie seien gefährlich, Kinder stiegen auf Fensterbänke und stürzten in die Tiefe. Er fing an zu zählen, stellte sich dabei die Anzahl der Stufen im Treppenhaus vor. Bei siebzig schlief er endlich ein.

Als er am Morgen aufwachte, schwitzte er am ganzen Körper. Die Luft in seiner Kammer war stickig. Er ging ans Fenster, schob vorsichtig Vorhang und Gardine zur Seite, zog beide Flügel auf, trat einen Schritt zurück, ehe er wieder vorging und einen Blick in den schattigen Hinterhof warf, wo ein Sandkasten, zwei Teppichstangen und eine Reihe mit Müll- und Aschetonnen standen.

Leise putzte er sich die Zähne und wagte nicht zu gurgeln. Er horchte, ob Else Römer noch in der Wohnung war, sie war es nicht. Trotzdem schlich er in die Küche. Der Tisch war noch gedeckt. Butter und Brot, Marmelade und Wurst, Kaffee und Milch. Neben einer Vase mit Feldblumen lag ein Schlüssel mit einem Zettel daneben, auf dem stand: »Das ist Ihrer.« Heinrich aß reichlich, steckte den Schlüssel in die Hosentasche und wagte sich auf den Balkon an der Vorderseite des Hauses. Er schaute zu den Fenstern in den gegenüberliegenden Häusern hinüber, überall waren die Gardinen zugezogen, kein Mensch war zu sehen. Auch hier wagte er einen Blick in die Tiefe. Die Straße war zweigeteilt, in der Mitte verlief ein Spazierweg, an seinen Seiten Stockrosen und Linden. Dort wollte er hin. Er schloss die Tür hinter sich ab, ging die Treppe leise wie ein Dieb hinunter und machte, unten angekommen, sogleich wieder kehrt und legte sich in seinem Zimmer aufs Bett.

Wer denn noch in dem Haus wohne, wollte Heinrich wissen, als Else Römer in der Mittagspause nach Hause kam. Es war ihm unheimlich, mit anderen Menschen als den eigenen Eltern unter einem Dach leben zu müssen. »Hier wohnen hauptsächlich junge Familien und ein Junggeselle, ein Opernsänger, nicht mehr ganz jung, erst vor wenigen Wochen eingezogen, er ist selten zu Hause, er wohnt auf der Beletage.« – »Ah, ganz unten!« – »Eins höher!«, korrigierte sie ihn. Woher sollte er wissen, was eine Beletage ist?

*

In den ersten Tagen in Cöln am Rhein stand Heinrich erst auf, wenn Else Römer die Wohnung verlassen hatte. Er wollte sie bei ihrer Morgentoilette nicht stören. Um ihn nicht zu wecken, zog sie die Wohnungstüre hinter sich so leise wie es ging ins Schloss. Kaum war sie draußen, öffnete er sein Fenster, legte sich wieder hin und gab sich den Geräuschen der Stadt hin. Hausfrauen schlugen Plumeaus und Decken aus, klopften Teppiche an den Stangen, Kinder sangen und weinten im Hinterhof, Vögel zwitscherten, Tauben gurrten, der Opernsänger probte, jemand im Haus gegenüber hörte Musik aus dem Grammophon.

Heinrichs Mutter hatte sich immer ein Grammophon gewünscht. Aber der Vater war zu einer Anschaffung nicht bereit gewesen. »Eine Teufelsmaschine.« Heinrich konnte nicht genug von den Geräuschen des Lebens bekommen. Anders als die Hammerschläge in der Schmiede und die laute Stimme seines Vaters, schüchterten ihn das Teppichklopfen an der Stange und das Schimpfen von Müttern mit ihren Kindern nicht ein.

Else Römer warnte Heinrich vor den Gefahren der Stadt. In den Gassen treibe sich allerhand Gesindel herum, Vagabunden, Landstreicher, Taschendiebe, Straßenmusikanten, Bettler. Erst gestern habe wieder etwas in der Zeitung gestanden. Eine junge Frau sei nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Domplatz belästigt worden. Die Kölnische Zeitung vom Vortag lag noch aufgeschlagen auf dem Tisch. Heinrich entgegnete, sein Vater habe ihm einmal erzählt, dass junge Männer aus dem Bergischen Land in Cöln am Rhein ausgeraubt und verprügelt worden seien. Der Sohn des Steinmetzes sei sogar wenige Tage nach seinem Aufbruch aus Engelskirchen auf der Flucht vor einigen Rüpeln im Rhein ertrunken. Ja, auch das habe in der Kölnischen Zeitung gestanden, stöhnte Else Römer, »ein furchtbares Unglück«. Warum man denn Cöln in der Zeitung vorne mit »K« schreibe, wollte Heinrich noch wissen, er habe gedacht, dass »Cöln« vorne immer ein »C« habe, wie auf den Postkarten. »Ach, das ›K‹ ist nur so in Mode gekommen.«

Heinrich dachte nicht daran, seine Kammer zu verlassen und blieb fürs Erste den ganzen Tag lang in der Wohnung. Er ordnete wieder und wieder seine Habseligkeiten, obwohl sie längst schon geordnet waren, schob Dinge von links nach rechts und von rechts nach links, spitzte Blei- und Buntstifte und stellte seine Pinsel in ein leeres Wasserglas, ein volles daneben. Doch ihm wollte vor lauter Bildern im Kopf nicht einfallen, was er zuerst zeichnen, was er malen könnte. Es gab hier keinen Wald vor dem Haus, keine Weiden, keine Wiesen, kein Vieh. Nur Katzen schlichen im Hinterhof herum. Er kritzelte nur vor sich hin. Wenn er nicht einschlafen konnte, zückte er die Fotokarte aus seiner Bibel. Doch so lange er sie auch anstarrte, die Nackte wollte ihm in seiner Vorstellung den Apfel nicht reichen.

*

»Die Neigung zur Kunst hat er von mir«, verteidigte Olga Karthaus ihren Sohn, wenn der Vater sich über Heinrichs Lieblingsbeschäftigung wieder mal aufregte, Malen sei nur etwas für Mädchen. Heinrich war keine fünf Jahre alt, da steckte die Mutter ihrem Jungen schon einen Bleistift zwischen Zeigefinger und Daumen und führte sein Fäustchen mit ihrer Hand über ein leeres Blatt. Wenn sie ihre Hausarbeit erledigt hatte, zog sie sich in die Stube zurück, zeichnete und schrieb Bildergeschichten für Heinrich und las sie ihm vor. Es ging in diesen Geschichten immer um das Gleiche. Ein kleiner Junge, sie nannte ihn Friedrich, büxte von zu Hause aus, bestand wüste Abenteuer in Wildwestmanier und kam schmutzig, aber sonst weitgehend unversehrt wieder nach Hause, wo ihn seine Mutter in die ovale Zinkbadewanne steckte und anschließend mit seinem Lieblingsessen belohnte: Bockwurst mit Kartoffelsalat. Heinrich ging schon in die Volksschule, da erzählte sie ihm ihre Abenteuergeschichten immer noch, Abend für Abend, Jahr für Jahr, bis seine Kinderhand so groß war, dass sie sich nicht mehr von ihr, der Mutterhand, führen ließ.

*

Manchmal steckte die Mutter ihm Bonbons in den Schulranzen. Sie wollte ihm die Schule »versüßen«. Als hätte Else Römer mit seiner Mutter ein heimliches Einvernehmen, lag eines Morgens eine Tüte mit Süßigkeiten auf dem Frühstückstisch. Vom Balkon aus schaute Heinrich den Kindern auf der Straße zu. In Engelskirchen war er immer allein zur Schule gegangen. In Cöln bummelten die Schulkinder zu zweit, zu dritt oder sogar zu viert händchenhaltend zur Schule und nach Hause. Wenn sie unten kichernd und lachend vorbeizogen, warf Heinrich ihnen ein Bonbon hinunter, zog sich blitzschnell zurück und versteckte sich hinter der Gardine an der Balkontür. Schließlich blieben die Kinder an jedem Schultag, wenn sie unter seinem Balkon ankamen, auf dem Bürgersteig stehen, schauten nach oben und warteten, bis neuerlicher Segen auf sie herabfiel.

Die Jungen in der Stadt trugen Knickerbocker und Schirmmützen, manche Matrosenanzüge. Die sahen aus wie kleine Marinesoldaten, das Ränzel auf ihren schmalen Schultern. Den Mädchen steckten weiße Schleifen im Haar, ihre Kleider und Strümpfe waren schwarz, die Schürzen darüber schneeweiß. Sie spielten Fangen, Diabolo, Ball oder sprangen Seil. Dabei knoteten sie mehrere Sprungseile aneinander und spannten sie quer über die Mittelallee auf Kniehöhe von Baum zu Baum. Sie setzten sich auf die Bordsteinkante und sprangen auf, hüpften und lachten, wenn ein Reiter herangaloppierte und zum Sprung ansetzte. Einmal konnte es Heinrich nicht lassen, sowohl den Kindern als auch dem Reiter vom Balkon aus zu applaudieren.

Von seinem Beobachtungsposten aus konnte Heinrich auch ein Stück der Bonner Straße einsehen, die im rechten Winkel von der Teutoburger Straße abzweigte. Hin und wieder röchelte dort ein Automobil über den Asphalt und hupte. Schräg gegenüber hatten junge Männer offenkundig nichts anderes zu tun, als vor einem Schaufenster auf und ab zu gehen, stehen zu bleiben und verstohlen Blicke hineinzuwerfen. Er fragte Else Römer, was es da drüben zu sehen gebe. Eine Näherei oder Änderungsschneiderei habe dort neulich aufgemacht, war die Antwort, die Männer wollten nur sehen, wie es da drinnen aussehe. Für ihn sei das ganz uninteressant. Wenn es etwas zu nähen, ändern oder zu stopfen gebe, mache sie das gerne für ihn.

Zwei Wochen nach seiner Ankunft in der Teutoburger Straße, die Tüte mit den Süßigkeiten war längst leer, wagte Heinrich sich zum ersten Mal auf die Straße. Seinen Hammer nahm er mit. Else Römer hatte ihm dazu geraten, man solle sehen, was für ein Mannsbild er sei. Der Hammer gehöre schließlich zum Schmied wie Tafelkreide zum Unterricht einer Lehrerin. Also steckte Heinrich den Hammer in die Schlaufe an seiner Hose. Sie hatte ihm diese extra angenäht.

Heinrich hatte sich bei seinem Weggang aus Engelskirchen für den kleinsten seiner Hämmer entschieden. Als hätte er ein Ziel, ging er zügig die Straße hinunter, nicht nach rechts zum Schaufenster der Näherei, wo zwei junge Männer standen und sich lachend in die Rippen stießen, sondern nach links, seine Hand fest am Hammerkopf. Heinrich hielt sich an ihm fest. Sich den Herumlungernden vor dem Schaufenster anzuschließen, kam für ihn nicht infrage. Er sah nicht aus wie einer von hier. Er wollte sich nicht verhören lassen, woher er komme, was er hier zu suchen habe. Er wollte sich nicht wegschubsen, nicht auslachen lassen. Heranpirschen würde er sich an das Schaufenster nur, wenn sich niemand sonst dort aufhielt.

*

Das Heranpirschen hatte Heinrich im Wald gelernt. In seiner Kindheit durfte er mit anderen Kindern Cowboy und Indianer spielen. Doch die Zweige knackten, wenn er sich durch die Büsche schlug. Für einen Indianer war er zu groß, nicht wendig genug. Er war nicht gut im Schleichen, wurde immer erwischt. Seine Spielkameraden wollten ihn nicht mehr als Indianer. »Du bist jetzt Cowboy«, wurde er eingeteilt. Er wäre gerne ein Indianer geblieben.

*

Heinrich bewegte sich auf den kleinen Park zu, an dessen Ende, hinter einer Reihe frisch gepflanzter Platanen und einer halbhohen Mauer, Else Römers Handelshochschule lag. Vom Park aus werde er ihn riechen, den längsten deutschen Strom, hatte Else Römer ihm Mut gemacht, als sie ihm die Wege des Viertels erklärte. Für alle Fälle hatte Heinrich seinen Kompass eingesteckt, aber was sollte er hier in der Stadt mit ihm anfangen? Er rührte ihn nicht an. Man sollte ihm nicht ansehen, dass er sich nicht auskannte. Es sollte aussehen, als ginge er zur Arbeit.

Handelshochschüler, alle mit den gleichen Mützen, stellten sich ihm in den Weg und fragten ihn, was er denn mit dem Hammer wolle. Er wusste nicht, was antworten, und fand sich unversehens vor dem Schaufenster der Näherei. Auf Augenhöhe hing an einer Kette ein weißes Emailschild mit einer großen aufgeprägten schwarzen Schere. Da trat ein anderer Mann an seine Seite und schaute wie er durchs Fenster. Er trug eine rote Mütze mit schwarzem ledernem Schirm, warf einen Blick auf Heinrich, musterte ihn, schaute hinunter auf seinen Hammer und rückte ein Stück zur Seite. So vertieften sich Heinrich und der Student zusammen in die Betrachtung des Ladens. Sie sahen eine Theke, eine Kasse, eine meterlange Kleiderstange, an der, dicht nebeneinander, Jacketts, Hemden, Blusen, Uniformjacken und Hosen auf Bügeln und an Spannern hingen.

Niemand schien da drinnen anwesend zu sein, bis von hinten im Raum ein schlankes, dunkelblondes Mädchen mit hohen Wangenknochen und großen Augen nach vorne kam. Oder war es schon eine junge Frau? Ein Zentimeterband hing an ihrem Hals und schlängelte sich bis zu ihrer schmalen Taille hinunter. Sie drehte sich um, zog ein Herrenhemd über einen Bügel, hängte ihn rechts außen an die Kleiderstange und verschwand von der Bildfläche, ohne die beiden Zuschauer auch nur eine Sekunde lang beachtet zu haben. Ein schöneres Mädchen, dachte Heinrich, habe ich bis zu diesem Tage noch nicht gesehen.

2

Jeder ist seines Glückes Schmied!«, hatte der Engelskirchner Schankwirt ihm mit auf den Weg gegeben, als er merkte, dass Heinrich einer andauernden Schwermut verfiel. Fritz Niebel wusste über alles Bescheid, er hatte von seinen Gästen viel gehört. Über sechshundert Jahre habe man für die Errichtung des Cölner Doms gebraucht, aber vollendet sein werde er nie. Seit dem Abriss der alten Stadtmauer platze die Stadt aus allen Nähten. Der rasende Betrieb im neuen Personenbahnhof, die Anlegung der kaiserlichen Ring-Straße, die neuen Eisenbahnbrücken, der neue Hafen. Die Stadt sei von einem kolossalen Baufieber erfasst. Überall neue Straßen, Parks, Plätze, Hotels, Geschäfte, Verkaufshäuser und Fabriken. Täglich werde ein neuer Kinema, eine neue Schänke, ein neues Kaffeehaus eröffnet. Heinrich könne doch vortrefflich Kronen, Kannen, Krüge und dergleichen schmieden, Aushängeschilder zum Heranlocken von Gästen seien gefragter denn je. Die Gaststuben seien bevölkert mit durstigen Männern. Selbst Nachtwächter, die einst zu gegebener Stunde mit Hund und Hellebarde, Horn und Laterne die Stadt zu Ruhe und Ordnung anhielten, säßen heute schon am frühen Abend in den Wirtshäusern und gäben sich dem Genuss von Bier, Würfel- und Kartenspielen hin. »Wachstum an allen Fronten!« Und damit die Stadt weiterwachsen könne, würden starke Männer wie er gebraucht.

Was seine körperliche Erscheinung betraf, war Heinrich ganz das Geschöpf seines Vaters. Vom ersten Schuljahr an der größte Junge in der Klasse, war er deutlich kräftiger als seine Kameraden. Dabei wollte er gar nicht der Stärkste sein. Von sich aus fing er niemals mit Raufen an, und keiner wagte es, ihn anzugreifen. Alle wussten, gegen ihn hatten sie keine Chance. Also stand Heinrich, wenn gerauft wurde, immer nur daneben und schaute zu. Dabei hätte er sich gern mal in den Schwitzkasten nehmen, gern flachlegen und jemanden auf seinem Bizeps knien lassen, wenn er nur einmal hätte mitmachen dürfen.

Doch eines Sonntags wurde es ernst. An der Seite eines Lehrjungen aus dem Kraftwerk Ermen & Engels erschien ein ausnehmend schönes Mädchen vor der Kirche. Beide waren ohne ihre Eltern gekommen. Heinrich war wie immer hinter seinem Vater und seiner Mutter hergeschlichen und konnte seine Augen von dem Mädchen, das er noch nie gesehen hatte, nicht lassen. Er verfolgte sie mit seinen Blicken. Selbst auf der Kirchenbank, beim Beten und Singen, starrte er zu ihr hinüber. Kerzengerade wie sie dasaß und ihren Busen vorstreckte, brachte er keinen Ton heraus. Der Lehrjunge saß in Heinrichs Reihe, drei Plätze neben ihm, beugte sich vor und schaute abwechselnd Heinrich und das Mädchen an. Nach dem Gottesdienst – Heinrichs Eltern waren schon vorgegangen – stellte sich der Lehrjunge ihm in den Weg und zischte ihn an, er solle die Augen von seiner Freundin lassen, sonst setze es was.

Am darauffolgenden Sonntag wiederholte sich das Schauspiel. Dieses Mal zeigte der Lehrling Heinrich, als der gerade beim Beten abwechselnd ihn und dessen Freundin ins Visier nahm, eine Faust. Nach dem Gottesdienst – Heinrichs Vater war wie immer auf direktem Wege zum Dorfkrug aufgebrochen und die Mutter nach Hause an den Herd – überwand sich Heinrich und streckte den Lehrling mit einem Faustschlag nieder. Das Mädchen tupfte seinem Freund das Blut von der Unterlippe und warf dem Angreifer einen bösen Blick zu. Die Herumstehenden schüttelten ihre Köpfe, zeigten mit Fingern auf den Schmied, verfluchten ihn. Heinrich wünschte, seine Lippe hätte geblutet und das Mädchen würde ihm das Blut abtupfen.

Nach dem Vorfall erzählte die Freundin des Lehrjungen allen im Dorf, die es hören wollten, was für ein grober Kerl dieser Heinrich sei. Einer wie der könne ja nichts anderes als zuschlagen. In der folgenden Zeit machten alle Mädchen von Engelskirchen einen großen Bogen um ihn und schauten an ihm vorbei, wenn er ihnen zufällig entgegenkam. Was kann ich dafür, dass ich so stark bin, bohrte es in ihm, was kann ich dafür, dass ich ein Schmied bin, mein Großvater war einer, und mein Vater ist es noch immer.

Heinrichs Vater war ursprünglich Hufschmied gewesen. Aber Hufschmiede waren nicht mehr so gefragt wie früher, als Pferdekarren und Kutschen noch den Verkehr bestimmten. Deshalb hatte Erich Karthaus umgesattelt und die Kunstschmiede Erich Karthaus & Sohn gegründet. Sie stellte Balkon- und Treppengeländer her, Bettgestelle, Gitter, Tore, Brunnengiebel, Gartenstühle, Aushängeschilder, Türklopfer, Grabkreuze, Metallkränze, Grablaternenständer, Türbeschläge, Kerzenständer, Garderobenhaken und andere Gebrauchsgegenstände, alles aus Eisen. Ein Bierseidel mit Schaumkrone für den Dorfkrug als Aushängeschild wurde Heinrichs Gesellenstück. Seine schmiedeeisernen, blattgoldüberzogenen Rosen waren als Dekoration für den Kaminsims und als Hochzeitsgeschenk oder Grabbeigabe gefragt. Bis nach Gummersbach in die eine, bis Bensberg und Bergisch-Gladbach in die andere Richtung hatte sich seine Rosenkunst herumgesprochen. »Heinrich der Rosenschmied« wurde er genannt.

Doch das tägliche Hämmern fiel ihm immer schwerer. Auf alles Laute reagierte er zunehmend gereizter. Die Mutter wusste nicht, wie sie seine Lärmempfindlichkeit abstellen konnte, auch der Landarzt hatte keine Lösung. Sie rührte Mehl, Wasser, Öl, Salzteig, Kartoffelstärke und Kreide zusammen und formte die entstandene Knetmasse zu klebrigen Kugeln. Heinrich steckte sie sich am Morgen in die Ohren und nahm sie erst heraus, wenn der Vater sie entdeckte und ihn anbrüllte, was für ein Weichling er doch sei. »Heinrich hat eben feine Ohren«, nahm seine Mutter ihn in Schutz.

Manchmal, wenn Heinrich längere Pausen bei der Arbeit machte als der Vater und sich zum Träumen in den Schuppen zurückzog, brüllte der seinen Sohn an: »Einem echten Karthaus ist keine Arbeit zu schwer!« Nur die Mutter wusste, wonach sich ihr Heinrich sehnte. Aber was sollte sie tun? Weit und breit war kein Mädchen für ihn zu finden. Selbst der Pfarrer konnte ihr da nicht helfen. Der liebe Gott wache über jedes Menschenkind, er werde das mit ihrem Sohn schon richten, versuchte er sie zu trösten.

Nach dem Gottesdienst eilte die Mutter stets nach Hause, das Mittagessen musste gekocht werden. Sonntags gab es Braten. Bis der auf dem Tisch stand, ging der Vater für ein, zwei Stündchen in den Dorfkrug. Er traf sich dort mit Handwerkern aus der Gegend, neuerdings verkehrten dort auch immer mehr Arbeiter aus dem Kraftwerk. Wann Heinrich endlich zum Militär gehe, wurde er von den Männern in die Zange genommen, sein Sohn sei doch längst zwanzig, vom Gesetz her sei es Zeit für den Wehrdienst.

Nach der wehramtlichen Auslosung, redete sich Erich Karthaus heraus, sei sein Sohn nur in die Ersatzreserve eingeteilt worden. Heinrichs Jahrgang sei sehr stark, nicht alle Zwanzigjährigen dürften 1908 dienen, an einen Krieg sei ja im zwanzigsten Jahrhundert nicht zu denken, es gebe keinen Grund zur Eile. Heinrich wolle gern seiner Wehrpflicht nachkommen, er brenne geradezu darauf, im kommenden Jahr würde es so weit sein, sein Soldatenmesser habe er schon.

Erich Karthaus sprach, wie man an einem Ort, an dem man sich keine Blöße geben, wo man keine Schwächen zugeben darf, einfach sprechen musste. Dass ihm im Falle einer Einberufung Heinrichs Arbeitskraft in der Schmiede verloren gehen würde und die Existenz seines Betriebs auf dem Spiel stünde, ging hier keinen etwas an. Auch, dass die Mutter vor Glück über das Ergebnis der wehramtlichen Auslosung geweint hatte, durfte hier niemand erfahren. Wenn Erich vom Dorfkrug wieder nach Hause kam, sprach er immer mehr wie seine Stammtischbrüder. Schwankend nach zu vielem Bier, hielt er seiner Frau und seinem Sohn eine Standpauke, bei der Worte wie Kaiser, Vaterland, Ehre, Pflicht und Schule der Nation auf sie niederschlugen. Ihr Kind solle niemals ein Gewehr in die Hand nehmen und in keine Uniform gesteckt werden, das Trommelfell würde ihm platzen, wenn man Heinrich an eine Kanone stellen würde, im Krieg gebe es nur Tote und Verlierer, hielt die Mutter dagegen.

*

Als Heinrich noch zur Schule ging, spielte er gerne Krieg. Der Vater hatte ihm ein Soldatenmesser und einen Zinnsoldaten geschenkt, die Mutter einen Indianerhäuptling aus Ton. Heinrich nahm die Figuren, eine in die linke, die andere in die rechte Hand, und verwickelte sie so lange in einen Zweikampf, bis der Zinnsoldat besiegt war und in eine Pappschachtel gelegt wurde – seinen Sarg. Heinrich weinte sehr, als seinem Indianer beim Spielen einmal ein Bein durchbrach. Trotz seiner Verletzung bewahrte Heinrich den Verlierer auf. Wer eines Tages im Müll landete, war der Gewinner, sein Zinnsoldat.

*

Vor allem sonntags, wenn Erich Karthaus angetrunken aus dem Dorfkrug zurückkam, rief er Heinrich wegen jeder Kleinigkeit zur Raison. »Sitz gerade!«, schrie er Heinrich an, wenn er sich am Tisch über seinen Teller beugte. Nach dem Essen deckte die Mutter ab, spülte Geschirr, räumte alles auf, fegte den Boden. Heinrich setzte seinen Strohhut auf, zog mit Hocker, Staffelei, Pinseln und Farben in die stille Natur und malte. So ging es Sonntag für Sonntag.

Wenn ihm einmal nicht nach Bier und Schnaps zumute war, verpflichtete Erich Karthaus seine Familie nach dem Essen zum Spaziergang. Er ging vorneweg, keiner durfte sprechen. Das Rauschen der Baumwipfel, das Klopfen des Spechts, das Singen der Amsel, das Knacken von Ästen – das war es, was Erich Karthaus dann hören wollte. Bald gebe es keine Vögel mehr, flüsterte er, keinen Wald, keine Wiesen, mit seinen Motoren und Maschinen, Straßen und Schienen treibe das neue Jahrhundert alles Lebendige fort.

Wieder zu Hause, musste sich die Mutter mit ihm hinlegen. Heinrich hörte aus dem elterlichen Schlafzimmer, wie der Vater sie anschrie, sie gebe ihm nicht das, was jeder Mann von seiner Frau erwarten dürfe. Heinrich rätselte, was der Vater wohl damit meinte. Er verzog sich, wenn es mit dem Brüllen des Vaters und dem Wimmern der Mutter nicht aufhören wollte, aufs Plumpsklo oder rannte hinunter ins Tal. Aus dem Aggertal herauf stieg der Lärm der neuen Eisenbahnstrecke. Sie führte in östlicher Richtung hoch bis nach Olpe, in westlicher hinunter bis nach Cöln. Jederzeit, fürchteten viele, konnten Fuhrwerke, Kutschen und Personen mit den Stahlrössern an den Bahnübergängen zusammenstoßen.

Es hatte gedauert, bis man sich in Engelskirchen an den Lärm der rasenden und ratternden, polternden und pfeifenden Lokomobile gewöhnte. Aber nicht alle wollten sich daran gewöhnen. Heinrichs Mutter, noch keine vierzig, aber im Lauf der Zeit immer stiller geworden, ging an den Nachmittagen immer häufiger zu den Schienen. Während Erich und Heinrich in der Schmiede arbeiteten, setzte sie sich auf eine Bank an der Strecke, schaute den Zügen nach und wünschte sich, in einem der Personencoupés zu sitzen und mitzufahren bis zum Endbahnhof, wo auch immer der liegen mochte. Manchmal erzählte sie Heinrich am Abend, wenn sie ausnahmsweise allein waren, von ihren Ausflügen. Zusammen träumten sie dann von der Ferne.

Eines Tages, es war ein Montag gewesen, war sie nicht wieder zurückgekommen. In Engelskirchen sprach man davon, dass sie sich freiwillig auf die Schienen gelegt habe. Der Pfarrer nahm Heinrich in den Arm und tröstete ihn. Der liebe Gott würde schon wissen, warum er sie, noch so jung an Lebensjahren, schon heute in sein Reich gerufen habe. Bei der Beerdigung warf Heinrich die längste Rose, die er je geschmiedet hatte, ins Grab. Selbst der Stiel war mit Blattgold überzogen. Das Rumpeln beim Hinunterlassen des Sarges an Seilen und das Aufschlagen der Eisenrose auf dem Deckel aus Holz gingen Heinrich nicht mehr aus dem Kopf. Das Grabkreuz hatte der Vater in der Nacht vor der Beerdigung alleine geschmiedet.

So wie die Mutter zu Lebzeiten mit ihrem Mann, so kam Erich Karthaus ohne seine Frau mit dem Leben nicht mehr zurecht. Er ging nicht mehr in die Kirche, nicht mehr ins Wirtshaus, nicht mehr hinaus in die freie Natur. Der Vater wurde sich selbst, der Sohn wurde ihm, und dem Sohn wurde der Vater immer fremder. Stumm saßen sie sich beim Morgenbrot, am Mittagstisch und bei der Abendsuppe gegenüber. Wie Sprengstoff nistete sich das Schweigen in Heinrichs Schädel ein. Jeden Moment konnte er gezündet werden und explodieren. Die immer gleichen Geräusche, deren Quelle der Vater war, quälten ihn von Tag zu Tag mehr. Am Morgen um halb sechs das Klingeln des Weckers, dann das Aushusten von Schleim, das Aufziehen der Standuhr, das Stochern im Ofen, das Pfeifen des Wasserkessels, das Gurgeln und Spucken beim Zähneputzen, das Kauen und Schmatzen beim Morgenbrot. Um halb sieben ging das Hämmern los.

Die Nächte waren bestimmt von Lauten des Schreckens. Der Vater wälzte sich auf der Matratze in seinem Eisenbett, dass es nur so knarzte. Sein Jammern bohrte sich durch die Wand hindurch bis in Heinrichs Gehörgang. Gegen das Röcheln und Schnarchen, Winseln und Zähneknirschen des Vaters im Schlaf war kein Kraut gewachsen. Manchmal hörte Heinrich draußen Schritte. Ihm war, als ginge der Vater vor dem Haus auf und ab. Das Kikeriki der Hähne, das Jaulen und Bellen der Hunde, das Gurren der Tauben – auch die Geräusche der ihm sonst so lieben Natur setzten Heinrich zu. Die Uhr hätte er danach stellen können, wann der Vater zum Plumpsklo ging und die knarrende Brettertür verriegelte. Manches Mal kam der Vater mit wirrem Haar, verschwitzt und mit flackerndem Blick morgens von irgendwoher zurück. Heinrich hatte nie gewagt zu fragen, woher.

Eines Morgens – es war wieder Montag – war auch der Vater nicht mehr zurückgekommen. Auch er war zum Sterben nach unten ins Tal zu den Schienen gegangen. Sein Sarg wurde neben den seiner Frau in die Erde gelassen. Heinrich hatte den vollen Namen und die Lebensdaten des Vaters am Tag vor dem Begräbnis in das Schild des Grabkreuzes graviert. Es war noch für einen dritten Namen Platz. Ein Kind gehört zu seiner Mutter und zu seinem Vater, über das eigene Leben hinaus, dachte Heinrich, wie er da vor dem offenen Grab stand und ein Schippchen Erde auf seinen Vater warf.

Der Pfarrer gab nach dem Vaterunser Heinrich die Hand, schaute ihn beschwörend an und betete seine Version des Psalms 23 herunter: »Und wenn Du schon wanderst ins finstere Tal, fürchte kein Unglück, mein Sohn, denn der Herr ist Dein Hirte, sein Stecken und Stab trösten Dich.« Der Pfarrer schien zu wissen, dass Heinrich in Engelskirchen keine Zukunft mehr haben und ins finstere Tal aufbrechen würde. Er nahm Heinrich zur Seite. »Du bis jetzt der einzige und letzte Karthaus. Du hast dem lieben Gott gegenüber eine Verpflichtung.« Heinrich verstand nicht, was der Pfarrer damit meinte. Eine Verpflichtung? Ob Gott wirklich ein »lieber Gott« war, daran hatte er seine Zweifel.

Am Ausgang des Gottesackers sprach ihn eine schwarz gekleidete Frau an, vier oder fünf Jahre älter als er. Sie stellte sich als Else Römer vor, sie sei die Tochter eines Freundes seines Vaters. Der habe immer voller Stolz über ihn, den Rosenschmied, gesprochen, das habe ihr Vater oft erzählt. Heinrich wusste nicht, dass sein Vater einen Freund gehabt hatte. Ihr Vater habe bei Ermen & Engels schon gearbeitet, als das heutige Kraftwerk noch eine Baumwollspinnerei gewesen sei. Die beiden Männer hätten nach dem Kirchgang manchmal nebeneinandergesessen und sich gut verstanden. Seit einem Jahr wohne sie in Cöln am Rhein, unterrichte Stenographie und Maschineschreiben an der Handelshochschule. Heinrich könne sie besuchen, wann immer er sich einsam in Engelskirchen fühle. Sie drückte ihm einen Zettel mit ihrer Adresse in die Hand. Heinrich wusste nicht, was Stenographie ist. Und auf einer Maschine würde er niemals schreiben. Er fragte die Fremde, ob sie mit in den Dorfkrug kommen wolle, zum Leichenschmaus, er habe einen Tisch reserviert. Der Pfarrer und der Steinmetz kämen auch. Die Handelsschullehrerin bedankte sich für die Einladung, aber sie müsse zum Bahnhof, ihr Zug gehe in einer halben Stunde.

Nach der Beerdigung war Heinrich das Hämmern selbst im Schlaf nicht mehr aus dem Kopf gegangen. In den Nächten wälzte er sich auf seiner Rosshaarmatratze von einer Seite auf die andere, bis er, kaum dass er eingeschlafen war, das Rumpeln des Sarges beim Hinunterlassen und das Aufschlagen der Eisenrose auf dem Sarg hörte … und hörte … und hörte … – einem Echo gleich. Jäh aus seinem Albtraum gerissen, konnte er nicht mehr einschlafen und war am folgenden Tag befallen von einer großen Müdigkeit. Seine Aufträge konnte er nicht mehr pünktlich erledigen. Für ihn eine persönliche Schmach.

An den folgenden Sonntagen ging Heinrich, so wie sein Vater zu Lebzeiten, nach der Kirche in den Dorfkrug. Da ihn niemand zu Hause erwartete, blieb er und aß bei Fritz Niebel zu Mittag. Er setzte sich an einen Tisch am Rande des Lokals, wollte mit den Handwerkern und Arbeitern nicht reden, winkte nur zweimal zu ihnen hinüber, zur Begrüßung und zum Abschied. Es genügte dem Stammtisch, den Gruß auf die gleiche Weise zu erwidern.

Heinrich ging bald nicht mehr nur sonntags in den Dorfkrug. Täglich nahm er dort sein warmes Mittagessen ein. Anschließend ging er durchs Dorf und schaute sich um. Er nahm sich vor, jedes Mädchen zu grüßen. Doch noch immer schauten sie an ihm vorbei, als hätte er eine ansteckende Krankheit. Bis nach Ründeroth und Loope in die eine und Bergisch-Gladbach und Bensberg in die andere Richtung ging er auf Suche. Vergebens. Die meisten waren schon längst Burschen aus der Nachbarschaft versprochen. Dabei hatte er als »Heinrich der Rosenschmied« doch einen guten Namen.

Fritz Niebel blieb Heinrichs Schwermut nicht verborgen. Er solle es wagen, nach Cöln am Rhein zu gehen, keine vierzig Kilometer entfernt. Else Römer könne ihm bestimmt helfen, sie sei eine tüchtige und ehrliche junge Frau. Er müsse sich nichts daraus machen, dass sein Vater, »ein Mann vom alten Schlag«, die große Stadt verteufelt habe wie fast alle älteren Männer in Engelskirchen. Es liege in der Natur von Söhnen, dass sie ihr Vaterhaus früher oder später verließen. Fritz Niebel hatte weder Frau noch Sohn, Heinrich solle es besser machen als er. Er war sich sicher, dass es in Cöln genug Jungfrauen zu freien gebe. Er habe selbst welche gesehen, als er dort gewesen sei, doch leider sei er dafür zu alt. Aber er, Heinrich, sei noch jung, außerdem habe er eine Verpflichtung, das habe auch der Pfarrer bei der Beerdigung seines Vaters gesagt. »Erinnere Dich!«