8,99 €

Mehr erfahren.

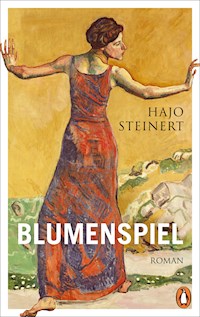

- Herausgeber: Knaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bekenntnisse eines Erotomanen

Nachdem seine Frau ihn verlassen hat, lebt Sigmund Seiler in einer festen Gemeinschaft. Mit seiner sechzehnjährigen Tochter Susi. In der Kantine des Media Center erliegt er der Stimme einer Frau vor ihm in der Schlange. Der Ton ihrer Essensbestellung trifft ihn wie Amors Pfeil. Als Sprecher von Beruf dem Hören verfallen, verfolgt er die Unbekannte auf Schritt und Tritt. Beim Versuch, sich der Angebeteten zu nähern, kommt es zur Katastrophe. Und so sitzt Seiler, geschlagen von einem Bandscheibenvorfall, in der Siegerlandklink und liest den anderen Patienten Woche für Woche ein Kapitel aus seinem unerhörten Leben vor. Bis der Klinikdirektor ein Machtwort spricht.

Hajo Steinert schafft in seinem turbulenten Roman das bewegende Porträt eines Erotomanen, der nichts mehr sucht als die romantische Liebe, nachdem er genug hat von den sexuellen Experimenten der Vergangenheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Hajo Steinert

Der Liebesidiot

Roman

Knaus

1. Auflage

Copyright © 2015 beim Albrecht Knaus Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-15028-0www.knaus-verlag.de

Lilo Steinert (1914–1976)

idio … (griech. ídeos >eigen<, >eigentümlich<), Wortbildungselement mit den Bedeutungen: 1. eigen, selbst, z. B. idiochromatisch; 2. eigenartig, spezifisch, z. B. Idiom.

Idiogamie (zu griech. gamein >heiraten<), die, –, besondere psych. Disposition, sexuellen Verkehr nur mit ein und derselben Person ausüben zu können.

Idiolatrie (zu griech. latreía >Gottesdienst<), die, –, Vergötterung der eigenen Person.

Idiopathisch (zu griech. Páthos >Leiden<), Medizin: selbstständig und ohne erkennbare Ursachen auftretend (bei Krankheiten).

Idiosynkrasie (zu griech. sýnkrasis >Vermischung<), die, –/…si/len,

1. Medizin: abnorme, anlagebedingte Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber speziellen Stoffen aufgrund eines Enzymdefekts; führt zum Atopie-Syndrom.

2. Psychologie: hochgradige Abneigung oder Überempfindlichkeit eines Menschen gegenüber bestimmten Personen, Lebewesen, Gegenständen, Reizen, Anschauungen u. a.; äußert sich in erhebl. Abweichungen von durchschnittl. Reaktionsweisen, etwa im erot. Bereich als übersteigerte Form des → Autoerotismus.

Idiot, Der (russ. >Ideot<), Roman von F. M. Dostojewskij; russ. 1868

Idiotie (lat., von griech. idiotes >gewöhnlicher Mensch<, >Laie<, >Stümper<), die, –/… ti/len, Ideotismus, nicht mehr gebräuchl. Bez. für schwere → geistige Behinderung.

Idiot savant (idijosa’va, frz.), Person, die auf einem speziellen Gebiet (z. B. in Gedächtnisleistung) überdurchschnittl. Fähigkeiten aufweist, im Übrigen aber schwachsinnig ist.

BROCKHAUS

Studienausgabe, Leipzig 2001

1

Freitag, 18. Juni

Länge: 59.12

Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Sigmund Seiler. Ich bin ein »Siegerländer« wie Sie. Mein besonderer Dank gilt unserer Physio- und Klangschalentherapeutin sowie Beauftragten für den Bibliotheksdienst, Frau Rodenkirchen. Sie hat ein gutes Wort bei Professor Herrliberg, dem Direktor der Siegerlandklinik, eingelegt. Er hat mir den Vortrag des ersten Kapitels aus meiner unerhörten Liebesgeschichte, die wie jede Liebesgeschichte auch eine Krankengeschichte ist, erlaubt. Hoffentlich spreche ich laut genug. Unser Kreis ist überschaubar, wir brauchen kein Mikrofon. Stellen Sie sich vor, der Stängel im Väschen vor mir wäre eines, und das Glas wäre nicht mit Fachinger gefüllt, sondern mit Aperol Spritz. Ich verspreche Ihnen, es geht spritzig zu bei dem, was ich Ihnen von heute an, jeden Freitag um sieben nach dem Abendbrot, vorlesen darf. Vorausgesetzt, ich komme mit dem Schreiben oben in meinem Zimmer 527 so gut voran wie in der vergangenen Woche.

Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass sie vor mir an der Reihe war. Sie hatte sich nicht vorgedrängelt, ich war ihr nicht nachgestiegen, ich hatte sie noch nie im Leben gesehen, ich hatte ihre Stimme noch nie im Leben gehört. Sie stellte das Tablett auf die Ablage, reckte sich zum Wirt hinter der Theke und gab ihre Bestellung auf.

»Gyros mit Pommes frites und Krautsalat, bitte. Ohne Zaziki.«

Sie legte ihre Betonung auf das »oh« in »ohne« und nicht etwa, wie es die meisten täten, auf das »zi« in »Zaziki«. Ganz gleich, ob ihr der gegen Ende abfallende Satz nur so herausrutschte oder ob sie sich ihre Betonung vorher überlegt hatte – ihr Tonfall zeugte von einem gehörigen Maß an Sprachbewusstsein. Ihre von der Lautstärke her schüchterne, bis zum finalen »ki« sich senkende Stimme stand in einem reizenden Gegensatz zu ihrem einerseits angriffslustigen, andererseits wie von einem Angriff gezeichneten Äußeren.

Mein Blick fiel zuerst auf ihre Hochsteckfrisur. Die Small-Clip-Haarklammer aus dunkelbraunem Horn war nicht fest genug eingefügt worden, um die Flucht unzähliger Haare aus dem Gesteck zu verhindern. Hier und da zu Strähnen vereint, die meisten allerdings in wilder Vereinzelung, zogen sie hinab bis an den Ausschnitt ihres purpurroten Sommerpullis, einige ganz verwegene sogar darüber hinaus. Ihren Hals hätte ich von hinten mit beiden Händen, Daumenkuppe an Daumenkuppe, Mittelfingerspitze an Mittelfingerspitze, umfassen können, ohne mit der Haut in Berührung zu kommen. So schlank erschien er mir.

Doch für solche Annäherungsversuche besitze ich nicht den Mut. Ich bin kein Draufgänger wie Hannes Zimba. Ich scheute mich, den Kopf für alle Herumstehenden sichtbar zu senken, um die Unbekannte von oben bis unten zu mustern, als hätte ich es mit einer Bewerberin zu tun. Wenn hier einer zur Bewerbung anstand, war ich es. Es wurde eine Bewerbung, deren tragischen Ausgang ich hätte voraussehen können. Das Unglück nahm sich meiner schon an diesem sonnendurchfluteten Ort an. Noch am selben Tag, zwölf Stunden später, erfüllte sich mein Schicksal unter dem Flutlicht des Mondes.

Mein Blick rutschte zu ihrer schmalen Taille hinunter. Gradlinig wie bei einem Knaben ging sie in die Hüfte über. Ich gehöre nicht zu den Männern, die das Kurvige mögen. Ihre Beine standen dicht nebeneinander. Trotzdem war zwischen den Oberschenkeln noch so viel Raum, dass ein hinter ihr Kniender hätte hindurchgucken können. Die ins Hellblaue hinein verwaschenen Bluejeans setzten deutlich unterhalb ihrer Hüftknochen an. Unter der rechten Pobacke, die in ihrem Umfang zu erfassen fünf weit auseinandergespreizte Finger gereicht hätten, war der Stoff schon so dünn, dass es nur eine Frage von zwei oder drei Waschgängen war, bis er reißen und die Haut durchscheinen würde. Zwischen dem Saum ihres Pullis und dem Bund ihrer hautengen Jeans bot sich mir eine handbreite Lichtung dar. Mich ergriff die Vorstellung, wie glatt und fest ihre, wie mir schien, weniger vom Sonnenbaden als vielmehr von Natur aus sandbraun getönte Haut auch in anderen Regionen ihres Körpers sein musste. Die von keinem Gürtel durchzogenen Schlaufen forderten mich heraus: Komm, schieb einen oder zwei Finger in uns hinein und zieh uns an dich heran!

»Gyros mit Pommes frites und Krautsalat, bitte. Ohne Zaziki.«

Ihre sanfte Stimme eignet sich nicht für ein Rufen, Belehren oder Befehlen, zu Durchsagen von Bahnstationen im Intercity Express so wenig wie zu Aufforderungen im Flugzeug, die Tischchen vor sich hochzuklappen, den Sitz in eine aufrechte Position zu stellen und das Anschnallzeichen zu beachten. Auch nicht für Kommandos am Beckenrand. Anleitungen aus ihrem Munde zur stilvollen Absolvierung unserer täglichen Wassergymnastik in der Siegerlandklinik würden verschluckt im Hall des Bewegungsbads. Ihre Stimme käme gegen das Schwappen im Wasser nicht an und verebbte, noch ehe sie unsere Ohren erreichte, wenn wir in Rückenlage unsere Köpfe in den Nacken legen, der auf einer blauen Schwimmnudel ruht.

Wir werden von orangefarbenen Schwimmflügeln an den Oberarmen über Wasser gehalten, unsere Beine halten wir so lange wie es geht gestreckt. Unsere Zehen ragen senkrecht aus dem Wasser. Mit gepressten Lippen schauen wir auf die schwungvoll gemalten Wolkenformationen an der Decke und führen mit unseren Händen unter Wasser kreisende Bewegungen im Uhrzeigersinn aus, um nicht unterzugehen. Wir tragen anstaltseigene Bademützen aus weißem, geriffeltem Gummi, um unser Trommelfell vor Lärm und einfließendem Wasser zu bewahren und die markante Stimme unserer Physiotherapeutin zu dämpfen. Wenn sie mit unserer Leistung zufrieden ist, überschlägt sich ihre Stimme vor Begeisterung wie die Stimme einer Fußballreporterin im Radio bei einem erfolgversprechenden Spielzug.

Was mir vor der Theke im Casino des Media Centers in meine Gehörgänge floss, war nicht die Stimme einer Anleiterin oder Ansagerin. Auch keine Reporterstimme, auf dem Gebiet kenne ich mich aus. Ich bin Sprecher von Beruf und verdiene mein Geld bei Voice. Kein anderer Betrieb im Media Center beschäftigt so viele Mitarbeiter wie die größte Sprecheranstalt weit und breit. Das Media Center wird von den Einheimischen MC genannt. Mir gefällt der Klang dieser Abkürzung. Sie erinnert mich an einen englischen Sportwagen im Autoquartett meiner Kindheit. Das schnittige Modell wäre etwas für meinen Kollegen Hannes Zimba.

Ich fahre nur einen Lupo. Ich spreche langsamer als er und habe eine weiche Stimme. Ich spreche Werbetexte aller Art, nur nicht für die Automobilindustrie. Dafür ist meine Stimme nicht männlich genug. Sigrid Raschke findet meine Stimme schön. Ihr sei schon bei meinem ersten Auftritt, sie sagte tatsächlich »Auftritt«, mein ausgesprochen intimes Verhältnis zum Mikrofon aufgefallen. Es übertrage sich, wenn ich in Form sei, auf meine Zuhörer. Sigrid Raschke muss es wissen. Sie ist meine Chefin. Wenn ich nicht in Form sei, klinge meine Stimme wie Süßholzraspeln. Ich muss aufpassen, im Wettbewerb der starken Stimmen nicht unterzugehen.

Es gibt allerdings Aufträge, denen meine weiche Stimme entgegenkommt. In meiner Freizeit betätige ich mich als Vorleser von Literatur. Ich fahre mit der Aktentasche voller Bücher auf dem Nebensitz von Lesekreis zu Lesekreis und bereichere mit meinen Rezitationen ausgewählter Kapitel die Diskussionen der Teilnehmer. Es sind in den meisten Fällen Teilnehmerinnen. Eine Zuhörerin flüsterte mir einmal zu, ich hätte eine erotische Stimme. Ich gab ihr mit einer Lesung aus Tausendundeiner Nacht Anlass zu diesem Kompliment. Darin nimmt ein junger Mann aus Mosul das Angebot seiner Freundin an, noch in derselben Nacht statt mit ihr mit einer anderen, einer von der Freundin selbst mitgebrachten »Dame«, zu »schlafen«. Mir liegen diese Geschichten. Sie sind in einem Ton mündlichen Erzählens geschrieben. Wenn ich an der entscheidenden Stelle an meine Lesebrille fasse und vom Buch aufschaue, kommen meine Zuhörerinnen nicht umhin, an einen sexuellen Kontext zu denken. Im Original ist »schlafen« buchstäblich gemeint.

»Meine Freundin bemerkte, dass ich ein Auge auf die andere geworfen hatte und diese auch auf mich. ›Mein Liebster‹, fragte sie mitten hinein in das fröhliche Spielen und Lachen, ›findest du nicht, dass die Dame, die ich mitgebracht habe, schöner und auch geistreicher ist als ich?‹ – ›Ja, bei Gott!‹, antwortete ich. ›Möchtest du mit ihr schlafen?‹, fragte sie mich. ›O ja, bei Gott!‹, antwortete ich. ›Von mir aus gerne‹, sagte sie, ›sie ist heute bei uns zu Besuch, und ich bin ja immer hier.‹«

Obwohl es Fragen sind, die die reife Dame dem jungen Mann aus Mosul stellt, bleibe ich am Ende der Sätze mit meiner Stimme unten. So unterstreiche ich die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihr großzügiges Angebot formuliert.Filmschauspieler, die sich als Vorleser zunehmend unter meinen Berufsstand mischen, machen sich nicht so viele Gedanken wie ich, bevor sie mit ihren Rezitationen beginnen. Sie lesen bei der Produktion von Hörbüchern ganze Romane ein. Selbst wenn ich in privaten Kreisen nur Auszüge zum Besten gebe, lese ich zur Vorbereitung des Auftritts das ganze Buch und bemühe mich, dem Autor, der es geschrieben hat, gerecht zu werden, indem ich ihm eine unverwechselbare Stimme gebe. Ich verstehe mich als »Schausprecher«. Das steht auch auf meiner Visitenkarte. Die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht sind ein besonderer Fall. Ihre Urheber sind namentlich nicht bekannt. Das macht es mir leicht. Kein Autor kann gegen meine Interpretation der Scheherezade protestieren. Auch die Damen im Lesekreis taten es nicht.

Selbst bei der Produktion einer Dauerwerbesendung über das Fußpflegewunder »Pedilux« – mit Raspel plus Polieraufsatz aus rostfreiem Stahl – zur Befreiung von schmerzhaften, Haut und Strümpfe in Mitleidenschaft ziehenden Hühneraugen, Schwielen und Schrunden lese ich im Studio nicht einfach drauflos. Ich übe vorher zu Hause, auf welche Silben ich bei Formulierungen wie »Reinigungsbürste gratis« oder »mit integriertem Auffangbehälter« die Betonung lege. Ich überlege mir genau, ob ich zum Ende des Satzes hin die Stimme hebe oder senke. Vor der Aufnahme lese ich mir jeden Satz laut vor, bis er klingt, wie ich ihn klingen lassen will. Ich kann nichts dem Zufall überlassen. Ich habe nie Sprechunterricht genommen. Auch keinen Schauspielunterricht. Es ist ein Unterschied, ob ich, um bei den zwei Worten LAUT LESEN zu bleiben, die Betonung auf »laut« oder »lesen« lege. Meine Manuskripte sind gezeichnet von Unterstreichungen einzelner Silben von Wort zu Wort, Zeile zu Zeile, Seite zu Seite, Kapitel zu Kapitel. Ich habe mir eine Aussprachedatenbank auf meinen PC aufspielen lassen. Ich weiß genau, wie man Haruki Murakami ausspricht. Als einmal jener Filmschauspieler, der einen Roman des japanischen Bestsellerautors für einen Hörbuchverlag komplett einlesen durfte, in Begleitung von Hannes Zimba zu uns zum Sprechstammtisch kam und über die Produktion erzählte, bewegte ich mich am Tresen Meter um Meter von ihm fort, damit ich seine hauruckhafte Betonung auf »ru« bei Haruki nicht weiter ertragen musste. Betonung auf »Ha«, abfallende Stimme zum »ki« hin, bitte schön, so ist es korrekt. Ich traute mich nicht, ihn zu verbessern, starrte am äußersten Ende der Theke vor mich hin und schwieg für den Rest des Abends.

Ich kenne Sprecher, die in dem Moment, da das Rotlicht aufleuchtet und die Aufnahme startet, zum ersten Mal auf das vor ihnen liegende Manuskript schauen. Egal, welchen Schriftsteller man den Stars des Vorlesebetriebs auch vorlegt, sie lesen immer alles gleich und klingen folglich immer nur wie sie selbst. »Keine Variationskünstler, sie sind Wiederkäuer ihrer eigenen Stimmen«, ergriff ich an einem Dienstagabend beim Sprecherstammtisch in unserer Stammkneipe Beim Franz das Wort, als die Rede auf einen Fernsehkommissar kam, der schon wieder ein Hörbuch mit dem Kriminalroman eines amerikanischen Vollbluterzählers eingesprochen hatte. Ich solle mich nicht so haben, konterte Hannes Zimba, »ein rechter Sprecher liest, was ihm vor die Flinte kommt!«

Ich selbst rezitiere nicht nur in Lesekreisen, sondern auch auf Kommunionen, Konfirmationen, bei runden Geburtstagen, Hochzeiten und Betriebsfesten. In der Vorweihnachtszeit trete ich für den Lohn einer Flasche Wein und einen bunten Teller gerne in privaten Kindergärten als Nikolaus auf und lese vor. Hannes Zimba macht es, wenn er sich in der Öffentlichkeit sehen und hören lässt, nicht unter fünfhundert Zuhörern und tausend Euro Honorar. Er steht sogar als Moderator auf der Bühne. Erst neulich war er wieder bei einem Autosalon und kam mit Fotos von Hostessen in Bikinis auf Kotflügeln und Kühlerhauben zurück. Sie liegen auf der Seite, das betont ihre Hüften. Sie stützen ihren Kopf in die Handfläche und lächeln verzückt. Sie lächeln für Zimba. Verglichen mit solchen Galavorstellungen fallen meine Außeneinsätze eher glanzlos aus.

Einmal durfte ich einspringen. Hannes Zimba musste kurzfristig einen wichtigen Fernsehtermin wahrnehmen. Ich übernahm den Vortrag einer Grabrede aus berufsständischer Perspektive. Der verstorbene Sprecherkollege war auf Synchronisationen von Werbefernsehspots über Arzneien, Weinbrand und Lebensversicherungen spezialisiert. Die Witwe hatte mich noch nie vorher gesehen. Und ich die Witwe nicht. Ich wunderte mich, dass sie von mir vor dem Begräbnis keine Sprechprobe verlangte. Die Witwe steckte mir das korrekt in zweizeiligem Abstand getippte Manuskript kurz vor Ankunft des Trauerzugs an der letzten Ruhestätte wortlos zu. Ich kannte den verstorbenen Sprecher kaum und fühlte mich für das spontan in mich gesetzte Vertrauen geehrt. »Meine Stimme in Gottes Ohr«, sprach ich mir vor dem Grab, den Blick gen Himmel gerichtet, selbst zu, in Abwandlung des Werbeslogans von Voice, der von Unsere Stimmen spricht.

Voice liegt auf der ersten Etage im Media Center. Es handelt sich beim MC um ein fünfstöckiges, ovales, voll klimatisiertes Gebäude mit einer geschwungenen Fassade aus getöntem Glas. Die umstehenden Gebäude spiegeln sich darin verzerrt. Das Casino liegt im lichten Erdgeschoss auf einer Ebene mit dem großzügig ausgemessenen Foyer und dem weitläufig angelegten, mit Kopfsteinpflaster mustergültig bepflanzten und von Baumreihen begrünten Platz vor dem Gebäude. Weltoffen wie in einen Flughafenterminal finden hier selbst Rollatorpiloten und Rollstuhlfahrer Einlass. Die mindestens drei Meter hohen und noch breiteren Glaspforten öffnen und schließen sich bei jeder Annäherung und nach jedem Abschied lautlos und wie von selbst. Ins Media Center könnten zwei Rollstühle nebeneinander ein- oder ausrollen, ohne miteinander zu kollidieren, vorausgesetzt, man rast nicht so wie unser Herr Steinmüller. Seine sportliche Fahrweise hat sich in der Klinik herumgesprochen.

Wenn wir in unserer Siegerlandklinik nach dem Mittagessen Ausgang haben und alle, die Langsamen wie die Schnellen, die Humpelnden wie die Rollatorpiloten, die Rollstuhlfahrer wie die Krückenläufer, die Neuaufnahmen wie die Alteingesessenen, gleichzeitig ins Freie streben oder von unseren Ausflügen zurückkommen, gibt es selbst am Haupteingang ein gehöriges Geschiebe und Gedränge. Ich selbst gelange immer als Erster nach draußen und komme als Letzter zurück. Herr Steinmüller hält sich nicht an die Hausordnung. Er rollt, was heißt rollt, er zischt mittags immer in den Siegerländer Hof ab. Herr Steinmüller isst auswärts. Auch im Erdgeschoss des MC kann es eng werden zur Mittagszeit. Wenn es Gyros gibt, kommen alle so früh wie es geht ins »Casino«, wie man die Kantine im Media Center nennt.

»Gyros mit Pommes frites und Krautsalat, bitte. Ohne Zaziki.«

Eine Stimme wie diese verströmt ihren süßen Klang, wenn sie nur an einen gerichtet ist. Vor einer Schar von Zuhörern ginge sie unter. Die beiden »z« in Zaziki rieselten ihr mit zwei weichen »s« von der Zungenspitze. Sie sagte nicht »Pommes« mit einem scharfen und aufgeblasenen »p« und zischendem »s«. Ihr »p« klang fast wie ein »b«. Sie sprach »Pommes« und »frites« wie die Franzosen aus, mit einem angedeuteten »e« am Ende von »Pommes« und einem langen »ie« in »frites«. Das Wort »Fritten« aus ihrem Munde – unvorstellbar. Menschen, die »Fritten« sagen, bediente ich, wäre ich in der Gastronomie angestellt, nicht persönlich. Wenn Susi »Pomm Fritz« sagt, korrigiere ich sie auf der Stelle. Susi ist sechzehn und meine einzige Tochter. Eigentlich heißt sie Susanne. Ihre Mutter wollte sie Eva nennen. Ich wollte, wie in meinem eigenen Fall, unbedingt eine Alliteration. Susi Seiler. Wie Sigmund Seiler.

Seit drei Jahren leben Susi und ich zu zweit unter einem Dach. Wir reden über alles. Ich nehme es mit ihr genau. Und sie nimmt es genau mit mir. Ich korrigiere ihre Aussprache, sie macht mich auf meine schlechten Manieren aufmerksam. »Man spricht nicht mit vollem Mund!«, so etwas sagt sie ausgerechnet mir. Wir nehmen unsere Mahlzeiten mindestens einmal am Tag gemeinsam zu uns. Susi hätte das auch bestellt: »Gyros mit Pommes frites und Krautsalat, bitte.« Allerdings mit Zaziki.

Der Casinowirt hinter der Theke aus Glas und Edelstahl beugte sich vor – seine weiße Kochmütze fest auf dem Kopf, ein Schweißfilm auf seiner Stirn – und hielt der vor mir Wartenden den Kopf seitwärts entgegen, so leise sprach sie. Beim Sprechen in ein Mikrofon müsste sie ganz nahe mit ihrem Mund herangehen, damit ihre Stimme Volumen bekäme. Auch wenn sie das »p« annähernd wie ein »b« ausspricht, müsste sie scharf am Mikrofon vorbeisprechen, damit es bei der Aufnahme nicht »ploppt«, wie es in der Fachsprache von Tontechnikern heißt. Sie mögen Worte wie Promi, Profi, Pommes, Pedilux, Pullover, Piloten, Pulli, Pop oder Purpur nicht. Dabei sind P-Worte die schönsten Worte überhaupt. Sollte mich Susi eines Tages, wie es heute Mode geworden ist, mit dem Vornamen anreden wollen, verbäte ich mir das. Sie möge mich weiter als denjenigen ansprechen, der ich am liebsten bin: »Papi.« So oft wie in den vergangenen Monaten hatte sie meinen Lieblingssatz noch nie ausgesprochen. Grund dafür war ihr Herzenswunsch: die Anschaffung eines Mopses. »Du bist der beste Papi der Welt!« Ein Satz, den sich alleinerziehende Väter auf ihren Grabstein wünschen. Sollte ich vor Zimba sterben, dachte ich auf dem Heimweg nach der Beerdigung, sollte er es auf keinen Fall sein, der auf meinem Begräbnis spricht. Weder als Beauftragter von Voice aus berufsständischer Perspektive noch als Repräsentant aus dem Kreis meiner Stammtischbrüder.

Die weiche Stimme der Unbekannten im Casino erschien mir wie geschaffen für ein verschwörerisches Flüstern im überfüllten Psst-Abteil des ICE, einen intimen Dialog in der voll besetzten Saunakabine, ein Tuscheln in der letzten Reihe im Kino während der Vorführung oder für ein sanftes Flehen vor einem Ständer mit hübschen Sommerkleidern. »Dieses rote da, Liebling, dieses kurze, ärmellose mit den weißen Pünktchen und Knöpfen vorn von oben bis unten, 36, das ist meine Größe!« Ich würde sie auf der Stelle in die Umkleidekabine schicken, hinter ihr hergehen und, damit auch alle sehen, dass sie zu mir gehört, den Bügel mit dem Kleidchen am erhobenen, halb eingeknickten Arm halten. Nach einem unauffälligen Überholmanöver würde ich ihr das Kleid reichen, den Vorhang öffnen und nur so weit wieder zuziehen, dass es mir möglich wäre, meinen Kopf in die Kabine zu stecken und ihr beim Anprobieren zuzusehen. Die Vorstellung, der Verkäufer würde an meine Seite treten und seinen Kopf neben meinem in Stellung bringen, steigert meine Erregung erheblich.

Doch angenommen, sie ließe mich nicht hineinschauen, und ich müsste vor dem Vorhang stehen bleiben und in eine andere Richtung blicken – die Geräusche beim Ausziehen und Anziehen im Unsichtbaren, der spitze Ton beim Aufhängen des Bügels an den Kleiderhaken, das Fallen von Kleidungsstücken auf den Boden – auch das würde meine Ohren zum Glühen bringen.

Hannes Zimba an meiner Stelle ginge nicht in scheuen, kurzen Schritten hinter ihr, sondern wie ein Tambourmajor vor ihr her zur Kabine, am vorgestreckten Arm das Kleid ihrer Wahl, eine Demonstration seiner Macht. Hannes Zimba, mit dem Rücken zur Umkleidekabine, den Blick siegesbewusst auf die zwischen den Kleiderständern herumirrenden Frauen gerichtet, die Unterarme verschränkt, ließe keinen Mann in die Nähe kommen, während seine Begleiterin in der Kabine das neue Kleid anprobiert, welches er dann nach dem Anprobieren, als wäre nichts geschehen, entgegennähme und, noch bevor sie wieder aus der Kabine herausgekommen wäre, wiederum am vorgestreckten Arm zur Kasse trüge. Die Platincard flutschte an der Kasse nur so aus dem Steckfach seiner Brieftasche heraus.

Mir dagegen zittern beim Zahlen mit der Karte die Finger vor Aufregung. Ich bin es nicht gewohnt, in einer Boutique zu bezahlen. Margot Bruch zahlte immer selbst. Sie hatte eine Kreditkarte. Ich nur eine Maestro. Mit Margot Bruch war ich achtzehn Jahre verheiratet. Im Verlauf unserer Ehe nahm sie mich zum Einkaufsbummel am Ende gar nicht mehr mit. Mit mir dauerte es ihr zu lange. In den ersten Jahren fragte sie mich noch an Ort und Stelle, welche Farbe ihr am besten stehe. Manchmal durfte ich meinen Kopf in die Umkleidekabine stecken und sie dirigieren. »Am Hintern ist deine Hose nicht eng genug!« Doch dann mochte sie es grundsätzlich nicht mehr, wenn ich ihr reinredete, egal, in was. Den größten Streit gab es im Auto, wenn wir uns nicht über den kürzesten Weg zum Fahrziel einigen konnten. Ein Navigator kam und kommt für mich nicht infrage, bitte nicht noch eine künstliche Stimme in mein Ohr. Im Casino des Media Centers kann man nur bar bezahlen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch stehen wir nicht vor der Kasse.

Im Zuge ihrer Bestellung des Mittagsmahls deutete die Unbekannte auf die matt glänzenden Behälter aus Edelstahl. Das an gewöhnlichen Tagen metallen an meine Ohren drängende Zusammenschaben der Pommes frites mit der Kelle überhörte ich beim Anblick ihres vorgestreckten Zeigefingers. Die hochgezogene Fingerkuppe und das Rot auf dem vorn sorgfältig zu einem Oval zurechtgefeilten Nagel verliehen ihrem Auftritt einen frivolen Glanz. Für wen hatte sie sich die Fingernägel lackiert? Ihren Freund, ihren Mann, einen Geliebten? Nur für sich selbst? Hatte sie sich schon am Morgen die Nägel lackiert, um am Abend mit der Maniküre nicht Zeit zu verlieren, ehe sie mit dem Mann ihres Herzens aufbrach, in ein Restaurant, eine Kneipe, eine Bar womöglich?

Ihr Zeigefinger kam mir mindestens so lang vor wie der der glanzblonden Fernsehschönheit vor der Wetterkarte im ersten Programm. Wenn sie mit ihrer spürbar von Sprechtrainern geschulten Stimme auf dem Bildschirm erscheint, drücke ich, in meinem Fernsehsessel, ein Glas Rotwein in der linken Hand, den rechten Arm vorgestreckt, mit dem Daumen die Stumm-Taste an der Fernbedienung, um mich besser darauf konzentrieren zu können, wie sie vom rechten Bildrand aus ins Zentrum rückt und mit ihrem erigierten Zeigefinger auf Wolkenformationen, Windrichtungen und eingeblendete Temperaturangaben weist. Ich stelle mir vor, wie sie, ehe sie auf Sendung geht, von unten nach oben mit ihren gespreizten Fingern durch ihr langes Haar fährt, um der Frisur ein wenig von ihrer Glattheit zu nehmen. Nie tritt sie mit einer Hochsteckfrisur vor die Kamera. Dieses Verbergen ihrer Ohren unter dem fließenden Goldhaar dauert mich über die Maßen. Denn Ohren sind es, die ich bei einer Frau, die für mich ernsthaft in Frage kommt, als Erstes in Augenschein zu nehmen versuche.

Nur einen Schritt nach vorn hätte ich im Casino machen müssen, um meine Nasenspitze an das leicht abstehende linke Ohr halten zu können und ihr Parfüm einzuatmen. Hannes Zimba ist mindestens zehn Zentimeter größer als ich. Er hätte über sie hinweg seinen Blick in die Weite des Raums schweifen lassen können. Mir kann das nicht gelingen. Sie ist fast so groß wie ich, etwa einen Meter und achtzig. Zimba gehört zu den Menschen, die immer alles überblicken müssen. Doch wie ich ihn kenne, hätte er keineswegs über sie hinaus in die Ferne geschaut. Ohne zu zögern, hätte er sie von hinten angesprochen. Doch es sollte dieses Mal nicht seine Stimme sein, die den Ton angibt. Es sollte mein, ganz allein mein Sprechtag werden, an diesem Ort, wo alles glänzt und die Stimmen sich überschlagen, nur eine nicht, und zwar die, die in mir zu summen begann, nur in mir.

Verglichen mit dem glanzvollen Casino im MC findet das Leben in unserer Kantine auf niedrigem Niveau statt. Die Stimmen bleiben im »Siegerland« ganz auf dem Boden. Die Vitrinen, noch mit Klappen aus Plexiglas, sind tiefergelegt, damit auch Rollstuhlfahrer und Rollatorpiloten ihre Götterspeise zum Nachtisch ohne fremde Hilfe hervorholen können. Fahrer in Rollstühlen, ganz gleich, ob es sich um einen Greifreifenrollstuhl, einen Faltrollstuhl oder einen Schieberollstuhl handelt, haben gegenüber Rollatorpiloten einen Nachteil. Sie können nicht wie ihre aufrecht gehenden Mitpatienten eine quer ins Fahrzeug integrierte Ablage und dazu noch einen darunter angebrachten Korb zum Transport nutzen. Die Rollstuhlfahrer im »Siegerland« verlieren bei der Entgegennahme der Nahrungsmittel an den Theken kostbare Zeit. Es sei denn, man besitzt ein elektrisch betriebenes Fahrzeug wie Herr Steinmüller. Dann geht alles sehr schnell.

Der »Adventure« von Herrn Steinmüller ist ein Traum. Er hat alles: Joystick, elektrische Liftfunktion, neun unterschiedliche Konfigurationen an den Rückensitzlehnen, zwei Außenspiegel und vor allem: ein Tischchen mit Platz für ein vollständiges Menü. Rollatorpiloten können Brotkörbchen, Vor- und Nachspeisen im Handumdrehen selbst aufladen und zu den Esstischen transportieren, wo Gläser, Fachinger und Granini-Säfte in der Mitte zum Selbsteinschenken auf der dunkelroten Stofftischdecke bereitstehen. Die am Vorabend von jedem Patienten sorgfältig ausgefüllten Speisepläne mit der angekreuzten Auswahl aus dem Angebot der verschiedenen Menüs liegen vor uns auf dem Esstisch neben dem Besteck und werden überprüft. Stimmt das Gebrachte mit dem Angekreuzten überein? Denn die Auswahl in der Siegerlandklinik ist enorm. Wir wählen zwischen Menü rot (Vollwertige Kost, insgesamt 30 g Fett, ca. 650 kcal/2700 kJ), Menü gelb (Vollwertige Kost & Kost bei Diabetes mellitus, insgesamt 20 g Fett, ca. 550 kcal/2300 kJ) und Menü grün (Reduktionskost & Kost bei Diabetes mellitus, insgesamt 10 g Fett, ca. 450 kcal/1900 kJ). Ich entschied mich heute für Menü gelb, Geschmorter Fleischspieß mit Zigeunersauce, Balkangemüse, Reis, Salat & Dessert vom Buffet.

In meiner Sektion werden die Hauptgänge von Schwester Rita an den Tisch gebracht. Nicht auszudenken, unsere Gehwagenfahrer müssten ihre Flaschen und Gläser selbst auf ihre schmalen Ablagen stellen. Es käme zu Unfällen, die nicht immer so glimpflich ausgingen wie neulich, als unser Raser, der Herr Steinmüller, bei einem Überholmanöver einen Rollatorwalker so dicht an die Theke drängte, dass dieser beinahe in die Vitrine mit der Götterspeise und dem Himbeerpudding kippte. Schwester Rita drückte ein Auge zu. Das tat sie auch, als sie mich einmal dabei erwischte, wie ich mir zwei Schälchen Götterspeise holte.

Schwester Rita vertraute mir einmal an, dass sich auch Herr Steinmüller, als er noch nicht seinen Stammtisch im Siegerländer Hof hatte und ich noch nicht Patient im »Siegerland« war, immer eine doppelte Portion Nachtisch genommen habe. Bei Dosenobstcocktail im Angebot habe er ein Fläschchen Rum aus der Innentasche seines Jacketts gezückt und über den im Saft schwimmenden, von einer knallroten, klebrigen Kirsche gekrönten Mix aus Mandarinen, Ananaswürfeln und Birnenstückchen ausgegossen.

Ich, ein frei Stehender und selbsttätig Gehender auf Wiederruf – nur an bösen Tagen am Stock – schaue an unserer Verköstigungsanlage beim Anstehen auf die Köpfe älterer Frauen. Ihre Ohren sind von oben nicht zu erkennen. Sie verbergen sich unter Löckchen und Dauerwellen. Die Länge der Ohrläppchen steht bei ihnen in einem unvorteilhaften Größenverhältnis zu den Muscheln. Manchmal erkennt man noch ein Loch in den Läppchen. Früher legten sie ihren Ohrschmuck täglich an. Heute liegt er oben auf den Zimmern in ihren Nachttischschubladen. Vor dem Schlafengehen holen sie ihn heraus, hängen sich ihn an, stellen sich kurz vor den Badezimmerspiegel, drehen ihren Kopf von rechts nach links und von links nach rechts und legen ihren Schmuck wieder zurück.

Schmuck hat an einem schönen Ohr nichts zu suchen. Ein schönes Ohr ist ein Kunstwerk an sich. Eine Skulptur. Selbst ein Perlenohrring, wie ich ihn am Läppchen des ebenso stolz wie scheu dreinschauenden Mädchens auf dem Bild eines niederländischen Meisters habe hängen sehen, würde mich stören. Ich habe einmal aus dem Buch über das Mädchen mit dem Perlenohrring in einem Lesekreis vorgetragen. Der Weg ins Innere eines Menschen führt durch den Gehörgang, das Trommelfell, an Hammer, Amboss und Steigbügel vorbei zur Gehörschnecke, wo die Sinneshärchen den Schall in Impulse umwandeln, die für das Gehirn verständlich sind.

»Gyros mit Pommes frites und Krautsalat, bitte. Ohne Zaziki!«

Mein Trommelfell vibrierte, meine Sinneshärchen zitterten, meine Gehörschnecke frohlockte, als diese Stimme, eine Stimme, wie ich sie zuvor noch nicht vernommen hatte, einen Impuls in meinem Gehirn auslöste, der im Nu meinen ganzen Körper erfasste.

Schmuck hat übrigens auch an den Ohren von Nachrichtensprecherinnen beim Fernsehen nichts zu suchen. Das gilt auch für jene Wetterberichterstatterin, die sich an diese Maßgabe gottlob hält. Ich bin eifersüchtig auf ihren Wetterkollegen mit der Märchenstimme, den lustigen Augen, den weit ausholenden Armen und dem unnachahmlichen Hüftschwung beim Vortrag der Wetteraussichten. Ich bin sicher, er braucht bei meiner Wetterfee nicht anzuklopfen, wenn er vor ihrem Auftritt zu ihr in die Maske geht. Schließlich ist er ihr Abteilungsleiter. Ich muss mich mit seiner Existenz abfinden. Es erregt mich nicht nur, es schmerzt mich die Vorstellung, wie sie ihm unmittelbar vor der Live-Performance, wenn auch nur so zum Spaß, in den Schritt greift. Von selbst kann die enorme Wölbung hinter dem Hosenschlitz seiner von einem breiten Gürtel cowboyhaft zusammengehaltenen, für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender entschieden zu tief sitzenden dunkelblauen Designerjeans beim Vortrag der meteorologischen Ursachen eines Hochwassers in Süddeutschland nicht kommen.

Zu Sprecherinnen im Fernsehen haben wir Sprecher, die im Unsichtbaren arbeiten, ein gebrochenes Verhältnis. Fernsehnachrichtensprecherinnen und Wetterberichterstatterinnen im Ersten oder im Zweiten tragen heutzutage, wenn sie nicht Diplommeteorologinnen sind und im sportlichen Hosenanzug von der Seite her in die Mitte des Bildes schreiten, in den allermeisten Fällen ihr Haar lang. Keine Bananen, keine Hochsteckfrisuren, keine Locken, kein Bubikopf. Sie lassen es an einer Seite vor ihrer Schulter hinunterfließen, auf der anderen Seite haben sie es sich von der Frisörin in der Maske keusch hinter das Ohr stecken lassen.

Das Dekolleté ist frei von Geschmeide. Die meisten Nachrichtensprecherinnen im Fernsehen sind blond, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen. Die haben in überwiegender Mehrheit graue oder dunkle Haare. Sie müssen sich von den Sprecherinnen stimmlich und farblich unterscheiden. Fernsehnachrichtensprecherinnen sind oben ziemlich flach. Vor den Hemdbrüsten von Fernsehnachrichtensprechern hängen Schlipse. Ihre förmliche Kleidung überträgt sich auf ihre Stimmen. Sie sprechen nicht so locker wie wir, die nicht in Schlips und Kragen ans Mikrofon gehen und einen Gesichtsausdruck auflegen müssen, der vor allem eins ist: neutral.

Als sich das Fernsehen noch Programmansagerinnen leistete und es keine Trailer gab, waren alle möglichen Frisuren und Oberweiten vertreten. Für jeden etwas. Irene Koss, »das Lächeln der Nation«, trug in den langhaarigen sechziger Jahren eine freche Kurzhaarfrisur. Als Heike Maurer, Jahrzehnte später, einmal ein Silvesterkonzert anzusagen hatte, thronte feierlich auf ihrem Haupt ein kunstvoll arrangierter Dutt. Ein Haarteil hatte sie nicht nötig. Dagmar Berghoff hingen von »Taft« gefestigte Strähnchen schräg vor der Stirn. Ihre langen Wimpern waren getuscht. Wenn sie ihren Schlafzimmerblick aufsetzte, dachte ich an Stéphane Audran in Claude Chabrols Die untreue Frau. Und wenn Dagmar Berghoff nach der Fanfare mit ihrem »Guten Abend meine Damen und Herren«, den Blick von unten nach oben gerichtet, gleichsam durch uns Zuschauer hindurch in eine vernebelte Ferne, die Tagesschau anmoderierte, erhielt selbst der anschließende Bericht über eine Debatte im Bundestag einen erotischen Touch.

Doch jetzt geht es nicht ums Fernsehen. Es geht um die Realität. Ich stand hinter der Unbekannten. Die Verwegenheit ihrer provisorisch anmutenden Hochsteckfrisur vermittelte sich mir aus der Hinteransicht haargenau. Das dunkle Blond ging hier ins Braune, da ins Goldene über. Wer weiß, wie sie reagiert hätte, wenn ich, vor ihr stehend, unter dem Vorwand, jemanden weit hinter uns in der Warteschlange zu suchen, ihr frontal ins Gesicht geschaut und meinen Blick nicht unverzüglich von ihr abgewandt hätte. Hinter ihr stehend konnte ich ihre Ohren in Augenschein nehmen. Ihre Ohren, Engelsflügeln gleich, stehen weit genug ab. So konnte ich die feinen Windungen, sanft geschwungenen Bogen sowie das zarte Läppchen an ihrer Muschel – ohne Behang, ohne Angestecktes – im einfallenden Sonnenlicht erkennen. Ein Ohrläppchen sanft zwischen die Zähne nehmen – wann hatte ich das zuletzt getan? Um der Schönen vor mir an der Theke meinen Atem an ihrem Ohr spüren zu lassen, hätte ich weniger als einen Meter vorrücken müssen. Doch sie hatte nur Augen und Ohren für den Wirt. Sie zog die Ärmel ihres dünnen Pullis bis fast zu den Ellbogen hoch. Es war mir, als flimmerten die Härchen auf ihrem Unterarm im Sonnenschein.

Der Wirt reichte ihr den beladenen Teller. Sie platzierte ihn mit beiden Händen lautlos auf dem Tablett. Dann geschah etwas Ungeheuerliches. Als sie ihr Besteck aus den Behältern am Ende der Versorgungsstation zu ziehen im Begriff war, fiel ihr das Messer mit einem scharfen »Zäng« auf den Boden. Sie stellte das Tablett in aller Seelenruhe zur Seite. Bei der Gelegenheit sah ich das Portemonnaie darauf neben der Papierserviette. Das Portemonnaie! Sie kam nicht mit einer Handtasche ins Casino! Sie musste ihren Arbeitsplatz im Media Center haben! Sie war auch nicht zu Besuch hier. Ihre Handtasche konnte nur oben in ihrem Büro neben oder auf ihrem Schreibtisch stehen!

Als sie dann in die Hocke ging, um das Messer aufzuheben, beugte ich mich reflexartig vor. Mein Gluteus maximus zuckte. Zum ersten Mal an diesem Tag. Doch statt ihr, wie es meiner Art eigentlich entspräche, behilflich zu sein, blieb ich, die linke Hand mit abgewinkeltem Daumen zur Unterstützung meiner Standfestigkeit in die Hüfte gedrückt, wie angewurzelt stehen und blickte an ihr hinunter, direkt hinein ins Innere ihrer Bluejeans. Der zur Farbe der Fingernägel passende, ohnehin etwas kurz geratene Pulli war ihr beim Hinuntergehen in die Hocke noch weiter nach oben gerutscht. Die Sicht wurde für einen Augenblick frei auf den Anfang der Furche über ihren Hinterbacken und ferner: die Form und Farbe ihres Höschens, das diesen Namen allerdings kaum verdiente. Denn es bestand im Wesentlichen aus einem Riemchen. Dort, wo es sich anschickte, einerseits oberhalb ihrer Pobacken um ihren Unterleib herum, andererseits durch die Furche zu ziehen, kreuzte es sich und wurde von einem transparenten Stückchen Stoff in Form eines leicht verzogenen Dreiecks zusammengehalten.

Ich ziehe das Wort »Höschen« dem einschneidenden, wenn nicht gar würgenden Klang von »String« vor. Auch das rutschige Wort »Slip« ginge mir nicht glatt über die Lippen, wenn ich die von mir Begehrte darum bäte, ihr Höschen vor meinen Augen auszuziehen. »Slip« ist für mich ein Wort aus der Surfersprache und reserviert für kalifornische Schönlinge. Sie balancieren auf Brettern bei hohem Wellengang in der Hocke und gehen, vom Surfen den ganzen Tag lang müde geworden, am Abend mit ihnen ins Bett. Bäuchlings liegen sie auf den Brettern die ganze Nacht. Ihre harten Schwänze, hochgestellt bis an den Bauchnabel, reiben sich in ihren nassen Träumen auf den mit Starlets übermalten Sportgeräten. Der Gedanke an die Standfestigkeit der Surfer auf ihren Brettern beim Herumkurven zwischen wild heranrollenden Wellen und beim nächtlichen Reiten verursacht an meiner linken Hüfte und am Oberschenkel links außen bis hinunter zu den Waden ein scharfes Ziehen – ich leide schon seit jungen Jahren an einem Gleitwirbel, neuerdings auch an einem Bandscheibenvorfall. Es besteht bei mir eine linkskonvexe Aufbiegung des thorakolumbalen Übergangs, wobei die LWK osteophytäre Randbauten aufweisen. Zudem lässt sich bei mir eine multisegmentale, hochgradige Hypertrophie der Facettengelenke nachweisen. Im Segment L5/S1 besteht ein Ventralversatz von LWK5 gegenüber SWK1 von maximal 1,5 Zentimetern. Meine Bandscheibe wölbt sich breitbasig in den Spinalkanal und die Neuroforamina vor. Es besteht bei mir eine beidseitige Spondylolyse. Hierdurch kommt es zu einer diskogenen und osteogenen Foramenstenose beidseits mit Kompression der Nervenwurzel L5 beidseits, links stärker ausgeprägt als rechts. Doch wer denkt schon in einem Moment, da von ihm eine gute Figur erwartet wird, an seine Diagnose?