1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

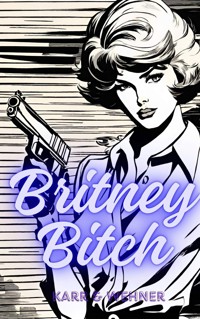

Karr & Wehner erzählen in ihrem Jugendroman die Geschichte von Reka' einem Flüchtlingsmädchen, das in Deutschland zuerst in ein Durchgangslager kommt, dann in ein Heim. Hier wird die Vierzehnjährige nur von einem Gedanken beherrscht: Sie will zurück nach Hause und ihre Eltern suchen, die sie in den Kriegswirren auf dem Balkan verloren hat. Ein Ausreißversuch verschlägt sie in die Reviermetropole Essen. Hier muss Reka' die in jenen Wochen zum ersten Mal ihre Tage bekommt, ihr alltägliches Überleben sichern. Sie lernt das Bahnhofsviertel kennen, driftet ins Junkiemilieu ab und nächtigt in den Katakomben eines Einkaufscenters. Als sie den jugendlichen Autoknacker Tracker kennenlernt, hofft sie, mit ihm wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Doch der blutige Sommer ist noch lange nicht zu Ende.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Karr & Wehner

Blutiger Sommer

Das Buch

Karr & Wehner erzählen in ihrem Jugendroman die Geschichte von Reka‚ einem Flüchtlingsmädchen, das in Deutschland zuerst in ein Durchgangslager kommt, dann in ein Heim. Hier wird die Vierzehnjährige nur von einem Gedanken beherrscht: Sie will zurück nach Hause und ihre Eltern suchen, die sie in den Kriegswirren auf dem Balkan verloren hat. Ein Ausreißversuch verschlägt sie in die Reviermetropole Essen.

Hier muss Reka‚ die in jenen Wochen zum ersten Mal ihre Tage bekommt, ihr alltägliches Überleben sichern. Sie lernt das Bahnhofsviertel kennen, driftet ins Junkiemilieu ab und nächtigt in den Katakomben eines Einkaufscenters. Als sie den jugendlichen Autoknacker Tracker kennenlernt, hofft sie, mit ihm wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können.

Doch der blutige Sommer ist noch lange nicht zu Ende.

Die Autoren

Table Of Contents

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Die Credits

Triggerwarnung:

Eins

Reka stand am Fenster. Im Garten war alles ruhig. Die warme Luft schwappte ins Zimmer. Es roch nach Heu, Grillen zirpten. Zu Hause mähten sie jetzt bestimmt schon zum zweiten Mal die Wiese am Fluss.

»Bleib hier!«

Mira hockte auf ihrem Bett. Sie war dick, ihr T-Shirt spannte sich über den Oberarmen, der Bauch hing ihr über den Bund der Jeans. Außerdem stank sie nach Schweiß. Sie kam aus der Stadt in der Nähe von Rekas Dorf, deshalb hatte es die Heimleiterin für eine gute Idee gehalten, Reka mit ihr zusammen in eine Gruppe zu stecken. Im Arm hielt Mira ihren zerfledderten Teddy. Dem Tier fehlte ein Auge, und auf den Bauch hatte Frau Wernig einen grünen Stofflappen genäht, damit dem Tier nicht die Schaumgummifüllung aus dem Leib quoll. Reka hatte Mira bisher noch nie ohne ihren Teddy gesehen. Mira hatte ihn sogar mitgeschleppt, als sie letzten Monat weggelaufen war.

»Bleib hier!«, sagte Mira. Sie war ein Jahr älter als Reka und hatte schon ihre Tage.

»Ich muss zurück.« Reka erschrak, als ihr klar wurde, dass sie deutsch gesprochen hatte. Schon letzte Woche war ihr aufgefallen, dass sie neuerdings sogar schon in Deutsch träumte. Sie hatte Angst, dass sie ihre Sprache vergaß.

Reka zog sich ihren Rucksack auf den Rücken. Das Kartoffelmesser, eine Packung Kekse, die beiden Päckchen mit Papiertaschentüchern, Shirt und Slip. Mehr konnte sie nicht mitnehmen. Sie kletterte auf die Fensterbank. Mira schaute ihr stumm vom Bett aus zu und knibbelte an dem Poster mit der Boyband herum, das sie vor ein paar Wochen aufgehängt hatte. Die vier Jungen grinsten braungebrannt in die Kamera. Das Glasauge des Bären blitzte. Obwohl Mira nichts sagte, wusste Reka, was sie dachte. Zwei Wochen war Mira damals verschwunden gewesen, dann hatte die Polizei sie im Streifenwagen zurückgebracht. Mira redete nicht darüber, was sie draußen erlebt hatte. Mit der Pflegefamilie, mit der die Heimleiterin sie hinterher zusammengebracht hatte, kam sie auch nicht aus.

Reka sah Mira an. »Wehe, wenn du was verrätst!«

Mira drehte sich zur Wand. Reka kletterte aufs Fensterbrett und sprang.

Sie landete auf dem Rasen und schlich an der Wand entlang bis zur Rückfront des Bungalows. Ein paar Grashüpfer stoben aufgeschreckt davon. Als sie Stimmen hörte, drückte sie sich an die Wand und spähte um die Ecke. Der Putz kratzte über ihre Haut. Auf der Wiese mit der Linde war niemand zu sehen. Von weiter hinten kam Musik aus dem Haus der Heimverwaltung. Wegen der Hitze machten die Leiterin und die Erzieher seit ein paar Tagen eine längere Mittagspause.

Reka sah sich noch einmal kurz um, ehe sie losging. Das Tor an der Zufahrt stand zwar offen, aber sie wollte nicht, dass eine von den Erzieherinnen dumme Fragen stellte, wenn sie sie weggehen sah. Sie würden am Abend schon früh genug bemerken, dass sie fehlte. Also schlich sie an der Sommerlinde vorbei und drückte sich durch die Ligusterhecke zur Mauer durch, die das Grundstück umgab. Mit ein paar Schritten erreichte sie die Stelle, die sie sich letzte Woche ausgesucht hatte. Hier waren die Steine herausgebrochen, so dass man leicht hinüberklettern konnte. Ein Vogel flatterte auf. Reka zog sich an den Backsteinen hoch und spürte die Hitze der Ziegel auf der Haut. Der Schweiß brach ihr aus und klebte ihr das Shirt am Rücken fest. Sie robbte über Steinbrocken, altes Laub und morsche Äste. Dann war sie auf der anderen Seite und musste hinunterspringen.

Sie kam unglücklich auf, spürte einen Stich im Knöchel, rutschte durchs Gras eine Böschung hinunter und landete in einer trockenen Regenwasserrinne. Eine leere Bierdose kollerte hinter ihr her.

Sie wischte sich Dreck und Spinnweben aus dem Gesicht und spähte aus dem Graben. Zwanzig Meter weiter donnerte hinter der Leitplanke der Verkehr über die Autobahn. Sie huschte hinüber. Hitzeschwaden waberten über dem Asphalt; mit jedem Wagen traf sie ein Schwall Abgase. Reka schlich über den Schotterstreifen an der Leitplanke die Autobahn entlang. Ihr Knöchel schmerzte bei jedem Schritt.

»Bleib hier!«, hatte Mira gesagt.

Ein Signalhorn röhrte auf, mit dem Ton brauste ein riesiger Tieflader an Reka vorbei. Drüben, auf der anderen Seite der Autobahn, zupfte ein halbes Dutzend Kühe träge am Gras. Hinter der Weide lag ein Waldstück, die Bäume verschwammen im blaugrauen Dunst. Reka stieg über die Leitplanke und wartete auf eine Lücke im Verkehr. Sie sah für eine Sekunde, wie der Fahrer eines roten Sportwagens erschrocken gestikulierte, ehe er an ihr vorbeifegte. Reka spurtete los.

Atemlos ereichte sie den Mittelstreifen, wartete und rannte dann über die Gegenfahrbahn. Schwang sich über die Leitplanke, hastete an den Kühen vorbei und erreichte endlich das Waldstück. Sie zwängte sich durchs Farnkraut, übersah dabei aber eine Brennesselinsel. Zum Glück schützte die Jeans ihre Beine, dafür brannten die Blätter höllisch auf den nackten Armen. Reka kämpfte mit zusammengekniffenen Lippen gegen den Schmerz, während sie tiefer in den Wald eindrang. Richtiges Unterholz gab es hier gar nicht, nicht so ein verfilztes und verwachsenes Dickicht wie daheim in ihrem Dorf hinterm Fluss. Sonnenstrahlen flirrten durch die Buchenkronen, und im Zwielicht am Boden lösten sich die Umrisse der Bäume in silbrigem Grau auf. Es roch fast wie zu Hause, nach Sommer, nach Wildkräutern und Pilzen.

Es war heiß. Seit mehr als einer Woche hatte es jetzt schon nicht mehr geregnet. Die schwüle Luft trieb Reka den Schweiß aus allen Poren. Sie trabte über trockene Blätter, achtete auf Tierspuren und hielt sich von den größeren Wegen fern.

Ihr Shirt war inzwischen klatschnass und dreckig vom Staub. Sie musste sehen, dass sie nachher einen Bach fand, um es zu waschen. Oder noch besser einen Bauernhof mit Brunnen. Bei dem Gedanken an helles, klares Wasser leckte sie sich die Lippen.

Ihr Knöchel schmerzte jetzt fast bei jedem Schritt. Sie machte eine Pause und ging dann langsam weiter. Der Schmerz ließ nicht nach. Wenn sie an einen Bauernhof kam, konnte sie vielleicht einen Umschlag mit Essigwasser machen. Der hatte jedenfalls damals ihrer Mutter bei ihrem verstauchten Fuß geholfen.

Dann strahlte das Sonnenlicht auf einmal heller, die Bäume wichen zurück, und Reka stand vor einer Lichtung mit Grasrispen und Wachtelweizen. Außer dem Summen der Bienen und Wespen war nichts zu hören.

Reka ließ sich auf einem Baumstumpf am Rand des Schlages nieder. An den Schnittflächen klebte dickflüssiges Harz. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und schloss die Augen. Blätter raschelten, Mücken und Fliegen umschwirrten sie, links von ihr knackte ein trockener Ast.

Früher war Reka gerne im Wald herumgestrolcht, jetzt ängstigten sie die Geräusche. Es knackte wieder, diesmal aus einer anderen Richtung. Langsam nahm sie den Rucksack ab und holte ihr Messer heraus. Wildtauben gurrten. Eine Hummel summte von der Wiese herüber und sie zwang sich, nicht nach ihr zu schlagen. Der alte Potschka aus dem Dorf sagte, dass man die Tiere nicht reizen durfte, wenn sie einem zu nahe kamen.

Plötzlich raschelte es dicht neben ihr. Reka zuckte zusammen, aber dann sah sie, dass es nur ein Braunhörnchen war, das vorbeihuschte und am nächsten Stamm in die Höhe jagte. Sie steckte das Messer wieder ein. In ihrem Knöchel stach der Schmerz jetzt schon, ohne dass sie überhaupt auftrat. Und erst jetzt spürte sie, wie dringend sie pinkeln musste.

Sie zwängte sich in die Büsche, streifte die Jeans herunter und ließ den Strahl in den trockenen Waldboden laufen. Hinterher kramte sie ein Papiertaschentuch aus ihrem Beutel und wischte sich ab. Eine Spur Blut schmierte über den Zellstoff.

Zu Hause war sie oft stundenlang durch den Wald hinter dem Dorf gestromert, durch das Gewirr aus Dornenranken, Schlinggewächsen und windschiefen Stämmen, in dem es fast kein Durchkommen gab. Zu Hause gab es mehr Vögel; im letzten Frühjahr hatte Reka einen frisch geschlüpften Häher unter einer Eiche gefunden und ihn zu Hause mit Ameiseneiern und Brotkrumen aufgepäppelt.

Hinterm Fluss gab es sogar Wölfe. Das erzählten jedenfalls die Großeltern, wenn sie in der Stube saßen und draußen Schnee lag. Die Wölfe, meinten sie, würden im Winter vom Hunger aus den Wäldern getrieben, streiften dann über die Felder und wagten sich bis in die Dörfer, um die Tiere in den Ställen zu reißen oder Kinder anzufallen. Der Potschka, hieß es, hätte das vor ein paar Jahren selbst erlebt. Bei dem sei in einer Januarnacht ein riesiger Wolf im Stall aufgetaucht und hätte gleich drei Schafe totgebissen.

Reka schluckte. Sie wollte nicht heulen. Sie hatte im Lager nicht geflennt und auch später im Heim nicht, als man sie zu Mira in Frau Wernigs Gruppe gesteckt hatte. Sie biss sich auf die Unterlippe und atmete durch die Nase. Sie musste vorsichtig sein. Vielleicht waren Soldaten in der Nähe. Sie hatte gesehen, was mit denen passiert war, die geweint hatten.

Die Soldaten waren mit ihren Jeeps, drei Lastwagen und einem gepanzerten Fahrzeug am frühen Morgen ins Dorf gekommen. Reka wachte von dem Geschrei auf, sie hörte die Angst in der Stimme ihres Vaters und sah den entsetzten Blick ihrer Mutter, als sie sie wachrüttelte.

»Lauf weg!« Die Mutter zerrte Reka aus dem Bett und flüsterte voller Panik, dass sie sich anziehen sollte.

Reka fror auf einmal. Und dann kam das Zittern wieder, wie damals, als die Soldaten sie überfielen.

Sie schlüpfte gerade in ihre Kleider, als die Soldaten unten die Haustür aufbrachen. Gleich darauf explodierte eine Handgranate; das Haus schien zu beben, es roch nach Rauch, sie hörte ihren Vater rufen.

Dann fielen Schüsse.

Ihr Vater brüllte vor Schmerz.

Reka kletterte durchs Fenster, rutschte übers Dach des Schuppens und versteckte sich im Garten hinter dem Brennholz. Zitternd vor Angst zog sie die Reisigbündel über sich und biss auf einen Ast, um sich nicht zu verraten. Sie war ganz still geblieben und hatte auch nicht geweint, als die Soldaten die Nachbarn mit dem Gewehrkolben durch die Morgendämmerung auf den Dorfplatz trieben. Ihre Eltern waren nicht dabei gewesen. Reka hatte sie seitdem nicht wieder gesehen, und ihr hatte auch keiner sagen können, ob sie tot waren.

Ein Schmetterling flatterte über die Lichtung, taumelte näher und streifte ihre Wange. Reka konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie lange sie schon hier saß. Es kam ihr vor, als sei sie gar nicht da, als würde sie zwischen den Bäumen schweben und auf sich selbst herunterschauen. Und wenn sie sich so sah, spürte sie die Angst nicht, obwohl sie genau wusste, wie sehr sie sich fürchtete.

Ihre Arme brannten wie Feuer. Die Brennesselstiche bildeten rosa Quaddeln. Ihren Fuß konnte sie kaum noch bewegen, im Unterleib zog und kniff es. Als sie aufstand, musste sie sich an einen Baum stützen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Hilflos lehnte sie sich an den Stamm und heulte. Ein Specht hämmerte auf morsches Holz. Langsam ließ die Angst nach.

Reka hängte sich den Rucksack über die Schulter und humpelte zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war.

»Bleib hier!« Sie hätte auf Mira hören sollen. Wenn sie jetzt gleich ins Heim zurückkam, würde ihr einer von den Erziehern eine Standpauke halten. Außerdem würde sie genau wie Mira eine Eintragung in ihre Akte bekommen, dass man besonders auf sie aufpassen musste. Oder sie schickten sie zum Psychologen, der an drei Tagen im Heim vorbeikam und mit denen redete, die nicht einschlafen konnten oder Alpträume hatten.

Zwei

Reka schäumte sich die Haare ein. Das Badewasser war warm; am liebsten wäre sie gleich in der Wanne eingeschlafen. Die Schmerzen im Knöchel waren erträglich, solange sie den Fuß nicht bewegte.

»Ausreißen!« Frau Wernig lehnte in der Badezimmertür. Im Bungalow war es ruhig, nur hinter einer Zimmertür wummerten Tekknobeats. In der Küche hatte Frau Wernig ihr eben noch ein Brot gemacht, ehe sie sie in die Wanne schickte. »Warum läufst du denn weg, Reka?«

»Weiß nicht!« Sie hakte die Dusche aus und spülte sich den Schaum aus den Haaren.

»Du weißt doch, dass wir dann immer die Polizei anrufen, wenn jemand wegläuft«, meinte Frau Wernig. »Wo wolltest du überhaupt hin?«

Reka zuckte mit den Schultern und genoss das warme Wasser. In ihrem Bauch rumorte und zog es schon wieder; der ganze Unterleib schien sich auf einmal zu verkrampfen. Reka biss die Zähne zusammen, dann sah sie den Blutfaden im Wasser. Sie drehte die Dusche ab. Mehr Blut quoll aus ihr hervor, die Bauchschmerzen wurden zu einem lang anhaltenden Ziehen. Mira hatte ihr zwar erzählt, wie es war, wenn man seine Tage bekam, aber Reka hatte es sich bis jetzt nicht vorstellen können. Es war so... eklig. Vorsichtig fuhr sie mit dem Finger durch den Blutfaden.

Frau Wernig hatte das Blut natürlich auch bemerkt und holte eine Slipeinlage aus dem Spiegelschrank überm Waschbecken.

»Weißt du, wie man die trägt?«

»Ich will Tampons«, sagte Reka und stand auf.

Frau Wernig gab ihr das Badetuch. »Beim nächsten Mal. Und denk daran, dass du regelmäßig wechselst.«

Reka rubbelte sich ab und dachte an ihre Mutter und wie komisch sie sie in den letzten Monaten manchmal angesehen hatte. Sie hatte gesagt, dass Reka jetzt bald ihre Tage kriegen würde und dass sie aufpassen sollte, wenn sie sich mit einem Jungen einließ. Weil sie sonst ein Kind bekäme. In der Schule gab es zwei Mädchen, die schon Kinder gekriegt hatten, und fast jeder hatte sie schief angeguckt.

Die Soldaten hatten die beiden umgebracht, in der Woche, bevor sie ihren Vater holten. Reka hatte es aus ihrem Versteck in dem Schuppen beim Dorfplatz beobachtet. Sie hockte neben einer verrosteten Schrotmühle und spähte durch einen Spalt zwischen den Brettern nach draußen. Auf der Straße hatten sie schon Tage zuvor einen Hund überfahren, Schmeißfliegen tanzten über dem matschigen Fleck aus Blut, Fell und Knochen. Die Uniformierten trieben alle Frauen mit ihren Gewehrkolben auf dem Dorfplatz vor dem Laden zusammen und hielten ihnen die Läufe ihrer Waffen unters Kinn, damit keine weglief. Selbst die Lehrerin mit ihrem Baby jagten sie über den Platz. Reka wollte eigentlich nicht zuschauen, aber dann sah sie doch, wie sie die Frauen nacheinander in den Laden schleppten. Zuerst die jungen Mädchen. Reka hörte sie schreien. Die Männer grölten, Glas splitterte. Soldaten kamen mit Schnapsflaschen in den Händen heraus, tranken auf ihren Sieg und zerrten immer wieder neue Frauen ins Haus. Nach den jungen dann auch die älteren und zuletzt sogar die schwangere Nachbarin, die kaum noch laufen konnte.

Als Reka am jenem Nachmittag den Schuppen vorsichtig verließ, um sich aus dem Dorf zu schleichen, robbte sie an der Rückseite des Laden vorbei. Durch das dreckige Fenster sah sie, wie drinnen ein paar Soldaten eine Frau zwischen den Trümmern der Regale auf den Boden warfen. Einer hielt ihr seine Pistole an die Schläfe, zwei traten ihre die Arme auf den Boden; der vierte hing mit heruntergelassenen Hosen zwischen ihren nackten Beinen und stieß mit wippendem Hintern immer wieder zu. Wie gelähmt kauerte Reka in den Klettenbüschen und schaffte es nicht, weiterzukriechen.

Irgendwann fingen die betrunkenen Soldaten draußen dann an, in die Luft zu schießen, am Ende zielten sie auch auf die letzten Frauen, die sich vor dem Laden zusammendrängten. Die Lehrerin war die erste, die von einer Kugel getroffen wurde; der Schuss riss ihr das Kinn weg, sie wurde von der Wucht nach hinten gerissen und fiel gegen die anderen. Das Blut schoss aus der Schlagader. Die Frauen schrieen in ihrer Todesangst. Als einer der Soldaten der Frau des Ladenbesitzers ihr Baby wegnehmen wollte, stemmte sie sich dem Mann entgegen. Der trat einen Schritt zurück und schoss ihr in die Brust. Dann zerschlug er dem Baby mit seinem Gewehrkolben den Kopf.

Im Zimmer war es still. Der Mond schien durchs Fenster. Mira rührte sich nicht, als Reka zu ihrem Bett tapste. Sie kroch unter die Decke. Frau Wernig machte leise die Tür zu. Reka wartete noch ein bisschen, dann stieß sie die Decke weg.

»Mira?« Sie setzte sich, schlang die Arme um die Knie und starrte durchs Fenster. Mira gab keinen Laut von sich.

»Ich weiß, dass du wach bist«, sagte Reka.

Nach einer Weile schlug Mira ihre Decke zurück. »Ich hab dir doch gesagt, dass du hierbleiben sollst.« Mira setzte sich auf die Bettkante, drückte ihren Teddy an die Brust und sah eine Weile mit Reka aus dem Fenster. »Wo warst du?«

Reka zuckte mit den Achseln. »Hinter der Autobahn. Im Wald.«

»Durch den Wald kommst du nicht weit«. Mira puhlte am Glasauge des Bären herum. »Ich war da auch. Später habe ich dann ein Auto angehalten.«

»Und?«

»Nichts.« Erst nach einer Weile meinte sie dann: »Das war so ein Kerl, nicht alt, mit einem Leberfleck am Hals. Hat mich ausgefragt, wo ich herkomme und wo ich hin will. Dann hat er gesagt, dass ich auch ein paar Tage bei ihm bleiben kann.«

»Einfach so?« Reka beugte sich vor. »Und? Bist du?«

Mira legte ihren Teddy auf das Kissen und deckte ihn zu. »Eigentlich war der ganz nett. Hat mich mit nach Hause genommen; in so eine kleine Wohnung in einem großen Block. Sagt, dass er alleine ist, weil ihm seine Frau weggelaufen ist, und dass ich bei ihm im Bett schlafen soll, weil es auf der Couch nicht so bequem ist. Dann weiß ich nicht mehr genau, was los war. Er hat mir eine Cola gegeben, wahrscheinlich war da was drin; jedenfalls fängt er auf einmal an zu erzählen, wie toll ich aussehe und dass er ganz scharf ist und dass er unheimlich gerne mit mir ficken würde...«

»Ficken?«

»Na, du weißt schon!«

Reka starrte Mira an. »Aber du hast doch schon deine Tage...«

»Das war dem egal. Er hat zwar gesagt, dass er aufpasst, aber hat er dann doch nicht.« Mira machte eine Pause. Dann sagte sie: »Ich habe meine letzten Tage nicht gekriegt.«

Nach dem Frühstück sagte Frau Wernig zu Reka, dass die Heimleiterin mit ihr sprechen wollte. Reka trödelte noch ein bisschen herum und sah Mira und den beiden anderen Mädchen aus der Wohngruppe beim Abwaschen zu. Letzte Nacht hatten sie noch zusammen überlegt, was passierte, wenn Mira wirklich schwanger war. Seit sie hier im Heim waren, war das noch keinem Mädchen passiert.

»Reka!« Frau Wernig wurde langsam ungeduldig. »Es wird Zeit!«

Reka ging hinüber zum Verwaltungsgebäude. Im Vorzimmer der Heimleiterin musste sie warten. Die Sekretärin tippte auf ihrer Computertastatur und telefonierte dann wegen einer Pflegestelle mit dem Jugendamt und dem Vormundschaftsgericht. Reka baumelte auf ihrem Stuhl mit den Beinen. Frau Wernig hatte ihr nach dem Aufstehen noch den Knöchel mit einer Salbe eingerieben und den Fuß bandagiert. Reka betrachtete die Fotos an der Pinnwand neben der Tür, Bilder von Mädchen und Jungen, die wohl alle einmal hiergewesen waren. Außerdem gab es noch ein paar Fotos von Kindern mit ihren Pflegefamilien. Mira war ein paar Mal übers Wochenende bei einer Familie gewesen und hatte hinterher erzählt, wie die Leute sie zuerst in den Zoo und dann ins Kino und zum Schluss zu McDonald's geschleppt hatten.

Die Gegensprechanlage summt. Die Sekretärin nickte Reka zu. »Dann geh mal rein!«

Die Heimleiterin sortierte an ihrem Schreibtisch ein paar neue Blätter in Rekas Akte ein. Vorn auf dem Aktendeckel war das Foto von Reka aus dem Auffanglager angeklebt. Reka setzte sich. Die Heimleiterin klappte die Akte zu und fing an, sie auszufragen. Warum sie denn weggelaufen sei? Ob ihr jemand geholfen hätte, ob sie draußen jemandem begegnet wäre und was ihr sonst passiert sei.

»Hast du jemand angesprochen?«

Reka zuckte mit den Schultern.

»Hast du einen Wagen angehalten?«

Reka schüttelte den Kopf.

»Wo wolltest du überhaupt hin?«

»Nach Hause.«

Die Heimleiterin klappte die Akte wieder auf. »Du weißt doch genau, dass das im Moment nicht geht.«

Reka hob wieder die Schultern. Ins Dorf wollte sie gar nicht zurück. Aber sie musste herausfinden, was aus ihrer Mutter und ihrem Vater geworden war. Ob sie hatten fliehen können, oder ob die Soldaten sie erschossen hatten. In den Nachbardörfern hatte sie Freunde, die würden ihr schon weiterhelfen. Und in der Kreisstadt wohnten ihr Onkel und eine von ihren beiden Tanten.