Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Kommissar Martin Pohlmann

- Sprache: Deutsch

Eine in Erdöl konservierte Leiche mit einem sonderbaren Branding auf der Brust. Eine Explosion, die eine Raffinerie in Hamburg in Stücke reißt. Eine geheimnisvolle Sekte, aus der ein Erlöser oder der Mörder hervorgeht. Kommissar Pohlmanns verzweifelter Weg zu sich selbst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1032

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Jörg S. Gustmann

Blutwechsel

Thriller

Impressum

Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literaturagentur Lesen & Hören

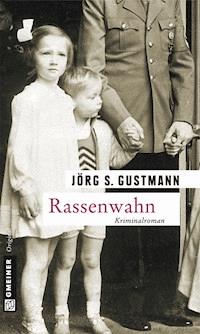

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag: Schattenmächte (2013), Rassenwahn (2012)

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2015

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © zigrit – Fotolia.com

ISBN 978-3-8392-4852-2

Zitat

Willst du einen Augenblick glücklich sein, räche dich.

Willst du ein Leben lang glücklich sein, schenke Vergebung.

Jean Baptiste Henri Lacordaire

(1802 – 1861)

Für meine Familie – der wahre Reichtum in meinem Leben

Prolog

Der Mann, der sich über sein Opfer beugte, entsprach ganz und gar nicht dem Prototyp eines Killers. Doch wie muss man sich gemeinhin einen Killer vorstellen? Die klischeehaft grimmige Visage, verschlagener böser Blick, kantiges und unrasiertes Kinn, eine Narbe über der Wange vielleicht? Diese oder ähnliche Vorstellungen taugen als Vorlagen für Comics, nicht jedoch für das wirkliche Leben. Ein Mensch, der zum Mörder wurde, sieht nicht anders aus als der freundliche Nachbar in der Wohnung nebenan, der attraktive Kellner, der dem weiblichen Gast zuzwinkert, der distinguierte Nachrichtensprecher jeden Abend um acht. Was weiß man schon über die Innenwelten der Menschen, ihre tiefen Abgründe, in die sie niemanden hineinblicken lassen, über die sie selbst erschrecken, wenn sie einen Blick hinunter riskieren würden? Und ab wann ist der Mensch ein Mörder? Erst nachdem er die Tat vollbracht hat oder schon, wenn er sie über Jahre in seinen Hirnwindungen hin und her bewegt hat, als habe er ein Bonbon über die Zunge von einer Seite zur anderen gerollt.

Ist der Mensch nicht eine Bestie, auch wenn sie noch angebunden ist?

Bei dem Mann, der nun am Boden kniete und sich mit einem Messer an einem Menschen zu schaffen machte, dominierten eben nicht die äußeren Merkmale, die ihn als einen erbarmungslosen Mörder identifizieren ließen, sondern es waren seine inneren Stigmata, seine Prägungen, seine vererbten oder erworbenen Neigungen und Überzeugungen. Sie machten ihn zu dem, was er nie sein wollte – zu einem Killer.

Häufig ist auch maßlose Gier das Motiv oder blinder Hass und Rachedurst, oder es ist pure Verzweiflung im Spiel. Psychologen sagen, dass Massenmörder und Amokläufer häufig von einer inneren Leere geprägt seien, während politisch motivierte Taten auf einem pathologischen, gar bizarren Gerechtigkeitsempfinden basierten. Eine detailliert geplante Tat hingegen spreche gegen die Theorie, dass der Mörder unter krankhaftem Realitätsverlust leide. Herr über Leben und Tod zu sein, gottesähnliche Macht auszuüben, nicht das Böse zu verkörpern, sondern das Böse von der Erde hinwegfegen zu wollen, dies sind bei vielen die wahren Motive.

Sich im Recht zu wähnen, bei dem, was man tut, ist eine sehr persönliche, subjektive Wahrnehmung, die mit Wahrheit indes nichts zu tun haben muss. Kennzeichnend ist jedoch, dass das Wort Schuld im Bewusstsein des Täters niemals auftaucht.

Wie auch immer. Seitdem der Mensch existiert, hat er sich und anderen aus verschiedenen Gründen Gewalt zugefügt. Und doch ist er in der Lage, sich für oder gegen sie zu entscheiden. Jeder Mensch beherbergt das Lamm und den Wolf in seinem Inneren. Ausschlaggebend ist, wen von beiden er füttert.

Der Mörder, der mit einem Bein im Schmutz auf den Fliesen eines finsteren Gewölbes kniete, verrichtete die Tat mit Widerwillen. Sein Entschluss stand fest, und doch kam er nun ins Wanken. Er hatte Tränen in den Augen und zitterte. Es war dunkel, nur eine einzige Kerze flackerte im Windhauch, der kaum hörbar durch die Ritzen blies. Mehr Licht, wie von den Neonröhren an der Decke, hätte ihn entlarven können, die Kerze musste genügen. Sie warf den Schatten der zittrigen Hand grotesk an die kahle Wand.

Der Boden der Halle wies mehrere Abflüsse auf. An der Wand hing ein aufgerollter Wasserschlauch, der dem Mörder dienlich sein sollte, um anschließend sämtliche Spuren zu beseitigen.

Für einen kurzen Moment bereute er die Unabänderlichkeit seiner Tat. Er sah die Konsequenzen seines Handelns vor Augen, jene, die dieses Leben betrafen, für den Fall, dass man ihm auf die Schliche käme und solche, die er im nächsten Leben würde ausbaden müssen, so zumindest hatte man es ihn vor langer Zeit gelehrt.

Und doch musste er beenden, was er begonnen hatte. Sonst hätte alles keinen Sinn gemacht. Es ging um mehr als nur um ihn selbst. Es ging um viel Größeres. Reue und Trauer hatten an diesem Ort nichts zu suchen. Dafür würde später, für den Rest seines Lebens, noch Zeit sein. Das wusste er schon jetzt, auch wenn ihm die, die hinter ihm standen, dies ausreden wollten.

Der Bewusstlose baumelte kopfüber von der Decke, die Fußgelenke an einer Eisenkette befestigt, als das Messer am Hals angesetzt wurde.

Der Mörder hasste Blut, es klebte an den Fingern und roch bereits nach Minuten unangenehm. Noch nie hatte er einen Menschen auf diese Weise getötet, und die Technik, die er soeben verwendete, kannte er nur vom Schächten der Tiere. Eine im Orient verbreitete Sitte, doch er war nicht mehr im Orient, sondern befand sich in der westlichen Welt, wo derartige Praktiken nur auf Abscheu und Ekel stießen, erst recht, wenn sie an einem Menschen verübt wurden. An jemandem, der nichts getan hatte, was den Tod verdient hätte, der nicht einmal ein übler Kerl gewesen war, der anderen niemals ein Unrecht zugefügt hatte, der wie ein Lamm war.

Im rein juristischen Sinn hatte sich der Mann, der noch für wenige Minuten am Leben war, nie etwas zuschulden kommen lassen, und doch hatte das, was er verkörperte, was er getan hatte und noch tun würde, in den Augen anderer genügt, ihn nicht am Leben lassen zu dürfen.

Der Schnitt wurde vollzogen.

Nun war er zu einem skrupellosen Mörder mutiert. Dies war nicht mehr rückgängig zu machen. Kein Töten in Notwehr oder um Menschen, Häuser oder Länder zu verteidigen, sondern im Dienst einer angeblich großen Sache. Entschuldigungen indes gab es zuhauf und lagen zur Besänftigung des Gewissens parat.

Nach Vollendung der Tat nahm der Mörder dem Opfer die Kette von den Füßen und hievte ihn auf einen Metalltisch, der gleich daneben stand. Das nackte, blutleere Fleisch klatschte auf das Aluminium. Er drehte ihn auf den Rücken und blickte in die offenen Augen des Mannes, der den Tod nicht verdient hatte. Ekel vor der eigenen Tat ließ ihn neben den Tisch erbrechen. Er würde es später wegspülen, zusammen mit dem Blut. Seine Arbeit war noch nicht beendet, und es fiel ihm zunehmend schwerer, nicht das Bewusstsein zu verlieren und selbst zu Boden zu fallen.

Er hatte sich überschätzt.

Gedanken und Taten sind eben zweierlei.

Er nahm den dünnen Schlauch und führte ihn in die Halsvene ein. Dann betätigte er eine Fußpumpe, die die schmierige Flüssigkeit anstatt des Blutes in jede Arterie und Vene bringen würde. Jede Kapillare wäre dann nicht mehr mit Blut gefüllt, sondern mit Öl. Das war es, worauf es hinauslaufen sollte. Öl statt Blut! Ein Symbol, eine Botschaft. Er zog den Schlauch wieder heraus und steckte ihn gleich daneben in die mittlere Öffnung unterhalb seines Schnittes. Er pumpte das Öl in den Magen und die Lungen. Abschließend nahm er das Brandeisen zur Hand, befeuerte es mit einem tragbaren Brenner bis zur Glut und drückte dem Opfer das selbst geschmiedete Siegel auf der Brust auf. Es zischte und stank nach verbranntem Fleisch.

Nun endlich war die Sache erledigt, und der Mann, der nun ein hundsgemeiner Mörder war, sackte in sich zusammen. Was getan war, konnte nicht rückgängig gemacht werden. Eines Tages würde man es verstehen. Vielleicht. Eine Tat, so widersprüchlich und mehrdeutig, die keinem bekannten Schema zugeordnet werden konnte. Wie sollte man sie ihm jemals nachweisen können?

Nein, niemals. Nicht dem Mann, der kein Mörder sein wollte.

Nicht in diesem Leben.

Kapitel 1

27. Oktober 2013, Hamburg-Harburg

Menschen neigen dazu, obwohl sie mehrfach eines Besseren belehrt wurden, in gewohnten Verhaltensmustern zu verharren, wenngleich es für sie tödliche Konsequenzen haben könnte.

Studien belegen, dass nur wenige ihr Surf- und Konsumverhalten im Internet ändern, obgleich sie durch die Medien und unabhängige Quellen wissen, dass sie abgehört, ausspioniert und verfolgt werden. Vielleicht deswegen, weil sie ebenfalls gelesen haben, dass trotz aller Ausspähaktionen seitens NSA, CIA, BKA und anderer Behörden, die noch nicht einmal ein offizielles Kürzel besitzen, kein terroristischer Anschlag je verhindert wurde. Freizügig wie eh und je geben sie Daten und Bilder von sich preis, als gäbe es nichts Böses auf der Welt, als würde ihnen niemand nach dem Leben, ihrem Vermögen oder gar ihrer vollständigen Identität trachten.

Ein ähnlich stures und törichtes Verhalten legen Firmen an den Tag. Sie checken nicht die Aktualität ihrer Firewalls, die Unangreifbarkeit der zu schützenden Daten, geschweige denn die Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die Vermeidung eben erwähnter Anschläge. Sie handeln, als habe es den 11. September nie gegeben, und wenn, dann hat er nicht in Deutschland und erst recht nicht in Hamburg stattgefunden.

Dass sich dieses Verhalten einmal rächen sollte, war vermutlich jedem in seinem Unterbewusstsein klar.

So auch an diesem schicksalhaften Tag, dem 27. Oktober 2013.

Ein unscheinbarer Junge, so um die vierzehn oder fünfzehn, spazierte genau um 17:32 Uhr in das Hauptbüro der Northern Petrol Ag Raffinerie in Hamburg-Harburg hinein. Er trug einen bordeauxroten Pulli mit der Aufschrift eines bekannten amerikanischen Labels, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und somit später auf den Videoaufzeichnungen entsprechend schwer zu erkennen. Auf dem Video, das sich Experten dann ansahen, sah man aus der Vogelperspektive nur die fleckige Nase und in Vergrößerung das Kinn, an dem der erste blonde Flaum zu wachsen begann. Der Junge, dessen Identität und Wohnort nie ermittelt wurden, schlenderte unbekümmert in das Büro hinein und überreichte der Sekretärin, die ihre zehn Finger emsig über eine Tastatur huschen ließ, einen Brief.

»Den soll ich hier abgeben«, krächzte der Stimmbrüchige und unterbrach die Angestellte bei der Arbeit.

Er hatte eine schlaksige Figur, wie die meisten seines Alters, die Jeans hing weit unter dem Äquator des Hinterns, die Boxershorts ragte sichtbar heraus, er kaute bei geöffnetem Mund auf einem Kaugummi, gab sich betont lässig und hielt sich für cool.

Die Sekretärin reagierte zunächst nicht, nahm unterschwellig die Störung wahr, schrieb erst den Satz zu Ende und schielte dann über den Brillenrand hinweg, um den sonderbaren Besucher zu taxieren. Mit zusammengekniffenen Augen streckte sie eine Hand aus, in die der Junge den unfrankierten Umschlag legte.

Ihre Augen huschten schneller als der Vogelschlag eines Kolibris zu dem Brief. Er wog schwer in ihrer Hand. Dann ließ sie sich vollends ablenken. »Von wem ist der? Da steht ja gar nichts drauf.«

Der Junge zuckte mit der rechten Schulter und verzog den Mund. »Weiß nicht. Hat mir ’n Typ vor dem Tor gegeben. Soll ich hier abgeben.«

»Welcher Typ?«, fragte K. Rademann nach.

»Na irgend ’n Typ eben. So ’n bescheuerter Schlipsträger.«

Da das Schreiben, an dem die Sekretärin K. Rademann vor dem Auftauchen des Jungen gearbeitet hatte, noch bis 18 Uhr mit der Post raus musste, kümmerte sie sich zunächst weder um den Brief noch dessen Inhalt oder den Jungen. Ein großer Fehler, der sie und viele andere um Haaresbreite das Leben gekostet hätte.

*

Zehn Minuten nach sechs, nachdem das fertige Schreiben abgeholt worden war, und sie sich einen beigefarbenen Seidenschal mit braunen zarten Streifen um den Hals gelegt hatte, fiel ihr der Umschlag wieder ein. Ohne Briefmarke und ohne Absender. »Sonderbar«, hauchte sie. Unschlüssig, ob die Sache nicht doch Zeit bis zum nächsten Tag haben könnte, gab ihre Gewissenhaftigkeit den Ausschlag. Sie nahm den Brief zur Hand und hielt ihn, einer Angewohnheit folgend, gegen das Licht. Sie führte ihn sogar an ihre Nase, sie mochte keine Briefe, die nach Nikotin rochen. Bereits im Mantel, langte sie nach dem Brieföffner und ließ das bekannte ratschende Geräusch ertönen. Sie nahm einen gefalteten Zettel heraus, der für helle Aufregung in ihrem Büro, der Raffinerie und der ganzen Stadt sorgen sollte.

Sie nestelte nach der Lesebrille in ihrem Etui und las halblaut nuschelnd die Zeilen, die ohne die der Etikette gebotenen höflichen Anrede versehen war.

Auf dem Gelände der Petrol Raffinerie befindet sich eine Bombe, die so dimensioniert ist, dass sie große Teile des Geländes zerstören, in Brand setzen und viele unschuldige Menschen in den Tod reißen kann.

Sollten nicht bis zum nächsten Morgen acht Uhr Ortszeit jegliche Aktivitäten Ihrer Gesellschaft in Nigeria eingestellt werden, werden wir die Bombe zünden.

Islamischer Dschihad

Frau Rademann legte ihre Stirn in tiefe Falten und blickte über den Brillenrand aus dem Fenster, als könnte sie dort eine plausible Erklärung für das eben Gelesene finden. Es dauerte geraume Zeit, bis sie begriff, welch ungeheure Brisanz der Brief hatte, den sie in ihren Händen hielt. Noch nie zuvor hatte sie eine Botschaft dieser Art geöffnet, erfasst oder durchdacht. In diesen Sekunden verließ sie vertrautes Terrain und musste eine Entscheidung treffen. Irgendeine, idealerweise die richtige. Eine Sache, zu der sie sich nicht in der Lage sah, eine Aufgabe, die sie hoffnungslos überforderte.

Überdies sah die Planung ihres Feierabends anderes vor, als sich um das Auffinden und Entschärfen von Bomben zu kümmern. Sie war im Besitz einer der überaus gefragten Premium Sitzplatzkarten des Musicals König der Löwen, für sage und schreibe 143,33 €. Ein stolzes Sümmchen angesichts ihres überschaubaren Gehalts. Sie war partout nicht gewillt, dieses einmalige Event zu verpassen. Nicht heute und an keinem anderen Tag. Alle aus ihrem Bekanntenkreis waren schon dort gewesen, nur sie nicht.

Verärgert zog sie den Mantel wieder aus; es war zu heiß darin, um sinnvolle, aneinanderhängende Gedankengänge anzustrengen. Sie atmete stoßweise aus und ließ sich auf ihren Bürostuhl fallen. Ihr Blick ruhte auf den Zeilen des zutiefst beunruhigenden Briefes. Sie las ihn noch einmal durch, diesmal langsamer, um Wort für Wort den Sinn zu erfassen. Sie hob den Kopf. Ihr Blick glitt vorbei an ihrem sorgsam gepflegten Ficus benjamina, verlor sich in dem weißen Rauch, der aus Türmen, Rohren und Leitungen der Raffinerie in die Atmosphäre entwich.

Nigeria?

Um Himmels willen, wieso denn Nigeria? Was haben wir mit Nigeria zu tun?

Aktivitäten? Was für Aktivitäten?

Sie schüttelte den Kopf. Erste Tränen bahnten sich ihren Weg über die vor Stunden letztmalig gepuderte Wange. Sie konnte sich keinen Reim auf diese Zeilen machen. Wahrscheinlich ist alles nur ein blöder Witz dieses Bengels, der mich in dieser Sekunde mit seinen Kumpels durch ein Fernglas beobachtet und mich auslacht. Doch was, wenn nicht?

Sie wiederholte dieses magische Wort ein weiteres Mal, als würde die Wiederholung helfen, die Lösung zu bringen: Nigeria. Kein Mensch fährt freiwillig nach Nigeria. Was gibt es auch groß dort zu sehen? Wüste, Sand und Hitze. Unerträgliche Hitze. Ein paar Eingeborene, die an dieses Leben gewohnt sind und Antilopenfleisch essen, das ist aber doch auch schon alles.

Auch nach reiflicher Reflexion über das in dem Schreiben erwähnte Land war sie der Situation nicht im Ansatz gewachsen. Sie wusste nichts über die speziellen Aktivitäten der Northern Petrol Ag in Nigeria und nur wenig über die politischen und geologischen Zusammenhänge der Ölexploration in Afrika. Sie hatte keinen Schimmer von derzeitigen Bestrebungen, angesichts steigender Ölpreise bisher nicht intensiv untersuchte Gebiete zu erkunden und bislang wirtschaftlich nicht lohnende Lagerstätten doch noch auszubeuten. Sie erledigte nur die lokale Büroarbeit einer Raffinerie in Hamburg-Harburg und Briefe nach oder von Nigeria waren ihr nicht unter die Augen gekommen.

Sie schielte auf ihre Uhr. 18:45 Uhr. Sie musste dieses Problem loswerden. Dringend! Sie durchsuchte die Kartei nach Telefonnummern. Heinemann, Dr., Rolf. Sie drückte die Kurzwahltaste zu seinem Büro, doch das Klingeln blieb unbeachtet. Sie suchte weiter und fand die Nummer seines Privatanschlusses. Nur im Notfall, hatte er ihr eingebläut. Na, wenn das kein Notfall ist, was bitte dann?

Es klingelte. Siebenmal, zehnmal, fünfzehnmal. Sie legte auf und fluchte. Weitere Tränen bahnten sich ihren Weg. Er war noch nicht zu Hause, vermutlich gerade auf dem Weg. Die Lösung: das Handy. Heinemanns Blackberry, auf dem er pausenlos herumfingerte. Die Nummer! Hatte sie überhaupt seine Handynummer? Mit schweißnassen Fingern durchforstete sie die Kartei, griff sich fieberhaft nachdenkend an den Kopf. Eine Haarsträhne löste sich aus dem Dutt. Hatte er ihr mal seine Handynummer gegeben? Herrgott, der Mann muss doch erreichbar sein. Leiter einer großen Firma, das geht doch nicht.

Sie dachte nach. Aber ja, er hatte sie mal angerufen, zu ihrem Geburtstag vor vier Wochen. Und zwar von seinem Handy auf ihrem Handy, das wusste sie genau, weil ihr die Nummer fremd vorkam. Noch nie hatte er sie darauf angerufen, noch nie hatte er ihr gratuliert, doch ein runder, noch dazu der fünfzigste … Da plagte ihn wohl doch sein Gewissen, so erschien es ihr an dem Abend im Beisein ihrer Freundinnen, mit denen sie unbeschwerte Stunden bei ihrem Lieblingsitaliener verbrachte.

Hastig kramte sie in der Manteltasche nach ihrem Handy und fand es. Es war ausgeschaltet, so wie meistens. Sie hatte nichts am Hut mit SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter und diesem ganzen Kram, erst recht nicht während der Arbeitszeit.

Sie drückte den Einschaltknopf an dem alten Nokia, dabei glitt es ihr aus der schwitzenden Hand und fiel zu Boden. Die rückwärtige Plastikabdeckung brach aus der Verankerung und der Akku polterte heraus. Sie riss die Fäuste hoch vor ihren Mund, wimmerte adrenalingepeinigt und betrachtete das Desaster. Sie bückte sich, nahm den Akku, drehte ihn zweimal herum und überlegte, wie er in das Handy hineingehörte. Sie schaffte es, klickte die Verschalung darauf und betätigte den Knopf zum Einschalten des Gerätes. Ein Symbol erschien, die PIN wurde angefordert. Herrgott, die Pin, die Pin, die Pin, die Pin. Sie tippte sie ein, das Handy erwachte für kurze Zeit zum Leben und erlosch gleich wieder. Der Akku war leer.

Sie fluchte erneut, doch diesmal glich es mehr einem Flehen, diesen Albtraum so schnell wie möglich zu beenden.

Ein Blick auf die Armbanduhr. Die Realisierung der unbarmherzig voranschreitenden Zeit trieb Kerstin Rademann fast in den Wahnsinn.

18:55 Uhr. Kerstin hastete aus ihrem Büro und fand die Räume auf ihrer Etage leer vor. Niemand, der Überstunden machte. Verdammt, gibt es keine Workaholics mehr in diesem Laden?

Ihr fiel der Pförtner ein. Er hatte bestimmt die Nummern aller wichtigen Leute, die hier arbeiteten. Sie rannte die Stufen des Treppenhauses hinunter, ihre Absätze klackerten auf den Fliesen, dann auf dem Asphalt. Zügig erreichte sie die Pförtnerloge und den übergewichtigen Glatzkopf darin, der sie in den letzten Monaten bereits zum zehnten Mal gefragt hatte, ob sie mit ihm essen gehen wolle, und dem sie mindestens zehnmal einen Korb gegeben hatte. Was auf der Welt könnte es Schlimmeres geben als mit Freddy Lichtenstein essen zu gehen? Die Vorstellung, welche Mengen dieser Mensch tagtäglich in sich hineinstopfte, ließ sie erschauern.

Atemlos erreichte sie die Kabine. Lichtenstein thronte hinter seiner BILD-Zeitung und heftete die Augen auf das Pin-up-Girl von Seite 1.

»Herr Lichtenstein, ich brauche Ihre Hilfe.«

Lichtenstein senkte die Zeitung etwas ab. »Freddy.«

»Wie bitte?«

»Für Sie Freddy, meine Schöne.«

»Na, meinetwegen Freddy. Ist mir ganz egal, ich brauche die Nummer vom Chef. Vom Handy. Es gibt eine Bombendrohung. Irgendwas mit Nigeria und Islam …«

»Herrje, Frau Rademann, nun beruhigen Sie sich erst mal. Was ist denn passiert?«

»Hören Sie, Freddy, da hab ich keine Zeit für. Irgendein Rotzlöffel, den Sie durchgelassen haben, hat mir einen Brief gegeben, wo drin steht, dass auf dem Gelände eine Bombe hochgeht, wenn nicht bis morgen früh um acht in Nigeria irgendwelche Aktivitäten gestoppt werden. Was weiß ich, Mensch? Nun machen Sie schon.«

Als Lichtenstein merkte, dass seine Angebetete keinerlei Interesse an einem Tête-à-tête mit ihm hatte, zumindest nicht in diesem Augenblick, erhob er sein wuchtiges Hinterteil und zog die kabellose Computermaus zu sich ran. Er schob die Maus auf der Unterfläche hin und her und tippte einige Tasten auf seiner Tastatur.

»Sie meinen es wirklich ernst, was? Nur im Notfall, hat der Chef gesagt.«

»Freddy, halten Sie einfach die Klappe und geben Sie mir die Nummer.«

Spätestens jetzt wurde Freddy klar, dass das mit ihm und dieser Kerstin nichts werden würde, obgleich er Frauen mochte, die ihm Paroli boten. Das machte sie sexy für ihn. Das Problem war, dass er auf niemanden sexy wirkte. »Ja, schon gut. Hab’s gleich. Soll ich ihn sofort anrufen?«

»Ja bitte, geben Sie ihn mir, wenn Sie ihn am Apparat haben.«

Es klingelte. Verstohlen blickte K. Rademann auf ihre Uhr: 19:15 Uhr.

Ob sich die Karte umtauschen lässt?

Lichtenstein reichte ihr den Hörer an der Scheibe der Loge vorbei. Alle sehnsüchtigen Gedanken traten in den Hintergrund.

Aufgeregt nahm sie den Hörer zur Hand. »Ja, Chef, Rademann hier. Ich bin beim Pförtner in der Loge. Ich konnte Ihre Nummer nirgends finden. Sie müssen ganz schnell kommen. Vorhin hat ein Junge einen Brief mit einer Bombendrohung abgegeben. Sieht irgendwie echt aus, der Brief, und ich wusste nicht, wen ich anrufen …«

»Haben Sie die Polizei schon verständigt?«, unterbrach er sie.

»Nein, ich wollte erst Sie …«

»Meine Güte, sind Sie wahnsinnig? Lassen Sie Lichtenstein sofort die Polizei rufen. Das Sprengstoffkommando, das volle Programm. Ich komme sofort.« Dr. Heinemann machte eine kurze Pause und setzte dann nach. »Ach, und rühren Sie nichts an. Warten Sie auf mich! Ich mach’ mich auf den Weg.«

»Gut, Chef, ich warte.« Sie gab Lichtenstein den Hörer zurück. »Scheiße«, entwich es ihr. Es war ihr peinlich, normalerweise hasste sie diese Fäkalsprache, doch in diesem Moment erschien sie ihr angemessen.

»Sie sollen die Polizei anrufen und denen von der Bombe erzählen, damit die die nötigen Leute gleich mitbringen. Ich soll wieder rübergehen.«

Ohne Lichtenstein eines Blickes zu würdigen, drehte sie sich um und ging einige Schritte. Abrupt drehte sie sich doch zu ihm um. »Und merken Sie sich ein für alle Mal, ich bin nicht Ihre Schöne!«

Sie überquerte den Platz und dachte an die Bombe. Was für ein Irrsinn. Was, wenn sie nicht erst morgen um acht hochgeht, sondern schon, während ich noch …

Sie ließ den Kopf auf die Brust sinken. Der Abend war hin. Bombe hin oder her. Seit über einem Jahr freute sie sich auf diesen Abend und nun schlich sie schmollend zu ihrem Büro zurück. Sie drehte sich zu Lichtenstein um. Er war aus seinem Häuschen getreten und blickte sich gelassen nach allen Seiten hin um. Der Schwachkopf schien der Bombendrohung keinen wirklichen Glauben zu schenken, denn nach kurzer Zeit ging er wieder hinein und schnappte sich seine Zeitung.

Kerstin Rademann betrat die Stufen zum Bürokomplex. In der Loge von Lichtenstein auf den Chef zu warten, wäre das Letzte gewesen, was ihr eingefallen wäre.

Nur zehn Minuten später rauschten drei Feuerwehrwagen, vier Polizeiwagen und der Kastenwagen einer Sprengstoff-Sondereinheit an der Pförtnerloge vorbei. Lichtenstein blickte mit offen stehendem Mund jedem einzelnen Wagen nach. Für ihn eine willkommene Abwechslung des langweiligen Jobs in seiner Glasvitrine. Er suchte in der BILD-Zeitung nach etwaigen Hinweisen zu einem Anschlag. Vielleicht war ja doch was Wahres dran an diesem albernen Brief. Aber nein, Nachrichten kamen ja immer erst nach einem Attentat.

Die Wagen hielten vor dem Hauptgebäude, und Kerstin Rademann erschien sogleich mit einem gefalteten Blatt in der Hand, in dem Moment, als auch ihr Chef seinen anthrazitgrauen 7er-BMW halbschräg in der Parkbucht zum Stehen brachte.

»Zeigen Sie her«, kommandierte er sie. Er trug noch denselben Anzug, den er tagsüber angehabt hatte. Der beigefarbene Kaschmirmantel lag auf den hinteren Sitzen seines Wagens. Heinemann knöpfte sich das Sakko zu. Es half nichts, der zwei Grad kalte Wind ließ ihn frösteln.

Gefasst reichte Rademann ihm den Brief. Es war 19:35 Uhr. Mit einer geringen Verspätung könnte sie es vielleicht noch schaffen. Heinemann bemerkte ihren verstohlenen Blick auf die Uhr. »Ich gehe davon aus, dass Sie nichts vorhaben heute Abend. Die Polizei wird Fragen haben …«

»Nein, habe ich nicht«, antwortete sie zögerlich. »Nichts Wichtiges jedenfalls …« Sie senkte den Kopf.

Heinemann las den Brief in Eile. Nigeria, Aktivitäten, Dschihad. »Was soll denn dieser Unsinn?« Er blickte auf und beantwortete sich die Frage selbst. »Was weiß ich, was gerade in Nigeria läuft. Da läuft immer irgendwas seit fünfzig Jahren.« Er bedachte seine Sekretärin mit einem vorwurfsvollen Blick, als wäre sie höchstpersönlich für den ganzen Schlamassel verantwortlich. »Ein Junge, sagen Sie? Wo ist der Kerl? Haben Sie ihn nicht festgehalten?« Rademann schüttelte kaum merklich den Kopf.

Ein Beamter von der Kripo gesellte sich dazu, ein zackiger Typ mit bürstenähnlichem rotgrauem Haar und einem buschigen angegrauten Schnurrbart à la Magnum in seinen späten Jahren. Mit Hawaiihemd hätte er ihm zum Verwechseln ähnlich gesehen. »Hentzel, Kripo Hamburg.«

Der Chef übernahm das Reden. »Heinemann.« Er schlotterte wegen der Kälte, gab dem Beamten die Hand und übergab ihm sofort den Brief. »Meinen Sie, so etwas muss man ernst nehmen? Islamischer Dschihad. Diese Moslems schon wieder. War ja klar.«

Hentzel las den Brief durch. »Nun mal langsam mit diesen klischeehaften Anschuldigungen. Nicht alle Moslems sind Terroristen.«

»Nee, aber alle Terroristen sind Moslems zurzeit. Komischer Zufall, oder?«

Hentzel nahm das Funkgerät hervor und drückte einen Knopf. »Bei allem Respekt, Herr Dr. Heinemann, aber noch ist gar nichts bewiesen. Wir sollten diesen Hinweis jedoch absolut ernst nehmen, oder wollen Sie die Verantwortung dafür übernehmen, wenn hier alles hochgeht?«

Heinemann gab sich versöhnlicher. »Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich?« Er hob beschwichtigend eine Hand. »Sie haben ja recht. Ich bin verständlicherweise ein wenig nervös. Also, was machen wir?«

»Ich brauche von Ihnen die Pläne des gesamten Geländes. An welcher Stelle würde eine Bombe den meisten Schaden anrichten? Wo laufen die Pipelines, wo sind die Tanks und die Schaltzentrale? Richten Sie sich auf eine lange Nacht ein. Auf einem Gelände dieses Ausmaßes eine Bombe bis morgen früh um acht zu finden, dürfte nicht ganz einfach sein. Grenzt schon an ein Wunder, um es genau zu nehmen. Wenn wir sie bis sechs nicht gefunden haben, werden wir evakuieren müssen.«

Kerstin Rademann probierte einen Vorstoß und schlängelte sich an zwei Beamten und ihrem Chef zu dem leitenden Kripomann mit dem wuchtigen Schnurrbart durch. »Meinen Sie, Sie brauchen mich noch?«, fragte sie mit dem ergebensten Lächeln, zu dem sie imstande war.

»Na ja, wir bräuchten noch die Beschreibung des Jungen, die Aufzeichnungen Ihrer Kameras, et cetera, aber das ist im Augenblick eher sekundär. Die Bombe zu finden hat oberste Priorität. Nein, wenn Ihr Chef Sie nicht mehr braucht, denke ich, können Sie gehen. Wir kommen später auf Sie zurück.« Er wandte sich ab und murmelte etwas in der Art: »… wenn der Laden dann noch steht …«

Kerstin lächelte verlegen und ging, ohne eine letzte Bestätigung Heinemanns einzuholen, in Richtung des Parkplatzes zu ihrem roten Mazda.

19:55 Uhr. Ja, sie würde zu spät kommen, doch wenn sie auf die Dusche, das Umziehen, das Schminken und einen kleinen Imbiss verzichten würde, könnte sie es noch schaffen, einen Abend voller Imagination und Abenteuer zu verleben, obgleich ihr eigentlich nicht mehr der Sinn nach noch mehr Abenteuer stand.

*

Hentzel wandte sich Heinemann zu. »Haben Sie eine Ahnung, was genau mit diesen Aktivitäten gemeint sein kann? Ich meine, falls wir die Bombe nicht finden, sollten Sie inzwischen ein paar Strippen ziehen, um den Erpressern wenigstens scheinbar zu geben, wonach sie verlangen. Man muss sie eine Weile besänftigen, damit wir mehr Zeit zum Suchen haben. Das sind Idealisten. Die wollen nicht mal Lösegeld, wie es scheint.«

»Sie glauben also, die meinen das wirklich ernst, ja? Mal eben eine Raffinerie in die Luft jagen. Haben Sie eine Ahnung, was hier alles hochgehen kann?«

»Natürlich weiß ich das. Hab’ von dem Brand September 2011 in Singapur gelesen. Auch’ne Petrol Raffinerie, übrigens. War angeblich ein Unfall, aber heute wissen wir, dass es ein Anschlag war. Hat Wochen gedauert, das Feuer in den Griff zu kriegen. Okay, Hamburg ist nicht Singapur, wir kriegen es schneller hin, trotzdem. Ich will ja nichts sagen, aber es scheint ’ne Menge Leute zu geben, die Sie nicht mögen.«

»Mich?« Heinemann wirkte konsterniert. Er dachte an seinen Mantel, an sein Zuhause, seinen Whiskey am Abend, den verdienten Feierabend.

Hentzel verengte die Augenbrauen über solche Begriffsstutzigkeit. »Nein, doch nicht Sie persönlich. Diese Ölfirmen natürlich. Scheinen ’ne Menge Dreck am Stecken zu haben. Man liest ja so einiges. Und diese Spritpreise sind ja auch echt nicht mehr feierlich.«

Heinemann wandte sich ab. »Man sollte nicht alles glauben, was man so liest.«

Hentzel sah mitleidig an Heinemann herab. »Haben Sie nichts anzuziehen? Sie holen sich noch den Tod.«

Zwei Feuerwehrleute eilten auf Hentzel zu und forderten seine Aufmerksamkeit. Er drehte sich noch einmal zu Heinemann um. »Schätze, wir müssen uns später mal genauer unterhalten, über Nigeria und diese Dinge. Halten Sie sich in Reichweite, aber behindern Sie nicht die Leute.«

»Wäre es nicht besser, das Gebiet jetzt schon zu evakuieren?«

Vor allem, was soll ich noch hier?

»Ach was, viel zu früh. Vielleicht nur ein Spinner, der sich wichtig machen will.«

Heinemann nickte und stopfte die Hände in die Hosentaschen, während er zu seinem Wagen ging. Fünfzehn heroische Minuten hatte er frierend ausgehalten. Jetzt konnte und wollte er nicht mehr. Die Dunkelheit hüllte ihn ein, er klickte auf die Fernbedienung seines Wagens, der Knopf sprang hoch, er kramte seinen Mantel heraus. Am liebsten hätte er sich hinters Steuer gesetzt, den Motor gestartet und wäre losgefahren. Hätte der Raffinerie den Rücken zugekehrt, für immer. Während sich seine Sekretärin aus dem Staub gemacht hatte, sollte er sich zur Verfügung halten. Na prima. Auf einem Gelände, auf dem eine Bombe auf ihre mögliche Detonation wartete. Auf einem Gelände, auf dem so gut wie alles brennen und explodieren konnte, sobald man auch nur eine Kippe achtlos fortschnippte.

Deprimiert schlurfte er die Stufen zu seinem Büro hoch, fingerte sein Handy hervor und überlegte, ob er seine Frau anrufen sollte, dass es auf der Arbeit mal wieder später werden würde. Er ließ es, denn diesmal stimmte es tatsächlich. Zu ungewohnt, nicht lügen zu müssen.

Kapitel 2

23. September 1993, Israel, Golanhöhen

Das Bemerkenswerte an Joshua Horowitz war, dass er die Dinge des Lebens und des Sterbens mit anderen Augen betrachtete als die meisten seiner Freunde, Verwandte oder alle Menschen, mit denen er je zusammenkam und zusammenkommen sollte und dies nicht erst im bestehenden Alter von siebenunddreißig Jahren, sondern schon seit seiner Geburt.

Das Ereignis, das Joshuas Leben für eine Weile aus dem gewohnten Tritt reißen sollte, geschah an einem Donnerstag, dem 23. September 1993, zehn Tage nachdem sich Yassir Arafat und Yitzhak Rabin auf dem Rasen vor dem Weißen Haus die Hände geschüttelt hatten.

Da die Erklärung das Ergebnis von Geheimverhandlungen war, die unter norwegischer Schirmherrschaft in Oslo stattfanden, wurde vom »Oslo-Friedensprozess« gesprochen.

Die historische Übereinkunft, die die Welt über die Maßen erstaunte, wurde in jeden Winkel der Erde ausgestrahlt. Man sei zu der Ansicht gelangt, Jahrzehnte der Konfrontation und des Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern beenden zu wollen. Man nannte es die Prinzipienerklärung über vorübergehende Selbstverwaltung. Während sich im Blitzlichtgewitter, von scheinheiligem Lächeln begleitet, Arafats und Rabins misstrauische Blicke trafen, anerkannten sie gegenseitig ihre legitimen und politischen Rechte. Sie wollten offiziell die Welt glauben machen, nach einem Leben in friedlicher Koexistenz, Würde und Sicherheit Ausschau zu halten. Dies war der Start zu einer Reihe von Gesprächen und Abkommen, die das Ende des Nahostkonfliktes einläuten sollten. Dass diese Aussöhnung nur vorläufiger Natur war, wusste jeder der beiden, denn es ging um mehr als nur um oberflächlichen Frieden. In Wahrheit ging es um die Verteilung von Macht und Reichtum, um die Sicherstellung vorhandener Ressourcen, vor allem um jene fossilen Brennstoffe unter den Golanhöhen, die dort seit Jahrmillionen schlummerten und auf ihre Exploration warteten. Ein Schatz in der Erde, um den sich der Nahe Osten noch zwanzig Jahre später zanken sollte.

An diesem Donnerstagmorgen nun begrüßte die Sonne den Tag über dem See Genezareth mit beständigem Gleichmut, als Joshua das schwere Tor beiseiteschob und hineinschlich. Neben seinen Füßen raschelte es leise, Mäuse huschten davon. Sofort wehte ihm die wohlige Duftmischung aus Stroh und Tier entgegen, nur dass sie diesmal mit einer bitteren Note angereichert war.

Mit schweren Schritten und klopfendem Herzen näherte er sich dem Tod.

Eine Abfolge rhythmischer Laute hatte ihn geweckt, wie schon in den sieben langen Nächten zuvor. Jämmerliche Töne vom Ende der Dinge.

Er hatte erst einige Minuten auf seinem Bett verharrt, die Luft für eine kurze Weile angehalten und gelauscht, ob die Geräusche verstummen würden. Er hatte es inständig gehofft, es herbeigefleht, doch stattdessen nahmen sie an Intensität zu. Dann traf er eine Entscheidung, voller Zorn, doch wild entschlossen. Er warf sich einen Mantel über, zog eine Schublade im Flur auf und griff nach der Waffe.

Der kalte Stahl schmerzte in seiner Hand, als er das Haus verließ. Sein ausgestoßener Atem bildete feinen Nebel in der kühlen, friedlichen Morgenluft.

Nun stand er da, die 9 mmJericho 941 schlaff in seiner Hand hängend, unschlüssig, was zu tun sei. Er zitterte leicht. Der, dem diese Waffe gehörte, nannte sie, wie die meisten Insider, Baby Desert Eagle. Ein netter Spitzname für die halbautomatische Selbstladepistole, die in der Lage war, sechzehn Schuss in weniger als einer Minute abzufeuern.

Ein Mann schlich herzu, und, wie es anfangs schien, voller Respekt. Er stellte sich neben Joshua und betrachtete mit ihm die Szene zu ihren Füßen.

»Ich weiß, es klingt grausam, aber ich sehne den Moment herbei, in dem er stirbt und gleichzeitig will ich ihn nicht ziehen lassen«, flüsterte Joshua, als wolle er den Tod bei seiner Arbeit nicht stören.

Samuel nickte schwach und verschränkte die Arme vor der Brust. Es wirkte überheblich. »Wird nicht mehr lange dauern, wie es aussieht.« Seine Stimme klang unbeteiligt, kalt.

»Das ist doch kein Leben mehr für ihn. Es ist die Verlängerung des Leidens, nicht des Lebens. Er hat es verdient, in Frieden zu sterben. Es tut mir weh, ihn so zu sehen.«

»Dann erlöse ihn doch einfach. Du hältst schließlich die Waffe in deiner Hand.«

Die Männer starrten auf das Röcheln und den flehenden Blick zu ihren Füßen. Niemand würde ihnen einen Vorwurf machen, wenn ein Schuss fallen würde. Alle auf dem Gut würden es verstehen, allen hatte es Joshua in einem persönlichen Gespräch erklärt, diese scheußliche Sache mit dem Sterben, und doch würde für die meisten nur ein kleines Maß an Trauer die Stimmung überschatten.

»Ich kann nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, Leben zu beenden, nicht das eines Menschen und nicht das eines Tieres.«

»Warum hast du dann die Waffe mitgenommen?« Spott dominierte in Samuels Stimme.

Joshua wandte den glasigen Blick von dem Sterbenden ab. »Weil es mir eben erst wieder klar geworden ist. Ich wollte es tun, aber es liegt nicht in meiner Verantwortung, ihn zu erlösen.« Joshua deutete mit einem flüchtigen Blick nach oben. »Es ist seine Aufgabe.«

»Ach Unsinn. Das seh’ ich anders. Das Töten überlässt er uns Menschen. Er delegiert gern solche Sachen, wie du weißt.« Ein Schimmer von Wut und Verbitterung huschte über Samuels Gesicht, als er sich zu der Hand seines Bruders hinunterbeugte und nach der Pistole tastete. Erst noch erwartete ihn halbherziger Widerstand, dann lockerte sich der Griff. Samuel hielt die Waffe mit der rechten Hand, die linke Hand stützend darunter gelegt, die Arme ausgestreckt. Er wusste, wie man es macht. Schnell muss es vor allem gehen. Wer zögert, hat verloren. Er schloss ein Auge, zielte kurz und drückte sechsmal hintereinander ab. Einmal hätte genügt, um das Leben fortzujagen, vielleicht zweimal.

Ein letztes Aufbäumen des ausgemergelten Körpers, und die Lider schlossen sich. Ein bizarres Schnauben ertönte, während die grellen Schüsse von den Scheunenwänden dumpf geschluckt wurden. Joshua erschrak, sechsmal durchfuhr es ihn, obwohl er auf das durchdringende Krachen vorbereitet war. Auch er wusste, wie es sich anhört, wenn eine Waffe abgefeuert wird. Nur zu gut wusste er es, schließlich lebten sie auf den Golanhöhen in sehr fragiler Koexistenz zu ihren nördlichen Nachbarn. Er zuckte, wand sich hin und her, wie von einem Marionettenspieler geführt, und wandte sich ab, als es vorbei war. Er wollte nicht länger Zeuge sein, und doch war er zum Mittäter geworden, weil er es zugelassen hatte. Die Tötung eines wehrlosen Wesens, wenn auch alt und gebrechlich und von Schmerzen gepeinigt, bereitete ihm die grausamste Pein.

»Ich war fünf, als er genau hier geboren wurde«, beteuerte er mit Tränen in den Augen. »Er war mein Freund.«

Samuel gab Joshua entschieden die gesicherte Waffe zurück. Wie Beifall spendend klatschte sie in seine Handfläche. »Nun hör schon auf mit dem rührseligen Gejammer. Du bist ein erwachsener Mann und flennst wie ein Mädchen. Er war ein alter Klappergaul, der seinen Job gemacht hat. Mit zweiunddreißig Jahren war er längst überfällig. Du hast recht, hier wurde er geboren, ich erinnere mich auch, und hier geht es für ihn zu Ende. So ist das eben.« Samuel klopfte seinem zwei Jahre jüngeren Bruder auf die Schulter. »Alles hat einen Anfang und ein Ende. Mehr muss ich nicht wissen, weil es auch nicht mehr gibt, was man wissen muss. Reine Biologie; man wird geboren, um zu sterben. Schluss, aus. Nichts davor und nichts danach. So und nun komm; lass uns hochgehen. Wir haben eine Menge Arbeit.«

Joshua hielt den Kopf gesenkt und blickte zurück auf das viele Blut, wie es aus der durchsiebten Schläfe sickerte und das Stroh tränkte. »Was geschieht mit ihm? Wir können ihn nicht so liegen lassen. Vor allem Aaron und Ruth dürfen ihn nicht so sehen.«

»Der Veterinär ist schon unterwegs. Ich hab ihn angerufen, dass er heute kommen kann, um ihn abzuholen. Bevor die beiden aus der Schule zurück sind, wird alles erledigt sein.«

Joshua hob die Brauen. »Wie konntest du wissen …?«

»Als ich die offen stehende Kommode sah, wusste ich, wo ich dich finden würde.«

»Und du wusstest auch, dass ich es nicht tun kann.«

»Wenn du es könntest, wärest du nicht mein kleiner, sonderbarer Bruder.« Samuel lachte auf. »Du bist eben anders als die meisten.«

*

»Ist er tot?«, fragte Judith mit Gleichmut, als Joshua zurückkam. Sie ließ dabei von ihrer Arbeit am Herd nicht ab. »Hast du es wirklich getan?« Ein Hauch von Polemik schwang in ihrer Frage mit.

Joshua warf ihr einen zornigen Blick zu. »Nach acht Jahren Ehe solltest du mich besser kennen. Es war natürlich Samuel. Was denkst du denn?« Joshua streifte den Mantel ab und warf ihn über einen Haken im Eingangsbereich. Er starrte zu Boden und griff sich zitternd an die Stirn. Der Schock steckte ihm tief in den Gliedern. »Er hat ihm nicht einen Gnadenschuss versetzt, sondern seinen Kopf regelrecht durchlöchert. Er hat es sichtlich genossen.« Noch in dem T-Shirt und der Unterhose, die er in der Nacht getragen hatte, schlurfte er in die Küche.

Judith wandte sich von ihrer Tätigkeit zu ihrem Mann um und tätschelte mit ihrer fleischigen Hand seine Wange. Eine halbherzige Geste des Verständnisses. »Ach, das bildest du dir nur ein.«

Joshua wich zurück. Er mochte Berührungen nicht so gern. »Tue ich nicht. Wenn er könnte, würde er öfter töten, einfach so. Tiere, Menschen, ganz gleich.« Joshua schüttelte den Kopf, bevor er sich im Bad einschloss. »Ich kann nicht glauben, dass wir denselben Vater haben. Er ist so anders als ich.«

»Jeder ist anders als du«, entgegnete Judith, doch Joshua hörte sie nicht mehr, als im Bad das Wasser über seinen Körper rauschte. Er wusch sich, nahm die Seife immer wieder, rieb damit über jede Pore seiner Haut, als wollte er sie von dem Dreck reinigen, der diese Welt meterdick bedeckte.

Nachdem er sich angezogen hatte, die Haare noch feucht, ging er in sein Arbeitszimmer. Ein einfacher Raum, zu dem niemand Zutritt hatte, nicht einmal, oder besonders nicht, seine Frau. Seine Zuflucht, sein Refugium. Er brauchte kein Licht, das dämmrige Schimmern durch die Ritzen der Jalousie genügte ihm. Mit Bedacht zog er den Stuhl zurück und doch schabte er über die Fliesen. Er setzte sich an seinen Schreibtisch – nichts Besonderes, eine grobe Holzplatte auf vier Beinen. Die Hände legte er nebeneinander flach auf die warme Oberfläche, fühlte die Maserung darin und schloss die Augen. Ein feines, kaum hörbares Wimmern entwich ihm, als die sechs Schüsse in seinem Kopf nachhallten und das Rinnsal roten Blutes weiter und weiter ins leuchtend gelbe Stroh sickerte, bis der Boden blutgetränkt war. Joshua hielt seinen schmerzenden Kopf in den Händen, wiegte sich vor und zurück. Das Pochen hinter den Schläfen schwoll zu einem Stakkato an. Er blickte sich Hilfe suchend in der Dämmerung um, erfasste die Schemen all seiner Bücher: Physik, Mathematik, Biologie, Astronomie und vieles mehr. Bücher, von denen die meisten nicht ein Wort verstanden, die er indes beinahe auswendig kannte.

Er schloss wieder die Augen und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Als würde jemand anderes die Regie über seinen Kopf übernehmen. Wirre Gedanken, schnell, ungeordnet und doch einem großen Thema untergeordnet. Er beugte sich vor und zurück, ein gleichmäßiges Wiegen. Ein Pferd, mein Pferd, eine Pferdestärke, ein PS. Frisst Gras, Hafer und Stroh, trinkt Wasser, nimmt Nahrung auf und heraus kommt … Energie. Es schuftet und ackert, trabt, galoppiert, verrichtet Arbeit und all das nur mit einer geringen Menge zugefügter Energie in Form von aus der Erde gewachsenem Getreide und Gras. Ein Geschöpf Gottes, die perfekte Energiebilanz, so lange, bis es stirbt.

Joshua schüttelte kurz den Kopf. Das Pochen darin blieb. Die Vision des Pferdes verschwand, und an ihre Stelle begann zum wiederholten Male ein anderes Bild hinter den Lidern lebendig zu werden. Noch wusste er nicht, um was es sich diesmal handelte. So viele Visionen waren gekommen und gegangen. Er vermochte nur so viel zu sagen, dass es eine Maschine war, die sich seinem Bewusstsein aufdrängte und den Weg heraus aus seinem Kopf ins Freie suchte. Eine sonderbare Maschine, matt leuchtend mit vielen Röhren und einer trüben grünlichen Flüssigkeit darin. Es ging natürlich um Energie, so viel stand fest. Es ging immer um Energie. Um mehr Energie, als man fassen konnte.

Nach einer Weile hatte er sich beruhigt. Das Pochen hatte nachgelassen, die Gedanken waren gedacht. Er atmete schwer, dann flacher. Er verließ sein Arbeitszimmer, verschloss die Tür, ließ den Schlüssel in seine Hosentasche gleiten und setzte sich zu Judith an den Küchentisch. Er drehte seinen Kopf in Richtung der Schlafräume. Eine halbe Stunde später würde seine Frau die Kinder für die Schule wecken. »Sag Ruth und Aaron noch nichts. Ich will es ihnen selbst erklären.« Judith nickte schwach.

»Versprichst du es mir?«, hakte Joshua nach und verengte die Brauen.

»Ja, um Himmels willen. Du hast ihnen schon tausendmal erklärt, wie es ist, wenn man stirbt. Mach bitte nicht solch ein Aufheben um dein altes Pferd. Wir haben hier schon genug Probleme. Außerdem werden sie von ganz alleine nach ihm fragen.«

»Dann überlass es mir, es ihnen zu sagen. Aaron soll es wirklich verstehen.«

»Aaron, Aaron, warum ziehst du diesen Jungen nur immer deiner eigenen Tochter vor? Warum lässt du mich nur andauernd spüren, wie sehr du mich dafür hasst, dass ich dir keinen Sohn geboren habe?« Judith stand auf und schleuderte das Geschirrtuch auf den Tisch. Mit dem Handrücken wischte sie sich eine flüchtige Träne aus dem Auge.

»Ich ziehe ihn nicht Ruth vor. Sie ist eben ein Mädchen. Dieser Junge, wie du ihn nennst, hat keine Eltern mehr. Ich habe Benjamin und Lea versprochen, dass wir uns um ihn kümmern, wenn ihnen etwas passiert. Allein, dass du das sagst, zeigt mir, wie kalt du wirklich bist. Sie haben ihr Leben gelassen, damit auch du hier bleiben kannst. Sie haben für unsere Rechte auf dem Golan gekämpft. Hast du das vergessen?« Joshua deutete mit dem Kinn auf den Herd. »Du hast doch nur deine Küche im Kopf. Essen, das ist das Einzige, was du wirklich gut kannst.«

Joshua erhob sich von seinem Stuhl und sah auf die Uhr. Es war bald Zeit, mit der Weinlese fortzufahren. »Außerdem ist er etwas Besonderes, das spüre ich genau. Gott hat noch etwas Großes mit ihm vor.«

»Etwas Besonderes? Vor allem ist er anders, so wie du mit deinen aberwitzigen Ideen. Ihr seid beide verrückt, darum versteht ihr euch so gut. Und würdest du ihn nicht ständig bestätigen in dem, was er tut, könnte er hier wie ein ganz normaler Junge aufwachsen.«

Joshua schloss die Augen und senkte den Kopf. Er war entsetzt, was er hören musste. Wie töricht diese Frau doch war. Was hatte er sich bloß dabei gedacht, sie zu heiraten? Er wusste es nicht mehr. Nichts verstand sie, rein gar nichts. Nichts von der Größe der Schöpfung, nichts von ihrem Ursprung, ihrem Zweck, ihrer Zukunft.

Joshua klatschte die flache Hand auf die Tischfläche. »Was tut er schon groß? Er liest eben viel, das ist alles. Was ist schlecht daran, nicht dumm bleiben zu wollen?« So wie du, wollte er hinzufügen, ließ es dann aber. Welchen Sinn hätte es gehabt, sie zu beleidigen. Dies würde auch nichts mehr ändern.

Joshua verbarg die Waffe in der Tiefe jener Schublade der Kommode, aus der er sie zuvor geholt hatte. Er ließ sie verschwinden unter alter, nie benutzter Kleidung, als wolle er sie und die Tat, die mit ihr vollbracht wurde, in die Verbannung schicken. Dann verließ er das Haus und machte sich auf den Weg zu jenem Teil des Weinbergs, für den er verantwortlich war. Das weitläufige Gelände am Rand der nordöstlichen Berglandschaft war unter drei Familien aufgeteilt, ehemals drei Freunden, die den durchlässigen, vulkanischen Basaltboden zu bestellen wussten. Das der Höhe entsprechende kühle Klima erforderte seit Mitte der 70er ihre treue Fürsorge, und mit den Jahren war aus bescheidenen Anfängen ein respektabler und lukrativer Geschäftszweig entstanden. Vor allem war es dem frischen Quellwasser der Golanhöhen zu verdanken, dass die Nährstoffe des Bodens den Weinstöcken optimal zugute kamen. Sie dankten es mit ertragreichen Ernten und ausgezeichneten Weinen, die mit den Jahren ihren Weg in viele Länder fanden.

Joshua war der Sohn von Levi und Rahel Horowitz, beide waren bereits ein Jahr zuvor, in einem Abstand von wenigen Wochen, verstorben. Levi und seine Frau waren Bauern gewesen, wie viele der anderen Bewohner der Golanhöhen auch. Als Levi und seine beiden Freunde Nathanael und Caleb Anfang der 70er nicht wussten, wie sie ihre Familien durchbringen sollten, beschlossen sie, als Winzer bei Ronnie James, dem Gründer des koscheren Weinguts Tzora Winery die Weinwirtschaft zu erlernen. Sie wählten für ihre Lehre gerade dieses Anbaugebiet, da es ähnliche klimatische Bedingungen wie auf dem Golan aufwies, insbesondere fanden sie in Shoresh auf 800 Metern Höhe ideale Bedingungen für das Erlernen ihres neuen Handwerks vor, denn neben Giv’at Hachalukim und Neve Ilan lag auch Shoresh auf Kalkstein und nicht auf vulkanischem Basalt.

Sie entwickelten sich zu Männern mit großen Visionen. Die Reben gediehen prächtig und nach einigen Jahren Durststrecke war klar, dass sie zu den Besten des Landes gehören würden. Kritikerlob, Auszeichnungen und Goldmedaillen ließen nicht lange auf sich warten. Jeder der drei Freunde entschied sich für unterschiedliche Rebsorten, um ihre Freundschaft nicht durch Konkurrenz und Neid zu gefährden. Während sich Levi und seine Frau auf rote Trauben für einen guten Merlot und Cabernet Sauvignon spezialisierten, wählten Nathanael und Caleb weiße Trauben, weil sie davon ausgingen, höhere und vor allem schnellere Erträge erzielen zu können.

Siebzehnjährig brach Joshua gelangweilt die Schule ab. Er vermittelte den Lehrern und dem Direktor den Eindruck, als sei er mit dem Unterrichtsstoff hoffnungslos überfordert. Das Gegenteil war der Fall. Er weigerte sich, diesen Kinderkram, wie er es nannte, auch nur anzuschauen. Er wusste all dies schon lange. Er wusste es aus Intuition und aus den Büchern, die sein Vater ihm, sobald er mit fünf lesen konnte, besorgt hatte. Früh begann er, seinen Eltern im Weinberg zu helfen. Für den Militärdienst schien er wegen einer angeblichen Aufmerksamkeitsstörung und Lernschwäche ungeeignet. Experten waren sich einig, er sei nicht in der Lage, komplexen Sachverhalten und Regeln zu folgen. Man hielt ihn schlichtweg für schwachsinnig, doch dies störte ihn wenig. Ausgemustert wurde er jedoch nicht deshalb, weil man ihn für dumm hielt – auch Dumme können Waffen im Arm halten –, sondern vor allem, weil er nicht im Geringsten einsah, auf andere zu schießen, nur weil man das Feuer auf ihn eröffnet hatte. Wenn ihn eine Kugel treffen würde, so sagte er mehrfach, dann hätte Gott dies vor Urzeiten genau so geplant gehabt, und was nütze es, gegen die Pläne Gottes vorgehen zu wollen. Das sei ein gänzlich sinnloses Unterfangen. Wäre man in vermeintlicher Klugheit und Geschicklichkeit dieser Kugel ausgewichen, würde ihn eben eine andere treffen, oder der Tod würde einen früher oder später auf die eine oder andere Art doch ereilen. Möglichkeiten, aus dem Leben zu scheiden, gäbe es da ja bekanntlich reichlich.

Weiterhin gab er zu bedenken, dass er im Fall seiner erfolgreichen Tötung durch einen Feind nur ein Opfer sei. Schlimmer aber wäre es, so beharrte er, ein Täter zu sein. Ein Täter müsse sich anschließend für seine Tat rechtfertigen, sich entschuldigen bei Gott und bei allen anderen und er würde sich sein Leben und sein Gewissen ruinieren. Ein Opfer dagegen könne sich diesbezüglich zurücklehnen und entspannen. Nein, das Handwerk der Kriegstreiberei wolle er gewiss nicht erlernen. Er wolle lernen, das Leben zu bewahren, nicht, es zu zerstören.

Alles, was er dafür wissen musste, brachte ihm sein Vater bei und er erlernte die für die Pflege des Weinbergs notwendigen Kenntnisse in außergewöhnlicher Geschwindigkeit. Einstweilen hatte er gefunden, wonach er gesucht hatte – die Hingabe an die Natur in ihrer reinsten und schönsten Form. Die edelste aller Schöpfungen, wie er sie nannte.

Wenn es die Zeit zuließ, ritt er mit seinem Pferd über die Grenzen der Weinberge hinaus, bis er eines sommerlichen Nachmittags eine junge Frau vor einem Haus antraf. Sie war gestolpert, und der Inhalt ihres Eimers, den sie auf der Straße entleeren wollte, hatte sich über ihren üppigen Körper ergossen. Er war von seinem Pferd gesprungen und hatte ihr aufgeholfen. Irritiert von der Wucht, mit der sich die fülligen weiblichen Konturen in seine Gedanken einbrannten und von der Unnachgiebigkeit, mit der sie ihn anhaltend gefangen nahmen, bis er sich kaum mehr der Arbeit widmen konnte, lud er sie zu sich nach Hause ein und stellte sie seinen Eltern vor. Sie arbeitete als Köchin in einem Restaurant und es schien ihm eine günstige Fügung zu sein, eine Frau vorstellen zu können, die mit ihrer Fertigkeit dem Rest der Winzergemeinschaft dienen konnte. Er selbst machte sich nicht viel aus den mannigfaltigen Genüssen des Gaumens und war entsprechend hager von Statur. Er bemerkte häufig nicht einmal, was er gerade zu sich nahm, da er in Gedanken stets woanders war.

Die Hochzeit ließ nicht lange auf sich warten, doch schon bald merkte Joshua, dass Wollust nicht alles im Leben eines Mannes sein konnte. Eine kurzweilige Abwechslung entwickelte sich zu einer leidigen Pflicht, dann zu einer unangenehmen Störung. Die wuchtigen und unnachgiebigen Gedanken von einst, hervorgerufen durch jene großen, von Wasser übergossenen Brüste, die ihm eine kribbelnde Regung im Unterleib beschert hatten, waren längst verflogen. Er erinnerte sich nur noch vage, was ihn einst so angenehm bestürzt hatte.

Judith gebar ihm eine Tochter, Ruth, ein quirliges und lebensfrohes Mädchen mit langen gelockten Haaren. Joshua entwickelte zu ihr eine freundliche, wenn auch nicht innige Beziehung. Er hatte sich einen Sohn gewünscht, einen männlichen Erben seiner Gene, seiner Ideen, seiner Anschauungen und seiner Träume.

Es dauerte weitere vier Jahre, bis sein Wunsch, wenn auch durch einen tragischen Unfall herbeigeführt, in Erfüllung ging. Benjamin und Lea Stern kamen bei einem Attentat in Tel Aviv ums Leben, während ihr achtjähriger Sohn Aaron bei ihnen zu Besuch war und zwischen den Weinreben herumtollen durfte. Die Sterns demonstrierten für ihr Recht, auf den Golanhöhen bleiben zu dürfen, doch sie kehrten nicht nach Hause zurück. Ein Selbstmordattentäter, der fest daran glaubte, dass siebzig Jungfrauen auf ihn warten würden, hatte die Sterns mit sich in den Tod gerissen und seine und ihre Organe auf einem öffentlichen Platz in Tel Aviv verteilt.

Ihr Sohn Aaron blieb im Haus der Horowitz’ und Joshua erkannte in ihm all das, was er sich in einem Sohn gewünscht hatte. Also bestand für ihn zu keinem Zeitpunkt ein Zweifel daran, ihn wie einen Adoptivsohn bei sich im Haus aufzunehmen. Er verbrachte gleich von Beginn an viel Zeit damit, den Jungen zu trösten und ihm über den Verlust seiner Eltern hinwegzuhelfen. Obwohl Aaron in jungen Jahren komplexe Dinge noch nicht verstand, erklärte ihm Joshua das Mysterium des Universums mit all seinen bunten Facetten. Natürlich so, wie er es sah, nicht nur, wie es in den Büchern stand. Er fabulierte über all die Dinge, von denen ein acht-, später ein zehn- und nun ein dreizehnjähriger Junge wenig bis nichts verstehen konnte. Joshua betrachtete es als eine Saat, die eines Tages schon aufgehen würde. Dessen war er sich ganz sicher.

Und er sollte recht damit behalten.

Kapitel 3

27. Oktober 2013, Hamburg-Harburg

Dr. Rolf Heinemann verschanzte sich in seinem Büro, rutschte auf seinem Sessel hin und her und wartete. Worauf, wusste er selbst nicht so genau. Er sollte sich zur Verfügung halten, das war alles, was ihm der Beamte von der Kripo gesagt hatte. Als sei er sein Leibeigener. Heinemann ärgerte sich, verschränkte die Arme vor der Brust und harrte der Dinge, die da kamen.

Bis auf die Technik seiner EDV war die Einrichtung seines Büros in den 70ern stecken geblieben. Bräunliche Farben, beige Böden, gerasterte, mittlerweile vergilbte Gipsdecken mit Poren darin, dominierten das Ambiente, in dem man sich nicht so recht wohlfühlen wollte. An diesem Abend reflektierte die Wand hinter Heinemann blaue und rote Lichter von Polizei und Feuerwehr. Diese Walzer tanzenden Glühwürmchen machten ihn nervös. Der Computermonitor zeigte die Bilanzen der letzten zwölf Monate, doch diese Zahlen imponierten ihm nicht.

Weil es ihn eigentlich nichts mehr anging.

Wenn sich tatsächlich eine Bombe auf dem Gelände befände, selbst wenn sie nicht explodieren sollte, würden ihm eine Menge Fragen gestellt werden. Damit rechnete er. Er würde seinen Kopf hinhalten müssen, so oder so, auch für Dinge, für die er nicht verantwortlich war. Die leidige Diskussion um die viel zu leichte Angreifbarkeit einer Raffinerie durch Terroristen würde in den Medien erneut aufflammen. Die Presse würde sich wie eine Meute hungriger Wölfe auf ihn und die anderen Verantwortlichen stürzen und die Anti-Öl-Lobby würde triumphieren.

Und wer weiß, vielleicht hatten sie ja recht.

Angesichts der exorbitant hohen Treibstoffpreise wurde seit einigen Monaten das Thema fossile Brennstoffe in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Die einen gingen von der Peak-Öl-Theorie aus, die besagte, dass der Gipfel des verfügbaren und bereits explorierten Öls seit geraumer Zeit überschritten sei und sich dem Ende zuneige. Eine durchaus schlüssige Theorie, die den stetigen Preisanstieg von Heizöl und Benzin rechtfertigen sollte.

Eine kleine Gruppe Wissenschaftler wiederum meinte, Beweise dafür anbringen zu können, dass Öl ein unbegrenzt vorhandener Rohstoff sei und die Menschheit nur einen Bruchteil aller vorhandenen Ressourcen angekratzt hätte. Diese Gruppierung gab ausschließlich den Regierungen die Schuld an der Preistreiberei. Sie seien dafür verantwortlich, den Steuerzahler immer weiter zur Kasse zu bitten, um Finanzierungslücken schließen zu können.

Der unkundige Bürger verfolgte die Diskussionen in den Medien irritiert, verärgert und unfähig, einem der Parteien recht geben zu können. Wer die schlüssigeren Argumente aufwies, machte kurzfristig Punkte, so lange bis sogenannte »Beweise« aufgetischt wurden, die das Fähnchen der Meinungsbildung in die andere Richtung flattern ließ.

Die Wahrheit hinter all diesen Propagandamaßnahmen kam dabei nicht ans Licht.

Mahnende Stimmen in freien Internet-Foren und Blogs wurden als Verschwörungstheoretiker beschimpft und durch gezielt lancierte Einträge verunglimpft. Die Energie produzierenden Weltkonzerne hielten zusammen, selbst wenn sie konkurrierende Unternehmen waren. An diesem einen Strang zogen sie gemeinsam, nämlich die Welt über die wahren Motive und Hintergründe der Energieproduktion im Unklaren zu lassen.

Käme beispielsweise ans Licht, dass jeder Haushalt mit einfachen Mitteln seine erforderliche Energie selbst produzieren könnte, würde dies in einen globalen Aufstand münden, der ein unermessliches Chaos zur Folge hätte. Bestimmte Spielregeln, die seit vielen Jahren funktionierten, mussten um jeden Preis erhalten bleiben. Dafür sorgte das weltweit gespannte Netz der Energiemafia hervorragend, weil mit Energie Milliarden verdient werden konnten, selbst wenn sie beinahe kostenlos auf einfache Weise zu produzieren war.

Nicht auszudenken, würde man Bürger mündig werden lassen!

Doch um was ging es hier gerade? Nigeria. Heinemann wurde mit einer Sache konfrontiert, die so unglaublich weit weg schien und doch so nah war. Hier in Hamburg-Harburg in seinem Büro. Was um alles in der Welt hatte die Petrol Ag mit Nigeria zu tun? Natürlich, er wusste, wie tief die Petrol ihre Krakenarme in dieses Land gegraben hatte. Das wussten doch alle. Was also konnte konkret gemeint sein? Er verschränkte die Hände hinter dem Kopf und lehnte sich zurück. Er blickte an die Wand ihm gegenüber, sein eigener kleiner Horizont, in dessen Grenzen man ihn wie in einen Kokon eingesponnen hatte. Plötzlich stieg dieses Gefühl wieder hoch, das er so hasste, der Eindruck der Nichtigkeit im Angesicht des globalen Energie-und Ölimperiums. Er war nichts weiter als ein winziges Sandkorn an einem endlosen Strand, das die Flut fortspülen wollte.

Heinemann beugte sich vor und ließ seine Zeigefinger auf der Tastatur hacken. Er wollte das moderne Orakel befragen, Mr Google, was man die Welt über Nigeria wissen ließ. Dieser unangenehme Mann von der Kripo würde ihn danach fragen. Also wollte sich Heinemann auf den neuesten Stand bringen, um den Beamten mit Allgemeinwissen zufriedenzustellen. Er gab in der Suchleiste die Begriffe Petrol Ag + Nigeria ein. 25.400.000 Einträge. Heinemann rieb sich die Augen. Er musste die Suche weiter einengen und fügte nach angestrengtem Überlegen das Wort Katastrophe hinzu. Nur noch 1.940.000 Einträge. Wie ermutigend. Dennoch las er die ersten Beiträge und erfasste Schlagwörter wie: Ölpest in Nigeria … Umweltkatastrophe. Und weiter unten las er: die Petrol Ag muss Schadensersatz zahlen. Ein Artikel vom 2.1.2009. Zu alt. Es musste etwas Aktuelles sein. Eine Sache aus den letzten Wochen oder Tagen, sonst würde es keinen Sinn machen, derart drastische Forderungen in einem Drohbrief zu stellen.

Die Eingrenzung auf den letzten Monat brachte nur noch vierstellige Treffer. Heinemann stützte das Gesicht auf den Händen auf. Was tat er hier eigentlich? Er recherchierte zu vermeintlichen Verbrechen oder Untaten in Nigeria im Zusammenhang mit seinem Brötchengeber. Hatte das irgendetwas mit seinem Job zu tun? Nicht wirklich. Er war für die Gehaltszuordnungen der Arbeiter und die wirtschaftliche Effizienz des Harburger Standortes zuständig. Er kannte Exceltabellen und Kalkulationen wie aus dem Effeff. Wieso also sollte er sich den Kopf darüber zerbrechen, was der Dschihad mit der Petrol Ag und deren Arbeit in Nigeria zu tun hatte? Er schüttelte den Kopf.

Gegen zehn Uhr eilte Hentzel in Heinemanns Büro. Er wirkte derart selbstgefällig, dass es Heinemann aggressiv machte. In jüngeren Jahren, etwa als Schüler auf dem Schulhof, hätte er ihm aufs Maul gehauen, doch die Zeiten hatten sich geändert. Er war nicht mehr der Jüngste, und schon gar nicht mehr der Fitteste mit fünfundfünfzig. Der Bauch spannte unangenehm über dem Gürtel, dessen Schnalle im vordersten Loch die Fülle zusammenquetschte. Er ließ sich auch nicht mehr einziehen, wenn eine attraktive Frau vorbeikam. Seiner Geliebten musste er diese Scharade nicht mehr vorspielen. Sie war ja auch nicht an ihm als Mann interessiert.

Hentzel zupfte an seinem Schnurrbart, als er das Büro betrat. Er hinterließ ölige Fußabdrücke auf dem Linoleum. »Schätze, das sollten Sie sich mal ansehen. Wir haben da was gefunden.«

Heinemann stieg die Hitze zu Kopf. »Die Bombe? Was haben Sie gefunden? Nun reden Sie schon!«

Hentzel verließ das Büro, ohne Heinemanns Neugier befriedigt zu haben. Heinemann folgte Hentzel so schnell er konnte, doch sein rechtes Knie schmerzte seit Wochen, besonders wenn er Treppenstufen hinabging. Schon wieder dieser verfluchte Meniskus.

Nachdem sie das Gelände fast vollständig durchschritten hatten, erfasste Heinemann mit zusammengekniffenen Augen eine Traube von Menschen, die um etwas herumstanden. Er konnte nicht erkennen, worauf all die Leute gafften, erst beim Näherkommen sah er einen Menschen am Boden liegen. Einen Nackten noch dazu. Einen von oben bis unten mit Ölschlamm bedeckten, männlichen Körper.

»Machen Sie mal Platz, Leute! Lassen Sie uns doch mal durch.« Hentzel schob die Umherstehenden auseinander, um sich und Heinemann Zugang zu verschaffen.

Heinemann blickte zu Boden und kämpfte mit aufkeimender Übelkeit. Dieser Leichenfund kam zu überraschend und unvorbereitet. Sogleich fror er wieder. Er hatte den Mantel im Büro vergessen.

Am Boden lag ein Mann, dem die Kehle durchgeschnitten war, ein Anblick, der ihm bisher nur mit einem Scotch in seinem Sessel sitzend auf der Mattscheibe präsentiert wurde. Die härtesten Krimiszenen war jedermann mittlerweile gewohnt, doch die Wirklichkeit berührte eigenartig anders. Diese schwarze klaffende Wunde, die bis zur Halswirbelsäule reichte, war real.