9,99 €

Mehr erfahren.

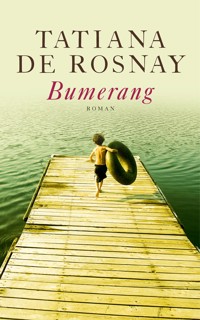

- Herausgeber: Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Reise in die Vergangenheit: Antoine lädt seine jüngere Schwester Mélanie auf einen Ausflug ein, zurück an den Ort, wo die beiden als Kinder die Sommerferien an der französischen Küste verbracht haben. Erinnerungen werden wach, auch an ihre Mutter Clarisse. Seit deren Tod vor dreißig Jahren sind die Geschwister nicht mehr dort gewesen. Doch auf der Rückfahrt nach Paris wird Mélanie von ihrer Erinnerung so überwältigt, dass sie die Kontrolle über den Wagen verliert. Was hat sie so sehr erschüttert?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

In liebender Erinnerung an Pierre Emmanuel (1989–2006)

Übersetzung aus dem Französischen von Angelika Kaps

ISBN 978-3-8270-7827-8

Mai 2015

Deutschsprachige Ausgabe:

© 2015 Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München/Berlin

Covergestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Covermotiv: © Eric Kiel

Datenkonvertierung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

»Lasst meinen Namen etwas Alltägliches bleiben.

Sprecht ihn aus wie gewohnt, ohne düsteren Anklang.«

Henry Scott Holland

»Manderlay existierte nicht mehr.«

Daphne du Maurier, Rebecca

ICH WERDE IN EINEN KLEINEN, tristen Raum geführt, werde aufgefordert, mich zu setzen und zu warten. Sechs leere braune Plastikstühle stehen auf abgenutztem Linoleumboden. In der Ecke eine künstliche Zimmerpflanze, die glänzenden Blätter verstaubt. Ich tue, was man mir sagt. Ich setze mich. Mir zittern die Knie. Ich habe feuchte Hände, eine trockene Kehle. In meinem Kopf ein hämmernder Schmerz. Ich denke: Ich sollte jetzt unseren Vater anrufen, ich sollte ihn anrufen, bevor es zu spät ist. Aber meine Hände machen keine Anstalten, nach dem Telefon in meiner Hosentasche zu greifen. Unseren Vater anrufen und ihm was sagen? Und wie?

Das Licht ist kalt, Neonröhren an der Decke. Die Wände sind gelblich verfärbt und rissig. Ich sitze da wie betäubt. Hilflos. Verloren. Ich sehne mich nach einer Zigarette. Ich fühle mich, als müsste ich mich gleich übergeben, als kämen der bittere Kaffee und die zähe brioche, die ich vor zwei Stunden zu mir genommen habe, wieder hoch.

Ich höre noch immer das Kreischen der Reifen, spüre das plötzliche Schlingern des Wagens, als er scharf nach rechts ausbricht und in die Leitplanken kracht. Und ihren Schrei. Ich höre noch immer ihren Schrei.

Wie viele Menschen haben hier schon gewartet? Wie viele haben hier schon gesessen, wo ich jetzt sitze, und auf Nachricht über einen geliebten Menschen gewartet? Ich muss die ganze Zeit daran denken, was diese vergilbten Wände schon alles gesehen haben. Was sie wissen. Woran sie sich erinnern. Tränen, Schrecken oder Erleichterung. Hoffnung, Schmerz oder Freude.

Die Minuten ticken dahin. Ich starre auf das schmuddelige Zifferblatt der Uhr über der Tür. Ich kann nichts tun außer warten.

Nach etwa einer halben Stunde kommt eine Schwester herein. Sie hat ein längliches Gesicht, dünne weiße Arme.

»Monsieur Rey?«

»Ja«, sage ich, und das Herz schlägt mir bis zum Hals.

»Sie müssen diese Papiere ausfüllen. Wir brauchen ein paar persönliche Angaben.«

Sie reicht mir verschiedene Formulare und einen Stift.

»Geht es ihr gut?«, murmele ich. Meine Stimme klingt dünn und gepresst.

Sie sieht mich flüchtig aus wässrigen, wimperlosen Augen an. »Das wird Ihnen die Ärztin sagen. Sie kommt gleich.«

Sie geht wieder. Sie hat einen armseligen flachen Hintern.

Ich staple mit zittrigen Fingern die Formulare auf meinen Knien.

Name, Geburtsdatum und -ort, Familienstand, Adresse, Sozialversicherungsnummer, Krankenversicherungsnummer. Meine Hand zittert noch immer, als ich in Druckbuchstaben schreibe: Mélanie Rey; geboren 15. August 1967 in Boulogne-Billancourt; ledig; 49 Rue de la Roquette, Paris 75011.

Ich habe keine Ahnung, wie die Sozialversicherungsnummer meiner Schwester lautet. Oder die Krankenversicherungsnummer. Ihre Papiere müssen in ihrer Handtasche sein. Doch wo ist die? Ich kann mich nicht erinnern, was mit ihrer Tasche passiert ist. Nur daran, wie ihr Oberkörper nach vorn sackte, als man sie aus dem Wagen zog. Wie ihre Arme schlaff von der Trage baumelten. Und ich stand da, kein Haar gekrümmt, nicht einen Kratzer abgekriegt, obwohl ich direkt neben ihr gesessen hatte. Ich schaudere. Ich denke dauernd: Gleich werde ich aufwachen.

Die Schwester kommt mit einem Glas Wasser zurück. Ich stürze es hinunter. Es hat einen metallischen, schalen Geschmack. Ich bedanke mich bei ihr. Ich sage, dass ich Mélanies Sozialversicherungsnummer nicht weiß. Sie nickt, nimmt die Formulare und geht.

Die Minuten schleichen dahin. Im Raum ist es vollkommen still. Es ist ein kleines Krankenhaus. Eine kleine Stadt, nehme ich an. In der Umgebung von Nantes. Ich weiß nicht genau, wo. Ich stinke. Keine Klimaanlage. Ich kann den Schweiß riechen, der aus meinen Achseln rinnt, sich in meinen Leisten sammelt. Der scharfe Geruch von Verzweiflung und Panik. Mein Kopf hämmert noch immer. Ich versuche, ruhig zu atmen. Ein paar Minuten lang gelingt es mir. Dann packen mich wieder Hilflosigkeit und Entsetzen.

Paris ist mehr als drei Autostunden entfernt. Ich überlege erneut, ob ich meinen Vater anrufen soll. Vielleicht sollte ich noch warten. Ich weiß nicht einmal, was die Ärztin mir zu sagen hat. Ich sehe auf die Uhr. Zweiundzwanzig Uhr dreißig. Wo unser Vater jetzt wohl ist? Bei einer Dinnerparty? Oder vorm Fernseher in seinem Arbeitszimmer, während Régine im Zimmer nebenan telefoniert und sich dabei die Nägel lackiert?

Ich beschließe, noch zu warten. Ich würde jetzt gerne meine Exfrau anrufen. Astrid ist noch immer der erste Mensch, der mir in Momenten von Stress und Verzweiflung einfällt. Aber der Gedanke an sie mit Serge in Malakoff, in unserem alten Haus, in unserem alten Bett, mit ihm, der grundsätzlich ans Telefon geht, sogar an ihr Handy, verdammt noch mal – »O hallo, Antoine, was gibt’s, Mann?« –, das ist einfach zu viel. Also rufe ich Astrid nicht an, obwohl ich es gern täte.

Ich harre weiter in dem kleinen, muffigen Raum aus und versuche erneut, mich zur Ruhe zu zwingen. Versuche, gegen die aufsteigende Panik anzukämpfen. Ich denke an meine Kinder. Arno, auf dem Höhepunkt pubertärer Rebellion. Margaux, ein mysteriöses Geschöpf mit ihren vierzehn Jahren. Lucas, mit elf noch immer ein Baby, verglichen mit den beiden anderen und ihren tobenden Hormonen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, ihnen zu sagen: Eure Tante ist tot. Mélanie ist tot. Meine Schwester ist tot. Die Worte ergeben keinen Sinn. Ich dränge sie weg.

Eine weitere Stunde schleicht vorüber. Ich sitze nur da, den Kopf in die Hände gestützt. Ich versuche, Ordnung in das Chaos zu bringen, das meinen Kopf ausfüllt. Ich beginne, an die Abgabetermine zu denken, die ich einhalten muss; morgen ist Montag, und nach dem langen Wochenende müssen etliche Dinge dringend erledigt werden, zum Beispiel dieser unerfreuliche Rabagny mit seiner grässlichen Tagesstätte, auf die ich mich nie hätte einlassen sollen, und Florence, diese hoffnungslose Assistentin, die ich unbedingt feuern muss. Aber wie kann ich jetzt überhaupt an so etwas denken, frage ich mich im selben Augenblick entsetzt, wie kann ich an meinen Job denken, während Mélanie zwischen Leben und Tod schwebt? Warum Mélanie? Warum nicht ich? Diese Reise war meine Idee gewesen. Mein Geburtstagsgeschenk. Zu ihrem vierzigsten Geburtstag, vor dem sie sich so gefürchtet hatte.

Schließlich betritt eine Frau in meinem Alter den Raum. Grüner OP-Kittel und eine dieser komischen kleinen Papiermützen, die Chirurgen tragen. Wache haselnussbraune Augen, kurzes kastanienfarbenes Haar mit silbernen Strähnen. Sie lächelt. Mein Herz macht einen Sprung. Ich springe auf.

»Das war knapp, Monsieur Rey«, sagt sie.

Ich entdecke kleine braune Flecken an der Vorderseite ihres Kittels. Mélanies Blut?

»Ihre Schwester wird durchkommen.«

Zu meinem Entsetzten verzieht sich mein Gesicht, mir quellen Tränen aus den Augen. Meine Nase läuft. Es ist mir schrecklich peinlich, in Gegenwart dieser Frau zu weinen, aber ich kann nichts dagegen tun.

»Ist schon gut«, sagt die Ärztin. Sie fasst meinen Arm. Sie hat kleine, kräftige Hände. Sie drückt mich zurück auf den Stuhl, setzt sich neben mich. Ich heule wie früher als kleiner Junge mit heftigen Schluchzern, die von tief innen kommen.

»Sie ist gefahren, oder?«

Ich nicke und versuche, mir die laufende Nase mit dem Handrücken abzuwischen.

»Wir wissen, dass sie nichts getrunken hatte. Das haben wir untersucht. Können Sie mir erzählen, was passiert ist?«

Ich wiederhole, was ich schon zuvor der Polizei und den Sanitätern erzählt habe. Dass meine Schwester die restliche Strecke nach Hause fahren wollte. Dass sie eine gute Fahrerin ist. Dass ich mich nie unwohl neben ihr am Steuer gefühlt habe.

»Ist sie bewusstlos geworden?«, fragt die Ärztin. Auf ihrem Namensschild steht: Dr. Bénédicte Besson.

»Nein.«

Und dann erinnere ich mich an etwas. Etwas, das ich den Sanitätern nicht erzählt habe, weil es mir erst in diesem Augenblick wieder einfällt.

Ich schaue hinunter auf das sonnengebräunte Gesicht der Ärztin. Mein eigenes ist noch immer vom Weinen verzerrt. Mir stockt der Atem.

»Meine Schwester wollte mir gerade etwas erzählen … Sie hat sich zu mir umgedreht. Und dann ist es passiert. Der Wagen kam von der Straße ab. Es ging alles so schnell.«

»Was hat sie gesagt?«

Mélanies Blick. Ihre Hände umklammern das Steuer. Antoine, es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Ich habe es den ganzen Tag hinausgeschoben. Letzte Nacht im Hotel, da ist mir etwas eingefallen. Etwas über … Ihr Blick beunruhigt, verängstigt. Und dann gerät der Wagen ins Schleudern.

SIE SCHLIEF EIN, sobald sie den zähen Verkehr in den verstopften Pariser Ausfallstraßen hinter sich gelassen hatten. Antoine lächelte, als ihr Kopf gegen die Scheibe sackte. Ihr Mund fiel auf, und er meinte, ein leises Schnarchen zu hören. Sie war gereizt gewesen heute früh, als er kurz nach Sonnenaufgang gekommen war, um sie abzuholen. Sie hasste Überraschungen, schon immer. Das wusste er doch, oder? Warum, zum Teufel, organisierte er dann so einen Überraschungstrip? Ehrlich! War es nicht schon schlimm genug, vierzig zu werden? Über eine schmerzvolle Trennung hinwegkommen zu müssen? Nicht verheiratet zu sein, keine Kinder zu haben und alle fünf Minuten von Leuten etwas über tickende biologische Uhren zu hören? »Wenn jemand noch einmal diese Worte in den Mund nimmt, dann verpass ich ihm eine«, zischte sie. Aber die Vorstellung, das lange Wochenende allein verbringen zu müssen, war für sie unerträglich. Das wusste er. Nicht auszuhalten der Gedanke an ihr heißes, einsames Appartement über der lebhaften Rue de la Roquette, während ihre Freunde außerhalb der Stadt weilten und ihr fröhliche Nachrichten auf ihrer Mailbox hinterließen: »Hey, Mel, jetzt bist du vierzig!« Vierzig. Er warf ihr von der Seite einen Blick zu. Mélanie, seine kleine Schwester, wurde vierzig. Er konnte es nicht recht glauben. Er selbst war dreiundvierzig. Auch das konnte er nicht recht glauben.

Doch die fältchenumrahmten Augen im Rückspiegel gehörten zu einem Mann in den mittleren Jahren. Dichtes, grau meliertes Haar, ein längliches, schmales Gesicht. Er bemerkte, dass Mélanie ihr braunes Haar gefärbt hatte. Ihr Haaransatz war eindeutig grau. Irgendwie fand er das rührend, dass sie ihr Haar färbte, auch wenn er nicht wusste, wieso. So viele Frauen färbten ihr Haar. Vielleicht empfand er so, weil sie seine kleine Schwester war. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass sie älter wurde. Sie hatte immer noch ein hübsches Gesicht. Vielleicht war es sogar noch hübscher als mit zwanzig oder dreißig. Er wurde nie müde, Mélanie anzusehen. Alles an ihr war schmal, weiblich, zart. Alles an ihr – die dunkelgrünen Augen, der schöne Schwung ihrer Nase, das hinreißende, strahlende Lächeln, die schlanken Hand- und Fußgelenke – erinnerte ihn an ihre Mutter. Sie mochte es nicht, wenn man ihr sagte, dass sie Clarisse ähnlich sah. Sie hatte es nie gemocht. Aber für Antoine war es, als sähe ihn aus Mélanies Augen ihre Mutter an.

In weniger als vier Stunden würden sie vermutlich ankommen. Sie waren früh genug losgefahren, um dem schlimmsten Verkehr zu entkommen. Trotz ihrer Fragen hatte er kein Wort über ihr Ziel verraten. Er hatte nur grinsend gesagt: »Pack genug für ein paar Tage ein. Wir werden deinen Geburtstag stilvoll feiern.«

Es hatte deshalb eine kleine Auseinandersetzung zwischen Astrid und ihm gegeben. Das lange Wochenende war normalerweise »seins«. Die Kinder sollten von ihrem Aufenthalt bei Astrids Eltern in der Dordogne direkt zu ihm kommen. Aber er war hartnäckig geblieben, es sei Mels Geburtstag, sie werde vierzig, er wolle für sie daraus etwas Besonderes machen, sie sei noch immer nicht über Olivier hinweg und mache gerade eine schlimme Zeit durch. Astrids Stimme am Telefon: »O merde, Antoine, ich hatte die Kinder die letzten zwei Wochen. Serge und ich brauchen endlich wieder etwas Zeit für uns allein.«

Serge. Schon der Name ließ ihn zusammenzucken. Fotograf, Anfang dreißig. Der muskulöse, wetterfeste, robuste Typ. Er war auf Essen spezialisiert. Stillleben für luxuriöse Kochbücher. Er verbrachte Stunden damit, Pasta zum Glänzen zu bringen, Kalbfleisch appetitlich und Früchte üppig aussehen zu lassen. Serge. Jedes Mal, wenn Antoine ihm bei der Übergabe der Kinder die Hand schüttelte, musste er wieder an die abstoßenden Bilder denken, die er an jenem verhängnisvollen Samstag auf der Speicherkarte von Astrids Digitalkamera entdeckt hatte, als sie gerade einkaufen war. Verwirrt hatte er zunächst nur einen sich rhythmisch anspannenden, behaarten Hintern gesehen. Und dann wurde ihm voller Entsetzen klar, dass dieser Hintern tatsächlich einen Penis in das hineinpumpte, was eindeutig wie Astrids Körper aussah. So hatte er es herausgefunden. Er hatte Astrid, noch beladen mit Einkaufstüten, an jenem vermaledeiten Samstagnachmittag zur Rede gestellt, und sie war in Tränen ausgebrochen und hatte zugegeben, Serge zu lieben, schon seit dem Club-Med-Urlaub in der Türkei eine Affäre mit ihm zu haben, und sie sei unendlich erleichtert, dass er es nun wisse.

Antoine hätte sich jetzt gerne eine Zigarette angezündet, um diese unerfreulichen Erinnerungen zu vertreiben. Aber er wusste, dass der Rauch seine Schwester aufwecken und sie dann irgendeinen giftigen Kommentar zu seiner »lästigen Angewohnheit« machen würde. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Autobahn, die sich vor ihm erstreckte.

Astrid hatte noch immer Schuldgefühle wegen Serge, das spürte er, wegen der Art und Weise, wie er, Antoine, hinter die Affäre gekommen war. Wegen der Scheidung. Wegen all dem, was danach kam. Und sie mochte Mélanie von Herzen gern, sie waren Freundinnen geworden, zumal sie beide in der Verlagsbranche arbeiteten. Sie hatte es nicht über sich gebracht, Nein zu sagen. »Okay, na schön«, hatte sie seufzend gesagt. »Die Kinder können auch später zu dir kommen. Lass es an Mels Geburtstag richtig krachen.«

Als Antoine schließlich irgendwo zum Tanken anhielt, kurbelte Mélanie gähnend die Scheibe herunter.

»He, Tonio«, sagte sie gedehnt, »wo sind wir hier überhaupt?«

»Du hast wirklich keine Ahnung?«

Sie zuckte mit den Schultern. »Nein.«

»Du hast die letzten zwei Stunden geschlafen.«

»Weil du mich im Morgengrauen aus dem Bett geklingelt hast, du Mistkerl.«

Nach einem schnellen Kaffee (für sie) und einer schnellen Zigarette (für ihn) stiegen sie wieder in den Wagen. Sie wirkte jetzt weniger bockig, stellte Antoine fest.

»Es ist süß von dir, dass du das machst«, sagte sie.

»Danke.«

»Du bist ein süßer Bruder.«

»Ich weiß.«

»Du müsstest das nicht tun. Vielleicht hast du ja was anderes vorgehabt.«

»Ich hatte nichts anderes vor.«

»Wie ein Date?«

Er seufzte. »Kein Date.«

Beim Gedanken an seine letzten Affären würde er am liebsten anhalten, aussteigen und in Tränen ausbrechen. Seit der Scheidung hatte es eine Reihe Frauen gegeben. Eine Reihe Enttäuschungen. Frauen, die er über einschlägige Seiten im Internet kennen gelernt hatte. Frauen seines Alters, verheiratete, geschiedene Frauen, jüngere Frauen. Er hatte sich mit Begeisterung auf diese Verabredungen gestürzt, war entschlossen gewesen, sich dadurch aufmuntern zu lassen. Aber nachdem er die ersten sexakrobatischen Kunststücke absolviert hatte und niedergeschlagen und verausgabt in seine leere Wohnung, in sein leeres Bett zurückgekehrt war, sah er die Wahrheit deutlich vor sich. Er hatte sie lange genug ignoriert. Er liebte Astrid noch immer. Endlich gestand er es sich selbst ein. Er liebte seine Exfrau noch immer. Er liebte sie so verzweifelt, dass ihm schlecht wurde bei dem Gedanken.

Mélanie sagte: »Wahrscheinlich hättest du was Besseres zu tun gehabt, als mit deiner vereinsamten Single-Schwester ins lange Wochenende zu fahren.«

»Sei nicht albern, Mel. Es macht mir Spaß. Ich mache das gern für dich.«

Sie sah ein Schild an der Autobahn. »Hey, wir fahren nach Westen!«

»Kluges Mädchen.«

»Was liegt im Westen?«

»Denk nach«, erwiderte er.

»Die Normandie? Die Bretagne? Die Vendée?«

»Heiß, ganz heiß.«

Sie schwieg, lauschte der alten Beatles-CD, die Antoine eingelegt hatte. Nach einer Weile stieß sie einen kleinen Schrei aus. »Ich weiß! Du fährst mit mir nach Noirmoutier!«

»Volltreffer.«

Aber ihre Miene verfinsterte sich. Sie senkte den Blick, ihre Lippen wurden schmal.

»Was ist los?«, fragte er besorgt. Er hatte Jubelrufe erwartet, Lachen, zumindest ein Lächeln, alles, nur nicht dieses unbewegte Gesicht.

»Ich bin nie mehr dort gewesen.«

»Und?«, sagte er. »Ich auch nicht.«

»Es war …« Sie hielt inne, um an ihren Fingern abzuzählen. »1973, richtig? Es ist vierunddreißig Jahre her. Ich werde mich an nichts mehr erinnern. Ich war erst sechs Jahre alt.«

Antoine nahm den Fuß vom Gas. »Das macht nichts. Es ist nur, na ja, um deinen Geburtstag zu feiern. Wir haben deinen sechsten Geburtstag dort gefeiert, weißt du noch?«

»Nein«, sagte sie langsam. »Ich kann mich an nichts mehr in Noirmoutier erinnern.«

Sie musste gemerkt haben, dass sie sich wie ein verwöhntes Kind benahm, denn sie legte ihm rasch eine Hand auf den Arm. »Oh, aber das macht nichts, Tonio. Ich freue mich. Das tue ich, wirklich. Und das Wetter ist so herrlich. Es ist so schön, mit dir allein zu sein und mal von allem wegzukommen!«

Mit »allem«, das wusste Antonio, meinte sie Olivier und den Trümmerhaufen, der nach der Trennung übrig geblieben war. Und ihren anstrengenden, konkurrenzreichen Job als Lektorin in einem der berühmtesten Verlagshäuser Frankreichs.

»Ich habe uns im Hotel Saint-Pierre einquartiert. Daran erinnerst du dich doch noch, oder?«

»Ja!«, rief sie aus. »Ja, daran erinnere ich mich! Dieses schöne alte Hotel im Wald! Mit Großvater und Großmutter … O mein Gott, das ist so lange her …«

Die Beatles sangen noch immer. Mélanie summte mit. Antoine fühlte sich erleichtert, zufrieden. Ihr gefiel seine Überraschung. Sie freute sich auf die Rückkehr. Aber etwas bereitete ihm noch Sorge. Etwas, das er nicht bedacht hatte, als ihm die Idee zu diesem Ausflug gekommen war.

Noirmoutier 1973 war ihr letzter Sommer mit Clarisse gewesen.

WIESO NOIRMOUTIER, FRAGTE ER SICH, während der Wagen dahinsauste und Mélanie zu Let It Be mitsummte. Er hatte sich nie als einen nostalgischen Menschen verstanden. Er hatte nie zurückgeschaut. Aber seit seiner Scheidung hatte er sich verändert. Wieder und wieder ertappte er sich dabei, mehr über die Vergangenheit nachzudenken als über die Gegenwart oder die Zukunft. Das letzte Jahr, das erste allein verbrachte, trostlose, einsame Jahr, hatte einen nagenden Schmerz ausgelöst, Sehnsucht nach der Kindheit, Suche nach glücklichen Erinnerungen. Deshalb war ihm die Insel wieder in den Sinn gekommen, zaghaft zunächst, dann immer intensiver und konkreter, als ihm nach und nach die Erinnerungen entgegenpurzelten wie Post aus einem Briefkasten.

Seine Großeltern, vornehm und weißhaarig, Blanche mit ihrem Sonnenschirm und Robert mit seinem silbernen Zigarettenetui, wie sie auf der schattigen Hotelveranda saßen und Kaffee tranken, während er ihnen vom Garten aus zuwinkte. Die Schwester seines Vaters, Solange, pummelig und sonnenverbrannt, die im Liegestuhl saß und Modemagazine las. Mélanie, klein und drahtig, mit einem Schlapphut, der ihre Wangen einrahmte. Und Clarisse, wie sie ihr herzförmiges Gesicht der Sonne zuwandte. Sein Vater, der nur an den Wochenenden dazukam und nach Zigarrenrauch und Großstadt roch. Und der Damm aus Kopfsteinpflaster, der ihn seit seiner Kindheit faszinierte. Die Passage de Gois. Man konnte sie nur bei Ebbe befahren. Bevor 1971 die Brücke gebaut wurde, war sie der einzige Zugang zur Insel gewesen.

Er wollte etwas Besonderes zu Mélanies Geburtstag machen. Seit April dachte er schon darüber nach. Bloß nicht noch eine Überraschungsparty mit kichernden Freunden, die sich im Badezimmer verstecken, die Wanne gefüllt mit Champagnerflaschen. Nein, irgendetwas anderes. Etwas, das sie in schöner Erinnerung behalten würde. Es sollte sie aus diesem Trott befreien, in dem sie festgefahren war, ihrem Job, der ihr Leben auffraß, ihrer besessenen Furcht vor dem Alter und vor allem ihrer Unfähigkeit, über Olivier hinwegzukommen.

Er hatte Olivier nie gemocht. Ein hochnäsiger, aufgeblasener Snob. Er kochte vorzüglich. Konnte Sushi zubereiten. War Fachmann für orientalische Kunst. Hörte Lully. Sprach vier Sprachen fließend. Konnte Walzer tanzen. Sich aber auch nach sechs gemeinsamen Jahren zu keiner festen Beziehung bekennen. Olivier war noch nicht bereit für ein sesshaftes Leben. Obwohl er schon einundvierzig war. Also hatte er Mélanie verlassen, nur um gleich darauf eine fünfundzwanzigjährige Nagelpflegerin zu schwängern. Er war jetzt stolzer Vater von Zwillingen. Mélanie hatte ihm nie verziehen.

Warum Noirmoutier? Weil sie dort unvergessliche Sommer verbracht hatten. Weil Noirmoutier als Symbol für eine perfekte Jugend stand, für diese unbekümmerten Tage, als man noch das Gefühl hatte, für ewig zehn Jahre alt zu bleiben. Als es nichts Schöneres gab als einen Tag mit Freunden am Strand. Als die Schule ein Jahrhundert weit weg zu sein schien. Warum war er nie mit Astrid und den Kindern auf die Insel gefahren?, fragte er sich. Natürlich hatte er ihnen davon erzählt. Aber Noirmoutier war seine ganz eigene Vergangenheit, wurde ihm klar, seine und Mélanies reine, unberührte Vergangenheit.

Und er hatte Zeit mit seiner Schwester verbringen, einfach mit ihr zusammen sein wollen. Nur sie beide. Sie sahen sich in Paris nicht oft. Sie war immer beschäftigt, beim Mittag- oder Abendessen mit irgendeinem Autor oder auf Lesereise. Er selbst war viel unterwegs, um außerhalb der Stadt Baustellen zu besichtigen, und stand oft wegen eines Abgabetermins unter Zeitdruck. Manchmal kam sie am Sonntagmorgen zum Brunch vorbei, wenn die Kinder da waren. Sie machte das beste Rührei der Welt. Ja, er wollte mit ihr zusammen sein, mit ihr allein, in diesem heiklen, schwierigen Moment seines Lebens, das wurde ihm jetzt bewusst. Seine Freunde waren ihm wichtig, er brauchte ihre Heiterkeit, den Spaß mit ihnen, aber wonach er sich jetzt sehnte, war Mélanies Unterstützung, ihre Gegenwart, sie war die einzige Verbindung zu seiner Vergangenheit.

Er hatte vergessen, wie weit es von Paris aus war. Er erinnerte sich an die beiden Autos, den schwarzen behäbigen Citroën DS, in dem Robert, Blanche, Solange, Clarisse und Mélanie saßen, und den nervösen Triumph mit seinem Vater am Steuer, Zigarre rauchend, und er selbst auf dem Rücksitz, wie er gegen den Brechreiz kämpfte. Die Fahrt dauerte sechs oder sieben Stunden, eingeschlossen das Mittagessen in der kleinen auberge nahe Nantes. Großvater war schrecklich mäklig, was Essen, Wein und Kellner anging.

Antoine fragte sich, was Mélanie noch von den endlosen Fahrten in Erinnerung hatte. Sie war immerhin drei Jahre jünger als er. Sie hatte gesagt, dass sie sich an nichts mehr erinnern könne. Er sah zu ihr hinüber. Sie hatte aufgehört zu summen und betrachtete eingehend ihre Hände mit jenem eisernen, finsteren Blick, der ihn manchmal erschreckte.

War es eine gute Idee?, grübelte er. Freute sie sich wirklich, nach all den Jahren an einen Ort zurückzukehren, an dem vergessene Kindheitserinnerungen lauerten wie etwas Unbekanntes unter einer glatten Wasseroberfläche?

»Kannst du dich an all das noch erinnern?«, fragte Antoine, als der Wagen die breite Auffahrt zur Brücke erklomm. Zu ihrer Rechten, auf dem Festland, eine Reihe riesiger, sich drehender silberner Windräder.

»Nein«, sagte sie. »Ich weiß nur noch, wie wir im Auto gesessen und auf Ebbe gewartet haben. Vater war jedes Mal genervt, weil Großvater sich wieder die Flutzeiten falsch gemerkt hatte. Aber die Fahrt über den Damm hat immer Spaß gemacht.«

Auch er erinnerte sich an das Warten auf Ebbe. Stundenlang mussten sie warten, bis der Gois-Damm unter den langsam zurückweichenden Wellen auftauchte. Und dann war er endlich da, die runden Pflastersteine glänzten vom Meerwasser, eine vier Kilometer lange Amphibienstraße, seitlich mit Rettungsstangen versehen, an denen kleine Plattformen angebracht waren für die unglücklichen Autofahrer und Fußgänger, die von der hereinkommenden Flut überrascht wurden.

Sie legte ihm kurz die Hand aufs Knie. »Antoine, können wir zum Gois zurückfahren? Ich möchte ihn so gerne noch einmal sehen.«

»Aber sicher!«

Er freute sich, dass sie sich doch noch an etwas erinnerte. Und dazu an etwas so Wichtiges und Mysteriöses wie die Passage de Gois. Gois. Allein das Wort faszinierte ihn. Ausgesprochen wie Goa. Ein alter Name für eine alte Straße.

Großvater hatte niemals die Brücke benutzt. Er beschwerte sich immer über die viel zu hohe Maut und murrte, dass die massige Betonkonstruktion die Landschaft verschandele. Also benutzte er weiter den Damm, obwohl sein Sohn ihn wegen der langen Warterei verspottete.

Als sie auf die Insel zufuhren, kamen Antoines Erinnerungen an den Gois-Damm so vollständig zurück, dass er sie in Gedanken wie einen Film abspulen konnte. Er fragte sich, ob es Mélanie genauso ging. Das große schlichte Kreuz am Anfang des Damms fiel ihm wieder ein. »Beschützen und bewahren«, hatte Clarisse ihm zugeflüstert und seine Hand festgehalten. Er erinnerte sich, wie er am Ufer gesessen und den Wellen zugesehen hatte, die sich allmählich ins Nichts zurückzogen, bis die weite graue Sandbank wie durch Zauberhand erschien. Sobald das Meer verschwunden war, wimmelte die Sandbank von Muschelsuchern, die Krabbennetze auswarfen. Er erinnerte sich an Mélanies kurze Beine, die über den Strand liefen, und an Clarisse’ Plastikeimer, der bald von Herz- und Venusmuscheln und Strandschnecken überquoll. Er erinnerte sich an den strengen, scharfen Seetanggeruch, den beißenden, salzigen Wind. Seine Großeltern, die ihnen Arm in Arm, gütig und betagt, zuschauten. Und Clarisse’ langes, flatterndes Haar. Die Autos fuhren dröhnend über den Damm. Noirmoutier war keine Insel mehr. Die Vorstellung gefiel ihm. Aber der Gedanke an das unerbittlich Zentimeter um Zentimeter wieder ansteigende Meer war ebenso aufregend wie beängstigend.

Er hatte nie genug bekommen können von all den schrecklichen Unglücksgeschichten über den Damm. Der Gärtner vom Hotel Saint-Pierre, der alte père Benoît, versorgte ihn mit schauerlichen Details. Antoines Lieblingsgeschichte war die über den Unfall vom Juni 1968, bei dem drei Mitglieder einer Familie ertrunken waren. Ihr Wagen war von der Flut überrascht worden, und ihnen war nicht in den Sinn gekommen, auf einen der nahe gelegenen Rettungsmasten zu klettern. Die Tragödie löste Schlagzeilen aus. Antoine verstand nicht, wie ein Auto überhaupt von Wasser weggeschwemmt werden konnte und warum Menschen nicht der Lage waren, sich zu retten. Also hatte ihn der alte père Benoît mitgenommen, damit er einmal zusah, wie die Flut den Gois-Damm überspülte.

Lange Zeit passierte gar nichts. Antoine fand es langweilig. Der alte père Benoît stank nach Gitanes und Rotwein. Dann bemerkte er, dass sich immer mehr Menschen um sie herum versammelten. »Sieh mal, Junge«, flüsterte der alte Mann, »sie kommen alle, um zuzusehen, wie der Gois verschwindet. Jeden Tag kommen die Leute von weit her, um sich das anzusehen.«

Antoine sah, dass keine Autos mehr über den Damm fuhren. In die große Bucht zu seiner Linken rann still und leise Wasser, es sah aus wie ein riesiger transparenter See. Dann schien das Wasser tiefer und dunkler zu werden, als es langsam über die schlammigen Sandrillen vordrang. Zur Rechten, wie aus dem Nichts aufgetaucht, leckten plötzlich angeschwollene Wellen ungeduldig am Damm. Die beiden bis dahin getrennten Wasserfluten trafen in einer seltsamen und verblüffenden Umarmung aufeinander, bildeten ein langes Schaumband über der Kopfsteinpflasterstraße. Innerhalb weniger Sekunden war der Gois-Damm verschwunden, verschlungen von der Flut. Man konnte sich kaum vorstellen, dass dort je eine Straße existiert hatte. Nun war da nur noch das blaue Meer, aus dessen strudelnder Oberfläche die neun Rettungspfosten herausragten. Noirmoutier war wieder eine Insel. Frohlockende Möwen kreisten schreiend über ihnen. Antoine staunte.

»Siehst du, Junge«, sagte père Benoît. »So schnell geht das. Manche Burschen denken, sie könnten es noch vor der Flut auf die Insel schaffen, nur vier kurze Kilometer. Aber du hast diese Welle gesehen, oder? Mit dem Gois ist nicht zu spaßen. Merk dir das.«

Antoine wusste, dass jeder Bewohner von Noirmoutier einen Gezeitenplan bei sich trug. Die Leute hier sagten niemals: »Wann kommt man hinüber?«, sondern: »Wann kommt man durch?«. Er wusste, dass sie den Gois nicht nach Metern maßen, sondern nach Rettungspfosten: »Der Pariser ist beim zweiten Pfosten stecken geblieben, sein Wagen wurde überschwemmt.« Als Junge hatte er gierig alle Bücher über den Gois verschlungen, die er in die Finger bekam.

Vor seinem Ausflug mit Mélanie hatte er seine Wohnung nach diesen Büchern abgesucht. Es dauerte eine Weile, bis ihm wieder einfiel, dass sie in einem Haufen Kartons im Keller lagen, Kartons, die er nach seiner Scheidung und dem folgenden Umzug gar nicht mehr ausgepackt hatte. Sein Lieblingsbuch war Die ungewöhnliche Geschichte der Passage du Gois. Er schlug es auf, lächelte bei der Erinnerung daran, wie er sich stundenlang in die alten Schwarz-Weiß-Fotos von Autowracks vertieft hatte, deren Stoßstangen unter den charakteristischen Rettungspfosten aus dem Meerwasser ragten. Er beschloss, das Buch mitzunehmen. Als er es zuklappte, flatterte eine weiße Karte heraus. Neugierig hob er sie auf.

Für Antoine zum Geburtstag, damit Dir der Gois-Damm keine Rätsel mehr aufgibt. Deine Dich liebende Maman.

7. Januar 1972.

Er hatte die Handschrift seiner Mutter seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Er spürte einen Kloß im Hals. Schnell steckte er die Karte wieder weg.

Mélanies Stimme holte ihn in die Gegenwart zurück.

»Warum sind wir nicht über den Gois gefahren?«, fragte sie.

Er lächelte entschuldigend. »Tut mir leid. Hab vergessen, mich nach Ebbe und Flut zu erkundigen.«

Als Erstes fiel ihnen auf, wie Barbâtre sich verändert hatte. Das war nicht mehr das kleine Dorf mit Blick über den Strand, an das sie sich erinnerten, sondern ein geschäftiger Ort, der mit modernen Bungalows und Einkaufszentren protzte. Die Inselstraßen waren mit Autos überfüllt, eine weitere hässliche Überraschung. Aber als sie in den Norden der Insel kamen, sahen sie zu ihrer Erleichterung, dass sich dort nicht so viel verändert hatte. Sie erreichten den Bois de la Chaise, einen kleinen Wald aus Kiefern und Steineichen, in dem verstreut Häuser standen, eine ulkige Mischung unterschiedlichster Baustile, über die sich Antoine als Kind immer amüsiert hatte: gotische Villen aus dem 19. Jahrhundert, Sommerchalets im Blockhüttenstil, baskische Bauernhäuser, englische Herrenhäuser, deren Namen Antoine jetzt alle wieder einfielen wie die alter Freunde: »Le Gaillardin«, »Les Balises«, »La Maison du Pecheur«.

Plötzlich rief Mélanie aus: »Daran erinnere ich mich!« Sie zeigte durch die Windschutzscheibe. »An das alles!«

Antoine konnte nicht genau sagen, ob sie glücklich oder nervös war. Schließlich war ihm selbst ein wenig mulmig zumute. Sie bogen durch das Tor in die Einfahrt zum Hotel ein, die Reifen knirschten auf weißem Kies. Erdbeerbäume und Mimosen säumten die Allee. Es hat sich nicht verändert, dachte Antoine, als er die Wagentür zuschlug. Nein, es hatte sich überhaupt nicht verändert, aber es sah ein gutes Stück kleiner aus. Derselbe Efeustamm rankte an der Fassade empor. Dieselbe grüne Tür, derselbe blaue Teppich im Foyer mit dem Treppenaufgang zur Rechten.

Sie blieben bei dem großen Erkerfenster stehen, das auf den Garten hinausging. Dieselben Stockrosen und Oleandersträucher, dieselben Obst-, Granatapfel- und Eukalyptusbäume. Es wirkte erschreckend vertraut. Sogar der Geruch im Foyer war vertraut. Ein muffiger, feuchter Geruch, vermischt mit dem Duft von Bienenwachs und Lavendel, von frisch gewaschenem Leinzeug und den Spuren von gutem, herzhaftem Essen. Der ganz eigene Geruch, der großen, alten Häusern am Meer über die Jahre hinweg anhaftet. Bevor Antoine diesen wunderbar vertrauten Geruch gegenüber seiner Schwester erwähnen konnte, wurden sie von einer drallen jungen Frau begrüßt, die hinter der Rezeption saß. Zimmer 22 und 26. Zweiter Stock.

Auf ihrem Weg nach oben spähten sie in den Speisesaal. Er war neu gestrichen worden, sie erinnerten sich beide nicht an dieses grelle Pink, aber alles andere war genau wie früher. Verblasste Sepiadrucke vom Gois, Aquarelle vom Schloss Noirmoutier, von den Salzsümpfen, von der Bois-de-la-Chaise-Regatta. Dieselben Korbstühle, dieselben rechteckigen Tische mit den weißen, gestärkten Tüchern. Nichts hatte sich verändert.

Mélanie flüsterte: »Zum Abendessen sind wir immer hier runtergekommen, du hattest dein Haar mit Eau de Cologne angeklatscht und einen marineblauen Blazer und ein gelbes Lacoste-Hemd an.«

»Genau!« Er lachte und zeigte auf den größten Tisch im Saal, der in der Mitte stand. »Dort haben wir immer gesessen, weißt du noch? Das war unser Tisch. Und du hattest gesmokte Kleider in Rosa und Weiß aus diesem schicken Laden in der Avenue Victor-Hugo an und eine dazu passende Schleife im Haar.«

Wie wichtig er sich immer vorgekommen war, wenn er in seinem Blazer und wie ein »petit Monsieur« frisiert die blau ausgelegte Treppe hinuntergegangen war. Robert und Blanche blickten ihm dann liebevoll vom Tisch aus entgegen, sie mit einem Martini, er mit einem Whisky on the rocks vor sich. Und alle schauten von ihrem Essen auf und bewunderten den Einzug dieser wohlgeratenen Kinder, die Wangen sonnengerötet, das Haar glatt zurückgekämmt. Ja, sie waren die Rey-Familie. Die wohlhabende, feine, makellose, angesehene Rey-Familie. Sie hatten den besten Tisch. Blanche gab die größten Trinkgelder, sie hatte einen scheinbar unerschöpflichen Vorrat an zusammengerollten Zehn-Franc-Scheinen in ihrer Hermès-Tasche. Der Rey-Tisch bedurfte ständiger aufmerksamer Betreuung durch das Personal. Roberts Glas musste immer halb voll sein. Blanche mochte nicht den kleinsten Krümel Salz wegen ihres Blutdrucks. Solanges sole meunière musste perfekt zubereitet sein, ohne jede noch so winzige Gräte, oder sie machte einen Riesenaufstand.

Antoine fragte sich, ob sich irgendjemand hier an die Rey-Familie erinnerte. Das Mädchen an der Rezeption war zu jung. Wer erinnerte sich noch an die hochherrschaftlichen Großeltern, an die herrische Tochter, den begabten Sohn, der immer nur an den Wochenenden kam, die wohlerzogenen Kinder?

Und an die schöne Schwiegertochter?

Plötzlich hatte er ganz deutlich das Bild seiner Mutter vor Augen, die im schulterfreien schwarzen Kleid diese Treppe herunterkam, und es traf ihn wie ein Schlag vor die Brust. Ihr langes schwarzes Haar, noch feucht von der Dusche, zu einem chignon hochgesteckt, ihre winzigen, schlanken Füße in den Wildlederslippern. Alle Blicke richteten sich auf sie, wenn sie den Raum mit ihrem Ballerinen-Gang betrat, den sie an Mélanie weitervererbt hatte. Er konnte sie so deutlich vor sich sehen, dass es wehtat. Die Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken. Die Perlen in ihren Ohrläppchen.

»Was ist los?«, fragte Mélanie. »Du siehst so merkwürdig aus.«

»Nichts«, sagte er. »Lass uns zum Strand gehen.«

KURZ DARAUF WAREN SIE zu Fuß unterwegs zum Plage des Dames, ein paar Minuten vom Hotel entfernt. Auch daran erinnerte er sich, an die Aufregung, endlich zum Strand zu kommen, und wie langsam die Erwachsenen immer gingen, und wie lästig es war, hinter ihnen herschlendern zu müssen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!