Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La historia de una pareja de escritores que lo dejaron todo para lanzarse a la vida bohemia en una pequeña isla griega. Para Charmian Clift, Grecia era la Tierra Prometida. En 1954, ella y su marido, el famoso reportero George Johnston, abandonaron el gris Londres de posguerra y partieron hacia el mar Egeo con dos máquinas de escribir y dos hijos pequeños. Planeaban pasar allí un año, pero acabarían quedándose una década. Cantos de sirena es la crónica de su accidentada aclimatación a Kálimnos, una pequeña isla poblada por taciturnos pescadores de esponjas y mujeres fuertes y supersticiosas. En sus páginas, llenas de personajes inolvidables —con su fiel escudero local, Manolis, y su inflexible asistenta doméstica, Sevasti, a la cabeza— y paisajes de una belleza casi milagrosa, la perplejidad ante una sociedad primitiva y patriarcal convive con el descubrimiento de un modo de vida puro, sencillo y libre, previo a la invasión del turismo de masas. Estas memorias, escritas desde el punto de vista de una mujer de treinta y un años que registra con inteligencia, humor y calidez los detalles íntimos de su vida cotidiana y las costumbres de un mundo en vías de extinción, apenas recibieron atención al publicarse en 1956. Con el paso del tiempo, Cantos de sirena se ha convertido en un clásico de la literatura de viajes y del género autobiográfico, y nos permite descubrir a una de las escritoras más talentosas y vitalistas del siglo pasado. La crítica ha dicho... «Bebían y escribían más que nadie, se enfermaban y se curaban más que nadie, maldecían y bendecían más que nadie, y eran de lejos los más solidarios. Fueron una fuente de inspiración.» Leonard Cohen «La literatura de Clift refleja con honestidad el ideal al que aspiramos todos: realizar nuestros sueños.» The Times «Un libro acompañado por un aura de clásico de la literatura de viajes.» Use Lahoz, El ojo crítico «Unas estupendas memorias de viaje.» Manuel Rodriguez Rivero «Cantos de sirena es un magnífico ejemplar del género de viajes y del autobiográfico, pero se lee como una gran novela.» Bruno Padilla, Revista Mercurio «Una de sus virtudes, además de la prosa viva y versátil de Clift, es que huye de la exotización sin renunciar a la mirada sorprendida.» Aloma Rodríguez

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Portada

Cantos de sirena

Cantos de sirena

charmian clift

Traducción de Patricia Antón

Título original: Mermaid Singing

Copyright © Charmian Clift, 1956

First published in 1956 by Michael Joseph Ltd.

This translation has been published by arrangement

with the Jane Novak Literary Agency, Australia.

© de la traducción: Patricia Antón, 2022

© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2022

Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: junio de 2022

Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó

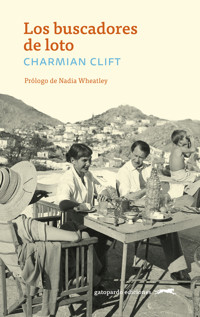

Imagen de la cubierta: George Johnston y Charmian Clift con su asistenta doméstica Sevasti, Kálimnos, Grecia, © Cedric Flower (1954)

Ilustración de interior: © Sofía Bianchi (2022)

Imágenes de interior:

Pág. 81: Vista de la isla de Kálimnos, © Bert Christiaens

Pág. 89: Kálimnos, Dimitris A. Harissiadis (1950),

© Benaki Museum/Photographic Archives

Pág. 169: Charmian Clift y su hijo Martin en Grecia (años cincuenta),

© Archivo de la familia Johnston, cortesía de Harry Fatouros

Pág. 265: Charmian Clift en Atenas (1957),

© Archivo de la familia Johnston, cortesía de Harry Fatouros

eISBN: 978-84-124869-6-4

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Portada

Presentación

CANTOS DE SIRENA

Charmian Clift

Otros títulos publicados en Gatopardo

CANTOS DE SIRENA

Para mi madre, Amy Lila Clift

1

Llegamos a la isla de Kálimnos en el Angellico, un pequeño caique gris, rodeando punta Cali con un siroco que arreciaba desde el suroeste, un triángulo de vela negra y remendada flameando sobre nuestras cabezas, y un cargamento de pavos, mandarinas, vasijas de barro cocido y cestos del mercado, y las inevitables viejas con chal negro que forman parte del mobiliario de todos los caiques del Egeo.

Parecía una manera estupenda y valiente de llegar a un sitio.

—¡Madre de Dios! —jadeó una señora anciana entre vómito y vómito—. ¡Esos pequeñines! ¡Mírenlos, no entienden nada!

—¡Qué va, vieja abuela! —dijo el marinero de cubierta de pelo rizado arrojando el contenido de un cubo a la enorme montaña de aguas verdes y encabritadas que se alzaba sobre nosotros—. Esos niños son navegantes. ¡Marineros! Cualquiera puede verlo.

La ola nos cayó encima. Los bancos salieron despedidos y se estamparon con estrépito contra el otro lado de la cubierta.

—¡Arrg! —soltó la anciana con un extraño grito ahogado y tratando de aferrar el aire.

El marinero de pelo rizado se sujetó con gesto despreocupado al marco astillado de la puerta y, muy servicial, tiró del cubo que había al final de su cuerda. Los «pequeñines», que son míos, emergieron chorreando de un convulso montón de pavos, bancos, maletas de cartón, cerámica rota, cestos del mercado y señoras viejas cabeza abajo, con las manitas llenas de mandarinas y los pequeños rostros teñidos de carmesí de puro éxtasis.

Era evidente que aquello le ganaba de calle al festival en los jardines de Battersea.

—¡Mamá! ¿Cómo es que le sale eso tan amarillo y lleno de grumos? —(Martin tiene siete años e inclinaciones científicas.)

—Porque no ha masticado ni ha tragado bien el desayuno. —(Shane tiene catorce meses menos y es niña.)

El marinero de cubierta arrastró a la anciana hasta la puerta como si fuera un lío de harapos mojados y le metió la cabeza en el cubo.

—¿Has visto, abuela? —preguntó con desdén mientras le sujetaba la cabeza empapada a la pobre mujer—. ¡Son marineros!

Nuestro flacucho amigo y autoproclamado guía, Manolis, que se había visto lanzado al otro extremo de la cubierta a cuatro patas, se incorporó con una dignidad que me pareció muy admirable y, volviéndose hacia mí y hacia George, dijo con el aire de un patriarca que hubiera conducido a su tribu hasta la tierra prometida:

—Hermano, hermana: ya llegamos a Kálimnos.

Y así era, en efecto.

Pues ahí mismo, surgiendo pesadamente sobre las altas crestas de las olas, se veían unas montañas descarnadas y grises, surcadas por sulfurosas fisuras, como cicatrices, y envueltas en jirones de nubes. Y al pie de esas montañas había una ciudad, una urbe improbable que desde el proceloso mar parecía formada por cajas de cerillas de colores cuidadosamente dispuestas: una ciudad de muñecas con la que una niña pudiera distraerse una tarde de lluvia. Más allá de los pequeños cubos en blanco, azul y amarillo ocre, una colina se elevaba de un valle con una muralla en ruinas y tres torres redondas; y por debajo de las casas, un bosque de mástiles como cerillas se agitaba en lo que, sin duda, acabaría siendo un plato de bebé lleno de agua del grifo del lavabo.

El Angellico avanzó dando bandazos y cabeceando y dio una última y mareante sacudida en las aguas embravecidas. Y entonces, por increíble que parezca, rodeó el rompeolas y fluyó suavemente hasta recobrar la estabilidad, y las ancianas empapadas se santiguaron y empezaron a poner orden en sus fardos con afable serenidad. Nos deslizamos hasta un muelle pequeño junto a un feo edificio de aduanas y tres casas que parecían robadas de una pintura de Christopher Wood.

Desembarcaron a los niños en volandas como si fueran héroes, en medio de una gran admiración. Menos mal, debo decir, que ni George ni yo sabíamos suficiente griego para explicar que los habíamos atiborrado de biodramina antes de salir de Cos. Tengo la teoría de que nadie nace marinero, sino que se aprende a serlo, y de que los productos de los laboratorios de bioquímica siempre son mejores medidas preventivas que un puñado de hierbas o las pieles de mandarina, o incluso, sospecho, las súplicas desesperadas a san Nicolás que constituyen el acompañamiento de fondo de las travesías por el Egeo. Hasta varios días después no me enteraría de que aquella mañana dos pasajeros del caique procedente de Vathy habían caído por la borda ni de que se había perdido toda la carga de cubierta, aunque en su momento sí me sorprendió un poco que Manolis se santiguara con tanto fervor en el preciso instante en que sus pies se hallaron de nuevo en tierra.

—¡Bravo! —exclamó con tono de admiración dirigiéndose a los niños, y luego a nosotros—. ¡Este maldito Angellico! En la próxima travesía volcará, ¡ya lo veréis!

Apenas dos horas antes, en Cos, con un mar turbulento y picado ya desde fuera del puerto hasta la mismísima Turquía y las barcas de pesca deslizándose raudas hacia tierra bajo tirantes velas naranjas, había sido el mismo Manolis quien nos había animado a subir a bordo del Angellico, que ya se bamboleaba y cabeceaba incluso al abrigo de los muros del castillo.

—Po po pó! ¡Nada, nada! —había exclamado señalando el mar, los jirones de nubes en el cielo, el abanico de motas naranjas de las velas que se alejaban con urgencia de Bodrum—. Vais a Kálimnos ahora. Muy buena isla, muy buena gente.

Y nos había ayudado a subir a bordo del Angellico como si se tratara del Semíramis a punto de zarpar hacia el Pireo en un crucero veraniego.

—Ya veréis —añadió mientras desplazaba hábilmente a dos ancianas de sus asientos para hacernos sitio—. Hoy en Kálimnos os encontraré una buena casa. Ya no tendréis que volver a Cos.

Supongo que el hecho de que un griego te diga siempre lo que quieres creer no hace sino indicar el alcance de su gentileza. Lo cierto es que Manolis había cruzado de Cos a Kálimnos un centenar de veces y era perfectamente consciente del peligro que había ese día, que sin duda no era el adecuado para hacerse a la mar con dos niños pequeños. Sabía que deseábamos llegar a Kálimnos desesperadamente y que confiábamos en tener una travesía tranquila: eso había puesto en marcha su despreocupada actitud de bajar la guardia ante cualquier riesgo. Estoy segura de que se habría ofendido profundamente si alguien le hubiese sugerido que debería haberse preocupado más por nuestro bienestar y aconsejarnos no hacer la travesía: «¡Pero si ellos querían cruzar justo ese día!».

Su conducta ha seguido siendo consecuente. Manolis es acomodaticio. Nos hemos encontrado haciendo pícnic bajo una granizada tras su insistencia en que iba a hacer un día precioso. Hemos perdido muchas horas esperando, expectantes, acontecimientos y personas o información que nunca se materializaron. El autobús ha salido de la estación. El barco, ay, levó anclas hace dos horas. La fiesta no es esta noche, se celebró la semana pasada. Si alguno de nosotros expresa un deseo (de hecho, muchas veces ni nos hace falta expresarlo: Manolis sencillamente da por sentado que lo haremos), nos garantiza al instante su inmediata gratificación, lo cual no es fruto de convicción alguna sino del deseo sincero de que las cosas salgan como esperamos. No ve nada ilógico en todo eso: es su manifestación de la amistad.

Ahora, mirando atrás, me parece que simplemente fue buena suerte que encontráramos una casa en Kálimnos, y solo en menos de media hora desde nuestra llegada, además, exactamente como había pronosticado Manolis en Cos.

Era una casa amarilla y estrecha frente al mar, con un pequeño balcón de hierro forjado que daba sobre la platía y cuatro ventanas que miraban hacia el amplio paseo marítimo con sus hileras de cafeterías bajo las desgreñadas casuarinas y hacia los pequeños cubos de colores que se amontonaban sin orden ni concierto en la base de la montaña. La inspeccionamos junto con la propietaria, una mujer corpulenta y efusiva con un traje azul de chaqueta y falda y las gafas de sol que aquí son símbolo de clase y distinción social y por tanto se llevan también de noche o cuando está muy nublado.

Nuestro séquito para la inspección consistía en Manolis, dos jovencitos flacos y tímidos con atuendos de trabajo a quienes presentó como sus sobrinos, un ingeniero con cara de mono llamado Mike que había trabajado en Estados Unidos y hablaba inglés, la mujer del propietario de la cafetería adyacente y unos veinte críos harapientos y mocosos, parte de la estridente horda de varios centenares que nos habían seguido desde la orilla, abarrotaban ahora la habitación, se apretujaban en las escaleras o esperaban abajo en la platía a ver qué pasaba.

Había cuatro habitaciones desnudas con paredes encaladas, pálidas y veteadas, y un número improbable de puertas de doble hoja con delicados grabados romboidales y pintadas de blanco. Había una gran cocina blanca con suelo de piedra roja y dos diminutos hornillos de ladrillo encalado tras la cortina floreada que cubría la enorme chimenea. No había cuarto de baño, como ya me habían advertido, y el excusado era tan fétido como había esperado, pero por lo menos estaba separado de la cocina y tenía una cisterna encima, a la que le faltaba la cadena.

¿Sería tan amable la dueña —pedimos— de solicitar que le pusieran una cadena a la cisterna?

¡Claro, cómo no, cómo no! Nada podía ser más sencillo. Se ocuparían del asunto al día siguiente. ¡Y de cualquier cosa que quisiéramos! ¡Lo que fuera!

El alquiler se fijó en seiscientos dracmas al mes, una cifra que analizaron y debatieron todos los presentes en la habitación, incluidos los niños harapientos, que a su vez trasladaron la información a la atestada escalera, desde donde se transmitió a la paciente multitud en la platía. Y allí, diría, se le dio muchas vueltas, y no me extraña que fuera así, teniendo en cuenta que era un robo a mano armada. Sin embargo, en aquel momento no teníamos modo de saberlo, siendo como éramos unos tontos con dinero, por así decirlo, recién llegados de los alquileres londinenses.

—¿Está bien de precio, Manolis? —preguntó George.

—¡Mi querido hermano! —exclamó Manolis, que a todas luces había leído en nuestras expresiones levemente desesperadas la confianza en que el alquiler fuera justo.

Si accedíamos a pagar esa suma, ¿sería tan amable la casera de proporcionarnos las sábanas y mantas necesarias para las camas, armarios para colgar la ropa, cubiertos y manteles y utensilios para la cocina?

¡Todo! ¡Todo! Pondría a nuestra disposición lo mejor que tuviera. Su principal preocupación era que nos sintiéramos tan cómodos como si estuviéramos en nuestra propia casa y que los adorables pequeñines fueran felices.

Los adorables pequeñines andaban para entonces dando brincos arriba y abajo por el túnel azul que comunicaba con la calle, haciendo las muecas más estúpidas e insultándose a gritos, para sorpresa de su público: los niños de Kálimnos, que los miraban con ojos abiertos como platos. Durante unos instantes, conscientemente avergonzada del contraste entre los adorables pequeñines, tan regordetes y bien alimentados, con su ropa mullida y su odioso comportamiento, y los otros niños serios y sorprendidos, mal vestidos y desnutridos, que les dirigían aquellas miradas tan dulces y tímidas, habría renegado encantada de mis dos hijos. Pero cuando les tomé firmemente una manita con cada una de las mías noté que las tenían húmedas y calientes, y que los dos pares de ojos azules que se obcecaban en no mirarme estaban llenos de tensión e incertidumbre.

A Martin empezó a temblarle el labio inferior. Sus dedos se crisparon convulsivamente. Shane, siempre alerta por si le daban pie, inspiró profundamente de esa manera temblorosa tan suya que suele anunciar un bramido.

—¡Ay, esto es horrible, mamá! —lloriqueó Martin—. Desde Londres que no tomo mantequilla de cacahuete, y no entiendo nada de lo que dice nadie.

Era evidente que habían llegado al límite de lo soportable. Y ¿quién podía culparlos? Ellos, que siempre habían llevado una vida tan cómoda, segura y ordenada debido a unos ingresos desahogados, un hogar confortable y unos padres cariñosos, llevaban aquellas dos últimas semanas subiendo y bajando a rastras de aviones, barcos en el Egeo y caiques apestosos, y entrando y saliendo de hoteles y pensiones; les habían hecho comer calamares tibios y bañados en aceite de oliva, macarrones fríos, pan sin mantequilla, leche de cabra hervida que les daba un asco horrible. En lugar del paraíso de sol, cielos azules y adorables burritos que les habían prometido, se habían pasado muchas horas de desánimo y cansancio encaramados a pilas de equipaje en terminales deprimentes y en muelles batidos por el viento y la lluvia. Tenían frío, se sentían desdichados y añoraban su hogar. Me compadecí de ellos con todo mi corazón, pues yo, de repente, me sentía igual.

—Dile que nos quedamos la casa.

Daba igual que el alquiler fuera demasiado elevado, o la casa muy húmeda, o que el desván estuviera infestado de ratas. Habíamos llegado a un punto en que teníamos que parar y organizarnos.

Fue justo en ese momento cuando reparé en que el grifo sobre el fregadero de la cocina estaba conectado a un pequeño depósito de hojalata pintada sin el menor indicio de tuberías que llevaran hasta él.

—Pero ¿de dónde viene el agua? —quise saber.

No quedaba muy lejos. Nada, a solo cinco minutos andando. Encontraría un grifo público en la calle tras la cafetería de la esquina, y por supuesto estaban también los pozos. Podía conseguir una lata vieja de queroseno. Y si no me apetecía ir yo misma en busca de agua, había una señora muy simpática que se alegraría de tener trabajo. Ella traería el agua, fregaría los suelos, nos lavaría la ropa y la dejaría muy limpia por poco dinero. ¿Me parecía bien entrevistarla a la mañana siguiente?

—¡Mi querida hermana! —murmuró con vehemencia Manolis—. ¡No te dejes engañar! La hija de mi hermana, que vende verduras muy buenas en la tienda de la esquina, os traerá el agua y os lavará la ropa por mucho menos dinero. ¡Esta mujer solo trata de encontrarle empleo a una pariente!

—Podemos dejar eso para más adelante —dije—. Lo que me interesa en este momento es la cuestión del agua. Si no hay agua corriente, doy por hecho que la cisterna no funciona, ¿no?

Manolis se encogió de hombros.

—Pero ¿qué sentido tiene ponerle una cadena a una cisterna vacía?

La casera sonrió de oreja a oreja y abrió mucho los brazos. Era lo que yo había pedido, y su único objetivo en la vida era complacerme y hacer felices a los adorables pequeñines.

En la vacía sala de estar, los sollozos ya remitían y, entre hipos, me llegó la voz de George:

—… Y esas goletas junto al faro se llaman «depósitos». Veréis, llevan toda la comida para los pescadores de esponjas, porque todos los años se pasan mucho tiempo lejos de casa, seis o siete meses…

—¿Tú crees que llevarán mantequilla de cacahuete?

2

—Eh, señor George, ¿qué vais a hacer aquí?

—Escribir un libro, Mike, como ya te hemos dicho.

—Sí, pero…

Mike el Americano ladeaba su carita arrugada; parecía más que nunca un mono escéptico. Sus manos retorcidas y morenas se entretenían con un comboloi con una borla y grandes cuentas de ámbar.

—Pero qué, Mike.

—Bueno, eso les digo, señor George. Les digo: estos tipos están escribiendo un libro sobre Kálimnos. Pero muchos tipos de aquí me dicen: Manolis dice que podéis redactar el permiso para ir a Australia. Manolis dice que no os costaría nada arreglarlo. Muchos tipos de aquí creen que tú y la señora Charmian sois un comité o algo así.

George, con una expresión frenética que se estaba volviendo habitual en él, explicó una vez más que no éramos un comité, que no sabíamos de ningún comité, que no teníamos la más mínima influencia sobre los poderes que gestionaban la inmigración o llevaban a cabo la selección de inmigrantes.

En ese momento, un anciano tullido que parecía ser el pregonero del pueblo pasaba cojeando y anunciando a grito pelado la llegada inminente del Cícladas de El Pireo y la salida prevista del Andros a la mañana siguiente con destino a Rodas.

Después de dejar el calendario marítimo flotando en el aire, se aproximó a las mesas que había bajo los árboles para escuchar. En la mesa de al lado, tres pescadores de esponjas acercaron sus sillas. El círculo inevitable de niños se estrechó, aunque sin duda ellos, al igual que los pescadores de esponjas, el pregonero y Mike el Americano, ya habían oído todo aquello antes. Llegados a ese punto todo el pueblo había oído nuestra explicación… y nadie se creía ni una sola palabra de ella.

Incluso a mí misma me costaba creerlo. Durante muchos años, George, como otros periodistas, se había lamentado con bastante empeño sobre la naturaleza de su trabajo, y entre copa y copa, como otros periodistas, había jurado que un maldito día se largaría a vivir a una isla y escribiría libros. (Para un periodista ebrio, la alternativa del paraíso terrenal de una isla es una granja de cerdos. Existe cierta misteriosa afinidad entre un periodista y una cerda de Berkshire que me resulta completamente incomprensible, si bien es cierto que, por matrimonio, adquirí el gusto por lo isleño de los periodistas. En cierta ocasión, oí hablar de un reportero que renunció a un trabajo lucrativo por el encanto fatídico de las cerdas de Berkshire, pero, por desgracia, nunca supe qué había sido finalmente de él. Si pienso en Los dioses del señor Tasker de T. Francis Powys, temo lo peor. También sé de otro periodista a quien no le gustaban ni las islas ni los cerdos, un tipo verdaderamente original que consiguió reunir cincuenta libras de sus amigos y se embarcó en el negocio inmobiliario. Él sí que acabó podrido de dinero en muy poco tiempo.)

Pues bien, cerca de un mes antes, George había sido presa de la desesperación, al clásico estilo periodístico, ante la rutina de Fleet Street y la imposibilidad de escribir nada que valiera la pena cuando su único momento creativo era por la noche y para entonces ya estaba demasiado borracho o demasiado cansado, y para cuando alcanzados los cuarenta su futuro era previsible y tenía la impresión de que con cada «sorpresa» de la princesa Margarita y con cada éxito del Foreign Office estaba colocando otro barrote en su jaula, y a esas alturas los barrotes estaban tan juntos y se habían vuelto tan numerosos que ya no veía más allá de ellos ni recordaba cómo era el cielo o si quedaba alguien en el mundo que fuera libre.

No había nada insólito en todo eso. Era la verdad, y lo sabíamos desde hacía tiempo y lo habíamos aceptado como el precio que debíamos pagar por el piso bonito y el coche y las buenas escuelas para los niños y los billetes de primera clase para las vacaciones todos los años a la Europa Continental, y por las obras de teatro y los conciertos y el entretenimiento y los placeres de la buena comida y del buen vino. Quizá la sensación de ahogo extraordinariamente real y espantosa que ambos habíamos sentido aquella noche se debiera tan solo a la niebla, que se había colado furtivamente a través de las grandes ventanas para envolverse en las cortinas y pender como un tul en torno a las llamas de las velas. Fuera, en Bayswater Road, la noche era del marrón rojizo de una vaca de Guernsey, y en las aceras la hojarasca parecía una pulpa triste y amarilla, convertida en mantillo por todas esas botas que se dirigían pesadamente a sus casas. ¿Por qué, de repente, tenía que volverse infinitamente deprimente e insoportable que las mujeres llevaran botas de nieve y esos abrigos parduzcos y sin forma que llenarían las calles durante los próximos seis o siete meses? ¿Por qué debía hacerla llorar a una que la sal estuviera demasiado húmeda para echarla? Quizá si en aquel momento hubiera reprimido el impulso masoquista que me llevó a sacar la caja de diapositivas que habíamos tomado en nuestras vacaciones en Grecia en primavera…, las islitas flotando mágicamente en un mar añil, los tiesos cipreses recortados contra los cielos color perla de primera hora, las cúpulas rosadas, las altas columnas de azafrán, los tres burros en una colina a mediodía, vadeando entre flores carmesí… Quizá si aquel día no nos hubiéramos encontrado, por casualidad, a un amigo recién llegado de Grecia que me había pedido que fuera a la BBC a oír un programa de radio que había hecho sobre la pesca de esponjas en la isla de Kálimnos…

La idea brotó como una estrella, tan simple y brillante y hermosa que durante unos instantes solo pudimos mirarnos presas del asombro. ¿Por qué narices no deberíamos ir, sencillamente?

De modo que eso hicimos.

Para comunicarnos solo disponíamos del lenguaje de signos, y teníamos una cuenta bancaria en la que no queríamos ni pensar. Aun así, nos parecía que podríamos aguantar un año si íbamos con cuidado y nos manteníamos sanos. Llevábamos una temporada publicando más o menos una novela al año, sin demasiado éxito, pero creíamos que tal vez nos sería posible vivir de lo que escribiéramos cuando se nos acabara el capital.

Kálimnos parecía un buen lugar porque tenía una historia interesante en la que podíamos ponernos a trabajar de inmediato como póliza de seguro para el año siguiente. Y si no salía bien…

Pero por supuesto que iría bien. Una vez tomada la decisión, creer que no iba a salir bien era imposible y del todo inconcebible.

—Sois un par de críos románticos —nos dijo un amigo—, y sin duda viviréis para lamentar esto. Por otro lado, creo que, aunque las sirenas son mudas, cualquiera, una vez en su vida, debería ir hasta el mar y esperar a ver si las oye.

—¡Eh, mamá! ¡Mamá! —me susurró insistentemente Martin al oído, con los ojos azules llenos de asombro esperanzado y la boca luciendo la sonrisita de desprecio de los desencantados—. Lo de las sirenas, ¿lo dice en serio? ¿O es solo una forma de hablar de los adultos? ¿Hay también sirenas en Grecia, aparte de burros y las salchichas más largas del mundo?

—Tonto —soltó Shane, adormilada—, hay sirenas en todas partes.

—Oh, ya sé que no son reales —se apresuró a decir Martin, con la arrogancia de la decepción—, salvo, quizá, alguna excepción. Mamá, ¿es posible que aún haya alguna excepción?

Ah, pero ¿cómo decirle a Mike el Americano, bajo la casuarina, que andábamos buscando una sirena? Cómo explicarle que estábamos hartos de la civilización, hartos del asfalto y la televisión, que habíamos perdido el norte y sentíamos una especie de vacío que no habíamos podido llenar con bienes materiales. Habíamos acudido a Kálimnos en busca de una fuente, una maravilla o una señal que nos reafirmara en nuestra humanidad.

—Bueno, verás, señor George, a estos tipos de aquí les hace gracia, pues toda esta gente no desea otra cosa que marcharse de Kálimnos. Todos quieren llegar a Australia. No quieren seguir pescando esponjas: aquí no hay otra cosa que esponjas, señor George.

Le dijimos a Mike que ambos procedíamos originalmente de Australia.

—Sí, ya lo sé, señor George. Manolis me lo contó. Me dijo que podéis redactar el permiso.

Y dale que te pego.

—Bueno, si no podéis redactar el permiso, quizá podríais dejar que uno de estos tipos viva en vuestra casa cuando llegue allí.

—Pero no tenemos una casa allí.

—¿Dónde está vuestra casa entonces? ¿Está vuestra casa en Inglaterra?

—No tenemos casa. No tenemos casa en ninguna parte del mundo. Nuestra casa es esta amarilla que alquilamos ayer durante todo el tiempo que podamos pagar el alquiler.

Y ahora sé que esto es algo que un griego nunca entenderá. Pues nosotros somos los nuevos nómadas, los del siglo xx, que vagamos por la tierra con nuestras raíces a rastras, con posesiones portátiles, con moradas temporales. No son para nosotros el registro parroquial, el desván abarrotado, los muebles de la abuela, el campo plantado para la siguiente generación, la cripta familiar y los gusanos ancestrales. Pagamos semanalmente por el espacio que ocupamos en el mundo, desde el momento en que abrimos los ojos en la sala del hospital hasta el momento en que los cerramos en la casa alquilada.

Mike el Americano estaba haciendo malabares con su comboloi. Los tres pescadores de esponjas nos sonreían con expresión alentadora. Una niñita descalza se había acercado con sigilo a mis espaldas para tocar la tela de mi falda.

—Vale, señor George —dijo Mike finalmente, y sonrió—. Tú solo dile a cualquier tipo de aquí qué quieres, y él te lo conseguirá.

Tuve la sensación de que habíamos superado por los pelos una prueba importante.

3

Kálimnos solo se mostró gradualmente. A primera vista, parece mucho más grande de lo que es en realidad, en parte porque la solidez de las escarpadas montañas que rodean la ciudad como los muros de una prisión parece más propia de un paisaje extenso, y en parte porque la actividad del puerto rebosante de caiques y el constante ajetreo en el amplio y bullicioso paseo marítimo crean un ambiente comercial casi metropolitano según los estándares del Egeo.

Mirando hacia abajo desde nuestro balcón no costaba demasiado creer que aquel era uno de los puertos más activos del Egeo. Resultaba más difícil creer que los espectaculares acantilados que se alzaban a pico desde el mar no fueran, al fin y al cabo, las murallas de un continente, sino tan solo los desmedidos confines de una islita de quince kilómetros de largo y, en su parte más amplia, menos de ocho de ancho. Y no era hasta mucho después cuando una reparaba en el vacío atroz que se extiende tras ese muro circundante de roca: en las tierras altas, desoladoras y pedregosas, plagadas de líquenes, y solitarias, donde jamás crecerá ningún árbol e incluso la escasa y áspera vegetación debe luchar por sobrevivir entre las rocas.

Las gaviotas se enzarzan en quejumbrosas peleas en torno a los caiques fondeados, pero en lo alto, sobre un enorme peñasco colmado de cicatrices que sobresale sobre la ciudad, un águila solitaria pende con sus rígidas alas como un arañazo en el cielo. Más allá de los cafés abarrotados de gente, nada existe. De debajo del balcón llegan los suaves chasquidos de las ristras de cuentas amarillas de los jugadores. Es un sonido relajante, perezoso, y tras él yace suspendido un silencio eterno.

Cuesta creer ahora que esta fuera antaño una isla de bosques y ríos, de arboledas y cañadas umbrías. Aparte de espinos, no quedan matorrales, pues los siglos de ocupación de los turcos deforestaron la isla de modo tan implacable como una plaga de langostas. Resulta imposible adivinar cuánta gente vivía aquí antes de esa ocupación, pero a principios de este siglo la isla tenía una población de treinta mil habitantes que vivían satisfechos, en paz y con prosperidad. Hoy en día son menos de catorce mil, y, si bien la fecundidad de las esposas de Kálimnos es digna de asombro, la despoblación de la isla continúa avanzando a una velocidad alarmante. Actualmente los hombres jóvenes abandonan Kálimnos al ritmo de varios centenares al año. Resulta fácilmente concebible que en el término de una generación todo llegue a su fin: la isla habrá muerto, virtualmente deshabitada, víctima de este siglo, el más devastador de todos.

La flota de la pesca de esponjas, ya condenada a muerte por culpa de las esponjas sintéticas, es lo único que sostiene el modelo tradicional, preservándolo en un estado de supervivencia desesperada. Y la vida discapacitada y terrible de los pescadores es lo único que pospone por un breve periodo de tiempo —¿cinco años?, ¿diez?, ¿veinte?, no puede ser mucho más— una muerte certera.

Es una isla condenada, una isla en suspenso.

Recuerdo que, al día siguiente de que George y yo hubiéramos oído el programa de radio de nuestro amigo en los estudios de la BBC, mi vecina Jo y yo habíamos cruzado Bayswater Road con los niños, los suyos y los míos, para captar los pocos y leves destellos del sol de otoño que se filtraban a través del dorado vaivén de las hojas. Sentados en una manta extendida sobre la hierba húmeda de los jardines de Kensington, yo les había hablado de Kálimnos y de nuestros planes de ir allí.

Había ovejas pastando en la ladera que desciende hasta el lago Serpentine, y de los montones de hojarasca ardiendo se elevaban volutas de humo azul. A orillas del Round Pond, tres caballeros ancianos con casacas de equitación y botas de agua trajinaban con los aparejos de sus maquetas de barcos. Una diminuta mujer con cara de feto y la mirada fija y asustada de un lémur, y con la cabeza envuelta en un pañuelo, se deslizaba entre los moribundos olmos en el extremo de las tensas correas de tres babeantes perros bóxer con collares tachonados y abrigos a cuadros escoceses. Y en los senderos, las niñeras iban y venían, enérgicas y bien calzadas, empujando erguidas y resueltas las carabelas encorvadas que contenían en su interior a los rosados y regordetes herederos de Inglaterra, tomando el aire antes de una nutritiva merienda en el cuarto de los niños.

Yo observaba la cara joven y franca de Jo con sus grandes ojos color avellana muy atentos y clavados en los míos; tras ella estaban los dos preciosos bebés con sus leotardos y abrigos de calidad compartiendo galletas y sándwiches de Marmite sobre una manta peluda junto al cochecito alto y negro; Shane, con su figura menuda y rechoncha bajo la trenca, movía lentamente a sus muñecas de aquí para allá por el sendero, mientras Martin, bajo los castaños, recogía sus frutos con gesto aburrido.

¿De veras había en alguna parte una roca alta y ardiente en la que no crecían árboles, donde los niños pasaban hambre y los hombres se veían obligados a arrancar el amargo sustento del lecho marino? ¿O su silueta, las piedras desnudas rodeadas de mar, el miedo y la desolación estaban únicamente en mi cabeza? El día anterior, un disco negro había girado a sus calculadas revoluciones en el sótano insonorizado de la BBC entre interruptores, diales y bombillas rojas, y Kálimnos había estado en efecto ahí durante media hora, con su crudeza rasgando el suave y sedoso tejido de la narración.

Entre los rojos y los dorados y las flotantes nubecillas de humo de una familiar tarde londinense, no dejaban de obsesionarme unos hombres tullidos con gorros de buzo, las voces tristes y estridentes de unas muchachas que cantaban.

Los hombres tullidos nunca caminan por parejas, es lo primero en lo que te fijas al llegar: se abren paso a solas y con dificultad por las calles y entre las mesas de los cafés junto al mar o renquean obstinadamente entre los más fuertes. Hay algo extraño, furtivo y airado en su modo de evitar a los demás tullidos, algo que casi raya en los celos, como si en las huellas terribles dejadas por el sufrimiento hubiera asimismo una intimidad compartida con esa amante cruel y apasionada que los ha rechazado, pero todavía los retiene. ¡Yo, Talasa! ¡La mar! ¡La mar!

Nadie parece saber exactamente cuántos pescadores de esponjas tullidos hay en esta extraña ciudad. Trescientos, dice uno; un millar, dice otro. Pero todos los años el mar manda de vuelta a ocho o diez más, o quince, paralizados por las grandes presiones azules de las profundidades silenciosas del océano.

Hay algo aterrador en ese dominio del mar sobre los hombres. Da igual si son audaces o cautelosos, jóvenes o entrecanos. Se sumergen en los bajíos o en aguas profundas, unos protegidos por trajes de goma y cascos de cobre, otros con un curioso y diabólico atuendo a base de mallas y corpiño negros y una máscara extraña; otros incluso, desnudos como vinieron al mundo, aferran una piedra grande que les permita hundirse. Tienen teorías y sistemas propios para burlar al «mal de presión». Les encienden velas a los santos Stefános, Nikolás, Mikailis, Georgios, Demetrios. A la diosa mar le da igual. Si no puede matarlos, o decide no hacerlo, les torcerá una pierna, solo un poco, para demostrar quién está al mando de la situación. Y luego también ellos podrán cojear por las serpenteantes calles con un niño con la cabeza rapada a sus espaldas, cargado con la cesta del pescado que han de vender, o con seis huevos en un pañuelo y una bolsita con números de rifa escondida bajo la axila donde la policía no pueda encontrarla…, meter la mano cuesta un dracma, solo un dracma para ganar huevos frescos…

Ahora conocemos a muchos de esos lisiados, desde el viejo Emmanuele Manglis, el decano de los buzos, que quedó paralizado a una edad avanzada —en una inmersión que cualquier niño en su primera clase podría haber llevado a cabo—, hasta Panorimides Katapoulis, de dieciocho años, que fue víctima de la parálisis unas semanas después de nuestra llegada en la última inmersión del último día de su primera travesía.

Panorimides procede de una familia de buzos (su padre se ahogó buceando ante las costas de Chipre hace tres años), lo que supone una gran familia, si bien la de Panorimides, con ocho hermanos y tres hermanas, es más extensa que la mayoría. Ahora, hasta que los demás varones alcancen la edad suficiente para ello, solo un hermano, Themoli, podrá salir a pescar esponjas.

Desde el balcón de nuestra casa amarilla vimos a Panorimides caminando por primera vez desde que saliera del hospital. Recorrió el paseo entero que separa los cafés del puerto con su hermano Themoli a un lado y otro muchacho con gorro de buzo al otro. El bastón curvo le colgaba del brazo porque aún no le había cogido el tranquillo. En lugar de usarlo se aferraba al brazo de su hermano, y cuando pasaron por debajo de nuestro balcón vimos cómo temblaba el brazo de Themoli con la presión de aquella mano airada de nudillos blancos, y la ferocidad en los ojos de Panorimides mientras intentaba mover la pierna inútil.

Con torpeza y suavidad, lo obligaron a darse la vuelta bajo nuestro balcón y los tres volvieron por donde habían venido. Tardaron un cuarto de hora en llegar al monumento a los caídos en la guerra, pero siguieron caminando por en medio de la calle, sin mirar ni a derecha ni a izquierda y sin hacerles el menor gesto de saludo a los paseantes que observaban con interés sus progresos. Me quedé allí de pie en la ventana, llorando, hasta mucho después de que hubieran desaparecido de mi vista: los dos muchachos bien erguidos con sus gorros negros de buzo y el chico torcido al que sostenían entre ambos, el chico que ya no llevaría nunca más un gorro de buzo. Esa fue una de las pocas veces en que pensé que tendría que marcharme de Kálimnos.

Otra cosa en la que te fijas cuando se trata de los tullidos es en que no pueden permanecer alejados del mar. En las zonas más altas de la ciudad, donde viven casi todos porque es el barrio más pobre, las casas son pequeñas, acogedoras y de vivos colores, y uno puede estrecharle la mano al vecino a través de la ventana. No hay calles, solo peñascos sueltos y fisuras en la arcilla erosionada y terreno montañoso y agrietado por el que caminar, con un par de burdos peldaños cavados en la roca aquí y allá en los sitios realmente escarpados. Pero ellos bajan de allí, jadeando, trastabillando y apoyándose en paredes y puertas y peñascos para mantenerse en pie, en su doloroso camino hasta los muelles. Durante el día se les puede ver en los cafés a orillas del mar, siempre a orillas del mar, vendiendo pescado o los quesos blandos y envueltos en hierbas de Kálimnos, o naranjas, tabaco o cacahuetes. Por las noches renquean por las tabernas del puerto y en ocasiones dejan sus bandejas cigarreras y se toman un par de vasos de retsina con los hombres que todavía llevan gorros de buzo y tienen dos piernas sanas bajo la mesa, los hombres que beben y juegan durante todo el invierno y a veces derraman furtivas libaciones bajo la mesa antes de levantar los vasos… Y digo yo, ¿libaciones en honor a qué?

En cierta ocasión, al anochecer, vi a un hombre con bastón apoyado en la barandilla del puerto mirando hacia el mar. Tras él, un niño rapado, en cuclillas junto a un cesto de calamares empapados, torturaba a un par de cangrejos para pasar el rato. Una mujer flaca con un vestido de retales estampados y un pañuelo en la cabeza blanco y limpio esperaba en silencio junto a él. Era un hombre alto, de hombros anchos y una cabeza regia y canosa, y permaneció allí apoyado en la barandilla durante una hora o más, simplemente contemplando el mar. Estoy segura de que no veía los caiques que llegaban ni los que zarpaban, ni el Dodecanissos, que arribaba resoplando, procedente de Symi, para atracar en el muelle largo donde lo esperaban los hombres de las carretillas. Él contemplaba el mar, solo el mar, como si al mirarlo el tiempo suficiente y en silencio, con unos ojos que ya no albergaban ira ni amargura, ni siquiera resignación, pudiera encontrar, por fin, la respuesta a todo.

—Bueno, ya tengo mis papeles —nos dijo el chico pecoso de veinte años que se nos había unido a la mesa del café—. Me mandarán un telegrama cuando tenga que ir a El Pireo. Dentro de cinco semanas más o menos estaré camino de Australia.

—¿Y eso de verdad te pone tan contento? —preguntó George.

—Bueno —repitió el chico como quien no quiere la cosa—, me alegro de que todo se haya arreglado antes de tener que apuntarme a otra temporada de pesca de esponjas. Hay mejores formas de ganarse el pan. Esto del buceo no es una buena vida.

Dionisos, el pescador tullido, renqueaba entre las mesas luciendo un estrafalario surtido de sandalias y ropa para niños, manteles y jerséis de mujer en perchas de madera y pregonando los méritos de una tienda que acababa de abrir en el callejón junto a Agios Christos.

El chico pecoso se volvió para no mirarlo y apuró de un sorbo la tacita de café, y al hacerlo tiró mi pitillera al suelo. Me agaché para recogerla y, debajo de la mesa, lo vi mover las piernas una contra la otra, como para asegurarse de que aún podía hacerlo.

4

Como puesto de observación para escritores, la casa amarilla no podía haber contado con un emplazamiento más estratégico. Los mástiles de los taramades fondeados —los elegantes barcos de Kálimnos para la pesca de esponjas— parecían apoyarse en nuestras ventanas. Todas las mañanas, nos despertábamos con los sonidos y olores del mar, y con escenas de barcos, montañas, nubes y cielo enmarcadas en blanco. Los reflejos del agua se proyectaban ondulantes en nuestro techo alto, blanco y con motivos decorativos de formas romboidales. Y por la platía, bajo nuestro balcón, todos los días pasaba Kálimnos entero como si se tratara de una inspección: capitanes y buzos, compradores y vendedores de esponjas, marineros y pescadores, que se dirigían hacia los cafés y tabernas y mesas de juego dejando atrás los indolentes barcos amarrados en el puerto para pasar el invierno; sus ajetreadas esposas, con pesados faldones y cofias negras, como mujeres medievales, que cruzaban al vuelo la platía con vasijas de agua, cestas del mercado, ristras de pescado, haces de leña o virutas de madera de las carpinterías, tablas de cortar repletas de pan recién horneado; hombres de las montañas, vestidos con extraños atuendos, que conducían ovejas desgreñadas y flacas al matadero; niños descalzos enfrascados en infinitos y complejos juegos con piedras y palos y pequeños montones de almendras; jornaleros que se afanaban con las varas de grandes y aparatosos carros de dos ruedas cargados con harina, madera, bidones de petróleo o cajas de esponjas; vendedores ambulantes que vociferaban sobre los beneficios de sus artículos comestibles con nombres mucho más exóticos de lo que eran en realidad: ¡octopodes!, ¡marides!, ¡pastelia!, ¡baklava!, ¡portokalia!, ¡psaria fresca!, ¡marula!, ¡fistíkia zestós!, ¡fratsolakia!, ¡yaurti!, ¡galactobúreco!

La planta baja de nuestra casa se había convertido en una sala para cortar esponjas, donde veinte hombres con grandes cizallas negras se pasaban el día entero sentados y medio sepultados entre los montones de suaves esponjas amarillas que olían a mar, recortándolas para darles formas redondeadas y lisas.1 Sin necesidad de movernos de la casa podíamos observar una muestra representativa de la totalidad de las actividades de Kálimnos, de todo el movimiento que se producía en el puerto, la calle principal, las diferentes casas que había enfrente y en diagonal con respecto a la nuestra, las incontables cafeterías, tabernas, tiendas y panaderías tras la hilera de tamariscos.

Decir que no éramos conscientes de todo esto, o que no lo agradecíamos, no sería cierto. Pero dado que este capítulo va a contar sobre todo los inconvenientes, debo afirmar, de forma categórica, que desde el momento en que llegamos a Kálimnos supimos que superaba todas nuestras expectativas. Nunca, ni siquiera en las profundidades más abismales de nuestras desdichas, anhelamos cambiar nuestra árida roca por una de las islas más bondadosas donde crece el loto. En Kálimnos no crece el loto; ni de hecho mucha cosa más.

En realidad, desde el principio, fue evidente que la buena gente, que con tanto fervor nos había insistido en la naturaleza primitiva de las condiciones de vida en Kálimnos, tenía toda la razón. Si bien no acababa de ser el culo del mundo —como George había afirmado en un momento de profunda desesperación—, la naturaleza misma de nuestras primeras preocupaciones hizo posible que llegara a esa conclusión. Pues la casera, tras guardarse el alquiler del primer mes en un bolso enorme de imitación de cocodrilo y colmar de besos a los adorables pequeñines, se fue en plena oleada de efusividad sin decirnos que no solo la cisterna estaba averiada.

Descubrimos la inutilidad del váter cinco minutos después de caer en la cuenta de que dos de las habitaciones eran inhabitables. Había llovido mucho durante la noche (los pósteres bañados por el sol que atraen a los turistas al Egeo no tienen en consideración el mes de diciembre) y nuestro equipaje, amontonado descuidadamente en una habitación vacía, pendiente de la llegada de los prometidos armarios, estaba completamente empapado. Aún se colaban chorretones de barro a través de una claraboya rota y de diversas grietas que había en el techo. Otra sala vacía, eufemísticamente denominada «el comedor», se hallaba en un estado aún más apocalíptico. Un lago en expansión en el que flotaban simbólicamente trozos de esponja rodeaba la maltrecha mesa y cuatro sillas endebles que habían sido colocadas con precisión en el centro de la sala, y pequeños riachuelos se escabullían hasta el rellano, formando tristes goteos en las escaleras. Grandes manchas de humedad habían empezado a rezumar en las gruesas paredes de piedra, y cada vez que cruzaba aquella habitación esperaba encontrarme con malévolas formaciones fúngicas. Además, allí dentro hacía un frío tremendo.

Todos habíamos dormido vestidos esa noche —y no con la cantidad de ropa habitual, sino con capas y más capas—, acurrucados bajo los abrigos sobre los duros somieres de hierro porque no estaba prevista la entrega de las mantas hasta el día siguiente. Llegados a ese punto estábamos entumecidos, nos dolían los hombros y la espalda, y nos producían cierta desesperación nuestros intentos de despejar la casa de los cientos de niños interesados que estaban arremolinados, desde el amanecer, en los umbrales y en las barandillas de las escaleras. Había críos rapados con bandejas cigarreras y críos con cestas de cacahuetes y críos también con bandejas de bollos y pastelillos de miel y niñas menudas de ojos oscuros con el cabello apelmazado y los pies descalzos y bronceados, que ya habían cautivado a Martin y Shane y se los pasaban de una a otra con expresiones de alegría. Mi desesperación no disminuía en modo alguno ante las abominables sonrisitas en los rostros de mis niños y tampoco al ver cómo se llenaban los bolsillos de canicas, higos secos, cacahuetes y caramelos medio masticados, e incluso dracmas que les insistían en aceptar.

También descubrí con cierto asombro a tres mujeres con vasijas de agua que discutían a gritos en la cocina, mientras una cuarta reunía y recogía en una sábana la ropa chorreando que habíamos rescatado de las maletas empapadas en la habitación contigua. Las cuatro llevaban idénticas faldas largas y negras, delantales a cuadros y pañuelos negros, pero mientras que las tres de la cocina estaban enormemente gordas y hacían un ruido indescriptible, la de la habitación era muy flaca y silenciosa. Mientras los tres mastodontes de negro discutían y gesticulaban y apelaban a mí, a George, a los niños reunidos y al cielo, ella seguía recogiendo la ropa, chasqueando la lengua discretamente para sí mientras examinaba cada prenda dañada.

—¡Ay, por Dios! —exclamó George, agarrando a un crío con una bandeja cigarrera de entre las hordas en el pasillo—. ¡Manolis! ¿Me entiendes? ¡Manolis!

Me percaté de que George había reparado de repente en un hecho que cada vez era más recurrente: Manolis estaba siempre ahí, excepto cuando lo necesitabas.

—¡Manolis! —repitió, poniendo los ojos en blanco con un gesto de exasperación.

El crío sonrió, luego sorbió entre dientes ahuecando las mejillas e hizo un mohín que dejó a la vista un diente que presionaba el labio inferior. Se encorvó hacia delante e hizo un ademán grandilocuente con todos los dedos de una mano extendidos. Fue un gesto perversamente ingenioso, y estallaron carcajadas por todas las escaleras.

—Sí —repuso George con cansancio, y acercó dos sillas al borde del lago.

Nos sentamos y esperamos. No parecía que hubiera mucho más que hacer.

Al cabo de un rato, la mujer flaca vino desde la otra habitación y cerró la puerta suavemente al deprimente espectáculo de nuestra Atlántida privada. Dejó el hatillo de ropa en el pasillo y se dirigió con paso enérgico a la cocina, para reaparecer unos instantes más tarde con una vasija de agua sobre el hombro. Nos miró y asintió con la cabeza y luego bajó las escaleras con calma, abriéndose paso con sigilo entre los niños. Las otras tres mujeres bajaron tras ella, pero con gesto airado, con las faldas meciéndose y los hombros echados hacia atrás con indignación. Llegaron abajo y desaparecieron de nuestra vista, hundiéndose como viejos galeones. Se llevaron sus jarros de agua consigo.