Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: LITERATURA INFANTIL - Premio Ciudad de Málaga

- Sprache: Spanisch

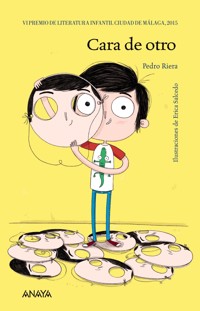

Perico tiene nueve años y todo el mundo dice que siempre está en las nubes, despistado, en su propio mundo... Un día, empiezan a sucederle cosas muy extrañas: varias personas le confunden por la calle con otros niños a los que ni siquiera conoce. Cansado de vivir situaciones incómodas, y sin saber a quién pedir ayuda, intenta resolver este misterio por sí solo, pero las cosas empeoran aún más. Y cuando sus compañeros de clase se enteran, tiene además que soportar sus burlas constantes. Sin embargo, gracias a una de sus profesoras, Perico pronto descubrirá que ser un "cara de otro" también tiene algunas ventajas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 64

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Esta obra ha sido galardonada con el VI Premio de Literatura Infantil «Ciudad de Málaga» 2015, convocado por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración con Anaya y coordinado por Antonio A. Gómez Yebra, quien formó parte del jurado junto a Maite Carranza, Jackeline de Barros, Pablo Aranda y Pablo Cruz.

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Créditos

Para mis dobles.Todos ellos: los buenos y los malos.

1

Pedrito Iglesias, o Perico, como lo llamaba todo el mundo, no nació siendo un «cara de otro». Se fue convirtiendo en uno poco a poco, a medida que crecía, y sin ser consciente de su transformación. Un niño normal habría notado mucho antes que algo muy extraño le estaba sucediendo, pero Perico vivía en las nubes. Lo de ser despistado sí le venía de nacimiento.

Había mil y una anécdotas que su madre contaba a sus amigos entre preocupada y divertida. Como aquel verano en el chiringuito de la playa en que el niño se sentó a la mesa de unos desconocidos y se puso a mojar pan en la salsa de unos mejillones a la marinera sin advertir que la pareja que lo miraba estupefacta no eran sus padres. O la vez que fue con su clase de excursión al zoológico y a la salida se subió al autobús de unos turistas alemanes. O el día que su tía Helena, en un acto de fe, le dejó sacar a pasear a Tino, y Perico volvió del parque con otro perro. Como atenuante cabe mencionar que ambos perros eran caniches. De diferente color, pero caniches a fin de cuentas.

En otra ocasión pidió permiso durante la clase de Matemáticas para ir al lavabo y, a la vuelta, se equivocó y se metió en el aula de Plástica. Perico no se dio cuenta de que aquellos niños que lo observaban atónitos no eran sus compañeros, ni entendió por qué rompieron a reír todos de golpe, ni siquiera le llamó la atención que estuvieran modelando arcilla en vez de resolver problemas de aritmética. Ocupó el primer sitio libre que encontró y hundió él también las manos en un montón de arcilla. Una profesora normal lo habría mandado inmediatamente de vuelta a su clase, y puede que hasta lo hubiera reñido, pero Bea no era una profesora normal. Quiso darle a Perico la oportunidad de advertir su error por sí mismo. Solo intervino al cabo de un buen rato, cuando el niño ya se había manchado de arcilla hasta los codos. Hizo que se lavara y lo acompañó a su clase, más que nada porque no quería que le pusieran un cero en Matemáticas.

Aquel episodio le valió el cariño incondicional de Bea y la fama más que justificada de ser un despiste con patas. A partir de entonces, cuando desaparecía una chaqueta, una mochila o una bici, lo primero que hacía el director era llamar a la madre de Perico para asegurarse de que el niño no se las hubiera llevado por descuido.

Y por supuesto, lo perdía todo. Su madre tuvo que ponerle etiquetas con su nombre y número de teléfono en chaquetas, camisetas, libretas, guantes, zapatos, bolígrafos, calcetines, en sus libros de texto y en cualquier otro objeto susceptible de quedarse olvidado en un rincón. Pero ni eso funcionaba, ya que por muy bien cosidas o pegadas que estuvieran las etiquetas, Perico conseguía perderlas.

El psicólogo infantil que lo trataba aseguraba que su caso no era grave.

—Perico tiene una imaginación muy viva —le dijo a su madre tras el primer año de tratamiento—. Su mundo interior es tan rico que es normal que sea arrastrado por él. De momento, vamos a esperar. Dejaremos que las cosas sigan su curso sin presionarlo. Estoy convencido de que en cuanto empiece a sentir más curiosidad por el mundo exterior, mejorará rápidamente, y todo esto quedará en una anécdota.

Pero el tiempo pasaba, y Perico seguía sin demostrar ningún interés por el mundo exterior, y ahora, encima, se había convertido en un «cara de otro». Aunque, claro, con lo despistado que era, él todavía no se había enterado.

2

Como no podía ser de otra manera, fue uno de sus despistes lo que le hizo darse cuenta del extraño cambio que se había producido en él.

Desde el divorcio de sus padres, Perico vivía con su madre. Ella trabajaba hasta tarde y no podía pasar a recogerlo a la salida de la escuela, con lo que el niño tenía que volver andando solo a casa, que estaba a diez minutos del colegio. Al llegar, el portero le abría la puerta de su apartamento. El problema era que el niño iba a menudo tan perdido en sus ensoñaciones, que cruzaba por delante del portal de su edificio sin darse cuenta y seguía calle abajo. Por suerte, a solo tres manzanas había una plaza con un enorme león de bronce. Al encontrarse frente a la majestuosa estatua, lo normal era que se diera cuenta por sí mismo de que se había pasado de largo. Pero a veces ni el león bastaba, y seguía caminando. Por ello, su madre le había pedido ayuda al dueño del quiosco de la plaza, que era un buen amigo. El hombre conocía al dedillo los horarios de Perico y siempre estaba alerta para interceptarlo.

Pero aquel día, el quiosquero estaba ordenando unas revistas que le habían entregado con retraso y no se fijó en él. Perico atravesó la plaza y se fue alejando más y más de su casa, hasta que unas risas femeninas lo devolvieron bruscamente a la realidad. De pronto se encontró frente a una escuela desconocida. Tres colegialas vestidas de uniforme cuchicheaban entre sí y le sonreían. Y la que más sonreía era un rubia muy guapa que lo miraba con tal intensidad que Perico desconfió inmediatamente de sus intenciones. A él nunca nadie lo había mirado así. Y menos una niña. La rubia le indicó con un gesto que se acercara, pero Perico no se movió. Tras un largo minuto en el que ambos permanecieron firmes en su sitio, ella cedió y fue a su encuentro.

—Ya pensaba que nunca ibas a venir a por tu beso —le soltó ella—. ¿Es que ya no te gusto?

Perico la miró como quien examina a un insecto. ¿Un beso? ¿De qué hablaba? Sin duda estaba loca. ¿Y de dónde había sacado que a él le gustaba? Si a él no le gustaban las niñas.

La rubia había dejado de sonreír.

—Está bien —dijo—, hazte el duro si quieres. Te prometí que si metías un gol de cabeza, te daría un beso. Y yo cumplo mis promesas. Pero si quieres un segundo beso, tendrás que ser mucho más simpático conmigo.

Antes de que Perico pudiera reaccionar, ella lo besó.

El dulce contacto de aquellos labios lo sacudió como una descarga eléctrica. Se puso a temblar de pies a cabeza, se le nubló la vista, y el corazón se le desbocó como si quisiera abrirse paso a través de su pecho a golpetazos.

La niña se separó de él.

—Aunque ahora te hagas el chulo, yo sé que eres guay —le dijo, y sonrió con dulzura.

Perico oyó aquella voz como si le llegara desde muy, muy lejos. Balbuceó una incoherencia y se alejó de allí. La cabeza le daba vueltas y, más que caminar, tenía la sensación de flotar. Hasta que no llegó a la plaza del león, no empezaron a pasársele los efectos del beso.

Se sentó en un banco.

Era el momento de usar la cabeza.