Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Wunderfitz

- Sprache: Deutsch

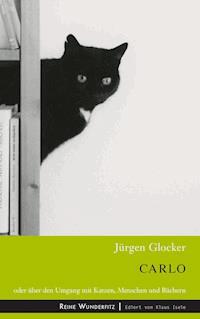

»Im Buch eines weltberühmten Wissenschaftlers stieß ich auf die These, Katzen seien hochgefährlich. Wer noch an die Zukunft der Menschheit und der eigenen Familie glaube, solle sich davor hüten, sich Katzen zuzulegen. Es sei unbestritten, daß diese Tiere schön, charmant und klug seien; ihre Intelligenz könne bisweilen geradezu literarische Züge annehmen. Vor allem aber seien sie machtbewußte Ursurpatoren, Diktatoren auf Samtpfoten sozusagen, die es verstünden, ihre Menschen in kürzester Zeit zu willfährigen Dienern zu degradieren.«

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

- Die Katze Erinnerung, wie du sagst.

- Ja. Unabhängig, unbestechlich, ungehorsam. Und doch ein wohltuender Geselle, wenn sie sich zeigt, selbst wenn sie sich unerreichbar hält.

Uwe Johnson

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Epilog

I.

»Was ist das? Wer – ist das …«

»Ja, zum Teufel, c’est la question, ma très chère amie!«

»Ich glaube…«

»Mit Glaubensbekenntnissen werden wir hier wohl kaum weiterkommen! Glaubst du nicht auch?«

»Wir sollten endlich aufhören, miteinander in Citaten und Anspielungen zu communicieren. Man könnte geradezu auf die Meinung verfallen, unser Leben bestünde nur aus Literatur.«

»Wer weiß? Vielleicht gibt es uns in Wirklichkeit ja gar nicht.«

Der übermütige Leichtsinn eines sommerlichen Mittelmeer-Hochs lag in der Luft, und der Tag war blau und faul und heiß. Grillenzirpen, Tannenduft, die Sonne brannte hoch am Himmel. Seit Wochen heizte das Land sich auf. Das Gras begann allmählich zu verdorren, die jungen Linden jenseits der Straße verloren ihre Blätter vor der Zeit.

Vom Dorf her war nichts zu hören, kein Kindergeschrei, kein Maschinenlärm, noch nicht einmal das Kreischen der Säge. In unserem Musikzimmer hingegen dröhnte Così fan tutte. Der warme Wind schien die Felder und Wiesen auf das Haus zuzutreiben. Wer wollte, konnte es spüren: Eine Veränderung der Verhältnisse kündigte sich an.

Wir feierten mit ein paar alten Freunden den Abschluß unseres Umbaus, hatten ausgiebig getafelt – Kräutersuppe mit geröstetem Brot, panierten Schinken mit Chalottensauce, Plettenpudding – und waren nun zu Caffee und Cigarren auf die Terrasse gegangen. Charlie und ich saßen auf einer geradlinigen, weiß lackierten und mit einem goldenen Löwenkopf verzierten Bank, deren Polster hellgelb überzogen waren, und beobachteten die Ankunft eines Gastes, den wir in Kürze Carlo nennen sollten.

Er kam aus der Tiefe des Raumes, genauer: aus dem verwilderten Garten des Nachbarn, aus Rotzlers Garten, der zwischen unserem Grundstück und der Psychiatrischen Klinik lag, die wir neuerdings zum Tödiblick verniedlichten. Abends standen wir oft in der Auffahrt der Anstalt und schauten zu den rot glühenden Glarner Alpen hinüber.

Angesichts der langen und wechselvollen Geschichte, die mit Carlos erstem Auftritt ihren Anfang nahm und unser Leben von Grund auf ändern sollte, wäre es vielleicht passender gewesen, wenn er nicht gerannt, sondern – seiner Bedeutung, Würde und Autorität eingedenk – gemessenen Schrittes heranstolziert wäre. Carlo jedoch lief, rannte, stürmte auf uns zu, und es steht zu vermuten, daß er damit von allem Anfang an deutlich signalisieren wollte, auf dieser Bühne werde demnächst kein bürgerliches Trauerspiel, auch nicht der dramatische Verfall einer Kleinfamilie, sondern letztlich eine Opera buffa, eine Posse gegeben, deren Personal aus dem ganz gewöhnlichen Leben stammte. Es mag übrigens durchaus sein, daß wir, daß Charlie und ich, zwischenzeitlich übergeschnappt sind, durchgeknallt. Ich will diese Möglichkeit überhaupt nicht ausschließen.

Selbstbewußt stellte Carlo bei jenem ersten Besuch seinen Schwanz, schnupperte da und dort und wälzte sich genüßlich auf den Steinplatten, bevor er sich schließlich doch majestätisch – schon damals ein Fürst, ein kleiner König – im Schatten unserer großen Birke niederließ. Alle auf der Terrasse schenkten ihm einen Augenblick lang eine Aufmerksamkeit, die an Sorgfalt, ja an Fürsorge grenzte.

So unspektakulär, so beiläufig begann sie, begann Carlos triumphale Herrschaft, so harmlos nahmen unsere Unterjochung und unser Zerwürfnis ihren Anfang.

Noch vor wenigen Jahren hätte ich die gräßlichen Folgen, die sich aus jenem unschuldigen Auftakt entwickeln sollten, nicht für möglich gehalten, denn ich führte ein ganz normales Leben. Ich betrachtete mich als gewandt, als weltläufig, als klug sogar. Ich betrieb meine Recherchen, ich pflegte meine Kontakte, Beziehungen und Verbindungen und schrieb meine Feuilletons, die mir wachsenden Erfolg eintrugen. Woche für Woche produzierte ich ganze Serien von Kolumnen und Glossen über gekrönte und hohle Häupter, zahllose Artikel über schlechte und gute Politiker – vor allem über abschreckende Exemplare dieser Spezies, denn gute Nachrichten sind bekanntlich keine Nachrichten. Erlaubt ist, was gefällt. Die Honorare, die mir meine Artikel einbrachten, stiegen erfreulicherweise erheblich schneller als die Inflationsrate, die diversen Blattmacher waren mit meinem Output sehr zufrieden, die Geschäfte gingen gut. Vielleicht sogar zu gut.

In meiner freien Zeit fraß ich Berge von Romanen in mich hinein, ich las wirklich viel, zumindest in den ersten Jahren. Als es mir dann nach und nach gelang, immer mehr Geld in die Kasse zu spülen, ging ich – ehrlich gesagt – dazu über, zu sammeln, eine Sammlung von schönen, wichtigen, wertvollen Büchern aufzubauen. Ich lebte mit Charlie zusammen, zunächst in wilder Ehe, dann ganz legal, und besaß kein Verhältnis zu Tieren, schon gar nicht zu Katzen. Damals glaubte ich zu wissen, wo es langgeht. Ich bildete mir ein, alles im Griff zu haben. Denkste! Die eigentliche Prüfung stand mir in Wahrheit noch bevor.

Mit Edgar Wibeaus großem Schwarm hatte meine Charlie übrigens nichts zu schaffen. Ihre Augen waren auch nicht schwarz, sondern grau. Graublau. Wie das Meer an einem verregneten Tag.

Als ich vierzehn war, bekam ich zwei Spitzmäuse geschenkt, die kurze Zeit in einem Glaskasten von einer Ecke in die andere trippelten, und ich schaute ihnen gelangweilt dabei zu. Auf diese Episode blieb meine Bekanntschaft mit der Tierwelt beschränkt. Mehr war da nicht.

Meine Eltern hatten während des Krieges und danach nicht nur Not, Elend und Zerstörung, sondern auch Schmutz und Unrat jeder Art kennengelernt und huldigten den strengen Riten eines nachgerade antiseptischen Kults der Sauberkeit. Sie vertraten die Auffassung, daß Tiere – wie die gesamte Natur, wie zum Beispiel die Bäume auf dem Trottoir vor unserem Haus – nur Dreck machten. Schmutz, Dreck, unendlich viel Dreck. Dreck in den unterschiedlichsten Varianten und Variationen. Dreck, Mühe und Arbeit. Zwei Mäuse in einem Glaskasten waren daher das Äußerste, was sie mir zugestanden, und damit Schluß, aus, finito. Dafür firmierten der General, Meister Proper und ähnliche Chargen in unserer häuslichen Hierarchie ganz oben.

Inzwischen interessiere ich mich nur noch sehr eingeschränkt für Politiker und Politik und bin zutiefst davon überzeugt, daß Katzen nicht nur viel bessere Diplomaten und Taktiker, Strategen und Politiker, Troubleshooter und Krisenmanager, sondern auch die besseren Lebewesen, die bei weitem besseren Tiere, ja, die besseren Menschen sind und überdies eine lebenswertere Existenz besitzen – ein adäquates soziales und ökologisches Umfeld selbstverständlich vorausgesetzt. Katzen sind auf jeden Fall die wirklichen Autoritäten auf Erden. (Die Möglichkeit, daß ich nicht mehr zurechnungsfähig beziehungsweise übergeschnappt bin, habe ich ja bereits angedeutet.)

Mittlerweile weiß ich jedenfalls nicht nur, sondern besitze die feste Überzeugung, daß das Auf-Zwei-Füßen-Aufrecht-Einhergehen nicht etwas so Großes ist, daß das Geschlecht, welches sich Mensch nennt, sich die Herrschaft über alle, die mit sicherem Gleichgewicht auf vier Samtpfoten daherwandeln, anmaßen darf. Eine solche Einstellung – ich möchte sagen: solch eine politische Position – und ein entsprechender Lebensstil bleiben freilich nicht ohne Folgen. Für alle Beteiligten.

Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber schon meine durchaus flapsig gemeinte Ankündigung, ich würde mich künftig beruflich vor allem mit Politikern wie Hans Katzer, Franz Josef Strauß, Hans-Jochen Vogel oder Antje Fuchs beschäftigen, ein Witz, den ich zu Beginn der Carlo-Ära ein paar Mal herumposaunte, stieß bei den meisten meiner Bekannten auf bierernstes Unverständnis.

Anders als das Sprichwort es wissen will, fiel in meinem Fall der Apfel weit vom Stamm. Nicht nur, daß Reinlichkeit ab einem bestimmten Zeitpunkt als zivilisatorischer Wert in unserem Haus rapide an Bedeutung verlor; entscheidender war zweifellos, daß Carlo allmählich zum Maß aller Dinge wurde. Mit gestelltem Schwanz kam er immer häufiger in unseren Garten und ließ seinen Charme spielen. Und Carlo besitzt nicht nur Charme, sondern ist eine umwerfend schöne Katze, die das ganz offensichtlich auch weiß und damit umzugehen versteht. Nach den Erfahrungen, die ich inzwischen machen mußte, erscheint er mir, erscheint sie mir ohnehin viel reizvoller als jede leichtbekleidete Illustriertenschönheit.

Gerade in der Anfangsphase unserer Freundschaft zog Carlo häufig als ein wahrer Pulcinell und Possenreißer eine regelrechte Show ab und paradierte wie ein hochdekorierter Held. Wenn er ausgelassen und in Spiellaune war und sich mit Scheinangriffen auf imaginäre Gegner vergnügte, wirkten sein Kopf und die großen Augen noch runder als sonst. In solchen Fällen fingierter Alarmbereitschaft duckte sich Carlo ins Gras, machte sich flach und wäre am liebsten, so schien es, im Erdboden verschwunden. Lange, sehr lange konnte er dann auf der Lauer liegen, doch irgendwann, niemand vermochte vorher den Zeitpunkt zu bestimmen, schnellte er urplötzlich los, sprang auf, hieb seine kräftigen Pranken mehrmals in den Rasen und blickte triumphierend um sich, bevor er wieder seines Weges ging, als ob nichts geschehen wäre. Das Wesentliche dürfte sich ohnehin in seinem Kopf abgespielt haben.

Bisweilen brachte Carlo sein Publikum mit Bocksprüngen und Überschlägen zum Staunen, führte er professionell anmutende Salti vor und kletterte auf die höchsten Äste unserer Birke. Gegen Ende der Vorstellung kam er dann meist aufs neue mit einem Buckel und in einem irgendwie verdrehten Paßgang auf uns zu, umkreiste Charlie und mich in immer enger werdenden Umlaufbahnen, strich uns mit seinem seidenweichen Fell um die Beine, warf sich uns förmlich zu Füßen, putzte sich ausgiebig und sprang zu guter Letzt auf Charlies Schoß, um sich von ihr hingebungsvoll und schnurrend kraulen zu lassen. Aber ich muß mich bremsen; immer wieder gerate ich ins Schwärmen.

Carlo jedenfalls zog alle Register. Er schmeichelte, schnurrte und gurrte sich nicht nur Tag für Tag tiefer in unsere Herzen, sondern führte uns vor allem vor Augen, was das ist: eine Kreatur, die einen Platz für sich im Leben sucht. Carlo, davon bin ich fest überzeugt, hat uns das besser vermittelt, als ein Kind es jemals gekonnt hätte. Menschen, die bisher mit Katzen nichts oder nur wenig zu tun hatten, Menschen, die vom Leben also nichts oder kaum etwas verstehen, mag das möglicherweise merkwürdig oder sogar verrückt vorkommen; ich hoffe zu ihren Gunsten, daß sie sich als lernfähig erweisen. Charlie und ich haben dazugelernt. Auch wenn wir für diesen Lernprozeß teuer bezahlen mußten.

Unsere Bekannten schüttelten zunächst nur den Kopf. Später wurden sie geradezu aggressiv. Dann blieben sie einfach weg oder begannen uns zu schneiden. Und einige Zeit später lebten wir ziemlich isoliert von der menschlichen Gemeinschaft. Selbst unsere Kontakte zu den Dorfbewohnern, die wir bisher bewußt gepflegt hatten, beschränkten sich bald auf den Austausch knapper meteorologischer Interjektionen. Aber ich greife vor, ich greife allzu weit vor.

Anders als meine Frau schenkte ich Carlo anfangs nur sporadisch Beachtung und nahm den kleinen pelzigen Kerl mit dem weißen Brustlatz auf dem schwarzen Fell lediglich beiläufig wahr. Ich erinnere mich noch genau daran, daß ich an jenem schicksalhaften Samstagnachmittag, an dem Carlo seinen ersten Auftritt bei uns hatte, mit einem meiner Standardthemen zugange war. Wir diskutierten über die Dialektik der Freiheit am Beispiel von Lady Di. Damals schrieb ich wieder einmal an einem meiner ungezählten Artikel über das Sexbömbchen aus dem Buckingham Palace und repetierte zum soundsovielten Mal meine Hauptthese, die mir allmählich selbst zum Hals heraus hing.

»Begreifst du? Diana ging es selbstverständlich nicht um das ganze caritative Gemache, auch nicht um ihren Reitlehrer und all die anderen Galane. Ihr ging es um etwas anderes. Mit Hilfe des Wohltätigkeitsgetues und ihrer zahlreichen Affairen gelang es ihr vielmehr, die Medien geschickt einzusetzen, um sich und ihren Körper öffentlich zu inscenieren. Dank dieser Inscenierung erlangte sie gegenüber der königlichen Familie und innerhalb der britischen Gesellschaft einen Grad von Freiheit und Unabhängigkeit, der ihr ohne ihre Medienpräsenz niemals erreichbar gewesen wäre.«

Theo sagte, er glaube zu verstehen, auf was ich hinauswolle.

»Gleichzeitig siehst du Lady Di als Gefangene, als Sklavin der Medien. Stimmt’s?«

»Du hast es erraten. Die Geister, die sie rief, wurde sie nicht mehr los. Diana benutzte die Medien als Waffe, aber zugleich fiel sie ihnen zum Opfer. Ständig war sie vor ihnen auf der Flucht, bis zum Schluß. Lady Di hatte sich Freizügigkeit erkämpft, nur um sie sofort wieder zu verlieren. Am Ende war sie aller persönlichen Freiheit beraubt. Die Prinzessin von Wales war nur noch eine Sklavin der von ihr selbst produzierten Öffentlichkeit. Sie konnte machen, was sie wollte: Nichts half, alles war für die Katz. Aber zum Schluß, und das war das eigentlich Neue, hat Diana die Medien instrumentalisiert, um sich als ihr Opfer vorzuführen. Und als Opfer wird sie auch in die Geschichte der Regenbogenpresse eingehen.«

Am Tisch wurde eine Flasche Malvasier geöffnet. Theo nahm mich beiseite, um mir nochmals zu unserem Haus zu gratulieren.

»Du bist wahrhaftig ein Glückspilz.«

»Wie meinst du das?«

»Wie meinst du das? Wie meinst du das? Na hör’ mal! Was willst du denn noch mehr? An der Uni hast du – laß es mich einmal so formulieren – das Dasein eines Eigenbrötlers geführt. Du hast so gut wie alles verpennt und hast dein Germanistik-Studium regelrecht in den Sand gesetzt. Eine Zeitlang haben wir sogar befürchtet, du würdest abrutschen, aber …«

»Danke für die Blumen!«

»… aber dann bist du aufgewacht, dann hast du alles Weitere durchgezogen. Gib’s doch zu: Von heute auf morgen bist du zum Überflieger geworden! Du hast eine Ausbildung absolviert, deine Frau ist attraktiv, du …«

»Also…«

»Kein ›also‹, keine Widerrede. Du versündigst dich ja! Du hast eine hübsche Frau, um die man dich nur beneiden kann. Dein Job, nein, dein Beruf, macht dir Freude. Du bist erfolgreich, sehr erfolgreich sogar. Du hast eine traumhafte Karriere gemacht. Du …«

»Du übertreibst!«

»Keine Tiefstapelei, Felix! Du hattest riesengroßes Glück. Du konntest dieses Anwesen erwerben, als du noch nicht einmal dreißig warst. Und seit dem Umbau besitzt du ein Zuhause, in das jeder von uns am liebsten selbst einziehen würde. Wer kann sich schon ein ehemaliges Verbindungshaus, eine großbürgerliche Villa, noch dazu im Hochschwarzwald, leisten? Spätestens mit diesem Haus hast du die Universität und alles, was für dich mit ihr verbunden war, weit hinter dir gelassen. Und ich muß mir nur deine Rolex anschauen, um zu wissen, daß du es geschafft hast. Wir können dir, wir können euch nur von Herzen gratulieren und Glück wünschen!«

»Vielen Dank, Theo. Ich gebe zu, das Haus bedeutet mir unheimlich viel. Also, teure Klamotten und Markenanzüge spielen für mich überhaupt keine Rolle. Aber eines steht fest: In einer häßlichen Umgebung wollte und könnte ich nicht leben. Und schon gar nicht arbeiten. Verstehst du? Ich brauche Ruhe. Ich brauche Platz und Bewegungsfreiheit. Du tust freilich so, als ob wir hier im Paradies residierten. Keine Frage, du hast schon recht: Es geht uns gut. Das ist nicht zu bestreiten. Ich will auch gar nicht klagen. Aber auch wir haben unsere Sorgen. In Charlies Institut wird konsequent nach dem Ellenbogenprinzip verfahren, und jeder hofft, daß nicht die eigene Stelle die nächste ist, die zur Disposition gestellt wird. Und daß es im Zeitungsgeschäft nicht gerade wie im Garten Eden zugeht, weißt du ja selbst.«

»Du jammerst auf hohem Niveau! Daß wir arbeiten müssen, steht außer Frage. Wir alle sind nicht in dem Maße auf Rosen gebettet wie die Royals, mit denen du dich bevorzugt beschäftigst. Aber Charlie und du, ihr habt einen unschätzbaren Vorteil: Anders als Lady Di seid ihr tatsächlich frei und unabhängig. Ihr habt keine Kinder, ihr müßt keinerlei Rücksicht nehmen. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ihr könnt in Urlaub fahren, wann immer es euch in den Kram paßt. Barbara und ich wären noch nicht einmal in der Lage, unsere Wohnung so einzurichten wie ihr. Unsere lieben Kleinen – wir sind froh, daß wir sie haben und daß sie gesund sind – , aber sie würden euer Haus mit seinen schönen weiß gekalkten Wänden und den teuren Möbeln unter Garantie in einer Woche zugrunderichten.«

»Dafür wird man inzwischen beinahe als asozial eingestuft, wenn man keine Kinder hat. Wenn man nichts für die Renten künftiger Generationen tut. Aber es stimmt schon: Mein beruflicher Erfolg und unser Wohlstand sind mir wichtig. Sehr wichtig sogar. Für nichts auf der Welt jedoch würde ich meine Unabhängigkeit, meine Freiheit aufgeben.«

An jenem Tag blieb Carlo, glaube ich, nicht sehr lange. Irgendwann ging ich mit Theo ins Haus, um ihm ein paar bibliophile Bände zu zeigen, die ich vor kurzem in einem Freiburger Antiquariat gekauft hatte, und dachte nicht mehr an unseren kätzischen Gast. Aber Carlo kam wieder. Und das hatte Gründe – und Folgen.

Einige Tage später stieß ich in der Küche erstmals auf einige Dosen Katzenfutter und eine hellblaue Freßschale. Ich fragte Charlie, was das bedeute, erhielt aber nur zur Antwort, die kleine Nachbarskatze sei entsetzlich mager: Ob mir das noch nicht aufgefallen sei?

Wann immer ich in den nächsten Wochen von meinen nächtlichen Spaziergängen zurückkam, bei denen ich an wichtigen Formulierungen feilte und neue Artikel entwarf, stand der Freßnapf vor der Haustür, gefüllt mit – wie ich erst später zu lernen begann – Huhn oder Rind in feinem Aspik, Kalbshäppchen in weißer Sauce, Lachs und Heilbutt (gemischt). Morgens war das Schälchen stets leer, und es dauerte keine zwei Wochen, daß es auch tagsüber gefüllt wurde. Carlo, der seit dieser Zeit von uns, auch von meiner Frau, Carlo genannt wurde, kam nun immer öfter, kam regelmäßig. Wurde Stammgast.

So verging der Sommer, ein herrlicher, heißer Sommer, den wir – in der Gesellschaft von Freunden und Bekannten – mit endlosen Diskussionen über Journalismus und Politik, über die wirtschaftlichen und weltpolitischen Entwicklungen lamentierend und lachend bei Bier und Wein und Pizza auf unserer sicheren mitteleuropäischen Terrasse verbrachten.

Damals hatten wir tatsächlich noch viele Freunde und Bekannte, die mehr oder minder häufig bei uns vorbeikamen: Lothar, Ottmar, Cyprian, Theo und Barbara beispielsweise, alte Schulfreunde, einige Kollegen aus verschiedenen Redaktionen und aus Charlies Züricher Bekanntenkreis, Krespel, mein Anwalt, und seine Frau Angela, eine Sängerin, der Maler Tillsen, Brunhild mit ihren verfressenen Bälgern, und der spleenige Mani. Mit ihnen und einigen anderen und mit Carlo, der uns regelmäßig auf der Terrasse besuchte, verbrachten wir einige Wochen von geradezu hemmungsloser Sorglosigkeit und Lebensfreude, wie sich im Rückblick zeigen sollte.

Ich weiß nicht, wann ich begriffen habe, daß Carlo kein Kater, sondern eine Katze ist. In jener Zeit verfügte ich noch über eine erotische Antenne, über einen Blick für Frauen und ihre Körperformen, ihre sekundären und primären Geschlechtsmerkmale, und ich hatte mir meinen männlichen Instinkt weit über die Hochzeit hinaus bewahren können. Aber für Tiere und ihr jeweiliges Geschlecht hatte ich mich zu keinem Zeitpunkt wirklich interessiert. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, warum ich Carlo weiterhin ›Carlo‹ nannte. Wahrscheinlich wegen des Wohlklangs, vielleicht auch weil ich eine Schwäche fürs Italienische hege und weil ›Kater Carlo‹ so herrlich trivial tönt. Brunhild hingegen, eine entfernte Verwandte meiner Frau, die damals in einem großen Textilunternehmen als Abteilungsdirektorin und außerdem als Gleichstellungsbeauftragte arbeitete und Seminare über feministische Sprache organisierte, pflegte mir kurz und bündig zu versichern, daß mein Chauvinismus sogar im Verhältnis zu unserer Gastkätzin zum Ausdruck komme: Ich wolle selbst Fauna und Flora in meine primitive patriarchalische Weltordnung pressen.

Ich weiß nicht, wie ich Brunhild charakterisieren soll. Sie war außergewöhnlich. Sie war ein Vamp und paßte überhaupt nicht in unsere brave Schwarzwälder Welt. Brunhild hatte lange pechschwarze Haare, war schlank, groß gewachsen und erschreckend langbeinig und irritierte mich mit ihrem großzügigen Decolleté.

In jenem Sommer kam sie noch recht oft mit Volker und Dieter, ihren Söhnen, und ein paar kleinen Mädchen zu uns zu Besuch. Wenn sie mir am Caffeetisch gegenübersaß oder, was noch schlimmer war, sich im Minikleid, das unbegrenzte Einblicke gewährte, lässig auf einer Gartenliege räkelte, mein angebliches Machoverhalten geißelte und mich mit ihren Blicken förmlich festnagelte, wurde mir regelmäßig heiß und kalt. Meist fiel mir in meiner Not nichts Besseres ein, als ihre Attacken mit dem Kalauer zu quittieren, die lieben Kinderinnen und Kinder sollten doch, bitteschön, bei Cacao und Kuchen herzhaft zugreifen. Die Irritation aber blieb.

Hingegen blieb es nicht ausschließlich beim Namen Carlo. Unsere Katze – Carlo wurde unsere Katze, oder besser: Carlo suchte sich uns aus, zog Schritt für Schritt bei uns ein – ist eine vielseitige, komplexe Persönlichkeit mit zahlreichen unterschiedlichen Eigenschaften, Einstellungen und Stimmungen, eine Person mit einem höchst komplizierten Charakter. Und so ist es eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, daß Charlie und ich – so, als wären wir beide ihre Liebhaber – ihr im Lauf der Zeit zusätzliche Namen, Kosenamen, Necknamen gaben, Lo zum Beispiel, Dolly oder Dolores, ganz und gar ohne uns auch nur im geringsten lächerlich vorzukommen. Und wir nannten ihn beziehungsweise sie vor allem auch Carla. Besonders, als sie krank war. Aber ich greife schon wieder vor.

Der Sommer, der erste Sommer mit Carlo, ging zu Ende. Es wurde Herbst, und die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon veränderten die Welt. Am Nachmittag des elften September rief ich einen Redakteur in Berlin an, um mit ihm eine Vereinbarung über mehrere Artikel zum internationalen Jetset zu treffen und einige Termine abzustimmen.

»Halter, Sie haben Nerven. Ich kann es nicht fassen. In den USA sind mehrere Flugzeuge entführt worden, und Sie haben nur Ihre Society-Feuilletons im Kopf. Bekommen Sie in Ihrem Schwarzwald denn überhaupt nichts mit? Schalten Sie den Fernseher ein! Tut mir leid, aber ich muß jetzt schleunigst abbrechen.«

Ich legte auf. Carlo schlief auf der Terrasse. Ich stand im Wohnzimmer. Ich sah die Birke vor unserem Haus, ich sah den makellos blauen Himmel über New York, ich sah einen brennenden Turm, und ich begriff nicht, was ich wahrnahm. Wie Millionen andere wurde ich Zeuge, wie ein Flugzeug in den zweiten Turm raste. Ich sah einen Feuerball, und ich registrierte, wie der schwarze Qualm aus dem Gebäude quoll. Ich sah Menschen wie Puppen in die Tiefe stürzen, und ich sah die Türme in sich zusammenbrechen. Nie werde ich vergessen, wie Carlo auf den warmen Steinfliesen lag und ruhig schlief, während ich auf dem Bildschirm verfolgte, was sich in der Menschenwelt zutrug.

Noch am selben Abend begann ich zu recherchieren und schrieb in den folgenden Tagen und Wochen mehrere Artikel über die Reaktionen in Deutschland und der Schweiz und über George W. Bushs Rede vom zwanzigsten September, die ich mir aus dem Internet herunterlud. Je intensiver ich mich mit den Terroranschlägen und ihren Auswirkungen beschäftigte, desto glücklicher war ich (obwohl ich mir gleichzeitig wie der letzte Provinzspießer vorkam), daß wir in einem abgelegenen Schwarzwalddorf lebten, weitab von den sogenannten Hot spots der Welt. Und um so wichtiger wurde mir Carlo.

Auch in der Natur wurde es allmählich ungemütlich. Es wurde kalt und stürmisch. Der Westwind pfiff ums Haus, nahm die Blätter unserer Birke mit und peitschte den Regen waagrecht gegen die Fenster. Schlechte Zeiten für heimatlose Katzen. Der Nachbar, bei dem Carlo logierte, blieb häufig weg, so daß der kleine schwarze Kerl, wenn er nicht bei uns Unterschlupf fand, entweder aus- oder eingesperrt war. Außerdem mußte Carlo sein Dasein unter einem Dach mit einer riesigen Dogge, einem richtigen Bullenbeißer, fristen, den wir im Scherz Berganza getauft hatten und der ihm offenbar das Leben schwermachte.

Carlo kam also, wann immer er konnte, zu uns. Und er wollte auch bei uns übernachten. Das aber wollten wir nicht. So weit waren wir, so weit hatte er uns noch nicht, damals. Wir wollten keinen Ärger mit Carlos Besitzer. Und wir wollten keine demolierten Möbel. Bevor wir schlafen gingen, wurde unser Gast also regelmäßig vor die Tür gesetzt, und er dankte es uns jedesmal mit einem traurigen, vorwurfsvollen Carloblick.

Charlie und ich lagen dann im Bett und begannen mit einer Übung, die wir schon bald als unser Nachtritual bezeichneten, als unsere Katzenliturgie: Wir versicherten uns gegenseitig, daß Carlo schließlich nicht unsere Katze sei, daß sich der Nachbar möglicherweise schon Sorgen gemacht und sie gesucht habe, daß wir sie unmöglich über Nacht bei uns behalten könnten, ja, daß wir das überhaupt nicht dürften, daß unser Haus nicht katzengerecht eingerichtet sei usw., usw.

Eines Abends jedoch, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich erinnere mich noch gut daran, daß es schon dämmerte und gerade eine Regenfront im Anzug war, faßte ich mir ein Herz und ging zum Nachbarn hinüber. Mit Charlie hatte ich nichts abgesprochen.

Ich läutete an der Gartentür. Berganza kläffte aus vollem Hals. Rotzler erschien wie der leibhaftige Wotan, allerdings im Unterhemd und mit offenem Hosenlatz, nickte knapp mit seinem kahlen Schädel, verschränkte die Arme und baute sich wortlos vor mir auf. Ich schrie durch das Gebell hindurch, seine Katze – er nannte Carlo einfach ›Katze‹ – sei oft bei uns und fühle sich ganz offensichtlich wohl.

»Im Grunde ist sie schon längst zu uns umgezogen. Nur eben offiziell noch nicht. Wir mögen sie, der kleine Kerl ist uns ans Herz gewachsen. Wir würden auch gerne für ihn bezahlen, keine Frage.«

Rotzler lief puterrot an und spuckte aus.

»Was fällt Ihnen ein? Sie glauben wohl, mit Geld läßt sich alles machen. Kommt nicht in die Tüte!«

Er drehte sich auf dem Absatz um und schlug die Tür hinter sich zu.

Als Charlie nach Hause kam, sagte ich kein Wort.

II.

Aufgewachsen bin ich in den sechziger Jahren, in einem Dorf, in dem es noch Scheunen und Ställe, aber auch schon stark befahrene Durchgangsstraßen gab. Pisten mit hoher Mortalitätsrate. Keine meiner Katzen wurde alt, ein Kätzchen verschwand nach dem anderen. Jedesmal war es schrecklich, die Welt schien unterzugehen, ich trauerte wochenlang. Mia, meine Lieblingskatze, die ich noch mehr als die anderen liebte, fand ich auf dem Grünstreifen neben der Bundesstraße.

Als ich mit Felix zusammenzog, gab es keine Diskussion: Die klassische Papamamahaustierkonstellation kam nicht in Frage. Das war klar. Frei und unabhängig wollten wir sein. Karriere machen wollten wir und reisen. Vor allem mir war es wichtig, in nicht allzu großen zeitlichen Abständen andere Gegenden und Länder zu erkunden. Felix ist träger als ich, bodenständiger. Ihm genügt eigentlich sein heiliger Schwarzwald. Ich dagegen bin eine Nomadin. Ich habe Hummeln im Hintern. Mir kann es passieren, daß ich vor lauter Reisefieber rote Flecken im Gesicht bekomme, die meist erst dann wieder verschwinden, wenn die Entscheidung zum Aufbruch gefallen ist. Ich brauche Scenenwechsel, Tapetenwechsel – vorausgesetzt, der Cashflow läßt es zu. Schon als junges Mädchen bin ich, zum Ärger meiner Eltern, kreuz und quer durch Australien und die USA getrampt. Immer wieder überfiel mich auch später das Fernweh und zog mich in den Süden: nach Nordafrika, nach Portugal und vor allem nach Italien und Südfrankreich. Mein Traum war immer ein kleines Häuschen am Comer See, in der Umgebung von Grianta, oder im Roussillon. Kein Schloß, nur eine einfache Bleibe. Aber daraus wurde nichts.

Eines schönen Tages kaufte Felix, kauften wir unsere teure Schwarzwaldvilla in Glasmatt. Und im Lauf der Zeit legten wir uns nach und nach schöne, bisweilen auch sehr wertvolle Möbel zu. Da wir keine schmutzigen Teppiche oder zerkratzten Lederbezüge wollten, standen Haustiere jetzt erst recht nicht zur Debatte.

Wir bekamen allerdings auch keine Kinder. Was soll ich sagen? Etliche Jahre lebten wir mehr oder weniger von der Hand in den Mund und trauten uns nicht, eine Familie zu gründen. Felix hatte zu kämpfen, bis er sich als freier Journalist einen Namen gemacht hatte. Und ich bekam an der Uni zunächst nur knapp bemessene Kettenverträge. Das war unsere Gründerzeit. Als es uns dann finanziell gut ging, hatten wir uns längst daran gewöhnt, daß die Arbeit unseren Alltag dominierte. Felix schien von Tag zu Tag produktiver zu werden. Er schrieb regelmäßig für die NZZ, für die ZEIT und einige große Magazine. Und ich erhielt endlich eine anständig dotierte Planstelle am Zürcher Institut für Betriebswirtschaftliche Forschung.

Mein Job war anstrengend, aber er faszinierte mich. Meine Beziehung zu Felix war lange Zeit wunderbar. Ich liebte ihn, sein bärtiges Gesicht (er war immer schlecht rasiert), seine schwarze Lockenpracht, seine große Gestalt und seine dunklen, beinahe schwarzen Augen. Aber trotzdem fehlte etwas.

Wenn Tiere in einem kinderlosen Haus wichtig werden, ist man schnell mit dem bösen Verdacht bei der Hand, daß da Stellvertreter betüttelt und gehätschelt werden sollen. Lückenbüßer. Ob das bei uns zutrifft, weiß ich nicht. Okay, ich will es auch gar nicht wissen. Mittlerweile ist es mir schnurzpiepegal.