Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

"Toi, Moi et l’Antarctique"

Toulon, septembre 1837.

Alors que le navire du capitaine Jules Sébastien Dumont d’Urville s’apprête à larguer les amarres pour l’Antarctique, Avel de Sainson, un jeune cartographe fraîchement diplômé, cherche désespérément un emploi. Aspirant à une carrière de dessinateur, son projet contrarie toutefois sa sœur jumelle, Lilibelle, passionnée de botanique et avide de révolte. Elle pousse son frère à embarquer à bord de l’Astrolabe.

Avel, hésitant, accepte l’invitation à bord sans se douter que le capitaine n’est autre que son ancien amant. Les retrouvailles avec Sébastien, qui l’avait quitté sans explication, promettent des remous. Désireux de comprendre ce passé laissé en suspens, Avel s’embarque dans cette expédition en haute mer, ignorant encore l’aventure tumultueuse qui l’attend.

Entre rancœur et possibilités de réconciliation, Avel devra choisir entre laisser le passé les séparer ou profiter de ce voyage au bout du monde pour ouvrir son cœur à de nouvelles perspectives.

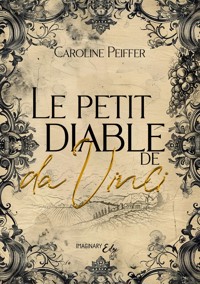

"Le petit diable de da Vinci"

Milan, été 1495.

Gian Giacomo Caprotti, surnommé « l’inculte » par son propre père, croise la route de Leonardo da Vinci. Contre quelques florins, le grand maître italien lui offre une place dans sa bottega, son atelier d’artiste.

Quelques années plus tard, celui que l’on appelle désormais Salai – le « petit diable » – n’a qu’une obsession : séduire Leonardo. Contraint de fuir Milan en raison de la guerre, Salai accompagne fidèlement celui qu’il aime depuis toujours. Modèle favori de l’artiste, conscient de son charme et de son pouvoir de séduction, il est déterminé à conquérir le cœur de son maître qui cherche à maintenir une distance professionnelle.

Qu’importe l’opprobre de l’Église. Dans la société de la Renaissance italienne, Salai incarne le péché, prêt à tout pour que Leonardo cède à la tentation.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Caroline Peiffer est originaire de Provence, mais vit en région parisienne depuis plusieurs années, où elle exerce le métier de professeur d’Histoire-Géographie.

Passionnée d’écriture et de littérature depuis l’enfance, notamment des mondes de l’imaginaire et des récits historiques, elle aime jouer avec le passé pour lui donner une autre réalité, ou inventer des mondes de toute pièce.

L’inclusion, la représentativité et les romances LGBTQ+ tiennent toujours une place prépondérante dans ses récits.

Curieuse, engagée et touche à tout, elle réalise aussi des chroniques littéraires sur son compte Instagram, des vidéos sur sa chaîne YouTube (Mme Peiffer) et des Interviews sur son podcast (Des livres & des mots).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Copyright

Couverture par Ecoffet Scarlett

Maquette intérieure par Ecoffet Scarlett

Correction par Sophie Eloy

© 2024 Imaginary Edge Éditions

© 2024 Caroline Peiffer

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés.

Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou production intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

ISBN9782385722678

Parce que toutes les histoires, nées de l’esprit, méritent d’être racontées.

Et que l’Histoire et l’imagination sont deux sources inépuisables d’aventures.

Informations :

L’histoire est inspirée des découvertes et voyages effectués par l’explorateur Jules Sébastien Dumont d’Urville.

Si le récit s’appuie en partie sur des faits historiques, il ne s’agit pour autant pas d’une biographique, mais bien d’une fiction. Aucune source historique n’atteste que la vie privée et intime de l’explorateur se soit déroulée ainsi.

1

Toulon, août 1837

J’ai toujours su que ma sœur était entêtée et qu’elle savait ce qu’elle voulait. Toutefois, je n’aurais jamais cru qu’elle irait jusqu’à rejeter une troisième demande en mariage. Debout sur le perron de notre maison, je la regardais faire signe à l’homme qui s’en allait dans sa calèche, la tête baissée.

—Ta sœur met mon cœur à rude épreuve, chuchota notre mère.

— Vous connaissez Lilibelle…

Je n’ajoutai rien, laissant mes mots en suspens, conscient que cela ne ferait qu’attiser la colère que je sentais poindre chez ma génitrice. L’homme que ma sœur venait d’éconduire était un banquier très réputé de Toulon, la ville où nous avions passé notre enfance. Nous revenions chaque été pour retrouver notre mère qui préférait l’air marin à celui de la capitale.

— Tu aurais pu faire un effort, murmura mère, les dents serrées, le regard rivé sur ma jumelle.

— Oh ! Je vous en prie.

Lilibelle était très jolie, dans sa robe recouverte de jupons blancs et brodée de multiples œillets. Elle tenait son ombrelle serrée entre ses doigts pour se préserver du soleil et ne lâchait pas monsieur Corbier du regard, un grand sourire sur les lèvres. Ses doigts s’agitaient dans les airs, pour dire au revoir au banquier.

Ma mère, Amélie de Sainson, paraissait mécontente. Elle serrait tant ses poings que je craignais qu’elle ne s’enfonce les ongles dans la paume. Quant à moi, je tâchais de faire bonne figure, en retrait, les mains derrière le dos, engoncé dans ma chemise trop serrée que je n’avais pas eu le temps de faire réajuster chez le tailleur. J’avais beau être maigrelet, les calissons de Naïs, la cuisinière, avaient eu raison de ma taille cet été.

Une fois monsieur Corbier parti, ma mère poussa un long soupir plaintif et retourna s’enfermer dans la maison. Je me retrouvais seul sur le perron de notre grande bastide provençale au ton ocre. Ma sœur referma son ombrelle et s’écria d’un air extatique :

— Et de trois !

J’arquai un sourcil, non par surprise, mais étonné qu’elle se laissât gagner à un tel débordement de joie alors que nous n’étions pas encore rentrés. Qu’elle manifestât ouvertement son désir de demeurer célibataire et de ne pas se marier - après avoir rejeté un autre prétendant - n’était pas une surprise pour moi, mais qu’elle le fit devant Gérard, le jardinier, ne manquait pas de toupet.

— Tu es fière de toi, j’imagine ? lui lançai-je.

— Et comment ! répondit-elle triomphalement. Tu as vu sa tête quand j’ai dit non ?

Oui, je l’avais bien vu. Je n’aurais pas aimé être à sa place.

— Franchement, ça te plairait d’être courtisé ainsi ? Comme si tu n’étais rien d’autre qu’un joli tableau à acquérir ?

—Je n’ai rien contre les tableaux.

—Moi non plus, mais je suis un être humain.

—Tu es une femme.

—Cela ne fait pas de moi un être humain ?

—Si, mais…

Elle leva la main, m’arrêtant avant que mes mots ne dépassent mes pensées. Mieux valait que je n’ajoute rien, au risque de me faire réprimander et qu’elle m’en veuille pour le restant de mes jours.

— Cet homme n’est qu’un coureur de dot et je l’ai remis à sa juste place, déclara-t-elle.

Je ne répondis rien. Au jeu des débats, j’avais vite appris que Lilibelle gagnait à chaque fois. Même quand elle avait tort, elle avait raison. Voilà une règle tacite établie depuis longtemps entre nous, à laquelle je n’osais plus m’opposer.

Autour, on entendait les cigales chanter, ainsi que le bruit des sabots des chevaux qui tiraient les calèches et les fiacres alors que les cochets leur hurlaient des ordres pour les faire avancer ou ralentir.

Chez nous, la cour se composait d’oliviers et de palmiers, et le chemin jusqu’à la sortie était parsemé de petits cailloux blancs. Notre mère avait fait planter un parterre de lavande qui remontait jusqu’à la bastide et qui s’associait bien aux autres plantes méditerranéennes. Les yeux de ma sœur s’attardèrent sur celles-ci.

—Pourquoi mère a-t-elle fait planter ces lavandes ?

—Elles sont jolies, répondis-je. Elles sentent bon.

—Elles sont fades et sans surprise. N’aurait-elle pas pu me demander conseil ? Je connais bien d’autres plantes à l’odeur moins entêtante.

Cela ne m’étonnait guère. Lilibelle affectionnait davantage les plantes exotiques qu’elle gardait enfermées dans sa chambre à Toulon, et qu’elle me forçait à côtoyer dans notre minuscule appartement parisien.

— Rentrons, décida-t-elle en me tirant par le bras. Le soleil me donne mal à la tête et j’ai besoin d’une citronnade.

Je me gardai bien de lui faire remarquer que c’était elle qui avait fermé son ombrelle et la suivis à l’intérieur. Elle referma la porte derrière nous et se précipita dans le petit salon où notre mère était déjà installée. Naïs apporta la citronnade et nous en servit trois verres. Je connaissais la domestique depuis l’enfance et je l’appréciais pour ses bavardages. Cette fois-ci, elle garda le silence, consciente qu’il ne fallait pas énerver ma mère plus qu’elle ne l’était déjà. Je récupérai mon verre, tout en laissant mon regard s’attarder sur l’extérieur. De là où nous nous trouvions, je pouvais contempler la rade de Toulon et l’arsenal. Les navires amarrés aux quais, mêlant voiles et vapeur, semblaient m’observer.

— Ce refus va mettre ton père dans l’embarras, annonça notre mère.

Je reportai mon attention sur ma jumelle. D’une main, elle retira la pique qui maintenait sa chevelure châtain clair prisonnière et poussa un soupir de soulagement en passant ses doigts entre ses mèches. Ensuite, elle se mit à les tresser pour les attacher sur le côté pendant que notre mère trempait ses lèvres dans la citronnade d’un air pincé.

— C’est la troisième fois, insista mère.

— Et je renouvellerai cela une quatrième fois si vous continuez à insister, sachez-le, déclara Lilibelle.

— Le mariage n’est pas aussi affreux que tu sembles le croire. Regarde-moi. Je vis ma vie ici, à Toulon, alors que ton père est à Paris la moitié de l’année. Tu pourrais t’accommoder d’un homme et trouver une façon de vivre tes passions à côté.

Lilibelle poussa un profond soupir.

— Je veux être exploratrice et prendre la mer. La vie maritale me semble incompatible avec mes projets.

— Tu es une femme, Lilibelle, ta place n’est pas sur un navire, mais dans une maison.

Ma sœur se redressa, prête à dérouler son discours. Je sirotai ma citronnade, dans l’attente. Pour l’avoir entendue de nombreuses fois prononcer les mots qu’elle s’apprêtait à dire, j’aurais presque pu les énoncer à sa place.

— C’est justement parce que je suis une femme que ma place ne devrait pas se trouver dans une maison, contra ma sœur. Mes passions pour l’horticulture et la botanique ne peuvent se cantonner à la Méditerranée, vois-tu. J’ai besoin de découvrir le monde et de faire ma place parmi les scientifiques de renom. Sinon, comment leur prouverais-je qu’une femme possède autant de légitimité qu’un homme dans ce monde masculin ?

J’aurais presque pu l’applaudir, mais je me contentai de ma boisson, car mère n’aurait pas apprécié. Pour preuve, elle s’était déjà tournée vers moi, l’œil mauvais. Je levai une main – tel un drapeau blanc – en signe de paix.

—Tu soutiens ta sœur, j’imagine ? attaqua-t-elle.

—Je ne tiens pas à donner mon avis.

—Avel est d’accord avec moi, déclara Lilibelle.

—Je suis d’accord avec Lilibelle, répétai-je.

Je vous l’avais dit, on ne contredisait pas ma sœur. Cette dernière me gratifia d’un sourire complice. Je venais d’acheter la paix des ménages. Du moins, de notre duo gémellaire.

— Justement, en ce qui concerne la botanique…, reprit ma mère.

—Le directeur du jardin des plantes me trouve très douée ! la coupa Lilibelle.

Pour confirmation, je hochai la tête. Depuis plusieurs années, ma sœur suivait des cours à l’école de botanique de Paris, qui se situait au centre du jardin des plantes. René Desfontaines1 en était l’actuel directeur et posait sur ma sœur un regard bienveillant et - je crois - amusé. C’était sans doute le seul, car, même si Lilibelle était douée pour retenir la nomenclature botanique et qu’elle était passionnée par les plantes depuis sa plus tendre enfance, elle n’en restait pas moins une femme. Cela me peinait pour elle, mais c’était ainsi, et je devais reconnaître que nos parents avaient raison quand ils estimaient qu’un mariage était ce qu’elle pouvait espérer de mieux si elle désirait se faire une place dans la société.

— Épouser un banquier pourrait t’aider, reprit ma mère.

—Pour quoi ? Compter les pissenlits ? ironisa Lilibelle.

— Développer ta passion, tout en ayant une situation.

— Je ne veux pas d’une situation, je veux me faire un nom en tant que botaniste.

Notre mère manqua de s’étrangler. Cela dit, pour une fois, j’étais d’accord avec elle. Aux bras d’un banquier, ma sœur aurait pu lui faire soulever des fonds pour partir écumer les mers lors de son voyage de noces. Quant au petit aristocrate qui l’avait courtisée le premier - bien qu’il soit chauve et court sur pattes - il avait l’avantage d’être aussi passionné qu’elle par l’horticulture. Ils auraient pu discuter. Mais non, elle s’obstinait à refuser toutes les demandes qui lui avaient été formulées et à dire qu’elle préférait être une grande aventurière célibataire. Et sans le sou, de surcroît.

—Tout cela inquiète votre père, reprit mère. Botaniste ! Enfin, Lilibelle, vous n’y pensez pas ?! Vous devez vous marier. Vous le savez. Votre père m’a encore écrit hier à ce sujet. Nous sommes dans une situation délicate. Le nom des de Sainson n’est plus au beau fixe.

—Je lui répondrai à votre place, si vous le souhaitez.

Notre père, Louis-Pierre de Sainson2, était ingénieur et travaillait aux services des armées de Paris. Nous avions beau être de noble naissance, notre position sociale n’était pas aussi affirmée que certains auraient pu le croire et nos comptes s’amenuisaient depuis plusieurs années. La révolution3 ne nous avait pas aidés à maintenir nos biens. Mon père avait perdu plusieurs de nos demeures familiales lors des révoltes qui avaient secoué le pays. Désormais, il comptait sur le mariage de Lilibelle pour assurer le redressement financier de notre famille et je devais bien avouer que cela m’arrangeait aussi. Pour ma part, je n’avais aucune envie de me marier et me trouvais soulagé que l’idée n’ait pas encore effleuré son esprit.

—Lui répondre ne suffira pas, continua mère. Enfin, Lilibelle…

— Cette citronnade est exquise, la coupa ma sœur. Avec quelles variétés de citrons a-t-elle été réalisée ?

Notre mère lui jeta un regard froid qui m’aurait fait me recroqueviller sur ma chaise s’il m’avait été adressé. L’insolence de ma sœur l’irritait. Heureusement, elle ne posait en général qu’un œil doux et affectueux sur ma personne, tandis que Lilibelle la rebelle se faisait souvent rouspéter. C’était ainsi depuis toujours et cela remontait à notre plus tendre enfance. On prêtait généralement aux garçons des qualités d’aventuriers, un profil turbulent et bagarreur, et on présentait les petites filles comme des êtres doux et délicats, qui restaient sagement assises sur un banc avec leurs mères pour boire le thé. Chez nous, c’était l’inverse. Lilibelle sautait dans les flaques de boue, grattait la terre et rêvait d’aventures. Quant à moi, je m’asseyais pour la regarder, un carnet de croquis à la main, mon fusain entre les doigts.

—Et si nous changions de sujet ? proposa Lilibelle. Parlons d’Avel.

—Oh non ! Pitié ! m’exclamai-je.

—Vous a-t-il montré ses dessins ?

—Oui, ils sont jolis, répondit notre mère.

Elle disait cela comme elle aurait posé un regard tendre sur les dessins d’un enfant. Mon cœur se serra. Au fond, j’aurais aimé que notre mère les trouve plus que jolis. J’aimais le dessin. Depuis petit, je ne rêvais que d’estampes et de peintures. J’affectionnais particulièrement le noir, le blanc et le crayon à papier. Avec Lilibelle, nous avions trouvé un compromis. Elle traquait des espèces botaniques et je les dessinais pour elle. À Paris, nous avions nos habitudes lorsque nous allions au jardin des plantes - presque tous les jours pour elle, un peu moins pour moi - et elle m’abreuvait de vocabulaires moitié latins, moitié français, que je ne retenais pas.

—Il a dessiné une magnifique Pistacia vera ! Incroyable.

—Il serait plus profitable pour la société que votre frère dessine autre chose que des arbres.

—En réalité, il s’agit d’un arbuste. Avel est mon assistant personnel.

—Votre frère n’a pas à être votre assistant.

En réalité, cela ne me gênait pas. Tant que je pouvais dessiner, j’étais prêt à suivre Lilibelle jusqu’au bout du monde. Je l’accompagnais et lui souriais, me contentant de reproduire ce qu’elle me montrait ou me décrivait. Toutes les espèces n’étaient pas représentées au jardin des plantes. Lilibelle se rendait donc régulièrement aux cours de monsieur Desfontaines et des autres professeurs en espérant collecter de nouvelles données. Ces derniers étaient publics et de nombreuses gens de la bonne société s’y pressaient. Les femmes de la bourgeoisie aimaient aller s’y instruire pour paraître érudites et enrichir les conversations dans les salons.

— Avez-vous eu l’occasion de visiter le cabinet de curiosités 4 de monsieur Léon quand vous êtes venue à Paris au printemps dernier ? demanda Lilibelle.

Ma mère secoua la tête, visiblement dépitée par la tournure de la conversation. Un sourire étira mes lèvres. Lilibelle m’avait forcé à visiter ce fameux cabinet. Nous n’étions pas les seuls à nous y presser ce jour-là, de nombreux intellectuels5 s’étaient découvert une passion pour les plantes ces derniers temps.

— Joseph Pitton de Tournefort a créé la notion de genre, continua ma sœur. Quant à Sébastien Vaillant, il est parvenu à démontrer la sexualité des végétaux en étudiant la floraison du pistachier, le Pistacia vera, justement. Et est-ce que vous avez lu Familles de plantes de Michel Adanson ? Il a permis de fonder la taxonomie botanique, pour nommer et classifier les plantes. C’est grâce à lui que monsieur Jussieu a établi la nomenclature des familles.

— Je ne comprends absolument rien à votre charabia, commenta notre mère.

Lilibelle poussa un nouveau soupir, telle une enseignante contrariée face à un élève particulièrement idiot.

—Uniquement parce que vous ne m’écoutez pas suffisamment. Je vous ai parlé de Carl Von Linné hier soir, vous vous souvenez ? Le Suédois. C’est lui qui a établi une classification des plantes basée sur la fleur et qui a créé la nomenclature binominale. Cela signifie que les plantes sont nommées par une combinaison de deux noms latins qui mentionnent à la fois le genre et l’espèce. Prenez l’olivier par exemple, les gens du commun l’appellent ainsi alors que les botanistes le nomment l’olea europaea. Vous comprenez ?

— Non.

— Vous ne faites aucun effort.

Pour la défense de notre mère, les propos de Lilibelle paraissaient obscurs à toute personne n’étant pas expert de botanique et d’horticulture. Moi-même, je parvenais difficilement à suivre les pensées de ma sœur, tant elles foisonnaient dans son esprit. Je devais tout de même lui reconnaître une certaine érudition. Pour ma part, j’étais tout bonnement incapable de me souvenir du nom de toutes les plantes qu’elle connaissait et le nom olivier me convenait bien mieux que celui qu’elle venait d’énoncer. Malgré moi, j’avais appris quelques noms à force de réaliser des croquis pour ses herbiers.

—Bon, il suffit, décréta soudain notre mère, faisant taire Lilibelle. Il est temps d’aller faire la sieste.

— Oh ! Vous nous quittez déjà ? fit semblant de s’attrister ma sœur.

Mère disparut, nous laissant seuls dans le salon. J’achevai de boire ma citronnade et me levai.

—Je vais aller dans ma chambre, moi aussi, déclarai-je.

—Attends !

Lilibelle m’attrapa par le poignet pour me forcer à me rasseoir. Entre nous, elle était l’autorité là où j’étais l’obéissance. J’étais pourtant sorti le premier du ventre de notre génitrice, mais elle affirmait avoir entendu dire par un médecin - lors d’un cours auquel elle avait assisté - que le second jumeau était en réalité le premier a avoir été fécondé, ce qui lui conférait une supériorité de facto. Je n’avais pas cherché le débat et avais hoché la tête, comme toujours avec ma jumelle.

— Il faut que nous parlions, annonça-t-elle en prenant un air solennel.

—Maintenant ?

—Oui, c’est très important.

Cela m’inquiétait, j’aurais préféré m’échapper. Je me rassis, habitué à ce qu’elle ait plusieurs idées par minute qui m’obligeaient généralement à sortir en fin de journée, plutôt que de profiter de ma sieste. Ce matin, par exemple, au lieu de se préparer pour recevoir monsieur Corbier, elle avait préféré déambuler sur le port pour contempler les navires en partance pour l’Afrique. Cela ne me dérangeait pas, car j’aimais les longues promenades et contempler la mer Méditerranée, mais je me serais passé de ses jacasseries à mes oreilles.

— Je t’ai trouvé un emploi, déclara-t-elle.

— Comment ? m’exclamai-je.

J’écarquillai grand les yeux. Ma sœur sortit de sous sa jupe un papier plié en quatre qu’elle me tendit. Je le récupérai en m’interrogeant sur la façon dont elle avait pu le dissimuler tout l’après-midi sans qu’il ne glisse. Je l’ouvris pour découvrir un morceau du journal de ce matin qu’elle avait découpé. Il y était indiqué que le commandant de L’Astrolabe, Jules Sébastien Dumont d’Urville, était à la recherche d’un cartographe pour son expédition en terre australe. J’observai la description de l’offre d’emploi avant de rendre la coupure à ma sœur.

— Je ne suis pas à la recherche d’un travail.

Elle riva son regard océan dans le mien. Je me recroquevillai.

—Tu dois travailler.

—Merci de me le rappeler, père.

—Ne fais pas l’enfant, Avel. Tu n’as pas le choix. Tu as été refusé aux Beaux-Arts.

—Ce n’est pas complètement vrai.

Ni complètement faux.

J’avais toujours souhaité faire des études d’arts, mais mon père m’avait poussé à entreprendre un cursus d’ingénierie, comme lui. Je m’étais spécialisé dans la géographie et la cartographie des territoires. Cette discipline était en pleine expansion depuis la découverte du Nouveau Monde et j’avais au moins l’avantage de pouvoir dessiner. J’étais bien loin de figurer parmi les meilleurs élèves de ma promotion, mais mon coup de crayon m’était d’une grande utilité là où les mathématiques appliquées me faisaient défaut. J’avais suivi les cours sans grand plaisir et avais toujours préféré profiter de mes journées libres pour m’incruster aux Beaux-Arts où j’espérais aller une fois libéré de mes études.

—Je suis navrée de remuer le couteau dans ta plaie, mais nous savons tous les deux que tu n’iras jamais aux Beaux-Arts.

Je lui jetai un regard attristé, sentant la colère enfler.

—Tu sais quoi ? Parfois, j’aimerais être une fille.

— Pour épouser un riche banquier ? lança-t-elle d’une voix haut perchée.

— Pour pouvoir m’adonner uniquement à ma passion, rétorquai-je, plutôt que d’être obligé de faire une carrière d’ingénieur ennuyante.

— Oh, Avel. Arrête de te plaindre.

Au contraire, j’étais déterminé à poursuivre mon mélodrame. Ma sœur profitait à loisir de sa passion pour les plantes - puisque mon père n’attendait d’elle aucune carrière professionnelle par la suite - et je jugeais que ma situation était beaucoup plus difficile que la sienne. Parfois, j’aurais préféré qu’on me force au mariage plutôt qu’à calculer durant des heures l’angle des côtes maritimes.

—Tu es diplômé de l’École Royale de Polytechnique, tu ne vas pas aller faire du coloriage, insista-t-elle.

—On appelle cela de la peinture, rétorquai-je.

—Père veut que tu entres à l’Arsenal.

—Grand bien lui fasse.

J’étais sorti diplômé en juin dernier et mon père tenait à ce que je trouve un emploi rapidement, ce pour quoi il m’avait renvoyé à Toulon pour l’été. Il espérait que j’intègre l’équipage d’un navire quand je désirais profiter de notre éloignement pour me tourner vers la peinture.

—Ce n’est pas ce que je souhaite, ajoutai-je dans un murmure.

—On n’a pas toujours ce que l’on veut dans la vie.

Malheureusement, Lilibelle disait la vérité, les Beaux-Arts m’avaient refusé à cause de mon âge avancé - à vingt-cinq, on était apparemment trop âgé pour apprendre à dessiner - et je me trouvais contraint de trouver un travail pour satisfaire mon père. J’espérais mettre à profit mes talents de cartographe pour servir la ville de Toulon ou une autre commune de ma région - Aix-en-Provence par exemple, qui me permettrait de mêler peinture et cartographie - à défaut d’intégrer un navire ou d’entrer dans l’armée, mais c’était sans compter sur la fougue de ma sœur.

—D’accord, tu ne veux pas être ingénieur, ni marin, reprit-elle. Mais tu possèdes un savoir géographique et tu es doué pour faire des cartes. Tu peux postuler et monter sur ce navire.

Je plissai les yeux, étonné de son insistance. Tenait-elle à me faire quitter la ville ? Voulait-elle m’éloigner d’elle ? Pourquoi ?

— Je ne suis pas un aventurier, protestai-je.

— Mais moi si, et je te protégerai.

— Je ne tiens pas à être protégé par ma sœur, rétorquai-je avec le peu de virilité que je possédais. De plus, j’ai rendez-vous à Aix-en-Provence la semaine prochaine avec un peintre qui propose de me donner des cours du soir et je dois aussi rencontrer le maire pour…

— … tu n’as pas besoin de cours, Avel, tu es un artiste né et un dessinateur accompli.

— Justement, laisse-moi mettre à profit mes talents pour peindre plutôt que faire la guerre. Obtenir ce poste que je convoite à Aix m’offrirait l’avantage de mêler ma passion à mon devoir.

— Qui te parle de faire guerre ? s’étonna-t-elle. Monsieur Dumont d’Urville recherche un homme pour cartographier des lieux inexplorés. Il prépare une expédition en partance pour le pôle Sud. C’est notre chance et nous ne devons pas la laisser passer.

Je plissai encore plus les yeux. Pourquoi répétait-elle « nous », alors qu’il était censé s’agir de « moi » ? Cette fois, je percevais clairement l’anguille sous la roche. Lilibelle voulait obtenir quelque chose et elle m’utilisait.

— Notre chance ? répétai-je. Je croyais que cela me concernait moi ?

— Je compte bien évidemment t’accompagner dans cette entreprise.

Je restai perplexe.

—Quoi ? m’écriai-je.

—Ne fais pas cette tête. J’ai déjà contacté Jean-René Constant, l’ami chirurgien de père, et il m’a promis de te recommander auprès du commandant. Il a été engagé comme maître chirurgien à bord.

J’ouvris la bouche pour répliquer et me défendre, mais elle ne me laissa pas le temps et poursuivit :

— Père n’acceptera jamais que tu te contentes de dépenser sa fortune pour faire du dessin, et tu le sais. Cette expédition te permettra de te faire un nom et peut-être même d’obtenir un prix auprès de la Société de Géographie. Monsieur Dumont d’Urville a déjà exploré l’Océanie et il a obtenu le grade de capitaine de frégate à son retour. Grâce à lui, nous avons pu cartographier les îles Loyautés, les côtes de la Nouvelle-Zélande, et même une partie des îles Tonga et des Moluques.

Je ne pouvais nier méconnaître entièrement notre globe, car mes études m’avaient obligé à réaliser et apprendre des cartes de géographie. Je savais que de nombreux explorateurs avaient entrepris des voyages en direction de l’Océanie avec le désir de faire des découvertes novatrices et de cartographier l’espace. Le nom de Dumont d’Urville ne m’était pas étranger non plus, mais je ne comptais pas grimper sur son navire pour autant.

— C’est un voyage dangereux, objectai-je. Partir en Océanie est une chose, mais explorer des terres inconnues, vers le pôle Sud, à la merci des icebergs, en est une autre.

— Tu dois apprendre à contrer tes peurs.

— Je n’ai pas peur. Simplement, je n’ai aucune envie de voyager si loin de chez moi. Je n’ai pas le pied marin et aucun attrait pour l’aventure.

— Ce serait pourtant excellent pour ta carrière. Tu es cartographe, bon sang ! Tu ne vas pas te contenter de dessiner des collines. Pourquoi aurais-tu choisi cette profession autrement ?

— Père m’y a obligé, et tu le sais.

Je me renfrognai, bougon. Lilibelle décidait toujours de tout pour nous et j’étais bien décidé à ne pas me laisser faire cette fois-ci. Du moins le pensais-je.

Elle se pencha en avant et posa ses deux mains sur mes cuisses, en froissant mon pantalon au passage.

— Je veux monter sur ce navire, déclara-t-elle avec force.

— Même si je parviens à me faire embaucher - ou que tu parviens à le faire pour moi - tu n’as aucune raison de venir. Mère te l’a rappelé, tu es une femme et…

La baffe qu’elle m’envoya faillit me couper la respiration et me fit monter les larmes aux yeux. Je clignai plusieurs fois des paupières, honteux d’avoir haussé la voix et abordé ce sujet. Nous avions un contrat, elle et moi, et il consistait principalement à ne jamais nous rappeler nos conditions mutuelles.

— Ne redis jamais cela.

— Je ne redirai jamais cela, promis-je.

Elle pointa son doigt sur moi, menaçante.

— J’ai un plan, expliqua-t-elle. Je vais m’habiller en homme et te servir d’assistant. Tu m’appelleras Lilian. Et quand nous reviendrons auréolés de gloire, je révèlerai au monde entier ma condition féminine. Ainsi, je leur prouverai qu’une femme est aussi compétente qu’un homme comme exploratrice et botaniste.

Je n’osais plus répondre. Elle avait pensé à tout et mon avis ne semblait pas lui importer. Du reste, je détestais savoir ma sœur triste. Si elle montrait rarement ses faiblesses et ses tristesses, je l’entendais souvent ruminer sa colère face à cette société qui plaçait les femmes sous la tutelle de leur père, puis de leur mari6. Jusqu’alors, j’étais décidé à tout faire pour qu’elle puisse être reconnue et qu’elle s’émancipe, mais je n’avais jamais pensé qu’il me faudrait partir au bout du monde pour cela.

Pourtant, devant ses grands yeux insistants, aussi bleu clair que les miens, recouverts de larmes, je finis par plier.

—Bon, c’est d’accord.

Renonçant à toute idée de me battre, je plaçai mes mains entre les siennes et la pris dans mes bras.

— Tu es le meilleur, petit frère, me susurra-t-elle à l’oreille.

— Je te déteste, répondis-je, j’espère que tu le sais.

— Je ferai de toi le plus grand des cartographes. Tu ne regretteras pas cette aventure.

Elle se leva d’un bond, un sourire sur les lèvres, l’air ragaillardi, et décida que nous avions trop traîné dans le salon et qu’une bonne balade en ville nous ferait du bien. Je me levai pour la suivre. Il faudrait quand même qu’elle comprenne que c’était elle qui devrait me servir d’assistante et non l’inverse lorsque nous serions sur L’astrolabe.

2

Toulon, septembre 1837

La fin du mois d’août fut consacrée aux préparatifs de notre voyage. Lilibelle était partie du principe que l’affaire était pliée, mais je devais encore rencontrer le capitaine de l’Astrolabe début septembre pour savoir si je lui convenais. Au fond de moi, j’espérais qu’il ne me prendrait pas sur son navire, car mon désir de partir à l’aventure ne s’était toujours pas manifesté. À l’inverse, ma sœur ne parlait plus que du voyage.

— Tu te rends compte, Avel ! Nous allons devenir des aventuriers.

— Si je suis embauché, répétai-je.

— Tu seras embauché.

Ma sœur n’en démordait pas. Je n’avais pas intérêt à saboter l’entretien, sinon elle m’assassinerait. Je l’en croyais bien capable.

Ces dernières semaines, Lilibelle m’avait entraîné dans toutes les boutiques de la ville de Toulon pour nous trouver des tenues d’aventuriers des mers. Je possédais maintenant plus de vêtements de marin que ma garde-robe n’en avait jamais compté. Je la regardais dépenser sans compter l’argent de notre famille, incapable de lui mettre le holà, et signais les lettres de crédit pour nous deux. En tant que femme, non mariée qui plus est, Lilibelle était sous la tutelle de notre père. Ma mère et moi étions les seuls autorisés à dépenser l’argent de ce dernier en son absence.

— J’ai écrit à père, il est ravi. Il m’a encouragée à te pousser vers cette opportunité.

— Tu m’en vois ravi, ironisai-je.

Ma sœur avait écrit à notre père dès le lendemain de l’annonce pour lui signifier qu’elle m’avait trouvé un emploi. Son ami Jean-René avait déjà parlé de moi à monsieur Dumont d’Urville. J’étais donc contraint et forcé de céder aux forces du destin, qui semblaient ne pas tenir compte de mon avis personnel.

Mon dernier espoir d’échapper à ce voyage à l’autre bout de la terre reposait dans le rejet que pourrait m’opposer le capitaine. S’il me disait non, j’affronterais la déception de ma jumelle, mais non sa colère, ce qui me semblait plus facile à gérer dans le temps.

Le matin de mon rendez-vous, je me réveillai de bonne heure et entreposai mes carnets de dessin dans un sac que je comptais porter en bandoulière. Ensuite, je rejoignis les deux femmes de ma vie, assises à la table de la salle à manger. Naïs avait déjà servi le thé, et jacassait avec Lilibelle. Je pris un morceau de la fougasse au sucre qu’elle avait confectionnée et dont je raffolais. Ma jumelle fit de même.

— Votre ligne, Lilibelle, la sermonna notre mère.

— Vous n’avez rien dit à Avel, protesta ma sœur.

— Votre frère a besoin de force, il est maigre comme un coucou7. Reprenez-en davantage, mon fils.

Je m’en servis un autre morceau que je trempais dans mon thé, non sans essuyer un regard courroucé de ma sœur. Elle détestait que je bénéficie de privilèges.

— Par contre, Avel, surveillez vos manières.

J’arrêtai de tremper ma fougasse et me redressai. Ma mère détestait quand je ne me comportais pas avec des manières de gentleman, sachant que tenir ma viennoiserie avec les doigts n’en faisait visiblement pas partie. Ma sœur ne faisait pas plus de manières pour se sustenter, mais même si je désirais en principe être le fils parfait, je préférais céder à l’appel du sucre pour cette fois-ci.

Quand l’horloge sonna neuf heures, je me levai de table en essuyant mes doigts sucrés sur ma serviette. Ma sœur, grand sourire aux lèvres, leva ses deux pouces en l’air pour m’encourager.

— Je suis sûre que tu seras parfait, me dit-elle.

— Je vais faire de mon mieux.

Ce qui aurait pu se traduire par « Je vais essayer de faire en sorte que monsieur Dumont d’Urville ne m’apprécie pas ou qu’il remarque à quel point je suis terrifié à l’idée de partir sur un bateau, car je n’ai pas l’âme d’un aventurier ». Lilibelle ne sembla pas lire mon désappointement sur mon visage et se leva pour me planter un baiser sur la joue. Je me frottai celle-ci pour essuyer les traces de sa bave et embrassai ma mère avant de sortir de la maison.

— Avez-vous besoin d’une calèche ? proposa ma mère.

— Ce ne sera pas nécessaire, je vais marcher.

Le port n’était pas loin et j’avais besoin de m’aérer. Du reste, je n’allais pas héler un cocher pour si peu de route, cela aurait été une dépense d’argent inutile. Il faisait beau et le soleil brillait déjà haut dans le ciel pour un début de matinée. Je déambulai un moment dans les rues, car je n’avais pas rendez-vous avant dix heures. J’avais préféré partir tôt pour m’assurer d’être à l’heure, car je craignais toujours d’être en retard. Même si je n’avais pas envie d’être embauché, je ne voulais pas non plus envoyer une trop mauvaise image de moi. Le peintre que j’avais contacté à Aix-en-Provence avait accepté de reporter notre rendez-vous pour la fin du mois et je devais aussi me présenter à la mairie de la même ville, où j’espérais trouver un emploi pour cartographier la région. Cela serait toujours mieux qu’un navire et Lilibelle devrait se contenter d’un frère dans un bureau, une situation que je jugeais tout à fait enviable.

Je traversai le boulevard de Strasbourg et descendis vers la vieille ville. Les rues étaient étroites et les immeubles de trois étages donnaient l’impression de se trouver en Italie. Dans les appartements, les habitants s’interpelaient pendant que les femmes accrochaient les linges qui gouttaient sur les passants. J’appréciais la chaleur des rues et les Toulonnais, presque autant que je détestais les Parisiens. Je n’avais pas pu profiter de Paris lorsque j’y vivais, car mon emploi du temps d’étudiant ingénieur ne me permettait que peu de sorties. Et quand je réussissais à prendre du temps pour moi, j’étais obligé d’aller au jardin des plantes avec Lilibelle. Mes seuls moments libres se trouvaient de nuit. Je me rendais toujours dans les mêmes lieux, ce qui me laissait peu de temps pour visiter le reste de la ville.

J’aurais aimé découvrir Paris et apprendre à l’aimer comme j’aimais Toulon. Vivre dans la capitale n’avait rien eu d’une partie de plaisir. Les rues étaient insalubres, certains quartiers faisaient peur le soir et la ville était de plus en plus peuplée. Tous les habitants des campagnes semblaient s’y être donné rendez-vous, surtout depuis que les industries avaient commencé à pousser comme des petits pains dans les banlieues alentour. Depuis le début du siècle, les campagnes se vidaient en même temps que les usines se multipliaient, dégageant dans le ciel des relents de fumée noire. Les bourgeois de tous les pays se pressaient pour acquérir la toute nouvelle machine à vapeur. Ils investissaient dans la création de complexes usiniers et de manufactures gigantesques, quand d’autres ouvraient des mines dans le nord et l’est du pays pour exploiter la houille8.

Heureusement, mon père n’attendait pas de moi que je devienne un industriel ni un entrepreneur, et même s’il aurait sans doute aimé augmenter notre fortune en investissant notre capital dans l’exploitation d’une mine, son cœur d’ingénieur l’avait poussé à m’encourager à faire carrière dans l’ingénierie plutôt que dans le commerce. C’était toujours moins bien que les Beaux-Arts, mais je préférais encore l’X9 plutôt que d’autres écoles.

— Eh ! Regarde où tu vas, petit ! me héla une voix.

Perdu dans mes pensées, je n’avais pas vu l’homme face à moi. Je m’écartai d’un bond pour éviter de me prendre un coup et m’excusai.

— Eh ! Le bourgeois ! Ça t’dit du poisson ? m’appela un pêcheur.

—Non, merci, répondis-je poliment.

J’arrivai sur le port, les activités foisonnaient, mêlant dockers et pêcheurs.

— Pousse-toi de là, morveux !

Je sursautai, une main sur le cœur, alors qu’un docker me repoussait pour pouvoir décharger sa marchandise. Un instant, le souvenir de mes camarades d’étude me revint en mémoire et je frissonnai, avant de me reprendre. Je devais me dépêcher de trouver le navire, je ne survivrais pas longtemps ici autrement.

Ce n’était pas le moment de penser à mes anciens camarades de promo, pas maintenant que j’étais si proche du navire de monsieur Dumont d’Urville. Je relevai d’ailleurs la tête en apercevant la corvette. Ces navires, conçus pour être des bateaux de guerre légers et rapides, se constituaient de trois-mâts carrés. L’astrolabe ne faisait pas exception. Il possédait toutes les caractéristiques que l’on prêtait aux voiliers.

Plissant les sourcils, je m’étonnais que le capitaine n’ait pas choisi d’investir dans la vapeur. De plus en plus de navires de ce type opéraient des changements radicaux en délaissant le vent au profit de la force opérée par les machines. Pourquoi le capitaine n’avait-il pas converti son navire pour s’affranchir des contraintes naturelles ?

De là où je me trouvais, je pouvais voir les deux mâts principaux. Sur la proue, attachés entre le beaupré10 et la misaine11, se trouvaient les focs triangulaires, permettant la remontée du vent. Comme le bateau était à quai, les voiles étaient nouées. Je m’approchai, pas forcément rassuré à l’idée de monter. Un matelot se trouvait à proximité. Il me jeta un regard noir en me voyant faire un pas dans sa direction.

— Z’êtes qui vous ? demanda-t-il avec un fort accent du sud.

Il avait un strabisme, une casquette enfoncée sur la tête et il était plus petit que moi. C’était assez rare pour être souligné, car je n’étais pas très grand et faisais tout juste un mètre soixante-dix.

— Avel de Sainson, me présentai-je en tendant la main.

Il la regarda avec suspicion et je la rangeai dans ma poche, mal à l’aise. Devant son air bougon et sa vieille veste trouée, je me demandais si j’avais bien fait de me vêtir comme je l’avais fait. Ma tenue était à la mode de notre siècle, mais pas forcément appropriée pour grimper sur un navire. Je portais un pantalon long de couleur sombre associée à une veste de la même couleur censée créer un ensemble homogène. Mon chapeau haut était posé sur mes cheveux châtains bien coiffés.

En clair, j’avais plus l’air d’un dandy anglais que d’un jeune cartographe en quête d’aventure. Lilibelle m’en avait fait la remarque en quittant la maison, mais je n’en avais pas tenu compte. Je n’allais pas cacher mon affection pour la mode et l’élégance juste pour la satisfaire. Au moins à Paris, je n’étais pas pointé du doigt pour mes manières, surtout dans certains quartiers où j’aimais déambuler la nuit.

— Vous v’nez pour l’embauche c’est ça ? Faut vous présenter au quartier-maître. C’est lui qui gère ça.

— J’ai rendez-vous avec le capitaine, expliquai-je en tendant mon laissez-passer.

— Mouais, j’m’en doute ! Mais vous r’ssemblez pas à un marin, l’quartier-maître risque de douter de vos capacités. M’enfin ! C’est pas à moi de décider d’ça ! J’suis qu’un matelot après tout ! On m’demande pas de réfléchir.

L’homme mangeait ses mots, je peinais à suivre son discours. Ne sachant quoi répondre, je me contentai d’un sourire. Il ricana.

Jean-René Constant, l’ami chirurgien de mon père, m’avait envoyé un laissez-passer en début de semaine pour s’assurer que je pourrais monter sur L’astrolabe. Le marin y jeta à peine un coup d’œil et me fit signe de monter sur le pont principal. En quelques enjambées, je traversai la planche qui permettait d’accéder au premier pont du navire et me retrouvai sur un plancher en bois vernis, entouré de matelots affairés. La corvette ne quitterait pas Toulon avant plusieurs semaines, mais le quartier-maître devait s’occuper de charger les vivres sur le navire, nécessaires pour traverser l’océan Atlantique. D’après ce que j’avais compris, L’astrolabe ferait voile jusqu’au Brésil avant de se réapprovisionner, ce qui signifiait un voyage d’au moins un mois, voire plus, pour atteindre les côtes brésiliennes.