Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

Milan, été 1495.

Gian Giacomo Caprotti, surnommé « l'inculte » par son propre père, croise la route de Leonardo da Vinci lors d'une visite au domaine viticole familial. Contre quelques florins, le grand maître italien lui offre une place dans sa bottega, son atelier d'artiste où il forme ses apprentis.

Quelques années plus tard, celui que l'on appelle désormais Salai - « le petit diable » - demeure un piètre artiste. Son obsession n'est autre que de séduire Leonardo. Contraint de fuir Milan en raison de la guerre, le maestro l'entraîne dans ses voyages à travers l'Italie. De Mantoue à Florence, en passant par Rome, puis jusqu'en France, Salai accompagne fidèlement celui qu'il aime depuis toujours. Malgré les efforts de Leonardo pour maintenir une distance professionnelle, concentré sur ses œuvres et ses inventions, Salai n'a d'yeux que pour lui. Modèle favori de l'artiste, conscient de son charme et de son pouvoir de séduction, il est déterminé à conquérir le cœur de son maître.

Qu'importe l'opprobre de l'Église. Dans la société de la Renaissance italienne, Salai incarne le péché, prêt à tout pour que Leonardo cède à la tentation.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Caroline Peiffer est originaire de Provence, mais vit en région parisienne depuis plusieurs années, où elle exerce le métier de professeur d’Histoire-Géographie.

Passionnée d’écriture et de littérature depuis l’enfance, notamment des mondes de l’imaginaire et des récits historiques, elle aime jouer avec le passé pour lui donner une autre réalité, ou inventer des mondes de toute pièce.

L’inclusion, la représentativité et les romances LGBTQ+ tiennent toujours une place prépondérante dans ses récits.

Curieuse, engagée et touche à tout, elle réalise aussi des chroniques littéraires sur son compte Instagram, des vidéos sur sa chaîne YouTube (Mme Peiffer) et des Interviews sur son podcast (Des livres & des mots).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

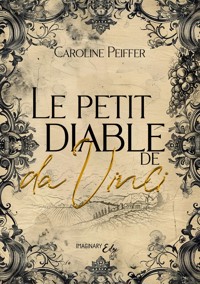

Couverture par Ecoffet Scarlett

Maquette intérieure par Ecoffet Scarlett

Correction par Emilie Diaz

© 2024 Imaginary Edge Éditions

© 2024 Caroline Peiffer

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés.

Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou production intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

ISBN : 9782385721602

Avant-propos

Ce roman est une fiction. Elle se passe à la Renaissance et s’inspire de faits réels, dans une époque où les mœurs sont différentes de notre société.

L’histoire se base sur la vie de Leonardo da Vinci et se concentre sur sa relation avec son apprenti, Gian Giacomo Caprotti, surnommé « Salai » (« petit diable » en italien).

Je décline toute responsabilité sur le caractère de Salai. Il s’agit d’un personnage historique décrit dans les textes comme « impertinent, insolent, voleur, égoïste et menteur ». Soyez donc indulgent.e.

Enfin, ce récit n’étant pas une biographie, ni une thèse historique, mais bien une fiction, j’ai pris quelques libertés par rapport à l’Histoire officielle. Certains événements, dates, réactions ou âges des personnages, sont susceptibles d’avoir été modifiés.

J’espère que mes amis historiens me pardonneront d’avoir joué avec l’Histoire.

Et les autres aussi.

Prologue

Porta Vercellina, Milan, Été 1495

Avant de rencontrer Leonardo da Vinci, on m’avait toujours considéré comme « inculte, ignorant et bon à rien ».

Après ma rencontre avec Leonardo da Vinci, je compris que j’étais bel et bien « inculte, ignorant et bon à rien », mais que cela pouvait plaire.

Pire encore, l’artiste et propriétaire, dont mon père ne cessait de louer les qualités, était prêt à dépenser de l’argent pour m’acheter. Moi, le fils dont on ne savait que faire. L’inutile. Le voleur. L’ingrat. Celui que son père chassait avec ses pieds quand il volait des grappes de raisins dans son précieux vignoble qu’il entretenait avec la passion et la patience d’un orfèvre. Celui à qui on donnait des coups de bâton pour qu’il lui obéisse. Celui que l’on jugeait responsable de la mort de sa défunte mère.

Allongé contre la terre rêche et sèche, les vêtements sales et déchirés, j’étais occupé à dévorer un à un des raisins au goût sucré, quand les bottes de mon père se présentèrent à quelques centimètres de mon visage. Nullement perturbé par son ombre - au-delà du fait qu’elle me masquait le soleil - ni par la perspective de me recevoir des frappes de sa précieuse canne, je continuais de manger avec gloutonnerie, jusqu’à ce que ce cher Pietro se mette à hurler :

— GIAN GIACOMO ! COMMENT OSES-TU ?

Toujours aussi imperturbable – ou trop habitué à ses hurlements et ses excès de colère – je pris le temps de terminer mon goûter avant de me relever. La terre collait mon pantalon, des restes de raisins s’agrippaient à mes ongles et mes mains étaient rouges, tirant sur le mauve, à cause du fruit. Mon père se tenait droit, une main agrippée autour du pommeau de sa canne, le regard noir et furieux. Lentement, un sourire insolent sur le visage, j’époussetai ma chemise et m’essuyai les mains sur mon pantalon. À cet instant, s’il retenait sa haine, ce n’était pas par bonté d’âme. Mon paternel était accompagné d’un homme d’environ quarante ans, très distingué et qui me fixait.

Mon regard s’attarda sur ce monsieur, sans doute venu de la ville, qui portait un sac sur l’épaule, d’où dépassaient des carnets, des crayons et des pinceaux. Cet accoutrement me sembla étrange et en inadéquation avec le décor. J’étais plus habitué à voir des employés, éventuellement des domestiques, que des personnes de son rang. J’apprendrai plus tard que, ce jour-là, le maître italien s’était ainsi vêtu pour faire honneur à Francesco Sforza1, chez qui il livrait commande d’une statue équestre. En temps normal, il était beaucoup moins apprêté.

— GIAN ! Réponds-moi quand je te parle ! hurla de nouveau mon père.

Je bâillai à m’en décrocher la mâchoire, puis haussai les épaules.

— Vous m’avez posé une question ? arguai-je, l’air le plus innocent possible.

Je savais que cela le mettait en rage quand je souriais et répondais avec arrogance, mais j’aimais jouer les imbéciles. Cela m’amusait. Dans ce rôle-ci, j’excellais.

— Jeune impertinent ! éructa-t-il. Tiens-toi droit ! Et baisse les yeux.

En soufflant, je m’exécutai. Tout cela m’ennuyait. Je me trouvais bien, il y a quelques instants, assis sous ma vigne. Le soleil baignait mon visage de chaleur, je prenais des couleurs, j’entendais le bruit des cigales et je profitais de ce bel après-midi de fin d’été. Tout était parfait, avant que mon géniteur ne vienne troubler cet instant paradisiaque.

Pour faire bonne figure, et éviter de l’énerver davantage, je fixai mes chaussures – sales, elles aussi – et battis du pied.

— Ce n’est pas grave Pietro, laissons ce jeune garçon tranquille, entendis-je.

Incapable d’observer mes pieds plus longtemps – c’était vraiment très ennuyant -, je relevai les yeux vers l’homme qui parlait. Maintenant que je le regardais de plus près, ses traits ne m’étaient pas inconnus. Il me sembla alors me rappeler que mon père avait évoqué une visite, lors du dîner, hier soir. Lissandro, mon aîné, en avait parlé durant des heures, vantant les talents d’un prétendu génie florentin. Puis, Arturo avait demandé s’il s’agissait de celui possédant les terres sur lesquelles nous vivions. Mon père avait acquiescé. Moi, je m’étais contenté de dévorer mon assiette, si bien que la majeure partie de la conversation m’avait échappé.

Maintenant que je m’en souvenais, il était vrai que le propriétaire du domaine devait passer. Il se trouvait à Milan pour quelques jours et effectuait un contrôle qualité sur ses vignes. J’observai encore plus attentivement ce dernier et me rendis compte que le visage correspondait effectivement à celui exposé au-dessus de la cheminée du petit salon. Une barbe de quelques jours, des traits fins, les bras forts et musclés – sans doute rompus à l’exercice de la sculpture et de la peinture –,des cheveux bruns, tirant sur le gris, et des yeux couleur olive. Vertes, les olives. Je compris alors qu’il s’agissait de Leonardo da Vinci.

— Il devrait être à l’étude, indiqua mon père au propriétaire. Gian, que faisais-tu allongé sous cette vigne ?

— Je prenais le soleil et mon goûter, indiquai-je.

Dans un imperceptible mouvement –pour celui qui n’est pas habitué à recevoir des coups –je perçus celui du bras de mon père. Par instinct, je reculai d’un pas, près à m’échapper. Mon geste n’échappa pas au maître. Leonardo da Vinci porta son attention sur Pietro, puis posa ses doigts sous son menton bien dessiné, légèrement carré, comme s’il réfléchissait. J’en profitais pour lui subtiliser un pinceau. Je commençais à trouver le temps long et j’aurais voulu m’enfuir, d’autant que je n’étais jamais à l’aise en présence de mon géniteur.

J’allais le faire, quand le maestro2 demanda :

— Pour combien de florins me le laisseriez-vous ?

— Je vous demande pardon ? s’exclama mon père, surpris.

Pour une fois – sûrement la première et la dernière fois – mon géniteur et moi étions aussi étonnés l’un que l’autre.

— Aussi impertinent soit-il, mon fils n’est pas à vendre, rétorqua mon père.

Mon cœur se serra de gratitude. Comptais-je finalement un peu à ses yeux ?

— Du moins, pas à n’importe quel prix, ajouta-t-il.

L’élan d’espoir qui m’avait saisi s’éteignit comme une flamme consumée. J’étais bien une charge pour lui, dont il pourrait se débarrasser moyennant une certaine somme. Je m’en voulus d’avoir cru une seconde qu’il tenait à moi.

Je me crispai, les mains agrippées autour du pinceau que je cachais dans mon dos, le cœur transpercé par ses mots. Comme toujours, je n’avais aucune valeur d’après lui, sinon marchande. Mes frères comptaient beaucoup plus. Eux, au moins, ne lui faisaient jamais honte. Lissandro reprendrait le vignoble, Arturo avait trouvé une place comme apprenti chez un riche banquier et épouserait certainement sa fille. Quant à moi, j’étais la chèvre boiteuse de la famille. Celle dont on ne savait que faire, qui vous handicapait. Mon père avait bien tenté de m’éduquer religieusement, dans un désir secret de me voir entrer dans les Ordres, mais là aussi, je l’avais déçu. La seule chose que je trouvais intéressante à l’église, c’était les hosties que je dévorais, caché derrière l’autel. Ou bien les bougies que je m’amusais à faire tomber une à une, dans l’espoir de mettre le feu à la bâtisse.

Cet épisode m’avait valu les pires coups de bâton de ma vie. J’en gardais encore des cicatrices dans le dos.

— Je ne vous parle pas de l’acheter, reprit Leonardo da Vinci. Je vous parle de me le confier pour qu’il intègre la bottega3, et devienne mon apprenti.

Je relevai vivement la tête. Qu’avait-il dit ? Le visage de mon père changea. De stupéfaits, ses yeux devinrent avides. Il reconsidéra Leonardo da Vinci. L’impression qu’il tenait à moi – que j’avais brièvement cru percevoir dans son étonnement – disparût presque aussi vite qu’elle était arrivée. Mon géniteur opina de la tête en caressant sa barbe.

— Votre apprenti ? répéta-t-il.

Les yeux de mon père passèrent de Leonardo da Vinci à moi. Un mince sourire étira ses lèvres. Il soupira et laissa échapper un son qui ressemblait à un gloussement. Riait-il à mes dépens ?

— Gian n’a aucun talent. Il brûlera votre atelier, s’il le peut.

— Je ne pense pas.

— Vous ne le connaissez pas. Cet enfant est le diable, sous les traits d’un ange.

— C’est ce que nous verrons, trancha le maestro. Combien ?

Tout en réfléchissant, mon père plissa les yeux, sa main serrée autour du pommeau de sa canne. Celle-ci brillait au soleil. Toute cette histoire commençait à me mettre mal à l’aise. J’avais de plus en plus envie de prendre mes jambes à mon cou et de trouver refuge dans la cave, où nous entreposions les bouteilles de vin. Là-bas, je pourrai m’allonger sous un tonneau et boire tout mon saoul4.

Pendant que mon père et Leonardo da Vinci discutaient à voix basse, échangeant sur les termes d’un « contrat » potentiel, j’en profitai pour me rapprocher discrètement et lui chapardai un autre pinceau. J’ignorais à quoi ils me serviraient, mais j’avais toujours aimé posséder ce qui ne m’appartenait pas. Je les ajouterai à ma collection.

— Vingt florins ? proposa mon père.

— Marché conclu.

Le maître tendit sa main. Mon père la fixa, les yeux grands ouverts. J’ignorais la valeur de ce chiffre, mais à en juger par la tête qu’affichait mon paternel, la somme était importante. Un brusque sentiment d’oppression m’étreignit. Je reculai encore d’un pas, alors que Leonardo da Vinci déposait des pièces dans la paume de Pietro. Mon estomac se serra.

Mon père venait de me vendre.

Voilà la seule chose que je retenais.

Bien sûr, je savais que ce n’était pas la vérité. Il avait beau me juger inculte et têtu – parce que je refusais de me prêter à ses leçons avec le prête et le précepteur qu’il nous avait alloué, à moi et à mes frères aînés –, je n’étais pas aussi bête qu’il le croyait. Je savais que cet échange de monnaie signifiait que j’allais intégrer un atelier d’artistes. Ici, à Milan, tout le monde connaissait la bottega, cet endroit où maîtres et élèves vivaient en collectivité, et où ils fabriquaient et vendaient des œuvres pour répondre à des commandes. Mais je ne m’y étais jamais intéressé. Cela ne m’intéressait toujours pas d’ailleurs, en dehors du fait que je me demandais si je pourrai toujours boire et manger comme je le voulais.

À l’époque, la seule chose qui m’importait, c’était de courir dans les vignes, de déstabiliser mes frères, de manger du raisin – et tout ce qui me tombait sous la main – et de fuir devant mon père. Jamais, au grand jamais, je ne m’étais imaginé qu’un homme aussi réputé que celui-ci puisse proposer de me prendre en apprentissage. Cela signifiait-il que j’allais devenir un artiste, moi aussi ?

À cette pensée, je me mis à rire. Mon père me lança un regard noir, tout en comptant ses sous. Il semblait craindre que je mette à mal sa transaction et que le maître change d’avis par ma faute. Il me toisa, comme pour me signifier – silencieusement – tout ce que je savais déjà. C’est-à-dire que je ne valais rien à ses yeux, à part quelques florins, et qu’il était soulagé de se débarrasser de moi, et du poids que je représentais. Il rangea ses pièces à l’abri dans sa poche, craignant que je les chaparde. J’aurais pu le faire, juste par esprit de vengeance.

Une fois cette affaire rondement menée, il se tourna vers le maître.

— Souhaitez-vous poursuivre la visite du domaine maestro 5?

Je pensais que Leonardo da Vinci accepterait, mais il secoua la tête et déclina la proposition.

— J’aimerais m’entretenir une minute avec Gian, si vous le voulez bien.

Mon père hocha la tête. Une dernière fois, son regard balaya les cépages derrière moi, puis se posa sur ma personne. Ses yeux scrutèrent ma tenue négligée. Il serra les dents et les poings. Je le fixai, un petit sourire aux coins des lèvres, le défiant de me frapper encore une fois avant de m’abandonner.

— Je dois tout de même vous prévenir, Gian est le pire enfant qui soit. Je doute qu’il se comporte en bon élève.

— Je me débrouillerai.

— Comme vous voudrez. Vous avez payé après tout. Il est à vous.

Mon père fit demi-tour et disparût dans le chemin de vigne. Le domaine, au loin, s’ouvrait dans une immense vallée encerclée par les montagnes verdoyantes. Le soleil commençait à décliner derrière la bâtisse de pierre. Je le regardai s’éloigner et disparaître à l’horizon. Quand je me retournai, Leonardo da Vinci m’observait. Je fronçai les sourcils et croisai les bras.

— Je ne vous obéirai pas, le prévins-je.

— D’accord.

— Vous me frapperez pour que j’obéisse ?

— Non.

Sa réponse me déstabilisa, mais je me ressaisis aussitôt. Il apprendrait bien vite que, sans réprimande, je n’avançais pas. Et avec non plus d’ailleurs ! Cela ne paraissait toujours pas le perturber. Il venait de se saisir de son carnet, ainsi que d’un crayon.

— As-tu déjà dessiné ?

— Non.

— Aimerais-tu apprendre ?

— Non.

J’étais têtu. Mon père n’avait pas tort sur cela.

— Ce n’est pas grave, je t’apprendrai quand même.

Je haussai les épaules. Si cela lui faisait plaisir de perdre son temps. Le maître s’agenouilla pour être à ma hauteur. Sa main se posa sur mon épaule. Je reculai. Je n’aimais pas que l’on me touche. Dans son regard, il me semblait déceler un sentiment de pitié dont je ne voulais pas. Je détestais susciter de la compassion.

— Tu m’as l’air farouche, sourit-il.

— Qu’est-ce que cela veut dire ?

— Sauvage, traduisit-il.

— C’est ce que mon père dit aussi.

Je croisais toujours les bras et le mis au défi de m’approcher encore.

Il ne fit pas d’autres gestes. À la place, il me fixa pendant de longues minutes, avant de crayonner sur son petit carnet. Je l’observai faire, étonné de voir apparaître sur le papier ce qui ressemblait à mon esquisse. Leonardo da Vinci paraissait imperturbable, ainsi concentré.

— C’est moi ? finis-je par demandé, curieux.

Il ajouta des ailes au petit garçon qu’il dessinait. Je réalisais alors que cela ne pouvait pas être moi. Je ne possédais pas d’ailes, je ne ressemblais pas à un oiseau. Du reste, mes cheveux n’étaient pas aussi longs que ceux qu’il prêtait à son portrait.

— C’est toi, confirma pourtant le maître. Ou plutôt, c’est toi, sous la forme d’un chérubin.

— Un ange ?

Il hocha la tête. Malgré moi, je souris.

Alors c’était cela que je lui évoquais ?

Je sortais de l’enfance, mes traits poupons mêlaient à la fois le masculin et le féminin. Un visage que plusieurs des amis de mon père avaient plusieurs fois qualifié d’angélique, avant de fuir devant mes manières grossières et mon impertinence. Déjà enfant, je savais que j’étais beau. C’était là la seule qualité que je possédais. Durant la transaction, il m’était d’ailleurs venu à l’esprit que Leonardo da Vinci souhaitait peut-être m’acheter uniquement pour mon joli minois. Valait-il cher ? Si c’était le cas, je pourrai peut-être me marchander en grandissant ?

Le maître me tendit le dessin. Je décroisai enfin les bras et m’en saisis.

— C’est pour toi, me dit-il.

Je ne savais pas quoi répondre. Alors, je ne répondis rien.

— Tu crois que tu pourrais me rendre les pinceaux que tu m’as pris tout à l’heure ?

Je fronçai les sourcils. Comment savait-il que je les lui avais volés ? M’avait-il vu les lui prendre ? En serrant les dents – vexé d’avoir été repéré –, je fouillai dans la poche arrière de mon pantalon taché et ressortis les pinceaux.

— C’est à moi, prétendis-je.

— Tu aimerais qu’ils soient à toi ?

— Non, c’est à moi, répétai-je.

Qu’il ose donc me contredire ! Je le fixai outrageusement et avec insolence, m’attendant à ce qu’il se mette à crier ou qu’il tente de me battre. Il n’en fit rien. À la place, un sourire étira ses lèvres et para son visage d’une lumière vive. Ses yeux se mirent à pétiller.

— Très bien, si tu es si sûr de toi, j’ai dû me tromper.

Je continuai de serrer les pinceaux, désormais indécis. Pourquoi ne m’accusait-il pas d’être un voleur ? J’avais presque envie de les lui rendre pour voir comment il réagirait.

Il se releva, puis commença à s’éloigner. Je restai planté là, les pieds dans la terre, incapable de savoir quoi faire. Il avança de quelques pas, jusqu’à arriver au bout de la ligne de vignes. Puis, il se retourna. Son sourire ne l’avait pas quitté :

— Tu viens, saladino6?

Dans mon esprit, je répétai en boucle ce même mot : saladino, saladino, saladino.

Petit diable.

Enfin quelqu’un qui me cernait vraiment.

Cette fois, c’est mon sourire à moi qui s’agrandit.

Après quelques secondes, je décidai de lui emboîter le pas.

Ce jour-là, j’abandonnais le prénom de Gian Giacomo pour revêtir celui de Salai, donné par le maestro. Le soir, je quittai le domaine sans me retourner, laissant derrière moi cette vie pour devenir l’apprenti, le modèle et – bien plus tard –, l’amant du peintre le plus illustre et célèbre que la Terre ait compté.

Chapitre 1

Bottega, Milan, 1499.

Cinq ans étaient passés depuis que j’avais intégré l’atelier de Leonardo da Vinci. Cinq années durant lesquelles je ne m’étais fait aucun ami. Ce n’était pas comme si j’en avais cherché. Nous étions une dizaine d’apprentis à vivre à l’atelier. Encadrés par les assistants du capobottega7, nous avions tous consentis à suivre un apprentissage auprès du maestro. C’était un honneur d’intégrer l’atelier. Ils en étaient tous ravis. Tous, sauf moi, dont le père m’avait vendu contre quelques florins.

Leonardo da Vinci était l’homme le plus désorganisé qu’il m’ait été donné de rencontrer. Tous les Milanais vantaient les talents du Florentin, mais beaucoup de ses clients se plaignaient de ses retards.Si les commandes affluaient, les délais s’allongeaient aussi. Notre maître commençait une œuvre, puis une autre, au fur et à mesure de ses envies et de ses humeurs, puis arrêtait. Obligé de produire pour gagner sa vie – comme tout artiste8 –, il n’appréciait pas toujours ce qu’il faisait et rechignait à la tâche. La peinture n’était pas son activité favorite, comme le démontraient ses nombreux croquis de machines militaires et autres inventions. Nous, ses élèves, et les compagnons, étions censés pallier à cela. Bien sûr, chaque fois que Leonardo da Vinci s’asseyait devant une toile, tout le monde était subjugué par sa dextérité, son jeu de lumière, ses techniques innovantes et cette passion qu’il avait de transmettre aux plus jeunes.

Moi, je restais toujours à l’écart, assis dans mon coin, grattant les restes de pigments collés sous mes ongles. Quand mes camarades étaient occupés, j’en profitais pour fouiller leurs affaires et prendre ce qui m’intéressait. Avec le temps, j’avais amassé une jolie collection d’objets hétéroclites qui me tenaient lieu de trésor, et que je cachais dans une boîte au grenier.

Je n’aimais pas être au milieu des autres. Je ne les supportais pas. Ils n’étaient toujours que flatteries, usant de compliments plus élogieux les uns que les autres pour capter l’attention du maestro. Surtout Francesco, ce sale petit génie, que Leonardo appelait toujours pour poser les premières couches de peinture et préparer la base des toiles. Il était son préféré et je le jalousais9. J’aurais voulu que ce soit moi. J’avais beau avoir quinze ans, plusieurs années d’apprentissage et de technique derrière moi, j’étais toujours un piètre artiste. Certains venaient au monde avec un talent naturel, comme Francesco. Ce n’était pas mon cas. Mon père avait raison sur ce point-là. Objectivement, je n’apportais rien à l’atelier, sinon des soucis. Personne ne savait ce que je faisais là – moi y compris ! La raison pour laquelle Leonardo da Vinci ne m’avait toujours pas renvoyé restait obscure.

Condamné à passer le balai et la serpillère, relégué aux tâches ingrates données par les compagnons, consistant à nettoyer les pinceaux, broyer les pigments et veiller à la cuisson des vernis, je m’étais fait un devoir de tout bâcler, afin d’éviter que l’on me confie des choses à faire. Résultat : on me donnait de moins en moins de responsabilité, ou seulement celles ne demandant aucune qualification particulière. Je m’ennuyais donc, et pour passer le temps, je rendais le travail de mes camarades encore plus difficile. Je m’étais rapidement attiré des ennuis et des ennemis.

Francesco, l’élève préféré, me haïssait purement et simplement. C’était bien là le seul point que nous partagerions. Pour le reste, il était toujours le premier à me reprocher mon manque de professionnalisme et de talent. Il s’en délectait. Pour me venger, je m’acharnais à saccager tout ce qu’il entreprenait. C’était d’ailleurs mon activité favorite à l’atelier : détruire ses œuvres qu’il avait mis des heures à préparer. Je donnais un coup dans le chevalet et la peinture, posée sur la table, tombait par mégarde. Il lui fallait alors tout recommencer. Souvent, en voyant ses heures de labeur étalées sur le sol, Francesco entrait dans une rage folle et on me battait.

Cela ne m’empêchait pas de reproduire ma bêtise. Francesco montait si vite dans les tours que cela en devenait ridicule. Je riais comme un bien heureux, à ses dépens.

Un matin, alors que j’étais occupée à surveiller la cuisson du vernis – il s’agissait de la tâche que l’on m’avait confiée, et je la trouvais particulièrement stérile –, je décidai d’aller rendre visite au maestro. Leonardo da Vinci venait de rentrer d’une nuit de débauche passée à écumer les lieux de beuverie dans la ville de Milan avec ses autres amis artistes. Il faisait cela souvent, plusieurs fois par semaine. Parfois, certains de ses assistants le suivaient. Ils rentraient épuisés, des cernes sous les yeux, les joues gonflées par l’alcool. Nous nous reléguions à tour de rôle pour le mettre au lit, mais c’était souvent moi qui m’en chargeais. J’étais passé maître dans l’art de lui retirer ses bottes et sa chemise pour la jeter dans un baquet d’eau, et j’aimais cela. Au moins, cela me permettait d’être proche de mon maître, sans avoir à souffrir du jugement et de la présence des autres élèves. Je le bordais comme un enfant et lui chantonnais des berceuses de mon enfance.

En passant derrière le rideau reliant la chambre à l’atelier, je trouvai Leonardo allongé, endormi, un bras posé en travers de son visage anguleux. Son menton prononcé, recouvert d’une barbe de quelques jours, s’ouvrait sur un visage aux traits marqués par les années et le travail. Des cernes s’y dessinaient.

— Maestro ?

Mon maître ne répondit pas. Aussi, n’ayant rien d’autre à faire, je décidai de poursuivre ma contemplation. Sa respiration se faisait sifflante et j’observai sa main, puis le reste de sa personne. Je ne m’étais jamais intéressé à l’art, mais ce type d’art là – c’est-à-dire l’exploration de mon maître endormi – m’attirait plus que tous les autres chefs-d’œuvre exposés dans les galeries. Les bras de Leonardo, rompus à l’exercice de la peinture, et sa peau bronzée, étaient aux antipodes des personnages sur ces toiles. Partout dans la Péninsule, les clients raffolaient des portraits les représentant sous l’aspect de héros mythologiques, issus de la Rome ou de la Grèce antique. On voyait partout des croquis d’hommes ou de femmes nus, aux corps sculptés comme des dieux ou des déesses, et à la peau de porcelaine. Leonardo ne leur ressemblait pas. C’était un Italien, aux allures méditerranéennes. Des mèches grises couraient dans ses cheveux bruns.

J’allai m’asseoir sur le bord de la fenêtre et le regardai dormir. Plus de trente ans nous séparaient. Il aurait pu être mon père. Pourtant, il n’avait rien en commun avec l’homme qui m’avait élevé. Ce dernier ne s’était plus jamais manifesté depuis que je me trouvais à l’atelier. Du jour au lendemain, j’étais tout bonnement sorti de sa vie. Leonardo m’avait entraîné hors de la Porta Vercellina, direction la bottega, et je n’avais plus remis les pieds dans mon domaine d’enfance.

Au départ, à mon arrivée ici, j’avais pensé m’enfuir. Je comptais voler quelques florins, faire mes bagages, et partir voyager dans les autres cités. Florence, dont mes aînés ne cessaient de vanter les charmes, m’attirait comme le miel avec les abeilles et je ne supportais plus Milan. J’avais fugué à de nombreuses reprises. Il m’arrivait encore de le faire quand mes camarades de l’atelier m’horripilaient, mais je revenais toujours.

En réalité, j’aimais vivre ici.

Parce qu’ici vivait Leonardo.

Chaque fois que je réapparaissais, même après plusieurs jours d’absences, Leonardo da Vinci ne faisait aucun commentaire. Contrairement aux compagnons qui ne cessaient de me faire la morale, ou qui me donnaient des coups de bâtons – comme mon père – pour me faire avancer ou me forcer à travailler, mon maître était toujours patient. Au lieu de se plaindre de mon comportement, il riait de mes vols et de mes frasques. Au lieu de me réprimander, il m’appelait près de lui, une fois les autres partis poser les bases de peinture et de crayons sur les toiles, pour m’expliquer comment il avait réalisé tel ou tel jeu de lumière. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il m’appréciait, alors que je n’avais jamais rien fait pour cela.

— Salai… du vin…

La voix de Leonardo me tira de ma rêverie. Je cherchai du regard le pichet, abandonné sur la table de chevet. Je l’y avais déposé un peu plus tôt ce matin, à son retour. Il avait toujours soif quand il se réveillait. Je tirai les rideaux pour laisser entrer la lumière. Mon maître grogna et se retourna dans son lit. Ses draps s’entremêlaient. Il ne portait qu’un bas, recouvrant son intimité. Je versai du vin dans un verre en grès et le lui tendis, alors qu’il se redressait. Il se passa la main sur le visage pour effacer les stigmates de sa nuit, puis l’avala d’un trait, avant de cligner des yeux.

— Grazie mille10.

— Prego11, répondis-je.

Leonardo me sourit. Du même sourire dont il avait usé la première fois que nous nous étions vus, dans le domaine de mon père. Un sourire qu’il ne destinait qu’à moi et que les autres jalousaient. Je récupérai son verre et le déposai sur la table.

— Avez-vous besoin de quelque chose d’autre ? demandai-je.

— Peux-tu aller me chercher une miche de pain et un autre verre de vin ?

— Tout de suite.

Je me gardais de lui rappeler qu’il avait déjà suffisamment abusé de la boisson cette nuit. Il ne m’écouterait pas et je n’étais pas l’un de ses assistants qui aimait lui faire la morale. Du reste, moi aussi, j’aimais boire à m’enivrer, et ce depuis l’enfance. Je rejoignis l’atelier, caché derrière un lourd rideau, et trouvai plusieurs élèves affairés. Francesco me jeta un regard en coin, sans dissimuler sa jalousie. Je le fixai avec insistance, attendant qu’il détourne le regard, tout en coupant une miche de pain et en servant le vin. Il s’agissait d’un meilleur cru que celui du pichet, coupé à l’eau. Francesco continuait de m’observer.

— Un problème ?

— Non rien.

Mais bien sûr ! Pensait-il que j’allais le croire ?

Francesco avait le monopole du maestro pour son art. Je pouvais bien posséder l’hégémonie sur sa personne au réveil, après ses nuits de beuverie.

— Salai ! Le vernis ! entendis-je crier Giovanni, l’un des compagnons.

Je sursautai et manquai de lâcher le plateau que je préparai. Je me retournai, le regard noir, et soupirai fortement pour manifester mon mécontentement. J’avais totalement oublié le vernis qui bouillonnait dans la casserole, sur la cuisinière, et tout avait débordé. Je regardai le liquide noirâtre se répandre sur le sol d’un air désintéressé.

— Nettoie tout ça ! ordonna Giovanni.

— Faites-le vous-même, répliquai-je. Je suis occupé, Leonardo da Vinci veut son verre de vin et son déjeuner.

— Salai ! s’exclama-t-il, hors de lui. Je te l’ordonne !

— Vous souhaitez que j’outrepasse un ordre formulé par notre maître pour répondre au vôtre ?

Je le narguai, un sourire condescendant sur les lèvres. Il serra les poings de colère, puis siffla en direction d’un autre élève, alors que je disparaissais derrière le voile, amusé.

Leonardo venait d’enfiler une chemise quand j’entrais. Assis sur son lit, entouré de cartons12 sur les genoux, il releva à peine la tête en me voyant. Je déposai le plateau sur le bord du matelas, veillant à ne rien faire tomber. Quand il observait ses croquis, le maestro perdait tout contact avec la réalité. J’allais repartir quand il m’appela :

— Reste avec moi.

Je m’exécutai. Leonardo était le seul à pouvoir m’ordonner quelque chose, et à me voir obéir. Peut-être parce qu’il était aussi le seul à ne jamais m’avoir hurlé d’ordres au visage, ou frappé, ou sermonné. Je m’assis sagement à ses côtés, tandis qu’il coupait sa miche de pain. J’avais pris soin d’ajouter une motte de beurre frais, ainsi que du raisin, dont il raffolait. Il porta un grain à ses lèvres avant de se tourner vers moi.

— Prends-en aussi, saladino.

J’attrapai une grappe. En général, je n’attendais pas que l’on me donne l’autorisation pour le faire, mais je savais rester sage avec lui. Aux repas, je commençais toujours le premier, sans prendre la peine de réciter une prière ou d’écouter un psaume. La religion ne m’intéressait pas et ne m’intéresserait jamais. L’appel du ventre était mille fois plus appétent que ces textes en latin dont je ne comprenais pas un traître mot. J’aimais tout particulièrement m’accaparer les plats des autres, vider leurs assiettes, ou arracher des morceaux de leurs pains, juste pour les voir enrager. Je m’en tirai bien sûr avec des coups de bâtons, mais au moins, je m’étais bien rempli le ventre.

Comme toujours, je ne pris pas soin de manger proprement. Le jus du fruit coulait sur mes doigts et mon menton. J’arrachai un morceau de pain et étalai du beurre avec ma main. Leonardo m’observait en coin, toujours ce même sourire sur les lèvres. Je savais que mon absence de manières lui plaisait. Mon côté mauvais garçon le charmait. Enfant, je le soupçonnais de m’avoir pris comme apprenti par charité chrétienne et bonté d’âme. Aujourd’hui, à plus de quinze ans, je pensais finalement qu’il l’avait fait par esprit de révolte, par caprice – comme si j’étais une œuvre originale qu’il aurait voulu ajouter à sa collection – ou parce que cela l’amusait de garder auprès de lui un garçon sauvage, qui n’obéissait qu’à lui.

— Tu as du jus sur le menton, me dit-il.

Avant que je ne puisse réagir, ses doigts effleurèrent mes lèvres. Il essuya mon menton. Je ne bougeai pas, figé dans la contemplation de sa main bronzée. Je résistai à l’envie de passer ma bouche sur son index en sentant le goût sucré du raisin et le gras du beurre. Leonardo me tendit une serviette, je m’essuyai maladroitement.

— J’aurais besoin de toi en fin de journée, me dit-il.

— Pourquoi ?

— Une toile.

Je maugréai. Je n’avais aucune envie de l’aider à préparer le matériel. L’activité vernis m’avait déjà suffisamment ennuyée toute la matinée. J’aurais aimé qu’il dorme encore plus longtemps pour pouvoir le regarder.

— On m’a passé commande, révéla-t-il. Un riche aristocrate souhaite que je le représente sous les traits d’Achille. Je me suis rendu chez lui ces derniers jours pour réaliser plusieurs croquis.

Je bâillai. Ces informations ne m’intéressaient pas. Savoir ce que faisait mon maître en dehors de sa présence à l’atelier était aussi ennuyant que de faire cuire du vernis ou d’écraser des pigments. Si, au moins, il m’avait emmené avec lui pour écumer la ville ou me rendre au marché, peut-être aurais-je pu trouver ses explications sympathiques. Il se perdit rapidement dans des élucubrations, évoquant un banquier, pieu et fervent pratiquant. Je n’écoutais qu’à moitié. Ce n’était qu’un inconnu à mes yeux. Un client comme un autre.

Se rendant compte que j’étais parti dans mes pensées, ses doigts revinrent sous mon menton. Il glissa son index sur ma joue, puis tourna mon visage vers lui. Ses yeux vert olive m’observaient.

Ses cheveux avaient poussé, comme les miens, qui m’arrivaient maintenant sous les épaules. Bouclés, ils étaient infernaux à coiffer, mais je savais qu’il les aimait ainsi. Je les attachais la plupart du temps avec un ruban. Ce matin, ils pendaient, négligés. Je ne portais qu’une chemise en lin et un pantalon de toile.

— Ce banquier ne ressemble pas à Achille, continua-t-il.

— Je m’en doute, répliquai-je. Tous les banquiers sont laids. Le héros était beau.

Les seuls banquiers que j’avais croisés dans ma vie ne m’avaient pas donné envie de les connaître davantage. Non seulement, ils ne savaient parler qu’en chiffre, mais en plus, ils étaient souvent petits, vêtus de noir, avec un long nez et moches comme des poux.

Leonardo éclata de rire.

— Je t’assure que tous les banquiers sont loin d’être laids. Tu te nourris des on-dit en pensant cela. Si tu avais vu Cosimo da Medici, tu tiendrais un autre discours.

— Vous n’étiez sûrement qu’un enfant quand il est mort, répliqué-je. Vous n’avez pas pu le connaître.

— J’ai vu des toiles le représentant et j’ai connu ses fils.

— Lorenzo il Magnificoétait vilain, lui aussi, j’ai vu ses portraits.

— Peut-être, mais il payait bien.

Je haussai encore une fois les épaules. Qu’en savais-je ? Je ne m’étais jamais intéressé aux affaires politiques, ni à la vie de ses mécènes. Même après cinq années passées ici, je demeurais ignorant des affaires du monde. La seule chose qui me plaisait dans l’histoire des Medici, c’était leur fortune. Pour Leonardo, c’était surtout l’attrait que Il Magnifico avait eu pour les arts et la protection des artistes. Il avait obtenu plusieurs contrats, grâce à lui, à Florence. Avant la chute des Medici, ce dernier l’avait protégé. Puis Pietro II, le fils du Magnifique, était parti en exil forcé. Par la suite, Leonardo avait fui pour rejoindre Milan et Francesco Sforza, son nouveau mécène, grâce à qui il avait rencontré bon nombre de ses clients actuels.

— Quoi qu’il en soit, reprit Leonardo, j’ai besoin de toi pour ce portrait. Cet homme se veut sous les traits d’Achille et la personne qui s’en rapproche le plus, c’est toi.

— Je ne ressemble pas à Achille, le coupai-je.

— Oh, si ! Tu as son impertinence, rit-il.

Je souris. La main de Leonardo continua de glisser sur mon menton, me donnant une furieuse envie de la saisir. Alors, il chuchota :

— Mais tu as raison, tu ne ressembles pas à Achille, tu es plus beau que lui.