Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Französisch

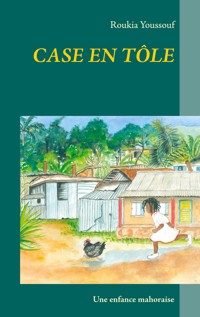

Il s'en est passé des choses au cours des dix-huit premières années de ma vie sur l'île de Mayotte. Pas de quoi faire un gros livre mais bien assez, je l'espère, pour amuser et émouvoir ceux qui voudront bien me lire. De mon enfance sur ce petit bout de terre perdu dans l'Océan Indien je garde le souvenir de moments joyeux et de moments tristes qui ont tous contribué à faire de moi la jeune femme que je suis aujourd'hui, forte et déterminée, mais parfois aussi nostalgique. L'odeur de l'ylang-ylang, les couchers de soleil sur le lagon, le mataba et le poutou que maman savait si bien préparer, tout me manque. Après avoir terminé ce livre, j'espère qu'en fermant les yeux vous me verrez courir sur la plage des Badamiers, me gaver de mangues juteuses, éviter avec adresse les coups de baguette de ma foundi ou les projectiles lancés par maman lorsque je la faisais enrager. L'enfant qui vit encore dans ma tête occupera alors une petite place dans la vôtre, pour un moment de partage.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 127

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A notre mère qui a toujours été là pour nous,

A mes sœurs qui ont vécu avec moi les épisodes heureux et douloureux,

A mon père, en souvenir des bons moments et en oubliant les autres,

A mon grand frère,

A mes demi-frères et demi-sœurs, connus et inconnus,

A Françoise, pour la belle aquarelle de la couverture,

A tous mes lecteurs.

Sommaire

Enfances

La vie dans notre case

Le poulpe

Cyclones

Nos vacances

Florilège de mes bêtises

Papa s’en va

Maman

Les voisins

La reine du mataba

Tante volage

Soucoupes volantes

Les voulés aux Badamiers

Le douka de notre père

Le bazari

L’école coranique

L’école maternelle

L’école primaire

L’école buissonnière

La gifle

Chidou l’africaine

Le grand départ

Epilogue

Enfances

La première partie de mon enfance fut heureuse et insouciante.

Notre père avait un travail et, pendant les années où il resta avec nous, nous n’avons jamais manqué de l’essentiel. Il ne gagnait pas beaucoup, mais cela suffisait à mettre sur la table de quoi remplir nos ventres affamés et même à nous gâter de temps en temps avec des friandises.

Quand il quitta la maison, la belle harmonie de notre famille fut brusquement rompue et l’avenir, pour mes sœurs et pour notre mère, allait être une succession de moments heureux et de moments tristes.

C’est mon histoire, celle des dix-huit premières années de ma vie sur cette petite île perdue dans l’Océan Indien, que je vais vous raconter, en essayant de ne rien oublier.

La vie dans notre case

Nous étions sept dans notre case : papa, maman, mes deux sœurs et la jeune sœur de ma mère qui avait à peu près notre âge. Il y avait aussi mon grand frère que ma mère avait eu d’une précédente relation quand elle était encore à Anjouan. Ma sœur aînée avait deux ans de plus que moi et ma petite sœur six ans de moins.

Notre case était certes fragile et sans confort, mais, contrairement à beaucoup d’autres, elle comportait quatre pièces. L’une des pièces était la chambre des quatre filles, avec un seul lit sur lequel nous avions appris à dormir têtebêche, comme les sardines dans leur boîte. Le matelas de mousse, très ordinaire, supportait mal le poids de quatre enfants et, plus le temps passait, plus il devenait inconfortable. Notre frère avait plus de chance car la coutume veut que garçons et filles ne dorment pas dans la même pièce. Il avait donc une pièce pour lui tout seul. La dernière chambre était celle de nos parents, puis celle de notre mère après le départ de notre père. Enfin, la dernière pièce, à l’arrière de la case, servait de cuisine.

Chez nous, les valises remplaçaient les meubles que nous n’avions pas et nous y rangions nos vêtements. En somme, nous étions prêts à partir sans délai en cas de besoin puisque presque tout ce que nous possédions était dans ces bagages, mais où serions-nous allés ? La première fois qu’une valise servit à son véritable usage ce fut bien des années plus tard, lorsque ma grande sœur partit faire ses études en France.

Le matin, nous ouvrions la porte de la case et nous ne la refermions que le soir. A quoi bon fermer une porte dans la journée quand l’essentiel des activités se passe à l’extérieur ?

Dans le jardin, une construction de bois et de vieilles tôles de récupération servait à la fois de salle de bain et de WC. C’est là que, chaque matin, mes sœurs et moi prenions une douche ensemble, torse nu, seulement vêtues d’une culotte. Pas question d’être entièrement nues ! C’est une pudeur que nous avons toujours gardée, jusqu’à aujourd’hui.

Même sous les tropiques l’eau est très froide le matin et la douche n’était jamais un moment agréable ! On finit par s’habituer aux douches froides, mais nous n’avons jamais pu vaincre la peur que nous ressentions lorsque des besoins pressants nous obligeaient à sortir dans la nuit pour rejoindre le cabanon. Se retenir jusqu’au matin était impossible, mais sortir seule dans la nuit était impensable ! Alors, lorsque l’urgence était de mon côté, je réveillais ma grande sœur pour qu’elle m’accompagne, après quoi nous retournions nous coucher, soulagées d’être sorties vivantes de cette périlleuse expédition nocturne. Et c’est ainsi qu’à tour de rôle chacune devenait la gardienne de l’autre dans la nuit de tous les dangers.

Cette peur n’était pas tout à fait irrationnelle. En effet, après le départ de notre père, aucun homme n’était là pour nous protéger lorsque notre frère allait dormir dans un banga avec des amis. Aussi, quand venait le soir, l’angoisse nous prenait à la gorge. La porte d’entrée tenait si mal qu’un simple coup de pied l’aurait fait voler en éclats et j’ai souvent rêvé qu’un vagabond mal intentionné tentait de s’introduire chez nous. C’était un rêve tellement intense que j’ai longtemps pensé que cela était vraiment arrivé et il m’arrive encore de faire ce cauchemar.

Dans le quartier nous étions nombreux à habiter dans des cases en tôle et l’entraide entre pauvres marchait bien. Quand il ne nous restait plus rien à manger, il se trouvait toujours une voisine pour partager le peu qu’elle avait. En retour, lorsque nos réserves nous le permettaient, nous venions en aide à ceux qui étaient momentanément plus démunis que nous. J’aurai l’occasion d’en reparler.

Nous n’avions pas honte d’être pauvres, mais notre mère mettait un point d’honneur à nous coiffer et à nous vêtir de telle sorte que cela ne se remarque pas. C’est la fierté des pauvres de ne pas s’apitoyer sur leur sort et de ne pas provoquer la pitié des autres. Un ventre vide ne se voit pas.

Personne n’aurait pu deviner que notre case tenait par enchantement sur des montants de bois à moitié pourris et que les tôles étaient trouées. Chaque année, avant que la saison des pluies ne commence, il fallait monter sur le toit et mettre un peu de résine sur les pointes et sur les trous pour éviter que la pluie ne pénètre à l’intérieur et que le sol en terre battue ne se transforme en boue. Après le départ de notre père c’est un voisin qui se chargeait de ce rafistolage rendu chaque année plus difficile et moins efficace car les trous s’agrandissaient sous l’effet de la rouille. L’air marin et le métal ne font pas bon ménage. Il aurait fallu remplacer les tôles et cimenter le sol de la case, mais nous n’en avions pas les moyens.

Nous ne payions pas de loyer pour notre case et son grand jardin car la propriétaire qui habitait sur l’île de la Réunion avait conclu un marché à l’amiable avec nos parents. Elle savait que des gens sans scrupules pouvaient squatter une maison inoccupée et même se l’approprier au bout d’un certain temps. Elle préférait donc qu’une famille dont elle connaissait l’intégrité occupe les lieux, quitte à ne percevoir aucun loyer. Sans cet avantage en nature je préfère ne pas imaginer ce que nous serions devenus.

Certes, cette case n’était pas en bon état, mais elle était assez spacieuse pour nous loger tous et, surtout, elle était entourée d’un grand jardin qui nous a bien aidés à supporter les années de galère. Très tôt, mes parents avaient planté des arbres qui vinrent s’ajouter au badamier, à l’oranger et au cocotier déjà présents et, quand les manguiers et le goyavier commencèrent à donner des fruits, le dessert se trouva à portée de main.

Malheureusement, notre espoir fut vite déçu de récolter patates douces, tarots, ignames et manioc, les racines que nous aimions tant, car le sol était trop pauvre, trop caillouteux. Nous devions aller au marché tout proche du Four-à-Chaux pour en acheter.

Notre aliment de base était le riz et les sacs de vingt-cinq kilos devaient durer tout un mois. Au magasin SODIFRAM nous achetions chaque mois un carton de mabawas, ces ailes de poulet surgelées très appréciées à Mayotte par ceux qui ne peuvent s’offrir les parties nobles des volailles. Aujourd’hui, je sais que ces rebuts d’abattoirs européens présentent un vrai danger pour la santé, particulièrement chez ceux qui en font leur ordinaire, car il ne s’agit sûrement pas de poulets élevés en plein air avec de la nourriture bio ! Les gens raffolent des mabawas parce qu’ils sont très goûteux, mais c’est le gras qui leur donne ce bon goût. On peut dire que les mabawas, c’est du cholestérol en cartons de dix kilos !

Sur notre terrain nous élevions des poules et des coqs. Seuls les coqs passaient à la casserole, ou plutôt à la marmite, plusieurs fois par an. Les poules n’étaient là que pour les œufs qu’elles venaient pondre dans notre case où elles se savaient à l’abri des rats et des chiens errants. Malheureusement, elles allaient aussi pondre chez les voisins qui trouvaient toujours à se plaindre des crottes, mais jamais des œufs. Parfois, nous entendions les cris désespérés d’un de nos coqs qui allait rejoindre une marmite qui n’était pas la nôtre. Nous ne pouvions rien y faire !

Sentant venir le moment de la ponte, la poule entrait dans notre case et se mettait en quête de l’endroit idéal, presque toujours le même petit recoin. Alors, confortablement installée, elle pondait un premier œuf sur le sol de terre battue et ne ressortait que pour se nourrir.

Nous profitions de son absence pour rendre son nid plus confortable en posant quelques vieux chiffons sur le sol, à l’endroit où elle avait pondu, en prenant soin de ne pas toucher ce premier œuf avec nos mains car nous savions qu’elle l’aurait rejeté.

Le lendemain, la poule revenait pour pondre son deuxième œuf et ainsi de suite, chaque jour. Nous étions persuadées qu’à partir de trois œufs la poule n’était plus capable de compter et qu’elle ne s’apercevrait de rien si nous chapardions le produit du jour reconnaissable au fait qu’il était plus propre et souvent encore chaud. Alors, profitant de son absence, nous faisions cuire cet œuf avant de le partager en quatre parts égales. C’était bien trop peu pour rassasier nos jeunes estomacs, mais ce n’était pas le but. Nous ne le faisions pas parce que nous avions faim, mais pour jouer aux grandes personnes et pour le goût délicieux de l’œuf tout frais.

Nous laissions la poule couver la plus grande partie de ses œufs car notre plus grand plaisir c’était l’éclosion, pas l’omelette. Cela se produisait généralement la nuit et le premier timide piaillement nous sortait du sommeil. Un poussin, puis deux, puis trois… Nous étions à chaque fois émerveillées devant ce miracle de la vie.

La poule n’était pas pressée de quitter son mœlleux refuge car elle savait les dangers qui attendaient ses petits à l’extérieur. Si, dans la journée, elle les sortait pour leur apprendre les bases de leur éducation de poussins, dès que la nuit tombait elle ramenait sa petite famille dans la case pour les mettre à l’abri des prédateurs. Cela durait jusqu’à ce que la cohabitation devienne gênante à cause des piaillements qui nous empêchaient de dormir et surtout des crottes chaque jour plus abondantes. Alors, quand nous estimions que les poussins étaient en âge d’affronter la vraie vie, nous laissions la poule et les poussins sortir, mais, le soir venu, nous ne les laissions pas rentrer.

Quand elle se présentait à la porte et qu’elle la trouvait fermée, la poule savait manifester son mécontentement en caquetant rageusement et elle restait de longues minutes dans l’espoir que nous changions d’avis. Voyant que cela n’arrivait pas, elle finissait par renoncer et conduisait ses poussins au pied d’un arbre pour tenter de leur apprendre à voler jusqu’à une hauteur qui les mettrait à l’abri. Les plus forts parvenaient à rejoindre leur mère, mais les autres devaient se contenter des branches les plus basses et les prédateurs ne tardaient pas à prélever leur part. Au bout de quelques jours, il n’était pas rare de voir la poule accompagnée de seulement deux ou trois poussins. Cela nous rendait tristes mais qu’aurions-nous pu faire ? Nous n’avions pas l’argent pour construire un poulailler et nous ne pouvions cohabiter indéfiniment dans la case avec les couvées qui se succédaient.

Lorsque certains poussins devenaient de beaux coqs, la concurrence les poussait à se battre pour s’assurer les faveurs exclusives des poules. C’était le moment où, pour notre plus grand plaisir, l’un des coqs se retrouvait à mijoter dans une délicieuse sauce dont notre mère avait le secret.

Nous avons toujours mangé à notre faim lorsque notre père vivait avec nous et c’est seulement après son départ que notre régime alimentaire changea radicalement. Dans la marmite en aluminium, très courante sous nos latitudes, le riz remplaça les bons petits plats mijotés à base de viande et de racines.

Malheureusement, avec toutes ces bouches à nourrir il arrivait souvent que le sac de riz soit fini avant la fin du mois et nous allions alors nous coucher le ventre vide, sans espoir de le remplir au matin avant de partir pour l’école coranique ou pour l’école publique.

Pour calmer notre faim, nous avions une astuce bien connue à Mayotte. Au lieu de nettoyer la marmite après le repas, nous la laissions sur le feu afin que les grains de riz collés aux parois grillent, un peu comme du pop corn, en faisant bien attention qu’ils ne brûlent pas. Nous versions alors dans la marmite de l’eau qui se colorait et s’épaississait un peu. Cette boisson des pauvres s’appelle le pangou. Quand nous avions du sucre ou du lait en poudre à rajouter, c’était un vrai délice.

Sans le pangou que serions-nous devenues ? Comment aurions-nous supporté les longues journées d’école ?

Il est encore un peu tôt pour parler du départ de notre père et de ses conséquences. Quelques épisodes me reviennent en mémoire de cette première période de mon enfance qui fut surtout heureuse.

Voyons d’abord comment un céphalopode a laissé de douloureuse traces dans ma mémoire après en avoir laissé sur mon corps.

Le poulpe

Le poulpe est un mets de choix que l’on consomme peu à Mayotte car les pêcheurs en rapportent rarement. Je n’aimais ni la vue ni l’odeur de cet étrange animal et sa rareté me convenait très bien. En revanche, notre mère aimait beaucoup le « pwedza » et elle demandait parfois à un pêcheur de lui en réserver un.

La première fois que j’en ai mangé je n’avais pas plus de quatre ou cinq ans et, sur le moment, je n’avais rien ressenti de spécial. Ce n’est qu’une semaine plus tard que mon corps se couvrit de boutons, mais personne ne fit le rapprochement. Ma mère me conduisit au dispensaire où le médecin prescrivit de la Bétadine dont l’application fit rapidement disparaître les boutons.

Par malheur, dans l’ignorance où nous étions des causes, il m’arriva de remanger du poulpe et, cette fois, la réaction fut bien pire. Les boutons, plus nombreux et plus douloureux que la première fois, ressemblaient désormais aux ventouses des tentacules. C’est sans doute à cause de cela que l’on comprit enfin ce qui les avait causés.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)