Charles Darwin E-Book

48,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wiley-VCH

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Das grundlegende Werk von Darwin On the Origin of Species liegt hier in der originalen Übersetzung durch Julius Victor Carus vor, erweitert durch zahlreiche Erläuterungen, aussagekräftige Abbildungen sowie wichtige historische Bezüge.

Die Entstehung der Arten von Darwin ist für die heutige Leserschaft häufig schwierig zu verstehen. Eine hilfreiche Unterstützung erfolgt durch die farbliche Hervorhebung entscheidender Textstellen und viele fachliche Erklärungen. Darwins Analysen und Bewertungen aus den Gebieten der Botanik, Zoologie,

Verhaltenslehre, Paläontologie und Entwicklungsbiologie werden in acht Beiträgen namhafter Fachwissenschaftler im Licht der gegenwärtigen Forschung beleuchtet und so wird erst die ungeheure Bedeutung und Weitsicht seines Werkes offensichtlich.

Endlich liegen jetzt die Übersetzungen der beiden ebenso bahnbrechenden Aufsätze von Alfred Russel Wallace vor: der Sarawak- und Ternate-Essay. Wallace war neben Darwin der bedeutendste Evolutionsforscher seiner Zeit. Seine Arbeiten zur Evolutionsbiologie, die im Angelsächsischen hoch geschätzt sind, können als durchaus gleichrangig zu Darwins berühmtester Schrift angesehen werden.

Ulrich Kutschera eröffnet das Buch mit einem Geleitwort und Reinhold Leinfelder schließt es mit einem Ausblick zur Bedeutung der Evolutionstheorie für die Zukunft des Menschen ab.

Das Buch ist daher nicht nur eine unverzichtbare Lernhilfe für Schüler und Studenten, die sich mit der Evolutionsbiologie beschäftigen, sondern zusätzlich auch eine spannende weiterführende Lektüre für alle Leser mit Interesse an Wissenschaftsgeschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1734

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Zum Geleit: Von Darwin zur Molekularbiologie

Vorwort – Warum dieses Buch?

Danksagungen

Autorenverzeichnis

Einführung der Herausgeber

Die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion

Teil A: Die übersetzten Originalwerke von Charles Darwin und Alfred Russel Wallace

Teil A.1 Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl von Charles Darwin

Historische Skizze der Fortschritte in den Ansichten über den Ursprung der Arten (bis zum Erscheinen der ersten Auflage dieses Werkes)

Einleitung

KAPITEL 1 Abänderung im Zustand der Domestikation

Ursachen der Veränderlichkeit

Wirkungen der Gewöhnung und des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs der Teile; Korrelative Abänderung; Vererbung

Charaktere domestizierter Varietäten; Schwierigkeiten der Unterscheidung zwischen Varietäten und Arten; Ursprung der Kulturvarietäten von einer oder mehreren Arten

Rassen der domestizierten Taube, ihre Verschiedenheiten und Ursprung

Früher befolgte Grundsätze bei der Selektion und deren Folgen

Unbewusste Selektion

Günstige Umstände für das Wahlvermögen des Menschen

KAPITEL 2 Abänderung im Naturzustand

Individuelle Unterschiede

Zweifelhafte Arten

Weit und sehr verbreitete und gemeine Arten variieren am meisten

Arten der größeren Gattungen in jedem Lande variieren häufiger als die Arten der kleineren Genera

Viele Arten der größeren Gattungen gleichen Varietäten darin, dass sie sehr nahe, aber ungleich miteinander verwandt sind und beschränkte Verbreitungsbezirke haben

Schluss

KAPITEL 3 Der Kampf ums Dasein

Der Ausdruck, Kampf ums Dasein, im weiten Sinne gebraucht

Geometrisches Verhältnis der Zunahme

Natur der Hindernisse der Zunahme

Komplizierte Beziehungen aller Pflanzen und Tiere zueinander im Kampf ums Dasein

Kampf ums Dasein am heftigsten zwischen Individuen und Varietäten derselben Art

KAPITEL 4 Natürliche Selektion oder Überleben des Passendsten

Geschlechtliche Selektion

Erläuterungen der Wirkungsweise der natürlichen Selektion oder des Überlebens des Passendsten

Über die Kreuzung der Individuen.

Umstände, welche der Bildung neuer Formen durch natürliche Selektion günstig sind

Aussterben durch natürliche Selektion Verursacht

Divergenz des Charakters

Die wahrscheinlichen Folgen der Wirkung der natürlichen Selektion auf die Abkömmlinge gemeinsamer Eltern durch Divergenz der Charaktere und durch Aussterben

Über die Stufe, bis zu welcher die Organisation sich zu erheben strebt

Konvergenz des Charakters

Zusammenfassung des Kapitels

KAPITEL 5 Gesetze der Abänderung

Wirkungen des vermehrten Gebrauchs und Nichtgebrauchs der Teile unter der Leitung der natürlichen Selektion

Akklimatisierung

Korrelative Abänderung

Kompensation und Ökonomie des Wachstums

Vielfache, rudimentäre und niedrig organisierte Bildungen sind veränderlich

Ein in außerordentlicher Stärke oder Weise in irgendeiner Spezies entwickelter Teil hat, in Vergleich mit demselben Teile in verwandten Arten, eine große Neigung zur Veränderlichkeit

Spezifische Charaktere sind veränderlicher als Gattungscharaktere

Sekundäre Geschlechtscharaktere sind veränderlich

Verschiedene Arten zeigen analoge Abänderungen, so dass eine Varietät einer Spezies oft einen einer verwandten Spezies eigenen Charakter annimmt oder zu einigen von den Merkmalen einer früheren Stammart zurückkehrt

Zusammenfassung

KAPITEL 6 Schwierigkeiten der Theorie

Mangel oder Seltenheit vermittelnder Varietäten

Ursprung und Übergänge von Organismen mit eigentümlicher Lebensweise und Struktur

Organe von äußerster Vollkommenheit und Zusammengesetztheit

Übergangsweisen

Fälle von besonderer Schwierigkeit in Bezug auf die Theorie der natürlichen Selektion

Organe von anscheinend geringer Wichtigkeit von der natürlichen Selektion beeinflusst

Wie weit die Nützlichkeitstheorie richtig ist; wie Schönheit erzielt wird

Zusammenfassung des Kapitels; das Gesetz der Einheit des Typus und der Existenzbedingungen von der Theorie der natürlichen Selektion umfasst

KAPITEL 7 Verschiedene Einwände gegen die Theorie der natürlichen Selektion

KAPITEL 8 Instinkte

Vererbte Veränderungen der Gewohnheit und des Instinktes bei domestizierten Tieren

Spezielle Instinkte

Der Instinkt, Sklaven zu halten

Zusammenfassung

KAPITEL 9 Bastardbildung

Grade der Unfruchtbarkeit

Gesetze, welche die Unfruchtbarkeit der ersten Kreuzung und der Bastarde regeln

Ursprung und Ursachen der Unfruchtbarkeit erster Kreuzungen und der Bastarde

Wechselseitiger Dimorphismus und Trimorphismus

Bastarde und Blendlinge werden unabhängig von ihrer Fruchtbarkeit verglichen

Zusammenfassung des Kapitels

KAPITEL 10 Unvollständigkeit der geologischen Urkunden

Über die Zeitdauer nach Maßgabe der Ablagerung und Größe der Denudation

Armut unserer paläontologischen Sammlungen

Über die Abwesenheit zahlreicher Zwischenvarietäten in allen einzelnen Formationen

Plötzliches Auftreten ganzer Gruppen verwandter Arten

Plötzliches Erscheinen ganzer Gruppen verwandter Arten in den untersten fossilführenden Schichten

KAPITEL 11 Geologische ufeinanderfolge organischer Wesen

Erlöschen

Das fast gleichzeitige Wechseln der Lebensformen auf der ganzen Erdoberfläche

Über die Verwandtschaft erloschener Arten unter sich und mit den lebenden Formen

Über die Entwicklungsstufe alter Formen im Vergleich mit den noch lebenden

Über die Aufeinanderfolge derselben Typen innerhalb gleicher Gebiete während der späteren Tertiärperioden

Zusammenfassung des vorigen und diese Kapitels

KAPITEL 12 Geografische Verbreitung

Einzelne vermeintliche Schöpfungszentren

Verbreitungsmittel

Zerstreuung während der Eiszeit

Abwechselnder Eintritt der Eiszeit im Norden und Süden

KAPITEL 13 Geografische Verbreitung (Fortsetzung)

Süßwasserformen

Über die Bewohner ozeanischer Inseln

Geologie der Galapagos-Inseln

Abwesenheit von Batrachiern und Landsäugetieren auf ozeanischen Inseln

Beziehungen der Bewohner von Inseln zu denen des nächsten Festlandes

Zusammenfassung dieses und des vorigen Kapitels

KAPITEL 14 Gegenseitige Verwandtschaft organischer Wesen; Morphologie; Embryologie; Rudimentäre Organe

Klassifikation

Analoge Ähnlichkeiten

Natur der Verwandtschaften, welche die organischen Wesen verbinden

Morphologie

Entwicklung und Embryologie

Rudimentäre, atrophierte und abortive Organe

Zusammenfassung

KAPITEL 15 Allgemeine Wiederholung und Schluss

Instinkte

Geologie

Fußnoten

Teil A.2 Beiträge von Alfred Russel Wallace

KAPITEL 16 Brief an die Linnean Society 1858; Sarawak Essay 1855; Ternate Essay 1858

Unterlagen zur Sitzung der Linnean Society vom 1. Juli 1858 in London

Alfred Russel Wallace (Borneo im Februar 1855): Sarawak-Essay – Über das Gesetz, welches das Entstehen neuer Arten reguliert hat

Alfred Russel Wallace (Ternate im Februar 1858): Ternate-Essay – Über die Tendenz der Varietäten unbegrenzt von dem Originaltypus abzuweichen

Teil B: Heutige Sicht auf die Evolutionstheorie nach Darwin und Wallace – Themen aus Molekularbiologie, Ethologie, Immunologie und Ökologiez

KAPITEL 17 Gen- und Genomorganisation

Was ist ein Gen?

Der Genbegriff hat sich im Laufe der Zeit stark verändert

Mutationen treten spontan auf und sind ungerichtet

Die molekulare Ursache von Mutationen wurde zuerst bei Bakterien aufgeklärt

Gene der höheren Zellen sind sehr komplex

Entstehung von Vielfalt durch unterbrochene Gene – ein Paradigmenwechsel

Darwin hat doch recht

Die RNA ist das ursprüngliche „Protein“ – ein weiterer Paradigmenwechsel

Mutationen reichen vom Nukleotidaustausch bis zur Vervielfachung von Chromosomen

Springende Gene – wieder ein Paradigmenwechsel

Anpassungen können sehr schnell erfolgen

Hypothese: Genverdoppelung und Entstehung von Pseudogenen erhöhen die Geschwindigkeit der Anpassung

Die Entwicklungsbiologie gibt eine Menge an Informationen zur Phylogenie von Organismen preis

Bei Einzellern gehören Sexualität und Vermehrung nicht immer zusammen

Keimzellen sind erst nach dem Übergang vom Einzeller zum Mehrzeller entstanden

Keimbahntheorie – Keimzellen sind verantwortlich für unsere Unsterblichkeit

Literatur

KAPITEL 18 Ursprung des Lebens und Prinzipien der Evolution

Was ist Leben?

Erforschung der Anfänge des Lebens

Sag‘ niemals „nie“!

Replikation, Mutation und Darwinsche Optimierung

Was unterscheidet die Biologie von Physik und Chemie?

Wozu DNA und Proteine?

Die großen Übergänge der Evolution

Literatur

KAPITEL 19 Die Rolle der Entwicklungsbiologie für die Evolution

Einleitung

Entwicklungsgenetik – Wie Gene die Entwicklung steuern

Vergleichende Entwicklungsgenetik – Wie Gene ihre Funktionen ändern

Die Redundanz entwicklungsbiologischer Kontrollmechanismen

Schlussbemerkungen

Literatur

KAPITEL 20 Die Honigbiene – vom „intellektuellen Bienenstachel Darwins“ zum Musterfall der Evolutionsforschung

Die Selektion greift auf allen Ebenen an

Der Superorganismus – mehr als die Summe vieler Bienen

Die kollektive Intelligenz

Die besondere genetische Verwandtschaft unter den Honigbienen

KAPITEL 21 Der Bau von Hügelnestern bei Waldameisen – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Besiedlung von Waldbiotopen

Literatur

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Nesthügel der Waldameisen – klimatisierte Wohnburgen mit vielen Vorzügen

Schlussbemerkungen

Literatur

KAPITEL 22 Evolution und Immunität

Ilja Metschnikow – Begründer der zellulären Immunologie

Paul Ehrlich – Begründer der Serologie

Erste Anfänge der Serologie zum Nachweis stammesgeschichtlicher Verwandtschaften

Immunologie – eine Wissenschaft auf Basis der Prinzipien Darwins

Aufgaben des Immunsystems

Angeborene und erworbene Immunität

Je länger die Lebenszeit des Organismus, desto ausgefeilter und effektiver ist das Immunsystem

Evolution als Prinzip adaptiver Immunität

Wechselseitige Anpassung von Pathogenen und Immunsystem

Evolution des adaptiven Immunsystems

Schlussbemerkungen

Literatur

KAPITEL 23 Darwin und die Bryozoa: Porträt einer folgenreichen Beziehung

Einleitung

Der Tierstamm der Bryozoa

Vom Firth of Forth nach Tierra del Fuego

Die Reise der H.M.S. Beagle ist noch nicht zu Ende: Der Beitrag heutiger Bryozoenforschung zu Darwins Entstehung der Arten

Drei Beispiele aus laufender Forschung

Danksagung

Literatur

KAPITEL 24 Die K/T-Grenze und das große Sauriersterben

Literatur

KAPITEL 25 Angewandte Evolutionstheorie – Perspektive für den medizinischen Fortschritt

Die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen

Die Welt der Moleküle ist praktisch unendlich groß

Die Evolutionsstrategie erleichtert die Suche nach neuen Wirkstoffen

Die Natur hat die kombinatorische Chemie vor Milliarden von Jahren entwickelt: Aminosäuren und Peptidbindung

Die Evolutionsstrategie mathematisch betrachtet

Literatur

Teil C: Zur Geschichte der handelnden Wissenschaftler

KAPITEL 26 Biografie Charles Robert Darwin

Frühe Jahre

Die Weltreise mit der HMS Beagle (27. Dezember 1831–2. Oktober 1836)

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Geologie und Biologie

Arbeiten zur Geologie

Arbeiten zur Biologie

Allgemeine Bedeutung für Wissenschaft und Gesellschaft

Ehrungen

Literatur

KAPITEL 27 Alfred Russel Wallace – Bescheidener Entdecker der Evolutionstheorie

Bedeutung

Leben

Veröffentlichungen zur Evolutionstheorie

Weitere Auswirkungen

Ehrungen und Auszeichnungen

Literatur

KAPITEL 28 Die wissenschaftshistorische Bedeutung von Charles Darwin und Alfred Russel Wallace. Eine Notiz

Literatur

Teil D: Nachspann

KAPITEL 29 Ausblick: Darwins Erbe für die Zukunft

Darwin und die Umweltwissenschaften

Noch ein Erbe Darwins – die Biodiversitätsforschung

Mit Darwin vom Wissen zum Handeln

Literatur

Weiterführende Literatur

Glossar

Personenverzeichnis

Sachverzeichnis

Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema

Heschl, A.

Darwins TraumDie Entstehung des menschlichen Bewusstseins

2009ISBN: 978-3-527-32433-0

Schaumann, W.

Charles Darwin – Leben und WerkWürdigung eines großen Naturforschers und kritische Betrachtung seiner Lehre

2002ISBN: 978-3-527-32123-0

Lingenhöhl, D.

Vogelwelt im Wandel

Trends und Perspektiven

2011ISBN: 978-3-527-32866-6

Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., und Walter, P.

Lehrbuch der molekularen Zellbiologie

2012ISBN: 978-3-527-32824-6

Lüttge, U., Kluge, M.

Botanik – Die einführende Biologie der Pflanzen

2012ISBN: 978-3-527-33192-5

Herausgeber

Prof. Dr. Paul WredeCharité-Universitätsmedizin BerlinMolekularbiologie und BioinformatikArnimallee 2214195 Berlin (Dahlem)

Saskia WredeSüdwestkorso 8 A12161 Berlin

Cover

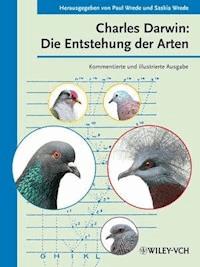

Vorderer Umschlag: Charles Darwin entwickelte seine Theorie von der Entstehung der Arten u.a. aufgrund seiner Beobachtungen als Taubenzüchter. Die Bilder zeigen im Uhrzeigersinn von oben links Rotkappen-Taube (© Thumer Hof), Rost-Täubchen (© Dario Sanches, São Paulo, Brasilien), Kronen-Taube (© Eric Isselée/Fotolia.com), Guinea-Taube (© Thumer Hof) und Felsen-Taube (© soleg/Fotolia.com).

Hinterer Umschlag und Rücken: Portrait von Alfred Russel Wallace (© Photo Resarchers/Ag. Focus) und Portrait von Charles Robert Darwin (© SPL/Ag. Focus).

Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

©2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Umschlaggestaltung Formgeber, EppelheimSatz le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN Hardcover 978-3-527-33360-8ISBN Softcover 978-3-527-33256-4

ePDF ISBN: 978-3-527-66874-8

ePub ISBN: 978-3-527-66873-1

Mobi ISBN: 978-3-527-66872-4

Zum Geleit: Von Darwin zur Molekularbiologie

Mit dem Einzug molekularbiologischer Methoden in die damals noch weitgehend zoologisch-botanisch ausgerichteten Life Sciences der 1970er Jahre setzte eine neue Ära der Evolutionsforschung ein, die uns unerwartet tiefe Einblicke in die Verwandtschaftsverhältnisse der heute lebenden, den rezenten, Organismen erbracht hat. Diese „Molekularisierung“ der Biologie kann rückblickend als eine „Wissensrevolution von innen heraus“ interpretiert werden. Während die drei Urväter der klassischen Evolutionswissenschaften, Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829),Charles Darwin (1809–1882) und Ernst Haeckel (1834–1919) die Tiere und Pflanzen von außen, also morphologisch einerseits und andererseits auf Grundlage ihres Körpergerüsts, anatomisch vergleichend studiert haben, konnten mit dem Methodenarsenal der Molekularbiologie, vor allem der Protein- und Nukleinsäure (RNA, DNA)-Sequenzanalytik, die verschlüsselten, erblichen Organismenbaupläne entziffert werden. In die Sprache der modernen, 1942 vor allem durch Theodosius Dobzhansky (1900–1975) und Ernst Mayr (1904–2005) in den USA gegründeten Wissenschaftsdisziplin Evolutionsbiologie übersetzt, war hiermit der Schritt von der Untersuchung der Phänotypen, den Erscheinungsformen, auf die Ebene der Genotypen ausgewählter Lebewesen durch die vielfältigen DNA-Analysen des Erbgutes vollzogen.

Die beschreibende Evolutionsforschung stützt sich heute demgemäß im Wesentlichen auf zwei methodische Ansätze. Zum einen werden altersdatierte Fossilreihen analysiert und zur Rekonstruktion der Stammesentwicklung, der Phylogenese, entsprechender Organismengruppen herangezogen, die als paläontologische Verfahren bezeichnet werden. Auf der anderen Seite sind vergleichende DNA-Sequenzanalysen korrekt bestimmter rezenter Organismen und die darauf basierende Methodik der molekularen und damit evolutionären Stammbaum-Rekonstruktion, auch Phylogenetik genannt, die wichtigsten Methoden zur Erforschung der biologischen Evolution, der als neontologischer Ansatz bezeichnet wird.

Unser enormer, im Wesentlichen auf molekularphylogenetischen Befunden basierender Wissenszuwachs in der Evolutionsforschung hat jedoch einen gravierenden Nachteil mit sich gebracht: Studierende der Biologie müssen heute derart viele Fakten und Labormethoden erlernen, dass kaum noch Zeit bleibt, die historischen Grundlagen der Evolutionsbiologie, vor allem auf dem Gebiete der Life Sciences wie Systematik, Physiologie, Biochemie und Molekularbiologie, zu erlernen. So muss ich nach über 20 Dienstjahren als unabhängiger Wissenschaftler und Hochschullehrer an den Universitäten Freiburg, Bonn, Kassel, Michigan State und Stanford (USA) die ernüchternde Schlussfolgerung ziehen, dass die Werke von Lamarck, Darwin und Haeckel von der Mehrzahl unserer Nachwuchs-Biologen nicht mehr gelesen werden. Dies ist bedauerlich, weil man Wissenschaftsdisziplinen nur verstehen kann, wenn man deren historische Entwicklungen zumindest in groben Zügen kennt: Der kumulative, sich selbst regulierende Wissenszuwachs in der Biologie, mit all seinen Irr- und Umwegen, kann erst nach derartigen Studien überblickt und verstanden werden.

Bezüglich der Bedeutung ihres Lebenswerks sind die drei eingangs genannten Giganten der klassischen Biologie – Lamarck, Darwin und Haeckel – in etwa gleichwertig. Dennoch ist Charles Darwin unter den drei Altmeistern der mit Abstand Bekannteste und sicherlich der Einflussreichste: Der Begriff „Darwinismus“ wurde ab 1860 populär und ist noch heute außerhalb der international ausgerichteten Evolutionsforschung im Gebrauch, während nur selten vom „Lamarckismus“ und überhaupt nicht vom „Haeckelismus“ gesprochen wird.

Warum ist Darwin weltweit so berühmt geworden? Zwei Hauptgründe sind hier zu nennen. Zum einen war Charles Darwin ein wohlhabender, zurückgezogen lebender Privatgelehrter, der sich ganz auf die Forschung und das Verfassen von Fachbüchern und Zeitschriftenartikeln konzentrieren konnte, während Lamarck in Paris und Haeckel in Jena als Professoren den täglichen Universitätsbetrieb mit Vorlesungen und vielen anderen Pflichten bestreiten mussten. Darwin hat geschickt und pragmatisch ein Netzwerk führender Gelehrter in Europa und den USA um sich herum gespannt und seine Werke, insbesondere das 1859 erschienene „Artenbuch“ (On the Origin of Species), beworben. Nur wenige Tage vor dem Erscheinen der Erstauflage (19. November 1859) hatte z. B. der Verleger John Murray III (1808–1892) einen Aufsatz eines Theologen publizieren lassen, in dem in polemischer Weise das „gottlose Buch“ kritisiert wurde. Dieser Darwin-kritische Essay weckte breites Interesse an der umfassend angekündigten Neuerscheinung. Als dann am 22. November das „Artenbuch“ in die Buchhandlungen kam, war die Erstauflage (1250 Exemplare, darunter 1192 zum Verkauf vorgesehen) am ersten Tag vergriffen. Die zweite Auflage (3000 Exemplare) ist kurz darauf, am 26. Dezember 1859 (mit der Jahreszahl 1860), erschienen. Diese Version wurde dann im Schnellverfahren von dem Heidelberger Paläontologen Heinrich Georg Bronn (1800–1862) ins Deutsche übersetzt und in unserem Land verbreitet.

Der zweite und wichtigere Grund für Darwins hohen Bekanntheitsgrad liegt jedoch in der Breite und Tiefe, also dem Umfang und der Originalität seiner wissenschaftlichen Werke begründet. Noch im „Darwin-Jahr 2009“ war es außerhalb der Kreise unserer Wissenschaftshistoriker weitgehend unbekannt, dass Charles Darwin neben seinem „Artenbuch“ 15 weitere wissenschaftliche Werke hinterlassen hat, wobei er nahezu alle Teilgebiete der Biologie und Geologie seiner Zeit bearbeitete. In einem populären Sachbuch habe ich demgemäß den Evolutionsforscher Charles Darwin als Geologen, Biogenese-Theoretiker, Tier-Systematiker, Blütenbiologen, Pflanzenphysiologen, Tierpsychologen und Boden (Regenwurm)-Biologen beschrieben und seine Leistungen auf all diesen Gebieten unter Verweis auf die Originalquellen gewürdigt1).

Trotz dieser Vielfalt an Forschungsschwerpunkten und Fachpublikationen hat Darwin das „Artenbuch“ als seinen wichtigsten Beitrag zur Naturkunde seiner Zeit angesehen. Dies führte der Autor zum einen auf die Breite der in der Origin of Species zusammengetragenen Fakten und andererseits auf die dort vorgestellten weitreichenden Schlussfolgerungen bzw. Interpretationen, das bedeutet Theorien, zurück. Neben der Übersetzung der zweiten Auflage durch Bronn, die heute in einer von Thomas Junker herausgegebenen Faksimile-Ausgabe vorliegt2), ist die Übersetzung der letzten (6.), am 19. Februar 1872 erschienenen Endfassung von Bedeutung. Diese im Jahr 1876 von dem Leipziger Zoologen Julius Victor Carus (1823–1903) vorgenommene Übersetzung ins Deutsche ist hier abgedruckt. Der klassische Text wurde durch Kurz-Biografien und Artikel ergänzt und durch die Beigabe zahlreicher Bilder illustriert.

Vergleichen wir die erste, 1859 erschienene mit der letzten (definitiven) Auflage, so fällt auf, dass Darwin zahlreiche Zusätze und Änderungen vorgenommen hat. So wurde z. B. das Wort „Evolution“ in der Erstauflage kein einziges Mal erwähnt: Darwin spricht von seiner „Theorie der Deszendenz mit Modifikation“. Erst in späteren Auflagen verwendete er gelegentlich das von dem Philosophen Herbert Spencer (1820–1903) in die Biologie eingeführte Wort „Evolution“ als Synonym für sein Konzept der „Abstammung mit Abänderung“.

Trotz dieser und anderer stetiger Verbesserungen und Ergänzungen des Urtextes sind die fünf Hauptaussagen des „Darwinismus“ – ein veraltetes Synonym für den Inhalt der Origin of Species – bis zur 1872 erschienenen letzten Auflage dieselben geblieben:

Wie Ernst Haeckel hervorgehoben hat, sollte man die beschreibenden Teil-Theorien von Charles Darwin, also die zeitlichen und räumlichen Aspekte der Evolution, Konzepte 1. bis 4., als „Abstammungslehre“ bezeichnen und nur die Selektionstheorie (5.) mit dem Wort „Darwinismus“ gleichsetzen. Diese Terminologie ist inzwischen überholt. Heute sprechen wir vom „Darwin-Wallace-Prinzip der natürlichen Selektion“, um den Mit-Entdecker des Auslese-Mechanismus in der Natur, Alfred Russel Wallace (1823–1913), seinen Leistungen entsprechend zu würdigen.

Es wird auch heute noch immer wieder gefragt, ob Darwin mit seinen „Artenbuch-Theorien“ Recht gehabt hätte. Diese Frage kann mit einem „Im Prinzip ja, im Detail nein“ beantwortet werden. Die wesentlichen Aussagen von Darwin wurden durch die moderne Evolutionsforschung, insbesondere unter Einsatz paläontologischer und molekularbiologischer Methoden, in vollem Umfang bestätigt. Allerdings sind zahlreiche neue Fakten, Prinzipien und Theorien hinzugekommen, von denen Darwin nichts wissen konnte, wie Vererbung über Gameten und die Keimbahn/Soma-Differenzierung; Endosymbiose als Triebkraft der Zell-Evolution; die Erdplatten-Dynamik mit der Konsequenz einer kontinuierlichen Umgestaltung der Lebensräume des Planeten und viele andere Erkenntnisse der Biologie und Geologie3). Unser stetig wachsendes „Theoriensystem Evolutionsbiologie“ hat sich daher so weit von den ursprünglichen Thesen aus dem 19. Jahrhundert entfernt, dass Charles Darwin heute keine Prüfung im Fachgebiet der Evolutionswissenschaften bestehen könnte. Grundbegriffe wie Phänotyp, Genotyp, DNA-Sequenzen oder molekulare Phylogenetik waren dem Urvater dieser Wissenschaftsdisziplin unbekannt.

Dennoch ist die hier in einer Neuausgabe vorliegende 6. Auflage der Origin of Species (1872) keineswegs veraltet. Beim Lesen dieses großartigen Werkes wird deutlich, welche Geistesleistung sich hinter Darwins fünf Basis-Theorien zur Evolution der Organismen verbirgt. Eine derart umfassende Ansammlung empirischer Tatsachen („Fakten“, ein von Darwin immer wieder gebrauchtes Wort) haben wenige Naturforscher jemals in einem Buch zusammengetragen, um eine Kern-Aussage, bei Darwin lautet diese: „Die Lebewesen haben sich aus gemeinsamen Urformen über natürliche Ausleseprozesse, dem Daseinswettbewerb in der Natur, zur heutigen Artenvielfalt entwickelt“, zu begründen.

Kommen wir nun auf die Frage nach den Konsequenzen aus Darwins „Artenbuch-Thesen“ bezüglich der christlichreligiösen Glaubenslehre zu sprechen. Alle drei Evolutionsforscher, Lamarck, Darwin und Haeckel, sind mit der Bibel auf dem Nachttisch erzogen worden. Daher waren diese drei großen Biologen während ihrer Jugend noch gläubige Christen. Interessanterweise sind aber Lamarck, Darwin und Haeckel durch die intensive Beschäftigung als Naturforscher diese eingeimpften religiösen Glaubensinhalte mit der Zeit immer fragwürdiger geworden, mit dem Resultat, dass sich alle drei Wissenschaftler in späteren Jahren ganz vom christlichen Bibel-Glauben gelöst haben. Der mehr oder weniger verdeckte „Atheismus“ der drei Biologen hat ihnen viele Angriffe und nutzlose Debatten eingebracht. So hat Charles Darwin aus Angst vor öffentlichen Anfeindungen und möglicherweise auch aus Rücksicht seiner religiös geprägten Ehefrau gegenüber ab der 1860 erschienenen 2. Auflage des „Artenbuchs“ am Ende des Textes ein Zugeständnis an die Theologen seiner Zeit eingearbeitet, das bis heute Nachwirkungen zeigt. Die in der Erstfassung (1859) geäußerte Theorie (2.), den ersten Ur-Formen sei „das Leben eingehaucht worden“ (eine Referenz des studierten Theologen Darwin an ein Bibelzitat), wurde ab der 2. bis zur 6. Auflage mit dem Zusatz „durch den Schöpfer“ versehen. Obwohl Darwin in privaten Briefen immer wieder betont hatte, dass unter „Schöpfung“ der Satz „wir wissen es nicht“ zu verstehen sei, wurde dieser kleine Zusatz von Generationen von Theologen immer wieder zitiert, um die angebliche Vereinbarkeit christlich-religiöser Glaubensinhalte, die auf biblischen Wundern basieren, mit den Erkenntnissen der Evolutionsforschung, die auf empirischen Fakten aufbauen, zu begründen.

Liest man Darwins „Artenbuch“ in seiner hier vorliegenden 6. Auflage jedoch als Ganzes, so wird deutlich, dass der Autor in diesem Werk eine strikte Trennung von religiösem Glauben und empirischen Fakten vollzogen hat. Dieses Prinzip habe ich an anderer Stelle als „Darwins Philosophischen Imperativ“ bezeichnet. Wir müssen daher die Schlussfolgerung ziehen, dass Charles Darwin die damals noch junge Biologie von christlich-religiösen Dogmen befreit hat und somit als einer der Ersten die „Gottlosen“, streng logisch-rational ausgerichteten Life Sciences mit begründete. Dies war meiner Ansicht nach eine der größten Leistungen von Charles Darwin, dem „Newton der Biologie“ (A.R. Wallace), da nur unter strikter Einhaltung des Prinzips des methodischen Naturalismus echte Naturforschung und darauf aufbauende wissenschaftliche Theorienbildung möglich ist. Vor Darwin (1859 bzw. 1872) haben die meisten Biologen noch übernatürliche biblische Wundergeschichten in ihren Fachbüchern erwähnt bzw. diskutiert – der psychologische Druck, den die christlichen Kirchen auf die Bevölkerung ausgeübt hatten, war Anfang des 19. Jahrhunderts noch übermächtig.

Nach dem Erscheinen dieses hier abgedruckten wohl wichtigsten Werkes der gesamten Biologiegeschichte setzte nach 1859 rasch eine „Befreiung“ der Evolutionsforschung von christlich-religiösen Glaubensinhalten ein. Diese, aus den klassischen Werken von Lamarck, Darwin und Haeckel hervorgegangene naturalistische Wissenschaftsdisziplin konnte sich in den letzten Jahrzehnten zu jenem gigantischen, prächtigen Theoriensystem entwickeln, das heute unter dem Begriff Evolutionsbiologie weltweit anerkannt ist und stetig durch neue Erkenntnisse ausgebaut und vertieft wird.

Der eingangs erwähnte Zoologe und Wissenschaftstheoretiker Theodosius Dobzhansky hat den berühmten Satz formuliert „Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, außer im Lichte der Evolution“. Dieser Ausspruch sollte allen Studienanfängern der Biowissenschaften mit auf den Weg gegeben und wie folgt begründet werden. Ohne das übergeordnete organisierende Darwinsche Prinzip der „Deszendenz mit Modifikation“, kombiniert mit der heute vielfach bestätigten Erkenntnis von der „Gemeinsamen Abstammung aller Organismen der Erde“ wäre die Biologie noch immer eine chaotische Sammlung zusammenhangloser Fakten. Diese Einzeltatsachen ergaben erst ein sich gegenseitig ergänzendes Gesamtbild, nachdem 1859/1872 Charles Darwins Origin of Species erschienen war. Dieses, hier in einem illustrierten Nachdruck vorliegende Buch hat somit die Biologie von einer „Käfer-Sammelkunst“ in den Rang einer systematischen Naturwissenschaft erhoben. Darwins Origin of Species sollte daher, gerade im so genannten „Zeitalter der Molekularbiologie“, als Basis-Werk der Life Sciences immer wieder studiert werden.

Ulrich KutscheraUniversität Kassel/Stanford (USA),im Juli 2012

1) Kutschera, U. (2009) Tatsache Evolution. Was Darwin nicht wissen konnte, dtv, München.

2) Darwin, C., Junker, T. (Hrsg.) (2008) Über die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzen-Reich durch natürliche Züchtung, Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Darmstadt.

3) Kutschera, U. (2008) Evolutionsbiologie, 3. Aufl., Ulmer, Stuttgart.

Vorwort – Warum dieses Buch?

Was bleibt übrig von den vielen Veranstaltungen und Publikationen der vergangenen Jubiläumstage zur Veröffentlichung des epochalen Werkes Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl1) am 24. November 1859? Eine ganze Menge an neuer Literatur, hauptsächlich zum Leben des außergewöhnlichen Naturforschers, der das weltweite Denken in der Biologie seit diesem Tage grundlegend verändert hat. Das jetzt vorliegende Buch befasst sich mit der Art einer Würdigung der Origins of Species, wie sie bisher so noch nicht erfolgte: Aufsätze namhafter Evolutionsbiologen, die auf Darwins unübersehbaren Einfluss in der aktuellen Forschung einiger unterschiedlicher biologischer Disziplinen eingehen. Aussagekräftige Abbildungen und Erläuterungen zu den einzelnen Kapiteln, dazu etliche Hinweise zu historisch bedeutsamen zeitgenössischen Naturforschern, tragen zum leichteren Verständnis des Darwin-Textes bei. Natürlich musste auch auf den weiteren Protagonisten der Entdeckung der neuartigen Evolutionsprinzipien, den englischen Naturforscher Alfred Russel Wallace, eingegangen werden. Das geschieht durch die Vorstellung seiner beiden prägnanten Essays: dem Ternate und Sarawak Essay.

Für die biologischen Wissenschaften ist die Evolutionstheorie Darwins immer noch das grundlegende Konzept zur Erklärung der Artenvielfalt, des Wechselspiels zwischen Variation der Organismen, hervorgerufen durch Mutationen, und der Selektion, der Auswahl der am besten an die jeweiligen Umwelt Angepassten.

Anfang 1970 fand das Konzept der Evolution als effizientes, erfolgreiches Optimierungsverfahren auch Eingang in die Ingenieurwissenschaften. Das als Evolutionsstrategie2) entwickelte Verfahren, mit seinen verschiedensten Anwendungen in der Strömungslehre wie z. B. dem Bau von Flugzeugflügeln oder der Optimierung der Unterwasserformen bei Schiffen, kann als ein beeindruckendes Simulationsexperiment aufgefasst und überzeugendes Indiz für die Erklärungskraft der Selektionstheorie nach Darwin angesehen werden.

Trotz ihrer Erfolge wird die biologische Evolutionstheorie vor allem in Amerika durch die Gruppe der Kreationisten heftig angegriffen. Für sie ist die biblische Schöpfungsgeschichte die einzige gültige Aussage zur Entstehung des Lebens und der Arten auf der Erde. Zum Glück hat sich in Europa dieser nicht wissenschaftliche Ansatz zur Evolution noch nicht verbreitet, aber es ist sicherlich gut, sich mit fundiertem Wissen gegen diese rückständigen und überholten Vorstellungen zu wappnen. In Darwins bekanntestem Werk Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl werden die vielen bereits zur damaligen Zeit erhobenen theologischen Einwände gegen die Evolutionstheorie, die heute unverändert wieder in die Öffentlichkeit getragen werden, aus naturwissenschaftlicher Sicht gründlich und überzeugend widerlegt. Aber nur wenige Biologen, geschweige denn die breite Öffentlichkeit, haben das gesamte Buch Über die Entstehung der Arten gelesen. Das Wissen um die Evolutionstheorie tritt in der Allgemeinheit oft nur stark eingeengt auf, mit Formulierungen wie Der Kampf ums Dasein (Kapitel 3) oder das Überleben des Tüchtigsten.

Aber wie lässt sich die umfangreiche Theorie zur Entstehung der Arten in einer gut verständlichen Form verbreiten, so dass die wertvollen Gedanken und Vorstellungen Darwins in einem sinnvollen biologischen Zusammenhang gesehen und damit von jedem Einzelnen in der Gesellschaft gewinnbringend wahrgenommen werden können? Wir denken dabei an die Entwicklung von Konzepten zur Erhaltung der Artenvielfalt, schonenden landwirtschaftlichen Nutzung, zum sorgsamen Umgang mit den Ressourcen des Meeres bis hin zu Programmen für die medizinische Forschung oder eines tragfähigen Gesundheitssystems. Viele Vorgänge in der Natur lassen sich im Lichte der Evolutionstheorie überzeugend erklären. Doch die Lektüre des Originals, auch in ihrer deutschen Übersetzung, ist für viele auch in der heutigen Zeit schwer zu lesen. Dies ist vor allem der Fülle an detaillierten Daten und des Fehlens jeglicher Abbildungen, außer einer abstrakten, baumartigen Darstellung des Prinzips der Artenentwicklung durch Variation und Selektion geschuldet. Paradoxerweise hat Darwin besonderen Wert auf eine allgemeine Verständlichkeit seines grundlegenden Buches gelegt und bewusst auf eine wissenschaftliche Fachsprache verzichtet. Wegen der Verwendung der lateinischen Bezeichnungen der vielen erwähnten Organismen fällt jedoch den meisten heutigen Lesern die Lektüre des Buches recht schwer, vor allem, wenn sie nicht in den biologischen Wissenschaften ausgebildet sind.

Darwin pflegte einen recht umfangreichen Kontakt zu den zeitgenösssischen Wissenschaftlern, aber auch zu den zahlreichen englischen „Liebhaber-Biologen“. Es werden mehr als 270 Persönlichkeiten in seinem Buche erwähnt. Wir beschränken uns in der Vorstellung der Biographien allerdings auf einige der wichtigsten aus den unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft. Eine umfangreiche Aufstellung von 270 Biographien befindet sich auf der Webseite: http://www.wiley-vch.de/home/darwin

Darwin war nicht nur Wegbereiter für die Evolutionsbiologie, sondern auch für weitere wichtige Gebiete in der Biologie, wie der Verhaltensforschung, Ökologie, Paläontologie und Biogeographie. Ebenso kann Alfred Russel Wallace zu den Pionieren, vor allem der Biogeographie, gezählt werden.

So liefert Darwin überzeugende Erklärungen für die Entstehung einer Fülle ungewöhnlicher Verhaltensmuster bei Tieren und der gegenseitigen Anpassung, beispielsweise von Insekten und „ihren“ Blüten. Vor allem die gleichzeitige Anpassung an viele unterschiedliche Faktoren beschreibt Darwin an einer großen Zahl von Beispielen aus weiten Teilen der Welt. Um einige der von Darwin besprochenen Beispiele herauszugreifen: Wie verlief die Evolution des Brutparasitismus beim Kuckuck oder wie kam es zur komplizierten Gestaltung der Wasserfalle einer Orchideenblüte, die äußerst sinnvoll für die Bestäubung der Pflanze ist?

Um die Attraktivität dieses wissenschaftlich herausragenden Werkes zu erhöhen und die Lesbarkeit zu erleichtern, fügen wir zu fast allen erwähnten Beispielen, meistens handelt es sich um solche aus der Tier- und Pflanzenwelt, möglichst aussagekräftige Abbildungen und Graphiken in Farbe ein, die in einer begleitenden Legende ausführlich beschrieben werden. Die Abbildung bezieht sich genau auf das im Text genannte Beispiel, wobei die Legende erklärt, worauf es in der Darstellung im Zusammenhang mit dem Text ankommt. Wo es erforderlich ist, gibt es auf der Webseite zusätzliche Erläuterungen, die auf die heutigen Erkenntnisse aus der Molekularbiologie, Genetik, Zoologie, Botanik oder Ethologie eingehen. Des Weiteren werden grundsätzliche Fragen der Evolution aus heutiger Sicht im Abschnitt B von namhaften Wissenschaftlern behandelt und bewertet.

Das Buch verfolgt daher ein doppeltes Ziel: Darwins „Entstehung der Arten“ durch Abbildungen anschaulicher zu gestalten und zugleich mit dem heutigen Forschungsstand abzugleichen.

Während der Vorbereitung zu diesem Buch kamen wir nicht umhin, uns auch mit Alfred Russel Wallace (8. Januar 1823–7. November 1913) zu beschäftigen. Wallace kam unabhängig von Darwin auf fast die gleichen Aussagen zur Evolutionstheorie. Dies ist vielleicht nicht verwunderlich, denn beide waren leidenschaftliche Naturforscher (engl.: Naturalist) und Insektensammler, und vor allem haben sie beide auch die Arbeiten zur Populationsentwicklung und zum Populationsverhalten von Thomas Malthus gelesen, der das Fehlen eines unbegrenzten Wachstums als Gleichgewicht mit den begrenzten Ressourcen erklärte. Ein weiteres für beide sehr prägendes Buch war Charles LyellsPrinciples of Geology, in dem er allein den Aktualismus als Theorie der Entwicklung der Erdoberfläche gelten lässt. Danach verlaufen die Veränderungen auf der Erdoberfläche langsam und wurden durch die gleichen Kräfte in der Vergangenheit verursacht, wie sie auch heute noch ständig am Werke und dem aufmerksamen Beobachter nicht entgehen.

Beide, Darwin und Wallace, haben mehrjährige Forschungsreisen unternommen. Darwin auf der HMS Beagle, mit der er rund um den Globus nahezu fünf Jahre (27. Dezember 1831–2. Oktober 1836) unterwegs war, davon fast drei Jahre allein für Landgänge verwenden konnte, und Wallace, der zwei große Reisen unternahm, einmal 1848 nach Südamerika in die Urwälder des Amazonasgebietes und zum anderen für acht Jahre von 1854–1862 in den Malaiischen Archipel. Dort, auf einer kleinen Insel der Molukken –wahrscheinlich Ternate – verfasste Wallace im Fieberrausch im Februar 1858 innerhalb einer Woche einen Essay mit der knappen Beschreibung einer Evolutionstheorie, die sich mit der von Darwin in allen wesentlichen Punkten deckte. Dieser Aufsatz wird zusammen mit einem zweiten von Wallace verfassten Aufsatz, dem Sarawak Essay, im vorliegenden Buch ebenfalls vorgestellt.3)

Die aus Darwins Sicht anfänglich durch Konkurrenz bedrohte Beziehung zu Wallace wandelte sich in einen gegenseitigen, aufrichtigen Respekt und in eine hohe Achtung der wissenschaftlichen Arbeiten. Unabhängig davon wie man den Prioritätenstreit entscheiden oder bewerten mag, England kann sich glücklich schätzen, gleich zwei herausragende geniale Forscher zur selben Zeit hervorgebracht zu haben. Beide beeinflussen bis zum heutigen Tage nachhaltig das Denken auf der gesamten Welt, Darwin sicherlich noch etwas mehr und konsequenter als Wallace.

Darwin scheute zwar die Öffentlichkeit und verließ Downe fast nie, dennoch hatte er zu vielen Wissenschaftlern seiner Zeit regen brieflichen Kontakt. Im Register sind über 270 Namen an Wissenschaftlern, aber auch Züchtern und bekannten Naturinteressierten aufgeführt, zum Verständnis des wissenschaftlichen Hintergrundes stellen wir davon etwa 30 in kurzen Biographien vor.

Es mangelt bisher an einer umfassenden Darstellung zur Geschichte der vielen Übersetzungen und Übersetzer des On the Origin of Species. Dies kann hier nicht nachgeholt werden, daher sei nur ganz kurz auf das Wesentliche eingegangen. Insgesamt hat Darwin sechs Auflagen seines wichtigen Werkes selbst bearbeitet:

Natürlich stürmten nach der Veröffentlichung der ersten Auflage die Angebote nach Übersetzungen auf Darwin nur so ein. Er hatte bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet mit dem Reisetagebuch The Voyage of the Beagle (veröffentlicht: 1839), also Die Reise der Beagle gemacht, die übrigens von Alexander von Humboldt (14. September 1769–6. Mai 1859) sehr gelobt wurde. Die Übersetzung der ersten Auflage des „Reisetagebuchs“ erfolgte auf Anregung Alexander von Humboldts und Justus von Liebigs (12. März 1803–18. April 1873) durch ErnstDieffenbach (27. Januar 1811–1. Oktober 1855) und erschien 1844.

Auf Darwins Veranlassung hin wurde ein Exemplar des „Origin“ an den Heidelberger Paläontologen und Zoologen Heinrich Georg Bronn (3. März 1800–5. Juli 1862) geschickt, als Zeichen seiner aufrichtigen Hochachtung, wie er ihm das selbst am 4. Februar 1860 schrieb. Heinrich Georg Bronn war der erste Ordinarius für Zoologie (seit 1837) an der Universität Heidelberg und stand auch für die Fächer Allgemeine Naturgeschichte und Forstwissenschaft, sein Schwerpunkt lag aber auf der Paläontologie, oder wie man damals sagte, der Petrefaktenkunde (der Lehre über die Versteinerungen und Fossilien). Bronn verfasste die erste deutsche Übersetzung. Sie erschien 1860 unter dem Titel Über die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzen-Reich durch natürliche Züchtung, oder Erhaltung der vollkommensten Rassen im Kampfe um’s Daseyn. Bronns Übersetzung enthielt jedoch mehrere Veränderungen, die bekannteste ist das Weglassen des am Ende des Werkes geschriebenen prophetischen Satzes: „Es wird Licht fallen auf den Ursprung des Menschen und auf seine Geschichte.“

Ende des Jahres 1860 verfasste Darwin eine „historische Vorrede“, die einer amerikanischen Ausgabe vorangestellt werden sollte, und in England erst 1862 in der dritten Auflage erschien. Sie wurde allerdings schon zwei Jahre zuvor in die deutsche Übersetzung von Bronn des Jahres 1860 eingefügt. Der hier vorliegende Text ist die Übersetzung von Julius Victor Carus zu der in England erschienenen 6. Auflage von 1872, die natürlich die Historische Skizze enthält. Die Übersetzung von Carus erschien im Jahre 1876 bei der Schweitzerbart’schen Verlagsbuchhandlung, Stuttgart4). Diese Carus-Übersetzung gilt als die Standardübersetzung. Eine weitere, spätere Übersetzung erfolgte durch Carl W. Neumann und ist die Grundlage des im Reclam Verlages 1963 erschienen Buches: Die Entstehung der Arten5).

Julia Voss hat in ihrem Buch „Darwins Bilder: Ansichten der Evolutionstheorie 1837 bis 1874“6) die Entstehungsgeschichte der Evolutionstheorie recherchiert und dabei die bedeutende Rolle von Bildern aufgezeigt. Darwin hat seine Ideen anhand von zahlreichen Abbildungen entwickelt, von denen etliche immer noch sehr gut für heutige Veröffentlichung geeignet sind, und einige deshalb hier verwendet wurden.

Die Herausgeber hoffen mit ihrem Konzept dazu beizutragen, dass Charles Darwins bedeutendes Werk einem breiteren Publikum zugänglicher wird, sowohl im Verständnis der Evolutionsprozesse als auch in der wissenschaftshistorischen Bedeutung. Die Ideen Darwins entstanden nicht aus sich heraus, sondern entstammen seinem hohen Abstraktionsvermögen in der Auswertung aller von ihm in unermüdlichem Fleiß zusammengetragenen Beobachtungen, der von mehreren hundert, hauptsächlich zeitgenössischen Wissenschaftlern stammenden experimentellen Ergebnisse und seinen eigenen Untersuchungen.

Der Originaltext Darwins wurde wegen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst. Des Weiteren führten wir zur Hervorhebung wichtiger Tatsachen im Text folgende Einfärbungen ein:

Fett gedruckte Namen: Kurzbiografie im Buch

Blau: Wichtige Aussagen und Schlussfolgerungen

Rot: Hinweis auf die biblische Schöpfungsgeschichte

Grün: Aussagen zu den Galapagos Inseln.

Paul Wrede und Saskia WredeBerlin, im Juli 2012

1) Darwin, C. (1963) Die Entstehung der Arten, Reclam, Stuttgart.

2) Rechenberg, I. (1973) Evolutionsstrategie, Fromann-Holzboog, Stuttgart.

3) Wallace, A.R. (1870) Über das Gesetz, welches das Entstehen neuer Arten regulirt hat, in Charles Darwin und Alfred Russel Wallace. Ihre ersten Publicationen über die „Entstehung der Arten“ nebst einer Skizze ihres Lebens und einem Verzeichniß ihrer Schriften (Hrsg. A.B. Meyer), Verlag Eduard Besold, Erlangen, S. 14–38.

Wallace, A.R. (1858) Über die Tendenz der Varietäten unbegrenzt von dem Originaltypus abzuweichen. ebenda S. 39–56.

4) Darwin, C. (1988) Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kammpfe um’s Dasein nach der letzten englischen Ausgabe wiederholt durchgesehen von J. Victor Carus Hrsg., eingeleitet und mit einer Auswahlbiographie versehen von Gerhard H. Müller, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

5) Darwin, C. (1963) Die Entstehung der Arten, Reclam, Stuttgart.

6) Voss, J. (2007) Darwins Bilder: Ansichten der Evolutionstheorie 1837–1874, Fischer, Frankfurt/M.

Danksagungen

Das vorliegende Buch konnte nur durch die umfangreiche Unterstützung von Institutionen, Kollegen und Privatpersonen in der vorliegenden Form zustande kommen. Wir danken: Friedrich Körber, für die Durchsicht und seine hilfreichen Kommentare, Florian Losch für die Erstellung der Grafiken, Patrick Kopp für die Anfertigung von Fotos, David Geldern und Robert Weissmann, Berlin, für die Hilfe in der Anwendung der Computer (alle Charité-Universitätsmedizin Berlin). Den Mitarbeitern des Museums für Naturkunde, Berlin, insbesondere Oliver Coleman, Andreas Kunkel, Uwe Reimold und der Fotografin des MfN.

Den Mitarbeitern des Senckenberg Forschungsinstituts und Naturkundemuseums, Frankfurt/Main, dem Direktor Bernd Herkner für die Benutzung der Einrichtungen des Museums und Patricia Germandi, Öffentlichkeitsarbeit, für die hilfreiche Beratung.

Helga Kapp, Universität Hamburg, für Abbildungen und Diskussionen über Chaetognathen, Alexander Kieneke, Deutsches Zentrum für Marine Diversitätsforschung, Wilhelmshaven, für Beratung in meeresbiologischen Fragen.

Vollrath Wiese, Haus der Natur in Cismar, für die hilfreiche Beratung und Überlassung vieler Fotos zu den Mollusken.

Frau Christiane Nüsslein-Volhard, Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, Tübingen, Axel Meyer, Universität Konstanz, und Hubert Markl, Konstanz, danken wir sehr für die wertvolle Ermunterung und Unterstützung zur Durchführung des Projekts.

Jan Hiß, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, und Martin Heise, Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt/Main, für die kritische Durchsicht von Teilen des Manuskripts.

Erich Hetz, Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Großbeeren, für die kritische Durchsicht einiger Erläuterungen zur Botanik.

Horst Kress, Freie Universität Berlin, für die kritische Durchsicht und wertvolle Unterstützung.

Ferner danken wir einer weiteren großen Anzahl an Privatpersonen, Firmen und Museen für die großzügige Überlassung von Abbildungen, insbesondere: Frau Monika Brüggemann-Landolter, Geologische Bundesanstalt Österreich; Herrn Walter Schön, Bad Saulgau, für Fotos zu Raupen und Schmetterlingen; Hans Hillewaert, Institute for Agricultural and Fisheries Research, Oostende, Belgien; Anne Höggemeier, Universität Bochum; Hugo Beuttler, Schönow; Hans Wrede, Norderstedt; ferner den folgenden Einrichtungen und Institutionen: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin; Max-Planck-Institut für Pflanzenphysiologie in Potsdam-Golm; Botanisches Museum und Garten, Berlin; Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven; Geomar, Kiel; Frau Johanna Plendl, Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin.

B. Steinhoff-Kobitzsch, Berlin, für eine Übersetzung. Dorothea Wrede danken wir für die kritische Durchsicht von Manuskripten und ihre große Unterstützung.

Schließlich danken wir dem Verlag Wiley-VCH für die Unterstützung dieses Buchprojekts in allen Belangen, insbesondere den Herren Dr. Gregor Cicchetti und Dr. Andreas Sendtko, ferner Frau Johanna Rupp, Sandhausen, für das Lektorat sowie den Mitarbeitern von le-tex, Leipzig, für das Projektmanagement und die satztechnische Umsetzung.

Paul Wrede und Saskia WredeBerlin, im Juli 2012

Autorenverzeichnis

Jörg Fritz

Museum für Naturkunde

Leibniz Institut für Forschung zur Evolution und Biodiversität an der Humboldt Universität zu Berlin

Invalidenstraße 43

10115 Berlin

Walter Kirchner

Schmithofer Str. 51

52076 Aachen

Ulrich Kutschera

Universität Kassel

Institut für Biologie

Abt. Pflanzenphysiologie & Evolutionsbiologie

Heinrich-Plett-Str. 40

34109 Kassel

Reinhold Leinfelder

Freie Universität Berlin

Institut für Geologische Wissenschaften

Fachrichtung Paläontologie

Malteser Str. 74–100, Haus D

12249 Berlin

Hans-Jörg Rheinberger

Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte

Boltzmannstraße 22

14195 Berlin

Gisbert Schneider

ETH Zürich

Institut für Pharmazeutische Wissenschaften

Wolfgang-Pauli-Straße 10

8093 Zürich

Schweiz

Joachim Scholz

Forschungsinstitut Senckenberg

Senckenberganlage 25

60325 Frankfurt am Main

Peter Schuster

Institut für Theoretische Chemie der Universität Wien

Währingerstraße 17

1090 Wien

Österreich

Ralf J. Sommer

Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie

Abteilung Evolutionsbiologie

Spemannstraße 35–39

72076 Tübingen

Mary E. Spencer Jones

Natural History Museum

Zoology Department

Zoology Higher Invertebrates Curation

Cromwell Road

London SW7 5BD

Großbritannien

Jürgen Tautz

BEEgroup, Biozentrum

Universität Würzburg

Am Hubland

97074 Würzburg

Peter Walden

Charité Universitätsmedizin Berlin

Charité Campus Mitte

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie

Abteilung Tumorimmunologie

Charitéplatz 1

10117 Berlin

Paul Wrede

Charité Universitätsmedizin Berlin

Charité Campus Benjamin Franklin

Molekularbiologie und Bioinformatik

Arnimallee 22

14195 Berlin

Saskia Wrede

Südwestkorso 8A

12161 Berlin

Die Kolonien bildende Kugelalge Volvox globator

Einführung der Herausgeber

Die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion

Kommentierte und illustrierte Darstellung

„Das Unbegreiflichste an der Welt ist, dass sie begreifbar ist“, und „das Schönste, was wir erfahren können, das Mysterium ist … Es ist der Ursprung aller Kunst und Wissenschaft“, diese Worte Albert Einsteins (14. März 1879–18. April 1955) gelten ganz besonders auch für die Biologie, die Evolution der Organismen, die selbstständige Entwicklung vom „Einfachen“ zum Komplexen. Bisher überwiegt in der Biologie immer noch das Mysterium zu den Fragen: „Wie ist das Leben entstanden, was ist nun die eigentliche Lebenskraft, was macht die Einzigartigkeit des Lebens aus, wie erhält sich das Leben seit Milliarden Jahren in einer ununterbrochenen Linie?“ „Wie kommt es zur Existenz der ungeheuerlich großen Vielfalt an lebenden Arten?“ Die Evolutionstheorie, von (1858) und (1858) zeitgleich vorgestellt und begründet, hat etliches vom Mysterium des Lebens auf die Stufe einleuchtender Erklärungen gestellt. Im Teil A erscheint das gesamte Buch von Charles Darwin und die beiden Aufsätze, der und der von Alfred Russel Wallace zusammen mit dem Brief von und an die der am 1. Juli 1858 vom Präsidenten verlesen wurde. Ihr Konzept der Adaptation auf der Grundlage von Variation und Selektion hat sich in tausendfachen Beobachtungen bestätigt. Mittlerweile sind die Ursachen und Mechanismen der Variation bekannt, die klassische und molekulare Genetik liefert ständig neue Daten über die Ursachen, Mechanismen und Regeln, die zu den genetischen und phänotypischen Veränderungen von Organismen führen. Die Zellbiologie und Entwicklungsbiologie zusammen mit der Bioinformatik erbringen laufend neue Einsichten zum Wie der ontogenetischen, Keimesentwicklung oder der phylogenetischen Entwicklung an ausgewählten Modellorganismen. Sind auch in vielen Einzelfällen die Mechanismen und Wirkungen der Selektion schwer zu verstehen und zu erkennen, zeigen andererseits die vielen Feldversuche an Tieren und Pflanzen, die Erstellung mathematischer Modelle in der Populationsbiologie sowie die gegenwärtigen vielfältigen rechnergestützten Simulationsexperimente überzeugend die gestaltende Kraft der Selektion und machen die Prozesse der Optimierung verständlich nachvollziehbar.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!