Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Encre Rouge

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

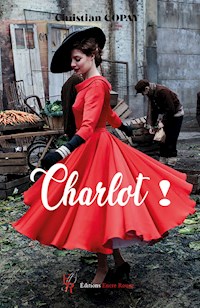

De 1939 à 1945, les événements de la Deuxième Guerre mondiale servent de toile de fond aux existences de quatre personnages.

Récit picaresque souvent, dramatique parfois, tendre aussi, au fil duquel Charlot est le héros hésitant, gaffeur et héroïque qui croit mener la danse dans cette histoire pourtant écrite à quatre mains. Fuyant la Belgique en juin 40 pour rejoindre Carcassonne, il part ensuite vers Londres, pour revenir en France y contribuer à la Résistance naissante. Alors que Pedro observe l’occupant qui cherche le Graal dans les antiques cryptes de la Cité de Carcassonne, François se bat dans le massif des Glières, en Savoie. Marie, qui est leur point commun à tous, anime un réseau de passeurs vers l’Angleterre via l’Espagne. Les quatre se rencontrent, s’aiment, se querellent, se séparent pour se retrouver, au milieu des convulsions qui agitent l’Europe.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Christian Copay est né en 1955. Diplômé HEC, il parcourt le monde pour raisons professionnelles, accumulant des images, des portraits, des situations qui sont autant de raisons d’exprimer ses fantasmes d’auteur. Il passe notamment huit années aux Amériques: du nord au sud, du Canada à l’Argentine en passant par les USA, le Mexique ou le Venezuela, qui serviront de décor à ses premiers romans.

Apres quelques années passées en Asie du Sud-Est, il est aujourd’hui établi dans l’Aude.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CHRISTIAN COPAY

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. »

Albert Camus.

Discours de Suède. Gallimard, 1958.

« Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l’ouvrir. »

Pierre Dac.

Date inconnue.

1. EXODE

Tu as vérifié les bougies, Charles ?

Je viens de les changer ! Le plein est fait, et j’ai même trois bidons d’essence en réserve – qui sait où nous trouverons du carburant sur cette route qui s’annonce imprévisible !

Le bidon, tu le mets où ?

LES bidons ! Tu m’écoutes ? Je les mets à la place du passager, dans le side-car ! Tu as intérêt à t’en trouver autant, ne compte pas vivre sur mes réserves !

On part donc avec les deux motos !? Je croyais qu’on n’en prendrait qu’une seule et qu’on se relaierait.

Et puis quoi encore ! Tu t’imagines qu’on fera aussi lit commun, à l’étape ?

Mais tu es ignoble !

Waahahaha ! Je te charrie !

Il y a comme un air de joie, de déconnade de départ en vacances, autour de cet échange. Pourtant, dans notre environnement immédiat, le contexte est plutôt désolant. En ce mois de juin 1940, la déroute de l’armée – belge au moins, à ce que nous en savons – est totale. Sa reddition sans condition s’est faite pratiquement sans combat, après dix-huit jours. Une honte si on se réfère à la résistance organisée, armée, opiniâtre qui avait préservé le pays il y a un peu plus de vingt ans, et pendant quatre ans lorsqu’Albert avait dirigé lui-même les armées.

Quoique. Nous l’apprendrons rapidement : les Français ne feront pas mieux que les Belges. Et les Anglais sont effrayés par la puissance et l’agilité de la déferlante adverse. Mais ils ont tenté de nous aider. La déroute est totale sur l’ensemble d’un front vasouillard, mou, désorganisé. Ils attendent, sans en être conscients, l’arrivée de l’homme providentiel qui leur promettra la victoire, au prix de leur sueur, leur sang et leurs larmes.

Un petit gros ou un grand maigre, peu importe.

Les vainqueurs de la guerre précédente, nos chefs, sont restés assis sur leur cul, sans se remettre en cause. Les tactiques, et surtout les stratégies, n’ont été questionnées par personne. Le rôle des blindés est resté cantonné à celui de la vieille artillerie, celui qu’ils avaient joué depuis toujours : un soutien tactique à l’infanterie ou à la cavalerie, motorisée ou non en fonction des époques. Ils en sont restés aux charges de cavalerie ou, par défaut, aux tranchées si morbides.

Alors que les autres en face avaient la hargne, la colère, comme la faim au ventre. Une faim, une indignation : l’humiliation de 1919, imposée par Clemenceau, qui leur allumait l’imagination. Ils ont évolué, eux. Les armées classiques en sont restées à une guerre de position. Les autres ont développé une stratégie de mouvement. En trois dimensions. Ils ont su faire des parachutistes une force de frappe, ce que personne n’avait imaginé du côté des « gentils » ! Il y a à peine dix ans, imaginer une armée de parachutistes n’était pas tellement différent de croire à une invasion extra-terrestre. Bien sûr, quelques intellos savent que Léonard en avait inventé l’idée il y a cinq cents ans, mais en fait il n’a jamais réussi à la rendre utilisable, pratiquement ! Alors, un commando de quelques dizaines de parachutistes, appuyés par des planeurs, qui paralysent en moins de deux jours ce qui avait été déclaré être « le fort le plus moderne d’Europe »{1}, nos états-majors ne l’avaient absolument pas prévu !

Charles et moi avons servi d’officiers de liaison entre les troupes françaises, cantonnées sur la ligne Maginot, et notre équivalent belge, la ligne KW. Depuis presque un an, nous avons parcouru les routes qui nous séparaient des Français en tous sens ; pas un sentier, une route de terre qui nous ait échappé !

Quelques minutes plus tôt, nous avions eu une autre discussion.

Le roi a demandé le cessez-le-feu aux boches ! Il va signer notre reddition ! Qu’est-ce que tu en dis ?

Qu’il n’en a pas le droit ! Moi, en tout cas, je ne me rends pas ! Lui, il va faire ami-ami avec qui il veut ou se réfugier tranquillement en Angleterre, au Canada ou au Congo, mais nous, quoi ? Je ne veux pas me retrouver dans un camp de prisonniers !

Et alors ?

Nous avons nos motos ! Les meilleures qui soient ! Des Saroléa 36S ! Même les Allemands n’en ont aucune aux qualités comparables ! Leurs BMW ? Des boîtes à sardines qui tombent en panne à tout bout de champ et qui ne nous arrivent pas aux chevilles en matière d’accélération ! C’est un cousin luxembourgeois qui me l’a dit : ils en ont acheté, là-bas !

Tu veux les voler ?

Les réquisitionner, avant qu’on les laisse rouiller dans un fossé ! Pour poursuivre la lutte quelque part dans le sud ! Nous serons des héros !

Dans les Ardennes ?

Tu veux rire ? Dans le sud de la France !

Et on part comment ? Sur ces motos militaires peinturlurées de camouflage, et en uniforme ? On n’a même pas de cartes routières !

Moi si ! J’ai des cartes Michelin ! Et nous avons des sauf-conduits, tamponnés par leur administration. On nous laissera passer – si jamais quelqu’un voulait, en rêve, vérifier pourquoi nous circulons ! À côté des bidons d’essence, on bourrera les side-cars de nos vêtements civils ! Pour les armes, on gardera juste les revolvers d’ordonnance

{2}

.

Tu es cinglé !

Je suis écœuré par cette guerre, finie avant même d’avoir commencé. Deux semaines ! C’est tout ce qu’il leur a fallu pour nous vaincre ; tu peux l’imaginer ? Il faut essayer de faire quelque chose, non ? Nos pères, ils nous maudissent déjà, ceux qui ont résisté quatre ans sur le front de l’Yser !

Peut-être, oui.

Tu n’es pas convaincu ?

J’ai d’autres motivations… J’ai grandi ici, c’est vrai. Mais je suis né en Espagne.

Pierre… ?

Pedro ! Quant à Ruiz, le nom parle de lui-même. Mes parents étaient venus ici par opportunité professionnelle, et non pour fuir un quelconque régime politique… C’était juste après la guerre, l’autre, celle que ton pays a « gagnée », dans une paix si mal négociée qu’elle nous aura fait perdre celle-ci ! J’ai toujours de la famille en Espagne… du côté de Bilbao…

Allons-y ensemble, alors !

Et toi, où iras-tu ?

Je resterai côté français, mais pas loin de la frontière espagnole…

Marché conclu ! On part quand ?

Dans une heure, ça te va ?

Banco !

La route qui passe par la forêt d’Ardennes, vers la Lorraine via Luxembourg, puis la Bourgogne, était impraticable : les troupes ennemies avaient déjà envahi ces régions. Nous en étions convaincus. Nous ne disposions que de peu d’informations quant aux mouvements de troupes, mais il nous semblait plus sûr de longer le val de Meuse vers Sedan, puis Reims, Troyes, Avallon, Vézelay, et plus loin les routes du Massif central. Ce sont des routes plus compliquées mais moins fréquentées – en tout cas par l’ennemi : c’est ce que nous espérions.

C’était une erreur.

Depuis quasiment un an, depuis le 3 septembre 1939, les routes que nous avions pratiquées étaient plutôt gentillettes : peu de trafic local, pas de gros mouvements de troupes sur lesquels nous étions de toute façon prioritaires ! Nos missions, nos trajets, c’étaient plutôt des voyages touristiques aux frais de la princesse, qui nous permettaient de rester éloignés des fortifications et de la vie de casernement. La belle vie !

Rien ne nous avait préparés à ce que nous allions vivre ces jours-ci. Dans la débâcle des troupes dites alliées : belges, françaises, mais aussi anglaises, additionnées du cortège des populations qui fuyaient l’envahisseur et l’assaisonnement des attaques de la chasse aérienne allemande. Les fameux Junkers 87, les stukas qui, non contents de mitrailler aveuglément toute colonne en mouvement, y avaient ajouté le sifflement strident et macabre de leurs sirènes mécaniques dans une invraisemblable stratégie de terreur.

Je l’apprendrai plus tard, ils avaient testé cette terreur mortifère sur les républicains de mon pays, au nord-ouest de l’Espagne. Guernica.{3} Cela s’était passé quelques années plus tôt. Nous l’ignorions.

Les troupes allemandes, là où elles étaient passées lors de la guerre précédente, s’étaient fait une réputation détestable, acquise là et au fil des siècles et millénaires précédents. Les populations craignaient d’avoir à revivre le même type d’exaction et en fuyaient l’éventualité. La propagande nazie y avait probablement ajouté un grain de sel terrificateur. Soldats violeurs et mangeurs d’enfants, qui se ravitaillent aux dépens des populations civiles, qu’ils massacrent… de quoi finir de semer la pagaille parmi les troupes alliées, dont les mouvements sont encombrés de réfugiés terrorisés.

De telles techniques d’intoxication n’en étaient qu’à leurs débuts.

Peu nous importait la stratégie, Charlot et moi. Nous étions sur la route, et ce qui s’y passait nous empêchait de circuler, pour notre tactique. Arrivés vers Sedan ou Charleville – la mémoire me fait défaut –, nous étions déjà en territoire français, même si les cartes montrent qu’il s’agit d’une enclave, d’une « poche » en territoire belge. En tout cas, l’ambiance y était différente : la France n’avait pas encore capitulé ! Enfin, nous n’avions pas eu à traverser de ligne de front, ce n’était pas Verdun ni Douaumont ; nous n’avons été arrêtés que par deux gendarmes – ou deux douaniers, je ne suis pas expert en uniformes français. Eux non plus, d’ailleurs – enfin, ils n’étaient pas experts en uniformes belges ; ils nous saluèrent d’un « à vos ordres, mon capitaine » si surprenant que le fou rire fut difficile à contenir. Il est vrai que les sardines de sergent, sur un uniforme belge, peuvent être confondues avec les galons d’un capitaine, en France. Notre sauf-conduit fit le reste. Quelques kilomètres plus loin, Charles me fit signe de m’arrêter pour partager notre hilarité et une des gueuzes que nous avions embarquées, entre les bidons d’essence et nos hardes civiles. Les bières étaient chaudes, tant pis.

Le fait de s’arrêter, au-delà du rire partagé, nous amenait à observer notre environnement ; les haies, les champs, les oiseaux bien sûr, mais encore et surtout le bruit de fond. Et celui-ci n’était pas rassurant : entre les échos de puissants moteurs diesels – nombreux – et les tirs de gros calibre, sporadiques mais permanents, cela signifiait bien que nous n’étions pas en territoire pacifique.

C’est à ce moment que nous avons compris en quoi consistait notre erreur. L’ennemi avait neutralisé les quelques plots de béton enchaînés et les cinq cents hommes de l’armée luxembourgeoise en une demi-journée, évitant ainsi de se précipiter sur les fortifications de la ligne Maginot et de la ligne KW : cet ennemi se rappelait les horribles et inutiles batailles de tranchées dans lesquelles ils avaient perdu la guerre précédente. Celle-ci ne devrait faire pratiquement aucune victime militaire en contournant, via Sedan, notre ridicule ligne de défense aux concepts hors d’âge. L’objectif de ces armées était Paris, et ils allaient y parvenir pratiquement sans combat. Sauf lors d’une bataille de chars à Montcornet, une courte et éphémère victoire d’un colonel de Gaulle faisant face à Guderian, qui avait pourtant lu Vers l’Armée de Métier, la profession de foi du grand Charles, prônant une stratégie de mouvement autour de l’usage de l’arme blindée.

Pour ce qui nous concernait, nous n’allions pas à Paris, mais il nous fallait croiser le marteau-pilon des panzerdivizionen qui allaient vers l’ouest, alors que nous nous dirigions au sud.

Un moment, nous avons espéré pouvoir franchir ce flux de nuit, mais cela était devenu impossible : leurs colonnes impunément éclairées tel un boulevard s’étiraient jour et nuit, protégées par des troupes de fantassins. Une véritable autostrade, comme ils avaient nommé ces voies rapides qui avaient été construites récemment en Allemagne – et aussi en Belgique, entre Bruxelles et Anvers. Des routes construites à l’imitation de la highway 66 aux USA. Avec le même objectif : faire travailler ceux qui étaient réduits au pire état de misère, après la crise de 1929.

Il a fallu assommer deux feldgendarm, vaguement assoupis sur leurs vilaines motos BMW, entre chien et loup – cela s’est passé entre trois et quatre heures du matin – pour pouvoir se risquer à traverser la piste des blindés.

D’autres sentinelles, situées à moins d’une centaine de mètres, ont perçu la manœuvre ; nous avons dû accélérer sous les imprécises mais terrifiantes rafales de mitraillette.

Charles s’était fait des amis du côté français au fil de nos missions, et notamment auprès d’un jeune lieutenant dont les parents habitaient Carcassonne. Carcassonne qu’ils renommaient, pour une raison que je ne compris que plus tard, Carqueyrolles. C’était là sa première destination, je n’en savais pas plus. Je ne savais rien de cet ami ni de Carcassonne, dont je n’avais qu’une vague image médiévale idéalisée mais dont je ne suis pas sûr d’avoir, à l’époque, lu quoi que ce soit qui la concerne, ni même d’en avoir vu un quelconque cliché. Charles était probablement dans le même cas et sa motivation était sans doute plus opportuniste que romantique.

Avec Charles, nous nous étions liés d’amitié il n’y a pas si longtemps, trois-quatre ans à peine. Nous avions terminé nos études secondaires et nous avions passé l’examen de maturité, le sésame vers les études supérieures en Belgique. Mais le futur était affreusement incertain. Nos dirigeants étaient si veules, des homoncules si mièvrement accorts qu’on devait au moins les qualifier de pacifistes bêlants ; ils avalaient tout ce que la louve allemande voulait leur faire ingurgiter. Et le pire, c’est que tout le monde – la population dans sa plus congestionnante majorité – le percevait dans sa plus crue réalité, nous incluant dans cette majorité, lui et moi, qui ne nous connaissions pas encore. Nous avions dix-huit ans. Nous voyions la guerre arriver, inéluctablement. Et aussi la conscription, la mobilisation générale, probablement. Indépendamment l’un de l’autre, nous avons décidé de les anticiper, la conscription comme la mobilisation. À cette époque, disposer d’un diplôme de fin d’études secondaires aurait correspondu à avoir atteint un niveau universitaire quelques décennies plus tard. Notre avenir professionnel à long terme ne nous causait aucun souci. C’est l’avenir immédiat qui nous préoccupait.

Nous avons pris la même décision, celle qui nous a permis de nous rencontrer et de lier amitié. Pas une décision héroïque, vraiment pas. Plutôt une décision bourgeoisement sécurisante dans l’environnement stressant qui nous menait vers un nouvel enfer. Très bêtement, notre diplôme de maturité en poche, nous nous sommes inscrits dans une école militaire. Mais pas une école d’officiers, brillante et valorisante en Société. Une école de sous-officiers. Tous deux vaguement feignants, n’ayant aucune veine héroïque qui fibrille en nous ni aucune tradition familiale qui nous propulse hystériquement vers la témérité des assauts sanglants dans la défense de la Patrie et de la Foi, nous nous sommes dit que ce choix-là pourrait nous convenir dans le contexte qui allait survenir : un sergent est dispensé des corvées de l’homme de troupe – mobilisé ou conscrit – mais aussi des décisions et responsabilités qui incombent à un officier. Et puis, enfin, il y existe deux types de sous-officiers : ceux qui émergent de la troupe, et puis ceux qui sortent d’une haute école. Nous appartenions à cette race, mièvrement aristocratique en quelque sorte, selon nos critères.

C’était là notre miteuse lecture de la chose. Aucune grande croisade ne nous motivait. Ni patriotique ni carriériste.

Charles et moi nous étions inévitablement reconnus, dans cette école. Notre éducation presque supérieure, notre milieu familial petit-bourgeois nous mettaient plutôt sur le dessus du panier contenant nos semblables. Et très rapidement, nous avons compris que notre goût pour la fête et notre absence d’ambition – notre prudence bourgeoise – étaient faits pour nous rapprocher. Et nous accorder une certaine forme de confort dans la débandade générale qui nous environnait.

Nous avons été facilement diplômés de cette école de sous-officiers. Notre éducation humaniste, selon le terme en vigueur qui n’est toutefois pas si éloigné de la réalité, nous a permis de sortir du lot des sergents de consigne qui doivent cohabiter avec la troupe. Eux, ils étaient ceux qui étaient sortis du rang. Plus brutaux, plus violents, plus manipulateurs. Nous, nous étions les intellectuels – le mot me fait rire aujourd’hui encore. En tout cas s’il s’applique à nous.

Tous deux, nous avons été affectés à un peloton motocycliste de liaison avec les troupes alliées, françaises ou anglaises. Mais surtout françaises. Du 3 septembre 1939 – date de la déclaration de guerre pour la France et l’Angleterre mais pas la Belgique qui espérait pouvoir rester neutre –, jusqu’à juin 40, il me semble que nous ayons connu la belle vie. Jamais ensemble en mission, nous nous retrouvions à coup sûr très régulièrement. En France ou en Belgique. La Belgique espérait être protégée par son illusoire statut non belligérant, qui allait être anéanti en dix-huit jours. Ce délai, si ridicule, m’obsède. Il tourne dans ma tête.

Trop vite, notre songe a tourné court. Et c’est Charles qui a décidé, qui m’a imposé sa solution. Charles a beaucoup de charisme. Il est séducteur et il sait convaincre. Sans violence ni agressivité. On a juste envie d’être de son avis.

La reddition rendue officielle, il avait voulu partir vers le sud. Vers la Méditerranée, pour lui. Cela me convenait. Partir pour le Pays basque, pour moi, c’était m’extraire de la tourmente, me rapprocher de mes racines et me mettre à l’abri. Même si les Basques sont décidément plus atlantiques que méditerranéens. Toutefois cela, vu de Belgique, ne fait vraiment pas grande différence.

Nous en étions loin encore, de ce sud, presque tropical à nos yeux belgiens. En temps normal, avec nos engins hyper sportifs, il nous aurait fallu compter quatre jours au grand maximum, en jouissant des étapes, pour parcourir les mille deux cents kilomètres qui nous séparaient de notre but premier, et bien sûr à peine plus de quatre cents de plus pour rejoindre le refuge de mes cousins en Pays basque du Sud.

Finalement, le périple prit plus de deux semaines juste pour parvenir aux abords de Carcassonne. Charles disposait des cartes routières, mais aussi des guides Michelin qui faisaient de nous des touristes sinon par destination, du moins par fonction. Nous avions à traverser des paysages et des chefs-d’œuvre qui accumulaient plus de mille ans d’histoire. Sans avoir le temps d’y consacrer une quelconque visite – sans appartenir au cortège des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques – au moins cela valait-il le temps d’un clin d’œil, d’une courte halte et d’un commentaire tiré de ce maudit guide Michelin qui nous mettait l’eau à la bouche sans que nous puissions nous délecter des merveilles nous y étant promises. Ces haltes bénies n’y faisaient rien : notre voyage se déroulait sous les pires auspices.

Nous n’avons pourtant pas suivi la Nationale 7, celle qui dès avant notre guerre symbolisait déjà la route des vacances et qui, depuis quelques siècles déjà, était l’ombilic joignant Paris à la Méditerranée. Depuis deux ou trois générations, le train avait permis de raccourcir la sensation de distance qui séparait les Parisiens de leurs vacances. Le Front populaire, par ailleurs si détestable quant au sort couardement réservé à ses frères républicains espagnols, avait permis le développement social de ce grand axe estival.

Nous n’avons pas suivi la Nationale 7. Nous y avons préféré – mais pas pour des raisons touristiques, pour des motifs plutôt utilitaires et sécuritaires – cet axe du Centre qui correspond historiquement à l’axe majeur du chemin de Compostelle. Nous avons évité Reims, craignant les remous – fuite de réfugiés comme tracasseries administratives – et nous sommes arrivés, fourbus, à Vézelay. Juste à l’époque du solstice ; quel dommage de ne pas avoir pu profiter de l’illumination de la basilique qu’en donne le soleil à midi ! Mais nous ne nous y sommes pas arrêtés pour visiter sa lumineuse église, juste pour une étape de repos à l’abri des regards. Il semblait que cette drôle de guerre que nous étions en train de fuir n’y soit pas parvenue. Pas la guerre armée. Mais la suspicion, qui allait nous pourrir la vie pour les quelques années à venir, elle, elle y répandait déjà tous ses ravages.

De bonnes âmes ont considéré qu’il était suspect de voir ces deux motos militaires, revêtues de plaques étrangères (allemandes peut-être !), stationner sous le porche de l’auberge – celle de la Poste et du Lion d’Or – où nous avions trouvé le gîte et le couvert. La gendarmerie est venue nous y chercher. Le bagou de Charles et mon profil physique plus méditerranéen que germain réussirent à convaincre les pandores que nous n’étions pas des espions à la solde du chancelier Hitler. Il n’est pas interdit de penser que les mêmes, quelques semaines plus tard, nous auraient investigué pour des raisons diamétralement opposées.

Les six cents kilomètres qui nous avaient menés jusqu’à Vézelay en cinq jours avaient été plus que difficiles. Nous avancions, au pas, nous faufilant parmi la horde des réfugiés fuyant l’ennemi. Quelques-uns en voitures surchargées de matelas, de bagages et parfois de meubles, d’autres en charrettes tirées par un bœuf, un cheval ou une mule. Enfin le plus grand nombre à pied, ayant entassé quelques biens sur un tombereau qu’ils se relaient à tracter et pousser.

Des trains circulent encore, nous les avons aperçus, de loin. Ils ne transportent plus de troupes mais ces mêmes familles de réfugiés qui fuient les zones de conflit. Ils ont l’impression d’aller plus vite que les pauvres hères qui se sont risqués sur les routes. Mais ils constituent aussi bien, leurs trains, des objectifs pour la chasse allemande, celle qui mitraille tout ce qui bouge.

Des gendarmes, peu nombreux, s’obstinent à vouloir ralentir le flot des réfugiés pour vérifier on ne sait quoi, pour contrôler on ne sait qui.

Dans notre cas, sur nos motos, on nous arrête tous les cinquante kilomètres en moyenne approximative. Nous perdons au moins une heure à chaque contrôle. Nous sommes suspects bien sûr, entre un soupçon de désertion ou d’espionnage.

Le mythe de la « cinquième colonne », vraie et fausse à la fois, destinée à déséquilibrer le pays, est présent partout. Mais l’éloquence de Charles, qui affine son rôle de contrôle en contrôle, emplit bien son emploi.

On peut avoir l’impression que le jeu des gendarmes consiste plus à obéir à des instructions auxquelles ils ne croient pas qu’à se rendre maîtres de la situation. Et quelle situation, tout est en déliquescence !

De loin en loin, les mêmes gendarmes ouvrent la voie à des convois militaires français qui courent, comme nous, vers le sud. Il semble qu’ils y aient une mission aussi essentielle qu’urgente à accomplir. Chercher la liberté, sans doute.

Et puis, si souvent, les stukas attaquent nos colonnes, pourtant généralement composées de civils – femmes, enfants et vieillards. C’est là que j’ai vu les premières victimes de cette guerre. Victimes désespérément innocentes.

Les hommes sont ailleurs, mobilisés on ne sait où – pas au front : il n’y en a plus ! Nous n’avons pas croisé de troupes allemandes à pied ou en camion, pas plus que de colonnes blindées. Nous nous imaginons que pendant que nous prenions la direction du sud, ils y préféraient l’ouest, vers Paris et plus loin vers les côtes, pour y rattraper les troupes alliées qui s’échappaient vers l’Angleterre.

Et il est vrai que passé le cap du sud de la Bourgogne, les choses se sont calmées. Des réfugiés, il y en avait toujours mais moins nombreux : ils avaient tendance à s’éparpiller vers des destinations différentes, entre l’Aquitaine, la Provence et le Languedoc.

Certains s’arrêtèrent en cours de route. Quelques-uns, trop nombreux, terminèrent dans les fossés de cette route d’exode.

Les témoins de leur fin étaient parfois déplorables : un ours en peluche mitraillé, un matelas éventré.

Mais, bien pire, je me rappelle tout particulièrement un couple criblé de balles de gros calibre, mort enlacé. Dans la débandade générale, personne ne se préoccupait de cet amas sanglant. Je dois reconnaître que ce fut Charles qui me fit signe de nous arrêter, pour évaluer le désastre. Il fallait leur donner une sépulture, essayer de savoir qui ils furent, à défaut de comprendre pourquoi ils se trouvaient là, ce jour-là, à cette minute-là. Et il fallait leur creuser une tombe. Nous avions de petites pelles-pioches dans notre barda, qui furent mises à contribution. Des gens s’arrêtèrent. Certains, comme plus tard le long des autoroutes des vacances, juste par curiosité du spectacle morbide. Mais d’autres vinrent poser des questions auxquelles il nous fut impossible de répondre. Nous voulions juste donner à ces deux êtres un semblant de tombeau. Quelques-uns extrayaient des outils, entassés parmi leur maigre trésor d’exode, et se joignirent à nous pour donner à ces deux malheureux une sépulture commune.

Il m’a semblé comprendre qu’ils devaient s’aimer, et qu’ils avaient probablement eu le temps d’être conscients de la fin qui les frappait ! Ils méritaient de ne pas être séparés pour ce voyage ultime. Dans cette randonnée au fil de laquelle nous espérions qu’ils allaient rester unis. Pour l’éternité…

Nous poursuivons la route vers Autun, Moulins puis Clermont-Ferrand, que nous contournons toutefois.

Le climat commence à se faire plus chaud, nous roulons souvent en abandonnant nos blousons pour nous retrouver en singlet, suivant le mot anglais pratiqué en Belgique – en marcel pour la France. Les accents se font différents, ils nous correspondent moins. Jusqu’au sud de la Bourgogne, ils restent apparentés à l’accent dit « belge », qui est en fait une accumulation de prononciations et dialectes régionaux proches du lorrain, du franc-comtois et de manière plus générale du bourguignon. Même l’accent vaudois y ressemble. Mais au sud de Clermont-Ferrand, et au moins à partir de Brive, l’accent semble se faire plus chantant à nos oreilles. Plus exotique. Il nous donne l’impression d’avoir réussi notre évasion.

La guerre fait moins sentir ses effets par ici. Les gendarmes ne nous arrêtent plus, même si leur regard semble montrer que nous leur posons un cas de conscience : faudrait-il ou non qu’ils nous interpellent ? Les colonnes de réfugiés sont plus clairsemées. Et surtout, nous n’apercevons aucun élément de troupe adverse.

Sauf ce matin-là, aux heures chaudes de cette fin de matinée d’été, alors que nous étions à la recherche d’un bosquet pour la pause arrosée et saucissonnée de midi et la sieste ombragée qui aurait suivi notre pique-nique.

Un vrombissement connu, mais que nous n’avions plus entendu depuis quelques jours, est perçu trop tard, couvert par le bruit des motos et rendu inaudible par notre stupide sentiment de sécurité. Lorsque le sifflement des deux stukas qui piquent sur nous devient perceptible, il est déjà trop tard. Nous n’avons que le temps d’abandonner nos engins pour sauter vers le bas-côté de la route. À cet endroit, le fossé ressemblait plutôt à un ravin boueux et encombré de ronces de mûriers. La rafale du premier chasseur tire dans l’axe de la route, vers nos motos, tandis que l’autre ratisse plus large pour atteindre tout ce qui pourrait être vivant alentour : leur protocole opératoire est bien huilé. Leurs mitrailleuses ont été ajustées en conséquence, quelques degrés d’angle suffisent à satisfaire leur instinct de chasseur. Que faisaient-ils là, si loin du front ? Cherchaient-ils des fuyards pareils à nous ? Ou surveillaient-ils des velléités de regroupement de troupes encore organisées ? La seconde éventualité semble être plus probable. En tout cas, ils sont si loin de leur base qu’ils ne cherchent pas à multiplier leurs passages ni à s’assurer des résultats obtenus. Peut-être ceux-là s’étaient-ils déjà entraînés dans l’immonde désintégration de Guernica.

Tous deux indemnes, ce qui nous inquiète pourtant est la fumée noire qui s’élève en volutes épaisses du haut du talus, sur la route, là où nous avons abandonné les motos.

Très inconsciemment, nous nous étions distancés sur la route que nous parcourions : Charles avait perçu un bruit anormal dès avant moi. Il avait ralenti puis s’était arrêté, tendant l’oreille. Tandis que je continuais ma route, inconsciemment. Tout ceci en l’espace de quelques secondes, même pas : quelques dixièmes de seconde peut-être ! Le temps pour lui d’identifier et de comprendre instinctivement l’origine du vacarme, et de se projeter dans le fossé, à l’abri. Le temps pour moi de ne réaliser la situation que lorsque les sirènes des stukas auraient dépassé l’état de surdité où je m’étais stupidement placé. Il y avait bien deux, trois cents mètres entre nous deux. Suffisamment pour permettre aux salauds, là-haut, d’ajuster leur tir.

Juste après les tirs de rafale qui nous avaient arrosés professionnellement, consciencieusement, nous avons émergé tous deux, à distance respectable, heureux de nous voir bouger, vivants, sans doute indemnes.

Et puis, en un éclair, j’ai réalisé que c’était ma moto qui avait été pulvérisée, alors que la sienne restait intacte. Toujours dans la réflexion du temps d’un éclair, j’ai pensé que c’était injuste que ce soit la mienne qui soit en flammes.

Et puis :

Mais tu n’aurais pas pu me prévenir,

och’erme

{4}

!? Tu l’avais compris, toi, qu’ils arrivaient ! Tu n’aurais pas pu gueuler, que je me mette à l’abri autant que toi ? Mais dis, tu veux te débarrasser de moi ??

Je lui saute à la gorge et nous roulons sur le sol dans une lutte qui oscille entre survie et meurtre. Je ne lui laisse pas le temps de répondre à mes questions tout en le martelant de coups de poing et de genou dans les couilles ; coups auxquels il répond aussi abusivement que moi. Quiconque nous aurait vu lutter à ce moment en aurait probablement ri, tant était dérisoire cette rixe, dans la technique comme dans les motifs. Ni l’un ni l’autre nous n’étions des bagarreurs de fond d’impasse, ni des boxeurs selon les règles du marquis de Queensberry. C’était juste la première fois dans notre vie que nous étions confrontés à une situation morbide, létale, dont nous avions rejeté l’injustice – ou l’infidélité à un quelconque idéal humain – à l’encontre de quelqu’un que nous considérions comme un ami indéfectible. Nous nous sommes cognés longtemps, trop longtemps, bien plus que n’avait duré l’attaque des stukas. Sans exprimer un mot, sinon des grognements bestiaux qui relevaient plus de la libération de nos terreurs que de la haine que nous pouvions éventuellement ressentir l’un pour l’autre à ce moment.

La nuit tombait que nous luttions toujours, le diable sait pourquoi. Le jour se levait que nous n’étions toujours pas réconciliés et que, dans la douleur des corps et des coups, pas toujours francs, nos chairs bleuies tombaient dans une sorte de sommeil, perturbées par des réveils qui mécaniquement essayaient d’asséner des coups qui, tellement impuissants, n’auraient plus fait de mal, même à un enfant. Presque des caresses, pour montrer qu’on est encore là et qu’on n’en a pas fini. Nous deux.

Et maintenant, on fait quoi à ton avis,

smeerlap

{5}

? On continue à se taper dessus ?... Ou on continue à avancer ?

Nous nous regardons du regard le plus furieux, le plus haineux que nous ayons en réserve… Mais ce visage boursouflé que chacun de nous trouve face à lui nous gonfle douloureusement les joues de rire, d’un rire fraternel qui enfle et qui finit par éclater en larges tapes dans le dos, coupées d’une toux infecte de douleur et de crachats de sang, tant le ridicule de la situation nous éclate au visage…

Tu en as marre de la chirurgie esthétique ? éclate de rire Charles.

Charlot,

fieu, ne zwanze

{6}

pas ! est ma réponse dans le même rire irrépressible.

Et maintenant ? Voyons ce qui peut être récupéré des ruines de ta belle moto…

Il va falloir continuer en faisant moto commune…

Tant que le voyage partagé se limite à ça, je n’y vois pas d’inconvénient…

Je tremble comme une feuille ! On s’en tire plutôt bien !

Tu parles ! Moi je boirais bien un coup pour me remettre ! Tu en as encore, de ce cognac de merde, dans ta moto miraculée ?

Ne recommence pas ! Ma moto n’est pas miraculée, il se trouve simplement que j’ai l’ouïe plus fine que toi ! Et le cognac, c’est celui de mon père, dont j’ai emporté quelques flacons…

Voleur !

… Dont j’ai emprunté quelques flacons, vieille canaille, et qui est le meilleur qui se puisse trouver à Bruxelles !

Écoute, on ne va pas recommencer à se battre pour ces conneries… Il n’empêche que : primo, ta moto est miraculée, ce dont nous sommes tous deux plus qu’heureux, et que : deuzio, le cognac de ton père est ignoble ! J’ai goûté une grappa qui était meilleure, c’est tout dire…

Là-dessus, Charles esquisse un mouvement de gifle sauvage qui se termine en un abrazo hispanique hilare.

Je n’ai pu récupérer quoi que ce soit des bagages contenus dans ma moto. Ce que l’explosion du réservoir a commencé, les jerrycans d’essence empilés dans le side-car l’ont terminé. La carcasse qui subsiste n’est qu’un squelette calciné. À l’exception de quelque chose que je m’efforce de dissimuler, même à Charles : des pièces d’or, une bonne centaine, qui avaient été cousues dans les revers de mes pantalons. Un trésor, réservé en cas de déboire terminal. Le reste a été détruit. Et notamment mon portefeuille et mes papiers. L’argent, je le portais sur moi. Mais les papiers, leur disparition va me poser problème pour continuer vers l’Espagne. Heureusement l’essentiel – cartes, guides, mauvais cognac – se trouvait dans la moto de Charlot.