Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

La Méditerranée. Mare Nostrum. Une aventure dont l’épicentre est Madaure, ville abandonnée depuis mille trois cents ans. Ses ruines ont abrité, au fil des siècles, une statue aux pouvoirs incertains et souvent bienfaisants, Diane, pour l’amour de laquelle des êtres ont perdu la vie. 1979. Jean et Marie arrivent à Annaba, en Algérie, ils sont employés sur un chantier sidérurgique. Amateur d’archéologie, Jean accumule des poteries anciennes achetées à un receleur établi dans le garage d’une cité HLM. Au hasard d’un contrôle fiscal, il se place dans une situation qui fait basculer sa raison : il pille une collection d’objets antiques. Il lui faut trouver comment extraire ces objets d’Algérie. Débordé par le virus de ce trafic, son obsession le guide vers une statue de Diane, sosie de Marie. C’est le début de la vraie aventure. Un voyage insolite qui amène Marie deux mille cinq cents ans plus tôt. Une expérience peuplée par les ombres de Praxitèle, d’Apulée, de Saint-Augustin et, surtout, des femmes qui les ont aimés.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Pour des raisons professionnelles,

Christian Copay a parcouru le monde, accumulant ainsi des images, des portraits et des situations qui lui ont servi de creuset pour satisfaire ses fantasmes d’auteur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christian Copay

Diane, partie pour rester

Roman

© Lys Bleu Éditions – Christian Copay

ISBN :979-10-377-6463-8

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Du même auteur

La Double Controverse (La Nostalgie Légère du Départ – Livre I), Éditions Baudelaire, nov. 2013 ;

Mythomane Tropical (La Nostalgie Légère du Départ – Livre II), Éditions Chapitre, sep. 2014 ;

La Salamandre Bleue (La Nostalgie Légère du Départ – Livre III), Éditions Chapitre, sep. 2014 ;

La Charrette sur le Toit, Éditions Chapitre, déc. 2016 ;

La Dignité du Cireur de Chaussures, Éditions Chapitre, jan. 2018 ;

Le Bois qui Saigne, Éditions Chapitre, nov. 2018 ;

Malconfort, Éditions Chloé des Lys, déc. 2021 ;

Quarante jours et quarante nuits, Éditions Chapitre, déc. 2020 ;

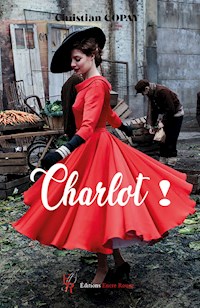

Charlot ! Editions Encre Rouge, fév. 2022.

Je vins à Carthage… Je n’aimais pas encore, et j’aimais à aimer… aimer et être aimé, c’était plus doux pour moi si je pouvais jouir aussi du corps de l’être aimé… J’en vins à me ruer dans l’amour où je désirais me prendre… et je m’enlaçais avec joie dans des nœuds de misère.

Saint Augustin, Confessions

I

De Spa à Hippone

José est très certainement le premier mythomane tropical qui ait croisé ma route.

José Lemperez est né dans le courant des années 1930, peut-être en 1934. Contrairement à ce que peut laisser supposer l’assonance de son nom, ses origines sont belges, au moins depuis Charles Quint.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, son père avait eu du succès, en vendant et réparant des voitures de sport, à Spa, à proximité du circuit de Francorchamps.

Durant les années 1950, Amédée Gordini était un habitué de la table des Lemperez. Paul Frère, bientôt rejoint par les deux Bianchi, Lucien et Mauro, et plus tard le très jeune Jacky Ickx, fréquentaient assidûment leur salon à la saison des courses.

Outre les diplômes traditionnels de Médecine ou de Droit, les carrières universitaires les plus prisées en Belgique sont celles d’ingénieur civil – voie royale dans le monde industriel colonial – ou d’architecte – qui a connu sa gloire internationale à la veille de la Première Guerre mondiale avec Poelaert, à la même époque que Gaudi en Espagne ou Guimet en France… et les débuts de Franck Lloyd Wright aux USA.

La carrière d’architecte, au lustre de la technique, ajoute l’aura de la créativité artistique. Le jeune José Lemperez choisira cette voie.

Bien lui en prit.

Fraîchement diplômé, à la veille de la frénésie de l’exposition universelle de Bruxelles en 1958, disposant de relations judicieuses acquises auprès des personnalités entrevues dans le salon de ses parents, il fut d’emblée catapulté vers une réussite matérielle à laquelle il n’avait pas été préparé et qui ne correspondait pas vraiment à son goût.

Au lendemain de l’exposition, ayant conclu, peut-être rapidement, un mariage avec une jolie fille de la bourgeoisie spadoise, il résolut que le succès de son talent méritait mieux que ce pays.

Il décida d’ouvrir un cabinet d’architecte à Majorque. La Belgique avait eu son heure de gloire avec l’exposition, mais Majorque connaissait à l’époque, et pour au moins quinze années encore, une explosion économique et libertaire, protégée des rigueurs du régime franquiste.

La fureur de construction se doublait d’une rage d’originalité dans la conception architecturale. Le besoin en jeunes créateurs talentueux était énorme, les places à prendre ouvertes et nombreuses.

Le climat, plus doux que celui des Ardennes belges, et l’argent facile achevèrent de séduire les jeunes mariés.

José connut les années les plus fastes de Majorque : à son arrivée, Hemingway et Ava Gardner pouvaient y être croisés ; lorsqu’il abandonna ces îles dans la deuxième moitié des années soixante-dix, les hippies d’Ibiza laissaient la place aux premiers touristes à bas coût.

José construisit des villas, des hôtels, et même l’aéroport d’Ibiza. Il se déplaçait fréquemment d’une île à l’autre : il apprit à piloter et acheta un avion, un petit Cessna, puis un plus gros bimoteur, un Beechcraft, acheté sur les honoraires perçus lors de la construction de l’aéroport.

José et sa femme eurent deux filles, nées à Majorque. Ses parents morts tous deux, José n’avait que peu de contacts avec sa famille belge – uniquement sa sœur, restée au pays.

José était pris dans un tourbillon social, et il justifiait ses absences, ses nuits de fêtes, par le besoin de cultiver les hautes relations nécessaires à maintenir et développer ses affaires.

José est un gentil ; un généreux gentil. Un faible, certainement, en dépit de ses fulgurances, ces intuitions qui lui ont permis un démarrage de vie si fracassant.

José est incapable de résister à une jolie fille ; si elle est vraiment jolie, vraiment gentille, il lui donnera l’argent qu’il n’a pas. Et il en rira. Et il s’en fera gloire.

Sa femme était une parvenue. L’était-elle avant leur mariage ? Peut-être, j’aurais tendance à le croire, mais rien ne m’autorise à l’affirmer. Elle pouvait pardonner la faiblesse de José pour des jeunesses bronzées, mais elle ne pouvait tolérer la dilapidation du patrimoine. Elle entama et gagna la procédure de divorce ; épaulée par un avocat, ami de la famille de ses parents, elle rafla tout le patrimoine du couple, ne laissant à José que son bimoteur, sans argent pour y mettre du kérosène.

José ne chercha pas à se défendre, il savait qu’il avait tort, et que le futur subviendrait à ses besoins ; il laissa partir l’épouse qu’il n’aimait plus et les biens auxquels il ne tenait pas. Il ne parlait jamais de ses filles.

Il avait des amis qui l’aideraient, des amis accumulés depuis plus de quinze ans, avec qui il avait réalisé les projets les plus audacieux sur les îles de l’archipel.

Les amis ne l’aidèrent pas, ou mal, ou trop peu. Son cabinet d’architecte n’arriva plus à décrocher de nouveaux contrats – et la montée en puissance du tourisme de masse que connaissaient les Baléares à partir des années 1970-1975 n’allait pas dans le sens de nouveaux investissements majeurs : il n’avait aucun goût pour la construction d’hôtels de bas de gamme, boîtes à chaussures retaillées en cages à lapins. Rien à voir avec l’hôtel Na Xamena, son œuvre majeure.

Au bout d’un an, José accepta un emploi salarié pour le compte de l’un de ses anciens sous-traitants. Celui-ci avait décroché un contrat de génie civil dans le cadre du complexe gazier d’Arzew dans l’ouest de l’Algérie, à proximité d’Oran. Il avait besoin d’un chef de travaux. L’entreprise n’avait pas bonne réputation en Espagne, avec plusieurs procès en cours pour malfaçons. Le contrat qu’on lui proposait était une opportunité pour refaire surface. José avait travaillé à plusieurs reprises avec la filiale majorquine de l’entreprise et y voyait une opportunité pour rebondir.

Rebondir, voire. Pas de façon spectaculaire, mais sa nature optimiste se réjouissait de cette opportunité.

En plus de ses fonctions opérationnelles, José assurait également le dédouanement des biens et équipements importés, en contact étroit avec une agence allemande de transport et transit internationaux.

José arrive sur son chantier, un matin ; tous les expatriés ont disparu ; seuls restent les ouvriers algériens. Les fournisseurs n’ont pas été payés depuis longtemps, tout comme les ouvriers, et le chantier a pris un retard exagéré. José sert de bouc émissaire, il est arrêté et incarcéré. Il touche le fond.

José ne sait pas faire valoir ses droits, il ne sait pas se défendre, il n’a jamais pratiqué l’un ou l’autre exercice. Mais il attire la sympathie – la pitié, peut-être…

L’administration algérienne est plutôt embarrassée par ce détenu dont elle ne peut rien faire, dont personne ne veut. Il n’est soutenu par personne du côté espagnol, et personne parmi ceux, dans l’administration locale, avec qui il a été en contact n’a à se plaindre de lui.

José est libéré et son passeport lui est rendu. Il commence par se saouler, à crédit, et s’endort dans un hôtel bon marché, à crédit. Passe une semaine, un mois à ce rythme. Il traîne un peu partout, à Oran, puis à Alger, et finit par aboutir dans les bureaux du transitaire allemand avec qui il avait travaillé.

Il tombe bien. Le transitaire a notamment un programme important dans l’est du pays, à côté d’Annaba, où une entreprise belge cliente, en charge de la réalisation d’un gros programme industriel, vient de se faire confisquer ses voitures par les douanes ; leur permis d’importation temporaire aurait dû faire l’objet d’une prolongation, dont la procédure a été négligée. Comment, par qui, l’affaire est obscure, mais l’entreprise est le transitaire officiel de l’industriel, cela ressort donc de sa responsabilité, et il n’y a personne sur place.

José accepte, sans discuter les conditions, il est uniquement préoccupé de savoir où apposer sa signature.

*

Janvier 1979. Je ronge mon ennui à Bruxelles. Depuis l’été dernier, j’ai terminé mes études et j’attends l’arrivée du service militaire. En Belgique, cela peut prendre un an.

Dès avant la fin de mes études, en fait depuis l’école secondaire, j’ai su que je voulais quitter ce pays.

Je m’appelle Jean Deneur.

La photographie, l’écriture, l’archéologie, l’aviation, mais aussi la cuisine ou même, moins drôles, les études juridiques, auraient plutôt eu ma préférence. Facilité, manque de caractère, incertitude des choix possibles, tout cela a fait que j’ai bouclé des études qui ne m’intéressaient pas et dont le choix m’est resté étranger. Le manque d’intérêt a fait que je les ai terminées aussi vite que possible. Ce manque d’intérêt avait déjà marqué mes études secondaires.

Ce mois de janvier est comme les autres à Bruxelles : froid, humide, une neige noire qui donne la mort. Ni assez froid pour sécher le ciel, ni suffisamment doux pour ouvrir les épaules courbées sous les averses.

Ce qui est tempéré est généralement médiocre.

En décembre, j’ai fait une tentative mal organisée pour m’installer au Sénégal. Avec un ami malien, j’avais rêvé de monter une entreprise qui aurait acheté localement, convoyé et vendu en Belgique des langoustes vivantes, transportées par containers en avion.

Le père de l’ami – nommé Oumar, Oumar Traoré – possède et dirige une entreprise d’import-export, qui devrait pouvoir nous héberger. L’ennui, c’est qu’Oumar n’a pas osé exposer le projet à son père, et qu’il ne croyait pas non plus que j’aille oser venir à Dakar. Devant son double mensonge, sans capital personnel ni véritable agressivité commerciale, je n’ai pu que rebrousser chemin. Vers Bruxelles et son crachin.

L’appel qui m’arrive en ce mois de janvier est à peu près providentiel. Une proposition qui me tombe du ciel si bas. Une proposition qui me sort de la promiscuité sordide du Service dit National.

À l’École, quelqu’un se souvenait de moi, se rappelait que je souhaitais partir. Loin.

Au sein d’une entreprise, un ancien de l’École cherchait d’urgence à pourvoir un poste en Algérie. À Annaba. Ce n’est pas ce que j’appellerais loin, il ne s’y voit pas de cocotiers, tout au plus des palmiers dattiers. Le poste n’est pas mirobolant, il s’agit de fonctions d’administration de chantier. Mais c’est un premier emploi, et surtout il m’extrait de Belgique. Ces premières fonctions prennent un parfum d’aventures.

Le salaire de base est peu discuté, je crois que je demande trop peu, mais je manque de références : à cette époque, je ne connais même pas le salaire de mon père. On ne parle pas de ces choses-là, en famille. Même pour cette négociation-ci, je n’ai pas eu droit à un conseil. Je ne l’ai pas sollicité non plus.

L’urgence du recrutement vient de ce que l’administratif qui se trouvait sur place a jeté l’éponge : il n’est simplement pas revenu d’un retour de congés trimestriels.

Annaba est une ville de bord de mer, mais elle tourne le dos à la mer. À l’époque française, la ville s’appelait Bône. À l’époque antique, elle s’appelait Hippone, Hippo Regius, dans un mélange des langues latines et puniques. Ses ruines se situent à la limite extérieure de la ville moderne en allant vers l’est, vers la Tunisie.

Hippone se trouve à proximité du débouché de l’Oued Seybouse ; avec le temps, l’embouchure s’est ensablée, déplacée ; la ville a perdu son port, les temps se sont troublés : à l’occupation par les Vandales, ariens chrétiens, ont succédé les invasions des Arabes musulmans. Hippone a été abandonnée par sa population pour se réfugier sur un nouveau site mieux protégé, à proximité de la mer mais en position dominante, plus facilement défendable. Comme souvent dans ce cas, l’ancienne ville a servi de carrière à la nouvelle.

Cet éperon rocheux abrite toujours la vieille ville, enserrée dans ses remparts, ainsi que quelques quartiers résidentiels plus récents. Il sépare la ville moderne de la mer. Il n’y a pas vraiment de route de bord de mer, du moins celle-ci n’a-t-elle aucun charme à cet endroit : les installations portuaires industrielles bloquent la vue vers l’horizon. Il y a quelques plages bondées en fins de semaine, à la sortie de la ville, côté ouest, en direction de la Kabylie et d’Alger.

La ville est coincée entre l’éperon rocheux habité depuis l’époque de la conquête arabe, et la montagne – le massif de l’Edough – qui la domine avec ses forêts de chêne-liège, ses fruits sauvages et ses sources fraîches.

La ville n’a aucune tradition maritime notable. Les lauriers vont plutôt vers la philosophie : Augustin, né à Souk Ahras, à quatre-vingt-quinze kilomètres des ruines, fut le plus célèbre évêque d’Hippone et un des Pères de l’Église catholique ; Camus est né par hasard à Dréan, à vingt-cinq kilomètres d’Annaba, mais n’y a vécu que les toutes premières semaines de sa vie. Il n’y fait qu’une vague allusion dans son livre posthume, « le premier homme » ; ni Dréan ni Bône ne trouvent grâce dans sa vision solaire des terres nord-africaines, dans sa conception libertaire du sens de la vie.

La piste unique de l’aéroport d’Annaba Les Salines se termine quasiment en bord de plage ; l’approche se fait généralement par le côté mer et, sans être loin de la ville, on ne voit rien de celle-ci depuis l’avion à l’atterrissage. D’où cette sensation de n’arriver nulle part. L’aéroport est minuscule mais construit en dur, comme un grand. Tout en rez-de-chaussée, un long hall à l’impression de pas fini, mais il y a longtemps. Le hall se termine par un restaurant crasseux, qui est en général fermé.

Arrivant de Bruxelles sous le crachin de début février, en passant par le tarmac de Genève sous la neige, l’atterrissage à Annaba sous un crachin juste moins froid n’est pas vraiment dépaysant. Et même un peu décevant. Heureusement, la 4L qui m’est assignée est d’une couleur sable, qui s’adapte particulièrement bien aux ornières dégorgeant une boue liquide sur la voie dite rapide menant au centre-ville.

La SBM (Société Belge de Mécanisation) a deux chantiers en Algérie : le plus important est ici, à Annaba. L’autre dans le sud-est, à Tébessa, où se trouvent des mines de phosphate. J’aurai à les gérer tous deux. Dans les deux cas, la SBM a vendu ses installations de manutention de minerai, c’est sa spécialité. À moi de gérer le quotidien des expatriés – une vingtaine pour la SBM et une cinquantaine de sous-traitants expatriés. Et surtout, à moi de faire rentrer l’argent des contrats.

Le directeur financier de la SBM venait en Algérie pour débloquer les fonds. Il venait trois jours par mois et planifiait quinze réunions sur ce laps de temps. Dans la réalité, il n’arrivait pas à tenir plus de trois réunions et repartait souvent sans les paiements. Il fut décidé, en conséquence, de recruter un administratif expatrié, mais il y eut erreur de casting dans un premier temps.

Je suis arrivé six mois plus tard, et José un peu plus tard encore. La prise de fonctions fut glaciale sur site : les relations avec mon prédécesseur avaient été exécrables. Chacun travaillait toutes portes fermées. Les casiers de bière n’avaient pas été évacués de mon bureau, les petits papiers à traiter s’étaient accumulés, le successeur était attendu. Dans tous les sens du terme.

Mon patron local, le chef de mission, répond au doux nom de Rousseau – ce sera donc toujours sa faute… Les premiers mois de son affectation, sa famille l’avait suivi : son épouse et ses deux filles… elles sont restées peu de temps.

Drôle de type, toujours à ricaner, comme s’il se racontait une bonne blague à lui-même, ou comme s’il savait que son interlocuteur est en train de se fourvoyer, s’en réjouissant sans lui en faire part. Ou peut-être dépressif. Peut-être dépassé par sa mission. En tout cas, introverti et amer. Plusieurs cantines lui sont réservées, lui seul en a la clé. L’armoire de son bureau reste toujours fermée également, même pendant ses heures de travail. Ouvrir la porte de son bureau signifie être reçu par un ricanement.

Cela marquerait tout jeune professionnel. Je n’ai pas compris le bonhomme. Je n’ai pas su lui tendre la main non plus. Il ne me semblait pas que cela entrât dans mon rôle. J’avais tort. J’avais vingt-quatre ans.

Peu de mois après mon arrivée surgit un événement qui devait définir la personnalité de Rousseau et lui faire appliquer le refrain de Gavroche.

Les voitures de chantier, une vingtaine de 4L en état de déliquescence avancée, étaient en importation temporaire en Algérie. Leur statut devait être suivi et prorogé périodiquement. Tâche administrative donc censée m’incomber. Sauf que personne ne m’en a parlé, et que les dossiers sont sous clé dans l’armoire de Rousseau, ayant échappé à l’inventaire des deux armoires se trouvant dans mon bureau.

Les voitures sont confisquées manu militari, un bataillon de douaniers déboulant sur le chantier pour repartir au volant des véhicules. Une amende nous est dressée. Très salée, près de dix fois la valeur des voitures, si elles avaient été neuves.

Il aurait dû s’en inquiéter lui, mais il a réussi à semer le trouble dans mon esprit. Je n’ai jamais pu admettre qu’il m’ait tendu ce piège de façon délibérée ; je crois qu’il avait oublié ces dossiers et qu’il s’est défaussé de cet oubli sur moi, par opportunisme lâche. Le transitaire aussi aurait dû s’en inquiéter. Le transitaire n’est pas résident, il s’occupe des formalités douanières depuis la Belgique. Il était venu sur place, bien avant mon arrivée, en début de chantier. Il avait notamment établi les dossiers d’importation temporaire des véhicules.

D’urgence, il arrive quelques jours plus tard. Il forme un duo avec Rousseau pour affirmer que je suis responsable de ce qu’il est advenu. Ce type propret, rose et blond, détone dans l’environnement de chantier chaud et poussiéreux au sein duquel nous évoluons.

Assurer le transit douanier des installations que nous assemblons ne ressort pas d’une compétence professionnelle hors du commun. Pas plus que les tâches qui m’avaient été assignées. En revanche, ces tâches demandent patience, prudence et modestie.

Les entreprises nationales algériennes ont hérité de l’administration française son humeur tracassière ; en y ajoutant quelques touches de mauvaise foi et un franc complexe d’infériorité, destinés à maintenir le fournisseur européen en situation de dépendance. Avec le client, aucun rendez-vous conclu n’est à prendre au pied de la lettre : les interlocuteurs que l’on rencontre sont d’autant plus importants qu’ils ont le pouvoir de débloquer un paiement. Autant dire qu’ils ont droit de vie et de mort sur le fournisseur. Il est donc de bon ton de devoir attendre sans ménagement, une heure, deux heures, au-delà du rendez-vous qu’on aurait pu croire ferme. Et de remercier que l’on finisse par vous recevoir. Peut-être même de débloquer un paiement, qui sait ?

La fréquentation des administrations n’est pas plus conviviale. Typiquement, deux processus administratifs sont récurrents : l’obtention des visas de sortie, et le suivi de la délivrance des permis de travail.

À l’exception des citoyens français, qui peuvent circuler librement, les Belges, notoirement, sont soumis à un visa de sortie. Le visa de sortie est délivré pour une durée déterminée et présuppose un certain nombre de contrôles : être en règle avec l’administration fiscale, la police et l’administration chargée de l’Immigration.

Le suivi des permis de travail prend moins de temps que l’obtention des visas de sortie, mais est tout aussi stressant. Chaque dossier doit être justifié, et, au-delà du dossier déposé, doit être discuté, palabré, marchandé avec le fonctionnaire de service. En échange du dépôt de dossier, un permis provisoire est délivré. Le processus est long et tracassier. J’y ai vécu plus de trois ans, je n’ai pas obtenu le permis de travail permanent.

Dans les semaines qui suivirent, Rousseau ne revint plus de congés et rejoignit son ami le transitaire belge dans le plus lointain fatras de nos souvenirs.

Ses cantines furent ouvertes, et l’on y trouva des dizaines de bouteilles d’alcool, peut-être des cadeaux à faire au client. Cadeaux qui n’avaient jamais été faits. Pas plus qu’il n’avait consommé l’alcool en solitaire. Drôle de type, décidément. À défaut d’instructions contraires, nous nous sommes partagé ce butin.

Les portes des bureaux s’ouvrirent enfin ; les expatriés, au fil des congés, ne furent plus les mêmes et une certaine harmonie s’instaura au travail.

Dans les semaines suivantes, le dossier des voitures confisquées put se régler en une sorte de transaction.

Un mercredi soir – veille de week-end –, nous avions réussi à inviter le directeur des Douanes à partager un repas avec nous. Dans un restaurant. Lieu public, donc ; par hasard, il y avait peu de dîneurs ce soir-là. Le repas dura longtemps, nous étions les derniers clients quand les premiers bouchons de champagne sautèrent ; le patron du Lavandou, le nom du restaurant, se joignit au débouchage ; ce soir-là, quatre bouteilles par personne furent asséchées. Nous étions six, y compris le douanier, qui s’appelait Ahmed Bouzou. Ce soir-là, José n’était pas avec nous. Il aurait apprécié le champagne rosé.

Les voitures furent abandonnées à l’Administration, et l’amende nous fut restituée. D’autres véhicules furent progressivement acheminés pour les remplacer.

J’appréhendais le contact avec Ahmed Bouzou. Il fut pourtant bon. Plus que ça : j’avais envie d’étendre ce contact à des thèmes qui ne soient pas purement professionnels. J’avais envie d’en faire un ami, peut-être… ? Drôle d’idée !

II

Hippone et Bône

L’usine sidérurgique sur laquelle nous travaillons, à El Hadjar, est immense : une dizaine de kilomètres de long, cinq de large. Il s’agit d’une aciérie. Ce chantier est une tour de Babel, en éternelle reconstruction ; l’ingénierie de maîtrise d’œuvre est polonaise et française. La cokerie est russe ; les installations de manutention, belges ; les laminoirs, coréens ; mais il y a aussi des Italiens, des Espagnols, des Allemands… Le client final, la SNS (Société Nationale de Sidérurgie) règne en maître, un peu loin des sous-traitants.

Annaba se trouve à une vingtaine de kilomètres du chantier, distance à parcourir sur une route à quatre voies, dangereuse car ouverte aux ânes, aux piétons et aux poules. Les arrêts de bus sont redoutables : les passagers descendent en tous sens et traversent sans prendre garde au trafic. Il m’arrive plus d’une fois de voir une pauvre femme détaler, terrorisée, devant la 4L, parce qu’elle ne m’avait pas entendu arriver – le klaxon de la Renault n’est pas une corne de brume, il est vrai. Mais pourquoi courir devant la voiture plutôt que s’écarter de sa trajectoire ?

Le trafic en ville est chargé et chaotique à toute heure. José a néanmoins choisi de loger dans un hôtel qui se trouve de l’autre côté de la ville, en bord de plage.

En venant du chantier par l’est, le centre-ville commence vraiment à partir de l’ancienne darse, où se trouve le terminal d’Air Algérie. C’est de là que part le cours de la Révolution, l’artère principale, au pied de la vieille ville. Le cours est constitué d’une promenade confortable – trente mètres de large –, plantée d’hévéas plus que centenaires dont l’ombre bienfaisante couvre la promenade comme les voies de circulation. La promenade est ponctuée de terrasses de cafés, on y voit aussi un kiosque à musique. On y longe d’anciens hôtels, de grands magasins. Le marché couvert est à proximité immédiate du cours. De chaque côté de la promenade, une chaussée de circulation à sens unique. À l’extrémité du cours se trouvent le lycée français et la cathédrale, ainsi que la Wilaya, le siège de l’administration provinciale – l’ancienne préfecture. C’est la partie de la ville la plus difficile à parcourir.

L’hôtel des Flots Bleus, sur la plage Saint-Cloud, date de l’époque française. Il a été confisqué à ses propriétaires pieds-noirs après l’indépendance, et loué pour le dinar symbolique à un héros du FLN, dont j’ignore quels furent les faits d’armes, mais qui aujourd’hui semble bénéficier d’un réseau d’influences de premier plan. L’hôtel est plutôt bien entretenu mais il est resté dans son jus, et le confort date d’il y a quelques dizaines d’années. La chambre de José est une des meilleures : il a deux portes-fenêtres ouvrant sur un balcon filant, et la vue vers la plage et la mer. C’est son quartier général. Il est fier et heureux d’être connu, ici. Il y est une célébrité. Si j’étais à sa place, je trouverais cette célébrité douteuse. Il est entouré d’une nuée de profiteurs – douaniers, fonctionnaires de la SNS ou simples « copains » – qui sont toujours prêts à le taper d’une bière, d’un repas ou simplement de son argent, quand il en a. Si j’essaie de le lui faire remarquer, il hausse les épaules en riant, m’expliquant que cela fait partie de son travail, d’établir de bonnes relations entre la SBM et les administrations. Certes.

Avec Marie, ma compagne, nous avions séjourné à l’hôtel – pas le même que José – quelques semaines, puis nous avons trouvé à nous loger en ville, un peu sur les hauteurs, avec un joli paysage vers la montagne – pas vers la mer, hélas. Rue Mohamed Tahar. C’est l’étage supérieur d’une maison dont la construction remonte à l’époque française ; le rez-de-chaussée est occupé par le propriétaire et sa famille. Notre appartement dans cette maison est doublé d’une immense terrasse, dont nous abuserons de nombreuses façons.

Régulièrement, la SBM décroche de nouveaux contrats, toujours sur le même site d’El Hadjar. Laurent Larchant est l’acheteur avec qui nous négocions ces contrats. Il travaille pour le maître d’œuvre, une société française d’ingénierie. Les négociations tournent en rond, l’offre technique est remise, mais il semble que notre offre financière ne soit pas la mieux placée. Nous discutons avec Laurent, qui a devant lui la grille de comparaison des offres. Il ne peut nous donner d’indication. Il quitte néanmoins la pièce de réunion, tout en nous demandant de ne pas commettre d’indiscrétions. Il ne nous adresse pas de clin d’œil, mais il sourit en sortant quelques instants.

Quelques semaines plus tard, un nouveau rendez-vous est convenu avec lui, mais à son domicile, un soir. J’y amène le directeur financier de la SBM. Les deux hommes ont un conciliabule destiné à s’accorder quant à la rétribution de l’indiscrétion de l’acheteur.

Un type sympathique, par ailleurs. Il nous parle de l’une de ses passions : les objets antiques, dont il nous dévoile sa collection. J’accroche immédiatement à cette passion : j’ai toujours aimé l’archéologie, qui faisait partie de mes fantasmes professionnels. Tenir en main des objets âgés de deux mille ans me fascine. Il accepte de m’indiquer le nom du receleur qu’il connaît, qui a une activité de brocanteur, en couverture. Il est installé dans un garage de la Cité des Mille, dans le quartier de Koubba, sur la route des plages.

Le jeudi suivant, Marie et moi rendons visite au capharnaüm du brocanteur. Pour l’amadouer, nous lui achetons une série de casseroles en cuivre, après quoi j’évoque le thème des poteries anciennes. Je lui dévoile qui m’a parlé de lui. Il rechigne, fait semblant de ne pas comprendre, minaude, se fait désirer. Il se méfie aussi, sans doute. L’administration interdit officiellement le négoce de ces objets, mais aucun flic ni douanier n’est formé à les identifier et, tant qu’ils ne sont pas en métal précieux, ils ne constituent à leurs yeux que des poteries artisanales sans valeur. Il se méfie, mais il se dit qu’un Français ne se risquerait pas à renseigner la police algérienne pour dénoncer son trafic. Donc, il accepte de nous ouvrir quelques tiroirs.

Nous ne savons pas vraiment ce que nous cherchons : du rêve, je suppose. Il nous montre des monnaies anciennes et surtout des plats, des poteries et des lampes à huile – il est émouvant de toucher celles qui de toute évidence ont servi, dont le trou de mèche est noirci par l’huile consumée, qui montre parfois une extrémité de mèche pétrifiée, fossilisée. Quelques fois, mais pas ce jour-là, il dit avoir des bijoux, des objets en or, des pierres fines, et, plus rarement, des objets en verre, les plus précieux.

Il connaît des sites de cimetières antiques, mais il nous dit travailler avec un Européen, qui possède un détecteur de métaux ; il partage les trouvailles avec lui.

À l’époque pré- et paléochrétienne, les morts étaient incinérés, et habituellement l’urne funéraire était accompagnée de sept objets personnels ou usuels. Les urnes, scellées de glaise fraîche, intégraient, insérée avant cuisson dans la terre de leur socle, une monnaie d’or, d’argent ou de cuivre – souvent neuve, et c’est l’intérêt de trouver une telle urne. C’est la présence systématique de ces monnaies qui permet de détecter facilement les sépultures.

Les objets en tant que tels, avec leur charge de vie, tout comme le fantasme de la chasse au trésor qui y est associé, m’enthousiasment comme le ferait un nouveau jouet. Mais je me dis aussi que les plus beaux objets disparaissent probablement lors du partage initial avec l’heureux propriétaire de la poêle à frire…

José vient parfois manger à la maison, où je pratique très volontiers le barbecue, sur notre grande terrasse. J’exhibe mes trophées – quelques lampes et jarres achetées à mon brocanteur, et je lui explique le processus de découverte de ces merveilles. Il a l’œil étincelant, sa bouche a l’air de saliver d’intérêt, mais il commente peu mon propos, comme quelqu’un qui doit y réfléchir et qui se met l’idée derrière l’oreille. J’espérais plus d’enthousiasme de sa part, il est généralement plus bavard.

Notre appartement est bien situé, tranquille, mais il y règne une chaleur suffocante en été, et un froid humide et pénétrant en hiver. Toutes les ouvertures sont des portes-fenêtres donnant sur balcons ou terrasses, dont l’étanchéité est plus qu’approximative mais qui délivrent une sensation de liberté et d’espace exotique, presque tropical. Nous disposons d’un garage fermé, qui se trouve sous notre terrasse. La 4L y est à l’abri, en attendant d’y dissimuler quelque chose de plus précieux. Le jardin de la maison est envahi d’orangers, de citronniers et de jasmins qui embaument une partie de l’année, rafraîchissant l’œil de leur abondance végétale.

Après la confiscation des voitures, d’autres véhicules sont acheminés, et j’en ai récupéré la gestion des dossiers. Quant à moi, j’ai des envies de découvrir le pays et la 4L n’est pas vraiment adaptée à ce projet. Pas assez confortable à mon goût, elle a surtout une tenue de route douteuse, même à l’état neuf. J’ai envie d’une voiture – ma première vraie voiture. C’est moi qui l’achète, mais je la fais financer par la SBM. D’un séjour en congés trimestriels, je ramène donc une BMW 520I, une voiture spacieuse et robuste, à défaut d’être puissante. À cause de la pénurie de voitures sur le chantier, on me demande de redescendre une voiture de service également. Je ne peux refuser mais cela m’énerve : j’aurais voulu pouvoir tester ma nouvelle conquête sur l’autoroute de la vallée du Rhône, où les contrôles de vitesse n’étaient alors que symboliques. Tant pis. Marie conduira la BMW, et moi j’hériterai de la R12 que l’on m’assigne. Je n’ai jamais conduit de R12, ce sera la première et dernière fois. J’enrage. Cette voiture est en fin de vie, elle me rompt le dos et les bras. Mais au-delà de son état présent, sa tenue de route est désastreuse. Je décide de compenser la punition qui m’est infligée en m’arrêtant dans les meilleurs endroits que je trouve sur la Nationale 7 : étape à l’hôtel de la Poste, à Avallon, un endroit historique qui a vu défiler des célébrités depuis plus de deux cents ans. Puis, plus bas, en Ardèche, l’Hostellerie La Cardinale, qui a vu passer Richelieu. J’y découvre les petites purées de légumes variés qui vont rester gravées dans mon inconscient gastronomique. Et enfin, le Petit Nice, dans l’anse Maldormé, à Marseille, près du Vieux-Port, célèbre aussi pour sa vraie bouillabaisse marseillaise – celle qu’à Sète on nomme « bain de pieds » avec condescendance : à Sète, le jus de la bouillabaisse est épais, il « attache », tandis qu’à Marseille c’est un bouillon. Plus tard, les notes de frais me seront remboursées sans discussion. Marie est ravie. Elle a profité de notre nouvelle voiture et elle a logé, mangé, dans des endroits d’exception.

Marie est ma complice et ma compagne. Elle est grande et porte une chevelure abondante de couleur châtain, ondulée, des cheveux épais et lourds. Ses yeux sont d’une couleur noisette qui parfois vire au vert, suivant son humeur. Ils sont posés en amandes au-dessus de son sourire tranquille. Elle n’a rien d’une pin-up, ni aguicheuse ni nymphomane, son charme vient plutôt de sa façon d’être, de bouger, de parler. Quelqu’un qui porte un véritable intérêt à ce qui l’entoure, une grande empathie naturelle. Elle peut être néanmoins sujette à des explosions d’autant plus inattendues qu’elle a une forte capacité d’introspection. Une complice solide, dont les seules failles résident dans la tendance qu’elle peut avoir à prendre sur soi sans laisser paraître ses émotions – quand elle les exprime, il est trop tard pour les modérer : elles peuvent être d’une violence extrême. Néanmoins, elle a un impact modérateur sur mes excès ou mes dérapages. Nous sommes complémentaires dans nos tempéraments – ou plutôt, nous ne sommes à peu près jamais excessifs en même temps !

Nous nous sommes rencontrés il y a deux ans, nous étions tous deux étudiants alors. Nous nous sommes plu, physiquement. Nous nous sommes sentis proches, par nos goûts et notre désir de voyages. Elle voulait s’extraire de son milieu familial, qu’elle trouvait trop lourd, qui l’empêchait de s’exprimer : aucun choix, futile ou vital, ne lui était laissé. De mon côté, je n’avais que peu de goût pour les beautés belges qui m’entouraient. Marie avait quelque chose d’exotique pour moi. Dans son physique, dans ses curiosités.

Nous avons décidé de vivre ensemble. Sans s’y opposer, nos familles ont voulu nous imposer le mariage, condition posée pour nous autoriser à vivre cette vie en commun, en respectant des règles morales que nous trouvions étriquées. Nous n’avions rien contre le mariage. Sauf si on voulait nous l’imposer. Cette opportunité en Algérie était tombée à pic pour sortir des pressions familiales. Nous nous sommes éloignés d’eux sans nous fâcher, mais sans désir de poursuivre des relations étroites.

Elle a profité du voyage. Nous allons jeter la R12 sur le port, chez le transitaire, et nous embarquons de notre côté sur le ferry qui doit nous amener directement à Annaba, dans une mini-croisière pour laquelle j’ai réservé la meilleure cabine possible. Pas du grand luxe, mais un moment à deux paisible et tendre, après ce rallye déséquilibré.

Le suivi de notre chantier par le maître d’œuvre, à Annaba, est assuré par un homme exceptionnel, un type d’homme qui ne s’invente pas – ou si on l’inventait, on crierait à l’exagération. Il doit avoir entre cinquante et soixante ans. Ses cheveux argentés sont taillés courts, en brosse, dans une coupe toute militaire. C’est un civil, bien sûr, mais tout dans ses gestes et ses attitudes évoque le vieux soldat. Vieux soldat, mais pas fatigué pour autant : Marie l’a provoqué dans un duel de ping-pong qu’il finira par emporter de haute lutte, sautant à pieds joints et sans élan sur la table pour marquer sa victoire !

Il a un véritable humour au second degré, conscient de jouer parfois un rôle : lorsqu’on l’appelle de loin, s’il reconnaît une voix amie, il tourne sur lui-même, claquant des talons, levant le menton, le petit doigt sur la couture du pantalon, gueulant : « Présent ! ». Il a tout d’un adjudant de carrière.

Militaire, il le fut, il nous le racontera : il faisait partie du premier Régiment étranger de Parachutistes, et il a combattu en Algérie comme en Indochine. Sans rien avoir de tordu à se reprocher : j’en ai connu d’autres qui n’auraient jamais osé revenir dans ce pays, pour y avoir été condamnés à mort. Adjudant ou pas, sa vie personnelle relevait d’un autre univers ; un jour qu’il était en confidences, il sortit de son portefeuille des photos de sa maison de famille : un château à créneaux et mâchicoulis, en Charente, où vivait sa femme et où avaient grandi ses enfants.

Il avait quelque chose d’un seigneur, au meilleur sens du terme. Il s’appelait André Jorand. Sur le chantier, on l’appelait « Monsieur Jorand ». Son nom était peut-être un peu plus long que cela. Peu importe, son empathie emportait l’adhésion de ceux qui avaient à travailler avec lui, Algériens ou expatriés.

Sur mon chantier, je collabore à négocier des contrats pour la SBM, mais ces contrats algériens ne tombent pas du ciel : nous avons un agent sur place, qui avait permis de remporter le contrat principal et de grappiller d’autres contrats mineurs. Un intéressant mythomane, lui aussi.

L’Algérie est un pays qui a accédé à son indépendance, à sa propre forme de démocratie, par une révolution sanglante appelée « événements » dans la dialectique officielle française. Des biens abusivement accumulés – ou ressentis comme tels – sont instantanément passés de mains impies à une propriété populaire et égalitaire. Dans cette révolution, comme dans toute libération, se sont exercés des trahisons et des sacrifices héroïques. Certains héros ont survécu, d’autres sont morts, torturés parfois.

Mon mythomane à moi, en l’occurrence, s’appelle Amar. Un jeune gars, peut-être dix ans de plus que moi : trop jeune pour avoir été un héros vingt ans plus tôt. Un héritier. Qui a su faire fructifier son héritage, en termes matériels comme en relations utiles. Les deux vont de pair.

Il loue, pour une somme symbolique lui aussi, une jolie maison dans le meilleur quartier d’Alger, à Bel-Air, d’où il domine l’amphithéâtre de la ville, vers le port. Contrairement à Annaba et Oran, Alger est une ville ouverte sur la mer, toutes les rues dégringolent vers le port et les plages, même celles proches du centre-ville. Camus l’évoque de façon à la fois sensuelle et naïve dans plusieurs passages de son œuvre.

Nous ne sympathisons pas vraiment, mais il n’y a néanmoins aucune agressivité entre nous.

La confiscation des 4L connaît des effets collatéraux, autres que celle de la disparition de la Ford Granada d’Amar : deux contrôles fiscaux nous sont assignés, l’un par les autorités compétentes quant à notre contrat principal, l’autre relative à notre contrat dans le Sud, à Tébessa, proche de la Tunisie. Les deux contrôles ne tombent pas tout à fait en même temps, heureusement pour moi.

Le premier contrôle, signifié depuis Constantine, se passe très poliment, contrairement à ce que j’avais pu craindre : aucune brutalité verbale, aucune menace, mais au contraire presque des excuses de nous déranger dans notre travail au service de l’industrialisation du pays.

Nous étions justiciables à plusieurs titres. Tous les logements pris en charge pour le compte de nos expatriés étaient en partie payés en France, et non localement, comme nous aurions dû le faire. Nos dépenses locales d’hébergement étaient largement sous-estimées, il fallait donc pouvoir les justifier en proportion de nos retraits bancaires locaux. Pour la seule fois de ma vie, je bénis la prudence de Rousseau : il avait constitué un trésor de guerre monstrueux, en cash, stocké dans des endroits divers. Cette caisse noire, on verrait ce qu’on en ferait, plus tard.

Lorsque je me rends à Constantine, dans les bureaux du fisc, je suis un peu plus qu’ému : je n’ai aucune envie d’être enfermé dans une geôle algérienne, j’ose à peine imaginer ce que cela peut représenter. Je suis pourtant reçu presque cordialement. Nous avons une réunion raisonnablement courte, durant laquelle je leur fournis les éléments demandés – certains contrefaits – à la suite de quoi les deux contrôleurs me font visiter la ville, que je connais déjà mais dont ils me font découvrir des aspects inconnus, comme la place de la brèche – par où les troupes de Bugeaud avaient envahi la ville en octobre 1837. Nous allons ensuite manger dans un très bon restaurant. Et ils règlent la note, refusant ma proposition d’invitation. J’en reste perplexe. Ce contrôle n’a connu aucune suite fâcheuse.

L’autre contrôle, à Tébessa, fut de la même essence. Mais, comme par un effet collatéral, il contribua à donner à ma vie un sens radicalement différent.

Tébessa n’est pas si loin d’Annaba, à l’aune de nos autoroutes : un peu plus de deux cents kilomètres mais sans voie rapide. Quatre heures sont nécessaires à les parcourir. Il faut traverser l’Atlas en passant par Dréan et Souk Ahras – c’est un peu un pèlerinage philosophique. Tébessa est déjà dans le désert, bien au-delà de Constantine, à proximité des frontières tunisiennes. La route, au-delà de Souk Ahras, est une route de col en mauvais état qui plonge vers le désert.

Tébessa est moins spectaculaire que Constantine, avec ses magnifiques gorges du Rhumel et sa médina. Le spectacle y est plus tranquille, mais plus admirable pour l’archéologue amateur que je suis. Cette petite ville est encore contenue dans ses remparts carthaginois, en 1979, et recèle en son enceinte une multitude de bâtiments antiques – notamment un temple, encore mieux conservé que la maison carrée de Nîmes, quoique de dimensions plus modestes. La place centrale a été défigurée, mais par les Français, pas les Algériens : l’église, la mairie, l’école, quelques maisons de notables, un café-hôtel, font penser à une place du sud de la France. Je frémis à l’idée des vestiges qui ont été détruits sans ménagements pour aménager cette place, probablement à l’emplacement de l’antique forum. Sans doute en remployant des matériaux antiques.

Dans presque toutes les villes, en Algérie, on devine le site d’un monument aux morts, qui a disparu. J’étais choqué par cette disparition : était-elle l’œuvre du FLN, dans une quête de « défrancisation » ? À ma grande surprise, non : l’administration française les a ramenés en France en 1962-63 ! Pourquoi ? Qu’en a-t-on fait ? N’y avait-il pas d’autre urgence que celle-là, alors ? En même temps que les archives, parfois embarrassantes ou honteuses, tout ce qui, sur les monuments, avait été jugé pouvoir risquer être converti en trophée par le nouveau gouvernement algérien fut démonté, expédié et stocké au château de Vincennes. Ce qui ne pouvait être transporté fut détruit. Mentalités d’un autre temps, syndrome de la honte de l’étendard pris par l’ennemi…

Je circule dans la cité, ahuri à la vue de la beauté des lieux, où le temps s’est arrêté il y a une quinzaine de siècles. Dans mon stress et mon obsession professionnelle, je n’ai pas apporté d’appareil photo : je me giflerais !

Ma promenade me mène à une église désaffectée, en limite extérieure de la ville, près des remparts. Elle arbore un panneau : Musée. En français.

J’ai garé la BMW à proximité de l’endroit, en fait je suis sur le point de repartir. L’église désacralisée est ouverte, le musée n’a pas de gardien. Il n’est pas présent en tout cas. En ce début d’après-midi, la chaleur est liquide dehors, et comparativement presque supportable à l’intérieur.

Les objets sont exposés sur des étagères, il n’y a pas de vitrines fermées. Ils sont divinement beaux : les poteries sont faïencées, ornées de motifs géométriques mais aussi d’entrelacs végétaux, certaines montrent des dieux dansant entre des grappes de vigne. Il y a quelques bijoux, dont une fibule en or filigrané, pas très différente des techniques encore pratiquées dans la bijouterie berbère moderne. Il y a des bagues aussi – une intaille, notamment ; des diadèmes ornés de pierres colorées. Des monnaies, de tout métal et de toute condition d’usage. Même les bijoux ne sont pas sécurisés par des armoires vitrées.

Je cherche, j’inspecte l’ancienne sacristie. Je hèle un hypothétique gardien. Personne. Je sors, l’endroit arrosé par un soleil vertical est désert ; l’ancien parvis de l’église est une aire poussiéreuse de terre battue, à la luminosité aveuglante, entourée de micocouliers étiques. Les habitations les plus proches sont suffisamment éloignées pour que ma présence puisse passer inaperçue. De toute façon à cette heure, tous les volets, toutes les fenêtres, sont fermés pour se protéger de la chaleur. Les cigales, ces bavardes de la grande chaleur, sont les seules à émettre leur musique dans cet environnement, leur stridulation obsédante et migraineuse. Il n’y a pas un souffle d’air.

Dans une impulsion, je recule la voiture devant le portail de l’église ; laissant tourner le moteur, j’ouvre la malle et, pris d’une frénésie qui m’ôte toute réflexion, je pille le lieu.

Je le pille.

Cela me prend moins d’un quart d’heure. En choisissant rapidement celles qui me semblent être les plus belles pièces, dans la fébrilité, j’entasse les lampes, les vases, les urnes, les bijoux, que je prends sur les étagères en commençant par celles qui sont les plus proches du porche. La malle de la voiture est immense, mais je regrette qu’elle ne soit pas plus grande. J’entasse même des objets derrière les sièges avant et au pied du siège passager. J’intercale une couverture, des torchons entre les couches d’objets. Comme je le peux : je n’avais pas prévu cette opportunité. Cette tentation, plutôt.

Et je m’enfuis. Personne ne m’a vu. J’espère. J’ai la gorge sèche. Il fait si chaud que ma chemise n’est même pas humide de transpiration : l’humidité s’évapore instantanément, laissant apparaître des auréoles blanchâtres, par plaques, sous les bras, sur les épaules.

Je n’aurai pas à revenir à Tébessa. Heureusement. Ce jour-là, j’aurai parcouru plus de cinq cents kilomètres sur les routes algériennes, passant à proximité de nombreux sites archéologiques – Madaure notamment. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque je parvins à la maison, rue Mohamed Tahar, à Annaba. J’avais le sentiment d’avoir parcouru le trajet de retour sur un tapis volant. Avais-je des raisons d’être heureux ? Pas vraiment, des sentiments contradictoires me hantaient. Je ressentais la joie d’avoir enfin profité d’une opportunité, mais j’étais aussi hanté par un sentiment de culpabilité : jamais avant, de ma vie, je n’avais volé quoi que ce soit – pas même piqué dans le porte-monnaie de ma mère ! Pourtant, la montée d’adrénaline qui me portait sur la route ressemblait à l’euphorie du bonheur.

En arrivant à la maison, je dois affronter ma conscience : Marie. Que lui dire ? Ma décision est vite prise. Elle s’aperçoit que je tire une drôle de tête. Je m’avance.