2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

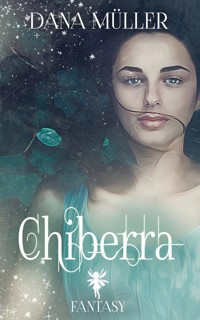

Stell dir vor, du könntest mit der Kraft deiner Gedanken die Natur beherrschen, dich verteidigen und ganze Städte erbauen.

Auf dem weit entfernten Chiberra ist das möglich.

Lucy Anderson geht bei einem Streit im Bermudadreieck über Bord eines Passagierschiffs und gerät durch ein Portal nach Chiberra. Sie poltert in ein unglaubliches Abenteuer und ist plötzlich Teil einer Mission, deren Ausgang das Schicksal Chiberras besiegeln soll. Sie kann die Pracht dieser Welt kaum erfassen, doch hinter den schönsten Blumen verbergen sich die größten Gefahren.

Wird es Lucy gelingen, Chiberra zu retten?

Bisher von Dana Müller erschienen:

Jayden (Fantasy Liebesroman)

Lupus Amoris (Fantasy Romance / Wölfe)

Darkland - Die verschwundenen Kinder (Dark Fantasy Roman)

Der Geisterjunge (Mystery Roman)

Dunkelbraut (Okkult-Mystery)

Alicetown (Spuk/Fluch/Vergessen/Koma in Alicetown: Mystery-Horror)

Halloween (Mystery-Horror)

Jo Kane (Paranoraml-Fantasy)

Dorf der Vampire (Dark-Fantasy)

Ahnenblut (Dystopie Engel/Vampire)

Zlatans Erbe (Vampirroman)

Pandoras Buch (7 phantastische Kurzgeschichten)

LEA (Psychothriller)

Legenden (Horror-Reihe)

Tor der Träume (Dystopie/Fantasy)

Swetas Seele (Fantasy)

Lockruf der Geister (Mystery)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

CHIBERRA

Fantasy-Roman

Zum Rechtlichen: Der Text unterliegt dem Urheberrecht -copyright by Dana Müller. Die hier veröffentlichten Texte werden durch das Postverfahren als Nachweis geschützt. Jegliches Kopieren, Vervielfältigen o. ä. wird strafrechtlich verfolgt. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenChiberra

Dana Müller

Über Bord

Eigentlich war ich hart im Nehmen. Nichts schlug mir so schnell auf den Magen. Aber unsere Eltern hatten sich in den Kopf gesetzt, dass eine Kreuzfahrt die Risse in unserer Familie kitten könnte. Was für eine dumme Idee. Sie hielten diese Reise für den letzten Versuch, einer Scheidung zu entgehen. Das bedeutete für meine Schwestern und mich, eine Wahl zwischen Pest und Cholera zu treffen. Nicht, dass ich meine Eltern nicht liebte. Es konnte nur sehr einsam werden, ihre Tochter zu sein. Beide gingen in ihrem Beruf auf, beide hatten kaum Zeit für uns und beide waren eher mit ihrer Arbeit verheiratet, als miteinander. Keine der Nannys blieb länger als einige Monate. Jede Einzelne war nach kürzester Zeit an ihre Grenzen geraten, was nicht zuletzt an Evelyn lag. Meine älteste Schwester hatte es sich zum Sport gemacht, die Frauen in den Wahnsinn zu treiben. Ich hingegen war eher die Schüchterne, was ich dem Umstand zu verdanken hatte, dass ich mich kaum traute etwas zu sagen, weil Evelyn es jedes Mal schaffte, mir die Worte im Mund zu verdrehen und dafür zu sorgen, dass ich mich schlecht fühlte. Das wiederum handelte mir Moms Aufmerksamkeit ein. Jene Aufmerksamkeit, die sich Evelyn so sehr wünschte. Deshalb wurde ich mit den Jahren immer mehr zu Evelyns persönlichem Projekt. Zu allem Übel hatte Molly von Beginn an auf ihrer Seite gestanden. Sie lagen zwei Jahre auseinander und Molly gefiel alles, was Evelyn mochte und sie hasste alles, was unsere Schwester nicht leiden konnte. So auch mich.

Harte Wellen brachen sich in dem Schiffsbug. Sie sorgten dafür, dass die Magensäure in meinem Bauch umherschwappte und den Weg nach draußen suchte. Gerade noch rechtzeitig beugte ich mich über die Reling, ehe die Säure in einem Schwall aus mir herausbrach. Zu meinem Glück stand der Wind günstig, erfasste mein Erbrochenes und trug es in winzig kleine Tröpfchen in die Nacht davon.

»Sieh mal einer an. Da bekommt der Ausdruck Kotzbrocken eine ganz neue Bedeutung.«

Evelyns Stimme ließ mich erstarren. Ich wischte mir den Mund mit dem Ärmel meiner Strickjacke ab und drehte mich langsam zu ihr um. Wie das leibhaftige Böse starrte sie mich aus ihren grünen Augen an. Der Wind wirbelte ihr braunes Haar umher und sie strich sich eine Strähne aus dem Gesicht.

»Was willst du hier«, fuhr ich sie an, denn die Vergangenheit hatte mich gelehrt, dass Angriff manchmal die beste Verteidigung war. Nicht aber, wenn sie eh schon auf Krawall gebürstet war, so wie jetzt.

»Nicht so frech, Kellerassel«, erwiderte sie und kam auf mich zu.

Ich drückte meinen Rücken fest an die Reling und hoffte, sie würde stehen bleiben, denn das schützende kalte Metall endete genau neben mir und die Lücke war nur mit einem Tau gesichert, das mit zwei Ösen an den Haken der Reling befestigt war. Ein kurzes Handgemenge, und ich könnte in den Tiefen des Ozeans verloren gehen. Genauer gesagt im Bermudadreieck.

Doch Evelyn blieb nicht stehen, wie ein drohendes Unheil baute sie sich vor mir auf. In ihrem Gesicht konnte ich genau die Gemeinheiten erkennen, die sie sich in ihrem Kopf gerade zurechtlegte.

»Evelyn, du hast sie gefunden«, unterbrach Molly die Turbine in Evelyns Gedanken.

Der Hass verschwand schlagartig aus ihrem Gesicht und sie drehte sich zu Molly um. »Solltest du nicht in der Kabine nachsehen?«

»Das habe ich, aber da war sie nicht. Dad hat mich geschickt, dich zu suchen«, erwiderte Molly und warf rasch einen prüfenden Blick über die Schulter unserer Schwester. »Er sucht sein Sturmfeuerzeug. Hast du es gesehen?«

Evelyn zog eine Zigarette aus der Jackentasche und zündete sie mit Dads Feuerzeug an. »Meinst du das etwa?«

»Oh, du rauchst wieder? Mom und Dad werden dir die Hölle heißmachen«, schlussfolgerte Molly.

»Nur, wenn sie es erfahren«, erwiderte Evelyn schulterzuckend. »Außerdem bin ich kein Kind mehr, ganz im Gegensatz zu euch«, foppte sie und zog genüsslich an der Zigarette.

»Ich bin siebzehn, also auch kein Kind mehr«, sagte Molly und wurde jäh von Evelyns aufgesetztem Lachen unterbrochen. »Dann beweis es«, forderte sie Molly heraus und reichte ihr die Zigarette.

»Ich ... ich ...«, stammelte unsere Schwester, aber Evelyn ließ nicht locker.

»Du willst kein Kind mehr sein? Ein Baby bist du«, sagte sie abwertend.

»Gib schon her«, gab Molly nach und griff nach der Zigarette.

Mein Gewissen schrie mich an, ich musste Molly unbedingt daran hindern.

»Molly, nicht!«, schrie ich, aber sie sah mich nur kurz an und führte die Zigarette an die Lippen. »Das musst du nicht tun«, sagte ich mit Nachdruck, was ich lieber gelassen hätte, denn im selben Moment fuhr Evelyn herum und sah mich mit einem vernichtenden Blick an.

Ich ging einen Schritt zurück und fühlte wieder die Reling in meinem Rücken. Evelyn näherte sich mir, hob die Hand und schubste mich.

»Was hast du denn hier zu melden?«

»Evelyn, lass sie«, mischte sich Molly ein, was sie nur tat, wenn Evelyn selbst in ihren Augen zu weit ging.

»Hast du irgendwas zu melden?«, wollte sie wissen und schubste meine Schulter erneut.

»Sie könnte ins Wasser fallen«, meinte Molly.

Leider schien Evelyn eine dicke Mauer aus Wut, Neid und Hass um sich gezogen zu haben, durch die einfach kein Wort der Vernunft drang.

»Oh, sie könnte ins Wasser fallen«, äffte sie Molly nach und tippte schmerzhaft auf meinem Brustbein herum. »Das wäre doch die Lösung. Die Assel fällt ins Wasser und ersäuft jämmerlich.«

Meine Knie verwandelten sich in Pudding. Adrenalin jagte durch meinen Körper und vernebelte meine Sinne. Aus ihrem Mund klang das nicht wie eine leere Drohung, sondern wie ein Schlachtplan. Sie schob mich immer weiter nach links, wo nur das Tau zwischen mir und dem alles verschluckenden Meer hing. Als hätte sie mir damit nicht genug Angst gemacht, löste sie das Tau auf der anderen Seite. Der Wind peitschte immer stärker und wirbelte das kurze Seil umher. Mehrfach schlug die metallene Öse gegen die Reling, dabei erzitterte das Metall, an dem ich mich festhielt. »Was meinst du, wer dich vermissen würde? Mom oder Dad?«

»Bitte, lass das. Ich könnte wirklich abrutschen. Wie willst du das denn unseren Eltern erklären?«, flehte ich.

Evelyn warf einen Blick zu Molly nach hinten. »Wer sollte es ihnen denn erzählen?«

Mein Blick schweifte angstvoll über meine Schulter. Das Meer war aufgewühlt und im Licht des Mondscheins konnte ich die Wellen sehen, die wild aufeinandertrafen. Ich war zwar eine ganz gute Schwimmerin, dennoch würde ich einen Sturz nicht überleben, das war so sicher, wie dass Molly Evelyn nicht verraten würde.

»Was habe ich dir denn getan, dass du mich umbringen willst?«, preschte es lauthals aus mir heraus, während mein Herz mir im Hals schlug.

»Was du getan hast?«, fragte sie, als stünde es ihr auf der Stirn geschrieben. »Sie will wissen, was sie getan hat.«

»Lass uns wieder reingehen, mir ist kalt«, meldete sich Molly erneut zu Wort.

Doch Evelyn war wie besessen von mir und zog die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. »Willst du es wissen? Du bist geboren worden«, sagte sie und traf damit meine Seele.

Ich konnte genau hören, wie diese tief in mir in unzählige Scherben zerbrach. Meine eigene Schwester bereute meine Geburt. Schlimmer noch, sie wünschte mir den Tod.

»Wehe, du erzählst auch nur ein Sterbenswörtchen davon. Hast du mich verstanden?« Ihre Worte waren hart und trafen mich erneut.

Dennoch nickte ich in der Hoffnung, dieser Todesfalle endlich zu entkommen. Sie starrte mich an, starrte direkt durch mich hindurch, ganz so, als suche sie tief in mir drin nach der Bestätigung meiner Zusage. Unerbittliche Sekunden bewegte Evelyn sich nicht, bis sie sich aus heiterem Himmel entspannte und von mir abwendete. Ich atmete durch, versuchte meine zitternden Knie unter Kontrolle zu bringen und drückte mich von der Reling ab, um einen Schritt vorzutreten. Die Nähe der Tiefe saß mir im Nacken und ich wollte sie so schnell wie möglich abschütteln.

Unvermittelt drehte sich Evelyn um. Ich erschrak und trat wieder zurück. Dabei machte ich einen zu großen Schritt und bemerkte zu spät, dass ich ins Leere getreten war. Während ich schrie, entfernte sich Evelyns Gesicht. Erschrocken sah sie mir hinterher, neigte sich über die Reling und streckte den Arm nach mir aus. Ehe ich mich versah, traf ich auf die schneidend kalte Wasseroberfläche. Mein Körper erstarrte. Evelyns kreidebleiches Gesicht verfolgte mich in die Tiefen. Die Lichter des Schiffs, auf dem meine Eltern nichts ahnend in ihrer Kabine auf uns warteten, auf denen meine Schwestern nun einen Plan schmieden mussten, meinen Tod zu vertuschen, sie wurden immer kleiner.

Ein Schmerz setzte in meiner Lunge ein, der Drang zu atmen wurde unerträglich, ich kämpfte dagegen an, brachte mich mit den Armen rudernd in die richtige Position, um mit kräftigen Beinstößen die Oberfläche zu erreichen. Doch der Sog der Tiefe war einfach zu stark, er zerrte mich meinem Tod entgegen.

Ein gleißendes Licht tauchte aus dem Nichts auf und umgab mich plötzlich. Wo war es nur hergekommen? Es breitete sich aus wie Tinte in einem Wasserglas, umschloss mich, wärmte mich. Das war der Moment, indem sich meine Seele vom fleischigen Rest trennen würde. Dieser Augenblick, der alles veränderte, der die Tür zur Rückkehr mit voller Wucht zuschlug. All die Dinge, die ich noch tun wollte, all die Pläne, die ich mir feinsäuberlich für meine Zukunft zurechtgelegt hatte, an denen ich so lange gefeilt hatte, bis ich sie beinahe anfassen konnte, all das verwischte plötzlich ineinander, verlor an Bedeutung und entschwand.

Stattdessen befand ich mich nun inmitten der Weiten des Universums. Funkelnde Sterne umgaben mich, Planeten waren zum Greifen nah und ein purpurner Nebel umschloss mich wie glitzernde Zuckerwatte. Die mich umgebenden Sterne zogen sich plötzlich auseinander, wurden zu langen leuchtenden Stäben und schrumpften plötzlich wieder. Schwindel überkam mich. Alles drehte sich in meinem Kopf, ich drehte mich, als säße ich in einer Zentrifuge und bald darauf konnte ich nichts mehr erkennen. Ich spürte, wie mein Geist entglitt und in tiefem Schwarz zum Stehen kam. Schwerelos glitt ich durch den lichtlosen Raum oder bewegte ich mich überhaupt nicht? War das der Tod? Das große Nichts? Es hatte mich verschluckt, mich dem Leben entrissen, mir keine Wahl gelassen. Nun war ich ein Teil dieser gewaltigen Leere, einsam, verloren.

Im Paradies

Seltsame Geräusche drangen an mein Bewusstsein, sie klangen vertraut und doch so fremd. Leises Vogelgezwitscher, sanfte Wellen, die am Ufer ausliefen. Das mussten Erinnerungen aus meinem einstigen Leben sein. Immer deutlicher spürte ich Wärme auf meiner Wange, während meine Beine von Kälte umspült wurden. Ein Zusammenspiel von Erlebnissen, die in meinem Kopf verankert waren. Ich hörte das Wasser, das mich verschluckt hatte, spürte die Sonne, die mich bei Tag an Deck gewärmt hatte. Es gab keinen Zweifel, dies hier war meine persönliche Hölle. Doch solange Evelyn nicht hier war, wägte ich mich in Sicherheit. Eine trügerische, dennoch willkommene Sicherheit, in der meine Seele Ruhe finden würde.

Plötzlich schlug etwas auf meine Wange. Der Versuch, meine Lider zu öffnen scheiterte an dem Schmerz, den die Helligkeit verursachte.

»Hey, los. Wach auf«, sagte eine männliche Stimme fordernd. Sie klang kalt und monoton, was mich aus meiner persönlichen Sicherheit riss.

Hatte ich mich getäuscht? War ich etwa nicht alleine in meiner Hölle? Erneut versuchte ich meine Augen zu öffnen, doch das Licht brach durch den winzigen Spalt und blendete mich. Nichts, außer hellem Tageslicht konnte ich sehen, also gab ich dem Drang nach, die Lider wieder zu schließen.

»Du kannst hier nicht bleiben«, sagte die Stimme. Nun klang sie wärmer, und wenn mich nicht alles täuschte, auch etwas besorgt.

Ich wollte etwas sagen, wollte fragen, wer er war, wo ich war, aber die Worte blieben hinter meinen Lippen stecken. Mein Körper wurde mit einem Mal bewegt. Nun lag ich auf dem Rücken, jemand schob etwas unter meine Knie und hob sie an, sodass sie angewinkelt waren. Dann wurde mein Arm hinaufgezogen und ich löste mich vom Boden. Jemand hob mich einfach hoch. Ich fantasierte, das war die Antwort. Meine Fantasie war so stark, dass ich die wogenden Bewegungen von Schritten registrierte. Ein weiteres Mal startete ich den Versuch, meine Lider zu öffnen. Wenn ich schon fantasierte, dann wollte ich auch sehen, wer mich in meiner Vorstellung davontrug. Ein Duft lag in meiner Nase, eine Mischung aus Lavendel und Rosen. Vernebelt erkannte ich ein Kinn und hob meinen Kopf nur ein wenig. Mein Retter war in einen Mantel gehüllt, über seinem Gesicht hing eine weite Kapuze. Ich lehnte meinen Kopf wieder zurück auf seine Schulter. Der gewebte und bestickte Stoff kratzte an meiner Wange, aber darüber versuchte ich einfach hinwegzusehen.

»Du bist wach«, ertönte die Stimme.

War ich das? War ich aus einem Schlaf erwacht oder vielleicht noch tiefer hineingesunken?

»Ich werde dich jetzt absetzen.«

Was? Nein, nicht absetzen. Ich wollte mich weigern, aber meine Stimme funktionierte einfach nicht. Vorsichtig wurde ich hinuntergelassen und spürte festen Boden unter meinen wackeligen Beinen.

»Bist noch ziemlich benommen, was?«

Da meine Stimme mir nicht gehorchen wollte, nickte ich. Mein Blick wanderte an ihm hinab und wieder hinauf. Ein junger Mann, soweit ich erkennen konnte. Unter dem in der Taille fest verschnürten Mantel zeichnete sich ein muskulöser Körper ab. Vom Gesicht sah ich nicht viel. Die Kapuze war über die Augen gezogen, aber was ich sehen konnte, gefiel mir ausgesprochen gut. Er besaß hohe Wangenknochen und einen schmalen Nasenrücken. Das ebenfalls schmale Kinn untermalte die geraden Lippen. Auf seine Augen war ich neugierig, denn Augen hielt ich im Allgemeinen für die Fenster zur Seele.

»Wo kommst du überhaupt her?«, wollte er wissen und beantwortete sich die Frage selbst. »Bestimmt bist du in das Licht gegangen.«

Er half mir, mich auf den weichen Waldboden zu setzen und an einen Baumstamm zu lehnen.

Ich erinnerte mich an das Licht, von dem er allem Anschein nach sprach, doch war ich nicht freiwillig hindurchgegangen, es hatte mich einfach verschluckt, ohne mir eine Wahl zu lassen. Offensichtlich machte das aber keinen Unterschied. Ins Licht zu gehen, bedeutete also hier zu landen. Zwischen gewaltigen Blumen, deren Blütenblätter mit Glitzerstaub bedeckt waren, Bäumen mit schwarzen Stämmen, deren Laub die knalligsten Farben trug und einem Himmel, an dem die Glitzerwatte aus dem All prangte. Hier war nichts so, wie ich es kannte. Ich blickte hinauf. Die großen Blätter des Baums, an dem ich vertrauensvoll lehnte, leuchteten in einem kräftigen Pink. Zwischen ihnen schlängelten sich türkisfarbene Lianen, an denen winzig kleine Knospen saßen.

Angesichts meines Umfelds gab es keinen Zweifel mehr. Das war das Paradies. Diese Erkenntnis legte sich wie eine Klaue um mein Herz, denn das bedeutete auch, dass ich gestorben war. Verunsichert schluckte ich die aufkeimenden Tränen hinunter und atmete tief durch. Gegen den Tod kam ich nicht an, also musste ich mich damit abfinden.

An meiner Haut klebte die nasse Jeans und meine Strickjacke hing bleiern hinunter. Völlig durchnässt und frierend saß ich da und konnte ein Niesen nicht unterdrücken. Mein Retter stand am Ufer und betrachtete das Wasser, aus dem ich wohl gekommen war.

Etwas raschelte in der Krone, und als ich genauer hinsah, entdeckte ich ein Tier. Was genau es war, konnte ich nicht definieren, es ähnelte einer Echse, aber es ging aufrecht und benutzte die kleinen Hände in ähnlicher Form, wie ein Mensch. Der lange Schwanz war an der Wurzel fast so breit, wie das Tier selbst und verlief sehr spitz. Fasziniert von dem kleinen Wesen starrte ich es an, um keine seiner Bewegungen zu verpassen. Doch in dem Augenblick, als es mich erblickte, schnellte die Schwanzspitze nach oben und ein langer Dorn schob sich heraus. Aus großen neugierigen Augen sah es bedrohlich auf mich herab. Erschrocken zuckte ich zusammen. Mein Herz hämmerte so heftig, dass es mir den Hals zuschnürte und sich ein erstickter Schrei aus meiner Kehle löste, als sich dieses Ding zum Sprung bereit machte.

»Rill, lass das«, befahl mein Retter und das Tier gehorchte.

Es schlängelte sich in Eichhörnchenmanie um den Baum und kam herunter. Rill kletterte in Windeseile an ihm hinauf und setzte sich auf seine Schulter, den Schwanz aber richtete das Tier erneut auf. Zwar war der Dorn wieder eingefahren, aber ich hatte den Eindruck, als wolle mir dieses Wesen verdeutlichen, in welcher Gefahr ich schwebte, sollte ich auch nur mit der Wimper zucken.

»Ich bin Joris«, sagte mein Gegenüber und reichte mir die Hand.

Unentschlossen ergriff ich sie und ließ mir auf die noch ziemlich wackeligen Beine helfen. Wahrscheinlich waren sie so weich, weil er dieses Tier auf seiner Schulter trug.

»Lucy«, erwiderte ich mit rauer Stimme, während meine Augen Rill fesselten.

»War nett, deine Bekanntschaft zu machen«, antwortete Joris und ließ meine Hand wieder los. »Ich muss weiter. In dieser Richtung stößt du auf ein Dorf. Die Leute dort sind misstrauisch. Aber ich bin mir sicher, dass sie dir Essen und Kleidung geben werden. Vielleicht darfst du auch bleiben. Viel Glück«, sagte er und wandte sich zum Gehen um.

»Nein, nimm mich mit«, krächzte ich, aber Joris ließ mich einfach stehen.

Er konnte mich doch nicht hierlassen, in dieser fremden Umgebung. Ich kannte mich hier nicht aus und würde mich verlaufen. Mit immer noch weichen Knien folgte ich ihm. Er konnte kein Erzeugnis meiner Hirnwindungen sein, sonst wäre er netter zu mir gewesen.

Joris ging schnell, sodass ich Mühe hatte, mit ihm Schritt zu halten. Dennoch gelang es mir, ihn zumindest nicht aus den Augen zu verlieren. Große pilzänhnliche Gebilde wuchsen in Gruppen zwischen den Bäumen, sie besaßen tellergroße Hüte, deren Ränder in einem grellen Orange leuchteten. Ein kleiner Vogel pickte dicht an ihnen im Boden herum. Blitzartig schnellte ein Tentakel aus der Spitze eines der Pilzköpfe und schlang sich um den kleinen Körper. Ich erstarrte. Das Vögelchen piepste kurz und verstummte. Es wurde von dem Tentakel inmitten der Gruppe abgelegt und verdorrte sekundenschnell. So faszinierend diese Gegend mit ihrer Flora auch war, so gefährlich schien sie auch. Ich legte einen Schritt zu, um die Distanz zwischen Joris und mir zu verringern. Geschätzte fünfzig Fuß lagen nun zwischen uns. Nach einer Weile drehte sich Rill zu mir um und es sah aus dieser Entfernung aus, als flüsterte er Joris etwas ins Ohr. Beherrschte dieses Tier etwa die menschliche Sprache? Joris blieb stehen, drehte sich aber nicht um. Es machte den Anschein, als würde er auf mich warten, was mich dazu antrieb schneller zu laufen, bis ich endlich aufschloss.

»Geh zurück. Ich kann dich nicht mitnehmen«, sagte er, setzte sich wieder in Bewegung und blieb erneut stehen.

»Warum nicht?«, schrie ich ihm hinterher.

»Ich befinde mich auf eine Mission.«

»Das macht nichts. Ich werde dich nicht stören«, erwiderte ich.

»Nur des Lebens Überdrüssige würden meinen Weg gehen wollen«, fügte er hinzu.

Scherzte er etwa? Wie konnte man lebensmüde sein, wenn man bereits tot war? Entschlossen eilte ich ihm hinterher.

»Ich habe kein Leben mehr.«

»Ist das Mut oder Dummheit, die da aus dir spricht?«, entgegnete er schroff und schritt voran.

»Wohin führt denn dein Weg?«, wollte ich nach einiger Zeit wissen.

Er schwieg, deshalb wiederholte ich meine Frage, doch auch diesmal tat er so, als hätte er mich nicht gehört.

Wahrscheinlich wollte er mich vorhin einfach nur loswerden, sonst hätte er längst geantwortet.

»So gefährlich kann dein Ziel nicht sein«, warf ich meiner Frage hinterher.

Er blieb stehen, neigte den Kopf und blickte zu mir zurück, ohne mich direkt anzusehen.

»Sonst wärst du bestimmt nicht ganz alleine auf dem Weg dorthin«, setzte ich nach.

»Ich hätte dich einfach liegen lassen sollen«, presste er zwischen den Zähnen heraus und ließ mich abermals stehen.

Das war nicht nett. Aber ich war es ja auch nicht gewesen. Seine Schritte wurden immer größer, vielleicht wollte er mich einfach abhängen, oder aber er war so wütend auf mich, dass er mich lieber nicht ansah.

Vor uns lag eine Lichtung, deren violetten Blüten sich wie Meereswellen im Wind wiegten. Einen winzigen Moment blieb ich stehen, um mir das Schauspiel anzusehen. Aus heiterem Himmel stoben die Blüten auseinander, flatterten auf wie unzählige Schmetterlinge und schlossen sich über der Lichtung zu einer dichten Decke zusammen. Unfähig, meinen Blick zu lösen, stand ich einfach da und versuchte die Verwandlung zu erfassen. Alles andere verlor an Bedeutung, nur diese violetten Falter waren noch wichtig. Dann geschah etwas, womit ich nicht rechnete. Die violette Decke änderte erneut ihre Form. Sie schob sich zu einem Körper zusammen, aus dem sich Beine und Arme erstreckten. Selbst ein Kopf formte sich aus der violetten Masse, die sich langsam auf den Boden senkte. Mir schien, als hätte mich die Gestalt bemerkt und ich entfernte mich einige Schritte rückwärts. Doch das nützte nichts mehr, denn die Konturen des Körpers wurden immer deutlicher. Langsam kam dieser auf mich zu. Er streckte den Arm aus und die Falter flatterten hektisch, dennoch blieben sie alle an ihren Positionen. Ich spürte keine Angst, eher empfand ich so was, wie Ehrfurcht vor dem violetten Wesen. Etwas drängte mich, es zu berühren, so streckte ich meine Hand nach ihm aus. Es zog mich mit einer Selbstverständlichkeit an, dass es nahezu unheimlich war. Doch ehe ich es auch nur im Ansatz anfassen konnte, wurde ich hart getroffen und zur Seite geworfen, landete auf der Schulter und musste mich erst einmal sammeln. Dann erkannte ich Joris, er stand dem Wesen gegenüber und starrte es an. Seine Hand ging hinauf und die Handfläche zeigte auf den violetten Körper. Reglos standen sie sich gegenüber und ich fragte mich, was Joris da tat. Plötzlich zerstoben die Falter explosionsartig in alle Richtungen und Joris sackte auf die Knie.

»Warum hast du das getan?«, beschwerte ich mich.

Sein Blick wanderte langsam zu mir und er sah mich aus schmalen Schlitzen an, schüttelte den Kopf und blickte wieder zu Boden.

Ich rappelte mich vom staubigen Grund auf und rieb meine schmerzende Schulter. Rill tänzelte um Joris herum, kletterte dessen Rücken hinauf, hüpfte wieder hinunter und stellte sich vor sein Herrchen. Dabei machte er einige glucksende Geräusche, die in der Tonlage immer höher wurden.

»Kleine dumme Lucy. Du hättest sterben können«, stieß Joris hervor und stand auf.

Diese Gegend hier war ganz neu für mich. Gefahren in der Form kannte ich nicht, was aber kein Grund dafür war, mich zu beleidigen. Ich atmete tief durch, um mich nicht mit einer Abwertung zu revanchieren.

Joris klopfte den Staub aus seinem Mantel und warf mir einen raschen Blick zu.

»Die Kinder der Viola. Es genügt, ihren Flügelstaub abzubekommen, um zu erstarren. Leider ist es nur der Körper, den das Gift lähmt. Dein Geist bekommt alles mit«, klärte er mich auf.

Das war mir zu hoch. Mein Körper? Der trieb irgendwo im Meer herum, was also sollten mir diese Schmetterlinge schon tun können?

»Was bekommt man mit«, wollte ich dennoch wissen. Offenbar unterlag er einem gewaltigen Denkfehler. Vielleicht war ihm gar nicht bewusst, dass er tot war.

Er drehte sich zu mir um und sein Gesicht kam meinem so nahe, dass ich seinen Atem darauf spürte. »Sie spinnen einen Cochon um deinen Körper, krabbeln durch deinen Mund in den Bauch hinein und legen dort ihre Eier ab.«

Gänsehaut überzog meinen Rücken.

»Wenn die Babys dann schlüpfen, dienst du ihnen als Nahrung. Du kannst nicht fliehen, nicht schreien und auch nicht sterben«, sagte er mit einem Unterton, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ.

Das reichte, so schmerzhaft ihn die Wahrheit auch treffen würde, sie musste gesagt werden. »Natürlich kannst du nicht sterben, oder hast du schon mal gehört, dass jemand einen Toten getötet hat?«

Seinem verdutzten Gesicht sah ich an, dass er damit nicht gerechnet hatte. Vielleicht war das alles nur ein grausamer Streich. Womöglich hatte er mit Freunden gewettet, wie lange er brauchen würde, mich um den Verstand zu bringen. Er überlegte, das war nicht zu übersehen. Dann schob er die große Kapuze nach hinten und legte sein Gesicht vollends frei. Das blonde Haar trug er in einem Zopf, um den ihn so einige Mädchen beneidet hätten. Auf der Stirn prangte eine Zeichnung. Zacken und Buchstaben, oder waren es Runen? Keine Ahnung, es sah jedenfalls aus wie eine Kriegsbemalung.

Aus heiterem Himmel prustete er los. Was ihn so belustigte, wusste ich nicht. Als er sich einigermaßen gefangen hatte, starrte er mich an.

»Das ist es? Du hältst dich also für gestorben?«

Ich konnte ihm ansehen, dass er sich sichtlich bemühte, sein Lachen unter Kontrolle zu bringen. Dabei fand ich daran nichts komisch. Dramatisch, endgültig, aber nicht komisch.

»Ich weiß, dass das für dich ein großer Schock sein muss. Aber wenn das hier das Paradies ist, dann ...«

Er unterbrach mich mit einem lauten Lachen. »Das Paradies?«, preschte es in einer winzigen Lachpause aus ihm heraus und er krümmte sich. »Ich kann nicht mehr. Bitte, das ist Folter«, stammelte er, fing sich einen Augenblick und legte erneut los. »Sie hält das hier für das Paradies.«

So langsam ging mir sein Gelächter auf die Nerven.

»Du wusstest, dass mich das Licht verschluckt hatte, demnach bist du auch da reingegangen. Hast du noch nie von dem Licht gehört, in das die Seele eines Toten treten muss, um ins Paradies zu kommen?«, versuchte ich ihn zu überzeugen, aber er wollte davon nichts hören und schüttelte den Kopf.

»Und du? Hast du noch nie von dem Licht eines Portals gehört? Mädchen, du befindest dich in einer anderen Dimension. Es ist so, du kannst mir ruhig glauben«, erwiderte er.

Seine Worte klangen nach Science-Fiction, dennoch konnte ich mich nicht gegen eine gewisse Faszination wehren, die von dem Gedanken ausging. In einer anderen Dimension gelandet zu sein, würde bedeuten, dass ich tatsächlich noch lebte. Allerdings war ich ertrunken. So anziehend der Gedanke auch war, so abwegig erschien er mir.

»Komm jetzt. Ich muss dich jemandem vorstellen, der deine These widerlegt«, sagte er, packte meine Hand und lief los.

»Warst du nicht eben noch auf einer lebensmüden Mission?«, rief ich ihm ins Gedächtnis.

»Das bin ich immer noch.«

Seine Schritte wurden immer größer, sodass ich hinter ihm herstolperte. Rill kletterte in Joris‘ Kapuze und versteckte sich darin, während sein Herrchen offensichtlich noch immer mit einem gewissen Lachdrang zu kämpfen hatte.

Schmerz und Wahrheit

»Mir tun die Füße weh«, jammerte ich nach einer Weile.

»Hör auf zu nerven«, erwiderte er schroff.

Nein, ich konnte keinen Schritt weitergehen. Das Gefühl, auf blanken Knochen zu laufen, raubte mir den Verstand.

»Ich brauche eine Pause«, setzte ich nach.

»Hab ich dir schon gesagt, dass du nervst?«

Ich versuchte mich zusammenzunehmen, wirklich. Aber der Schmerz wurde immer stärker, außerdem hatte ich weder was getrunken, noch gegessen, seit Evelyn mich ins Meer gestoßen hatte.

»Ich habe Durst«, klagte ich, doch er reagierte nicht. »Und Hunger«, setzte ich nach.

»Ich hätte große Lust, dich einfach hierzulassen«, sagte er streng.

Wenn schon, alles war besser, als mich von diesem ungehobelten Typen hinterherschleifen zu lassen. »Dann tu es doch einfach. Ich komme schon zurecht«, gab ich trotzig zur Antwort.

Abrupt blieb er stehen und deutete mir mit dem Zeigefinger auf den Lippen an, still zu sein. Dann zeigte er hinauf und mein Blick folgte seinem Finger. Über uns kreiste etwas, das aussah wie ein Flugdinosaurier.

»Was ist das?«

»Ein weiblicher Filoy. Sie ist auf der Suche nach Nahrung für ihre Jungen. Es ist Schlupfzeit«, klärte er mich auf.

»Wovon ernähren sie sich?«, wollte ich wissen.

»Von Fleisch. Du würdest einen netten Happen ergeben.«

Ich erstarrte vor Schreck. »Sie fressen Menschen?«

Joris antwortete nicht.

Das war zu viel und es platzte aus mir heraus. »Gibt es an diesem bescheuerten Ort denn nichts, das einen nicht fressen oder verdauen will?«

Er kicherte. »Eben noch hast du diesen bescheuerten Ort für das Paradies gehalten. Woher der so plötzliche Sinneswandel?«

»Da wusste ich auch nicht, dass man hier gefressen wird, wenn man mal stehen bleibt.«

Er nickte und sah mich mit einem Blick an, der mir verdeutlichte, wie naiv ich doch klang. In seinen Augen wirkte ich bestimmt wie ein Kleinkind und ganz und gar nicht wie eine Sechzehnjährige.

»Komm, wir müssen weiter. Wenn der Nebel kommt, ist sowieso alles zu spät.«

»Was denn jetzt für ein Nebel?« Meine Stimme klang hysterisch und wenn ich nicht bald etwas zu Essen bekäme und meine Füße hochlegen konnte, würde ich noch explodieren.

»Er wird von einem bestimmten Pilz abgesondert und versetzt dich in einen Rausch. Ich kenne niemanden, der das hier draußen überlebt hat. Also komm jetzt«, sagte er mit Nachdruck und nahm erneut meine Hand.

Wenn es sich hier also nicht um das Paradies handelte und überall Gefahren lauerten, konnte das nur eins bedeuten.

»Dann ist es die Hölle«, führte ich meinen Gedanken laut fort.

Joris schüttelte nur den Kopf und deutete auf eine Stelle zwischen den Bäumen. Ein zartes, gelbes Licht drang hindurch und Joris schien ganz aufgeregt zu sein. Seine Hand wurde feucht, und als er mir einen Blick zuwarf, erkannte ich ein freudiges Aufblitzen darin. Er sagte nur zwei Worte: »Da vorne.« Dann wurden seine Schritte größer.

Wir kämpften uns durch dichtes Gestrüpp, an dem kleine Äpfel hingen. Ich pflückte einen im Vorbeigehen und wollte gerade hineinbeißen, als er mir die Frucht aus der Hand schlug.

»Iss das nicht!«

Verwirrt sah ich ihn an. »Ist der giftig?«

»Ein Liebesapfel. Du verknallst dich in den Nächstbesten. In dem Fall in mich. Sorry, aber das kann ich nicht gebrauchen.«

Aha, überheblich war er auch noch. Wie gut, dass er mich davor bewahrt hatte, in den Apfel zu beißen.

»Warte«, bremste ich ihn kurz vor der letzten Baumreihe aus. »Was ist dahinter?«

»Ein Dorf.«

Ich biss mir auf die Unterlippe. »Wie sind die so drauf?«

»Du willst wissen, ob sie dich in einen Kessel stecken und mit Gewürzen abschmecken?«

Nach dem ersten Schrecken, den seine Worte ausgelöst hatten, begann es in mir zu brodeln. »Was? Nein, ich wollte wissen, ob die genauso überheblich und arrogant sind, wie du«, erwiderte ich salopp und befreite mich aus seiner Hand.

Mit großen Schritten ging ich nun voran und hörte nur noch, wie er sagte: »Das würde ich nicht tun«, dann zischte auch schon etwas an meinem Ohr vorbei und schlug in einem Stamm neben mir ein. Intuitiv ging ich in die Hocke.

»Joris vom Stamm der Ersten«, rief er laut.

»Joris, mein Junge«, ertönte eine brummige Stimme hinter den Bäumen. »Warum schleichst du auch umher?« Zwischen den Bäumen tauchte eine füllige Gestalt auf. Erst, als diese näherkam, erkannte ich einen kräftigen Mann. Er trug einen Pelzmantel und war mit Federn und allerlei Perlen behangen. In seinem grauen Rauschebart waren zwei Zöpfe geflochten und ebenfalls mit blauen Perlen bestückt. Etwas seltsam fand ich seinen Kopfschmuck, der aus Ästen bestand. Der Mann trug ihn links und rechts am Kopf über den Ohren, wie einen offenen Kranz, der an den Schläfen hinaufragte und das lange ergraute Haar in Form hielt.

»Vater«, erwiderte Joris und legte seine Hand auf die Schulter des Mannes, dieser tat es ihm gleich.

Offensichtlich begrüßte man sich hier so.

»Die Kleine gehört zu dir?«