Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

La suite d'une histoire d'amour qui passionna des générations entières.

En refermant le livre ou quand se termine le film Orgueil et Préjugés on se demande : Et après ? Jane Austen laissa en germe mille conflits, mille aventures dans une Angleterre en pleine mutation et dans un monde où les distances s'amenuisent au fil des années.

Tout en respectant les personnages magistralement décrits par la grande dame de la littérature anglaise et même si vous n'avez pas lu son livre, l'auteur vous emmènera à Pemberley, la merveilleuse maison des Darcy où naquit une histoire d'amour qui passionna des générations. Vous verrez comment les difficultés mal enfouies se surmontent ou non, et comment les membres des générations futures seront tantôt acteurs de cette nouvelle ère qui s'ouvre à eux, tantôt victimes d'une société qui voit menacer son mode de vie ancestral.

Découvrez sans plus attendre une suite du classique de la littérature anglaise Orgueil et Préjugés, imaginée par Marie-Laure Sébire !

EXTRAIT

"Un soir, alors qu'ils lisaient au coin du feu, Elizabeth dit à son mari :

— Mon chéri, tes appartements vont bientôt être le champ de bataille d'une armée d'artisans. Si tu désires profiter de la paix de ton foyer, il est grand temps de repartir pour Pemberley. Nous avons profité à mon avis suffisamment des plaisirs de Londres. Tu as eu la bonté de m'emmener au théâtre, de nous faire assister à quelques dîners et j'ai eu de longues conversations agréables et futiles avec les épouses de tes amis londoniens qui ont eu la grandeur d’âme de me proposer de te ruiner chez les meilleurs modistes de Londres. N’aie crainte, j'ai vaillamment résisté. J'ai donc amplement mérité des promenades dans nos bois couverts de givre. Nous pourrions profiter de notre séjour là-bas pour que madame Reynolds se mette en quête d'une femme de chambre conforme à mes désirs. Celle que tu m’as attribuée a une ombre de moustache et je la soupçonne d'être l'aînée d'une famille de garçons dans laquelle elle a acquis une autorité redoutable et une poigne non moins redoutable. Je préfère laisser le soin de ma coiffure à une jeune fille de Lambton, douce et si possible point trop jolie. Bon, cette dernière recommandation me vient d'une de tes amies londoniennes qui méconnaît ton vertueux caractère. Darcy éclata de rire et prit sa femme dans ses bras :

— Connais-tu, une seule femme belle, intelligente et en plus capable d'amuser un monsieur aussi grave que moi, à part toi ?"

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

"Chroniques de Pemberley est une suite d'Orgueil et préjugés élégante et plausible qui rend un brillant hommage à Jane Austen et je vous y invite sans modération !" - StéphanieMarcos, Babelio

"J'ai adoré vivre à Pemberley pendant de longues années grâce à Marie-Laure Sébire, m'attacher aux Darcy, souffrir (oh mon dieu le chapitre 20...) et rire avec eux et sentir tout l'amour qui habite cette famille et ce lieu vraiment merveilleux." - zofiamiu, Babelio

"J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai détesté, j'ai aimé... tout cela au fil des pages, avec les personnages, ne voulant pas voir venir les dernières pages. Je le conseille grandement, à tou(te)s les admirateurs de cette merveilleuse histoire." - Kilou19, Booknode

À PROPOS DE L'AUTEURE

Rien ne prédisposait Marie-Laure Sébire, parisienne et juriste, à la littérature inspirée par celle du XIXème siècle anglais. Pourtant fille et sœur d'écrivains elle a, à l'intention d'une amie fan d'Orgueil et Préjugés, écrit une suite plausible et respectueuse du roman de Jane Austen, celle qu'elle aurait voulu lire. Ses livres sont d'abord publiés en Espagne où, marié à un espagnol, elle passe la moitié de l'année á Grenade.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 712

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

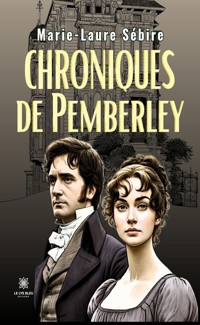

Marie-Laure Sébire

Chroniques de Pemberley

Roman

© Lys Bleu Éditions – Marie-Laure Sébire

ISBN : 978-23-787-7734-0

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À Jane Austen en espérant que là où elle se trouve

elle me pardonne d’avoir osé…

Première partie

Juin 2009

Dans Pemberley, une visiteuse seule marchait doucement de salle en salle.

En vérité le droit d’entrée lui avait paru un peu cher mais après quelques instants, elle se dit qu’elle aurait volontiers payé plus. Les vacances n’étant pas encore commencées, les touristes n’étaient pas trop nombreux et la magie pouvait opérer. Elle aurait aimé franchir les cordons interdisant de flâner entre les meubles, elle aurait aimé jouer sur le pianoforte, feuilleter les livres de la magnifique bibliothèque. De chaque fenêtre, la vue sur le parc, les collines, le lac était différente. Dans l’immense salle à manger, le couvert était mis et semblait attendre… mais attendre qui ? Elle avait lu que les propriétaires de la maison venaient rarement occuper les appartements privés et cette splendeur, n’était plus dorénavant qu’un musée. On pouvait même, moyennant finances bien sûr, y organiser un mariage, un concert ou autre réunion mondaine.

Elle aperçut une vieille dame qui, placidement assise, surveillait les barbares et s’approcha d’elle.

— Comment se fait-il que les propriétaires d’une si belle maison n’y habitent plus ?

— Oh vous savez Lady Darcy n’aime pas beaucoup la campagne et Lord Darcy a un poste important à la City. Ils habitent Londres, dans une maison qui appartient à la famille depuis plus de 200 ans. Je crois en outre qu’ils n’aiment pas beaucoup voir la maison pleine de touristes ; ils ne s’y sentent plus vraiment chez eux.

— Cela n’a rien d’étonnant.

— Dans la galerie des portraits vous verrez près de la porte une vue de Grosvenor Square au début du XIXe siècle et on y voit leur maison de Londres. En fait, elle a été divisée en appartements et ils n’en occupent qu’une partie.

— Cette demeure est exquise. Ses anciens habitants devaient être des personnes de goût.

— Vous verrez leurs portraits dans la galerie.

La dame se dirigea doucement vers la galerie des portraits.

Elle était extraordinairement longue et inondée de soleil. Au centre, un tableau représentait l’actuel propriétaire en tenue de chasse et il était entouré de part et d’autre de ses ancêtres. Ceux des périodes les plus reculées portaient des perruques poudrées, d’autres étaient de jeunes gens, parfois fort beaux, il y avait même un jeune homme en uniforme de la Royal Air Force.

Puis la dame s’arrêta devant deux des tableaux :

Le premier représentait un bel homme en habit, brun, aux yeux sombres et qui souriait avec un peu de condescendance, lui sembla-t-il. L’autre était le portrait d’une jeune femme, plus charmante que réellement jolie, et qui elle arborait un sourire malicieux. Se penchant sur les plaques de bronze, elle lut : Fitzwilliam Darcy, Elizabeth Darcy. Elle demanda au vieux monsieur assis là si ces personnes étaient frères et sœurs.

« Oh non, Madame ! Ils étaient mari et femme et l’on dit qu’ils s’adoraient. Vous savez, leurs fantômes parcourent encore cette maison. »

La dame sourit. Elle ne croyait pas aux fantômes mais elle aimait imaginer ce couple se promenant main dans la main au bord du lac.

Puis, elle s’approcha du petit tableau de Grosvenor Square au début du XIXe siècle. Il représentait une charmante scène de rue : des calèches, une toute jeune marchande de fleurs, son panier au bras offrait des bouquets aux dames élégantes et aux messieurs en haut-de-forme. Derrière eux, la façade d’une belle maison londonienne. La dame connaissait l’endroit et ne pouvait imaginer qu’on puisse le préférer à cette splendeur. Même la pluie devait être belle ici, alors qu’à Londres elle était sinistre.

Chapitre 1

Novembre 1813

Dans la calèche qui menait Elizabeth et Darcy à Londres, la jeune mariée était pensive.

Le temps de ce mois de novembre était gris, froid et pluvieux. Malgré la couverture enveloppant ses jambes, elle frissonnait et ses pensées avaient la couleur du ciel.

Était-ce là l’humeur d’une heureuse jeune mariée ? À son côté, l’homme qu’elle aimait, son mari, était plongé dans un livre, étranger à ses sombres réflexions.

Elizabeth Bennet, la fille d’un modeste propriétaire terrien, était maintenant madame Darcy. Elle entrait dans un monde pour elle inconnu, à mille lieues de celui qui lui était familier. Elle laissait derrière elle la maison de son enfance, ses amis de toujours, sa vie simple. Jusqu’à ce jour elle n’avait eu que le bonheur d’être amoureuse et aimée et soudain, l’existence qui s’ouvrait devant elle lui paraissait effrayante. Elle serait la maîtresse de Pemberley, cette énorme et magnifique maison qui l’avait conquise au premier regard. Serait-elle à la hauteur du rôle que l’on attendait d’elle ? Une armée de domestiques dont elle ne connaîtrait jamais les noms attendrait ses ordres. Les amis de son mari, appartenant à la meilleure société de Londres, viendraient en visite et elle ne savait trop si craindre davantage les premiers ou les seconds.

Et puis, pour comble de désagrément, elle détestait Londres et ne connaissait même pas la demeure de Grosvenor Square qui, pourtant, était dorénavant sa maison. Elle remonta la couverture et regarda par la vitre qui ruisselait. Ils s’approchaient de Londres et des masures misérables bordaient la route. Soudain, elle eut envie de se retrouver chez elle, à Longbourn, dans la chaleur de son foyer. Elle voyait son père la regardant en souriant au-dessus de ses lunettes ; elle entendait ses sœurs se disputer ou parler du dernier bal ou des beaux militaires, la voix aiguë de sa mère se plaignant du bruit et ne faisant qu’en ajouter.

Au lieu de cela, elle allait vers l’inconnu, à côté d’un homme qui ne daignait pas lever le nez de son livre.

Bien sûr il rentrait chez lui, dans une maison familière dont il était le maître ; pour lui tout était simple. Il était riche, respecté et n’avait jamais connu autre chose et Lizzy savait qu’il avait même un certain mépris amusé pour le joyeux vacarme de Longbourn.

Ils rentraient à présent dans la ville, la calèche cahotait sur les pavés ruisselants et malgré la porte capitonnée et les vitres, une odeur lourde de fumée et de crottin de cheval mêlés flottait dans l’air.

Ils arrivèrent à Grosvenor Square à la tombée de la nuit. La pluie fine et glaciale tombait toujours, les pavés luisaient et même ce quartier élégant lui parut sinistre. Darcy l’aida à descendre de la calèche, des valets en livrée se chargèrent des malles et après avoir conduit sa femme à ses appartements, le maître de maison descendit donner quelques ordres et prendre connaissance de son courrier.

La demeure semblait vaste et luxueuse, des dizaines de bougies l’éclairaient, les serviteurs étaient nombreux et empressés et l’intendante, plus jeune et moins avenante que madame Johnson à Pemberley, avait veillé à ce que les vêtements d’Elizabeth soient repassés et rangés. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, Lizzy se sentit perdue. Elle regarda autour d’elle. Ses appartements étaient tendus de brocard rouge, les meubles étaient beaux mais lourds et malgré le feu qui crépitait dans la cheminée, ces pièces lui parurent solennelles, tristes et sombres. Aucun bruit ne venait troubler le silence et il sembla à Lizzy que jamais cet endroit qui semblait presque inhabité, ne pourrait être sa maison, son foyer. Elle s’assit au bord du lit et des larmes coulèrent de ses yeux mais en entendant des pas rapides dans le couloir, elle s’essuya de son mouchoir et se leva. Après de légers coups frappés à la porte, Georgiana entra, un large sourire aux lèvres et embrassa affectueusement sa belle-sœur.

— Elizabeth, comme je suis heureuse de votre arrivée ! Ma calèche a été retenue un long moment par une horrible carriole et je n’étais même pas là pour vous accueillir ! Changez-vous vite ! Je préviens votre femme de chambre et vous fait visiter votre maison !

Darcy entra à ce moment et pendant que tous deux se changeaient et que sa femme de chambre remettait de l’ordre dans sa coiffure, les pensées de Lizzy suivaient leur cours… Ma maison, mais ce n’est pas ma maison c’est LEUR maison ; j’y suis gentiment invitée mais il n’y a rien à moi ici. Même son odeur m’est étrangère, une odeur de vénérable demeure ancestrale. Chez moi, cela sent la pomme qui dore dans le four, le tabac de mon père, l’herbe du jardin… Elle eut alors un profond soupir et son mari se retourna vers elle avec un regard interrogateur. Il renvoya les serviteurs et la prit dans ses bras.

— Puis-je te demander le motif de ce soupir ma chérie ?

— Il fait un temps sinistre et je n’aime pas beaucoup Londres.

— Tu y retrouveras ta sœur, tes oncles et Georgiana t’attendait avec impatience. La seule compagnie d’un frère aussi sérieux que moi n’est pas toujours très amusante. Je compte sur ta gaîté pour mettre un peu de soleil dans notre novembre londonien. Nous serons assez peu de temps à Londres, juste celui de te présenter un peu à mes connaissances et après cela, nous passerons Noël à Pemberley. Tu pourras commencer à penser à ce que tu désires pour la « garden-party » du printemps. Ta mère a semblé regretter que notre mariage soit simple et intime et elle doit désirer le célébrer comme il se doit. Lizzy rit gaiement.

— Tu peux en être certain ! Elle rêve de montrer Pemberley à ses parents et amis dans l’espoir qu’ils seront mortellement jaloux !

— Afin de la contenter, il ne nous reste plus qu’à organiser une fête somptueuse, d’autant plus que nous célébrerons aussi le mariage de Jane et Charles.

— Mais ni ma sœur ni moi n’avons personne à rendre jaloux… Enfin moi, peut-être les sœurs de Charles, surtout Caroline envers laquelle j’ai quelques impertinences de retard. De toute façon elles et ta tante sont déjà furieuses que j’aie eu l’audace de t’épouser. Penses-tu que ta tante viendra à la fête champêtre ou continuera-t-elle à nous bouder ?

— Laisse à Lady Catherine le temps de s’habituer à ce que je ne serai jamais son gendre. Elle finira par l’accepter. Et comment as-tu trouvé les quelques amis qui vinrent à notre mariage ?

— J’ai beaucoup apprécié ton ami, « l’écossais taciturne » et le jeune couple des Cornouailles.

— Bruce Galbraith est un bon ami et les Carew sont charmants. Et les autres ?

— Je regrette de te dire qu’aucun ne m’a, jusqu’ici, laissé un souvenir impérissable. Très distingués, très londoniens et leurs femmes étaient beaucoup plus élégantes que la tienne, ce qu’elles ont dû remarquer et commenter d’abondance. J’aime savoir que je serai un remède à leur manque de conversation. Darcy rit et l’embrassa.

— Et moi j’aime savoir que je vais vivre avec ma délicieuse et adorable épouse, seule capable de faire rire un monsieur comme moi. Ceci étant dit Elizabeth, tes jugements lapidaires risquent de te faire quelques ennemis et j’aimerais ne pas me voir fermées les portes des salons londoniens.

— Ne t’inquiète pas, tu auras seul, le privilège de mon ironie clairvoyante. Elle lui prit le bras et ils descendirent dîner. Tout n’était pas si sombre après tout et elle était aimée.

Le dîner était servi en grande pompe ; les valets étaient solennels, la vaisselle fine et l’argenterie luisaient à la lueur des bougies. Darcy et Georgiana, très gais, parlaient avec animation mais de nouveau Lizzy se sentit invitée dans une maison qui n’était pas la sienne. Elle se décida alors à dire :

— Je pense mon chéri que tes appartements réclament une touche un peu plus féminine. Ne crois-tu pas que des tentures plus claires les égaieraient ?

— Je suppose que ce sont de NOS appartements dont tu parles. Eh bien, tu es chez toi et il sera fait selon tes désirs. Laisse-moi simplement le refuge de ma bibliothèque.

— Mon père fuit également ses femmes dans sa bibliothèque.

— Je ne suis pas ton père, tu n’es ni ta mère ni tes jeunes sœurs et je n’aurai personne à fuir. Ton père, puisque nous parlons de lui, semblait être attristé du départ de ses deux filles aînées. Il m’a avoué que nous lui retirions les deux seuls êtres doués de raison de son foyer.

— Ayant marié trois de ses cinq filles, ma mère sera sans doute plus… disons sereine, mais tu risques de le voir souvent chez toi, à Pemberley.

— Il ne viendra pas chez moi, mais chez sa fille. Elizabeth, dois-je supposer que d’une certaine façon, je t’ai fait sentir que ce qui est à moi n’est pas à toi ? Mon cousin Fitzwilliam est à présent ton cousin, ma sœur est ta sœur, ma maison est ta maison. Lizzy se mit à rire.

— Je crains que, quand Lady Catherine comprendra que maintenant je suis SA nièce, sa santé risque d’en souffrir mais son protégé et courtisan assidu mon cousin Collins, va littéralement a-do-rer avoir avec toi, donc avec elle, un lointain lien de parenté.

— Et que penses-tu faire ces jours-ci ? J’ai moi-même quelques affaires à régler demain matin, mais j’avais pensé qu’à l’heure du thé, nous pourrions rendre visite aux Bingley.

— Si Georgiana n’y voit pas d’inconvénient, dit-elle en s’adressant à la jeune fille, nous pourrions passer notre matinée ensemble. Nous aurons le genre de conversation légère et futile qui indispose votre frère si sérieux. Bien sûr, dans l’après-midi, aller voir ma sœur est ce qui peut me faire le plus plaisir au monde.

Le lendemain matin, même si la pluie n’avait pas cessé, la maison sembla déjà plus accueillante à Elizabeth.

Elle eut un court entretien avec l’intendante au sujet des menus qu’elle accepta en y jetant à peine un regard. Ses devoirs de maîtresse de maison étant, à son avis, parfaitement remplis, elle passa un long moment avec sa belle-sœur à commenter les incidences de la cérémonie. En fait, il serait plus exact de dire qu’Elizabeth commentait et que Georgiana écoutait en plaçant ça et là quelques mots et riant, malgré elle, aux réflexions souvent ironiques sur tel ou tel invité. Elizabeth retrouvait peu à peu sa gaîté et son optimisme et commença même à faire avec sa belle-sœur des projets de soieries aux couleurs vives et de meubles modernes… et puis, ils allaient bientôt se retrouver à Pemberley et là, elle s’y sentait chez elle.

Le soir venu, de retour de chez les Bingley, Elizabeth laissa éclater sa colère :

— Caroline Bingley est odieuse ! Jane est à peine maîtresse chez elle ! C’est Caroline qui donne les ordres aux domestiques et s’agissant d’une personne aussi modeste et timide que ma sœur, elle peut lui gâcher la joie de sa nouvelle existence. Charles adore Jane mais je pense qu’il ne se rend même pas compte que sa sœur fait peur à sa femme et que, si elle continue ainsi, elle peut faire de la vie de ma douce Jane un enfer. Quelle chance j’ai d’avoir une belle-sœur aussi gentille, douce et affectueuse ! J’adore ta sœur et celle de Charles m’est odieuse !

— Je suis très heureux que tu aimes ma sœur Elizabeth, mais j’aimerais te voir refréner l’ardeur, avec laquelle tu as décidé de détester celle de Charles. Caroline est plus sotte que méchante. Je la trouve parfaitement anodine. Elle est célibataire, n’a plus vingt ans et les sœurs Bennet lui ont fait l’affront d’être objets de l’amour de leur frère et d’un bon parti de leurs relations. Avoue que pour toute femme, cela peut être difficile à accepter !

— Je n’avoue rien du tout et si Caroline aime Charles et te porte quelque amitié, elle devrait se réjouir de votre bonheur à tous deux. Je ne vois qu’une solution : n’as-tu pas, parmi tes relations, un célibataire distingué et fortuné, aimant les cartes et les conversations légères et sans intérêt que nous pourrions présenter à Caroline ? C’est une jolie femme, élégante, d’après ses propres critères, accomplie et nous ne serons pas obligés de lui dire que c’est une peste. Et tu remarqueras que j’ai dit, parmi tes relations, il y a en effet des choses que l’on ne peut faire à un ami.

— Tu juges Caroline sur une relation assez superficielle dans laquelle elle a eu un rôle difficile et il est vrai, pas toujours à son honneur. Je te rappelle que je l’ai soutenue à une époque quand nous désirions séparer Bingley de ta sœur et j’ose espérer que tu m’as pardonné. Laisse-lui, à elle aussi, la possibilité de s’habituer à cette nouvelle situation et éventuellement, de s’amender comme je l’ai fait.

— Un tel amendement me semble difficile car, comme tu l’as toi-même constaté, Caroline est sotte et je te tiens pour un homme très intelligent. Darcy s’inclina en riant.

— Je te remercie d’un tel compliment. Serais-je intelligent parce que j’ai eu la finesse de t’aimer ?

— Bien évidemment, répondit-elle d’un air mutin. Je suis loin d’avoir la beauté de Jane, tu m’as à une époque à peine trouvé passable, il fallait donc une grande intelligence pour te rendre compte que mon esprit était très supérieur à ma beauté.

— Tu es cruelle de me rappeler mes erreurs passées, répondit-il en l’enlaçant et sache que pour moi, tu es la plus ravissante femme au monde.

Et c’est ainsi que, les jours suivants, les sœurs, accompagnées de leur tante Gardiner, tombèrent d’accord afin de passer quelques matinées fructueuses dans les magasins de meubles et de soieries londoniens. Caroline Bingley avait décidé de séjourner quelques semaines chez sa sœur et son beau-frère dont les relations étaient acceptables. La présence à sa table de commerçants de Cheapside était au-dessus de ce qu’elle pouvait supporter. Il est sans doute regrettable de dire que son absence fut un soulagement pour Jane et sa sœur et dans une certaine mesure pour Darcy qui put profiter de ces soirées d’une façon détendue.

Chapitre 2

Un soir, alors qu’ils lisaient au coin du feu, Elizabeth dit à son mari :

— Mon chéri, tes appartements vont bientôt être le champ de bataille d’une armée d’artisans. Si tu désires profiter de la paix de ton foyer, il est grand temps de repartir pour Pemberley. Nous avons profité à mon avis suffisamment des plaisirs de Londres. Tu as eu la bonté de m’emmener au théâtre, de nous faire assister à quelques dîners et j’ai eu de longues conversations agréables et futiles avec les épouses de tes amis londoniens qui ont eu la grandeur d’âme de me proposer de te ruiner chez les meilleurs modistes de Londres. N’aie crainte, j’ai vaillamment résisté. J’ai donc amplement mérité des promenades dans nos bois couverts de givre. Nous pourrions profiter de notre séjour là-bas pour que madame Reynolds se mette en quête d’une femme de chambre conforme à mes désirs. Celle que tu m’as attribuée a une ombre de moustache et je la soupçonne d’être l’aînée d’une famille de garçons dans laquelle elle a acquis une autorité redoutable et une poigne non moins redoutable. Je préfère laisser le soin de ma coiffure à une jeune fille de Lambton, douce et si possible point trop jolie. Bon, cette dernière recommandation me vient d’une de tes amies londoniennes qui méconnaît ton vertueux caractère. Darcy éclata de rire et prit sa femme dans ses bras :

— Connais-tu, une seule femme belle, intelligente et en plus capable d’amuser un monsieur aussi grave que moi, à part toi ?

— Bien, je reconnais que le risque n’est pas trop grand, mais je te trouve fort beau et je crois que plusieurs des jeunes femmes avec qui nous avons eu le plaisir de dîner étaient du même avis. J’ai trouvé certains de leurs regards un peu alanguis et comme il faut avouer que leurs maris, quand elles en avaient, étaient loin d’avoir ta belle allure, je pense, lors de nos prochains dîners, ne pas quitter ton bras.

— Il est en effet temps de repartir pour Pemberley si je ne veux pas te voir partir en guerre contre toute femme osant poser sur moi son regard.

Ainsi fut fait et quand Pemberley apparut entre les arbres, Lizzy demanda à son mari de dire au cocher de s’arrêter.

Le lac, recouvert d’une fine pellicule de glace, luisait doucement et la maison s’y reflétait comme sur un miroir d’étain. Les arbres, dépouillés de leurs feuilles, se détachaient sur le ciel d’hiver ; les collines givrées ondulaient et la rivière chuchotait, traversée par des ponts de pierre moussus.

— Je crois que je ne me lasserai jamais de cette vue et de l’apparition magique de la maison au sommet de sa colline. C’est pour moi le plus bel endroit au monde et tu auras beaucoup de mal à m’en priver afin de jouir des plaisirs de Londres. Avec ce givre, le parc brille comme un joyau. Je bénis le ciel que tu aies un jour quitté cette merveille, afin d’accompagner ton ami à Netherfield.

— Je pense qu’il n’est pas très souhaitable que Georgiana ne puisse profiter de la société londonienne et je n’aime pas trop la savoir à Londres, seule avec madame Annesley.

— Oh mais, je me passe très bien de la société londonienne, rétorqua celle-ci. Je ne sais jamais très bien ce que l’on attend de moi et je préfère mille fois être avec toi, Elizabeth, sa sœur ou ses oncles.

— Votre frère a raison, il vous faut vous faire vos propres connaissances et comptez sur nous pour vous emmener dans les bals où se rencontrent les personnes de votre âge. J’obligerai même mon mari à danser et je ne suis prête à partager ses talents qu’avec vous. Je vous donnerai mon avis sur tous vos cavaliers, en sachant parfaitement que jamais votre frère ne les trouvera dignes de vous. Je vous apprendrai aussi à ne pas croire tous leurs compliments. Mon époux m’a conquise sans ne m’en faire pratiquement aucun et croyez-moi, il était passé maître dans l’art du silence éloquent. Une femme doit se méfier des flatteurs, l’art de la flatterie est des plus aisé, d’autant plus quand elle est facile. Vous êtes jolie, charmante, douce et intelligente et il est inutile que ces messieurs vous rebattent les oreilles avec ces évidences. Si l’un d’eux vous suit du regard sans rien dire, si j’en crois ma propre expérience, il vous aime.

— Ma chère sœur, comme d’habitude ma femme se précipite sur des conclusions hâtives. Je te rappelle Elizabeth que Bingley, qui aime Jane d’un amour sincère, était un amoureux volubile.

Après la lettre la félicitant de son mariage que Lydia avait envoyée à sa sœur, les nouvelles des Wickham étaient rares. Lizzy avait clairement fait comprendre à ceux-ci que Darcy n’était, en aucun cas, disposé à les aider en quoi que ce soit, mais elle-même envoyait quelques sommes prélevées sur ses économies pensant bien que le couple devait dépenser sans compter et être souvent endetté. Dans les courriers envoyés à sa mère, elle demandait des nouvelles de ses sœurs mais sur Lydia, presque rien ne lui était rapporté. Elle se décida alors à envoyer, en plus de quelques présents pour Noël, une lettre pressant sa sœur de lui donner quelques détails de sa vie.

La lettre qu’elle reçut en réponse ne la rassura guère :

Ma chère Lizzy,

Un grand merci pour le joli bonnet et la “petite aide” qui y était jointe. Dernièrement, mon cher mari n’a guère eu de chance aux cartes et cela nous sera bien utile, notre logeuse ayant un caractère exécrable. Je me sens parfois un peu seule loin de ma famille. Les bals ne sont pas si amusants pour une femme mariéeet notre logement ne permet pas d’accueillir les amis que je voudrais. Nous avons dû en changer dernièrement, le loyer du précédent étant scandaleusement élevé. Heureusement, nous sommes fréquemment invités par les compagnons officiers de Wickham et deux ou trois d’entre eux sont très amusants. Pourrais-tu demander à notre père de permettre à Kitty de venir nous visiter ? Je pourrais ainsi lui présenter quantité d’officiers très agréables et je serais si heureuse de la voir ! Crois-tu que monsieur Darcy accepterait que j’aille vous voir un jour à Pemberley ? Wickham préfère aller à Londres voir des amis à lui.

Je dois te laisser à présent, j’ai un peu froid et je vais acheter du charbon avec ton présent. L’hiver est en effet bien rude à Newcastle. J’espère que pour Noël, monsieur Darcy t’a offert de superbes bijoux et que tu as profité de ton séjour à Londres pour t’acheter les plus belles robes. Si tu ne sais que faire de celles qui semblent démodées, n’hésite pas à me les envoyer. La mode est en retard à Newcastle.

Ta sœur affectionnée.

Lydia Wickham.

Ce que devinait Lizzy de la vie de Lydia n’était guère réjouissant et cette lettre la plongea dans une grande inquiétude. Après de longues hésitations, elle se décida à en parler à Darcy. Le visage fermé de celui-ci dès ses premiers mots ne laissait rien présager de bon.

— Je crois ma chère, avoir fait suffisamment pour ce monsieur, étant données les circonstances, pour que rien de plus ne me soit demandé. Ta sœur peut venir à Pemberley en l’absence de Georgiana et je lui saurais gré de ne m’entretenir d’aucune façon de son mari dont le devenir m’est indifférent.

— Je comprends parfaitement que tu ne veuilles rien savoir de cet individu mais malheureusement son avenir est lié à celui de ma sœur. Lydia est une presque enfant, sotte et irresponsable, mais c’est ma sœur et qu’elle en arrive à avoir du mal à acheter même du charbon afin de se chauffer, me préoccupe grandement.

— Ce que tu refuses de voir, c’est que ta sœur a épousé un scélérat. Même si ses revenus étaient larges, il trouverait le moyen de s’endetter.

— Que puis-je faire pour elle ?

— Rien ou presque. Je vois que tu l’aides déjà un peu, ce qui me semble bien. La seule chose est de lui dire qu’elle dissimule à son mari tes envois et qu’elle en fasse usage pour ses dépenses domestiques. La situation de Lydia n’est due qu’à elle-même et je ne veux absolument pas qu’elle soit pour toi un sujet d’inquiétudes. Elle aurait pu lier sa vie à un jeune homme honorable, elle choisit un individu de la pire espèce et ce n’est en aucun cas à toi d’en subir les conséquences. L’attitude de ce monsieur a déjà eu de regrettables conséquences sur nos relations passées, je refuse qu’il en soit de même dans l’avenir.

Sur ces mots, Darcy quitta la pièce.

Le soir, des essais de duos au pianoforte avec Georgiana parvinrent à distraire Elizabeth de ses inquiétudes. La jeune fille jouait mieux que sa belle-sœur et se sentait extrêmement gênée de cette supériorité. Mais elle se rendit rapidement compte que ses erreurs, loin de la déranger, provoquaient chez Lizzy de francs accès de gaîté.

Quand Georgiana se fut retirée, Darcy lisant au coin du feu, sa femme s’installa en face sur une chaise basse. Plutôt que de prendre un livre ou un ouvrage, elle resta songeuse en remuant les braises. Darcy qui la surveillait du coin de l’œil vit une larme couler sur sa joue. Il ferma alors son livre d’un geste brusque.

— Mon amour, c’est la deuxième fois depuis que je te connais que j’assiste à tes larmes et tout comme la première fois, ceux qui les provoquent ne les méritent pas. Tu sais que pour toi je suis capable y compris de m’humilier et je ne veux en aucun cas faire reluire des mérites passés mais en ce qui concerne la situation actuelle de ta sœur, toi comme moi sommes impuissants. Supposons et ce n’est qu’une supposition, qu’une rente annuelle confortable leur soit allouée. Que penses-tu qu’il adviendra ? Wickham serait capable d’abandonner la vie militaire et de n’occuper son existence qu’à la débauche. Rappelle-toi que je le connais bien. Il aime le jeu, boire en excès, seul ou mal accompagné, et les femmes. Il n’a pas épousé ta sœur par amour, mais seulement parce que j’acceptai de l’aider financièrement et ses seules limites aux pires débauches, ce sont ses moyens relativement modestes.

Une solde d’officier permet à un couple de vivre correctement, bien que sans luxe. Des revenus importants seraient, entre les mains de Wickham, sa perdition et celle de ta sœur.

Si la guerre terminée, il se retrouve sans moyens d’existence, je verrai alors ce que je peux faire pour l’aider à retrouver un travail honorable. Mais je n’ai en aucun cas l’intention de risquer ma réputation en recommandant ce monsieur à un ami ou une connaissance proche.

Chapitre 3

C’est à contrecœur qu’Elizabeth dut laisser son cher Pemberley pour rentrer à Londres, même si la proximité de sa sœur Jane, de ses oncles et les visites occasionnelles de sa famille étaient une consolation.

Elle se trouva extrêmement satisfaite des transformations opérées dans la demeure et celles-ci eurent l’approbation sans réserve de son mari.

Se trouvant un peu désœuvrée, sans ses longues promenades dans les collines de Pemberley, elle annonça à son mari qu’elle avait l’intention d’apprendre le français.

— Je pense mon cher que n’ayant pas eu d’institutrice, mon éducation a de sérieuses lacunes et si je dois en croire tes critères et ceux de Caroline Bingley, je suis loin d’être une femme accomplie. Je n’ai en aucun cas l’intention de changer quoi que ce soit dans ma façon d’être, de marcher ou de parler, mais un peu de culture ne peut m’être que très profitable. De plus, il peut être utile de parler la langue de l’ennemi. Cette dernière assertion fit sourire son mari.

— J’ose espérer que, sans Bonaparte, les Français ne seront pas toujours nos ennemis. Je parle moi-même un peu le français et Georgiana mieux encore. Une des mille choses que j’aime en toi c’est ta curiosité, ton intelligence et je trouve ton initiative excellente. Nous demanderons conseil à nos amis afin de te trouver un bon maître, point trop sévère et qui ne te frappera pas sur les mains avec une règle comme le faisaient les miens dans ma jeunesse.

Et ainsi fut fait. Le professeur qui eut l’approbation du couple était un monsieur assez âgé, appartenant à la petite noblesse normande qui avait fui la France de la révolution et ne voulait pas revenir dans celle de Bonaparte. Il venait deux à trois matinées par semaine et maître et élève ne tardèrent pas à être bons amis. En plus de lui enseigner les mystères de sa langue, monsieur de Boisset lui parlait longuement et avec une grande nostalgie, de son pays, du bocage normand et de son manoir qu’il avait laissé aux soins de sa sœur :

— Bientôt je l’espère, je pourrai vous faire lire les fables de la Fontaine dont le charme et l’ironie devraient vous plaire. Je vous apprendrai nos vieilles chansons et vous apporterai quelques partitions de monsieur Lully. Tous les Français ne sont pas des sauvages sanguinaires comme ce caporal arriviste et j’aimerais vous apprendre, par le truchement de notre langue, à nous aimer.

Les réunions mondaines occupaient, de l’avis d’Elizabeth, beaucoup trop de temps de leur vie, même si elle comprenait que son mari avait de nombreuses connaissances et amis et un rang à tenir.

Elle était en plus assez fine pour se rendre compte que parmi eux, certains désapprouvaient le choix de Darcy, surtout les mères de jeunes filles à marier. La simplicité de sa tenue, sa conversation jugée trop personnelle, la discrétion de ses bijoux, son ton naturel et enjoué et les marques d’affection qu’elle prodiguait à son époux, rien de tout cela ne correspondait à ce que la bonne société féminine attendait d’une femme du monde. Ces dames étaient d’autant plus agacées, que les messieurs trouvaient de toute évidence madame Darcy très agréable et sa conversation légère et spirituelle.

Son mari, fin observateur, se rendait parfaitement compte de tout cela et en souriait intérieurement. Il savait que sa femme ne ressemblait pas aux dames des salons, qu’elle était plus naturelle et plus intelligente que la plupart, que sa beauté peu classique n’avait pas besoin d’artifices et au fond de lui-même, il regorgeait de fierté. Jamais il ne lui entendait aucune adulation, aucune fausseté, aucune parole creuse ou vaine et ses commentaires ironiques au retour de ces réunions provoquaient chez lui la plus franche gaîté :

— Je crains ma chérie, que tu te fasses quelques ennemies.

— Mais le seul fait de t’épouser était déjà considéré par certaines comme une offense capitale. Je crois aimer un fort beau parti et beaucoup ne me pardonnent guère d’être aimée de toi. Pourquoi ne suis-je pas tombée sous le charme de monsieur Collins ? Les réactions auraient été d’admiration pour ce sacrifice et de commisération. Je jouirais en plus de la protection de ta tante, au lieu d’être vouée à sa haine éternelle.

— Permets-moi de penser que la vie de monsieur Collins aurait été fort malheureuse et je ne suis pas sûre que tu ne l’aurais pas brouillé avec sa chère protectrice. Et que penser de la lecture quotidienne des sermons de Fordyce. Tes péchés ne sont pas si grands, qu’ils méritent une telle pénitence.

Les soirées familiales au coin du feu étaient les préférées de la jeune femme.

Georgiana se mettait alors avec plaisir au pianoforte quand elle n’aidait pas sa belle-sœur dans le difficile apprentissage du français.

— Savez-vous Georgiana que toute autre que moi pourrait être extrêmement vexée d’avoir une belle-sœur telle que vous. Vous jouez bien mieux que moi de cet instrument et votre français me semble délicieux.

— Oh non Elizabeth ! Chaque jour, j’essaye de prendre modèle sur vous. Je vois bien que dans les réunions vous avez beaucoup plus d’aisance que moi et je ne crois avoir jamais fait rire mon frère.

Darcy qui lisait mais prenait toujours grand plaisir à leurs conversations, sourit discrètement.

— Grand bien vous fasse ! Pour faire rire votre frère, tâche difficile entre toutes, il faut une certaine dose d’insolence dont, grâce au Ciel, vous êtes dépourvue. Il vous aime telle que vous êtes, moi aussi et reconnaissez que malgré nos différences, ou peut-être bien grâce à elles nous nous entendons à ravir. Vous me rappelez ma sœur Jane qui est mon amie la plus chère. Donc surtout, ne prenez pas modèle sur moi ; je crois que je ne suis pas toujours un bon modèle et allez vite charmer notre soirée par une de vos sonates. Plutôt que de prendre un livre, la jeune femme écouta sa belle-sœur mais elle interrompit bientôt la lecture de son mari.

— Ne trouves-tu pas qu’il est curieux que nous soyons sans nouvelles de ton cousin Fitzwilliam ? Il m’avait pourtant dit qu’étant avec sa famille à Matlock, il passerait nous voir à Pemberley à Noël.

— Je pense qu’il ne se trouvait pas à Matlock, répondit son mari brièvement.

— Non ? Il aura peut-être passé les fêtes à Londres.

— Non plus.

— Comment le sais-tu ?

— J’ai reçu un courrier de lui

— Comment ne m’en as-tu rien dit ?

— J’aurais oublié.

— De toute évidence, je te dérange dans ta lecture. Et où ce bon Colonel a-t-il passé ces fêtes ?

— A Rosings.

— A Rosings ! Avec Lady Catherine et sa fille ! Pauvre Colonel ! Son sens de la famille l’honore mais, quel triste Noël !

Les réponses brèves de Darcy n’avaient en aucun cas satisfait sa femme dont la curiosité n’était pas le moindre défaut. Ainsi le lendemain à l’heure du thé, alors que Georgiana avait été rendre visite à une amie, elle entreprit de nouveau le jeune homme sur le sujet.

— Que disait ton cousin dans sa lettre, va-t-il venir nous rendre visite ?

— C’est probable.

— Mais il ne fixait pas de date ?

— Je ne connais que trop l’entêtement des femmes quand elles ont décidé de vous soutirer quelque information et avant que tu ne me soumettes à la Question, je vais satisfaire ta curiosité. J’avais, de toute façon, décidé de le faire, les nouvelles qu’il me donne ne pouvant être différées. Mon cousin m’annonce en fait ses fiançailles avec Anne de Bourgh.

— Comment ! Mais c’est impossible !

— Leur mariage sera célébré à Rosings début septembre.

— Mais Fitzwilliam n’aime pas sa cousine ! Elle est souffreteuse, sans grâce, sans esprit et n’a aucun talent, sinon celui d’écouter avec patience sa redoutable mère ! Sa seule qualité est d’être fort riche. Ne me dis pas que le mariage de ton cousin te réjouit ? Darcy garda le silence.

— J’en déduis qu’il ne te réjouit pas et moi, il me désole. J’aime beaucoup le Colonel qui est un homme agréable, gai, distingué et je préférerais me faire ermite en haut d’une montagne que de terminer ma vie à Rosings. Il faut de plus ajouter à ce tableau sinistre le devoir d’écouter monsieur Collins en chaire tous les dimanches. Il y a de quoi se convertir au papisme ! Darcy sourit de cette dernière remarque, mais ne dit rien.

— Parfois mon amour ton flegme qui est d’une distinction rare, a le don de m’exaspérer. Je sais l’affection que tu portes à ton cousin et je ne peux comprendre que toi qui est intervenu pour empêcher le mariage de deux jeunes gens amoureux et faits pour s’entendre là, tu restes de marbre.

Tu sais que Fitzwilliam n’aime pas sa cousine, tu sais qu’elle ne le rendra pas heureux, tu sais que la vie avec sa belle-mère sera un calvaire et pourtant, tu n’interviens pas. Aimes-tu moins le Colonel que tu aimes Bingley ? Après un silence, Darcy se décida à répondre à sa femme :

— J’aime beaucoup Fitzwilliam qui, en plus de nos liens de parenté, est un ami. Lui-même a parfaitement conscience de tout ce que tu viens de me dire, je n’ai donc pas à lui ouvrir les yeux. Te souviens-tu de m’avoir dit un jour que, si monsieur Collins avait été très heureux dans le choix de son épouse, pour elle et d’un point de vue pratique et raisonnable, c’était aussi un bon mariage ? Eh bien, on peut dire la même chose en ce qui concerne les fiançailles de mon cousin. Il est, comme tu le sais, le deuxième fils du comte de Matlock, mon oncle, ce qui le réduit à une relative pauvreté. Sa solde de colonel ne lui assure en aucun cas de vivre comme il y a été habitué. Il ne peut donc, dans ses projets de mariage, écouter son cœur, en tout cas exclusivement son cœur. Ma tante a beaucoup d’affection pour lui, sa fille aussi, dans tous les cas plus que pour moi. J’ose espérer que sa gaîté sera contagieuse à sa femme qui n’étant plus sous la férule exclusive de sa mère, pourra s’épanouir. Rosings est un très beau domaine que mon cousin prendra plaisir à habiter. Il y invitera des amis, pourra également vivre à Londres où Lady Catherine a une belle demeure. Nous pouvons l’un et l’autre croire que son heureuse nature l’aidera à considérer avec philosophie les inconvénients de sa situation et n’en voir que les avantages.

L’amour partagé n’est pas toujours une garantie de bonheur et tout le monde ne peut, comme nous, se marier par amour. Je dirais même que, en Angleterre et dans notre bonne société, c’est assez rare.

— Et bien je trouve cela déplorable ! La vie en commun n’est pas toujours facile mais sans amour elle peut être odieuse. Comment supporter de s’éveiller chaque matin aux côtés d’un être que l’on n’aime pas ? Comment deux personnes peuvent-elles construire un foyer heureux, ou élever leurs enfants sans amour ?

Ton cousin n’aura d’autre solution, comme mon amie Charlotte, que de s’organiser afin de passer le moins de temps possible avec sa femme. Par chance, la nature de cette dernière lui facilitera la chose. Il sortira seul dans le monde, ira seul à Londres, passera de longues heures à chasser ou jouer aux cartes avec ses amis et sa bibliothèque va lui devenir son refuge le plus cher.

Sais-tu ? Je la plains presque autant que lui ; je souhaite de tout mon cœur qu’elle ne soit jamais trop amoureuse de lui et j’espère que nous ne perdrons pas un ami.

— Je ne vois pas pourquoi Fitzwilliam nous retirerait son amitié.

— Lui non, mais Lady Catherine ne l’encouragera certainement pas à avoir de nombreux contacts avec un homme aussi malencontreusement marié que toi et surtout pas avec moi.

— Laisse-moi le temps d’apprivoiser ma tante, la joie du mariage de sa fille mettra sans doute ses rancœurs au second plan.

— De toute façon et quoi que tu dises, cette nouvelle m’attriste et me révolte un peu. Je croyais ton cousin plus sentimental.

— Il l’est et se méfie de ses sentiments. Sur cette phrase qui ne manqua pas d’intriguer un peu la jeune femme, son mari se leva, considérant la conversation comme terminée.

Le lendemain matin, après le petit déjeuner, le colonel Fitzwilliam se fit annoncer.

Darcy était sorti, Georgiana prenait une leçon de musique, ce fut donc Elizabeth seule qui le reçut.

Après les compliments d’usage et quelques nouvelles prises des uns et des autres, un silence un peu contraint s’installa. Elizabeth fut celle qui le rompit.

— Votre cousin m’a appris l’heureuse nouvelle de vos fiançailles, cher colonel et je tiens à vous féliciter et à vous offrir tous mes vœux de bonheur.

— Je vous en remercie.

— Votre mariage aura bien entendu lieu à Rosings Park ?

— Oui, début septembre.

— Votre tante doit être très heureuse de cette union, je crois me souvenir qu’elle a pour vous une grande affection.

— Je le crois. À court de conversation et devant le laconisme du jeune homme, Lizzy se tut à nouveau. Ce fut lui qui reprit :

— Je crois pouvoir deviner ma chère Elizabeth, quels sont vos sentiments véritables et il me peine de penser que votre opinion de moi puisse en souffrir ainsi que l’amitié que vous me portez. Nous eûmes, en d’autres temps, une conversation à ce sujet et vous aviez accepté l’idée que le fils cadet du comte de Matlock ne pouvait se fier exclusivement à son cœur pour le choix d’une épouse. Dans mon cas, je connais Anne de Bourgh depuis toujours, elle a pour moi beaucoup d’affection et comme vous le disiez vous-même, Lady Catherine également.

— De cela je ne doute point mais il m’étonne que dans vos relations il n’y ait pas une jeune fille, point trop pauvre que vous pourriez vous, aimer et dont vous seriez aimé.

— Peut-être, mais je ne le crois pas.

— Et pourquoi cela ?

— Parce que, je suis déjà tourmenté par un amour impossible pour une femme de mes connaissances et mon mariage avec ma cousine sera, sans aucun doute, le remède à mes souffrances.

Ne voulant pas être cruelle ou sembler poussée par la curiosité, Lizzy n’en demanda pas plus et l’arrivée de Georgiana, puis de Darcy leur évita un silence gênant ou une conversation contrainte.

Le soir même, après le départ de Georgiana, Elizabeth entreprit son mari sur le sujet :

— Savais-tu que ton cousin était amoureux ?

— Il te l’a dit ?

— Oui.

— Et il t’a dit de qui ?

— Non. Mais toi, le savais-tu ?

— Je m’en doutais.

— Et sais-tu qui est la jeune femme ?

— Je pense que oui.

— Et tu ne penses pas me le dire ?

— J’aurais l’impression de trahir un secret.

— Mais, à partir du moment où il ne t’en a rien dit, tu ne trahis aucun secret.

Darcy ne répondit rien. Lizzy, beaucoup plus intriguée qu’elle ne voulait se l’avouer, n’osait trop insister. Sa curiosité fut pourtant la plus forte.

— J’ai, comme toi beaucoup d’amitié pour ton cousin et je trouve que tu pourrais me faire part de tes soupçons.

— Toi-même, tu n’en as aucun ?

— Absolument pas.

— Permets-moi de m’en étonner.

— Je ne connais pas toutes ses relations et je l’ai rarement vu en société, il n’y a donc là rien d’étonnant.

De nouveau Darcy se tût et Elizabeth le connaissant bien savait qu’à trop insister, elle ne pouvait que l’agacer. Après un long moment de réflexion, il finit par dire :

— Je ne sais pas si je fais bien de te le dire, je suis même presque certain du contraire, mais tu as sans doute le droit de savoir : cette mystérieuse femme, c’est toi. »

Elizabeth pâlit et se tut. Elle se souvint alors des réunions à Rosings, ou au presbytère des Collins où Fitzwilliam venait, dans le seul but de la voir et de parler avec elle. De cette conversation où il lui disait ne pouvoir épouser une femme selon son cœur, mille signes qui auraient dû lui ouvrir les yeux.

— Mais, depuis quand m’aime-t-il ?

— Pratiquement depuis qu’il te connaît.

— Et pourquoi ne m’a-t-il rien dit ?

— Pour plusieurs raisons. La première est celle qui le fait épouser Anne de Bourgh, il n’est pas riche et toi non plus. La seconde est que je crois qu’il savait que je t’aimais et mon cousin est loyal et droit.

— Et toi, depuis quand le sais-tu ?

— Depuis le début, l’amour rend méfiant et je savais d’expérience que tu pouvais inspirer une grande passion. Elizabeth resta songeuse un moment.

— Et comment me comporter avec lui à présent ?

— De la façon la plus naturelle possible, comme moi. Ni toi ni moi ne sommes censés connaître son secret. Cela nous explique simplement pourquoi, alors qu’il est à Londres, nous le voyons si peu. Je pense que sa nouvelle situation va aider à cicatriser cette blessure et nous ne perdrons pas un ami qui ne le mérite pas.

— Mais toi-même, ne t’es-tu pas senti menacé par l’amour que me portait ton cousin, quand nous étions à Rosings ?

— Bien sûr et d’autant plus que tu étais beaucoup plus charmante avec lui qu’avec moi. Ce qui me rassurait quelque peu était que je savais qu’il ne songeait pas à épouser une femme sans fortune. Mais l’amour peut pousser à bien des folies et je crois que c’est pour cela que je me suis déclaré à toi, avec le peu de succès que tu connais. J’ai pourtant quelque chose à t’avouer. Étant donné tes sentiments envers moi à l’époque, je me demande si lui n’aurait pas eu lui la réponse favorable qui me fut alors refusée. Elizabeth réfléchit un moment et répondit :

— Je ne pense pas, je suis même certaine du contraire car dans une conversation de jeunes filles avec Jane, j’avais alors juré de ne me marier que totalement amoureuse et j’éprouve aujourd’hui pour ton cousin les mêmes sentiments qu’alors : une grande amitié. De plus, je n’aime pas revenir sur ce passé, cela me fait me sentir aussi mal que je me sentis alors.

— Tu as pourtant gardé ma lettre, je crois.

— Oui, mais exclusivement comme leçon d’humilité, si le besoin s’en faisait sentir.

Le jeune homme sourit et n’ajouta rien. Cette révélation avait jeté Lizzy dans un grand trouble et elle se réjouit, les jours suivants, de ne rencontrer Fitzwilliam qu’au cours de réunions mondaines.

Chapitre 4

Le mois d’avril vit le printemps s’annoncer, les arbres commencèrent à fleurir et les feuilles à pointer leurs verts tendres. À la grande joie d’Elizabeth, il était temps de retourner à Pemberley.

Quand la calèche franchit la grille du parc, la jeune femme se tourna vers son mari :

— J’ai à chaque fois l’impression de revenir véritablement chez moi, dans un lieu qui m’aurait toujours attendu. Je me sens comme si j’avais toujours connu ses arbres, sa rivière, ses collines et ses vallées, comme si c’était un ami cher que je retrouvais. Darcy serra les mains de sa femme et ils firent le reste du chemin en silence.

Des centaines de jonquilles fleurissaient sur les pelouses et dans les sous-bois, les feuilles du muguet annonçaient la venue proche du mois de mai.

Dès le lendemain, Lizzy eut une longue conversation avec madame Reynolds qui avait exprimé son plaisir de voir de nouveau ses maîtres s’installer dans la propriété. Il fallait organiser la fête champêtre et le bal qui s’en suivrait. De très nombreux invités seraient attendus et Elizabeth ne voulait surtout pas que son mari puisse trouver à redire à ses talents domestiques.

Les Gardiner avaient très gentiment dit à Lizzy qu’eux-mêmes logeraient avec leurs enfants, les Collins et quelques couples, famille et amis de Meryton, qui seuls pouvaient se permettre un tel voyage, à l’auberge de Lambton qui leur serait entièrement réservée. Madame Gardiner leur avait à tous très finement fait remarquer qu’ainsi ils seraient entre amis et plus à l’aise qu’à Pemberley. Mais Lizzy qui connaissait l’intelligence de sa tante savait que celle-ci tenait à éviter une cohabitation trop intime entre les hôtes de Pemberley et les voisins de sa petite ville natale. Darcy était à la fois contrarié de ne pas recevoir les Gardiner chez lui et d’un autre côté, soulagé de cette solution qui lui évitait la présence continue de personnes dont le comportement l’irritait et risquait de mettre sa femme dans une situation délicate. Vivre quelques jours aux côtés de sa belle-mère suffisait largement à son idée du sacrifice qu’imposait parfois le sens de la famille.

Une invitation au mariage d’Anne de Bourgh et de Fitzwilliam leur était parvenue et Darcy avait donc répété son désir de voir sa tante et sa cousine assister à la réception. Lady Catherine leur répondit que pour Anne, un tel voyage et une réception de cette nature seraient beaucoup trop fatigants, mais qu’elles viendraient volontiers les voir, quoiqu’un peu plus tard, en juin.

— Je vois avec plaisir que ta tante a adopté la politique du rameau d’olivier chère à monsieur Collins mon chéri. Je dois t’avouer que je préfère cette solution. Le contact, même improbable, de ma tante Phillips avec ta noble parente aurait pu être désastreux et la convaincre définitivement de la pollution des bois de Pemberley. Je me préparerai à sa venue par de longues marches afin d’être physiquement prête à toute éventualité. Je te promets d’être sage, de ne pas l’interrompre, de donner une réponse favorable à toutes ses suggestions qui ressemblent souvent à des ordres sur la tenue de ma maison et sur ma vie et je pense dès demain passer de longues heures au pianoforte. Ton seul devoir, à part celui d’être un peu moins laconique en sa présence qu’à ton habitude afin de me permettre quelques moments de repos, sera de supporter le soir mon exaspération dans un silence aimable et de me féliciter chaque jour de mon admirable patience.

— J’aime bien ma tante qui, tout en étant difficile à vivre, peut être généreuse et qui a pour moi une grande affection et je te suis d’ores et déjà reconnaissant de tes bonnes résolutions, répondit Darcy en souriant. Tu sais bien que le mariage oblige souvent à de nombreuses concessions de caractère familial, je pense les faire moi-même.

Lizzy rougit à ces mots, sachant quel effort supposait à son mari de supporter les extravagances de sa mère, les flatteries de monsieur Collins ou la vulgarité de sa tante Phillips.

Une semaine avant la réception, les premiers invités commencèrent à arriver. Elizabeth revit avec plaisir Bruce Galbraith, le jeune Écossais, venu, comme l’avait prévenu Darcy, avec son jeune frère Nigel qui avait perdu un bras dans une campagne contre Napoléon. C’était un jeune homme très beau, brun aux yeux clairs et beaucoup plus gai que son frère qui, tout comme Darcy, était du genre taciturne. Il avait une conversation agréable et se sentit immédiatement très à l’aise, seule sa manche vide trahissant son infirmité. Il complimenta longuement les Darcy sur la beauté de l’endroit et annonça son intention de parcourir le parc dans ses moindres recoins.

— Si vous le désirez, nous pouvons vous faire atteler un petit buggy, lui dit Darcy

— En aucun cas, lui répondit le jeune homme, mais si vous avez dans vos écuries un cheval docile, je m’en accommoderai très bien. Ce auquel le maître de maison accéda avec plaisir et non sans une pointe derespect. Lire : de respect.

Des tentes avaient été dressées sur les pelouses, les parterres avaient été fleuris, les serres de Pemberley avaient été dévalisées, les salons, la salle de bal et les appartements regorgeaient de fleurs. Même l’auberge de Lambton était ornée de somptueux bouquets et dans ses chambres, avaient été déposées des boissons et des douceurs. Des calèches étaient envoyées le matin à l’auberge afin d’amener les invités qui étaient venus en voiture de louage. Une aire de jeux avait été installée pour les enfants avec des balançoires et dans la zone des communs, des tables avaient été dressées à l’attention de villageois, invités à participer à la fête en l’honneur des épousailles du maître des lieux. Trois musiciens avaient même été prévus, afin qu’ils puissent danser.

Les Collins étaient émerveillés des beautés de la propriété et monsieur Collins eut même la grandeur d’âme de trouver Pemberley presque aussi beau que Rosings Park, tout en regrettant l’absence, ô combien cruelle, de Lady Catherine et de sa délicieuse fille. Il se confondit en compliments et en flatteries et il se sentait, de toute évidence, ravi d’être apparenté à un personnage aussi important. Son admiration passa à l’émerveillement pur et simple quand il sut le nombre de paroisses se trouvant sur les terres de monsieur Darcy. Étant cousin d’un homme aussi influent au sein de l’Église d’Angleterre, son orgueil lui fit miroiter la possibilité d’une ascension à l’évêché.

La présence de madame Bennet fut extrêmement discrète. Elle passait en effet le plus clair de son temps à faire admirer à sa sœur, au mari de celle-ci et à leurs relations de Meryton, les magnificences de la propriété de sa fille. Elle pensait et sans doute avec justesse que sa propre position sociale dans sa ville allait être très améliorée et elle espérait de tout cœur susciter les plus basses envies.

Son seul regret était le petit nombre de célibataires parmi les invités. Bien sûr, les jeunes Écossais l’étaient mais elle écarta immédiatement l’idée de voir ses filles épousant des hommes en jupe, issus de contrées sauvages où le Whisky coulait à flots et où la neige enfermait ses habitants dans de sombres demeures, parcourues de courants d’air et de fantômes.

Elizabeth s’était fait une joie de revoir monsieur et madame Carew, le jeune couple de Cornouailles, mais monsieur Carew vint seul, sa femme étant retenue chez elle par l’attente d’un heureux événement : « C’est là une raison de plus de venir nous voir madame Darcy. Ma femme s’ennuie un peu et elle serait très heureuse de votre visite. »

Le colonel Fitzwilliam était bien entendu de la partie et vint excuser la santé délicate de sa fiancée qui lui avait interdit un si long voyage.

Le matin du grand jour se leva brumeux mais, après le petit déjeuner, la brume se dissipa et Pemberley put briller de toute sa splendeur… Dans un endroit un tir à l’arc avait été installé où les messieurs et même certaines dames pouvaient exercer leur adresse.

Des tables et des chaises avaient été placées sous les arbres ou à l’abri des tentes où des montagnes de fruits, ainsi que de nombreux mets, attendaient les convives.

Georgiana s’était intégrée dans un groupe de jeunes gens et de jeunes filles au milieu duquel les Écossais, superbes dans leurs kilts, avaient grande allure. Elizabeth vit avec plaisir qu’elle avait une conversation animée avec le jeune Nigel. La jeune femme savait que la gaîté de Nigel Galbraith allait vaincre la timidité de sa belle-sœur dont le cœur tendre devait certainement être ému par son infirmité.

Darcy avait également remarqué cette affinité et son regard se portait souvent sur les jeunes gens. Lizzy aurait bien voulu déchiffrer ces regards mais ceux-ci avaient toujours eu la particularité d’être indéchiffrables et malgré la connaissance qu’elle avait à présent de son mari, elle était tout à fait incapable de savoir ce qu’il pensait de l’amitié qui semblait naître entre Georgiana et l’Écossais.

Pendant que Darcy conversait avec des messieurs de ses connaissances, Elizabeth s’en fut s’asseoir non loin d’un groupe, mais abritée de leurs regards par un arbuste, ce qui lui permettait de ne pas avoir à participer à leur conversation et d’entendre sans être vue.

— C’est une bien belle propriété et très joliment meublée, dit une des dames.

— Monsieur Darcy est un des hommes les plus riches d’Angleterre, répondit un assistant.

— Il est fort regrettable que la maîtresse des lieux soit une petite provinciale sans fortune et je suppose, sans éducation.

— Cette madame Darcy a pourtant l’air très agréable, dit un autre.

— Allez donc savoir par quels artifices elle a fait tomber ce pauvre monsieur Darcy dans ses filets. J’ai même appris qu’une de ses sœurs avait fugué avec je ne sais quel militaire qui ne l’a épousée que contre une grosse somme d’argent. Et sa famille semble très ordinaire.

— Un homme de bien et qui plus est fort riche n’est pas à l’abri de femmes sans scrupules qui en veulent à sa fortune. Ne me dites pas que, parmi ses relations, il n’aurait pu trouver une jeune fille de bonne famille. Répondit une autre qui avait trois filles en âge de se marier.

En ayant assez entendu, Elizabeth s’éloigna pâle de rage et de honte.

« Que t’arrive-t-il ma chérie ? » lui demanda son époux, remarquant sa pâleur. Elle ne répondit pas tout de suite et il dut insister pour connaître la raison de son émoi. Elle lui rapporta en quelques mots la conversation qu’elle avait surprise. Celui-ci rougit tout d’abord de colère puis, s’étant calmé, il la prit par le bras et l’entraîna auprès du groupe en question.

— Je ne sais pas, dit-il très détendu, si j’ai eu le plaisir de vous présenter ma femme, Elizabeth.

— Oui nous eûmes le plaisir d’être présentés à madame Darcy hier à notre arrivée et nous tenons encore à vous féliciter de cette heureuse alliance.

— Vous le pouvez, j’ai eu effectivement le plus grand mal à ce qu’elle me fasse l’honneur d’accepter ma main. Je dus pour cela lui faire une cour empressée pendant presque un an. Figurez-vous que mon épouse était la seule jeune fille de mes connaissances pour laquelle le fait que je sois le maître de ces lieux était parfaitement indifférent. Vous n’êtes en effet pas sans savoir que les jeunes célibataires fortunés sont des proies faciles pour les demoiselles voulant asseoir leur avenir et je dois avouer que de me trouver en face de l’une d’elles pour l’affection de laquelle je dus lutter fut, d’une certaine façon, très rafraîchissant. Sur ces mots, il s’éloigna au bras de sa femme, laissant le groupe passablement gêné.

L’après-midi avançant, les convives s’en furent, certains à leurs appartements, d’autres à l’auberge afin de se reposer un peu, se préparer pour le bal et laisser les enfants aux soins de leurs gouvernantes.

Le jour baissant, Pemberley s’illumina de centaines de bougies et de torches, les tables à jeux furent remplacées par des dessertes offrant mets et boissons.