6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Noch einen Wimpernschlag zuvor schien Amandas Leben völlig in Ordnung: ein verlässlicher Ehemann, ein interessanter Job in einem Architekturbüro, ein schönes Loft in einer angesagten Gegend von New York City. Doch dann geschehen seltsame Dinge: In ihren Entwürfen tauchen obszöne Schmierereien auf. Amanda fühlt sich von einer Frau verfolgt. In ihrer Wohnung hört sie ein unerklärliches Pochen und Knarren, und sie verspürt auf einmal das dringende Bedürfnis, Menschen zu verletzen. Jemand scheint von Amanda Besitz zu ergreifen. Jemand, der stärker ist als sie – und sehr grausam ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

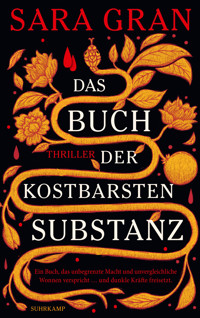

Sara Gran

Come closer

Roman

Aus dem Amerikanischen von Christine Strüh

Knaur e-books

Über dieses Buch

Noch einen Wimpernschlag zuvor schien Amandas Leben völlig in Ordnung: ein verlässlicher Ehemann, ein interessanter Job in einem Architekturbüro, ein schönes Loft in einer angesagten Gegend von New York City. Doch dann geschehen seltsame Dinge: In ihren Entwürfen tauchen obszöne Schmierereien auf. Amanda fühlt sich von einer Frau verfolgt. In ihrer Wohnung hört sie ein unerklärliches Pochen und Knarren, und sie verspürt auf einmal das dringende Bedürfnis, Menschen zu verletzen. Jemand scheint von Amanda Besitz zu ergreifen. Jemand, der stärker ist als sie – und sehr grausam …

Inhaltsübersicht

Für Warren und Suzanne Gran.

Danke für alles.

Im Januar musste ich meinem Chef, Leon Fields, einen Vorschlag für ein neues Projekt vorlegen. Wir waren dabei, eine Boutique in einem Einkaufszentrum am Stadtrand zu renovieren. Nichts Großartiges. An einem Freitagmorgen war mein Entwurf fertig, und ich hinterließ ihn, da Fields gerade mit einem neuen Kunden im Konferenzzimmer saß, auf seinem Schreibtisch, zusammen mit der Notiz: »Lassen Sie mich doch irgendwann wissen, was Sie davon halten!«

Einige Zeit später am gleichen Vormittag riss Leon mit einem Mordskrach seine Zimmertür auf.

»Amanda!«, brüllte er. »Kommen Sie sofort in mein Büro!«

Ich rannte zu ihm. Er griff sich einen Papierstapel vom Schreibtisch und starrte mich an, das schlaffe Gesicht rot vor Wut. »Was zum Teufel soll das hier sein?«

»Keine Ahnung.« Was er mir entgegenhielt, sah aus wie mein Entwurf – gleiche Titelzeile, gleiches Format. Meine Hände zitterten, aber ich hatte ehrlich nicht den blassesten Schimmer, was los war. Leon streckte mir die Papiere hin, und ich las die erste Zeile: Leon Fields ist ein Schwanzlutscher.

»Was ist das denn?«, wollte ich wissen.

Aber Leon starrte mich nur weiter wütend an. »Sagen Sie’s mir! Schließlich haben Sie mir das Zeug auf den Tisch gelegt.«

In meinem Kopf drehte sich alles. »Wie meinen Sie das? Ich hab Ihnen meinen Entwurf auf den Tisch gelegt, klar, den Entwurf für das neue Projekt. Das da stammt nicht von mir.« Nervös begann ich, in den Papieren auf seinem Schreibtisch nach meinem Text zu suchen. »Soll das ein Witz sein?«

»Amanda«, entgegnete er. »Drei Leute haben gesagt, dass sie gesehen haben, wie Sie am Drucker waren, das hier ausgedruckt haben und damit zu meinem Schreibtisch gegangen sind.«

Ich hatte das Gefühl, in einem Albtraum gelandet zu sein. Mit Logik und Vernunft war der Situation offenbar nicht beizukommen. »Warten Sie, Leon«, sagte ich. Dann rannte ich zurück zu meinem Schreibtisch, druckte meinen Entwurf noch einmal aus, überflog ihn und brachte ihn Leon ins Büro. Inzwischen war er etwas ruhiger und hatte sich in seinem Ledersessel niedergelassen.

Ich gab ihm mein Manuskript. »Hier, das ist mein Entwurf. Genau so, wie ich ihn heute früh auf Ihren Schreibtisch gelegt habe.«

Er überflog den Text und sah dann zu mir hoch. »Und woher soll dann das hier gekommen sein?«, fragte er mit einem Blick auf das Machwerk, das immer noch auf dem Schreibtisch lag.

»Woher soll ich das wissen?«, erwiderte ich. »Lassen Sie mich nochmal einen Blick darauf werfen.«

Ich las die zweite Zeile: Leon Fields ist ein jämmerlicher Arschkriecher.

»Widerlich«, stellte ich fest. »Ich weiß wirklich nicht, was das soll. Vermutlich will jemand Ihnen eins auswischen. Irgendjemand findet das hier komisch.«

»Könnte auch sein, dass Ihnen jemand an den Karren fahren will«, gab Fields zu bedenken. »Und der hat dann Ihren Text gegen den da ausgetauscht. Tut mir Leid, ich dachte …« Verlegen blickte er sich im Büro um. In den ganzen drei Jahren, die ich inzwischen für ihn arbeitete, hatte ich nie mitbekommen, dass Leon Fields sich entschuldigte. Bei niemandem.

»Ist schon in Ordnung«, beschwichtigte ich ihn. »Was hätten Sie auch sonst denken sollen?«

Wir sahen einander an.

»Ich sehe mir Ihren Entwurf an«, meinte er. »Und melde mich demnächst.«

So verließ ich sein Büro und ging an meinen Schreibtisch zurück. Der anstößige Entwurf stammte nicht von mir, aber ich hätte gern gewusst, wer ihn Fields auf den Schreibtisch gelegt hatte. Denn es entsprach durchaus der Wahrheit, dass Leon Fields ein Schwanzlutscher und ein jämmerlicher Arschkriecher war. Und ich hatte auch schon immer den Verdacht gehegt, dass es ihm sogar Spaß machte, anderen Leuten in den Arsch zu kriechen.

Als ich an diesem Abend Ed, meinem Mann, von dem rätselhaften Vorfall im Büro erzählen wollte, hörten wir das Klopfen zum ersten Mal. Wir saßen beim Abendessen und verspeisten gerade die letzten Reste der Mahlzeit, die wir uns beim Vietnamesen geholt hatten.

Klopf-klopf.

Fragend schauten wir einander an.

»Hast du das gehört?«

»Ich glaube schon.«

Da war es wieder: Klopf-klopf. Es kam immer zwei- oder viermal hintereinander, nie nur einmal – klopf-klopf – und zog irgendwie noch eine Art Echo nach sich, ein Scharren, Krallen, das über den Holzboden kratzte.

Ed stand als Erster auf, ich folgte seinem Beispiel. Zunächst schien das Geräusch aus der Küche zu kommen, aber als wir uns bückten, um unter Kühlschrank und Herd zu horchen, schien es plötzlich im Badezimmer zu sein. Wir suchten ausführlich unter dem Waschbecken, hinter dem Duschvorhang, bis wir schließlich zu dem Schluss gelangten, dass das Klopfen seinen Ursprung im Schlafzimmer hatte. Also gingen wir dorthin, dann ins Wohnzimmer und wieder zurück in die Küche. Nachdem wir die ganze Wohnung durchkämmt hatten, gaben wir auf. Es mussten die Heizungsrohre sein, sagten wir uns, irgendwas mit der Wasserzufuhr oder dem Heizungssystem. Oder vielleicht auch eine Maus, die in der Wand herumrannte. Ed ekelte sich bei dieser Vorstellung, aber ich fand sie irgendwie süß – eine kleine Maus, die den Mumm hatte, sich durch vier Stockwerke emporzuarbeiten und von Krümeln zu ernähren. Jedenfalls vergaßen wir beide die Geschichte, die ich hatte erzählen wollen, und so erfuhr Ed nichts von dem fragwürdigen Scherz im Büro.

Das Klopfen verfolgte uns den ganzen Winter über. Nicht die ganze Zeit, aber immerhin ein paar Minuten jede zweite oder dritte Nacht. Dann fuhr ich Ende des Monats für zwei Tage zu einer Konferenz an die Westküste, und Ed hörte das Geräusch kein einziges Mal, solange ich weg war. Ein paar Wochen später war Ed zur Hochzeit einer entfernten Verwandten oben im Norden eingeladen und drei Tage verreist. Während ich allein war, hörte ich das Klopfen jede Nacht, die ganze Zeit. Ich durchforschte noch einmal die ganze Wohnung, scheuchte das Geräusch aber nur vor mir her. Geduldig untersuchte ich die Rohre, kontrollierte jeden Wasserhahn, ob er tropfte, drehte die Heizung auf und wieder ab, aber das Klopfen hörte nicht auf. Ich putzte den Fußboden, bis kein Krümel mehr da war, der einem Nagetier als Nahrung dienen konnte, kaufte sogar einen Karton mit scheußlichen kleinen Schlagfallen – aber es klopfte weiter. Ich drehte den Fernseher auf, stellte die Spülmaschine an, unterhielt mich stundenlang am Telefon mit alten Freunden, die viel und vor allem laut redeten, und hörte es trotzdem.

Klopf-klopf.

Inzwischen fand ich die Maus überhaupt nicht mehr so süß.

Eigentlich war das Klopfen gar nicht so ungewöhnlich; unser Haus war annähernd hundert Jahre alt, da konnte man so etwas doch erwarten. Ursprünglich war es eine Aspirin-Fabrik gewesen, als die Stadt noch ein Industriestandort war. Nachdem die Industrie abgewandert war, hatte ein Bauunternehmer nach dem anderen versucht, etwas mit diesem Viertel voller verlassener Fabrikgebäude und Lagerhäuser anzufangen, aber die Projekte schlugen nie richtig ein. Die Gegend lag zu weit von der Innenstadt entfernt, sie war zu trostlos, zu kalt bei Nacht. Ich war eigentlich ganz zufrieden, dass die Bauvorhaben nicht nach Plan funktioniert hatten. Unser Gebäude stand immer noch zur Hälfte leer, aber ich liebte die Ruhe und den Frieden.

Als ich das Loft zum ersten Mal sah, wusste ich sofort, dass es genau das Richtige für uns beide war. Bei Ed musste ich allerdings ein wenig Überzeugungsarbeit leisten.

»Stell dir doch nur mal vor, wie ruhig es hier ist!«, schwärmte ich ihm vor. »Keine Nachbarn!«

Stromleitungen und Installationsrohre waren zwar vorhanden, aber noch nie benutzt worden. Demzufolge stand uns natürlich eine umfassende Renovierung bevor. »Denk doch mal, welche Möglichkeiten wir hier haben!«, bestürmte ich ihn. »Wir können alles von Grund auf so machen, wie es uns gefällt!«

Das Dach ruhte auf sechs weißen Säulen, Wärme kam aus einem Fabrikgebläse, das von der Decke herabhing. »Die Wohnung hat Charakter«, erklärte ich Ed. »Sie hat eine richtige Persönlichkeit!«

Schließlich gab er nach, und wir kauften das Loft für die Hälfte des Preises, den wir anderswo bezahlt hätten. Das übrige Geld steckten wir in die Renovierung. Ed ließ mir völlig freie Hand, und als Architektin hatte ich jetzt endlich meinen Traumkunden, nämlich mich selbst. Ich entwarf alles bis in die kleinste Kleinigkeit, vom gebrochenen Weiß der Wände und der Küchenspüle mit den Wasserhähnen aus Porzellan bis hin zum offenen Kamin an der Südwand, der ein Vermögen kostete, aber sein Geld wert war.

Manchmal jedoch war die Gegend schon etwas problematisch. Kein Supermarkt, kein Restaurant, nur ein paar kleine Lädchen, die auf Bier und Zigaretten spezialisiert waren. Das nächste Einkaufszentrum war zehn Blocks entfernt, und das nächste Wohngebiet lag direkt dahinter. Trotzdem lebten wir uns recht schnell ein. Schließlich hatten wir ein Auto, mit dem wir abends und am Wochenende überallhin kamen, und unter der Woche fuhren wir normalerweise mit dem Zug zur Arbeit. Anfangs machten wir uns Sorgen wegen der Kriminalität, aber schon bald fanden wir heraus, dass es hier nichts dergleichen gab. Das Viertel schreckte mit seiner Trostlosigkeit sogar die Verbrecher ab. Allerdings begann ich mich vor den streunenden Hunden zu fürchten, die überall in der Gegend herumlungerten. Sie blieben zwar auf Distanz, und auch ich hielt stets einen Sicherheitsabstand ein, aber ich hatte das Gefühl, dass der Frieden zwischen uns ziemlich instabil war – ich vertraute nicht hundertprozentig darauf, dass die Tiere sich an ihren Teil der Abmachung halten würden. Wenn ich manchmal auf dem Nachhauseweg von der Arbeit einen Hund in einem Hauseingang oder an einer Straßenecke lauern sah, wäre mir ein Straßenräuber echt lieber gewesen, denn bei dem hätte ich sicher sein können, dass er es nur auf mein Geld abgesehen hatte, während ich bei diesen Streunern nie wusste, was sie von mir wollten, wenn sie mich mit ihren blutunterlaufenen Augen anglotzten.

Als mich an einem Herbstabend ein Schäferhundmischling vom Bahnhof bis nach Hause verfolgte, begriff ich es endlich. Weil ich überzeugt war, dass es ihn nur provozieren würde, wenn ich wegzulaufen versuchte, ging ich gemessenen Schrittes weiter und tat ganz entspannt. Der Schäferhund folgte mir im gleichen gemäßigten Tempo, genau wie ich Lockerheit mimend. Als ich zu den beiden breiten Stufen vor unserer metallenen Haustür gelangte, steckte ich den Schlüssel ins Schloss und wähnte mich schon in Sicherheit, denn der Hund blieb brav auf der Straße stehen. Aber dann sprang er unvermittelt mit einem Satz die beiden Stufen hinauf und ging zum Angriff über. Mit seinen Vorderpfoten, so stark wie Menschenhände, schubste er mich gegen die Mauer, leckte mir, ohne auf meine Entsetzensschreie zu achten, direkt über den Mund und versuchte mich zu verführen. Als ich ihn endlich überzeugt hatte, dass ich nicht interessiert war, ließ er sich zu meinen Füßen nieder, hechelnd und mit einem breiten Grinsen ums Maul. Ein paar Minuten verbrachte ich damit, ihn hinter den Ohren zu kraulen, dann schlüpfte ich verstohlen durch die Tür.

Wahrscheinlich hätte ich ihn vergessen, wenn er am nächsten Tag nicht abermals am Bahnhof gewartet hätte. Am übernächsten das Gleiche. Schließlich wurde es normal, dass er mich nach Hause begleitete. Er kannte offensichtlich ein paar simple Befehle (»Sitz«, »Platz«, »Aus«), und ich war sicher, dass er früher einen Besitzer gehabt hatte. Ich ging sogar in eine Tierhandlung und kaufte eine Packung Bio-Hundekekse für ihn. Auf unseren Wanderungen vom Bahnhof setzte ich sie ein, um ihm ein paar weitere Befehle beizubringen – »bei Fuß«, »hier«, »hör-auf-mich-sexuell-zu-belästigen« (was ich zu einem »Stopp« abkürzte). Ich hoffte, wenn ich es schaffte, ihn ein wenig zu zivilisieren, würde ich ein Zuhause für ihn finden. Ich hätte ihn gern selbst bei uns aufgenommen, aber Edwards Allergien sprachen entschieden dagegen: Hunde, Katzen, Hamster, Erdbeeren, Angora sowie bestimmte Pilzarten waren allesamt gefährlich für ihn und mussten deshalb möglichst aus der Wohnung ferngehalten oder mit allergrößter Vorsicht genossen werden.

Aber ich freute mich, wenigstens einen Freund in der Nachbarschaft zu haben. Und als die Ereignisse der nächsten sechs Monate ins Rollen kamen, war es nicht etwa Ed, der als Erster merkte, dass ich nicht ganz auf der Höhe war, sondern mein neuer Freund, ein namenloser, flohverseuchter Köter.

Dabei war Ed ein durchaus einfühlsamer Ehemann, der sich dafür interessierte, was in meinem Leben vor sich ging. Er zählte zwei und zwei einfach nicht so schnell zusammen wie dieser Hund. Ed war mein Held, mein Retter. Ed war der Mann, der Ordnung in mein chaotisches Leben gebracht hatte. Als ich noch Single war, aß ich Cornflakes zum Abendbrot und Eis zu Mittag. Ich bewahrte meine Steuerbescheide in einer Einkaufstüte im Wandschrank auf. Meine Samstage fristete ich in einem verkaterten Nebel und sah mir alte Schwarzweißfilme an. Zusammen mit Ed verbrachte ich die Samstage im Freien und unternahm all das, was ich mir früher immer vage vorgenommen hatte: Flohmarktbesuche, nette Mittagessen, Museen. Im Januar kümmerte Ed sich um die Steuererklärung, führte alles, was ich absetzen konnte, einzeln auf und verwahrte die Bescheide in einem richtigen Aktenschrank. Er löste jedes Kreuzworträtsel bis zum letzten Kästchen, konnte jede Flasche öffnen und kam beim Einkaufen mühelos bis ans oberste Regal. Er vermittelte Stabilität, er war ein Mann, auf den man sich verlassen konnte, mein Fels in der Brandung, tagein, tagaus. Ein Mann, der mich liebte und nie verlassen würde. Einem so gebildeten, netten Menschen kann man unmöglich zum Vorwurf machen, dass er nicht die gleichen Instinkte hat wie ein wilder Hund.

Jeden Tag passieren Dinge, die wir eigentlich für unmöglich halten. Wie damals, als Ed die Wohnungstür aufschloss, irgendwo im Haus seine Schlüssel verlor und sie nie wiederfand. Wie an dem Halloween-Morgen, als ich einen ordentlich aufgeräumten Geschirrschrank aufmachte und ein Tellerstapel vom obersten Brett herunterkippte – ein Teller nach dem anderen prallte von meiner Schulter ab und zerschellte auf dem Fußboden. Oder als meine Freundin Marlene den Telefonhörer abhob, um ihre Großmutter anzurufen, und dann war schon jemand in der Leitung, nämlich einer ihrer Cousins, der gerade Bescheid sagen wollte, dass ihre Großmutter an diesem Morgen gestorben war. Wir könnten unser Leben damit zubringen, einen Sinn in den seltsamen, unerklärlichen, scheinbar zufälligen Dingen zu finden, aber die meisten Leute tun das nicht. Und ich tat es auch nicht.

Bald nachdem das Klopfen angefangen hatte, begannen Ed und ich zu streiten. Nicht die ganze Zeit natürlich, wir veränderten uns ja nicht auf einen Schlag. Zuerst war es nur ein bisschen Gezanke, und ich dachte, es wäre einfach so eine Phase. Ich wusste nicht, dass ein Muster dahintersteckte. Ich wusste nicht, dass die Auseinandersetzungen eskalieren würden. Wenn ich genau auf den Punkt bringen müsste, wann diese Phase begann – die Phase, die, wie sich später herausstellte, gar keine Phase war, sondern der Anfang eines unaufhaltsamen Verfalls –, würde ich sagen, es war am Valentinstag dieses Jahres.

Wir hatten geplant, die überfüllten Restaurants zu meiden und uns zu Hause einen romantischen Abend zu machen. Da ich als Erste von der Arbeit heimkam, übernahm ich das Kochen. Ed, der immer ungefähr um sieben zu Hause eintrudelte, sollte Blumen und Wein mitbringen. Um sieben war das Essen fertig – Kalbfleisch in Marsala mit Brokkoli –, der Tisch war gedeckt, und im Backofen stand ein Schokoladen-Soufflé, das ich allerdings gekauft hatte. Aber dann rief Ed um Viertel nach sieben aus dem Büro an und sagte, er würde mindestens noch ein bis zwei Stunden brauchen. Irgendwelche Zahlen mussten nochmal überprüft werden, und das konnte nicht bis morgen warten. Also sah ich mir im Fernsehen die Nachrichten und ein paar Sitcoms an. Dann verzehrte ich bei einer Krankenhausserie eine Tüte Salzbrezeln. Um elf gab es nochmal Nachrichten. Inzwischen hatte sich in der Welt allerdings nicht viel verändert.

Mitten in den Spätabend-Talkshows kam Ed hereingeschlendert, ohne Blumen, ohne Wein.

»Hallo, Schatz«, sagte er, kam zum Sofa und beugte sich zu mir herab, um mich zu küssen. Ich drehte den Kopf weg. Wie kann er es wagen?, hörte ich mich denken.

»Du kommst ziemlich spät«, sagte ich. Er kommt doch immer zu spät, dachte ich. An diesem Abend war das Klopfen in der Wohnung besonders laut.

Klopf-klopf.

»Ich weiß, und es tut mir auch wirklich Leid«, sagte er mit einem übertrieben treuherzigen Hundeblick. »Verzeihst du mir?«

Klopf-klopf.

»Nein«, antwortete ich. »Deine beschissene Entschuldigung reicht mir nicht.«

»Aber Schatz, ich …«

»Es ist Valentinstag!«, schrie ich. »Scheiße, wo warst du denn?«

Klopf-klopf. Klopf-klopf.

»Ich hab doch angerufen!«, brüllte er zurück, marschierte ins Schlafzimmer, wo er seinen blauen Flanellpyjama überstreifte. Er rief zu mir herüber: »Du hast doch gewusst, dass es später werden würde!«

»Es ist vier Stunden her, dass du angerufen hast!«

Klopf-klopf. Klopf-klopf. Klopf-klopf. Jetzt war ich stinksauer. Nichts konnte das wieder gutmachen.

»Es tut mir Leid wegen dem Essen«, rief Ed, immer noch vom Schlafzimmer. »Ich hab dir doch gesagt, dass es mir leid tut!«

»Dir tut doch immer alles Leid!«, schrie ich. »Du mit deinen ewigen beschissenen Entschuldigungen!«

Klopf-klopf-klopf-klopf-klopf – das Klopfen steigerte sich zu einer Art Crescendo, dann war den Rest der Nacht Ruhe.

Ed kam aus dem Schlafzimmer, ich ging hinein und knallte die Tür hinter mir zu. Dann lag ich im Bett und dachte an jeden Abend, an dem Ed zu spät heimgekommen war, an jedes gebrochene Versprechen in unserer Ehe. Eine Stunde später kroch Ed ins Bett, aber ich tat, als schliefe ich.

In dieser Nacht hatte ich einen merkwürdigen Traum, an den ich mich am nächsten Morgen ganz klar erinnerte. Ein roter Ozean, umrahmt von Sand in einem noch dunkleren Rot. Eine Frau planschte in den roten Wellen. Sie war schön und hatte große dunkle Augen; ihr einziger Makel waren ihre wilden schwarzen Haare, verdreckte, schmutzige Locken. Ich beobachtete sie vom Ufer aus. Sie kam aus dem Ozean, und die rote Flüssigkeit perlte wie Quecksilber von ihrer Haut ab. Dann lagen wir nebeneinander im Sand. Ihre Zähne waren spitz wie die eines Raubtiers. Ich fand ihre Zähne hübsch.

»Du gefällst mir«, sagte sie. Dann streckte sie die Hand aus und wickelte eine meiner Haarsträhnen um ihren Finger. Mir stieg das Blut ins Gesicht, und ich senkte den Blick auf den roten Sand.

»Darf ich bei dir bleiben?«, fragte sie. Mit dem Zeigefinger schrieb ich ja in den roten Sand, und sie kritzelte ihren Namen daneben: Naamah.

Dann schlang sie die Arme um mich, und wir kuschelten uns aneinander wie zwei Schwestern. Ich liebte sie so sehr, und ich wünschte mir, dass wir für immer zusammenbleiben würden.

Ich war sicher, dass ich die Frau irgendwo schon einmal gesehen hatte. In den nächsten Tagen musste ich immer wieder an sie denken, ein Gefühl, wie wenn man einen Melodiefetzen einfach nicht mehr aus dem Kopf kriegt, aber vergeblich versucht, sich an das ganze Lied zu erinnern. Vor allem ihre Lippen kannte ich. Ein paar Tage später fiel mir ihr Name wieder ein. Ed und ich saßen mit unserem Frühstückskaffee und unserem Toast am Küchentisch und unterhielten uns über seine Freunde Alex und Sophia. Wir hatten uns nach dem Streit am Valentinstag nicht wirklich ausgesöhnt, sondern nur stillschweigend beschlossen, so zu tun, als wäre nichts passiert, und so lauschte ich mit halbem Ohr einer Geschichte über Alex’ Beförderung und überlegte dabei, was ich anziehen wollte, als mir plötzlich und unerwartet der Name wieder einfiel.

»Pansy!«, rief ich laut. »Ich wusste doch, dass ich die Frau kenne!«

Pansy war eine Phantasiefreundin gewesen, die ich mir mit fünf oder sechs Jahren ausgedacht hatte. Ein Mutterersatz. Ich malte mir aus, wie sie mir die Haare kämmte, mit mir eine Teeparty ausrichtete, mich abends ins Bett brachte. Meine wirkliche Mutter war an einem Herzanfall gestorben, als ich drei war, und mein Vater heiratete sehr schnell wieder, eine Frau, die sich nie Kinder gewünscht hatte. Noreen. Pansy war kein kleines Mädchen wie ich, sondern das, was ich mir unter einer Erwachsenen vorstellte, aber tatsächlich war sie eher ein Teenager. Als ungefähres Vorbild diente mir Tracy Berkowitz, eine schillernde Achtzehnjährige, die einen Block entfernt wohnte. Im Gegensatz zu Tracy war Pansy jedoch klug und einfühlsam, und sie interessierte sich für mich. Ich war nicht so einsam, dass ich den Kontakt zur Realität verloren hatte und glaubte, Pansy wäre eine echte Person. Es gab kein Trauma, keinen Realitätsverlust, kein Herumprobieren mit dem Übernatürlichen. Mir war vollkommen klar, dass ich echt war und dass Pansy nur in meiner Vorstellung existierte.