7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

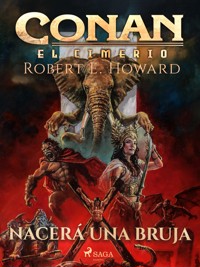

Excelente compilación de tres obras del afamado escritor Robert E. Howard: "Nacerá una bruja", "Sombras sobre Zamboula" y "Xuthal del crepúsculo", en la que acompañaremos a un Conan ya maduro en algunas de sus aventuras más adultas y violentas. Gemelas malvadas que intentan conquistar un reino mediante su brujería, ejércitos de caníbales que conspiran con ciudades enteras para alimentarse, un ser sobrenatural que despierta para desatar el caos entre dos reinos en guerra… estas aventuras de la etapa más madura de Conan el cimerio están repletas de magia, acción, combates, huidas a la desesperada, antiguas civilizaciones y el sentido de la maravilla al que nos tiene acostumbrados su autor, Robert E. Howard.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Robert E. Howard

Conan el cimerio - Nacerá una bruja (Compilación)

Translated by Rodolfo Martínez

Saga

Conan el cimerio - Nacerá una bruja (Compilación)

Translated by Rodolfo Martínez

Original title: A Witch Shall be Born

Original language: English

Copyright © 2023 SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728476666

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.

Conan el cimerio - Nacerá una bruja

1 La media luna roja

Taramis, reina de Khauran, despertó de un sueño desapacible sumida en un silencio que parecía más la quietud de una catacumba que la tranquilidad propia de un lugar de descanso. Se quedó mirando las tinieblas, preguntándose por qué se habían apagado las velas del candelabro de oro. Un racimo de estrellas iluminaba una ventana cruzada por una barra dorada, pero su luz apenas alcanzaba la habitación. Poco a poco, Taramis se dio cuenta de que había un punto luminoso en la oscuridad, frente a ella. Atónita, no podía apartar la vista. El punto creció, y su brillo se hizo más intenso a medía que se expandía y se convertía en un disco de luz fantasmal que flotaba frente a las cortinas de terciopelo. Taramis contuvo el aliento y se incorporó a medias. Un objeto más oscuro se hizo visible en el círculo de luz: una cabeza humana.

Llevada por el pánico, fue a llamar a sus doncellas, pero se tranquilizó y examinó la aparición. El brillo era aún más fantasmal que antes, y la cabeza se perfilaba con claridad. Era una mujer menuda de facciones delicadas e increíblemente serenas, con el rostro coronado por una lustrosa mata de pelo negro. Los rasgos se fueron volviendo más nítidos y su aspecto arrancó un grito de la garganta de Taramis. ¡Eran los suyos! Era como si contemplase un espejo que alterase sutilmente su reflejo para añadirle un brillo de tigresa en los ojos y la sombra de una sonrisa vengativa en los labios.

—¡Istar! —jadeó Taramis—. ¡Estoy embrujada!

La aparición se puso a hablar, con una voz que era como miel envenenada.

—¿Embrujada? ¡No, querida hermanita! No hay hechicería alguna aquí.

—¿Hermanita? —balbuceó la asombrada joven—. No tengo ninguna hermana.

—¿No la has tenido nunca? —preguntó la dulce voz, cargada de burla y veneno—. ¿Una gemela cuya carne era tan deliciosa como la tuya, ya fuera para las caricias o para los azotes?

—Sí, tuve una hermana —respondió Taramis, aún convencida de que todo aquello era una extraña pesadilla—. Pero murió.

El hermoso rostro del disco se torció en un rictus de furia. La expresión era tan temible que Taramis se echó hacia atrás, medio esperando ver el pelo de la imagen lanzarse hacia delante entre siseos.

—¡Mientes! —La acusación fue como una explosión que atravesase los labios—. ¡No murió! ¡Necia! ¡Esta farsa ha durado demasiado! Contempla la verdad, y que te revienten los ojos.

La luz culebreó de repente entre las cortinas como una serpiente en llamas e, increíblemente, las velas volvieron a encenderse en los candelabros de oro. Taramis se encogió en la tumbona de terciopelo, las esbeltas piernas plegadas bajo el cuerpo, incapaz de apartar la vista de la imagen felina que la miraba con desdén. Era como contemplar otra Taramis, idéntica hasta el último detalle en cuerpo y rostro, pero dotada de una personalidad ajena y maligna. Cada expresión del semblante de la desconocida era exactamente la opuesta a la que había en las facciones de la reina. En los ojos centelleantes brillaban la lujuria y los secretos, y la crueldad se agazapaba en la comisura de sus labios perfectos. Cada movimiento del esbelto cuerpo era pura insinuación. Su peinado imitaba el de la reina, y calzaba sandalias doradas idénticas a las de Taramis. La larga túnica de seda sin mangas, sujeta a la cintura por un ceñidor de hilo de oro, era un duplicado de la ropa de noche de la reina.

—¿Quién eres? —preguntó Taramis, jadeante, mientras contenía un escalofrío—. Explica tu presencia antes de que llame a mis camareras para que hagan venir a la guardia.

—Grita hasta que se caiga el techo —respondió la desconocida con desdén—. Tus zorras no se despertarán hasta el amanecer ni aunque el palacio estalle en llamas a su alrededor. Y tus guardias no oirán tus gritos; los han enviado al ala opuesta del palacio.

—¿Qué? —exclamó Taramis, envarada y regia—. ¿Quién ha osado dar tal orden a mis guardias?

—Yo misma, hermanita —se burló la otra—. Hace poco, antes de entrar. Me han tomado por su adorada reina. ¡Ja! ¡Y bien que he interpretado el papel! El toque justo de imperiosa dignidad suavizado con una pizca de dulzura femenina, y esos patanes de armadura y yelmo emplumado han hincado la rodilla ante mí.

Era como si una red sofocante de desconcierto se tejiera alrededor de Taramis.

—¿Quién eres? —gritó, desesperada—. ¿Qué locura es está? ¿Por qué has venido?

—¿Quién soy? —La pregunta sonó como el siseó de una serpiente. La joven se acercó al pie de la cama, agarró el hombro de la reina con dedos engarfiados y se inclinó hasta que los ojos de ambas quedaron a la misma altura. Bajo el hechizo de aquella mirada hipnótica, la reina olvidó el ultraje sin precedentes que suponía poner las manos con violencia sobre la carne real—. ¡Idiota! —rechinó entre dientes—. ¿Todavía lo preguntas? ¿Es que no lo sabes? ¡Soy Salomé!

—¡Salomé! —Taramis aspiró la palabra, y se le erizó el vello mientras aceptaba la verdad increíble y paralizadora de aquel nombre—. Creí que habías muerto al nacer —dijo en un susurro.

—Como muchos otros. Me llevaron al desierto para morir. ¡Perros! Un bebé sollozante cuya vida no era ni la llamita de una vela. ¿Y sabes por qué querían darme muerte?

—Oí…, oí la historia… —tartamudeó Taramis.

Salomé lanzó una carcajada rabiosa y se golpeó el pecho. El escote de la túnica mostró la parte superior de los firmes senos, y entre ellos asomó una extraña marca: una media luna, roja como la sangre.

—¡La marca de la bruja! —gritó Taramis, echándose hacia atrás.

—¡Sí! —La risa de Salomé cortaba como un puñal emponzonado—. ¡La maldición de los reyes de Khauran! En los mercados relatan la historia, hermanita, y menean la barba y ponen los ojos en blanco. ¡Meapilas cobardes! Dicen que la primera reina de nuestro linaje yació con un demonio de las tinieblas, que le dio una hija cuyo recuerdo perdura en las leyendas más tenebrosas. Y a partir de entonces, en la dinastía askhaurana nace cada siglo una niña con una media luna escarlata entre los pechos, que marca su destino.

»“Cada siglo nacerá una bruja”, dice la antigua maldición. Y así sucede siempre. A algunas las mataron al nacer, como pretendían hacer conmigo. Otras vagaron por el mundo como brujas, altivas hijas de Khauran, con la luna infernal ardiendo entre los pechos de marfil. Todas se llaman Salomé. Como yo. Siempre es Salomé, la bruja. Siempre será Salomé, la bruja, aunque las montañas de hielo desciendan del polo y suman en ruinas la civilización, y un nuevo mundo se alce de las cenizas del antiguo. Incluso entonces habrá Salomés que recorran el mundo para atrapar los corazones de los hombres con su magia, para bailar ante los reyes, para ver caer las cabezas de los sabios a su placer.

—Pero… pero… —tartamudeó Taramis.

—¿Sí? —Los ojos brillantes ardían como fuegos secretos—. Me llevaron al desierto, más allá de los límites de la ciudad, y me dejaron desnuda en la arena ardiente bajo el sol abrasador. Se fueron y quedé a merced de los chacales, los buitres y los lobos del desierto.

»Pero la vida se aferraba a mí con más fuerza que a la gente común, pues participa de la esencia de las fuerzas que burbujean en los negros abismos de lo ignoto. Pasaban las horas y el sol me azotaba como las llamas del infierno, pero no morí, y aún recuerdo parte de ese tormento, de un modo confuso y lejano, como se recuerda un sueño. De pronto llegaron camellos y a sus lomos había hombres de piel amarilla con túnicas de seda, que hablaban una lengua extraña. Se habían alejado de la pista de las caravanas. Pasaron a mi lado; su caudillo me vio y reconoció el cuarto creciente escarlata de mi pecho. Me recogió y salvó mi vida.

»Era un mago de la lejana Khitai, que volvía a su reino tras un viaje a Estigia. Me llevó a Paikang, la de torres moradas cuyos minaretes se alzan entre las selvas de bambú festoneadas de enredaderas. Allí crecí, y me hice mujer bajo su tutela. La edad había aumentado su negra sabiduría y no había debilitado sus poderes malignos. Me enseñó muchas cosas…

Se detuvo con una sonrisa enigmática, que le llenó los ojos de un brillo taimado y misterioso. Luego meneó la cabeza.

—Acabó alejándome de sí, diciendo que nunca sería nada más que una vulgar bruja a pesar de sus enseñanzas y que no era digna de recibir la poderosa magia que podía enseñarme. Podría haberme hecho reina del universo y haber gobernado el mundo entero a través de mí, dijo, pero no era más que una zorra de las tinieblas. ¿Y qué? Nunca soporté estar encerrada en una torre de oro, horas y horas con la vista clavada en un globo de cristal, murmurando encantamientos escritos en piel de serpiente con sangre de virgen, encorvada sobre polvorientos volúmenes escritos en lenguas olvidadas.

»Me dijo que era una criatura demasiado terrenal y que no era digna de rozar los abismos cósmicos de la alta hechicería. Sea. Este mundo tiene todo lo que deseo: poder; pompa y boato; hombres hermosos y mujeres delicadas; amantes y esclavos. Me dijo lo que era yo y me habló de la maldición de mi legado. Por eso he vuelto, para tomar aquello que me pertenece tanto como a ti. Y ahora es mío por derecho de posesión.

—¿Qué quieres decir? —Taramis se incorporó, ya liberada del estupor y el miedo, y se enfrentó a su hermana—. ¿Crees que por haber drogado a unas pocas doncellas y haber engañado a un puñado de mis guardias ya tienes el trono de Khauran? ¡Aún soy la reina! Te concederé un puesto de honor como mi hermana, pero…

Salomé rio, llena de odio.

—¡Qué generoso por tu parte, hermanita! Pero antes de que me pongas en mi lugar, ¿querrías tal vez hablarme de esos soldados que acampan en la llanura, frente a los muros de la ciudad?

—Son los mercenarios shemitas de Constantius, el voivoda kothio de las Compañías Libres.

—¿Y qué hacen en Khauran? —susurró Salomé.

Taramis comprendió que se estaba burlando de ella de alguna manera que no entendía, pero respondió con toda la dignidad que pudo reunir:

—Constantius ha pedido permiso para cruzar las fronteras de Khauran de camino a Turán. Se ha puesto bajo nuestra custodia para responder del buen comportamiento de sus tropas mientras estas estén en mis dominios.

—¿Y acaso Constantius no ha pedido tu mano hoy mismo? — siguió Salomé.

—¿Cómo lo sabes? —preguntó Taramis, desconcertada, a lo que Salomé encogió con los esbeltos hombros.

—¿Rehusaste, hermanita?

—¡Pues claro! —exclamó Taramis, rabiosa—. Tú misma eres una princesa askhaurana. ¿Supones acaso que la reina de Khauran podría recibir una proposición semejante con algo que no fuera desdén? ¿Esposa de un aventurero sanguinario, un hombre exiliado de su propio reino a causa de sus crímenes, caudillo de una simple banda organizada de saqueadores y asesinos a sueldo?

»Nunca debería haberle permitido traer a sus barbudos matones a Khauran. Pero está prácticamente preso en la torre sur, custodiado por mis soldados. Mañana le diré que ordene a sus tropas que abandonen el reino. Seguirá cautivo hasta que hayan cruzado la frontera. Entre tanto, mis soldados vigilan las murallas, y lo he advertido de que responderá de cualquier atropello perpetrado contra los aldeanos o los pastores por sus mercenarios.

—¿Confinado en la torre sur, dices?

—Así es. ¿Por qué lo preguntas?

Como única respuesta, Salomé dio una palmada y, alzando la voz con un gorgoteo de cruel diversión, proclamó:

—La reina te concede audiencia, Halcón.

Se abrió una puerta cubierta de arabescos dorados y una esbelta figura entró en la habitación. Al verla, Taramis lanzó un grito de furia y asombro.

—¡Constantius! ¡Osas entrar en mis aposentos!

—Así es, majestad. —Inclinó la morena cabeza de rapaz en una reverencia burlona.

Constantius, también conocido como Halcón, era alto, de espaldas amplias y cintura estrecha, elegante y fuerte como acero flexible. Era bien parecido, a su manera aquilina y despiadada. Tenía el rostro oscurecido por el sol, y el pelo, que caía abundante desde una frente elevada y estrecha, era negro como ala de cuervo. Los ojos oscuros eran penetrantes y agudos, y el fino bigote negro acentuaba la línea despiadada de los labios. Llevaba botas de cuero de Kórdava, y medias y jubón de seda oscura, deslustrados por el uso y las manchas de óxido de la armadura.

Torció el bigote y sus ojos examinaron a la encogida reina con un descaro que le hizo estremecerse.

—Por Istar, Taramis —dijo con voz sedosa—. Te encuentro mucho más apetecible con tu ropa de dormir que con tus vestiduras regias. ¡Sin duda esta será una noche auspiciosa!

El miedo asomó a los oscuros ojos de la reina. No era tonta; sabía que Constantius nunca se habría atrevido a ultrajarla de aquel modo de no jugar sobre seguro.

—¡Estás loco! Puede que esté a tu merced en esta habitación, pero tú lo estás a la de mis súbditos, que te harán pedazos si me pones un dedo encima. Vete si quieres vivir.

Salomé y Constantius lanzaron una carcajada burlona, y la primera hizo un gesto de impaciencia.

—Basta ya de esta farsa y pasemos al acto siguiente. Escucha, hermanita: fui yo quien trajo a Constantius. Cuando decidí hacerme con el trono de Khauran busqué a alguien que me ayudase y elegí al Halcón, básicamente por su carencia de todo lo que se suelen considerar cualidades honradas.

—Estoy sobrecogido, alteza —murmuró Constantius sardónicamente, mientras hacía una reverencia.

—Lo envié a Khauran y, en cuanto sus hombres estuvieron acampados más allá de las murallas y él en palacio, entré en la ciudad por la poterna del muro occidental. Los idiotas que la guardaban creyeron que eras tú, que regresabas de alguna aventura nocturna…

—¡Maldita! —La mejillas de Taramis se inflamaron de resentimiento, y la rabia dio al traste con su flema real.

Salomé sonrió.

—Estaban tan sorprendidos y asombrados como cabía esperar, pero me dejaron pasar sin hacer preguntas. Entré en palacio del mismo modo y ordené a los atónitos guardias que se fueran, igual que a los que vigilaban a Constantius en la torre sur. Luego he venido y me he ocupado de las camareras de la antecámara.

Los dedos de Taramis se engarfiaron.

—¿Y ahora, qué? —preguntó con voz temblorosa.

—¡Escucha! —Salomé ladeó la cabeza. Por las ventanas entraba un sonido metálico, como si pasasen cerca hombres cubiertos de armadura. Se oyeron voces hoscas que hablaban en una lengua extranjera, y gritos de alarma mezclados con ellas.

—El pueblo despierta y está intranquilo —dijo Constantius, sardónico—. Mejor que vayas a calmarlos, Salomé.

—Llámame Taramis. Tenemos que acostumbrarnos.

—¿Qué has hecho? —gritó Taramis—. ¿Qué has hecho?

—He ido a las puertas y he ordenado que las abran —respondió Salomé—. Estaban perplejos, pero han obedecido. Lo que oyes es el ejército de Halcón, que entra en la ciudad.

—¡Demonio! —gritó Taramis—. ¡Has traicionado a mi pueblo haciéndote pasar por mí! ¡Me has convertido en una traidora! No, iré y les hablaré…

Con una risa perversa, Salomé la agarró de la muñeca y la empujó hacia atrás. La magnífica flexibilidad de la reina era inútil contra la fuerza vengativa que animaba los delgados brazos de Salomé.

—¿Sabes cómo llegar a las mazmorras del palacio, Constantius? —dijo la bruja—. Bien. Llévate a este volcán y enciérralo en la celda mejor guardada. Los carceleros están drogados; ya me he ocupado de ello. Envía a alguien a que los degüelle antes de que despierten. Nadie debe saber lo que ha ocurrido esta noche. A partir de ahora soy Taramis, y Taramis no es más que una prisionera sin nombre en un calabozo desconocido.

Constantius sonrió y mostró los blancos dientes bajo el bigote.

—Bien, pero supongo que no me negarás un poco de… diversión, ¿no?

—¿Yo? ¡No! Doma a esa perra desdeñosa como te plazca.

Con una risa perversa, Salomé arrojó a su hermana en brazos del kothio, dio media vuelta y salió por la puerta que daba al pasillo exterior.

El terror abrió de par en par los hermosos ojos de Taramis mientras forcejeaba, rígida, entre los brazos de Constantius. Ante la amenaza contra su cuerpo había olvidado al ejército de las calles y el insulto a su realeza. Lo único que podía sentir era miedo y vergüenza mientras encaraba el cinismo desatado en los ojos ardientes y burlones de Constantius, y notaba los rudos brazos que la aplastaban.

Salome recorría a toda prisa el pasillo exterior. Sonrió malévola al oír el grito de desesperación que resonó por todo el palacio.

2 El árbol de la muerte

Las calzas y camisa del joven soldado estaban manchadas de sangre seca, cubiertas de sudor y sucias de tierra. Le brotaba sangre de un profundo tajo en el muslo, y de los cortes del pecho y el hombro. El sudor hacía relucir el rostro lívido, y tenía los dedos engarfiados alrededor de la cubierta del diván sobre el que yacía. Sus palabras reflejaban un sufrimiento mental muy superior al puro dolor físico.

—¡Tiene que haberse vuelto loca! —repetía una y otra vez, como si aún no terminara de creer lo que había ocurrido—. ¡Es como una pesadilla! ¡Taramis, amada por toda Khauran, traicionando a su pueblo por ese diablo de Koth! Ay, Istar, ¿por qué no he muerto? Mejor morir que ver a nuestra reina convertida en una traidora y una ramera.

—No hables, Valerius —le rogó la joven que lo lavaba y vendaba con manos temblorosas—. Por favor, amor mío, no hables. Harás que se te reabran las heridas. No me atrevo a convocar a una sanguijuela…

—No —murmuró el joven herido—. Los demonios de barba azul de Constantius están registrando la ciudad en busca de khauraníes heridos. Colgarán a todo aquel cuyas heridas indiquen que ha luchado contra ellos. Oh, Taramis, ¿cómo has podido traicionar a un pueblo que te adoraba?