9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

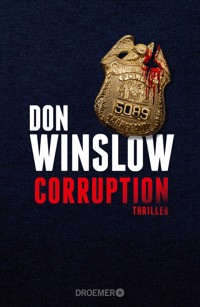

Das faszinierende Krimi-Epos des amerikanischen Bestseller-Autors Don Winslow In den Straßenschluchten von New York entwirft der internationale Star-Autor Don Winslow ein alptraumhaft realistisches Szenario von Drogen, Menschenhandel und Mord. Eine todbringende Allianz von staatlichen Stellen und organisiertem Verbrechen: Sie sehen sich als Elitetruppe der Polizei, eine verschworene Einheit, ausgestattet mit weitreichenden technischen und rechtlichen Möglichkeiten. Gemeinsam sollen sie für Ruhe und Ordnung in ihrem Revier sorgen, dem nördlichen Manhattan. Und genau das tun sie. Hier gelten ihre Spielregeln, hier geschieht nichts ohne ihr Wissen. Doch die Truppe ist extremem Stress ebenso ausgesetzt wie extremen Risiken ... und extremen Verlockungen ... Ein gefeierter Thriller über die kriminellen Machenschaften der New Yorker Polizei. Ein Meisterwerk von Don Winslow – erschütternd, brutal und unnachgiebig. »Don Winslows "Corruption" ist faszinierend, eine echter Wurf. Stellen Sie sich "Der Pate" vor, aber mit Cops. So gut ist es.« – Stephen King »Mit eindringlicher Menschlichkeit in den tragischen Details und mit einer epischen Monumentalität, die geradezu an Shakespeare erinnert – vermutlich der beste Cop-Roman aller Zeiten.« – Lee Child »In diesem epischen Roman voll niederschmetternder moralischer Komplexität blickt Don Winslow durch die Augen eines höchst erfahrenen und korrupten Polizisten tief in die Seele des modernen Amerika. Leser von modernen Meistern wie Don DeLillo, Richard Price und Geroge Pelecanons werden reichlich belohnt werden.« – Publishers Weekly »Don Winslow hat das kreiert, was wahrscheinlich zum Inbegriff des Polizei-Romans werden wird.« – Booklist

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 616

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Don Winslow

CORRUPTION

Thriller

Aus dem Amerikanischen von Chris Hirte

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

In den Straßenschluchten von New York lässt der internationale Star-Autor Don Winslow ein alptraumhaft realistisches Szenario von Drogen, Menschenhandel, Mord entstehen. Er zeichnet die todbringende Allianz von staatlichen Stellen und organisiertem Verbrechen: Sie sehen sich als Elitetruppe der Polizei, eine verschworene Einheit, ausgestattet mit weitreichenden technischen und rechtlichen Möglichkeiten. Gemeinsam sollen sie für Ruhe und Ordnung in ihrem Revier sorgen, dem nördlichen Manhattan. Und genau das tun sie. Hier gelten ihre Spielregeln, hier geschieht nichts ohne ihr Wissen. Doch die Truppe ist extremem Stress ebenso ausgesetzt wie extremen Risiken … und extremen Verlockungen …

Don Winslows neues Meisterwerk – erschütternd, brutal und unnachgiebig.

Inhaltsübersicht

Widmung

Einführung

Prolog

Erster Teil

Harlem, New York City [...]

Eigentlich war die Gründung [...]

Wie Sie sicher wissen«, [...]

Die Truthahn-Aktion hat sich [...]

Er schläft nur eine [...]

Zweiter Teil

New York März

Malone sitzt DeVon Carter [...]

Der Bowling-Abend hat bei [...]

Sie schnappen ihn, als [...]

Wo warst du denn?«, [...]

Kaum ist er zurück, [...]

Isobel Paz, Bundesanwältin des [...]

Am nächsten Morgen betritt [...]

Malone und Russo haben [...]

Malone trifft sein Team [...]

Es wird schon dunkel, [...]

Die Waffen sind auf [...]

Claudette sieht richtig süß [...]

Schon wieder das Handy.

Detective Sergeant Rafael Torres [...]

Sie treffen sich auf [...]

Malone verstaut die Geldkoffer [...]

Am späten Samstagnachmittag hat [...]

Der Sonntag fängt an [...]

Ich hab’s vermasselt«, sagt [...]

Ned Chandler wohnt in [...]

Er liegt im Tiefschlaf, [...]

Dritter Teil

Gerard Berger setzt sich [...]

Es gibt Hitze, und [...]

Morningside Park.

Der Kerl hat vielleicht [...]

Malone betritt, was einmal [...]

Am Morgen sieht Malone [...]

Es war Nasty Ass, [...]

Malones Zellentür geht auf, [...]

Das Gebäude der Taskforce [...]

Mount Morris, ein altes [...]

Sie erwarten ihn in [...]

New York, vier Uhr [...]

Das eine Mal fuhr [...]

»Auch Cops sind Menschen«, sagte sie leichthin.

»Bei den Anfängern soll es das geben, wie ich hörte.«

Raymond Chandler, Lebwohl, mein Liebling

Einführung

Dass Denny Malone einmal im FBI-Gefängnis Park Row landen würde, hätte wohl keiner für möglich gehalten.

Eher der Bürgermeister von New York, der Präsident der Vereinigten Staaten, der Papst – aber doch nicht Dennis John Malone.

Hero-Cop und Sohn eines Hero-Cops.

Altgedienter Detective bei der Manhattan North Special Taskforce, der gefeierten Elitetruppe des NYPD.

Einer, der weiß, was alles hinter den Kulissen passiert, wer alles eine Leiche im Keller hat. Denn oft genug hat er mitgeholfen, sie zu verstecken.

Malone, Russo, Billy O und Big Monty machten die Straßen sicher für die anständigen Bürger, damit sie ungestört ihren Geschäften nachgehen konnten. Malone und seine Leute waren die Herren der Straße, und sie regierten wie die Könige. Für sichere Straßen zu sorgen, war ihr Beruf und ihre Leidenschaft, und wenn sie, falls nötig, auch mal über die Stränge schlugen oder fünfe gerade sein ließen, so gehörte das einfach zu ihrem Job.

Die meisten Menschen haben natürlich keine Ahnung, was alles so getan werden muss, damit sie sich sicher fühlen können, und das ist auch gut so.

Vielleicht meinen sie, sie müssten es wissen, aber in Wirklichkeit wollen sie das nicht.

Malone und seine Taskforce waren keine gewöhnlichen Cops. Unter den circa achtunddreißigtausend New Yorker Cops waren sie die absoluten Stars – die Besten, die Schnellsten, die Härtesten, die Fiesesten.

The North Manhattan Special Taskforce.

Die »Force« fuhr wie ein eisiger Sturmwind durch die Straßen, Höfe, Sportplätze, Parks und Baustellen von Manhattan und fegte allen Dreck und Unrat weg.

Der scharfe Wind drang durch jede Ritze, in die Treppenhäuser der Wohnsilos, in die Hinterzimmer der Sozialstationen, in die versteckten Heroinlabors, in die Penthouses des Geldadels, in die Condos der Neureichen. Vom Columbus Circle bis zur Henry Hudson Bridge, vom Riverside Park bis zum Harlem River, den Broadway hoch, die Lenox runter. Er pfiff durch die Straßen der Upper West Side, durch Harlem, Washington Heights und Inwood, und wenn es irgendein Geheimnis gab, das die Force nicht kannte, dann nur, weil es keiner auch nur zu flüstern, vielleicht noch nicht einmal zu denken wagte.

Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel, dreckige Deals und sexuelle Gewalt, Einbrüche und Überfälle – Verbrechen, die auf Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch ausgeheckt werden, bei Kohlsalat und Brathähnchen, bei Jerk Pork, Pasta marinara oder Gourmetplatten in den Fünfsternerestaurants einer City, die auf Gier errichtet ist und für den Profit lebt: Die Force interessierte sich für alles, was so lief, aber in erster Linie für Waffen und Drogen, denn Waffen töten, und Drogen heizen das Töten an.

Jetzt sitzt Malone in einer Verwahrzelle, und es herrscht Windstille – die Stille im Auge des Sturms, der kurze Moment, da man denkt, es ist vorbei, doch dann bricht der Sturm erst richtig los. Denny Malone in FBI-Haft? Das heißt, er ist aus dem Verkehr gezogen, niemand kommt mehr an ihn ran, weder seine Vorgesetzten noch die Staatsanwälte.

Die Angst geht um beim NYPD, denn Malone weiß zu viel. Er könnte die halbe Polizeiführung ans Messer liefern, er könnte den gesamten New Yorker Justizapparat lahmlegen, er könnte den Kopf des Bürgermeisters auf dem sprichwörtlichen silbernen Tablett servieren, mit mehreren Immobilienmilliardären und mindestens einem Kongressabgeordneten als Zugabe.

Als sich rumsprach, dass Malone im FBI-Knast saß, brach bei allen, die etwas zu verbergen hatten, Panik aus. Sie verkrochen sich in ihre Löcher, obwohl sie wussten, dass keine Mauer hoch genug, kein Keller tief genug war – weder in der Polizeizentrale noch im Kriminalgericht, weder in der Bürgermeistervilla noch in den Penthouse-Palästen der Fifth Avenue –, um sie vor Denny Malones Enthüllungen zu schützen.

Wenn Malone die ganze City ins Verderben stürzen will, kann ihn keiner aufhalten.

Andererseits: Niemand war je wirklich sicher vor Malone und seiner Crew.

Malones Leute haben Schlagzeilen gemacht – sie waren die Stars der Lokalpresse, der Lokalsender. Man erkannte sie auf der Straße, der Bürgermeister nannte sie beim Vornamen, sie kriegten Freikarten für den Madison Square Garden, für sämtliche Football- und Baseballstadien, und betraten sie irgendein beliebiges Restaurant, eine Bar oder einen Club in der City, wurden sie behandelt wie Könige.

Und das unangefochtene Oberhaupt dieser Alphatiere war Denny Malone. Wo immer er auftauchte, blieben die Cops stehen und starrten ihn an, Lieutenants grüßten ihn, selbst Captains hüteten sich, ihm auf die Zehen zu treten.

Er hatte sich den Respekt redlich verdient.

Unter anderem (wozu reden von den Raubüberfällen, die er vereitelte, von der Kugel, die er sich einfing, von dem Kind, das er dem Kidnapper entriss, von den vielen Festnahmen, die er für sich verbuchte?) verband sich mit Malone und seiner Crew der größte Drogenfund in der Geschichte New Yorks.

Fünfzig Kilo Heroin.

Ein dominikanischer Dealer verlor dabei sein Leben.

Und ein todesmutiger Cop.

Malones Crew trug ihn zu Grabe – mit Dudelsäcken, Trauerschleifen, Flaggenritual – und ging sofort wieder an die Arbeit, denn Gangster kennen keine Pietät. Wer die Straße sauber halten will, muss auf die Straße gehen – Tag und Nacht, am Wochenende, an Feiertagen, wie es gerade kommt. Die Frauen der Cops wissen, was ihre Männer unterschrieben haben, und ihre Kinder lernen früh, dass es Daddys Job ist, die Bösewichter hinter Gitter zu bringen.

Nur dass er jetzt selbst hinter Gittern sitzt, auf der Blechbank einer Verwahrzelle, in die er sonst immer seine Festnahmen steckte. Er sitzt nach vorn gebeugt, den Kopf in die Hände gestützt, sorgt sich um seine Leute und fragt sich, was aus ihnen wird, denn schließlich war er es, der sie reingerissen hat.

Sorgt sich um seine Familie – seine Frau, die nichts unterschrieben hat, seine zwei Kinder, die noch zu klein sind, um das hier zu verstehen, ihm aber später zum Vorwurf machen werden, dass sie ohne ihren Dad aufwachsen mussten.

Dann ist da noch Claudette.

Total aufgeschmissen ohne ihn.

Sie steht auf dem Schlauch, sie braucht ihn, und er ist nicht da.

Weder für sie noch für sonst wen, und er weiß auch nicht, was aus all den anderen werden soll, die ihn brauchen.

Er starrt auf die Zellenwand, aber die Zellenwand gibt keine Antworten.

Zum Beispiel auf die Frage, wie es so weit hatte kommen können.

Mach dir nichts vor, sagt er sich. Sei ehrlich, wenigstens zu dir selbst. Es ist alles aus. Du hast keine Zukunft mehr – außer der Unendlichkeit.

Du weißt genau, warum du hier gelandet bist.

Du kennst den Weg, Schritt für Schritt.

Unser Ende sagt etwas über unsere Anfänge. Aber umgekehrt trifft das nicht zu.

Als Malone ein kleiner Junge war, lehrten ihn die Nonnen, dass Gott – und nur Gott – alles über uns weiß, schon vor der Geburt: wie lange wir leben und wann wir sterben, wer oder was aus uns wird.

Warum zum Teufel hat er’s mir dann nicht verraten?, sagt sich Malone. Mir einen Tipp gegeben, mir einen Gong verpasst? – Hey, du Trottel, du bist falsch abgebogen! Dort geht’s lang!

Aber nein. Nichts.

Nach allem, was er in achtzehn Dienstjahren gesehen und erlebt hat, ist Malone nicht gut auf Gott zu sprechen, und vermutlich beruht das auf Gegenseitigkeit. Er hätte eine Menge Fragen an Gott, aber wenn er ihn je zu fassen kriegt, nimmt sich der Kerl wahrscheinlich einen Anwalt oder schickt seinen Sohn vor.

Die achtzehn Dienstjahre haben Malone den Glauben gekostet, und als der Moment kam, dass er dem Teufel ins Auge sah, war er nur noch einen Abzugswiderstand von fünf Kilo vom Mord entfernt.

Fünf Kilo Schwerkraft.

Es war Malones Finger, der abdrückte, aber vielleicht war es auch die stetig gewachsene Schwerkraft der achtzehn Dienstjahre, die ihn, Malone, nach unten zog.

Dorthin, wo er jetzt gelandet ist.

Dass es jemals so kommen würde, hätte er nicht für möglich gehalten, damals beim Abschluss der Polizeiakademie, als er jubelnd die Mütze hochwarf und den Amtseid ablegte – am glücklichsten, strahlendsten Tag seines Lebens. Alles hätte er für möglich gehalten, aber das nicht.

Angetreten hatte er seine Laufbahn auf geraden Wegen, den Blick fest auf seinen Leitstern gerichtet.

Kleine Sünden fallen zunächst mal nicht ins Gewicht. Doch im Lauf der Jahre summieren sie sich, man entfernt sich immer weiter vom vorgezeichneten Kurs, und wenn man endlich merkt, dass man sich verrannt hat, ist der Rückweg abgeschnitten.

Man kann nicht auf Anfang zurück und neu starten.

Nicht im wirklichen Leben.

Denny Malone hätte einiges drum gegeben.

Was heißt einiges? Er hätte alles drum gegeben.

Weil er nicht für möglich gehalten hätte, jemals in der Park Row zu landen, im Bundesgefängnis des FBI. Keiner hätte das für möglich gehalten. Außer vielleicht Gott. Aber der sagt ja nichts.

Trotzdem sitzt er jetzt hier fest.

Ohne Dienstwaffe, ohne Dienstmarke oder irgendeinen Hinweis darauf, was und wer er ist.

Was und wer er war.

Korrupt.

Ein dirty Cop.

Prolog

Der Zugriff

Lenox Avenue,

Honey.

Midnight.

And the gods are laughing at us.

Langston Hughes, Lenox Avenue: Midnight

New York City, vier Uhr morgens.

Wenn die Stadt, die niemals schläft, mal kurz die Augen zumacht.

Denny Malone fährt langsam die Lenox Avenue hoch, das Rückgrat von Harlem.

Hinter den Fenstern schlafen die Menschen, oder sie liegen schlaflos, träumen oder schlafen traumlos. Manche turteln, manche streiten, manche machen beides, manche lieben sich und machen Babys. Sie brüllen, fluchen oder flüstern Zärtlichkeiten, die nicht für die Straße bestimmt sind. Die einen wiegen ihre Kinder in den Schlaf, die anderen stehen schon auf, um sich in den nächsten Arbeitstag zu stürzen, und wieder andere hinter diesen Fenstern portionieren kiloweise Heroin und füllen es in Zellophantütchen, um den Junkies ihre Guten-Morgen-Dröhnung zu verschaffen.

Die beste Zeit für den Zugriff, sagt sich Malone, ist die tote Zeit – nachdem die Mädels von der Straße weg sind und bevor die Straßenreinigung kommt. Nach Mitternacht passiert nichts Gutes, pflegte sein Vater zu sagen, und der wusste, wovon er sprach. Er war Cop in dieser Gegend, kam morgens nach Hause, Mord in den Augen, Tod in der Nase und einen Eisklumpen im Herzen, der nie schmolz und ihn schließlich umbrachte. Stieg eines Morgens in der Einfahrt aus dem Auto, und sein Herz blieb stehen. Die Ärzte sagten, er war auf der Stelle tot.

Malone fand ihn dort.

Er war acht Jahre alt und wollte zur Schule, als er das Uniformblau in dem schmutzigen Schneehaufen sah, den er gemeinsam mit seinem Dad zusammengekehrt hatte.

Jetzt ist es noch dunkel, aber die Hitze ist schon da. Wieder so ein Sommer: Der Alte da oben weigert sich, die Heizung zu drosseln oder die Klimaanlage einzuschalten, und die City dreht langsam durch. Eine aggressive Spannung liegt in der Luft, der Geruch von Pisse, Schweiß und Müll. Säuerlich und faulig morbid wie das Parfüm einer alten Hure.

Denny Malone liebt diesen Geruch.

Selbst am Tag, wenn es brüllend heiß ist und der Verkehr tobt, wenn die Bangers an den Ecken rumhängen, wenn die Bassboxen dröhnen, wenn Flaschen, Dosen und dreckige Windeln aus den Fenstern der Wohnsilos fliegen und die Hundescheiße zum Himmel stinkt, würde er diesen Ort mit keinem anderen tauschen.

Das ist seine Stadt, sein Hoheitsgebiet, seine Welt.

Jetzt fährt er die Lenox rauf, durch die Gegend am Mount Morris Park mit den alten Backsteinfassaden und den vertrauten Wahrzeichen – links die zwei Türmchen des Ebenezer Gospel Tabernacle, wo sonntags die Choräle mit Engelsstimmen über die Straße tönen, dann die markante Turmspitze der Ephesus Adventistenkirche und gleich danach Harlem Shake – kein Tanzschuppen, sondern eins der besten Burgerlokale der City.

Dann die verblassten Highlights – die Lenox Lounge mit der roten Vorderfront und dem berühmten Neon-Schriftzug. Billie Holiday sang hier, Miles Davis und John Coltrane bliesen sich hier die Seele aus dem Leib, James Baldwin, Langston Hughes und Malcolm X hielten hier Hof. Jetzt sind die Fenster mit Packpapier verklebt, die Leuchtschrift leuchtet nicht mehr, aber man redet von Wiedereröffnung.

Malone glaubt nicht dran.

Nur im Märchen dreht sich die Zeit zurück.

Der Wagen kreuzt die 125th Street, auch Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. genannt.

Immobilienspekulanten haben diese Gegend gentrifiziert, und jetzt heißt sie »SoHa«. Das Todesurteil für jedes lebendige Viertel, diese schicken Abkürzungen, denkt Malone. Selbst Dantes untersten Höllenkreis könnte man mit dem Namen »LoHel« zum teuren Szeneviertel machen.

Vor fünfzehn Jahren gab es hier nur tote Ladenzeilen, jetzt liegt die Gegend voll im Trend. Neue Restaurants, Bars und Straßencafés für die schwarze Mittelklasse und für Weiße, die sich hip fühlen wollen. Manche Condos in den neuen Hochhäusern gehen für zweieinhalb Millionen weg.

Beim Wort Harlem, sagt sich Malone, denkt man heute entweder an »Apollo Theatre« oder an »Immobilienhype«. Die großen Locations gegen das große Geld.

Doch in den alten Wohntürmen und weiter nördlich herrscht noch immer das Ghetto.

Malone passiert das Red Rooster, die Heimat von Ginnys Supper Club.

Es gibt hier auch weniger berühmte Adressen, die ihm genauso viel bedeuten. Er hat Trauerfeiern in Bailey’s Funeral Home besucht, Flaschenbier bei Lenox Liquors gekauft, wurde in der Notaufnahme des Harlem Hospital zusammengeflickt, hat auf dem Spielplatz mit dem »Big L«- Wandbild Streetball gespielt, durch die schusssichere Scheibe des Kennedy Fried Chicken seinen Lunch bestellt, auf dem Dach seines Mietshauses gekifft, im Fort Tryon Park auf den Sonnenaufgang gewartet.

Weitere vergessene Locations ziehen vorbei: der alte Savoy Ballroom und der Cotton Club, lange vor seiner Zeit eingegangen. Relikte der letzten Harlem-Renaissance, die an das erinnern, was mal war und nie wiederkommt.

Aber die Lenox ist voller Leben.

Man spürt förmlich das Pulsieren der U-Bahn, die unter der Straße verläuft. Malone fuhr immer mit der Linie 2, die damals »The Beast« hieß.

Jetzt kommt Black Star Music, dann die Mormonenkirche, dann African-American Foods. Als sie am Ende der Lenox ankommen, sagt Malone: »Einmal um den Block.«

Phil Russo, der am Steuer sitzt, biegt links in die 147th ein und fährt um den Block: die 7th Avenue runter und wieder links auf die 146th, vorbei an dem geräumten Mietshaus, das der Besitzer den Ratten und Schaben überlässt, in der Hoffnung, dass es von irgendeinem Junkie abgefackelt wird. Dann kassiert der Besitzer die Versicherung und verkauft das Grundstück.

Win-win.

Malone hält Ausschau nach verdächtigen Typen oder nach Cops, die die Nachtschicht im Streifenwagen zu einem Schläfchen nutzen. Ein einsamer Aufpasser steht vor der Tür. Grünes Halstuch, grüne Nikes mit grünen Schnürsenkeln – ein Trinitario.

Malones Crew beobachtet das Heroinlabor in der zweiten Etage schon den ganzen Sommer. Die Mexikaner liefern das Zeug an Diego Peña, einen Dominikaner, der den New Yorker Markt kontrolliert. Peña füllt die Kilopackungen in winzige Tütchen ab und verteilt sie an die Domos, an die Trinitarios, an die schwarzen und die puerto-ricanischen Gangs in den Wohnsilos.

In der Mühle herrscht heut Hochbetrieb.

Jede Menge Dope.

Jede Menge Geld.

»Fertigmachen«, sagt Malone und prüft die Sig Sauer P226 an seiner Hüfte. Eine Beretta 8000D Mini-Cougar steckt in einem Holster hinter seinem Rücken, direkt unter dem Saum der neuen Keramik-Schussweste.

Alle seine Leute müssen jetzt solche Westen tragen. Big Monty findet sie zu eng, doch Malone hat dafür nur Spott übrig: »In deinem Sarg wird’s noch enger.«

Bill Montague alias Big Monty hält auf Stil. Selbst im Sommer trägt er seinen Trilby mit dem zu schmalen Rand und der roten Feder an der linken Seite. In seinem Mundwinkel klemmt eine kalte Montecristo, und seine einzige Konzession an die Hitze ist ein extraweites Guayabera-Hemd über der Khakihose.

Phil Russos Pumpgun, eine 12-kalibrige Mossberg 590 mit 20-Zoll-Lauf und Keramikpulver-Munition lehnt neben seinen spitzen, auf Hochglanz polierten roten Lackschuhen. Die Schuhe passen zu seiner Haarfarbe – Russo ist der seltene Fall eines rothaarigen Italieners. Als Malone ihn einmal mit der Bemerkung aufzog, da habe sich wohl ein Ire an seiner Mutter vergriffen, gab ihm Russo postwendend Bescheid: Er sei kein Alkoholiker und müsse sein Teil nicht mit der Lupe suchen.

Billy O’Neills Ausrüstung besteht aus einer HK MP5 Maschinenpistole, zwei Blendgranaten und einer Rolle Klebestreifen. Billy ist der Jüngste von ihnen, doch er weiß sich in allen Lebenslagen zu helfen.

Mumm hat er auch.

Nein, Billy drückt sich nicht vor der Gefahr. Sein Problem ist eher das Gegenteil – er schießt zu schnell. Das liegt an seinem irischen Temperament. Er sieht nicht nur aus wie Kennedy, er hat auch dessen Schwächen. Ist immer scharf auf Mädchen, und sie sind scharf auf ihn.

Wenn die vier jetzt reingehen, dann in voller Montur.

Und aufgeputscht.

Nimmt man Narcos hoch, die auf Speed oder Coke sind, hilft es immer, mit ihnen gleichzuziehen, Malone wirft daher zwei Muntermacher ein – Dexedrine. Dann streift er die blaue Windjacke mit dem weißen Logo NYPD über und hängt die Schnur mit dem Abzeichen drüber.

Aber vorher fährt Russo noch mal um den Block. Als er wieder in die 146th einbiegt, dreht er auf, rast mit Vollgas bis zu dem leeren Haus und steigt auf die Bremse. Der Aufpasser hört die Reifen quietschen, aber dreht sich zu spät um – Malone ist schon aus der Tür, bevor sie zum Stehen gekommen sind. Er presst den Kerl mit dem Gesicht gegen die Wand, drückt ihm die Pistolenmündung an den Schädel.

»Callate, pendejo«, knurrt Malone. »Keinen Mucks, oder es knallt!«

Malone tritt ihm die Beine weg und lässt ihn zu Boden gehen. Billy ist schon zur Stelle, er fixiert ihm die Hände hinter dem Rücken mit Klebeband und klebt ihm den Mund zu.

Sie drücken sich an die Hauswand, warten einen Moment. »Wenn wir das jetzt durchziehen, sind wir morgen früh zu Hause.«

Das Dexedrine fängt an zu wirken. Malone spürt, wie es ihm durch die Adern schießt.

Fühlt sich gut an.

Er schickt Billy O die Feuerleiter hoch, damit er von außen ans Fenster kommt, dann gehen sie zu dritt rein, die Treppe hoch. Malone zuerst mit vorgehaltener Sig, Russo nach ihm mit der Pumpgun, danach Monty.

Ausreichend Rückendeckung für Malone.

Die Treppe endet vor einer Holztür.

Malone nickt Monty zu.

Der Dicke kommt nach vorn, schiebt den Türöffner in den Spalt über der Schwelle. Schweißtropfen rinnen ihm über die schwarze Stirn, während er den Hebel des Öffners niederdrückt, bis das Schloss knackt.

Malone geht rein, mit vorgestreckter Pistole, aber der Flur ist leer. Er riskiert einen Blick um die Ecke und sieht eine neue Stahltür am Ende des Flurs. Sie haben das Radio aufgedreht – Bachata-Musik. Er hört spanische Sprachfetzen, das Sirren der Kaffeemühlen, das Klacken einer Geldzählmaschine.

Und einen bellenden Hund.

Malone flucht leise. Alle Narcos haben jetzt diese Köter. So wie die Tussen von der East Side ihren kläffenden Yorkie in der Handtasche, schleppen diese Typen ihre Pitbulls mit sich rum. Aber clever ist das schon. Die Bangers machen sich in die Hosen, und die chicas, die das Zeug abfüllen, trauen sich nicht zu klauen – aus Angst, dass ihnen die Pitbulls an die Kehle gehen.

Malone macht sich Sorgen wegen Billy O, der ist verrückt nach Hunden, selbst Pitbulls. Das hat Malone im April zu spüren gekriegt, als sie ein Depot am Hudson stürmten und drei von diesen Mordmaschinen gegen den Drahtzaun sprangen, um sie zu zerfetzen, aber Billy O weigerte sich, sie abzuknallen, ließ auch keinen anderen ran, daher mussten sie den ganzen Weg hintenrum laufen, die Feuerleiter hoch und dann die Treppe runter.

Ein ziemlicher Irrsinn war das.

Jedenfalls, der Pitbull hat Lunte gerochen, die Domos noch nicht. Malone hört einen dadrinnen »Callate!« brüllen, dann eine Art Peitschenknall, und der Hund ist still.

Aber die Stahltür ist ein Problem.

Mit dem Türöffner kann man die nicht knacken.

Malone spricht in sein Talkie: »Billy, bist du auf Position?«

»So was von!«

»Wir sprengen jetzt die Tür«, sagt Malone. »Wenn’s knallt, wirfst du die Blendgranate durchs Fenster.«

»Alles klar.«

Malone nickt Russo zu, der zielt auf die Türangel und feuert. Das Keramikpulver explodiert schneller als der Schall, die Tür kracht aus dem Rahmen.

Frauen, nackt bis auf ihre Gummihandschuhe und Haarnetze, fliehen Richtung Fenster. Andere ducken sich unter die Tische, wo Zählmaschinen Scheine spucken wie geknackte Bankomaten.

»NYPD!«, brüllt Malone.

Draußen vor dem linken Fenster sieht er Billy.

Der glotzt einfach nur durch die Scheibe, statt die Granate zu werfen.

»Verdammt noch mal, wirf endlich!«

Aber Billy wirft nicht.

Was zum Teufel ist da los?

Dann sieht Malone, was los ist.

Das Pitbull-Weibchen hat Junge, ein ganzes Körbchen voll, winzige Viecher, die ein einziges Pelzknäuel bilden, während die Hundemutter an ihrer Stahlkette zerrt, wütend schnappt und knurrt, um ihre Jungen zu schützen.

Billy traut sich nicht, die Blendgranate zu werfen. Er hat Angst um die Welpen.

Malone brüllt in sein Talkie. »Mach endlich, verdammt!«

Billy schaut ihn hilflos durch das Fenster an, dann tritt er die Scheibe ein und wirft.

Aber er wirft zu kurz – um die verdammten Köter zu schonen.

Die Detonation zerschmettert die restlichen Scheiben, die Scherben fliegen Billy ins Gesicht.

Ein greller Lichtblitz – Schreie, Gekreisch.

Malone zählt bis drei und geht rein.

Chaos.

Ein taumelnder Trini, eine Hand vor den geblendeten Augen, in der anderen eine Glock, schießt Richtung Fenster und Feuertreppe. Malone stoppt ihn mit zwei Brustschüssen. Ein zweiter Schütze duckt sich hinter den Zähltisch und zielt auf Malone, aber Monty erledigt ihn mit einem Schuss aus der .38er – und einem zweiten, um sicherzugehen.

Sie lassen die Frauen aus dem Fenster klettern.

»Billy, bist du okay?«, fragt Malone.

Billys Gesicht sieht aus wie eine blutige Horrormaske.

Auch seine Arme und Beine sind von Glassplittern verletzt.

»Beim Hockey hat’s mich schon schlimmer erwischt«, sagt er lachend. »Ich lass mich hinterher zusammenflicken.«

Überall Geld, es stapelt sich auf den Tischen, in den Zählmaschinen, liegt auf dem Fußboden verstreut. In den Kaffeemühlen steckt das Heroin, das für den Straßenverkauf gemahlen wird.

Aber das ist Kleinkram.

In der Wand klafft eine große Öffnung.

Dahinter stapeln sich die Heroinziegel. Vom Boden bis zur Decke.

Diego Peña sitzt an einem Tisch. Wenn ihm der Tod seiner Leute nahegeht, merkt man es ihm nicht an. »Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl, Malone?«

»Eine Frau hat ›Hilfe‹ gerufen«, sagt Malone.

Peña lächelt süffisant.

Gut angezogen ist er, das muss man sagen. Der graue Armani-Anzug dürfte zwei Tausender gekostet haben, die goldene Piguet-Uhr gut und gerne das Fünffache.

Peña sieht Malones taxierenden Blick. »Die Uhr gehört Ihnen. Ich hab noch mehr davon.«

Malone besichtigt das Heroin. Ganze Türme davon. Gepresste Ziegel, eingeschweißt in schwarze Folie.

Das reicht, um die ganze City für Wochen ins Nirwana zu schicken.

»Sparen Sie sich das Zählen«, sagt Peña. »Das ist ›Dark Horse‹, mexikanisches Black Tar Heroin. Siebzig Kilo, fünfzig Millionen Dollar Verkaufswert. Dazu etwas über vier Millionen Dollar Bargeld. Sie nehmen das Geld und die Drogen, ich nehme den nächsten Flug nach Santo Domingo. Sie sehen mich nie wieder.«

Mach kurzen Prozess, denkt Malone.

»Gib die Waffe raus. Langsam«, sagt er.

Peña greift betont langsam in sein Jackett, um die Pistole abzuliefern.

Malone schießt ihm zweimal ins Herz.

Billy O hockt sich hin und nimmt ein Kilo in die Hand, schlitzt es mit dem Navy-Dolch auf, drückt ein Glasröhrchen in das Heroin, verstaut eine Prise in einem Plastiktütchen, das er aus der Tasche gezogen hat. Er zerbricht das Glasröhrchen in der Testflüssigkeit und wartet auf den Farbwechsel.

Die Flüssigkeit färbt sich rot.

Billy grinst. »Wir sind reich.«

»Komm schon, werd fertig!«, knurrt Malone.

Mit lautem Krachen reißt die Kette, der Pitbull stürzt sich auf Malone. Billy fällt hintenüber, wirft das Kilo in die Höhe. Das Pulver zerstäubt in der Luft und rieselt als Wolke auf Billy nieder. In seine offenen Wunden.

Wieder ein Knall – Monty hat den Hund erledigt.

Aber Billy liegt flach auf dem Boden. Malone sieht ihn erstarren, dann fangen seine Beine an zu zucken.

Während sich das Heroin in seinem Kreislauf verteilt.

Billys Füße scharren auf dem Boden.

Malone kniet sich neben ihn, hält ihn in den Armen.

»Billy, mach keinen Quatsch«, sagt er. »Halte durch.«

Billy schaut mit leerem Blick zu ihm hoch.

Sein Gesicht ist käseweiß.

Ein letzter Ruck durchfährt ihn.

Dann ist er tot.

Malone spürt, wie etwas in ihm zerbricht. Von irgendwo kommt ein dumpfes Knallen.

Sind das Schüsse?, denkt er. Oder explodiert mein Kopf?

Dann fällt es ihm ein.

Heute ist der vierte Juli.

Erster Teil

Weiße Weihnacht

Welcome to da jungle, this is my home,

The birth of the blues, the birth of the song.

Chris Thomas King, Welcome to Da Jungle

Mittag.

Denny Malone wirft zwei Muntermacher ein und geht unter die Dusche.

Er ist gerade aufgestanden und braucht das Zeug, um in Schwung zu kommen. Die Nachtschicht ging von zwölf bis acht. Er reckt das Gesicht in den scharfen Strahl, bis es weh tut.

Auch das braucht er.

Müde Haut, müde Augen.

Müde Seele.

Malone dreht sich um und lässt das heiße Wasser auf Nacken und Schultern prasseln, über die tätowierten Arme strömen. Das fühlt sich gut an, er könnte den ganzen Tag duschen, aber die Zeit drängt.

Schluss jetzt, sagt er sich.

Du hast Verpflichtungen.

Er steigt aus der Dusche, trocknet sich ab, wickelt sich das Handtuch um den Bauch.

Malone ist 1 Meter 88 groß und gut gebaut. Mit seinen achtunddreißig Jahren sieht er ziemlich tough aus. Das liegt an den Tattoos auf den breiten Oberarmen, dem kräftigen Bartwuchs, dem kurzgeschorenen schwarzen Haar, den blauen Augen, die keinen Spaß verstehen. Dazu die gebrochene Nase, die kleine Narbe links über seiner Oberlippe. Was man nicht sieht, sind die großen Narben am rechten Oberschenkel, die ihm die Tapferkeitsmedaille eingebracht haben – weil er so blöd war, sich anschießen zu lassen. Typisch NYPD, denkt er. Für Blödheit kriegst du einen Orden, für Schlauheit nehmen sie dir das Abzeichen weg.

Wahrscheinlich hilft ihm sein Aussehen, gewaltsame Kollisionen zu vermeiden. Ein Profi schlägt nicht gleich zu, er versucht erst mal zu reden. Jeder Kampf bringt Verletzungen, und seien es nur aufgescheuerte Knöchel. Außerdem saut er ungern seine Klamotten ein, nur um sich mit irgendwelchen Ganoven im Dreck zu wälzen.

Mit Fitness hat er es nicht so. Obwohl: Er stemmt Gewichte, haut den Sandsack und läuft seine tägliche Runde durch den Riverside Park, meist frühmorgens oder spätnachmittags, je nach Schicht. Er liebt den weiten Blick über den Hudson mit der George-Washington-Bridge und New Jersey auf der anderen Seite.

Jetzt geht er in die winzige Küche. Claudette hat ihm Kaffee übrig gelassen. Er gießt sich eine Tasse ein und stellt sie in die Mikrowelle.

Claudette arbeitet eine Doppelschicht im Harlem Hospital, nur vier Straßen weiter, Lenox Ecke 135th, damit ihre Kollegin mehr Zeit für die Familie hat. Mit ein bisschen Glück sieht er Claudette heute Abend oder morgen früh.

Die Mikrowelle piepst ihn an.

Der Kaffee ist schal und bitter, aber egal, er will ihn ja nicht verkosten, er braucht nur den kleinen Koffein-Kick, um das Dexedrine reinknallen zu lassen. Den ganzen Gourmet-Scheiß kann er eh nicht ausstehen, hinter irgendeinem Fuzzi Schlange stehen, der zehn Minuten braucht, um den perfekten Latte zu bestellen, mit dem er dann ein Selfie machen kann. Wie die meisten Cops nimmt Malone Zucker und Sahne. Das ist besser so bei den Mengen, die sie im Lauf des Tages vertilgen. Die Milch besänftigt den Magen, und der Zucker bringt noch einen kleinen Energieschub.

Ein netter Arzt von der Upper West Side schreibt Malone alles auf, was er braucht – Dex, Vicodin, Xanax, Antibiotika, wie es kommt. Der Arzt – und er ist wirklich ein netter Kerl, ein guter Familienvater – hatte eine Geliebte nebenbei, die ihn erpresste, als er mit ihr Schluss machen wollte.

Malone hat mit dem Mädchen geredet und ihr einen versiegelten Umschlag mit zehntausend Dollar überreicht: »Damit ist die Sache erledigt. Wenn du den Mann noch mal nervst, schick ich dich in den Knast. Da verkaufst du deine Muschi für einen Extralöffel Erdnussbutter.«

Seitdem unterschreibt ihm der Arzt alle Wunschrezepte, aber meistens gibt er ihm Gratismuster. Kann man immer brauchen, denkt Malone, außerdem dürfen diese Mittelchen auch dann nicht in seiner Krankenakte auftauchen, wenn sie von der Kasse bezahlt werden.

Um Claudette nicht bei der Arbeit zu stören, schickt er ihr nur eine SMS: »Habe Wecker nicht überhört. Wie ist dein Tag?«

Sie simst zurück: »Weihnachtsstress, sonst okay.«

Klar, Weihnachtsstress.

New York hat immer Stress, denkt er.

Wenn nicht Weihnachten, dann Silvester (Betrunkene) oder am Valentinstag (häusliche Gewalt und Tuntenkrieg in den Bars), am St. Patrick’s Day (besoffene Cops), am 4. Juli, am Labor Day. Wozu die vielen Feiertage? Wir sollten mal ein Jahr aussetzen und sehen, wie es ohne sie läuft.

Wahrscheinlich gar nicht, denkt er.

Weil du stattdessen den Alltagsstress hast. Mit den Säufern, den Drogenfreaks, den Liebeskranken, den Hasskranken und Malones absoluten Lieblingen – den Leuten, die einfach immer Stress machen, egal ob Feiertag oder Alltag. Was die meisten nicht kapieren, ist die Tatsache, dass die Gefängnisse der Stadt de facto längst zu Irrenanstalten und Entgiftungskliniken geworden sind. Drei Viertel der Eingelieferten sind psychisch krank oder drogenabhängig oder beides.

Eigentlich gehören sie ins Krankenhaus. Aber wer von denen ist schon krankenversichert?

Malone geht ins Schlafzimmer und zieht sich an.

Schwarzes Jeanshemd, Levi’s, schwarze Lederjacke, Doc Martens mit Stahlkappen (ideal zum Eintreten von Türen). Die quasi-offizielle New Yorker Straßenkluft für die irisch-amerikanischen Bewohner von Staten Island.

Malone ist auf der Insel aufgewachsen, seine Frau und die Kinder wohnen dort, und die Iren und Italiener von Staten Island haben eine ziemlich enge Berufsauswahl: Cop, Feuerwehrmann oder Gangster. Malone hat sich für Ersteres entschieden, obwohl er einen Bruder und zwei Cousins hat, die bei der Feuerwehr sind.

Ach ja, auch sein Bruder Liam war bei der Feuerwehr. Bis 9/11.

Geblieben von ihm ist ein halbjährlicher Ausflug zum Silver Lake Cemetery mit Blumenabwurf, einem Glas Jameson und einem Bericht, wie es um die New York Rangers steht.

Meistens beschissen.

Er hat sich über ihn lustig gemacht, damals, als er zu den »Schlauchschleppern« ging, statt Cop zu werden. Hat behauptet, seine Arme würden immer länger, weil er all die Schläuche schleppen müsse, und ihn »Orang-Utan« genannt. Liam hat dann zurückgeschossen und gemeint, als Cop könne Denny nicht mal eine Tüte Doughnuts schleppen. Oder sie haben sich zum Spaß gestritten, wer mehr klauen kann: ein Feuerwehrmann in einem abgebrannten Haus oder ein Cop nach einem Wohnungseinbruch.

Malone sorgte für seinen kleinen Bruder, wenn der Alte nächtelang nicht nach Hause kam, und sie sahen zusammen den Sportkanal mit den Spielen der Rangers. Der 14. Juni 1994, als sie den Stanley Cup gewannen, gehörte zu den glücklichsten Tagen seines Lebens: In der letzten Spielminute, als die Rangers ihren knappen Vorsprung beinahe verloren hätten, kniete er vor dem Fernseher, während MacTavish – Gott segne Craig MacTavish – den Puck immer wieder ins Feld der Canucks schoss, bis das Spiel endlich aus war, die Rangers mit 4:3 siegten und Denny und Liam sich in die Arme fielen und wie von Sinnen auf und ab sprangen.

Und dann war Liam weg, einfach so, und Malone musste es auf sich nehmen, die Mutter zu benachrichtigen. Sie ist nie richtig drüber weggekommen und ein paar Jahre später gestorben. Die Ärzte sagten, an Krebs, aber Malone wusste, dass auch sie ein Opfer von 9/11 war.

Malone knöpft sich das Holster mit der Sig Sauer an den Gürtel.

Viele Cops nehmen lieber ein Schulterholster, aber dann braucht man einen Extra-Handgriff, um an die Waffe ranzukommen – er hat sie lieber dort, wo seine Hand eh schon ist. Die Beretta klemmt er in den Hosenbund hinter seinem Rücken. Das SOG-Messer kommt in den rechten Stiefel. Das ist gegen die Vorschrift und strengstens verboten, aber Malone pfeift auf das Verbot. Er könnte in die Lage kommen, dass ihm irgendwelche Strolche beide Pistolen wegnehmen, und womit soll er dann blankziehen? Etwa mit dem Schwanz? Nein, egal, wer ihm an die Gurgel will: Er wird sich wehren bis zum Letzten und nicht schlachten lassen wie ein Huhn.

Aber wer will ihm schon an die Gurgel?

Eine Menge Leute, Blödmann!, sagt er sich. Heutzutage ist jeder Cop eine wandelnde Zielscheibe.

Harte Zeiten für das NYPD.

Es ging los mit dem Fall Michael Bennett.

Michael Bennett, ein vierzehnjähriger Schwarzer, wurde von einem Cop in Brownsville erschossen. Die klassische Situation: Es ist Nacht, ein Schwarzer, der dem Cop verdächtig vorkommt. Der Cop, ein Berufsanfänger namens Hayes, fordert ihn zum Stehenbleiben auf. Aber Bennett bleibt nicht stehen, er greift in die Tasche und holt was raus, was Hayes für eine Waffe hält.

Und Hayes schießt sein Magazin leer.

Doch Michael Bennett hatte nur ein Handy, keine Waffe.

Natürlich löst der Fall Empörung aus. Aus den Protesten werden gewaltsame Unruhen. Anwälte, Bürgerrechtler, Prominente treten vor die Kameras, die Stadtverwaltung verspricht eine gründliche Untersuchung des Vorfalls. Hayes wird bis zum Abschluss der Ermittlungen beurlaubt, doch die Spannungen zwischen der schwarzen Bevölkerung und der Polizei verschärfen sich weiter.

Die Ermittlungen »dauern an«.

Kurz vorher war die Sache in Ferguson passiert, dann kamen Cleveland und Chicago und das mit Freddie Gray in Baltimore, die Schüsse auf Alton Sterling in Baton Rouge und auf Philandro Castile in Minnesota.

Dass unbewaffnete Schwarze erschossen werden, ist allerdings auch beim NYPD keine Seltenheit: Sean Bell, Ousmane Zongo, George Tillman, Akai Gurley, David Felix, Eric Garner, Delrawn Small … Warum muss dieser Stümper ausgerechnet jetzt ausrasten und den vierzehnjährigen Michael Bennett erschießen?

Nun haben wir »Black Lives Matter« an der Backe, jeder Passant wird zum Reporter mit gezückter Handycam, und gehst du als Cop auf die Straße, halten dich alle für einen mordlüsternen Rassisten.

Vielleicht nicht alle, denkt Malone, aber die Zeiten haben sich geändert.

Die Leute sehen dich mit anderen Augen.

Oder schießen auf dich.

Fünf Cops – ermordet von einem Heckenschützen in Dallas.

Ach ja, dann all die Leute, die jeden Cop hängen wollen, der mit illegalen Waffen erwischt wird, vor allem der CCRB, der Ausschuss für Bürgerbeschwerden, den der Bürgermeister als Knüppel benutzt, um auf seine Polizei einzudreschen, wenn er von den eigenen Skandalen ablenken will.

Also der CCRB würde mich hängen, denkt Malone, die Dienstaufsicht würde mich auch hängen, mein eigener Chef würde mir mit Kusshand die Schlinge um den Hals legen.

Malone gibt sich einen Ruck und wählt Sheilas Nummer. Er will keinen Streit, und er will nicht, dass sie fragt: »Von wo rufst du an?«

Aber genau mit dieser Frage meldet sich seine Frau: »Von wo rufst du an?«

»Aus der City«, sagt Malone.

Für jeden Einwohner von Staten Island ist und bleibt Manhattan »die City«. Er lässt es bei dieser vagen Angabe, und zum Glück bohrt sie nicht nach. Stattdessen sagt sie: »Du willst mir doch nicht etwa erzählen, dass du morgen nicht kannst? Die Kinder werden –«

»Nein, ich komme.«

»Zur Bescherung?«

»Ich komme rechtzeitig«, sagt Malone. »Wann passt es?«

»Halb acht, acht.«

»Okay.«

»Ist das ein Problem für dich?«

»Nein.«

»Hast du Nachtschicht?«, fragt sie misstrauisch.

»Ja«, sagt Malone. Sein Team ist für die Nachtschicht eingeteilt, aber es ist nicht viel los. Sie arbeiten, wie es kommt, das heißt, wie ihre »Fälle« es wollen. Drogendealer haben feste Zeiten, damit ihre Kunden wissen, wann und wo sie zu finden sind, aber Drogenschieber sind flexibel. »Und es ist nicht, was du denkst.«

»Was denke ich denn?« Sheila weiß, dass sich jeder Cop den Heiligabend frei halten kann, wenn er will, dass aber eine Heiligabend-Nachtschicht ein beliebter Vorwand ist, sich mit seinen Kumpels zu besaufen oder ins Bordell zu gehen oder beides.

»Ob du’s glaubst oder nicht, aber wir sind an einer Sache dran«, sagt Malone. »Heute Nacht könnte der Knoten platzen.«

»Na klar.«

Der Sarkasmus ist unüberhörbar. Was glaubt sie, wer für die Geschenke zahlt, die Zahnspangen für die Kinder, Sheilas Wellness-Kuren und Freundinnen-Treffs? Alle Cops, die er kennt, müssen Überstunden schieben, um ihre Rechnungen zu bezahlen oder ein bisschen fürs Alter anzusparen. Die Frauen, auch die getrennt lebenden, müssen das einfach kapieren. Denn du bist es, der sich für die Familie den Arsch aufreißt, und das rund um die Uhr.

»Also dann – bis morgen früh«, sagt er.

»Bist du Heiligabend bei ihr?«

Beinahe wäre ich davongekommen, sagt er sich. Und duckt sich feige weg: »Sie muss arbeiten – und ich auch.«

»Immer musst du arbeiten, Denny.«

Stimmt ja auch, sagt sich Malone, nimmt es als Abschied und klickt sie weg. Das werden sie auf meinen beschissenen Grabstein schreiben: »Denny Malone, der immer arbeiten musste.« Aber es ist die reine Wahrheit. Du schuftest, bis du umfällst, und nebenbei versuchst du, ein bisschen was vom Leben zu haben.

Aber meistens musst du schuften.

Die anderen reißen lustlos ihre zwanzig Jahre runter, kassieren ihre Pension und machen sich davon.

Nicht so Malone. Er ist bei der Polizei, weil er seinen Job liebt.

Sei ehrlich, sagt er sich, als er die Wohnungstür abschließt. Wenn du wieder jung wärst, würdest du genau dasselbe werden: Police Detective bei der Manhattan North Special Taskforce.

Malone zieht sich die schwarze Wollmütze über die Ohren, weil es draußen kalt ist, und geht runter auf die 136th. Claudette hat sich die Wohnung ausgesucht, weil es von hier nicht weit zur Arbeit ist und zur Schwimmhalle des Hansborough Recreation Center.

»Wie? Du als Krankenschwester gehst in eine öffentliche Schwimmhalle?«, hat Malone sie gefragt. »Bei all den Keimen, die da rumschwimmen?«

Sie hat ihn ausgelacht. »Hast du einen Privatpool, von dem ich nichts weiß? Aber mach dir keine Sorgen: Als Krankenschwester kriege ich Antibiotika.«

Er läuft westwärts zur 7th Avenue, auch Adam Clayton Powell Jr. Boulevard genannt, vorbei an der Christan Science Church, an United Fried Chicken und Café 22, das Claudette meidet, weil sie Angst vorm Dickwerden hat, und das er meidet, weil er Angst hat, dass sie ihm ins Essen spucken. Aber gegenüber liegt Judi’s, eine kleine Bar, wo er mit Claudette, wenn sie wirklich mal zusammen Feierabend haben, in Ruhe einen trinken geht.

Als Nächstes kommt ein Friseur, dann ein Blumenladen. An der Ecke 135th wechselt er auf die andere Seite und läuft an der Thurgood Marshall Academy und einem IHOP-Restaurant vorbei, unter dem sich früher Small’s Paradise befand.

Claudette, die sich in diesen Dingen auskennt, hat ihm erzählt, dass Billie Holiday dort zum ersten Mal vorgesungen hat und dass Malcolm X dort während des Zweiten Weltkriegs Kellner war. Malone fand es spannender, dass das Haus eine Weile lang dem Basketball-Star Wilt Chamberlain gehörte.

Jede dieser Straßen kann Geschichten erzählen.

Jede hatte ihre guten und ihre schlechten Zeiten.

Malone fuhr noch Streife, als in diesem Block ein kleines haitianisches Mädchen missbraucht wurde. Sie war das vierte Opfer desselben Täters, und alle Cops von Manhattan waren hinter ihm her.

Die Haitianer kamen vor den Cops, jagten den Kerl bis aufs Dach und warfen ihn runter.

Malone und sein damaliger Kollege hatten den Notruf bekommen und gingen in den Hof, wo Rocky, das abgestürzte Flughörnchen, in einer wachsenden Blutpfütze lag, ohne dass auch nur ein Knochen in ihm heil geblieben war, denn neun Stockwerke bringen ganz schön Schwung.

»Das ist er«, sagte eine Anwohnerin, als Malone in den Hof kam. »Der Kerl, der all die Mädchen missbraucht hat.«

Malone ging auf die Straße zurück und wartete auf den Rettungswagen.

Die Sanis wussten, was los war, und einer fragte Malone: »Ist er schon tot?«

Malone schüttelte den Kopf, worauf sie sich erst mal eine Zigarette gönnten und zehn Minuten warteten, bevor sie mit der Bahre reingingen – um gleich wieder rauszukommen und den Gerichtsmediziner zu rufen.

Der definierte die Todesursache als »stumpfes Trauma mit tödlichem Blutverlust«, und die Jungs vom Morddezernat, die danach kamen, nahmen Malone die Erklärung, der Täter sei vor lauter Schuldgefühlen in den Tod gesprungen, ohne weitere Nachfragen ab.

Der Fall wurde als Selbstmord gebucht, Malone kriegte viel Zuspruch von den Haitianern – und vor allem: Keine kleinen Mädchen mussten vor Gericht aussagen, während sie von ihrem Vergewaltiger angestarrt und von seinem Verteidiger der Lüge bezichtigt wurden.

Das war eine gute Lösung, denkt er. Aber heute klappt das nicht mehr. Wird man heute bei so was erwischt, geht man in den Knast.

Er läuft weiter südwärts, vorbei an St. Nick’s.

Genannt »The Nickel«.

Das St. Nicholas Housing Project, eine Kolonie von vierzehnstöckigen Wohnsilos, eingeklemmt zwischen Douglass Boulevard und Clayton Powell Boulevard auf Höhe der 127th bis 131st Street, spielt in Malones Arbeitsleben eine zentrale Rolle.

Klar, Harlem hat sich verändert, Harlem ist gentrifiziert, doch die Wohnsilos sind geblieben. Wie Inseln ragen sie aus dem Meer des neuen Reichtums, hier regieren noch immer Armut, Arbeitslosigkeit, Drogenkriminalität – und die Banden. Die meisten Bewohner sind anständige Leute, sagt sich Malone. Versuchen zurechtzukommen, ihre Kinder großzuziehen, den Alltag mit seinen Härten zu meistern, aber knallharte Ganoven gibt es hier auch – nicht zu vergessen die Gangs.

Zwei Gangs, genauer gesagt. Die Get Money Boys und die Black Spades. Den GMB gehört der nördliche Abschnitt, den Spades der südliche. Nur widerwillig halten sie den Waffenstillstand ein, den DeVon Carter ihnen aufgezwungen hat – jener DeVon Carter, der den Drogenmarkt von West Harlem kontrolliert.

Die 129th bildet die Grenze zwischen beiden Gangs, und Malone geht jetzt an den Basketballfeldern auf der Südseite der Einmündung vorbei.

Die Gangbangers, die sonst hier abhängen, sind heute nicht zu sehen – zu kalt.

Hinter der Metropolitan Baptist Church und dem Tropical Grill biegt Malone rechts in die 127th ein, die auch Lloyd E. Dickens Place heißt – nach einem alten Immobilienmogul und Stadtrat. Dann kreuzt er den Frederick Douglass Boulevard, wo ihn rechts der Harlem B-B-Q erwartet und links die Greater Zion Hill Baptist Church. Zwei Blocks von hier entfernt hat er sich seinen Ruf als »Hero-Cop« und als »Rassist« erworben, aber beides zu Unrecht, sagt er sich.

Das ist jetzt – wie lange? – sechs Jahre her, er arbeitete als Ziviler im 33. Revier und machte gerade Lunchpause im Manna’s, als er draußen Schreie hörte. Die Leute zeigten auf einen Deli schräg gegenüber.

Malone tippte den Code »10-61« ein, zog die Waffe und betrat den Deli.

Da griff sich der Räuber ein kleines Mädchen und drückte ihm die Pistole an den Kopf.

Die Mutter des Mädchens schrie.

»Schmeiß die Kanone weg«, rief ihm der Kerl zu, »oder ich drücke ab. Das ist kein Witz!«

Ein schwarzer Junkie, voll durchgedreht.

Malone nahm ihn ins Visier und zuckte nicht. »Mir scheißegal. Ist doch nur ein Niggerbaby.«

Als der Junkie empört hochfuhr, schoss ihm Malone eine Kugel durch den Kopf.

Die Mutter kam gerannt und schnappte sich ihr kleines Mädchen. Drückte es fest an die Brust.

Zum ersten Mal hatte Malone einen Menschen getötet.

Ein sauberer Schuss, keine Probleme mit der Kommission, obwohl er bis zur Klärung des Falls in den Innendienst versetzt wurde und ihn der Polizeipsychiater auf PTBS testen musste, doch ohne Befund.

Der Ärger war nur, dass der Mann vom Deli das ganze Drama mit seiner Handycam gefilmt hatte und die Daily News eine fette Schlagzeile brachten: »Ist doch nur ein N****rbaby!«

Dazu ein Foto von Malone mit der Unterschrift: »Der Hero-Cop – ein Rassist!«

Malone bekam eine Vorladung zu seinem damaligen Captain, wo ihn der damalige Disziplinarbeamte erwartete, zusammen mit dem Pressesprecher des NYPD.

»›Niggerbaby‹?«, fragte der Pressesprecher.

»Ich musste sichergehen, dass er mich ernst nimmt.«

»Hätten Sie Ihre Worte nicht anders wählen können?«, fragte der Pressesprecher.

»Ich hatte meinen Redenschreiber nicht dabei«, sagte Malone.

»Wir wollten Sie für die Tapferkeitsmedaille vorschlagen«, sagte sein Captain. »Aber nun …«

Zu seiner Ehrenrettung sagte der Mann von der Dienstaufsicht: »Darf ich mal klarstellen, dass Sergeant Malone ein afro-amerikanisches Leben gerettet hat?«

»Und wenn er nicht getroffen hätte?«, fragte der Pressesprecher.

»Ich hab aber getroffen«, sagte Malone, doch im Stillen dachte er: Genau das hab ich mich auch gefragt. Ich hatte Alpträume bei dem Gedanken, dass ich auch das kleine Mädchen hätte treffen können. Ich hab’s dem Psycho nur nicht gesagt.

Die Alpträume hat er immer noch.

Scheiße, ich hab sogar Alpträume, weil ich den Junkie getroffen habe.

Der Clip lief auf YouTube, und irgendwelche Rapper nervten mit dem Song »Just Another Nigger Baby«, der es auf ein paar hunderttausend Klicks brachte. Aber ein positives Echo hatte die Sache immerhin: Die Mutter des kleinen Mädchens kam aufs Revier, fragte sich zu ihm durch und überreichte ihm eine Backform mit ihrem speziellen Jalapeño-Maisbrot. Dazu eine handgeschriebene Dankeskarte.

Die Karte hat er immer noch.

Er kreuzt die St. Nicholas Avenue, dann die Convent Avenue, läuft bis zur Einmündung der 127th in die 126th, die einen Knick nach Nordwesten gemacht hat. Von dort weiter zur Amsterdam Avenue und vorbei an Amsterdam Liquors, wo man ihn ganz gut kennt, an der Antioch Baptist Church, wo man ihn weniger gut kennt, am St. Mary’s Center und am Two-Six House – bis zu dem alten Gebäude, das die Manhattan North Special Taskforce beherbergt.

Oder, wie man hier sagt: »Da Force«.

Eigentlich war die Gründung der Taskforce Malones Idee. Seine und die von Inspector McGivern.

Die Aufgaben der Taskforce sind in einem Wust von bürokratischen Bestimmungen festgeschrieben, aber jeder Cop bei der Force weiß genau, was er zu tun hat:

Dranbleiben.

Big Monty sieht es so: »Wir sind Landschaftsgärtner. Wir sorgen dafür, dass der Dschungel nicht wieder überhandnimmt.«

»Welcher Dschungel?«, fragt Russo.

»Na, der Dschungel von North Manhattan. Der ist jetzt fast vollständig gerodet«, erklärt ihm Monty. »Jetzt haben wir hier einen gepflegten und sauber durchkommerzialisierten Garten Eden. Mit ein paar Stellen, wo sich der Dschungel gehalten hat – den Wohnsilos. Und wir passen auf, dass sich der Dschungel das Paradies nicht zurückholt.«

Malone kennt die einfache Gleichung: steigende Grundstückspreise gleich sinkende Kriminalität. Aber die ist ihm zu billig.

Was ihn umtreibt, ist die Gewalt.

Als Malone in den Job einstieg, hatte das »Giuliani-Wunder« die City verändert. Mit Hilfe der Null-Toleranz-Politik war es der Polizei gelungen, die Gewalt auf den Straßen zurückzudrängen.

9/11 hatte den Schwenk von der Verbrechensbekämpfung zur Terrorismus-Bekämpfung gebracht, aber die Gewalt auf den Straßen ging weiter zurück, die Mordrate sank beständig, und die »Ghettos« von North Manhattan – Harlem, Washington Heights und Inwood – lebten wieder auf.

Die Crack-Seuche hatte ihren tragischen Höhepunkt überschritten, doch die sozialen Probleme – Armut, Arbeitslosigkeit, Alkohol und Drogen, häusliche Gewalt und Bandenunwesen – waren nicht verschwunden.

Für Malone gab es hier zwei Welten – zwei Kulturen, die sich um ihre Hochburgen gruppierten –, die neuen Glitzertürme mit ihren Condos und die alten Wohnsilos mit ihren sozialen Problemen. Im Unterschied zu früher aber waren die Leute, die das Sagen hatten, jetzt mit ihren Investitionen beteiligt.

Früher gab es hier einfach nur Harlem, einen Ort, den die reichen Weißen nicht betraten – außer sie suchten den billigen Kitzel. Die Mordrate war hoch, Raub, bewaffnete Überfälle und Drogenkriminalität beherrschten die Szene, aber all das betraf ja nur die Schwarzen.

Es wurde toleriert, solange die Schwarzen andere Schwarze ausraubten, vergewaltigten und mordeten. So war das eben in Harlem, und keiner regte sich darüber auf.

Doch. Malone.

Und andere Cops.

Das ist die bittere, brutale Ironie des Polizeiberufs, der Grund für die Hassliebe, mit der die Polizei der Öffentlichkeit begegnet – und die Öffentlichkeit der Polizei.

Die Cops sehen, was passiert. Jeden Tag und jede Nacht.

Die Verletzten, die Toten.

Die Cops sehen erst die Opfer, dann die Täter. Und das vergessen die Leute. Sie sehen das von einer Crackhure ertränkte Baby, sie sehen das Kleinkind, das vom achtzehnjährigen Freund der Mutter kaputt geprügelt wurde, sie sehen die alte Lady, die von einem Taschendieb zusammengeschlagen wurde, sie sehen den fünfzehnjährigen Möchtegern-Dealer, der an der Ecke erschossen wurde.

Die Cops fühlen mit den Opfern und hassen die Täter, aber sie dürfen nicht zu viel Mitgefühl entwickeln, sonst werden sie arbeitsunfähig, und sie dürfen nicht zu viel Hass entwickeln, sonst werden sie selber zu Tätern. Also entwickeln sie eine Art Panzer, eine »Wir hassen euch alle«-Haltung, die man ihnen schon von weitem ansieht.

Man braucht diesen Panzer, sagt sich Malone, oder der Job bringt einen um. Psychisch oder physisch. Oder beides.

Also fühlst du mit der alten Dame und hasst den Idioten, der sie geschubst hat; du fühlst mit dem Ladenbesitzer, der gerade ausgeraubt wurde, und du hasst den Halunken, der das getan hat; du fühlst mit dem schwarzen Straßenjungen, der erschossen wurde, und du hasst den schwarzen Ganoven, der ihn abgeknallt hat.

Richtig schwierig wird es erst, denkt Malone, wenn du anfängst, auch die Opfer zu hassen. Und das passiert, du kannst dich nicht dagegen wehren. Das Leid der Opfer wird dein Leid, die Verantwortung für ihr Leid lastet auf deinen Schultern – du hast nicht genug getan, um die Opfer zu schützen, du warst am falschen Ort, du hast den Täter zu spät erwischt.

Du fängst an, dir und/oder den Opfern Vorwürfe zu machen – warum sind die so wehrlos, warum sind die so schwach, warum leben die in diesen Verhältnissen, warum gehen die in eine Gang, warum werden die Dealer, warum erschießen die sich gegenseitig ohne jeden Grund … warum benehmen die sich alle wie die Tiere?

Malone kann es nicht ändern. Und das macht ihn fertig.

Janice Tenelli ist stocksauer.

»Warum lässt uns dieser Arsch am Heiligabend Nachtdienst machen?«, fragt sie Malone, als er ins Büro kommt.

»Ich glaube, du hast die Frage schon beantwortet«, sagt Malone.

Captain Sykes ist ein Arsch.

Apropos Arsch. Tenelli beim Workout zuzusehen, lässt dieses harsche Wort in einem weit günstigeren Licht erscheinen. Als ausgemacht gilt, dass sie die besttrainierte und bestgebaute Mitarbeiterin der Force ist – zudem mit prächtiger Oberweite, einer Mähne aus kräftigem schwarzem Haar und einem Gesicht, wie man es aus italienischen Filmen kennt. Jeder ihrer Kollegen träumt davon, sie ins Bett zu kriegen, aber sie hat sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass Sex mit Kollegen tabu für sie ist.

Allen Tatsachen zum Trotz behauptet Russo immer wieder, auch in ihrer Gegenwart, sie, die Mutter zweier Kinder, sei lesbisch.

»Weil ich dich nicht ranlasse?«

»Nein, weil das meine geilste Phantasie ist«, so Russo. »Du mit Flynn.«

»Aber Flynn ist wirklich lesbisch!«

»Eben.«

»Mach’s dir selber«, war ihre Antwort – zusammen mit einer passenden Handbewegung.

»Ich hab noch kein einziges Geschenk verpackt«, sagt sie jetzt. »Die Schwiegereltern kommen morgen zu Besuch, und ich muss mir das Gequatsche von diesem Arsch anhören. Komm schon, Denny, red ein paar Takte mit ihm!«

»Wieso ich?«

Tenelli lacht ihn aus. Sie weiß, was alle wissen – Malone kam lange vor Sykes und wird ihn hier überleben. Der Witz daran ist, dass Malone die Prüfung zum Lieutenant ohne weiteres schaffen würde, aber er kann sich den Gehaltsschnitt nicht leisten. Offiziere kommen und gehen, Sergeants bleiben. Und in diesem Wolfsrudel von Elite-Cops ist Malone das Alphatier.

»Setz dich hin und hör dir sein Gequatsche an«, sagt Malone. »Dann fahr nach Hause und koche. Was gibt es eigentlich bei euch?«

»Keine Ahnung. Für die Küche ist Jack zuständig. Ich glaube, Rippensteaks. Bei dir wieder das alljährliche Turkey-Programm?«

»Sonst wär’s ja nicht alljährlich.«

»Sehr witzig.«

Sie machen sich auf den Weg zur Lagebesprechung. Malone sieht Callahan nahen. Der Undercover-Mann – lang und dürr, langes rotes Haar mit Bart – ist mal wieder stoned bis zum Anschlag, wie es scheint.

Cops, ob reguläre oder geheime, dürfen natürlich keine Drogen anfassen. Aber wie zum Teufel sollen sie die Szene infiltrieren, ohne mitzumachen? Und manch einer bleibt drin stecken, wandert von seinem Undercover-Job direkt in den Entzug, und die Karriere ist im Eimer.

Berufsrisiko.

Malone packt Callahan beim Arm und schiebt ihn aus der Tür. »Wenn dich Sykes so sieht, schickt er dich zum Piss-Test, und du bist geliefert.«

»Ich muss aber Flagge zeigen.«

»Ich melde dich ab, für eine Observierung«, sagt Malone. »Wenn dich einer fragt: Du warst für mich in Manhattanville.«

Das Gebäude der Taskforce ist sehr bequem gelegen – zwischen zwei Gruppen von Wohntürmen: Manhattanville schräg gegenüber und Grant auf der 125th, genau hinter ihnen in der Parallelstraße.

Wenn die Revolution ausbricht, denkt Malone, sind wir geliefert.

»Danke, Denny.«

»Was, du bist noch hier?«, ruft Malone. »Ab mit dir nach Ville! Und hör zu, Callahan: Wenn du noch mal Scheiße baust, schlepp ich dich persönlich zum Piss-Test!«

Er geht zurück in den Briefing Room, holt sich einen Alu-Klappstuhl und setzt sich zu Russo.

Big Monty, der vor ihnen sitzt, dreht sich um, in der Hand eine dampfende Tasse Tee. Er bringt das Kunststück fertig, aus ihr zu trinken, ohne die kalte Zigarre aus dem Mund zu nehmen. »Ich möchte entschieden Protest einlegen gegen diese Nachmittagsveranstaltung.«

»Ist gebongt«, sagt Malone.

Monty dreht sich wieder nach vorn.

Russo grinst. »Der ist ganz schön wütend.«

Gut so, denkt Malone. Ab und zu muss man den Dicken auf Trab bringen. Das hält ihn fit.

Rafael Torres kommt mit seinem Team – Gallina, Ortiz und Tenelli. Dass Janice für Torres arbeitet, ärgert Malone, weil er sie mag und weil Torres ein Drecksack ist.

Torres nickt Malone zu, anerkennend und herausfordernd zugleich.

Sykes kommt reinmarschiert und stellt sich hinters Rednerpult. Wie ein Professor, denkt Malone. Für einen Captain ist er noch jung, aber er hat Gönner beim NSA.

Und er ist schwarz.

Malone weiß, dass er sich schon warmläuft für die nächste Beförderung – die Force ist ein ideales Karrieresprungbrett.

Bei Sykes muss er immer an einen republikanischen Nachwuchs-Senator denken: ein Saubermann, wie er im Buche steht, kurzgeschnittenes Haar und garantiert keine Tattoos – abgesehen vielleicht von dem Pfeil, der auf sein Arschloch zeigt: »Hier reinkriechen!«

Nein, das ist unfair, denkt Malone. Er hat angefangen als Ermittler für Schwerstkriminalität in Queens, ist dann zum Revierleiter aufgestiegen – hat kräftig im 10. und im 75. Revier aufgeräumt, wo katastrophale Zustände herrschten, und nun haben sie ihn hierher versetzt.

Damit er bei uns aufräumt?, fragt sich Malone.

Wie auch immer: Von Queens hat Sykes seine Manieren mitgebracht.

Manieren wie ein Marineoffizier.

An seinem ersten Arbeitstag bei der Force ließ er die ganze Truppe von fünfundvierzig Mann antreten – Detectives, verdeckte Ermittler, Präventionsbeamte, Uniformierte. Sie durften sich setzen, dann hielt er seine Rede.

»Ich weiß, vor mir sitzt die Elite des NYPD«, fing er an. »Die Besten der Besten. Aber es sitzen auch ein paar dirty Cops unter Ihnen. Sie wissen selbst am besten, zu welcher Sorte Sie gehören. Und bald weiß ich, zu welcher Sorte Sie gehören. Und nun hören Sie mir zu: Ich erwische jeden, der auch nur eine Tasse Kaffee oder ein Sandwich annimmt. Und er kann nach Hause gehen. Ohne Abzeichen, ohne Waffe, ohne Pension. Und jetzt gehen Sie an Ihre Arbeit!«

Er machte sich keine Freunde, aber er machte auch klar, dass ihm das egal war. Und stieß seine Leute vor den Kopf, indem er sich explizit gegen »Polizeigewalt« aussprach und verkündete, er werde weder Einschüchterung dulden noch Schläge, Profiling oder anlasslose Durchsuchungen.

Wie sollen wir ohne all das auch nur den Anschein von Ordnung aufrechterhalten?, fragt sich Malone und blickt nach vorn, um Sykes zu sehen.

Der hält jetzt eine Zeitung in die Höhe.

»›Weiße Weihnacht‹«, liest Sykes. »›Die City wird von Heroin zugeschneit‹. Mark Rubenstein in der New York Times. Und er schreibt dazu nicht nur diesen einen Artikel, nein, es wird eine ganze Serie. Die New York Times, Gentlemen!«

Er macht eine Kunstpause, um Eindruck zu schinden.

Vergeblich.

Welcher Cop liest schon die New York Times? Sie lesen die Daily News und die Post, das heißt, die Sportseiten und die Seite 6 mit den Nackedeis. Ein paar lesen auch Wall Street Journal, um ihre Kapitalanlagen zu pflegen. Die New York Times ist nur was für die Chefs in der Polizeizentrale und in der Stadtverwaltung.

Die Times sagt, wir haben jetzt ein Heroinproblem. Doch ein Problem ist es nur, wenn Weiße dran sterben, denkt Malone.

Bei den Weißen fing es damit an, dass sie sich opiumhaltige Medikamente verschreiben ließen. Oxycodone, Vicodin – solche Sachen. Aber das war teuer, und die Ärzte knauserten mit Rezepten, weil sie Abhängigkeiten fürchteten. Also besorgten sich die Leute ihre Pillen auf dem freien Markt, und das lief relativ friedlich, bis das Sinaloa-Kartell in Mexiko beschloss, die Preise der amerikanischen Pharmaindustrie mit billigem Heroin zu unterbieten.

Um den Markt in Schwung zu bringen, steigerten sie auch die Konzentrationen.

Die Leute kamen schnell dahinter, dass das mexikanische Heroin billiger und stärker war als die Pillen. Sie spritzten es in ihre Venen und starben an den Überdosen.

Malone hat die Entwicklung aus nächster Nähe verfolgt.

Er und seine Leute haben mehr Junkies, Szene-Fuzzis und Hausfrauen festgenommen, als sie zählen können. Und unter den Toten, die sie registrierten, waren mehr und mehr Weiße.

Was den Medien zufolge eine Tragödie war.

Selbst Kongressabgeordnete und Senatoren wurden hellhörig, vergaßen für einen Moment ihre Sponsorengalas und forderten: »Es muss etwas geschehen!«

»Ich möchte, dass Sie rausgehen und Verhaftungen vornehmen«, sagt Sykes jetzt. »Unsere Zahlen im Bereich Crack sind zufriedenstellend, aber die Zahlen im Bereich Heroin sind suboptimal.«

Die sind verliebt in ihre Zahlen, diese Schreibtischstrategen, sagt sich Malone. Sie glauben, mit Zahlen kann man alles beweisen. Und wenn die Zahlen nicht passen, werden sie passend gemacht.

Ihr braucht Erfolgsmeldungen? Die Zahl der Gewaltverbrechen ist gesunken.

Die Mittel reichen nicht? Es gibt bald mehr Geld.

Ihr braucht Festnahmen? Dann nehmt alles fest, was euch über den Weg läuft, auch wenn es nie zum Verfahren kommt. Hauptsache, die Zahl der Festnahmen steigt.

Ihr braucht Beweise für sinkenden Drogenkonsum? Kein Problem. Lasst eure Leute Drogen suchen, wo keine sind.

Die andere Methode, Zahlen zu schönen, besteht darin, Straftaten zu Ordnungswidrigkeiten runterzustufen. Aus »schwerem Raub« wird »einfacher Diebstahl«, aus »Einbruchdiebstahl« wird »Hausfriedensbruch«, aus »Vergewaltigung« wird »sexuelle Belästigung«.

Und siehe da – die Kriminalität sinkt.

»Es gibt eine Heroinschwemme«, sagt Sykes, »und wir sind hier an vorderster Front.«

Die von der Statistikabteilung haben Inspector McGivern kräftig in den Arsch getreten, sagt sich Malone. McGivern hat den Tritt an Sykes weitergegeben.

Sykes gibt ihn an uns weiter.

Und wir geben ihn weiter an ein paar arme Hunde, die ihre Sucht mit Dealen finanzieren. Wir liefern so viele Festnahmen, dass die Arrestzelle von der Kotze der Junkies überläuft, und beschicken die Verfahren mit bibbernden Entzugsopfern, die um Gnade winseln und sich dann im Knast sofort den nächsten Schuss setzen, als Abhängige entlassen werden und den ganzen Kreislauf von vorn anfangen.

Aber wir kriegen das in den Griff.

Die Chefs in der Zentrale können behaupten, es gäbe keine Fangquoten, aber jeder Cop weiß es besser. In den Zeiten der »Nulltoleranz« schrieben sie Anzeigen für alles – man kriegte eine Vorladung, wenn man schwarzfuhr, wenn man in der zweiten Reihe parkte, wenn man was wegwarf oder einfach nur in der Gegend rumstand – nach dem Motto: Wehret den Anfängen.

Deshalb mussten viele Kleinstsünder von der Arbeit freinehmen, was sie sich nicht leisten konnten, um im Gericht Strafen zu zahlen, die sie nicht aufbringen konnten. Manche gingen einfach nicht hin, wodurch sich die Ordnungswidrigkeit in eine Straftat verwandelte, und sie wanderten in den Knast, weil sie ein Kaugummipapier weggeworfen hatten.

Das provozierte schon mal eine Menge Wut auf die Polizei.

Dann kamen die »anlasslosen Personenkontrollen«.