Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

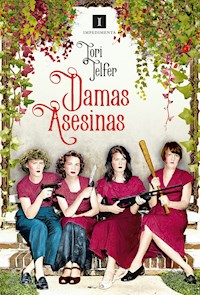

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Mujeres letales de la historia Una sugerente compilación de damas letales, dotada de un vitriólico humor negro, que rescata del olvido a catorce maestras del crimen que hicieron de lo sangriento un arte: horneando deliciosos pasteles con sorpresa, manejando el cuchillo con habilidad mortal o administrando sibilinos venenos a prueba de autopsia. Al hablar sobre los criminales más letales de la historia, siempre pensamos en Jack el Destripador, Ted Bundy o John Wayne Gacy. De hecho, en 1998, el FBI afirmó que las asesinas en serie "no existían". Pero ¿qué hay de la infame condesa Erzsébet Báthory —apodada "la Condesa Sangrienta"—, de Mary Ann Cotton —virtuosa del "arsénico sin compasión"—, de Darya Nikolayevna Saltykova —"la Torturadora Rusa"—, de Nannie Doss —"la Abuelita Risueña"—, de Alice Kyteler —"la Hechicera de Kilkenny"— o de Kate Bender —"la Bella Rebanadora de Pescuezos"—? Ingenioso y provisto de un enfoque que arrincona las explicaciones fáciles ("lo hizo por amor", "es un asunto hormonal", "un hombre malvado le obligó a hacerlo") y los tópicos machistas ("era una femme fatale o una bruja"), este esclarecedor estudio glosa las actividades agresivas y predatorias que las mujeres más letales nos han legado para la posteridad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 533

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Una letal compilación de damas asesinas, dotada de un vitriólico humor negro, que rescata del olvido a catorce maestras del crimen que hicieron de lo criminal un arte.

«Un libro magníficamente bien documentado y lleno de detalles de lo más sangriento. Maravilloso.»

Kirkus Reviews

«Este libro te atrapará y te mantendrá despierto toda la noche.»

People

Este odio contra lo humano, más aún contra

lo animal, más aún contra lo material, esta

repugnancia por los sentidos, por la razón misma,

este temor a la felicidad y a la belleza, este anhelo

de apartarse de toda apariencia, cambio, devenir,

muerte, deseo, anhelo mismo; todo esto significa,

atrevámonos a comprenderlo, una voluntad de

la nada, una repulsión por la vida, una rebelión

contra los más fundamentales presupuestos de la

vida, ¡pero es y sigue siendo una voluntad!

NIETSCHE, La genealogía de la moral

Que nadie piense que soy débil.

EURÍPIDES, Medea

uando pensamos en asesinos en serie, lo hacemos siempre en masculino. Pensamos en hombres o, mejor dicho, en un «tipo concreto de hombre»: una suerte de sociópata depravado y retorcido que actúa en solitario. Tendrá, con toda probabilidad, un apodo espantoso con el que los medios, cariñosamente precisos, lo habrán bautizado: el Destripador, el Violador Vampiro, el Hijo de Sam, el Asesino de las Sombras, el Carnicero de Berlín… Su apodo es su marca, un nombre de pesadilla para un hombre de pesadilla cuyas víctimas son, las más de las veces, mujeres inocentes.

Es cierto: los hombres son los que más sangre derraman en los libros de historia. Y, en el caso de los asesinos en serie, concretamente, los hombres superan en número a las mujeres por una abrumadora mayoría. Durante los últimos cien años, menos del 10% de los asesinos en serie han sido mujeres, o eso es lo que creemos. (Los registros no son ni mucho menos precisos. En 2007, tras una exhaustiva labor de investigación, se publicó un libro en el que se enumeraban ciento cuarenta asesinas en serie conocidas. Un blog a favor del movimiento por los derechos de los hombres incluye una lista con más de mil. Lo que sí sabemos es que la cifra, sea cual sea, ha aumentado en Estados Unidos desde la década de los setenta.) La sociedad tiende a sumirse en una especie de «amnesia colectiva» cuando se trata de recordar los episodios de violencia femenina; tanto es así que, cuando Aileen Wuornos fue acusada de siete asesinatos violentos en 1992, la prensa la coronó como «la primera asesina en serie de Estados Unidos», un título que conservaría durante muchos años.

Evidentemente, Aileen no fue la primera asesina en serie de Estados Unidos, ni de lejos. Pero las asesinas en serie son maestras de la farsa: se mueven entre nosotros con la misma apariencia que nuestras esposas, nuestras madres y nuestras abuelas. Incluso después de haber sido apresadas y castigadas, la mayoría de ellas acaba desdibujándose y desapareciendo entre las brumas de la historia, cosa que no sucede cuando el asesino es un hombre. Los historiadores aún siguen preguntándose quién era Jack el Destripador, pero casi nunca se interesan por su repulsiva compatriota Mary Ann Cotton, que se cobró la vida de tres o cuatro veces más víctimas que él, la mayoría de ellas niños.

No es que la sociedad no reconozca la presencia del mal en las mujeres, porque estas han sido retratadas como maquinadoras, malévolas y propiciadoras del apocalipsis desde que Eva mordió la manzana. Pero se diría que preferimos confinar a las mujeres malvadas dentro de los límites de nuestras historias de ficción. Pueden atraer a los hombres hacia los escollos (las sirenas), tenderles una trampa para acusarlos de asesinato (Perdida) o aspirar su aliento hasta matarlos en un poema («La Belle Dame sans Merci»); pero, cuando dan el salto a la vida real y empiezan a matar a personas de carne y hueso, nos mostramos reacios a aceptarlo. Nos resulta imposible creer que lo hicieran a propósito. A las mujeres, por norma, únicamente se las considera capaces de cometer homicidios de tipo expresivo-impulsivo —el asesinato como resultado de una acción en defensa propia, un arrebato de furia, un trastorno hormonal, un ataque de histeria—, no de llevar a cabo homicidios de tipo instrumental-cognitivo, que son premeditados, planificados y se ejecutan a sangre fría.

De ahí la infame afirmación que haría Roy Hazelwood, del FBI, en 1998: «No existen las asesinas en serie».

¿Qué sucede cuando la gente se enfrenta a una asesina en serie, cuando la imagen del «sexo débil» se resquebraja y miramos a los inquietantes ojos de una mujer con sangre seca bajo las uñas? En primer lugar, es probable que comprobemos si es guapa o no. (En 2015 se llevó a cabo un estudio de lo más pormenorizado con la intención de determinar cuáles de las sesenta y cuatro asesinas en serie que analizaban poseían un «atractivo por encima de la media».) Esto ayuda a asimilar mejor sus crímenes, ya se sabe, con un poco de azúcar la píldora pasa mejor… A día de hoy recordamos a la asesina Erzsébet Báthory como una vampira sexy que solía bañarse en sangre de vírgenes, cosa que no es del todo cierta, pero que la deshumaniza, la mitifica y, en consecuencia, nos proporciona una excusa para no hacernos preguntas incómodas del tipo: si se supone que los hombres son los agresores, ¿por qué existen mujeres como Erzsébet? Muchos hacen lo imposible por establecer un nexo entre las asesinas en serie y la lujuria a toda costa, aun cuando sus crímenes no tienen nada que ver con ello. Un ensayo muy provocador del año 1890, titulado «Truth About Female Criminals», lo expone claramente, con mayúsculas y todo: «Sea nativa o extranjera, joven o vieja, bonita o espantosa, la criminal toma su fuerza del territorio que le es más ventajoso, el del SEXO».

¿Que la mujer en cuestión no es guapa? ¡Pues a la hoguera con ella! Y ya de paso pongámosle un apodo ridículo como la Abuelita Risueña, Hell’s Belle (La Beldad del Infierno) o Annie Arsénico. En 2015, una cámara de vigilancia captó a una mujer rusa ya anciana con una cacerola en la que, presuntamente, transportaba la cabeza de su mejor amiga, y los medios no tardaron en bautizarla como Grannyball Lecter. Estos no son apodos pensados para aterrorizar al personal, sino meros golpes de efecto con los que rematar ese fabuloso chiste que es la violencia femenina. (¡Ahí va Arsenic Annie! ¡La elegancia se demuestra con una orden de alejamiento!)

Al igual que los apodos, los arquetipos pueden ser herramientas de categorización muy útiles, pero también estos acaban suprimiendo, a menudo, aquellos matices que apuntan a la presencia del mal en lo femenino, a su lado oscuro. Por ejemplo, la imagen de la mujer como fuente de vida y de alimento es preciosa, comparable incluso a la idea de la Madre Tierra; pero esta última también es una destructora despiadada que arrasa con justos y pecadores por igual. No obstante, rara vez se invoca esta vertiente suya cuando se habla de las mujeres. ¿Y qué decir del arquetipo de la mujer hombruna y violenta? Ese sí que confunde a los críticos. Debido al «mito de la pasividad femenina», es habitual que a la mujer que no se guarda para sí misma su ira no solo se la considere masculina, sino que se la llegue a ver prácticamente como a un hombre. Cuando en el siglo XVII París sufrió una plaga de envenenadoras, un periodista publicó la siguiente reflexión: «No hemos de suponer que son como las demás; de hecho, parece más natural compararlas con los más perversos de los hombres».

Verán ustedes, comprendo que resulta más fácil asimilar los asesinatos en serie si se atenúan con un apodo o se endulzan con el sexo o se categorizan por arquetipos. Tenemos un sinfín de trucos bajo la manga para suavizar la violencia femenina: deshumanizamos a las asesinas en serie comparándolas con monstruos, vampiros, brujas y animales; las erotizamos hasta que nos resultan inofensivas (Bad Girls Do It! An Encyclopedia of Female Murderers, «Hot Female Murderers That You’d Probably Go Home With»); incluso podemos gritar a los cuatro vientos la trilladísima cita de Kipling, «La hembra de la especie es más mortífera que el macho», y luego seguir a lo nuestro, satisfechos, dando el asunto por zanjado. Lo entiendo. El asesinato asusta, de modo que ¿para qué ahondar en él? ¿Para qué buscarle una explicación? Sin embargo, creo que, en última instancia, saldremos ganando si reconocemos la existencia de la agresividad femenina, incluso cuando esta es enfermiza y retorcida. No hacerlo implica negar la realidad. Y, por si aún queda alguien que no se ha dado cuenta, es precisamente ese negacionismo el que ha hecho posible que tantas encantadoras abuelitas se dedicaran a matar década tras década sin que nadie sospechara de ellas.

Si tuviera que describir a las mujeres de este libro con una única palabra (aparte de tremendas), creo que optaría por ajetreadas. Al indagar en sus vidas, no he podido evitar exclamar de admiración, aunque a regañadientes, ante la cantidad de empleos que tuvieron estas mujeres, la cantidad de maridos a los que engañaron, la cantidad de veces que burlaron a las autoridades. Discrepo de esa estoica y perturbada noción suya de que la mejor forma de deshacerse de sus problemas y seguir adelante con sus vidas era el asesinato, pero reconozco ese impulso enfermizo que las llevaba a tratar de mejorar sus circunstancias. (Aunque, claro, esto no puede aplicarse a las asesinas superricas, como Erzsébet, que no hacían otra cosa que dar palos de ciego en la oscuridad, ahogándose en su propio poder.) Nietzsche ya abordó la existencia de este impulso en 1887, cuando escribió: «Antes quiere el hombre querer la nada que no querer».

Podríamos preguntarnos: ¿por qué matan las mujeres?, pero pienso que es mejor plantearnos por qué matan las personas. Y ese es un tema para un libro mucho más largo y sesudo que este. La gente mata por toda clase de razones: ira, codicia, pérfido narcisismo, simple irritación. El asesinato resulta tan terriblemente enigmático porque es antinatural (acabar con la vida de un ser humano es como jugar a ser Dios) y, al mismo tiempo, muy predecible. Las personas llevamos desde el comienzo de los tiempos durmiendo, comiendo, apareándonos y matándonos unos a otros (a veces en este mismo orden, ¡como hembras de mantis religiosa!). Es el abecé de la humanidad. Al leer este libro, los lectores encontrarán en los registros históricos presentados muchas opiniones escandalizadas, mucho poner el grito en el cielo, y tiene su gracia, la verdad, porque, vaya, ¿tan sorprendente es que las personas «sigan» matándose unas a otras? ¿De verdad nos asombra que también las mujeres sean herederas y ejecutoras de todo este horror?

En la introducción a Guerra y paz, Lev Tolstói saca a colación el caso de Darya Nikolayevna Saltykova, una asesina en serie de la Rusia del siglo XVIII que aparece en este libro. «En mis estudios de cartas, diarios y tradiciones no he hallado atrocidades ni violencias mayores que las que pueden encontrarse hoy o en cualquier época —escribe Tolstói—. También entonces los hombres amaban y envidiaban, buscaban la verdad, aspiraban a la virtud y se dejaban arrastrar por las pasiones.»[1]

Si bien todas y cada una de las mujeres mencionadas en este libro fueron moldeadas por sus respectivas épocas, sería una falacia pensar que sus crímenes, esas atrocidades y violencias de las que habla Tolstói, tuvieron lugar en un caldo de cultivo primigenio que nosotros, en nuestro presente intachable, hemos dejado atrás por vía evolutiva. Por supuesto que tengo plenas esperanzas de que llegue el día en que vivamos en una cápsula cultural utópica, donde las crónicas de todas nuestras transgresiones pasadas como raza humana serán gloriosamente reducidas a cenizas, como la biblioteca de Alejandría, y donde nos someteremos a un gran lavado de cerebro para creer en nuestra propia perfección. Pero, hasta que llegue ese momento, no nos queda otro remedio que afrontar los hechos: las asesinas en serie existen, no hay duda.

Estas damas asesinas eran listas, hoscas, maquinadoras, seductoras, temerarias, egoístas, delirantes, y estaban dispuestas a hacer lo que fuera para abrirse camino hacia lo que ellas consideraban una vida mejor. Eran despiadadas e implacables. Estaban perdidas y confundidas. Eran psicópatas y asesinaban niños. Pero no eran lobas. No eran vampiras. No eran hombres. Las crónicas lo demuestran una y otra vez: eran terrible, intrínseca e ineludiblemente humanas.

[1]. Liev Tolstói: Guerra y paz, Madrid, Taller de Mario Muchnik, 2003. Traducción de Lydia Kúper. (Todas las notas al pie son de la traductora.)

a palabra asesina resulta tan seductora… En gran medida, es esa pareja de eses sibilinas la que le confiere al término su ponzoñoso encanto. Y luego están las historias: Lilith, lady Macbeth, Medusa, Medea… No nos cansamos de leerlas. Todas ellas son unas antagonistas literarias magníficas, pero el relato resulta todavía más estimulante —al menos para quienes poseen una curiosidad algo morbosa— cuando se trata de mujeres reales.

Una de las primeras asesinas en serie de la historia fue la clase de chica a la que uno asociaría con una serpiente: una mujer cuya memoria ha sido preservada, sexualizada y vampirizada desde que, en la década de 1720, se descubrieron los registros de su juicio. Es la gran dama de las asesinas en serie; la sadomasoquista por antonomasia; la mujer que inspiraría el nombre de no una ni dos, sino hasta ocho bandas de black metal; la temible condesa húngara: Erzsébet Báthory.

En la actualidad, Erzsébet se ha convertido en un símbolo de la sádica y demente decadencia de la aristocracia, o bien en un ejemplo de lo peligroso que resulta ser una mujer poderosa (todo depende del artículo académico que uno esté leyendo). Lo cierto es que no disponemos de las pruebas necesarias para acusarla de los crímenes que se le imputan. Se rumorea acerca de la existencia de un diario incriminatorio que se perdió en algún rincón de Hungría, y también hay investigadores que tratan de limpiar su nombre. Pero, habiendo transcurrido tantos siglos entre su vida y la nuestra, es posible que nunca lleguemos a obtener pruebas forenses definitivas que demuestren su culpabilidad.

Así y todo, es indudable que esta dama siempre parecía encontrarse hasta el cuello de sangre.

UNA NIÑA Y SU CASTILLO

Erzsébet Báthory lo tenía todo a su favor para llevar una vida envidiable. Nació el 7 de agosto de 1560 en el seno de uno de los clanes más poderosos de Centroeuropa, y lo absurdamente abundante de sus riquezas y su impecable pedigrí académico bastaban para demostrarlo. Sus padres, protestantes, no repararon en gastos a la hora de proporcionar a su precoz hija una educación clásica. No solo hablaba húngaro y eslovaco —probablemente, la lengua materna de muchos de sus sirvientes—, sino también griego, latín y alemán.

Pero no todo en el mundo de la pequeña Erzsébet era un cuento de hadas. Según algunos rumores, sufría terribles ataques epilépticos de pequeña. Además, resulta que sus padres eran primos. Al igual que muchos de los formidables clanes de por aquel entonces, la familia Báthory era muy proclive a la endogamia, costumbre que, históricamente, ha dado lugar a más de un noble de constitución frágil y propenso a la locura.

Cuenta la leyenda que Erzsébet presenció cosas terribles durante su infancia; entre ellas, el espeluznante espectáculo de ver cómo cosían a un hombre en el interior del estómago de un caballo. ¿Su crimen? Robar. Según las crónicas, la pequeña Erzsébet se echó a reír con socarronería al ver cómo la cabeza del hombre sobresalía desde el interior del cuerpo del caballo. La mayoría de las anécdotas que el folclore atribuye a sus primeros años de vida no son más que meros intentos de explicar sus posteriores crímenes, pero, dejando a un lado los pormenores, es muy probable que Erzsébet fuera testigo de un número nada desdeñable de actos violentos durante su niñez. Por aquellos días, azotar a la servidumbre era una costumbre más que aceptada —según la ley húngara, los campesinos eran «propiedad» de los nobles— y también es posible que Erzsébet asistiera a alguna que otra ejecución pública.

Ahora bien, no solo estamos hablando de una niña inteligente y escalofriantemente impávida ante la violencia. Erzsébet era, además, muy pero que muy bonita. Un retrato de 1585 la representa como una belleza angustiada y delicada, con una ancha frente blanca —las mujeres de la época se depilaban las primeras líneas del cuero cabelludo para parecer más aristocráticas, como la reina Isabel I de Inglaterra—, cuya mirada atraviesa el lienzo con unos ojos muy grandes y tristes.

Al cumplir diez años, Erzsébet fue prometida en matrimonio al conde Ferenc Nádasdy, un muchacho de quince años, hijo de otra poderosa familia húngara. Siguiendo la costumbre, Erzsébet se mudó al palacio de los Nádasdy durante el periodo de compromiso y allí aprendió a administrar las vastas propiedades de su familia política. Se rumorea que, en esa época, tuvo una aventura con un joven campesino, se quedó embarazada y fue obligada a entregar a la criatura bajo el mayor de los secretos, mientras que su prometido hizo castrar al desafortunado muchacho antes de arrojarlo a una jauría de perros salvajes. Sea esto cierto o no, el caso es que Erzsébet acabaría ganándose la reputación de ser una mujer de libido voraz, y el joven Nádasdy pronto se haría famoso por su delirante y creativo gusto por la violencia.

El 8 de mayo de 1574, cumplidos los catorce años, Erzsébet contrajo matrimonio con su vehemente novio ante cuatro mil quinientos invitados. Los fastos se prolongaron durante tres días y, para ponerle la guinda al pastel, Nádasdy remató la celebración regalándole a su nueva esposa un hogar propio, la fortaleza más escabrosa y solitaria de Hungría, conocida como el castillo de Csejthe. Se trataba de una construcción de estilo gótico emplazada en lo alto de un escarpado cerro. Nádasdy no tenía ni idea de los crímenes que Erzsébet cometería más adelante en los oscuros y aislados salones de Csejthe.

Los Nádasdy-Báthory eran ahora una pareja increíblemente rica, con un gran caché social, pero apenas se veían. Tardaron diez años en engendrar a su primer vástago, cosa bastante inusual para los matrimonios de la época. Si Erzsébet hubiera sido estéril, este hecho habría constituido un motivo más que aceptable para que Nádasdy se divorciara de ella. Sin embargo, no fue la biología lo que les impidió procrear durante tan largo tiempo, sino la guerra. A los tres años de casados, Nádasdy partió a la frontera húngara para combatir al invasor otomano, mientras que Erzsébet se dedicaba a trasladarse de un castillo a otro para supervisar sus extensas tierras y mantener en orden las finanzas de sus numerosas propiedades. Las cartas que le envió a su esposo son correctas y respetuosas, si bien dejan entrever algún que otro destello ocasional de ese carácter férreo que por el momento mantenía a raya, como cuando le reprende por haberse marchado tan campante a Transilvania sin informarla siquiera.

La invasión otomana tomó tintes más serios en 1591 —dando comienzo a la que se conoce como la Guerra Larga— y Nádasdy volvió a marcharse para luchar en lo que se había convertido en un conflicto mucho más cruento y sangriento. Aquel hombre amaba la guerra. Sobresalía en ella. Y en esta ocasión se ganó el apodo de Caballero Negro de Hungría por su inhumana crueldad. Antes de matar a sus enemigos, se aseguraba de que estos le enseñaran los mejores métodos de tortura de los turcos, y, si le entraban ganas de practicar deporte, se ponía a jugar a la pelota con sus cabezas decapitadas. Luego regresaba junto a su esposa, cabalgando bajo el frenesí de aquellos baños de sangre, con los gritos de sus enemigos retumbando aún en las profundidades de su mente.

La Guerra Larga fue agotando las arcas húngaras hasta el punto de que la familia gobernante, los Habsburgo, llegó a sufrir cierta falta de liquidez, pero Erzsébet jamás se vio afectada por los estragos económicos de la guerra porque Nádasdy le mandaba un caudal continuo de tesoros otomanos. Es más, los Nádasdy-Báthory se hicieron tan ricos que acabaron prestando dinero a los Habsburgo para que Hungría pudiese proseguir con la lucha. Ahora, contaban entre sus deudores al rey en persona. Debían de sentirse invencibles.

PATEANDO ESTRELLAS

Aunque Erzsébet y Nádasdy no se veían demasiado por aquel entonces, sacaron tiempo para estrechar vínculos con la práctica de una afición muy concreta que ambos compartían: la tortura de jóvenes sirvientas.

Nádasdy, cómo no, estaba más que familiarizado con la violencia. ¡Uno no se hace con el título de Caballero Negro de Hungría sin haber espetado a unos cuantos enemigos por el camino! Y Erzsébet ya contaba con una amplia experiencia en la aplicación de castigos, habida cuenta de los centenares de sirvientes que tenía a su cargo a diario. El uno presenciaba e instigaba la violencia del otro, lo que resultaría en una relación a distancia caracterizada por una reciprocidad sanguinaria: menos «contemplar con nostalgia la misma luna» y más «apuñalar a la gente al mismo tiempo».

Nádasdy enseñó a su esposa a liar un pedazo de papel untado en grasa, situarlo entre los dedos de los pies de un criado desobediente y luego prenderle fuego, una divertida forma de entretenimiento que él llamaba «patear estrellas». Al parecer, también le compró a Erzsébet una especie de guante con garras que ella empleaba para rasgar la carne de sus criadas. Se dice que, en una ocasión, Nádasdy untó con miel a una jovencita y la obligó a permanecer al aire libre para que sufriese los incesantes picotazos de los insectos. En resumen, el Caballero Negro fue toda una fuente de inspiración para una joven sociópata tan impresionable como Erzsébet.

Pero Nádasdy no sería el único entrenador con el que ella contaría. En 1601, una misteriosa mujer llamada Anna Darvolya entró a formar parte del servicio de la casa como dama de compañía de Erzsébet. Los lugareños la describían como una «bestia salvaje con forma de mujer» e incluso se rumoreaba que era una bruja. Tan pronto como esta se instaló en el castillo, la personalidad de Erzsébet empezó a cambiar. «La señora se volvió más cruel», declararían sus sirvientes. Si Nádasdy había enseñado a Erzsébet a torturar, fue Darvolya quien la enseñó a matar.

«¡JAMÁS HA HABIDO BAJO EL CIELO CARNICERO TAN CRUEL!»

En la residencia de los Nádasdy-Báthory de vez en cuando moría alguna que otra joven criada, pero esto no escandalizaba ni extrañaba al resto de la aristocracia. A ojos de las clases más poderosas, aquellas jóvenes campesinas eran meros objetos de usar y tirar. Después de que en 1514 se sofocara un levantamiento contra los señores feudales, el código jurídico conocido como el Tripartitum redujo los derechos de los siervos y los campesinos hasta casi hacerlos desaparecer, al tiempo que protegía aún más a los nobles que abusaban de ellos.

Erzsébet no solo contaba con el amparo de la ley, sino que estaba por encima de ella. Para entonces, los Báthory-Nádasdy le habían prestado dinero tantas veces al rey de Hungría que Erzsébet se había convertido en una figura intocable. (A la muerte de Nádasdy, el rey le debía casi dieciocho mil florines, una deuda prácticamente imposible de saldar). Bien protegida en su escabroso castillo en lo alto de un cerro, Erzsébet podía hacer lo que le viniera en gana.

Pero eso no significa que no hubiera nadie que reparara en las cosas desagradables que les pasaban a las sirvientas de Erzsébet. Los pastores protestantes de la zona empezaron a sospechar cuando cayeron en la cuenta de que Erzsébet les solicitaba constantemente que celebraran ritos funerarios para sus jóvenes sirvientas, que habían muerto de «cólera» o «por causas desconocidas y misteriosas». En un momento dado, les pidió que bendijeran un ataúd de grandes dimensiones, pero los pastores rehusaron hacerlo cuando les llegaron rumores de que este contenía nada más y nada menos que tres cadáveres. Las habladurías adquirieron tintes tan escandalosos que uno de los pastores tuvo la osadía de llevarse a la condesa Báthory a un aparte después de un sermón y llamarla asesina a la cara. «Su Ilustrísima no debería haber actuado de ese modo porque ofende al Señor, y nosotros seremos justamente castigados si no alzamos nuestra voz y reconvenimos a Su Excelencia —le dijo—. Y, para confirmar que lo que digo es verdad, solo necesitamos exhumar el cuerpo [de la última muchacha fallecida], y veréis que las marcas revelan de qué forma se produjo la muerte.»

La condesa le siseó que sus parientes no tolerarían tan vergonzosas acusaciones, a lo que el pastor replicó: «Si Su Ilustrísima tiene parientes, yo también tengo uno: Dios, nuestro Señor… Desenterremos los cuerpos y entonces veremos lo que habéis hecho». Erzsébet salió furibunda de la iglesia, aunque, finalmente, Nádasdy consiguió aplacar al pastor. El conde, sin embargo, no podría seguir cubriendo a Erzsébet para siempre.

El Caballero Negro murió por enfermedad en 1604; Erzsébet tenía cuarenta y cuatro años. Y, una vez más, la servidumbre notó que esta experimentaba un cambio. Su carácter violento empezó a intensificarse, su ferocidad se volvió insaciable. Quizá se debiera al estrés, pues ahora debía administrar sus extensas propiedades sin contar con los rápidos ingresos procedentes de los expolios de la Guerra Larga. O puede que estuviera intentando huir de la aterradora realidad de verse envejecer, pues según la leyenda era una mujer increíblemente vanidosa. Es posible, incluso, que se tratara de una psicosis latente, fruto de las infames costumbres endogámicas de los Báthory, que ahora empezaba a aflorar. Sea como fuere, lo que había comenzado como un hobby compartido con Nádasdy y Darvolya devino rápidamente en una auténtica obsesión, y Erzsébet se convirtió en una fanática de la tortura y del asesinato de jovencitas. Las sacaba de las poblaciones cercanas a sus diversos castillos —niñas campesinas núbiles de cuerpos fuertes y prescindibles— y, una vez había acabado con ellas, las arrojaba por encima de los muros del castillo para que los lobos devoraran sus cuerpos.

Al igual que antes, Erzsébet no trabajaba sola. Junto con Anna Darvolya, reunió una truculenta cuadrilla de tortura: la niñera de sus hijos, Ilona Jó; una amiga de esta última, de nombre Dorka; una lavandera llamada Katalin; y un muchacho desfigurado conocido como Ficzkó. Darvolya, Dorka e Ilona Jó eran las más crueles del grupo y se ufanaban de su macabra creatividad. Ficzkó les echaba una mano, pero era terriblemente joven. Katalin era la más cándida; intentaba llevarles comida a escondidas a las destrozadas muchachas, y en una ocasión sufrió los golpes en sus propias carnes cuando se negó a participar en la tortura.

El detonante solía ser algún error cometido por la joven criada. Tal vez la muchacha se saltase una puntada, a lo que la condesa reaccionaba con fiereza. Erzsébet solía empezar abofeteando, pateando o golpeando a la sirvienta, pero esto no era más que un aperitivo, y finalmente acababa ideando algún castigo de lo más imaginativo con el que satisfacer su sed de sangre. A las que se equivocaban con la costura las torturaban con agujas, mientras que a una muchacha que robó una moneda la marcaron con ese mismo objeto, tras convertirlo en un pedazo de metal candente. Además, Erzsébet también las sometía a juegos mentales: les clavaba agujas en los dedos y les decía: «Si a la putita le duele, que se las saque». Entonces, cuando las chicas se sacaban las agujas, Erzsébet les seccionaba los dedos. Con frecuencia desnudaba por completo a sus sirvientas antes de golpearlas y, una vez que estaba demasiado enferma como para levantarse de la cama, arrancó de un mordisco un pedazo de carne del rostro de una chica.

Si la tortura acababa en este punto, las sirvientas podían darse con un canto en los dientes, pero clavar agujas y cortar dedos rara vez dejaba satisfecha a la condesa. Fuera cual fuera el castillo en el que estuviese instalada, Erzsébet siempre disponía de cámaras de tortura específicas para sus juegos, y las brutalidades que en ellas se llevaban a cabo eran completamente atroces. La cuadrilla de tortura quemaba a las muchachas con hierros candentes o las golpeaba «hasta que sus cuerpos reventaban». En una ocasión, Erzsébet introdujo sus dedos en la boca de una sirvienta y le rasgó la cara de parte a parte. También se hablaba de la existencia de unas pinzas que empleaban para arrancarles la carne a las jóvenes, e incluso se rumoreaba que las obligaban a practicar el canibalismo. «¡Qué crueldad tan atroz! En mi opinión, jamás ha habido bajo el cielo carnicero tan cruel», le escribió a un amigo el espantado pastor protestante de Csejthe cuando se enteró de lo que acontecía en las entrañas de las mazmorras de Erzsébet. Algunas de las integrantes de la cuadrilla estaban especializadas en formas particulares de tortura: a Dorka le encantaba seccionarles los dedos a las sirvientas con unas cizallas; a Darvolya le gustaba darles quinientos latigazos; y Erzsébet gozaba con todas y cada una de aquellas variedades.

«Allá donde fuera —confesó Ilona Jó—, [Erzsébet] buscaba de inmediato un lugar donde [pudiésemos] torturar a las muchachas.» Un lugareño escuchó de boca de varias sirvientas que «su señora no podía comer ni beber sin antes haber presenciado como mataban de forma sangrienta a una de sus criadas vírgenes». Al parecer, Erzsébet no se sentía completa sin la muerte a su alrededor.

LOS BAÑOS DE SANGRE

Detengámonos un momento. ¿No resulta todo esto excesivamente sangriento para ser verdad? ¿Una hermosa condesa que rasga rostros de jovencitas de parte a parte? ¿Que asesina vírgenes? ¿Que alimenta a unas con la carne de las otras? Llega un punto en el que la retahíla de crímenes de Erzsébet empieza a resultar absurda. Gracias al carácter extremadamente gráfico de las transcripciones del juicio, la leyenda de la condesa Báthory se fue inflando, a lo largo de los siglos posteriores a su muerte, hasta alcanzar unas proporciones ridículas, y muchos de los rumores surgidos en ese tiempo contenían una potente combinación de sexo, narcisismo y sangre.

De entre estos últimos, uno de los que más perduran es el que afirma que la condesa se bañaba en la sangre fresca de sus víctimas con el fin de preservar su belleza por siempre jamás. La historia es la siguiente: cuando una joven sirvienta estaba asistiendo a la condesa en su toilette, cometió una falta y Erzsébet la abofeteó con tanta fuerza que la sangre de la campesina salpicó su noble rostro. Cuando se hubo lavado la salpicadura, Erzsébet se dio cuenta de que su piel parecía rejuvenecida: estaba perfectamente tersa, con ese aspecto tan efímero, casi translúcido, que creía que no recuperaría jamás. Así pues, se volvió una maníaca de los baños de sangre virginal, que tomaba en secretísimas sesiones a las cuatro de la madrugada.

Para desgracia de los fanáticos de los vampiros que pueda haber entre nosotros, se trata casi con toda certeza de una historia falsa. Ninguna de las sirvientas que testificaron contra Erzsébet menciona que la condesa se bañase en sangre ni nada parecido. Es más, afirman que era tanta la sangre que se derramaba durante las sesiones de tortura que se podía recoger del suelo formando un cuenco con las manos, lo que significa que Erzsébet no parecía demasiado interesada en almacenar —y aún menos en bañarse en— la valiosa sangre que manaba de sus víctimas. Resulta que la primera mención a sus baños de sangre data de más de un siglo después de su muerte: aparece en un libro de 1729 titulado Tragica Historia, que fue escrito por un erudito jesuita después de que este descubriera las transcripciones del juicio de Báthory.

Sin embargo, resulta bastante comprensible que el rumor de los baños de sangre haya perdurado hasta el día de hoy. No solo es una imagen cautivadora por su truculencia, sino que además permite descartar la perturbadora posibilidad de que nos hallemos ante una asesina que mata por matar. Implica que ya no hace falta preocuparse por la presencia del mal en el caso de Báthory. La vanidad constituye una explicación mucho más fácil de digerir, puesto que, de este modo, todo ese derramamiento de sangre no viene a ser más que el resultado de un insensato deseo por resultarles atractiva a los hombres. (O a las mujeres; porque Erzsébet solo mataba a mujeres, toda una rareza en el ámbito de las asesinas en serie. De hecho, corren rumores de que todo se debió a un lesbianismo reprimido.)

Pero no se decepcionen por lo de los baños. El derramamiento de sangre chez Erzsébet era portentoso, tanto que las paredes siempre estaban cubiertas de salpicaduras. Durante la tortura, la condesa acababa tan empapada de sangre que, en ocasiones, se veía obligada a hacer una pausa en plena faena para cambiarse la camisa. Mientras que esa afición suya de desnudar a las doncellas podría apuntar a alguna suerte de fetichismo, y sus manejos con Darvolya y el ocultismo quizá pudieran estar relacionados ocasionalmente con su deseo de preservar su juventud, podría decirse que lo que de verdad le gustaba a Erzsébet era, lisa y llanamente, destrozar cuerpos por completo.

EL GINECEO

Las habladurías sobre los crímenes de Erzsébet estaban para entonces en boca de todo el mundo, pero las gentes no podían hacer nada al respecto porque, de momento, la condesa solo mataba a campesinas, y un campesino no podía presentar cargos en contra de un noble. Los padres vendían a sus hijas a la condesa a cambio de una cantidad fija, y, si la niña moría de «cólera», mala suerte. No hay duda de que el ritmo de los asesinatos de Erzsébet era ya tan frenético que ni siquiera daba abasto para enterrar a las jóvenes como es debido —a veces los perros terminaban escarbando en las tumbas poco profundas situadas en los patios de sus castillos—, pero la condesa seguía siendo intocable.

Entonces, como tantas otras asesinas en serie después de ella, se volvió imprudente, descuidada, y mató a las personas equivocadas.

Para 1609, su cruel colaboradora Darvolya había muerto de un infarto y su economía empezaba a hacer aguas. Ahora Erzsébet seguía los consejos de la mujer que administraba sus propiedades, Erzsi Majorova, de la que se rumoreaba que era una «bruja de los bosques»; a saber, una campesina de la zona que conocía los secretos de las hierbas medicinales y del ocultismo.

Es más que probable que, a estas alturas, la condesa se hubiera vuelto medio loca de soledad. Nádasdy y Darvolya estaban muertos. Sus hijos se habían casado y habían abandonado el hogar. Sus únicos confidentes eran lavanderas, brujas y un muchacho que apenas era consciente de lo que hacía. Ninguna de estas personas podía comprender lo que significaba ser Erzsébet Báthory: lo que suponía ser poderosa y rica y hermosa y cruel, verse envejecer, y ser a la vez la única encargada de mantener a flote tu propio y tenebroso mundo. ¿Contaba Erzsébet con alguna amistad íntima en su círculo social? Es probable que no, a causa de su tremenda dependencia respecto a las campesinas y el hecho de que ocasionalmente sufriera ataques de pánico después de atender a sus obligaciones sociales, ansiedad que descargaba sobre los cuerpos de sus sirvientas. Hasta su violencia parece teñida de un terrible aislamiento, pues no se puede matar a golpes a una muchacha en una tenebrosa cámara de tortura sin dar palos de ciego en la oscuridad.

Sea como sea, el caso es que, llegado el año 1609, Erzsébet llegó a la conclusión de que necesitaba más dinero y, supuestamente, un nuevo venero del que obtener una sangre más rica y mejor. La versión folclórica de esta historia cuenta que la sangre campesina ya no lograba mantener a raya el envejecimiento de la condesa y que la bruja Majorova sugirió que quizá la sangre de las muchachas nobles fuese más efectiva. Pero lo que sucedía en realidad era que Erzsébet estaba empezando a quedarse sin personas a las que matar. Ahora las familias escondían a sus hijas cada vez que la condesa se paseaba por el pueblo en busca de «servicio doméstico». Quizá también es posible que se dejara llevar por un arrebato, por cierta sed de venganza. Solo había un problema: los campesinos eran fáciles de manejar, pero a la nobleza en modo alguno se le iba a pasar por alto la desaparición de sus hijas.

Así que a Erzsébet se le ocurrió la brillante idea de montar una escuela para señoritas, a la que denominaría «gineceo». Las tasas escolares de este falso gineceo la proveerían de esa liquidez tan necesaria, y las hijas de los nobles le proporcionarían exactamente lo que ella quería que le proporcionaran. Ni siquiera se paró a sopesar las consecuencias lógicas que en último término tendría su plan, a saber, decenas de muchachas muertas y otras tantas familias poderosas enloquecidas de preocupación. La condesa se limitó a atraer al redil a un buen rebaño de aristocráticas jovencitas y, en fin, se las cargó.

Cuando aquellas familias ricas empezaron a preguntar por el bienestar de su progenie, el estrambótico pretexto de Erzsébet hizo saltar todas las alarmas. Adujo que en la escuela no quedaba ya ninguna alumna porque una de las muchachas, en un ataque de celos por las joyas de sus compañeras, las había matado a todas y luego, eh, se había suicidado.

Ni que decir tiene que, a estas alturas, la condesa ya no convencía a nadie con sus historias. Es más, ahora la gente estaba empezando a ver las horribles pruebas de sus crímenes con sus propios ojos: chicas que, con el cuerpo cubierto de cardenales, hacían recados en el pueblo; chicas que, con las manos quemadas, se subían al carruaje de Erzsébet; chicas que, con el rostro desfigurado, caminaban desalentadas entre el séquito de la condesa, e incluso una muchacha que escapó del castillo y llegó corriendo al pueblo con un cuchillo todavía clavado en el pie.

Y ahora era sangre noble la que se había derramado y las familias de la aristocracia clamaban justicia. Justo lo que necesitaba el rey, Matías, para mover ficha contra Erzsébet.

* * *

«¡ENVIADNOS NOVENTA GATOS, OH, NUBES, OS LO ROGAMOS!»

En febrero de 1610, el rey ordenó a su palatino, György Thurzó, que investigara a la condesa Báthory.

Curiosamente, Thurzó había sido uno de los mejores amigos de Ferenc Nádasdy. Es más, eran tan íntimos que, cuando Nádasdy se hallaba en su lecho de muerte, le pidió a Thurzó que protegiera a su esposa. Y ahora Thurzó acababa de recibir el encargo de airear sus trapos sucios. No obstante, el palatino era ante todo un súbdito leal, de modo que inició las pesquisas resuelto a descubrir la verdad, al tiempo que concedía a Erzsébet un trato lo más justo posible.

Cientos de personas confirmaron los rumores acerca de los terribles crímenes de Erzsébet, permitiendo fijar una cifra total de entre 175 y 200 muchachas muertas. Decían haber visto salpicaduras de sangre en los muros, haber escuchado gritos y el restallido de los latigazos. Ninguna de las personas con las que habló Thurzó había sido testigo ocular de los hechos, pero muchos de ellos habían reparado en el elevado número de enterramientos que se llevaban a cabo en los alrededores del castillo, y también se habían fijado en que determinadas zonas de las propiedades de Erzsébet estaban sometidas a una vigilancia constante.

Convencido de la culpabilidad de Erzsébet, pero con sentimientos encontrados debido a la promesa que le hiciera a su difunto marido, Thurzó escribió al hijo y a los yernos de la condesa pidiéndoles consejo. Entre todos tomaron una resolución secreta: Thurzó podía dedicarse a investigar los crímenes siempre y cuando prometiese que Erzsébet jamás sería llevada a juicio. Aceptaban que la encerrasen y que interrogaran a sus sirvientes, pero querían evitar a toda costa el espectáculo de ver a su perturbada condesa sentada en el banquillo de los acusados. Resulta muy significativo que ninguno de sus hijos se molestara en defender su inocencia. «Un castigo público supondría una gran humillación para todos nosotros», escribió su yerno.

En diciembre Thurzó estaba casi listo para actuar, pero, antes de aventurarse a arrestar a una mujer tan poderosa, debía tener la absoluta certeza de que era culpable. Así pues, dispuso lo necesario para que la condesa los agasajara al rey y a él con una cena en su castillo en Nochebuena. Erzsébet desempeñó el papel de cortés anfitriona a duras penas y puso fin a la velada sirviendo a sus dos invitados un misterioso pastel de color gris que había preparado ella misma, con ayuda de su bruja de los bosques, Majorova. El pastel tenía forma de pretzel y llevaba una hostia en el centro. Nada más probarlo, los dos hombres empezaron a sentirse indispuestos y, persuadidos de que ella trataba de envenenarlos, abandonaron el castillo de inmediato.

En la Nochevieja de 1610, una Erzsébet cada vez más paranoica se reunió con Majorova en el exterior del edificio principal del castillo de Csejthe para observar los movimientos de las estrellas y de las nubes. Tenían pensado invocar su protección mediante un hechizo y le pidieron a un escriba que anotase la fórmula del encantamiento. Cuando Majorova consideró que las condiciones eran óptimas, las mujeres elevaron un cántico.

«¡Auxiliadnos, oh, nubes, os lo rogamos! —exclamaron—. ¡Auxiliadnos, nubes, dadnos salud, salud para Erzsébet Báthory! ¡Enviadnos noventa gatos, oh, nubes, os lo rogamos!» Los gatos debían destruir a Thurzó y al rey y a todo aquel que le deseara algún mal a la condesa. Pero lo que esta última no sabía era que Thurzó se hallaba agazapado en ese momento entre las sombras del castillo, decidido a sorprenderla con las manos en la masa.

Después de que Erzsébet regresara al interior, Thurzó avanzó sigilosamente hacia el edificio, escoltado por un pequeño destacamento de guardias armados. Casi al instante, tropezaron con el cuerpo de una joven mutilada que yacía junto a la entrada, y, nada más traspasar el umbral, hallaron a otras dos muchachas moribundas. Guiados por el sonido de los gritos, los hombres llegaron hasta una de las cámaras de tortura, donde pillaron a la cuadrilla en plena faena.

No está claro si Thurzó sorprendió in fraganti a la condesa en persona o solo a sus esbirros, pero aquel descubrimiento le permitió confirmar sus sospechas. Erzsébet fue trasladada al torreón y allí la obligaron a presenciar el registro de todas sus dependencias, mientras poco a poco iban hallando todavía a más muchachas «encerradas en las estancias donde esta mujer maldita preparaba a las futuras mártires». Mientras los hombres avanzaban por los oscuros salones, Erzsébet proclamaba a gritos su inocencia, asegurando que las únicas culpables de toda aquella violencia eran sus sirvientas. Al día siguiente, fue encarcelada de forma oficial en las mazmorras de su propio castillo, las mismas que, escasas horas antes, habían albergado los cadáveres de sus víctimas.

UNA FIERA SALVAJE

Nada más y nada menos que un total de trescientas seis personas testificaron en contra de la Condesa Sangrienta, incluidos los miembros de su cuadrilla de tortura, que ahora estaban sufriendo la tortura en sus propias carnes. Sus testimonios fueron totalmente incriminatorios.

«La Señora golpeaba y torturaba a las muchachas de tal forma que acababa cubierta de sangre», declaró Ilona Jó.

«Se las llevaban para someterlas a tortura hasta diez veces al día, como si fueran ovejas», dijo Ficzkó.

Nadie sabe con certeza a cuántas jóvenes asesinó Erzsébet Báthory. Sus cuatro cómplices aseguraron que habían sido entre 30 y 50 muchachas —y ellos desde luego tenían que saberlo, por razones obvias—, mientras que el personal de otro de los castillos de Erzsébet afirmó que había matado entre 175 y 200 chicas. Alguien fue al rey con el cuento de que habían sido 300, y un joven testigo juró y perjuró que la condesa había matado ni más ni menos que a 650 muchachas y que esta conservaba una lista con sus nombres en un librito de contabilidad.

Ilona Jó, Dorka y Ficzkó fueron sentenciados a muerte. A las dos primeras, responsables de tantas y «tan graves y continuadas atrocidades perpetradas contra sangre cristiana», les arrancaron los dedos con unas pinzas candentes antes de ejecutarlas y arrojar sus cuerpos a una enorme hoguera. Debido a su corta edad, Ficzkó sufrió una muerte más piadosa: fue decapitado y, luego, quemado. A Katalin, la más reacia de los cómplices, la sentenciaron a prisión.

Como se había prometido, Erzsébet jamás fue llevada a juicio y, en su lugar, fue condenada a permanecer encerrada de por vida en su propio castillo ensangrentado. Los pastores protestantes que fueron a visitarla se encontraron con una mujer furiosa que rehusaba cualquier forma de arrepentimiento. Cuando le pedían que recapacitara sobre el sufrimiento que había infligido al prójimo, Erzsébet se limitaba a espetarles que contaba con parientes muy poderosos que pronto vendrían a salvarla. Sostenía que Ilona Jó, Dorka, Ficzkó y Katalin eran los culpables y, cuando los pastores le preguntaron por qué no había ordenado a sus sirvientes que pusieran fin a las torturas, Erzsébet respondió que también ella les tenía miedo. En otro momento de estas entrevistas, la condesa les juró, rabiosa, que no confesaría jamás, ni aunque la torturaran con fuego.

Erzsébet odiaba a Thurzó sobre todas las cosas, y, siempre que intentaba convencer a sus familiares de que la liberasen, lanzaba continuas invectivas contra el palatino por haberla encarcelado. En una ocasión, Thurzó perdió los estribos y gritó: «Vos, Erzsébet, sois como una fiera salvaje. Estos son los últimos meses de vuestra vida. No merecéis respirar el aire de esta tierra ni contemplar la luz del Señor. Desapareceréis de este mundo y jamás volveréis a reaparecer en él. Así las sombras os envuelvan, espero que halléis el tiempo necesario para arrepentiros de esa vida tan bestial que habéis elegido vivir».

Pero ¿fue Erzsébet esa bestia de la que todos hablan?

En los siglos transcurridos desde su encarcelamiento, varios estudiosos y biógrafos han defendido que Erzsébet era inocente y/o que el juicio de los cómplices fue una farsa que no debería haber derivado en la condena un tanto bajo cuerda de la condesa. Argumentan que todo fue un montaje urdido por Thurzó y el rey, con la única finalidad de encarcelar a un rival político, incapacitar a una viuda poderosa y requisar todas aquellas suculentas propiedades de los Nádasdy-Báthory. Dicen que fue injusto que Erzsébet no fuera juzgada y que las confesiones de sus cómplices, obtenidas por medio de la tortura, no pueden tomarse como pruebas fehacientes de lo ocurrido.

Sin embargo, muchas de las voces que claman por la inocencia de Erzsébet no toman en cuenta ciertos factores culturales e históricos, como son el acuerdo entre Thurzó y los hijos de Báthory para eludir el juicio o el hecho de que la tortura formase parte habitual de los procesos inquisitoriales como el que nos ocupa, de modo que su empleo no habría resultado extraño ni sospechoso en este caso. (Aquellos eran tiempos muy violentos en general, como demuestra el hecho de que la sentencia de muerte oficial de Ilona Jó y Dorka incluyese que les fueran arrancados los dedos.) La teoría de que el rey quería hacerse con la fortuna de Erzsébet y cancelar su deuda con los Nádasdy-Báthory también hace aguas, puesto que, a la muerte de Nádasdy, todas sus posesiones habrían pasado a su hijo de seis años, quien tomaría posesión de ellas una vez cumplidos los catorce. Cuando Erzsébet fue arrestada, ella ya no era la dueña de las vastas extensiones de tierra de los Báthory-Nádasdy, y el rey tendría que haber encarcelado a toda la familia para poder reclamar para sí la fortuna y cancelar su deuda. Es más, de acuerdo con el código Tripartitum, a Thurzó no le estaba permitido obtener provecho material alguno del enjuiciamiento de Erzsébet, de modo que no resulta creíble que este la incriminase falsamente con el único fin de enriquecerse.

También existe otro punto controvertido a ojos de quienes defienden la inocencia de Erzsébet: les parece sospechoso que Thurzó empezara a investigar a la condesa en un momento en el que aún no existían pruebas claras contra ella, solo rumores sobre su violencia, y que a esta nunca se la informase del inicio de las pesquisas. Pero todo ello era perfectamente legal en el marco del Tripartitum. Thurzó no estaba haciendo otra cosa que poner en marcha lo que se conocía como un proceso inquisitivo, cuya finalidad era determinar si se había cometido un crimen o no. Resultaba de lo más habitual reunir pruebas contra los nobles antes de informarlos de que estaban a punto de ser juzgados, o encarcelados en sus propias mazmorras, como podría darse el caso.

Pero todo esto no quiere decir que Erzsébet fuera cien por cien la ogra comeniñas aficionada a los baños de sangre que el tribunal la acusaba de ser. Buena parte de los testimonios en su contra se basaban en habladurías, y las confesiones obtenidas por medio de la tortura siempre estarán bajo sospecha. Es obvio que hubo muchas informaciones erróneas alrededor del caso en todo momento, entre ellas, por ejemplo, el dato de las 650 muchachas muertas. También existen muchas otras teorías acerca de los motivos que podrían haber llevado al rey a incriminarla falsamente: a saber, que ella era protestante y él, católico; que ella era una mujer poderosa, y a él eso no le gustaba; en fin, demasiadas como para analizarlas en profundidad en estas páginas. Quizá algún día alguien descubra un librito de contabilidad con los nombres de las víctimas garabateados en su delgada e insegura caligrafía. Hasta entonces, seguiremos un poco a oscuras.

Una vez Erzsébet quedó encerrada, toda la documentación legal concerniente al proceso fue clasificada. Pusieron a la condesa bajo arresto domiciliario en su propio castillo. El parlamento decretó que su nombre no volviera a pronunciarse en sociedad. Y las poblaciones de los alrededores de Csejthe permanecieron mudas durante los siguientes cien años.

ASESINA

A pesar de los denodados esfuerzos del tribunal por actuar como si Erzsébet Báthory no hubiese existido jamás, la historia de la condesa se extendió como la pólvora, especialmente después de que las transcripciones del juicio salieran de nuevo a la luz en la década de 1720. En la actualidad, la Condesa Sangrienta se ha convertido en un personaje muy popular en el mundo del terror, del gore y de las vampiras sexis, presente en toda clase de formatos, ya sea en un single de Venom (atentos a la letra: «Counteeess BAAATHORY») o en poemas, novelas y películas. El historiador Raymond McNally ha llegado incluso a plantear que Bram Stoker se inspiró en Erzsébet para escribir Drácula. El lector solo tiene que buscar las palabras «Erzsébet Báthory» en Google Imágenes para comprobar lo mucho que se ha sexualizado su leyenda: encontrará de todo, desde un manga de la condesa luciendo pinzas ensangrentadas en los pezones hasta una obra de fan art donde se representa a Erzsébet desnuda y reclinada seductoramente sobre una bañera llena de…, bueno, ya se imagina el lector de qué.

En los 306 testimonios recopilados por Thurzó, la palabra sexo aparece mencionada en una o, tal vez, dos ocasiones. El juicio no tenía nada que ver con un caso de depravación sexual; fue una investigación ocasionada por rumores de torturas y de muertes. Pero en los siglos transcurridos desde entonces han surgido multitud de historias de marcado carácter sexual, como el rumor de que tenía un amante campesino y se quedó embarazada de él, o ese secreto a voces de que se dedicaba a acostarse con todo el mundo mientras Nádasdy estaba fuera, luchando contra los otomanos. Una de las historias más populares y que mejor resisten el paso del tiempo es la relativa a su tía Klara, que, supuestamente, era bisexual y sádica. Según esta versión, Erzsébet aprovechaba las largas ausencias de Nádasdy para visitar a Klara en su castillo, donde esta le daba clases sobre brujería, tortura y cómo hacerle el amor a una mujer. Otro rumor afirma que Erzsébet y Anna Darvolya eran amantes.

Su historia está revestida de un glamur malsano, desde luego. ¿Quién puede resistirse a la idea de una noble vampiresa de larga cabellera negra y con cierta afición a desgarrar la piel tersa y desnuda de las jovencitas? A todas luces resulta una antagonista de lo más seductora a quien el sonido sibilino de la palabra asesina le viene como anillo al dedo. Pero todas esas historias sobre amantes y sadismo son solo formas de otorgarle cierto atractivo a su monstruosidad. No son más que una distracción, un retorcido intento de suavizar sus crímenes: «¡Fustigaba a jovencitas porque ese era su fetiche!», «¡Era una psicópata, pero también lesbiana!».

En realidad, es probable que Erzsébet fuera algo mucho más sencillo, algo terrorífico y feo: una asesina despiadada. El fan art que la representa como una mujer voluptuosa con el escote salpicado de sangre no infunde nada de terror, pero ese retrato de Erzsébet fechado en 1585…, eso sí que da pavor. Asomarse a la vacua y espectral mirada de esos enormes ojos de cuatrocientos años de antigüedad, eso sí que resulta verdaderamente aterrador.

La condesa Erzsébet Báthory murió el 22 de agosto de 1614, después de quejarse de que tenía las manos frías. Lo último que hizo fue tumbarse en su cama y ponerse a cantar, y maravillosamente, además. Recibió sepultura en tierra consagrada, pero su cuerpo fue trasladado con posterioridad a la cripta Báthory, debido a las protestas de los lugareños. Esa cripta se abrió en 1995. En su interior no se halló ni rastro de Erzsébet.

annie Doss era su propia agente de relaciones públicas. Acaparó las noticias a mediados de la década de 1950 coqueteando con las cámaras, haciendo bromas de lo más morbosas y pintando sus horribles crímenes de poco más que meras casualidades acaecidas en su búsqueda del príncipe azul. Después de todo, ella solo era una abuelita tonta y enamorada incapaz de hacerle daño a una mosca de forma intencionada, y mucho menos de asesinar a cuatro maridos a sangre fría. Todo cuanto hizo lo hizo por amor. Y el amor lo justifica todo. ¿No?

Nannie, nuestra protagonista de cuarenta y nueve años, era un ama de casa virtuosa, refinada y campechana —claro que sí—, y, como tal, preparaba unos pasteles de chuparse los dedos. Poseía el don de hornear la clase de tarta que llevaría a cualquier granjero a abandonar su soledad y casarse con ella ipso facto. Un día, envió un mantecoso dulce casero nada menos que desde su casa en Tulsa, Oklahoma, hasta Goldsboro, en Carolina del Norte, con el propósito de cortejar a un ganadero llamado John Keel. El hombre quedó prendado de ella por sus jocosas cartas y por sus más que evidentes dotes culinarias, y tenía la esperanza de que Nannie no tardara en poner rumbo al este para convertirse en su esposa. Por el momento, su amada se hallaba atrapada en Tulsa, pues tenía a su cuidado a una «tía anciana y enferma», pero Keel estaba convencido de que no tardarían en reunirse.

Sin embargo, antes de que Keel pudiera hacerse con un anillo de compromiso, se enteró de algo horrible referente a su amada: acababan de detenerla. No había ninguna tía anciana. Jamás había habido una tía anciana. La persona que Nannie tenía «a su cuidado» era su marido, y ahora estaba muerto.

«Me alegra sobremanera, vaya sí me alegra, que ella no llegase a venir a esta parte del país», declararía Keel después.

PENSAMIENTOS RETORCIDOS

La Nannie que Keel creía conocer era Nancy Hazle, nacida en 1906. Su familia poseía una granja en el condado de Calhoun, Alabama, y sus padres eran gente muy estricta: Nannie tuvo que trabajar en el campo desde muy pequeña, y no la dejaban salir con chicos bajo ningún concepto. Hoy en día, corre el rumor de que su padre abusaba de ella y de que Nannie se rebeló acostándose con todo el que podía. No sabemos si esto es cierto o no, pero si algo está claro es que él era un hombre de lo más controlador y que a ella le gustaban los chicos, y mucho. Es más, la austeridad de esa juventud privada de novios sería algo contra lo que Nannie se rebelaría durante el resto de su vida.

Mucho antes de tener edad de empezar a pensar en chicos, sin embargo, sufrió un terrible accidente. A los siete años, Nannie estaba viajando en un tren cuando de pronto este frenó de golpe y ella se abrió la cabeza al golpearse contra la barra metálica del asiento de delante. Las secuelas de esta lesión la acompañarían durante el resto de su vida: terribles jaquecas y la sensación de que en ocasiones tenía «pensamientos retorcidos».

Los Hazle nunca saldrían de pobres y, a los quince años, Nannie —una monada de mejillas sonrosadas y dientes separados— ya había abandonado la escuela para poder trabajar a tiempo completo en la granja. Ese mismo año contrajo matrimonio. Aquello no fue precisamente un romance a lo Romeo y Julieta; el afortunado, Charlie Braggs, era un hombre que ya contaba con la aprobación del estricto padre de Nannie. Pero incluso el propio Braggs se mostraría encantado con el enlace en un primer momento. Nannie se presentó ante él como una «mujer muy fiel a la Iglesia» y Braggs vio en ella a «una muchacha bonita, con un buen cuerpo y tremendamente divertida».

Pero a Nannie le costaba quedarse quieta. «Era muy irascible —declararía Braggs—. Toda su familia es así. A veces, se ponía como loca por algún motivo y, otras, sin razón aparente. Entonces se enfurruñaba y se marchaba durante días e incluso semanas, a menudo con otros hombres.» Charlie descubrió que Nannie «no tenía de cristiana más que una persona que jamás hubiera escuchado predicar la Biblia».

La pareja tuvo cinco hijos, pero tres de ellos murieron cuando aún eran muy pequeños, y Braggs albergaría no pocas sospechas desagradables acerca de este hecho. Se fijó en que dos de los bebés mostraron síntomas de padecer un grave trastorno estomacal justo antes de morir, y en «lo rápido que se habían puesto morados». Estos recelos le dejaron muy mal sabor de boca. Pero ¿qué podía hacer él? La maternidad era cosa de mujeres, y suponía todo un misterio para él.

En lo que duró su matrimonio, tuvo lugar aún otra desgracia: el padre de Nannie abandonó a su madre. Nannie se lo tomó muy mal y se negó a permitir que el abuelo viera a sus nietos. Es posible que ella considerara que su padre no había cumplido su parte del trato, a saber, desempeñar el rol de marido hasta sus últimas consecuencias. A cambio, la ruptura no hizo sino aumentar la adoración que sentía por su madre. «Yo por mi madre me hincaría de rodillas y me arrastraría hasta donde fuese», declararía años después. Este amor llegaría a cuestionarse profundamente con el tiempo, pero Nannie siempre se mostró tajante en lo que a su madre se refiere: la quería muchísimo y jamás le haría daño a alguien por quien sentía un amor tan puro.

Con todo, Nannie no estaba hecha para la maternidad, ni tampoco para el matrimonio; al menos, no para un matrimonio tan imperfecto como el suyo con Braggs. Después de ocho años de peleas y sospechas, Braggs se hartó de perseguir a Nannie por toda Alabama y pidió el divorcio. Es más, como tenía la sensación de que Nannie no deseaba o no estaba capacitada para ocuparse de las dos hijas que todavía les quedaban, Braggs se hizo cargo de la mayor y envió a la otra a vivir con el padre de Nannie.