4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das 19. Jahrhundert ist eine Zeit großer Umwälzungen. Während Müllerstochter Martha, die Hauptfigur dieses historischen Romans, noch ganz verwurzelt ist in der Lebensordnung der Dörfer und Zünfte, wird ihr Sohn Albert hineingerissen in den Strudel der aufkommenden Industrialisierung. Er erlebt den sozialen Absturz der Wandergesellen und das Elend der ersten Fabrikarbeiter, aber auch die Faszination der neuen Technik und der Möglichkeiten, die sie bietet. Es ist historisch verbürgt, dass einigen wenigen Handwerksgesellen der Aufstieg gelungen ist in die neue Klasse der Fabrikbesitzer. Alfred versucht mit allen Mitteln, zu ihnen zu gehören.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

www.tredition.de

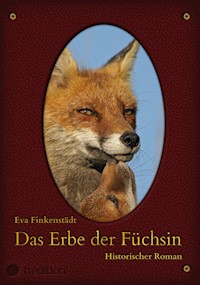

Eva Finkenstädt

Das Erbe der Füchsin

© 2013 Eva Finkenstädt

Lektorat Kristina Lieschke

Umschlaggestaltung Stefan Sauer

Titelfoto Marko König

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN: 978-3-8495-0319-2

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Eva Finkenstädt

Das Erbe der Füchsin

Historischer Roman

www.tredition.de

I. Jakob

II. Martha

III. Alfred

IV. Clara

I. Jakob

Der Winter des Jahres 1835 ist lang, außergewöhnlich lang gewesen. Von Ende Oktober bis Anfang März haben die Temperaturen selten einmal über dem Gefrierpunkt gelegen und Mitte März ist noch immer der Boden fest gefroren gewesen. Auf dem kleinen Teich im Biegen, wo vordem die Ritter des Deutschen Ordens ihren Lustpark gehabt hatten, hätten die Kinder noch immer Schlittschuh laufen können; aber sie haben längst schon keine rechte Lust mehr dazu gehabt. Dass ein Winter einmal so lang gedauert hätte, daran haben auch die alten Leute sich nicht erinnern können.

Endlich hat es Mitte April von einem Tag auf den anderen begonnen warm zu werden, innerhalb von drei Tagen sind die Temperaturen auf 20 Grad und darüber geklettert. Und als müsse er die verloren gegangene Zeit aufholen, ist mit Macht der Frühling hereingebrochen. Vom ersten grünen Flaum über den Büschen bis zu Lindenalleen und blühenden Kirschbäumen hat es anderthalb Wochen gedauert, und nun war es Ende April und so warm, dass die Menschen den langen Winter beinahe vergessen haben.

In der beginnenden Abenddämmerung kam ein kleiner, buntbemalter Hausiererkarren den Weg am Fluss heraufgefahren. Geflochtene Weidenkörbe und Pfannen an langen Stielen baumelten an seinen Wänden, und neben der Tür schaukelte eine kleine, über und über verzierte Metallhülse. Behutsam legte sich der Maulesel ins Joch, und der Mann auf dem Bock hatte die Peitsche neben sich gelegt. Schneller würde das Tier heute nicht mehr werden, und vor sich sah er schon das Schloss auf seinem Berg. Das alte Wirtshaus an der Lahn hatte der Fahrer bereits hinter sich gelassen, wo im Garten hinterm Haus Studenten gesessen und gesungen und gelärmt hatten; nein, das war nichts für ihn, und für seinen alten Hans auch nicht.

Nun begleitete ihn rechterhand ein Mühlgraben, daran lag eine hohe, schmale Mühle, ganz mit Holzschindeln beschlagen; es war aber keine Menschenseele zu sehen, und so fuhr er weiter. Zur linken Hand passierte er einen alten Eichenwald, einen Hutewald mit weit ausladenden Bäumen im Schmuck ihrer Blütentrauben, unter denen der Schweinehirt der Stadt mit seinem Horn die Tiere zusammenrief. Er hätte sie wohl gerne schon längst in ihren Ställen abgeliefert, aber sie waren so übermütig geworden durch den endlich beginnenden Frühling, dass er den ganzen Tag über seine liebe Not mit ihnen gehabt hatte und sie auch jetzt nicht zusammenbekam. Unter den Bäumen wurde es bereits dämmrig, bald würde es schwer halten, die Tiere noch zu finden, wenn sie sich verstecken wollten; und darüber leuchtete der Himmel golden und rot vom Sonnenuntergang.

Der kleine alte Wagen rumpelte auf eine erste Ansammlung von Häusern zu. Hier war ein Wehr angelegt im Fluss, davon zweigte ein Mühlgraben ab; eine Bachstelze wippte auf den Steinen, und zu beiden Seiten dieses Baches lagen Mühlen. Da standen an der Straßenseite zwei stolze, vierstöckige Häuser über Eck, verputzt und sauber geweißt, und von dem einen hingen ganze vier Mühlräder hintereinander ins Wasser. Sie drehten sich schnell und mühelos, das hieß, sie liefen leer und hatten bereits ihr Tagwerk beendet. Nein, das war nicht das Rechte. Auch nicht das stolze alte Fachwerkhaus übern Mühlgraben weg links der Brücke mit seinen beiden Rädern.

Von der andren Seite der Brücke ließ ein kleines Fachwerkhäuschen ein einziges Rad in den Bach hängen, welches langsam und mühevoll lief; hier wurde noch gemahlen. Aus der offnen Türe drang heller Lampenschein. Der Mann auf dem Bock schnalzte, zog an den Zügeln, und der Maulesel bog in den Mühlenhof ein. Ein weißer Spitz sprang ihm entgegen.

Martha Holzapfel hatte wie jeden Abend den Männern das Abendbrot gerichtet. Schweigend hatten sie gegessen, wie immer; denn der Müller duldete kein Geschwätz bei Tisch. Nach dem Essen waren alle wieder aufgestanden und zur Mühle zurückgegangen. So lange hatten sie nicht richtig mahlen können vor lauter Eis und Kälte, dass jetzt das gute Wasser unbedingt ausgenutzt werden musste. Martha spülte das Abendbrotgeschirr, goss das Spülwasser sorgsam über ihre Blumenbeete neben der Haustüre, denn es war sehr trocken gewesen in den letzten Wochen, und schrubbte den Tisch, bis er glänzte. Zum ersten Mal in diesem Jahr war es so warm, dass sie nicht die langärmlige Bluse unterm Mieder trug, sondern nur ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln. Dann zündete sie die Petroleumlampe an und wollte sich eben mit ihrem Strickstrumpf in des Vaters Ohrensessel setzen, als sie von draußen ihren Hund bellen und ein Quietschen näherkommen hörte. Sie trat vor die Türe, um nachzusehen.

In den Hof der Mühle bog ein kleiner, buntbemalter Wohnwagen mit knarrenden hölzernen Rädern. Der Maulesel, der ihn zog, hatte gelbe Augen und ein struppiges, gelbes Fell und war so mager, dass die Gelenke spitz unter seiner Haut hervorstachen. Ein kleiner, dünner Mann mit einem Ziegenbart saß auf dem Kutschbock.

„Kesselflicker, Scherenschleifer, Töpfe, Pfannen, Geschirr!“ rief er mit heiserer Stimme herüber. Und fügte bescheiden und höflich hinzu: „Ob man hier vielleicht irgendwo bleiben könnte für die Nacht?“

„Es müsste wohl was sein, wo das Vieh da was zu fressen finden würde“, erwiderte Martha lachend, und er nickte mit dem Kopf und sagte: „Da habt Ihr wohl recht, Müllerin. Das Futter ist nicht sehr dicht gesät gewesen diesen Winter. Und von ihrem Heu haben die Bauern sich nicht trennen mögen.“

„Ich kanns ihnen nicht verdenken. Keiner hat ja wissen können, wie lang der Winter noch dauern würde. Wir wären auch recht knapp geworden, wenn es nicht jetzt Gott sei Dank endlich wieder frisches Futter gäbe!“

„Über diesen Winter jammern sie überall“, bestätigte der Fremde. „Und mein alter Hans und ich wären sehr dankbar, wenn Ihr was zu fressen für ihn hättet. Ich wollt auch gern mal morgen nach Euren Töpfen sehn.“

„Führt ihn da hinten in den Obstgarten“, beschied ihn Martha, „da wächst schon was Grünes, und trinken kann er aus dem Mühlbach. Und dann kommt rein in die Küche und esst selber auch was! Ich hab heut frisches Brot gebacken. Über die Töpfe wollen wir dann morgen reden.“

„Ich dank Euch schön“, sagte der Fremde, und er meinte es auch so.

„Wisst Ihr, woran Ihr mich erinnert?“ fragte er später in der Küche, nachdem er Brot und Käse gegessen und Bier dazu getrunken und sein Messer sauber wieder abgewischt auber wieder abgewischt hatte. „An das Märchen von schön Hühnchen, schön Hähnchen und der schönen bunten Kuh.“

„Warum das denn?“

„Kennt Ihr es nicht, das Märchen? Soll ichs Euch erzählen?“

Martha nickte; zwar kannte sie es, aber sie ließ sich so gern erzählen, und wer tat das schon? Selbst in den Spinnstuben wurde in letzter Zeit mehr gekichert und gealbert als Geschichten erzählt. Das lag daran, dass immer die Burschen kamen mit ihrem Schnaps; sie hatte bald keine Lust mehr, überhaupt noch hinzugehen.

So erzählte der Fremde das Märchen von den drei Schwestern, wie eine nach der andren in das kleine Häuschen im Walde kam und nach Essen und Obdach fragte; aber nur die jüngste dachte daran, auch die Tiere zu füttern, zu tränken und zu betten, schön Hühnchen, schön Hähnchen und die schöne bunte Kuh. Und nur sie hatte der verzauberte Prinz dann reich beschenkt, als er erlöst worden war.

„So wärt auch Ihr reich belohnt worden“, schloss er, „denn Ihr habt zuerst an meinen armen alten Hans gedacht.“

„Wir leben ja hier beinah auf dem Dorfe“, meinte Martha, „und da denkt man ans Vieh. Man ist ja drauf angewiesen.“

„Ans eigne denkt der Bauer, ja. Aber deshalb nicht unbedingt auch an das arme Geschöpf, das ihm selber nicht nützlich ist!“

Es polterte vor der Türe, und der Müller trat herein, sein weißer Kittel mehlüberstaubt und die Zipfelmütze fest auf den Kopf gestülpt. Offenbar kam er eben aus der Mühle, wo er noch zu tun hatte. Misstrauisch beäugte er die beiden, wie sie da so einträchtig am Tisch beieinander saßen.

„Was sitzt ihr denn hier bei diesem Funzellicht?“, fragte er, nahm den Zylinder von der Lampe und begann energisch den Docht zu schneuzen. „Wer seid Ihr überhaupt?“

„Jakob Finkelstein heiß ich, Herr“, sagte der Fremde, stand auf und verbeugte sich. „Ich bin wandernder Hausierer, Scherenschleifer und Kesselflicker, wenns beliebt.“

„Ein Jud, so. Und was macht Er hier bei mir im Haus so spät am Abend?“

„Eure – Tochter –“ (Ein schneller Seitenblick zu ihr hin, ein Senken der Lider: Ja, Tochter war richtig –) „hat mir einen Imbiss angeboten, Herr.“

„Für Gotteslohn, Vater“, fügte Martha bei.

„Gotteslohn für einen Juden? Meinst du, dass Gott auf die Juden so gut zu sprechen ist, nach dem, was sie mit seinem Sohn getan haben?“

„Ich hab auch morgen noch zu tun für ihn, Vater. Wir haben kaum noch einen heilen Topf im Haus.“

„Dann sollte Er vielleicht besser jetzt mal schlafen gehn, wenn Er morgen so viel zu tun hat. Er wird ja dann wohl auch zeitig wieder aufbrechen wollen.“

„Gute Nacht, Müller“, sagte Jakob Finkelstein und erhob sich sofort. „Gute Nacht, Müllerstochter.“

„Auf morgen dann“, sagte Martha, und er bestätigte: „Auf morgen.“

Der Müller war ein harter, mürrischer Mann. Der frühe Tod seiner Frau, die viele Arbeit und die Sorge für ihr einziges Kind hatten ihn nicht sanfter gemacht, sondern nur immer mürrischer werden lassen.

„Ihr hättet nicht so grob zu ihm zu sein brauchen, Vater“, warf ihm Martha vor.

„Du kennst die Welt nicht, Kind“, entgegnete der Vater ihr. „Zu dieser Sorte muss man grob sein. Wenn man denen nicht gleich zeigt, wer der Herr im Hause ist, dann fressen sie einem nachher die Haare vom Kopf. Und wenn du einem von denen die Hand gegeben hast, dann musst du nachher deine Finger zählen.“

Spät am Abend saß Jakob Finkelstein auf dem hölzernen Brettchen, das als Treppe zu seinem Wohnwagen diente, schaute hinaus über den Obstgarten der Müllersleut mit seinen Kirschbäumen, die sich strahlend weiß abhoben gegen die frische Erinnerung an monatelanges schmutziges Gelbgrau, und rauchte seine Pfeife. Er dachte daran, wie all die Menschen in den Städten und Dörfern hinter ihren Mauern säßen; wie er oft und oft zu den erleuchteten Fenstern hinaufgesehen hätte, er, der arme wandernde Jude auf den Straßen und Wegen, und sich vorgestellt, wer da wohl wohnen mochte, und wie es ihm wohl erginge. Ob der Friede in diesem Haus daheim war, oder ob es voller Neid, Hass, Gier und Eifersucht sei und ein Leben allein in der Kälte und Dunkelheit bei weitem vorzuziehen. Er dachte daran, wie oft er sich gefühlt habe, als ob der Wind ihn trüge und über alles hinweghöbe, wovon die Bürger in ihren Betten belastet seien; und wie oft, als sei er mutterseelenallein auf der Welt und völlig verlassen, als kümmere er keine Menschenseele und werde keine Spur in der Welt hinterlassen, wenn er stürbe. Wie oft er über die Höhenwege gefahren sei und geringschätzig hinabgesehen habe auf die Dörfer, so feige zusammengeduckt in ihren Tälern, und wie oft er selber klein zusammengeduckt und verzweifelt in seinem Wagen gesessen habe und gehofft, dass auch einmal bessere Tage kommen und der Allmächtige sich über ihn erbarmen möchte.

Da hörte er ein Rascheln in den Stachelbeerbüschen. Die Katze, dachte er; aber es war die Müllerstochter, die gekommen war, um dem Maultier ein paar Möhren zu geben, und sich nun schweigend neben ihn auf den Tritt setzte, die Arme in ihr wollenes Umschlagtuch gewickelt.

„Leise seid Ihr“, sagte er schließlich, weil sie nichts sagte. „Ich hab geglaubt, ich hör die Katze. Das hat man nicht oft bei den Hausmenschen, dass sie so leise treten können.“

„Wenn sich nicht mein Rock in den Stachelbeeren verfangen hätte, hättet Ihr mich gar nicht gehört!“

„Das mag wohl sein.“

„Ich hoffe, ich störe Euch nicht?“

„Ich bin froh, dass Ihr gekommen seid.“

„Der Vater war grob zu Euch. Das tut mir leid.“

„Ach, er war nicht grob. Was meint Ihr, wie andre erst sind. Daran muss man sich gewöhnen, wenn man Landfahrer ist.“

„Und, habt Ihr Euch daran gewöhnt?“

Jakob lächelte. „An die wirklich Groben nicht, um ehrlich zu sein“, antwortete er. „Aber solche wie Euer Vater meinens nicht böse, sie glauben nur vorsichtig sein zu müssen. Und meistens haben sie ja wohl auch recht damit. Die Landfahrer sind ein Völkchen, dem muss man auf die Finger sehen. Da sind viel Schlawiner drunter. Nein, das macht mir nichts aus.“

„Habt Ihr denn auch einmal daran gedacht, selbst sesshaft zu werden?“

„Daran gedacht hab ich oft genug. Aber wo sollte ich wohl hin? Seht ihr, es ist doch so: Innerhalb all dieser Städte und Dörfer gibt es Gruppen und Grüppchen von Leuten, zu denen man gehört, und die eine weiß von der andern nichts. Ihr zum Beispiel, ihr habt mit den andren Müllersleuten der Stadt zu tun, und ihr gehört mit den Burschen und Mädchen eures Alters zusammen, und dann gehört ihr noch in eure Verwandtschaft …“

„Die Müllersleute der Stadt sind dumm und geizig und denken an nichts, als wie sie ein winziges bisschen mehr Mahllohn aus den Mühlgästen herausschlagen können. Die Burschen sind eingebildet und dreist, und die Mädchen sind eitel und albern. Was hab ich mit denen zu schaffen? Sie mögen mich nicht, und ich mag sie auch nicht, und das ist der einzige Punkt, in dem wir uns verstehen.“

„Du hörst dich traurig an“, sagte Jakob.

„Ach nein, so schlimm ists nicht. Meistens bin ich sogar ganz froh darum, wenn ich für mich bin und meine Ruhe hab.“

„So seid Ihr eine Ausnahme unter den jungen Mädchen. Aber für mich ist es so, dass ich nirgends irgend jemanden habe. Wollte ich irgendwo sesshaft werden, was meint Ihr wohl, wer mich willkommen hieße? Das Leben als Landfahrer hab ich oft genug satt, und oft genug sehne ich mich nach einem Fleckchen Land, das ich mein eigen nennen könnte.“

„Du hörst dich traurig an“, sagte Martha, und beide lachten.

„So seid Ihr wohl auch eine Ausnahme unter den Landfahrern?“

„Es ist ein grobes Volk. Sie fühlen sich den Sesshaften fremd und zu nichts verpflichtet und glauben, sie könnten machen, was sie wollen. Und wer will es ihnen verdenken? So wie die Sesshaften mit ihnen umspringen, können sie wohl kaum anders fühlen. Ein jeder denkt nur an sich und seinen Vorteil. Warum sollten ausgerechnet sie da anders sein?“

Martha runzelte die Stirn und dachte nach. Irgend etwas war nicht richtig an seinem Gedanken, aber sie wusste nicht, was es sein mochte. Sicher war es wahr, dass jeder an sich und seinen Vorteil dachte, aber sie war sich sicher, dass es auch noch etwas anderes daneben gab; nur hätte sie auf die Schnelle nicht sagen können, was das wohl sei.

„Bekümmert Euch nicht“, sagte Jakob. „Es war nicht so gemeint. Manchmal hab ich Tage voller schwarzer Gedanken, aber sie vergehen wieder und sind zum Glück auch selten. Nun sollten wir aber schlafen gehen, findet Ihr nicht?“

Sie nickte, sagte Gute Nacht und Auf Morgen, und verschwand auf dem Fußweg zum Haus hin. Jakob klopfte umständlich seine Pfeife aus. Die trüben Gedanken waren ihm vergangen, und am Himmel strahlten hell die Sterne. Er patschte seinem Maulesel zärtlich auf den Rücken, stieg in seinen Wagen hinauf und legte sich zu Bett.

Am nächsten Morgen packte Jakob Finkelstein sein Handwerkszeug aus: den Schleifstein für die Messer und Scheren, einen Krug mit Wasser aus dem Mühlgraben, um den Stein damit zu benetzen, und Hämmer, Feilen, Zinn und Blasebalg für die Töpfe und Kessel; auch Holzkohle für das Lötfeuer. Das alles legte er ordentlich, jedes an seinen Platz, um seinen Wagen herum ins Gras. Danach ging er hinüber ins Haus.

Der Müller und seine Gesellen hatten eben ihr Frühstück beendet, als er kam, und gingen zusammen in ihre Mühle. Die Müllerstochter wünschte ihm einen schönen guten Morgen, stellte ihm einen Becher mit Milch hin und schob ihm den Brotlaib zu und setzte sich zu ihm.

„Ich hab soviel zu tun für Euch, dass wir an einem Tag nicht fertig werden“, meinte sie. „Wenn Ihr heut meine Messer alle geschliffen habt und die Scheren und Beile, dann könnt Ihr mir am Nachmittag vielleicht noch helfen, die Töpfe herauszusuchen; aber jedenfalls werdet Ihr noch einen Tag bleiben müssen, wenn alles fertig werden soll.“

„Mein alter Hans wird sich freuen, und ich mich auch.“

„Hat er denn auch zu fressen, Euer alter Hans?“

„O ja! Das Gras in Eurem Obstgarten steht schon hoch, eine gute Handspanne schon! Ich sehs ihm richtig an, wie er sich freut. So fettes Gras hat es lang nicht für ihn gegeben.“

„Ich werd mal schauen, ob nicht irgendwo in der Mühle auch noch eine Handvoll Kleie herumliegt.“

„Das würde ihm sicher guttun. Man kann alle seine Rippen einzeln zählen.“

Am Abend saßen sie wieder nebeneinander auf dem Tritt vor Jakobs Wagen. Das Wehr rauschte, Fledermäuse schwirrten lautlos, und die abendliche Ruhe umgab sie mit dem Duft nach Gras und frischem Frühlingslaub.

„Sagt mir doch, warum mögen Euch denn die andren Mädchen nicht?“ fragte Jakob. „Dass Ihr sie nicht mögt, hab ich wohl verstanden; aber warum mögen sie Euch nicht?“

Martha wurde rot. „Das ist eine alte Geschichte“, meinte sie zögernd. „Sie denken, ich hab vielleicht den bösen Blick.“

„Ein Mädchen mit dem bösen Blick hab ich mir aber immer ganz anders vorgestellt“, scherzte Jakob, und sie errötete wieder und sagte: „Es ist die Familie. Es vererbt sich unter den Frauen in meiner Familie. Nicht auf alle; meine Mutter hatte es nicht, aber ihre Tante hat die Gabe gehabt. Noch heute knarrt ihr Bett oben auf dem Speicher, wenn sich das Wetter ändern soll oder ein Unglück bevorsteht. Darum sind wir nicht sehr gut beleumdet. In früheren Zeiten hat es Hexen auf dem Frauenberg gegeben; manche von ihnen sollen aus unsrer Familie gewesen sein. Meine Tante hat immer gesagt, dass der Geist einer unsrer Ahninnen in dieser Mühle umgeht und wartet, dass jemand ihre Geschichte anhört und weitererzählt. Sie sei betrogen worden, es ist schon Jahrhunderte her, und findet keine Ruhe darüber.“

„Das ist ja nun noch nicht sehr schlimm“, sagte Jakob. „Und wie ist es mit Euch, merkt Ihr etwas von dieser Gabe?“

„Wenig. Manchmal, wenn jemand kommt und mir eine Neuigkeit erzählen will, weiß ich in dem Moment, was er mir sagen will. Und manchmal, wenn ich ganz was andres denke, wenn ich so ganz versunken über meinem Spinnrad oder Webrahmen sitze, dann ist mir, als hörte ich die Leute reden und von sich erzählen. Aber ich versteh sie nicht; und wenn ich hinhören will, dann hört es auf. Ich trau mich nicht, es jemandem zu sagen; sie werden denken, der Teufel hätte mich am Wickel.“

„Man kann sowas auch als eine Gabe des Allmächtigen betrachten, der sich wohl etwas dabei gedacht haben mag, als er sie verlieh“, meinte Jakob, und darüber freute sich Martha so sehr, dass sie weiter erzählte: „Eine andre Ahnin von mir hat in ihrer Hütte im Arzbachtal gelebt. Sie sei schon alt gewesen, hat man mir erzählt. Einmal habe sie den Großneffen des Landgrafen von einer schweren Krankheit geheilt, und der habe ihr zum Dank das Stückchen Wald zum eigen gegeben, auf dem sie lebte. Dann aber hätten die Pfaffen das Volk dermaßen aufgestachelt, dass es hingegangen sei und habe sie in ihrer Hütte verbrannt, heißt es. Auch diese warte auf Erlösung. Das Stückchen Land ist in unserer Familie immer von der Mutter auf die Tochter vererbt worden, und jetzt habe ich es. Aber der Vater hörts nicht gern, wenn ich davon rede.“

„Das ist was Schönes, ein eigenes Stückchen Land zu besitzen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Davon habe ich immer geträumt. Es gibt einem einen Ort auf der Welt, von dem einen niemand vertreiben kann.“

„Wir können am Sonntag einmal hingehen und es uns ansehen!“

„Das können wir gerne tun.“

Den nächsten Tag begann Jakob, auf seine stille, bedachtsame Weise, die Töpfe, Kannen und Kessel zu flicken. Als der halbe Vormittag um war, trat der Müller zu ihm in den Obstgarten und sah ihm bei seiner Arbeit zu. Martha hatte alle metallenen Behältnisse hervorgekramt, die irgend eine Roststelle aufwiesen, und das hatte einen stattlichen Haufen an Geschirr ergeben.

„Na, da habt Ihr ja zu tun“, meinte der Müller.

„Eure Tochter hat mir Arbeit reichlich gegeben“, stimmte Jakob zu.

„Aber sie gibt mir auch zu essen, und so werd ich wohl kaum noch Lohn zu fordern haben, wenn ich hiermit fertig bin.“

„Es geht mir nicht ums Geld“, erwiderte der Müller trocken und sah weiter zu. Jakob hatte sich eine emaillierte Schüssel gegriffen und zunächst mit einer groben, dann mit einer feineren Feile den Rost von den befallenen Stellen sorgsam entfernt. Auch die Emailleschicht hob er im Umkreis ab und legte das blanke Metall bloß. Dann legte er die Schüssel auf den Stapel zu seiner Linken und griff sich vom rechten Stapel eine blecherne Milchkanne, von deren Deckel ein Stück am Rand abgesprungen war. Leise pfeifend kramte er in seiner Ersatzteilkiste zwischen Schrauben, Unterlegscheiben und rostigen Nägeln nach einem Metallstückchen, das so in etwa in die Höhlung passen mochte.

„Warum legt Ihr die Teile halbfertig wieder hin?“, fragte der Müller in das Schweigen hinein.

„Wenn ich nachher das Feuer anzünde und das Lötzinn schmelze, dann muss schon alles vorbereitet sein.“

Der Müller nickte mit dem Kopf und sah weiter zu. „Habt Ihr nicht Lust, Euch einmal meine Mühle anzusehn?“ fragte er schließlich.

„Lust hätt ich wohl; aber hier, Ihr seht es selber –“

„Die Arbeit wird Euch schon nicht weglaufen“, unterbrach der Müller ihn barsch. Folgsam erhob sich Jakob und legte seinen ledernen Schurz ab.

„Was Ihr da vorne rechts und links vom Mühlgraben seht, das sind die alten Mühlen, wie sie seit Jahrhunderten stehen“, erklärte der Müller und zeigte hierhin und dahin. „Meine hier ist ja noch ganz neu. Linkerhand, zur Stadt zu, das ist die ältere. Sie hat Korn gemahlen, Papier gemacht und Kupfer gewonnen, und heut ist sie, wie Ihr seht, ein Sägewerk. Hier rechts auf der Insel liegt die Oelmühle, die ist nicht ganz so alt. Sie liegen einander gegenüber und tauchen ihre Räder von hüben und von drüben in den gleichen Mühlgraben, worum sie auch oft genug in Streit miteinander liegen. Eigentlich streiten sie seit eh und je; nur wenn es gegen einen Dritten geht, dann halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Ihr lacht; so etwas gibt es wohl öfter auf der Welt?“

Jakob nickte.

„Nun will ich Euch aber etwas zeigen, das gibt es nicht so oft. Wenn wir uns hier auf die Brücke stellen, die übern Mühlgraben führt, und sehen wasserauf, so steht zwischen den beiden Mühlen, mitten übern Mühlgraben gebaut, dass das Wasser durch diese Brückenbögen darunter hindurch muss, noch ein weiteres Haus, und das ist die alte Wasserkunst. So kunstvoll ist sie gemacht, dass sie weit und breit berühmt ist. Ihr seht dort oben über der Stadt das Schloss der Landgrafen auf seinem Berg?“

Jakob nickte; das Schloss war nicht zu übersehen.

„Was meint Ihr, wo die da oben Wasser herkriegen?“

„Sie werden einen Brunnen haben?“

„Sie werden einen Brunnen haben! Für ihr Trinkwasser haben sie schon einen Brunnen. Aber um ihre Wäsche zu waschen, ihre Pferde zu tränken, ihre Böden zu scheuern, ihre Gärten zu wässern, da werden sie doch wohl kein Brunnenwasser nehmen! Nein, von hier unten, von dieser Wasserkunst da, wird das Wasser der Lahn den Berg hochgepumpt bis aufs Schloss, Sommer wie Winter. Und überdies haben sie Springbrunnen in ihren Gärten, die werden auch von dieser Wasserkunst angetrieben. Das glaubt Ihr nicht?“

„Wie kann eine Mühle im Winter Wasser pumpen? Das Mühlrad müsste doch einfrieren!“

„Jude, Ihr seid ein verständiger Mann. Auf den ersten Blick habt Ihr gesehen, wo die Schwierigkeit liegt, dabei seid Ihr nichtmal ein Müller. Ich hab hier schon Mühlknechte gehabt, die sind schon seit Jahren ausgelernt und freigesprochen gewesen, aber vor diesem Werk haben sie gestanden wie die Ochsen vor der neuen Weide. Ich würdes Euch auch mal zeigen, aber der neue Brunnenmeister leidets nicht gern; ich müsste ihn erst einmal in einem guten Augenblick abpassen und Euretwegen fragen. Es ist so, dass sie Öfen da drinnen haben, und eine Vorrichtung, um das Rad an den Wasserstand anzupassen. Dieses riesige Mühlrad, das sich dort in diesem Anbau dreht, ruht nicht auf einer festen Achse, wie die Räder andrer Leute, sondern ist beweglich! Mögt ihrs wohl gern einmal sehn?“

Ja, das wollte Jakob gerne.

„Ich frag ihn“, versprach der Müller. Dann führte er den Kesselflicker zurück auf die Insel in der Lahn, wo unterhalb der beiden alten, großen Mühlen seine eigene, kleine ihr eines Rad ins Wasser hing und einfaches Mehl mahlte.

Nachdem Jakob alles gesehen hatte, was zerbrochen war oder sonstwie geflickt werden musste, meinte der Müller zu ihm: „So, das wars nun. Habt Ihr Lust, das alles zu richten? Ihr sollt gehalten sein wie ein Mühlknecht. Das Essen scheint Euch ja schonmal zu schmecken!“

„Dann hätt ich eine Bitte, Müller. Ihr wisst, ich bin Jude, und morgen ist Schabbes. Geht es, dass ich übermorgen erst anfange?“

„Übermorgen ist Sonntag, und ich bin Christ! Fangt am Montag an, wenn die Burschen ihren Rausch ausschlafen, so ist mir das recht.“

„Euer Vater hat mir heut seine Mühle gezeigt“, erzählte Jakob am Abend, als er mit Martha auf dem Tritt zu seinem Wagen saß.

„Ja, ich habs gesehn, es hat mich verwundert; ich dachte, er mag Euch nicht leiden.“

„Das dachte ich auch.“

Martha blickte angestrengt übern Fluss hinweg, wo der Mond bald aufgehen musste; und Jakob stopfte umständlich seine Pfeife.

„Er hat mir angeboten, noch zu bleiben und für ihn auf der Mühle zu arbeiten“, sagte er, als er endlich fertig war.

„Und, werdet Ihr annehmen?“ fragte Martha und sah weiter übern Fluss. Jakob hatte große Schwierigkeiten, seine Pfeife anzuzünden. Als es ihm schließlich gelungen war, fragte er schüchtern: „Wenns Euch recht ist?“

„Mir?“, rief Martha und vergaß ganz, auf den Horizont zu sehen, „Ich würde mich freuen!“

„Ja, dann will ich gerne noch bleiben“, sagte Jakob und sah sie an; tatsächlich, sie lächelte. „Wenn Ihr Euch freut! Und ich freue mich auch.“ Er lächelte zurück und fühlte sich wie einer, der nach langer Zeit nach Hause zurückgekehrt ist.

„Schau!“, rief Martha und legte ihm die Hand auf den Arm, „schau da! Jetzt geht der Mond auf, und wir hättens fast nicht gesehen.“

Wie jung sie war!, dachte Jakob zärtlich, dass sie sich über einen Mondaufgang noch so freuen konnte!

Sie saßen, ihre Hand auf seinem Arm, und schwiegen, bis der Mond fast zwei Handbreit überm Horizont stand. „Gute Nacht“, sagte Martha leise und stand auf. „Schlaf gut“, erwiderte Jakob. „Du auch“, gab Martha zurück.

Am nächsten Morgen packte Jakob seine tragbare kleine Werkstatt gar nicht erst aus, sondern sah zu, dass er rechtzeitig mit den Mühlknechten zusammen zum Frühstück kam. Martha lächelte ihm liebevoll entgegen, und sein Herz fühlte sich an, wie die Bäume nach diesem langen Winter sich gefühlt haben mussten, als endlich die Sonne kam und der Frühling. Dann ließ er sich beschreiben, wo in der Stadt die Synagoge stand, und wanderte zum Grüner Tor hinein und den Hirschberg hinauf in die Rittergasse und hörte die Lesung der heiligen Schriften und betete, wie es einem Mann am Sabbath zukam.

„Bist du gerne Jude?“ fragte Martha am Abend. Jakob freute sich über die Frage, denn er hatte ihr erzählt, dass er am Sabbath nicht gerne weltliche Gespräche führe.

„Hast du jemals darüber nachgedacht, ob du gerne Christin bist? Die meisten Leute bleiben bei der Religion, in der sie geboren sind, und ich hab nun einmal eine jüdische Mamme.“

„Aber ich lebe in einem Land voller Christen, und du auch. Wäre es nicht leichter, wenn du auch ein Christ wärest?“

„Wenn alle so dächten, dann wäre der letzte Stamm Israels seit langem schon ebenso verloren wie die anderen. Wir haben die meiste Zeit in Ländern voller Christen gelebt, und selten gut.“

„Und wo wär da der Schaden?“

„Der Herr hat einen Bund mit uns geschlossen, und es wird Zeit, dass wir uns daran halten.“

„Aber an Jesus glauben, das könntest du?“

„Ich könnte an ihn glauben als einen Propheten, wie die Mohammedaner es tun. Aber dass der Allmächtige hergeht und Kinder zeugt wie irgendein Mann, das kann ich mir nicht vorstellen und will ich mir auch nicht vorstellen. Es erscheint mir nicht richtig, so etwas zu denken.“ Martha wollte einwenden, dass man sich das so ja auch gar nicht vorzustellen habe, aber er winkte ab. „Ich weiß, ich weiß. Und auf der anderen Seite ist es so: Wenn der Herr die Seinen segnet, wie es in den Schriften steht und ich es auch glaube, dann denk ich manchmal doch, ob er vielleicht die Christen lieber mag als uns, sein angestammtes Volk? Verstehen könnte mans, wir haben ihm schlecht gedient.“

„Morgen ist Sonntag“, meinte Martha. „Kommst du da nicht mit in die Kirche?“

„Was bist du, eine kleine Missionarin?“, scherzte Jakob. „Ich bin heut in der Synagoge gewesen. Oder hast du Angst, die Nachbarn könnten reden?“

„Pah! Was die schon reden. Die reden sowieso, da kannst du machen, was du willst.“

In der Nacht zum Sonntag kam endlich der langersehnte Regen. Jakob lag auf seinem schmalen Bett und war glücklich. Wie angenehm pladderte das Wasser auf sein hölzernes Wagendach! Was war es so gemütlich, hier im Trockenen zu liegen, dem monotonen Getrommel zuzuhören und zu wissen, dass morgen ein warmes Feuer auf ihn warten würde und eine trockene Küche mit heißer Milch und Brot und Käse und Arbeit auf Tage hinaus, Gespräche am Abend, und dass er sich keine Sorgen zu machen brauchte, ob er wohl Feuerholz fände und ein Obdach.

Martha lag in ihrem Stübchen und hörte die Fensterläden klappern. Seit sie Jakob kannte, dachte sie manchmal an das Volk auf den Straßen, das zahlreiche, bunte Völkchen, und wie es ihm wohl erginge. Jeden Abend, den Gott werden ließ, beteten die frommen Christen beim Glockenschlag neun die Fürbitte für alle Wanderer, die um diese nachtschlafende Zeit noch draußen waren im Freien und noch kein Quartier gefunden hatten für die Nacht, dass der Herr sie bewahre vor bösem Wetter, Räubern und Wölfen. Bisher hatte Martha sich bei diesem allabendlichen gemeinsamen Gebet nicht viel gedacht, aber nun hatten die trockenen Worte Farbe und Saft für sie bekommen. Nein, was war sie doch froh, dass sie daheim war, wo sie hingehörte! Diese Mühle war ihr Geburtsort, ihre Heimat und ihr Erbe, und nirgendwo sonst konnte man sich so behaglich in seine Bettfedern kuscheln.

In seiner Kammer lag der Müller und drehte im Geist die Taler um. Er hörte die Dachziegel klappern und überlegte sich, ob er diesen Sommer noch das Dach würde richten lassen müssen, damit es nicht im nächsten Herbststurm ganz verdürbe, oder ob es noch ein Jahr lang Zeit hätte oder zwei.

Und auf dem Dachboden knarrte ein altes Bettgestell.

„Was denkst du?“, fragte Martha am Abend.

„Massel hab ich“, antwortete Jakob.

„Das denkst du?“

„Ja, das denk ich.“

Sie schwieg.

„Und dann denk ich noch“, fügte Jakob hinzu, „dass dein Vater wirklich nicht so ist, wie man zuerst meint. Er redet halt keinen Schmonzes, aber deshalb ist er doch kein verkehrter Kerl.“

Das freute wieder Martha, und sie erzählte: „Manchmal ist er sehr nett. Er spricht sogar mit seinen Bienen. Neulich kam eine besonders schwer beladen an, da hat er gemeint: Ach, du Arme, komm her, ich helf dir mal. Dann hat er sie auf seinen Finger sitzen lassen und zu ihrem Stock getragen. Er redet auch mit den Schwalben, die im Stall nisten. Wahrscheinlich hat er ihnen beim Nestbauen die ganze Zeit über Vorträge gehalten, wie sie das jetzt zu machen hätten. Jetzt hat er vor dem Nest gestanden und gesagt: Hier, hört mal zu, das wird nun aber langsam mal Zeit, dass sich bei euch was tut!“

Am Montag stand das Wasser bereits zu hoch, um damit zu mahlen. Der Müller machte sich auf den Weg in die Stadt, Jakob werkelte am Mahlwerk vor sich hin, und die beiden Gesellen hatten den Auftrag, die Mahlstube zu säubern; aber sie hatten es nicht eilig damit. Sie hingen ihre weißen Zipfelmützen aus der Luke und schwatzen.

„Der Alte hätte uns ruhig auch mal einen Tag freigeben können!“, meinte der eine. „Die Mahlstube haben wir vor drei Wochen erst saubergemacht.“

„Ja, er ist ein alter Hund“, stimmte der andre zu.

„Und geizig obendrein. Woanders könnte man das Doppelte verdienen!“

„Aber das Essen ist gut.“

„Ja, das Essen ist gut. Und reichlich obendrein. Das hat man nicht überall.“

„Und dann das Martha!“

„Ja, das Martha. Also, kochen kanns.“

„Und sonst?“

„Und sonst? Sein eigenes Essen scheint bei ihm nicht gut anzuschlagen, so dünn wies aussieht.“

„Hast du Angst, du würdest dir Splitter auf ihm holen?“

„Ach, das könnte ich schon in Kauf nehmen. Sein Mann wird ja dann wohl mal die Mühle kriegen.“

„Ja, dieser alte Hund von einem Müller. Der weiß ganz gut, warum er nicht besser zu zahlen braucht. Auf einer Mühle, wo die Erbin noch zu kriegen ist, da lassen sich die Gesellen was gefallen!“

„Meinst du denn, das Martha würde uns nehmen?“

„Das wird ja wohl tun, was sein Vater ihm sagt!“

„Na, das Mensch ist so eigen, das wird da bestimmt selber ein Wörtchen mitreden wollen. Ich habs schonmal versucht in die Arme zu kriegen, da hats mich angeguckt, wie wenn ich sie nicht mehr alle hätte.“

„Ja, das tut immer so, wie wenn es nichts verstünde. Dabei ist es wahrhaftig alt genug! Jetzt will es nicht mal mehr in die Spinnstube gehn, hab ich gehört, weil ihm die Burschen zu grob wären und zu schlechte Witze machten. Das hält sich scheints für was Besseres.“

„Wer das mal kriegt, wirds nicht leicht haben. Aber es sind schon ganz andere am Anfang so widerspenstig gewesen. Wenn sie erstmal ein paar Kinder hatten, hat sich das gelegt.“

Jakob bastelte am Mahlwerk und hatte rote Ohren bekommen. Nur gut, dass die Martha das nicht hörte! Und auch dem Müller wäre es besser nicht zu Ohren gekommen. Die redeten hier, als ob die Martha ein Teil wäre, das man leider mit der Mühle mit in Kauf nehmen müsse.

Dabei war sie so jung und so ernsthaft, und so hübsch mit ihrer schmalen Taille und dem engen Mieder über den Röcken. Mit ihrer flinken Beweglichkeit, bei der kein Handgriff überflüssig war. Wie konnte sie lachen, wie konnte sie sich freuen, und wie neugierig war sie auf alles in der Welt! Und wie unbefangen erzählte sie, was ihr in den Sinn kam, und freute sich, wenn man ihr zuhörte und sie ernst nahm.

Ein Mann wie diese beiden hier war ihr nicht zu gönnen. Aber das würde wohl ihr Los sein. Schließlich war es wahr: Sie war die einzige Erbin, und ihr Mann würde die Mühle bekommen; so musste sie wohl oder übel einen Müller freien. Und auch das war wahr: Sie würde wohl ihrem Vater gehorchen müssen.

So ging die Woche hin, und am nächsten Sonntag wanderten Martha und Jakob miteinander ins Arzbachtal.

Auf dem Weg, durch eine enge Schlucht die Lahnberge hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter, erzählte sie ihm, dass sie das Waldstück von ihrer Großmutter geerbt hatte, die vor fünf Jahren gestorben war. „Die Tante in Ockershausen hat sich ein bisschen geärgert, ich war ja erst zehn, und sie hätte es selbst gern gehabt. Aber sie ist nur beigefreit …“ Als sie sah, wie Jakob stutzte, erklärte sie: „Es ist nur die Schwiegertochter gewesen. Und der Wald vererbt sich nun mal in der weiblichen Blutlinie. Das hat sie denn auch eingesehen, und inzwischen hat sie sich längst wieder beruhigt. Es bleibt sich ja auch gehopst wie gesprungen, ob man auf eine Tote ärgerlich ist oder nicht.“

Die Großmtter hatte ihr Waldstückchen größtenteils als Niederwald gehalten, mit vier Schlägen, von denen reihum alle sechs Jahre einer abgeholzt worden war. Jakob schaute genauso ratlos wie zuvor, und Martha meinte lachend: „Was man dir aber auch alles erklären muss! Auf dem Land bist du nicht großgeworden, oder?“

Jakob schüttelte den Kopf. „Bevor die Franzosen kamen, haben wir Juden nichtmal Land besitzen dürfen. Und danach hätten wir nichts damit anzufangen gewusst. Das lernt sich nicht so von heut auf morgen. Aber jetzt erklär mir erstmal deinen Wald, damit ich ihn erkenne, wenn ich ihn sehe.“

Offenbar gab es Bäume, die viele neue Triebe ausbildeten, wenn man einen von ihnen abhieb, rings um den alten Baumstumpf herum, erfuhr Jakob. Eichen gehörten dazu, Hasel, Erle, Weide und Hainbuche. Das also hatte Marthas Großmutter getan, und die neuen Triebe wuchsen allesamt zielstrebig in die Höhe und bildeten lange, dünne Stangen aus und dann viele kleine Bäumchen, die alle lang und dünn waren und alle in einem Schlag abgehauen wurden, wenn die Reihe wieder an ihnen war. Dann wuchsen in diesem abgeholzten Schlag für ein paar Jahre Himbeeren und Brombeeren, und die alten Baumstümpfe bildeten neue Schößlinge aus, und der Wald wuchs in wenigen Jahren wieder zu.

Das erschien Jakob ein sehr erstrebenswertes Prinzip. Er wünschte, seine Hausiererwaren wären ebenso veranlagt. Bisher hatte er die Menschen eher verachtet, die auf ihrem Land kleben mussten wie die Maulwürfe und ihr ganzes Leben danach ausrichten, was das Land gerade von ihnen forderte; aber eine Handelsware, die sich ohne Mühe immer von selber wiederbeschaffte, und die gefragt war, solange Winter kalt waren, das hörte sich doch schon ganz anders an.

„Natürlich ist es nur ein kleines Wäldchen und bringt nicht viel ein“, fuhr Martha fort. „Aber es ist doch schön zu wissen, dass alle sechs Jahre eine kleine Summe kommt.“ Doch, das fand Jakob auch. Ihm graute schon jetzt davor, dass er in zwei oder drei Jahren ein neues Maultier würde kaufen müssen. „Und oben am Hang steht noch ein Stückchen mit richtigen dicken Bäumen, Eschen, Ahorn, Ulmen, Rotbuchen, richtige einzelne Bäume mit dicken Stämmen. Aus denen wird kein billiges Brennholz, aus denen kann man Bretter machen und Balken für Fachwerkhäuser und alles mögliche. Das war die Lieblingsstelle der Großmutter. Da ist der Wald noch ganz wild, so wie er früher einmal war.“

„Dann lass uns doch da einmal hingehen.“

Sie zeigte ihm, wo Pilze standen im Herbst und wo Himbeeren und Heidelbeeren im Sommer, sie zeigte ihm die Buchen und Haselsträucher, von denen sie Bucheckern und Nüsse erntete, und all die Stellen, an denen essbare Kräuter wuchsen: Waldmeister im Gebüsch und Pfefferminze am Bach, und oberhalb des Baches waren den Haselsträuchern lange, gerade Triebe gewachsen. Jakob sagte: „Da müsste mal ein bisschen ausgedünnt werden, sonst wirst du auf lang nicht mehr viele Nüsse ernten!“

„Ja, du hast recht. In dem Wald muss bald wieder einmal etwas getan werden. Siehst du, so ganz ohne Arbeit geht das auch nicht!“

„Vielleicht könnte man Weidegatter davon machen oder Bohnenstangen.“

„Als Weidegatter sind sie noch ein bisschen dünn, jede Kuh würde einen auslachen. Und Bohnenstangen hat schon jeder, der welche braucht.“

Ja, dann wusste Jakob es auch nicht.

„Weißt du, was ich mir gedacht habe?“, fragte Martha. „Ich hab doch da diesen großen Garten, und darin nur so einen ganz kleinen Schuppen für die Geräte. Könnte man nicht aus diesen Knüppeln einen richtig großen Werkzeugschuppen bauen?“

„Das könnte man schon tun. Aber es wäre doch besser, ein Fundament zu setzen und richtige Eckpfosten dafür zu nehmen. Sonst reißt dir das nächste Hochwasser deinen ganzen Schuppen wieder fort.“

„Würdest du das tun? Ich meine, wenn du beim Vater in der Mühle fertig bist?“

„Für die Mühle werd ich keine Woche mehr brauchen,“ meinte Jakob bedächtig. „Und bestimmt hat der Müller gemeint, ich ziehe danach weiter.“

„Aber du kannst dich doch dann in meinen Garten stellen mit deinem Wagen“, sagte Martha schnell. „Da ist reichlich Platz genug, und es gibt Gras für das Maultier und Wasser im Mühlgraben. Und du könntest dort noch wochenlang bleiben, wenn du willst, und für die ganze Stadt arbeiten. Willst du?“

Jakob sah ihr von der Seite ins Gesicht. Meinte sie das ernst? Ihm schien, sie meinte das ernst. Rührung stieg in ihm auf. Ach, es wäre gut, einmal wieder für ein paar Wochen an einem Ort zu bleiben. Sich sicher fühlen zu können, nicht vor jeder Straßenbiegung und jedem fremden Menschen auf der Hut sein müssen. Es geschah nicht oft, dass ein wandernder Hausierer und Kesselflicker so ernsthaft willkommen geheißen wurde.

All diese vielen Menschen, mit denen man tagtäglich zu tun hatte; mit keinem verband einen etwas, und jeder konnte einen verletzen. Als junger Mann hatte er sein Herz verhärtet, um nicht verletzt zu werden. Inzwischen war ihm das nicht mehr so wichtig, und vielleicht war seine Rüstung dadurch eingerostet im Laufe der Jahre. Und diese Müllerstochter hatte die Lücke gefunden mit ihre kindlichen Offenheit.

„Ich danke dir“, sagte er und drückte ihre Hand.

„Ich freu mich“, sagte sie. Danach gingen sie schweigend, bis sie in den alten Teil des Waldes kamen und zu dem Hügel, in dem die Füchsin ihren Bau hatte, und Martha wieder begann zu zeigen und zu erzählen und hin und her zu laufen, dass ihr die Röcke um die Beine wirbelten. Dann setzte sie sich atemlos ins Gras und wollte ganz still sein, damit vielleicht die Füchsin aus ihrem Bau käme, und zog Jakob neben sich.

Die Marburger Mädchen tragen ein eng anliegendes Leibchen überm Hemd, dessen unterer Saum mit Wolle oder Werg zu einem Wulst gestopft ist. Darüber werden dann die Röcke gezogen, vier Stück zum Mindesten. So kann das Leibchen nicht aus dem Rock rutschen beim Bücken, und die Röcke fallen schön weit und locker über die Hüften und haben Platz, um beim Laufen hin und her zu schwingen. Und der innerste Rock, wie Jakob feststellte, ist rot.

Als Martha die Augen aufschlug, saß eine Füchsin vor ihr im Gras. Sie hockte anmutig auf ihren Hinterkeulen, die buschige Rute zierlich um die Pfoten geschlungen, und sah Martha an. Ihr Blick war ein tiefer Hohlweg zurück in vorgeschichtliche Tiefen der Zeit, in Zeiten, in denen Menschenfrauen verwaiste Wolfswelpen an ihrer Brust gesäugt hatten, Traumzeiten, in denen Menschenkinder von Wölfen aufgezogen worden waren, in denen Mensch und Tier einander Helfer, Gegner, Gefährte gewesen waren, jene unvordenklichen vergangenen Zeiten, in denen Menschen den Gesetzen der Natur gefolgt waren. In ihrem Blick erkannte Martha eine Verbundenheit, die tiefer reichte, als dass ein paar Jahrtausende Feindschaft sie hätten ausrotten können. Martha erkannte in diesem Blick: Sie war aus ihrer eignen Zeit getreten, in jener Traumzeit angelangt, und die Füchsin hieß sie willkommen. Ihre körperliche Unschuld mochte sie verloren haben, aber eine neue, tiefere Unschuld hatte sie erlangt, eine Unschuld, in der die Regeln der Gesellschaft um sie her, der Familie, selbst die der Religion nichts mehr galten und nur ihr eigenes Blut über ihr Verhalten bestimmte. Davon hatte sie sich leiten lassen, und die Füchsin sagte ihr: Es war richtig gewesen. Sie war aufgenommen in eine Gemeinschaft.

Die Füchsin senkte die Lider, streckte sich und verschwand im Gebüsch.

„Schma Jisrael!“, murmelte Jakob und schlug ebenfalls die Augen auf.

Martha hatte nicht nur im Arzbachtal ein Stück Land geerbt, sondern auch ein Garten vor der Stadt gehörte ihr.

Am Fuß der Stadtmauer haben sich seit langem allerlei kleine Gewerbe angesiedelt, Töpfer vor allem entlang des Mühlgrabens, die dort Ton abbauen und die weithin beliebten Dipperchen fertigen. Auf den flachen Auwiesen am Biegen haben die Bleicher ihre Wiesen, die dort das Leinen der ganzen Stadt ausbreiten und mit Lahnwasser feucht halten, bis die Hemden und Laken schneeweiß geworden sind. Die Wege bestehen hier nur aus zwei Spurrinnen, zwischen denen Gras wächst, und aus saftigen Rainen.

Am nächsten Tag führte Martha ihren Jakob den Grün hinauf zur Herrenmühle, wo der Pilgrimstein auf den Biegen stößt und das kleine Brückchen über den Mühlgraben geht, über die Brücke und den Mühlgraben hinauf zu ihrem Garten. Es war ein schöner, großer Garten, mit Apfel-, Birn- und Pflaumenbäumen und Gras darunter, mit zwei großen Gemüsebeeten – und mit einem winzigen, windschiefen Geräteschuppen, der vor dem Zusammenbruch stand.

„Wos ejn Schlamassel“, sagte Jakob, und Martha musste lachen. Jakob erklärte ihr, dass Schlamassel ein sehr schönes Wort sei, weil das Wort Massel darin stecke; und das erinnere uns immer daran, dass ein kleines bisschen Glück in jedem Unglück steckt, auch wenn wir es nicht sehen. Martha fand nun auch, dass Schlamassel ein sehr schönes Wort sei. „Wos ejn Schlamassel“, wiederholte sie. Und dann brachte Jakob ihr noch bei, „Massel tov“ zu sagen, was „Viel Glück“ heißt und an Rosch Haschanna gesagt wird, dem Neujahrstag.

Kirschen und Weißdorn waren verblüht, die Traubenkirsche hatte ihren Duft verbreitet, und nun blühte der Flieder, und bald würden auch die Apfelbäume soweit sein. Die weiße Schwänin hatte tapfer auf ihren dicken blauen Eiern ausgeharrt. Nun endlich waren die Küken geschlüpft und paddelten übern Mühlgraben, als hätten sie niemals etwas anderes getan; und zwei von ihnen hatte bereits die Katze gefressen.

Schon in der nächsten Woche schirrte Jakob seinen alten Hans an und fuhr den Wagen über die rumpelige kleine Holzbrücke am Biegen in Marthas Garten; und hier stand er unter den Birn- und Apfelbäumen, die nun auch bald blühen würden. Die Wagenräder wurden wieder festgekeilt und das Maultier so an die Apfelbäume gebunden, dass es genug grasen konnte und auch aus dem Mühlgraben trinken, aber nicht an Marthas Gemüsebeete reichte. Und der alte Hans fraß von dem Gras und soff aus dem Mühlbach und erholte sich von seinen Strapazen; aber nicht lange, denn bald wurde er dazu gebraucht, ins Arzbachtal hinüber zu laufen und große Bündel von langen Haselstangen in den Garten zu schaffen.

Jakob hatte kein Interesse daran, mit Marthas neuem Geräteschuppen bald fertig zu werden. Deshalb maß er den Grundriss großzügig ab und stampfte ihn mit Lehm ordentlich fest. Er hätte wohl auch noch einen Boden von Steinplatten gelegt, wenn das nicht allzu übertrieben gewesen wäre für einen Gartenschuppen. Er mauerte eine Elle hoch aus Steinen und erklärte Martha, das sei absolut notwendig, damit kein Hochwasser den Schuppen später einmal mit sich fortreißen könne. Dann setzte er einen Rahmen, dessen Eckstangen mit festgemauert worden waren, und daran befestigte er eine Schicht aus Haselstangen innen und eine Schicht außen. Er brachte eine Türe an, die man von innen verriegeln konnte, und ein Fenster mit einem Fensterladen. Und sobald er soweit war, dass keiner mehr von außen in den werdenden Schuppen hineinschauen konnte, häufte er Binsen zu einer weichen Ruhestätte und legte eine Pferdedecke darüber.

Mit dem Dach ließ er sich dann etwas länger Zeit; und es war auch ein schöner Frühling mit Wärme und wenigen Regentagen. So konnte das Dach noch etwas warten, und wenn Jakob und Martha auf ihrer Pferdedecke lagen des Abends, konnten sie direkt in den Sternenhimmel sehen.

„Das wird aber ein großer Schuppen, den Ihr da baut“, sagte die Nachbarin Lotte und lehnte sich über den Zaun.

„Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal dran sind, dann machen wirs gleich richtig“, gab Martha ihr zurück.

„Dass der so bauen kann, der Jude!“

„Jakob? Ja, er ist geschickt. Ihr solltet mal sehen, was er meinem Vater in der Mühle alles gerichtet hat! Und mir hat er die Töpfe geflickt, dass sie wie neu sind. Wenn Ihr also was zu flicken habt -“

„Der Schuppen wird ja nun wohl bald fertig sein. Wie lang ist er da jetzt dran?“

„Ach, daran arbeitet er ja nur, wenn er sonst nichts zu tun hat. Seine Arbeit als Kesselflicker geht natürlich vor! Deshalb wird er wohl noch eine Weile hier bleiben. Schaut Euch nur das arme Maultier an! Das braucht auch dringend mal ein paar Tage seine Ruhe.“

„Als ich ein Kind war“, erzählte Jakob eines Sonntagabends, „da durften wir Sonntags gar nicht in die Stadt gehen.“

„Wo hast du denn gewohnt?“ fragte Martha.

„Ich bin ein richtiges Frankfurter Würstchen! In Frankfurt bin ich geboren und aufgewachsen.“

„Und wo da?“

„Martha, du Kind! Da merkt man, wie jung du bist.“ Martha wurde rot und ärgerte sich. „In der Judengass, wo sonst! Damals gab es in ganz Frankfurt eine einzige Gasse, in der die Juden leben durften. Wie es immer mehr Juden wurden, da mussten in diese eine Gasse immer mehr Häuser hineingebaut werden, denn woanders durften wir einfach nicht hin. Als ich geboren wurde, da gab es schon in der ganzen Gasse keinen einzigen Garten mehr.“

Das konnte Martha sich gar nicht vorstellen: „Eine Gasse ohne Gärten!“, verwunderte sie sich.

„Ja, was sollten sie denn sonst machen! Hinter die Häuser kamen Höfe, da wurden nochmal Häuser drumrum gebaut, und wenn dahinter noch Platz war, dann wurde noch ein Hof mit Häusern drangesetzt. Und jedes Haus war sechs oder sieben Stockwerke hoch!“

Martha hörte ihm zu, wie man einem Angler zuhört, der erzählt, wie groß früher die Fische gewesen sind. Dass Männer doch auch immer so angeben mussten!

„Morgens gingen die Erwachsenen in die Stadt zu ihren Geschäften, und wenn sie abends wiederkamen, dann wurden die Tore zugesperrt.“

„Welche Tore?“

„Vorne und hinten an unserer Gasse hatte die Stadt große, zweiflügelige Holztore anbringen lassen, und nachts wurden sie zugeschlossen, und die Nachtwächter passten auf, dass wir auch drinnen blieben. Und Sonntags wurden die Tore früher erst gar nicht aufgeschlossen. Da mussten dann sämtliche Juden den ganzen Sonntag lang in ihrer Gasse aufeinander hocken und durften nicht mal an die frische Luft. Aber als ich dann etwas größer wurde, da war es schon besser; da blieben die Tore nur zu, bis die Gottesdienste zu Ende waren. Solange die Christen in die Kirche gingen, solange hatten wir in unserer Gasse zu bleiben; aber danach durften wir dann auch hinaus.“

Martha holte tief Luft vor Erleichterung. Zwar glaubte sie weder an siebenstöckige Häuser noch an eine Gasse ohne Gärten; aber allein schon die Vorstellung, einen ganzen Sonntag lang eingesperrt zu sein, war ihr ein Greuel, ob sie daran glaubte oder nicht.

„Nur auf den Wall“, fügte Jakob hinzu, „da durften wir immer noch nicht hin.“

„Den Stadtwall? Und warum das?“

„Weil da die Christen am Sonntagnachmittag spazierengingen. Und da wollten sie lieber unter sich sein. Das hat viel böses Blut gegeben! Als gäb es nichts Wünschenswerteres auf der Welt, als Sonntags auf der Stadtmauer herumzulaufen, so haben sie sich angestellt. Freilich: Was man nicht darf, das kommt einem immer als das Erstrebenswerteste vor!“

„Und da hast du gelebt?“

„Da haben wir gelebt, fünf Kinder, in zwei Kammern und einer Küche, und das war noch eine von den großen Wohnungen für Leute, die nicht zu